Л. К. Дитерихс

Павел Федотов. Его жизнь и художественная деятельность

Биографический очерк Л. К. Дитерихса

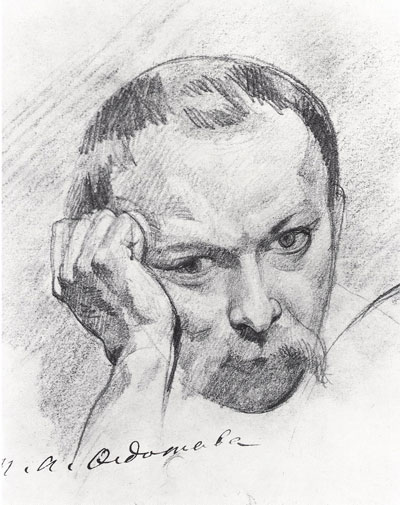

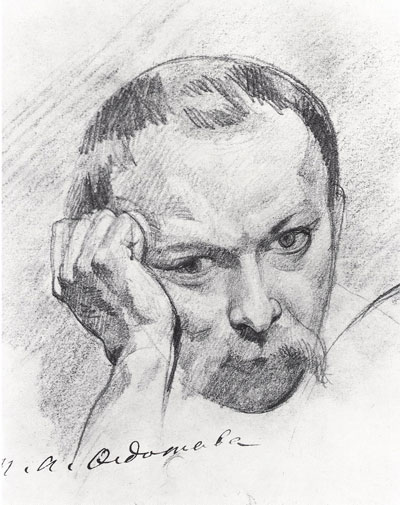

С портретом П. А. Федотова, гравированным в Петербурге К. Адтом

Предисловие

Печальна и тяжела участь русских талантливых людей. Довольно вспомнить имена Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Никитина, Кольцова, Шевченко, Иванова, Новикова, чтобы прийти к убеждению, что в нашем обширном отечестве не хватает, как это ни странно, места для людей, выдающихся из ряда; какова причина такого явления – объяснить трудно; общественные ли условия, отсутствие ли нравственной и умственной дисциплины, влияние наследственности, грубое отношение современников – мы не беремся судить. Для нас несомненен только тот факт, что большинство наших лучших людей жили и умирали недостаточно понятые и оцененные современниками. У князя Вяземского есть прекрасное стихотворение, в котором он выражает ту же мысль:

Сам Федотов, биографию которого мы даем теперь нашим читателям, придерживался того же взгляда на участь русских талантливых людей, когда писал в альбом М. А. Половцева четверостишие:

Он первый из русских художников открыл для искусства новую область, которой дотоле пренебрегали, и дал толчок ему, породив своим примером массу последователей в изучении русской жизни, русских типов, нравов и обычаев.

До него один только Венецианов пытался изображать эту жизнь, но так как это были только слабые попытки, притом несвободные от академической условности, а вследствие этого страдавшие отсутствием правды, – то, конечно, не Венецианова следует считать творцом русского жанра. Федотов бесспорно имеет все права на это звание и на тот почет, которым окружено его имя как творца «Сватовства майора», «Утра чиновника, получившего первый орден», «Разборчивой невесты», «Вдовушки» и других картин.

Важность этих картин в истории развития русской живописи уже осознана, и нужно только удивляться тому, что до сих пор нет в русской литературе обстоятельного труда, содержащего биографию самого художника и критическую оценку его художественной деятельности. Досаднее всего то, что, кажется, желанию иметь обстоятельный труд о личности Федотова не суждено осуществиться, так как все попытки (а они были) разбивались о трудности отыскивания материала, разбросанного по его многочисленным знакомым и приятелям, которые до сих пор, за исключением немногих случаев, не откликались на неоднократные призывы. Все сведения о нем исчерпываются двумя-тремя воспоминаниями его приятелей-однополчан да краткими рецензиями на его картины, помещенными в журналах и газетах того времени. На основании этих данных трудно восстановить цельный образ этого удивительного человека, предшественника и учителя Перова, Пукирева, Владимира Маковского и других представителей блестящей плеяды наших художников, поставивших русское искусство на один уровень с западным.

Поэтому и мы ничего нового сказать не можем, а ограничимся только тем случайным материалом, который дают нам все изданные воспоминания о Федотове. Постараемся быть наивозможно добросовестными, давая характеристику этого человека, оценку его художественной деятельности и его заслуг перед русским обществом и искусством.

«Имена» эти «отторгнуты от живых» в самую лучшую пору, в период расцвета их сил и таланта и тогда, когда, казалось, ничто не могло помешать им сделаться еще более прекрасными во имя славы горячо любимой ими России, которая только после их преждевременной смерти обыкновенно догадывалась задним числом о том, каких людей она лишалась, при жизни не умея ни ценить, ни беречь этих своих дорогих сыновей, отравляя их существование или полной нищетой, или же пошлыми и недостойными мелочными придирками и преследованиями.

…И сколько уж имен прекрасных

Она отторгла от живых.

Исколько лир висит безгласных

На кипарисах молодых…

Сам Федотов, биографию которого мы даем теперь нашим читателям, придерживался того же взгляда на участь русских талантливых людей, когда писал в альбом М. А. Половцева четверостишие:

Жребий поистине неумолимый преследовал и этого человека и не сулил ему ни душевного спокойствия, ни обеспеченности, ни даже более достойной смерти: он умер забытый своими друзьями и недавними почитателями, одинокий, в сумасшедшем доме, на руках своего денщика, единственного человека, бывшего при нем во все время его мучительной болезни. Лишь после его смерти общество поняло всю серьезность его заслуг, тогда как при жизни на него смотрели только как на человека, способного развеселить и рассмешить.

Все план за планом в голове…

Но жребий рушит эти планы…

О, не одна нам жизнь, а две

И суждены, и даны…

Он первый из русских художников открыл для искусства новую область, которой дотоле пренебрегали, и дал толчок ему, породив своим примером массу последователей в изучении русской жизни, русских типов, нравов и обычаев.

До него один только Венецианов пытался изображать эту жизнь, но так как это были только слабые попытки, притом несвободные от академической условности, а вследствие этого страдавшие отсутствием правды, – то, конечно, не Венецианова следует считать творцом русского жанра. Федотов бесспорно имеет все права на это звание и на тот почет, которым окружено его имя как творца «Сватовства майора», «Утра чиновника, получившего первый орден», «Разборчивой невесты», «Вдовушки» и других картин.

Важность этих картин в истории развития русской живописи уже осознана, и нужно только удивляться тому, что до сих пор нет в русской литературе обстоятельного труда, содержащего биографию самого художника и критическую оценку его художественной деятельности. Досаднее всего то, что, кажется, желанию иметь обстоятельный труд о личности Федотова не суждено осуществиться, так как все попытки (а они были) разбивались о трудности отыскивания материала, разбросанного по его многочисленным знакомым и приятелям, которые до сих пор, за исключением немногих случаев, не откликались на неоднократные призывы. Все сведения о нем исчерпываются двумя-тремя воспоминаниями его приятелей-однополчан да краткими рецензиями на его картины, помещенными в журналах и газетах того времени. На основании этих данных трудно восстановить цельный образ этого удивительного человека, предшественника и учителя Перова, Пукирева, Владимира Маковского и других представителей блестящей плеяды наших художников, поставивших русское искусство на один уровень с западным.

Поэтому и мы ничего нового сказать не можем, а ограничимся только тем случайным материалом, который дают нам все изданные воспоминания о Федотове. Постараемся быть наивозможно добросовестными, давая характеристику этого человека, оценку его художественной деятельности и его заслуг перед русским обществом и искусством.

Глава I

Детство. – Отец. – Семейная обстановка. – Полная свобода и отсутствие системы в воспитании. – Впечатлительность и наблюдательность ребенка. – Поступление в корпус. – Выдающиеся способности Федотова, его необыкновенная память. – Пристрастие к музыке, пению и рисованию. – Офицер лейб-гвардии Финляндского полка. – Первые шаги на художественном поприще. – Выход в отставку.

Федотов П.А. Автопортрет. Конец 1840-х гг.

Павел Андреевич Федотов родился в Москве, близ Красных Ворот, в приходе Харитония в Огородниках, в 1815 году, у весьма небогатых родителей. Семейство его состояло из старика-отца, замужней сестры с двумя дочерями и другой, незамужней, жившей с отцом. Вот как сам Федотов рассказывал своему другу и однополчанину, Дружинину, о впечатлениях своего детства:

«Отец мой был воином екатерининских времен, который редко говорил о своих походах, но видел многое на своем веку. Рассказов его нельзя было слушать без особенного чувства: так отдаленно казалось время, к которому они относились, так изумительны оказывались лица и герои, им упоминаемые. Женат он был два раза: в первый – на пленной турчанке, во второй – на моей матери. Большое наше семейство помещалось в небольшом домике, и жили мы очень бедно, но пока отец мог служить, нужды особенной мы не испытывали. Старик был очень строг по службе, и часто, когда он возвращался домой из должности, за ним шел сторож с одной, а иногда с двумя парами сапог в руках. Сапоги эти, перевязанные бечевкой, кажется с печатью около узла, принадлежали нерадивым или нетрезвым писцам; снятые за наказание, они оставались в нашей квартире до утра и потом уже возвращались провинившимся. Честностью он обладал безмерною; но она, как у многих честных стариков, перенесших немало в жизни, облечена была в формы суровые, жестокие и угловатые. Я помню, как один раз, заметив, что один из его родственников щеголяет какими-то дорогими вещами, отец стал упрекать его так угрюмо и резко, что бедный обладатель небольшого сокровища заплакал. Я думаю, что упрек отца был неоснователен, осуждаю его подозрительность, а за всем тем не могу не удивляться этой неумолимой, врожденной ему правдивости. Если бы я мог рассказать вам, при каких обстоятельствах произошла помянутая размолвка, вы бы еще вернее разделили мои чувства.

Федотов П.А. Портрет А. И. Федотова, отца художника, 1837

Зима обыкновенно проходила у нас довольно печально; но лето для нас было золотым временем года. Отдаленные улицы Москвы и теперь еще сохраняют колорит довольно сельский, а в то время были то же, что деревня. Любимым местом, где можно было резвиться с другими ребятишками, был сенник, откуда, сверху, открывался вид на соседние дворы, а все сцены, на них происходившие, оказывались перед глазами наблюдателя как на блюдечке.

Сколько могу дать себе отчет в настоящее время, способностью находить наслаждение в созерцательных занятиях обязан я сеннику, скорее его верхней части. Жизнь небогатого, даже попросту бедного ребенка обильна разнообразием, которое почти что недоступно дитяти из достаточного семейства, развивающемуся в тесном кругу из своих родителей, гувернантки да двух-трех друзей дома, особ по большей части благовоспитанных, стало быть, не имеющих ничего особенно действующего на детскую фантазию. Возьмите теперь мое детство: я всякий день видел десятки народа самого разнохарактерного, живописного и, сверх того, сближенного со мною. Наша многочисленная родня, как вы можете догадываться, состояла из людей простых, неуглаженных светской жизнью; наша прислуга составляла часть семейства, болтала передо мной и являлась нараспашку; соседи были все люди знакомые; с их детьми я сходился не на детских вечерах, а на сеннике или в огороде; мы дружились, ссорились и дрались иногда, как нам того хотелось. Представители разных сословий встречались на каждом шагу – и у тетушек, и у кумы отца, и у приходского священника, и около сенника, и на соседних дворах. Все, что вы видите на моих картинах (кроме офицеров, гвардейских солдат и нарядных дам), было видно и даже отчасти обсуждено во время моего детства: это я заключаю как по воспоминаниям, так и по тому, что, набрасывая большую часть моих вещей, я почему-то представлял место действия непременно в Москве. Быт московского купечества мне несравненно знакомее, чем быт купцов в Петербурге; рисуя фигуры добрых старых служителей, дядей, ключниц и кухарок, я, сам не знаю почему, переношусь мыслию в Москву. Сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляют, если позволено так выразиться, основной фонд моего дарования».

В 1826 году, около десяти лет от роду, Федотов поступает в Московский кадетский корпус. Вследствие недостатка средств для домашнего воспитания сведения Федотова были очень ограниченны, что, впрочем, благодаря его громадным способностям и памяти, а также любознательности, не мешало ему учиться хорошо, и скоро он становится лучшим воспитанником в классе, производится в унтер-офицеры, а в 1832 году – в фельдфебели. Любимыми его науками были математика и химия, но больше всего он занимался, освободясь от уроков, рисованием. Музыкой он также занимался л состоял в корпусном хоре тенором-солистом. Несмотря на свои способности к рисованию и уже тогда вполне определившуюся наблюдательность, в классных занятиях по рисованию он совсем не отличался и даже как будто пренебрегал ими лично для себя, работая исключительно для товарищей. Это не мешало ему, однако, слыть среди начальства и товарищей лучшим рисовальщиком в корпусе; его тетрадки и книжки были изрисованы по полям головами и фигурами всех, кто только попадался ему на глаза, причем сходство в большинстве случаев бывало разительное.

Память у Федотова была необыкновенная. «Если на экзамене или при повторении уроков мне случалось запамятовать, – говорил он сам, – ту или другую подробность, одну или две фразы, мне стоило закрыть глаза на минуту – и все забытое, будто откуда-то выпрыгнув, являлось предо мною, как написанное на бумаге. Эта способность сохранялась еще несколько лет после моего выпуска; впоследствии память стала слабеть; в том я убедился очень хорошо, рассказав моему приятелю N. историю, уже слышанную им, и слышанную от меня же».

«Фантазия и воображение у Федотова играли существенную роль при занятиях и помогали ему превращать самые сухие предметы в ряд заманчивых сцен и положений. Для него история, какою бы она ни была, – была рядом драматических сцен в костюмах и с соответствующей обстановкой; география переносила его под чужое небо, к чудесам чуждой нашему краю растительности. Слушая военные науки, он присутствовал при движении войск, участвовал в тяжких боях, осаждал крепости и выдерживал приступы».

В числе прочих наук он также любил заниматься литературой, как русской, так и иностранной, в особенности немецкой. Он переводил оды Елоиттона, который вместе с Виландом был его любимым поэтом. Эти занятия доставили ему несколько раз возможность говорить речи на немецком языке на корпусных актах. Впоследствии он пробовал писать свои собственные, оригинальные стихи (о них мы скажем в своем месте). Общая артистичность и талантливость натуры Федотова резко выделяли его среди толпы товарищей; жаль только, что в то время возле него не было человека, способного угадать эти художественные наклонности и направить их своевременно на истинную дорогу.

Благодаря своему живому, общительному и веселому нраву Федотов был общим любимцем в корпусе, и в особенности его любили товарищи, которым он помогал в занятиях. В 1833 году он кончил свое учение и, как первый по успехам в науках, был, согласно обыкновению, записан на мраморную доску и выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. По выпуске из корпуса Федотов первое время закружился было в вихре петербургской жизни, но, не лишенный здравого смысла, скоро понял, что ему с его скудными средствами нельзя тянуться за товарищами и позволять себе расходы, превышающие его бюджет, без боязни запутаться в долгах, вследствие чего он, помирившись с суровой действительностью, обратился к серьезной деятельности. Он стал заниматься службой, а в свободные часы любил читать и зачерчивать в альбом виденное. Но это его не сделало нелюдимым; напротив, он очень любил общество, а его неистощимая веселость, способность увлекательно и живо рассказывать, как то было и среди корпусных товарищей, скоро превратили его в любимца полковой семьи офицеров. Он охотно знакомился с людьми, если эти знакомства были ему по карману и не вводили в излишние траты; делал он это из жажды наблюдений, так свойственной его артистической натуре, пополняя свой «основной фонд», начатый еще наверху московского сенника. В особенности он любил предпринимать для этой цели уединенные прогулки в отдаленные местности столицы или же наблюдать солдатский быт у себя в полку. Обогащая себя таким запасом наблюдений – от чиновника и барышни до солдата и прачки, – он стал еще усерднее заниматься рисованием, делая эскизы и наброски типов и сцен, им виденных. В то же время он старался учиться азбуке искусства, старался писать с натуры виды и портреты. Первыми ему служили окрестности казарм Финляндского полка, а для вторых он нашел сговорчивых товарищей, которые терпеливо позировали ему, находя, что «портреты, которые делает Федотов, всегда похожи». Это заставило его серьезнее взглянуть на свое рисование, чему помогли также случайные встречи с учениками Академии художеств, которые посоветовали ему посещать вечерние классы Академии, что он и исполнил сейчас же. Он усердно посещал вечерние классы, занимаясь рисованием ушей, носов и других частей человеческого тела, то есть изучая простую азбуку искусства. С редким упорством он просиживал над этими ушами и носами, стирая и рисуя их до тех пор, пока не оставался доволен правильностью рисунка; выслушивал все без исключения замечания, отказывался от рисования более трудных предметов, когда еще не чувствовал в себе достаточно силы справиться с ними. В это время он стал часто посещать Эрмитаж, где в особенности его внимание привлекали к себе маленькие картинки голландских и фламандских художников: Остаде, Тенирса, Г. Дау, Брауэра; он долго вникал во все тонкости композиции и техники и, возвращаясь домой, с увлечением рассказывал об этом товарищам. Этот факт достоин внимания, поскольку показывает, что (хотя сам Федотов и смутно это сознавал) наклонности и инстинкт уже тогда влекли его к этим художникам, так сродным его артистической натуре, требовавшей от картины прежде всего правды и жизненности.

Не довольствуясь занятиями в Академии, он продолжал пополнять свой альбом, запечатлевая в нем сцены из казарменной жизни, быт солдат, рисуя карикатуры на товарищей, что не мешало ему быть с этими предметами таких его остроумных карандашных шалостей в хороших приятельских отношениях. Репутация его как хорошего портретиста скоро стала распространяться за пределы полка, и он стал получать заказы от эстампных магазинов Дациаро, Бегрова и др. В особенности хорошо ему удавался портрет великого князя Михаила Павловича, заказы на который так и сыпались, так что он еле-еле успевал удовлетворять их. Военный быт, как наиболее знакомый художнику-офицеру, занимал его в это время больше всего, и он, не довольствуясь эскизами и набросками, захотел испытать себя на каком-нибудь более сложном и законченном сюжете. Он остановился на картине «Прибытие дворцового гренадера в свою бывшую роту Финляндского полка». Друг и товарищ Федотова, А. Дружинин, в своих записках о нем чрезвычайно хвалил как композицию, так и рисунок этой картины, которая не была доведена до конца только потому, что в это время Федотову представился случай начать новую, более сложную картину. Великий князь Михаил Павлович, возвратясь летом 1837 года из-за границы в Петербург, посетил красносельский лагерь, где войска встретили его с необыкновенной восторженностью; это-то и дало повод Федотову начать новую картину, которую он исполнил акварелью и на которой поместил сверх портрета великого князя портреты многих других лиц. По совету своего полкового командира он представил эту картину великому князю и получил за нее брильянтовый перстень. Вскоре после этого он начал новую, тоже акварельную картину – «Освящение знамен в возобновленном дворце», – но, получив какую-то командировку, должен был бросить ее наполовину оконченной. После этой командировки, когда великий князь сделал смотр всему полку и так остался доволен им, что обещал офицерам полную свою поддержку, Федотов воспользовался случаем и через полкового командира просил великого князя о выдаче ему пособия на художественные нужды. Великий князь потребовал его во дворец с начатой картиной, ободрил художника и приказал оставить картину у себя, сказав, что доложит обо всем государю. Через некоторое время была получена следующая резолюция: «Государь Император, удостоив внимания способности рисующего офицера, Высочайше повелеть соизволил предоставить ему добровольно оставить службу и посвятить себя живописи, с содержанием по 100 рублей ассигнациями в месяц, и потребовать от него письменного на это ответа».

Такое решение поставило Павла Андреевича перед большим затруднением: он еще сильно сомневался в себе и не был уверен в размере своего таланта. С кем советоваться? Кому доверить свои сомненья? Долго он думал и наконец пришел к убеждению, что никто лучше не может разрешить эти сомненья, как «великий» и «гениальный» творец «Помпеи», К. П. Брюллов. И вот, забравши с собой лучшие из своих рисунков, он отправился к Брюллову и просил откровенно сказать ему, стоит ли, судя по его наброскам и эскизам, бросать службу и посвятить себя исключительно искусству. Брюллов одобрил эти опыты, но не счел возможным скрыть от Федотова всю рискованность выхода в отставку, сказав, что, несмотря на весь талант, Федотову недостает техники и что она в его годы дается чрезвычайно трудно.

Эти наставления он закончил советом повременить с окончательным решением, а покамест испытать себя более серьезным образом. Обдумав все это, Федотов подал по начальству рапорт, в котором просил позволения продолжать службу с тем, чтобы предоставленное ему высочайшее право оставить ее было сохранено за ним в течение года или полутора лет.

С этого времени он начинает серьезно испытывать себя и думать о перемене своего положения, к чему его приводит невозможность совместить службу и занятия искусством, так как в это время служба по полку увеличилась для него вследствие того, что он был уже назначен ротным командиром и времени для занятий искусством оставалось в его распоряжении очень мало. Все это заставляет его решиться на окончательный шаг и просить об увольнении в отставку; в январе 1844 года он получает соответствующее разрешение, снимает эполеты и надевает штатское платье, сохранив при отставке чин капитана гвардии и получив право оставить у себя в услужении своего «друга и слугу», денщика Коршунова. Перед выходом в отставку Федотов по заказу наследника цесаревича исполнил две картины из военной жизни: «Бивак лейб-гвардии Павловского полка» и «Бивак лейб-гвардии Гренадерского полка».

Федотов П.А. Автопортрет. Конец 1840-х гг.

Павел Андреевич Федотов родился в Москве, близ Красных Ворот, в приходе Харитония в Огородниках, в 1815 году, у весьма небогатых родителей. Семейство его состояло из старика-отца, замужней сестры с двумя дочерями и другой, незамужней, жившей с отцом. Вот как сам Федотов рассказывал своему другу и однополчанину, Дружинину, о впечатлениях своего детства:

«Отец мой был воином екатерининских времен, который редко говорил о своих походах, но видел многое на своем веку. Рассказов его нельзя было слушать без особенного чувства: так отдаленно казалось время, к которому они относились, так изумительны оказывались лица и герои, им упоминаемые. Женат он был два раза: в первый – на пленной турчанке, во второй – на моей матери. Большое наше семейство помещалось в небольшом домике, и жили мы очень бедно, но пока отец мог служить, нужды особенной мы не испытывали. Старик был очень строг по службе, и часто, когда он возвращался домой из должности, за ним шел сторож с одной, а иногда с двумя парами сапог в руках. Сапоги эти, перевязанные бечевкой, кажется с печатью около узла, принадлежали нерадивым или нетрезвым писцам; снятые за наказание, они оставались в нашей квартире до утра и потом уже возвращались провинившимся. Честностью он обладал безмерною; но она, как у многих честных стариков, перенесших немало в жизни, облечена была в формы суровые, жестокие и угловатые. Я помню, как один раз, заметив, что один из его родственников щеголяет какими-то дорогими вещами, отец стал упрекать его так угрюмо и резко, что бедный обладатель небольшого сокровища заплакал. Я думаю, что упрек отца был неоснователен, осуждаю его подозрительность, а за всем тем не могу не удивляться этой неумолимой, врожденной ему правдивости. Если бы я мог рассказать вам, при каких обстоятельствах произошла помянутая размолвка, вы бы еще вернее разделили мои чувства.

Федотов П.А. Портрет А. И. Федотова, отца художника, 1837

Зима обыкновенно проходила у нас довольно печально; но лето для нас было золотым временем года. Отдаленные улицы Москвы и теперь еще сохраняют колорит довольно сельский, а в то время были то же, что деревня. Любимым местом, где можно было резвиться с другими ребятишками, был сенник, откуда, сверху, открывался вид на соседние дворы, а все сцены, на них происходившие, оказывались перед глазами наблюдателя как на блюдечке.

Сколько могу дать себе отчет в настоящее время, способностью находить наслаждение в созерцательных занятиях обязан я сеннику, скорее его верхней части. Жизнь небогатого, даже попросту бедного ребенка обильна разнообразием, которое почти что недоступно дитяти из достаточного семейства, развивающемуся в тесном кругу из своих родителей, гувернантки да двух-трех друзей дома, особ по большей части благовоспитанных, стало быть, не имеющих ничего особенно действующего на детскую фантазию. Возьмите теперь мое детство: я всякий день видел десятки народа самого разнохарактерного, живописного и, сверх того, сближенного со мною. Наша многочисленная родня, как вы можете догадываться, состояла из людей простых, неуглаженных светской жизнью; наша прислуга составляла часть семейства, болтала передо мной и являлась нараспашку; соседи были все люди знакомые; с их детьми я сходился не на детских вечерах, а на сеннике или в огороде; мы дружились, ссорились и дрались иногда, как нам того хотелось. Представители разных сословий встречались на каждом шагу – и у тетушек, и у кумы отца, и у приходского священника, и около сенника, и на соседних дворах. Все, что вы видите на моих картинах (кроме офицеров, гвардейских солдат и нарядных дам), было видно и даже отчасти обсуждено во время моего детства: это я заключаю как по воспоминаниям, так и по тому, что, набрасывая большую часть моих вещей, я почему-то представлял место действия непременно в Москве. Быт московского купечества мне несравненно знакомее, чем быт купцов в Петербурге; рисуя фигуры добрых старых служителей, дядей, ключниц и кухарок, я, сам не знаю почему, переношусь мыслию в Москву. Сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляют, если позволено так выразиться, основной фонд моего дарования».

В 1826 году, около десяти лет от роду, Федотов поступает в Московский кадетский корпус. Вследствие недостатка средств для домашнего воспитания сведения Федотова были очень ограниченны, что, впрочем, благодаря его громадным способностям и памяти, а также любознательности, не мешало ему учиться хорошо, и скоро он становится лучшим воспитанником в классе, производится в унтер-офицеры, а в 1832 году – в фельдфебели. Любимыми его науками были математика и химия, но больше всего он занимался, освободясь от уроков, рисованием. Музыкой он также занимался л состоял в корпусном хоре тенором-солистом. Несмотря на свои способности к рисованию и уже тогда вполне определившуюся наблюдательность, в классных занятиях по рисованию он совсем не отличался и даже как будто пренебрегал ими лично для себя, работая исключительно для товарищей. Это не мешало ему, однако, слыть среди начальства и товарищей лучшим рисовальщиком в корпусе; его тетрадки и книжки были изрисованы по полям головами и фигурами всех, кто только попадался ему на глаза, причем сходство в большинстве случаев бывало разительное.

Память у Федотова была необыкновенная. «Если на экзамене или при повторении уроков мне случалось запамятовать, – говорил он сам, – ту или другую подробность, одну или две фразы, мне стоило закрыть глаза на минуту – и все забытое, будто откуда-то выпрыгнув, являлось предо мною, как написанное на бумаге. Эта способность сохранялась еще несколько лет после моего выпуска; впоследствии память стала слабеть; в том я убедился очень хорошо, рассказав моему приятелю N. историю, уже слышанную им, и слышанную от меня же».

«Фантазия и воображение у Федотова играли существенную роль при занятиях и помогали ему превращать самые сухие предметы в ряд заманчивых сцен и положений. Для него история, какою бы она ни была, – была рядом драматических сцен в костюмах и с соответствующей обстановкой; география переносила его под чужое небо, к чудесам чуждой нашему краю растительности. Слушая военные науки, он присутствовал при движении войск, участвовал в тяжких боях, осаждал крепости и выдерживал приступы».

В числе прочих наук он также любил заниматься литературой, как русской, так и иностранной, в особенности немецкой. Он переводил оды Елоиттона, который вместе с Виландом был его любимым поэтом. Эти занятия доставили ему несколько раз возможность говорить речи на немецком языке на корпусных актах. Впоследствии он пробовал писать свои собственные, оригинальные стихи (о них мы скажем в своем месте). Общая артистичность и талантливость натуры Федотова резко выделяли его среди толпы товарищей; жаль только, что в то время возле него не было человека, способного угадать эти художественные наклонности и направить их своевременно на истинную дорогу.

Благодаря своему живому, общительному и веселому нраву Федотов был общим любимцем в корпусе, и в особенности его любили товарищи, которым он помогал в занятиях. В 1833 году он кончил свое учение и, как первый по успехам в науках, был, согласно обыкновению, записан на мраморную доску и выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. По выпуске из корпуса Федотов первое время закружился было в вихре петербургской жизни, но, не лишенный здравого смысла, скоро понял, что ему с его скудными средствами нельзя тянуться за товарищами и позволять себе расходы, превышающие его бюджет, без боязни запутаться в долгах, вследствие чего он, помирившись с суровой действительностью, обратился к серьезной деятельности. Он стал заниматься службой, а в свободные часы любил читать и зачерчивать в альбом виденное. Но это его не сделало нелюдимым; напротив, он очень любил общество, а его неистощимая веселость, способность увлекательно и живо рассказывать, как то было и среди корпусных товарищей, скоро превратили его в любимца полковой семьи офицеров. Он охотно знакомился с людьми, если эти знакомства были ему по карману и не вводили в излишние траты; делал он это из жажды наблюдений, так свойственной его артистической натуре, пополняя свой «основной фонд», начатый еще наверху московского сенника. В особенности он любил предпринимать для этой цели уединенные прогулки в отдаленные местности столицы или же наблюдать солдатский быт у себя в полку. Обогащая себя таким запасом наблюдений – от чиновника и барышни до солдата и прачки, – он стал еще усерднее заниматься рисованием, делая эскизы и наброски типов и сцен, им виденных. В то же время он старался учиться азбуке искусства, старался писать с натуры виды и портреты. Первыми ему служили окрестности казарм Финляндского полка, а для вторых он нашел сговорчивых товарищей, которые терпеливо позировали ему, находя, что «портреты, которые делает Федотов, всегда похожи». Это заставило его серьезнее взглянуть на свое рисование, чему помогли также случайные встречи с учениками Академии художеств, которые посоветовали ему посещать вечерние классы Академии, что он и исполнил сейчас же. Он усердно посещал вечерние классы, занимаясь рисованием ушей, носов и других частей человеческого тела, то есть изучая простую азбуку искусства. С редким упорством он просиживал над этими ушами и носами, стирая и рисуя их до тех пор, пока не оставался доволен правильностью рисунка; выслушивал все без исключения замечания, отказывался от рисования более трудных предметов, когда еще не чувствовал в себе достаточно силы справиться с ними. В это время он стал часто посещать Эрмитаж, где в особенности его внимание привлекали к себе маленькие картинки голландских и фламандских художников: Остаде, Тенирса, Г. Дау, Брауэра; он долго вникал во все тонкости композиции и техники и, возвращаясь домой, с увлечением рассказывал об этом товарищам. Этот факт достоин внимания, поскольку показывает, что (хотя сам Федотов и смутно это сознавал) наклонности и инстинкт уже тогда влекли его к этим художникам, так сродным его артистической натуре, требовавшей от картины прежде всего правды и жизненности.

Не довольствуясь занятиями в Академии, он продолжал пополнять свой альбом, запечатлевая в нем сцены из казарменной жизни, быт солдат, рисуя карикатуры на товарищей, что не мешало ему быть с этими предметами таких его остроумных карандашных шалостей в хороших приятельских отношениях. Репутация его как хорошего портретиста скоро стала распространяться за пределы полка, и он стал получать заказы от эстампных магазинов Дациаро, Бегрова и др. В особенности хорошо ему удавался портрет великого князя Михаила Павловича, заказы на который так и сыпались, так что он еле-еле успевал удовлетворять их. Военный быт, как наиболее знакомый художнику-офицеру, занимал его в это время больше всего, и он, не довольствуясь эскизами и набросками, захотел испытать себя на каком-нибудь более сложном и законченном сюжете. Он остановился на картине «Прибытие дворцового гренадера в свою бывшую роту Финляндского полка». Друг и товарищ Федотова, А. Дружинин, в своих записках о нем чрезвычайно хвалил как композицию, так и рисунок этой картины, которая не была доведена до конца только потому, что в это время Федотову представился случай начать новую, более сложную картину. Великий князь Михаил Павлович, возвратясь летом 1837 года из-за границы в Петербург, посетил красносельский лагерь, где войска встретили его с необыкновенной восторженностью; это-то и дало повод Федотову начать новую картину, которую он исполнил акварелью и на которой поместил сверх портрета великого князя портреты многих других лиц. По совету своего полкового командира он представил эту картину великому князю и получил за нее брильянтовый перстень. Вскоре после этого он начал новую, тоже акварельную картину – «Освящение знамен в возобновленном дворце», – но, получив какую-то командировку, должен был бросить ее наполовину оконченной. После этой командировки, когда великий князь сделал смотр всему полку и так остался доволен им, что обещал офицерам полную свою поддержку, Федотов воспользовался случаем и через полкового командира просил великого князя о выдаче ему пособия на художественные нужды. Великий князь потребовал его во дворец с начатой картиной, ободрил художника и приказал оставить картину у себя, сказав, что доложит обо всем государю. Через некоторое время была получена следующая резолюция: «Государь Император, удостоив внимания способности рисующего офицера, Высочайше повелеть соизволил предоставить ему добровольно оставить службу и посвятить себя живописи, с содержанием по 100 рублей ассигнациями в месяц, и потребовать от него письменного на это ответа».

Такое решение поставило Павла Андреевича перед большим затруднением: он еще сильно сомневался в себе и не был уверен в размере своего таланта. С кем советоваться? Кому доверить свои сомненья? Долго он думал и наконец пришел к убеждению, что никто лучше не может разрешить эти сомненья, как «великий» и «гениальный» творец «Помпеи», К. П. Брюллов. И вот, забравши с собой лучшие из своих рисунков, он отправился к Брюллову и просил откровенно сказать ему, стоит ли, судя по его наброскам и эскизам, бросать службу и посвятить себя исключительно искусству. Брюллов одобрил эти опыты, но не счел возможным скрыть от Федотова всю рискованность выхода в отставку, сказав, что, несмотря на весь талант, Федотову недостает техники и что она в его годы дается чрезвычайно трудно.

Эти наставления он закончил советом повременить с окончательным решением, а покамест испытать себя более серьезным образом. Обдумав все это, Федотов подал по начальству рапорт, в котором просил позволения продолжать службу с тем, чтобы предоставленное ему высочайшее право оставить ее было сохранено за ним в течение года или полутора лет.

С этого времени он начинает серьезно испытывать себя и думать о перемене своего положения, к чему его приводит невозможность совместить службу и занятия искусством, так как в это время служба по полку увеличилась для него вследствие того, что он был уже назначен ротным командиром и времени для занятий искусством оставалось в его распоряжении очень мало. Все это заставляет его решиться на окончательный шаг и просить об увольнении в отставку; в январе 1844 года он получает соответствующее разрешение, снимает эполеты и надевает штатское платье, сохранив при отставке чин капитана гвардии и получив право оставить у себя в услужении своего «друга и слугу», денщика Коршунова. Перед выходом в отставку Федотов по заказу наследника цесаревича исполнил две картины из военной жизни: «Бивак лейб-гвардии Павловского полка» и «Бивак лейб-гвардии Гренадерского полка».

Глава II

Несколько слое о состоянии русского искусства до Федотова. – Его материальное положение и жизнь после отставки. – Занятия батальной живописью. – Письмо Крылова открывает Федотову настоящее его призвание. – «Утро чиновника, получившего первый орден». «Разборчивая невеста». – Выставка в Академии. – Восторг Брюллова и покровительство Академии. – Назначение программы на звание академика. – «Сватовство майора». – Успех этой картины среди публики. – Популярность Федотова. – Стихотворное объяснение к этой картине, написанное самим художником. – Увлечение Хогартом и Уилки. – Значение Федотова как моралиста и нравописателя.

Федотов П.А. Не в пору гость (Завтрак аристократа). 1849—1850. Фрагмент

Прежде чем продолжать биографию Федотова, необходимо сказать несколько слов о том, в каких условиях находилось тогда русское искусство, каким идеалам оно служило и какими принципами руководствовалось.

Перенесенное к нам с запада итальянское искусство, сначала приспособленное у нас главным образом для религиозных целей в виде так называемого фряжского письма, а потом, с открытием Академии художеств (и даже раньше), служившее для изображения военных и аллегорических картин, прославляющих всевозможные доблести и подвиги славного века Екатерины и Петра, понятно, не могло влиять на массы и, так сказать, ничего не прибавляло к развитию их, не воспитывало в них национального духа.

Направленное требованиями века большей частью в религиозную сторону, и притом в сторону религиозных изображений, вполне непонятных – как нечто отвлеченное – большинству общества, итальянское искусство привилось и поддерживалось главным образом среди духовенства и богатой знати, оставляя в стороне жизнь, быт, нравы и типы того народа, среди которого оно развивалось. Величайшие мастера итальянских школ очень редко и неохотно брались за сюжеты, касающиеся современного им общественного строя, несмотря на то что перед их глазами проходили величайшие события жизни Италии; мы не хотим этим умалить громадных заслуг этих мастеров перед искусством; они дали последующим поколениям художников ясное понимание формы, выработали эстетические принципы, пластику и рельеф – одним словом, дали ту азбуку искусства, которой перед ними никто не знал, которою мы теперь пользуемся и которую изучаем как необходимое подспорье. Но не нужно забывать, что в деле искусства это еще не цель, а скорее средство для его развития и процветания.

Молодое русское искусство, питаясь исключительно итальянскими образцами, долгое время не могло выбиться на самостоятельную дорогу и принять свой настоящий облик, отличающий его от искусства других наций. Оно жило интересами высших сфер, интересами государственных соображений, сюжетами военных геройств и если опускалось до изображения повседневной жизни, то изображало ее так, что русского там были только одни костюмы и внешняя обстановка, а внутреннее действие, характеры действующих лиц были настолько же русские, насколько и французские, немецкие, китайские или какие угодно; оно изображало вообще людей, без характерных признаков принадлежности к какой-нибудь нации, а последнее и не давало ему принять тот облик, который оно приобрело только благодаря появлению Федотова, благодаря его наблюдательности, а главным образом – его правдивости.

Федотов П.А. Не в пору гость (Завтрак аристократа). 1849—1850. Фрагмент

Прежде чем продолжать биографию Федотова, необходимо сказать несколько слов о том, в каких условиях находилось тогда русское искусство, каким идеалам оно служило и какими принципами руководствовалось.

Перенесенное к нам с запада итальянское искусство, сначала приспособленное у нас главным образом для религиозных целей в виде так называемого фряжского письма, а потом, с открытием Академии художеств (и даже раньше), служившее для изображения военных и аллегорических картин, прославляющих всевозможные доблести и подвиги славного века Екатерины и Петра, понятно, не могло влиять на массы и, так сказать, ничего не прибавляло к развитию их, не воспитывало в них национального духа.

Направленное требованиями века большей частью в религиозную сторону, и притом в сторону религиозных изображений, вполне непонятных – как нечто отвлеченное – большинству общества, итальянское искусство привилось и поддерживалось главным образом среди духовенства и богатой знати, оставляя в стороне жизнь, быт, нравы и типы того народа, среди которого оно развивалось. Величайшие мастера итальянских школ очень редко и неохотно брались за сюжеты, касающиеся современного им общественного строя, несмотря на то что перед их глазами проходили величайшие события жизни Италии; мы не хотим этим умалить громадных заслуг этих мастеров перед искусством; они дали последующим поколениям художников ясное понимание формы, выработали эстетические принципы, пластику и рельеф – одним словом, дали ту азбуку искусства, которой перед ними никто не знал, которою мы теперь пользуемся и которую изучаем как необходимое подспорье. Но не нужно забывать, что в деле искусства это еще не цель, а скорее средство для его развития и процветания.

Молодое русское искусство, питаясь исключительно итальянскими образцами, долгое время не могло выбиться на самостоятельную дорогу и принять свой настоящий облик, отличающий его от искусства других наций. Оно жило интересами высших сфер, интересами государственных соображений, сюжетами военных геройств и если опускалось до изображения повседневной жизни, то изображало ее так, что русского там были только одни костюмы и внешняя обстановка, а внутреннее действие, характеры действующих лиц были настолько же русские, насколько и французские, немецкие, китайские или какие угодно; оно изображало вообще людей, без характерных признаков принадлежности к какой-нибудь нации, а последнее и не давало ему принять тот облик, который оно приобрело только благодаря появлению Федотова, благодаря его наблюдательности, а главным образом – его правдивости.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента