Страница:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- Следующая »

- Последняя >>

Ульф СТАРК

ЧУДАКИ И ЗАНУДЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не просто найти общий язык с подростком, это дано не каждому. К счастью, есть люди, которые умеют подобрать нужные слова и интонации, может быть, потому, что детство, радостное и печальное одновременно, на всю жизнь осталось в них и, как заноза, болит, не дает покоя.

Шведский писатель Ульф Старк – из таких. И, наверное, в этом причина его писательского успеха.

Повесть «Чудаки и зануды» была удостоена первой премии на конкурсе детской книги, проводимом крупнейшим шведским издательством «Бонниерс». Как основное достоинство книги жюри отметило, что она дарит юному читателю надежду и учит смело смотреть жизни в лицо.

Героиня повести Симона переезжает с мамой к новому маминому знакомому Ингве, с которым у девочки сразу не складываются отношения. К тому же в новой школе из-за случайной ошибки Симона вынуждена выдавать себя за мальчика. Нелепое недоразумение, словно снежная лавина, вызывает череду рискованных проказ в школе. Вдобавок душевный покой Симоны нарушен потерей любимой собаки, тревогой за тяжелобольного дедушку, отсутствием взаимопонимания с отчимом, первой любовью.

Ульфу Старку удалось написать книгу о дружбе и ненависти, любви и горе, о беспомощности взрослых и мудрости детей и стариков, о том, как непросто взрослеть, как трудно обрести себя. Многое в жизни кажется нам странным, чудным, но все вокруг исполнено глубокого смысла, нужно только научиться его распознавать, не надо бояться быть чудаком, непохожим на других, – исподволь внушает автор.

Ульф Старк не боится откровенного разговора с читателем, не обходит самых трудных тем. «Мне кажется, грусть необходима, ведь она помогает оттенять радость», – считает писатель. Несмотря на глубину поставленных вопросов, «Чудаки и зануды» – веселая, увлекательная книга, читающаяся на одном дыхании.

Мудрость и оптимизм – вот основные достоинства., отличающие творчество шведского автора. Популярность книг Ульфа Старка в Скандинавии и в мире растет год от года. Его произведения удостоены самых престижных литературных премий. В 2000 г. Международное жюри Премии X. К. Андерсена отметило его заслуги особым дипломом.

Ольга Мяэотс

Шведский писатель Ульф Старк – из таких. И, наверное, в этом причина его писательского успеха.

Повесть «Чудаки и зануды» была удостоена первой премии на конкурсе детской книги, проводимом крупнейшим шведским издательством «Бонниерс». Как основное достоинство книги жюри отметило, что она дарит юному читателю надежду и учит смело смотреть жизни в лицо.

Героиня повести Симона переезжает с мамой к новому маминому знакомому Ингве, с которым у девочки сразу не складываются отношения. К тому же в новой школе из-за случайной ошибки Симона вынуждена выдавать себя за мальчика. Нелепое недоразумение, словно снежная лавина, вызывает череду рискованных проказ в школе. Вдобавок душевный покой Симоны нарушен потерей любимой собаки, тревогой за тяжелобольного дедушку, отсутствием взаимопонимания с отчимом, первой любовью.

Ульфу Старку удалось написать книгу о дружбе и ненависти, любви и горе, о беспомощности взрослых и мудрости детей и стариков, о том, как непросто взрослеть, как трудно обрести себя. Многое в жизни кажется нам странным, чудным, но все вокруг исполнено глубокого смысла, нужно только научиться его распознавать, не надо бояться быть чудаком, непохожим на других, – исподволь внушает автор.

Ульф Старк не боится откровенного разговора с читателем, не обходит самых трудных тем. «Мне кажется, грусть необходима, ведь она помогает оттенять радость», – считает писатель. Несмотря на глубину поставленных вопросов, «Чудаки и зануды» – веселая, увлекательная книга, читающаяся на одном дыхании.

Мудрость и оптимизм – вот основные достоинства., отличающие творчество шведского автора. Популярность книг Ульфа Старка в Скандинавии и в мире растет год от года. Его произведения удостоены самых престижных литературных премий. В 2000 г. Международное жюри Премии X. К. Андерсена отметило его заслуги особым дипломом.

Ольга Мяэотс

Лжи не существует, есть только хромоногая правда.Спиноза

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В КОТОРОЙ Я СПРАВЛЯЮ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ДОМ РАСЦВЕТАЕТ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ…

В доме тишина. Первые солнечные лучи прокрались меж зданий на площади и добрались до моего лица. Я сразу же встала, хотя было еще очень рано. Все равно мне больше не заснуть.

В тот день мне исполнилось двенадцать. Тогда-то все и началось.

Мы собирались переезжать. Хотя, на мой взгляд, новый дом ничем не лучше нынешнего – такая же помойка.

По всей квартире валялись горы барахла: простыни, занавески, старые шмотки, дурацкие безделушки – мамина страсть, альбомы для рисования, кисти, испорченные эскизы, книги. Я осторожно пробралась через этот хлам и заглянула в гостиную.

«Тише, маму разбудишь!» – шепнула я в косматое ухо.

Мы пошли на кухню. Среди штабелей кастрюль, гор запакованных стаканов, тарелок, соусников, супниц и прочей посуды я разыскала пластиковую миску и мутовку, взбила сливки и украсила ими торт, который испекла накануне вечером, пока мама трудилась над очередной картинкой для еженедельника. Свечек для торта я не нашла и воткнула вместо них двенадцать бенгальских огней, оставшихся с Рождества. «Сойдет», – подумала я.

Килрой слизал остатки сливок с моих пальцев и печально посмотрел мне в глаза, словно понимал, как все паршиво, и предчувствовал, как все еще больше запутается. Я зарылась лицом в его мягкую белую шерсть. Вот бы спрятаться в ней, как в белом облаке!

От дня рождения я ничего хорошего не ждала. Мне не хотелось переезжать, жаль было оставлять нашу унылую квартиру, где мне жилось вполне сносно, злобного старикашку Седерстрема, нашего соседа, который вечно брюзжал, что мама-де играет по ночам на саксофоне, а Килрой писает возле входной двери. Не хотелось расставаться с друзьями, школой и маленьким кафе на площади. Мы перебирались в продувную халупу в южной части города. По мне, так мы с тем же успехом могли перекочевать в какую-нибудь деревенскую дыру с сопливыми буренками и щекастой ребятней. От нового дома до нынешнего – два часа на метро. Но самое паршивое то, что нам предстояло поселиться вместе с Ингве – одним идиотом, с которым маме взбрело в голову съехаться. Если любовь толкает людей на подобные глупости, я нипочем влюбляться не стану!

Я присела передохнуть у кухонного окна и стала вспоминать все, что мне не по душе. А когда часы на кухне пробили восемь, водрузила на поднос торт, банку фанты, кофейную чашку, пыльный пластмассовый цветок, который нашла в гостиной, и миску с собачьим кормом. Огромные часы из красного дерева и латуни били, как ненормальные. Маме они достались вместе с уймой других часов от дедушки, когда он переехал в дом престарелых. Часы стояли повсюду, тикали, звенели и били, когда вздумается: мама вечно забывала их подводить. Но кухонные часы шли верно. Их я заводила сама, чтобы точно знать, когда выходить в школу.

– Пошли, – позвала я Килроя.

Я так и знала, что мама забудет про мой день рождения. Она вечно забывала такие даты. От именин тоже проку не было. Меня зовут Симона, и этого редчайшего имени в Святцах нет. Мне, как всегда, везет.

Я зажгла бенгальские огни и вошла в гостиную. Килрой крутился под ногами и радостно подвывал, пока я пела «С днем рожденья меня!», а огни трещали и разбрасывали искры.

– В чем дело? – заворчала она из-под шубы. – Нельзя ли потише?

– Просто решила отпраздновать свой день рождения, – сказала я. – Вот торт принесла, угощайся, если хочешь.

Мама открыла заспанные глаза и ослепительно улыбнулась – мне, бенгальским огням и Килрою. Потом выбралась из постели, крепко обняла меня, прижала к своему большому телу, пахнущему духами и табаком.

– Дорогуша моя! Как я могла забыть! – заворковала она. – Ты на меня не сердишься? В последнее время все так перепуталось. Сейчас ты получишь подарок!

Завернувшись в шубу, мама обошла сваленные вещи в поисках подходящего подарка, поворошила красными наманикюренными пальцами неразобранные кучи на полу, порылась в ящиках и остановилась перед большим зеркалом в золоченой раме. Провела рукой по черным крашеным волосам. В шубе она была похожа на героиню какого-нибудь русского фильма. Пыль клубилась вокруг нее, словно снежная буря в сибирской тундре.

– Да не надо… – запротестовала я.

– Почему это?

– Не нужны мне подарки.

– «Не нужны подарки!» – обиженно повторила мама, и в зеркале отразился ее осуждающий взгляд. – Ты это нарочно говоришь, пигалица, чтобы меня совесть заела!

Я увидела свое бледное отражение в зеркале у нее за спиной. Я почти растворялась в мамином сиянии и была похожа на незадачливого заморыша-домового, который в лунные ночи бродит в одиночестве по Скансену [1] .

– О'кей. Ясное дело, я хочу получить подарок.

Мама порылась в большом деревянном ящике, который накануне притащила с чердака, выудила пыльный стеклянный шар и до тех пор терла его о шубу, пока он не заблестел, как фонарик, в бледном утреннем свете, проникавшем в кухонную дверь.

Вот, держи, – протянула она. – Это шар для гаданий. Когда-то он принадлежал твоей прабабушке. Бог весть сколько доброго и дурного предсказал он в былые дни. Вдруг в нем отразится твоя будущая большая любовь.

Я взяла стеклянный шар. Он был холодный и до того тяжелый, что я едва не выронила его.

– Это в нем ты отыскала Ингве? – спросила я. – Если так, то от него проку мало.

Мама притворилась, что не расслышала. Она присела на краешек кровати – после переезда это страшилище из красного дерева достанется мне – и принялась за торт, бросая кусочки Килрою и отпуская всякие шуточки, так что вскоре я почти забыла, как паршиво все начиналось.

– Нам нужно держаться вместе, – сказала мама.

Потом она стала названивать соседям, распаковала фарфоровую посуду, замесила тесто. Решила закатить вечером настоящий праздник. Мама любит праздники. А прощальная вечеринка может оказаться весьма кстати: заодно избавимся от лишних вещей, которые неохота тащить с собой на новое место.

Я убрала остатки деньрожденного пиршества и пошла гулять с Килроем.

Часа в четыре начали собираться гости. К тому времени мы успели немного прибрать и сложить ящики и коробки штабелями вдоль стен. Первой заявилась Флудквистен – она разносит по утрам газеты и привыкла приходить рано. Широко улыбаясь и демонстрируя вставные зубы, она с любопытством озиралась по сторонам. За нею подоспели и остальные – все, чьи фамилии написаны на табличке у входной двери: Юхолайнен, Нюстеды со своими драчливыми карапузами, Энгманы, Бюлунд, Викманы, Густавссон-Фреден и Седерстрем. Все тащили с собой миски и тарелки со всякой всячиной: сыром, колбасой, сосисками, маринованными огурцами, копченой салакой, консервированными сливами, пирожками и котлетами. Старый жмот Седерстрем приволок завернутый в фольгу кусок кровяной колбасы и поглядывал на всех исподлобья.

Мама, в туфлях на тонких, как ножи, каблуках и в нелепой огромной шляпе, на которой позвякивала уйма стеклянных бусин, свисавших с полей, словно вуаль, наслаждалась шумной компанией. А я держалась в стороне. Дурацкая затея. Чего ради приглашать всех этих людей, с которыми мы прежде были едва знакомы, а теперь и вовсе собираемся навсегда расстаться?

Тут явились грузчики и стали выносить наши вещи. Мама и их угостила. А соседи все подносили еду и выпивку, галдеж стоял будь здоров, и облако табачного дыма под потолком густело с каждой минутой.

Старик Юхолайнен принес гармошку, а мама подыгрывала ему на саксофоне. Я лежала, свернувшись, на коробках у стены и наблюдала за этими дурацкими танцами. Седерстрем, закрыв глаза, танцевал с дылдой Бюлундихой. Один из грузчиков кружил по комнате фру Энгман. Пятилетний сынишка Нюстедов уселся на пол и пытался кормить Килроя холодными рыбными тефтелями из банки, которую неизвестно где раздобыл.

Вдруг посреди этого бедлама зазвонил телефон. Это был Ингве.

– Позови, пожалуйста, маму, – попросил он, когда я сняла трубку.

– Ее нет, – соврала я.

– Я знаю, что она дома, – не поверил он. – Почему вы до сих пор не выехали?

– Она уже отчалила.

– Я знаю, что она еще там, – повторил Ингве. – Ну да ладно, увидимся завтра утром.

– Кто звонил? – спросила мама.

– Какой-то псих ошибся номером, – еще раз соврала я и улыбнулась.

Господин Викман, рассекавший комнату широкими шагами, наступил в остатки рыбных тефтелей и отдавил Килрою хвост. Пес взвыл и удрал на кухню. Этого он уже стерпеть не мог: сперва пичкали всякой гадостью, а потом еще и хвост отдавили! С меня тоже было достаточно. Я опять взобралась на коробки и заснула.

Не знаю, который был час, когда мама разбудила меня:

– Пора ехать.

Спросонья я только хмыкнула. Никто не заметил, как мы исчезли.

– Все-таки жалко уезжать, – вздохнула мама в дверях.

Угу, – согласилась я, хотя мое мнение ничего не значит.

Хрустальная люстра слегка покачивалась от сквозняка. Блики плясали по обоям, по темным пятнам, оставшимся от картин и прочей дребедени. Луна снисходительно наблюдала спектакль, разыгрывавшийся внизу: танцы среди брошенной мебели, стол с остатками угощения, пустые стаканы и дымящиеся окурки.

Мы кое-как примостились среди коробок. Я положила голову маме на колени.

– У меня такое чувство, будто мы что-то забыли, – пробормотала мама и погладила меня по голове.

Я не ответила. Мне было все равно. Она вечно все забывает. К тому же уйму вещей она оставила в квартире нарочно. Я задремала под убаюкивающий шум мотора и не видела ни мостов, ни улиц, по которым мы проезжали, ни тысяч огней, какими Стокгольм украшает по ночам свой деньрожденный торт.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В КОТОРОЙ МЫ ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ИМЕННО ЗАБЫЛИ, ИЩЕМ ПРОПАЖУ И Я РАЗМЫШЛЯЮ, КАКОВО ЖИТЬ С ТАКОЙ МАМОЙ, КАК МОЯ

Сквозь пыльные окна в комнату вливалось солнце – занавесок еще не было, и свет бил прямо в глаза. Но разбудили меня какое-то непонятное ворчание и стоны.

Оказалось, это мама. Она спала высоко на матрасе, брошенном поверх коробок с вещами. Одна нога в блестящем чулке свешивалась вниз. Я же спала, завернувшись в одеяла.

Что-то было не так!

Не так я привыкла просыпаться. Не от маминого храпа, не от солнца, слепящего глаза, не на чужом полу. Обычно меня будил холодный мокрый нос, тыкавшийся в живот, в руку или в ухо. Замечательное пробуждение!

Я села и прислушалась.

На улице гомонили чайки и дрозды-рябинники. Из ящиков доносилось извечное тиканье часов. Но не было слышно ни привычного цоканья когтей по линолеуму, ни умиротворенного скрежета собачьих зубов, грызущих ботинки, ни уютного ворчания и сопения, неизменно сопровождавших сон Килроя.

«Килрой! Вот кого мы забыли!» – сообразила я.

Как же можно было забыть собственную собаку? Я просто взбесилась. Невероятно! Невозможно! Впрочем, вполне в мамином духе. Скажите спасибо, что она и меня не забыла в придачу.

Я обшарила весь дом, хоть и понимала, что это бесполезно. Напрасно я прислушивалась, не донесется ли из коробок какой-нибудь собачий звук. Кроме тиканья часов, ничего слышно не было.

Чем дольше я искала, тем больше свирепела, ведь я понимала: все напрасно. Я обыскала гостиную, прочесала кухню, поднялась по скрипучей лестнице наверх. Там было две комнаты: моя, выходившая на море и свалку, и спальня мамы и Ингве.

Ингве, как я уже говорила, мамин приятель. Можно подумать, она раздобыла этого зануду по дешевке на какой-то распродаже. Он носит галстуки и маленькие шляпы, скрывающие лысину.

Что за невезуха! Сначала тебе приходится уехать из Веллингбю от Лолло, Уллис и других друзей в полуразрушенную развалюху в Чоттахейти [2] . Потом привыкать жить с этим придурком в шляпе. А в довершение всего – потерять Килроя! Это уж слишком!

Я слетела вниз по лестнице, едва не проломив ступеньки, пронеслась через кухню и свалила сложенные у стены коробки. От такого грохота и мертвый бы проснулся. Но мама спала, ворчание сменилось теперь тигриным рыком, при этом она безмятежно улыбалась во сне. Этого я стерпеть не могла: она еще и улыбается!

Я выхватила что-то из сумки и швырнула в маму. Оказалось – пакет с мукой. Он угодил ей прямо в голову, треснул, и мука разлетелась белым облаком.

– Почему ты не можешь быть как все нормальные матери? – заорала я.

– Эй! – послышалось из мучного облака. – Кто это?

– Почему ты не можешь быть нормальной, как все? – вопила я.

– Это ты, золотко? Ты что, заболела?

– Почему ты вечно все забываешь? – не унималась я.

Слезы жгли глаза. Я схватила коробку с макаронами и метнула в нее.

– Да ты сумасшедшая! – возмутилась мама. – Что все это значит?

– Сама сумасшедшая! – огрызнулась я и запустила утюгом, но мама была уже начеку и успела поймать его.

– Симона, прекрати! – крикнула она. – Это уже не смешно!

Но я не собиралась прекращать, схватила ящик с обувью, зубной пастой и мылом и вывалила на нее. Туфли на высоком каблуке, туфли из змеиной кожи, золотые туфли, лодочки и сандалии посыпались градом. Я плакала и швыряла, швыряла…

– Да уймись ты наконец! – испугалась мама. – Чего тебе надо?

– Мне нужна обычная нормальная мама, – простонала я, – а не такая, которая вечно все забывает.

Мама выбралась из постели и обняла меня. Мы лежали на полу, я горько плакала, вздрагивая всем телом. Мама была совсем белая – вся в муке. Один ботинок угодил ей в губу, из ранки сочилась кровь. Она грустно посмотрела на меня:

– И что я забыла на этот раз?

– Так, пустячок, – съязвила я. – Всего-навсего нашу собаку.

– Килрой! – ахнула мама. – Я же чувствовала, что мы что-то забыли!

– Я не хочу терять Килроя! – всхлипнула я.

– Не волнуйся, малышка, с ним все будет в порядке. – Большая мамина рука погладила меня по мокрой щеке. – Мы его разыщем, старушка.

Но голос у нее был печальный, будто она и сама себе не верила. И тут объявился Ингве с двумя огромными чемоданами и в дурацкой шляпе на затылке.

Мы поехали в Веллингбю – вдруг Килрой еще там. Мама взяла машину Ингве, крошечный желтый «фиат», и гнала как сумасшедшая. Сам-то Ингве ездил так медленно, что мама от нетерпения подпрыгивала на сиденье. Ингве, в свою очередь, не выносил маминого лихачества, поэтому и остался дома.

– Езжай осторожно, – напутствовал он маму.

– Ну, парой вмятин больше – не велика беда, – поддела я его.

Было воскресенье, пригревало солнце, на деревьях лопались почки и весело щебетали зяблики, синицы и дрозды. А по улицам катили неведомо куда полчища автомобилей.

– Ну народ! Плетутся как черепахи! – возмущалась мама, бросая машину то влево, то вправо, так что я непрестанно каталась по заднему сиденью. – Неудивительно, что они засыпают за рулем, врезаются в столбы и все такое.

Наконец мы добрались до нашего старого дома. Странно, но он уже казался мне чужим. У подъезда стояла фру Энгман. Под мышкой у нее был наш старый ковер. Увидев нас, она жутко смутилась, не зная, куда его девать.

– Вот, вытрясти хотела, – пролепетала она.

– Можете взять себе этот старый половик, дорогая фру Энгман, – сказала мама. – Мы его нарочно оставили.

– Что ж, спасибо, – пробормотала соседка.

– Вы Килроя не видели? – спросила я.

Нет, она не видела. В квартире его тоже не оказалось.

В комнатах витал тяжелый дух прошедшего праздника. По всему полу валялись объедки. У стены стоял колченогий стул. Мебель почти всю разобрали. Мама сняла хрустальную люстру и взвалила ее на плечо, как рюкзак.

– Надо забрать, раз никто на нее не позарился.

На обратном пути я держала люстру. Она позвякивала на поворотах. Только этот звук и нарушал тишину. Мы были расстроены, но не решались говорить о том, что было на душе. Мама старалась ехать помедленнее – вдруг я замечу Килроя где-нибудь на улице.

Но его нигде не было.

Мы объехали полгорода. Наверное, нам обеим не хотелось возвращаться в пустой дом, набитый ящиками и тюками. Мы останавливались у Хумлегордена и других парков – вдруг Килрой забежал туда. Может, он прибился к другим собакам, тогда ему не так одиноко, предположила мама.

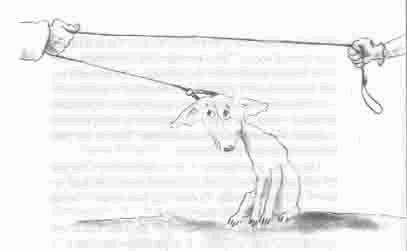

Когда я вернулась, вокруг мамы собралась толпа. Она стояла, вцепившись в какого-то белого шпица, весьма отдаленно напоминавшего Килроя. Над ней нависал высоченный детина в зеленом охотничьем пальто и кепке. Его вытянутую физиономию прямо перекосило от злости.

– А ну отпусти мою собаку, косоглазый! – вопила мама и сверлила дядьку дикими желтыми глазами.

Незнакомец отступил было на шаг. Он и в самом деле слегка косил. Лицо его еще больше побагровело.

– Какая наглость! – пыхтел он. – Оставьте в покое мою собаку и убирайтесь подобру-поздорову.

– Ты еще мне угрожаешь, жиртрест! – прошипела мама. – Сперва украл нашего пса, а теперь на невинных женщин набрасываешься? Так-то ты развлекаешься по воскресеньям!

Мама как разойдется – не остановишь. Она была вне себя. Может, она и в самом деле приняла чужого пса за Килроя. Собак она различает плохо. Да и людей частенько не узнает.

– Неслыханно! – простонал дядька, глаза его вращались, как шарики в игральном автомате. – Ну разве можно так распускаться!

– Тебе лучше знать, – огрызнулась мама. – С меня хватит. Отпусти собаку и убирайся.

Верзила выпустил ошейник и ущипнул себя за щеку. Наверное, хотел убедиться, что весь этот кошмар происходит наяву. Потом он шагнул к маме. От возмущения его трясло так, что зеленое пальто ходуном ходило над здоровенными туристскими ботинками.

– Я вам покажу, чья это собака! – гаркнул он и замахнулся на маму.

«Сейчас сцепятся», – испугалась я. Но в этот миг два дюжих парня в спортивных костюмах схватили дядьку за руки.

– Ну-ну, остынь маленько, – сказал один из них. – Пошумел, и будет.

– Подумать только, какие попадаются типчики, – возмущалась мама.

Она здорово смахивала на разгневанную богиню. Красное вечернее платье, которое она в спешке натянула перед отъездом, трепетало на ветру, словно крылья неистового ангела. Желтые глаза сверкали, крашеные черные волосы развевались, как знамя.

– Идем, Килрой, – позвала мама и пошла прочь сквозь толпу зевак.

Чужой пес покорно поплелся следом. Он вилял хвостом и преданно лизал мамины пальцы. Никому бы и в голову не пришло, что это не мамина собака.

– Голиаф, Голиаф! – в отчаянии звал хозяин.

Но собака и ухом не повела. Наверное, рада была смыться от такого злюки и от дурацкой клички Голиаф.

– Дорогуша, вот ты где! – защебетала мама, заметив меня. – Посмотри, кого я нашла!

Она гордо указала на белого пса, который, задрав нос, трусил у ее ног.

– Бежим! Живо! – прошипела я и потянула ее за руку. – Это не Килрой!

– Что ты говоришь?

– Это не Килрой! – повторила я. – Неужели не понятно? Это другая собака, бежим к машине!

– А с псиной что делать? Надо бы ее вернуть. О, Боже!

Я кое-как убедила ее, что отводить собаку не стоит. Мы чесанули прямо по газону. А когда добежали до машины, пес чуть было не вскочил на заднее сиденье. Еле-еле уговорили его остаться, пришлось скормить этому обжоре половину рулета.

В заднее стекло мне было видно, как он потрусил назад к поредевшей толпе, к Боргену и телебашне.

На обратном пути мы вдоволь посмеялись, вспоминая стычку в парке, незадачливого верзилу и его собаку, так охотно последовавшую за нами. На миг показалось, что все наладилось. Но веселье было недолгим.

Ингве расстарался и к нашему возвращению сварил суп, но у нас не было аппетита. Мы даже не улыбнулись, когда Ингве, разливая суп, макнул в кастрюлю свой галстук.

Мама чувствовала себя бестолковой неудачницей.

– Ты права, – пробормотала она, застыв над тарелкой. – Мне надо больше заботиться о доме. Пора мне стать нормальной мамашей.

И весь вечер она старалась быть нормальной мамой. Бороздила пол чудовищным блестящим пылесосом, который ревел так, что не давал разговаривать. Потом долго терла оконные стекла, так, что они скрипели, словно моля о пощаде. Затем обмела паутину, сгребла в кучу грязную одежду, распаковала ящики и картонки, расставила по местам мебель, полила цветы, заварила чай и все это время была абсолютно невыносимой.

Когда в надраенных полах отразилось вечернее небо, мама велела Ингве повесить хрустальную люстру. Как только бедолага, держа люстру обеими руками, вскарабкался на шаткий стул, лицо у него позеленело, а колени задрожали. Люстра зазвенела, словно тысяча крошечных колокольчиков, а стул, дробно постукивая ножками, заплясал по полу.

– Что с тобой? – изумилась мама.

Я остолбенела: вот уж не знала, что этот зануда умеет так ловко балансировать.

– Помогите мне слезть! Помогите слезть! – верещал Ингве, меж тем как стул сам собой маршировал мимо журнального столика в прихожую.

В ту самую минуту, когда стул добрался до порога и я уже стала гадать, как он одолеет это препятствие, мама подхватила и Ингве, и люстру. Ноги у бедняги дрожали, а лицо покрылось испариной.

– Милый, ну как ты? – встревоженно спросила мама, и голос у нее стал прежним, не как у нормальной матери.

– Ничего, – пискнул Ингве. – Скоро пройдет. Просто я немного боюсь высоты, у меня от нее голова кружится.

Он рухнул на стол в кухне, и мама принялась обтирать его жалкие волосенки мокрой салфеткой. На время она забыла, что решила быть нормальной мамой. И я подумала, что пусть, пожалуй, остается такой, как есть. Хотя бы в главном.

Я задумчиво глядела в стеклянный шар, полученный в день рождения. Он почему-то лежал на кухонном столе. Вдруг внутри что-то вспыхнуло. Красная точка стала расти, и скоро весь шар пылал, как свеча на снегу. Я увидела, как в этом сиянии возник синий четырехугольник, стал расти и превратился в дверь со стеклянными окошками и ручкой. Совсем как наша входная дверь, только поменьше – всего несколько сантиметров высотой. Вот ручка повернулась, и дверь открылась. В щелку я успела заметить белые и желтые нарциссы и гиацинты вдоль дорожки и фруктовые деревья вдалеке. Увидела, как мелькнула тень на тропинке возле вишни. Я затаила дыхание, словно образ внутри – это свеча, которая может погаснуть от малейшего дуновения. А потом дверь, отблески огня и все остальное исчезло так же внезапно, как и появилось.