Страница:

Вместе с нашею победой

Я иду, а не один.

Этот час не за горою,

Для меня и для тебя…

А читатель той порою

Скажет:

– Где же про героя?

Это больше про себя,

Про себя? Упрёк уместный,

Может быть, меня пресёк.

Но давайте скажем честно!.

Что ж, а я не человек?

Спорить здесь нужды не вижу,

Сознавайся в чём в другом.

Я ограблен и унижен,

Как и ты, одним врагом.

Я дрожу от боли острой,

Злобы горькой и святой.

Мать, отец, родные сёстры

У меня за той чертой.

Я стонать от боли вправе

И кричать с тоски клятой.

То, что я всем сердцем славил

И любил – за той чертой.

Друг мой, так же не легко мне,

Как тебе с глухой бедой.

То, что я хранил и помнил,

Чем я жил – за той, за той –

За неписаной границей,

Поперёк страны самой,

Что горит, горит в зарницах

Вспышек – летом и зимой…

И скажу тебе, не скрою, –

В этой книге, там ли, сям,

То, что молвить бы герою,

Говорю я лично сам.

Я за всё кругом в ответе,

И заметь, коль не заметил,

Что и Тёркин, мой герой,

За меня гласит порой.

Он земляк мой и, быть может,

Хоть нимало не поэт,

Всё же как-нибудь похоже

Размышлял. А нет, ну – нет.

Тёркин – дальше. Автор – вслед.

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то…

Не подарок, так бельё

Собрала, быть может,

И что дольше без неё,

То она дороже.

И дороже этот час,

Памятный, особый,

Взгляд последний этих глаз,

Что забудь попробуй.

Обойдись в пути большом,

Глупой славы ради,

Без любви, что видел в нём,

В том прощальном взгляде.

Он у каждого из нас

Самый сокровенный

И бесценный наш запас,

Неприкосновенный.

Он про всякий час, друзья,

Бережно хранится.

И с товарищем нельзя

Этим поделиться,

Потому – он мой, он весь –

Мой, святой и скромный,

У тебя он тоже есть,

Ты подумай, вспомни.

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то…

И приходится сказать,

Что из всех тех женщин,

Как всегда, родную мать

Вспоминают меньше.

И не принято родной

Сетовать напрасно, –

В срок иной, в любви иной

Мать сама была женой

С тем же правом властным.

Да, друзья, любовь жены, –

Кто не знал – проверьте, –

На войне сильней войны

И, быть может, смерти.

Ты ей только не перечь,

Той любви, что вправе

Ободрить, предостеречь,

Осудить, прославить.

Вновь достань листок письма,

Перечти сначала,

Пусть в землянке полутьма,

Ну-ка, где она сама

То письмо писала?

При каком на этот раз

Примостилась свете?

То ли спали в этот час,

То ль мешали дети,

То ль болела голова

Тяжко, не впервые,

Оттого, брат, что дрова

Не горят сырые?..

Впряжена в тот воз одна,

Разве не устанет?

Да зачем тебе жена

Жаловаться станет?

Жёны думают, любя,

Что иное слово

Всё ж скорей найдёт тебя

На войне живого.

Нынче жёны все добры,

Беззаветны вдосталь,

Даже те, что до поры

Были ведьмы просто.

Смех – не смех, случалось мне

С жёнами встречаться,

От которых на войне

Только и спасаться.

Чем томиться день за днём

С той женою-крошкой,

Лучше ползать под огнём

Или под бомбёжкой.

Лучше, пять пройдя атак,

Ждать шестую в сутки…

Впрочем, это только так,

Только ради шутки.

Нет, друзья, любовь жены, –

Сотню раз проверьте, –

На войне сильней войны

И, быть может, смерти.

И одно сказать о ней

Вы б могли вначале:

Что короче, что длинней –

Та любовь, война ли?

Но, бестрепетно в лицо

Глядя всякой правде,

Я замолвил бы словцо

За любовь, представьте.

Как война на жизнь ни шла,

Сколько ни пахала,

Но любовь пережила

Срок её немалый.

И недаром нету, друг,

Письмеца дороже,

Что из тех далёких рук,

Дорогих усталых рук

В трещинках по коже.

И не зря взываю я

К жёнам настоящим:

– Жёны, милые друзья,

Вы пишите чаще.

Не ленитесь к письмецу

Приписать, что надо.

Генералу ли, бойцу,

Это – как награда.

Нет, товарищ, не забудь

На войне жестокой:

У войны короткий путь,

У любви – далёкий.

И её большому дню

Сроки близки ныне.

А к чему я речь клоню?

Вот к чему, родные.

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то…

Но хотя и жалко мне,

Сам помочь не в силе,

Что остался в стороне

Тёркин мой Василий.

Не случилось никого

Проводить в дорогу.

Полюбите вы его,

Девушки, ей-богу!

Любят лётчиков у нас,

Конники в почёте.

Обратитесь, просим вас,

К матушке-пехоте!

Полюбите молодца,

Сердце подарите,

До победного конца

Верно полюбите!

Пусть тот конник на коне,

Лётчик в самолёте,

И, однако, на войне

Первый ряд – пехоте.

Пусть танкист красив собой

И горяч в работе,

А ведёшь машину в бой –

Поклонись пехоте.

Пусть форсист артиллерист

В боевом расчёте,

Отстрелялся – не гордись,

Дела суть – в пехоте.

Обойдите всех подряд,

Лучше не найдёте:

Обратите нежный взгляд,

Девушки, к пехоте.

Я иду, а не один.

Этот час не за горою,

Для меня и для тебя…

А читатель той порою

Скажет:

– Где же про героя?

Это больше про себя,

Про себя? Упрёк уместный,

Может быть, меня пресёк.

Но давайте скажем честно!.

Что ж, а я не человек?

Спорить здесь нужды не вижу,

Сознавайся в чём в другом.

Я ограблен и унижен,

Как и ты, одним врагом.

Я дрожу от боли острой,

Злобы горькой и святой.

Мать, отец, родные сёстры

У меня за той чертой.

Я стонать от боли вправе

И кричать с тоски клятой.

То, что я всем сердцем славил

И любил – за той чертой.

Друг мой, так же не легко мне,

Как тебе с глухой бедой.

То, что я хранил и помнил,

Чем я жил – за той, за той –

За неписаной границей,

Поперёк страны самой,

Что горит, горит в зарницах

Вспышек – летом и зимой…

И скажу тебе, не скрою, –

В этой книге, там ли, сям,

То, что молвить бы герою,

Говорю я лично сам.

Я за всё кругом в ответе,

И заметь, коль не заметил,

Что и Тёркин, мой герой,

За меня гласит порой.

Он земляк мой и, быть может,

Хоть нимало не поэт,

Всё же как-нибудь похоже

Размышлял. А нет, ну – нет.

Тёркин – дальше. Автор – вслед.

Бой в болоте

Бой безвестный, о котором

Речь сегодня поведём,

Был, прошёл, забылся скоро…

Да и вспомнят ли о нём?

Бой в лесу, в кустах, в болоте,

Где война стелила путь,

Где вода была пехоте

По колено, грязь – по грудь;

Где брели бойцы понуро,

И, скользнув с бревна в ночи,

Артиллерия тонула,

Увязали тягачи.

Этот бой в болоте диком

На втором году войны

Не за город шёл великий,

Что один у всей страны;

Не за гордую твердыню,

Что у матушки-реки,

А за некий, скажем ныне,

Населённый пункт Борки.

Он стоял за тем болотом

У конца лесной тропы,

В нём осталось ровным счётом

Обгорелых три трубы.

Там с открытых и закрытых

Огневых – кому забыть! —

Было бито, бито, бито,

И, казалось, что там бить?

Там в щебёнку каждый камень,

В щепки каждое бревно.

Называлось там Борками

Место чёрное одно.

А в окружку – мох, болото,

Край от мира в стороне.

И подумать вдруг, что кто-то

Здесь родился, жил, работал,

Кто сегодня на войне.

Где ты, где ты, мальчик босый,

Деревенский пастушок,

Что по этим дымным росам,

Что по этим кочкам шёл?

Бился ль ты в горах Кавказа,

Или пал за Сталинград,

Мой земляк, ровесник, брат,

Верный долгу к приказу

Русский труженик-солдат.

Или, может, а этих дымах,

Что уже недалеки,

Видишь нынче свой родимый

Угол дедовский, Борки?

И у той черты недальной,

У земли многострадальной,

Что была к тебе добра,

Влился голос твой в печальный

И протяжный стон: «Ура-а…»

Как в бою удачи мало

И дела нехороши,

Виноватого, бывало,

Там попробуй поищи.

Артиллерия толково

Говорит – она права:

– Вся беда, что танки снова

В лес свернули по дрова.

А ещё сложнее счёты,

Чуть танкиста повстречал:

– Подвела опять пехота.

Залегла. Пропал запал.

А пехота не хвастливо,

Без отрыва от земли

Лишь махнёт рукой лениво:

– Точно. Танки подвели.

Так идёт оно по кругу,

И ругают все друг друга,

Лишь в согласье все подряд

Авиацию бранят.

Все хорошие ребята,

Как посмотришь – красота.

И ничуть не виноваты,

И деревня не взята.

И противник по болоту,

По траншейкам торфяным

Садит вновь из миномётов —

Что ты хочешь делай с ним.

Адреса разведал точно,

Шлёт посылки спешной почтой,

И лежишь ты, адресат,

Изнывая, ждёшь за кочкой,

Скоро ль мина влепит в зад.

Перемокшая пехота

В полный смак клянёт болото,

Не мечтает о другом —

Хоть бы смерть, да на сухом.

Кто-нибудь ещё расскажет,

Как лежали там в тоске.

Третьи сутки кукиш кажет

В животе кишка кишке.

Посыпает дождик редкий,

Кашель злой терзает грудь.

Ни клочка родной газетки —

Козью ножку завернуть;

И ни спичек, ни махорки —

Всё раскисло от воды.

– Согласись, Василий Тёркин,

Хуже нет уже беды?

Тот лежит у края лужи,

Усмехнулся:

– Нет, друзья,

о сто раз бывает хуже,

Это точно знаю я.

– Где уж хуже…

– А не спорьте,

Кто не хочет, тот не верь,

Я сказал бы: на курорте

Мы находимся теперь.

И глядит шутник великий

На людей со стороны.

Губы – то ли от черники,

То ль от холода черны,

Говорит:

– В своём болоте

Ты находишься сейчас.

Ты в цепи. Во взводе. В роте.

Ты имеешь связь и часть.

Даже сетовать неловко

При такой, чудак, судьбе.

У тебя в руках винтовка,

Две гранаты при тебе.

У тебя – в тылу ль, на фланге, —

Сам не знаешь, как силён, —

Бронебойки, пушки, танки.

Ты, брат, – это батальон.

Полк. Дивизия. А хочешь —

Фронт. Россия! Наконец,

Я, скажу тебе короче

И понятней: ты – боец.

Ты в строю, прошу усвоить,

А быть может, год назад

Ты бы здесь изведал, воин,

То, что наш изведал брат.

Ноги б с горя не носили!

Где свои, где чьи края?

Где тот фронт и где Россия?

По какой рубеж своя?

И однажды ночью поздно,

От деревни в стороне

Укрывался б ты в колхозной,

Например, сенной копне…

Тут, озноб вдувая в души,

Долгой выгнувшись дугой,

Смертный свист скатился в уши,

Ближе, ниже, суше, глуше —

И разрыв!

За ним другой…

– Ну, накрыл. Не даст дослушать

Человека.

– Он такой…

И за каждым тем разрывом

На примолкнувших ребят

Рваный лист, кружась лениво,

Ветки сбитые летят.

Тянет всех, зовёт куда-то,

Уходи, беда вот-вот…

Только Тёркин:

– Брось, ребята,

Говорю – не попадёт.

Сам сидит как будто в кресле,

Всех страхует от огня.

– Ну, а если?..

– А уж если…

Получи тогда с меня.

Слушай лучше. Я серьёзно

Рассуждаю о войне.

Вот лежишь ты в той бесхозной,

В поле брошенной копне.

Немец где? До ближней хаты

Полверсты – ни дать ни взять,

И приходят два солдата

В поле сена навязать.

Из копнушки вяжут сено,

Той, где ты нашёл приют,

Уминают под колено

И поют. И что ж поют!

Хлопцы, верьте мне, не верьте,

Только врать не стал бы я,

А поют худые черти,

Сам слыхал: «Москва моя».

Тут состроил Тёркин рожу

И привстал, держась за пень,

И запел весьма похоже,

Как бы немец мог запеть.

До того тянул он криво,

И смотрел при этом он

Так чванливо, так тоскливо,

Так чудно, – печёнки вон!

– Вот и смех тебе. Однако

Услыхал бы ты тогда

Эту песню, – ты б заплакал

От печали и стыда.

И смеёшься ты сегодня,

Потому что, знай, боец:

Этой песни прошлогодней

Нынче немец не певец.

– Не певец-то – это верно,

Это ясно, час не тот…

– А деревню-то, примерно,

Вот берём – не отдаёт.

И с тоскою бесконечной,

Что, быть может, год берёг,

Кто-то так чистосердечно,

Глубоко, как мех кузнечный,

Вдруг вздохнул:

– Ого, сынок!

Подивился Тёркин вздоху,

Посмотрел, – ну, ну! – сказал, —

И такой ребячий хохот

Всех опять в работу взял.

– Ах ты, Тёркин. Ну и малый.

И в кого ты удался,

Только мать, наверно, знала…

– Я от тётки родился.

– Тёркин – тёткин, ёлки-палки,

Сыпь ещё назло врагу.

– Не могу. Таланта жалко.

До бомбёжки берегу.

Получай тогда на выбор,

Что имею про запас.

– И за то тебе спасибо.

– На здоровье. В добрый час.

Заключить теперь нельзя ли,

Что, мол, горе не беда,

Что ребята встали, взяли

Деревушку без труда?

Что с удачей постоянной

Тёркин подвиг совершил:

Русской ложкой деревянной

Восемь фрицев уложил!

Нет, товарищ, скажем прямо:

Был он долог до тоски,

Летний бой за этот самый

Населённый пункт Борки.

Много дней прошло суровых,

Горьких, списанных в расход.

– Но позвольте, – скажут снова, —

Так о чём тут речь идёт?.

Речь идёт о том болоте,

Где война стелила путь,

Где вода была пехоте

По колено, грязь – по грудь;

Где в трясине, в ржавой каше,

Безответно – в счёт, не в счёт —

Шли, ползли, лежали наши

Днём и ночью напролёт;

Где подарком из подарков,

Как труды ни велики,

Не Ростов им был, не Харьков,

Населённый пункт Борки.

И в глуши, в бою безвестном,

В сосняке, в кустах сырых

Смертью праведной и честной

Пали многие из них.

Пусть тот бой не упомянут

В списке славы золотой,

День придёт – ещё повстанут

Люди в памяти живой.

И в одной бессмертной книге

Будут все навек равны —

Кто за город пал великий,

Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,

Что у Волги у реки,

Кто за тот, забытый ныне,

Населённый пункт Борки.

И Россия – мать родная —

Почесть всем отдаст сполна.

Бой иной, пора иная,

Жизнь одна и смерть одна.

О любви

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то…

Не подарок, так бельё

Собрала, быть может,

И что дольше без неё,

То она дороже.

И дороже этот час,

Памятный, особый,

Взгляд последний этих глаз,

Что забудь попробуй.

Обойдись в пути большом,

Глупой славы ради,

Без любви, что видел в нём,

В том прощальном взгляде.

Он у каждого из нас

Самый сокровенный

И бесценный наш запас,

Неприкосновенный.

Он про всякий час, друзья,

Бережно хранится.

И с товарищем нельзя

Этим поделиться,

Потому – он мой, он весь –

Мой, святой и скромный,

У тебя он тоже есть,

Ты подумай, вспомни.

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то…

И приходится сказать,

Что из всех тех женщин,

Как всегда, родную мать

Вспоминают меньше.

И не принято родной

Сетовать напрасно, –

В срок иной, в любви иной

Мать сама была женой

С тем же правом властным.

Да, друзья, любовь жены, –

Кто не знал – проверьте, –

На войне сильней войны

И, быть может, смерти.

Ты ей только не перечь,

Той любви, что вправе

Ободрить, предостеречь,

Осудить, прославить.

Вновь достань листок письма,

Перечти сначала,

Пусть в землянке полутьма,

Ну-ка, где она сама

То письмо писала?

При каком на этот раз

Примостилась свете?

То ли спали в этот час,

То ль мешали дети,

То ль болела голова

Тяжко, не впервые,

Оттого, брат, что дрова

Не горят сырые?..

Впряжена в тот воз одна,

Разве не устанет?

Да зачем тебе жена

Жаловаться станет?

Жёны думают, любя,

Что иное слово

Всё ж скорей найдёт тебя

На войне живого.

Нынче жёны все добры,

Беззаветны вдосталь,

Даже те, что до поры

Были ведьмы просто.

Смех – не смех, случалось мне

С жёнами встречаться,

От которых на войне

Только и спасаться.

Чем томиться день за днём

С той женою-крошкой,

Лучше ползать под огнём

Или под бомбёжкой.

Лучше, пять пройдя атак,

Ждать шестую в сутки…

Впрочем, это только так,

Только ради шутки.

Нет, друзья, любовь жены, –

Сотню раз проверьте, –

На войне сильней войны

И, быть может, смерти.

И одно сказать о ней

Вы б могли вначале:

Что короче, что длинней –

Та любовь, война ли?

Но, бестрепетно в лицо

Глядя всякой правде,

Я замолвил бы словцо

За любовь, представьте.

Как война на жизнь ни шла,

Сколько ни пахала,

Но любовь пережила

Срок её немалый.

И недаром нету, друг,

Письмеца дороже,

Что из тех далёких рук,

Дорогих усталых рук

В трещинках по коже.

И не зря взываю я

К жёнам настоящим:

– Жёны, милые друзья,

Вы пишите чаще.

Не ленитесь к письмецу

Приписать, что надо.

Генералу ли, бойцу,

Это – как награда.

Нет, товарищ, не забудь

На войне жестокой:

У войны короткий путь,

У любви – далёкий.

И её большому дню

Сроки близки ныне.

А к чему я речь клоню?

Вот к чему, родные.

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то…

Но хотя и жалко мне,

Сам помочь не в силе,

Что остался в стороне

Тёркин мой Василий.

Не случилось никого

Проводить в дорогу.

Полюбите вы его,

Девушки, ей-богу!

Любят лётчиков у нас,

Конники в почёте.

Обратитесь, просим вас,

К матушке-пехоте!

Полюбите молодца,

Сердце подарите,

До победного конца

Верно полюбите!

Пусть тот конник на коне,

Лётчик в самолёте,

И, однако, на войне

Первый ряд – пехоте.

Пусть танкист красив собой

И горяч в работе,

А ведёшь машину в бой –

Поклонись пехоте.

Пусть форсист артиллерист

В боевом расчёте,

Отстрелялся – не гордись,

Дела суть – в пехоте.

Обойдите всех подряд,

Лучше не найдёте:

Обратите нежный взгляд,

Девушки, к пехоте.

Отдых Тёркина

На войне – в пути, в теплушке,

В тесноте любой избушки,

В блиндаже иль погребушке, —

Там, где случай приведёт, —

Лучше нет, как без хлопот,

Без перины, без подушки,

Примостясь кой-как друг к дружке,

Отдохнуть… Минут шестьсот.

Даже больше б не мешало,

Но солдату на войне

Срок такой для сна, пожалуй,

Можно видеть лишь во сне.

И представь, что вдруг, покинув

В некий час передний край,

Ты с попутною машиной

Попадаешь прямо в рай.

Мы здесь вовсе не желаем

Шуткой той блеснуть спроста,

Что, мол, рай с передним краем

Это – смежные места.

Рай по правде. Дом. Крылечко.

Веник – ноги обметай.

Дальше – горница и печка.

Всё, что надо. Чем не рай?

Вот и в книге ты отмечен,

Раздевайся, проходи.

И плечьми у тёплой печи

На свободе поведи.

Осмотрись вокруг детально,

Вот в ряду твоя кровать.

И учти, что это – спальня,

То есть место – специально

Для того, чтоб только спать.

Спать, солдат, весь срок недельный,

Самолично, безраздельно

Занимать кровать свою,

Спать в сухом тепле постельном,

Спать в одном белье нательном,

Как положено в раю.

И по строгому приказу,

Коль тебе здесь быть пришлось,

Ты помимо сна обязан

Пищу в день четыре раза

Принимать. Но как? – вопрос.

Всех привычек перемена

Поначалу тяжела.

Есть в раю нельзя с колена,

Можно только со стола.

И никто в раю не может

Бегать к кухне с котелком,

И нельзя сидеть в одёже

И корёжить хлеб штыком.

И такая установка

Строго-настрого дана,

Что у ног твоих винтовка

Находиться не должна.

И в ущерб своей привычке

Ты не можешь за столом

Утереться рукавичкой

Или – так вот – рукавом.

И когда покончишь с пищей,

Не забудь ещё, солдат,

Что в раю за голенище

Ложку прятать не велят.

Все такие оговорки

Разобрав, поняв путём,

Принял в счёт Василий Тёркин

И решил:

– Не пропадём.

Вот обед прошёл и ужин.

– Как вам нравится у нас?

– Ничего. Немножко б хуже,

То и было б в самый раз…

Покурил, вздохнул и на бок.

Как-то странно голове.

Простыня – пускай одна бы,

Нет, так на, мол, сразу две.

Чистота – озноб по коже,

И неловко, что здоров,

А до крайности похоже,

Будто в госпитале вновь.

Бережёт плечо в кровати,

Головой не повернёт.

Вот и девушка в халате

Совершает свой обход.

Двое справа, трое слева

К ней разведчиков тотчас.

А она, как королева:

Мол, одна, а сколько вас.

Тёркин смотрит сквозь ресницы:

О какой там речь красе.

Хороша, как говорится,

В прифронтовой полосе.

Хороша, при смутном свете,

Дорога, как нет другой,

И видать, ребята эти

Отдохнули день, другой…

Сон-забвенье на пороге,

Ровно, сладко дышит грудь.

Ах, как холодно в дороге

У объезда где-нибудь!

Как прохватывает ветер,

Как луна теплом бедна!

Ах, как трудно всё на свете:

Служба, жизнь, зима, война.

Как тоскует о постели

На войне солдат живой!

Что ж не спится в самом деле?

Не укрыться ль с головой?

Полчаса и час проходит,

С боку на бок, навзничь, ниц.

Хоть убейся – не выходит.

Все храпят, а ты казнись.

То ли жарко, то ли зябко,

Не понять, а сна всё нет.

– Да надень ты, парень, шапку, —

Вдруг дают ему совет.

Разъясняют:

– Ты не первый,

Не второй страдаешь тут.

Поначалу наши нервы

Спать без шапки не дают.

И едва надел родимый

Головной убор солдат,

Боевой, пропахший дымом

И землёй, как говорят, —

Тот, обношенный на славу

Под дождём и под огнём,

Что ещё колючкой ржавой

Как-то прорван был на нём;

Тот, в котором жизнь проводишь,

Не снимая, – так хорош! —

И когда ко сну отходишь,

И когда на смерть идёшь, —

Видит: нет, не зря послушал

Тех, что знали, в чём резон:

Как-то вдруг согрелись уши,

Как-то стало мягче, груше —

И всего свернуло в сон.

И проснулся он до срока

С чувством редкостным – точь-в-точь

Словно где-нибудь далёко

Побывал за эту ночь;

Словно выкупался где-то,

Где – хоть вновь туда вернись —

Не зима была, а лето,

Не война, а просто жизнь.

И с одной ногой обутой,

Шапку снять забыв свою,

На исходе первых суток

Он задумался в раю.

Хороши харчи и хата,

Осуждать не станем зря,

Только, знаете, война-то

Не закончена, друзья.

Посудите сами, братцы,

Кто б чудней придумать мог:

Раздеваться, разуваться

На такой короткий срок.

Тут обвыкнешь – сразу крышка,

Чуть покинешь этот рай.

Лучше скажем: передышка.

Больше время не теряй.

Закусил, собрался, вышел,

Дело было на мази.

Грузовик идёт, – заслышал,

Голосует:

– Подвези.

И, четыре пуда грузу

Добавляя по пути,

Через борт ввалился в кузов,

Постучал: давай, крути.

Ехал – близко ли, далёко —

Кому надо, вымеряй.

Только, рай, прощай до срока,

И опять – передний край.

Соскочил у поворота, —

Глядь – и дома, у огня.

– Ну, рассказывайте, что тут,

Как тут, хлопцы, без меня?

– Сам рассказывай. Кому же

Неохота знать тотчас,

Как там, что в раю у вас…

– Хорошо. Немножко б хуже,

Верно, было б в самый раз…

Хорошо поспал, богато,

Осуждать не станем зря.

Только, знаете, война-то

Не закончена, друзья.

Как дойдём до той границы

По Варшавскому шоссе,

Вот тогда, как говорится,

Отдохнём. И то не всё.

А пока – в пути, в теплушке,

В тесноте любой избушки,

В блиндаже иль погребушке,

Где нам случай приведёт, —

Лучше нет, как без хлопот,

Без перины, без подушки,

Примостясь плотней друг к дружке,

Отдохнуть.

А там – вперёд.

В наступлении

Столько жили в обороне,

Что уже с передовой

Сами шли, бывало, кони,

Как в селе, на водопой.

И на весь тот лес обжитый,

И на весь передний край

У землянок домовитый

Раздавался пёсий лай.

И прижившийся на диво,

Петушок – была пора —

По утрам будил комдива,

Как хозяина двора.

И во славу зимних буден

В бане – пару не жалей —

Секлись вениками люди

Вязки собственной своей.

На войне, как на привале,

Отдыхали про запас,

Жили, «Тёркина» читали

На досуге.

Вдруг – приказ…

Вдруг – приказ, конец стоянке.

И уж где-то далеки

Опустевшие землянки,

Сиротливые дымки.

И уже обыкновенно

То, что минул целый год,

Точно день. Вот так, наверно,

И война, и всё пройдёт…

И солдат мой поседелый,

Коль останется живой,

Вспомнит: то-то было дело,

Как сражались под Москвой…

И с печалью горделивой

Он начнёт в кругу внучат

Свой рассказ неторопливый,

Если слушать захотят…

Трудно знать. Со стариками

Не всегда мы так добры.

Там посмотрим.

А покамест

Далеко до той поры.

* * *

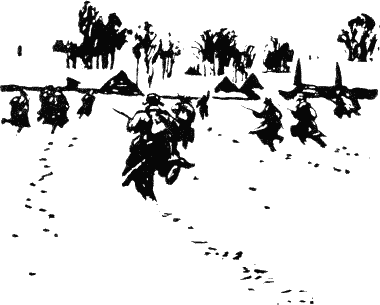

Бой в разгаре. Дымкой синей

Серый снег заволокло.

И в цепи идёт Василий,

Под огнём идёт в село.

И до отчего порога,

До родимого села

Через то село дорога —

Не иначе – пролегла.

Что поделаешь – иному

И ещё кружнее путь.

И идёт иной до дому

То ли степью незнакомой,

То ль горами где-нибудь…

Низко смерть над шапкой свищет,

Хоть кого согнёт в дугу.

Цепь идёт, как будто ищет

Что-то в поле на снегу.

И бойцам, что помоложе,

Что впервые так идут,

В этот час всего дороже

Знать одно, что Тёркин тут.

Хорошо – хотя ознобцем

Пронимает под огнём —

Не последним самым хлопцем

Показать себя при нём.

Толку нет, что в миг тоскливый,

Как снаряд берёт разбег,

Тёркин так же ждёт разрыва,

Камнем кинувшись на снег;

Что над страхом меньше власти

У того в бою подчас,

Кто судьбу свою и счастье

Испытал уже не раз;

Что, быть может, эта сила

Уцелевшим из огня

Человека выносила

До сегодняшнего дня, —

До вот этой борозденки,

Где лежит, вобрав живот,

Он, обшитый кожей тонкой

Человек. Лежит и ждёт…

Где-то там, за полем бранным,

Думу думает свою

Тот, по чьим часам карманным

Все часы идут в бою.

И за всей вокруг пальбою,

За разрывами в дыму

Он следит, владыка боя,

И решает, что к чему.

Где-то там, в песчаной круче,

В блиндаже сухом, сыпучем,

Глядя в карту, генерал

Те часы свои достал;

Хлопнул крышкой, точно дверкой,

Поднял шапку, вытер пот…

И дождался, слышит Тёркин:

– Взвод! За Родину! Вперёд!..

И хотя слова он эти —

Клич у смерти на краю —

Сотни раз читал в газете

И не раз слыхал в бою, —

В душу вновь они вступали

С одинаковою той

Властью правды и печали,

Сладкой горечи святой;

С тою силой неизменной,

Что людей в огонь ведёт,

Что за всё ответ священный

На себя уже берёт.

– Взвод! За Родину! Вперёд!..

Лейтенант щеголеватый,

Конник, спешенный в боях,

По-мальчишечьи усатый,

Весельчак, плясун, казак,

Первым встал, стреляя с ходу,

Побежал вперёд со взводом,

Обходя село с задов.

И пролёг уже далёко

След его в снегу глубоком —

Дальше всех в цепи следов.

Вот уже у крайней хаты

Поднял он ладонь к усам:

– Молодцы! Вперёд, ребята! —

Крикнул так молодцевато,

Словно был Чапаев сам.

Только вдруг вперёд подался,

Оступился на бегу,

Чёткий след его прервался

На снегу…

И нырнул он в снег, как в воду,

Как мальчонка с лодки в вир.

И пошло в цепи по взводу:

– Ранен! Ранен командир!..

Подбежали. И тогда-то,

С тем и будет не забыт,

Он привстал:

– Вперёд, ребята!

Я не ранен. Я – убит…

Край села, сады, задворки —

В двух шагах, в руках вот-вот…

И увидел, понял Тёркин,

Что вести его черёд.

– Взвод! За Родину! Вперёд!..

И доверчиво по знаку,

За товарищем спеша,

С места бросились в атаку

Сорок душ – одна душа…

Если есть в бою удача,

То в исходе все подряд

С похвалой, весьма горячей,

Друг о друге говорят.

– Танки действовали славно.

– Шли сапёры молодцом.

– Артиллерия подавно

Не ударит в грязь лицом.

– А пехота!

– Как по нотам,

Шла пехота. Ну да что там!

Авиация – и та…

Словом, просто – красота.

И бывает так, не скроем,

Что успех глаза слепит:

Столько сыщется героев,

Что – глядишь – один забыт,

Но для точности примерной,

Для порядка генерал,

Кто в село ворвался первым,

Знать на месте пожелал.

Доложили, как обычно:

Мол, такой-то взял село,

Но не смог явиться лично,

Так как ранен тяжело.

И тогда из всех фамилий,

Всех сегодняшних имён —

Тёркин – вырвалось – Василий!

Это был, конечно, он.

Смерть и воин

За далёкие пригорки

Уходил сраженья жар.

На снегу Василий Тёркин

Неподобранный лежал.

Снег под ним, набрякши кровью,

Взялся грудой ледяной.

Смерть склонилась к изголовью:

– Ну, солдат, пойдём со мной.

Я теперь твоя подруга,

Недалёко провожу,

Белой вьюгой, белой вьюгой,

Вьюгой след запорошу.

Дрогнул Тёркин, замерзая

На постели снеговой.

– Я не звал тебя, Косая,

Я солдат ещё живой.

Смерть, смеясь, нагнулась ниже:

– Полно, полно, молодец,

Я-то знаю, я-то вижу:

Ты живой, да не – жилец.

Мимоходом тенью смертной

Я твоих коснулась щёк,

А тебе и незаметно,

Что на них сухой снежок.

Моего не бойся мрака,

Ночь, поверь, не хуже дня…