Страница:

Дина Ильинична Рубина

Окна

Живопись Бориса Карафёлова

В горах Галилеи. 2005

От автора

Мы перевозили картины Бориса в его новую мастерскую – ту, что отстроили на втором этаже, вырастив комнату из балкона. Пространство получилось небольшим, но из-за двух высоких окон – в стене и в потолке – удивительно радостным и вкусным для глаз: прямо-таки перенасыщенным взбитыми сливками густого света.

Вертикальное окно вверху, журавлем взмывая к гребню крыши, отбрасывало на пол косой прямоугольник солнца. И в этом лучезарном окне, посреди белой комнаты, стоял мольберт.

Борис внес первую связку холстов, ослабил узел на веревке, и одна картина стала медленно выпадать углом. Я ее подхватила и поставила на мольберт.

Это был портрет нашей дочери, сидящей на широком подоконнике в чудесном доме в Галилее, где когда-то мы любили отдыхать.

И тут, в пустой комнате, в молочно-белом облаке верхнего света, он вновь со мной «заговорил» с мольберта. Я сказала:

– Ева на окне, под окном, среди окон.

Мой муж, распутывая узлы, оглянулся на портрет и сказал:

– Да у меня чуть не в каждой картине – окно…

И мы продолжали вносить в дом и втаскивать на второй этаж связки картин, привезенных из старой мастерской, – утомительное, но и радостное занятие, как всегда, когда затеваешь и воплощаешь что-то новое: новую комнату, новую картину или новую книгу.

И пока Борис развязывал и расставлял вдоль стен и на стеллажах работы, я смотрела на них новыми удивленными глазами: а ведь и правда – сколько их у него, этих картин, где в разных окнах сидят, стоят, выглядывают или проходят мимо разные люди. Да и сами картины были окнами, откуда глядели в мир множество персонажей, в том числе и сам художник, и мы, его домашние.

Длинная анфилада оконных отражений…

Я сказала, ни с того ни с сего:

– А у нас во дворе, в Ташкенте, первый телевизор появился у дяди Саркиса. Вечерами соседи набивались к нему на торжественные сеансы, усаживались кто куда, и все глядели в крошечный экран. Линза была толстой, изображение кошмарным… Но лица зрителей сияли уважительным восхищением: ведь это чудо – в ящике, прямо в комнате, непонятно откуда возникает «настоящее кино»… Дядя Саркис отхлебывал из пиалы чай и произносил: «А-акно в мир!» – с таким достоинством, будто лично изобрел телевидение. А нам, детям, позволялось смотреть с улицы. Мы взбирались на подоконник открытого окна, сидели друг у друга на коленях, на закорках… и с этого окна смотрели внутрь комнаты, в другое окно – подслеповатое окошко экрана. В этом что-то есть, а?

Часа полтора еще мы до изнеможения носили и расставляли картины, а я теперь уже намеренно выискивала в них все новые и новые окна. Постепенно меня охватывало знакомое волнение, еще неявное – то, что всегда предшествует идее…

Когда все было закончено, мы спустились вниз, заварили чаек и, как два грузчика на обеденном перерыве, некоторое время энергично молча жевали бутерброды, с удовлетворением поглядывая в сторону лестницы на второй этаж.

Вдруг Борис заметил:

– Между прочим, знаешь ли ты, что еще совсем недавно, в XVIII веке, жители Корнуолла промышляли таким вот способом: в особо сильный шторм выносили на берег большие фонари и расставляли рядами там, где громоздились самые страшные скалы.

– Зачем?

– Ну, как же… Несчастные моряки принимали свет фонарей за окна домов и в надежде найти гавань направляли корабли к этим обманкам…

– И разбивались на скалах?! – воскликнула я.

– Само собой. А когда шторм стихал, на берег выносило много полезных предметов. Вообще, в образе окна, – продолжал он задумчиво, – есть что-то трагическое. Вспомни, в литературе оно почти всегда связано с ожиданием, и часто – бесплодным. Ведь окно – это… нечто большее, чем привычное отверстие для света и воздуха или для бега нашего зрения вдаль… А в нашем ремесле окно – вообще большое подспорье. Мне, например, с моим вечным ощущением чужеватости и прохожести, образ окна в работе очень помогает. Делает меня… свободнее, что ли… Окно как примета укрытия, опознавательный знак. Не конкретное окно, а такая вот рама, из которой и в которую направлен взгляд. Хоть какой-то ориентир для человека, проходящего мимо…

Прошло несколько дней, и – видимо, чем-то меня задел, растревожил этот разговор, – я все продолжала думать о нем, а внутреннее волнение продолжало свою животворящую суету. Все катилось в нужном направлении… А может быть, думала я, мы все до известной степени – проходящие мимо?

И стала вспоминать свои окна. Множество своих окон, среди которых, чего уж греха таить, встречались и такие вот окна-обманки, и на их свет плыли иные корабли и – разбивались, и за это мне отомстится в положенное время или уже отомстилось…

В сущности, думала я, тема окон в искусстве не нова, но, как говорится, всегда в продаже. Окно – самая поэтичная метафора нашего стремления в мир, соблазн овладения этим миром и в то же время – возможность побега из него. Однако это и символ невозможности выхода вовне, последний свет, куда – с подушки – обращены глаза умирающего, не говоря уже о том, что для узника окно – недостижимый мираж свободы, невыносимая мука…

А наша память! Сколько в ней запретных судьбинных окон, к которым и на цыпочках боишься подобраться, не то что занавеску отдернуть да, не дай бог, увидеть сцену расставания тридцатилетней давности или того хуже – человека, лицо которого тщетно надеешься забыть… А у меня вообще: ни одной двери, только окна. И половина заколочена. Кто бы ни просил – не открою. Не хочу выпускать на свет божий то, что давно похоронено.

Зато остальные окна – всегда распахнуты. Я то влечу в них, то вылечу. И уж в этих окнах всё: мои мечты, мои страхи, моя семья, мои книги; все мои герои – уже рожденные и те, кому только предстоит родиться. Даже не знаю, где я провожу больше времени: размышляя за компьютером или мечтая в каком-то своем окошке…

С тех пор прошло сто лет, и многие наши общие окна перекочевали в картины: окна квартир, ресторанов, отелей; стрельчатые окошки французских и немецких замков; двойные, разделенные колонной красноватого мрамора, аркады флорентийских палаццо; синие – против сглаза – ставни окон на улочках древнего Цфата; мавританские полосатые арки над окнами средневековой Кордовы и узкие, истекающие струйкой света бойницы башни Хиральда в Севилье: поднимаешься в ней, и сквозь невероятную толщину стен видишь фрагменты белого города в черных проемах…

А еще – зарешеченные окна Армянского квартала в Иерусалиме; огромные и глубокие окна-сцены Амстердама и закрытые ставнями, таинственно непроницаемые окна-тайны Венеции.

Не говоря уже о распахнутых в нашу память окнах Москвы, Винницы, Ташкента…

Некоторые, с приметами местной жизни или одушевленные чьим-то лицом, фигурой, домашним животным, вспоминаются время от времени пронзительно ясно, с какой-то неуместной и необъяснимой грустью – как то окно в одном из домов Амстердама, где старуха в инвалидном кресле, перегнувшись через подоконник, крошила булку на тротуар, а внизу с восхитительным непринужденным достоинством разгуливала цапля.

Или то высокое окно кондитерской в Дельфте, где между двумя синими вазами, среди белых орхидей на подоконнике сидела кошка-альбинос, тишайшая, ласковая; приподнималась и деликатно трогала лапкой стекло, словно внимания просила: а вот что сейчас скажу. Ну, скажи, ангел мой, скажи…

Или – отраженные в воде окна плавучего ресторана на озере Орта: как они сверкали и текли под фонарями, вновь и вновь разбиваемые вдребезги мелкой волной…

А витражи – эти чудесные картины в стрельчатых окнах церквей и соборов, картины-сказки, картины-утешения, будто для человеческого глаза недостаточно божественного света сквозь прозрачное стекло! И – как антипод этому ликованию многоцветья – черные проемы не застекленных окон арабских деревень, годами отпугивающие тех, кто смотрит на них с дороги.

А окна, нарисованные на стенах, – окна-иллюзии, с горшочками герани, с женским профилем, выглядывающим из-за шторы, – имитация интерьера, плоская подделка жизни…

А прожорливо ненасытные окна поездов дальнего следования, окна-Гаргантюа, глотающие на страшной скорости неохватные пространства…

И наконец, одна из самых величественных и страшных картин, какие могут только присниться: гигантский, космических размеров кратер медного карьера в штате Юта! Мы стояли наверху, на специальной площадке для туристов, а внизу по неохватным багровым адовым кругам едва заметными муравьями, сползая все ниже и ниже, будто выгрызая окно в самой груди земли (вот-вот хлынет оттуда сокрушительным потоком небесная синь с той стороны планеты!) – ползли многотонные самосвалы за новой порцией медной руды…

…Так наполнялся ручей замысла этой книги; весной в Иудейской пустыне так набухает влагой почва, и за одну ночь – неизвестно, как и откуда, – земля выплескивает брызги алеющих маков.

В один из этих дней друзья пригласили меня на концерт в Иерусалиме, – последний концерт ежегодного филармонического абонемента. В программе – Брамс, Брукнер, Дебюсси.

– Вот только места дешевые, – смущенно сказал наш друг. – Знаете, на втором ярусе, те, что прямо над сценой…

Но это-то как раз и оказалось самым прекрасным: впервые в жизни я видела перед собой лицо дирижера, профили оркестрантов, пюпитры с раскрытыми нотами; буквально сидела в музыке по самую макушку…

Подо мной плавно покачивалась библейская волна вишневой арфы на полном плече роскошной арфистки. Один из контрабасистов, похожий на персонажа с гравюры Домье, склонялся к инструменту так предупредительно и даже угодливо, словно прислуживал ему за столом: чего изволите? Другой, щипая струну, мерно качал головой в такт движению руки – как мул, что поднимается по крутой тропинке в гору.

А дирижер… тот дирижировал ртом: округлял губы на крещендо, издавал беззвучный вопль на фортиссимо, растягивал их в мучительной гримасе блаженства на диминуэндо, захлопывал рот на резком коротком аккорде…

И при этом пружинисто приплясывал на подиуме, как царь Давид перед Господом, отпихивая локтями кого-то невидимого, кто так и норовил подобраться с изощренно злодейскими, захватническими намерениями…

Я парила над сценой и чуть не расплавилась от счастья – потому что внизу, на пюпитрах, двойными окошками в мою прошлую жизнь белели раскрытые листы оркестровых партий, полные грачиным граем нот…

Вот тогда она и явилась – в терциях мучительного пассажа, в образе птичьих переливов флейты – идея этой книги об окнах, об окнах вообще – тех, что прорублены для света и воздуха, но и для взгляда, бегущего вдаль; об окнах, сыгравших важную роль в чьих-то судьбах; и об окнах, которые нельзя не упомянуть просто так, для полного антуража истории…

Словом, пока звучала кода брукнеровской симфонии, я уже знала, что буду писать свою новую книгу, не экономя на внимании вечно занятого читателя, забыв о нем, о читателе, вообще, отпустив вожжи, расправив лицо и душу, неторопливо листая, и вспоминая, и вышибая разбухший штырек из рассохшейся рамы, распахивая давно забитые ставни…

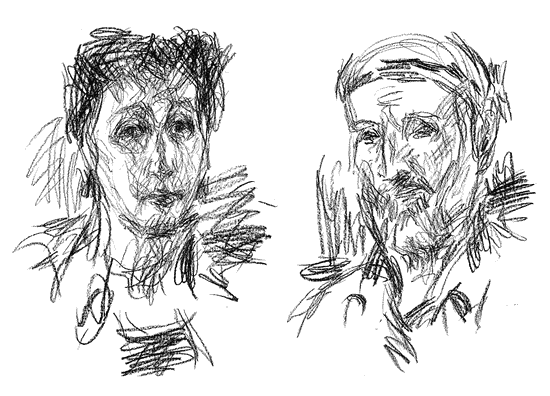

Чтоб в этой книге были и картины Бориса, их окна-ориентиры, окна-укрытия в высокой башне памяти: все эти затененные стекла, эти дребезги, блики-отражения в мозаике многослойных мазков. Наши лица прохожих людей в темном окне московского метро или питерского трамвая; и сквозь них – тусклые солнца ночных фонарей, торопливые прохожие, мокрое белье на веревках, блеск листьев после дождя.

Вертикальное окно вверху, журавлем взмывая к гребню крыши, отбрасывало на пол косой прямоугольник солнца. И в этом лучезарном окне, посреди белой комнаты, стоял мольберт.

Борис внес первую связку холстов, ослабил узел на веревке, и одна картина стала медленно выпадать углом. Я ее подхватила и поставила на мольберт.

Это был портрет нашей дочери, сидящей на широком подоконнике в чудесном доме в Галилее, где когда-то мы любили отдыхать.

И тут, в пустой комнате, в молочно-белом облаке верхнего света, он вновь со мной «заговорил» с мольберта. Я сказала:

– Ева на окне, под окном, среди окон.

Мой муж, распутывая узлы, оглянулся на портрет и сказал:

– Да у меня чуть не в каждой картине – окно…

И мы продолжали вносить в дом и втаскивать на второй этаж связки картин, привезенных из старой мастерской, – утомительное, но и радостное занятие, как всегда, когда затеваешь и воплощаешь что-то новое: новую комнату, новую картину или новую книгу.

И пока Борис развязывал и расставлял вдоль стен и на стеллажах работы, я смотрела на них новыми удивленными глазами: а ведь и правда – сколько их у него, этих картин, где в разных окнах сидят, стоят, выглядывают или проходят мимо разные люди. Да и сами картины были окнами, откуда глядели в мир множество персонажей, в том числе и сам художник, и мы, его домашние.

Длинная анфилада оконных отражений…

Я сказала, ни с того ни с сего:

– А у нас во дворе, в Ташкенте, первый телевизор появился у дяди Саркиса. Вечерами соседи набивались к нему на торжественные сеансы, усаживались кто куда, и все глядели в крошечный экран. Линза была толстой, изображение кошмарным… Но лица зрителей сияли уважительным восхищением: ведь это чудо – в ящике, прямо в комнате, непонятно откуда возникает «настоящее кино»… Дядя Саркис отхлебывал из пиалы чай и произносил: «А-акно в мир!» – с таким достоинством, будто лично изобрел телевидение. А нам, детям, позволялось смотреть с улицы. Мы взбирались на подоконник открытого окна, сидели друг у друга на коленях, на закорках… и с этого окна смотрели внутрь комнаты, в другое окно – подслеповатое окошко экрана. В этом что-то есть, а?

Часа полтора еще мы до изнеможения носили и расставляли картины, а я теперь уже намеренно выискивала в них все новые и новые окна. Постепенно меня охватывало знакомое волнение, еще неявное – то, что всегда предшествует идее…

Когда все было закончено, мы спустились вниз, заварили чаек и, как два грузчика на обеденном перерыве, некоторое время энергично молча жевали бутерброды, с удовлетворением поглядывая в сторону лестницы на второй этаж.

Вдруг Борис заметил:

– Между прочим, знаешь ли ты, что еще совсем недавно, в XVIII веке, жители Корнуолла промышляли таким вот способом: в особо сильный шторм выносили на берег большие фонари и расставляли рядами там, где громоздились самые страшные скалы.

– Зачем?

– Ну, как же… Несчастные моряки принимали свет фонарей за окна домов и в надежде найти гавань направляли корабли к этим обманкам…

– И разбивались на скалах?! – воскликнула я.

– Само собой. А когда шторм стихал, на берег выносило много полезных предметов. Вообще, в образе окна, – продолжал он задумчиво, – есть что-то трагическое. Вспомни, в литературе оно почти всегда связано с ожиданием, и часто – бесплодным. Ведь окно – это… нечто большее, чем привычное отверстие для света и воздуха или для бега нашего зрения вдаль… А в нашем ремесле окно – вообще большое подспорье. Мне, например, с моим вечным ощущением чужеватости и прохожести, образ окна в работе очень помогает. Делает меня… свободнее, что ли… Окно как примета укрытия, опознавательный знак. Не конкретное окно, а такая вот рама, из которой и в которую направлен взгляд. Хоть какой-то ориентир для человека, проходящего мимо…

Прошло несколько дней, и – видимо, чем-то меня задел, растревожил этот разговор, – я все продолжала думать о нем, а внутреннее волнение продолжало свою животворящую суету. Все катилось в нужном направлении… А может быть, думала я, мы все до известной степени – проходящие мимо?

И стала вспоминать свои окна. Множество своих окон, среди которых, чего уж греха таить, встречались и такие вот окна-обманки, и на их свет плыли иные корабли и – разбивались, и за это мне отомстится в положенное время или уже отомстилось…

В сущности, думала я, тема окон в искусстве не нова, но, как говорится, всегда в продаже. Окно – самая поэтичная метафора нашего стремления в мир, соблазн овладения этим миром и в то же время – возможность побега из него. Однако это и символ невозможности выхода вовне, последний свет, куда – с подушки – обращены глаза умирающего, не говоря уже о том, что для узника окно – недостижимый мираж свободы, невыносимая мука…

А наша память! Сколько в ней запретных судьбинных окон, к которым и на цыпочках боишься подобраться, не то что занавеску отдернуть да, не дай бог, увидеть сцену расставания тридцатилетней давности или того хуже – человека, лицо которого тщетно надеешься забыть… А у меня вообще: ни одной двери, только окна. И половина заколочена. Кто бы ни просил – не открою. Не хочу выпускать на свет божий то, что давно похоронено.

Зато остальные окна – всегда распахнуты. Я то влечу в них, то вылечу. И уж в этих окнах всё: мои мечты, мои страхи, моя семья, мои книги; все мои герои – уже рожденные и те, кому только предстоит родиться. Даже не знаю, где я провожу больше времени: размышляя за компьютером или мечтая в каком-то своем окошке…

* * *

Многие люди моей жизни связаны у меня с тем или иным окном. Знакомые иностранцы часто вспоминаются за окном кафе, куда я приходила к ним на встречу. Отец – у окна мастерской, всегда завешенного темной драпировкой, для дозирования яркого дневного света. Помню огромные бледные окна изостудии во дворце пионеров на Миусской, где впервые увидела Бориса и его многослойные многоцветные странные холсты. В тот вечер он показывал картины из серии «Иерусалимка», смешно рассказывая про свой дом во дворе старой Винницы – полуразваленный домишко, вросший в землю по самое окно, через которое можно было запросто шагнуть в комнату, не слишком высоко подняв ногу…С тех пор прошло сто лет, и многие наши общие окна перекочевали в картины: окна квартир, ресторанов, отелей; стрельчатые окошки французских и немецких замков; двойные, разделенные колонной красноватого мрамора, аркады флорентийских палаццо; синие – против сглаза – ставни окон на улочках древнего Цфата; мавританские полосатые арки над окнами средневековой Кордовы и узкие, истекающие струйкой света бойницы башни Хиральда в Севилье: поднимаешься в ней, и сквозь невероятную толщину стен видишь фрагменты белого города в черных проемах…

А еще – зарешеченные окна Армянского квартала в Иерусалиме; огромные и глубокие окна-сцены Амстердама и закрытые ставнями, таинственно непроницаемые окна-тайны Венеции.

Не говоря уже о распахнутых в нашу память окнах Москвы, Винницы, Ташкента…

Некоторые, с приметами местной жизни или одушевленные чьим-то лицом, фигурой, домашним животным, вспоминаются время от времени пронзительно ясно, с какой-то неуместной и необъяснимой грустью – как то окно в одном из домов Амстердама, где старуха в инвалидном кресле, перегнувшись через подоконник, крошила булку на тротуар, а внизу с восхитительным непринужденным достоинством разгуливала цапля.

Или то высокое окно кондитерской в Дельфте, где между двумя синими вазами, среди белых орхидей на подоконнике сидела кошка-альбинос, тишайшая, ласковая; приподнималась и деликатно трогала лапкой стекло, словно внимания просила: а вот что сейчас скажу. Ну, скажи, ангел мой, скажи…

Или – отраженные в воде окна плавучего ресторана на озере Орта: как они сверкали и текли под фонарями, вновь и вновь разбиваемые вдребезги мелкой волной…

А витражи – эти чудесные картины в стрельчатых окнах церквей и соборов, картины-сказки, картины-утешения, будто для человеческого глаза недостаточно божественного света сквозь прозрачное стекло! И – как антипод этому ликованию многоцветья – черные проемы не застекленных окон арабских деревень, годами отпугивающие тех, кто смотрит на них с дороги.

А окна, нарисованные на стенах, – окна-иллюзии, с горшочками герани, с женским профилем, выглядывающим из-за шторы, – имитация интерьера, плоская подделка жизни…

А прожорливо ненасытные окна поездов дальнего следования, окна-Гаргантюа, глотающие на страшной скорости неохватные пространства…

И наконец, одна из самых величественных и страшных картин, какие могут только присниться: гигантский, космических размеров кратер медного карьера в штате Юта! Мы стояли наверху, на специальной площадке для туристов, а внизу по неохватным багровым адовым кругам едва заметными муравьями, сползая все ниже и ниже, будто выгрызая окно в самой груди земли (вот-вот хлынет оттуда сокрушительным потоком небесная синь с той стороны планеты!) – ползли многотонные самосвалы за новой порцией медной руды…

…Так наполнялся ручей замысла этой книги; весной в Иудейской пустыне так набухает влагой почва, и за одну ночь – неизвестно, как и откуда, – земля выплескивает брызги алеющих маков.

В один из этих дней друзья пригласили меня на концерт в Иерусалиме, – последний концерт ежегодного филармонического абонемента. В программе – Брамс, Брукнер, Дебюсси.

– Вот только места дешевые, – смущенно сказал наш друг. – Знаете, на втором ярусе, те, что прямо над сценой…

Но это-то как раз и оказалось самым прекрасным: впервые в жизни я видела перед собой лицо дирижера, профили оркестрантов, пюпитры с раскрытыми нотами; буквально сидела в музыке по самую макушку…

Подо мной плавно покачивалась библейская волна вишневой арфы на полном плече роскошной арфистки. Один из контрабасистов, похожий на персонажа с гравюры Домье, склонялся к инструменту так предупредительно и даже угодливо, словно прислуживал ему за столом: чего изволите? Другой, щипая струну, мерно качал головой в такт движению руки – как мул, что поднимается по крутой тропинке в гору.

А дирижер… тот дирижировал ртом: округлял губы на крещендо, издавал беззвучный вопль на фортиссимо, растягивал их в мучительной гримасе блаженства на диминуэндо, захлопывал рот на резком коротком аккорде…

И при этом пружинисто приплясывал на подиуме, как царь Давид перед Господом, отпихивая локтями кого-то невидимого, кто так и норовил подобраться с изощренно злодейскими, захватническими намерениями…

Я парила над сценой и чуть не расплавилась от счастья – потому что внизу, на пюпитрах, двойными окошками в мою прошлую жизнь белели раскрытые листы оркестровых партий, полные грачиным граем нот…

Вот тогда она и явилась – в терциях мучительного пассажа, в образе птичьих переливов флейты – идея этой книги об окнах, об окнах вообще – тех, что прорублены для света и воздуха, но и для взгляда, бегущего вдаль; об окнах, сыгравших важную роль в чьих-то судьбах; и об окнах, которые нельзя не упомянуть просто так, для полного антуража истории…

Словом, пока звучала кода брукнеровской симфонии, я уже знала, что буду писать свою новую книгу, не экономя на внимании вечно занятого читателя, забыв о нем, о читателе, вообще, отпустив вожжи, расправив лицо и душу, неторопливо листая, и вспоминая, и вышибая разбухший штырек из рассохшейся рамы, распахивая давно забитые ставни…

Чтоб в этой книге были и картины Бориса, их окна-ориентиры, окна-укрытия в высокой башне памяти: все эти затененные стекла, эти дребезги, блики-отражения в мозаике многослойных мазков. Наши лица прохожих людей в темном окне московского метро или питерского трамвая; и сквозь них – тусклые солнца ночных фонарей, торопливые прохожие, мокрое белье на веревках, блеск листьев после дождя.

Птица над озером. 2008

Дорога домой

Лет в восемь или девять я сбежала из пионерского лагеря, первого и последнего в моей жизни. Подробностей не помню; кажется, он был обкомовским, этот лагерь, и находился в предгорьях Чимгана, километрах в двадцати от города, где-то в районе Газалкента.

Меня туда пристроила по блату мамина подруга, и, усаживая меня в автобус, мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат – это было основным доводом в пользу моего удаления из дома. Я же не понимала, кому и чем так помешала моя вольная беготня по окрестным улицам и дворам, чтобы запихивать меня в автобус с целой оравой горластых обормотов и так далеко увозить: растерянность кошки, выглядывающей из неплотно застегнутой сумки.

И недоумение: что мне этот сервелат? А скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение.

В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от хлорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу. Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный эпизод, оправдывающий мой дикий поступок… Нет. Ничуть не бывало! Человеку, для которого главное несчастье – место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы. Видимо, я просто не была создана для счастливого детства под звуки горна. Впрочем, я всегда игнорировала счастье.

Сбежала я на четвертый день, дождавшись отбоя. В темноте не удалось нащупать под кроватью сандалии, поэтому, бесшумно выбравшись через открытое окно на веранду, я отправилась восвояси босиком. Это было не страшно: кожа на ступнях за лето становилась задубело-нечувствительной.

Пролезши через дырку в заборе и по остановке автобуса вычислив направление на Ташкент, я побежала по еще теплой от дневного жара асфальтовой дороге, сначала бодро и возбужденно (мне все чудилась погоня, так что, заслышав стрекот далекой машины, я сбегала с дороги и пряталась в кустах, а если их поблизости не было, просто падала лицом и животом в высокую придорожную траву, сильно пахнущую шалфеем и полынью), потом шла все медленней, затем, под утро, уже устало плелась…

Я шла, чувствуя направление внутренним вектором, как та же кошка, завезенная черт знает в какую даль…

Чем глубже в топкую вязкую ночь погружалось окрестное предгорье, тем выше и прозрачнее становилось небо над головой. Великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд – игольчатый иней на гигантском стекле – пульсировала в невыразимой, несказанной вышине. Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд, бездне вверху… Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии: выстраивались фигуры – окружности, углы и трапеции, а прямо в центре неба образовался квадрат – окно, довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и сколько бы я ни шла, то убыстряя, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие и одушевленные, и что наверняка где-то там, в другой вселенной, тоже идет по дороге одинокая и упрямая девочка, и над ней тоже плывет призывное это окно… Я придумала себе, что там вот-вот что-то произойдет, мне что-то покажут в этом космическом окне, поэтому то и дело останавливалась, задирала голову и пристально следила за знаками, каждый раз обнаруживая удивительные события: новые вспышки завихрений, новые сообщества беспокойно мигающих звезд… Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той, другой девочке: а вдруг у них такая развитая цивилизация, что она меня видит в какой-нибудь космический телескоп?

Я шла всю ночь; на рассвете добрела до трамвайного круга на окраине города, дождалась первого пустого трамвая и бесплатно (кондукторша очень испугалась, увидев меня) доехала до дома.

Впоследствии никто из знакомых, и родители тоже, не верили, что я прошла весь этот путь ногами.

– Тебя подвезли? – допрашивали меня. – На машине? На повозке? На велосипеде? Ведь ты не могла проделать босиком весь этот путь, одна, да еще ночью…

Именно одной и ночью, молча возражала я, только одной и ночью можно было проделать этот долгий одинокий путь среди бушующих запахов предгорья, под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой…

Эта дорога домой под лохматым от звезд горным небом, запахи чабреца, лаванды и горчащий дым кизяка от кишлаков, дрожащий, страдающий крик осла на рассвете – все это, при желании возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мною до последнего часа.

Именно в ту ночь я стала взрослой – так мне кажется сейчас. Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужасным и невыразимо величественным небом я поняла несколько важных вещей.

Что человек одинок.

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту.

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры…

Отчетливо помню лицо отца, который открыл мне дверь часов в шесть утра. За ним с воплем выбежала мама в ночной рубашке: не ждали…

Почему-то меня не отлупили. Выяснять сейчас у мамы причины этого считаю бестактным, да она и сама вряд ли помнит. Но подозреваю, что отец мне втайне сочувствовал: он и сам господин не из компанейских. Мама же причитала, ужасалась, сокрушалась. Дело, конечно, не в сервелате, и не в «горном воздухе для здоровья», а просто – это ж уму непостижимо: да любому бы ребенку… да другой мечтал бы о таком счастье… и вообще, полюбуйтесь на это чудо – разве это нормальная девочка?

Я молча прошла в узкую, как пенал, «детскую», где спали мы с сестрой, и легла на свой диван с одним валиком в головах; другой я давно отбрыкнула удлинившимися за год ногами.

Мимо меня плыли темные поля с рассветными огоньками далеких окон, на пепельном небе замирали и гасли звезды, асфальт под босыми ногами давно остыл. Я шла и шла, и была главной осью вселенной, крошечным колышком, вокруг которого вращались бездонные, беспросветные, раз и навсегда неизменные миры…

Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой; я думаю – бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью человеческого пути. Что увидела я – ребенок – в том неохватном, том сверкающем окне вселенной, о чем догадалась навек?

Что человек одинок?

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту?

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры?

Иерусалим, июнь 2011

Меня туда пристроила по блату мамина подруга, и, усаживая меня в автобус, мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат – это было основным доводом в пользу моего удаления из дома. Я же не понимала, кому и чем так помешала моя вольная беготня по окрестным улицам и дворам, чтобы запихивать меня в автобус с целой оравой горластых обормотов и так далеко увозить: растерянность кошки, выглядывающей из неплотно застегнутой сумки.

И недоумение: что мне этот сервелат? А скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение.

В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от хлорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу. Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный эпизод, оправдывающий мой дикий поступок… Нет. Ничуть не бывало! Человеку, для которого главное несчастье – место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы. Видимо, я просто не была создана для счастливого детства под звуки горна. Впрочем, я всегда игнорировала счастье.

Сбежала я на четвертый день, дождавшись отбоя. В темноте не удалось нащупать под кроватью сандалии, поэтому, бесшумно выбравшись через открытое окно на веранду, я отправилась восвояси босиком. Это было не страшно: кожа на ступнях за лето становилась задубело-нечувствительной.

Пролезши через дырку в заборе и по остановке автобуса вычислив направление на Ташкент, я побежала по еще теплой от дневного жара асфальтовой дороге, сначала бодро и возбужденно (мне все чудилась погоня, так что, заслышав стрекот далекой машины, я сбегала с дороги и пряталась в кустах, а если их поблизости не было, просто падала лицом и животом в высокую придорожную траву, сильно пахнущую шалфеем и полынью), потом шла все медленней, затем, под утро, уже устало плелась…

Я шла, чувствуя направление внутренним вектором, как та же кошка, завезенная черт знает в какую даль…

Чем глубже в топкую вязкую ночь погружалось окрестное предгорье, тем выше и прозрачнее становилось небо над головой. Великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд – игольчатый иней на гигантском стекле – пульсировала в невыразимой, несказанной вышине. Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд, бездне вверху… Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии: выстраивались фигуры – окружности, углы и трапеции, а прямо в центре неба образовался квадрат – окно, довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и сколько бы я ни шла, то убыстряя, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие и одушевленные, и что наверняка где-то там, в другой вселенной, тоже идет по дороге одинокая и упрямая девочка, и над ней тоже плывет призывное это окно… Я придумала себе, что там вот-вот что-то произойдет, мне что-то покажут в этом космическом окне, поэтому то и дело останавливалась, задирала голову и пристально следила за знаками, каждый раз обнаруживая удивительные события: новые вспышки завихрений, новые сообщества беспокойно мигающих звезд… Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той, другой девочке: а вдруг у них такая развитая цивилизация, что она меня видит в какой-нибудь космический телескоп?

Зимнее море. 2009Раза два-три за всю ночь темная дорога вливалась в какие-то населенные пункты, скудно освещенные десятком глухих фонарей. Каплями густого меда вдали теплились окна кишлаков, тянуло горчайшим дымом горящего кизяка, и разной высоты голосами перебрехивались псы, отвечая на дрожащий крик осла…

Я шла всю ночь; на рассвете добрела до трамвайного круга на окраине города, дождалась первого пустого трамвая и бесплатно (кондукторша очень испугалась, увидев меня) доехала до дома.

Впоследствии никто из знакомых, и родители тоже, не верили, что я прошла весь этот путь ногами.

– Тебя подвезли? – допрашивали меня. – На машине? На повозке? На велосипеде? Ведь ты не могла проделать босиком весь этот путь, одна, да еще ночью…

Именно одной и ночью, молча возражала я, только одной и ночью можно было проделать этот долгий одинокий путь среди бушующих запахов предгорья, под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой…

Эта дорога домой под лохматым от звезд горным небом, запахи чабреца, лаванды и горчащий дым кизяка от кишлаков, дрожащий, страдающий крик осла на рассвете – все это, при желании возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мною до последнего часа.

Именно в ту ночь я стала взрослой – так мне кажется сейчас. Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужасным и невыразимо величественным небом я поняла несколько важных вещей.

Что человек одинок.

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту.

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры…

Отчетливо помню лицо отца, который открыл мне дверь часов в шесть утра. За ним с воплем выбежала мама в ночной рубашке: не ждали…

Почему-то меня не отлупили. Выяснять сейчас у мамы причины этого считаю бестактным, да она и сама вряд ли помнит. Но подозреваю, что отец мне втайне сочувствовал: он и сам господин не из компанейских. Мама же причитала, ужасалась, сокрушалась. Дело, конечно, не в сервелате, и не в «горном воздухе для здоровья», а просто – это ж уму непостижимо: да любому бы ребенку… да другой мечтал бы о таком счастье… и вообще, полюбуйтесь на это чудо – разве это нормальная девочка?

Я молча прошла в узкую, как пенал, «детскую», где спали мы с сестрой, и легла на свой диван с одним валиком в головах; другой я давно отбрыкнула удлинившимися за год ногами.

Мимо меня плыли темные поля с рассветными огоньками далеких окон, на пепельном небе замирали и гасли звезды, асфальт под босыми ногами давно остыл. Я шла и шла, и была главной осью вселенной, крошечным колышком, вокруг которого вращались бездонные, беспросветные, раз и навсегда неизменные миры…

Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой; я думаю – бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью человеческого пути. Что увидела я – ребенок – в том неохватном, том сверкающем окне вселенной, о чем догадалась навек?

Что человек одинок?

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту?

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры?

Иерусалим, июнь 2011

Ангел в окне. 2010

Бабка

Она звала меня «мамэлэ» и…

Вновь и вновь ворошу память: что бы еще дополнило благостный образ еврейской бабушки? Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моем роду днем с огнем не сыскать; в бабке – тем более.

Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у нее не то что умиленное или смиренное, скорее… постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придуривалась.

Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка… Фотограф местечка Золотоноша питал возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.

Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пять в легких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть уперт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично.

Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета картонке – ее нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, когда я прогуливалась по музею князей Чарторыжских в Кракове.

Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с нее портрэт». (О, эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)

Так вот, некий молодой художник был якобы в нее, в мою бабку Рахиль, влюблен смертельно. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствии деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет…

Из пяти сестер Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых…

Нет, надо бы не так.

Не удается мне отринуть вечную иронию к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зеленые, смешливые – бабка всегда привлекала к себе внимание. «На нее оборачивались, – вспоминает мама. – Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сворачивало в ее сторону, как флюгера под ветром».

В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где – в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времен бабкиной молодости все купальщики, известно, выглядят уморительно. Я представляла свою бабку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке – и дико хохотала.

Словом, бабка была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украиньски песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моем детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая бабка, в украинском кокошнике с лентами, упоенно закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей желтенькой канарейки, – спивает, впивает, пьет нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка мисячна, зоряна, ясная… Выдно, хочь голкы збырай…»

Ну, и так далее.

И все же не песня была ее коронным номером. Когда наполовину опустошались бутыли и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пламенели разгоряченные уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды, кто-нибудь из гостей обязательно просил:

– Рухэлэ… представь!

В ответ она сооружала изумленно оторопелое лицо.

– Представь, представь! – неслось со всех концов стола. – Хватит придуриваться!

Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней взывали, а к кому-то за ее спиной.

– Представь!!! – вопили гости.

– Та я шо ж… – начинала мямлить она. – Шо ж… разве ж я…

Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, чье имя выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабка образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И скороговоркой на «суржике» представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от мени комплименту на ваши яйца!» Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; аптекарша Голда Рафаиловна Ганц, которая в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны перетаскивает свою откляченную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков – мол, те дали ей неправильную телеграмму.

И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей…

Вновь и вновь ворошу память: что бы еще дополнило благостный образ еврейской бабушки? Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моем роду днем с огнем не сыскать; в бабке – тем более.

Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у нее не то что умиленное или смиренное, скорее… постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придуривалась.

Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка… Фотограф местечка Золотоноша питал возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.

Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пять в легких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть уперт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично.

Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета картонке – ее нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, когда я прогуливалась по музею князей Чарторыжских в Кракове.

Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с нее портрэт». (О, эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)

Так вот, некий молодой художник был якобы в нее, в мою бабку Рахиль, влюблен смертельно. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствии деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет…

Из пяти сестер Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых…

Нет, надо бы не так.

Не удается мне отринуть вечную иронию к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зеленые, смешливые – бабка всегда привлекала к себе внимание. «На нее оборачивались, – вспоминает мама. – Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сворачивало в ее сторону, как флюгера под ветром».

В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где – в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времен бабкиной молодости все купальщики, известно, выглядят уморительно. Я представляла свою бабку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке – и дико хохотала.

Словом, бабка была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украиньски песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моем детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая бабка, в украинском кокошнике с лентами, упоенно закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей желтенькой канарейки, – спивает, впивает, пьет нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка мисячна, зоряна, ясная… Выдно, хочь голкы збырай…»

Ну, и так далее.

И все же не песня была ее коронным номером. Когда наполовину опустошались бутыли и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пламенели разгоряченные уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды, кто-нибудь из гостей обязательно просил:

– Рухэлэ… представь!

В ответ она сооружала изумленно оторопелое лицо.

– Представь, представь! – неслось со всех концов стола. – Хватит придуриваться!

Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней взывали, а к кому-то за ее спиной.

– Представь!!! – вопили гости.

– Та я шо ж… – начинала мямлить она. – Шо ж… разве ж я…

Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, чье имя выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабка образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И скороговоркой на «суржике» представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от мени комплименту на ваши яйца!» Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; аптекарша Голда Рафаиловна Ганц, которая в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны перетаскивает свою откляченную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков – мол, те дали ей неправильную телеграмму.

И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей…