Страница:

– Нет, тот самый! – упрямо повторила Светлана. – Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.

– Гей, гей! – печальным басом пропел я. – Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

– У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зелёные острова, то позабыла всё на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:

– Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жёрдочкам, прыгали с кочки на кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалёку за кустами ворочалось и мычало стадо, щёлкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упрёком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!»

– Стой здесь и не сходи с места! – приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетённая жирными болотными цветами зелёная жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

– Стой, где поставили! – резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза её замигали, и губы дёрнулись.

– Что же ты кричишь? – дрогнувшим голосом тихо спросила она. – Я босая, а там лягушки – и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

– На, возьми палку, – крикнул я, – и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберёмся.

Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант!

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз – и по пояс в воду. Два – и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот ещё одна лужа. А вот он и сухой берег.

И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

– Эге-гей! Светлана! – закричал я. – Ты стоишь?

– Эге-гей! – тихо донёсся из чащи жалобный тоненький голос. – Я сто-о-ю!

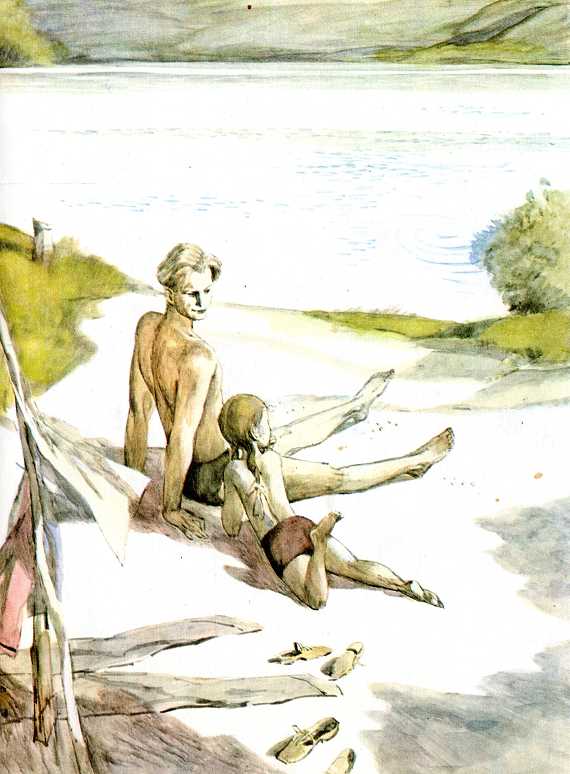

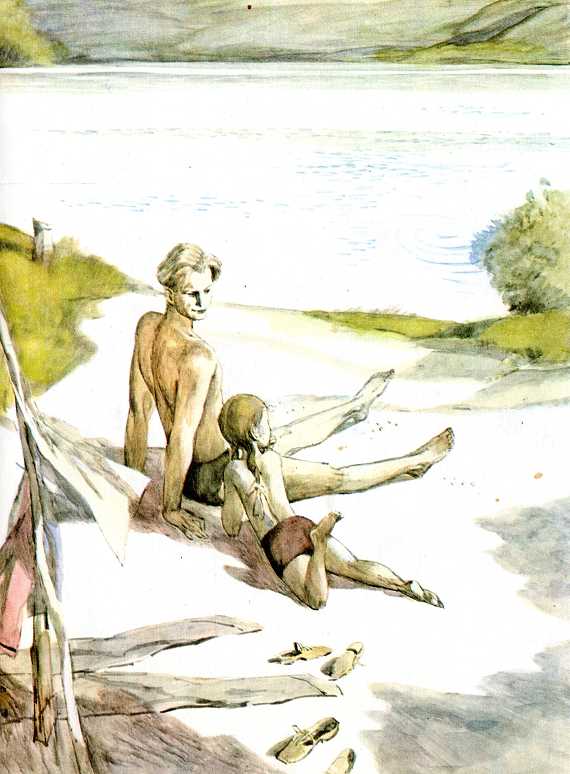

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и, пока она сохла на раскалённом песке, мы купались.

И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.

И чёрный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку.

И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошёл сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул – тут ему, раку, и смерть пришла.

…Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь – ёж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студёный ручей.

Фыркнул ёж и поплыл на другой берег. «Вот, – думает, – безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы наконец к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далёкое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живёт дочь сторожа Валентина и её сын Фёдор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы – подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и её отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щётку, а в другой – мокрую тряпку.

– Фёдор! – строго кричала она. – Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?

– Во-на! – раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Фёдор показал на лужу, где плавала гружённая щепками и травой кастрюля.

– А куда, бесстыдник, решето спрятал?

– Во-на! – всё так же важно ответил Фёдор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.

– Вот погоди, атаман!.. Придёшь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу, – пригрозила Валентина и, увидав нас, одёрнула подоткнутую юбку.

– Здравствуйте! – сказал я. – Вам отец шлёт поклон.

– Спасибо! – отозвалась Валентина. – Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Фёдор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

– Я малину ем, – серьёзно сообщил нам Фёдор. – Два куста объел. И ещё буду.

– Ешь на здоровье, – пожелал я. – Только смотри, друг, не лопни.

Фёдор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошёл к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползёт по рукаву её розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолёт, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора жёлтый петух, с криком промелькнула поперёк неба испуганная галка – и всё стихло.

– Это тот самый лётчик пролетел, – с досадой сказала Светлана, – это тот, который приходил к нам вчера.

– Почему же тот? – приподнимая голову, спросил я. – Может быть, это совсем другой.

– Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»…

– Папка, – усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, – расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как всё было, когда меня ещё не было.

– Как было? Да всё так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и ещё ночь…

– И ещё тысячу дней! – нетерпеливо перебила Светлана. – Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься…

– Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!..

Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уж не было, и осталась наша Маруся совсем одна…

– Что-то её жалко становится, – подвигаясь поближе, вставила Светлана.

– Ну, рассказывай дальше.

– Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про своё горе…

– Что-то уже совсем жалко, – нетерпеливо перебила Светлана. – Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

– Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь…

– С волками?

– Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что не ждёт никогда Красная Армия, чтобы её просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемёт – на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу – за бугор. «Ага! – думаю. – Стой: белый разведчик. Дальше не уйдёшь никуда».

Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу – что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошёл и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.

А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днём в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».

Вот и день прошёл. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А я говорю:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи, – ответила Маруся. – Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.

– Папка, – взволнованно спросила тогда Светлана. – Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придём.

– Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя ещё любит, а меня уже нет.

– Ой, вре-ешь! – покачала головой Светлана. – Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

– Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.

– Ой, нет! – убеждённо возразила Светлана. – Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как…

Тут Светлана вздёрнула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.

– А когда любят, смотрят не так.

Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

– Разбойница! – подхватывая Светлану, крикнул я. – А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

– Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы её простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошёл к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

– Сейчас муж на станцию поедет, – сказала Валентина. – Он вас довезёт до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущённую Светлану.

– Папа, – таинственным шёпотом сообщила она, – этот сын Фёдор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Фёдор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

– Фёдор! – позвал я. – Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Фёдор решительно удаляется прочь.

– Фёдор! – повторил я. – Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжёлое сопение.

– Я стою, – раздался наконец сердитый голос, – тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Фёдора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал всё в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.

– Ишь какой важный, – неодобрительно заметила Светлана, – снял штаны и ходит как барин!

К дому подкатила запряжённая парой телега. На крыльцо вышла Валентина:

– Собирайтесь, кони хорошие – домчат быстро.

Опять показался Фёдор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котёнка. Должно быть, котёнок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом.

– На! – сказал Фёдор и сунул котёнка Светлане.

– Насовсем? – обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

– Берите, берите, если надо, – предложила Валентина. – У нас этого добра много. Фёдор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно всё видела.

– Сейчас пойду ещё дальше спрячу, – успокоил её Фёдор и ушёл вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

– Весь в деда, – улыбнулась Валентина. – Этакий здоровила. А всего только четыре года.

Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но весёлые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.

Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжёлый-тяжёлый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колёса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далёкая!

И, крепко прижимая пушистого котёнка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и ещё кто-то играли в чижа.

– Ты не жульничай! – кричал Берте возмущённый Санька. – То на меня говорили, а то сами нашагивают.

– Кто-то там опять нашагивает, – объяснила Светлана, – должно быть, сейчас снова поругаются. – И, вздохнув, она добавила: – Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца ещё не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с весёлым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

– Это мамка сама на крышу лазила! – взвизгнула Светлана и рванула меня вперёд.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нём, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

– Смейся, смейся! – разрешила ей подбежавшая Светлана. – Мы тебя всё равно уже простили.

Подошёл и я, посмотрел Марусе в лицо.

Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет, – твёрдо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. – Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

…А потом был вечер. И луна и звёзды.

Долго втроём сидели мы в саду, под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала её спать.

– Ну что?! – забирая с собой сонного котёнка, спросила меня хитрая Светланка. – А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далёкий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный лётчик.

– А жизнь, товарищи… была совсем хорошая!

– Гей, гей! – печальным басом пропел я. – Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

– У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидала песчаный берег, зелёные острова, то позабыла всё на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:

– Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жёрдочкам, прыгали с кочки на кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалёку за кустами ворочалось и мычало стадо, щёлкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упрёком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!»

– Стой здесь и не сходи с места! – приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетённая жирными болотными цветами зелёная жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

– Стой, где поставили! – резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза её замигали, и губы дёрнулись.

– Что же ты кричишь? – дрогнувшим голосом тихо спросила она. – Я босая, а там лягушки – и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

– На, возьми палку, – крикнул я, – и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберёмся.

Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант!

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз – и по пояс в воду. Два – и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот ещё одна лужа. А вот он и сухой берег.

И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

– Эге-гей! Светлана! – закричал я. – Ты стоишь?

– Эге-гей! – тихо донёсся из чащи жалобный тоненький голос. – Я сто-о-ю!

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и, пока она сохла на раскалённом песке, мы купались.

И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.

И чёрный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку.

И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусиного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошёл сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул – тут ему, раку, и смерть пришла.

…Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь – ёж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студёный ручей.

Фыркнул ёж и поплыл на другой берег. «Вот, – думает, – безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы наконец к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далёкое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живёт дочь сторожа Валентина и её сын Фёдор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы – подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и её отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щётку, а в другой – мокрую тряпку.

– Фёдор! – строго кричала она. – Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?

– Во-на! – раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Фёдор показал на лужу, где плавала гружённая щепками и травой кастрюля.

– А куда, бесстыдник, решето спрятал?

– Во-на! – всё так же важно ответил Фёдор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.

– Вот погоди, атаман!.. Придёшь домой, я тебя мокрой тряпкой приглажу, – пригрозила Валентина и, увидав нас, одёрнула подоткнутую юбку.

– Здравствуйте! – сказал я. – Вам отец шлёт поклон.

– Спасибо! – отозвалась Валентина. – Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Фёдор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

– Я малину ем, – серьёзно сообщил нам Фёдор. – Два куста объел. И ещё буду.

– Ешь на здоровье, – пожелал я. – Только смотри, друг, не лопни.

Фёдор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошёл к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползёт по рукаву её розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолёт, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора жёлтый петух, с криком промелькнула поперёк неба испуганная галка – и всё стихло.

– Это тот самый лётчик пролетел, – с досадой сказала Светлана, – это тот, который приходил к нам вчера.

– Почему же тот? – приподнимая голову, спросил я. – Может быть, это совсем другой.

– Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и насовсем. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»…

– Папка, – усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, – расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как всё было, когда меня ещё не было.

– Как было? Да всё так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и ещё ночь…

– И ещё тысячу дней! – нетерпеливо перебила Светлана. – Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься…

– Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!..

Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уж не было, и осталась наша Маруся совсем одна…

– Что-то её жалко становится, – подвигаясь поближе, вставила Светлана.

– Ну, рассказывай дальше.

– Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про своё горе…

– Что-то уже совсем жалко, – нетерпеливо перебила Светлана. – Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

– Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь…

– С волками?

– Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что не ждёт никогда Красная Армия, чтобы её просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемёт – на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу – за бугор. «Ага! – думаю. – Стой: белый разведчик. Дальше не уйдёшь никуда».

Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу – что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошёл и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.

А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днём в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».

Вот и день прошёл. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А я говорю:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи, – ответила Маруся. – Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.

– Папка, – взволнованно спросила тогда Светлана. – Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придём.

– Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя ещё любит, а меня уже нет.

– Ой, вре-ешь! – покачала головой Светлана. – Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

– Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.

– Ой, нет! – убеждённо возразила Светлана. – Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как…

Тут Светлана вздёрнула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.

– А когда любят, смотрят не так.

Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

– Разбойница! – подхватывая Светлану, крикнул я. – А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

– Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнатые смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы её простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошёл к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

– Сейчас муж на станцию поедет, – сказала Валентина. – Он вас довезёт до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущённую Светлану.

– Папа, – таинственным шёпотом сообщила она, – этот сын Фёдор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Фёдор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

– Фёдор! – позвал я. – Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Фёдор решительно удаляется прочь.

– Фёдор! – повторил я. – Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжёлое сопение.

– Я стою, – раздался наконец сердитый голос, – тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Фёдора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал всё в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.

– Ишь какой важный, – неодобрительно заметила Светлана, – снял штаны и ходит как барин!

К дому подкатила запряжённая парой телега. На крыльцо вышла Валентина:

– Собирайтесь, кони хорошие – домчат быстро.

Опять показался Фёдор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котёнка. Должно быть, котёнок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом.

– На! – сказал Фёдор и сунул котёнка Светлане.

– Насовсем? – обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

– Берите, берите, если надо, – предложила Валентина. – У нас этого добра много. Фёдор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно всё видела.

– Сейчас пойду ещё дальше спрячу, – успокоил её Фёдор и ушёл вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

– Весь в деда, – улыбнулась Валентина. – Этакий здоровила. А всего только четыре года.

Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но весёлые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.

Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжёлый-тяжёлый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колёса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далёкая!

И, крепко прижимая пушистого котёнка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.

Чики-чики!

Ходят мыши.

Ходят с хвостами,

Очень злые.

Лезут всюду.

Лезут на полку.

Трах-тарарах!

И летит чашка.

А кто виноват?

Ну, никто не виноват.

Только мыши

Из чёрных дыр.

– Здравствуйте, мыши!

Мы вернулись.

И что же такое

С собой несём?..

Оно мяукает,

Оно прыгает

И пьёт из блюдечка молоко.

Теперь убирайтесь

В чёрные дыры,

Или оно вас разорвёт

На куски,

На десять кусков,

На двадцать кусков,

На сто миллионов

Лохматых кусков.

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и ещё кто-то играли в чижа.

– Ты не жульничай! – кричал Берте возмущённый Санька. – То на меня говорили, а то сами нашагивают.

– Кто-то там опять нашагивает, – объяснила Светлана, – должно быть, сейчас снова поругаются. – И, вздохнув, она добавила: – Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца ещё не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с весёлым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

– Это мамка сама на крышу лазила! – взвизгнула Светлана и рванула меня вперёд.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нём, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

– Смейся, смейся! – разрешила ей подбежавшая Светлана. – Мы тебя всё равно уже простили.

Подошёл и я, посмотрел Марусе в лицо.

Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет, – твёрдо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. – Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

…А потом был вечер. И луна и звёзды.

Долго втроём сидели мы в саду, под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала её спать.

– Ну что?! – забирая с собой сонного котёнка, спросила меня хитрая Светланка. – А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далёкий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный лётчик.

– А жизнь, товарищи… была совсем хорошая!

Примечания

Впервые рассказ «Голубая чашка» опубликован в январском номере журнала «Пионер» за 1936 год В том же году рассказ вышел отдельной книжкой в Детиздате.

Можно считать, что в определённой мере рассказ автобиографичен. «Мне тогда было тридцать два года…» – так начинается «Голубая чашка». Летом 1935 года, когда в селе под Арзамасом Аркадий Гайдар написал эти слова, и осенью в Малеевке, под Москвой, когда писатель заканчивал рассказ, ему действительно шёл тридцать второй год. На фронтовых дорогах гражданской войны встречалась ему Маруся – Мария Плаксина. В первом варианте «Голубой чашки» была не дочь Светлана, а сын – Димка…

Но суть, конечно, не в этом. Рассказ «Голубая чашка» автобиографичен в ином, более высоком смысле слова. В этом рассказе Аркадий Гайдар широко распахивает перед читателем свой внутренний мир. Здесь отчётливее, чем в других произведениях писателя, мы видим самого Аркадия Гайдара, каким он был в свои тридцать два года. Его голос звучит свободно, раскованно, он полон человеческого тепла и доброты, мягкий юмор позволяет убедительно и ненавязчиво высказать важные мысли.

Писатель шагает со Светланой по этому гайдаровскому миру – миру добрых, смелых, честных людей, взрослых и маленьких, которые живут в прекрасной стране, крепко дружат и вместе строят новую жизнь. Поначалу писатель собирался рассказ так и назвать – «Хорошая жизнь».

Однако для Аркадия Гайдара хорошая жизнь вовсе не означает жизнь бездумную или безмятежную. В рассказ, полный тепла, солнца, напоённый запахами летнего поля, врываются отголоски больших, грозных событий. Так бывает, когда в ясный день где-то вдали за горизонтом заворчит гроза. Фашисты захватили власть в Германии. Оттуда в Советский Союз приехала со своим отцом-антифашистом девочка Берта. Вышли в поле на боевые учения части Красной Армии. Быть может, им скоро предстоит отражать нападение врага…

В глубине рассказа есть и ещё один очень важный слой. Над дружной семьёй вдруг нависла тучка, грозя эту семью разрушить. В самом ли деле она нависла, или это лишь показалось, почудилось?

Очень тонко, с большим тактом вводит писатель в рассказ эту тему. Она лишь намечена, обозначена несколькими штрихами, но тревога поселяется в сердце читателя. И потому снова, разом так светлеет мир, когда маленькая Светлана, чутко поняв невысказанные сомнения отца, помогает отогнать тучку, помогает понять, что «И Маруся ничего не разбивала тоже».

Появление «Голубой чашки» вызвало дискуссию. «Одни считают эту книгу отрадным явлением в детской литературе. Другие находят её „непригодной“ для детей, „недопустимой“ и даже „возмутительной“, – отмечала А. Жаворонкова (журнал „Детская литература“ No 5, 1937 год).

Критик А. Дерман, подводя итог дискуссии по «Голубой чашке», писал: «…Тот факт, что ребята жадно слушают и читают книгу Гайдара, является всё-таки решающим. Мне кажется, что из фактов подобного рода и надлежит выводить теории о пригодности той или иной сюжетности, той или иной композиции для детского читателя. Не по хорошим теориям создаются хорошие художественные книги, а напротив – на внимательном анализе последних строятся хорошие теории» («Детская литература» No 19–20, 1937) Правильность такой оценки подтвердило и время. Теперь, спустя полвека после того, как рассказ был написан, «Голубая чашка», по единодушному мнению писателей и критиков, остаётся одним из лучших детских рассказов в советской литературе.

В «Голубой чашке» Аркадий Гайдар снова и, может быть, особенно убедительно показал, что нет вопросов, о которых нельзя вести честный разговор с маленькими читателями. Всё дело в том, как такой разговор вести.

Можно считать, что в определённой мере рассказ автобиографичен. «Мне тогда было тридцать два года…» – так начинается «Голубая чашка». Летом 1935 года, когда в селе под Арзамасом Аркадий Гайдар написал эти слова, и осенью в Малеевке, под Москвой, когда писатель заканчивал рассказ, ему действительно шёл тридцать второй год. На фронтовых дорогах гражданской войны встречалась ему Маруся – Мария Плаксина. В первом варианте «Голубой чашки» была не дочь Светлана, а сын – Димка…

Но суть, конечно, не в этом. Рассказ «Голубая чашка» автобиографичен в ином, более высоком смысле слова. В этом рассказе Аркадий Гайдар широко распахивает перед читателем свой внутренний мир. Здесь отчётливее, чем в других произведениях писателя, мы видим самого Аркадия Гайдара, каким он был в свои тридцать два года. Его голос звучит свободно, раскованно, он полон человеческого тепла и доброты, мягкий юмор позволяет убедительно и ненавязчиво высказать важные мысли.

Писатель шагает со Светланой по этому гайдаровскому миру – миру добрых, смелых, честных людей, взрослых и маленьких, которые живут в прекрасной стране, крепко дружат и вместе строят новую жизнь. Поначалу писатель собирался рассказ так и назвать – «Хорошая жизнь».

Однако для Аркадия Гайдара хорошая жизнь вовсе не означает жизнь бездумную или безмятежную. В рассказ, полный тепла, солнца, напоённый запахами летнего поля, врываются отголоски больших, грозных событий. Так бывает, когда в ясный день где-то вдали за горизонтом заворчит гроза. Фашисты захватили власть в Германии. Оттуда в Советский Союз приехала со своим отцом-антифашистом девочка Берта. Вышли в поле на боевые учения части Красной Армии. Быть может, им скоро предстоит отражать нападение врага…

В глубине рассказа есть и ещё один очень важный слой. Над дружной семьёй вдруг нависла тучка, грозя эту семью разрушить. В самом ли деле она нависла, или это лишь показалось, почудилось?

Очень тонко, с большим тактом вводит писатель в рассказ эту тему. Она лишь намечена, обозначена несколькими штрихами, но тревога поселяется в сердце читателя. И потому снова, разом так светлеет мир, когда маленькая Светлана, чутко поняв невысказанные сомнения отца, помогает отогнать тучку, помогает понять, что «И Маруся ничего не разбивала тоже».

Появление «Голубой чашки» вызвало дискуссию. «Одни считают эту книгу отрадным явлением в детской литературе. Другие находят её „непригодной“ для детей, „недопустимой“ и даже „возмутительной“, – отмечала А. Жаворонкова (журнал „Детская литература“ No 5, 1937 год).

Критик А. Дерман, подводя итог дискуссии по «Голубой чашке», писал: «…Тот факт, что ребята жадно слушают и читают книгу Гайдара, является всё-таки решающим. Мне кажется, что из фактов подобного рода и надлежит выводить теории о пригодности той или иной сюжетности, той или иной композиции для детского читателя. Не по хорошим теориям создаются хорошие художественные книги, а напротив – на внимательном анализе последних строятся хорошие теории» («Детская литература» No 19–20, 1937) Правильность такой оценки подтвердило и время. Теперь, спустя полвека после того, как рассказ был написан, «Голубая чашка», по единодушному мнению писателей и критиков, остаётся одним из лучших детских рассказов в советской литературе.

В «Голубой чашке» Аркадий Гайдар снова и, может быть, особенно убедительно показал, что нет вопросов, о которых нельзя вести честный разговор с маленькими читателями. Всё дело в том, как такой разговор вести.