Страница:

В этот день мы застали следующую картину: милая полицейская барышня (дорожная служба) беседовала у обочины с дамой лет сорока и молодым человеком лет двадцати, а по соседству скучали два скутера. Accidente, подумала я, но исключительно по английской инерции, переводя на итальянский знакомое со школы road incident. Маленькое дорожное происшествие. Сейчас обоим выпишут штраф, и милая барышня в синей форме и белой каске – тоже, кстати, на английский манер – пойдет махать палочкой, а эти двое разъедутся на своих скутерах. Но не тут-то было. Прибыл второй инспектор дорожного движения, через пять минут подъехал третий, и каждый раз участники ДТП повторяли свой рассказ, и каждый раз все более эмоционально. Прибыл четвертый и стал с важным видом выслушивать всех пятерых, то есть двух участников и трех постовых, двое из которых, очевидно, ничего не видели и видеть не могли, но, несомненно, имели свое мнение. Видимо, мнение это склонялось в пользу синьоры, потому что мальчишка совсем уж разгорячился и я, признаюсь, обрадовалась, что услышу, в чем там суть, – до этого все было похоже на немое кино. Но не тут-то было. Все, что орал, выпучив глаза и порываясь куда-то бежать, мальчишка, сводилось к ругательным междометиям стронцо, каццо, к тому, что после сорока надо ложиться и умирать, а не на скутерах ездить, и к тому, что Ева была путана. Хорошо одетая дама, которая вовсе и не собиралась ложиться и умирать, а, очевидно, собиралась и дальше ездить на скутере (такие распущенные особы, как Ева, не могли иметь к ней никакого отношения), пихала его в грудь или тянула его за свитер – в зависимости от направления, в котором он рвался. Зрителей собралось уже человек десять-пятнадцать, и натурально у них тоже было свое мнение по поводу происшествия. И, взяв ближайшего полицейского за пуговицу, это мнение непременно следовало изложить – непринужденно, но веско.

На всей Нунциате оcталось всего два человека, равнодушных к происшествию, – Петя и нищий. Петя катался, нищий за ним следил и поучал – их общение всегда сводится к тому, что нищий комментирует Петины действия на генуэзском (как я уже говорила, ничего общего с итальянским), а Петя катается, не обращая на поучения никакого внимания. По-моему, это вообще основная модель общения детей со взрослыми: взрослые поучают, а дети знай себе катаются и даже саночки не возят.

Петька устал, нищий вернулся на свою лавочку. (Наверху лестницы, под портиком, стоят две мраморные скамьи с львиными лапами, и когда нищий, завернувшись в какую-то попону, возлежит на этом мраморном шедевре, кажется, что он там с римских времен лежит. По крайней мере, поза и невозмутимость достойны настоящего патриция.)

А Петя спустился вниз и спросил: «Мама, а что случилось? – И, без паузы, полицейского: – Ma che cosa è successo?»

Полицейский посмотрел на нас внимательно и с достоинством ответил: «Ничего особенного. Вам, синьора, и тебе, bello, не о чем беспокоиться».

Так мы и ушли домой несолоно хлебавши.

То есть на самом деле получилась история о том, как важно иметь свое мнение.

Дождь

Как непросто страдать в компании человеколюбивых итальянцев

Сандро недавно вспоминал, как в июне я самозабвенно и сладострастно страдала. Как страдала – помню. По какому поводу страдала – не помню. Легко помнить, из-за чего страдал, когда тебя обидели-оскорбили-унизили, но мой любимый никаких поводов к огорчениям мне не дает. Что уж говорить о страданиях! А куда без страданий русской душе? Вот. Пришлось что-то изобретать. По-моему, я переживала, что тяжело мне будет на чужбине – или что-то вроде того. Свадьба была уже неотвратима. Как это я решилась, я не понимала. Поводов к сожалению не было никаких, кроме того, что я в очередной раз прикатилась к новой ситуации совершенно отдельно от моей воли и здравых размышлений. Я обычно только рассуждаю здраво, а размышления – это как-то неподконтрольно: сегодня – в полном здравии, завтра – в уме Мэри-Энн, которая, как известно, страшная дура… Ну вот видите? Какая уж тут здравость, ежели я не знаю, куда меня занесет через две фразы?

Вернемся к самому интересному: я страдала. Почему, не помню. Но помню, что грозила доброму Боженьке кулаком и, захлебываясь слезами, вопрошала: ну почему у меня всегда так? Ну почему? Самый, кстати, популярный вопрос при страданиях. Потом поехала на море. Шел дождь и очень своим присутствием мои страдания облагораживал. Делал их осмысленными. Но страдания – вещь страшно утомительная, и в конце концов, выкупавшись под дождем, я задремала под выступом скалы, завернувшись в огромное полотенце. Было тепло: море, небо, скалы, палаццо, деревья какие-то диковинные вечно в цветах – все укутано теплой серой пеленой дождя, почти невесомого. Здесь-то я и решила спокойно заснуть, чтобы вечером были силы объяснить любимому по пунктам, чегой-то я так несчастна. И в горе и в радости, говоришь? Получи, фашист, гранату! Ах, ты не фашист, а коммунист? И папа у тебя в Сопротивлении воевал? Так я ж тебе не о фашистах, а о душе! То есть все хорошо складывалось. Правильно.

Но не тут-то было. Те отчаянные смельчаки и оригиналы, которые отваживались прийти на море, несмотря на дождь, считали своим долгом подойти ко мне и спросить:

– Синьорина, все порядке? (Да-да, спасибо.)

– Синьорина, вы спите? (Да, сплю.)

– Синьорина, вы просто заснули или плохо себя чувствуете? (Я сплю, СПАСИБО!)

– Синьорина, у вас все хорошо? (Я сплю!) Ах, спите!

– Синьорина, tutto bene? (Tutto bene. ВСЕ ХОРОШО! Я ПРОСТО СПЛЮ!)

Я лесник!!! Лежу здесь и сплю!!!!!! Повторив столько раз, что все у меня в порядке, я безнадежно испортила все свое страдальческое настроение! Ушло! Пропало! Бросило меня одну-одинешеньку на растерзание человеколюбивым итальянцам!

Вокруг меня были горы и море, моросящий теплый дождь, сиреневые цветы, желтые дома с зелеными ставнями, оранжевая мостовая, синий поезд: пять минут – и ты дома, на пьяцца Принчипе, еще сто метров по виа Бальби, зеленщик машет рукой из своей лавки: синьорина, свежая рукола, я вам оставил, как вы просили; чашка кофе в баре, в баре всегда вкуснее: как прошел день, синьорина? – чао, спасибо, хорошего вам вечера; сосед придерживает калитку: прего, синьора! (уж он-то знает, что, несмотря на отчаянно юный возраст – скоро тридцать, я мама и, следовательно, синьора, а никакая не синьорина) – и… «Чао, аморе! Как хорошо, что ты уже дома!»

Вернемся к самому интересному: я страдала. Почему, не помню. Но помню, что грозила доброму Боженьке кулаком и, захлебываясь слезами, вопрошала: ну почему у меня всегда так? Ну почему? Самый, кстати, популярный вопрос при страданиях. Потом поехала на море. Шел дождь и очень своим присутствием мои страдания облагораживал. Делал их осмысленными. Но страдания – вещь страшно утомительная, и в конце концов, выкупавшись под дождем, я задремала под выступом скалы, завернувшись в огромное полотенце. Было тепло: море, небо, скалы, палаццо, деревья какие-то диковинные вечно в цветах – все укутано теплой серой пеленой дождя, почти невесомого. Здесь-то я и решила спокойно заснуть, чтобы вечером были силы объяснить любимому по пунктам, чегой-то я так несчастна. И в горе и в радости, говоришь? Получи, фашист, гранату! Ах, ты не фашист, а коммунист? И папа у тебя в Сопротивлении воевал? Так я ж тебе не о фашистах, а о душе! То есть все хорошо складывалось. Правильно.

Но не тут-то было. Те отчаянные смельчаки и оригиналы, которые отваживались прийти на море, несмотря на дождь, считали своим долгом подойти ко мне и спросить:

– Синьорина, все порядке? (Да-да, спасибо.)

– Синьорина, вы спите? (Да, сплю.)

– Синьорина, вы просто заснули или плохо себя чувствуете? (Я сплю, СПАСИБО!)

– Синьорина, у вас все хорошо? (Я сплю!) Ах, спите!

– Синьорина, tutto bene? (Tutto bene. ВСЕ ХОРОШО! Я ПРОСТО СПЛЮ!)

Я лесник!!! Лежу здесь и сплю!!!!!! Повторив столько раз, что все у меня в порядке, я безнадежно испортила все свое страдальческое настроение! Ушло! Пропало! Бросило меня одну-одинешеньку на растерзание человеколюбивым итальянцам!

Вокруг меня были горы и море, моросящий теплый дождь, сиреневые цветы, желтые дома с зелеными ставнями, оранжевая мостовая, синий поезд: пять минут – и ты дома, на пьяцца Принчипе, еще сто метров по виа Бальби, зеленщик машет рукой из своей лавки: синьорина, свежая рукола, я вам оставил, как вы просили; чашка кофе в баре, в баре всегда вкуснее: как прошел день, синьорина? – чао, спасибо, хорошего вам вечера; сосед придерживает калитку: прего, синьора! (уж он-то знает, что, несмотря на отчаянно юный возраст – скоро тридцать, я мама и, следовательно, синьора, а никакая не синьорина) – и… «Чао, аморе! Как хорошо, что ты уже дома!»

Довезет ли нас извозчик?

Об особенностях генуэзской географии, дворцах, дожах, Никколо Паганини и Христофоре Колумбе

Пока я не купила карту Генуи, я всерьез опасалась, что самостоятельно я по этому городу передвигаться не смогу. Точнее, передвигаться-то смогу, это всякий дурак умеет, а вот попадать из пункта А в пункт Б…

Коренные генуэзцы при первой возможности сворачивают с прямых и широких улиц в темные и узкие переулки Старого города, где они лихо лавируют в плотном потоке прохожих и торговцев, сворачивают в какие-то еще более узкие проходы, и совершенно непостижимым для меня образом оказываются в нужном месте. Я же, самонадеянно решив погулять в самых что ни на есть аутентичных декорациях Генуэзской республики, скоро поняла, что меня эти переулки выводят в самые неожиданные, очень красивые, но совершенно незнакомые места. Определить, хотя бы очень приблизительно, место назначения мне не удалось ни разу. Сандро очень удивлялся, говоря, что города, более легкого для ориентации на местности, не найти: если переулки бегут вниз, значит, к морю, если вверх – значит, в горы. Чего же проще? Пришлось мне с пятого на десятое пересказывать фонвизинского «Недоросля», чтобы прояснить особенности русской географии.

Русский национальный подход к географии, известный как «извозчик довезет», к Генуе оказался, к сожалению, неприменим: весь Старый город полностью закрыт для машин. И по ночам на замученных лошадях здесь тоже никто никого не катает. Для передвижения есть только один способ – чеховский: влиться в превосходную уличную толпу, так понравившуюся Дорну, и двигаться с ней без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, жить вместе с ней и поверить, что в самом деле возможна одна мировая душа… нет, все это прекрасно, но как же быть с пресловутым пунктом Б?

Как мне ни хотелось без этого обойтись, пришлось обзаводиться картой. Конечно, было неприятно расписываться в полном и абсолютном топографическом кретинизме, но тем не менее ни с первого, ни со второго, ни даже с десятого раза я не могла запомнить маршруты, по которым меня проводили генуэзцы. Точнее, пока меня вели, я все вроде бы отмечала про себя и запоминала, но, как только оказывалась одна в Старом городе, начиналось какое-то колдовство: пытаясь найти детскую спортивную школу, я кружила между средневековыми башнями одна древнее другой, череда темных подворотен, по которым я шла вроде бы к библиотеке, выводила меня на чудесные дворики с роскошными фонтанами, в которых плавали гигантские рыбы, я потерянно блуждала между дворцами сказочной красоты, пока наконец не попадала – каждый раз неожиданно – в какую-нибудь знакомую точку, откуда спешно и целенаправленно убиралась восвояси.

Видимо, генуэзцам прекрасно известны мистические свойства их города, поэтому здесь всем, кто ни попросит, в будочках справочной информации дают очень толковую карту Старого города бесплатно. Этой самой что ни на есть туристической карте я и обязана своими первыми открытиями в Генуе. Моим друзьям-генуэзцам совершенно не пришло в голову прогулять меня по самым «туристическим» местам. Впрочем, и в Москве путешественникам не приходится рассчитывать, что друзья-москвичи добровольно поведут их на Красную площадь.

Многочисленные генуэзские дворцы я решила не брать сразу штурмом, а растянуть слегка удовольствие. Тем более что Петька неожиданно изрек глубокомысленную сентенцию: «В музей надо ходить в плохую погоду», – и я с ним немедленно согласилась. В дождливые выходные мы с ним потом с удовольствием шатались по разным Палаццо Росси, Палаццо Бьянко, Палаццо Турси и другим резиденциям дожей Генуэзской республики. Дворцы, превращенные в картинные галереи, я, признаться, не очень люблю. И дворец уже не совсем дворец, и местная картинная галерея после Лувра, Эрмитажа и лондонской Нэйшнл гэлери выглядит, положа руку на сердце, как-то бедноватенько. Генуэзским дожам, банкирам и арматорам недосуг было растить собственных художников, как это делал Лоренцо Великолепный. Они предпочитали вкладывать деньги (коим, безусловно, знали цену) в хорошо раскрученных живописцев и абсолютно ликвидные произведения искусства, поэтому генуэзские дворцы пестрят большими и малыми голландцами, перемежающимися китайскими вазами эпохи Минь. В полутемных и пустых залах бродят, как привидения, смотрители – по одному на два-три зала, бесшумно отделяются от стены и следуют за одиноким посетителем серой тенью. А у посетителя уже в глазах рябит от ваз и голландцев, и мечтает он только о том, чтобы выбраться отсюда и выпить не спеша кофе, запах которого доносится из кофейни на первом этаже. Впрочем, и в этих дворцах-музеях изредка попадается что-нибудь неожиданное. Так, под самой крышей Палаццо Росси, в бывшем помещении для слуг, мы обнаружили прелестную выставку старинного детского и женского белья, где, сидя на полу, несколько часов открывали и закрывали застекленные ящики бесчисленных комодов под неодобрительным взглядом древней смотрительницы-горбуньи. В другом дворце – Палаццо Турси – посмотрели во всех ракурсах на знаменитую скрипку Никколо Паганини, которую достают из ее хрустального гробика только раз в год – для сольного концерта победителя конкурса Паганини.

На карте я нашла еще и Дом Паганини, но уже на месте выяснила, что «Дом Паганини» в данном случае – просто фигура речи, как Дом музыки, например. Здание, в котором жил в детстве со своими родителями Паганини, было сильно повреждено во время Второй мировой войны, и ныне существующий концертный зал под названием «Дом Паганини» – это очень удачно выбранная и не менее удачно реконструированная церковь в одном из самых красивых районов города. Выглядит этот Дом, правда, более чем аутентично. Если бы мне не дали при входе в руки буклет, я бы ни про какие реконструкции и реставрации и не подумала. Вот ведь парадокс: самые что ни на есть настоящие дворцы, приспособленные под музеи, изнутри кажутся мне не очень удачной декорацией, а из монастырских построек (на этом месте был монументальный комплекс монастыря Санта-Мария делле Грацие) получился со временем настоящий дом великого скрипача, храм музыки, оплот гения, в котором даже горластые туристы-американцы как-то съеживаются, начинают ходить на цыпочках и говорить шепотом.

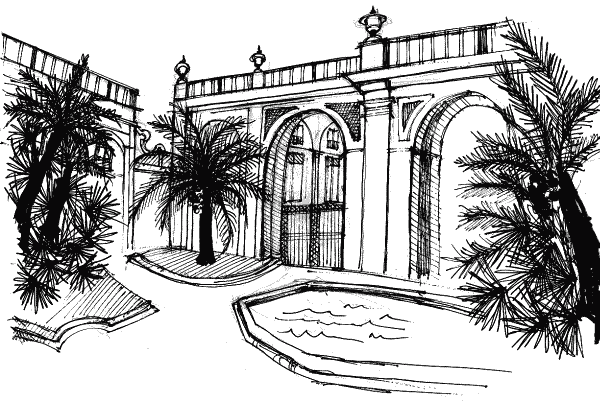

Не знаю только, к какой категории можно отнести главный аттракцион для туристов под названием «Дом Христофора Колумба». Дом, в котором жила семья великого генуэзского первооткрывателя, также не сохранился. Зато для туристов выделили и сохранили как место паломничества изрядный кусок толстой старой стены и прилегающий к нему миниатюрный садик, окруженный изящной белой колоннадой. Днем туристы исправно фотографируются на фоне колоннады имени великого генуэзца, а по ночам, пока туристы спят, юные и пока еще безвестные генуэзцы бренчат на гитарах, дуют пиво и забивают косячки. Что-что, а осваивать имеющиеся пространства итальянцы умеют.

Мы тоже освоились в своем квартале и оценили красоту Палаццо Реале – ближайшего к нашему дому дворца-музея. Чтобы попасть в него, нам достаточно спуститься с нашей лестницы-скалинаты и перейти виа Бальби. «Реале», то есть «королевским», он называется потому, что когда в Объединенной Италии завелся король, то для своей резиденции в Генуе он выбрал именно этот дворец. Построен этот дворец был задолго до объединения Италии, могущественным семейством Бальби. Семейство это было ничем не лучше и не хуже дюжины других семейств Генуэзской республики, строивших дворцы и башни, командовавших флотами, воевавших с турками и венецианцами – нормальные олигархи, более семисот лет вполне эффективно управлявшие Наияснейшей Республикой Генуи – такой вот был у нее официальный титул – Serenissima Repubblica di Genova. А дворцу семейства Бальби просто повезло – как-то так сложилось, что ничего в нем не трогали. И зеркала там чуточку кривые и давно уже тусклые, и картины с гобеленами висят все на своих местах – так, как владельцам нравилось, то есть больше гобеленов, чем картин, поскольку надо же было холодные каменные стены чем-то прикрывать; и трончик посередине дворца стоит очень скромненький, даже трогательный; но больше всего меня умилили обнаруженные моим ребенком под кроватями позолоченные ночные горшки. Как стояли там, так и стоят. Вот это, я понимаю, дух времени!

В прелестный сад Палаццо Реале, открытый для свободного доступа, мы стали приходить гулять как к себе во двор. Потому что дворов с детскими площадками в Генуе нет по определению. Ну что ж, если нельзя спуститься по лестнице и покачаться на качелях, будем спускаться вниз, чтобы поиграть с черепахами в фонтане. Тем более что на газонах вокруг фонтана круглый год растет настоящая земляника.

Коренные генуэзцы при первой возможности сворачивают с прямых и широких улиц в темные и узкие переулки Старого города, где они лихо лавируют в плотном потоке прохожих и торговцев, сворачивают в какие-то еще более узкие проходы, и совершенно непостижимым для меня образом оказываются в нужном месте. Я же, самонадеянно решив погулять в самых что ни на есть аутентичных декорациях Генуэзской республики, скоро поняла, что меня эти переулки выводят в самые неожиданные, очень красивые, но совершенно незнакомые места. Определить, хотя бы очень приблизительно, место назначения мне не удалось ни разу. Сандро очень удивлялся, говоря, что города, более легкого для ориентации на местности, не найти: если переулки бегут вниз, значит, к морю, если вверх – значит, в горы. Чего же проще? Пришлось мне с пятого на десятое пересказывать фонвизинского «Недоросля», чтобы прояснить особенности русской географии.

Русский национальный подход к географии, известный как «извозчик довезет», к Генуе оказался, к сожалению, неприменим: весь Старый город полностью закрыт для машин. И по ночам на замученных лошадях здесь тоже никто никого не катает. Для передвижения есть только один способ – чеховский: влиться в превосходную уличную толпу, так понравившуюся Дорну, и двигаться с ней без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, жить вместе с ней и поверить, что в самом деле возможна одна мировая душа… нет, все это прекрасно, но как же быть с пресловутым пунктом Б?

Как мне ни хотелось без этого обойтись, пришлось обзаводиться картой. Конечно, было неприятно расписываться в полном и абсолютном топографическом кретинизме, но тем не менее ни с первого, ни со второго, ни даже с десятого раза я не могла запомнить маршруты, по которым меня проводили генуэзцы. Точнее, пока меня вели, я все вроде бы отмечала про себя и запоминала, но, как только оказывалась одна в Старом городе, начиналось какое-то колдовство: пытаясь найти детскую спортивную школу, я кружила между средневековыми башнями одна древнее другой, череда темных подворотен, по которым я шла вроде бы к библиотеке, выводила меня на чудесные дворики с роскошными фонтанами, в которых плавали гигантские рыбы, я потерянно блуждала между дворцами сказочной красоты, пока наконец не попадала – каждый раз неожиданно – в какую-нибудь знакомую точку, откуда спешно и целенаправленно убиралась восвояси.

Видимо, генуэзцам прекрасно известны мистические свойства их города, поэтому здесь всем, кто ни попросит, в будочках справочной информации дают очень толковую карту Старого города бесплатно. Этой самой что ни на есть туристической карте я и обязана своими первыми открытиями в Генуе. Моим друзьям-генуэзцам совершенно не пришло в голову прогулять меня по самым «туристическим» местам. Впрочем, и в Москве путешественникам не приходится рассчитывать, что друзья-москвичи добровольно поведут их на Красную площадь.

Многочисленные генуэзские дворцы я решила не брать сразу штурмом, а растянуть слегка удовольствие. Тем более что Петька неожиданно изрек глубокомысленную сентенцию: «В музей надо ходить в плохую погоду», – и я с ним немедленно согласилась. В дождливые выходные мы с ним потом с удовольствием шатались по разным Палаццо Росси, Палаццо Бьянко, Палаццо Турси и другим резиденциям дожей Генуэзской республики. Дворцы, превращенные в картинные галереи, я, признаться, не очень люблю. И дворец уже не совсем дворец, и местная картинная галерея после Лувра, Эрмитажа и лондонской Нэйшнл гэлери выглядит, положа руку на сердце, как-то бедноватенько. Генуэзским дожам, банкирам и арматорам недосуг было растить собственных художников, как это делал Лоренцо Великолепный. Они предпочитали вкладывать деньги (коим, безусловно, знали цену) в хорошо раскрученных живописцев и абсолютно ликвидные произведения искусства, поэтому генуэзские дворцы пестрят большими и малыми голландцами, перемежающимися китайскими вазами эпохи Минь. В полутемных и пустых залах бродят, как привидения, смотрители – по одному на два-три зала, бесшумно отделяются от стены и следуют за одиноким посетителем серой тенью. А у посетителя уже в глазах рябит от ваз и голландцев, и мечтает он только о том, чтобы выбраться отсюда и выпить не спеша кофе, запах которого доносится из кофейни на первом этаже. Впрочем, и в этих дворцах-музеях изредка попадается что-нибудь неожиданное. Так, под самой крышей Палаццо Росси, в бывшем помещении для слуг, мы обнаружили прелестную выставку старинного детского и женского белья, где, сидя на полу, несколько часов открывали и закрывали застекленные ящики бесчисленных комодов под неодобрительным взглядом древней смотрительницы-горбуньи. В другом дворце – Палаццо Турси – посмотрели во всех ракурсах на знаменитую скрипку Никколо Паганини, которую достают из ее хрустального гробика только раз в год – для сольного концерта победителя конкурса Паганини.

На карте я нашла еще и Дом Паганини, но уже на месте выяснила, что «Дом Паганини» в данном случае – просто фигура речи, как Дом музыки, например. Здание, в котором жил в детстве со своими родителями Паганини, было сильно повреждено во время Второй мировой войны, и ныне существующий концертный зал под названием «Дом Паганини» – это очень удачно выбранная и не менее удачно реконструированная церковь в одном из самых красивых районов города. Выглядит этот Дом, правда, более чем аутентично. Если бы мне не дали при входе в руки буклет, я бы ни про какие реконструкции и реставрации и не подумала. Вот ведь парадокс: самые что ни на есть настоящие дворцы, приспособленные под музеи, изнутри кажутся мне не очень удачной декорацией, а из монастырских построек (на этом месте был монументальный комплекс монастыря Санта-Мария делле Грацие) получился со временем настоящий дом великого скрипача, храм музыки, оплот гения, в котором даже горластые туристы-американцы как-то съеживаются, начинают ходить на цыпочках и говорить шепотом.

Не знаю только, к какой категории можно отнести главный аттракцион для туристов под названием «Дом Христофора Колумба». Дом, в котором жила семья великого генуэзского первооткрывателя, также не сохранился. Зато для туристов выделили и сохранили как место паломничества изрядный кусок толстой старой стены и прилегающий к нему миниатюрный садик, окруженный изящной белой колоннадой. Днем туристы исправно фотографируются на фоне колоннады имени великого генуэзца, а по ночам, пока туристы спят, юные и пока еще безвестные генуэзцы бренчат на гитарах, дуют пиво и забивают косячки. Что-что, а осваивать имеющиеся пространства итальянцы умеют.

Мы тоже освоились в своем квартале и оценили красоту Палаццо Реале – ближайшего к нашему дому дворца-музея. Чтобы попасть в него, нам достаточно спуститься с нашей лестницы-скалинаты и перейти виа Бальби. «Реале», то есть «королевским», он называется потому, что когда в Объединенной Италии завелся король, то для своей резиденции в Генуе он выбрал именно этот дворец. Построен этот дворец был задолго до объединения Италии, могущественным семейством Бальби. Семейство это было ничем не лучше и не хуже дюжины других семейств Генуэзской республики, строивших дворцы и башни, командовавших флотами, воевавших с турками и венецианцами – нормальные олигархи, более семисот лет вполне эффективно управлявшие Наияснейшей Республикой Генуи – такой вот был у нее официальный титул – Serenissima Repubblica di Genova. А дворцу семейства Бальби просто повезло – как-то так сложилось, что ничего в нем не трогали. И зеркала там чуточку кривые и давно уже тусклые, и картины с гобеленами висят все на своих местах – так, как владельцам нравилось, то есть больше гобеленов, чем картин, поскольку надо же было холодные каменные стены чем-то прикрывать; и трончик посередине дворца стоит очень скромненький, даже трогательный; но больше всего меня умилили обнаруженные моим ребенком под кроватями позолоченные ночные горшки. Как стояли там, так и стоят. Вот это, я понимаю, дух времени!

В прелестный сад Палаццо Реале, открытый для свободного доступа, мы стали приходить гулять как к себе во двор. Потому что дворов с детскими площадками в Генуе нет по определению. Ну что ж, если нельзя спуститься по лестнице и покачаться на качелях, будем спускаться вниз, чтобы поиграть с черепахами в фонтане. Тем более что на газонах вокруг фонтана круглый год растет настоящая земляника.

Театр и красота

Воспоминания бабушки о театре Пикколо и театре Ла Скала

Иногда наша милая нонна, то бишь бабушка, остается у нас ночевать – она сидит с Петей, когда мы с Сандро ходим на разные протокольные театральные мероприятия. И потом по утрам мы с ней всласть болтаем. Если она забывает, что ей нельзя сознаваться в том, что ей уже 81 год, она рассказывает удивительные вещи – о довоенном времени, о войне, о театре Пикколо, где она работала с момента его основания, о Джорджо Стреллере, о Паоло Грасси… Наша нонна родом из Милана, и сорок с лишним лет, проведенные в Генуе, не перечеркивают миланской юности: нонна до сих пор считает себя миланезе.

Нонна работала в Ла Скала в пору самого расцвета славы Марии Каллас, но Каллас или, как здесь говорят, Ла Каллас (это как Иванов и Иванова; если Каллас, то это «он», а если Ла Каллас – «она») нашу бабушку не впечатлила. Капризная, говорит, она была и пела не так чтобы очень. «Да ладно, – говорю я, – что ты имеешь в виду? Как это? Мария Каллас – и не очень?» Тогда наша очень корректная бабушка слегка зарделась, потеребила платочек, вдохнула, выдохнула и, глядя мне в глаза, с отчаянной смелостью сообщила, что вживую Каллас была действительно «не очень» – на высоких нотах больше верещала, чем пела. За итальянским словом «верещать» мне пришлось сходить в словарь – настолько это было неожиданно. Бабушка вдруг молодо заблестела глазами и стала рассказывать, что одновременно с Каллас в Ла Скала выступала другая певица – сопрано Рената Тебальди, вот та была действительно великолепна, а особенно ей, бабушке, приятно, что не только она так думала, но огромная компания веселых молодых людей – завсегдатаев галерки (ты же знаешь, что только на галерке сидят настоящие любители оперы, остальные в театр ходят, чтобы шубы выгуливать!). И эти самые настоящие любители оперы решили защитить свою любимую Тебальди и пошутить над капризной Каллас, которая как-то там не так брала верхние ноты. Мария Каллас была очень близорука, для нее на сцене кругом наклеивали метки (их часто клеят для самых разных спектаклей, но, как правило, по другому поводу – например, когда актеры должны выйти в полной темноте и занять определенные позиции), а для Марии Каллас надо было, по словам нонны, размечать все сцены. Очков она, разумеется, никогда не носила, злорадно добавляет бабушка, как будто какая-нибудь Норма или Аида может петь свои арии в очках от Диора на носу. Ушлые молодые поклонники Ренаты Тебальди явились на спектакль Каллас с пучками редиски и в конце спектакля покидали эту редиску вместо букетов на сцену. Близорукая Каллас один из таких псевдобукетов подобрала, нежно улыбнулась в сторону невидимой для нее галерки и, только когда прижала «букет» к груди, определила в нем пучок крепкой редиски. Ну, дальнейшее вы себе легко можете вообразить: ах! – говорит дива, убегает со сцены, плачет в гримерной и клянется, что ноги ее больше не будет на этой сцене. К ней прибегает дирекция, уговаривает, утешает и обещает, что никого из ушлых поклонников конкурентки больше ни на галерку, ни вообще в театр не пустят. И обещание свое сдержали. Лично, говорит нонна, директор проследил, чтобы не пускали. «Подожди, – говорю я нонне, – что же получается, что директор знал в лицо завсегдатаев галерки?» – «А как же иначе? – удивляется моему вопросу нонна, – ведь dopo tutto (в конце концов) они и есть главные любители оперы».

Как всегда, мы с нашей бабушкой извлекли из одной и той же истории разный смысл.

Так же я ее пытала о Джорджо Стреллере и Паоло Грасси. Что делали? Что говорили? О театре? О новых пьесах? О Брехте? «Это само собой, – отвечает нонна, – но до меня все больше долетали разговоры в буфете о девушках». Ой, нонна, расскажи, как интересно! И что же они говорили о девушках? Нонна застенчиво улыбается: «Попы сравнивали – у кого красивее».

Мне нужно было прожить полгода в Италии, чтобы оценить эту деталь. Книгу Джорджо Стреллера «Театр для людей» я читала, когда Италия мне была совсем не нужна, чтобы вникать в смысл идей Стреллера, я даже текст до сих пор вижу, как тогда – с кружевной тенью яблоневых веток нашей дачи. А теперь мне вдруг стал интересен сам Стреллер. Отчасти потому, что художником по свету у него работал отец моего мужа – до того, как его сманили в Геную, отчасти потому, что все ранее слышанное и читанное об Италии обрело совсем другое измерение. Итальянцы, живущие в таком откровенном переизбытке культуры, я имею в виду прежде всего ее материальное выражение, должны были каким-то образом выработать иммунитет к нагромождению того Прекрасного, что их окружает, – так я себе объясняю детскую радость, с которой они рассматривают море, попы, небо, лица, ноги и деревья. Красота интересна во всех ее проявлениях, утверждают они, и попробуйте с ними не согласиться.

Нонна работала в Ла Скала в пору самого расцвета славы Марии Каллас, но Каллас или, как здесь говорят, Ла Каллас (это как Иванов и Иванова; если Каллас, то это «он», а если Ла Каллас – «она») нашу бабушку не впечатлила. Капризная, говорит, она была и пела не так чтобы очень. «Да ладно, – говорю я, – что ты имеешь в виду? Как это? Мария Каллас – и не очень?» Тогда наша очень корректная бабушка слегка зарделась, потеребила платочек, вдохнула, выдохнула и, глядя мне в глаза, с отчаянной смелостью сообщила, что вживую Каллас была действительно «не очень» – на высоких нотах больше верещала, чем пела. За итальянским словом «верещать» мне пришлось сходить в словарь – настолько это было неожиданно. Бабушка вдруг молодо заблестела глазами и стала рассказывать, что одновременно с Каллас в Ла Скала выступала другая певица – сопрано Рената Тебальди, вот та была действительно великолепна, а особенно ей, бабушке, приятно, что не только она так думала, но огромная компания веселых молодых людей – завсегдатаев галерки (ты же знаешь, что только на галерке сидят настоящие любители оперы, остальные в театр ходят, чтобы шубы выгуливать!). И эти самые настоящие любители оперы решили защитить свою любимую Тебальди и пошутить над капризной Каллас, которая как-то там не так брала верхние ноты. Мария Каллас была очень близорука, для нее на сцене кругом наклеивали метки (их часто клеят для самых разных спектаклей, но, как правило, по другому поводу – например, когда актеры должны выйти в полной темноте и занять определенные позиции), а для Марии Каллас надо было, по словам нонны, размечать все сцены. Очков она, разумеется, никогда не носила, злорадно добавляет бабушка, как будто какая-нибудь Норма или Аида может петь свои арии в очках от Диора на носу. Ушлые молодые поклонники Ренаты Тебальди явились на спектакль Каллас с пучками редиски и в конце спектакля покидали эту редиску вместо букетов на сцену. Близорукая Каллас один из таких псевдобукетов подобрала, нежно улыбнулась в сторону невидимой для нее галерки и, только когда прижала «букет» к груди, определила в нем пучок крепкой редиски. Ну, дальнейшее вы себе легко можете вообразить: ах! – говорит дива, убегает со сцены, плачет в гримерной и клянется, что ноги ее больше не будет на этой сцене. К ней прибегает дирекция, уговаривает, утешает и обещает, что никого из ушлых поклонников конкурентки больше ни на галерку, ни вообще в театр не пустят. И обещание свое сдержали. Лично, говорит нонна, директор проследил, чтобы не пускали. «Подожди, – говорю я нонне, – что же получается, что директор знал в лицо завсегдатаев галерки?» – «А как же иначе? – удивляется моему вопросу нонна, – ведь dopo tutto (в конце концов) они и есть главные любители оперы».

Как всегда, мы с нашей бабушкой извлекли из одной и той же истории разный смысл.

Так же я ее пытала о Джорджо Стреллере и Паоло Грасси. Что делали? Что говорили? О театре? О новых пьесах? О Брехте? «Это само собой, – отвечает нонна, – но до меня все больше долетали разговоры в буфете о девушках». Ой, нонна, расскажи, как интересно! И что же они говорили о девушках? Нонна застенчиво улыбается: «Попы сравнивали – у кого красивее».

Мне нужно было прожить полгода в Италии, чтобы оценить эту деталь. Книгу Джорджо Стреллера «Театр для людей» я читала, когда Италия мне была совсем не нужна, чтобы вникать в смысл идей Стреллера, я даже текст до сих пор вижу, как тогда – с кружевной тенью яблоневых веток нашей дачи. А теперь мне вдруг стал интересен сам Стреллер. Отчасти потому, что художником по свету у него работал отец моего мужа – до того, как его сманили в Геную, отчасти потому, что все ранее слышанное и читанное об Италии обрело совсем другое измерение. Итальянцы, живущие в таком откровенном переизбытке культуры, я имею в виду прежде всего ее материальное выражение, должны были каким-то образом выработать иммунитет к нагромождению того Прекрасного, что их окружает, – так я себе объясняю детскую радость, с которой они рассматривают море, попы, небо, лица, ноги и деревья. Красота интересна во всех ее проявлениях, утверждают они, и попробуйте с ними не согласиться.

Рождество

Часть первая. Описательная

В Геную я влюбилась так же, как и в Сандро, – незаметно для себя, а когда сообразила, что попалась, было уже поздно. Короткий роман с этим городом, безусловно, был бы приятен, но долгие отношения с ней сулят волшебные открытия день за днем. И чем дальше – тем лучше. Генуя очень разная – торжественная и светлая около площади Феррари, мрачно-величественная в средневековом Старом городе, шумная и суетливая, как всякий приморский город, в припортовых улочках, спокойная и ухоженная, как Париж на картинках, в буржуазных кварталах Кариньяно… По ней можно ходить неделями и месяцами, и каждый раз она будет новой и неизменно прекрасной. Генуя прекрасна, прекрасна без дураков, но для дураков выдумали слоган: Genova è bella, pulita è ancora più bella – это новая социальная реклама. На всех мусорных машинах нарисована тетка красоты неописуемой – с одной стороны слегка попачканная, а с другой стороны уже помытая – чистотой так и блещет, и подписано: «Генуя красива, а чистая – еще красивее».

Если честно, красота Генуи, по-моему, как раз в некой непричесанности. Ну не туристический это город пока! Стоит все как было, вот так бы и оставить… Вот у нас, например, в Петькиной комнате есть старая фреска, что на ней было нарисовано – неизвестно, но когда думаешь, что это еще в четырнадцатом веке рисовали – легкая дрожь пробегает вдоль позвоночника… А если все это отчистить и отреставрировать – ерунда выйдет. Пыль веков, как патину, нельзя счищать: она смягчает и облагораживает, придает значительности, и не столько объектам, сколько нам самим – смотрим и причащаемся к великой истории человечества. А там под пылью и патиной, может, была аляповатая безвкусица, может, конечно, и шедевр, но лучше не рисковать. Вон стоит несчастная Пизанская башня – то ли гриб, то ли фаллический символ, и никакого тебе замирания сердца. А вывод? Нечего было ее чистить!

Так что Генуя перед Рождеством являет собой мой идеал красоты: окурков на тротуаре не видно, потому что темнеет рано, а на уличном освещении экономят. Зато на каждой улице развешаны гирлянды – и так, и эдак, и вот так. И тебе звезды, и тебе арки, и тебе светящийся шатер и все прочее, на что фантазии хватило. В каждой витрине стоит вертеп – многофигурная композиция на тему Рождества произвольного размера; я видела и вертепы из трех фигурок (Мария, младенец Иисус, он же Джезý бамбино, и Иосиф, он же Джузеппе), и монументальные скульптурные группы вполмагазина, с пещерами, натуральным мхом, фонтанчиками и звездами. Одних только волхвов одиннадцать штук однажды насчитала, животные опять же всех видов – как вчера с Ноева ковчега. Только не подумайте, что негоцианты (то есть лавочники по-нашему) это все в ущерб себе нагородили. Продается в магазинах все подряд, и цены при этом, по выражению Сандро, аморальные. Согласна. Но все равно все носятся как безумные и скупают все, что видят.

Мне бы понаслаждаться, проникнуться рождественским настроением, но не тут-то было! Я же мама! Пожалуйте, мама, принимать участие в благотворительном базаре. Я, признаться, сначала подумала: вот какие молодцы – никто с родителей денег не вымогает, все честно-благородно, сделаем поделки, продадим, деньги детскому саду. Ага, это детям поделки, а мамам – сласти печь! А я максимум, на что способна, это на шарлотку! Поди ее продай, если она выглядит, как… ну как она выглядит? Никак она не выглядит, если ты не знаешь, какова она на вкус! Пришлось печь бисквитики по рецепту из детской книжки про мышонка Атильо. Три раза пекли. Первый раз они вышли очень симпатичными, но неразгрызабельными. Это накануне. Выкинули. С утра единственная моя надежда – Сандро – упорхнул на работу, посоветовав класть поменьше муки. Va bene. Положила поменьше – получились дивные такие лепешечки, похожие на какашечки. Есть здесь такие пирожные, называются brutti ma buoni, то бишь страшненькие, но вкусненькие, – так вот эти brutti ma buoni рядом с нашими просто птифурами показались! Последнюю порцию я вынимала из духовки в тот момент, когда Сандро (тоже мне муж!) в окружении коллег и друзей уже поджидал меня на площади Меридиана, где торжественно открывался благотворительный базар. Оказалось, что присутствовать на таких мероприятиях и покупать свое же и коллегам (а в нашем случае – дирекции театра) скармливать – прямой гражданский долг. Ну ничего, все обошлось. Вполне съедобными оказались бисквитики по рецепту мышонка Атильо. Петька дулся от гордости и социальной значимости (он выполнил высокохудожественную раскраску бисквитиков) и принимал комплименты, а я ругалась по-русски, как печальная проститутка из фильма про интердевочку.

Если честно, красота Генуи, по-моему, как раз в некой непричесанности. Ну не туристический это город пока! Стоит все как было, вот так бы и оставить… Вот у нас, например, в Петькиной комнате есть старая фреска, что на ней было нарисовано – неизвестно, но когда думаешь, что это еще в четырнадцатом веке рисовали – легкая дрожь пробегает вдоль позвоночника… А если все это отчистить и отреставрировать – ерунда выйдет. Пыль веков, как патину, нельзя счищать: она смягчает и облагораживает, придает значительности, и не столько объектам, сколько нам самим – смотрим и причащаемся к великой истории человечества. А там под пылью и патиной, может, была аляповатая безвкусица, может, конечно, и шедевр, но лучше не рисковать. Вон стоит несчастная Пизанская башня – то ли гриб, то ли фаллический символ, и никакого тебе замирания сердца. А вывод? Нечего было ее чистить!

Так что Генуя перед Рождеством являет собой мой идеал красоты: окурков на тротуаре не видно, потому что темнеет рано, а на уличном освещении экономят. Зато на каждой улице развешаны гирлянды – и так, и эдак, и вот так. И тебе звезды, и тебе арки, и тебе светящийся шатер и все прочее, на что фантазии хватило. В каждой витрине стоит вертеп – многофигурная композиция на тему Рождества произвольного размера; я видела и вертепы из трех фигурок (Мария, младенец Иисус, он же Джезý бамбино, и Иосиф, он же Джузеппе), и монументальные скульптурные группы вполмагазина, с пещерами, натуральным мхом, фонтанчиками и звездами. Одних только волхвов одиннадцать штук однажды насчитала, животные опять же всех видов – как вчера с Ноева ковчега. Только не подумайте, что негоцианты (то есть лавочники по-нашему) это все в ущерб себе нагородили. Продается в магазинах все подряд, и цены при этом, по выражению Сандро, аморальные. Согласна. Но все равно все носятся как безумные и скупают все, что видят.

Мне бы понаслаждаться, проникнуться рождественским настроением, но не тут-то было! Я же мама! Пожалуйте, мама, принимать участие в благотворительном базаре. Я, признаться, сначала подумала: вот какие молодцы – никто с родителей денег не вымогает, все честно-благородно, сделаем поделки, продадим, деньги детскому саду. Ага, это детям поделки, а мамам – сласти печь! А я максимум, на что способна, это на шарлотку! Поди ее продай, если она выглядит, как… ну как она выглядит? Никак она не выглядит, если ты не знаешь, какова она на вкус! Пришлось печь бисквитики по рецепту из детской книжки про мышонка Атильо. Три раза пекли. Первый раз они вышли очень симпатичными, но неразгрызабельными. Это накануне. Выкинули. С утра единственная моя надежда – Сандро – упорхнул на работу, посоветовав класть поменьше муки. Va bene. Положила поменьше – получились дивные такие лепешечки, похожие на какашечки. Есть здесь такие пирожные, называются brutti ma buoni, то бишь страшненькие, но вкусненькие, – так вот эти brutti ma buoni рядом с нашими просто птифурами показались! Последнюю порцию я вынимала из духовки в тот момент, когда Сандро (тоже мне муж!) в окружении коллег и друзей уже поджидал меня на площади Меридиана, где торжественно открывался благотворительный базар. Оказалось, что присутствовать на таких мероприятиях и покупать свое же и коллегам (а в нашем случае – дирекции театра) скармливать – прямой гражданский долг. Ну ничего, все обошлось. Вполне съедобными оказались бисквитики по рецепту мышонка Атильо. Петька дулся от гордости и социальной значимости (он выполнил высокохудожественную раскраску бисквитиков) и принимал комплименты, а я ругалась по-русски, как печальная проститутка из фильма про интердевочку.