Страница:

С пригорка хорошо был виден скит. Остановившись на возвышении, Михайло смотрел на пожарище — вплоть до того мгновения, когда рухнувшая крыша бросила высоко над елями багровый вихрь огненных искр.

Сколько же их, крещенных огнем, осталось под сводами часовни — стариков, молодых, детей, мужчин, женщин? Больше семидесяти… В живых остались только трое из оборонявших дверь от солдат да старуха Анна Герасимова.

«И это всё, это всё? — думал Михайло, пробираясь тайными лесными тропами к себе домой. — Вот это и есть самая высокая правда, которой достигает Аввакумово учение?»

Ему припомнилось то, что услышал он в тот вечер.

«Враги же сами и помогут нам, — говорил Исаакий Максиму Нечаеву. — Труден тот подвиг, но, однако, Господу любезен. Блажен час сей, когда человек сам себя своей волей сожжет».

Михайло тогда не понял этих слов. Теперь он их понимает.

«Это и есть самое высокое утешение человеку на земле?» — без конца повторяет он, думая о том, что привелось ему повидать.

Прошло несколько месяцев, прежде чем отец однажды тихо сказал Михайле:

— Вот что. Не только что прямым учением человек учится. Обожжешься — тоже учение.

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Сколько же их, крещенных огнем, осталось под сводами часовни — стариков, молодых, детей, мужчин, женщин? Больше семидесяти… В живых остались только трое из оборонявших дверь от солдат да старуха Анна Герасимова.

«И это всё, это всё? — думал Михайло, пробираясь тайными лесными тропами к себе домой. — Вот это и есть самая высокая правда, которой достигает Аввакумово учение?»

Ему припомнилось то, что услышал он в тот вечер.

«Враги же сами и помогут нам, — говорил Исаакий Максиму Нечаеву. — Труден тот подвиг, но, однако, Господу любезен. Блажен час сей, когда человек сам себя своей волей сожжет».

Михайло тогда не понял этих слов. Теперь он их понимает.

«Это и есть самое высокое утешение человеку на земле?» — без конца повторяет он, думая о том, что привелось ему повидать.

Прошло несколько месяцев, прежде чем отец однажды тихо сказал Михайле:

— Вот что. Не только что прямым учением человек учится. Обожжешься — тоже учение.

Глава третья

ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ ЛОМОНОСОВА

Расставшись с Шубным, Михайло через боковой вход вошел на обнесенную изгородью усадьбу.

Он прошел мимо вырытого посреди двора небольшого прямоугольного пруда и направился к сараю.

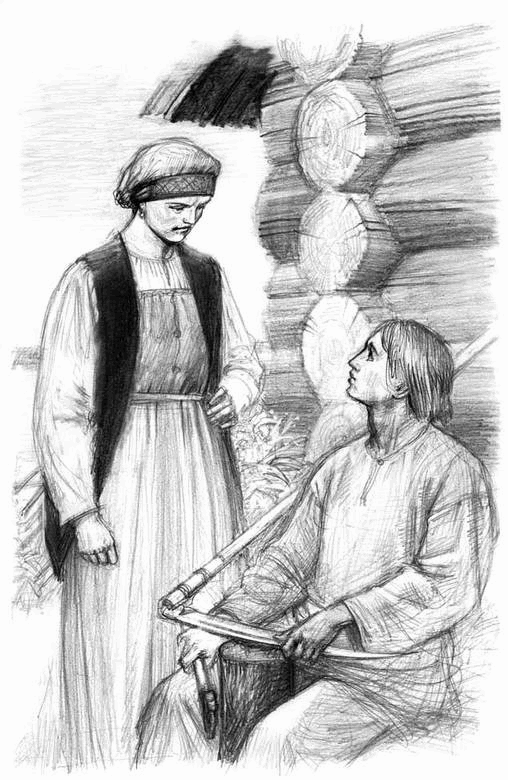

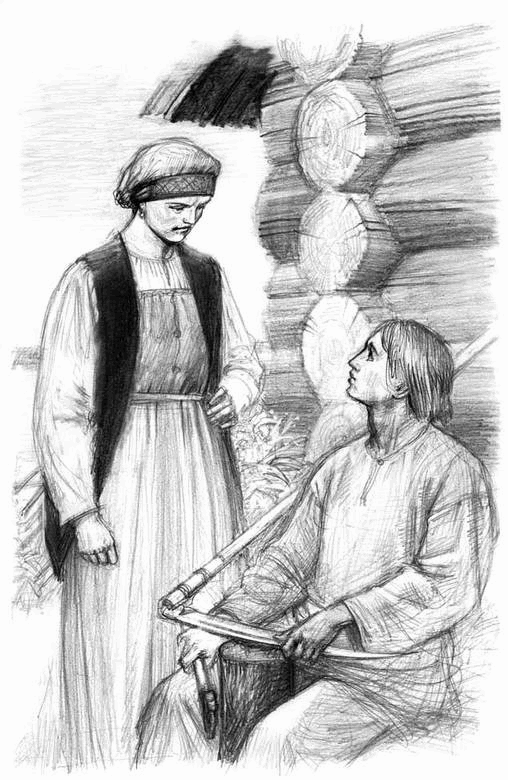

Надо было отбить косу к завтрашнему дню. Он и принялся за дело. Но скоро дробный стук молотка об отбиваемую косу прекратился. Отложив в сторону косу, Михайло задумался.

Настланные по торфянику мостки заскрипели под быстрыми женскими шагами.

— Все думаешь? — спросила мачеха, подходя к пасынку.

— Все думаю.

— Ну и до чего-либо уже додумался?

— Покуда не до всего.

— И ума палата, а все еще не удумаешь?

— Случается.

— Дед-то Егор чуть было не убил тебя? Рассказали уж мне. Вот и пришла тебя проведать. Что, думаю, с сыном?

— Спасибо, матушка. Знаю: всегда добра мне желаешь.

Мачеха метнула на него косой, недобрый взгляд.

Первая жена Василия Дорофеевича Ломоносова, мать Михайлы, умерла уже давно. Недолог был и второй брак: умерла и вторая жена. И теперь Василий Дорофеевич был уже в третьем браке. Ирина Семеновна, вторая мачеха Михайлы, женщина недобрая и гневная, не любила пасынка. А как пришел этим летом Михайло с моря на сенокос, вроде как уж хозяином и распорядителем, мачеха и особенно стала злобиться.

В самом деле, случись что с мужем — все достояние к Михайле перейдет. Он — хозяин, она — горькая вдова.

— Прежде чем сюда прийти, в твою светлицу заходила я, в ту, где думы свои великие думаешь да книги читаешь свои новые. Не там ли ты? Нету. Гляжу — и книг нету. Не в сундук ли ты кованый, что в углу там стоит, их спрятал да замок пудовый навесил? К чему бы их под замок?

— Про всякий случай. Думаю: никого вдруг дома, а тут — лихой человек?

— Лихой человек разве на книги твои позарится? Золото, что ль?

— Не золото, а все цена им есть. Уследит — все ушли, даже и ты, матушка, некому постеречь, ну и… — Михайло развел руками.

Ирина Семеновна не спешила, обдумывая ответ на Михайлину насмешку. Значит, он узнал о тех словах, которые она на днях сказала своей подруге, — что, в случае чего, она просто возьмет да и сожжет эти дьяволовы книги. Ведь к чему они? А к тому, что, научившись по ним, Михайло еще крепче за отцовское дело сумеет взяться.

— Смотри, Михайло, на смех не всегда ответом смех бывает.

— Уж кто как может…

— Узнал, стало быть. Что ж, это ты правильно: с наушниками да соглядатаями оно способнее. Так всегда и поступай. — И Ирина Семеновна пошла прочь.

«Темная страсть в мачехе дела себе ищет — и в чем-то найдет?..» — вздохнув, подумал Михайло.

Когда уже наступили поздние июльские сумерки, Михайло достал из кованного железом и закрытого на крепкий замок сундучка книгу и зажег свечи.

Он раскрыл ее на той странице, где были напечатаны слова, над которыми он так часто задумывался.

«И от твари творец познаваем», — прочитал он будто и незаметно между другими втеснившиеся в ровную строку слова. Они были помещены в самом конце предисловия, в котором объяснялось, для чего книга назначена. Теперь он их хорошо понимает. Но не так-то легко это далось.

Эту книгу, что сейчас лежит перед ним, ему дал почитать Василий Христофорович Дудин в начале прошлого года, после того, как порвал Михайло с раскольниками.

Вслед отцу и деду, известным холмогорским книжникам, таким же книжным человеком стал и Дудин. К нему-то, в недалеко от Мишанинской стоявшую Луховскую деревню, и зашел однажды Михайло уже после того, что он увидел в Никольской пустыни. В те дни он подолгу одиноко бродил по Курострову.

«Зайду к Дудиным, потолкую с Василием Христофоровичем, умный он, книги читает», — подумал Михайло, оказавшись однажды в зимний день на околице Луховской.

Когда Михайло стал рассказывать Дудину, почему он ушел от тех, кто держался старой веры, и сожалеть, что вот он прочитал много книг, а никакого ответа на то, что его так занимало, он так и не узнал, Василий Христофорович молча встал, подошел к полке, на которой плотным рядом стояли собранные дедом и отцом книги. Он выбрал из них две, одну тяжелую и большую, другую маленькую, крепко сжатую переплетом.

Передавая книги Михайле, Дудин сказал:

— Почитай-ка еще, особенно вот эту. — И он указал на большую книгу, стянутую медными застежками.

Что же это за книга, вот эта большая, и почему она так не нравилась раскольникам?

Когда Михайло уже оставил старую веру, он, случалось, при встрече с каким-либо раскольником вступал с ним в прения.

Однажды при таком случае он сказал своему собеседнику, седому старику:

— Вот в тех книгах, которые я когда-то читал, веру и Божественное деяние все страхом обороняют. Разве большая вера чего бояться должна? Все говорится: не смей постигнуть того, что постигнуть тебе не дано, не тщись*. Верь и не рассуждай. Страхом всё. А разве на страх так уж всегда уповать можно? Полная ли в нем истина?

— Так ли уж плох страх? Он, Михайло, часто человеку ко спасению. Вот возьми: случится тебе, к примеру, опасность, от которой и жизни решишься, а страх возьмет да и подскажет: берегись. Ты и остережешься. И спасен.

— Да ведь в таком разе не страх нужен, а разум.

— Это как когда. И разума твоего не на всех станет. Страх-то попроще и покрепче.

— И так ли уж никогда и не обманывает?

Раскольник подозрительно посмотрел на Михайлу:

— Это ты о чем же? А? Ой, смотри, Михайло! Беседуем мы сейчас промеж себя, а при ком другом подобное что не говори. Ни при наших, ни при никонианах. По головке никто за такое не погладит.

— Да ведь я только спрашиваю.

— Покуда спрашиваешь… — покосился на Михайлу раскольник.

И вот опять листал Михайло свою книгу. Зорко вглядывался он в напечатанные двумя красками — черной и красной — большие ее страницы, испещренные цифрами, столбцами, исчерченные фигурами, пересеченные секущими линиями.

Где же в человеческом понимании тот предел, за который разуму переступать нельзя и грешно? Что должен оборонять страх? И истине ли разума бояться? Кому от этого польза? Где же в знании начинается грех?

Вот эти слова: «И от твари творец познаваем».

И вдруг Михайле припомнились другие слова, сказанные ему еще дедом Егором: «Творец тебе во всем является: и человек, и зверь, и птица, и коловращение времен, и всё, что вокруг тебя, — всё дело рук Творца, во всем Он. И все им направлено к одной цели. Ты же то грешным разумом постигнуть не дерзай».

«Ну а тут, в книге, что говорится? — подумал тогда Михайло. — А тут говорится как раз противное тому. Все, что вокруг тебя, весь мир человек познавать может. Нет запрета! Наука не грех!»

Рассказывая после этого как-то о новой книге Семену Никитичу Сабельникову, дьячку местной церкви, у которого еще грамоте учился, Михайло сказал:

— В той книге все числом пройдено. И твердь небесная, и земля, и воды — все в числе находится. На первое место оно поставлено. А число и мера к человеческому делу в ней прикладываются. Ведь нужны и час, месяц, год, и вес, и длина пути, и счет дней жизни. И работа тоже мерой меряется. Никуда от счисления не уйдешь. Оно все проймет. Через него весь мир узнаешь. И через число он в твоих руках окажется.

— Навострился ты по своей новой книге, — вдруг раздался в полутемной трапезной* голос отца Василия, священника Екатерининской церкви, которого в сумерках ни Михайло, ни Сабельников не заметили. — Навострился. Только смотри, как бы твое число против Бога не стало.

— Оно не против Бога, а за жизнь человеческую. А хорошо человеку жить на земле — разве против Бога?

— Ну, ты не мудри, — ответил отец Василий. — А то мудрость еще заведет тебя куда не следует. Настоящая жизнь человеку на Небеси. Здесь же — юдоль*.

— А почему же страдание человеку в земной жизни настоящее, а настоящего блаженства, щедрот человек должен ждать в другой жизни?

— А ты думаешь, что страдание здесь настоящее? Вспомни-ка ад. В него и попасть нетрудно…

— Можно вспомнить и рай. В него попасть нелегко.

— Смотри, Михайло… — недобро покачал головой отец Василий.

«Страхом всё, страхом, — думал тогда после разговора Михайло. — И кто старой веры держится, и кто новой — всё одно. Разницы тут между ними никакой. Все считают, что разум против веры встанет. Разуму же должен быть широкий путь. А к делу он быстрее и лучше пройдет через науки».

Недолгая июльская ночь уже кончалась. Скоро по заре и на сенокос идти, а Михайло все сидит за книгами.

Склонясь к грифельной доске, он делает вычисления и чертит с особенным усердием.

Закрывая книгу, он еще раз пробегает стоящую на заглавном листе широко разогнанную надпись из больших красных букв: «Арифметика». Взглянув вниз, он читает отбитую двумя линейками строку: «Сочинися сия книга чрез труды Леонтия Магницкого».

Тугими медными застежками он крепко стягивает переплет этой большой книги, которая называлась «Арифметикой», но заключала в себе сведения и по алгебре, геометрии, тригонометрии, астрономии и многое другое.

Потом Михайло Ломоносов перелистывает маленькие, упругие, сухо потрескивающие страницы другой книги, тесно забитые мелкой четкой печатью.

Закрыв эту книгу, «Грамматику словенския правильное синтагма» Мелетия Смотрицкого, полученную им от Дудина одновременно с книгой Магницкого, Михайло любовно проводит рукой по ее корешку, где через желтую кожу выдались три шнура, на которых были крепко сшиты листы книги.

Когда Михайло Ломоносов закрывал «Арифметику», перед его глазами мелькнула фраза: «Потребно есть науки стяжати…»

Потребно? Кому? Может быть, вот и ему отдать себя этому? Ведь есть же такие люди — ученые… Может, ему по книгам и идти?

Эта мысль возникла как-то просто, сама собой и будто даже не остановила на себе внимания. Но, улегшись в постель, он все не мог уснуть, и, когда пришли его будить, чтобы отправляться на сенокос, он еще не смыкал глаз. Он догадывался, что понял чрезвычайно для себя важное, но того, что он сделал первое свое великое открытие, Михайло Ломоносов еще не понял.

Он прошел мимо вырытого посреди двора небольшого прямоугольного пруда и направился к сараю.

Надо было отбить косу к завтрашнему дню. Он и принялся за дело. Но скоро дробный стук молотка об отбиваемую косу прекратился. Отложив в сторону косу, Михайло задумался.

Настланные по торфянику мостки заскрипели под быстрыми женскими шагами.

— Все думаешь? — спросила мачеха, подходя к пасынку.

— Все думаю.

— Ну и до чего-либо уже додумался?

— Покуда не до всего.

— И ума палата, а все еще не удумаешь?

— Случается.

— Дед-то Егор чуть было не убил тебя? Рассказали уж мне. Вот и пришла тебя проведать. Что, думаю, с сыном?

— Спасибо, матушка. Знаю: всегда добра мне желаешь.

Мачеха метнула на него косой, недобрый взгляд.

Первая жена Василия Дорофеевича Ломоносова, мать Михайлы, умерла уже давно. Недолог был и второй брак: умерла и вторая жена. И теперь Василий Дорофеевич был уже в третьем браке. Ирина Семеновна, вторая мачеха Михайлы, женщина недобрая и гневная, не любила пасынка. А как пришел этим летом Михайло с моря на сенокос, вроде как уж хозяином и распорядителем, мачеха и особенно стала злобиться.

В самом деле, случись что с мужем — все достояние к Михайле перейдет. Он — хозяин, она — горькая вдова.

— Прежде чем сюда прийти, в твою светлицу заходила я, в ту, где думы свои великие думаешь да книги читаешь свои новые. Не там ли ты? Нету. Гляжу — и книг нету. Не в сундук ли ты кованый, что в углу там стоит, их спрятал да замок пудовый навесил? К чему бы их под замок?

— Про всякий случай. Думаю: никого вдруг дома, а тут — лихой человек?

— Лихой человек разве на книги твои позарится? Золото, что ль?

— Не золото, а все цена им есть. Уследит — все ушли, даже и ты, матушка, некому постеречь, ну и… — Михайло развел руками.

Ирина Семеновна не спешила, обдумывая ответ на Михайлину насмешку. Значит, он узнал о тех словах, которые она на днях сказала своей подруге, — что, в случае чего, она просто возьмет да и сожжет эти дьяволовы книги. Ведь к чему они? А к тому, что, научившись по ним, Михайло еще крепче за отцовское дело сумеет взяться.

— Смотри, Михайло, на смех не всегда ответом смех бывает.

— Уж кто как может…

— Узнал, стало быть. Что ж, это ты правильно: с наушниками да соглядатаями оно способнее. Так всегда и поступай. — И Ирина Семеновна пошла прочь.

«Темная страсть в мачехе дела себе ищет — и в чем-то найдет?..» — вздохнув, подумал Михайло.

Когда уже наступили поздние июльские сумерки, Михайло достал из кованного железом и закрытого на крепкий замок сундучка книгу и зажег свечи.

Он раскрыл ее на той странице, где были напечатаны слова, над которыми он так часто задумывался.

«И от твари творец познаваем», — прочитал он будто и незаметно между другими втеснившиеся в ровную строку слова. Они были помещены в самом конце предисловия, в котором объяснялось, для чего книга назначена. Теперь он их хорошо понимает. Но не так-то легко это далось.

Эту книгу, что сейчас лежит перед ним, ему дал почитать Василий Христофорович Дудин в начале прошлого года, после того, как порвал Михайло с раскольниками.

Вслед отцу и деду, известным холмогорским книжникам, таким же книжным человеком стал и Дудин. К нему-то, в недалеко от Мишанинской стоявшую Луховскую деревню, и зашел однажды Михайло уже после того, что он увидел в Никольской пустыни. В те дни он подолгу одиноко бродил по Курострову.

«Зайду к Дудиным, потолкую с Василием Христофоровичем, умный он, книги читает», — подумал Михайло, оказавшись однажды в зимний день на околице Луховской.

Когда Михайло стал рассказывать Дудину, почему он ушел от тех, кто держался старой веры, и сожалеть, что вот он прочитал много книг, а никакого ответа на то, что его так занимало, он так и не узнал, Василий Христофорович молча встал, подошел к полке, на которой плотным рядом стояли собранные дедом и отцом книги. Он выбрал из них две, одну тяжелую и большую, другую маленькую, крепко сжатую переплетом.

Передавая книги Михайле, Дудин сказал:

— Почитай-ка еще, особенно вот эту. — И он указал на большую книгу, стянутую медными застежками.

Что же это за книга, вот эта большая, и почему она так не нравилась раскольникам?

Когда Михайло уже оставил старую веру, он, случалось, при встрече с каким-либо раскольником вступал с ним в прения.

Однажды при таком случае он сказал своему собеседнику, седому старику:

— Вот в тех книгах, которые я когда-то читал, веру и Божественное деяние все страхом обороняют. Разве большая вера чего бояться должна? Все говорится: не смей постигнуть того, что постигнуть тебе не дано, не тщись*. Верь и не рассуждай. Страхом всё. А разве на страх так уж всегда уповать можно? Полная ли в нем истина?

— Так ли уж плох страх? Он, Михайло, часто человеку ко спасению. Вот возьми: случится тебе, к примеру, опасность, от которой и жизни решишься, а страх возьмет да и подскажет: берегись. Ты и остережешься. И спасен.

— Да ведь в таком разе не страх нужен, а разум.

— Это как когда. И разума твоего не на всех станет. Страх-то попроще и покрепче.

— И так ли уж никогда и не обманывает?

Раскольник подозрительно посмотрел на Михайлу:

— Это ты о чем же? А? Ой, смотри, Михайло! Беседуем мы сейчас промеж себя, а при ком другом подобное что не говори. Ни при наших, ни при никонианах. По головке никто за такое не погладит.

— Да ведь я только спрашиваю.

— Покуда спрашиваешь… — покосился на Михайлу раскольник.

И вот опять листал Михайло свою книгу. Зорко вглядывался он в напечатанные двумя красками — черной и красной — большие ее страницы, испещренные цифрами, столбцами, исчерченные фигурами, пересеченные секущими линиями.

Где же в человеческом понимании тот предел, за который разуму переступать нельзя и грешно? Что должен оборонять страх? И истине ли разума бояться? Кому от этого польза? Где же в знании начинается грех?

Вот эти слова: «И от твари творец познаваем».

И вдруг Михайле припомнились другие слова, сказанные ему еще дедом Егором: «Творец тебе во всем является: и человек, и зверь, и птица, и коловращение времен, и всё, что вокруг тебя, — всё дело рук Творца, во всем Он. И все им направлено к одной цели. Ты же то грешным разумом постигнуть не дерзай».

«Ну а тут, в книге, что говорится? — подумал тогда Михайло. — А тут говорится как раз противное тому. Все, что вокруг тебя, весь мир человек познавать может. Нет запрета! Наука не грех!»

Рассказывая после этого как-то о новой книге Семену Никитичу Сабельникову, дьячку местной церкви, у которого еще грамоте учился, Михайло сказал:

— В той книге все числом пройдено. И твердь небесная, и земля, и воды — все в числе находится. На первое место оно поставлено. А число и мера к человеческому делу в ней прикладываются. Ведь нужны и час, месяц, год, и вес, и длина пути, и счет дней жизни. И работа тоже мерой меряется. Никуда от счисления не уйдешь. Оно все проймет. Через него весь мир узнаешь. И через число он в твоих руках окажется.

— Навострился ты по своей новой книге, — вдруг раздался в полутемной трапезной* голос отца Василия, священника Екатерининской церкви, которого в сумерках ни Михайло, ни Сабельников не заметили. — Навострился. Только смотри, как бы твое число против Бога не стало.

— Оно не против Бога, а за жизнь человеческую. А хорошо человеку жить на земле — разве против Бога?

— Ну, ты не мудри, — ответил отец Василий. — А то мудрость еще заведет тебя куда не следует. Настоящая жизнь человеку на Небеси. Здесь же — юдоль*.

— А почему же страдание человеку в земной жизни настоящее, а настоящего блаженства, щедрот человек должен ждать в другой жизни?

— А ты думаешь, что страдание здесь настоящее? Вспомни-ка ад. В него и попасть нетрудно…

— Можно вспомнить и рай. В него попасть нелегко.

— Смотри, Михайло… — недобро покачал головой отец Василий.

«Страхом всё, страхом, — думал тогда после разговора Михайло. — И кто старой веры держится, и кто новой — всё одно. Разницы тут между ними никакой. Все считают, что разум против веры встанет. Разуму же должен быть широкий путь. А к делу он быстрее и лучше пройдет через науки».

Недолгая июльская ночь уже кончалась. Скоро по заре и на сенокос идти, а Михайло все сидит за книгами.

Склонясь к грифельной доске, он делает вычисления и чертит с особенным усердием.

Закрывая книгу, он еще раз пробегает стоящую на заглавном листе широко разогнанную надпись из больших красных букв: «Арифметика». Взглянув вниз, он читает отбитую двумя линейками строку: «Сочинися сия книга чрез труды Леонтия Магницкого».

Тугими медными застежками он крепко стягивает переплет этой большой книги, которая называлась «Арифметикой», но заключала в себе сведения и по алгебре, геометрии, тригонометрии, астрономии и многое другое.

Потом Михайло Ломоносов перелистывает маленькие, упругие, сухо потрескивающие страницы другой книги, тесно забитые мелкой четкой печатью.

Закрыв эту книгу, «Грамматику словенския правильное синтагма» Мелетия Смотрицкого, полученную им от Дудина одновременно с книгой Магницкого, Михайло любовно проводит рукой по ее корешку, где через желтую кожу выдались три шнура, на которых были крепко сшиты листы книги.

Когда Михайло Ломоносов закрывал «Арифметику», перед его глазами мелькнула фраза: «Потребно есть науки стяжати…»

Потребно? Кому? Может быть, вот и ему отдать себя этому? Ведь есть же такие люди — ученые… Может, ему по книгам и идти?

Эта мысль возникла как-то просто, сама собой и будто даже не остановила на себе внимания. Но, улегшись в постель, он все не мог уснуть, и, когда пришли его будить, чтобы отправляться на сенокос, он еще не смыкал глаз. Он догадывался, что понял чрезвычайно для себя важное, но того, что он сделал первое свое великое открытие, Михайло Ломоносов еще не понял.

Глава четвертая

ЧЕРЕЗ ГОРДОСТЬ СВОЮ ПЕРЕСТУПИТЬ НЕЛЕГКО

«Арифметика» лежала на перевернутой вверх дном бочке. Михайло сидел подле на толстом обрубке дерева.

В сарае пахло смоленым корабельным канатом и тянуло промысловым поморским духом — смесью запахов рыбного соления и копчения, прожированных бахил*, снастей, пропахших водорослями и горькой солью. Читая, Михайло слегка покачивался — запоминал.

Кто-то сзади кашлянул.

Михайло быстро обернулся и поспешно встал. Перед ним стояла мачеха. Погрузившись в чтение, он не заметил, как она вошла.

Ирина Семеновна прикрыла глаза веками, едва заметно, в угол рта, дернулись губы. Но спокойствия своего мачеха явно не хотела нарушать. Совсем спокойно она сказала Михайле, направляясь в угол сарая:

— А ты не пужайся, Михайло, не пужайся. Вон бочку свою чуть было не свалил. Не на воровстве, чай, застигнут. Дело благое: света-учености ищешь. Не пужайся…

— Да уж как не испужаться! Шутка ли?..

Темный огонь так и полыхнул в недобрых глазах Ирины Семеновны. Однако она сдержалась.

Мачеха села на бухту корабельного каната. Михайло стоял.

— Сядь!

Он сел. Оба молчали. В сарай вошел петух и привел кур. Увидев людей, он зло порыл землю и далеко отбросил ее когтями. Затем он нацелился одним глазом — для верности — поочередно на Михайлу и мачеху, нахально заворчал и вдруг, далеко выбросив голову, так пронзительно кукарекнул, что перепуганные куры даже упали от страха. Став на одну ногу, петух поднял хвост торчком и застыл как каменный. Тогда куры закрыли глаза и присели в пыль на мягкие грудки.

Ирина Семеновна кивком показала на раскрытую «Арифметику»:

— Даже в сарае ты предаешься, вникаешь. Приворот в науке есть, сила великая. Зашла я к тебе — тебя нет. И сундук не заперт. Открыла — книг в нем и нету. Ай жалость! Давно уж хотела в руках их подержать. Думала, может, пойму, чем они берут.

— А тут ты, матушка, как случилась? Ведь сарай-то этот от нас две версты без малого. Гулять, видно, шла, ну и зашла? Проведать?

— Проведать. Отец в море, ты — один.

— И как ты сразу нашла? Ведь никому не сказывал.

— Свет не без добрых людей. Сказали, что ты к Петюшке, своему другу сердешному, в их сарай повадился.

— Да. Вольготно тут. В стороне. Никто не мешает. И книги свои я теперь тут храню. — Михайло указал на стоявший в углу крепкий ларь с большим железным засовом. — Понимаешь, матушка, кто-то заходил к нашему кузнецу да просил сделать ключ — как раз такой, как у замка, что дома у меня на сундучке. Кто бы это мог быть? А?

Игра сразу кончилась. Злой дурман ударил Ирине Семеновне в голову. Когда она шла сюда, то еще не совсем понимала, что, собственно, будет делать. Но теперь она решилась.

Мачеха поднялась в рост, мгновенно выпрямилась. Яркий красный платок сорвался с головы на плечи, открыл лицо этой еще не старой, высокой, красивой и сильной женщины.

— А-а-а! Ты что же, не пужаешься? Больно смел? Бесстрашный? — Она яростно двинулась вперед, отбрасывая в стороны душивший ее платок. — А я тебе говорю: при тебе возьму! Понял?

Глаза у Михайлы сделались узкими. Он бешено заскрипел зубами и преградил мачехе дорогу.

На яростном лице Ирины Семеновны изобразилось презрение, и она рукой отстранила пасынка.

Михайло схватил мачеху за запястье.

Ирина Семеновна отдернула руку, отступила назад.

— Ты, ты!.. Что? На мать руку поднял? — Она задыхалась. — А-а-а! Вон что!.. Да пусть тебе и роду… который от тебя пойдет… пусть… ух… пусть до скончания времен…

Но проклятие не успело сорваться с мачехиных уст.

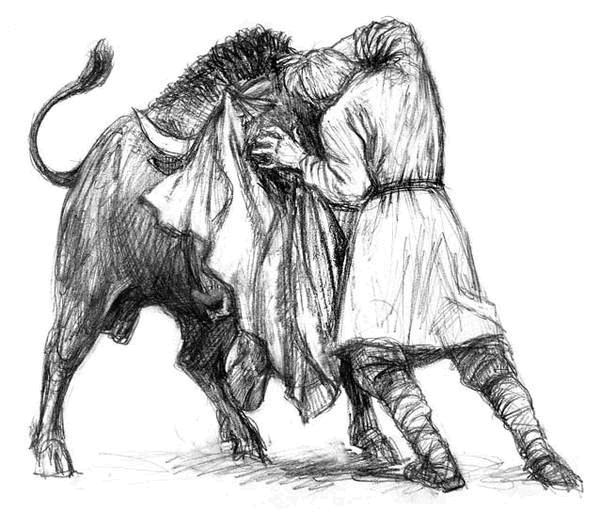

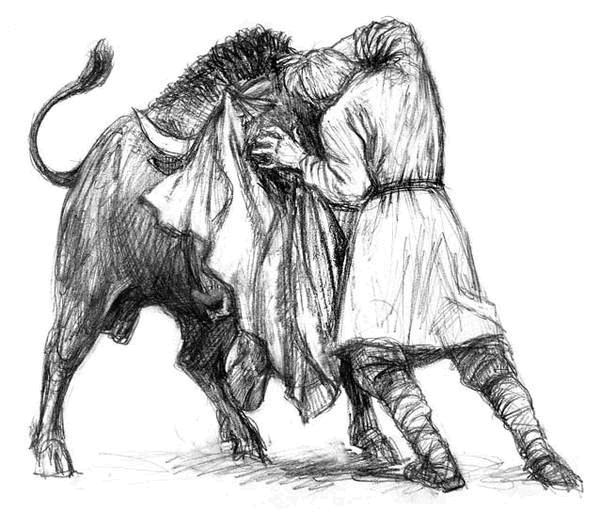

Из угла сарая, из стойла, уже давно смотрел на ярко-красный платок стоялый холмогорский бык. Когда же Ирина Семеновна двинулась вперед и ее платок пламенем взвился вверх, бык бешено надавил на дверь стойла, щеколда не выдержала, сорвалась, дверь распахнулась — и бык выскочил.

В то же мгновение еще новая беда приключилась.

Открывшаяся наотмашь дверь ударила изо всей силы петуха. Сумасшедший кочет гаркнул, от испуга сиганул под потолок, ударился о балку, тут он еще больше обезумел, еще раз по-сумасшедшему гаркнул и полетел к выходу. Куры издали оглушительный вопль, разом снялись с места и взвились за петухом.

Михайло невольно повернулся и все увидел. Бык быстро шел прямо на мачеху, нагнув могучую шею, по которой ходили желваки.

Бык шел на Ирину Семеновну со спины, она ничего не видела. И поняла она все только тогда, когда Михайло, успевший схватить обрубок дерева, служивший ему сиденьем, нанес быку по рогам удар. В это мгновение она обернулась, следя за Михайлой глазами. Если бы он не успел ударить быка, тот попал бы мачехе рогами прямо в живот. Опешившему быку Михайло быстро набросил на глаза лежавший рядом армяк* и налег на него изо всех сил плечом, стараясь сдвинуть с места и втолкнуть в стойло. Бык бешено замотал головой, стремясь освободиться от накинутого на голову армяка.

— Уходи, уходи, матушка!.. — закричал Михайло.

Ирина Семеновна стояла белая как полотно, но с места не сдвинулась.

— Уходи!.. Вырвется!..

Мачеха словно окаменела.

Тогда Михайло так налег на быка, что тот все-таки подался назад. Затем Михайло закричал на него. Бык взвыл зло, а потом задом попятился в стойло. Схватив веревку, Михайло стал завязывать захлопнутую им дверь. Мачеха стояла не двигаясь.

На бочке лежала раскрытая книга. Михайло был в стороне. Ирина Семеновна посмотрела на книгу, потом перевела глаза на Михайлу. Книгу она не тронула. Вдруг ее посеревшие губы искривились.

— Изрядно, Михайло, изрядно! Ты за один раз спас и душу свою — от проклятия, и тело свое — от погубления. На себя опасность принял. На роду, видать, у тебя удача. — Мачеха кивком указала на книгу: — Твое, Михайло, твое. Заслужил. Высотой духа христианского. Боле не притронусь.

Она повернулась и не торопясь вышла из сарая.

Михайло стоял у входа в сарай и смотрел вслед мачехе. «Через гордость свою переступить не смогла», — подумалось ему. Он усмехнулся.

В сарае пахло смоленым корабельным канатом и тянуло промысловым поморским духом — смесью запахов рыбного соления и копчения, прожированных бахил*, снастей, пропахших водорослями и горькой солью. Читая, Михайло слегка покачивался — запоминал.

Кто-то сзади кашлянул.

Михайло быстро обернулся и поспешно встал. Перед ним стояла мачеха. Погрузившись в чтение, он не заметил, как она вошла.

Ирина Семеновна прикрыла глаза веками, едва заметно, в угол рта, дернулись губы. Но спокойствия своего мачеха явно не хотела нарушать. Совсем спокойно она сказала Михайле, направляясь в угол сарая:

— А ты не пужайся, Михайло, не пужайся. Вон бочку свою чуть было не свалил. Не на воровстве, чай, застигнут. Дело благое: света-учености ищешь. Не пужайся…

— Да уж как не испужаться! Шутка ли?..

Темный огонь так и полыхнул в недобрых глазах Ирины Семеновны. Однако она сдержалась.

Мачеха села на бухту корабельного каната. Михайло стоял.

— Сядь!

Он сел. Оба молчали. В сарай вошел петух и привел кур. Увидев людей, он зло порыл землю и далеко отбросил ее когтями. Затем он нацелился одним глазом — для верности — поочередно на Михайлу и мачеху, нахально заворчал и вдруг, далеко выбросив голову, так пронзительно кукарекнул, что перепуганные куры даже упали от страха. Став на одну ногу, петух поднял хвост торчком и застыл как каменный. Тогда куры закрыли глаза и присели в пыль на мягкие грудки.

Ирина Семеновна кивком показала на раскрытую «Арифметику»:

— Даже в сарае ты предаешься, вникаешь. Приворот в науке есть, сила великая. Зашла я к тебе — тебя нет. И сундук не заперт. Открыла — книг в нем и нету. Ай жалость! Давно уж хотела в руках их подержать. Думала, может, пойму, чем они берут.

— А тут ты, матушка, как случилась? Ведь сарай-то этот от нас две версты без малого. Гулять, видно, шла, ну и зашла? Проведать?

— Проведать. Отец в море, ты — один.

— И как ты сразу нашла? Ведь никому не сказывал.

— Свет не без добрых людей. Сказали, что ты к Петюшке, своему другу сердешному, в их сарай повадился.

— Да. Вольготно тут. В стороне. Никто не мешает. И книги свои я теперь тут храню. — Михайло указал на стоявший в углу крепкий ларь с большим железным засовом. — Понимаешь, матушка, кто-то заходил к нашему кузнецу да просил сделать ключ — как раз такой, как у замка, что дома у меня на сундучке. Кто бы это мог быть? А?

Игра сразу кончилась. Злой дурман ударил Ирине Семеновне в голову. Когда она шла сюда, то еще не совсем понимала, что, собственно, будет делать. Но теперь она решилась.

Мачеха поднялась в рост, мгновенно выпрямилась. Яркий красный платок сорвался с головы на плечи, открыл лицо этой еще не старой, высокой, красивой и сильной женщины.

— А-а-а! Ты что же, не пужаешься? Больно смел? Бесстрашный? — Она яростно двинулась вперед, отбрасывая в стороны душивший ее платок. — А я тебе говорю: при тебе возьму! Понял?

Глаза у Михайлы сделались узкими. Он бешено заскрипел зубами и преградил мачехе дорогу.

На яростном лице Ирины Семеновны изобразилось презрение, и она рукой отстранила пасынка.

Михайло схватил мачеху за запястье.

Ирина Семеновна отдернула руку, отступила назад.

— Ты, ты!.. Что? На мать руку поднял? — Она задыхалась. — А-а-а! Вон что!.. Да пусть тебе и роду… который от тебя пойдет… пусть… ух… пусть до скончания времен…

Но проклятие не успело сорваться с мачехиных уст.

Из угла сарая, из стойла, уже давно смотрел на ярко-красный платок стоялый холмогорский бык. Когда же Ирина Семеновна двинулась вперед и ее платок пламенем взвился вверх, бык бешено надавил на дверь стойла, щеколда не выдержала, сорвалась, дверь распахнулась — и бык выскочил.

В то же мгновение еще новая беда приключилась.

Открывшаяся наотмашь дверь ударила изо всей силы петуха. Сумасшедший кочет гаркнул, от испуга сиганул под потолок, ударился о балку, тут он еще больше обезумел, еще раз по-сумасшедшему гаркнул и полетел к выходу. Куры издали оглушительный вопль, разом снялись с места и взвились за петухом.

Михайло невольно повернулся и все увидел. Бык быстро шел прямо на мачеху, нагнув могучую шею, по которой ходили желваки.

Бык шел на Ирину Семеновну со спины, она ничего не видела. И поняла она все только тогда, когда Михайло, успевший схватить обрубок дерева, служивший ему сиденьем, нанес быку по рогам удар. В это мгновение она обернулась, следя за Михайлой глазами. Если бы он не успел ударить быка, тот попал бы мачехе рогами прямо в живот. Опешившему быку Михайло быстро набросил на глаза лежавший рядом армяк* и налег на него изо всех сил плечом, стараясь сдвинуть с места и втолкнуть в стойло. Бык бешено замотал головой, стремясь освободиться от накинутого на голову армяка.

— Уходи, уходи, матушка!.. — закричал Михайло.

Ирина Семеновна стояла белая как полотно, но с места не сдвинулась.

— Уходи!.. Вырвется!..

Мачеха словно окаменела.

Тогда Михайло так налег на быка, что тот все-таки подался назад. Затем Михайло закричал на него. Бык взвыл зло, а потом задом попятился в стойло. Схватив веревку, Михайло стал завязывать захлопнутую им дверь. Мачеха стояла не двигаясь.

На бочке лежала раскрытая книга. Михайло был в стороне. Ирина Семеновна посмотрела на книгу, потом перевела глаза на Михайлу. Книгу она не тронула. Вдруг ее посеревшие губы искривились.

— Изрядно, Михайло, изрядно! Ты за один раз спас и душу свою — от проклятия, и тело свое — от погубления. На себя опасность принял. На роду, видать, у тебя удача. — Мачеха кивком указала на книгу: — Твое, Михайло, твое. Заслужил. Высотой духа христианского. Боле не притронусь.

Она повернулась и не торопясь вышла из сарая.

Михайло стоял у входа в сарай и смотрел вслед мачехе. «Через гордость свою переступить не смогла», — подумалось ему. Он усмехнулся.

Глава пятая

ЧТО ЗАДУМАЛИ УЧИТЕЛЯ МИХАЙЛЫ

Иван Афанасьевич Шубный отправился к Сабельникову.

— Семену Никитичу…

Сабельников стоял у верстака и строгал доску. Ответив на приветствие Шубного, он отложил рубанок в сторону и, пригласив гостя сесть на сложенные у стены сарая бревна, сам сел с ним рядом.

— Покалякать с тобой, Семен Никитич. Дельце есть.

— Ну что ж…

— Вот о чем тебя спросить хочу. Как Михайло из раскола вернулся, тебе в церкви пособлял читать псалмы* и каноны* и жития святых, в Прологах* напечатанные.

— Как своему лучшему ученику, я ему и давал читать.

— Что-то давненько не слыхал я Михайлы в церкви.

— Стало быть, не усерден ты стал в посещении храма Божьего, Иван Афанасьевич. Редко бываешь…

Под густыми усами Шубного проскользнула еле заметная усмешка.

— Может, и так… Однако давай-ка, Семен Никитич, говорить напрямки. Блуждает парень и может так сорваться, что и костей не соберет.

— Может.

— Так вот про что я хотел тебе рассказать. Был я третьёводни* в Холмогорах, в канцелярии, дело случилось. Ну вот, сижу я, стало быть, и дожидаюсь. Приказный* вышел, и никого в комнате нет. Прискучило это мне сидеть. Дай, думаю, похожу, ноги затекли. Пошел я, а на столе книга большая раскрытая лежит, исповедная книга по холмогорскому соборному приходу. Взглянул я по любопытству; переложил один лист, другой. И вот вижу — Ломоносовы. И там значится, что Василий Дорофеевич Ломоносов и законная его жена Ирина Семеновна были у исповеди. И тут же проставлено, что Михайло Ломоносов в сем году, 1728-м, у исповеди не был. И написано, почему не был. По нерадению. Прямо так и написано. Запись та не для всех глаз, вроде тайная. И думаю так: дело о Михайле пошло куда повыше. Там ему решение и будет. Коготок увяз — всей птице пропасть. Видел я ту запись два дня назад. Ты мне ничего не сказывал. Стало быть, ничего о ней не знаешь?

Сабельников молчал.

— Ты что же? — спросил его Шубный.

— За такие дела наказание немалое.

— Вот и я так думаю. И по-всякому дело повернуть можно. А как ты да я — мы учителя его, которые грамоте еще наставляли и потом наукам обучали, то нам его и остеречь. Вот и давай совет держать. Потому к тебе и пришел.

— По этому делу?

— Мало ли?

— Нет.

Ни к кому не обращаясь, Сабельников сказал:

— Человеку в жизни к настоящему его месту приставать следует.

И, сказав это, он задумался. Вот он — дьячок местной церкви. И столько уж лет. Ему теперь пятьдесят шесть. Так, значит, всю жизнь на том и провековал. А ведь когда в подьяческой и певческой школе при Холмогорском архиерейском доме учился, первым учеником был. Ему эти мысли в голову часто и раньше приходили. И когда сам себе говорил он: сыт, мол, обут, одет, жена и дети не по миру ходят, будто успокаивался. Но, однако, ненадолго: червь начинал точить ему сердце, и понимал он, что не только такая, как его, жизнь и бывает.

Шубный же будто еще нарочно разбередил рану:

— И по книгам ты умудрен, читал много книг и умом суть проницать любишь.

— Что ж, помалу мудрствуем. Не грех.

В голосе Сабельникова слышалась скрытая досада. Посмотрев искоса на Шубного, он спросил:

— Исповедуешь меня, что ли?

— А не только на исповеди правду говорить.

— О какой правде думаешь?

— О той, Семен Никитич, в которой человек, не боясь, сам себе признаётся. Самая большая правда.

— Ага! Ну-ка, прямо по ней, Иван Афанасьевич, теперь сам и признайся. Ты сам на своем месте ли? Достиг?

Шубный рассмеялся. Он смеялся долго и невесело.

— Эх, Семен, Семен!.. То ли ты, значит, больше преуспел, то ли я. И не разберешь. Не тягаться нам промеж себя, стало быть, — чья удача боле и чья пересилит. В Михайле-то крепкая хватка. Многое может осилить. Но что?.. Однако стороной мы пошли. Давай про дело, с которым к тебе пришел. Беду-то от Михайлы не отвратить ли как?

— А беды Михайле не будет.

— Это почему же?

— Михайло по весне болел и у исповеди быть не мог. Вовсе не по нерадению случилось это.

— Болел? Что-то не припомню. Какой такой болезнью?

— Обыкновенной.

— И, значит, ходить не мог?

— Как же это ходить, ежели он как в огне горел?

— По соседству живу-у, — протянул Шубный.

— Да и я недалеко. Как в Холмогорах я был, где нужно, о Михайлиной болезни и сказал. Делу и конец.

— У тебя, Семен Никитич, сколько душ всего семейства-то?

— Сам восьмой. А ты что?

— Просто так. Ежели от службы тебя отрешат, что, думаю, будет?

— Семену Никитичу…

Сабельников стоял у верстака и строгал доску. Ответив на приветствие Шубного, он отложил рубанок в сторону и, пригласив гостя сесть на сложенные у стены сарая бревна, сам сел с ним рядом.

— Покалякать с тобой, Семен Никитич. Дельце есть.

— Ну что ж…

— Вот о чем тебя спросить хочу. Как Михайло из раскола вернулся, тебе в церкви пособлял читать псалмы* и каноны* и жития святых, в Прологах* напечатанные.

— Как своему лучшему ученику, я ему и давал читать.

— Что-то давненько не слыхал я Михайлы в церкви.

— Стало быть, не усерден ты стал в посещении храма Божьего, Иван Афанасьевич. Редко бываешь…

Под густыми усами Шубного проскользнула еле заметная усмешка.

— Может, и так… Однако давай-ка, Семен Никитич, говорить напрямки. Блуждает парень и может так сорваться, что и костей не соберет.

— Может.

— Так вот про что я хотел тебе рассказать. Был я третьёводни* в Холмогорах, в канцелярии, дело случилось. Ну вот, сижу я, стало быть, и дожидаюсь. Приказный* вышел, и никого в комнате нет. Прискучило это мне сидеть. Дай, думаю, похожу, ноги затекли. Пошел я, а на столе книга большая раскрытая лежит, исповедная книга по холмогорскому соборному приходу. Взглянул я по любопытству; переложил один лист, другой. И вот вижу — Ломоносовы. И там значится, что Василий Дорофеевич Ломоносов и законная его жена Ирина Семеновна были у исповеди. И тут же проставлено, что Михайло Ломоносов в сем году, 1728-м, у исповеди не был. И написано, почему не был. По нерадению. Прямо так и написано. Запись та не для всех глаз, вроде тайная. И думаю так: дело о Михайле пошло куда повыше. Там ему решение и будет. Коготок увяз — всей птице пропасть. Видел я ту запись два дня назад. Ты мне ничего не сказывал. Стало быть, ничего о ней не знаешь?

Сабельников молчал.

— Ты что же? — спросил его Шубный.

— За такие дела наказание немалое.

— Вот и я так думаю. И по-всякому дело повернуть можно. А как ты да я — мы учителя его, которые грамоте еще наставляли и потом наукам обучали, то нам его и остеречь. Вот и давай совет держать. Потому к тебе и пришел.

— По этому делу?

— Мало ли?

— Нет.

Ни к кому не обращаясь, Сабельников сказал:

— Человеку в жизни к настоящему его месту приставать следует.

И, сказав это, он задумался. Вот он — дьячок местной церкви. И столько уж лет. Ему теперь пятьдесят шесть. Так, значит, всю жизнь на том и провековал. А ведь когда в подьяческой и певческой школе при Холмогорском архиерейском доме учился, первым учеником был. Ему эти мысли в голову часто и раньше приходили. И когда сам себе говорил он: сыт, мол, обут, одет, жена и дети не по миру ходят, будто успокаивался. Но, однако, ненадолго: червь начинал точить ему сердце, и понимал он, что не только такая, как его, жизнь и бывает.

Шубный же будто еще нарочно разбередил рану:

— И по книгам ты умудрен, читал много книг и умом суть проницать любишь.

— Что ж, помалу мудрствуем. Не грех.

В голосе Сабельникова слышалась скрытая досада. Посмотрев искоса на Шубного, он спросил:

— Исповедуешь меня, что ли?

— А не только на исповеди правду говорить.

— О какой правде думаешь?

— О той, Семен Никитич, в которой человек, не боясь, сам себе признаётся. Самая большая правда.

— Ага! Ну-ка, прямо по ней, Иван Афанасьевич, теперь сам и признайся. Ты сам на своем месте ли? Достиг?

Шубный рассмеялся. Он смеялся долго и невесело.

— Эх, Семен, Семен!.. То ли ты, значит, больше преуспел, то ли я. И не разберешь. Не тягаться нам промеж себя, стало быть, — чья удача боле и чья пересилит. В Михайле-то крепкая хватка. Многое может осилить. Но что?.. Однако стороной мы пошли. Давай про дело, с которым к тебе пришел. Беду-то от Михайлы не отвратить ли как?

— А беды Михайле не будет.

— Это почему же?

— Михайло по весне болел и у исповеди быть не мог. Вовсе не по нерадению случилось это.

— Болел? Что-то не припомню. Какой такой болезнью?

— Обыкновенной.

— И, значит, ходить не мог?

— Как же это ходить, ежели он как в огне горел?

— По соседству живу-у, — протянул Шубный.

— Да и я недалеко. Как в Холмогорах я был, где нужно, о Михайлиной болезни и сказал. Делу и конец.

— У тебя, Семен Никитич, сколько душ всего семейства-то?

— Сам восьмой. А ты что?

— Просто так. Ежели от службы тебя отрешат, что, думаю, будет?

Глава шестая

СЕ ЕСТЬ ПЕТР

В прошлом году, на исходе зимы, собралась в одно из воскресений около деда Луки мишанинская и из соседней Денисовки молодежь, и стали его просить рассказать о царе Петре. Был здесь и Михайло.

Петр три раза бывал на Двине и Белом море. Деду Луке доводилось его видеть. Об этих встречах Лука Леонтьевич Ломоносов любил рассказывать. Особенно охотно вспоминал он об одной встрече с царем.

— Царей у нас до Петра не случалось, — начал дед Лука свой любимый рассказ о том, как еще в первый раз к ним на Двину и Белое море царь Петр приходил. — Видно, недосуг им был. Да и что на нас глядеть? Диковина какая?

Вот и достигла до нас весть: идет к вам царь Петр, русский государь, идет и скоро будет. С чем, думаем, идет царь? Не провинились ли? Не взыщет ли на чем? Цари-то со страхом ходят.

Уж потом вызнали. Задумал он об то время свое дело: державу Российскую на морях ставить. И приходил он к нам Белого моря смотреть, каково оно есть. Тридцать да еще с лишком годков тому уже.

Море наше Белое одно в то время было, по которому отпуск заморский российский совершался, по нему только корабли чужеземные к земле российской и плыли. Учрежден заморский торг был при Грозном еще царе.

В наших Холмогорах тому управа спервоначалу находилась, а потом, как Архангельский город состроили в 70 верстах оттуда, там всему торгу место основалось.

В июле приплыл от Вологды на стругах* царь, шел по Су́хоне, Двине, Курополке нашей, мимо Курострова и к Холмогорам приставал. Повидать его тогда мне не довелось. А как обратным ходом от Архангельска через Холмогоры шел на Москву в том годе царь, по осени уже то было, лист падал.

Пришел царь на Холмогоры к самой ночи. А наутро на малом карбасе* не со многими людьми в Вавчугу плыл как раз мимо нас по Курополке. К Бажениным, ради смотрения их пильной мельницы.

Снарядил я карбасок и поплыл тоже в Вавчугу. Авось, думаю, царя повидать удастся. Никогда не видал. Каков он? Такой ли, как все люди, или другой?

Пристал я к тому месту, где вода через пильную мельницу идет, а потом ручьем в Двину падает. Поднимаюсь на угор, на котором наковальня большая баженинская стоит. Тут прямой путь к палатам баженинским. Прохожу мимо наковальни — двое высоченных парней молот в молот по якорному копью бьют. Железо красное, из огня только, на подвесе висит, а наковальня баженинская стопудовая, что в землю вросла, гудит и будто под молотами припадает. Парни так и секут. В кожаных фартуках до плеч, руки заголены. Не иначе для самого царя стараются.

Прошел я мимо наковальни и к дому баженинскому, что на белом тесаном камне поставлен, иду. Тут и случись мужичишка наш куростровский, что службу Бажениным служит. «Скажи, — говорю, — нельзя ли как мне на государя нашего Петра Алексеевича, всея Руси, одним хоть глазом поглядеть, сподобиться? Больно уж надобно. Только боюсь: сунусь — а стража топориками изрубит да бояре громов намечут. Пособи — не чужие ведь, земляки». А он как посмотрит на меня, будто ума решился я, и говорит: «С неба ты, что ли, Лука, свалился?» Я и отвечаю: «Нет. Зачем мне с неба валиться? С Курострова приплыл я, а государя своего всякий поглядеть может». — «Приставал ты под угором, чай?» — «Там. Где же иначе». — «И мимо наковальни шел?» — «Шел». — «И ничего тебе на ум не вспало?» — И смеется. «Вспало: вижу — парни, двое, по кузнечному делу хорошо справляются. Аж толпа собралась и глазеет. Хорошо, думаю, работают». — «Вот и говорю, что с неба ты свалился». — И опять смеется.

Петр три раза бывал на Двине и Белом море. Деду Луке доводилось его видеть. Об этих встречах Лука Леонтьевич Ломоносов любил рассказывать. Особенно охотно вспоминал он об одной встрече с царем.

— Царей у нас до Петра не случалось, — начал дед Лука свой любимый рассказ о том, как еще в первый раз к ним на Двину и Белое море царь Петр приходил. — Видно, недосуг им был. Да и что на нас глядеть? Диковина какая?

Вот и достигла до нас весть: идет к вам царь Петр, русский государь, идет и скоро будет. С чем, думаем, идет царь? Не провинились ли? Не взыщет ли на чем? Цари-то со страхом ходят.

Уж потом вызнали. Задумал он об то время свое дело: державу Российскую на морях ставить. И приходил он к нам Белого моря смотреть, каково оно есть. Тридцать да еще с лишком годков тому уже.

Море наше Белое одно в то время было, по которому отпуск заморский российский совершался, по нему только корабли чужеземные к земле российской и плыли. Учрежден заморский торг был при Грозном еще царе.

В наших Холмогорах тому управа спервоначалу находилась, а потом, как Архангельский город состроили в 70 верстах оттуда, там всему торгу место основалось.

В июле приплыл от Вологды на стругах* царь, шел по Су́хоне, Двине, Курополке нашей, мимо Курострова и к Холмогорам приставал. Повидать его тогда мне не довелось. А как обратным ходом от Архангельска через Холмогоры шел на Москву в том годе царь, по осени уже то было, лист падал.

Пришел царь на Холмогоры к самой ночи. А наутро на малом карбасе* не со многими людьми в Вавчугу плыл как раз мимо нас по Курополке. К Бажениным, ради смотрения их пильной мельницы.

Снарядил я карбасок и поплыл тоже в Вавчугу. Авось, думаю, царя повидать удастся. Никогда не видал. Каков он? Такой ли, как все люди, или другой?

Пристал я к тому месту, где вода через пильную мельницу идет, а потом ручьем в Двину падает. Поднимаюсь на угор, на котором наковальня большая баженинская стоит. Тут прямой путь к палатам баженинским. Прохожу мимо наковальни — двое высоченных парней молот в молот по якорному копью бьют. Железо красное, из огня только, на подвесе висит, а наковальня баженинская стопудовая, что в землю вросла, гудит и будто под молотами припадает. Парни так и секут. В кожаных фартуках до плеч, руки заголены. Не иначе для самого царя стараются.

Прошел я мимо наковальни и к дому баженинскому, что на белом тесаном камне поставлен, иду. Тут и случись мужичишка наш куростровский, что службу Бажениным служит. «Скажи, — говорю, — нельзя ли как мне на государя нашего Петра Алексеевича, всея Руси, одним хоть глазом поглядеть, сподобиться? Больно уж надобно. Только боюсь: сунусь — а стража топориками изрубит да бояре громов намечут. Пособи — не чужие ведь, земляки». А он как посмотрит на меня, будто ума решился я, и говорит: «С неба ты, что ли, Лука, свалился?» Я и отвечаю: «Нет. Зачем мне с неба валиться? С Курострова приплыл я, а государя своего всякий поглядеть может». — «Приставал ты под угором, чай?» — «Там. Где же иначе». — «И мимо наковальни шел?» — «Шел». — «И ничего тебе на ум не вспало?» — И смеется. «Вспало: вижу — парни, двое, по кузнечному делу хорошо справляются. Аж толпа собралась и глазеет. Хорошо, думаю, работают». — «Вот и говорю, что с неба ты свалился». — И опять смеется.