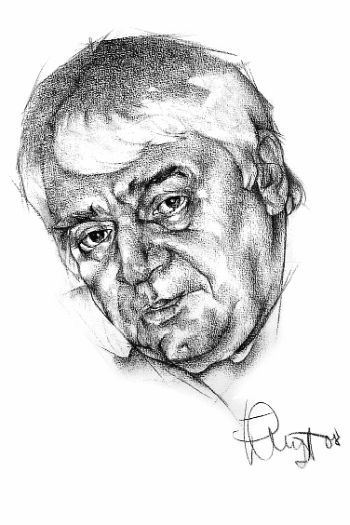

А. Гельман

Последнее будущее

ОЙ, Я СТАРЫЙ,

ОЙ, НЕМОЛОДОЙ,

ЕДУ С БАЗАРА -

ТОРГОВАЛ ДУШОЙ.

СЛАВА БОГУ,

НЕ ВСЮ КУПИЛИ,

НЕ СОВСЕМ БУДЕТ СТЫДНО

ЛЕЖАТЬ В МОГИЛЕ.

Бумага, черный карандаш. 57х76

I

* * *

Кто летчик моей души,

кто летает на ней,

кто сажает ее в болото?

Я летчик моей души,

и летаю на ней,

я сажаю ее в болото.

Я и моя душа,

мы плохо знаем друг друга,

я забываю, что она у меня есть,

она забывает, что я у нее есть.

Я и моя душа,

мы учимся жить друг у друга,

но больше я у нее,

чем она у меня.

Я и моя душа,

нам скоро предстоит разлука,

я не хочу ее потерять,

она не хочет меня оставлять,

но выхода нет.

Кто летчик моей души,

кто летает на ней,

кто сажает ее в болото?

Я летчик моей души,

я летаю на ней,

я сажаю ее в болото.

* * *

Вот сижу себе тихо,

слегка поддавши,

ни о чем не думаю,

ничего меня не гложет,

в голове что-то круглое,

как ноль, как колесо,

которое никуда не катится,

хотя когда-то куда-то катилось.

Голова настолько пустая, порожняя,

что даже не возникает вопроса,

куда подевалось ее содержимое.

Голова без вопросов -

боже, какое это чудо,

какая радость, какое блаженство!

О, голова без вопросов,

ноги без дороги,

конец без начала…

* * *

Как белесый вялый туман,

вползает в грудную клетку Скука,

по второму, четвертому, десятому разу

приходит, что уже приходило,

уходит, что уже уходило,

начинается, что уже начиналось,

кончается, что уже кончалось.

Повторения повторений обвивают меня,

копии копий обнимают меня.

Скука – мой поводырь, мой Сусанин,

которого никто уже в плен не берет,

а самому укокошить ее бревном

сил уже не хватает.

* * *

Я стараюсь не видеть

тех, кто меня не любит,

никогда не хожу в гости

к тем, кто меня не любит,

не хожу даже к тем, у кого могут случайно оказаться

те, кто меня не любит,

не интересуюсь, что говорят про меня

те, кто меня не любит,

не хочу знать, за что, почему, из-за чего

меня не любят,

до какой степени меня не любят

те, кто меня не любит.

Забываю о них, будто их нет, и никогда не было,

и никогда не будет на свете.

А было время, когда я обожал посмотреть в глаза

тем, кто меня не любит,

а было время, когда мне доставляло удовольствие

появиться там, где можно было встретить

тех, кто меня не любит,

а было время, когда меня интересовало,

насколько, до какой степени меня не любят

те, кто меня не любит,

а было время, когда я страстно хотел,

чтобы те, кто меня не любит,

еще больше, еще сильнее, еще ярче меня не любили.

Но прошло это время, улетело,

теперь стараюсь не знать, не слышать, не помнить

о тех, кто меня не любит,

теперь я не люблю, когда меня не любят.

О, тогда!

О, теперь…

* * *

Глуп я был беспредельно до середины жизни,

долго, не понимая себя,

пытался понять все на свете.

Боже, сколько раз я себя обманывал,

жизни не хватит, чтобы закончить этот подсчет.

Если когда-нибудь мне откроется

вся нелепость всех моих лет,

страшно подумать, что может случиться со мной.

Рос я в диком лесу,

к вымени дикого мира губы мои присосались -

чудом я выполз из леса,

чудом стал человеком.

* * *

Годы выпили мое сердце,

выпили, запьянели,

разбрелись, шатаясь, по всей моей жизни,

не могу их собрать до кучи,

выстроить по ранжиру.

Если вдруг, после моей смерти,

с бодуна проснется

какой-нибудь девяносто первый,

или шестьдесят восьмой,

или вот этот, две тысячи третий -

погладите, люди добрые,

заблудившиеся мои годочки,

не кляните, не матюгайтесь,

проводите их до моей могилы.

* * *

«Всё» – это что?

Всё, что вижу, всё, что слышу?

Всё, о чем думаю?

«Всё» – это Бог?

«Всё» – это смерть?

«Всё» – ты хоть само понимаешь,

что ты означаешь?

Какое чужое слово!

Отвратительный, мерзкий образ,

издевка речи над говорящим.

Кто умер, тот не скажет «вот и всё»,

а это единственный случай,

когда слово-ублюдок

было бы уместным.

* * *

Я не знал, что я родился,

я видел, не понимая, что вижу,

я слышал, не понимая, что слышу,

только теперь, оглядываясь назад,

не раз испытав на себе, что значит

не быть, не понимая, что тебя нет,

я сознаю, какое это счастье

быть, не понимая, что ты есть…

* * *

Обожаю, когда внешне ничего не меняется,

чтобы стол не сдвигался, тем более диван,

чтобы веши носились до достойной изношенности,

никуда не переезжать, ничего не переставлять,

пусть лежит, как лежало,

стоит, как стояло,

пусть крутится, как крутилось,

пусть не крутится, как не крутилось,

никаких перемен, замри все вокруг!

А в это время в душе происходит революция:

все ломается, выворачивается наизнанку, рушится -

ты уже совершенно другой человек,

но об этом никто не догадывается:

походка та же, усмешка та же,

по-прежнему внимательно рассматриваешь дам,

по-прежнему всегда готов принять сто грамм, -

моя любимая хитрость,

мой любимый обман.

* * *

Плечи – свинцовые погоны,

ногти растут быстрей, чем мысли,

брови вымахали, как крылья,

будто нос улететь собрался.

Не улетай, нос мой, носик,

лицо мое к тебе привыкло,

как я привык к имени Саша,

без тебя два моих глаза сольются,

утону я в этом бездонном море.

* * *

Устал.

Каждый вдох, каждый выдох

запоминаются,

шея не держит свинцовую голову,

выгибается,

сейчас отломится голова от плеч

и покатится.

Устал.

Ничего не хочу,

настолько ничего не хочу,

будто никогда ничего не хотел.

Волнуется море Несделанного,

я устал раньше, чем успел.

* * *

Время спит и видит во сне,

как я плаваю на спине,

не обнимали меня никогда,

как обнимает меня вода,

я боюсь только одного:

время проснется – я рухну на дно.

* * *

Дайте душе спокойно сосредоточиться

на пустяках, на ерунде, на семечках,

из маленького, из самого крошечного

пусть вырастет что-то большое,

как когда-то из поворота мысли,

одного поворота в одной голове,

выросла революция, выросла бомба.

Достаточно одной яркой вспышки,

и каждое сердце наполнится радостью

или смертью.

Поставьте у выхода из моей головы охрану.

* * *

Человек может жить без Бога,

пока смерть ему кажется игрушкой в его руках,

пока он видит себя стоящим на лестнице,

устремленной ввысь.

Но когда обнаружится,

что лестница парит в облаках

без опор, без креплений,

в любую минуту может опрокинуться, перевернуться,

он падает перед Всевышним, распластавшись,

как сраженный пулей бегемот.

О, как много нас, припавших к божьим стопам

обессиленными, больными, старыми,

промотавшими душу и годы,

зачеркнувшими не только большие,

но и самые крошечные надежды.

Господи, смилуйся над вспомнившими тебя

на исходе жизни,

в двух-трех шагах от лезвия бритвы,

отчленяющей душу от плоти

по краю последнего вздоха

Запоздалой, недолгой была их вера,

отпусти им грех этот тяжкий.

* * *

Дети должны приносить отцу огорчения,

иначе какие они дети, чьи они дети?

Осла? Верблюда?

Отец должен перманентно приходить в ярость,

покрываться холодным потом,

его должен охватывать ужас.

Иначе какой он отец, чей он отец?

Манекенов? Кукол?

Дети должны быть такими, чтобы отец

каждый вечер, ложась спать,

молил Всевышнего

не дать ему утром проснуться.

Тогда это дети, тогда это отец,

тогда понятно, почему

Бога мы зовем Отцом

* * *

Памяти Анатолия Соснина

Когда я думаю о тебе, я не все понимаю

в твоих несуразных, запредельных поступках,

но всем своим существом ощущаю

красоту сочувствия, милости,

красоту равнодушия

к вознаграждениям суеты.

Какой-то негромкий,

но пронзительный упрек

исходит из твоей завершившейся жизни.

Ты оставил после себя

чистую, белую тень,

расстилающуюся перед нами,

как свиток Писания,

как приглашение или обязанность

начертать некое знамение,

способное успокоить

разгоряченный своей глупостью мир.

Я смутно догадываюсь,

каким должен быть этот знак,

только вряд ли достанет нам сил

отыскать его или придумать.

Твой призыв,

как примерзшая бабочка,

бьется свободным крылышком

о ледяное стекло окна,

выходящего в петербургский

замурованный двор твоего дома.

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Мы дышали свободой,

которой не было,

она врывалась в нашу грудь

из глубин своего отсутствия,

завораживала,

мы никогда не забудем ее,

недосягаемую,

неистребимую.

Зло творило добро,

другого добра мы не знали,

кто вышел из этого пекла живым,

глядит на себя и плачет.

* * *

Капитан Крестьянинов,

ротный,

убежденный холостяк,

высокий, длинный, как расстояние

от Севастополя до Камчатки.

Как хорошо было с тобой выпивать,

такой от тебя шел простор, такой аромат,

будто выпивали за одним столом

со всеми народами СССР.

Улыбка твоя – как открытая дверь

в теплый, гостеприимный дом,

рукопожатие – клятва в вечной дружбе.

Где ты, друг мой? Живой?

Помнишь ли ты меня?

Тебе нравилась моя застенчивость,

я внимал твоим отеческим наставлениям -

никогда не забуду святые твои слова:

«Учись у меня, Сашок, только одному -

как выпивать каждый день и не стать алкашом,

это великое искусство!»

Я был молоденьким лейтенантом,

шел пятьдесят шестой год,

Хрущев размазал по стенке Сталина,

а у нас в роте половина солдат – грузины.

С утра до вечера они задавали один и тот же вопрос:

«Почему Хрущев молчал, когда Сталин был жив?»

«Почему Хрущев молчал, когда Сталин был жив?»

«Почему Хрущев молчал, когда Сталин был жив?»

Капитан Крестьянинов построил роту и ответил:

«Потому что он боялся, что Сталин его убьет».

«А почему он не признается, что боялся?»

«Почему не признается, что боялся?»

«Почему…»

«Потому, что это и так понятно.

Кому не понятно, прошу выйти из строя».

Никто не вышел.

Когда мы покинули казарму,

ты закурил и сказал:

«Сталин, конечно, палач,

но Хрущев тоже большая сука».

ЧЕЧНЯ

На снегу

четыре отрубленные головы,

четыре красные пуговицы

на застегнутом

белоснежном имперском мундире

России.

* * *

Что угодно принимает облик человека,

что угодно надевает на себя два глаза, два уха,

что угодно издает членораздельные звуки,

что угодно составляет половину человечества.

ЕЩЕ

Я так много в последние месяцы думал о смерти,

готовил душу к излету,

что сегодня, вдруг в зеркале себя увидав,

искренне удивился:

о, да я еще жив!

Какое открытие!

Я люблю вас, три замечательных слова:

Я ЕЩЕ ЖИВ.

Особенно обожаю ЕЩЕ -

еще поглядим,

еще погуляем,

еще выпьем водочки, черт возьми.

Еще что-то намазюкаем, напишем,

еще что-то скажем такое,

чего, может быть, до нас никто не сказал.

А почему бы и нет!

О, как мне любо это слово ЕЩЕ!

Я глажу каждую из трех его буковок,

этот красавец Щ,

трехтрубный пароход, трехголовый гигант,

и эти две евицы-девицы по бокам,

куда, интересно, этот щеголь Щ

ведет двух евочек под руку?

Известно куда – на бал,

который этой ночью дает Саша Гельман

в честь того, что он ЕЩЕ тут,

а не там.

* * *

Небеса, небеса

поднимают меня

неизвестно куда

А я беспечен,

как царь на пенсии -

какая мне разница,

куда

несут меня облака.

Мне все равно -

совсем уж худо

нигде-никогда мне не будет,

я – царь на пенсии.

«А почему пенсия такая маленькая,

если ты царь?» -

спрашивают пролетающие птицы.

А я им не отвечаю,

я не обязан отвечать каждой вороне

на глупые вопросы -

я царь на пенсии!

«А кто тебе сказал, что ты царь на пенсии,

может, тебя обманули?»

А я отвечаю:

«Как меня могли обмануть,

если я царь на пенсии,

кто посмеет?»

А кто-то, я слышу, говорит кому-то:

«Да он сумасшедший, свихнулся от недоедания».

А я делаю вид, что не слышу. И вообще:

откуда им знать, как питаются

цари на пенсии,

это военная тайна!

Небеса поднимают меня

неизвестно куда,

а я беспечен,

как царь на пенсии -

какая мне разница,

куда

несут меня облака…

* * *

О лень моя, Лень Исааковна,

в обнимку с тобой, моя славная,

я боле-мене пристойно

прошел через всю мою жизнь.

Люди думали: надо же,

еврей, а не марается,

с начальством огрызается,

а я тебе подчинялся,

моему генерал-ЛЕНЬтенанту,

доверял тебе руки, ноги,

слушался беспрекословно.

Ты меня научила

уклоняться от предложений

из щедрых казенных зданий,

удерживала от посещений

бесстыдных собраний,

учила не спешить, опаздывать,

дела на завтра откладывать,

умножать потом на потом.

Без тебя меня б совратили!

Это ты из меня сотворила

достойного гражданина

Сегодня, на старости лет,

подводя черту под судьбой,

до касания лбом земли

сгибаюсь перед тобой,

сестра моя, ленушка,

учитель мой, Лень Исааковна,

спасительница моя.

* * *

Боже,

как ты меня оберегал,

я не могу себе объяснить,

почему, за какие заслуги?

Поступки, не делающие мне чести,

никто не заметил,

слова, из-за которых

я буду переворачиваться в гробу,

никто не расслышал,

о моей чудовищной лени,

благодаря которой /только благодаря ей/

я избежал участия в неприглядных сценах,

никто не знает,

мои колебания, истерики,

перед тем как сделать

те несколько достойных шагов в моей жизни,

за которые я вправе себя уважать,

остались в тени.

Боже, как ты меня щадил!

За что мне такая честь, такой респект,

чем я должен ответить, как отблагодарить?

* * *

Я отпустил свое имя,

оно улетело, как птица,

и вот я сижу безымянный,

никак меня не зовут.

Никто меня больше не ищет,

никому я больше не нужен,

теперь я круглые сутки

принадлежу себе одному.

Без имени больше свободы,

без имени меньше лукавства,

я стал гораздо мудрее

с тех пор, как никак не зовусь.

Иногда пытаюсь вспомнить,

как меня звали раньше,

на звуки какого слова

оборачивалась голова

Увы, я забыл это слово

и, честно сказать, не жалею -

я пришел сюда безымянным,

безымянным отсюда уйду.

* * *

Нога поднимается,

ненадолго задерживается в воздухе

и опускается,

другая нога поднимается,

ненадолго задерживается в воздухе

и опускается.

Какое это счастье,

какая это радость – шагать, ходить,

прогуливаться,

поворачивать направо,

поворачивать налево,

пойти вдруг обратно, назад,

совсем в другую сторону.

Ходить, ходить, пока не находишься,

пока не надоест, пока не устанешь,

пока не захочешь присесть.

Какая это радость,

какое это счастье – сидеть, посиживать,

привольно распластать ягодицы

на скамейке в скверике.

Сидеть и смотреть.

Смотреть направо, смотреть налево,

смотреть на небо, смотреть на людей,

на каждого, кто проходит:

«Ах, какой!», «Ах, какая!»

Сидеть и смотреть,

пока не насидишься, не насмотришься,

пока не захочется встать.

Какое это счастье,

какая это радость – подняться,

встать, ощутить себя на отдохнувших,

помолодевших ногах

и опять двинуться в путь,

пойти, зашагать.

Нога поднимается,

ненадолго задерживается в воздухе

и опускается,

другая нога поднимается,

ненадолго задерживается в воздухе

и опускается.

Господи, как я тебе благодарен,

что побывал на этом свете,

стоял на этих ногах,

сидел на этой заднице,

смотрел этими глазами,

думал этой головой…

* * *

Листьям наплевать на корни -

на распростертых ветках,

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента