Алексей Толстой

Прожорливый башмак

Прожорливый башмак

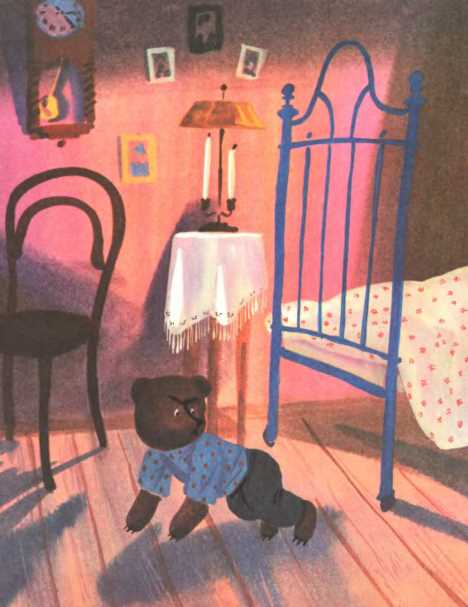

В детской за сундуком лежал медведюшка, — его туда закинули, он и жил.

В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес.

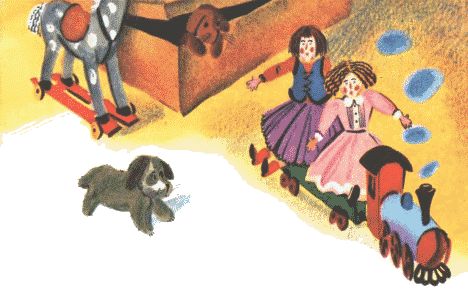

В углу в ящике жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая да собачка, которая потерялась, — полон ящик.

А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши.

Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила «ох, грехи» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана была к носу:

— На войну, на войну!

И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки.

Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы.

С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз и на нём две куклы — Танька и Манька, пожарный катил бочку, собачка резиновая нажимала живот и лаяла, собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами, лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у неё торчал чулок.

А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчил:

— Каши, каши, каши!

Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперёд к пузатому комоду.

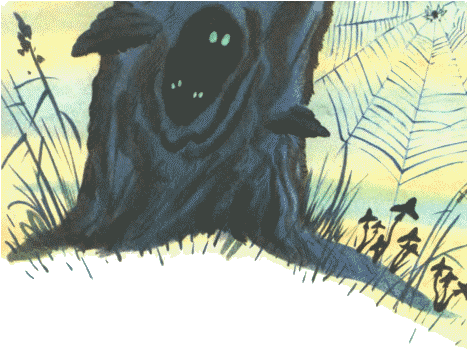

А под комодом лежала страшная картинка. На картинке была нарисована рожа с одними руками.

Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился, и куклы сказали:

— Только напрасно нас напугали, мы пойдём чай пить.

И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода.

Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увёз их под кровать, лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и из шеи у неё вывалился чулок, собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся — так ему стало страшно, и командовал остатками войска:

— В штыки!

Храбрые солдаты кинулись вперёд, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо: волосы у неё стали дыбом, красные глаза завертелись, рот пополз до ушей, и щёлкнули в нём жёлтые зубы.

Солдаты разом воткнули в рожу тридцать штыков, генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами две пушки. В дыму ничего не стало видно.

Когда же белое облако поднялось к потолку — на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами.

Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения, лошадь брыкалась, нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот, только пожарный с бочкой ничего не испугался, он был «Красный Крест» — и его не трогали.

— Ну, теперь мой черёд, — сказал медведь; сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей.

Рожа кинулась под кровать — и медведь под кровать, рожа за горшок — и медведь за горшок.

Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу.

Завыл медведь и улез за сундук.

Осталась рожа одна; на левую руку оперлась, правой погрозила и сказала:

— Ну, теперь я примусь и за ребятишек, или уж с няньки начать?

И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит — свет на полу, обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный, и, не смигнув, глядел на рожу.

И рожа от страха стала пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак, а башмак разевал рот всё шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу.

Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой.

От пожарной воды ожили генерал, и солдаты, и пушки, и собаки, и куклы, у медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил отбой.

И все живо прыгнули по местам.

А башмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак потащился к комоду и сказал:

— Уж больно ты, рожа, невкусная.

Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать.

А рожа насилу в картинку влезла и больше из-под комода ни ногой, только иногда по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, — ворочает глазами, пугает.

Полкан

На весеннем солнышке греется пёс Полкан.

Морду положил на лапы, пошевеливает ушами — отгоняет мух.

Дремлет пёс Полкан, зато ночью, когда на цепь посадят, — не до сна.

Ночь темна, и кажется всё — крадётся кто-то вдоль забора.

Кинешься, тявкнешь, — нет никого.

Или хвостом по земле застукает, по-собачьи; нет никого, а стукает…

Ну, с тоски и завоешь, и подтянет вон там, за амбаром, зальётся чей-то тонкий голос.

Или над поветью глазом подмигивать начнёт, глаз круглый и жёлтый.

А потом запахнет под носом волчьей шерстью.

Пятишься в будку, рычишь.

А уж жулики — всегда за воротами стоят, всю ночь.

Жулика не страшно, а досадно — зачем стоит.

Чего-чего не перевидишь ночью-то… охо, хо…

Пёс долго и сладко зевнул и по пути щёлкнул муху.

Поспать бы.

Закрыл глаза, и представилась псу светлая ночь.

Над воротами стоит круглый месяц — лапой достать можно. Страшно. Ворота жёлтые.

И вдруг из подворотни высунулись три волчьи головы, облизнулись и спрятались.

«Беда», — думает пёс, хочет завыть и не может.

Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись и спрятались.

«Пропаду», — думает пёс.

Медленно отворились ворота, и вошли три жулика с волчьими головами.

Прошлись кругом по двору и начали всё воровать.

— Украдём телегу, — сказали жулики, схватили, украли.

— И колодец украдём, — схватили, и пропал и журавль и колодец.

А пёс ни тявкнуть, ни бежать не может.

— Ну, — говорят жулики, — теперь самое главное!

«Что самое главное?» — подумал пёс и в тоске упал на землю.

— Вон он, вон он, — зашептали жулики. Крадутся жулики ко псу, приседают, в глаза глядят.

Со всею силою собрался пёс и помчался вдоль забора, кругом по двору.

Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот разинул. Пёс с налёта в зубастую пасть и махнул.

— Уф, аф, тяф, тяф…

Проснулся пёс… на боку лежит и часто, часто перебирает ногами.

Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу подбежал, понюхал — всё на месте.

И со стыда поджал пёс Полкан хвост да боком в конуру и полез.

Рычал.

Воробей

На кусту сидели серые воробьи и спорили — кто из зверей страшнее.

А спорили они для того, чтобы можно было погромче кричать и суетиться. Не может воробей спокойно сидеть: одолевает его тоска.

— Нет страшнее рыжего кота, — сказал кривой воробей, которого царапнул раз кот в прошлом году лапой.

— Мальчишки много хуже, — ответила воробьиха, — постоянно яйца воруют.

— Я уж на них жаловалась, — пискнула другая, — быку Семёну, обещался пободать.

— Что мальчишки, — крикнул худой воробей, — от них улетишь, а вот коршуну только попадись на язык, беда как его боюсь! — и принялся воробей чистить нос о сучок.

— А я никого не боюсь, — вдруг чирикнул совсем ещё молодой воробьёныш, — ни кота, ни мальчишек. И коршуна не боюсь, я сам всех съем.

И пока он так говорил, большая птица низко пролетела над кустом и громко вскрикнула.

Воробьи, как горох, попадали, и кто улетел, а кто притулился, храбрый же воробьёныш, опустив крылья, побежал по траве. Большая птица щёлкнула клювом и упала на воробьёныша, а он, вывернувшись, без памяти нырнул в хомячью нору.

В конце норы, в пещерке, спал, свернувшись, старый пёстрый хомяк. Под носом лежала у него кучка наворованного зерна и мышиные лапки, а позади висела зимняя тёплая шуба.

«Попался, — подумал воробьёныш, — я погиб…»

И зная, что если не он, так его съедят, распушился и, подскочив, клюнул хомяка в нос.

— Что это щекочет? — сказал хомяк, приоткрыв один глаз, и зевнул. — А, это ты. Голодно, видно, тебе малый, на — поклюй зёрнышек.

Воробьёнышу стало очень стыдно, он скосил чёрные свои глаза и принялся жаловаться, что хочет его пожрать чёрный коршун.

— Гм, — сказал хомяк, — ах он, разбойник! Ну, да идём, он мне кум, вместе мышей ловим, — и полез вперёд из норы, а воробьёныш, прыгая позади, думал, какой он, воробьёныш, маленький и несчастный, и не надо бы ему было совсем храбриться.

— Иди-ка сюда, иди, — строго сказал хомяк, вылезая на волю.

Высунул воробьёныш вертлявую головку из норы и обмер: перед ним на двух лапах сидела чёрная птица, открыв рот. Воробьёныш зажмурился и упал, думая, что он уже проглочен. А чёрная птица весело каркнула, и все воробьи кругом неё попадали на спины от смеха — то был не коршун, а старая тётка ворона…

— Что, похвальбишка, — сказал хомяк воробьёнышу, — надо бы тебя посечь, ну да ладно, поди принеси шубу да зёрен побольше.

Надел хомяк шубу, сел и принялся песенки насвистывать, а воробьи да вороны плясали перед норой на полянке.

А воробьёныш ушёл от них в густую траву и со стыда да досады грыз когти, по дурной привычке.