Вот почему «по житейским обстоятельствам» Шенгели пришлось стать переводчиком – и именно в этой роли ему удалось полнее всего себя реализовать. Он перевел всего Байрона, почти всего Верхарна, многие произведения Гюго; переводил Вольтера, Леконта де Лилля, Бодлера, Эредиа, Мопассана и других. Юрий Александров, ученик Шенгели, вспоминал о своем разговоре с редактором Гослитиздата С.П. Емельянниковым, предлагавшем ему перевести несколько стихотворений Верхарна. «Но ведь эти стихи уже переведены Шенгели, – возразил тогда Александров. – Зачем же?..» – «Шенгели перевел всю европейскую поэзию, – ответил Емельянников, – из этого не следует, что не может быть новых переводов…».

Сохранились воспоминания писателя Евгения Николаевича Ковского о том, в каких условиях переводился «Дон Жуан». Во время войны Шенгели эвакуировался из Москвы в Среднюю Азию: сначала во Фрунзе, затем в Ашхабад. Во Фрунзе в 1942 г. его и встретил Ковский:

Рассмотрению споров вокруг «Дон Жуана» в переводе Шенгели будет посвящена значительная часть главы IV этой книги.

2.2. Точность в поэтическом переводе

2.3. Форма стиха и принцип функционального подобия

«Всю европейскую поэзию!..» – Конечно, это не так. Но эти слова опытного издателя показывают масштабы переводческой деятельности Шенгели. Ничто сколько нибудь значительное не миновало его внимания. Его любимым выражением было: «положить на стол». То есть принести в издательство готовый крупный перевод, исполненный на свой страх и риск, без всяких предварительных условий.О шенгелевских переводах Байрона стоит сказать особо. В послесловии к байроновскому «Дон Жуану» Шенгели писал, что еще с юности, впервые прочитав это произведение в оригинале зимой 1918/1919 г., он мечтал его перевести. Поначалу он не чувствовал в себе силы взяться за этот труд, но, переведя Верхарна и Гюго, накопив большой переводческий опыт, он снова вернулся к этой мысли – и тогда, прежде чем приняться за «Дон Жуана», решил в качестве предварительной, ученической работы перевести все 13 поэм Байрона, для того чтобы вжиться в него и как бы изнутри овладеть его творческой манерой. Двухтомник «Поэм» Байрона вышел в 1940 г., а в 1941 г. Шенгели уже работает над «Дон Жуаном».

Положить на стол «всего Байрона» или «Возмездие» Гюго, – это мог только Шенгели [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 285, л. 1].

Сохранились воспоминания писателя Евгения Николаевича Ковского о том, в каких условиях переводился «Дон Жуан». Во время войны Шенгели эвакуировался из Москвы в Среднюю Азию: сначала во Фрунзе, затем в Ашхабад. Во Фрунзе в 1942 г. его и встретил Ковский:

Забрел я к Шенгели как-то вечером… Тут никак не скажешь: «зашел на огонек», потому что почти вся комната тонула в полумраке, и только маленький столик был, если можно так выразиться в данном случае, освещен модернизованной коптилкой мощностью, примерно, в полсвечи. Это сооружение заслуживает примечания.В 1943 г. Шенгели заканчивает перевод «Дон Жуана»; в 1947 г. этот перевод был издан. Казалось, он будет признан самым выдающимся достижением Шенгели, венцом его творения. Однако и переводчику, и его переводу была уготована куда более горькая участь. «Дон Жуан» подвергся сокрушительному удару критики, а самого Шенгели с тех пор надолго записали в буквалисты. К.И. Чуковский в «Высоком искусстве» писал о нем как о представителе «зловредной теории буквализма»; дочь Чуковского, Лидия Корнеевна, писала, что «и на практике, и в теории перевода Шенгели был приверженцем буквализма, то есть точной передачи смысла каждой отдельной строчки, что мешало ему передавать иную точность: поэтическое очарование подлинника»[46] [2007, с. 666–667], а Василий Бетаки, противопоставляя Шенгели Татьяну Гнедич, писал, что «теперь уже невозможно переводить так, как делал это буквалист Шенгели» [1987, с. 266]. А началось это всё с разгромных статей и выступлений И.А. Кашкина в начале 1950-х годов, в которых он называл Шенгели «эклектическим буквалистом».

Электричество отпускалось только учреждениям и предприятиям. Керосин для бытовых нужд продавали населению по очень жестким нормам – для обычных, довоенного образца ламп его никак не могло хватить. И вот предприимчивые люди, а затем и некоторые артели, стали изготовлять миниатюрные подобия ламп: резервуар из стограммовой бутылочки и ламповое стекло – из срезанной пробирки. Получилось неплохо: копоти нет, керосина выгорает ничтожное количество, а освещение хоть и скудное, но все же ярче, чем при коптилке.

Вот при этаком прожекторе, когда я вошел, Георгий Аркадьевич что-то писал, низко склонившись над столиком. Трудно было скрыть удивление.

– Георгий Аркадьевич, неужели вам не жаль глаз?!

– А на глаза пока не жалуюсь. – Он отложил ручку и, откинувшись на спинку стула, сладко, с хрустом, потянулся. – Здравствуйте, Евгений Николаевич. Как молодая жизнь?

– Добрый вечер… Но как же вы умудряетесь при этом свете писать?

– А вот, как видите, умудряюсь. – Он протянул мне раскрытую ученическую тетрадку.

Тогда я еще обладал завидным зрением – писал по ночам при свете пятилинейной лампы, в стекле которой остался необклеенный бумагой просвет размером в пятак; и все же разобрать написанное на страничке тетради не мог – буковки теснились, как бисер, нанизанный на нитку.

Я сосчитал строчки: восемьдесят на четвертушке! И – при полусвечевом освещении. Для этого надо было обладать нечеловеческим зрением.

Я не удержался от восклицания:

– Значит, я просто слепой сыч!

Георгий Аркадьевич довольно хмыкнул: кто в его возрасте не похвалился бы таким исключительным зрением.

– При дневном свете я умещаю на страничке до ста двадцати строк! – сказал он с ребяческой гордостью.

– Но все таки, – полюбопытствовал я, – что это за работа – такая важная и неотложная, что ради неё стоит портить зрение? Не секрет?

– Ну, какой же секрет… Это «Дон Жуан».

Вот тогда я узнал, что Георгий Аркадьевич работает над переводом «Дон Жуана», получившим впоследствии такую известность и доставившим так много тяжелых переживаний Кашкину. Работает, главным образом, по вечерам, нередко захватывая и часть ночи, так как днем довлели над ним семейные и всякие житейские заботы: как ни старалась Нина Леонтьевна избавить его от них, они все же давали о себе знать. Несколько тысяч строк «Дон Жуана», которыми может гордиться советская переводная литература, были написаны и отшлифованы при подслеповатом свете светильника, мало чем отличавшемся от света лучины. И вряд ли кто-нибудь знал об этом творческом подвиге: я, по крайней мере, никогда не слышал, чтобы Георгий Аркадьевич рассказывал об этой своей работе [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 285, л. 36–38].

Рассмотрению споров вокруг «Дон Жуана» в переводе Шенгели будет посвящена значительная часть главы IV этой книги.

2.2. Точность в поэтическом переводе

Непременным качеством любого перевода, в том числе и перевода поэзии, Шенгели считает точность. Почему обязательно точность? Потому, во-первых, что массовый читатель бессознательно ждет от перевода точности и, беря в руки перевод, полагает, что перед ним то же самое, что в подлиннике, только написанное на другом языке. Это ожидание читателя переводчику нужно оправдать. Во-вторых, если представить себе идеальную ситуацию: два чрезвычайно близких друг другу языка, одинаковых во всем, кроме фонетики, – то перевод с одного из них на другой превратится бы в простую транскрипцию: переводчику и в голову не приходило бы добавлять, опускать или изменять какие-нибудь смысловые куски. К этому идеалу и нужно стремиться:

Однако поэт-переводчик связан не только содержанием, но и формой оригинала. К концу же 1940-х– началу 1950-х годов среди переводчиков поэзии сложилась установка на относительно вольное обращение с содержанием оригинала при строгом соблюдении его формы, на что Шенгели негодовал:

В одной статье, покуда не напечатанной, принадлежащей известному советскому писателю, старому партийцу, содержится весьма убедительное рассуждение по этому поводу. Если бы – говорит он – существовало два языка, различающиеся лишь фоникой, но полностью совпадающие в морфологии, синтаксисе, в числе слогов и позиции ударения в каждом из двух соответственных слов, причем рифмующие слова одного языка рифмовали бы и в другом, – то перевод не мог бы и не должен был быть чем-либо иным, кроме как транслитерацией; так, например, украинская строка «Та хл1ба з сшью на таршщ» естественно переводится на русский строкою: «Да хлеба с солью на тарелке». И если бы такие «слепки» были возможны всегда, то никаких «проблем перевода» не существовало бы [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 95, л. 102].«Следовательно, – говорит Шенгели, – точность перевода должна стать основною нормою переводного дела, – и это нужно сформулировать ясно и безоговорочно» [Там же].

Однако поэт-переводчик связан не только содержанием, но и формой оригинала. К концу же 1940-х– началу 1950-х годов среди переводчиков поэзии сложилась установка на относительно вольное обращение с содержанием оригинала при строгом соблюдении его формы, на что Шенгели негодовал:

…печальная безрезультатность прошедшей прошлою зимою переводческой конференции[47], теоретическая путаница, проявившаяся во многих «руководящих» рефератах и статьях, появившихся в истекшем году, нездоровые явления, наметившиеся в ряде переводческих работ (нигилистическое отношение к оригиналу, выступающее под псевдонимом «творческого перевода»; формалистическое штукарство, гоняющееся за микродеталями фактуры в ущерб передаче образа и смысла), наконец, вырождение редактуры, превращающейся нередко в мелочную опеку и поручаемой, также нередко, лицам, не имеющим к тому данных, – всё это заставляет вновь заговорить о проблематике поэтического перевода и попробовать договориться хотя бы в основных вопросах [Там же, л. 97].Предупреждая апелляцию своих оппонентов к авторитету классиков XIX в., Шенгели говорит:

М.А. Зенкевич, нынешний председатель секции переводчиков зарубежных литератур, в одной из своих речей заявил, что переводчик должен приспособлять переводимый текст к нашим требованиям, к нашему миропониманию. Опровергать этот взгляд, ошибочный и вредный, я не стану (тем более, что директивными органами преподаны совершенно иные установки)[48] [Там же].

Переводчик А. Межиров заявил в «Литгазете», что стремление к точному переводу «депоэтизирует» переведенное стихотворение[49] [Там же, л. 99].

Часто ссылаются на Жуковского, сказавшего примерно так: «Рабская верность превращается в рабскую измену». Жуковский прав, но недостаточно конкретен, ибо не определяет, где «рабская» верность, а где «рыцарская». Вот строка Гюго и ее перевод:Точность, к которой призывает Шенгели, – это сложное понятие, как сложна была точность у Чуковского или Ланна. Подобно Чуковскому и Ланну, Шенгели заявляет, что «точность» вовсе не есть «буквализм». В послесловии к переводу поэм Байрона он развивает свою мысль:

Трудно сказать, «рабская» ли здесь верность, но с уверенностью можно сказать, что если бы все строки были переведены так, то ничего другого не требовалось бы [1997, с. 361].

Après la plaine blanche une autre plaine blanche.

Равнина белая за белою равниной.

Я вовсе не сторонник «буквализма»; как поэт, я хорошо знаю, что в любом отрывке есть иерархия образов, что одни – абсолютно необходимы, другие – существенны, третьи – довольно случайны, четвертые – поставлены «на затычку»; как литературовед, я могу подкрепить этот тезис рядом анализов и весьма авторитетными свидетельствами (напр. Пушкина); переводчик должен уметь угадать эту иерархию и ей следовать; воспроизводить микродетали и «заставки» необязательно; переводчик – художник, а не фотограф: он пишет портрет произведения; переводчик – актер: он играет Байрона, Гюго, Гейне; его перевод – живое отображение оригинала, а не гипсовый слепок с трупа.Шенгели различает разные «области» точности:

Но именно поэтому переводчик должен быть верен основным чертам подлинника; он должен повторить всё важное, что говорит автор, и в том тоне, какой принят автором, дав наряду с этим хороший язык и хороший стих [1940, с. 296].

…надлежит уточнить само понятие точности.Он признает (см. вышеприведенную цитату из послесловия к поэмам Байрона), что разные элементы художественного произведения обладают неодинаковой художественной ценностью и, следовательно, не ко всем им с одинаковой строгостью должен быть применим принцип точности:

Точность может быть «смысловая»: сказано ТО ЖЕ. Точность может быть «стилистическая»: сказано ТАК

ЖЕ. Точность может быть «телеологическая»: сказано ДЛЯ ТОГО ЖЕ (очаровать, увлечь, зарисовать, ошеломить, высмеять, прославить, заклеймить и пр.). Оригинал являет неразрывное единство всех элементов, но перевод, который неизбежно лишь вариация, это единство не всегда осуществляет. Можно дать смысловую точность, но сфальшивить стилистически, явив вместо звучного стиха, смелого слова, яркого образа, упругой фразы вялую и тусклую их интерпретацию… Возможно обратное: хороший стих, язык и пр. – и лишь отдаленное приближение к смыслу…. Возможно и третье: перевод будет достаточно точен по смыслу и верен стилистически, но утратит то очарование, или гнев, или призыв, которые содержатся в подлиннике [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 95, л. 104–105].

…принцип точности варьирует в зависимости от художественной манеры автора и определяется удельным весом каждого высказывания в общей смысловой ткани, – ибо звенья текста неравноценны по их смысловой и художественной нагрузке. Пушкин пишет:Более того, он выстраивает иерархию смысловых уровней текста, о которой должен заботиться переводчик. Каждый последующий уровень – более важный, а следовательно, если встает выбор между более высоким и более низким уровнем, то в переводе должен быть передан более высокий уровень, пусть даже в ущерб более низкому:

Он же, разбирая «Водопад» Вяземского, рекомендует поэту: «Валяй его с КАКИХ НИБУДЬ стремнин, вершин». А.К. Толстой, переводивший «Коринфскую невесту» Гете, говорит, что в ней «довольно большое количество стихов, выставленных лишь КАК ЗАКЛЕПКИ, и я эти стихи без церемонии отбрасываю». Кто то из антагонистов Расина утверждал, что в александрийских двустишиях его трагедий «один стих для смысла, другой для рифмы». Н.П. Николев, еще в 1787 г., в своем «Рассуждении о стихотворстве Российском» посвятил 11 страниц «стихотворческим втычкам и лишкам», – пустым словам, вгоняемым в текст для заполнения строки. Спрашивается: в какой мере требование точности распространяется на «плоские стихи», на «какие-нибудь стремнины», на «заклепки», на «втычки»? [Там же, л. 107–108].

Я ставлю (кто же без греха?)

Пустые часто восклицанья

И сряду плоских три стиха.

Мы часто фальшивим, переводя слово, а не смысл (я не имею в виду безграмотные кальки вроде coup de telephone – «удар телефона» вместо «телефонный звонок»). Например, у англичан часто называют луну rolling, «катящаяся»; но так перевести нехорошо: движение лунного диска по небу очень медленно, и «катящаяся» для нас слишком динамично; у Пушкина есть «Из-за туч луна катится», но здесь – мчащиеся по небу тучи, дающие иллюзию выкатывающейся из-за них луны; а «при ясном небе» rolling лучше передать словом «плывущая», «скользящая».Легко видеть, что теоретические соображения Шенгели о точности перевода глубоко разработаны и для практического применения требуют детального литературоведческого анализа текста («…необходимо понять оригинал до конца. Понять его как памятник данного языка, данной литературы, данного жанра, данного автора, данного периода его творчества. И – понять его сам по себе, во всех его “что”, во всех его “как”, во всех его “зачем”» [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 95, л. 108]). Глубокое понимание оригинала и кропотливая работа по точному воссозданию его смысла должны, по мнению Шенгели, стать надежным инструментом по «устранению буквализма» в переводе.

Мы часто фальшивим, переводя смысл, а не образ. У Верхарна l’ouragan beugle; для нас привычно: «ураган ревет», но здесь надо сказать точно: «мычит», ибо это характерно для манеры Верхарна и подкреплено сравнением: «как бы стада слепых быков…» («Звонарь», из книги «Призрачные деревни»).

Мы часто фальшивим, переводя образ, а не отношение. Махтумкули говорит о любимой женщине, что она для влюбленного – «верблюжья упряжь»; но повторить этот образ по-русски, значит – насмешить читателя; надо сказать «петля» или «аркан» и т. п.; образ будет иным, но образность сохранится, и не будет искажено отношение [Шенгели, 1997, с. 364–365].

2.3. Форма стиха и принцип функционального подобия

Если судить по записям в архиве Шенгели, критиковавшего состояние стихотворного перевода, к концу 1940-х – началу 1950-х годов мнение о том, что стихи должны переводиться размером подлинника, стало практически аксиомой. Более того, требование соблюсти форму подлинника порой преобладало над требованием точно передать его содержание, что не могло не раздражать Шенгели, ратовавшего за точность содержания:

Считается непререкаемой истиной принцип: «стихи надо переводить размером подлинника».

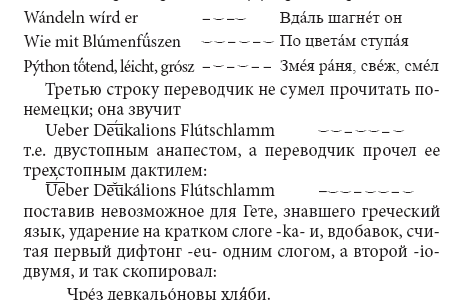

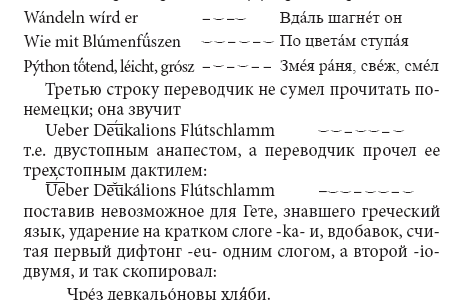

Этот принцип иногда проводится до абсурда прямолинейно: с оригинального метра снимается просто КАЛЬКА – с полным пренебрежением естественностью фразы и даже смыслом. Например, у Гете в стихотворении «Песнь странника в бурю» читаем:

Это значит:

Wandeln wird er

Wie mit Blumenfьszen

Ueber Deukalions Flutschlamm,

Python tцtend, leicht, grosz,

Pythius Apollo.

Перед нами «свободный стих», «книттельферс». Переводчик Н. Вильмонт («Однотомник» Гете, стр. 77) переводит:

Он будет бродить

Как бы цветочными стопами

По девкалионовым наносам,

Убивая Пифона, легкий, великий,

Пифий Аполлон.

Мы видим значительные искажения смысла плюс ряд нелепиц: «хлябь» по русски – бездна, глубина, жидкость, а вовсе не «грязь», не «нанос» – и каким образом «на жидкостях» выросли цветы – остается секретом переводчика; так же загадочно, почему Аполлон змея только «ранит», да еще будучи «свеж» (?!). Разгадка проста: переводчик рабски копирует слоговой строй и расстановку ударений оригинала:

Вдаль шагнет он

По цветам ступая,

Чрез девкальоновы хляби,

Змея раня, свеж, смел

Аполлон Пифийский

Худший образчик формализма!.. [РГАЛИ, ф. 2861, он. 1, д. 99, л. 16–17].Признавая господствующее мнение о том, что «форма и содержание являют неразрывное диалектическое единство», Шенгели возражал, что у формы и содержания стихотворения, тем не менее, должна быть определенная степень автономности друг от друга. Для подтверждения своей мысли он предлагал несколько экспериментов. Например, один эксперимент должен был показать, что ровно одно и то же содержание можно выразить разным стихотворным размером:

…у нас до сих пор имеет хождение вульгарная механистическая мыслишка о том, что форма есть продукт содержания («как желчь есть продукт печени»). Об этом, например, не обинуясь, заявил А. Сурков на одном совещании в секретариате ССП. – Но вот, сравним два отрывка:Другой эксперимент был призван доказать, что один и тот же размер – более того, одна и та же разновидность одного и того же размера – может передавать разное содержание и даже звучать по-разному:

И:

Ручьи стремятся по яруге

В простор привольной целины.

Еще не видели на юге

Такой встревоженной весны.

Горит железо как солома.

Разрывов – до небес гряда.

Весеннего такого грома

Степь не слыхала никогда.

Содержание, как мы видим, абсолютно тождественно. Но форма не та: четырехстопный ямб и трехстопный амфибрахий. Один отрывок – подлинное стихотворение А. Суркова (начало), другой – переделка. Какой же подлинный? – прошу определить… [Там же, л. 15–16].

Стремятся ручьи по яруге

На вольный простор целины.

Еще не знавали на юге

Такой беспокойной весны.

Железо горит как солома.

Разрывов – до неба гряда.

Такого весеннего грома

Не слышала степь никогда.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента