Страница:

Ф. А. Степун, испытавший на себе, что значит побывать в госпитале, писал о пережитом:

«Нигде война не производит такого страшного впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в “тяжелых” палатах царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода, который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью. Одним из главных элементов этой личности является ваша вера в вашу судьбу, которая, вам кажется, не хочет вашей гибели, вашего страдания. Если не хотите веры и судьбы, вопрос можно повернуть проще. В каждой опасности на войне есть элемент случайности. Всякая шрапнель, шумя на вас, может и не попасть в вас, и в этом, может, и коренится в значительной степени ваша сила противоборства и сопротивления.

В лазаретах нет ничего подобного. Над каждой душой, как ястреб над выводком, здесь висит обреченность. Каждый тяжелый, прислушиваясь к шагам санитаров по коридору, определенно знает, что сейчас придут за ним и возьмут на мучительную перевязку не его соседа по койке, а неизбежно его самого. Людей как субъектов воли и действия здесь почти нет, все они превращены в объекты воздействия чужой воли. Измученные и изнервничавшиеся, они почти не люди, а всего только придатки к своим раздробленным конечностям и кровоточащим ранам. То один, то другой восходит в свой “канун”, в свой последний вечер, тупо упираясь мыслью в неотвратимо тупой факт, что завтра его положат на стол, заставят задохнуться под зловонной маской и, превратив в тушу, отрежут ногу или продолбят череп, а быть может, отправят и на тот свет.

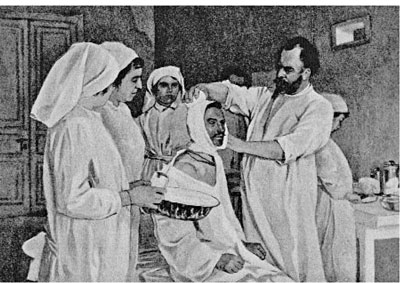

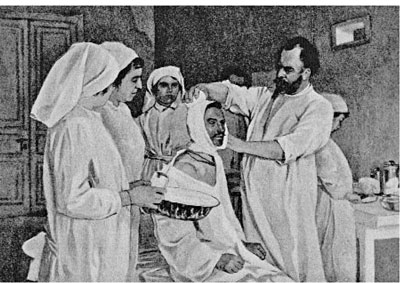

П. Першин. С перевязки. Набросок с натуры

П. Першин. С перевязки. Набросок с натуры

Изо дня в день тяжелые живут исключительно нежеланием перевязок; изо дня в день они подымают одеяло и, морща нос, принюхиваются к своему зловонию, в страшной тоске боясь бича всех хирургических – заражения крови. Слава Богу, у нас в лазарете все эти страхи, благодаря исключительно хорошей постановке дела, только порождения мнительной фантазии больных.

Сестра милосердия

Сестра милосердия

Перевязка раненого в лазарете

Перевязка раненого в лазарете

Но если бы вы знали, что делается в военных госпиталях, где больные мрут как мухи, а здоровые кутят и безобразничают».

Бывало, что во время перевязки проявить одинаковое мужество требовалось как раненым, так и сестрам милосердия. Дочь Льва Толстого Александра, добровольно поступившая во фронтовой санитарный отряд, вспоминала об одном из случаев в своей практике:

«Никогда не забуду одного раненого. Снарядом у него были почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не сразу подобрали с поля сражения. От ран шло страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серо-грязные громадные раны. Что-то в них копошилось, и, нагнувшись, я увидела… черви! Толстые, упитанные белые черви! Чтобы промыть раны и убить червей, надо было промыть их сильным раствором сулемы. Пока я это делала, раненый лежал на животе. Он не стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые от страшной боли зубы.

Перевязать эти раны, чтобы повязка держалась и чтобы задний проход оставался свободным, – было делом нелегким… Не знаю, справилась ли я с этой задачей…»

Княжна Е. Н. Сайн-Витгенштейн, поступившая вместе с сестрой на курсы при Ново-Екатерининской больнице, описала в дневнике свое первое участие в перевязке:

«У меня даже дрожь по телу пробегает, когда я вспоминаю это утро. Нас с Татьяной поставили на самые страшные перевязки („Мнение новичка“. – Примечание автора дневника, сделанное в 1916 г.), и я удивляюсь той храбрости, с которой Татьяна присутствовала при всех, все время помогая. Я не выдержала: при первой же перевязке (раздробленный шрапнелью локоть), на которой я должна была держать таз, при виде громадной гнойной раны и осколков костей, которые доктор бросал в мой таз, мне сделалось дурно, глубокий обморок. Я помню, как я кому-то передала таз, отошла и прислонилась к стене, потом захотелось выйти из перевязочной, чтобы быть подальше от ее тяжелого запаха, вышла в коридор, а дальше – ничего. Оказалось, что я там упала на дверь перевязочной, которая открылась, и я с шумом влетела обратно в перевязочную. Должно быть, это было очень смешное зрелище! Я очнулась, лежа на койке в одной из палат, около меня стояли разные няни, сестры и доктор. Меня напоили валериановыми каплями и велели лежать смирно. Мне было скверно, и я клялась себе, что больше не вернусь в эту страшную комнату».

Менее чем через три месяца Е. Н. Сайн-Витгенштейн отметила в дневнике:

«Теперь, когда мы кончили наш курс ученья и создали себе известное положение, нам и легче и приятнее работать. Наш труд ценят и доктора, и больные: когда, отработав свои шесть недель, мы собрались уходить в частный лазарет, как это делают все, но нас не пустили, а принудили остаться в числе немногих избранных, оставленных при больнице. Скажу без хвастовства: мы, да еще двое, считаемся самыми лучшими сестрами в нашей больнице, а всего сестер было около двухсот».

Княгиня не зря гордилась достигнутыми успехами. Светские дамы, не умеющие толком ухаживать за ранеными, но в общем порыве ринувшиеся в лазареты, служили мишенями для острот. Вот как их изобразил автор фельетона «Сестры немилосердные»:

«Они работают почти в каждом лазарете и своими сверкающими белизной халатами, тончайшими повязками, бриллиантами в ушах и на руках напоминают каких-то экзотических бабочек.

В самые счастливые дни на одного прибывшего солдата приходится по десятку доброволиц, в самые несчастные – десятки солдат остаются без единой заботы их нежных ручек.

Я позволю себе рассказать о самых счастливых днях.

Когда привозят раненых, часто голодных, грязных и усталых, они тут, суетливые, ахающие, беспокойные.

И тотчас же пускают в ход все орудия своего туалетного стола – одеколоны, уксусы и прочие притирания.

Ну, конечно, это смущает солдата:

– Что вы, барышня?.. Да я бы сперва водицей.

– Молчи, пожалуйста, – мило возражают они. – Во-первых, одеколон гораздо гигиеничнее воды, во-вторых, это стоит всего полтора рубля, в-третьих…

И раненый уже не протестует, а только сопит, подставляя щеки:

– Фр-р-р!.. Вам лучше знать… Фр-р-р!.. Вы все произошли… Фр-р-р!.. Ух, духовитая эта штука…

Есть врачи… С ними беда… Не любят они таких доброволиц и всегда ужасно грубят и язвят.

Но ведь всем известно, что это за народ врачи – самый чудовищный народ.

Был, например, в одном лазарете такой случай.

Аристократка-доброволица увидала на халате врача одну из самых неприятных представительниц солдатской фауны. Громадная, серая, она ползла по рукаву халата, с усилием преодолевая ворсу ткани.

– Николай Петрович! – воскликнула с умиленным видом сверхнаивная девушка, – смотрите, какая у вас на рукаве милая… божья коровка!

Врач едва не умер от смеха, а за ним и весь лазарет смеялся несколько дней:

– Божья коровка!..

Но еще больше допекают студенты, пытаясь потешаться на разные лады.

И над чем только потешаются!

– Анна Петровна очень эгоистична, – начинает один.

– Почему? – удивленно вскидывает бровки Анна Петровна.

– Вы хотите обязательно вымыть ему одеколоном и лицо, и руки?

– Конечно.

– Но пожалейте же Ольгу Ивановну! – восклицает другой.

– При чем здесь Ольга Ивановна? – недоумевает Анна Петровна.

– А при том, что она скоро придет, и ей ничего не достанется.

– Вот что… – предлагает третий повеса. – Тут нужно действовать по всей строгости законов. Вы, Анна Петровна, будете одеколонить раненым щеки, Ольга Ивановна – нос и прочие мелочи, Агнесса Оскаровна – руки, а Исидора Владимировна…

Анне Петровне остается только надуть губки:

– Образованный человек, а такой невежда…»

Реальная жизнь госпиталей была, конечно, не такой веселой. В отличие от «доброволиц» настоящим сестрам милосердия приходилось постоянно сталкиваться с людскими страданиями и самой смертью, как это запомнилось Н. В. Крандиевской-Толстой:

«Эта ночь в лазарете была особенно трудной и беспокойной. Накануне привезли тяжело раненных, многих уложили на койки не для того, чтобы лечить, а для того, чтобы дожидаться смертного часа. Список таких безнадежных я нашла на столе в дежурной палате. Две фамилии из этого списка были уже вычеркнуты карандашом.

Я вымыла руки, надела халат, затянула потуже косынку и пошла по палатам.

Мало кто спал в эту ночь. Большинство или тихо стонало, или металось в жару, некоторые лежали неподвижно, прислушиваясь к своей боли, кое-кто бредил.

Что могла сделать я, ночная сестра, для облегчения этих мук? Дать попить, перевернуть на другой бок, поправить подушку или пузырь со льдом, просто присесть рядом, взять горячую руку в прохладные ладони, подержать ее молча? Все эти жесты милосердия были так незначительны, так ничтожны. И как всегда был ими утешен в первую очередь тот, кто утешал, а не тот, кто в утешении нуждался.

Обойдя палату со вновь поступившими, я пошла проведать своих старых знакомых и среди них раненного в ногу Егора Колесникова. Развороченная снарядом нога его лежала высоко на подушке, вся от ступни до колена в тугом коробе гипса. Один только большой палец, одеревенелый и темный, был свободен от повязки и торчал, как подпиленный сучок.

Увидя меня, Колесников тихо просиял, шевельнулся и сразу болезненно сморщился.

– Болит, Егорушка? – спросила я.

– Покачай, Бога ради, – попросил он, – мочи нет.

Я покачала палец, как делала много раз раньше, видимо, это давало облегчение всей ноге, затекшей от подвижной повязки. Блаженная улыбка застыла у него на лице, он заснул. Я вышла в коридор.

Из палаты безнадежных, напротив, уже выносили кого-то, покрытого простыней. Сзади шла санитарка с тюфяком, перекинутым через руку. Другая гремела ведром, подмывая пол вокруг опустевшей койки. Грубой простотой сопровождалось таинство смерти.

У постели героя

У постели героя

– Вы дежурная сестра? – спросил меня доктор, вытиравший полотенцем руки в коридоре.

– Я.

– Вскипятите шприц. – Чуть понизив голос:

– Вычеркните в списке Аввакумова Тимофея.

Свое рядовое ночное дежурство описала на страницах «Утра России» сестра милосердия, укрывшаяся под псевдонимом «А. Д-ская»:

«Часов около девяти в лазарете уже погашены огни, но в палатах еще не умолкли голоса. Смех не вплетается в разговор, не слышно шуток, но нервный гул сдерживаемых голосов долго еще катится по большим, темным комнатам. В углу, слабо освещая лишь небольшую часть обширной палаты, алеет лампада. (…)

В одной, другой палатах разговоры все не унимаются.

Сбившись в плотные группки, голова к голове, сидят по несколько человек на кровати товарища и толкуют, толкуют, вспоминают. (…)

– Спать пора, спать пора, господа, – убеждает дежурная сестра. И с одной койки отвечает тихий задумчивый голос:

– Ох, сестрица, все спишь, спишь, отдохнуть некогда…

Голоса беседующих переходят почти в шепот, но говорят до полуночи, – в этих ночных, сближающих разговорах, видимо, отдыхает душа. (…)

Мало-помалу замирают голоса по всем палатам. В дежурную слышно лишь разнотонное дыхание нескольких десятков человеческих грудей. Кто-то бессвязно шепчет во сне: “Ну-ну-у-у! Чего! – о-о-!” Это саратовский молодой крестьянин лошадку свою погоняет, землю под озимь вспахивает.

– Ох, ох, родимая! – простонал кто-то.

(…)

У него прострел и перелом ноги, и на перевязки его носят на носилках. В то время как врач водит зондом в его зияющей ране, он подшучивает над товарищами: “Да, ты тут как князь Голицын разлегся!” И когда рана его прочищена, нога вновь прикреплена к шинкам, говорит санитарам: “Ну, подавайте-ка автомобиль”. Роскошь жалобы или стона этот позволяет себе только во сне. При приближении сестры он просыпается.

– Что, сестрица, никак я зашумел во сне? Простите уж! Ничего, мне хорошо. Пойдите отдохнуть, сестрица. Ночь долгая – устанете…

И совестливо качает головой, когда поможешь ему вытянуть ногу или оправляешь на нем одеяло. (…)

Неровным, подпрыгивающим каким-то звуком катится звонок. Это чья-то слабая, непривычная к звонкам рука зовет дежурную няню.

“Спасибо, родная, спасибо, миленькая…”

И слышно по нежному, тихому звуку голоса, как совестно человеку своей беспомощности…

“Тук-тук-тук”, – раздаются вдруг такие странные, такие необычные для уха звуки, – это кто-то пошел на костылях. (…)

Посинели окна в дубовых рамах.

Занимается день. Няни зазвякали кувшинами и тазами – несут умываться не встающим больным. Стук костылей не тревожит уже и не волнует, – ковыляет выздоравливающий уже бравый хохол – ему скоро на выписку. Кряхтя, зевая, пробуждаются больные, и вновь переносятся с поля битвы, из ночных стоянок, из разных деревень в реальную обстановку московского лазарета.

Скоро чай…»

Некоторые сведения о том, как питались раненые, можно найти в «Обзоре лазарета Императорских театров». Его пациенты получали пищу четыре раза в день (в 8 утра, 12 часов дня, 4 и 7 часов вечера) «по правилам для военных лазаретов и лазаретов Красного Креста, но с пайком в увеличенном размере».

Раненые за обедом в лазарете

Раненые за обедом в лазарете

Ежедневная «нормальная» норма включала в себя 1 фунт мяса, 2 фунта черного хлеба, 1 фунт белого, кружку молока, чай с сахаром. Обед и ужин состоял из двух горячих блюд. На первое подавали щи, борщ, суп или лапшу. На второе – различные каши, жареный картофель или макароны с маслом. В праздничные дни раненым полагалось на обед жареное мясо или котлеты. Пациенты, которым доктора назначали усиленное питание, дополнительно получали молоко, яйца, котлеты.

В одном из газетных очерков о жизни лазаретов в 1914 году упоминалось о том, что «чуть ли не каждый день приносят никому в госпитале не знакомые дамы, молодые люди – кувшины с бульоном, яйца, сухари, печеные яблоки и спрашивают: “У вас тут француженка одна…”» Француженка – героиня очерка, бывшая учительница, а ныне сестра милосердия, по просьбам которой москвичи подкармливают раненых. Из-за забавного акцента солдаты зовут ее «наша французинька». Три ее брата воевали на Западном фронте, а она решила послужить своей новой родине. И, судя по словам журналиста, делала это с огромной отдачей:

«Бесшумно, скромно работает с утра до ночи она за троих, за четверых, не останавливается перед самой тяжелой, самой черной работой. Ноги у солдата грязные, ему не нагнуться из-за раны – “наша французинька” моет ноги солдату. У другого солдата зудит голова. “Наша французинька” – она наверное умеет одеваться изящно и наверно умеет быть увлекательной и интересной в обществе, у нее такой умный рот и хороший овал лица – “наша французинька” моет голову солдату с забинтованной рукой. На перевязках она работает так ловко, тщательно, умело, словно всю свою жизнь только и делала, что накладывала бинты.

– Ну, што ти, милэнкай, такой большой и пишьишь, как рибьенок?..

И усталое, невеселое на перевязке лицо раненого расплывается в широкую, добродушную улыбку.

– Послушайте, вот этот ошень слабый, если можете, принесите ему курятины, – слышен из какого-нибудь угла палаты ее убеждающий голос.

И через несколько минут из другого конца:

– Бедный, у него остался одна сапога. Надо ему пьять рублей посьлать, штоби он не знал откуда… (…)

Ей не надо справляться, вспоминать, кто из раненых нуждается в усиленном питании, она знает всех по именам, знает, в чем нуждается каждый из порученных ей больных, какие у него помимо раны печали и заботы…»

Автор другого очерка, по всей видимости, сама сестра милосердия, поделилась впечатлениями от общения с ранеными:

«Сестры обходят койки – кому ставят термометр под мышку, кому приносят чашку молока. Раненые с сестрами общаются просто, по-дружески, и, быть может, в душе сознавая свое превосходство, не дают нам, женщинам, чувствовать, что их служба родине значительней и трудней. Есть среди раненых люди малоречивые, застенчивые. Эти, краснея, робким шепотом высказывают сестрам свои желания, скромные желания – бумаги листок, папирос несколько, книжечку почитать… И надо ли говорить, с какой готовностью спешат сестры исполнить эти просьбы…»

Обращались к сестрам милосердия и с более трудными вопросами. Например, растолковать хитросплетения мировой политики: «Сестрица, а не слыхать ли чего нового? Чего еще в газетах не было? Болгария-то уже ли супротив нас пойдет? Наши-то? А греки как же? Разъясните, сестрица?»

Скорее всего до войны эти солдаты не знали ничего, кроме сельского труда, и вряд ли интересовались расстановкой международных политических сил. Теперь же, став непосредственными участниками важнейшего мирового события, они превратились в усердных читателей газет. Конечно же, важным фактором являлся и избыток досуга – неотъемлемая часть госпитальной жизни.

«Из рук в руки переходят газеты, меняются номерами, читают жадно, с напряженным интересом, – делился увиденным автор очерка “В лазарете”. – Места, где происходят описываемые в газетах события, многим знакомы. Телеграммы, корреспонденции с театра войны вызывают живой обмен мнениями, споры, за которыми забывается боль от быстро и медленно заживающих ран.

Неграмотные внимательно прислушиваются, просят прочитать еще раз темное место и делают замечания, большей частью стратегического свойства. К их словам прислушиваются тоже и с их замечаниями считаются. Это ничего, что они неграмотны. У каждого человека свой ум есть…»

Другой журналист, описывая досуг раненых, отмечал:

«Читают самые разнообразные вещи, по большей части беллетристику. Но всему предпочитают вымысел – сказку, увлекательную фантазию.

И зачитываются такими вещами, как дети, забывая о еде, о боли.

В палатах, где тяжелораненые, на столиках – Евангелия. С лихорадочно-блестящими глазами погружаются в эти святые страницы, ища, может быть, последний ответ на подсознательно мучающие вопросы: откуда пришел? зачем жил? куда уйду?»

По тысяче номеров газет в день получали московские лазареты прямо из редакций. Это пожертвование организовал Комитет снабжения раненых произведениями печати, возникший по инициативе В. В. Познанского и В. Г. Венгерова. Комитет, в работе которого принимали активное участие известные издатели И. Д. Сытин, А. А. Левинсон, Н. Я. Башмаков, наладил прием пожертвованных москвичами книг, их дезинфекцию, сортировку, формирование и рассылку библиотечек по госпиталям. Свыше ста тысяч книг собрало и превратило в комплекты для лазаретов «Общество грамотности». Литературу религиозного содержания получали раненые от великой княгини Елизаветы Федоровны.

Следует заметить, что какое-то время Комитет и родственные ему общественные организации, снабжавшие раненых книгами, не могли действовать в полную силу.

Чтение газет

Чтение газет

Только в сентябре 1914 года у военного министерства дошли руки утвердить списки произведений печати, которые дозволялось читать солдатам, находившимся в госпиталях. Кроме чтения, раненые коротали время за другими занятиями: вели бесконечные разговоры «о жизни», писали письма, играли в шашки, лото, а чаще всего в карты. Очевидцы утверждали, что в лазаретах нередко можно было встретить пациентов с уродливо распухшими носами. И это были не жертвы зверств германцев, а всего лишь неудачливые картежники, расплатившиеся сполна за очередной проигрыш. Корреспондент «Голоса Москвы» стал свидетелем игры в «поезд»: несколько раненых выстраивались гуськом и бегали из палаты в палату, стуча костылями и подражая гудку паровоза. Автор одного из репортажей отмечал и другие виды госпитального досуга:

Вышивание. Раненый с одной левой рукой вышивает ковер

Вышивание. Раненый с одной левой рукой вышивает ковер

«Ручной труд развивается очень успешно.

Раненые делают рамки из картона, изощряясь в орнаментации их, иногда очень интересной. Материалом для орнамента служат самые дешевые предметы домашнего обихода: каменный уголь, битое стекло, кирпичи и пуговицы. Плетут из раскрашенных стружек детские корзинки, лепят бумажные фонари, игрушки и искусно режут по дереву. (…)

Некоторые рисуют, но стесняются показывать рисунки, потому что это – “баловство разное”.

“Баловство разное” изображает, конечно, Вильгельмов и Францев-Иосифов в самых рискованных положениях, подсказанных солдатской фантазией.

Сочиняются стихи.

Прозы солдаты не любят и не считают ее интересным и достойным предметом для своего воображения.

Все стихотворения – эпического характера, большинство очень наивны по манере изображения, но верно и метко толкуют ход событий».

Ф. А. Степуну врезалась в память такая картина:

«Иной раз вечером в большую палату прыжками, словно воронье, собираются все костыльные и однорукие обитатели нашего лазарета поиграть на балалайках, попеть и посмешить друг друга совсем несмешными анекдотами. Особенно хорошо два одноруких играют на одной гармонике. Истинно русские протезы!

По окончании литературно-музыкальной части начинаются обыкновенно нескончаемые позиционные рассказы. Тут все наперебой берут немецкие окопы, режут проволоку, обходят фланги, бьют немца в лоб и т. д., и т. д. без конца, пока не придет сестра, не потушит электричества и энергично не прикажет расходиться по палатам.

Прислушиваясь к этим рассказам, я не раз удивлялся тому, с какой большой любовью, и больше – с какой благодарной памятью люди из вечера в вечер заново переживают то, что всем им причинило по меньшей мере боль и страдание, что многих лишило руки или ноги, что, очевидно, наложит отпечаток тяжести и неудовлетворенности на всю их долгую, короткую ли жизнь».

Порой спокойное течение жизни взрывалось каким-нибудь необыкновенным событием, вроде сеанса кинематографа или театральной постановки, устроенного прямо в госпитале. Вот свидетельство корреспондента, побывавшего на спектакле в лазарете трамвайных служащих:

«Первые же слова актера были встречены единодушным блаженным вздохом. Это было больше, чем настоящий театр. “Соборное действо” – кажется, таким термином пользуются теоретики?

Зрители жили на сцене. В эту волшебную минуту они позабыли все, что осталось у них за плечами, – и переходы под огнем вражеских оружий, и бешеные атаки, голодные дни и холодные ночи.

Только герои умеют так веселиться. А комедийку играли самую пустую.

Страница журнала «Русская иллюстрация», посвященная труду раненых

Страница журнала «Русская иллюстрация», посвященная труду раненых

Пляска царя Вахромея. Спектакль в лазарете

Пляска царя Вахромея. Спектакль в лазарете

Хохотали не только зрители, они сумели заразить актеров, и те несколько раз прерывали спектакль, не в силах произнести ни звука от этих душивших их спазм.

Но апогея своего восторг достиг во втором отделении спектакля, когда выступил с русскими песнями молодой певец. Он выбрал из них самые знакомые и пел их с изумительным мастерством.

Больные, загоревшись, начали подтягивать. И образовался хор.

Ничего трогательнее нельзя представить себе, чем эта широкая вольная русская песнь в пропахших йодоформом белых стенах лазарета.

Певец окончил – и вдруг из среды раненых послышался необыкновенно чистый и звонкий голос:

– Солдатушки, браво ребятушки…

Не было сил удержаться против этого подмывающего мотива, и к нему присоединились все – и хор, и артист.

Инициатива перешла в руки слушателей. Не могли удержаться даже сиделки; даже доктор-хохол не выдержал, когда раздалось задорное и лукавое:

– Гоп мои гречаныки, гоп мои милы!..»

Стоит отметить, что в подготовке спектаклей для раненых солдат принимали участие отнюдь не последние люди в мире искусства. Например, декорации для одной из постановок были выполнены художником В. Д. Поленовым.

Для тех раненых, которые могли самостоятельно передвигаться, из театров и других мест развлечений присылали в госпитали бесплатные билеты. Коллизию, возникшую в связи с таким подарком, московский журналист Н. А. Фольбаум описал в очерке «Страшное»:

«…Раненые поправлялись с удивительной быстротой. И он, этот первый, двигался уже совершенно свободно, без костылей. Желтизна и худоба исчезли.

Но вот я встретил его в коридоре – и лицо у него было прежнее, точно недуг вернулся: скулы опять выдались, обтянутые темной кожей. Я спросил, что с ним такое, и он ответил убитым голосом:

– Боюсь…

Я вздрогнул – неужели он может все-таки произнести это слово? Что же произошло, какой ужас висит над ним – ужас сильнее смерти?

– Прислали билеты в цирк, – произнес он беззвучно.

Мне показалось, что я ослышался, и он повторил:

– Билеты в цирк… Двадцать билетов, а нас всех сорок, которые могут идти. Будем тянуть по жребию.

И он прошептал:

– А вдруг не вытяну?..

Так он двигался по коридору, охваченный страхом, и не находил покоя. (…)

Долго слышалось шарканье раненой ноги. Потом раздались восклицания в лазарете. И ко мне в дверь кто-то забарабанил; я поспешил открыть.

«Нигде война не производит такого страшного впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в “тяжелых” палатах царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода, который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью. Одним из главных элементов этой личности является ваша вера в вашу судьбу, которая, вам кажется, не хочет вашей гибели, вашего страдания. Если не хотите веры и судьбы, вопрос можно повернуть проще. В каждой опасности на войне есть элемент случайности. Всякая шрапнель, шумя на вас, может и не попасть в вас, и в этом, может, и коренится в значительной степени ваша сила противоборства и сопротивления.

В лазаретах нет ничего подобного. Над каждой душой, как ястреб над выводком, здесь висит обреченность. Каждый тяжелый, прислушиваясь к шагам санитаров по коридору, определенно знает, что сейчас придут за ним и возьмут на мучительную перевязку не его соседа по койке, а неизбежно его самого. Людей как субъектов воли и действия здесь почти нет, все они превращены в объекты воздействия чужой воли. Измученные и изнервничавшиеся, они почти не люди, а всего только придатки к своим раздробленным конечностям и кровоточащим ранам. То один, то другой восходит в свой “канун”, в свой последний вечер, тупо упираясь мыслью в неотвратимо тупой факт, что завтра его положат на стол, заставят задохнуться под зловонной маской и, превратив в тушу, отрежут ногу или продолбят череп, а быть может, отправят и на тот свет.

Изо дня в день тяжелые живут исключительно нежеланием перевязок; изо дня в день они подымают одеяло и, морща нос, принюхиваются к своему зловонию, в страшной тоске боясь бича всех хирургических – заражения крови. Слава Богу, у нас в лазарете все эти страхи, благодаря исключительно хорошей постановке дела, только порождения мнительной фантазии больных.

Но если бы вы знали, что делается в военных госпиталях, где больные мрут как мухи, а здоровые кутят и безобразничают».

Бывало, что во время перевязки проявить одинаковое мужество требовалось как раненым, так и сестрам милосердия. Дочь Льва Толстого Александра, добровольно поступившая во фронтовой санитарный отряд, вспоминала об одном из случаев в своей практике:

«Никогда не забуду одного раненого. Снарядом у него были почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не сразу подобрали с поля сражения. От ран шло страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серо-грязные громадные раны. Что-то в них копошилось, и, нагнувшись, я увидела… черви! Толстые, упитанные белые черви! Чтобы промыть раны и убить червей, надо было промыть их сильным раствором сулемы. Пока я это делала, раненый лежал на животе. Он не стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые от страшной боли зубы.

Перевязать эти раны, чтобы повязка держалась и чтобы задний проход оставался свободным, – было делом нелегким… Не знаю, справилась ли я с этой задачей…»

Княжна Е. Н. Сайн-Витгенштейн, поступившая вместе с сестрой на курсы при Ново-Екатерининской больнице, описала в дневнике свое первое участие в перевязке:

«У меня даже дрожь по телу пробегает, когда я вспоминаю это утро. Нас с Татьяной поставили на самые страшные перевязки („Мнение новичка“. – Примечание автора дневника, сделанное в 1916 г.), и я удивляюсь той храбрости, с которой Татьяна присутствовала при всех, все время помогая. Я не выдержала: при первой же перевязке (раздробленный шрапнелью локоть), на которой я должна была держать таз, при виде громадной гнойной раны и осколков костей, которые доктор бросал в мой таз, мне сделалось дурно, глубокий обморок. Я помню, как я кому-то передала таз, отошла и прислонилась к стене, потом захотелось выйти из перевязочной, чтобы быть подальше от ее тяжелого запаха, вышла в коридор, а дальше – ничего. Оказалось, что я там упала на дверь перевязочной, которая открылась, и я с шумом влетела обратно в перевязочную. Должно быть, это было очень смешное зрелище! Я очнулась, лежа на койке в одной из палат, около меня стояли разные няни, сестры и доктор. Меня напоили валериановыми каплями и велели лежать смирно. Мне было скверно, и я клялась себе, что больше не вернусь в эту страшную комнату».

Менее чем через три месяца Е. Н. Сайн-Витгенштейн отметила в дневнике:

«Теперь, когда мы кончили наш курс ученья и создали себе известное положение, нам и легче и приятнее работать. Наш труд ценят и доктора, и больные: когда, отработав свои шесть недель, мы собрались уходить в частный лазарет, как это делают все, но нас не пустили, а принудили остаться в числе немногих избранных, оставленных при больнице. Скажу без хвастовства: мы, да еще двое, считаемся самыми лучшими сестрами в нашей больнице, а всего сестер было около двухсот».

Княгиня не зря гордилась достигнутыми успехами. Светские дамы, не умеющие толком ухаживать за ранеными, но в общем порыве ринувшиеся в лазареты, служили мишенями для острот. Вот как их изобразил автор фельетона «Сестры немилосердные»:

«Они работают почти в каждом лазарете и своими сверкающими белизной халатами, тончайшими повязками, бриллиантами в ушах и на руках напоминают каких-то экзотических бабочек.

В самые счастливые дни на одного прибывшего солдата приходится по десятку доброволиц, в самые несчастные – десятки солдат остаются без единой заботы их нежных ручек.

Я позволю себе рассказать о самых счастливых днях.

Когда привозят раненых, часто голодных, грязных и усталых, они тут, суетливые, ахающие, беспокойные.

И тотчас же пускают в ход все орудия своего туалетного стола – одеколоны, уксусы и прочие притирания.

Ну, конечно, это смущает солдата:

– Что вы, барышня?.. Да я бы сперва водицей.

– Молчи, пожалуйста, – мило возражают они. – Во-первых, одеколон гораздо гигиеничнее воды, во-вторых, это стоит всего полтора рубля, в-третьих…

И раненый уже не протестует, а только сопит, подставляя щеки:

– Фр-р-р!.. Вам лучше знать… Фр-р-р!.. Вы все произошли… Фр-р-р!.. Ух, духовитая эта штука…

Есть врачи… С ними беда… Не любят они таких доброволиц и всегда ужасно грубят и язвят.

Но ведь всем известно, что это за народ врачи – самый чудовищный народ.

Был, например, в одном лазарете такой случай.

Аристократка-доброволица увидала на халате врача одну из самых неприятных представительниц солдатской фауны. Громадная, серая, она ползла по рукаву халата, с усилием преодолевая ворсу ткани.

– Николай Петрович! – воскликнула с умиленным видом сверхнаивная девушка, – смотрите, какая у вас на рукаве милая… божья коровка!

Врач едва не умер от смеха, а за ним и весь лазарет смеялся несколько дней:

– Божья коровка!..

Но еще больше допекают студенты, пытаясь потешаться на разные лады.

И над чем только потешаются!

– Анна Петровна очень эгоистична, – начинает один.

– Почему? – удивленно вскидывает бровки Анна Петровна.

– Вы хотите обязательно вымыть ему одеколоном и лицо, и руки?

– Конечно.

– Но пожалейте же Ольгу Ивановну! – восклицает другой.

– При чем здесь Ольга Ивановна? – недоумевает Анна Петровна.

– А при том, что она скоро придет, и ей ничего не достанется.

– Вот что… – предлагает третий повеса. – Тут нужно действовать по всей строгости законов. Вы, Анна Петровна, будете одеколонить раненым щеки, Ольга Ивановна – нос и прочие мелочи, Агнесса Оскаровна – руки, а Исидора Владимировна…

Анне Петровне остается только надуть губки:

– Образованный человек, а такой невежда…»

Реальная жизнь госпиталей была, конечно, не такой веселой. В отличие от «доброволиц» настоящим сестрам милосердия приходилось постоянно сталкиваться с людскими страданиями и самой смертью, как это запомнилось Н. В. Крандиевской-Толстой:

«Эта ночь в лазарете была особенно трудной и беспокойной. Накануне привезли тяжело раненных, многих уложили на койки не для того, чтобы лечить, а для того, чтобы дожидаться смертного часа. Список таких безнадежных я нашла на столе в дежурной палате. Две фамилии из этого списка были уже вычеркнуты карандашом.

Я вымыла руки, надела халат, затянула потуже косынку и пошла по палатам.

Мало кто спал в эту ночь. Большинство или тихо стонало, или металось в жару, некоторые лежали неподвижно, прислушиваясь к своей боли, кое-кто бредил.

Что могла сделать я, ночная сестра, для облегчения этих мук? Дать попить, перевернуть на другой бок, поправить подушку или пузырь со льдом, просто присесть рядом, взять горячую руку в прохладные ладони, подержать ее молча? Все эти жесты милосердия были так незначительны, так ничтожны. И как всегда был ими утешен в первую очередь тот, кто утешал, а не тот, кто в утешении нуждался.

Обойдя палату со вновь поступившими, я пошла проведать своих старых знакомых и среди них раненного в ногу Егора Колесникова. Развороченная снарядом нога его лежала высоко на подушке, вся от ступни до колена в тугом коробе гипса. Один только большой палец, одеревенелый и темный, был свободен от повязки и торчал, как подпиленный сучок.

Увидя меня, Колесников тихо просиял, шевельнулся и сразу болезненно сморщился.

– Болит, Егорушка? – спросила я.

– Покачай, Бога ради, – попросил он, – мочи нет.

Я покачала палец, как делала много раз раньше, видимо, это давало облегчение всей ноге, затекшей от подвижной повязки. Блаженная улыбка застыла у него на лице, он заснул. Я вышла в коридор.

Из палаты безнадежных, напротив, уже выносили кого-то, покрытого простыней. Сзади шла санитарка с тюфяком, перекинутым через руку. Другая гремела ведром, подмывая пол вокруг опустевшей койки. Грубой простотой сопровождалось таинство смерти.

– Вы дежурная сестра? – спросил меня доктор, вытиравший полотенцем руки в коридоре.

– Я.

– Вскипятите шприц. – Чуть понизив голос:

– Вычеркните в списке Аввакумова Тимофея.

Свое рядовое ночное дежурство описала на страницах «Утра России» сестра милосердия, укрывшаяся под псевдонимом «А. Д-ская»:

«Часов около девяти в лазарете уже погашены огни, но в палатах еще не умолкли голоса. Смех не вплетается в разговор, не слышно шуток, но нервный гул сдерживаемых голосов долго еще катится по большим, темным комнатам. В углу, слабо освещая лишь небольшую часть обширной палаты, алеет лампада. (…)

В одной, другой палатах разговоры все не унимаются.

Сбившись в плотные группки, голова к голове, сидят по несколько человек на кровати товарища и толкуют, толкуют, вспоминают. (…)

– Спать пора, спать пора, господа, – убеждает дежурная сестра. И с одной койки отвечает тихий задумчивый голос:

– Ох, сестрица, все спишь, спишь, отдохнуть некогда…

Голоса беседующих переходят почти в шепот, но говорят до полуночи, – в этих ночных, сближающих разговорах, видимо, отдыхает душа. (…)

Мало-помалу замирают голоса по всем палатам. В дежурную слышно лишь разнотонное дыхание нескольких десятков человеческих грудей. Кто-то бессвязно шепчет во сне: “Ну-ну-у-у! Чего! – о-о-!” Это саратовский молодой крестьянин лошадку свою погоняет, землю под озимь вспахивает.

– Ох, ох, родимая! – простонал кто-то.

(…)

У него прострел и перелом ноги, и на перевязки его носят на носилках. В то время как врач водит зондом в его зияющей ране, он подшучивает над товарищами: “Да, ты тут как князь Голицын разлегся!” И когда рана его прочищена, нога вновь прикреплена к шинкам, говорит санитарам: “Ну, подавайте-ка автомобиль”. Роскошь жалобы или стона этот позволяет себе только во сне. При приближении сестры он просыпается.

– Что, сестрица, никак я зашумел во сне? Простите уж! Ничего, мне хорошо. Пойдите отдохнуть, сестрица. Ночь долгая – устанете…

И совестливо качает головой, когда поможешь ему вытянуть ногу или оправляешь на нем одеяло. (…)

Неровным, подпрыгивающим каким-то звуком катится звонок. Это чья-то слабая, непривычная к звонкам рука зовет дежурную няню.

“Спасибо, родная, спасибо, миленькая…”

И слышно по нежному, тихому звуку голоса, как совестно человеку своей беспомощности…

“Тук-тук-тук”, – раздаются вдруг такие странные, такие необычные для уха звуки, – это кто-то пошел на костылях. (…)

Посинели окна в дубовых рамах.

Занимается день. Няни зазвякали кувшинами и тазами – несут умываться не встающим больным. Стук костылей не тревожит уже и не волнует, – ковыляет выздоравливающий уже бравый хохол – ему скоро на выписку. Кряхтя, зевая, пробуждаются больные, и вновь переносятся с поля битвы, из ночных стоянок, из разных деревень в реальную обстановку московского лазарета.

Скоро чай…»

Некоторые сведения о том, как питались раненые, можно найти в «Обзоре лазарета Императорских театров». Его пациенты получали пищу четыре раза в день (в 8 утра, 12 часов дня, 4 и 7 часов вечера) «по правилам для военных лазаретов и лазаретов Красного Креста, но с пайком в увеличенном размере».

Ежедневная «нормальная» норма включала в себя 1 фунт мяса, 2 фунта черного хлеба, 1 фунт белого, кружку молока, чай с сахаром. Обед и ужин состоял из двух горячих блюд. На первое подавали щи, борщ, суп или лапшу. На второе – различные каши, жареный картофель или макароны с маслом. В праздничные дни раненым полагалось на обед жареное мясо или котлеты. Пациенты, которым доктора назначали усиленное питание, дополнительно получали молоко, яйца, котлеты.

В одном из газетных очерков о жизни лазаретов в 1914 году упоминалось о том, что «чуть ли не каждый день приносят никому в госпитале не знакомые дамы, молодые люди – кувшины с бульоном, яйца, сухари, печеные яблоки и спрашивают: “У вас тут француженка одна…”» Француженка – героиня очерка, бывшая учительница, а ныне сестра милосердия, по просьбам которой москвичи подкармливают раненых. Из-за забавного акцента солдаты зовут ее «наша французинька». Три ее брата воевали на Западном фронте, а она решила послужить своей новой родине. И, судя по словам журналиста, делала это с огромной отдачей:

«Бесшумно, скромно работает с утра до ночи она за троих, за четверых, не останавливается перед самой тяжелой, самой черной работой. Ноги у солдата грязные, ему не нагнуться из-за раны – “наша французинька” моет ноги солдату. У другого солдата зудит голова. “Наша французинька” – она наверное умеет одеваться изящно и наверно умеет быть увлекательной и интересной в обществе, у нее такой умный рот и хороший овал лица – “наша французинька” моет голову солдату с забинтованной рукой. На перевязках она работает так ловко, тщательно, умело, словно всю свою жизнь только и делала, что накладывала бинты.

– Ну, што ти, милэнкай, такой большой и пишьишь, как рибьенок?..

И усталое, невеселое на перевязке лицо раненого расплывается в широкую, добродушную улыбку.

– Послушайте, вот этот ошень слабый, если можете, принесите ему курятины, – слышен из какого-нибудь угла палаты ее убеждающий голос.

И через несколько минут из другого конца:

– Бедный, у него остался одна сапога. Надо ему пьять рублей посьлать, штоби он не знал откуда… (…)

Ей не надо справляться, вспоминать, кто из раненых нуждается в усиленном питании, она знает всех по именам, знает, в чем нуждается каждый из порученных ей больных, какие у него помимо раны печали и заботы…»

Автор другого очерка, по всей видимости, сама сестра милосердия, поделилась впечатлениями от общения с ранеными:

«Сестры обходят койки – кому ставят термометр под мышку, кому приносят чашку молока. Раненые с сестрами общаются просто, по-дружески, и, быть может, в душе сознавая свое превосходство, не дают нам, женщинам, чувствовать, что их служба родине значительней и трудней. Есть среди раненых люди малоречивые, застенчивые. Эти, краснея, робким шепотом высказывают сестрам свои желания, скромные желания – бумаги листок, папирос несколько, книжечку почитать… И надо ли говорить, с какой готовностью спешат сестры исполнить эти просьбы…»

Обращались к сестрам милосердия и с более трудными вопросами. Например, растолковать хитросплетения мировой политики: «Сестрица, а не слыхать ли чего нового? Чего еще в газетах не было? Болгария-то уже ли супротив нас пойдет? Наши-то? А греки как же? Разъясните, сестрица?»

Скорее всего до войны эти солдаты не знали ничего, кроме сельского труда, и вряд ли интересовались расстановкой международных политических сил. Теперь же, став непосредственными участниками важнейшего мирового события, они превратились в усердных читателей газет. Конечно же, важным фактором являлся и избыток досуга – неотъемлемая часть госпитальной жизни.

«Из рук в руки переходят газеты, меняются номерами, читают жадно, с напряженным интересом, – делился увиденным автор очерка “В лазарете”. – Места, где происходят описываемые в газетах события, многим знакомы. Телеграммы, корреспонденции с театра войны вызывают живой обмен мнениями, споры, за которыми забывается боль от быстро и медленно заживающих ран.

Неграмотные внимательно прислушиваются, просят прочитать еще раз темное место и делают замечания, большей частью стратегического свойства. К их словам прислушиваются тоже и с их замечаниями считаются. Это ничего, что они неграмотны. У каждого человека свой ум есть…»

Другой журналист, описывая досуг раненых, отмечал:

«Читают самые разнообразные вещи, по большей части беллетристику. Но всему предпочитают вымысел – сказку, увлекательную фантазию.

И зачитываются такими вещами, как дети, забывая о еде, о боли.

В палатах, где тяжелораненые, на столиках – Евангелия. С лихорадочно-блестящими глазами погружаются в эти святые страницы, ища, может быть, последний ответ на подсознательно мучающие вопросы: откуда пришел? зачем жил? куда уйду?»

По тысяче номеров газет в день получали московские лазареты прямо из редакций. Это пожертвование организовал Комитет снабжения раненых произведениями печати, возникший по инициативе В. В. Познанского и В. Г. Венгерова. Комитет, в работе которого принимали активное участие известные издатели И. Д. Сытин, А. А. Левинсон, Н. Я. Башмаков, наладил прием пожертвованных москвичами книг, их дезинфекцию, сортировку, формирование и рассылку библиотечек по госпиталям. Свыше ста тысяч книг собрало и превратило в комплекты для лазаретов «Общество грамотности». Литературу религиозного содержания получали раненые от великой княгини Елизаветы Федоровны.

Следует заметить, что какое-то время Комитет и родственные ему общественные организации, снабжавшие раненых книгами, не могли действовать в полную силу.

Только в сентябре 1914 года у военного министерства дошли руки утвердить списки произведений печати, которые дозволялось читать солдатам, находившимся в госпиталях. Кроме чтения, раненые коротали время за другими занятиями: вели бесконечные разговоры «о жизни», писали письма, играли в шашки, лото, а чаще всего в карты. Очевидцы утверждали, что в лазаретах нередко можно было встретить пациентов с уродливо распухшими носами. И это были не жертвы зверств германцев, а всего лишь неудачливые картежники, расплатившиеся сполна за очередной проигрыш. Корреспондент «Голоса Москвы» стал свидетелем игры в «поезд»: несколько раненых выстраивались гуськом и бегали из палаты в палату, стуча костылями и подражая гудку паровоза. Автор одного из репортажей отмечал и другие виды госпитального досуга:

«Ручной труд развивается очень успешно.

Раненые делают рамки из картона, изощряясь в орнаментации их, иногда очень интересной. Материалом для орнамента служат самые дешевые предметы домашнего обихода: каменный уголь, битое стекло, кирпичи и пуговицы. Плетут из раскрашенных стружек детские корзинки, лепят бумажные фонари, игрушки и искусно режут по дереву. (…)

Некоторые рисуют, но стесняются показывать рисунки, потому что это – “баловство разное”.

“Баловство разное” изображает, конечно, Вильгельмов и Францев-Иосифов в самых рискованных положениях, подсказанных солдатской фантазией.

Сочиняются стихи.

Прозы солдаты не любят и не считают ее интересным и достойным предметом для своего воображения.

Все стихотворения – эпического характера, большинство очень наивны по манере изображения, но верно и метко толкуют ход событий».

Ф. А. Степуну врезалась в память такая картина:

«Иной раз вечером в большую палату прыжками, словно воронье, собираются все костыльные и однорукие обитатели нашего лазарета поиграть на балалайках, попеть и посмешить друг друга совсем несмешными анекдотами. Особенно хорошо два одноруких играют на одной гармонике. Истинно русские протезы!

По окончании литературно-музыкальной части начинаются обыкновенно нескончаемые позиционные рассказы. Тут все наперебой берут немецкие окопы, режут проволоку, обходят фланги, бьют немца в лоб и т. д., и т. д. без конца, пока не придет сестра, не потушит электричества и энергично не прикажет расходиться по палатам.

Прислушиваясь к этим рассказам, я не раз удивлялся тому, с какой большой любовью, и больше – с какой благодарной памятью люди из вечера в вечер заново переживают то, что всем им причинило по меньшей мере боль и страдание, что многих лишило руки или ноги, что, очевидно, наложит отпечаток тяжести и неудовлетворенности на всю их долгую, короткую ли жизнь».

Порой спокойное течение жизни взрывалось каким-нибудь необыкновенным событием, вроде сеанса кинематографа или театральной постановки, устроенного прямо в госпитале. Вот свидетельство корреспондента, побывавшего на спектакле в лазарете трамвайных служащих:

«Первые же слова актера были встречены единодушным блаженным вздохом. Это было больше, чем настоящий театр. “Соборное действо” – кажется, таким термином пользуются теоретики?

Зрители жили на сцене. В эту волшебную минуту они позабыли все, что осталось у них за плечами, – и переходы под огнем вражеских оружий, и бешеные атаки, голодные дни и холодные ночи.

Только герои умеют так веселиться. А комедийку играли самую пустую.

Хохотали не только зрители, они сумели заразить актеров, и те несколько раз прерывали спектакль, не в силах произнести ни звука от этих душивших их спазм.

Но апогея своего восторг достиг во втором отделении спектакля, когда выступил с русскими песнями молодой певец. Он выбрал из них самые знакомые и пел их с изумительным мастерством.

Больные, загоревшись, начали подтягивать. И образовался хор.

Ничего трогательнее нельзя представить себе, чем эта широкая вольная русская песнь в пропахших йодоформом белых стенах лазарета.

Певец окончил – и вдруг из среды раненых послышался необыкновенно чистый и звонкий голос:

– Солдатушки, браво ребятушки…

Не было сил удержаться против этого подмывающего мотива, и к нему присоединились все – и хор, и артист.

Инициатива перешла в руки слушателей. Не могли удержаться даже сиделки; даже доктор-хохол не выдержал, когда раздалось задорное и лукавое:

– Гоп мои гречаныки, гоп мои милы!..»

Стоит отметить, что в подготовке спектаклей для раненых солдат принимали участие отнюдь не последние люди в мире искусства. Например, декорации для одной из постановок были выполнены художником В. Д. Поленовым.

Для тех раненых, которые могли самостоятельно передвигаться, из театров и других мест развлечений присылали в госпитали бесплатные билеты. Коллизию, возникшую в связи с таким подарком, московский журналист Н. А. Фольбаум описал в очерке «Страшное»:

«…Раненые поправлялись с удивительной быстротой. И он, этот первый, двигался уже совершенно свободно, без костылей. Желтизна и худоба исчезли.

Но вот я встретил его в коридоре – и лицо у него было прежнее, точно недуг вернулся: скулы опять выдались, обтянутые темной кожей. Я спросил, что с ним такое, и он ответил убитым голосом:

– Боюсь…

Я вздрогнул – неужели он может все-таки произнести это слово? Что же произошло, какой ужас висит над ним – ужас сильнее смерти?

– Прислали билеты в цирк, – произнес он беззвучно.

Мне показалось, что я ослышался, и он повторил:

– Билеты в цирк… Двадцать билетов, а нас всех сорок, которые могут идти. Будем тянуть по жребию.

И он прошептал:

– А вдруг не вытяну?..

Так он двигался по коридору, охваченный страхом, и не находил покоя. (…)

Долго слышалось шарканье раненой ноги. Потом раздались восклицания в лазарете. И ко мне в дверь кто-то забарабанил; я поспешил открыть.