Страница:

Погрешности в проведении линий (кривые линии, «дрожащая» линия и т.п.) не снижают оценки.

Суммарный балл (СБ) выводится путем суммирования баллов, полученных за все шесть задач. Он может колебаться в пределах от 0 (если все задачи оценены в 0 баллов) до 12 баллов (если все задачи оценены по 2 балла).

Методика А.В.Запорожца направлена на выявление уровня развития целенаправленных волевых действий, содержание нравственных мотивов поведения, соподчинение мотивов.

В основе лежит предположение, что неадекватность сопереживаний у некоторых детей, отсутствие у них глубины сочувствия к положительному персонажу проявится в конфликтной ситуации, которая требует совершить нравственный выбор.

Материал – сказка О.Уайлда «Звездный мальчик» (музыкальный спектакль, записанный на пластинку). Испытуемым предлагается послушать только первую часть сказки, которая заканчивалась описанием эпизода, когда звездный мальчик, прекрасный и нарядный, забрасывает камнями свою мать – нищенку, проискавшую его по белому свету 10 лет. Сын отказывается признать свою мать и прогоняет ее с поразительной жестокостью. Испытуемые дважды прослушивают пластинку.

Далее испытуемым предъявляется два панно с изображением полярных персонажей сказки. Детям давалась инструкция, в которой разъясняется смысл метафорического выражения «Отдать кому-то свое сердце», и каждому ребенку предлагается «отдать» вырезанное из бумаги сердечко тому персонажу, который больше всего ему понравился, показался самым хорошим.

Процедура дарения «сердца» проводится строго индивидуально; дети по одному подходят к большому красочному панно, на котором изображены два нравственно полярных персонажа (по первой части сказки): звездный мальчик и мать – нищенка. Испытуемый в кармашек одного из них должен вложить свое «сердце». Затем каждый испытуемый рассказывает экспериментатору о том, кому он отдал свое «сердце» и почему.

Далее испытуемым предлагается еще раз встретиться с теми же персонажами, однако на этот раз герои сказки сами желают подарить детям что-то на память: при этом принять подарок можно только от одного из персонажей. Экспериментатор напоминает испытуемым, что подарки обычно принимаются от тех, кто нравится и дорог им. Каждый испытуемый, принимая подарок от лучшего, по его мнению, персонажа, должен обосновать свой выбор.

Методика А.Карстен позволяет оценить степень волевой активности при достижении результата в неблагоприятных условиях.

Методика исходит из предположения, что при относительно длительном выполнении однообразной деятельности возникает психическое насыщение, при котором положительное отношение к выполняемым действиям утрачивается, изменяясь на нейтральное или слабоотрицательное.

Детям предлагают заложить фишками клетки шахматной доски. В одном варианте доска состоит из 64 клеток, в другом – из 156. Фишки изготавливают из плотной бумаги непривлекательного серого и коричневого цвета блеклых тонов.

Фиксируют: вариации в выполнении задания в момент их появления, речевые и эмоциональные реакции, выражения нежелания продолжать работу, количество закрытых фишками клеток до появления нежелания и после.

Если ребенок закладывает фишками всю доску, считается, что он выполнил задание, если же бросает задание – недостижение цели.

Характер выполнения различался по отсутствию или наличию вариаций – по цвету фишек и порядку их раскладывания. В случае невыполнения выделяется полный отход от цели, и недоведение начатого до конца как проявление насыщения и нежелания продолжать деятельность.

Методика В.И.Калин оценивает способность выполнять заданную деятельность (как результат волевого усилия) в условиях воздействия раздражителей – помех.

При этом помеха сама по себе не безразлична ребенку, а наоборот, значима, но в результате волевого усилия цель большинством детей должна быть достигнута.

Детям предлагается прокатить мяч до указанной черты, слегка подталкивая его двумя руками по узкой площадке (расстояние от 5 до 12 м). Задание дается индивидуально. Когда половина дороги пройдена, навстречу мячу пускают красивую игрушечную машину, новую для детей.

Реакция фиксируется.

Если ребенок, увидев машину, только бросает взгляд на него и продолжает идти с мячом, отмечается выполнение задания при отсутствии отвлечения.

Если же он останавливается и какое-то время занимается машиной, а затем вновь катит мяч, фиксируется отвлечение.

Когда машина заставляет ребенка вовсе забыть о цели, задание считается невыполненным.

Методика Я.З.Неверович выясняет влияние цели и мотивов на формирование волевого поведения ребенка при выполнении заданий.

Она основывается на том, что действие возникает в том случае, если его предмет (непосредственная цель) будет осознан в своем отношении к мотиву деятельности, в которую это действие включено.

Одним и тем же детям предлагается через определенные промежутки времени выполнить одну и ту же работу, назначение результатов которой каждый раз меняется.

Дети должны изготовить два вида предметов: флажок и салфетку из полотна. Перед выполнением задания с детьми договариваются о том, что они будут делать, для чего и кому адресованы продукты их труда. Одно и то же задание выполняется ими при различных мотивировках: сделать подарок маме, подарок для маленьких детей; для предстоящей игры со сверстниками; игры в мастерскую, отображавшую труд взрослых. Таким образом, каждому ребенку предлагается сделать 4 флажка и 4 салфетки при разной мотивировке цели действий, кроме того, 2 раза в тех же экспериментальных условиях дети могут заниматься тем, что их привлекает больше всего.

Методика Н.А.Самарина имеет своей целью оценить зависимость волевого усилия от степени осознанности и мотивации установки.

Предполагается, что волевое усилие ребенка зависит от степени осознанности установки и ее мотивации.

Детям предлагается перенести кубики, которые стоят на линейке в три ряда – башенкой и изображают домик с трубой сверху (два кубика, поставленных один на другой). При этом им говорится, что домик нужно перенести на скамейку, к кукле (расстояние 5-6 м). Всякий раз, как кубики упадут, нужно восстановить первоначальную постройку и продолжать путь к цели.

Фиксируется: общее время переноса кубиков, количество падений кубиков (количество попыток) и достижение или недостижение цели.

Методика Ш.Н.Чхартишвили позволяет оценить степень волевой активности детей при выполнении задания. Автор считает, что запреты, выступающие в немотивированном виде, вызывают противоположные действия в поведении ребенка.

Ребенку предлагается альбом из 12 листов. На белой левой стороне каждого листа в центре и внизу расположены два кружка диаметром 3 см. На правой стороне – цветные картинки во всю величину страницы (пейзажи и портреты).

Инструкция: «Вот альбом, в нем есть картинки и кружки. Нужно внимательно смотреть поочередно на каждый кружок, сначала на верхний, затем на нижний, и так на каждой странице. На картинки смотреть нельзя».

Задание дается индивидуально.

Фиксируется: зрительные реакции на каждую страницу (не взглянул, взглянул, посмотрел при переворачивании), т.е. выполнил требование, не выполнил или выполнил частично; характер поведения (напряженно, старательно, не прибегая к вспомогательным средствам; старательно с применением вспомогательных средств, заслоняя лицо рукой, отворачиваясь от картинки; не старательно).

Оценивается по 3 уровням: 1 – высший; 2 – средний; 3 – низший.

Методика Б.Ф.Эльконина выявляет способность к выполнению задания (требующего волевых усилий), сохраняя ясность конечной цели на протяжении всего хода ее достижения.

Детям (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) предлагается сложить куб Линка (из 27 кубиков с разноцветными гранями, каждая грань окрашена в красный, синий или желтый цвета), так чтобы все стороны его были бы одного цвета. Чтобы у детей не возникло ощущения сложности или непосильной задачи, сперва взрослый сам складывает куб на глазах у ребенка, объясняя принципы подбора кубиков. Затем ребенку предлагается самому сложить куб.

Фиксируется: время, активность, обращение за помощью взрослого, отказ от цели (с сожалением, огорчением), не хватило времени.

При анализе выполнения данного задания можно выделить три вида целенаправленности:

1. Стойкая деятельная целенаправленность.

2. Малоактивная целенаправленность, нуждающаяся в руководстве.

3. Нестойкая целенаправленность (отказ от попыток решения при столкновении с трудностями).

1.7. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА С РОДИТЕЛЯМИ

1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Тест Керна – Йерасека

Краткое описание теста

Оценка выполнения теста

Суммарный балл (СБ) выводится путем суммирования баллов, полученных за все шесть задач. Он может колебаться в пределах от 0 (если все задачи оценены в 0 баллов) до 12 баллов (если все задачи оценены по 2 балла).

Методика А.В.Запорожца направлена на выявление уровня развития целенаправленных волевых действий, содержание нравственных мотивов поведения, соподчинение мотивов.

В основе лежит предположение, что неадекватность сопереживаний у некоторых детей, отсутствие у них глубины сочувствия к положительному персонажу проявится в конфликтной ситуации, которая требует совершить нравственный выбор.

Материал – сказка О.Уайлда «Звездный мальчик» (музыкальный спектакль, записанный на пластинку). Испытуемым предлагается послушать только первую часть сказки, которая заканчивалась описанием эпизода, когда звездный мальчик, прекрасный и нарядный, забрасывает камнями свою мать – нищенку, проискавшую его по белому свету 10 лет. Сын отказывается признать свою мать и прогоняет ее с поразительной жестокостью. Испытуемые дважды прослушивают пластинку.

Далее испытуемым предъявляется два панно с изображением полярных персонажей сказки. Детям давалась инструкция, в которой разъясняется смысл метафорического выражения «Отдать кому-то свое сердце», и каждому ребенку предлагается «отдать» вырезанное из бумаги сердечко тому персонажу, который больше всего ему понравился, показался самым хорошим.

Процедура дарения «сердца» проводится строго индивидуально; дети по одному подходят к большому красочному панно, на котором изображены два нравственно полярных персонажа (по первой части сказки): звездный мальчик и мать – нищенка. Испытуемый в кармашек одного из них должен вложить свое «сердце». Затем каждый испытуемый рассказывает экспериментатору о том, кому он отдал свое «сердце» и почему.

Далее испытуемым предлагается еще раз встретиться с теми же персонажами, однако на этот раз герои сказки сами желают подарить детям что-то на память: при этом принять подарок можно только от одного из персонажей. Экспериментатор напоминает испытуемым, что подарки обычно принимаются от тех, кто нравится и дорог им. Каждый испытуемый, принимая подарок от лучшего, по его мнению, персонажа, должен обосновать свой выбор.

Методика А.Карстен позволяет оценить степень волевой активности при достижении результата в неблагоприятных условиях.

Методика исходит из предположения, что при относительно длительном выполнении однообразной деятельности возникает психическое насыщение, при котором положительное отношение к выполняемым действиям утрачивается, изменяясь на нейтральное или слабоотрицательное.

Детям предлагают заложить фишками клетки шахматной доски. В одном варианте доска состоит из 64 клеток, в другом – из 156. Фишки изготавливают из плотной бумаги непривлекательного серого и коричневого цвета блеклых тонов.

Фиксируют: вариации в выполнении задания в момент их появления, речевые и эмоциональные реакции, выражения нежелания продолжать работу, количество закрытых фишками клеток до появления нежелания и после.

Если ребенок закладывает фишками всю доску, считается, что он выполнил задание, если же бросает задание – недостижение цели.

Характер выполнения различался по отсутствию или наличию вариаций – по цвету фишек и порядку их раскладывания. В случае невыполнения выделяется полный отход от цели, и недоведение начатого до конца как проявление насыщения и нежелания продолжать деятельность.

Методика В.И.Калин оценивает способность выполнять заданную деятельность (как результат волевого усилия) в условиях воздействия раздражителей – помех.

При этом помеха сама по себе не безразлична ребенку, а наоборот, значима, но в результате волевого усилия цель большинством детей должна быть достигнута.

Детям предлагается прокатить мяч до указанной черты, слегка подталкивая его двумя руками по узкой площадке (расстояние от 5 до 12 м). Задание дается индивидуально. Когда половина дороги пройдена, навстречу мячу пускают красивую игрушечную машину, новую для детей.

Реакция фиксируется.

Если ребенок, увидев машину, только бросает взгляд на него и продолжает идти с мячом, отмечается выполнение задания при отсутствии отвлечения.

Если же он останавливается и какое-то время занимается машиной, а затем вновь катит мяч, фиксируется отвлечение.

Когда машина заставляет ребенка вовсе забыть о цели, задание считается невыполненным.

Методика Я.З.Неверович выясняет влияние цели и мотивов на формирование волевого поведения ребенка при выполнении заданий.

Она основывается на том, что действие возникает в том случае, если его предмет (непосредственная цель) будет осознан в своем отношении к мотиву деятельности, в которую это действие включено.

Одним и тем же детям предлагается через определенные промежутки времени выполнить одну и ту же работу, назначение результатов которой каждый раз меняется.

Дети должны изготовить два вида предметов: флажок и салфетку из полотна. Перед выполнением задания с детьми договариваются о том, что они будут делать, для чего и кому адресованы продукты их труда. Одно и то же задание выполняется ими при различных мотивировках: сделать подарок маме, подарок для маленьких детей; для предстоящей игры со сверстниками; игры в мастерскую, отображавшую труд взрослых. Таким образом, каждому ребенку предлагается сделать 4 флажка и 4 салфетки при разной мотивировке цели действий, кроме того, 2 раза в тех же экспериментальных условиях дети могут заниматься тем, что их привлекает больше всего.

Методика Н.А.Самарина имеет своей целью оценить зависимость волевого усилия от степени осознанности и мотивации установки.

Предполагается, что волевое усилие ребенка зависит от степени осознанности установки и ее мотивации.

Детям предлагается перенести кубики, которые стоят на линейке в три ряда – башенкой и изображают домик с трубой сверху (два кубика, поставленных один на другой). При этом им говорится, что домик нужно перенести на скамейку, к кукле (расстояние 5-6 м). Всякий раз, как кубики упадут, нужно восстановить первоначальную постройку и продолжать путь к цели.

Фиксируется: общее время переноса кубиков, количество падений кубиков (количество попыток) и достижение или недостижение цели.

Методика Ш.Н.Чхартишвили позволяет оценить степень волевой активности детей при выполнении задания. Автор считает, что запреты, выступающие в немотивированном виде, вызывают противоположные действия в поведении ребенка.

Ребенку предлагается альбом из 12 листов. На белой левой стороне каждого листа в центре и внизу расположены два кружка диаметром 3 см. На правой стороне – цветные картинки во всю величину страницы (пейзажи и портреты).

Инструкция: «Вот альбом, в нем есть картинки и кружки. Нужно внимательно смотреть поочередно на каждый кружок, сначала на верхний, затем на нижний, и так на каждой странице. На картинки смотреть нельзя».

Задание дается индивидуально.

Фиксируется: зрительные реакции на каждую страницу (не взглянул, взглянул, посмотрел при переворачивании), т.е. выполнил требование, не выполнил или выполнил частично; характер поведения (напряженно, старательно, не прибегая к вспомогательным средствам; старательно с применением вспомогательных средств, заслоняя лицо рукой, отворачиваясь от картинки; не старательно).

Оценивается по 3 уровням: 1 – высший; 2 – средний; 3 – низший.

Методика Б.Ф.Эльконина выявляет способность к выполнению задания (требующего волевых усилий), сохраняя ясность конечной цели на протяжении всего хода ее достижения.

Детям (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) предлагается сложить куб Линка (из 27 кубиков с разноцветными гранями, каждая грань окрашена в красный, синий или желтый цвета), так чтобы все стороны его были бы одного цвета. Чтобы у детей не возникло ощущения сложности или непосильной задачи, сперва взрослый сам складывает куб на глазах у ребенка, объясняя принципы подбора кубиков. Затем ребенку предлагается самому сложить куб.

Фиксируется: время, активность, обращение за помощью взрослого, отказ от цели (с сожалением, огорчением), не хватило времени.

При анализе выполнения данного задания можно выделить три вида целенаправленности:

1. Стойкая деятельная целенаправленность.

2. Малоактивная целенаправленность, нуждающаяся в руководстве.

3. Нестойкая целенаправленность (отказ от попыток решения при столкновении с трудностями).

1.7. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА С РОДИТЕЛЯМИ

Для оценки отношений в семье можно использовать проективный тест «Рисунок семьи».

Для работы необходимо использовать лист белой бумаги 15×20 см или 21×29 см, ручку, карандаш, ластик.

Инструкция 1 к тесту «Рисунок семьи»: «Нарисуй свою семью». При этом не рекомендуется объяснять, что означает слово «семья», а если возникают вопросы «что нарисовать?», следует лишь еще раз повторить инструкцию. При индивидуальном обследовании время выполнения задания обычно длится около 30 минут. При групповом выполнении теста время чаще ограничивают 15-30 минутами.

Применение теста предполагает (допускает) использование дополнительных заданий, выраженных в следующих инструкциях:

Инструкция 2: «Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом».

Инструкция 3: «Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь».

Инструкция 4: «Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в виде фантастического (несуществующего) существа».

Инструкция 5: «Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, символа, который выражает особенности вашей семьи».

При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе:

а) последовательность рисования деталей;

б) паузы более 15 секунд;

в) стирание деталей;

г) спонтанные комментарии ребенка;

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.

После выполнения задания следует стремиться получить максимум дополнительной информации (вербальным путем). Обычно задаются следующие вопросы:

1. Скажи, кто тут нарисован?

2. Где они находятся?

3. Что они делают? Кто это придумал?

4. Им весело или скучно? Почему?

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?

6. Кто из них самый несчастный? Почему?

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если он не отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном (явном) ответе.

При опросе психолог должен пытаться выяснить смысл нарисованного ребенком: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых вопросов, не настаивать на ответе, так как это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например: «Если бы вместо птички был нарисован человек, то кто бы это был?», «Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?», «Кого мама позовет идти с собой?» и т.п.).

Можно задать ребенку для выбора решения шести ситуаций: три из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, три – позитивные:

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь?

4. Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную кинокартину. Кто останется дома?

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?

Для интерпретации также надо знать:

а) возраст исследуемого ребенка;

б) состав его семьи, возраст братьев и сестер;

в) если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или школе.

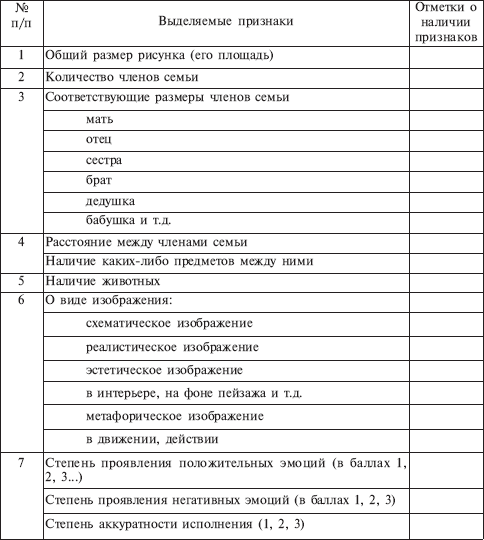

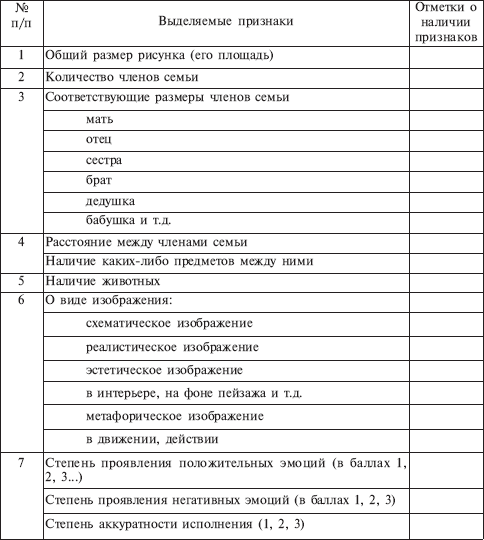

Обработка текста «Рисунок семьи» проводится по следующей схеме.

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, которые изображены, какое место занимает сам ребенок, выполняющий тест, и т.д.

Интерпретируя тест «Рисунок семьи», на основании особенностей изображения можно определить:

1) степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения или четкость и выразительность образов, изящество линий, эмоциональная выразительность – те характерные черты, на основе которых можно различить рисунки;

2) особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., тогда как большие размеры, применение ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и утомления;

3) особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка в семье можно определить по степени выраженности положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно выражены отрицательные эмоции и т.д.).

При интерпретации результатов авторы обращают внимание на случаи, когда испытуемый рисует большую или меньшую семью, чем она есть на самом деле (авторы считают, что это указывает на функционирование определенных защитных механизмов, – чем больше несовпадение, тем больше неудовлетворенность существующей ситуацией).

«Рисунок семьи» доступен и детям с пониженным интеллектуальным развитием. Анализ таких рисунков, выполненных учащимися вспомогательной школы, показывает, что дети «читают» свои рисунки, вкладывая в них определенное эмоциональное содержание. Характерно, что они адекватно осознают и оценивают свое одиночество в семье, улавливают симпатии и антипатии к себе со стороны членов семьи, передают в рисунке отношение к членам семьи. Так, в рисунках были показаны ситуации отдаленности, отчужденности детей от родителей: образ «Я» помещался вдали от остальных членов семьи, а в одном случае ребенок изобразил себя лежащим высоко на шкафу, в то время как другие члены семьи располагались вместе в комнате; дети изображали себя в стороне от своих братьев и сестер, причем характерен тот факт, что у несимпатичных членов семьи (отчим, брат и т.д.) дети не рисовали лиц. В «Рисунке семьи» строгие родители изображались большими, а сам ребенок – очень маленьким.

Техника «Рисунка семьи» в отечественной психологии нашла применение в клинических исследованиях. А.И.Захаровым предложен вариант методики, состоящей из двух заданий. Для выполнения первого из них ребенку нужно нарисовать в четырех «комнатах», расположенных на «двух этажах», по одному из членов семьи, включая себя. При интерпретации рисунка обращается внимание на размещение членов семьи по этажам и на то, кто из них находится с ребенком (т.е. эмоционально более близок). Второе задание – выполнение рисунка в свободной форме без каких-либо дополнительных инструкций.

Методика «Рисунка семьи» доступна и удобна в применении в условиях психологического консультирования, обладает значимостью с точки зрения выбора тактики деятельности психолога-консультанта по психологической коррекции межличностных отношений, так как дает представление о субъективной оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его отношениях с другими членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно высказать словами, т.е. язык рисунка более открыто и искренне передает смысл изображенного, чем вербальный язык.

Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика способствует установлению хорошего эмоционального контакта психолога с ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. Особенно продуктивно применение рисунка семьи в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, так как полученные с помощью этого результаты мало зависят от способности ребенка вербализовать свои переживания, от его способности к интроспекции, от способности «вжиться» в воображаемую ситуацию, т.е. от тех особенностей психической деятельности, которые существенны при выполнении заданий, основанных на вербальной технике.

Для работы необходимо использовать лист белой бумаги 15×20 см или 21×29 см, ручку, карандаш, ластик.

Инструкция 1 к тесту «Рисунок семьи»: «Нарисуй свою семью». При этом не рекомендуется объяснять, что означает слово «семья», а если возникают вопросы «что нарисовать?», следует лишь еще раз повторить инструкцию. При индивидуальном обследовании время выполнения задания обычно длится около 30 минут. При групповом выполнении теста время чаще ограничивают 15-30 минутами.

Применение теста предполагает (допускает) использование дополнительных заданий, выраженных в следующих инструкциях:

Инструкция 2: «Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом».

Инструкция 3: «Нарисуй свою семью, как ты ее себе представляешь».

Инструкция 4: «Нарисуй свою семью, где каждый член семьи изображен в виде фантастического (несуществующего) существа».

Инструкция 5: «Нарисуй свою семью в виде метафоры, некоего образа, символа, который выражает особенности вашей семьи».

При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе:

а) последовательность рисования деталей;

б) паузы более 15 секунд;

в) стирание деталей;

г) спонтанные комментарии ребенка;

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.

После выполнения задания следует стремиться получить максимум дополнительной информации (вербальным путем). Обычно задаются следующие вопросы:

1. Скажи, кто тут нарисован?

2. Где они находятся?

3. Что они делают? Кто это придумал?

4. Им весело или скучно? Почему?

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?

6. Кто из них самый несчастный? Почему?

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если он не отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном (явном) ответе.

При опросе психолог должен пытаться выяснить смысл нарисованного ребенком: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует избегать прямых вопросов, не настаивать на ответе, так как это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например: «Если бы вместо птички был нарисован человек, то кто бы это был?», «Кто бы выиграл в соревнованиях между братом и тобой?», «Кого мама позовет идти с собой?» и т.п.).

Можно задать ребенку для выбора решения шести ситуаций: три из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, три – позитивные:

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь?

4. Ты имеешь ... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную кинокартину. Кто останется дома?

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?

Для интерпретации также надо знать:

а) возраст исследуемого ребенка;

б) состав его семьи, возраст братьев и сестер;

в) если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или школе.

Обработка текста «Рисунок семьи» проводится по следующей схеме.

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается наличие или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, которые изображены, какое место занимает сам ребенок, выполняющий тест, и т.д.

Интерпретируя тест «Рисунок семьи», на основании особенностей изображения можно определить:

1) степень развития изобразительной культуры, стадию изобразительной деятельности, на которой находится ребенок. Примитивность изображения или четкость и выразительность образов, изящество линий, эмоциональная выразительность – те характерные черты, на основе которых можно различить рисунки;

2) особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие сильной штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о неблагоприятном физическом состоянии ребенка, степени напряженности, скованности и т.п., тогда как большие размеры, применение ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности и утомления;

3) особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное самочувствие ребенка в семье можно определить по степени выраженности положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят рядом, взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно выражены отрицательные эмоции и т.д.).

При интерпретации результатов авторы обращают внимание на случаи, когда испытуемый рисует большую или меньшую семью, чем она есть на самом деле (авторы считают, что это указывает на функционирование определенных защитных механизмов, – чем больше несовпадение, тем больше неудовлетворенность существующей ситуацией).

«Рисунок семьи» доступен и детям с пониженным интеллектуальным развитием. Анализ таких рисунков, выполненных учащимися вспомогательной школы, показывает, что дети «читают» свои рисунки, вкладывая в них определенное эмоциональное содержание. Характерно, что они адекватно осознают и оценивают свое одиночество в семье, улавливают симпатии и антипатии к себе со стороны членов семьи, передают в рисунке отношение к членам семьи. Так, в рисунках были показаны ситуации отдаленности, отчужденности детей от родителей: образ «Я» помещался вдали от остальных членов семьи, а в одном случае ребенок изобразил себя лежащим высоко на шкафу, в то время как другие члены семьи располагались вместе в комнате; дети изображали себя в стороне от своих братьев и сестер, причем характерен тот факт, что у несимпатичных членов семьи (отчим, брат и т.д.) дети не рисовали лиц. В «Рисунке семьи» строгие родители изображались большими, а сам ребенок – очень маленьким.

Техника «Рисунка семьи» в отечественной психологии нашла применение в клинических исследованиях. А.И.Захаровым предложен вариант методики, состоящей из двух заданий. Для выполнения первого из них ребенку нужно нарисовать в четырех «комнатах», расположенных на «двух этажах», по одному из членов семьи, включая себя. При интерпретации рисунка обращается внимание на размещение членов семьи по этажам и на то, кто из них находится с ребенком (т.е. эмоционально более близок). Второе задание – выполнение рисунка в свободной форме без каких-либо дополнительных инструкций.

Методика «Рисунка семьи» доступна и удобна в применении в условиях психологического консультирования, обладает значимостью с точки зрения выбора тактики деятельности психолога-консультанта по психологической коррекции межличностных отношений, так как дает представление о субъективной оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его отношениях с другими членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно высказать словами, т.е. язык рисунка более открыто и искренне передает смысл изображенного, чем вербальный язык.

Вследствие привлекательности и естественности задания эта методика способствует установлению хорошего эмоционального контакта психолога с ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. Особенно продуктивно применение рисунка семьи в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, так как полученные с помощью этого результаты мало зависят от способности ребенка вербализовать свои переживания, от его способности к интроспекции, от способности «вжиться» в воображаемую ситуацию, т.е. от тех особенностей психической деятельности, которые существенны при выполнении заданий, основанных на вербальной технике.

1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

В последнее время задача подготовки детей к школьному обучению занимает одно из важных мест в развитии представлений психологической науки.

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. В современной психологии, к сожалению, пока не существует единого и четкого определения понятия «готовности», или «школьной зрелости».

А.Анастази трактует понятие школьной зрелости как «овладение умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими характеристиками».

И.Шванцара более емко определяет школьную зрелость как достижение такой степени в развитии, когда ребенок «становится способным принимать участие в школьном обучении». В качестве компонентов готовности к обучению в школе И.Шванцара выделяет умственный, социальный и эмоциональный компоненты.

Л.И.Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в школе складывается из определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции школьника. Аналогичные взгляды развивал А.В.Запорожец, отмечая, что готовность к обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т.д.».

На сегодняшний день практически общепризнано, что готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование, которое требует комплексных психологических исследований. В структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты (по данным Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, В.В.Холмовской, Я.Я.Коломинского, Е.А.Пашко и др.).

1. Личностная готовность. Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники, тетради), а возможностью получать новые знания, что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и протекание учебной деятельности.

2. Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако в основном мышление ребенка остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями. Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает:

дифференцированное восприятие;

аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец);

рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии);

логическое запоминание;

интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий;

овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов;

развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.

3. Социально-психологическая готовность. Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителем. Ребенок приходит в школу, класс, в которых дети заняты общим делом и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умении подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения.

С проблемой диагностики психологической готовности детей к школьному обучению сталкиваются практические психологи, работающие в учреждениях народного образования. В разных школах существуют свои способы и методы организации приема детей. Сегодня практически во всех школах определяется уровень психологической готовности детей к школьному обучению. При этом каждый психолог в меру своей компетентности, теоретических предпочтений использует различный набор методических процедур, позволяющих получать данные о сформированности психологической готовности к школьному обучению.

Психолог проводит как массовые, так и индивидуальные психодиагностические обследования. При массовых (групповых) обследованиях детей обнаруживается в общих чертах уровень интеллектуального развития, развития тонкой моторики руки, координация движения рук и зрения, умение ребенка подражать образцу. Для реализации этих целей, чтобы составить общее представление об уровне развития готовности ребенка к школьному обучению можно использовать ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека.

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение эффективности обучения, благоприятное профессиональное становление во многом определяются тем, насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. В современной психологии, к сожалению, пока не существует единого и четкого определения понятия «готовности», или «школьной зрелости».

А.Анастази трактует понятие школьной зрелости как «овладение умениями, знаниями, способностями, мотивацией и другими необходимыми для оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими характеристиками».

И.Шванцара более емко определяет школьную зрелость как достижение такой степени в развитии, когда ребенок «становится способным принимать участие в школьном обучении». В качестве компонентов готовности к обучению в школе И.Шванцара выделяет умственный, социальный и эмоциональный компоненты.

Л.И.Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в школе складывается из определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции школьника. Аналогичные взгляды развивал А.В.Запорожец, отмечая, что готовность к обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т.д.».

На сегодняшний день практически общепризнано, что готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование, которое требует комплексных психологических исследований. В структуре психологической готовности принято выделять следующие компоненты (по данным Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, В.В.Холмовской, Я.Я.Коломинского, Е.А.Пашко и др.).

1. Личностная готовность. Включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. В личностную готовность входит и определенный уровень развития мотивационной сферы. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – портфель, учебники, тетради), а возможностью получать новые знания, что предполагает развитие познавательных интересов. Будущему школьнику необходимо произвольно управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что становится возможным при сформированной иерархической системе мотивов. Таким образом, ребенок должен обладать развитой учебной мотивацией. Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы ребенка. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой и возможно развитие и протекание учебной деятельности.

2. Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием. Однако в основном мышление ребенка остается образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями. Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает:

дифференцированное восприятие;

аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец);

рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии);

логическое запоминание;

интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий;

овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов;

развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.

3. Социально-психологическая готовность. Этот компонент готовности включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителем. Ребенок приходит в школу, класс, в которых дети заняты общим делом и ему необходимо обладать достаточно гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми, необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, умении подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения.

С проблемой диагностики психологической готовности детей к школьному обучению сталкиваются практические психологи, работающие в учреждениях народного образования. В разных школах существуют свои способы и методы организации приема детей. Сегодня практически во всех школах определяется уровень психологической готовности детей к школьному обучению. При этом каждый психолог в меру своей компетентности, теоретических предпочтений использует различный набор методических процедур, позволяющих получать данные о сформированности психологической готовности к школьному обучению.

Психолог проводит как массовые, так и индивидуальные психодиагностические обследования. При массовых (групповых) обследованиях детей обнаруживается в общих чертах уровень интеллектуального развития, развития тонкой моторики руки, координация движения рук и зрения, умение ребенка подражать образцу. Для реализации этих целей, чтобы составить общее представление об уровне развития готовности ребенка к школьному обучению можно использовать ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека.

Тест Керна – Йерасека

Этот тест обладает рядом существенных достоинств для первоначального обследования детей:

не требует продолжительного времени для проведения;

может быть использован как для индивидуальных, так и для групповых обследований;

имеет нормативы, разработанные на большой выборке;

не требует специальных средств и условий для проведения.

не требует продолжительного времени для проведения;

может быть использован как для индивидуальных, так и для групповых обследований;

имеет нормативы, разработанные на большой выборке;

не требует специальных средств и условий для проведения.

Краткое описание теста

Ориентировочный тест школьной зрелости Я.Йерасека является модификацией теста А.Керна.Тест состоит из трех заданий: рисование мужской фигуры по представлению, подражание письменным буквам, срисовывание группы точек. Йерасек ввел дополнительное четвертое задание, которое заключается в ответах на вопросы (каждому ребенку предлагается ответить на 20 вопросов).

Рисунок мужчины нужно выполнить по представлению. При срисовывании написанных слов должны быть обеспечены одинаковые условия как и при срисовывании группы точек, объединенных в геометрическую фигуру. Для этого каждому ребенку раздаются листы бумаги с представленными образцами выполнения второго и третьего задания. Все три задания предъявляют требования в плане тонкой моторики руки.

Инструкция к заданию 3: «Посмотри, здесь нарисованы точки. Попробуй и нарисуй здесь, рядом, такие же».

Рисунок мужчины нужно выполнить по представлению. При срисовывании написанных слов должны быть обеспечены одинаковые условия как и при срисовывании группы точек, объединенных в геометрическую фигуру. Для этого каждому ребенку раздаются листы бумаги с представленными образцами выполнения второго и третьего задания. Все три задания предъявляют требования в плане тонкой моторики руки.

Инструкция к заданию 3: «Посмотри, здесь нарисованы точки. Попробуй и нарисуй здесь, рядом, такие же».

Оценка выполнения теста

Задание 1. Рисунок мужской фигуры.

1 балл выставляется в следующих случаях. Нарисованная фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Голова с туловищем соединена посредством шеи, голова не превышает туловища. На голове имеются волосы (или их закрывает шапка, шляпа), имеются уши, на лице – глаза, нос и рот. Руки закончены кистью с пятью пальцами. Ноги внизу загнуты. Изображена мужская одежда. Фигура нарисована с использованием так называемого синтетического способа, т.е. фигура рисуется сразу как единое целое (можно обвести контуром, не отрывая карандаша от бумаги). Ноги и руки как бы «растут» из туловища.

2 балла ребенок получает, если выполняются все требования как в пункте 1, кроме синтетического способа изображения. Три отсутствующие части (шея, волосы, один палец руки, но не часть лица) могут быть исключены из требований, если это уравновешивается синтетическим способом изображения.

1 балл выставляется в следующих случаях. Нарисованная фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Голова с туловищем соединена посредством шеи, голова не превышает туловища. На голове имеются волосы (или их закрывает шапка, шляпа), имеются уши, на лице – глаза, нос и рот. Руки закончены кистью с пятью пальцами. Ноги внизу загнуты. Изображена мужская одежда. Фигура нарисована с использованием так называемого синтетического способа, т.е. фигура рисуется сразу как единое целое (можно обвести контуром, не отрывая карандаша от бумаги). Ноги и руки как бы «растут» из туловища.

2 балла ребенок получает, если выполняются все требования как в пункте 1, кроме синтетического способа изображения. Три отсутствующие части (шея, волосы, один палец руки, но не часть лица) могут быть исключены из требований, если это уравновешивается синтетическим способом изображения.