Страница:

Мировые модели формирования гражданских наций так или иначе учитывают этнические различия населения и в той или иной мере могут быть распределены на оси между французской и швейцарской моделями. Одни из них предполагают предоставление меньшинствам компенсаций за отсутствие возможности полноценной политической самозащиты электоральным путем, другие, как французская, этого не предусматривают, допуская все же какие-то формы культурных автономий, однако все они исключают возможность предоставления преимущественных прав большинству и какую-либо иерархичность построения системы межэтнических отношений. Такой тип отношений складывался только в имперских государствах, и прежде всего в государствах диктаторского типа.

Можно с уверенностью сказать, что во всех известных исторических случаях лидирующая роль представителей этнического большинства в интеграции общества сопровождалась их отказом от требований преимущественных прав для себя.

Почему привилегии меньшинствам менее опасны для общества, чем преимущества, предоставляемые этническому большинству? Прежде всего потому, что они носят заведомо компенсационный характер, тогда как преимущества большинству лишь усиливают его политическое доминирование. Еще важнее то, что преимущества, пусть даже чисто символические, большинству (составляющему 70–80 % населения страны) сразу же выводят этнический фактор в число основных социально-стратификационных и политических доминант общества. В таких условиях и речи быть не может о развитии единой гражданской идентификации для членов всего общества. Можно оспаривать результативность неких механизмов «защиты меньшинств», предусмотренных, например, Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1998 год)[9], однако совершенно очевидно, что такие меры не спровоцируют усиление авторитарных тенденций в обществе, напротив, демократия проявляет себя прежде всего в своем отношении к меньшинствам, ко всем их разновидностям – политическим, конфессиональным, этническим и даже сексуальным. В то же время исторический опыт показывает, что любые попытки предоставить особый статус большинству неизбежно приводили к росту авторитаризма, к диктатуре. Немецкое большинство Германии обрекло себя на диктатуру уже тем, что согласилось признать себя этнически и расово более полноценным, чем другие народы. Весьма вероятным было дальнейшее усиление тоталитарных тенденций и в Советском Союзе, если бы доктрина «руководящего народа», предложенная Сталиным в 1945 году[10], успела реализоваться. Однако уже его преемник Н. Хрущев в числе первых своих решений провел общую либерализацию национальной политики, в частности принял указы о возвращении депортированных народов (1956 год).

Важно учитывать не только и не столько численность этнической общности, сколько ее роль в прошлой имперской жизни, поскольку именно этим определяется характер инструментов этнополитической мобилизации. Эти инструменты всегда связаны с актуализацией символов, хранимых в исторической памяти. Так, этническая элита меньшинств актуализирует в народной памяти прошлые обиды, связанные с угнетенным положением представителей этой общности в империи, что, как правило, предполагает требования расширения гражданских прав в современных условиях. Этническая же элита бывшего «главного народа» империи, «старшего брата», эксплуатирует совершенно иные воспоминания представителей этнического большинства, прежде всего ностальгию по символам империи: ее пространственному телу, былой мощи державы и былой роли «главного народа», и культивирует обиды, связанные с нынешним временем. Именно эта идеализация имперского прошлого как компенсация некомфортного положения в настоящем приводит к тому, что этническая мобилизация этнического большинства имеет своим наиболее вероятным следствием идею реставрации империи, пусть и в неявном виде.

Итак, только этническое большинство, оно же и электоральное большинство, способно возглавить процесс продвижения идей модернизации в обществе. Этническое большинство всегда является культурным эталоном для меньшинств, оно задает норму межэтнической толерантности, оно, как правило, характеризуется меньшей этнической тревожностью, меньшим уровнем ксенофобии и больше, чем меньшинства, готово к уступкам в межэтнических отношениях. Однако именно большинству более всего противопоказана политическая мобилизация в этнической форме. И первые годы жизни постсоветской России давали основания думать, что как раз для большинства социально-политические формы консолидации и самоорганизации более значимы, чем этнические.

Высокая этническая толерантность русских и практически всеобщее владение русским языком всех народов России еще недавно, казалось бы, позволяли прогнозировать сравнительно безболезненное развитие гражданской нации в стране. Но в том-то и состоит одна из проблем России, что процесс перехода от этнонигилистического сознания этнического большинства, характерного для условий империи, к национальному стал развиваться в направлении, противоположном ожидаемому.

Маятник активности этнических общностей

Первый цикл – активизация этнических меньшинств

Второй цикл – активизация этнического большинства. «Синдром тревожности»

Можно с уверенностью сказать, что во всех известных исторических случаях лидирующая роль представителей этнического большинства в интеграции общества сопровождалась их отказом от требований преимущественных прав для себя.

Почему привилегии меньшинствам менее опасны для общества, чем преимущества, предоставляемые этническому большинству? Прежде всего потому, что они носят заведомо компенсационный характер, тогда как преимущества большинству лишь усиливают его политическое доминирование. Еще важнее то, что преимущества, пусть даже чисто символические, большинству (составляющему 70–80 % населения страны) сразу же выводят этнический фактор в число основных социально-стратификационных и политических доминант общества. В таких условиях и речи быть не может о развитии единой гражданской идентификации для членов всего общества. Можно оспаривать результативность неких механизмов «защиты меньшинств», предусмотренных, например, Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1998 год)[9], однако совершенно очевидно, что такие меры не спровоцируют усиление авторитарных тенденций в обществе, напротив, демократия проявляет себя прежде всего в своем отношении к меньшинствам, ко всем их разновидностям – политическим, конфессиональным, этническим и даже сексуальным. В то же время исторический опыт показывает, что любые попытки предоставить особый статус большинству неизбежно приводили к росту авторитаризма, к диктатуре. Немецкое большинство Германии обрекло себя на диктатуру уже тем, что согласилось признать себя этнически и расово более полноценным, чем другие народы. Весьма вероятным было дальнейшее усиление тоталитарных тенденций и в Советском Союзе, если бы доктрина «руководящего народа», предложенная Сталиным в 1945 году[10], успела реализоваться. Однако уже его преемник Н. Хрущев в числе первых своих решений провел общую либерализацию национальной политики, в частности принял указы о возвращении депортированных народов (1956 год).

Важно учитывать не только и не столько численность этнической общности, сколько ее роль в прошлой имперской жизни, поскольку именно этим определяется характер инструментов этнополитической мобилизации. Эти инструменты всегда связаны с актуализацией символов, хранимых в исторической памяти. Так, этническая элита меньшинств актуализирует в народной памяти прошлые обиды, связанные с угнетенным положением представителей этой общности в империи, что, как правило, предполагает требования расширения гражданских прав в современных условиях. Этническая же элита бывшего «главного народа» империи, «старшего брата», эксплуатирует совершенно иные воспоминания представителей этнического большинства, прежде всего ностальгию по символам империи: ее пространственному телу, былой мощи державы и былой роли «главного народа», и культивирует обиды, связанные с нынешним временем. Именно эта идеализация имперского прошлого как компенсация некомфортного положения в настоящем приводит к тому, что этническая мобилизация этнического большинства имеет своим наиболее вероятным следствием идею реставрации империи, пусть и в неявном виде.

Итак, только этническое большинство, оно же и электоральное большинство, способно возглавить процесс продвижения идей модернизации в обществе. Этническое большинство всегда является культурным эталоном для меньшинств, оно задает норму межэтнической толерантности, оно, как правило, характеризуется меньшей этнической тревожностью, меньшим уровнем ксенофобии и больше, чем меньшинства, готово к уступкам в межэтнических отношениях. Однако именно большинству более всего противопоказана политическая мобилизация в этнической форме. И первые годы жизни постсоветской России давали основания думать, что как раз для большинства социально-политические формы консолидации и самоорганизации более значимы, чем этнические.

Высокая этническая толерантность русских и практически всеобщее владение русским языком всех народов России еще недавно, казалось бы, позволяли прогнозировать сравнительно безболезненное развитие гражданской нации в стране. Но в том-то и состоит одна из проблем России, что процесс перехода от этнонигилистического сознания этнического большинства, характерного для условий империи, к национальному стал развиваться в направлении, противоположном ожидаемому.

Маятник активности этнических общностей

Первый цикл – активизация этнических меньшинств

Этот процесс стал заметным в канун распада СССР, и активность этнических меньшинств сохранялась на высоком уроне до 1993–1994 годов. Она проявилась, прежде всего, в ходе многочисленных этнических конфликтов, начиная с карабахского (1987 год). Инерция этого процесса сохранялась и в первые годы жизни постсоветской России. Именно национальные движения этнических меньшинств возглавляли так называемый «парад суверенитетов» – принятие российскими республиками деклараций о суверенитете, очень похожих на те, которые до того были приняты союзными республиками, ставшими вскоре независимыми государствами (1990–1991 годы).

Этнические меньшинства были сторонами многочисленных этнополитических конфликтов в России, как крупных, вооруженных, например осетино-ингушского, так и множества мелких, порой даже не замечаемых российским обществом, таких как конфликты между различными народами республик Северного Кавказа и Поволжья. И даже на международной арене в отношениях России с новыми независимыми государствами на первом этапе наибольшую активность проявляли этнические меньшинства. Примером может служить абхазский конфликт и участие в нем больших групп волонтеров, состоявших из представителей народов Северного Кавказа.

Однако уже к середине 90-х годов становится заметным спад активности этнических меньшинств. С этого времени не было ни одной серьезной вспышки этнического сепаратизма, за исключением чеченского, о котором особый разговор. После 1993 года практически не проявляет себя осетино-ингушский конфликт. И даже в таком котле потенциальных этнических противоречий, как Дагестан, затихли активно выступавшие до той поры национальные движения аварцев, лезгин, нагайцев, лакцев и др. Показательна ситуация в Татарстане. После 1994 года, а именно после подписания известного договора о разграничении полномочий между органами власти республики и федерального центра, перестали быть сколько-нибудь заметными такие некогда могущественные национальные партии, объединения и организации, как Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), комитет «Суверенитет», партия «Иттифак», объединение «Азатлык», Исламская демократическая партия, Комитет защиты Татарстана, Общество им. Марджани и др. Их лидеры не получили поддержки у населения на федеральных, региональных и даже местных выборах.

Причины взрыва политической активности и проявления различных форм недовольства этнических меньшинств в революционные периоды сравнительно хорошо изучены[11]. В предшествующие революциям эпохи тоталитарного или авторитарного правления недовольство меньшинств накапливалось и затем, в периоды слома режима, вырывалось наружу. Такой взрыв, в принципе, тем вероятнее, чем больше в исторической памяти народов накапливается обид, интерпретируемых как проявления этнической дискриминации. Российская история, особенно советского периода, дала для этого немало поводов. Она буквально переполнена фактами государственного произвола. Здесь и деление народов по сортам и рангам, и произвольное расчленение этнических границ, и, разумеется, различные виды этнических чисток, депортаций. Настроения недовольства были использованы национальной элитой в целях политической мобилизации меньшинств, однако, как уже было сказано, за десять лет такой мобилизации (с середины 80-х по середину 90-х годов) активность этнических меньшинств заметно спала. Сказалась усталость основной массы представителей этнических общностей, да и национальная элита отчасти успокоилась, поскольку реализовала многие свои политические цели (бывшие союзные республики стали независимыми, а российские – повысили уровень своей автономии). К тому же процессы приватизации и развития новых политических институтов, новых органов власти «оттянули» немалую часть этнических активистов. Все это в немалой мере обусловило стабилизацию этнополитических процессов в среде меньшинств.

Лишь одна Чечня как будто застряла в прежней эпохе. Лидеры чеченского национального движения не успели реализовать идею национальной независимости в эпоху этнических революций, и сейчас их действия выглядят как анахронизм. Другое дело, что отношение к чеченскому сепаратизму со стороны россиян могло бы быть совершенно иным, если бы в эпоху произвола национальной политики кто-либо из советских вождей приписал бы Чечню не к России, а, скажем, к Грузии, как Абхазию и Южную Осетию, или как Крым к Украине. В этом случае отношение российского общества к чеченскому сепаратизму могло быть столь же благожелательным, как к сепаратизму юго-осетинскому, абхазскому или крымскому. Так уже бывало в российской истории, например в середине XIX века. Тогда российское общество с энтузиазмом подстрекало «болгар к бунту против Стамбула или чехов – против Вены, принимая в то же время позу благородного негодования, едва заходила речь о совершенно аналогичном бунте поляков против Петербурга»[12].

Что касается динамики активности этнического большинства, то она изучена несравненно хуже, чем этнополитические процессы в среде меньшинств, а взаимосвязь динамик этнических процессов у большинства и меньшинства – и того хуже. Известны лишь достаточно тривиальные факты о том, что самосознание этнического большинства менее выражено и слабее подвержено тревогам, чем у меньшинств. Большинство доминирует как в культуре, так и в политике (бывают исключения, но в современном мире они чрезвычайно редки), и ему не нужно включать дополнительные механизмы групповой консолидации для адаптации к новым условиям. У большинства не возникает необходимости в смене этнической идентификации, и в своей бытовой повседневности оно значительно реже, чем меньшинство, сталкивается с явлениями, задевающими его этнические чувства.

Основываясь на материалах первых социологических исследований русского населения, проведенных в 1970-1980-х годах в разных республиках СССР, можно охарактеризовать межнациональные установки русских как этнический нигилизм, безразличие («Мне все равно, я никогда не задумывался, какой они национальности»). В 1970-х годах более 90 % опрошенных русских не придавали значения тому, с представителями каких национальностей они вместе работают, при этом такие межэтнические установки почти в равной мере проявлялись у русских в городах России и в других республиках. И даже в особо чувствительной к этническим различиям сфере брачных отношений русские демонстрировали наибольшую толерантность в сравнении с другими народами страны, особенно представителями народов Средней Азии и Кавказа, которые крайне редко проявляли готовность к вступлению в межнациональные браки (особенно женщины). Так, в Тбилиси и в Ташкенте не более 10–15 % представителей титульных национальностей заявляли о своей терпимости к межнациональным бракам, тогда как среди русских таких было свыше половины[13].

Этническая терпимость практически всегда является следствием высокого самоуважения народа, отсутствия или слабой выраженности комплексов «неполноценности». Уже поэтому я не вкладываю негативного смысла в понятие «этнический нигилизм», напротив, чем бы ни была обусловлена этническая терпимость русских – это одно из немногих позитивных, с моей точки зрения, проявлений «советского образа жизни», это то качество, постепенное ослабление которого вызывает у меня большие сожаления. И все же не могу не отметить тот факт, что этнический нигилизм русских в немалой мере был вызван их особой и во многом навязанной им государством ролью главного народа в Советском Союзе, «старшего брата». В обществах имперского типа этнические особенности большинства зачастую сознательно подавлялись властями, поскольку, чтобы выступать в качестве «цемента империи», большинство должно быть носителем только державной идеологии.

В СССР на политическом уровне закреплялось представление об этничности (национальности) как о явлении, характерном только для нерусских народов. Не случайно в советском политическом лексиконе прочно утвердилась дихотомия «Российская Федерация и национальные республики» (Россия, следовательно, не национальная республика). Отдел ЦК КПСС по делам национальностей занимался проблемами в нерусских регионах и в среде этнических меньшинств. В советской этнографической науке до середины 1970-х годов современное русское население (во всяком случае городское) не воспринималось как носитель особой этничности. Вспоминается анекдот советского времени о том, как представитель этнического меньшинства, заполняя очередную анкету, в графе «национальность» просто указал: «есть».

Сразу после войны И. В. Сталин предпринял попытку искусственно взбодрить этническое самосознание русских. Это нужно было ему и для укрепления системы личной власти, и для отвлечения внимания людей от тягот жизни в разрушенной стране. Вождь действовал лестью (вспомним его знаменитый тост «Спасибо русскому народу!» и провозглашение русских «руководящим народом»[14]). Он также разжигал страхи, начав кампанию «борьбы с космополитизмом». Однако все это хоть и всколыхнуло отчасти бытовую ксенофобию и несколько усилило «номенклатурный национализм», но в целом не изменило пассивного отношения русского большинства к своей этничности. Высокая этническая толерантность русских в немалой мере обеспечивала сохранение политической стабильности в условиях, когда в исторической памяти меньшинств накапливались обиды на власть и формировались представления о «национальном унижении».

Роль «старшего брата» была нелегкой и неблагодарной. Во-первых, за нее приходилось расплачиваться ослаблением демографического потенциала Российской Федерации и русского населения в ней, являвшегося основным кадровым резервом для пополнения армейских частей, милиции, органов управления, да и всех великих строек в национальных республиках Союза. Во-вторых, она вызывала недовольство «младших братьев и сестер» в республиках СССР, которое росло по мере увеличения численности местной национальной интеллигенции.

Уже к началу 1980-х годов положение русских стало меняться к худшему в ряде республик, где еще недавно в составе коренных народов почти не было своей инженерно-технической интеллигенции и квалифицированных работников физического труда. К этому времени республики Средней Азии, Азербайджан, Грузия, Молдавия опередили Россию по доле интеллигенции и квалифицированных рабочих в составе титульных национальностей. Во многих союзных республиках усилилась этническая конкуренция в наиболее престижных сферах деятельности и на «верхних этажах» социальной иерархии. Межнациональные отношения в целом стали ухудшаться[15]. Тем не менее еще в 1991 году русские на всей территории СССР осознавали себя хозяевами страны. По своей национально-государственной идентификации они отличались от подавляющего большинства титульных народов бывшего СССР. Если узбеки, грузины, эстонцы и другие считали своей родиной одноименную республику, то подавляющее большинство русских (почти 80 %), проживавших как в России, так и в союзных республиках, называли своей родиной весь Советский Союз[16]. В модной тогда песне рефреном звучали строки: «Наш адрес – не дом и не улица, наш адрес – Советский Союз».

Этнополитическая ситуация стала круто меняться в годы перестройки, однако заметный рост этнического самосознания русских проявился не сразу, а лишь к концу 1990-х годов. Обращает на себя внимание различная по периодам реакция большинства на одни и те же явления.

Начнем с миграции этнических русских из стран СНГ в Россию. За период 1990–1999 годов 3 млн этнических русских прибыло в Россию из стран СНГ, в том числе 1 085 000 человек только из одного Казахстана[17]. Большая часть русской иммиграции (почти 2 млн человек) пришлась на первые четыре года жизни новой России, но в то время такой беспрецедентный по мировым масштабам и меркам мирного времени миграционный приток остался почти не замеченным массовым сознанием, тогда как в «эпоху стабилизации» проблема «вытеснения» русских из бывших союзных республик стала одной из самых расхожих в политическом обиходе[18].

Да и сам распад СССР в первую из рассматриваемых эпох не только не вызывал каких-то заметных политических брожений в российском обществе, но даже не фиксировался социологическими замерами в качестве психологически значимого фактора. Напротив, исследования ВЦИОМ 1993 года показывали, что россиянами сделан выбор в пользу независимого развития России. Косвенным подтверждением справедливости такого вывода могут служить ответы на вопрос: «Если в ближайшее время состоятся выборы в новый парламент России, за какого кандидата Вы бы предпочли голосовать?» Лишь 25,5 % ответили: «За сторонника воссоздания Союза», а большинство (51,5 %) предпочли бы «сторонника независимого развития России». Исследования указывали на то, что, казалось бы, наблюдается процесс адаптации россиян к новым геополитическим реалиям, за пределами России зона их актуального интереса ограничивалась лишь двумя славянскими республиками, Украиной и Белоруссией, и Казахстаном, который продолжал восприниматься как наполовину русская страна[19]. Зато в «эпоху стабилизации» именно распад Советского Союза расценивается этническим большинством в качестве наиболее болезненного события недавней истории[20].

Если в первый из рассматриваемых периодов русский язык без сопротивления воспринимал новые слова и обороты, навязанные ему соседними государствами, то во второй стало заметным решительное, я бы даже сказал, демонстративное их отторжение.

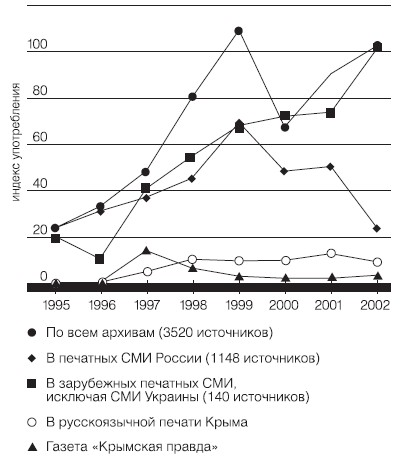

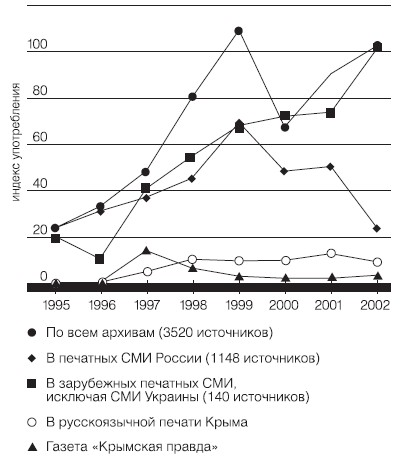

Примером может служить использование русскоязычными СМИ оборотов «в Украине» и «на Украине» (см. рис. 1).

Важно учесть и то, что большую часть источников, на основе которых был построен график, составили не столько газеты, сколько справочная литература и рекламные издания, которые ориентируются исключительно на спрос покупателей. Следовательно, отмеченная тенденция отражает массовые ориентации, а не навязанные какими-либо политическими лидерами.

Сам по себе рост этнического самосознания этнического большинства мог бы быть оценен как позитивное явление (в том смысле, что самобичевание конца 80-х и начала 90-х годов сменилось восстановлением самоуважения людей), если бы этот процесс не сопровождался эскалацией страхов, фобий и не послужил поводом для реставрации традиционалистских концепций.

Этнические меньшинства были сторонами многочисленных этнополитических конфликтов в России, как крупных, вооруженных, например осетино-ингушского, так и множества мелких, порой даже не замечаемых российским обществом, таких как конфликты между различными народами республик Северного Кавказа и Поволжья. И даже на международной арене в отношениях России с новыми независимыми государствами на первом этапе наибольшую активность проявляли этнические меньшинства. Примером может служить абхазский конфликт и участие в нем больших групп волонтеров, состоявших из представителей народов Северного Кавказа.

Однако уже к середине 90-х годов становится заметным спад активности этнических меньшинств. С этого времени не было ни одной серьезной вспышки этнического сепаратизма, за исключением чеченского, о котором особый разговор. После 1993 года практически не проявляет себя осетино-ингушский конфликт. И даже в таком котле потенциальных этнических противоречий, как Дагестан, затихли активно выступавшие до той поры национальные движения аварцев, лезгин, нагайцев, лакцев и др. Показательна ситуация в Татарстане. После 1994 года, а именно после подписания известного договора о разграничении полномочий между органами власти республики и федерального центра, перестали быть сколько-нибудь заметными такие некогда могущественные национальные партии, объединения и организации, как Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), комитет «Суверенитет», партия «Иттифак», объединение «Азатлык», Исламская демократическая партия, Комитет защиты Татарстана, Общество им. Марджани и др. Их лидеры не получили поддержки у населения на федеральных, региональных и даже местных выборах.

Причины взрыва политической активности и проявления различных форм недовольства этнических меньшинств в революционные периоды сравнительно хорошо изучены[11]. В предшествующие революциям эпохи тоталитарного или авторитарного правления недовольство меньшинств накапливалось и затем, в периоды слома режима, вырывалось наружу. Такой взрыв, в принципе, тем вероятнее, чем больше в исторической памяти народов накапливается обид, интерпретируемых как проявления этнической дискриминации. Российская история, особенно советского периода, дала для этого немало поводов. Она буквально переполнена фактами государственного произвола. Здесь и деление народов по сортам и рангам, и произвольное расчленение этнических границ, и, разумеется, различные виды этнических чисток, депортаций. Настроения недовольства были использованы национальной элитой в целях политической мобилизации меньшинств, однако, как уже было сказано, за десять лет такой мобилизации (с середины 80-х по середину 90-х годов) активность этнических меньшинств заметно спала. Сказалась усталость основной массы представителей этнических общностей, да и национальная элита отчасти успокоилась, поскольку реализовала многие свои политические цели (бывшие союзные республики стали независимыми, а российские – повысили уровень своей автономии). К тому же процессы приватизации и развития новых политических институтов, новых органов власти «оттянули» немалую часть этнических активистов. Все это в немалой мере обусловило стабилизацию этнополитических процессов в среде меньшинств.

Лишь одна Чечня как будто застряла в прежней эпохе. Лидеры чеченского национального движения не успели реализовать идею национальной независимости в эпоху этнических революций, и сейчас их действия выглядят как анахронизм. Другое дело, что отношение к чеченскому сепаратизму со стороны россиян могло бы быть совершенно иным, если бы в эпоху произвола национальной политики кто-либо из советских вождей приписал бы Чечню не к России, а, скажем, к Грузии, как Абхазию и Южную Осетию, или как Крым к Украине. В этом случае отношение российского общества к чеченскому сепаратизму могло быть столь же благожелательным, как к сепаратизму юго-осетинскому, абхазскому или крымскому. Так уже бывало в российской истории, например в середине XIX века. Тогда российское общество с энтузиазмом подстрекало «болгар к бунту против Стамбула или чехов – против Вены, принимая в то же время позу благородного негодования, едва заходила речь о совершенно аналогичном бунте поляков против Петербурга»[12].

Что касается динамики активности этнического большинства, то она изучена несравненно хуже, чем этнополитические процессы в среде меньшинств, а взаимосвязь динамик этнических процессов у большинства и меньшинства – и того хуже. Известны лишь достаточно тривиальные факты о том, что самосознание этнического большинства менее выражено и слабее подвержено тревогам, чем у меньшинств. Большинство доминирует как в культуре, так и в политике (бывают исключения, но в современном мире они чрезвычайно редки), и ему не нужно включать дополнительные механизмы групповой консолидации для адаптации к новым условиям. У большинства не возникает необходимости в смене этнической идентификации, и в своей бытовой повседневности оно значительно реже, чем меньшинство, сталкивается с явлениями, задевающими его этнические чувства.

Основываясь на материалах первых социологических исследований русского населения, проведенных в 1970-1980-х годах в разных республиках СССР, можно охарактеризовать межнациональные установки русских как этнический нигилизм, безразличие («Мне все равно, я никогда не задумывался, какой они национальности»). В 1970-х годах более 90 % опрошенных русских не придавали значения тому, с представителями каких национальностей они вместе работают, при этом такие межэтнические установки почти в равной мере проявлялись у русских в городах России и в других республиках. И даже в особо чувствительной к этническим различиям сфере брачных отношений русские демонстрировали наибольшую толерантность в сравнении с другими народами страны, особенно представителями народов Средней Азии и Кавказа, которые крайне редко проявляли готовность к вступлению в межнациональные браки (особенно женщины). Так, в Тбилиси и в Ташкенте не более 10–15 % представителей титульных национальностей заявляли о своей терпимости к межнациональным бракам, тогда как среди русских таких было свыше половины[13].

Этническая терпимость практически всегда является следствием высокого самоуважения народа, отсутствия или слабой выраженности комплексов «неполноценности». Уже поэтому я не вкладываю негативного смысла в понятие «этнический нигилизм», напротив, чем бы ни была обусловлена этническая терпимость русских – это одно из немногих позитивных, с моей точки зрения, проявлений «советского образа жизни», это то качество, постепенное ослабление которого вызывает у меня большие сожаления. И все же не могу не отметить тот факт, что этнический нигилизм русских в немалой мере был вызван их особой и во многом навязанной им государством ролью главного народа в Советском Союзе, «старшего брата». В обществах имперского типа этнические особенности большинства зачастую сознательно подавлялись властями, поскольку, чтобы выступать в качестве «цемента империи», большинство должно быть носителем только державной идеологии.

В СССР на политическом уровне закреплялось представление об этничности (национальности) как о явлении, характерном только для нерусских народов. Не случайно в советском политическом лексиконе прочно утвердилась дихотомия «Российская Федерация и национальные республики» (Россия, следовательно, не национальная республика). Отдел ЦК КПСС по делам национальностей занимался проблемами в нерусских регионах и в среде этнических меньшинств. В советской этнографической науке до середины 1970-х годов современное русское население (во всяком случае городское) не воспринималось как носитель особой этничности. Вспоминается анекдот советского времени о том, как представитель этнического меньшинства, заполняя очередную анкету, в графе «национальность» просто указал: «есть».

Сразу после войны И. В. Сталин предпринял попытку искусственно взбодрить этническое самосознание русских. Это нужно было ему и для укрепления системы личной власти, и для отвлечения внимания людей от тягот жизни в разрушенной стране. Вождь действовал лестью (вспомним его знаменитый тост «Спасибо русскому народу!» и провозглашение русских «руководящим народом»[14]). Он также разжигал страхи, начав кампанию «борьбы с космополитизмом». Однако все это хоть и всколыхнуло отчасти бытовую ксенофобию и несколько усилило «номенклатурный национализм», но в целом не изменило пассивного отношения русского большинства к своей этничности. Высокая этническая толерантность русских в немалой мере обеспечивала сохранение политической стабильности в условиях, когда в исторической памяти меньшинств накапливались обиды на власть и формировались представления о «национальном унижении».

Роль «старшего брата» была нелегкой и неблагодарной. Во-первых, за нее приходилось расплачиваться ослаблением демографического потенциала Российской Федерации и русского населения в ней, являвшегося основным кадровым резервом для пополнения армейских частей, милиции, органов управления, да и всех великих строек в национальных республиках Союза. Во-вторых, она вызывала недовольство «младших братьев и сестер» в республиках СССР, которое росло по мере увеличения численности местной национальной интеллигенции.

Уже к началу 1980-х годов положение русских стало меняться к худшему в ряде республик, где еще недавно в составе коренных народов почти не было своей инженерно-технической интеллигенции и квалифицированных работников физического труда. К этому времени республики Средней Азии, Азербайджан, Грузия, Молдавия опередили Россию по доле интеллигенции и квалифицированных рабочих в составе титульных национальностей. Во многих союзных республиках усилилась этническая конкуренция в наиболее престижных сферах деятельности и на «верхних этажах» социальной иерархии. Межнациональные отношения в целом стали ухудшаться[15]. Тем не менее еще в 1991 году русские на всей территории СССР осознавали себя хозяевами страны. По своей национально-государственной идентификации они отличались от подавляющего большинства титульных народов бывшего СССР. Если узбеки, грузины, эстонцы и другие считали своей родиной одноименную республику, то подавляющее большинство русских (почти 80 %), проживавших как в России, так и в союзных республиках, называли своей родиной весь Советский Союз[16]. В модной тогда песне рефреном звучали строки: «Наш адрес – не дом и не улица, наш адрес – Советский Союз».

Этнополитическая ситуация стала круто меняться в годы перестройки, однако заметный рост этнического самосознания русских проявился не сразу, а лишь к концу 1990-х годов. Обращает на себя внимание различная по периодам реакция большинства на одни и те же явления.

Начнем с миграции этнических русских из стран СНГ в Россию. За период 1990–1999 годов 3 млн этнических русских прибыло в Россию из стран СНГ, в том числе 1 085 000 человек только из одного Казахстана[17]. Большая часть русской иммиграции (почти 2 млн человек) пришлась на первые четыре года жизни новой России, но в то время такой беспрецедентный по мировым масштабам и меркам мирного времени миграционный приток остался почти не замеченным массовым сознанием, тогда как в «эпоху стабилизации» проблема «вытеснения» русских из бывших союзных республик стала одной из самых расхожих в политическом обиходе[18].

Да и сам распад СССР в первую из рассматриваемых эпох не только не вызывал каких-то заметных политических брожений в российском обществе, но даже не фиксировался социологическими замерами в качестве психологически значимого фактора. Напротив, исследования ВЦИОМ 1993 года показывали, что россиянами сделан выбор в пользу независимого развития России. Косвенным подтверждением справедливости такого вывода могут служить ответы на вопрос: «Если в ближайшее время состоятся выборы в новый парламент России, за какого кандидата Вы бы предпочли голосовать?» Лишь 25,5 % ответили: «За сторонника воссоздания Союза», а большинство (51,5 %) предпочли бы «сторонника независимого развития России». Исследования указывали на то, что, казалось бы, наблюдается процесс адаптации россиян к новым геополитическим реалиям, за пределами России зона их актуального интереса ограничивалась лишь двумя славянскими республиками, Украиной и Белоруссией, и Казахстаном, который продолжал восприниматься как наполовину русская страна[19]. Зато в «эпоху стабилизации» именно распад Советского Союза расценивается этническим большинством в качестве наиболее болезненного события недавней истории[20].

Если в первый из рассматриваемых периодов русский язык без сопротивления воспринимал новые слова и обороты, навязанные ему соседними государствами, то во второй стало заметным решительное, я бы даже сказал, демонстративное их отторжение.

Примером может служить использование русскоязычными СМИ оборотов «в Украине» и «на Украине» (см. рис. 1).

Рисунок 1. ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ «В УКРАИНЕ»/«НА УКРАИНЕ» с 1995 по 2002 год, %

Примечание: индекс употребления равен отношению количества употреблений выражения «В Украине» к количеству употреблений выражения «На Украине», умноженному на 100. Источник: расчеты А. Смолянского (Integrum World Wide) на основе данных Integrum World WideСудя по графику, до определенного времени новая языковая норма последовательно приживалась в русскоязычных СМИ всех стран СНГ. При этом в России этот процесс был даже более последовательным и плавным, чем в других странах Содружества, исключая Украину. Так было до 1999 года, когда в России обозначился крутой перелом тенденций и столь же последовательное, как и в первый период движение, но уже в другом направлении – к возврату к традиционной норме. Время перелома я связываю с национально-патриотическим подъемом периода побед (точнее, представления о победах) российской армии в Дагестане и началом второй Чеченской войны. О том, что отмеченные языковые процессы имеют прямую связь с политическим (точнее, этнополитическим) позиционированием СМИ, свидетельствует пример русских газет Крыма. Эти газеты постоянно позиционировали себя как защитников русского языка в условиях навязываемой Киевом украинизации, поэтому все эти годы твердо придерживались традиционной формы, а использование новой ни разу не превысило 14 % случаев, да и те были связаны в основном с перепечаткой или цитированием высказываний, опубликованных в московских или киевских изданиях.

Важно учесть и то, что большую часть источников, на основе которых был построен график, составили не столько газеты, сколько справочная литература и рекламные издания, которые ориентируются исключительно на спрос покупателей. Следовательно, отмеченная тенденция отражает массовые ориентации, а не навязанные какими-либо политическими лидерами.

Сам по себе рост этнического самосознания этнического большинства мог бы быть оценен как позитивное явление (в том смысле, что самобичевание конца 80-х и начала 90-х годов сменилось восстановлением самоуважения людей), если бы этот процесс не сопровождался эскалацией страхов, фобий и не послужил поводом для реставрации традиционалистских концепций.

Второй цикл – активизация этнического большинства. «Синдром тревожности»

Исследования этносоциологов под руководством Л. М. Дробижевой показывают, что уровень этнического самосознания русских в 1990-х годах быстро повышался. Об этом свидетельствовали социологические исследования, в которых по уровню самосознания русские сравнивались с другими народами. Для этого использовалась методика, в которой утвердительные ответы на подсказку в социологической анкете: «Я никогда не забываю, что я…» (далее указывается соответствующая национальность: «русский», «осетин», «якут», «татарин», «башкир» и т. д.) – рассматривались социологами как признак ярко выраженного этнического самосознания. За период 1994–1999 годов у всех перечисленных представителей этнических меньшинств прирост доли лиц с таким признаком составил 10–15 %, тогда как у русских он удвоился. При этом быстрее всего выросли наиболее эмоционально выраженные формы этнического самосознания. Если в 1994 году не более 8 % русских в республиках отвечали, что «любые средства хороши для отстаивания благополучия моего народа», то в 1999 году и в республиках, и впервые в русских областях такую установку продемонстрировали в опросах более четверти русских респондентов[21]. К сожалению, росло и число приверженцев националистической установки «Россия для русских». Это подтверждается и материалами других исследовательских групп.