Страница:

Я его любила как большого актера и человека.

…Когда я стояла перед его гробом, то не могла выступить, не могла найти слов. Словно чувствовала какую-то вину. Мне казалось, что с его уходом из нашего театра уходит справедливость, правда. Уходит настоящий человек.

Самое дорогое – когда годы проходят, а человек остается в памяти. Вацлав Янович Дворжецкий остался в памяти у многих.

Александр Панкратов-Чёрный

В 1965 году я поступил в Горьковское театральное училище. С начала учебы мы, студенты, получили возможность не только посещать каждый вечер театр, смотреть спектакли, но и принимать участие в некоторых постановках, где требовалось большое количество массовки или групповки, автоматически став артистами «миманса». Среди моих однокурсников больше всех повезло мне – доверили крохотную рольку гонца к Ричарду III, который в последнем акте выбегает из-за кулис со «страшным известием»: «О, мой король! Уж Ричмонд близок!..» И так далее, сейчас уже не помню, что там вложил в мои уста великий Шекспир.

В 1965 году я поступил в Горьковское театральное училище. С начала учебы мы, студенты, получили возможность не только посещать каждый вечер театр, смотреть спектакли, но и принимать участие в некоторых постановках, где требовалось большое количество массовки или групповки, автоматически став артистами «миманса». Среди моих однокурсников больше всех повезло мне – доверили крохотную рольку гонца к Ричарду III, который в последнем акте выбегает из-за кулис со «страшным известием»: «О, мой король! Уж Ричмонд близок!..» И так далее, сейчас уже не помню, что там вложил в мои уста великий Шекспир.

Студенты, а многим из нас было по 15-17 лет, имели счастье оказываться на сцене театра, в кулуарах, гримерных с такими (для нас великими) артистами, как Н. А. Левкоев, В. И. Разумов, Н. С. Хлибко, В. Я. Самойлов и, конечно же, Вацлав Янович Дворжецкий. Было фантастически интересно наблюдать за ними, учиться у них, молиться – боготворить. Быть свидетелем, как эти мастера готовятся к спектаклю, одеваясь в сценические костюмы, гримируясь, кто-то – шутя, бросая реплики, подсмеиваясь над коллегой, кто-то – ворчливо, делая замечание костюмерам, кто-то просто возмущаясь, обнаружив чей-то незначительный просчет. Кто-то «травил» анекдоты, вспоминая работу в других театрах, о давно прошедших встречах, знакомствах…

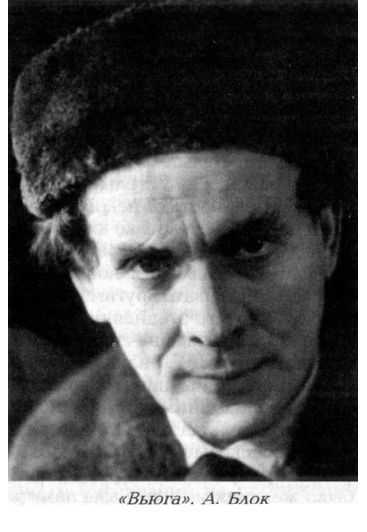

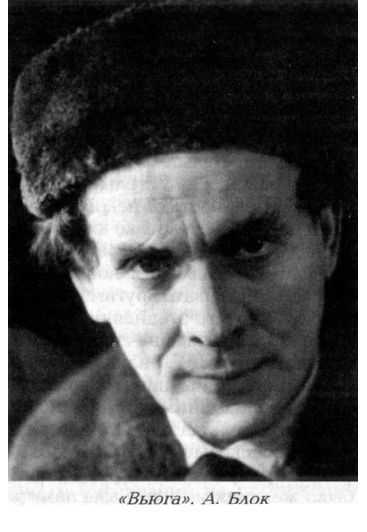

Для нас, молодых, было интересно всё. Я наблюдал за всеми, особенно за В. Я. Дворжецким. Реагируя на всё, что его окружало, он, так мне думалось, при происходящем как бы не присутствовал, хотя реакции его на анекдот ли, на чью-то вспыльчивость или, наоборот, серьезный рассказ всегда были остры, динамичны по характеру проявления, а если говорить о «физике», то это всегда была пластика, выраженная в каком-то неожиданном жесте, в повороте головы или туловища. Почему-то мне казалось, что он был очень музыкален, хотя ни разу не видел его играющим или поющим. Музыкальность жила в его пластике, а может быть, он сам – весь – со своей органикой жил в музыке и в пластике окружающей его среды. Поэтому не случайно ему в театре была поручена роль Александра Блока в пьесе «Вьюга». Он обладал удивительным слухом и прекрасным зрением, эти два качества тратились им нещадно – потому, вероятно, в последние годы и то, и другое было потеряно.

Помню, когда он отмечал получение звания «Народный артист России», был творческий вечер в актовом зале ЦДРИ, и я, выйдя к нему на сцену, заговорил (а для меня присутствие на этом вечере было предметом гордости, тешило мое тщеславие) – я волновался, как мальчик на экзамене. Разве мог я допустить, что мне доведется присутствовать при столь долгожданном событии – долгожданном не Вацлавом Яновичем, а его зрителями, его поклонниками, потому что те, кто искренне относился к театру, к творчеству этого замечательного артиста, мастера, все знали, что власть предержащие не давали ему званий на протяжении всей творческой жизни. Даже после реабилитации эти чинуши, а в этом я уверен, боялись, не смели и не хотели оказывать внимание художнику, который никогда (а я его знал, наблюдал более тридцати лет и знаю, о чем говорю) ни у кого ничего не просил, ни перед кем не «гнулся». Он был горд и независим, если в чем-то и нуждался, так это в «чашечке кофе», чтобы слова сочинять, придумывать, репетировать, путешествовать (черт знает где), снимать свои любительские фильмы, сниматься в кино, смотреть работы коллег и так далее.

Так вот, на сцене ЦДРИ я заговорил и увидел, как он напрягся, чтобы узнать, кто же это. Зрение уже было слабым, если не сказать больше, но слух еще жил, и он, как мне казалось, с неуверенностью и даже детской робостью, боясь из-за своей природной, не выбитой лагерем интеллигентности – не обидеть бы неузнаванием, – проговорил: «Шура?.. Шура… Это же – Шура Панкратов!» – «Да, Вацлав Янович! Это я – Панкратов…» Он обрадовался, как ребенок: не тому, что я здесь оказался, рядом, он и не сомневался, уж если я, узнав, что будет вечер В. Я. Дворжецкого, и я окажусь в Москве, то, естественно, буду присутствовать, участвовать… Он обрадовался тому, что угадал, что – не ошибся… Для него не ошибиться значило больше, чем для любого смертного. Не ошибиться для него имело огромный смысл – философский, важный… Его судьба пережила всю страшную историю России на себе из-за чьей-то «ошибки», оплошности, мелкой гадости. С юных лет, со студенческих, до зрелости эта «история» бросала его со сцены – в барак, от «блатарей» – к интеллигентным людям, от несчастных и униженных – к сытым и хамящим быдлам. Целых пятнадцать лет жизни и потом, после этих пятнадцати страшных лет, столько еще на пути приходилось сталкиваться с подозрительностью, недоверчивостью, завистью и клеветой, но сколько же в этом человеке аккумулировалось доброты, радости, любви и надежды, веры в хорошее, веры в людей. Как много он умел – жить, любить, удивляться, восхищаться и работать, работать, работать. И всё-всё отдавать другим.

Не случайность, а закономерность, что его этапная работа – Лука в пьесе «На дне» М. Горького. Не зря он вышел на сцену ЦДРИ в этой роли, чтобы отметить получение высокого в нашем Отечестве звания. И как органично было явление его бывших товарищей, еще живших, таких же народных, прошедших с ним лагеря и тюрьмы людей, артистов. Это было настолько неожиданно. И о лагерях, допросах эти седые люди вспоминали и рассказывали как о необходимости, которой «наградили» народ и страну любители революций и репрессий. И не было зла, и не было желания мстить. Была память и уважение к людям, с которыми, снимая фуфайку из барака, надев фрак, они поднимались на сцену, чтобы на какое-то мгновение жизни уйти от страшного и увести за собой других в иной мир, в иное измерение… Чтобы выжить духовно и дать эту возможность другим, сохранив свое «Я» под фуфайкой в холод и голод.

Союз кинематографистов (поздно, очень поздно, но слава Богу) добился для Дворжецкого звания «Народный артист России», минуя звание «Заслуженный артист России»… Это была милость, в которой уже давно, а может быть и никогда в жизни, он не нуждался. Вацлав Янович знал, что зрители его любят, ценят, а у него, как у каждого индивидуально творящего, был свой зритель, он даже и нас, зрителей, ни у кого не отбирал, не перехватывал. Он нас поражал и заражал тем, в чем всякий смертный испытывает нужду, – искусством. Спасибо Всевышнему, что на нашей Земле, в нашем Мире нет-нет да и появляются такие, как он, как Смоктуновский, Ефремов…

После премьеры спектакля «Вьюга» А. П. Штейна в Горьковском драматическом театре мы, студенты театрального, пригласили Вацлава Яновича в училище поговорить с ним об этой роли, о роли Александра Блока. Не потому что спектакль удивил – удивил Дворжецкий, причем весь город. Во-первых, совершенной непохожестью на Блока и вместе с тем – похожестью абсолютной. Как ни странно, именно этот парадокс явился тем, что многих, во всяком случае меня, заставило иначе взглянуть на Блока как на личность, как на художника, увидеть трагедию поэта, который сказал о себе: «Во мне все сгорело!» Вот это «аутодафе» революции актер и сыграл, дал зрителям почувствовать и подумать! Думаю, потому тогдашние власти и не позволили долго жить этому спектаклю.

После премьеры спектакля «Вьюга» А. П. Штейна в Горьковском драматическом театре мы, студенты театрального, пригласили Вацлава Яновича в училище поговорить с ним об этой роли, о роли Александра Блока. Не потому что спектакль удивил – удивил Дворжецкий, причем весь город. Во-первых, совершенной непохожестью на Блока и вместе с тем – похожестью абсолютной. Как ни странно, именно этот парадокс явился тем, что многих, во всяком случае меня, заставило иначе взглянуть на Блока как на личность, как на художника, увидеть трагедию поэта, который сказал о себе: «Во мне все сгорело!» Вот это «аутодафе» революции актер и сыграл, дал зрителям почувствовать и подумать! Думаю, потому тогдашние власти и не позволили долго жить этому спектаклю.

Поражали глаза актера. Синие-синие, огромные, горящие изнутри. Это синее, какое-то газовое горение души, как бы свет угасающей ауры поэта, чувствовал зритель. Когда поэт – Дворжецкий – привставал из-за столика ночного ресторана, хотелось привстать в зрительном зале следом за ним. Как больно звучали его слова – слова Блока, – когда Дворжецкий, осмотрев окружавшее его пространство, людей, выходил на авансцену к зрителям, глядя уже куда-то за зрительный зал – вдаль… не мигая (широко распахнутый взгляд), и произносил: «Русь моя!» Зрители невольно оглядывались и, ничего, кроме тьмы за собой, не увидев, ощущали не только пустоту, но и боль, – и от этого становилось не по себе, охватывала тревога, необъяснимо…

Вацлав Янович долго рассказывал о спектакле, о своих коллегах, о Блоке, об истории. И я помню, когда спросили: «А что для вас роль – вообще… Как результат работы?..» – Вацлав Янович улыбнулся и сказал: «Роль для меня, говоря словами человека мыслящего образами, – это одна сплошная лента, она тянется из-за кулис, может быть, из твоего актерского прошлого, может быть, из твоего человеческого, и уходит опять за кулисы. Словом, исчезает за занавесом, но на этой ленте актер обязан поставить три, может, пять очень ярких точек. Если зритель увидит две такие точки – очень хорошо, три точки – отлично, а если все пять – значит, роль сделана, значит, ты, актер, не зря ешь свой хлеб». У Вацлава Яновича Дворжецкого точки были всегда видны.

На удивительных психологических контрастах была выстроена роль Бекингема в «Ричарде III». На тончайших нюансах жил его профессор в спектакле «Юпитер смеется». И о каждой роли можно говорить много и много, так же как и о его киноролях. Он всегда был «современен» в хорошем смысле этого слова, любая его роль имела будущее, она уводила нас за рамки пьесы, за рамки кинокадра. И уводил он нас в Прекрасное, где всегда – мысль, чувство. А это так необходимо нам, смертным, и этого так не хватает после ухода Вацлава Яновича и его удивительного сына Владислава – без них холодно и неуютно. Но есть младший сын – Женя Дворжецкий. Дай Бог ему продолжить то, чему отдали свои жизни брат и отец, чему продолжает служить мама – Рива Яковлевна Левите, верный друг Вацлава Яновича, педагог и режиссер театра и моя учительница. Дворжецкие, в этом нет сомнения, в культуре, как на «сплошной ленте», всегда будут «точками», и эти «точки» будут всегда видны нам, зрителям, друзьям, коллегам.

На удивительных психологических контрастах была выстроена роль Бекингема в «Ричарде III». На тончайших нюансах жил его профессор в спектакле «Юпитер смеется». И о каждой роли можно говорить много и много, так же как и о его киноролях. Он всегда был «современен» в хорошем смысле этого слова, любая его роль имела будущее, она уводила нас за рамки пьесы, за рамки кинокадра. И уводил он нас в Прекрасное, где всегда – мысль, чувство. А это так необходимо нам, смертным, и этого так не хватает после ухода Вацлава Яновича и его удивительного сына Владислава – без них холодно и неуютно. Но есть младший сын – Женя Дворжецкий. Дай Бог ему продолжить то, чему отдали свои жизни брат и отец, чему продолжает служить мама – Рива Яковлевна Левите, верный друг Вацлава Яновича, педагог и режиссер театра и моя учительница. Дворжецкие, в этом нет сомнения, в культуре, как на «сплошной ленте», всегда будут «точками», и эти «точки» будут всегда видны нам, зрителям, друзьям, коллегам.

Низкий поклон за всё, что было, есть и будет…

Михаил Жигалов

С Вацлавом Яновичем Дворжецким мы встретились на спектакле «НЛО». Поставила его Галина Борисовна Волчек, а режиссером был Михаил али-Хусейн.

С Вацлавом Яновичем Дворжецким мы встретились на спектакле «НЛО». Поставила его Галина Борисовна Волчек, а режиссером был Михаил али-Хусейн.

Это был откровенный парафраз «Утиной охоты» Вампилова. Написал эту пьесу Володя Малягин, тогда еще первокурсник Литературного института. Там – Зилов, здесь – Мазов. Там официант – как бы друг, здесь официант – друг, но тоже оказывается «как бы»… Главный герой просыпается с большого перепоя, и наступает момент, когда жизнь, что называется, подошла к самым ноздрям, еще чуть-чуть – и… можно захлебнуться.

Но принципиальное отличие нашей пьесы было в том, что если там Зилов «сдавался», то здесь всё заканчивалось тем, что главный герой Мазов, которого я играл, все-таки находил огонек в конце туннеля, все-таки звучала в финале какая-то надежда.

И вот в этот критический момент своей жизни мой герой случайно в ресторане встречает Старика, которого играл Вацлав Янович. Мой герой, сидя за своим столиком, слушал разговор, который происходил между Стариком и его дочерью (ее играла Лиля Толмачева). Старик когда-то их бросил, и, судя по всему, такая развязка семейных отношений была не единственной в его жизни… Но персонаж Вацлава Яновича тоже оказывался на какой-то этапной точке своего существования, на определенном рубеже, который он должен либо перейти, либо «сдать все свои позиции». Дочь обвиняла отца в несложившейся жизни своей матери, в своей неустроенности, в их брошенности, в беспросветном одиночестве… Затем дочь уходила, оставив своего отца наедине со всем высказанным, мой герой подсаживался к Старику, и между ними завязывался разговор.

Два человека разного возраста оказались на одной и той же точке, на переломе. Они встретились, и каждому из них нужен был другой, тот, кто выслушает всё от начала до конца, кто-то новый, кто увидит всё беспристрастно, со стороны… Всего, конечно, невозможно рассказать друг другу вот так за один вечер, и они договариваются встретиться на следующий день здесь же, в этом ресторане. Это слышит официант, человек из компании Мазова. И когда назавтра Мазов приходит на эту встречу, официант – его бывший друг, из одной компании, с которой Мазов решает больше не иметь никаких дел, – дает знак своим ребятам. Те, спровоцировав драку, избивают моего героя, заломив руки, связывают, упрятывают под стол со скатертью, свисающей до пола, и садятся за этот стол.

Два человека разного возраста оказались на одной и той же точке, на переломе. Они встретились, и каждому из них нужен был другой, тот, кто выслушает всё от начала до конца, кто-то новый, кто увидит всё беспристрастно, со стороны… Всего, конечно, невозможно рассказать друг другу вот так за один вечер, и они договариваются встретиться на следующий день здесь же, в этом ресторане. Это слышит официант, человек из компании Мазова. И когда назавтра Мазов приходит на эту встречу, официант – его бывший друг, из одной компании, с которой Мазов решает больше не иметь никаких дел, – дает знак своим ребятам. Те, спровоцировав драку, избивают моего героя, заломив руки, связывают, упрятывают под стол со скатертью, свисающей до пола, и садятся за этот стол.

Я брыкался как мог, получая тычки и пинки под столом, а в это время официант говорил пришедшему старику: «Да, приходил ваш вчерашний знакомец и так нехорошо о вас говорил… Просто облил вас с ног до головы такой грязью, такими помоями… И даже попросил, чтобы вас, «старое дерьмо», сюда больше не пускали». Вот ведь какие люди бывают…» Старик уходил, не проронив ни слова.

Таким образом, у Вацлава Яновича по сути было только три сцены в этом спектакле, единственном, сыгранном им в театре «Современник». Галина Борисовна с Мишей очень долго искали исполнителя на эту роль и даже вели переговоры с Сергеем Апполинариевичем Герасимовым… Нужен был человек в возрасте, которому далеко за шестьдесят, но по сути еще молодой, живой, который вовсе не считает, что жизнь уже прожита и пора удалиться на покой замаливать грехи… Но в то же время во внешности, в темпераменте исполнителя этой роли не должно быть «коня», «кобелины»… Таким артистам очень трудно сыграть органично всю сложность перерождения героя, «сбрасывание кожи», которое происходит со Стариком в этом спектакле. Его прежняя жизнь, в которой он уходил и бросал много раз, за которую его мордовала в ресторане дочь, она всего лишь часть большого потока. И эта часть уже ушла от Старика, он исчерпал ее и стал другим. Вацлав Янович играл совершенно замечательно – проникновенно и неспешно. Как бы ничего не играя…

Для меня, как и для Дворжецкого, это была тоже первая работа в новом коллективе, в новой труппе. Я работал в Центральном детском театре. Галина Борисовна пригласила меня на главную роль, и «НЛО» стал моим дебютом в «Современнике». Мы с Вацлавом Яновичем оба были «со стороны» и оба в каком-то смысле оказались на одном рубеже. Я вообще мечтал играть в этом театре и только еще обдумывал, как к нему подступиться, и вдруг – приглашение на главную роль!..

Мы много репетировали, общались, ходили, гуляли, я его часто провожал до метро – одним словом, мы сблизились. Я понял, что у Вацлава Яновича был какой-то свой мир, в котором он жил и который бережно охранял. Он очень много рассказывал, но… никогда не доводил свои рассказы до конца. Поначалу это было немного странно для меня, но я быстро привык. Он рассказывал о сыне Женьке и безумно гордился всеми его успехами. О Владе говорил «впроброс», мол, ну, с ним-то все понятно… В том малом, что Вацлав Янович говорил о Владиславе, мне даже показалась какая-то полушутливая и полусерьезная профессиональная ирония – мол, Актер Актерычем стал!.. А вот за Женьку очень здорово волновался: как экзамены сдаст? в какой театр попадет? как устроится?.. Он рассказывал о своей прежней жуткой жизни, о том, что его спасало в лагерях и т. д., но все это были фрагменты. Яркие, но незаконченные. Обрывки… Он начинал говорить и вдруг, как будто вспомнив о чем-то другом, замолкал и переходил к совершенно иному или просто обрывал себя и затихал. Я понимал: жизнь-то у него какая была – ого-го! Какой страшный путь… Может быть, и не стоит лезть с уточнениями, переспрашивать: а что было дальше? а та история чем закончилась? Несколько раз я попытался: «Вацлав Янович, а вот вы вчера недорассказали…» – «Да? А-а-а-а… Да-да-да… А вот знаешь, однажды…» – и опять возникала какая-то новая история.

Между нашими героями там, на сцене, самым главным была внезапная обоюдная нужда друг в друге, несмотря на то что их общение по пьесе было довольно жестким. Наше человеческое общение с Вацлавом Яновичем со временем тоже приобрело черты не дружбы, но тяги друг к другу. И я понял, что эти его «уходы» от завершения начатых историй и рассказов, неожиданные переходы на другую тему нацелены на завтра, на послезавтра… У меня возникло ощущение, что недосказанные развязки, такое легкое маневрирование между темами – это не просто очень свободный полет его мыслей, его фантазии, его памяти. В этом заключена какая-то большая мудрость, глубина. И свое общение со мною он строил именно так: сознательно, чтобы все время оставалось главное – интерес, взаимное притяжение, желание общаться друг с другом дальше. Причем общаться не по-светски, не фальшиво, а по-настоящему, с подлинным интересом. И если он возник, то его необходимо беречь.

Мне кажется, что интерес вообще был главным поводырем в его жизни. Интересно ему играть в театре – он играл, интересно рыбу ловить – ловил рыбу, разводил пчел, присылали интересный сценарий – бросал пчел и летел на съемки и т. д. Он никогда ни от чего не зависел и делал только то, что ему нравилось. У него был какой-то колоссальный внутренний стержень, но при этом мягче человека я просто не встречал. Он пришел в «Современник» открытым, даже порою обезоруживающе открытым, и все это в театре сразу заметили. А ведь у нас как: чем больше открыт человек, тем большая возникает настороженность к нему: черт его знает, что выкинет? как отреагирует? где не сможет промолчать? Даже Галина Борисовна, мне кажется, иногда пасовала сделать Вацлаву Яновичу замечание или внести какую-то поправку в его работу на репетиции, хотя у нее задержек с этим не бывает. Вацлав Янович сам подходил ко мне и спрашивал: «Слушай, Миша, ну чего она молчит? Ведь я чувствую, что ее не всё устраивает в том, что я делаю, но почему нельзя мне об этом сказать?..» И тогда он подходил к ней сам. Я думаю, что для него эта роль была не просто очередной ролью, а какой-то очень важной смысловой акцией, может быть, даже связанной с его собственной жизнью, его реальными мыслями и ощущениями.

Он ведь был не только актером, но и режиссером-постановщиком и волей-неволей пришел в эту работу уже со своим решением спектакля и своего образа. Это происходит автоматически: когда режиссер читает пьесу, он уже видит, как ее поставит. Но его решение, естественно, никому в «Современнике» не понадобилось, спектакль был поставлен гораздо жестче, чем была написана пьеса. Но Вацлав Янович запросто мог поспорить, предложить что-то свое… И в разговорах со мной он иногда делился своим видением сцены, разбирал то, что получается у нас в репетициях, говорил мне, с чем он категорически не согласен, и размышлял, как плавно перейти от того, что ему не нравится, все-таки к своему решению. Искал внутренний ход, оправдание этой, положа руку на сердце, довольно распространенной актерской «хитрости».

С ним было чрезвычайно легко существовать партнерски. Он был абсолютно открыт и прост. Мог подойти и спросить, посоветоваться со мной (!): как здесь лучше сделать? тебе будет удобно, если я вот здесь сделаю так?.. Я на него смотрел как на «утес», а он со мною советовался… и я просто изумлялся. А иногда у нас получалось мимоходом переглянуться, как бы свериться друг с другом прямо во время спектакля, перемигнуться, мол, у тебя все в порядке? все хорошо! я ничего не напутал? не волнуйся – в порядке!..

«НЛО» мы играли и возили несколько лет. Уже поиграли в нем и Марина Неёлова, и Лена Майорова… И в какой-то момент стало ясно, что все труднее и труднее согласовывать репертуар «Современника» с Вацлавом Яновичем. Он мотался из Нижнего в Москву, из Москвы на гастроли со своим театром, откуда-нибудь из Воронежа ему приходилось лететь сразу, допустим, в Минск, чтобы успеть отыграть наш «НЛО», и опять куда-то лететь… Согласовать всё это было очень сложно: случались накладки, из-за чего на нем просто не было лица. Он ведь был профессионально очень дисциплинирован, и если, например, опаздывал на репетицию, то сам огорчался больше других… И Вацлава Яновича заменили другим актером. Он очень переживал замену, но понимал, что это производственная необходимость.

Он научил меня одному психологическому приему, которым он сам, я думаю, пользовался постоянно. У меня случилась беда (скажу только, что все мои переживания были связаны с женщиной), и я ходил сам не свой. Вацлав Янович, видя мое состояние, понял всё молниеносно, подошел ко мне и, ни о чем не спрашивая, посоветовал отнестись к сложившейся ситуации по-другому, иначе: мол, отнесись к ней так, чтобы она если не обратилась тебе на пользу, то хотя бы не мешала тебе. Есть такая мудрость: «Если ты не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней». Ее я услышал много позже, но именно Вацлав Янович научил меня этому приему, который с тех самых пор, вот уже двадцать пять лет, меня здорово выручает…

Он научил меня одному психологическому приему, которым он сам, я думаю, пользовался постоянно. У меня случилась беда (скажу только, что все мои переживания были связаны с женщиной), и я ходил сам не свой. Вацлав Янович, видя мое состояние, понял всё молниеносно, подошел ко мне и, ни о чем не спрашивая, посоветовал отнестись к сложившейся ситуации по-другому, иначе: мол, отнесись к ней так, чтобы она если не обратилась тебе на пользу, то хотя бы не мешала тебе. Есть такая мудрость: «Если ты не можешь изменить ситуацию, то измени свое отношение к ней». Ее я услышал много позже, но именно Вацлав Янович научил меня этому приему, который с тех самых пор, вот уже двадцать пять лет, меня здорово выручает…

Запись и литературная обработка Н. Васиной.

Юлий Волчек

В жизни Вацлава Яновича Дворжецкого отчетливо проступают два разных ритма: ритм «делания» – с перевозбужденными нервами, с победами над усталостью, с азартом бесконечных импровизаций – и ритм «созерцания», когда поспешность становится враждебной ему. На протяжении десятилетий два этих начала то враждовали, то примирялись. Возникали они не случайно.

В жизни Вацлава Яновича Дворжецкого отчетливо проступают два разных ритма: ритм «делания» – с перевозбужденными нервами, с победами над усталостью, с азартом бесконечных импровизаций – и ритм «созерцания», когда поспешность становится враждебной ему. На протяжении десятилетий два этих начала то враждовали, то примирялись. Возникали они не случайно.

Дворжецкий, актер-психолог с постоянным интересом к тому, «как устроен человек», по-своему постоянно размышляет о решающем значении «сверхзадачи» – не только в искусстве, но и в реальной жизни человека, о том, что путь вослед за брошенным камешком может вести и к добру, и к злу в зависимости от главной цели, что человеку деятельному, много занятому в жизни необходимы часы пересмотра самого себя, и этот «бунт человеческого духа», эту искру самосознания всегда должно приносить искусство.

Но лирическая и философская сущность его творчества как бы несколько зашифрована постоянным стремлением к характерности. Он не знает ограничений рамками современного либо классического репертуара. Он не знает «специализации» на отрицательных либо положительных образах. Дворжецкий одинаково убедителен в облике советского ученого Вязьмина («Все остается людям» С. Алешина) и фашистского оберштурмбаннфюрера Грейфе («Операция «С Новым годом!» Ю. Германа). Он легко переходит возрастные барьеры. Семидесятилетний старец профессор Шанхаузер («Жаркое лето в Берлине») соседствует в его творчестве с двадцатисемилетним Егорушкой Денисовым («На горах»). Он удивительно «восприимчив» к профессии героя, его образовательному уровню, кругу интересов, и учитель Терехин («Палата» С. Алешина) так же неоспорим у него в своем профессиональном существовании, как и председатель колхоза Иван Степанович в антоновском «Разорванном рубле».

Он замечательный мастер грима и внешней характерности, но никогда не ограничивается внешним подобием, всегда воссоздает живые натуры людей, их суть. Трудно забыть впечатление от доктора Друэтта в спектакле «Юпитер смеется». Натопорщенный халат с воротничком, не прилегающим к шее, удивительно неуютный и необжитый, хотя и совсем не новый, подчеркивает неустроенность старика. Кажется, у него нет в жизни ничего, кроме медицинских опытов. Он мог бы и ночевать прямо тут, в кабинете. Но не потому, что научные исследования или медицинская практика захватили его без остатка. Просто остальное уже совсем его не занимает. Он видел ее, эту остальную жизнь, испытал, узнал и равнодушно отвернулся. Друэтт не страдает от одиночества, настолько оно привычно для него. Глаза его поверх очков презрительно следят за миром, он влезает в свой халат, как улитка в раковину, и при этом презирает самого себя за грязную оболочку.

Он замечательный мастер грима и внешней характерности, но никогда не ограничивается внешним подобием, всегда воссоздает живые натуры людей, их суть. Трудно забыть впечатление от доктора Друэтта в спектакле «Юпитер смеется». Натопорщенный халат с воротничком, не прилегающим к шее, удивительно неуютный и необжитый, хотя и совсем не новый, подчеркивает неустроенность старика. Кажется, у него нет в жизни ничего, кроме медицинских опытов. Он мог бы и ночевать прямо тут, в кабинете. Но не потому, что научные исследования или медицинская практика захватили его без остатка. Просто остальное уже совсем его не занимает. Он видел ее, эту остальную жизнь, испытал, узнал и равнодушно отвернулся. Друэтт не страдает от одиночества, настолько оно привычно для него. Глаза его поверх очков презрительно следят за миром, он влезает в свой халат, как улитка в раковину, и при этом презирает самого себя за грязную оболочку.

Джейб Торренс в спектакле «Орфей спускается в ад» интересен органическим сочетанием обобщенности, почти символичности образа с той конкретностью мысли, которая всегда свойственна Дворжецкому. Худая длинная смерть на заплетающихся ногах – таков Джейб. Есть в нем что-то кащеевское. У него бледное, патологическое, страдающее лицо. И он отвратителен в своем страдании, потому что страдает от ненависти к людям, от желания мстить и стрелять. Изношенность всего его физического механизма, беззвучность хрипловатого голоса – это завершение долгой жизни человека, иссохшего в злобе. Умирая на своем втором этаже, он знает совершенно точно, что делается внизу, и спускается, чтобы выстрелить, когда жена обрела смелость свободы.

Проповедник секты «хлыстов» Егорушка Денисов («На горах») стоит в ожидании встречи с «новообращенной», и трепещут от счастья его длинные ресницы. В эту минуту на его лице можно прочитать всё: и тонкое издевательство над окружающими, и радостное сознание собственного превосходства, и увлечение лицедейством, и чуть ли не готовность поверить в чудо своей особой «избранности», раз уж ему так везет!

Фантазия всегда легко подсказывает Дворжецкому характерность. Но на самом же деле он – актер импровизационный.

Это более всего заметно в процессе репетиций. Спектакль уже подходит совсем близко к премьере, его партнеры давно установили точные задачи и приспособления, а он продолжает преподносить неожиданности. На премьере он может испробовать нечто новое. И на втором, и на третьем, и на четвертом, и на пятом спектакле от Дворжецкого можно ждать новых вариантов.

…Когда я стояла перед его гробом, то не могла выступить, не могла найти слов. Словно чувствовала какую-то вину. Мне казалось, что с его уходом из нашего театра уходит справедливость, правда. Уходит настоящий человек.

Самое дорогое – когда годы проходят, а человек остается в памяти. Вацлав Янович Дворжецкий остался в памяти у многих.

Александр Панкратов-Чёрный

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Студенты, а многим из нас было по 15-17 лет, имели счастье оказываться на сцене театра, в кулуарах, гримерных с такими (для нас великими) артистами, как Н. А. Левкоев, В. И. Разумов, Н. С. Хлибко, В. Я. Самойлов и, конечно же, Вацлав Янович Дворжецкий. Было фантастически интересно наблюдать за ними, учиться у них, молиться – боготворить. Быть свидетелем, как эти мастера готовятся к спектаклю, одеваясь в сценические костюмы, гримируясь, кто-то – шутя, бросая реплики, подсмеиваясь над коллегой, кто-то – ворчливо, делая замечание костюмерам, кто-то просто возмущаясь, обнаружив чей-то незначительный просчет. Кто-то «травил» анекдоты, вспоминая работу в других театрах, о давно прошедших встречах, знакомствах…

Для нас, молодых, было интересно всё. Я наблюдал за всеми, особенно за В. Я. Дворжецким. Реагируя на всё, что его окружало, он, так мне думалось, при происходящем как бы не присутствовал, хотя реакции его на анекдот ли, на чью-то вспыльчивость или, наоборот, серьезный рассказ всегда были остры, динамичны по характеру проявления, а если говорить о «физике», то это всегда была пластика, выраженная в каком-то неожиданном жесте, в повороте головы или туловища. Почему-то мне казалось, что он был очень музыкален, хотя ни разу не видел его играющим или поющим. Музыкальность жила в его пластике, а может быть, он сам – весь – со своей органикой жил в музыке и в пластике окружающей его среды. Поэтому не случайно ему в театре была поручена роль Александра Блока в пьесе «Вьюга». Он обладал удивительным слухом и прекрасным зрением, эти два качества тратились им нещадно – потому, вероятно, в последние годы и то, и другое было потеряно.

Помню, когда он отмечал получение звания «Народный артист России», был творческий вечер в актовом зале ЦДРИ, и я, выйдя к нему на сцену, заговорил (а для меня присутствие на этом вечере было предметом гордости, тешило мое тщеславие) – я волновался, как мальчик на экзамене. Разве мог я допустить, что мне доведется присутствовать при столь долгожданном событии – долгожданном не Вацлавом Яновичем, а его зрителями, его поклонниками, потому что те, кто искренне относился к театру, к творчеству этого замечательного артиста, мастера, все знали, что власть предержащие не давали ему званий на протяжении всей творческой жизни. Даже после реабилитации эти чинуши, а в этом я уверен, боялись, не смели и не хотели оказывать внимание художнику, который никогда (а я его знал, наблюдал более тридцати лет и знаю, о чем говорю) ни у кого ничего не просил, ни перед кем не «гнулся». Он был горд и независим, если в чем-то и нуждался, так это в «чашечке кофе», чтобы слова сочинять, придумывать, репетировать, путешествовать (черт знает где), снимать свои любительские фильмы, сниматься в кино, смотреть работы коллег и так далее.

Так вот, на сцене ЦДРИ я заговорил и увидел, как он напрягся, чтобы узнать, кто же это. Зрение уже было слабым, если не сказать больше, но слух еще жил, и он, как мне казалось, с неуверенностью и даже детской робостью, боясь из-за своей природной, не выбитой лагерем интеллигентности – не обидеть бы неузнаванием, – проговорил: «Шура?.. Шура… Это же – Шура Панкратов!» – «Да, Вацлав Янович! Это я – Панкратов…» Он обрадовался, как ребенок: не тому, что я здесь оказался, рядом, он и не сомневался, уж если я, узнав, что будет вечер В. Я. Дворжецкого, и я окажусь в Москве, то, естественно, буду присутствовать, участвовать… Он обрадовался тому, что угадал, что – не ошибся… Для него не ошибиться значило больше, чем для любого смертного. Не ошибиться для него имело огромный смысл – философский, важный… Его судьба пережила всю страшную историю России на себе из-за чьей-то «ошибки», оплошности, мелкой гадости. С юных лет, со студенческих, до зрелости эта «история» бросала его со сцены – в барак, от «блатарей» – к интеллигентным людям, от несчастных и униженных – к сытым и хамящим быдлам. Целых пятнадцать лет жизни и потом, после этих пятнадцати страшных лет, столько еще на пути приходилось сталкиваться с подозрительностью, недоверчивостью, завистью и клеветой, но сколько же в этом человеке аккумулировалось доброты, радости, любви и надежды, веры в хорошее, веры в людей. Как много он умел – жить, любить, удивляться, восхищаться и работать, работать, работать. И всё-всё отдавать другим.

Не случайность, а закономерность, что его этапная работа – Лука в пьесе «На дне» М. Горького. Не зря он вышел на сцену ЦДРИ в этой роли, чтобы отметить получение высокого в нашем Отечестве звания. И как органично было явление его бывших товарищей, еще живших, таких же народных, прошедших с ним лагеря и тюрьмы людей, артистов. Это было настолько неожиданно. И о лагерях, допросах эти седые люди вспоминали и рассказывали как о необходимости, которой «наградили» народ и страну любители революций и репрессий. И не было зла, и не было желания мстить. Была память и уважение к людям, с которыми, снимая фуфайку из барака, надев фрак, они поднимались на сцену, чтобы на какое-то мгновение жизни уйти от страшного и увести за собой других в иной мир, в иное измерение… Чтобы выжить духовно и дать эту возможность другим, сохранив свое «Я» под фуфайкой в холод и голод.

Союз кинематографистов (поздно, очень поздно, но слава Богу) добился для Дворжецкого звания «Народный артист России», минуя звание «Заслуженный артист России»… Это была милость, в которой уже давно, а может быть и никогда в жизни, он не нуждался. Вацлав Янович знал, что зрители его любят, ценят, а у него, как у каждого индивидуально творящего, был свой зритель, он даже и нас, зрителей, ни у кого не отбирал, не перехватывал. Он нас поражал и заражал тем, в чем всякий смертный испытывает нужду, – искусством. Спасибо Всевышнему, что на нашей Земле, в нашем Мире нет-нет да и появляются такие, как он, как Смоктуновский, Ефремов…

Поражали глаза актера. Синие-синие, огромные, горящие изнутри. Это синее, какое-то газовое горение души, как бы свет угасающей ауры поэта, чувствовал зритель. Когда поэт – Дворжецкий – привставал из-за столика ночного ресторана, хотелось привстать в зрительном зале следом за ним. Как больно звучали его слова – слова Блока, – когда Дворжецкий, осмотрев окружавшее его пространство, людей, выходил на авансцену к зрителям, глядя уже куда-то за зрительный зал – вдаль… не мигая (широко распахнутый взгляд), и произносил: «Русь моя!» Зрители невольно оглядывались и, ничего, кроме тьмы за собой, не увидев, ощущали не только пустоту, но и боль, – и от этого становилось не по себе, охватывала тревога, необъяснимо…

Вацлав Янович долго рассказывал о спектакле, о своих коллегах, о Блоке, об истории. И я помню, когда спросили: «А что для вас роль – вообще… Как результат работы?..» – Вацлав Янович улыбнулся и сказал: «Роль для меня, говоря словами человека мыслящего образами, – это одна сплошная лента, она тянется из-за кулис, может быть, из твоего актерского прошлого, может быть, из твоего человеческого, и уходит опять за кулисы. Словом, исчезает за занавесом, но на этой ленте актер обязан поставить три, может, пять очень ярких точек. Если зритель увидит две такие точки – очень хорошо, три точки – отлично, а если все пять – значит, роль сделана, значит, ты, актер, не зря ешь свой хлеб». У Вацлава Яновича Дворжецкого точки были всегда видны.

Низкий поклон за всё, что было, есть и будет…

Михаил Жигалов

СТАРИК

Это был откровенный парафраз «Утиной охоты» Вампилова. Написал эту пьесу Володя Малягин, тогда еще первокурсник Литературного института. Там – Зилов, здесь – Мазов. Там официант – как бы друг, здесь официант – друг, но тоже оказывается «как бы»… Главный герой просыпается с большого перепоя, и наступает момент, когда жизнь, что называется, подошла к самым ноздрям, еще чуть-чуть – и… можно захлебнуться.

Но принципиальное отличие нашей пьесы было в том, что если там Зилов «сдавался», то здесь всё заканчивалось тем, что главный герой Мазов, которого я играл, все-таки находил огонек в конце туннеля, все-таки звучала в финале какая-то надежда.

И вот в этот критический момент своей жизни мой герой случайно в ресторане встречает Старика, которого играл Вацлав Янович. Мой герой, сидя за своим столиком, слушал разговор, который происходил между Стариком и его дочерью (ее играла Лиля Толмачева). Старик когда-то их бросил, и, судя по всему, такая развязка семейных отношений была не единственной в его жизни… Но персонаж Вацлава Яновича тоже оказывался на какой-то этапной точке своего существования, на определенном рубеже, который он должен либо перейти, либо «сдать все свои позиции». Дочь обвиняла отца в несложившейся жизни своей матери, в своей неустроенности, в их брошенности, в беспросветном одиночестве… Затем дочь уходила, оставив своего отца наедине со всем высказанным, мой герой подсаживался к Старику, и между ними завязывался разговор.

Я брыкался как мог, получая тычки и пинки под столом, а в это время официант говорил пришедшему старику: «Да, приходил ваш вчерашний знакомец и так нехорошо о вас говорил… Просто облил вас с ног до головы такой грязью, такими помоями… И даже попросил, чтобы вас, «старое дерьмо», сюда больше не пускали». Вот ведь какие люди бывают…» Старик уходил, не проронив ни слова.

Таким образом, у Вацлава Яновича по сути было только три сцены в этом спектакле, единственном, сыгранном им в театре «Современник». Галина Борисовна с Мишей очень долго искали исполнителя на эту роль и даже вели переговоры с Сергеем Апполинариевичем Герасимовым… Нужен был человек в возрасте, которому далеко за шестьдесят, но по сути еще молодой, живой, который вовсе не считает, что жизнь уже прожита и пора удалиться на покой замаливать грехи… Но в то же время во внешности, в темпераменте исполнителя этой роли не должно быть «коня», «кобелины»… Таким артистам очень трудно сыграть органично всю сложность перерождения героя, «сбрасывание кожи», которое происходит со Стариком в этом спектакле. Его прежняя жизнь, в которой он уходил и бросал много раз, за которую его мордовала в ресторане дочь, она всего лишь часть большого потока. И эта часть уже ушла от Старика, он исчерпал ее и стал другим. Вацлав Янович играл совершенно замечательно – проникновенно и неспешно. Как бы ничего не играя…

Для меня, как и для Дворжецкого, это была тоже первая работа в новом коллективе, в новой труппе. Я работал в Центральном детском театре. Галина Борисовна пригласила меня на главную роль, и «НЛО» стал моим дебютом в «Современнике». Мы с Вацлавом Яновичем оба были «со стороны» и оба в каком-то смысле оказались на одном рубеже. Я вообще мечтал играть в этом театре и только еще обдумывал, как к нему подступиться, и вдруг – приглашение на главную роль!..

Мы много репетировали, общались, ходили, гуляли, я его часто провожал до метро – одним словом, мы сблизились. Я понял, что у Вацлава Яновича был какой-то свой мир, в котором он жил и который бережно охранял. Он очень много рассказывал, но… никогда не доводил свои рассказы до конца. Поначалу это было немного странно для меня, но я быстро привык. Он рассказывал о сыне Женьке и безумно гордился всеми его успехами. О Владе говорил «впроброс», мол, ну, с ним-то все понятно… В том малом, что Вацлав Янович говорил о Владиславе, мне даже показалась какая-то полушутливая и полусерьезная профессиональная ирония – мол, Актер Актерычем стал!.. А вот за Женьку очень здорово волновался: как экзамены сдаст? в какой театр попадет? как устроится?.. Он рассказывал о своей прежней жуткой жизни, о том, что его спасало в лагерях и т. д., но все это были фрагменты. Яркие, но незаконченные. Обрывки… Он начинал говорить и вдруг, как будто вспомнив о чем-то другом, замолкал и переходил к совершенно иному или просто обрывал себя и затихал. Я понимал: жизнь-то у него какая была – ого-го! Какой страшный путь… Может быть, и не стоит лезть с уточнениями, переспрашивать: а что было дальше? а та история чем закончилась? Несколько раз я попытался: «Вацлав Янович, а вот вы вчера недорассказали…» – «Да? А-а-а-а… Да-да-да… А вот знаешь, однажды…» – и опять возникала какая-то новая история.

Между нашими героями там, на сцене, самым главным была внезапная обоюдная нужда друг в друге, несмотря на то что их общение по пьесе было довольно жестким. Наше человеческое общение с Вацлавом Яновичем со временем тоже приобрело черты не дружбы, но тяги друг к другу. И я понял, что эти его «уходы» от завершения начатых историй и рассказов, неожиданные переходы на другую тему нацелены на завтра, на послезавтра… У меня возникло ощущение, что недосказанные развязки, такое легкое маневрирование между темами – это не просто очень свободный полет его мыслей, его фантазии, его памяти. В этом заключена какая-то большая мудрость, глубина. И свое общение со мною он строил именно так: сознательно, чтобы все время оставалось главное – интерес, взаимное притяжение, желание общаться друг с другом дальше. Причем общаться не по-светски, не фальшиво, а по-настоящему, с подлинным интересом. И если он возник, то его необходимо беречь.

Мне кажется, что интерес вообще был главным поводырем в его жизни. Интересно ему играть в театре – он играл, интересно рыбу ловить – ловил рыбу, разводил пчел, присылали интересный сценарий – бросал пчел и летел на съемки и т. д. Он никогда ни от чего не зависел и делал только то, что ему нравилось. У него был какой-то колоссальный внутренний стержень, но при этом мягче человека я просто не встречал. Он пришел в «Современник» открытым, даже порою обезоруживающе открытым, и все это в театре сразу заметили. А ведь у нас как: чем больше открыт человек, тем большая возникает настороженность к нему: черт его знает, что выкинет? как отреагирует? где не сможет промолчать? Даже Галина Борисовна, мне кажется, иногда пасовала сделать Вацлаву Яновичу замечание или внести какую-то поправку в его работу на репетиции, хотя у нее задержек с этим не бывает. Вацлав Янович сам подходил ко мне и спрашивал: «Слушай, Миша, ну чего она молчит? Ведь я чувствую, что ее не всё устраивает в том, что я делаю, но почему нельзя мне об этом сказать?..» И тогда он подходил к ней сам. Я думаю, что для него эта роль была не просто очередной ролью, а какой-то очень важной смысловой акцией, может быть, даже связанной с его собственной жизнью, его реальными мыслями и ощущениями.

Он ведь был не только актером, но и режиссером-постановщиком и волей-неволей пришел в эту работу уже со своим решением спектакля и своего образа. Это происходит автоматически: когда режиссер читает пьесу, он уже видит, как ее поставит. Но его решение, естественно, никому в «Современнике» не понадобилось, спектакль был поставлен гораздо жестче, чем была написана пьеса. Но Вацлав Янович запросто мог поспорить, предложить что-то свое… И в разговорах со мной он иногда делился своим видением сцены, разбирал то, что получается у нас в репетициях, говорил мне, с чем он категорически не согласен, и размышлял, как плавно перейти от того, что ему не нравится, все-таки к своему решению. Искал внутренний ход, оправдание этой, положа руку на сердце, довольно распространенной актерской «хитрости».

С ним было чрезвычайно легко существовать партнерски. Он был абсолютно открыт и прост. Мог подойти и спросить, посоветоваться со мной (!): как здесь лучше сделать? тебе будет удобно, если я вот здесь сделаю так?.. Я на него смотрел как на «утес», а он со мною советовался… и я просто изумлялся. А иногда у нас получалось мимоходом переглянуться, как бы свериться друг с другом прямо во время спектакля, перемигнуться, мол, у тебя все в порядке? все хорошо! я ничего не напутал? не волнуйся – в порядке!..

«НЛО» мы играли и возили несколько лет. Уже поиграли в нем и Марина Неёлова, и Лена Майорова… И в какой-то момент стало ясно, что все труднее и труднее согласовывать репертуар «Современника» с Вацлавом Яновичем. Он мотался из Нижнего в Москву, из Москвы на гастроли со своим театром, откуда-нибудь из Воронежа ему приходилось лететь сразу, допустим, в Минск, чтобы успеть отыграть наш «НЛО», и опять куда-то лететь… Согласовать всё это было очень сложно: случались накладки, из-за чего на нем просто не было лица. Он ведь был профессионально очень дисциплинирован, и если, например, опаздывал на репетицию, то сам огорчался больше других… И Вацлава Яновича заменили другим актером. Он очень переживал замену, но понимал, что это производственная необходимость.

Запись и литературная обработка Н. Васиной.

Юлий Волчек

КАК УСТРОЕН ЧЕЛОВЕК4

Дворжецкий, актер-психолог с постоянным интересом к тому, «как устроен человек», по-своему постоянно размышляет о решающем значении «сверхзадачи» – не только в искусстве, но и в реальной жизни человека, о том, что путь вослед за брошенным камешком может вести и к добру, и к злу в зависимости от главной цели, что человеку деятельному, много занятому в жизни необходимы часы пересмотра самого себя, и этот «бунт человеческого духа», эту искру самосознания всегда должно приносить искусство.

Но лирическая и философская сущность его творчества как бы несколько зашифрована постоянным стремлением к характерности. Он не знает ограничений рамками современного либо классического репертуара. Он не знает «специализации» на отрицательных либо положительных образах. Дворжецкий одинаково убедителен в облике советского ученого Вязьмина («Все остается людям» С. Алешина) и фашистского оберштурмбаннфюрера Грейфе («Операция «С Новым годом!» Ю. Германа). Он легко переходит возрастные барьеры. Семидесятилетний старец профессор Шанхаузер («Жаркое лето в Берлине») соседствует в его творчестве с двадцатисемилетним Егорушкой Денисовым («На горах»). Он удивительно «восприимчив» к профессии героя, его образовательному уровню, кругу интересов, и учитель Терехин («Палата» С. Алешина) так же неоспорим у него в своем профессиональном существовании, как и председатель колхоза Иван Степанович в антоновском «Разорванном рубле».

Джейб Торренс в спектакле «Орфей спускается в ад» интересен органическим сочетанием обобщенности, почти символичности образа с той конкретностью мысли, которая всегда свойственна Дворжецкому. Худая длинная смерть на заплетающихся ногах – таков Джейб. Есть в нем что-то кащеевское. У него бледное, патологическое, страдающее лицо. И он отвратителен в своем страдании, потому что страдает от ненависти к людям, от желания мстить и стрелять. Изношенность всего его физического механизма, беззвучность хрипловатого голоса – это завершение долгой жизни человека, иссохшего в злобе. Умирая на своем втором этаже, он знает совершенно точно, что делается внизу, и спускается, чтобы выстрелить, когда жена обрела смелость свободы.

Проповедник секты «хлыстов» Егорушка Денисов («На горах») стоит в ожидании встречи с «новообращенной», и трепещут от счастья его длинные ресницы. В эту минуту на его лице можно прочитать всё: и тонкое издевательство над окружающими, и радостное сознание собственного превосходства, и увлечение лицедейством, и чуть ли не готовность поверить в чудо своей особой «избранности», раз уж ему так везет!

Фантазия всегда легко подсказывает Дворжецкому характерность. Но на самом же деле он – актер импровизационный.

Это более всего заметно в процессе репетиций. Спектакль уже подходит совсем близко к премьере, его партнеры давно установили точные задачи и приспособления, а он продолжает преподносить неожиданности. На премьере он может испробовать нечто новое. И на втором, и на третьем, и на четвертом, и на пятом спектакле от Дворжецкого можно ждать новых вариантов.