Страница:

Игорь Вишневецкий

Ленинград

Светлой памяти отца моего

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

«Ленинград» переполнен цитатами —

прямыми и видоизменёнными, —

повествующими о реально

или в воображении

произошедших событиях.

Я лишь расположил их

в определённом порядке.

Игорь ВишневецкийОсень 2009

Часть первая

ОСЕНЬ

Глава первая

ДИФИРАМБ

I

Дневник Глеба Альфы:«Ходил смотреть на обложенного мешками с песком

и зашитого в доски истукана.

Теперь он,

охранитель и преобразователь наших злосчастных болот,

увенчанный триумфаторским лавром,

выкативший глаза на тяжёлый поток,

на мост и на зданье коллегий – да-да, его имени! –

на ночные сияния скандинавского заполярья,

на чуть подсвеченные, поздним негаснущим вечером,

а сейчас ярко вычерченные облака,

напоминает сфинкса,

всё более увязающего в материальном времени.

Змея не видно:

тот, наверное, шипит, придавлен копытом, внутри.

Тело коня под мешками, скреплёнными досками.

И даже уже головы лавроносного всадника не разглядеть.

Наверху этой высящейся на валуне

афро-азиатской конструкции –

полагаю, Никандр улыбнулся бы –

копошатся несколько, в чёрных тужурках, рабочих

и виден подъёмник –

рычаг со скрипучим тросом.

Говорят, что теперь незаметнее с воздуха,

что отбрасывает не резкую,

конскую с долгим хвостом и со всадником, тень,

а нечто совсем неясное.

Можно сказать, без тени.

Словом, покровитель нашего города,

давший ему имя,

перемещается вслед за именем

в область фантомов,

в которой скоро окажемся все мы,

подымаясь в разреженный,

золотой, военный воздух.

Оттуда всё незаметнее

тени того, что внизу.

Мне кажется, во мне погибает

слагатель каких-нибудь новых –

уже “Ленинградских” – песен.

9 сентября 1941.

Второй день смерть летит с того самого

золотого и чистого воздуха.

Вчера подожгли товарную станцию и склады

им. А. Е. Бадаева

(это точно предательство: били с ясным прицелом,

по наводке пускавших в воздух сигналами

у самых складов

ракетчиков).

Когда солнце зашло,

стали сбрасывать зажигалки. Леденящая красота:

огнецветное зарево, сахар, плывущий по улицам,

запах сгоревшей муки.

Говорят ещё: в Зоосаду

укокошило разом слона и мартышек.

Слон, если верить рассказам, столетний

(что сомнительно):

значит, видел и Пушкина.

Если так – вот последняя связь

с тем блистательным миром,

тень которого нынче таится

под маскировкой.

Ибо ярости Индры

15 сентября.

“уступают две половины вселенной,

и сама земля сотрясается от

буйства твоего,

о хозяин давильных камней”.

Духота эти дни вперемежку с налётами.

Невозможность уснуть – хоть ложись себе в парке.

Мало проку от бомбо– и газообужищ: неглубоко их

рыли.

А по паркам покуда не бьют – у немцев хороший

наводчик.

Нынче облачно. В небе на западе –

пересверки огня (это наши зенитки в Кронштадте).

Там решительный бой и страшнейший налёт.

Отдаётся зарницами в окнах домов и трамваев

и экранным мерцанием воздуха.

В голове – наслоенья звучаний.

Странно, столько молчало и на́ тебе –

прорывается

в контрапункте беды

прежде изумленья и ужаса.

•

Вера звонила.

Это безумие:

она ещё в городе. Говорит, что Георгия,

хоть и не подлежит призыву,

по его же желанью

обрядили в балтфлотскую форму

(слава Богу, не ополченскую –

там-то верная смерть в мясорубке),

что уже не сегодня-завтра

на казарменном положении как переводчик

по радиоперехвату.

Ну а я-то тоже хорош:

стыдно, если причиной всему.

19 сентября.

Вспоротыми кишками

всплыли аэростаты.

Иногда кажется,

что город, в конвульсиях от ранений,

защищается, говоря врагу: “Ну, приди же и сам

захлебнись

тем, что ты создал, –

кровавым месивом”.

Холод, ветрено, пробегают серые облака.

Сколько раз нас бомбили – сосчитать невозможно.

Точно каждые два часа: в восемь, в десять,

в двенадцать.

Самый страшный налёт был в четыре.

Прекратилось лишь заполночь.

Вдоль по Двадцать пятого октября

в лужах трупы

и сверху – давящее серое небо.

Марк, вернувшийся с передовой,

рассказывал,

что когда

перед ними жахнуло по полуторке

(в ней ехала киногруппа),

и увидел разломанные тела

с белой костью рёбер и ног, торчащей из мяса,

то испытал возбуждение. –

Смерть, жратва, вожделение

слиты в нас,

я сказал бы, в оргийный восторг,

для которого прежние, стройные, милые звуки,

что связались в мозгу с многолетней работой

в милом Зубовском институте искусств

ни к чему. Вот теперь наступает Искусство!

Шёл, глядя на трупы в лужах,

и, как Марк,

уже не стыдясь, испытал огромное возбуждение.

Звуки шли двумя мощными линиями,

прерываясь на выклики-утверждения.

Певца и хора?

Может быть, что певца и хора.

Посадил на трамвай Веру –

перед самым вечерним налётом.

Она добралась, всё в порядке.

Вера! Что же случится с Верой!»

II

Из дневника Веры Беклемишевой (урождённой Орлик):«Решение бесповоротное: оставаться.

И дело не в том, что Глеб признался, что будет здесь до последнего, не бросит бумаг и библиотеки – всё это поводы. Кому они будут нужны, эти бумаги, через месяц-другой, разве что на растопку. Если ужас не кончится раньше зимы. Пусть там и автографы Кавоса с Верстовским и ещё Савроматова (ого!) – несколько пачек писем последнего к Глебу, он мне их показывал: заносчивых, восхищённых, дерзких. И уж точно дело не в том, что Глеб признался, что, будучи не подлежащим (покуда) призыву, хочет увидеть “вблизи сцепку с псевдоарийским волком, с мороком, легшим на сердце Европы, которой” – тут ты несколько раз повторил – “всё равно конец”, и ещё что-то там из Риг-Вед в переводе какого-то Мюллера (не читала, Бог миловал). Красиво, конечно. Говорил, что в нём пробуждается музыка, что как никогда остро, почти по-животному хочется сочинять, спишь – и слышишь созвучья. Шли по Невскому – трупы, выбоины от бомб, испуганные милиционеры, один совсем растерянный на углу Лиговки и смотрит по-детски в сторону – а в голове, говорит мне Глеб, контрапункт вариаций. Я остаюсь здесь не из-за каких-то твоих вариаций.

У Толстого Пьер тоже хотел в брошенной Наполеону под ноги Москве (неужели сдадут Петербург?) прекратить несчастие всей Европы. В конце концов, это личное дело профессора Г. В. Альфы – что за претенциозная бурсацкая фамилия; а ещё говорил: мол, от Альфани! – сотрудника какого-то там института. Что хотите, Глеб Владимирович, то и прекращайте силой вашего понимания. Или звучащей вам музыки, которую вы стеснялись писать всю жизнь. Что ж, теперь война, теперь стыдно стесняться.

Глеб, знай, я остаюсь совсем не потому, что хочется разделить твоё и всеобщее безумье – да, война, радостная и твоему мужскому сердцу, для меня только ужас, – не потому даже, что мне бесконечно тяжело перед Георгием, плакавшим, когда он увидал на моей спине содранный треугольник, шрам от нашей неловкой любви на полу твоей старой и драной квартиры, между роялем и шкафом, а я-то ему лепетала про прожжённую блузку – мол, свечой у подруги (какие тут свечи при всеобщем давно электричестве!) – и даже специально к приходу домой блузку свечой выжигала. Сзади, ближе к os sacrum. Помнишь эту прожжённую мною любимую чёрную блузку? Глеб, милый, я остаюсь не от стыда, не от любви, а вот почему.

Ещё до того, как всё рухнуло, и мы в начале лета целовались в светлейшую ночь на засаженном бессонными липами Конногвардейском, под фейерверки поздних троллейбусов, а ты сказал, что впервые с такой рослой девушкой – Глеб, в нашем хохляцком роду все широкие, рослые, громкие, только я вот ещё и худая, – и попросил меня снять выходные туфли на высоких каблуках, чтобы быть вровень (ещё не привык, да и не привыкнешь, ибо я – почти что с тебя), а потом положил на плечо мне голову – всё помню, как будто сегодня, – и спокойно сказал: “А ещё ты родишь мне ребёнка”. – “Лучше двух”. – “Хорошо: мальчика и девочку”, – это было до нашей близости. Ну так вот: теперь я беременна. Ты имеешь право думать всё, что захочешь, но я знаю – ребёнок твой. Или двойня. Если со мной что случится и всё то, что пишу, прочитает Георгий, он выдержит. Да, звучит жестоко, но выдержит – знаю. Если ты – никому не покажешь и виду. Похоронишь в себе. Лучше бы взвыл.

Глеб, я остаюсь, потому что если ты сгинешь, мне ребёнка не выносить. Да и для чего? А так – есть надежда.

Я не буду пока тебе говорить ничего».

III

Оккупационная газета «Правда» от сентября 1941 г. (адрес редакции: г. Рига, проспект Свободы, д. 9):«ГЕРМАНСКАЯ АРМИЯ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ

…Город переполнен беженцами из различных об-

ластей России, оказавшихся в районе военных дей-

ствий…

Петербург перегружен до такой степени, что масса

приезжего народа ночует под открытым небом –

в парках, садах и скверах.

Продовольственное положение города очень тяжёлое…

Петербург имеет вид вооружённого лагеря.

Мобилизованы даже женщины и дети.

Оружие роздано людям, даже никогда его в жизни не

носившим.

Город находится под обстрелом

дальнобойных орудий

тяжёлой германской артиллерии,

подвезённых на платформах

по железной дороге Ревель – Петербург.

Единственная железная дорога,

связывавшая ещё до недавнего времени Петербург

с остальной Россией –

Вологодская, разбита германской авиацией

и загромождена

разрушенными составами. Гул артиллерийских

выстрелов, германских орудий,

направленных исключительно на военные

объекты, отчётливо слышен в городе.

Многие жители стараются выбраться из Петербурга,

но безуспешно. В окрестностях города

к германским войскам

попала группа детей и взрослых,

пробивавшихся из Петербурга.

Германцы, накормив беженцев,

отпустили и детей и взрослых,

и они, вернувшись в Петербург,

рассказали о том тёплом и сердечном приёме,

какой оказали им немцы,

и своими рассказами содействовали

укреплению в населении Петербурга

антисоветских настроений…

Скованный серо-стальным кольцом

германских войск,

советский Ленинград падёт и, сбросив с себя

последние оковы

24-летнего коммунистического тиранства,

возродится вновь для светлой,

счастливой и мирной жизни

под своим славным историческим именем –

Санкт-Петербург!

Трудящиеся всех стран, объединяйтесь

для борьбы с большевизмом!»

IV

Тетрадь Глеба (продолжение):«9–14 октября 1941 г. Дни непрестанных налётов и начало Покрова.

Необходимо, пока в ясном уме и сознании, записать это – хотя бы так, скелетом слышимого, словесным наброском, отмечая всё то, что потом, если позволят обстоятельства, обрастёт звуковым мясом, не задерживаясь на зияньях.

Форма – вариации, причём двойные: pro и contra, ослепительный свет и неверные сумерки, Альфа и Омега, если хотите (никаких намёков).

Две темы.

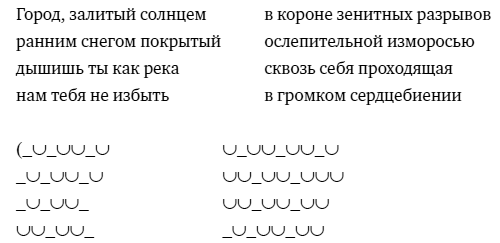

Соло литавр – введением в славословие. Тема первая: у рояля, даже у двух роялей, зияющих широко распахнутыми крышками, демонстрируя струнно-рёберную внутренность телесной души (а душа музыки именно телесна, хотя и рвётся в стихийно-числовое), её кровоточащее. Тема идёт неуклонно-возрастающе, в контрапункте с линией колоколов. Как строфа – когда записать словесно, то получится:

слова примерные, но за ритм отвечаю).

И вторая тема – анти, ритмом у густой виолончели в диалоге с альтом, на бледном контрабасовом подмалёвке – снова превращаю в слова:

(стало быть:

покуда воздушным – скользя – изливается змеем в удар

как дерево пламени ищет корнями испить

дыхание жизни надежд дуновение где

в момент проясняется взгляд сквозь накат атмосфер

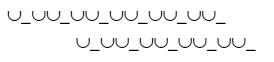

А теперь вариация первая на первую тему, если продолжать заполнение ритма словами, звучащая примерно так:

(обойдёмся на этот раз без схемы, всё ясно и так, и быстро и начерно вариация на вторую тему:)

Вариация II (темы первая и вторая) –

дрожаньем листвы

и очерком лоз дымовых

обвивших дыхание

что крепчает в последней борьбе

под шквал огнеградин

ты дерево или пожар

Вариация III (на первую тему) –

словно ожившее

кровеносное дерево несокрушим

чья медная длань простирается выше холодной реки

дыхание жизни дыхание смерти в огромных его

глазах поглотивших громовый просверк атмосфер

Дифирамб! Получается самый настоящий дифирамб!»

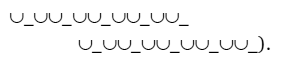

в солнце жизни влитой

нет, скорей виноград

загнутый лозами

смертной бури побег

виски обвиваешь

всаднику

высящемуся горою

Глава вторая

ВЕРА

V

«…Amo, et cupio, et te solum diligo, et, sine te jam vivere nequeo; et caetera quis mulieres et alios inducunt, et suas testantur affectiones»[1], – почему-то эта ироничная фраза их Апулеевых «Метаморфоз» крепко засела в мозгу Глеба. Не то чтобы он в некоторые моменты жизни чувствовал себя Луцием, превратившимся в осла (хотя и это было), просто сила Вериной любви, выражаемой действенно и словесно, перехлёстывала через край понимания, заставляла его сомневаться в реальности переживаемого, где их счастье нерасторжимо сплелось с общим несчастьем.«Так не бывает», – сказал бы на его месте много кто. «Это незаслуженно», – говорил себе Глеб. Он словно забывал, что происходившее было выстрадано годами ошибок и срывов, множеством неверных шагов.

Глеб, как и всякий по-настоящему счастливый человек, не понимал, внутри какого предельного, редко переживаемого с такой полнотой, состояния он находился. Вокруг были возрастающее разрушение, война, всё большая неопределённость будущего. Внутри – напряжение жизни и её смыслов. Прежнее казалось тенью, вдруг отпавшей, и теперь Глеб, словно бы выздоровевший, шёл в свиристящем и залитом светом, не по-осеннему и не по-городски бестенном солнечном пространстве, охваченном качаемыми – нет, не бомбовыми ударами и артобстрелом, а резким балтийским ветром – деревьями, и октябрьский ветер пел полногрудым дыханием вздымавшей в нём лучшее весны.

«Но, в конце концов, если цитировать римлян, то прав и Марциал, утверждавший что “дикие звери лгать не умеют”, ибо сейчас, при всеобщем снятии перегородок, мы стали именно предоставленными самим себе дикими зверьми, выпущенными на городское приволье из разбомбленного зоопарка.

Если бы я мог выразить музыкой или, на худой конец, словом, то, что переживал. Но музыка, певшая внутри, откликалась лишь на экстатический восторг неизбежного сокрушения этого внезапно распахнувшегося – во всю ширину горизонта и во всю вертикаль видимого пространства – чувства, а слова мои слишком точны, слишком сухи, просеиваясь шорохом, а не солнечным ветром между ловящими их пальцами». К тому, что ощущалось, Глеб мог подобрать только чужое, и созвучность его внутреннего – настрою всех тех, чьим словесным волшебством он восхищался давно, особенно в пору юности, только убеждала его в тщете любых попыток выразить себя индивидуальным речением.

Вот Арсений Татищев – где он теперь, по оставлении нашего Петрограда, в каких Палестинах? жив ли ещё? – в изданном в 1922 году на дурной бумаге, со стираемой от первого неловкого прикосновения типографской печатью, почти квадратном томике «Светозвучие» были такие бередившие солнечным – вопреки обстоятельствам, в каких Татищев слагал их, – смятением строки:

«Лучше видеть мне тебя так:Глеб знал, что сам такого никогда не написал бы.

в ангелической сущности, в солнцу открытом лученье,

опускающей в воду стопу, разжимающей в воздух ладонь,

на которой прочертится знак,

раскрывающий зренье

сквозь отземные стебли дыханий, сквозь струнное вне.

Оставайся со мной где-то рядом, где может сложиться

с локтем локоть и если уж тень, то теней

светоножницы, мягких колосьев глаза, звуков лица…» —

Он ясно запомнил, как на чтении в полуголодном, как и ныне, Петрополе перед укутанной в грязные обноски толпой восхищенных слушателей некие Иосиф Крик и Родион Народов, издатели пустозвонного журнальчика «Удар», больше всего напомнившие дерзящих уездному инспектору гимназистов-заднескамеечников, с садистическим упорством обвиняли Татищева в слишком формальном обращении со стихом, в якобы буржуазном штукарстве, в антиреволюционном насилии рифмы и метра над свободой строки. Их убогий «Удар» был заполнен тянучими и риторически выспренними «вольными размышлениями», среди которых Глебу запомнилось нечто о дохлой вороне, которую пинает развесёлый матрос. Что кутавшийся в не согревавшую от внутреннего холода шинель, отмеченный прекрасной военной выправкой Татищев, чей лоб рассекал молниевидный шрам, мог возразить этой публике?

Но Крик и Народов показались бы образцом честности по сравнению с теми, кто шёл вслед за ними.

Комсомольцы литературного, музыкального и прочего призывов – куда их потом разметало ими же вызванной мрачнейшей бурей тридцатых?

Теперь, когда грянул новый ураган, когда сметало и тех, кто сметал прежде столь рьяных блюстителей радикальной риторики, возвращалось время не словесного, а настоящего обновления, убеждал себя Глеб. А Вера – олицетворение стихии того подлинного, чего Глебу так долго недоставало в удущающе гофманианской атмосфере полу-Петрополя, полу-Ленинграда предвоенного десятилетия.

Да, они виделись не так часто, как хотелось бы. Давала о себе знать жизнь осаждённого города с механически регулярными обстрелами, авианалётами и подступающим голодом, когда простое отоваривание продовольственных карточек требовало напряжённых ежедневных усилий. Но транспорт всё-таки ходил, ещё подавали электричество, работал телефон. Было далеко и до настоящей стужи.

Глеб также знал, что время от времени Георгия Беклемишева отпускают на побывку домой, но, странно, ревности он не испытывал.

Как-то раз Вера упомянула о долгой задержке месячных, однако от друзей Глеб слышал, что у их жён и подруг уже случалось такое – из-за нервного напряжения первых недель осады. Всякая попытка объясниться завершалась тем, что обоих ещё сильней бросало друг к другу. И вот после сметавшей все перегородки близости Глеб снова ставил перед Верой мучивший его вопрос.

Он не понимал, что Вера уже выбор сделала. Что отказать в сочувствии и тепле мужу она не имела права, но это ровным счётом ничего не значило. Георгий Беклемишев с каждым приходом домой ощущал всё большее внутреннее отчуждение. У него умирание отношений глушилось впечатлениями чисто казарменной жизни, а у Веры вытеснялось тем бесконтрольным, что переполняло её существо.

Неподлинная жизнь уступала место подлинной, искренней, новой. Но Георгий и Вера Беклемишевы входили в эту новую жизнь разными дорогами.

Разве Глеб сам не хотел ещё двадцать лет тому начать с чистого листа? Разве он не отрекался от фамилии славного рода поэтов и священников Альфани, одна из ветвей которой расцвела и у балтийских берегов, во имя по-футуристически резкого и на иной строгий вкус слишком уж бьющего не в бровь, а в глаз Альфы? Разве он сам не был создан великим разломом между тем, что уже миновало, и наступающим новым? – Так или примерно так, возвышенно и риторично, объяснял себе свои собственные чувства Глеб, словно пытался найти им оправдание, как будто чему-то ещё требовалось объяснение и оправдание. На самом деле его просто влекло потоком, мощь и направление которого он не до конца понимал.

VI

Из тетради Глеба:«Приходил Марк.

Показывал, зная мою слабость к античности, фотографии, сделанные ещё в сентябре в одно из редких безоблачных утр на крыше Эрмитажа – во время дежурства там женской пожарной команды из добровольцев.

Абсолютно непредумышленное, как и всё в нашем городе, но оттого не менее сходное с древней камеей сочетание битых и расцарапанных – последствия бомбардировок, разбора обвалов – но всё ещё звонких, блистающих солнцем пожарных шлемов, локонов, вьющихся из-под шлемов, одежды пожарниц – брезентовых узких комбинезонов с широкими поясами – со взглядами в дымчатый воздух, поверх Дворцовой площади и гордой колонны, поверх ваз и скульптур по периметру крыши, мимо трамвая, ползущего к Исаакию, поверх коней Генерального штаба; со взглядами – на вечно грозящий воздушным ударом запад.

Верины профили просто прекрасны: я и не знал, что она была в той смене. “Можешь оставить себе, ты ведь, кажется, неравнодушен к этой Беклемишевой”. Отказался – из благоразумия. И так уже больше, чем можно услышать при внешне сдержанном нашем приятельстве.

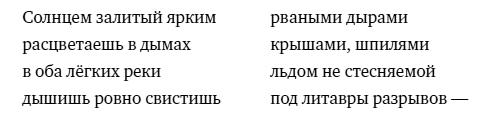

Словно бы для сиракузской монеты:

пожарница в шлеме – в кольце из дельфинов,

колонн и скульптур, самолётов и солнца,

в плывущей короне зенитных разрывов.

Говорит, что едва ли возьмут в газеты – скорей фотографии для историка, который будет “глядеть и завидовать”.

Я же думаю так: момент замирания

перед самым последним и страшным ударом —

солнце, ещё не готовое смеркнуться

перед шелестом крыл дневной саранчи».

VII

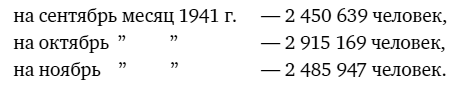

Согласно данным отделов регистрации граждан в гор. Ленинграде и административно подчинённых ему районах (включая Кронштадт) проживало:

Продуктовых карточек согласно централизованным данным населению было выдано:

в сентябре месяце 1941 г. – 2 377 600 штук, в том числе рабочим и инженерно-техническим работникам 35,1 % от общего числа, служащим 18,4 %, иждивенцам 28,3 %, детям 18,2 %;

в октябре ” ” – 2 371 300 штук, в том числе рабочим и ИТР 34,5 %, служащим 16,7 %, иждивенцам 30,2 %, детям 18,6 %;

в ноябре ” ” – 2 384 400 штук, в том числе рабочим и ИТР 34,5 %, служащим 15,6 %, иждивенцам 31,1 %, детям 18,9 %.

Дневная норма отпуска хлеба:

со 2-го по 12-е сентября 1941 г. составляла для рабочих и ИТР – 600 грамм, служащих – 400 грамм, иждивенцев – 300 грамм, детей до 12 лет – 300 грамм;

с 13-го сентября по 13 октября для рабочих и ИТР – 400 грамм, служащих – 200 грамм, иждивенцев – 200 грамм, детей до 12 лет – 200 грамм;

с 13-го октября по 20 ноября для рабочих и ИТР – 300 грамм, служащих – 150 грамм, иждивенцев – 150 грамм, детей до 12 лет – 150 грамм;

с 20-го ноября по 25 декабря для рабочих и ИТР – 250 грамм, служащих – 125 грамм, иждивенцев – 125 грамм, детей до 12 лет – 125 грамм.

VIII

Фёдор Четвертинский – Юлиусу Покорному:«Досточтимый коллега!

Странное дело, когда почта даже на Васильевский и на Петроградскую идёт бесконечно долго, мне вздумалось написать Вам. Война и Огонь (тот самый властительный Агни, что господствует в нижнем пространстве земли) не разделяют, а соединяют нас, находящихся по разным краям полыхающей бури. А поскольку мы с Вами, коллега, не кшатрии, но мудрецы, наше дело, наше заклятье обладает, можно сказать, наивысшей, всепонимаюшей силой. Исключительные обстоятельства убирают всё лишнее. Поэтому позвольте мне обращаться к Вам из запертого на железный замок города в украшенную лилиями и кружевами Бельгию не привычным почтительным “герр доктор профессор”, но Юлиус. Я надеюсь, Вы не рассердитесь на фамильярность.

Согласитесь, что изобретение колеса – о чём победительно возвещает пракорень *kwékwlo-/*kwol-o– по Вашей классификации, – не пошло индоевропейцам на пользу.

На этом колесе

некоторые из уклонившихся от общего смысла

племён,

всем скрежетом своих моторизованных дивизий

проехавшись по Бельгии,

докатились и к пригородам самого чудного

из созданных русскими городов,

чьё названье Романовы

в пору предшествующей схватки

с нашими нынешними противниками

поспешили, по своему германофильскому разумению,

перевести как Петроград.

Категорически возражаю: Вы родились в Праге,

Вам не надо объяснять, что burg(h) восходят

не к городу,

а к укреплённому, возвышенному, сияющему —

*bheregh-, bherghos– —

месту. Мы и будем тем Каменным берегом,

о который они разобьются.

К западу – океан, а мы – дамба, земля.

Ведь мы не какие-то там лохи краплёные,

то бишь плещущая лосось – рыба общей

индоевропейской прародины,

и их буки (уж не оттуда ли?),

шумящие у прусского Кёнигсберга,

ещё умалятся перед нашими

крепкими дубами.

Но если Вы и я правы, то третье,

что после лосося и бука

сохраняется языком от материнского ландшафта, —