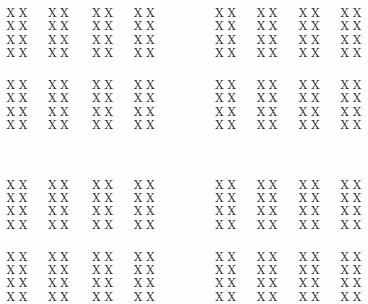

Не является уникальным свойством языка и рекурсия. Вот какой пример из области визуального распознавания приводят С. Пинкер и Р. Джакендофф:

«Это изображение воспринимается как построенное рекурсивно из дискретных элементов, комбинации которых формируют более крупные дискретные составляющие: пары крестиков; кластеры, состоящие из двух пар; квадратики, состоящие из 8 кластеров; матрицы из четырех квадратиков и т. д. Дальше можно объединить рисунок <2.11> с еще тремя такими же, чтобы получить еще бóльшую матрицу, и продолжать этот процесс до бесконечности. Таким образом, здесь перед нами область «дискретной бесконечности» с иерархической структурой неограниченной глубины, организованной в данном случае в соответствии с гештальтными принципами»119.

Вообще, иерархическую структуру имеют и многие другие образы. Для музыкантов любая мелодия состоит не из отдельных нот, а из музыкальных фраз (которые далее организуются в еще более крупные единства)120. Для опытных шахматистов позиция на шахматной доске состоит не из отдельных фигур, а из определенных «паттернов» – конфигураций (таких, как, например, пешечная цепь)121. Люди, умеющие водить машину, оперируют не действиями типа «выжать сцепление», «нажать на газ», «повернуть руль», «включить сигнал поворота», а более крупными последовательностями: «припарковаться», «перестроиться», «поехать задним ходом», «обогнать» и т. д. Приобретение опыта – это приобретение возможности оперировать более крупными чанками, в случае поведенческого опыта – поведенческими программами. Такая программа, воспринимаемая как единое целое (и уже более не анализируемая), доводится до автоматизма и после этого выполняется практически так же быстро, легко и бесперебойно, как врожденная. Для языка это очень важно, поскольку позволяет нам не думать всякий раз, куда девать язык при произнесении тех или иных звуков, как складывать из звуков слова, в каком порядке их располагать в предложении, что с чем согласовывать, и т. д.122. Как и любая поведенческая программа, речевая программа может быть приостановлена (для какого-то промежуточного действия), а потом возобновлена; впрочем, чем более длинным оказывается перерыв, тем труднее возобновить первоначальное действие123.

Все это свидетельствует о том, что нет особого когнитивного модуля – языкового органа, в языковом и неязыковом восприятии мира работают общие механизмы. И язык оказывается не «вещью в себе», а просто еще одним из средств приобретения опыта. Как показывают эксперименты психологов, если заставлять людей заучивать наизусть отдельные предложения или небольшие тексты, испытуемые не станут механически зазубривать услышанные (или увиденные) фразы, они выведут из них представление о некоторой ситуации – реальной или вымышленной – и именно из этого полученного представления будут исходить при ответе на вопросы экспериментатора124. Например, если людям дать заучить предложение Три черепахи отдыхали на плывущем бревне, и под ними плавали рыбы, а потом, некоторое время спустя, спросить, заучивали ли они предложение Три черепахи отдыхали на плывущем бревне, и под ним плавали рыбы, многие скажут, что заучивали, хотя на самом деле это предложение представляет собой не то, которое их просили запомнить, а лишь весьма логичный вывод из него[18]. Если же из предложения, которое требуется заучить, нельзя сделать подобного вывода, соответствующих ошибок памяти не будет: в том же эксперименте люди, заучивавшие предложение Три черепахи отдыхали около плывущего бревна, и под ними плавали рыбы, не считали, что заучивали предложение Три черепахи отдыхали около плывущего бревна, и под ним плавали рыбы125.

Так проявляется неразрывная связь языка и мышления, о которой писал Лев Семенович Выготский126. От овладения языком мышление значительно выигрывает. Как отмечают С. Пинкер и Р. Джакендофф127, «есть такие области человеческих понятий, которые можно выучить только при помощи языка <…>. Например, понятие недели основывается на счете времени, который нельзя воспринять одномоментно; сомнительно, чтобы такое понятие можно было сформировать или выучить без посредства языка. Еще более поразительно, что числа сами по себе (кроме обозначающих те количества, которые можно оценить на глаз), возможно, являются «паразитами» языка – они зависят от выучивания последовательности числительных, синтаксиса количественных сочетаний или и того, и другого <…>. Обширные области человеческого разумения, включая сверхъестественное и священное, особенности народной и официальной науки, специфические для человека системы родства (как, например, различие между кросс– и ортокузенами), официальные социальные роли (такие, как мировой судья или казначей) могут быть усвоены только при помощи языка».

Существует целый ряд свойств человеческого мышления, которые, вероятно, выработались в ходе эволюции в связи с развитием языка. В первую очередь это касается свойств, необходимых для усвоения языка детьми.

Прежде всего, у детей отчетливо выражено стремление общаться с другими людьми, стремление подражать им и стремление угадывать, что имеет в виду тот, кто с ними общается128.

Далее, дети приходят в мир с желанием обнаруживать слова – т. е. интерпретировать звуки, произносимые окружающими, как знаки. Для человека вообще характерно стремление во всем видеть знаки, интерпретировать все вокруг. Как пишут Элизабет Вейланд Барбер и Энн Петерс, «в чем люди сильны, – так это в перепрыгивании от исходных фактов к конечным выводам: нам достаточно двух-трех крупиц информации, чтобы построить на их основании модель или правило и увериться, что решение проблемы у нас в кармане и можно переходить к следующей»129. Т. Дикон отмечает, что с тех пор, как человек научился оперировать символами, «мы не можем видеть мир иначе, чем в четких терминах символов… Нам нравится манипулировать миром, укладывая его в прокрустово ложе символов, и когда мир подчиняется и выглядит соблюдающим символические правила, получившийся результат успокаивает нас, и мы даже находим его красивым»130.

Такое свойство мышления позволяет человеку выучить в раннем детстве огромное количество слов – и это не выработка условных рефлексов: детей, в отличие от дрессированных животных, не приходится награждать за каждое правильное понимание (и употребление) языковых знаков.

У человека имеется желание слышать речь, которую можно понять, – и оно столь велико, что подчас заставляет обнаруживать слова в шумах природы. Например, песня птицы чечевицы описывается обычно как вопрос «Витю видел?», певчий дрозд зовет «Филипп! Филипп! Приди! Приди! Чай пить! Чай пить! С сахаром!». Героиня повести Серой Совы «Саджо и ее бобры» слышит в шуме реки «Саджо, Саджо, иди, иди, Са-джо, Саджо, в город пойди!». Подобные примеры легко умножить. Стивен Пинкер признается131, что однажды «услышал» слова в синусоидной волне, генерируемой компьютером. Даже новорожденные младенцы предпочитают звуки речи (включая такие, которые они не могли различать в утробе) неречевым звукам, похожим на речевые по своему тембру и ритмике132. Желание понимать речь развито у человека настолько сильно, что он способен игнорировать нечеткости произношения, отклонения от грамматической нормы, неточные и даже неверные словоупотребления. Последнее, впрочем, может вызвать комментарий, что, мол, говорящий «сказал А вместо Б» (свидетельствующий о том, что, хотя сказано было А, слушающий тем не менее понял, что говорящий имел в виду Б).

Чрезвычайно важно для становления языка присущее человеку стремление к кооперации – в книге М. Томаселло133 оно даже рассматривается в качестве главной движущей силы глоттогенеза. Томаселло обращает внимание на то, что люди в гораздо большей степени, чем обезьяны, склонны к кооперации, они могут иметь совместные цели и совместные намерения, общие знания и убеждения. Обращаясь к другому человеку, человек молчаливо предполагает, что собеседник поведет себя кооперативно: поможет, если его попросить, примет информацию, если ему ее предложат, проникнется впечатлением, которым с ним поделились. Поэтому, например, сообщение типа «Я хочу пить» практически равносильно прямой просьбе дать воды. Когда человек воспринимает обращенный к нему коммуникативный акт (в звуковой или жестовой форме), он вполне готов к тому, что сообщаемая информация релевантна именно для него, а не для сообщающего. Например, если вам укажут рукой в некотором направлении, велика вероятность, что, посмотрев туда, вы обнаружите нечто существенное для себя, но не обязательно для указывающего.

У обезьян, даже обученных языкам-посредникам, коммуникативная установка другая. При анализе «высказываний» обезьян – участниц языковых проектов выяснилось, что подавляющее большинство тех из них, что животные производили по собственному почину, составляют просьбы. У человека же с самого раннего детства спектр возможных целей высказывания гораздо шире: самые первые слова детей и даже жесты тех, кто еще не умеет говорить, могут быть далеко не только просьбами. Среди примеров, приводимых Томаселло134, есть такие, когда дети делятся впечатлениями («<Слышишь, там гудит> самолет!», «<Ух, какая> елка!») и даже помогают взрослым (например, ребенок L в возрасте 13 с половиной месяцев, видя, что мама не может найти магнит, показывает ей на корзинку, в которой этот магнит лежит, скрытый фруктами). У человекообразных обезьян, воспитанных людьми, развивается указательный жест, и они с удовольствием показывают экспериментатору… то, что нужно для выполнения желания самого животного, но, по данным Томаселло, никогда – то, что было бы полезно только человеку.

Разумеется, некоторые способности к кооперации и бескорыстной помощи другим есть и у шимпанзе (особенно если при этом не надо делиться пищей): в экспериментах Феликса Варнекена и Майкла Томаселло шимпанзе, как и полуторагодовалые дети (еще не овладевшие языком), охотно и по собственной инициативе помогали человеку поднять «случайно» уроненные мелкие предметы (например, бельевые прищепки), которые он «пытался, но не мог» достать135. Но у человека – особенно в том, что касается коммуникации, – соответствующие склонности развиты гораздо сильнее.

Кроме того, у человека отчетливо выражено представление о том, что все предметы имеют названия, а также желание (которое проявляется начиная с очень раннего возраста, нередко до овладения речью) эти названия узнавать – чтобы впоследствии использовать вместо предметов при мышлении. Свойство это, вероятно, присуще всем человеческим детям и является врожденным (или, может быть, легко формируется на базе врожденных предпосылок). Уже в первые месяцы жизни младенец, слыша, как мама (или другой взрослый) называет тот или иной предмет, дольше задерживает на нем свой взгляд136. Иногда желание узнавать имена вещей проявляется очень ярко, как у мальчика Саши, который в возрасте 1 года и 1 месяца, еще не умея говорить, стал, показывая пальцем на различные предметы, издавать (не открывая рта) звук типа [k] с требовательной интонацией – этот коммуникативный комплекс, как было выяснено экспериментально, обозначал не «Покажи мне это» и не «Дай мне это», а именно «Назови мне это» (на попытки показать или дать соответствующий предмет Саша реагировал как на коммуникативную неудачу, повторяя требование). Этот тип коммуникации продержался в его репертуаре несколько месяцев и постепенно исчез, когда Саша начал произносить первые слова137.

Как показали исследования, дети по умолчанию считают, что люди говорят на одном и том же языке, поэтому, если некоторая вещь называется неким словом, все должны будут говорить о ней именно так. Гил Дизендрук и Лори Марксон провели такой эксперимент138. Детям показывали два незнакомых им предмета, про один говорили, что он называется «кив», про другой – что он «хороший». Потом появлялась кукла Перси (про которую детям было точно известно, что она не знакома с экспериментатором и не слышала разговора про «кив») и просила дать ей «зот»[19]. Дети давали кукле тот предмет, названия которого им не сообщали, в полной уверенности, что если кукла говорит по-английски, то она наверняка знает, что кив нельзя назвать зотом. А вот знание фактов, в отличие от знания слов, обязательным не считается. В другом варианте эксперимента Дизендрука и Марксон про первый из предметов говорился какой-нибудь факт (например, «Мне это подарили на день рождения»). Когда появившаяся кукла просила дать ей предмет, характеризуя его другим фактом (типа «То, с чем любят играть собаки»), дети давали ей любой из двух предметов с равной вероятностью.

Не значит ли это, что, как пишет Стивен Пинкер, существует некий особый врожденный универсальный, независимый от конкретного языка, ментальный словарь – «мыслекод»? Идея существования такого словаря высказывалась и ранее отечественным исследователем Николаем Ивановичем Жинкиным, правда, Жинкин называл его не «мыслекодом», а «универсальным предметным кодом»139. Этот код должен быть одинаков у всех людей, и конкретные языки, по мнению Пинкера, представляют собой лишь переводы с него.

Доказательством этому служит, согласно Пинкеру, прежде всего тот факт, что между словами и мыслями нет однозначного соответствия. Иногда слова одного и того же внешнего вида могут соответствовать нескольким разным мысленным образам – это знакомые нам со школьной скамьи омонимы, например, ключ «инструмент для открывания замка» и ключ «родник». Иногда, наоборот, разными словами можно выразить одну и ту же мысль – это синонимы, например бегемот и гиппопотам; синонимичны друг другу могут быть не только слова, но и предложения (ср., например, Пинкер написал книгу «Язык как инстинкт» и Книга «Язык как инстинкт» была написана Пинкером). Но, на мой взгляд, дело здесь не в каком-то особом языке мозга, а в том, что у каждого человека в голове имеются образы известных ему объектов и действий – те самые активируемые комплексы нейронов, о которых говорилось выше. Не все предметы имеют словесные названия – например, для многих людей, регулярно пользующихся шпингалетом, не имеет названия та его часть, которую берут пальцами (хотя у тех, кто изготавливает шпингалеты, какое-то название для этой детали наверняка есть).

Иногда человек понимает, о чем он хочет сказать, но не может вспомнить слово (т. е. у него активирован соответствующий комплекс нейронов за исключением тех, которые «ответственны» за фонетический облик этого слова[20]) – и тогда он произносит что-нибудь вроде «эта штука» (или заменяет нужное слово каким-то другим, похожим, – такие явления часто бывают при афазии Вернике). Реплики типа «Я не то хотел сказать» тоже не являются свидетельством существования «мыслекода»: они представляют собой случаи, когда человек вызвал в памяти некий знакомый органам чувств образ, при помощи нейронных связей это соотнеслось с некоторой звуковой цепочкой, эта звуковая цепочка вызвала возбуждение нейронов, хранящих образ другого понятия, – и человек заметил, что этот образ отличается от того, который он хотел назвать. Такие образы несколько различаются у разных людей, поскольку они приобретаются как следствие различного жизненного опыта, но нередко бывают и сходны, если жизненный опыт сходен.

Как показала психолингвист, специалист по детской речи Ив Кларк141, при усвоении языка дети исходят из так называемого Принципа Контраста: любые два слова различаются по значению. Соответственно, ранее неизвестное слово может соответствовать только ранее неизвестному (по крайней мере, по названию) объекту. Этот принцип возник задолго до появления человека. Как показали недавние эксперименты с колли по имени Рико142, проведенные исследователями из Института Макса Планка, стремление исходить из Принципа Контраста свойственно и собакам. Когда среди множества знакомых объектов имелся один незнакомый и экспериментатор вставлял в текст известных животному команд незнакомое слово, Рико считал, что оно относится именно к этому незнакомому объекту.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента