Страница:

Процесс региональной интеграции не может быть ограничен только сферой экономической деятельности, но изначально тесным образом связан также с политическими, военными, культурологическими и цивилизационными аспектами. Интеграция не может не затрагивать интересов участвующих в ней стран, их традиций и культурных ценностей, международных приоритетов и ориентиров. Именно поэтому завершающим этапом интеграции является превращение единого рыночного пространства в целостное экономическое и политическое образование.

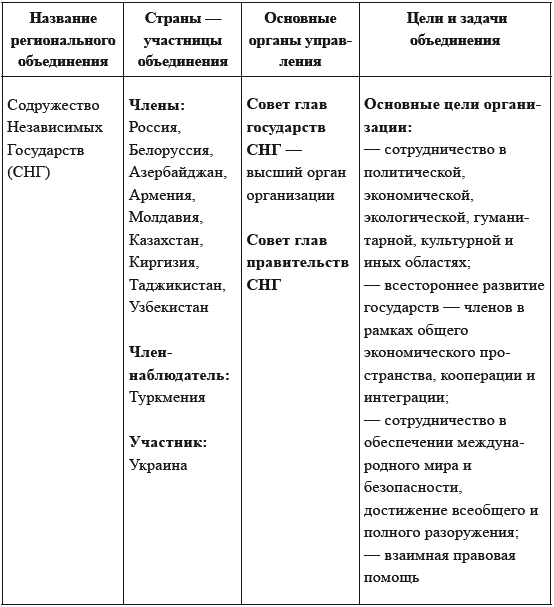

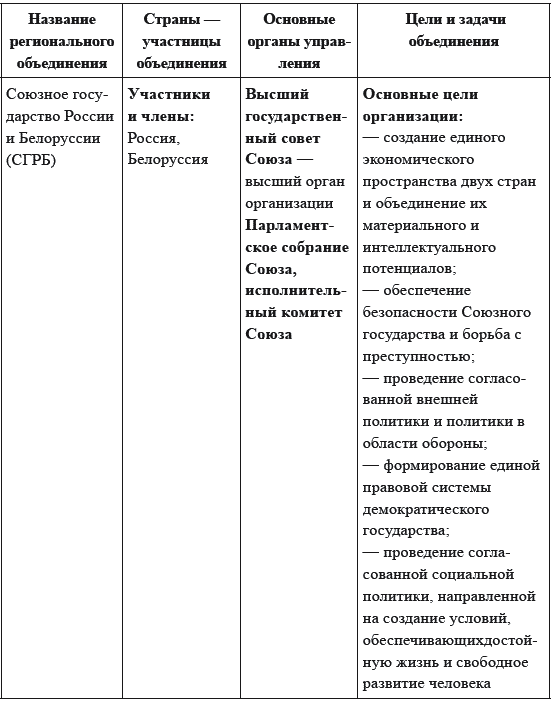

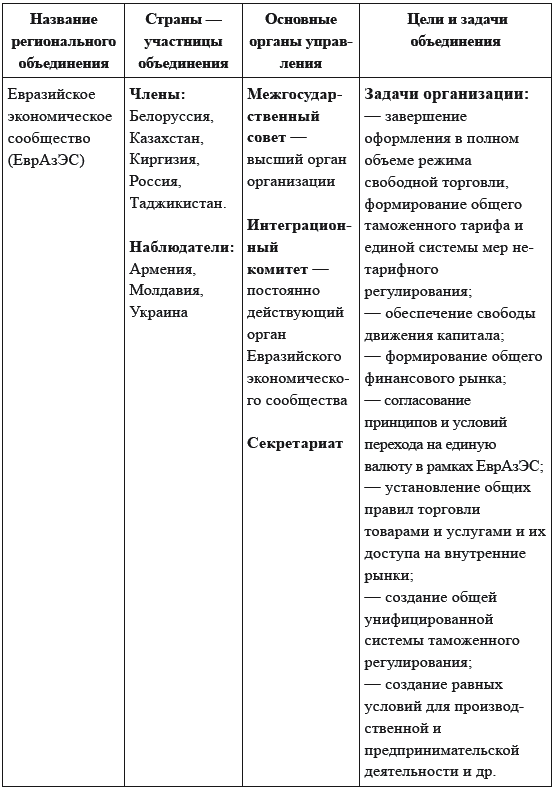

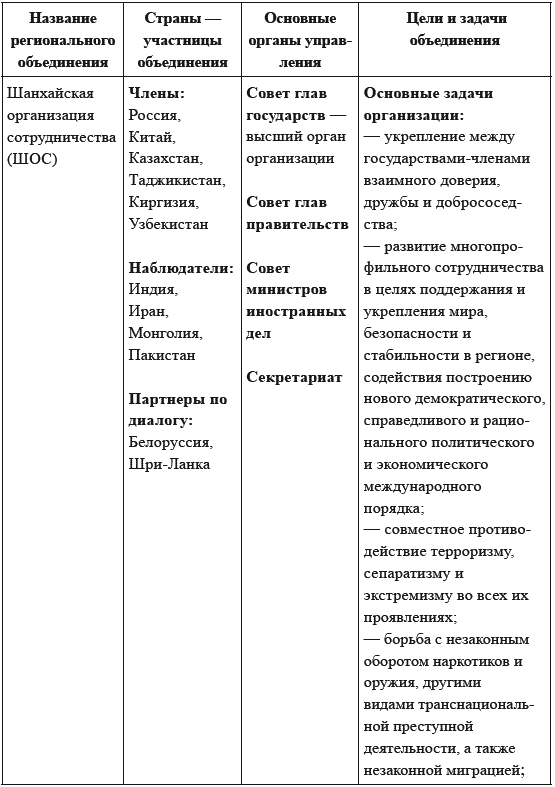

Внешнеэкономическая политика РФ должна исходить из того, что в постсоветских странах политические факторы нередко становятся основными причинами создания экономических объединений. Поскольку существующий уровень взаимных экономических связей в регионах и субрегионах на большей части постсоветского пространства в целом невысок, проблема заключается в возможности целенаправленного создания условий для интенсификации этих отношений. В таких случаях целесообразно подвести под первоначально сложившийся политический союз экономический фундамент. Определенные экономические группировки и их политико-правовые институты (СНГ, ЕврАзЭС, СГРБ, ШОС) создавались в постсоветских странах еще до развития реальной интеграции в отличие от индустриально развитых стран, где оформление региональных институтов происходило и происходит уже на базе значительно интегрированных на микроэкономическом уровне национальных хозяйств.

1.3. Седущие интеграционные группировки на постсоветском пространстве с участием РФ

Глава 2. Шанхайская организация сотрудничества: этапы и проблемы развития экономического взаимодействия стран-членов

2.1. Этапы развития и механизм экономического сотрудничества стран – членов ШОС

Внешнеэкономическая политика РФ должна исходить из того, что в постсоветских странах политические факторы нередко становятся основными причинами создания экономических объединений. Поскольку существующий уровень взаимных экономических связей в регионах и субрегионах на большей части постсоветского пространства в целом невысок, проблема заключается в возможности целенаправленного создания условий для интенсификации этих отношений. В таких случаях целесообразно подвести под первоначально сложившийся политический союз экономический фундамент. Определенные экономические группировки и их политико-правовые институты (СНГ, ЕврАзЭС, СГРБ, ШОС) создавались в постсоветских странах еще до развития реальной интеграции в отличие от индустриально развитых стран, где оформление региональных институтов происходило и происходит уже на базе значительно интегрированных на микроэкономическом уровне национальных хозяйств.

1.3. Седущие интеграционные группировки на постсоветском пространстве с участием РФ

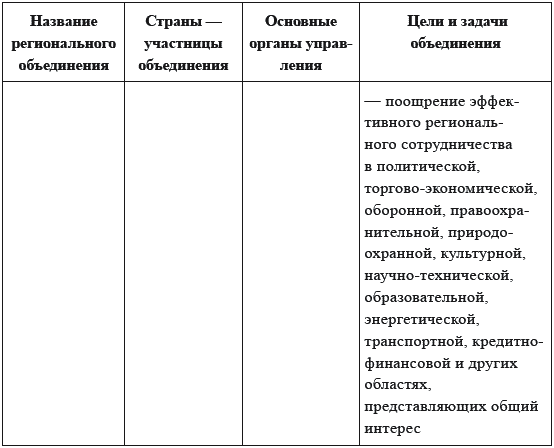

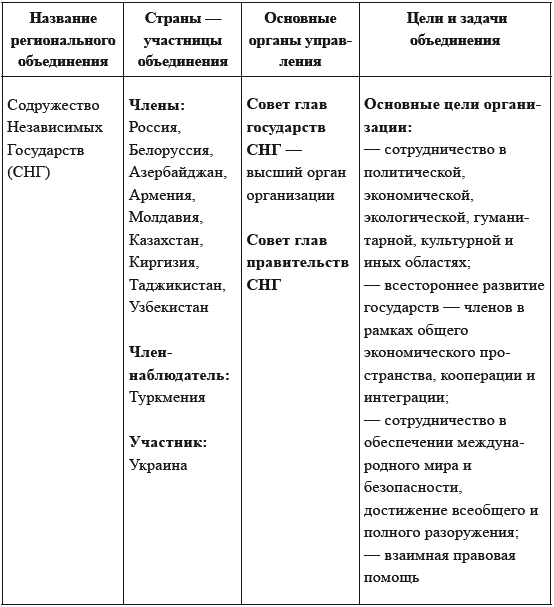

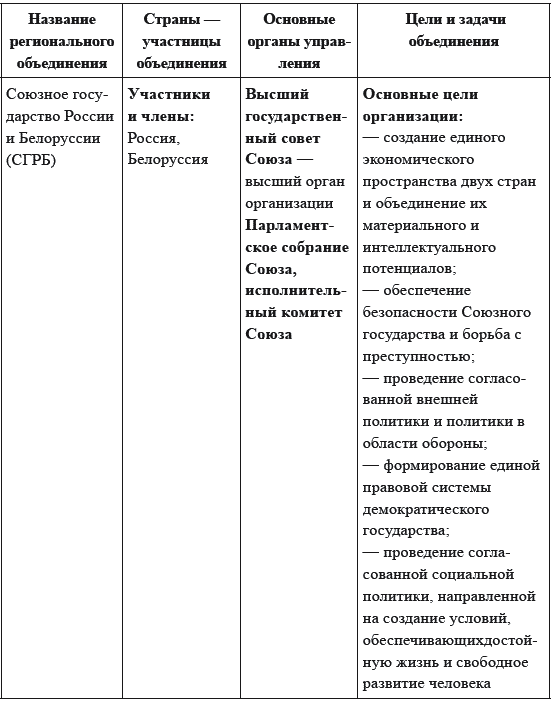

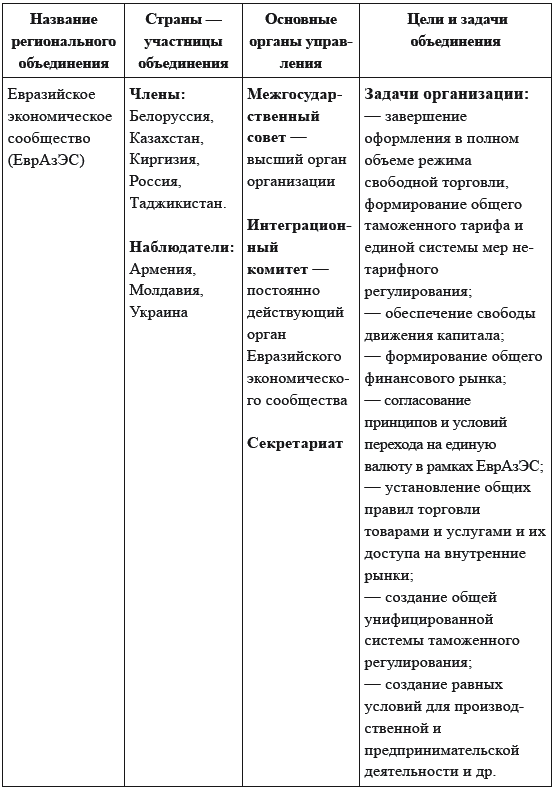

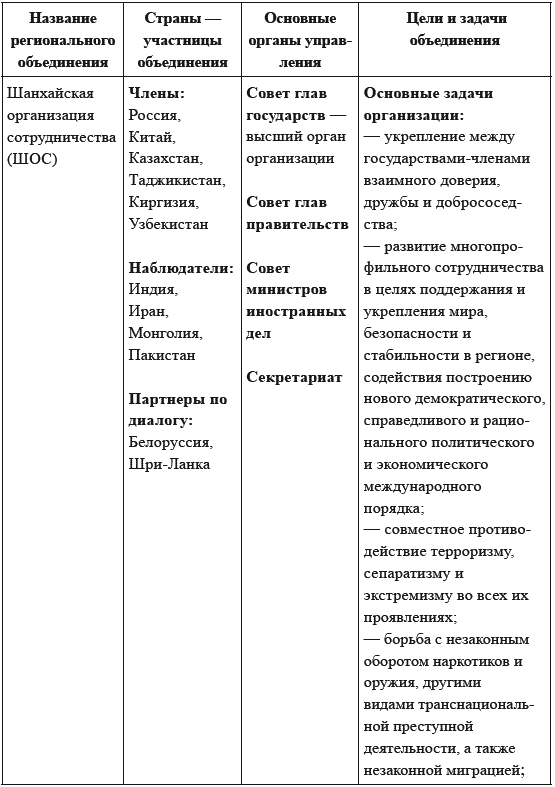

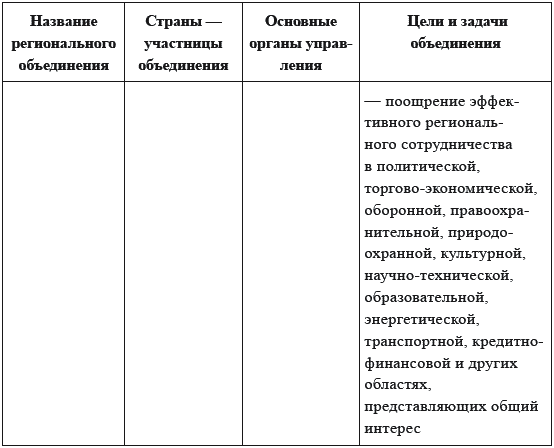

Весь комплекс интеграционных и дезинтеграционных факторов, действующих на постсоветском пространстве, воплотился в существовании ряда межгосударственных объединений, преследующих достижение практически одних и тех же целей, но придерживающихся различных концепций интеграции и действующих с разной степенью эффективности. Это такие объединения, как Содружество Независимых Государств, Союзное государство России и Белоруссии, Евразийское экономическое сообщество, Шанхайская организация сотрудничества.

Таблица 3

Региональные интеграционные объединения на постсоветском пространстве с участием РФ

Составлено автором.

Составлено автором.

Все интеграционные объединения в качестве институционной основы имеют соответствующие многосторонние межгосударственные организации с руководящими и вспомогательными органами, причем наряду с пленарным органом, работающим сессионно, имеют место несколько постоянных органов. Пленарный орган обычно бывает высшим, постоянные органы носят характер скорее исполнительных. Постоянные органы могут быть как представительные, в которые работники назначаются или делегируются государствами – членами организации, так и состоящие из служащих по найму. К постоянным органам относят обычно и такие органы, которые работают путем периодического проведения своих заседаний.

Для вышеназванных работающих объединений характерна твердая организационная структура, в которой имеют место не только органы, выражающие национальные интересы государств-участников, но и органы, формирующие и обеспечивающие общерегиональные интересы.

Как правило, в их структуре присутствуют органы, наделенные наднациональными функциями и компетенцией субординационных. В некоторых из них имеет место также парламентский орган для контроля общества за деятельностью самого объединения и представителей государств в этом объединении. Например, Союзное государство России и Белоруссии.

Почти во всех объединениях одна и та же структура: Конференция или Саммит глав государств или правительств; Совет министров; Комиссия; комитеты; Секретариат. Обычно подразумевается, что могут быть созданы также другие институции.

В интеграционных объединениях на постсоветском пространстве часто прослеживается однотипность политического и экономического строя входящих в объединение государств, так как наиболее успешно процессы интеграции проходят там, где объединены государства с однотипной экономикой и тем более с однотипным политическим устройством.

В учредительных документах объединений, как правило, провозглашается цель создания – формирование единого пространства (экономического, таможенного, информационного и т. д.).

С правовой точки зрения часто действует принцип наднациональности, характеристиками которого являются следующие составляющие:

● приоритет права организации над правом государств-членов. Этот приоритет никогда не бывает всеобщим, а определяется конкретными положениями «права организации» – учредительных документов и ее практики;

● органы организации выражают интересы не каждого отдельного государства, а организации как представителя всех государств-членов в совокупности;

● организация самостоятельно формулирует собственный правопорядок.

В рамках интеграции происходит взаимопроникновение, слияние государственных интересов, а не только их координация, взаимодополняемость, т. е. действует баланс национальных интересов государств-членов и региональных интересов интеграционного объединения в целом.

Содружество Независимых Государств было создано с целью обеспечения взаимного и равноправного сотрудничества в области экономики, торговли товарами и обмена информацией. Создавая СНГ, участвующие в нем государства обязались гарантировать открытость границ, свободу передвижения граждан и обмена информацией в рамках Содружества. Среди важнейших задач СНГ в экономической сфере декларировались: координация усилий в решении общерегиональных проблем экономики, экологии, образования, культуры, политики и национальной безопасности; развитие реального сектора экономики и техническое перевооружение производства через расширение торгово-экономического сотрудничества; устойчивое и поступательное социально-экономическое развитие; рост благосостояния граждан.

Несмотря на наличие объективных как экзогенных, так и эндогенных условий, стимулирующих развитие интеграции, на практике интеграционные преобразования в СНГ осуществляются достаточно сложно. Так, после распада СССР на фоне обретения суверенности и независимости, становления государственности, смены экономического строя и перехода на рыночные основы хозяйствования республики бывшего Союза столкнулись с рядом проблем во всех сферах жизни.

С момента создания СНГ в 1991 г. характерно сопутствующее постоянное противоборство двух тенденций – интеграционной, преобладание которой определяет относительно стабильное общее развитие, и дезинтеграционной, преобладание которой приводит к периодам неопределенности и нестабильности[26]. Природа этих тенденций весьма разнообразна. Объективно интеграционное пространство захватывает ряд прочих пространств: экономическое, политическое, правовое, этническое и т. д. Однако, по мнению ряда российских специалистов, дезинтеграционные тенденции были по большей части обусловлены процессом распада СССР, а интеграционные – исторической общностью народов, сохраняющейся взаимодополняемостью и взаимозависимостью национальных экономик, а также принципиальным сходством избранных путей развития, которые при всех национальных особенностях ориентированы в целом на построение рыночной экономики и достойное вхождение в мировое сообщество.

Наличие наравне с интеграционными тенденциями в СНГ дезин теграционных и антиинтеграционных, приливов и отливов не является основанием для абсолютного пессимизма, а подтверждает фактическую сложность, противоречивость, нелинейность и динамичность интеграционных процессов, их пульсацию. Так, среди дезинтеграционных и антиинтеграционных факторов, способствующих дезинтеграции постсоветского пространства, специалистами выделяются следующие:

● кризисное состояние независимых государств в течение большей части 1990-х годов;

● незавершенность рыночных реформ во всех государствах бывшего СССР. Государства находятся на разных стадиях реализации перехода к рыночной экономике;

● различия в системном подходе к реформированию экономики в разных государствах; высокий уровень бюрократического противодействия проведению реформ во всех независимых государствах;

● большие различия в уровне экономического развития государств постсоветского пространства;

● отсутствие четкой концепции интеграции на постсоветском пространстве[27].

Таким образом, формирование целостной концепции интеграции в Содружестве зависит от согласованной, продуманной и последовательной позиции в этом вопросе государств-участников. Главная роль в процессах интеграции в рамках Содружества отводится России. Существование отдельных субрегиональных группировок, например ГУАМ, в рамках СНГ является одной из реалий интеграционной модели СНГ. Более того, одно и то же государство может входить в различные интеграционные группировки, но в ряде случаев с разными целями.

Однако, как показывает практика, намеченные этими группировками цели реализуются пока слабо, их практическая деятельность дублируется и сталкивается с серьезными противоречиями и трудностями, о чем свидетельствует проведенный ниже анализ развития интеграционных процессов в рамках этих объединений.

В мире на долю СНГ приходится 16,3 % территории, 5 % численности населения, 10 % промышленного производства и 12 % научно-технического потенциала. Важным преимуществом является географическое положение стран – они располагают самым коротким сухопутным и морским (через Ледовитый океан) путем из Европы в Юго-Восточную Азию. К другим конкурентным преимуществам постсоветских стран относится дешевая рабочая сила и природные ресурсы, особенно энергоресурсы – они создают потенциальные условия для подъема экономики.

Что касается Союзного государства России и Белоруссии, то в геополитическом плане Россия и Белоруссия связаны экономическими, политическими, оборонными интересами, единством исторических корней и веры, близостью языка и культуры. С экономической точки зрения важнейшей предпосылкой развития интеграционных связей России и Белоруссии является взаимодополняемость экономик двух стран, основанная на сложившейся специализации хозяйств. Производственные отрасли в Белоруссии представлены в основном завершающими циклами производств по выпуску готовой продукции, тогда как в России развиты производства начальных технологических циклов, преимущественно дополняющие белорусскую производственную структуру. Прежде всего это относится к ТЭК, предприятиям машиностроения, химической, нефтехимической и легкой промышленности. Важное экономическое значение имеет и взаимодополняемость природно-ресурсного потенциала двух стран[28].

В целом сотрудничество с Белоруссией дает России целый ряд экономических выгод:

● увеличение емкости внутреннего рынка;

● возможность использования чрезвычайно выгодного геоэкономического положения Белоруссии с ее развитой транспортной инфраструктурой в общих экономических интересах, в том числе для получения надежного транспортного коридора для товаропотоков на Запад;

● восстановление и создание новых технологических связей российских и белорусских предприятий;

● обеспечение перевозок, связанных с поддержанием жизнедеятельности Калининградской области[29].

Имеются оценки эффективности для России результатов реализации ряда интеграционных мероприятий с Белоруссией, связанных с отменой тарифных и нетарифных ограничений, созданием единой таможенной территории, формированием общего рынка товаров, развитием взаимодополняющих производств, рынков труда, услуг, общего аграрного рынка, экономией на создании пограничной зоны и т. д. Учет этих составляющих позволяет делать вывод о положительном вкладе интеграционных мероприятий с Белоруссией в создание ВВП России на уровне 4–6 % в год[30].

Таким образом, у обеих стран существует объективная заинтересованность в активизации двусторонних интеграционных процессов для более успешного достижения национальных целей развития. Необходимо отметить, что Союзное государство имеет постоянно увеличивающийся бюджет, за счет средств которого финансируются ряд программ и мероприятий[31].

Однако считать в настоящее время СГРБ как состоявшуюся модель интеграции преждевременно. Россия и Белоруссия демонстрируют высокий уровень взаимных отношений во многих областях, но до достижения продекламированных целей интеграционного образования – единения двух стран в Союзное государство – и окончательного формирования единого экономического пространства еще далеко. Тем не менее СГБР является примером углубленной интеграции на пространстве СНГ и принципы, по которым оно формируется, могут быть основой и для других существующих или вновь создаваемых на пространстве СНГ субрегиональных объединений.

С точки зрения необходимости создания модели, которая поможет в дальнейшем сблизить с Россией другие республики СНГ, подвести их экономически и политически ближе к России, ведущим интеграционным проектом в СНГ, его своего рода «локомотивом» можно считать Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Нужно отметить, что в настоящее время важность ЕврАзЭС на постсоветском пространстве возрастает в связи с созданием странами Сообщества Антикризисного фонда в размере 10 млрд долл., контрольный пакет которого будет принадлежать России.

Согласно ст. 2 Договора об учреждении ЕврАзЭС оно создано для ускорения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Институциональному оформлению ЕврАзЭС способствовал ряд факторов, среди которых выделяются причины и предпосылки.

В случае с ЕврАзЭС причинами следует считать положительные и отрицательные стороны функционирования Таможенного союза, образованного ранее Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Перед участниками Таможенного союза стояли несколько важных задач, а именно формирование зоны свободной торговли, единой таможенной территории, Общего таможенного тарифа, взаимоотношений Союза с третьими странами; развитие общего рынка услуг и рабочей силы, общего сельскохозяйственного рынка, научно-технического и информационного пространства и согласование позиций по присоединению к Всемирной торговой организации[32]. Но следует отметить, что до 2000 г. участникам Таможенного союза так и не удалось полностью решить поставленные перед ними задачи. Одним из значительных достижений Союза стало создание режима свободной торговли, который был впоследствии унаследован ЕврАзЭС, такой торговый режим предполагал не только ликвидацию внутренних таможенно-тарифных барьеров, но и устранение налоговых барьеров[33].

Создание ЕврАзЭС предполагало поступательное развитие экономической интеграции от зоны свободной торговли через Таможенный союз к общему рынку, укрепление позиций Сообщества и участвующих в нем стран в мировом хозяйстве.

ЕврАзЭС было официально признано ООН как международная организация в 2003 г. В этом же году на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС были приняты Приоритетные направления развития Сообщества на 2003–2006 гг. В соответствии с этим документом основными направлениями развития интеграционного сотрудничества должны стать: формирование таможенного союза; проведение согласованной экономической политики; взаимодействие в реальном секторе экономики; формирование и совместное развитие энергетического рынка; создание транспортного союза и реализация транзитного потенциала ЕврАзЭС; взаимодействие в агропромышленном секторе; формирование общего рынка услуг; создание общего финансового рынка и развитие валютной интеграции; сотрудничество в социально-гуманитарной сфере и в области миграционной политики; расширение полномочий органов ЕврАзЭС[34].

По мнению ряда специалистов, «исходя из целей и разработанных практических мероприятий, направленных на формирование в конечном итоге единого экономического пространства, ЕврАзЭС формально повторяет путь Евросоюза как состоявшегося наиболее мощного интеграционного объединения. Однако интеграция ЕС последовательно прошла в своем развитии стадии формирования зоны свободной торговли, таможенного союза, общего рынка, создания экономического и валютного союза. Движение же государств ЕврАзЭС к интеграции шло сразу от второго этапа, при этом политический фактор преобладал в определении стратегии экономического развития. Формально все решения ЕврАзЭС обязательны для исполнения государствами-участниками».

В результате по ряду указанных объективных причин и субъективных обстоятельств, а также вышеописанных особенностей стран – участниц Сообщества интеграционные процессы в ЕврАзЭС развиваются непросто.

В ЕврАзЭС присутствует ярко выраженная асимметричность торговых связей. Более интенсивное развитие торговых связей России с Белоруссией и Казахстаном обусловлено как фактором соседства и территориальной близости, так и относительно высоким уровнем развития их экономик, имеющих к тому же во многом взаимодополняющие структуры. В то же время между Киргизией и Таджикистаном, несмотря на их соседство, торгово-экономические связи не получили значительного развития ввиду относительной слабости и однотипной структуры экономик обеих стран.

Необходимо отметить недостаточную заинтересованность отдельных стран в Сообществе как международной экономической организации. Например, Киргизия, присоединившаяся ранее к ВТО, связана обязательствами, которые в значительной мере исключают ее участие в выработке общей тарифной политики стран ЕврАзЭС в отношении стран дальнего зарубежья. А российско-белорусское экономическое сотрудничество, наиболее «продвинутое» в рамках Сообщества, фактически выпадает из общего массива отношений, регулируемых органами стран-членов.

Наблюдается отсутствие должной координации, взаимосвязи мероприятий, затрагивающих различные аспекты и сферы сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. Отсутствует взаимоувязка между формированием Таможенного союза и другими направлениями интеграции, хотя в официальных документах она и декларируется. (Например, решение проблем транспортных тарифов при взаимных перевозках.) Временные рамки реализации тех или иных мероприятий нередко устанавливаются без учета конкретных условий и фактических возможностей стран-участниц, что ведет к их невыполнению и, как следствие, дискредитирует саму идею интеграции. Вместе с тем системе принятия решений в ЕврАзЭС не хватает динамизма. Формальный регламент обсуждения самого бесспорного вопроса в ЕврАзЭС – полтора года, а если споры есть, процесс принятия решения может значительно затянуться.

Рассмотренные выше трудности и проблемы в развитии взаимодействия в рамках ЕврАзЭС не означают, что данный интеграционный проект обречен на неудачу. Несмотря на многочисленные проблемы, Сообщество является важным фактором развития стран-участниц (прежде всего центральноазиатских государств и России), укрепления их национальной безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в экономике и других сферах.

Одним из главных факторов развития ЕврАзЭС является позиция России. В силу своих размеров Россия может получить от создания Сообщества в относительном выражении меньше, чем другие страны-участницы. На долю государств Сообщества в 2008 г. приходилось всего около 10 % внешней торговли РФ.

Вместе с тем существуют реальные экономические интересы России, которые в основном связаны с расширением сотрудничества с Казахстаном и Белоруссией в сфере энергетики, промышленности, транспорта и коммуникаций, а также космоса. Причем экономическое сотрудничество с Казахстаном особенно важно для сибирских, уральских и поволжских регионов России. Важное значение имеет то обстоятельство, что режим таможенного союза и создаваемого единого экономического пространства будет способствовать приходу российских компаний в страны Сообщества и созданию транснациональных компаний, но пока этому препятствует, в частности, высокая доля государства в экономике Белоруссии и иностранных компаний в ключевых отраслях Казахстана.

Для России в настоящее время, и особенно в будущем, большое значение имеет привлечение из стран Сообщества рабочей силы. Однако неконтролируемый приток мигрантов создает напряженность на региональных рынках труда, обостряет криминогенную ситуацию и тем самым вынуждает федеральные и региональные власти ужесточать контроль за въездом и деятельностью граждан из стран ЕврАзЭС на территории России.

Интересы России и других стран-участниц ЕврАзЭС нередко вступают в противоречия, что отражают периодически вводимые странами тарифные и нетарифные ограничения во взаимной торговле. Эта проблема может обостриться в связи с притоком иностранного капитала в отрасли, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Логично предположить, что в перспективе успех деятельности ЕврАзЭС будет обусловлен тем, насколько эта организация будет способствовать реализации национальных интересов стран-участниц и содействовать поиску компромиссов при их расхождении.

Таким образом, несмотря на все трудности в деятельности ЕврАзЭС, эта организация стала играть более заметную роль в развитии мирового хозяйства. Дальнейшее повышение этой роли будет во многом зависеть от того, сможет ли Сообщество стать эффективной международной экономической организацией в современных сложных и быстро меняющихся экономических и геополитических условиях.

Многостороннее сотрудничество России с государствами Центральной Азии помимо формата Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые, по сути, являются интеграционными структурами постсоветских республик, осуществляется также и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), членом которой наряду с названными странами является Китайская Народная Республика (КНР). ШОС является наиболее крупной и влиятельной региональной организацией с участием РФ.

В настоящее время наблюдается этап интенсивного организационного и правового оформления механизмов согласования ШОС по отдельным отраслям и сферам деятельности.

Согласно американскому профессору Сэмуэлю Хантингтону[35] уменьшающаяся в мире и мировой экономике роль Запада и увеличение в последние 10 лет веса России идут параллельно с быстрым усилением роли Китая и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии, начавшимся усилением роли Латинской Америки и возможным – Южной Азии. Особую актуальность при исследовании этих процессов приобретает анализ специфики развития региональных объединений в Евразии, поскольку они непосредственно затрагивают в настоящее время жизненно важные российские интересы.

Таким образом, Россия может выступить политическим и экономическим лидером интеграции Центрально-Азиатского региона. Создаваемая РФ и Центральной Азией система взаимоотношений в вопросах интеграционных процессов должна быть прежде всего гибкой, многоуровневой, дифференцированной, допускающей вариативность форм и методов сближения в разных сферах, сочетание межгосударственного и наднационального характера, иметь не нормативный, а функциональный характер.

Таблица 3

Региональные интеграционные объединения на постсоветском пространстве с участием РФ

Все интеграционные объединения в качестве институционной основы имеют соответствующие многосторонние межгосударственные организации с руководящими и вспомогательными органами, причем наряду с пленарным органом, работающим сессионно, имеют место несколько постоянных органов. Пленарный орган обычно бывает высшим, постоянные органы носят характер скорее исполнительных. Постоянные органы могут быть как представительные, в которые работники назначаются или делегируются государствами – членами организации, так и состоящие из служащих по найму. К постоянным органам относят обычно и такие органы, которые работают путем периодического проведения своих заседаний.

Для вышеназванных работающих объединений характерна твердая организационная структура, в которой имеют место не только органы, выражающие национальные интересы государств-участников, но и органы, формирующие и обеспечивающие общерегиональные интересы.

Как правило, в их структуре присутствуют органы, наделенные наднациональными функциями и компетенцией субординационных. В некоторых из них имеет место также парламентский орган для контроля общества за деятельностью самого объединения и представителей государств в этом объединении. Например, Союзное государство России и Белоруссии.

Почти во всех объединениях одна и та же структура: Конференция или Саммит глав государств или правительств; Совет министров; Комиссия; комитеты; Секретариат. Обычно подразумевается, что могут быть созданы также другие институции.

В интеграционных объединениях на постсоветском пространстве часто прослеживается однотипность политического и экономического строя входящих в объединение государств, так как наиболее успешно процессы интеграции проходят там, где объединены государства с однотипной экономикой и тем более с однотипным политическим устройством.

В учредительных документах объединений, как правило, провозглашается цель создания – формирование единого пространства (экономического, таможенного, информационного и т. д.).

С правовой точки зрения часто действует принцип наднациональности, характеристиками которого являются следующие составляющие:

● приоритет права организации над правом государств-членов. Этот приоритет никогда не бывает всеобщим, а определяется конкретными положениями «права организации» – учредительных документов и ее практики;

● органы организации выражают интересы не каждого отдельного государства, а организации как представителя всех государств-членов в совокупности;

● организация самостоятельно формулирует собственный правопорядок.

В рамках интеграции происходит взаимопроникновение, слияние государственных интересов, а не только их координация, взаимодополняемость, т. е. действует баланс национальных интересов государств-членов и региональных интересов интеграционного объединения в целом.

Содружество Независимых Государств было создано с целью обеспечения взаимного и равноправного сотрудничества в области экономики, торговли товарами и обмена информацией. Создавая СНГ, участвующие в нем государства обязались гарантировать открытость границ, свободу передвижения граждан и обмена информацией в рамках Содружества. Среди важнейших задач СНГ в экономической сфере декларировались: координация усилий в решении общерегиональных проблем экономики, экологии, образования, культуры, политики и национальной безопасности; развитие реального сектора экономики и техническое перевооружение производства через расширение торгово-экономического сотрудничества; устойчивое и поступательное социально-экономическое развитие; рост благосостояния граждан.

Несмотря на наличие объективных как экзогенных, так и эндогенных условий, стимулирующих развитие интеграции, на практике интеграционные преобразования в СНГ осуществляются достаточно сложно. Так, после распада СССР на фоне обретения суверенности и независимости, становления государственности, смены экономического строя и перехода на рыночные основы хозяйствования республики бывшего Союза столкнулись с рядом проблем во всех сферах жизни.

С момента создания СНГ в 1991 г. характерно сопутствующее постоянное противоборство двух тенденций – интеграционной, преобладание которой определяет относительно стабильное общее развитие, и дезинтеграционной, преобладание которой приводит к периодам неопределенности и нестабильности[26]. Природа этих тенденций весьма разнообразна. Объективно интеграционное пространство захватывает ряд прочих пространств: экономическое, политическое, правовое, этническое и т. д. Однако, по мнению ряда российских специалистов, дезинтеграционные тенденции были по большей части обусловлены процессом распада СССР, а интеграционные – исторической общностью народов, сохраняющейся взаимодополняемостью и взаимозависимостью национальных экономик, а также принципиальным сходством избранных путей развития, которые при всех национальных особенностях ориентированы в целом на построение рыночной экономики и достойное вхождение в мировое сообщество.

Наличие наравне с интеграционными тенденциями в СНГ дезин теграционных и антиинтеграционных, приливов и отливов не является основанием для абсолютного пессимизма, а подтверждает фактическую сложность, противоречивость, нелинейность и динамичность интеграционных процессов, их пульсацию. Так, среди дезинтеграционных и антиинтеграционных факторов, способствующих дезинтеграции постсоветского пространства, специалистами выделяются следующие:

● кризисное состояние независимых государств в течение большей части 1990-х годов;

● незавершенность рыночных реформ во всех государствах бывшего СССР. Государства находятся на разных стадиях реализации перехода к рыночной экономике;

● различия в системном подходе к реформированию экономики в разных государствах; высокий уровень бюрократического противодействия проведению реформ во всех независимых государствах;

● большие различия в уровне экономического развития государств постсоветского пространства;

● отсутствие четкой концепции интеграции на постсоветском пространстве[27].

Таким образом, формирование целостной концепции интеграции в Содружестве зависит от согласованной, продуманной и последовательной позиции в этом вопросе государств-участников. Главная роль в процессах интеграции в рамках Содружества отводится России. Существование отдельных субрегиональных группировок, например ГУАМ, в рамках СНГ является одной из реалий интеграционной модели СНГ. Более того, одно и то же государство может входить в различные интеграционные группировки, но в ряде случаев с разными целями.

Однако, как показывает практика, намеченные этими группировками цели реализуются пока слабо, их практическая деятельность дублируется и сталкивается с серьезными противоречиями и трудностями, о чем свидетельствует проведенный ниже анализ развития интеграционных процессов в рамках этих объединений.

В мире на долю СНГ приходится 16,3 % территории, 5 % численности населения, 10 % промышленного производства и 12 % научно-технического потенциала. Важным преимуществом является географическое положение стран – они располагают самым коротким сухопутным и морским (через Ледовитый океан) путем из Европы в Юго-Восточную Азию. К другим конкурентным преимуществам постсоветских стран относится дешевая рабочая сила и природные ресурсы, особенно энергоресурсы – они создают потенциальные условия для подъема экономики.

Что касается Союзного государства России и Белоруссии, то в геополитическом плане Россия и Белоруссия связаны экономическими, политическими, оборонными интересами, единством исторических корней и веры, близостью языка и культуры. С экономической точки зрения важнейшей предпосылкой развития интеграционных связей России и Белоруссии является взаимодополняемость экономик двух стран, основанная на сложившейся специализации хозяйств. Производственные отрасли в Белоруссии представлены в основном завершающими циклами производств по выпуску готовой продукции, тогда как в России развиты производства начальных технологических циклов, преимущественно дополняющие белорусскую производственную структуру. Прежде всего это относится к ТЭК, предприятиям машиностроения, химической, нефтехимической и легкой промышленности. Важное экономическое значение имеет и взаимодополняемость природно-ресурсного потенциала двух стран[28].

В целом сотрудничество с Белоруссией дает России целый ряд экономических выгод:

● увеличение емкости внутреннего рынка;

● возможность использования чрезвычайно выгодного геоэкономического положения Белоруссии с ее развитой транспортной инфраструктурой в общих экономических интересах, в том числе для получения надежного транспортного коридора для товаропотоков на Запад;

● восстановление и создание новых технологических связей российских и белорусских предприятий;

● обеспечение перевозок, связанных с поддержанием жизнедеятельности Калининградской области[29].

Имеются оценки эффективности для России результатов реализации ряда интеграционных мероприятий с Белоруссией, связанных с отменой тарифных и нетарифных ограничений, созданием единой таможенной территории, формированием общего рынка товаров, развитием взаимодополняющих производств, рынков труда, услуг, общего аграрного рынка, экономией на создании пограничной зоны и т. д. Учет этих составляющих позволяет делать вывод о положительном вкладе интеграционных мероприятий с Белоруссией в создание ВВП России на уровне 4–6 % в год[30].

Таким образом, у обеих стран существует объективная заинтересованность в активизации двусторонних интеграционных процессов для более успешного достижения национальных целей развития. Необходимо отметить, что Союзное государство имеет постоянно увеличивающийся бюджет, за счет средств которого финансируются ряд программ и мероприятий[31].

Однако считать в настоящее время СГРБ как состоявшуюся модель интеграции преждевременно. Россия и Белоруссия демонстрируют высокий уровень взаимных отношений во многих областях, но до достижения продекламированных целей интеграционного образования – единения двух стран в Союзное государство – и окончательного формирования единого экономического пространства еще далеко. Тем не менее СГБР является примером углубленной интеграции на пространстве СНГ и принципы, по которым оно формируется, могут быть основой и для других существующих или вновь создаваемых на пространстве СНГ субрегиональных объединений.

С точки зрения необходимости создания модели, которая поможет в дальнейшем сблизить с Россией другие республики СНГ, подвести их экономически и политически ближе к России, ведущим интеграционным проектом в СНГ, его своего рода «локомотивом» можно считать Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Нужно отметить, что в настоящее время важность ЕврАзЭС на постсоветском пространстве возрастает в связи с созданием странами Сообщества Антикризисного фонда в размере 10 млрд долл., контрольный пакет которого будет принадлежать России.

Согласно ст. 2 Договора об учреждении ЕврАзЭС оно создано для ускорения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Институциональному оформлению ЕврАзЭС способствовал ряд факторов, среди которых выделяются причины и предпосылки.

В случае с ЕврАзЭС причинами следует считать положительные и отрицательные стороны функционирования Таможенного союза, образованного ранее Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Перед участниками Таможенного союза стояли несколько важных задач, а именно формирование зоны свободной торговли, единой таможенной территории, Общего таможенного тарифа, взаимоотношений Союза с третьими странами; развитие общего рынка услуг и рабочей силы, общего сельскохозяйственного рынка, научно-технического и информационного пространства и согласование позиций по присоединению к Всемирной торговой организации[32]. Но следует отметить, что до 2000 г. участникам Таможенного союза так и не удалось полностью решить поставленные перед ними задачи. Одним из значительных достижений Союза стало создание режима свободной торговли, который был впоследствии унаследован ЕврАзЭС, такой торговый режим предполагал не только ликвидацию внутренних таможенно-тарифных барьеров, но и устранение налоговых барьеров[33].

Создание ЕврАзЭС предполагало поступательное развитие экономической интеграции от зоны свободной торговли через Таможенный союз к общему рынку, укрепление позиций Сообщества и участвующих в нем стран в мировом хозяйстве.

ЕврАзЭС было официально признано ООН как международная организация в 2003 г. В этом же году на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС были приняты Приоритетные направления развития Сообщества на 2003–2006 гг. В соответствии с этим документом основными направлениями развития интеграционного сотрудничества должны стать: формирование таможенного союза; проведение согласованной экономической политики; взаимодействие в реальном секторе экономики; формирование и совместное развитие энергетического рынка; создание транспортного союза и реализация транзитного потенциала ЕврАзЭС; взаимодействие в агропромышленном секторе; формирование общего рынка услуг; создание общего финансового рынка и развитие валютной интеграции; сотрудничество в социально-гуманитарной сфере и в области миграционной политики; расширение полномочий органов ЕврАзЭС[34].

По мнению ряда специалистов, «исходя из целей и разработанных практических мероприятий, направленных на формирование в конечном итоге единого экономического пространства, ЕврАзЭС формально повторяет путь Евросоюза как состоявшегося наиболее мощного интеграционного объединения. Однако интеграция ЕС последовательно прошла в своем развитии стадии формирования зоны свободной торговли, таможенного союза, общего рынка, создания экономического и валютного союза. Движение же государств ЕврАзЭС к интеграции шло сразу от второго этапа, при этом политический фактор преобладал в определении стратегии экономического развития. Формально все решения ЕврАзЭС обязательны для исполнения государствами-участниками».

В результате по ряду указанных объективных причин и субъективных обстоятельств, а также вышеописанных особенностей стран – участниц Сообщества интеграционные процессы в ЕврАзЭС развиваются непросто.

В ЕврАзЭС присутствует ярко выраженная асимметричность торговых связей. Более интенсивное развитие торговых связей России с Белоруссией и Казахстаном обусловлено как фактором соседства и территориальной близости, так и относительно высоким уровнем развития их экономик, имеющих к тому же во многом взаимодополняющие структуры. В то же время между Киргизией и Таджикистаном, несмотря на их соседство, торгово-экономические связи не получили значительного развития ввиду относительной слабости и однотипной структуры экономик обеих стран.

Необходимо отметить недостаточную заинтересованность отдельных стран в Сообществе как международной экономической организации. Например, Киргизия, присоединившаяся ранее к ВТО, связана обязательствами, которые в значительной мере исключают ее участие в выработке общей тарифной политики стран ЕврАзЭС в отношении стран дальнего зарубежья. А российско-белорусское экономическое сотрудничество, наиболее «продвинутое» в рамках Сообщества, фактически выпадает из общего массива отношений, регулируемых органами стран-членов.

Наблюдается отсутствие должной координации, взаимосвязи мероприятий, затрагивающих различные аспекты и сферы сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. Отсутствует взаимоувязка между формированием Таможенного союза и другими направлениями интеграции, хотя в официальных документах она и декларируется. (Например, решение проблем транспортных тарифов при взаимных перевозках.) Временные рамки реализации тех или иных мероприятий нередко устанавливаются без учета конкретных условий и фактических возможностей стран-участниц, что ведет к их невыполнению и, как следствие, дискредитирует саму идею интеграции. Вместе с тем системе принятия решений в ЕврАзЭС не хватает динамизма. Формальный регламент обсуждения самого бесспорного вопроса в ЕврАзЭС – полтора года, а если споры есть, процесс принятия решения может значительно затянуться.

Рассмотренные выше трудности и проблемы в развитии взаимодействия в рамках ЕврАзЭС не означают, что данный интеграционный проект обречен на неудачу. Несмотря на многочисленные проблемы, Сообщество является важным фактором развития стран-участниц (прежде всего центральноазиатских государств и России), укрепления их национальной безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в экономике и других сферах.

Одним из главных факторов развития ЕврАзЭС является позиция России. В силу своих размеров Россия может получить от создания Сообщества в относительном выражении меньше, чем другие страны-участницы. На долю государств Сообщества в 2008 г. приходилось всего около 10 % внешней торговли РФ.

Вместе с тем существуют реальные экономические интересы России, которые в основном связаны с расширением сотрудничества с Казахстаном и Белоруссией в сфере энергетики, промышленности, транспорта и коммуникаций, а также космоса. Причем экономическое сотрудничество с Казахстаном особенно важно для сибирских, уральских и поволжских регионов России. Важное значение имеет то обстоятельство, что режим таможенного союза и создаваемого единого экономического пространства будет способствовать приходу российских компаний в страны Сообщества и созданию транснациональных компаний, но пока этому препятствует, в частности, высокая доля государства в экономике Белоруссии и иностранных компаний в ключевых отраслях Казахстана.

Для России в настоящее время, и особенно в будущем, большое значение имеет привлечение из стран Сообщества рабочей силы. Однако неконтролируемый приток мигрантов создает напряженность на региональных рынках труда, обостряет криминогенную ситуацию и тем самым вынуждает федеральные и региональные власти ужесточать контроль за въездом и деятельностью граждан из стран ЕврАзЭС на территории России.

Интересы России и других стран-участниц ЕврАзЭС нередко вступают в противоречия, что отражают периодически вводимые странами тарифные и нетарифные ограничения во взаимной торговле. Эта проблема может обостриться в связи с притоком иностранного капитала в отрасли, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Логично предположить, что в перспективе успех деятельности ЕврАзЭС будет обусловлен тем, насколько эта организация будет способствовать реализации национальных интересов стран-участниц и содействовать поиску компромиссов при их расхождении.

Таким образом, несмотря на все трудности в деятельности ЕврАзЭС, эта организация стала играть более заметную роль в развитии мирового хозяйства. Дальнейшее повышение этой роли будет во многом зависеть от того, сможет ли Сообщество стать эффективной международной экономической организацией в современных сложных и быстро меняющихся экономических и геополитических условиях.

Многостороннее сотрудничество России с государствами Центральной Азии помимо формата Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые, по сути, являются интеграционными структурами постсоветских республик, осуществляется также и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), членом которой наряду с названными странами является Китайская Народная Республика (КНР). ШОС является наиболее крупной и влиятельной региональной организацией с участием РФ.

В настоящее время наблюдается этап интенсивного организационного и правового оформления механизмов согласования ШОС по отдельным отраслям и сферам деятельности.

* * *

На развитие интеграционных процессов оказывает растущее влияние глобализация мирового хозяйства: усиливается значение трансграничных обменов и формирование глобальной сети взаимосвязей в целостном мировом хозяйстве. Интеграционные объединения становятся полноправными субъектами формирующейся глобальной экономики.Согласно американскому профессору Сэмуэлю Хантингтону[35] уменьшающаяся в мире и мировой экономике роль Запада и увеличение в последние 10 лет веса России идут параллельно с быстрым усилением роли Китая и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии, начавшимся усилением роли Латинской Америки и возможным – Южной Азии. Особую актуальность при исследовании этих процессов приобретает анализ специфики развития региональных объединений в Евразии, поскольку они непосредственно затрагивают в настоящее время жизненно важные российские интересы.

Таким образом, Россия может выступить политическим и экономическим лидером интеграции Центрально-Азиатского региона. Создаваемая РФ и Центральной Азией система взаимоотношений в вопросах интеграционных процессов должна быть прежде всего гибкой, многоуровневой, дифференцированной, допускающей вариативность форм и методов сближения в разных сферах, сочетание межгосударственного и наднационального характера, иметь не нормативный, а функциональный характер.

Глава 2. Шанхайская организация сотрудничества: этапы и проблемы развития экономического взаимодействия стран-членов

2.1. Этапы развития и механизм экономического сотрудничества стран – членов ШОС

Шанхайская организация сотрудничества является примером региональной группировки развивающихся стран. Участие России в ШОС напрямую определяет степень ее интеграции в глобальную экономику и в конечном счете влияет на устойчивое экономическое развитие в долгосрочной перспективе.

Международно-правовую основу Шанхайской организации сотрудничества составили государства – члены так называемой Шанхайской пятерки: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан[36].

Механизм «Шанхайской пятерки» изначально получил развитие на базе укрепления доверия и сокращения военной силы в приграничных районах КНР с Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. В качестве объединяющего фактора основную роль сыграла гражданская война в Афганистане между войсками Северного альянса и движением «Талибан», создававшая угрозу безопасности всех пяти государств. Для России и Китая это была привлекательная возможность объединить под своей эгидой усилия и потенциалы центральноазиатских государств для сдерживания возможной экспансии других мировых центров силы и влияния в Центральной Азии. Таким образом, вопрос об укреплении отношений добрососедства, взаимного доверия, дружбы и сотрудничества между пятью соседними странами стал очень важным.

Международно-правовую основу Шанхайской организации сотрудничества составили государства – члены так называемой Шанхайской пятерки: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан[36].

Механизм «Шанхайской пятерки» изначально получил развитие на базе укрепления доверия и сокращения военной силы в приграничных районах КНР с Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. В качестве объединяющего фактора основную роль сыграла гражданская война в Афганистане между войсками Северного альянса и движением «Талибан», создававшая угрозу безопасности всех пяти государств. Для России и Китая это была привлекательная возможность объединить под своей эгидой усилия и потенциалы центральноазиатских государств для сдерживания возможной экспансии других мировых центров силы и влияния в Центральной Азии. Таким образом, вопрос об укреплении отношений добрососедства, взаимного доверия, дружбы и сотрудничества между пятью соседними странами стал очень важным.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента