Страница:

Применение дерновой земли в цветочных хозяйствах разнообразно. Она является составным компонентом многих земляных смесей, а также используется для горшечных культур некоторых однолетников, цитрусовых и др.

Листовая земля состоит из перепревших листьев древесных растений. Заготавливают листья обычно осенью, реже весной в лесах, парках и лесопарках. Наиболее пригодны для этих целей листья клена, липы, вяза, плодовых и мелколиственных (березы, осины) растений. Опавшие листья, веточки, засохшую траву сгребают граблями и укладывают в штабели шириной до 2 м и высотой до 1,5 м произвольной длины. Затем штабели поливают навозной жижей, добавляют известь и уплотняют. В течение следующего лета листовую массу два-три раза перелопачивают и увлажняют навозной жижей. К концу второго года перепревшие листья превращаются в легкую, рыхлую листовую землю, питательные вещества которой находятся в доступной для корней форме и быстро усваиваются растениями.

Применяют листовую землю для посева растений с мелкими семенами (бегония, глоксиния и др.), а также в качестве основы смеси для примулы, цикламена, цинерарии, камелии.

Перегнойную землю часто называют парниковой или навозной, поскольку она образуется из перепревшего навоза, который используется в парниках как биотопливо. В конце лета перегной вынимают из парников и складируют в штабели, где периодически (один-два раза за сезон) перемешивают и при необходимости увлажняют.

Постепенно парниковый навоз перепревает, разлагаются и растительные остатки. Навоз приобретает темный цвет и рыхлую структуру. В итоге он превращается в перегной, который содержит повышенное количество азота и фосфора по сравнению со свежим навозом. Перегной – ценное и дорогое удобрение, и его обычно используют только для таких цветочных культур, под которые нельзя вносить свежий навоз в год посадки (астры, гладиолусы, луковичные). Через один-два года земля готова к употреблению.

Рыхлая, легкая и достаточно богатая питательными веществами перегнойная земля используется для горшечных культур, выращивания рассады однолетников. Она является хорошей примесью для многих земельных смесей, когда необходимо создать условия для быстрого роста растений.

Компостная земля получается при компостировании в штабелях или ямах отходов животного и растительного происхождения. Практически же в хозяйствах чаще всего ее готовят из сорняков и отходов теплично-парникового производства. Заготавливаемый компостный материал известкуют, увлажняют навозной жижей и сверху присыпают торфокрошкой. В течение последующих двух-трех лет массу несколько раз перемешивают и увлажняют.

Готовая компостная земля используется для посева однолетников (кроме астры, левкоя и бегонии), является заменой перегнойной земли (в смеси с дерновой и торфяной).

Торфяная земля приготовляется из торфа, который заготавливают на болотах низинного типа. В таком торфе степень разложения растительных остатков обычно составляет 25...60, зольность 6... 18 %, кислотность рН = 5...6, естественная влажность 85...90 %. Заготовленный торф складывают в штабели, известкуют, увлажняют навозной жижей или компостируют с навозом и на протяжении двух лет периодически перемешивают. В результате получается рыхлая, легкая, влагоемкая и богатая перегноем торфяная земля.

Применяется для различных смесей: тяжелые дерновые земли она делает более рыхлыми, а легким песчаным придает связность и влагоемкость. В открытом грунте используется в качестве органического удобрения, для мульчирования почвы. Из нее изготавливают торфоперегнойные горшочки. Торфяная земля пригодна для посева мелких семян, а также для составления садовых земель при выращивании азалии, камелии, рододендрона, орхидеи, папоротника и др.

Наряду с применением торфяной земли в качестве питательного субстрата в большом объеме используют верховой сфагновый торф. Это один из лучших субстратов при выращивании цветочных растений в защищенном грунте. Голландские цветоводы считают, что качество цветов при их выращивании на торфе повышается на 10...20 %, а количественный выход – на 10 %.

Заготавливают торф на верховых болотах со степенью разложения растительных остатков от 10 до 25 %. Кислотность его изменяется от 2,6 до 4,7, а плотность – от 0,16 до 0,4 г/см3. Сфагновый торф легко транспортируется, обладает хорошим водно-воздушным режимом, в нем успешно регулируется режим питания растений. Он великолепно адсорбирует макро– и микроэлементы и постепенно отдает их растениям. Эти обстоятельства позволяют относить его к лучшим влагоемким субстратам. Однако сфагновый торф имеет и некоторые недостатки: он может саморазогреваться, переувлажняться и пересыхать. Перед использованием в торфе снижают избыточную начальную кислотность путем известкования. Средние дозы известковых материалов (мел, гашеная известь, известняки) варьируют от 6 до 8 кг на 1 м3 торфа, изменяя исходную кислотность от 4,0 до 7,0.

Методы выращивания цветочных культур

Гидропонный метод выращивания цветочных культур

Аэропонный метод выращивания цветочных культур

Выращивание на стеллажах

Контейнерный метод выращивания

Грунтовая культура

Выращивание чайно-гибридной розы на срезку

Видовая классификация

Биологические особенности чайно-гибридной розы

Свет

Тепло

Влага

Углекислый газ

Почва

Листовая земля состоит из перепревших листьев древесных растений. Заготавливают листья обычно осенью, реже весной в лесах, парках и лесопарках. Наиболее пригодны для этих целей листья клена, липы, вяза, плодовых и мелколиственных (березы, осины) растений. Опавшие листья, веточки, засохшую траву сгребают граблями и укладывают в штабели шириной до 2 м и высотой до 1,5 м произвольной длины. Затем штабели поливают навозной жижей, добавляют известь и уплотняют. В течение следующего лета листовую массу два-три раза перелопачивают и увлажняют навозной жижей. К концу второго года перепревшие листья превращаются в легкую, рыхлую листовую землю, питательные вещества которой находятся в доступной для корней форме и быстро усваиваются растениями.

Применяют листовую землю для посева растений с мелкими семенами (бегония, глоксиния и др.), а также в качестве основы смеси для примулы, цикламена, цинерарии, камелии.

Перегнойную землю часто называют парниковой или навозной, поскольку она образуется из перепревшего навоза, который используется в парниках как биотопливо. В конце лета перегной вынимают из парников и складируют в штабели, где периодически (один-два раза за сезон) перемешивают и при необходимости увлажняют.

Постепенно парниковый навоз перепревает, разлагаются и растительные остатки. Навоз приобретает темный цвет и рыхлую структуру. В итоге он превращается в перегной, который содержит повышенное количество азота и фосфора по сравнению со свежим навозом. Перегной – ценное и дорогое удобрение, и его обычно используют только для таких цветочных культур, под которые нельзя вносить свежий навоз в год посадки (астры, гладиолусы, луковичные). Через один-два года земля готова к употреблению.

Рыхлая, легкая и достаточно богатая питательными веществами перегнойная земля используется для горшечных культур, выращивания рассады однолетников. Она является хорошей примесью для многих земельных смесей, когда необходимо создать условия для быстрого роста растений.

Компостная земля получается при компостировании в штабелях или ямах отходов животного и растительного происхождения. Практически же в хозяйствах чаще всего ее готовят из сорняков и отходов теплично-парникового производства. Заготавливаемый компостный материал известкуют, увлажняют навозной жижей и сверху присыпают торфокрошкой. В течение последующих двух-трех лет массу несколько раз перемешивают и увлажняют.

Готовая компостная земля используется для посева однолетников (кроме астры, левкоя и бегонии), является заменой перегнойной земли (в смеси с дерновой и торфяной).

Торфяная земля приготовляется из торфа, который заготавливают на болотах низинного типа. В таком торфе степень разложения растительных остатков обычно составляет 25...60, зольность 6... 18 %, кислотность рН = 5...6, естественная влажность 85...90 %. Заготовленный торф складывают в штабели, известкуют, увлажняют навозной жижей или компостируют с навозом и на протяжении двух лет периодически перемешивают. В результате получается рыхлая, легкая, влагоемкая и богатая перегноем торфяная земля.

Применяется для различных смесей: тяжелые дерновые земли она делает более рыхлыми, а легким песчаным придает связность и влагоемкость. В открытом грунте используется в качестве органического удобрения, для мульчирования почвы. Из нее изготавливают торфоперегнойные горшочки. Торфяная земля пригодна для посева мелких семян, а также для составления садовых земель при выращивании азалии, камелии, рододендрона, орхидеи, папоротника и др.

Наряду с применением торфяной земли в качестве питательного субстрата в большом объеме используют верховой сфагновый торф. Это один из лучших субстратов при выращивании цветочных растений в защищенном грунте. Голландские цветоводы считают, что качество цветов при их выращивании на торфе повышается на 10...20 %, а количественный выход – на 10 %.

Заготавливают торф на верховых болотах со степенью разложения растительных остатков от 10 до 25 %. Кислотность его изменяется от 2,6 до 4,7, а плотность – от 0,16 до 0,4 г/см3. Сфагновый торф легко транспортируется, обладает хорошим водно-воздушным режимом, в нем успешно регулируется режим питания растений. Он великолепно адсорбирует макро– и микроэлементы и постепенно отдает их растениям. Эти обстоятельства позволяют относить его к лучшим влагоемким субстратам. Однако сфагновый торф имеет и некоторые недостатки: он может саморазогреваться, переувлажняться и пересыхать. Перед использованием в торфе снижают избыточную начальную кислотность путем известкования. Средние дозы известковых материалов (мел, гашеная известь, известняки) варьируют от 6 до 8 кг на 1 м3 торфа, изменяя исходную кислотность от 4,0 до 7,0.

Методы выращивания цветочных культур

Гидропонный метод выращивания цветочных культур

Метод выращивания цветочных культур на неземляных субстратах называют гидропонным (гидропоника).

Он включает два способа:

1) собственно гидропонику – выращивание растений без субстрата (водная культура и аэропоника),

а) или на маловлагоемких субстратах (гравии, керамзите, гранитном щебне и др.),

б) независимо от вида маловлагоемкого субстрата, этот способ называют гравийной культурой;

2) выращивание растений на влагоемких субстратах – различном торфе и смесях вермикулита с маловлагоемкими субстратами (керамзитом, гравием) в отношении 1:3 – 1:5 по объему.

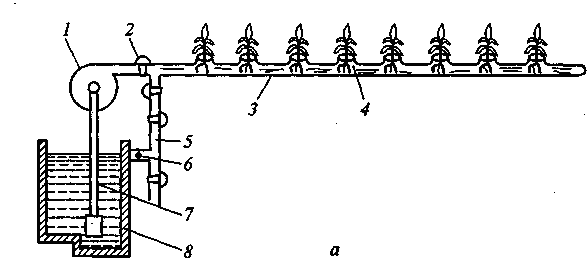

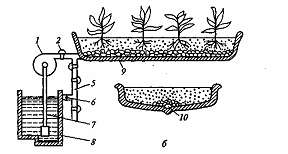

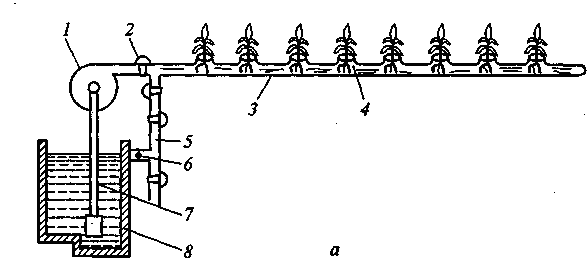

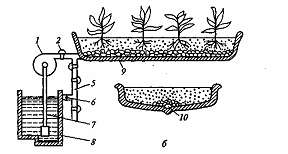

Рис. 17. Варианты гидропонного метода:

Рис. 17. Варианты гидропонного метода:

а – аэропонный способ; б – гидропонный способ; 1 – центробежный насос;

2 – клапан подачи раствора; 3 – пластиковая труба; 4 – стаканчик для растений;

5 – сток раствора; 6 – возврат раствора; 7 – всасывающий патрубок; 8 – бак для раствора; 9 – стеллаж; 10 – дренажная полутруба.

Он включает два способа:

1) собственно гидропонику – выращивание растений без субстрата (водная культура и аэропоника),

а) или на маловлагоемких субстратах (гравии, керамзите, гранитном щебне и др.),

б) независимо от вида маловлагоемкого субстрата, этот способ называют гравийной культурой;

2) выращивание растений на влагоемких субстратах – различном торфе и смесях вермикулита с маловлагоемкими субстратами (керамзитом, гравием) в отношении 1:3 – 1:5 по объему.

а – аэропонный способ; б – гидропонный способ; 1 – центробежный насос;

2 – клапан подачи раствора; 3 – пластиковая труба; 4 – стаканчик для растений;

5 – сток раствора; 6 – возврат раствора; 7 – всасывающий патрубок; 8 – бак для раствора; 9 – стеллаж; 10 – дренажная полутруба.

Аэропонный метод выращивания цветочных культур

Аэропонный способ основан на принципе: прилив-отлив. Вдоль теплицы проложены пластиковые трубы. В каждой из них на определенном расстоянии один от другого имеются небольшие отверстия, в которые вставлены решетчатые полиэтиленовые стаканчики для растений. В стаканчиках с растениями земли нет, а корни опущены в питательный раствор, который подается по трубам. Часть времени корни растений находятся в питательной среде, а часть – в кислородной «ванне», когда под строгим контролем автоматики к корням подается воздух.

Для гравийной культуры требуется строительство специально оборудованных оранжерей, однако этот метод исключает некоторые трудоемкие процессы, необходимые при работе с землей (например, прополку), и позволяет внедрить полную механизацию и автоматизацию процессов ухода за растениями. Для гравийной культуры в бесстеллажных оранжереях устраивают котлованы глубиной 40 см, стенки и дно которых бетонируют. Бетон покрывают слоем специального лака, чтобы раствор не соприкасался с бетоном и не подщелачивался. В котлован насыпают три слоя субстрата.

Для гравийной культуры требуется строительство специально оборудованных оранжерей, однако этот метод исключает некоторые трудоемкие процессы, необходимые при работе с землей (например, прополку), и позволяет внедрить полную механизацию и автоматизацию процессов ухода за растениями. Для гравийной культуры в бесстеллажных оранжереях устраивают котлованы глубиной 40 см, стенки и дно которых бетонируют. Бетон покрывают слоем специального лака, чтобы раствор не соприкасался с бетоном и не подщелачивался. В котлован насыпают три слоя субстрата.

Выращивание на стеллажах

Группируются обычно по 7, чтобы обеспечить свободный доступ к растениям.

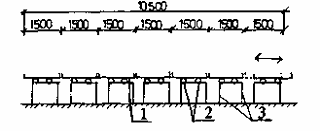

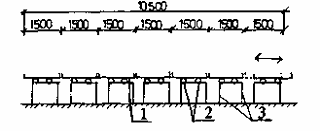

Рис. 18. Схема размещения в теплице:

Рис. 18. Схема размещения в теплице:

1 – стеллажный лоток; 2 – ролик; 3 – опорная конструкция.

1 – стеллажный лоток; 2 – ролик; 3 – опорная конструкция.

Контейнерный метод выращивания

Емкости длиной 120 см изготавливаются из полиэтиленового рукава диаметром 40 см.

Дополнительное оснащение: узел дозировки удобрений, наполнитель контейнеров, устройство для сварки пленки и др.

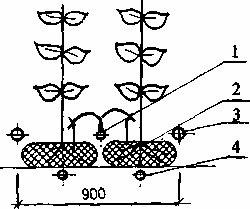

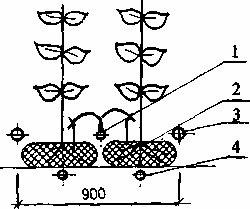

Рис. 19. Принципиальная схема контейнерного метода:

Рис. 19. Принципиальная схема контейнерного метода:

1 – система капельного полива; 2 – контейнер, трубопроводы; 3 – надпочвенный обогрев; 4 – подпочвенный обогрев.

Дополнительное оснащение: узел дозировки удобрений, наполнитель контейнеров, устройство для сварки пленки и др.

1 – система капельного полива; 2 – контейнер, трубопроводы; 3 – надпочвенный обогрев; 4 – подпочвенный обогрев.

Грунтовая культура

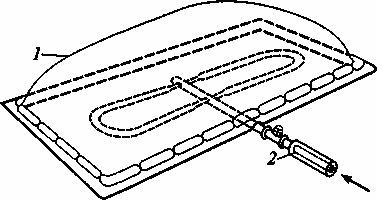

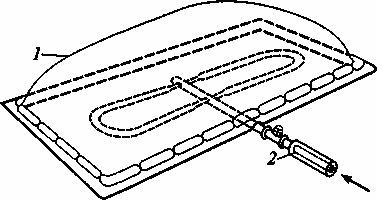

О ней много уже сказано, приведена масса примеров, как ее достоинств, так и недостатков. Ясно одно – при такой технологии главной проблемой является субстрат. Производитель стоит перед выбором: то ли менять грунт, или же как-то обеззараживать его. Как вариант решения данной проблемы является пропаривание субстратов. Пропаривание проводят под пленкой при температуре пара 100 °С. Пропаривание приводит к гибели фузариума на глубине 25 см за 4 ч, а на глубине 50 см – за 8 ч. При этом качество стерилизации зависит от качественного состава (компонентов) субстрата: при наличии материалов, плохо проводящих тепло (кора, дерновая земля), субстрат поддается стерилизации хуже.

Пар подают до тех пор, пока температура всего слоя грунта не достигнет 90 – 110 °С. Цикл обработки составляет 6 – 14 ч.

Рис. 20. Пропаривание субстрата под пленочным шатром:

Рис. 20. Пропаривание субстрата под пленочным шатром:

1 – шатер; 2 – труба для подачи пара.

Пар подают до тех пор, пока температура всего слоя грунта не достигнет 90 – 110 °С. Цикл обработки составляет 6 – 14 ч.

1 – шатер; 2 – труба для подачи пара.

Выращивание чайно-гибридной розы на срезку

РОЗА относится к семейству Rosaceae Juss. род Rosa L. и является одной из древнейших цветочных культур.

В естественных условиях розы распространены от полярного круга (роза иглистая) до субтропиков и тропиков (роза мультифлора, желтая и др.).

Розы насчитывают несколько сотен видов и разновидностей. В настоящее время число садовых форм и сортов розы превышает 10 000. Встречаются листопадные и вечнозеленые формы. Они различаются также по высоте (от 10 – 15 см до 3 – 5 м) и характеру стеблей (прямостоячие, раскидистые и лазающие). Побеги роз покрыты шипами различной формы и окраски, густоты и опушенности. Листья большей частью непарноперистые. Цветки обоеполые, одиночные или в зонтиковидных соцветиях (метелках). Плоды ложные, от 5 мм до 4 см в диаметре, красные, оранжевые и коричневые.

В естественных условиях розы распространены от полярного круга (роза иглистая) до субтропиков и тропиков (роза мультифлора, желтая и др.).

Розы насчитывают несколько сотен видов и разновидностей. В настоящее время число садовых форм и сортов розы превышает 10 000. Встречаются листопадные и вечнозеленые формы. Они различаются также по высоте (от 10 – 15 см до 3 – 5 м) и характеру стеблей (прямостоячие, раскидистые и лазающие). Побеги роз покрыты шипами различной формы и окраски, густоты и опушенности. Листья большей частью непарноперистые. Цветки обоеполые, одиночные или в зонтиковидных соцветиях (метелках). Плоды ложные, от 5 мм до 4 см в диаметре, красные, оранжевые и коричневые.

Видовая классификация

В связи с большим видом и сортовым разнообразием розы делят на садовые классы или группы, в которые объединяют сорта, сходные по морфологическим признакам и биологическим особенностям роста и развития.

1. Парковые розы. В эту группу входят многие дикорастущие виды роз (шиповник), их садовые формы и сорта. Парковые розы не нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Они разрастаются в мощные кусты, высотой от 1,5 до 3 м. Верхушки однолетних ветвей некоторых видов (роза галлика) зимой подмерзают, и весной их срезают.

Парковые розы ценятся в озеленении. Применение их разнообразно: они используются для живых изгородей, групп, массивов, бордюров и солитеров.

Среди их большого разнообразия наибольший интерес представляют следующие виды: роза морщинистая, или роза ругоза, роза мелколистная, или бедренцовая, роза столепестная, роза желтая, роза краснолистная, роза рубигиноза, или ржаво-красная, роза галлика, или французская, роза дамасская, роза Канина, или собачья, роза иглистая.

2. Группа ремонтантных роз. Ремонтантные розы – это гибриды, исходные сорта которых были получены от скрещивания теплолюбивых бенгальских (индийских) и китайских (чайных) роз с азиатскими (роза дамасская), европейскими (роза галлика) и другими дикорастущими видами шиповника.

Кусты достигают высоты 1 – 1,5 м. Цветки густомахровые, белой, розовой и красной окраски. Обладают сильным запахом. Обильно цветут в июне; к осени цветение повторяется, но бывает более слабым.

В озеленении менее пригодны, так как после окончания цветения кусты теряют свою декоративность. Иногда их используют для создания групп из одного сорта.

3. Чайно-гибридные розы.

Чайно-гибридные розы пригодны для грунтовых, декоративных посадок, для массовой культуры специально на срезку цветов, для зимней и ранневесенней выгонки в защищенном грунте.

4. Пернецианские розы. По своим биологическим особенностям очень близки к чайно-гибридным розам. Они произошли от скрещивания ремонтантной розы с желтой иранской розой. Эта группа роз отличается окраской цветков – ярко-желтой, золотистой, оранжевой, а иногда двух– и трехцветной, кожистыми, плотными листьями и прочными побегами с толстыми шипами. Мало поражается грибными заболеваниями.

5. Полиантовые, или многоцветные. Розы получены путем отбора карликовых форм вьющихся многоцветных роз, гибридизации их между собой и с розами других групп и сортов. Кусты полиантовых роз компактные, низкие, высотой 30 – 40 см, с мелкими (1 – 2 см в диаметре) махровыми и полумахровыми цветками, собранными в многоцветковые метельчатые соцветия. Цветут обильно и непрерывно до самых морозов. Окраска цветков белая, розовая, красная, реже – желтая. Большинство сортов без запаха или с очень слабым ароматом. К сырости и морозам довольно устойчивы.

6. Гибриднополиантовые розы. Получены от скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными. Они отличаются более сильным ростом (60 – 100 см) и разнообразной окраской. Цветки крупные, простые, полумахровые и махровые, собраны в метельчатые или зонтиковидные соцветия. Цветут до самых морозов. Морозостойкие.

7. Розы группы флорибунда. По внешнему виду и по своим биологическим особенностям сходны с чайно-гибридными и с гибриднополиантовыми, от которых они и произошли. Форма куста раскидистая, высота 60 – 70 см. Цветки у сортов этой группы крупные (8 – 12 см в диаметре), форма и окраска такая же, как у чайно-гибридных, но они собраны вместе по несколько штук в виде зонтика, как у гибриднополиантовых. Цветение непрерывное. В настоящее время сорта роз группы флорибунда пользуются наиболее высоким спросом, так как они пригодны для срезки, выращивания в теплицах и для оформления цветочных насаждений открытого грунта.

8. Плетистые, или вьющиеся. Розы произошли от многоцветковой розы и розы Вихуры в результате скрещивания их с различными сортами чайных, чайно-гибридных и других групп. Плетистые розы имеют побеги длиной 2 – 5 м, стелющиеся по земле или поднимающиеся кверху. Цветки мелкие или крупные, слабо или густомахровые, собраны в пирамидальные метельчатые соцветия. Окраска цветков различная: белая, розовая, красная, кремовая.

Большинство сортов почти без запаха или с очень слабым ароматом. Цветение обильное и продолжительное, хотя и однократное.

9. Миниатюрные розы. Представляют собой карликовую форму индийских, бенгальских и китайских роз. За последние годы получили широкое распространение. Цветки миниатюрных роз диаметром до 1,5 – 2 см очень разнообразны по окраске, отличаются красивой формой, махровые, иногда душистые. Кусты низкие (до 20 см высоты), компактные. Цветение почти непрерывное и очень обильное. Используются для низких бордюров, клумб, выгонки и как комнатное растение.

Наиболее востребованной в производстве на срезку является чайно-гибридная роза. Чайно-гибридные розы – самая многочисленная группа среди роз. Количество известных сортов этой группы уже превысило за 7000. Чайно-гибридная роза – это самая продаваемая, самая популярная, самая красивая, самая элегантная роза, обладающая рядом других самых-самых лучших качеств.

Первая чайно-гибридная роза («VictorVerdier») была получена Франсуа Лашармом (François Lacharme) в 1859 году в результате скрещивания ремонтантной и чайной розы. Однако принято считать, что история чайно-гибридной розы началась в 1867 году, когда известный селекционер Жан-Батист Гийо (Guillot) получил розу, которая отличалась от остальных ремонтантным цветением на побегах текущего года. Роза получила имя «La France». Она быстро стала популярной среди любителей роз. Происхождение этой розы до сих пор вызывает разногласия среди авторитетных селекционеров. Одни считают, «La France»была сеянцем розы «Mme Falcot» (оранжево-желтой чайной розы), другие, что она произошла от «Mme VictorVerdier» (ремонтантная роза) и «Mme Bravy» (чайная роза).

Как отдельный класс, чайно-гибридные розы были признаны во Франции только в 1880 году, благодаря активной работе Генри Беннета (Henry Bennett) по их селекции с использованием научных подходов. Англия, под напором неоспоримых аргументов, признала чайно-гибридные розы как отдельный класс только в 1893 году. Все ранние чайно-гибридные розы были прямыми потомками гибридизации чайных и ремонтантных роз, но уже с 1898 года селекционные работы стали вестись только в пределах группы.

1. Парковые розы. В эту группу входят многие дикорастущие виды роз (шиповник), их садовые формы и сорта. Парковые розы не нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Они разрастаются в мощные кусты, высотой от 1,5 до 3 м. Верхушки однолетних ветвей некоторых видов (роза галлика) зимой подмерзают, и весной их срезают.

Парковые розы ценятся в озеленении. Применение их разнообразно: они используются для живых изгородей, групп, массивов, бордюров и солитеров.

Среди их большого разнообразия наибольший интерес представляют следующие виды: роза морщинистая, или роза ругоза, роза мелколистная, или бедренцовая, роза столепестная, роза желтая, роза краснолистная, роза рубигиноза, или ржаво-красная, роза галлика, или французская, роза дамасская, роза Канина, или собачья, роза иглистая.

2. Группа ремонтантных роз. Ремонтантные розы – это гибриды, исходные сорта которых были получены от скрещивания теплолюбивых бенгальских (индийских) и китайских (чайных) роз с азиатскими (роза дамасская), европейскими (роза галлика) и другими дикорастущими видами шиповника.

Кусты достигают высоты 1 – 1,5 м. Цветки густомахровые, белой, розовой и красной окраски. Обладают сильным запахом. Обильно цветут в июне; к осени цветение повторяется, но бывает более слабым.

В озеленении менее пригодны, так как после окончания цветения кусты теряют свою декоративность. Иногда их используют для создания групп из одного сорта.

3. Чайно-гибридные розы.

Чайно-гибридные розы пригодны для грунтовых, декоративных посадок, для массовой культуры специально на срезку цветов, для зимней и ранневесенней выгонки в защищенном грунте.

4. Пернецианские розы. По своим биологическим особенностям очень близки к чайно-гибридным розам. Они произошли от скрещивания ремонтантной розы с желтой иранской розой. Эта группа роз отличается окраской цветков – ярко-желтой, золотистой, оранжевой, а иногда двух– и трехцветной, кожистыми, плотными листьями и прочными побегами с толстыми шипами. Мало поражается грибными заболеваниями.

5. Полиантовые, или многоцветные. Розы получены путем отбора карликовых форм вьющихся многоцветных роз, гибридизации их между собой и с розами других групп и сортов. Кусты полиантовых роз компактные, низкие, высотой 30 – 40 см, с мелкими (1 – 2 см в диаметре) махровыми и полумахровыми цветками, собранными в многоцветковые метельчатые соцветия. Цветут обильно и непрерывно до самых морозов. Окраска цветков белая, розовая, красная, реже – желтая. Большинство сортов без запаха или с очень слабым ароматом. К сырости и морозам довольно устойчивы.

6. Гибриднополиантовые розы. Получены от скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными. Они отличаются более сильным ростом (60 – 100 см) и разнообразной окраской. Цветки крупные, простые, полумахровые и махровые, собраны в метельчатые или зонтиковидные соцветия. Цветут до самых морозов. Морозостойкие.

7. Розы группы флорибунда. По внешнему виду и по своим биологическим особенностям сходны с чайно-гибридными и с гибриднополиантовыми, от которых они и произошли. Форма куста раскидистая, высота 60 – 70 см. Цветки у сортов этой группы крупные (8 – 12 см в диаметре), форма и окраска такая же, как у чайно-гибридных, но они собраны вместе по несколько штук в виде зонтика, как у гибриднополиантовых. Цветение непрерывное. В настоящее время сорта роз группы флорибунда пользуются наиболее высоким спросом, так как они пригодны для срезки, выращивания в теплицах и для оформления цветочных насаждений открытого грунта.

8. Плетистые, или вьющиеся. Розы произошли от многоцветковой розы и розы Вихуры в результате скрещивания их с различными сортами чайных, чайно-гибридных и других групп. Плетистые розы имеют побеги длиной 2 – 5 м, стелющиеся по земле или поднимающиеся кверху. Цветки мелкие или крупные, слабо или густомахровые, собраны в пирамидальные метельчатые соцветия. Окраска цветков различная: белая, розовая, красная, кремовая.

Большинство сортов почти без запаха или с очень слабым ароматом. Цветение обильное и продолжительное, хотя и однократное.

9. Миниатюрные розы. Представляют собой карликовую форму индийских, бенгальских и китайских роз. За последние годы получили широкое распространение. Цветки миниатюрных роз диаметром до 1,5 – 2 см очень разнообразны по окраске, отличаются красивой формой, махровые, иногда душистые. Кусты низкие (до 20 см высоты), компактные. Цветение почти непрерывное и очень обильное. Используются для низких бордюров, клумб, выгонки и как комнатное растение.

Наиболее востребованной в производстве на срезку является чайно-гибридная роза. Чайно-гибридные розы – самая многочисленная группа среди роз. Количество известных сортов этой группы уже превысило за 7000. Чайно-гибридная роза – это самая продаваемая, самая популярная, самая красивая, самая элегантная роза, обладающая рядом других самых-самых лучших качеств.

Первая чайно-гибридная роза («VictorVerdier») была получена Франсуа Лашармом (François Lacharme) в 1859 году в результате скрещивания ремонтантной и чайной розы. Однако принято считать, что история чайно-гибридной розы началась в 1867 году, когда известный селекционер Жан-Батист Гийо (Guillot) получил розу, которая отличалась от остальных ремонтантным цветением на побегах текущего года. Роза получила имя «La France». Она быстро стала популярной среди любителей роз. Происхождение этой розы до сих пор вызывает разногласия среди авторитетных селекционеров. Одни считают, «La France»была сеянцем розы «Mme Falcot» (оранжево-желтой чайной розы), другие, что она произошла от «Mme VictorVerdier» (ремонтантная роза) и «Mme Bravy» (чайная роза).

Как отдельный класс, чайно-гибридные розы были признаны во Франции только в 1880 году, благодаря активной работе Генри Беннета (Henry Bennett) по их селекции с использованием научных подходов. Англия, под напором неоспоримых аргументов, признала чайно-гибридные розы как отдельный класс только в 1893 году. Все ранние чайно-гибридные розы были прямыми потомками гибридизации чайных и ремонтантных роз, но уже с 1898 года селекционные работы стали вестись только в пределах группы.

Биологические особенности чайно-гибридной розы

И.В. Мичурин отмечал, что каждое свойство живого организма обусловлено внешней обстановкой его существования. Жизнь растения также должна рассматриваться в связи с конкретными условиями среды, из которых основными представляются свет, тепло, вода, воздух, минеральное питание.

Свет

Розы требуют интенсивного (яркого) света. Для них не характерен строго выраженный фотопериодизм, то есть зависимость от продолжительности дня и ночи. Однако продолжительность освещения в течение вегетации оказывает существенное влияние на процессы роста и развития растений. При ярком солнечном освещении розам достаточно и короткого светового дня, при слабом необходим более продолжительный день или добавочное искусственное освещение.

В пасмурную погоду, когда приток солнечной энергии ослабевает, растения поглощают энергию рассеянного света. На рассеянном свету или в затенении побеги у роз развиваются слабыми, вытянутыми, стебли и листья – тонкими, ослабевает рост корней. При этом образуются также слепые (без цветков) побеги (особенно с ноября по февраль), вегетативные части становятся менее устойчивыми к болезням и вредителям. Одновременно снижается испарение влаги, так как на листьях роз при низкой освещенности замыкаются устьица. Слабый свет не могут компенсировать даже благоприятная температура и хорошее минеральное питание. При недостатке света у растений возрастает потребность в калии и меди.

Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ в растениях, дружное образование сильных побегов и бутонов. Освещение немалую роль играет внутри кроны, поэтому важно правильно сформировать кусты роз, разместить при посадке, не загущая, придать нужное направление рядам с севера на юг.

В пасмурную погоду, когда приток солнечной энергии ослабевает, растения поглощают энергию рассеянного света. На рассеянном свету или в затенении побеги у роз развиваются слабыми, вытянутыми, стебли и листья – тонкими, ослабевает рост корней. При этом образуются также слепые (без цветков) побеги (особенно с ноября по февраль), вегетативные части становятся менее устойчивыми к болезням и вредителям. Одновременно снижается испарение влаги, так как на листьях роз при низкой освещенности замыкаются устьица. Слабый свет не могут компенсировать даже благоприятная температура и хорошее минеральное питание. При недостатке света у растений возрастает потребность в калии и меди.

Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ в растениях, дружное образование сильных побегов и бутонов. Освещение немалую роль играет внутри кроны, поэтому важно правильно сформировать кусты роз, разместить при посадке, не загущая, придать нужное направление рядам с севера на юг.

Тепло

Тепловой режим, как воздуха, так и почвы, оказывает огромное влияние на питание, рост и продуктивность кустов роз. Источником света и тепла для них служит солнце, в теплицах дополнительно используются искусственное освещение и обогрев.

Тепло весьма существенно влияет на развитие корневой системы и ее поглотительную способность по отношению к воде и питательным слоям. Для хорошего роста роз температура почвы должна быть несколько ниже, чем температура воздуха. Наилучшей температурой почвы для них считают 17 °С, но не более 20 °С, воздуха – 18 °С, но не более 21 °С.

Низкие температуры почвы тормозят усвоение корнями азота, при 4 °С уменьшается поглощение ими фосфора. Органические вещества при температуре почвы свыше 21 °С разлагаются слабо.

Если почва, в которой достаточно воды, слишком холодна, как это обычно бывает ранней весной, наблюдается физиологическая сухость, т.е. корни в таких условиях очень слабо поглощают воду.

При недостатке кислорода и низкой температуре почвы активность дыхания растений падает. В связи с этим плохо работают корни, замедляется рост надземной массы. Поглотительная способность при низких температурах может усиливаться за счет проникновения корней в более глубокие слои почвы. В связи с этим плохо работают корни, замедляется рост надземной массы. Поглотительная способность при низких температурах может усиливаться за счет проникновения корней в более глубокие слои почвы.

Если в яркие солнечные дни обогрев солнцем достаточен, то отопление оранжерей отключают. Дополнительные источники тепла и света используют обычно в пасмурные или морозные дни и ночи с октября по апрель. Количество тепла, получаемое почвой от дополнительных источников отопления через атмосферу, невелико. Так, при установлении в теплице во время обогрева постоянной дневной температуры 21 °С и ночной 15 °С температура почвы за 7 дней повышается лишь на 1 °С. Чрезмерный обогрев (более 30 °С), как и недостаток тепла, нежелателен.

Тепло весьма существенно влияет на развитие корневой системы и ее поглотительную способность по отношению к воде и питательным слоям. Для хорошего роста роз температура почвы должна быть несколько ниже, чем температура воздуха. Наилучшей температурой почвы для них считают 17 °С, но не более 20 °С, воздуха – 18 °С, но не более 21 °С.

Низкие температуры почвы тормозят усвоение корнями азота, при 4 °С уменьшается поглощение ими фосфора. Органические вещества при температуре почвы свыше 21 °С разлагаются слабо.

Если почва, в которой достаточно воды, слишком холодна, как это обычно бывает ранней весной, наблюдается физиологическая сухость, т.е. корни в таких условиях очень слабо поглощают воду.

При недостатке кислорода и низкой температуре почвы активность дыхания растений падает. В связи с этим плохо работают корни, замедляется рост надземной массы. Поглотительная способность при низких температурах может усиливаться за счет проникновения корней в более глубокие слои почвы. В связи с этим плохо работают корни, замедляется рост надземной массы. Поглотительная способность при низких температурах может усиливаться за счет проникновения корней в более глубокие слои почвы.

Если в яркие солнечные дни обогрев солнцем достаточен, то отопление оранжерей отключают. Дополнительные источники тепла и света используют обычно в пасмурные или морозные дни и ночи с октября по апрель. Количество тепла, получаемое почвой от дополнительных источников отопления через атмосферу, невелико. Так, при установлении в теплице во время обогрева постоянной дневной температуры 21 °С и ночной 15 °С температура почвы за 7 дней повышается лишь на 1 °С. Чрезмерный обогрев (более 30 °С), как и недостаток тепла, нежелателен.

Влага

По выражению академика А.П. Карпинского, вода – это живая кровь, которая создает жизнь там, где ее не было. Вода внутри растения служит для передвижения питательных веществ, растворенных в ней, из корней в листья и обратно. Вследствие испарения воды через устьица листа (транспирации) происходит охлаждение органов растений.

Достаточное количество влаги в почве способствует нормальному поступлению питательных элементов в растения роз. При недостатке влаги, как и при ее избытке, разложение органических веществ в почве замедляется. Если вода и питательные вещества плохо поступают в корни роз, то не формируются бутоны (возникают слепые побеги) и даже возникает листопад при температуре почвы минус 10 °С и ниже.

За период вегетации листья и стебли роз расходуют большое количество воды на испарение. При перегреве в жаркие часы дня устьица на листьях закрываются. Тогда испарение воды этим путем не происходит и углекислый газ в листья не поступает. Следовательно, розы могут «спасти» себя от жажды только «ценою голода». От количества воды в замыкающих клетках устьиц зависит степень их открытия: при большом содержании воды устьица открыты, через них испаряется вода и поступает углекислый газ.

Основная масса влаги в ткани растений поступает из почвы, т.е. всасывается при помощи корневых волосков, и только 25 % ее всасывается листьями из воздуха после дождя, росы, тумана.

Иногда днем, при высокой температуре и низкой влажности воздуха, листья и цветы роз увядают, и только к утру, набрав из почвы влаги, восстанавливают тургорное состояние. Дефицит влаги резко снижает интенсивность фотосинтеза и рост и даже прекращает их, при этом усиливается распад органических веществ, нарушается согласованная работа ферментов.

Водоснабжение надземной части роз зависит от работы корневой системы. Густо пронизывая значительный объем почвы, широко разветвляясь в ней, корневая система создает огромную всасывающую поверхность, способную поглощать и под давлением подавать воду в надземные органы кустов роз. При большом недостатке влаги в почве и при избыточной концентрации солей вместо поступления питательных веществ в растения может идти даже обратное выделение их через корни в почву.

Достаточное количество влаги в почве способствует нормальному поступлению питательных элементов в растения роз. При недостатке влаги, как и при ее избытке, разложение органических веществ в почве замедляется. Если вода и питательные вещества плохо поступают в корни роз, то не формируются бутоны (возникают слепые побеги) и даже возникает листопад при температуре почвы минус 10 °С и ниже.

За период вегетации листья и стебли роз расходуют большое количество воды на испарение. При перегреве в жаркие часы дня устьица на листьях закрываются. Тогда испарение воды этим путем не происходит и углекислый газ в листья не поступает. Следовательно, розы могут «спасти» себя от жажды только «ценою голода». От количества воды в замыкающих клетках устьиц зависит степень их открытия: при большом содержании воды устьица открыты, через них испаряется вода и поступает углекислый газ.

Основная масса влаги в ткани растений поступает из почвы, т.е. всасывается при помощи корневых волосков, и только 25 % ее всасывается листьями из воздуха после дождя, росы, тумана.

Иногда днем, при высокой температуре и низкой влажности воздуха, листья и цветы роз увядают, и только к утру, набрав из почвы влаги, восстанавливают тургорное состояние. Дефицит влаги резко снижает интенсивность фотосинтеза и рост и даже прекращает их, при этом усиливается распад органических веществ, нарушается согласованная работа ферментов.

Водоснабжение надземной части роз зависит от работы корневой системы. Густо пронизывая значительный объем почвы, широко разветвляясь в ней, корневая система создает огромную всасывающую поверхность, способную поглощать и под давлением подавать воду в надземные органы кустов роз. При большом недостатке влаги в почве и при избыточной концентрации солей вместо поступления питательных веществ в растения может идти даже обратное выделение их через корни в почву.

Углекислый газ

При благоприятных значениях таких факторов, как освещенность, температура почвы и воздуха, содержание влаги, минеральное питание, на фоне повышенной концентрации углекислого газа в атмосфере усиливается фотосинтез и ускоряется рост растений.

Источником образования углекислого газа могут служить органические удобрения. Между почвенным и атмосферным воздухом с той или иной скоростью происходит постоянный газообмен: из атмосферы в почву поступает кислород, из почвы в приземный слой воздуха – углекислый газ. В основном растения питаются углекислым газом, выделяемым из почвы. В результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, разлагающих органические вещества, а также дыхания корневой системы, в почве образуется большое количество углекислого газа. Питание растений углеродом происходит не только через листья, но и через корни. В зависимости от условий произрастания через корневую систему может поступить 15 – 20 % общего количества углерода, необходимого для развития растений.

Чем больше в почве органического вещества, тем энергичнее деятельность микроорганизмов и, соответственно, больше в приземном слое воздуха углекислого газа. Обычно в атмосфере содержится 0,03 % углекислого газа. Фотосинтез увеличивается при повышении содержания этого газа в атмосфере до 0,06 %, а при значительной интенсивности света действенная концентрация его может доходить до 0,1 %. Повышение концентрации углекислого газа неэффективно при слабой интенсивности света, так как СО2 не успевает перерабатываться в листьях в органические соединения, накапливается и действует на растения токсично. Таким образом, подкормки растений углекислым газом нужно проводить осторожно.

В теплицах с розами такие подкормки выполняют автоматически, используя сжиженный газ из баллонов. Интенсивность подкармливания определяется в зависимости от освещения и температуры воздуха [20].

Источником образования углекислого газа могут служить органические удобрения. Между почвенным и атмосферным воздухом с той или иной скоростью происходит постоянный газообмен: из атмосферы в почву поступает кислород, из почвы в приземный слой воздуха – углекислый газ. В основном растения питаются углекислым газом, выделяемым из почвы. В результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, разлагающих органические вещества, а также дыхания корневой системы, в почве образуется большое количество углекислого газа. Питание растений углеродом происходит не только через листья, но и через корни. В зависимости от условий произрастания через корневую систему может поступить 15 – 20 % общего количества углерода, необходимого для развития растений.

Чем больше в почве органического вещества, тем энергичнее деятельность микроорганизмов и, соответственно, больше в приземном слое воздуха углекислого газа. Обычно в атмосфере содержится 0,03 % углекислого газа. Фотосинтез увеличивается при повышении содержания этого газа в атмосфере до 0,06 %, а при значительной интенсивности света действенная концентрация его может доходить до 0,1 %. Повышение концентрации углекислого газа неэффективно при слабой интенсивности света, так как СО2 не успевает перерабатываться в листьях в органические соединения, накапливается и действует на растения токсично. Таким образом, подкормки растений углекислым газом нужно проводить осторожно.

В теплицах с розами такие подкормки выполняют автоматически, используя сжиженный газ из баллонов. Интенсивность подкармливания определяется в зависимости от освещения и температуры воздуха [20].

Почва

Правильная подготовка почвы – решающее условие получения высоких урожаев цветов роз. Почвы должны быть глубоко обработанные, рыхлые, водо– и воздухопроницаемые. Предпочтительны богатые гумусом суглинки с хорошо проницаемой и богатой питательными веществами подпочвой. При увеличении мощности пахотного слоя в почве накапливается больше доступных для растений питательных веществ и влаги. Это позволяет корням уходить глубоко в почву. В такие почвы можно вносить физиологически кислые и физиологически щелочные удобрения, не боясь резкого изменения реакции среды почвенного раствора.

Кроме суглинков, пригодны глинистые, но скважистые и гумусные почвы. Вполне приемлемы для культуры роз и супесчаные богатые гумусом почвы, но их необходимо дополнить глинистым дерновым грунтом.

При высоком содержании в почве усвояемых, т.е. доступных для корней, питательных веществ, потребность культуры в удобрениях снижается, а при низком, наоборот, возрастает. После внесения в почву органические (навоз) и минеральные удобрения претерпевают превращения. В результате изменяется растворимость составляющих их питательных веществ, способность последних к перемещению в почве и доступность их для растения.

Кроме суглинков, пригодны глинистые, но скважистые и гумусные почвы. Вполне приемлемы для культуры роз и супесчаные богатые гумусом почвы, но их необходимо дополнить глинистым дерновым грунтом.

При высоком содержании в почве усвояемых, т.е. доступных для корней, питательных веществ, потребность культуры в удобрениях снижается, а при низком, наоборот, возрастает. После внесения в почву органические (навоз) и минеральные удобрения претерпевают превращения. В результате изменяется растворимость составляющих их питательных веществ, способность последних к перемещению в почве и доступность их для растения.