Страница:

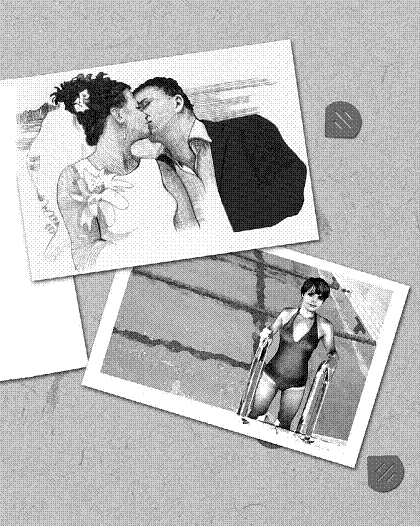

Так стала она из Озеровой Шушункиной. Фамилия теперь у нее такая. По мужу. Шушункина.

Ну а первая любовь? Так то была греза! Какое-то наваждение! Мечта!

Первое время казалось ей, что у нее явный педагогический талант. Удалось найти через родных и знакомых мужа хорошую школу, в которую она и пошла учительствовать. Сеять разумное, доброе, вечное.

Но почему-то ученики, черт бы их побрал, это не оценили. Вредные, непослушные и тупые. Уроков не учили, вертелись, хулиганили.

Она сильно переживала. И, приходя домой, часто плакала.

Промаялась таким образом целый год.

И тут поступило из России интересное предложение. В городе-герое Туле жила у мужа Влада бабушка. Старушка приятная во всех отношениях, но главное – совсем дряхлая. Бабушка писала. Так, мол, и так. Старенькая я. Может, скоро помру. А в городе у меня есть квартирка двухкомнатная. Чтобы она не пропала, надо вам переехать ко мне. Прописаться. Найти работу. И жить-поживать. Какая вам разница, где учительствовать.

Голому собраться – только подпоясаться. Почитали они это письмо. Подумали. Поразмахивали руками. Посоветовались с родственниками. Пролили слезы расставания. Да и поехали в Тулу. Где и начали старую-новую жизнь под крылом у бабушки.

Устроились неплохо. Молодой муж, несмотря на ранние по юности лет плейбойские замашки, оказался хорошим семьянином. Как и все физкультурники, талантами он особыми не блистал. Но вакантное место преподавателя в медучилище получил. Галина пошла работать в Дом культуры на полставки художником-оформителем. Писала плакаты, афиши для кинофильмов, лозунги к праздникам. Впрочем, не это сегодня составляло смысл ее жизни. Муж есть. Теперь надо вить гнездо. И, повинуясь инстинктам, она вся отдалась этому увлекательному процессу.

А какая же семья без детей? С надеждой и робостью она ждала своего часа. Но он почему-то не приходил. Не приходил, и все тут. Сначала, как водится, забеспокоилась мама. «Что-то ты, доченька, не сообщаешь мне радостные вести?» К ней подключились свекровь и бабушка. Потом родные, подруги, знакомые. Вокруг молодой семьи всеми этими расспросами, охами, вздохами, тонкими намеками на толстые обстоятельства создавалась атмосфера напряженного ожидания. Они, как могли, отбивались: «Не время! Молодые еще! Для себя пожить надо!» Но месяцы складывались в года. И теперь уже начала беспокоиться она сама. Стала задавать разные вопросы. Пошла по врачам. Консультациям. И вот сегодня старенький доктор окончательно развеял все ее сомнения.

Она сидела на работе. И мучительно размышляла о том, как ей сказать мужу, что ему тоже надо провериться. Найти причину бесплодия их семейной пары. И может быть, пора ему что-то делать! Лечиться, к примеру!

Она весь день готовилась к этому семейному разговору. Хотелось не оскорбить его. Не обидеть. Но в то же время быть настойчивой. Добиться результата.

Пришлось сильно постараться. Приготовить ужин – пальчики оближешь. Застелить постельку новым покрывалом. И уже вечером, лежа на ложе в своей комнате, она наконец завела беседу на интересующую тему.

– Влад, я сегодня была у врача! – глядя на закрытые тенью от абажура глаза мужа как бы невзначай говорит она.

– Ну и что? – лениво цедит он.

– Доктор сказал, что у меня нет проблем.

– И что дальше?

Ее даже как-то завело его равнодушие. Стало обидно.

Душа болит. А он…

– А то, – чуть раздраженно сказала она. – Это значит, проблемы с тобою!

– Да ну, ты что? – он приподнялся на локте с подушки так, что красивые мышцы пловца заиграли под нежной загорелой кожей. – Я в порядке. У меня со здоровьем всегда все было отлично!

«Какой он у меня красивый. Ухоженный. Следит за собой», – почему-то с продолжающимся раздражением подумала она, вспомнив, как старательно каждое утро Влад бреется, душится, причесывается. И вдруг с неожиданной, неизвестно откуда взявшейся решительностью, которая удивила и его, и ее саму, говорит:

– Все-таки тебе надо сходить к врачу. Немедленно!

Слегка ошарашенный таким ее тоном, он ответил, поддаваясь:

– Хорошо! Я как-нибудь схожу!

– Не как-нибудь! А на этой неделе. Если хочешь, я сама договорюсь с нужным доктором…

Какой в действительности женой будет девушка, мужчина обычно узнает через пару лет после свадьбы, когда суженая-ряженая почувствует себя в роли этой уверенно. И прекратит притворяться, угождать мужу. Когда у нее проявятся свои собственные интересы и наконец в полную силу заговорят все женские инстинкты. Обычно это случается после рождения ребенка. Тогда женщина наконец чувствует свою власть в семье. Впрочем, «в каждой избушке свои игрушки». И с этими «игрушками» приходится иногда возиться всю совместную жизнь.

С того дня власть в доме переменилась. Первую скрипку в семье Шушункиных стала играть Галина. У нее есть цель. И она неуклонно двигается к ней. А Влад из главного стал в этом деле «пристяжным».

VIII

Сегодня в комсомоле пленум. Это когда собираются молодые карьеристы со всех концов республики. И начинают говорить разные красивые слова. Клясться в вечной верности партии. И рассказывать сказки о какой-то необычайной, проделываемой ими ежечасно и ежедневно работе с массами молодежи. Этакая виртуальная реальность, данная всем в ощущениях. Работы в природе никакой нет. Но о ней говорят. Оценивают. И даже в это верят.

– Елки-палки лес густой! – восклицает водитель корпунктовской машины Сашка Демурин, увидев у стеклянного аквариума ЦК припаркованное на стоянке огромное механизированное стадо из черно-белых «Волг». Да все с такими специальными номерами и сериями, что ого-го!

– Чьи это? – спрашивает его сидящий рядом Дубравин.

– Вчера из Москвы аисты прилетели! Наши из гаража встречали. Комиссия. Соломенцев – секретарь ЦК КПСС. Из комсомола тоже. С утра сюда прискакали. Видно, полетят головы местных вождей…

Демурин, молодой, жилистый русский парень с твердым, будто вырубленным из дерева лицом, как и большинство водителей, быстро усвоил образ мыслей своего шефа. Поэтому, как и сам Дубравин, отзывается о начальстве не слишком почтительно.

Дубравин поднимается по лестнице к кабинету первого секретаря. Сегодня в здании ЦК комсомола все демократично. Снуют по лестницам туда-сюда молоденькие инструктора. Толпятся в курилках какие-то незнакомые люди. Но не видно хорошеньких секретарш, несущих чаи. И водителей, ожидающих боссов.

За дубовой дверью приемной первого стоит шум и гам. Идет экстренный пленум. И Дубравин, никого не спрашивая, потихоньку приоткрыв массивную дверь, проникает в просторный кабинет Серика Абдрахманова.

Странное дело, несмотря на то что всякий отбор кадров в комсомольских, советских и партийных органах давно превратился в борьбу анкет, личных дел и родственных связей, иногда наверх попадали при всем при том люди, имеющие несомненные личные достоинства. Абдрахманов относился именно к таким. Небольшого роста, живой, энергичный, молодой, но уже с легкой сединой на висках, он отличался от массы функционеров «лица не общим выражением». Его индивидуальность еще не была до конца стерта долгой и тщательной обработкой в аппарате.

Он, как и все, мечтал сделать большую карьеру. Но не надеялся только на привычные методы, а еще и работал для этого, не щадя ни себя, ни комсомольский аппарат. Конечно, работа эта уходила по большей части в песок. Форма заедала. И аппарат существовал как бы сам по себе, а молодежь жила своею жизнью.

Абдрахаманов был в Москве, когда в Алма-Ате началась заваруха. В предрассветной темноте спящей гостиницы, в постоянном представительстве Казахстана раздался звонок. Звонил всегда улыбчивый и веселый, душа-парень секретарь по идеологии Серик Дарменбаев. С несвойственной для него тревогой он коротко рассказал о случившемся.

После ряда уточняющих вопросов в трубке повисло тягостное молчание. Затем Москва отключилась.

Абдрахманов плакал. Все рухнуло для него в этот день. Не только карьера. Но и вера в то, что они делали правильное, нужное всем дело.

Теперь, когда собрался пленум, на котором неминуемо будут сделаны оргвыводы, он не стал прятать голову в песок подобно страусу. И выступил со своим видением произошедшего. И это видение, эта точка зрения разительно отличалась от той, которая на сегодняшний день господствовала среди аппаратной казахской молодежи.

– Здесь идут постоянные кулуарные разговоры о том, что русские виноваты. Это они привели ситуацию к такому финалу. А я вам отсюда, с трибуны, ответственно заявляю. Не русские, а система давила и подавляла не только Казахстан, но и всю страну. Вы говорите об аилах. Но посмотрите. Поезжайте в Россию. В Нечерноземье вымирающие деревни. Нет света. Нет воды. Нет газа. Нет дорог. Остались одни старики и старухи. Народ спивается…

Дубравин сидел в своем кресле и буквально кожей чувствовал по реакциям зала, что Серик не убедил аудиторию. И все эти молодые, сытые чиновники, которые сейчас хмыкают и перешептываются, абсолютно по-другому воспринимают ситуацию. Для них сегодня враги те, кто десятилетиями жил рядом. И он в том числе. Просто они пока помалкивают. Пока.

Вчера наконец вышла в свет его статья. Острая. Боевая. И, судя по всему, ее внимательно читали все сидящие в зале. И она большинству активно не понравилась. Да и кому понравится, если тебя тычут носом в лужу.

А уж он постарался. Разнес в пух и прах всю их работу. Конечно, кое-что добавили и на этаже. Ведь молодежка выступила первой среди всех других газет. И статья, его статья становится как бы официальной оценкой событий. Задает тон обсуждению.

И конечно, на пленуме о ней также вспомнят. Только вот как? Если примут в штыки, то трудно ему придется работать. Тяжело будет. Поэтому он и прискакал сюда, чтобы увидеть реакцию. Быть готовым ко всему.

Поднялся со своего места московский гость. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мишин. В руке экземпляр «Молодежной газеты». Сказал, как гвоздь вбил в дискуссию:

– Здесь, в этом номере, статья о событиях в Алма-Ате. Я считаю, что в ней все изложено правильно, ясно и четко. Так, как и должно быть. С партийной позиции. Читайте! Делайте выводы. Исправляйте ситуацию… Ведь на самом деле все произошедшее не случайность, не ошибка. Вы прекрасно знаете, как республику лихорадило еще целую неделю. Были всплески национализма в Джезказгане, Караганде, Павлодаре, Джамбуле, Чимкенте, Талды-Кургане. Только задержанных около десяти тысяч человек. А расходы какие? Войска самолетами перебрасывали из Сибири и Дальнего Востока… Это все результат нашей плохой работы с молодежью…

Дубравин не ликовал. Но от сердца немного отлегло. Теперь, после оценки, которую дала Москва в лице первого, местные комсюки не посмеют начать явную травлю строптивого корреспондента. Будут, конечно, ворчать. Гадить потихоньку. Но на открытое противостояние не пойдут. Побоятся.

В сущности, так оно и получилось. Все заткнулись. И когда он убегал с пленума, чтобы подготовить и передать отчет, к нему даже подошла пара русских комсомольцев с периферии. Оглядываясь, пожимали руку. И искренне добавляли:

– Спасибо! Молодец! Давно пора было об этом рассказать!

Правда, после тут же растворились в коридорах.

Но русских в ЦК с гулькин нос. Основная же серая масса старалась не замечать корреспондента. Ну а если уж это не получалось, то по-восточному льстиво улыбались. Кланялись, пожимали руку. А за спиной шушукались, бросая злобные взгляды. Оклеветал нас, понимаешь.

Уже на площадке перед зданием ЦК ЛКСМ он увидел друга Амантая Турекулова.

Подошел. Поздоровались. И Амантай, может быть единственный из всей этой толпы, честно высказался:

– Дубравин! Не ожидал я от тебя такого!

– Какого?

– Ну такого выступления. Оскорбил ты весь казахский народ.

– Ты, Амантай, за весь народ-то не запрягайся. Народ – он разный! – тоже ощетинился Александр.

– Назвал нас националистами. Разве мы националисты? Да казахский народ, может, среди всех других народов Советского Союза самый интернациональный. А ты нам ярлык приклеил. Газета разошлась по всей стране. Мне уже звонили знакомые ребята из Омского обкома комсомола. Из Москвы. Спрашивают: «Как же так, Амантай Турекулович? Вот в «Молодежной газете» написано, что декабрьские события спровоцированы националистами. Все провозглашенные лозунги являлись националистическими. В общем, взрыв «казахского национализма». На площадь вышли якобы отбросы общества. Анашисты, пьяницы, чуждые элементы. Разве это так?

Амантай вспомнил, что там, на площади, был и его верный Ербол. И замолчал.

– А что, не так?! – Дубравина тоже заел его тон. Он чувствовал себя героем. Его статья наделала столько шума. Ее только что цитировали. А тут! Чего он передергивает? Пришивает ему то, чего там не написано. Может, и есть какие-то неточности. Но не в них дело. Это пустое. – А по-твоему, они герои? Да? Вышли с палками. И давай жечь. Грабить, убивать. Машины поджигать. А я их воспеть должен был?

– Ничего ты не понимаешь! – сверкнул глазами и мотнул челкой, как в детстве, обиженный Амантай. – Это же потом началось. Когда разгонять стали. Началась драка. Побоище! А до этого все шло мирно.

– Нечего сказать. Мирно. Кто первый начал швырять в солдат и курсантов снежки?! А потом и куски облицовки мраморной, а?!

– Что «а»? – Амантай раскраснелся. Куда девалась его вновь обретенная важность и солидность? Он стал таким же, каким был в Жемчужном. Пацаном. Подростком. – Это побочный эффект! Случайность! Мы все ущемлены решением центра. Потому и вышли. И что, я, по-твоему, тоже националист?

– Не знаю! Не знаю!

В общем, поговорили. Прояснили позиции.

Разошлись они еще не врагами. Но уже не друзьями.

Долго Дубравин в тот день еще не мог остыть от разговора. И, готовя заметку о пленуме, то и дело отвлекался от клавиатуры телетайпа, где набивал текст на ленту. И спорил, размышляя вслух:

– Тоже мне! Деятели! И чего им надо? Каких еще не хватает благ? Приобщили к цивилизации. Дали образование. И вот она, благодарность. Еще сто лет назад у них ни письменности, ни ученых не было. Ни рабочих. Все Россия им дала. И вот теперь… Русские им мешают жить. Баранов пасти мешают!

Дубравин действительно, как большинство русских, живших на окраинах великой империи, верил в цивилизаторскую миссию России. И в то, что эти патриархальные, байские замашки и заморочки абсолютно не нужны казахскому народу.

«Надо же. И Амантай туда же. Друг! С которым вместе в школе. В походах. Пили. К девчонкам бегали. Теперь смотрит на меня степным волком. Я, видишь ли, его обидел своей статьей. А что я в ней такого написал?! Что комсюки ни хрена не работали со студентами.

Вызверился на меня… Школ казахских вообще почти не осталось. Детских садов – всего один на всю Алма-Ату. Язык их, видишь ли, исчезает с лица земли. А что это за язык? Там двести слов, обозначающих лошадиную масть. И ни одного о кибернетике.

С этим языком окажешься далеко на задворках цивилизации…

И чего он связался с этим хреном – с поэтом Мухтаром Шахаивым? И что у них такого общего нашлось?

Амантай – тот начальник. Лощеный. Важный. Вальяжный. Этот взлохмаченный какой-то. Взвинченный. И все про свой аул стихи пишет. Тоскует. Не понимаю я их. И по-своему. Гыр! Гыр! Раздражает.

Амантай с ним уходит в какую-то им одним понятную реальность. В мечтания какие-то. Начитались Чингиза Айтматова с его манкуртами, потерявшими память, анашистами. И носятся с ними, как дураки со ступой.

Вишь, чуть до драки не дошло. И горечь какая-то во рту.

Ведь это же идут объективные процессы. Отмирают малые языки. Вытесняются, растворяются малые народы. И чего жалеть-то? Скулить? Вперед надо смотреть. За прогрессом поспешать».

– Елки-палки лес густой! – восклицает водитель корпунктовской машины Сашка Демурин, увидев у стеклянного аквариума ЦК припаркованное на стоянке огромное механизированное стадо из черно-белых «Волг». Да все с такими специальными номерами и сериями, что ого-го!

– Чьи это? – спрашивает его сидящий рядом Дубравин.

– Вчера из Москвы аисты прилетели! Наши из гаража встречали. Комиссия. Соломенцев – секретарь ЦК КПСС. Из комсомола тоже. С утра сюда прискакали. Видно, полетят головы местных вождей…

Демурин, молодой, жилистый русский парень с твердым, будто вырубленным из дерева лицом, как и большинство водителей, быстро усвоил образ мыслей своего шефа. Поэтому, как и сам Дубравин, отзывается о начальстве не слишком почтительно.

Дубравин поднимается по лестнице к кабинету первого секретаря. Сегодня в здании ЦК комсомола все демократично. Снуют по лестницам туда-сюда молоденькие инструктора. Толпятся в курилках какие-то незнакомые люди. Но не видно хорошеньких секретарш, несущих чаи. И водителей, ожидающих боссов.

За дубовой дверью приемной первого стоит шум и гам. Идет экстренный пленум. И Дубравин, никого не спрашивая, потихоньку приоткрыв массивную дверь, проникает в просторный кабинет Серика Абдрахманова.

Странное дело, несмотря на то что всякий отбор кадров в комсомольских, советских и партийных органах давно превратился в борьбу анкет, личных дел и родственных связей, иногда наверх попадали при всем при том люди, имеющие несомненные личные достоинства. Абдрахманов относился именно к таким. Небольшого роста, живой, энергичный, молодой, но уже с легкой сединой на висках, он отличался от массы функционеров «лица не общим выражением». Его индивидуальность еще не была до конца стерта долгой и тщательной обработкой в аппарате.

Он, как и все, мечтал сделать большую карьеру. Но не надеялся только на привычные методы, а еще и работал для этого, не щадя ни себя, ни комсомольский аппарат. Конечно, работа эта уходила по большей части в песок. Форма заедала. И аппарат существовал как бы сам по себе, а молодежь жила своею жизнью.

Абдрахаманов был в Москве, когда в Алма-Ате началась заваруха. В предрассветной темноте спящей гостиницы, в постоянном представительстве Казахстана раздался звонок. Звонил всегда улыбчивый и веселый, душа-парень секретарь по идеологии Серик Дарменбаев. С несвойственной для него тревогой он коротко рассказал о случившемся.

После ряда уточняющих вопросов в трубке повисло тягостное молчание. Затем Москва отключилась.

Абдрахманов плакал. Все рухнуло для него в этот день. Не только карьера. Но и вера в то, что они делали правильное, нужное всем дело.

Теперь, когда собрался пленум, на котором неминуемо будут сделаны оргвыводы, он не стал прятать голову в песок подобно страусу. И выступил со своим видением произошедшего. И это видение, эта точка зрения разительно отличалась от той, которая на сегодняшний день господствовала среди аппаратной казахской молодежи.

– Здесь идут постоянные кулуарные разговоры о том, что русские виноваты. Это они привели ситуацию к такому финалу. А я вам отсюда, с трибуны, ответственно заявляю. Не русские, а система давила и подавляла не только Казахстан, но и всю страну. Вы говорите об аилах. Но посмотрите. Поезжайте в Россию. В Нечерноземье вымирающие деревни. Нет света. Нет воды. Нет газа. Нет дорог. Остались одни старики и старухи. Народ спивается…

Дубравин сидел в своем кресле и буквально кожей чувствовал по реакциям зала, что Серик не убедил аудиторию. И все эти молодые, сытые чиновники, которые сейчас хмыкают и перешептываются, абсолютно по-другому воспринимают ситуацию. Для них сегодня враги те, кто десятилетиями жил рядом. И он в том числе. Просто они пока помалкивают. Пока.

Вчера наконец вышла в свет его статья. Острая. Боевая. И, судя по всему, ее внимательно читали все сидящие в зале. И она большинству активно не понравилась. Да и кому понравится, если тебя тычут носом в лужу.

А уж он постарался. Разнес в пух и прах всю их работу. Конечно, кое-что добавили и на этаже. Ведь молодежка выступила первой среди всех других газет. И статья, его статья становится как бы официальной оценкой событий. Задает тон обсуждению.

И конечно, на пленуме о ней также вспомнят. Только вот как? Если примут в штыки, то трудно ему придется работать. Тяжело будет. Поэтому он и прискакал сюда, чтобы увидеть реакцию. Быть готовым ко всему.

Поднялся со своего места московский гость. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мишин. В руке экземпляр «Молодежной газеты». Сказал, как гвоздь вбил в дискуссию:

– Здесь, в этом номере, статья о событиях в Алма-Ате. Я считаю, что в ней все изложено правильно, ясно и четко. Так, как и должно быть. С партийной позиции. Читайте! Делайте выводы. Исправляйте ситуацию… Ведь на самом деле все произошедшее не случайность, не ошибка. Вы прекрасно знаете, как республику лихорадило еще целую неделю. Были всплески национализма в Джезказгане, Караганде, Павлодаре, Джамбуле, Чимкенте, Талды-Кургане. Только задержанных около десяти тысяч человек. А расходы какие? Войска самолетами перебрасывали из Сибири и Дальнего Востока… Это все результат нашей плохой работы с молодежью…

Дубравин не ликовал. Но от сердца немного отлегло. Теперь, после оценки, которую дала Москва в лице первого, местные комсюки не посмеют начать явную травлю строптивого корреспондента. Будут, конечно, ворчать. Гадить потихоньку. Но на открытое противостояние не пойдут. Побоятся.

В сущности, так оно и получилось. Все заткнулись. И когда он убегал с пленума, чтобы подготовить и передать отчет, к нему даже подошла пара русских комсомольцев с периферии. Оглядываясь, пожимали руку. И искренне добавляли:

– Спасибо! Молодец! Давно пора было об этом рассказать!

Правда, после тут же растворились в коридорах.

Но русских в ЦК с гулькин нос. Основная же серая масса старалась не замечать корреспондента. Ну а если уж это не получалось, то по-восточному льстиво улыбались. Кланялись, пожимали руку. А за спиной шушукались, бросая злобные взгляды. Оклеветал нас, понимаешь.

Уже на площадке перед зданием ЦК ЛКСМ он увидел друга Амантая Турекулова.

Подошел. Поздоровались. И Амантай, может быть единственный из всей этой толпы, честно высказался:

– Дубравин! Не ожидал я от тебя такого!

– Какого?

– Ну такого выступления. Оскорбил ты весь казахский народ.

– Ты, Амантай, за весь народ-то не запрягайся. Народ – он разный! – тоже ощетинился Александр.

– Назвал нас националистами. Разве мы националисты? Да казахский народ, может, среди всех других народов Советского Союза самый интернациональный. А ты нам ярлык приклеил. Газета разошлась по всей стране. Мне уже звонили знакомые ребята из Омского обкома комсомола. Из Москвы. Спрашивают: «Как же так, Амантай Турекулович? Вот в «Молодежной газете» написано, что декабрьские события спровоцированы националистами. Все провозглашенные лозунги являлись националистическими. В общем, взрыв «казахского национализма». На площадь вышли якобы отбросы общества. Анашисты, пьяницы, чуждые элементы. Разве это так?

Амантай вспомнил, что там, на площади, был и его верный Ербол. И замолчал.

– А что, не так?! – Дубравина тоже заел его тон. Он чувствовал себя героем. Его статья наделала столько шума. Ее только что цитировали. А тут! Чего он передергивает? Пришивает ему то, чего там не написано. Может, и есть какие-то неточности. Но не в них дело. Это пустое. – А по-твоему, они герои? Да? Вышли с палками. И давай жечь. Грабить, убивать. Машины поджигать. А я их воспеть должен был?

– Ничего ты не понимаешь! – сверкнул глазами и мотнул челкой, как в детстве, обиженный Амантай. – Это же потом началось. Когда разгонять стали. Началась драка. Побоище! А до этого все шло мирно.

– Нечего сказать. Мирно. Кто первый начал швырять в солдат и курсантов снежки?! А потом и куски облицовки мраморной, а?!

– Что «а»? – Амантай раскраснелся. Куда девалась его вновь обретенная важность и солидность? Он стал таким же, каким был в Жемчужном. Пацаном. Подростком. – Это побочный эффект! Случайность! Мы все ущемлены решением центра. Потому и вышли. И что, я, по-твоему, тоже националист?

– Не знаю! Не знаю!

В общем, поговорили. Прояснили позиции.

Разошлись они еще не врагами. Но уже не друзьями.

Долго Дубравин в тот день еще не мог остыть от разговора. И, готовя заметку о пленуме, то и дело отвлекался от клавиатуры телетайпа, где набивал текст на ленту. И спорил, размышляя вслух:

– Тоже мне! Деятели! И чего им надо? Каких еще не хватает благ? Приобщили к цивилизации. Дали образование. И вот она, благодарность. Еще сто лет назад у них ни письменности, ни ученых не было. Ни рабочих. Все Россия им дала. И вот теперь… Русские им мешают жить. Баранов пасти мешают!

Дубравин действительно, как большинство русских, живших на окраинах великой империи, верил в цивилизаторскую миссию России. И в то, что эти патриархальные, байские замашки и заморочки абсолютно не нужны казахскому народу.

«Надо же. И Амантай туда же. Друг! С которым вместе в школе. В походах. Пили. К девчонкам бегали. Теперь смотрит на меня степным волком. Я, видишь ли, его обидел своей статьей. А что я в ней такого написал?! Что комсюки ни хрена не работали со студентами.

Вызверился на меня… Школ казахских вообще почти не осталось. Детских садов – всего один на всю Алма-Ату. Язык их, видишь ли, исчезает с лица земли. А что это за язык? Там двести слов, обозначающих лошадиную масть. И ни одного о кибернетике.

С этим языком окажешься далеко на задворках цивилизации…

И чего он связался с этим хреном – с поэтом Мухтаром Шахаивым? И что у них такого общего нашлось?

Амантай – тот начальник. Лощеный. Важный. Вальяжный. Этот взлохмаченный какой-то. Взвинченный. И все про свой аул стихи пишет. Тоскует. Не понимаю я их. И по-своему. Гыр! Гыр! Раздражает.

Амантай с ним уходит в какую-то им одним понятную реальность. В мечтания какие-то. Начитались Чингиза Айтматова с его манкуртами, потерявшими память, анашистами. И носятся с ними, как дураки со ступой.

Вишь, чуть до драки не дошло. И горечь какая-то во рту.

Ведь это же идут объективные процессы. Отмирают малые языки. Вытесняются, растворяются малые народы. И чего жалеть-то? Скулить? Вперед надо смотреть. За прогрессом поспешать».

IX

Белые горы, полукольцом охватившие расположившийся в зеленой долине город, сегодня снова закрыты плотным серым войлоком облаков. Улицы Алма-Аты в этот ранний утренний час пустынны. Всё дремлет в ожидании пробуждения. Только изредка проедет, орошая асфальт, оранжевая поливалка. Или загремят алюминиевыми бидонами с молоком во дворе магазина грузчики.

Пешочком, пешочком, не обращая внимания на выходящие из парка пустые голубые троллейбусы, шагает вниз по проспекту, вдоль журчащего арыка Амантай Турекулов. Он взял за правило хоть изредка ходить на работу пешком. Есть время подумать, подышать свежим утренним воздухом с гор. И размяться.

«Наши любят за дастарханом посидеть. А нам надо поучиться у русских больше двигаться. Чуть что – взял рюкзачок. И вперед. В горы. С этим они нас опережают…»

Ранняя весна. Снег растаял. Сыро. Провисевшие всю зиму отмершие одинокие листья осыпаются с тополей. Один пустой сквер перетекает в другой. Наконец из-за аллеи голых черных деревьев показывается чуть выдвинутый вперед, поддерживаемый четырьмя массивными, облицованными белым мрамором колоннами серый фасад. Под ним стеклянные двери внизу.

Равнодушный сонный охранник на входе. Большой холл. Внутри белая мраморная лестница, окаймленная широкими черными деревянными перилами. Длинные ломаные паркетные коридоры. Массивные двери с надписями «Приемная». Кабинеты.

В этом здании располагается и обком комсомола, где он теперь работает. Первым секретарем. Боссом.

Старая-молодая гвардия после декабрьских событий разогнана. Освободились высокие кресла. Вот одно из них он и занял.

Место первого секретаря ЦК ЛКСМ ему пока не досталось. По настоянию москвичей привезли из Павлодара первого секретаря Сергазы Кондыбаева. Но и обком – это неплохо. Если учесть, что бывшего главного Серика Абдрахманова отправили на перековку на домостроительный комбинат. Инженером.

Так что Амантай уцелел. И даже прибавил в аппаратном весе. Видимо, зачли ему декабрь те, кто вместе с дядей постарался тогда. Сохранили ценный кадр на будущее.

Он заходит к себе в кабинет. Поудобнее устраивается в черном кресле. И берется за бумаги.

Для него рабочий день начался. Так, в утренней тишине, проходит пара часов. Наконец хлопают двери. Слышатся голоса.

На приставном столике в кабинете стоит ядовито-красный аппарат так называемой вертушки. Вдруг он беспокойно мигает, и раздается резкий звук зуммера. Турекулов, однако, читает. Не шевелится. Этот телефон, по которому напрямую общается с ним высокое начальство, вызывает у него двойственное чувство. С одной стороны, его появление льстит самолюбию, поднимает Амантая в собственных глазах. Как ни говори, а вертушка для политика – это то же, что звезда на погонах для военного. А с другой, ее звонков он где-то в глубине души побаивается. Все разговоры с начальством заканчиваются либо очередным поучением, либо новым заданием. Поэтому он поднимает модерновую, почти плоскую, только чуть надломленную посередине под тупым углом красную трубку с опаскою, словно по ней пропущен электроток.

– Приветствую! – слышит негромкий, но властный и напористый голос первого секретаря ЦК ЛКСМ. Голос человека, который привык, чтобы его слушали.

Настороженный Турекулов к легкому тону не подстраивается. Отвечает просто:

– Здравствуйте, Сергазы!

– Я просил подготовить мне данные на выдвижение на должность первого секретаря Алма-Атинского райкома нового человека.

– Собираем!

– Понятно! – протяжно послышалось в трубке.

Они перекинулись еще несколькими фразами о делах, о здоровье. О язве Кондыбаева. Однако все это время «дипломатического ритуала», как называл его про себя Турекулов, он ждал. И все-таки вопрос хлестнул неожиданно, как выстрел из-за угла:

– Ну что? Как там Абишев? Будешь выступать на собрании?

Турекулов не хочет говорить прямо. Отвечает уклончиво:

– Давайте дождемся вас из Москвы. Обсудим этот вопрос! – а сам чувствует, как под напором первого секретаря тает его решимость. Тает, как гривастая волна, пробежавшая тысячи километров по пустынным просторам океана, но не сумевшая преодолеть полметра песчаного пляжа.

Видимо, собеседник улавливает в его голосе этот сбой. Замолкает на секунду, соображая, что он может означать. Но на всякий случай добавляет:

– Надо выступать!

В таких разговорах главное не слова, а интонация. Тающая решимость Амантая мгновенно вырастает на гребне самолюбия. «В конце концов, если ты такой великий баскарма, – ядовито думает он, – то обойдешься и без моей помощи. Сам и выступай. А я остаюсь при своем мнении». И, уже ожесточившись на свою слабость, сухо отвечает:

– Я подумаю.

То ли Кондыбаев понимает, что перегнул палку, то ли считает, что достаточно нагнал волны, но он не спорит и заканчивает разговор, положив трубку.

А Турекулов еще долго держит свою на весу и с иронией, за которой даже от самого себя старается спрятать тревогу, думает: «Этот телефон похож на змея-искусителя. Однажды он засвистит, загудит. Вот тут, где решетка, откроется пасть, и тускло-влажно блеснут ядовитые зубы. Тяпнет он меня за руку».

Он поднимается из-за стола. Подходит к окну. Задумывается. Смотрит на весеннюю, поливаемую каким-то механическим, равномерным, словно идущим из машины, дождем улицу. Люди за окном иногда оборачиваются на его пристальный взгляд. И тогда из-под зонта или капюшона появляются глаза. На секунду встречаются два взгляда, два таинственных и непостижимых мира. Но человек уходит. И через мгновение его мир со всеми своими проблемами, радостями и болями уплывает по серому мокрому асфальту…

Собственно, проблема вот в чем. Надо читать доклад на съезде, который собирается по итогам декабрьских событий.

Разные на этот счет есть мнения.

И что же греха таить. Был Амантай Турекулов обычным комсюком, каких в этой молодежной организации масса. Хотел сделать карьеру. Пользовался родственными связями. Ну, в общем, как все. Если бы не одно «но»…

С той стародавней поездки с дядей на Иссык-Куль проснулся в нем необычный интерес ко всему родному. Казахскому. Как будто что-то глубоко сидевшее в его душе вдруг стало выходить на поверхность. И несомненно, это было свое, национальное. Когда-то Лев Толстой в «Войне и мире» описал этот процесс, происходивший с Наташей Ростовой, приблизительно так: откуда в этой графинечке, воспитанной эмигранткой-француженкой, проснулся этот дух? Но было это все русское, наше. Так и теперь. Откуда у казахского паренька, выросшего среди русских, воспитанного в советской школе партией и комсомолом, вдруг стала просыпаться любовь к своему степному?

А теперь, после декабря, как ему представлялось, надо было все это предать. Отказаться. Выступить на съезде. Заклеймить тех, кто вышел на площадь. Кто, в сущности, был таким же, как он. Своим.

А значит, выступить против самого себя. Снова врать. Изгаляться.

Ему этого больше не хотелось. Даже ради карьеры.

Сколько можно?! Ради нее он отказался от Альфии. Первой любви. Теперь от него требуют новую жертву.

Нет! Он больше не может! И не хочет. Он просто физически не сможет. Его задушит это стеснение в груди. Забьет кашель, если он начнет говорить то, что от него хотят. Пусть давят из ЦК. Жмут из отдела пропаганды обкома партии.

Он не пойдет на это! Он чувствует то же, что чувствует его народ. Понимает социальную и национальную справедливость так же, как и они.

«Да! Развел нас всех этот декабрь. Перепахал. И с друзьями тоже. Дубравин, шайтан его побери, не звонит. Молчит. Он теперь с первой своей публикации на стороне Москвы. Отрезанный ломоть.

Бывает же такое. Странное дело. Есть люди, которые придут в твою жизнь. Что-то сделают. И исчезнут без следа. А есть такие, с кем жизнь нас держит постоянно вместе. Сводит. Казалось, уехали мы все из Жемчужного. И могли бы рассеяться по свету. Так оно и было. Толька Казаков в Москве. Я в Алма-Ате. Дубравин в Сибири. И вдруг мы через какое-то время снова в одном месте. Почему так… Что нас связывает? И одновременно отталкивает?

Ведь Дубравин тоже не слишком любит советскую систему. А вот стоило случиться событиям, и он почему-то на ее стороне. А я всей душою против. Видно, когда дело касается национального, то тут ничего не попишешь. Каждый за своих. Это сильнее идеологии. Это в крови.

Ну как же все-таки быть с этим выступлением на съезде? Заболеть, что ли? – с тоскою думает он о спасительном выходе. – Не поможет! Не поверят! Значит, придется отказываться.

И зима в этом году какая-то не такая. Кончилась быстро. А теперь пошел дождик. Предвестник… Чего предвестник? Непонятно…»

Пешочком, пешочком, не обращая внимания на выходящие из парка пустые голубые троллейбусы, шагает вниз по проспекту, вдоль журчащего арыка Амантай Турекулов. Он взял за правило хоть изредка ходить на работу пешком. Есть время подумать, подышать свежим утренним воздухом с гор. И размяться.

«Наши любят за дастарханом посидеть. А нам надо поучиться у русских больше двигаться. Чуть что – взял рюкзачок. И вперед. В горы. С этим они нас опережают…»

Ранняя весна. Снег растаял. Сыро. Провисевшие всю зиму отмершие одинокие листья осыпаются с тополей. Один пустой сквер перетекает в другой. Наконец из-за аллеи голых черных деревьев показывается чуть выдвинутый вперед, поддерживаемый четырьмя массивными, облицованными белым мрамором колоннами серый фасад. Под ним стеклянные двери внизу.

Равнодушный сонный охранник на входе. Большой холл. Внутри белая мраморная лестница, окаймленная широкими черными деревянными перилами. Длинные ломаные паркетные коридоры. Массивные двери с надписями «Приемная». Кабинеты.

В этом здании располагается и обком комсомола, где он теперь работает. Первым секретарем. Боссом.

Старая-молодая гвардия после декабрьских событий разогнана. Освободились высокие кресла. Вот одно из них он и занял.

Место первого секретаря ЦК ЛКСМ ему пока не досталось. По настоянию москвичей привезли из Павлодара первого секретаря Сергазы Кондыбаева. Но и обком – это неплохо. Если учесть, что бывшего главного Серика Абдрахманова отправили на перековку на домостроительный комбинат. Инженером.

Так что Амантай уцелел. И даже прибавил в аппаратном весе. Видимо, зачли ему декабрь те, кто вместе с дядей постарался тогда. Сохранили ценный кадр на будущее.

Он заходит к себе в кабинет. Поудобнее устраивается в черном кресле. И берется за бумаги.

Для него рабочий день начался. Так, в утренней тишине, проходит пара часов. Наконец хлопают двери. Слышатся голоса.

На приставном столике в кабинете стоит ядовито-красный аппарат так называемой вертушки. Вдруг он беспокойно мигает, и раздается резкий звук зуммера. Турекулов, однако, читает. Не шевелится. Этот телефон, по которому напрямую общается с ним высокое начальство, вызывает у него двойственное чувство. С одной стороны, его появление льстит самолюбию, поднимает Амантая в собственных глазах. Как ни говори, а вертушка для политика – это то же, что звезда на погонах для военного. А с другой, ее звонков он где-то в глубине души побаивается. Все разговоры с начальством заканчиваются либо очередным поучением, либо новым заданием. Поэтому он поднимает модерновую, почти плоскую, только чуть надломленную посередине под тупым углом красную трубку с опаскою, словно по ней пропущен электроток.

– Приветствую! – слышит негромкий, но властный и напористый голос первого секретаря ЦК ЛКСМ. Голос человека, который привык, чтобы его слушали.

Настороженный Турекулов к легкому тону не подстраивается. Отвечает просто:

– Здравствуйте, Сергазы!

– Я просил подготовить мне данные на выдвижение на должность первого секретаря Алма-Атинского райкома нового человека.

– Собираем!

– Понятно! – протяжно послышалось в трубке.

Они перекинулись еще несколькими фразами о делах, о здоровье. О язве Кондыбаева. Однако все это время «дипломатического ритуала», как называл его про себя Турекулов, он ждал. И все-таки вопрос хлестнул неожиданно, как выстрел из-за угла:

– Ну что? Как там Абишев? Будешь выступать на собрании?

Турекулов не хочет говорить прямо. Отвечает уклончиво:

– Давайте дождемся вас из Москвы. Обсудим этот вопрос! – а сам чувствует, как под напором первого секретаря тает его решимость. Тает, как гривастая волна, пробежавшая тысячи километров по пустынным просторам океана, но не сумевшая преодолеть полметра песчаного пляжа.

Видимо, собеседник улавливает в его голосе этот сбой. Замолкает на секунду, соображая, что он может означать. Но на всякий случай добавляет:

– Надо выступать!

В таких разговорах главное не слова, а интонация. Тающая решимость Амантая мгновенно вырастает на гребне самолюбия. «В конце концов, если ты такой великий баскарма, – ядовито думает он, – то обойдешься и без моей помощи. Сам и выступай. А я остаюсь при своем мнении». И, уже ожесточившись на свою слабость, сухо отвечает:

– Я подумаю.

То ли Кондыбаев понимает, что перегнул палку, то ли считает, что достаточно нагнал волны, но он не спорит и заканчивает разговор, положив трубку.

А Турекулов еще долго держит свою на весу и с иронией, за которой даже от самого себя старается спрятать тревогу, думает: «Этот телефон похож на змея-искусителя. Однажды он засвистит, загудит. Вот тут, где решетка, откроется пасть, и тускло-влажно блеснут ядовитые зубы. Тяпнет он меня за руку».

Он поднимается из-за стола. Подходит к окну. Задумывается. Смотрит на весеннюю, поливаемую каким-то механическим, равномерным, словно идущим из машины, дождем улицу. Люди за окном иногда оборачиваются на его пристальный взгляд. И тогда из-под зонта или капюшона появляются глаза. На секунду встречаются два взгляда, два таинственных и непостижимых мира. Но человек уходит. И через мгновение его мир со всеми своими проблемами, радостями и болями уплывает по серому мокрому асфальту…

Собственно, проблема вот в чем. Надо читать доклад на съезде, который собирается по итогам декабрьских событий.

Разные на этот счет есть мнения.

И что же греха таить. Был Амантай Турекулов обычным комсюком, каких в этой молодежной организации масса. Хотел сделать карьеру. Пользовался родственными связями. Ну, в общем, как все. Если бы не одно «но»…

С той стародавней поездки с дядей на Иссык-Куль проснулся в нем необычный интерес ко всему родному. Казахскому. Как будто что-то глубоко сидевшее в его душе вдруг стало выходить на поверхность. И несомненно, это было свое, национальное. Когда-то Лев Толстой в «Войне и мире» описал этот процесс, происходивший с Наташей Ростовой, приблизительно так: откуда в этой графинечке, воспитанной эмигранткой-француженкой, проснулся этот дух? Но было это все русское, наше. Так и теперь. Откуда у казахского паренька, выросшего среди русских, воспитанного в советской школе партией и комсомолом, вдруг стала просыпаться любовь к своему степному?

А теперь, после декабря, как ему представлялось, надо было все это предать. Отказаться. Выступить на съезде. Заклеймить тех, кто вышел на площадь. Кто, в сущности, был таким же, как он. Своим.

А значит, выступить против самого себя. Снова врать. Изгаляться.

Ему этого больше не хотелось. Даже ради карьеры.

Сколько можно?! Ради нее он отказался от Альфии. Первой любви. Теперь от него требуют новую жертву.

Нет! Он больше не может! И не хочет. Он просто физически не сможет. Его задушит это стеснение в груди. Забьет кашель, если он начнет говорить то, что от него хотят. Пусть давят из ЦК. Жмут из отдела пропаганды обкома партии.

Он не пойдет на это! Он чувствует то же, что чувствует его народ. Понимает социальную и национальную справедливость так же, как и они.

«Да! Развел нас всех этот декабрь. Перепахал. И с друзьями тоже. Дубравин, шайтан его побери, не звонит. Молчит. Он теперь с первой своей публикации на стороне Москвы. Отрезанный ломоть.

Бывает же такое. Странное дело. Есть люди, которые придут в твою жизнь. Что-то сделают. И исчезнут без следа. А есть такие, с кем жизнь нас держит постоянно вместе. Сводит. Казалось, уехали мы все из Жемчужного. И могли бы рассеяться по свету. Так оно и было. Толька Казаков в Москве. Я в Алма-Ате. Дубравин в Сибири. И вдруг мы через какое-то время снова в одном месте. Почему так… Что нас связывает? И одновременно отталкивает?

Ведь Дубравин тоже не слишком любит советскую систему. А вот стоило случиться событиям, и он почему-то на ее стороне. А я всей душою против. Видно, когда дело касается национального, то тут ничего не попишешь. Каждый за своих. Это сильнее идеологии. Это в крови.

Ну как же все-таки быть с этим выступлением на съезде? Заболеть, что ли? – с тоскою думает он о спасительном выходе. – Не поможет! Не поверят! Значит, придется отказываться.

И зима в этом году какая-то не такая. Кончилась быстро. А теперь пошел дождик. Предвестник… Чего предвестник? Непонятно…»

X

«И досталась нам эта работа – из болота тащить бегемота». Анатолий Казаков поморщился как от зубной боли. И снова взялся читать дело: «Пошел… Увидел… Он мне сказал»… Все как под копирку: «Не знаю. Не помню. Не был. Не видел. Не привлекался».

«А кто же тогда был? Бил? Участвовал? Громил?»

Он поднялся со стульчика в маленькой каморке следователя в следственном изоляторе временного содержания. И прошелся туда-сюда. Два шага вперед. Два назад. Все как всегда. Стол. Стул. Стул для арестованного. Обшарпанные зеленые стены.

«А кто же тогда был? Бил? Участвовал? Громил?»

Он поднялся со стульчика в маленькой каморке следователя в следственном изоляторе временного содержания. И прошелся туда-сюда. Два шага вперед. Два назад. Все как всегда. Стол. Стул. Стул для арестованного. Обшарпанные зеленые стены.