Страница:

Итак, можно назвать первую важнейшую особенность традиционного ушу в Китае – его исключительно локальный характер. Таковым ушу остается и до сих пор. Примечательно, что и по числу учеников школы крайне невелики. Например, в самых крупных школах ушу, расположенных вокруг г. Цанчжоу (провинция Хэбэй), насчитывается обычно не больше сотни учеников, чаще всего их два-три десятка [286].

Другая особенность стилей ушу обусловлена первой – практически все они исторически связаны с деятельностью тайных обществ и религиозных синкретических сект. Причем названия стиля ушу и тайного общества были одинаковы, например, «Красные пики» (Хунцяо) в Хэнани, «Врата Хуна» или «Братство Хуна» (Хунмэнь) в Гуандуне и т. д.

Обращает на себя внимание также «очаговый» характер ушу. Крупнейшие стили с четко разработанной философской основой, рассматривающие ушу как духовный путь саморазвития, возникли на довольно узком географическом «пятачке» в провинциях Хэнань и Хэбэй. Здесь были созданы все направления тайцзицюань и багуачжан, здесь существовал Шаолиньсы, возник синъицюань. Характерно, что и из своих центров стили ушу расходились лучами. К периферии целостность школы несколько ослабевала, из полузакрытой формы передачи «внутреннего искусства» она превращалась в популярный вид боевых и ритуальных занятий. Один из таких крупнейших центров существовал на границе провинций Хэбэй и Хэнань, другой – в приморских провинциях Фуцзянь и Чжэцзян. Существовали и более мелкие центры ушу, но именно в перечисленных выше возникли не просто системы рукопашного боя, но произошло совмещение практики кулачного искусства и его философско-духовного осмысления.

Существовал и ряд регионов, где не сложились самостоятельные традиции ушу, в частности Гуандун. Все «местные» стили в основном попали сюда из других провинций и лишь затем были переработаны.

Несложно заметить и относительность стилевой самоидентификации. Речь идет о том, что название стиля может не соответствовать его техническому арсеналу. Например, стили, преподаваемые под названием «шаолиньцюань» в уезде Дэнфэн провинции Хэнань (недалеко от Шаолиньского монастыря), в уезде Синнин в провинции Хунань и в Шанхае по характеру движений, техническому арсеналу и теории разительно отличаются друг от друга. Их объединяет только название, однако каждая школа уверена в своей «истинности». И все же представители этих школ стиля шаолиньцюань считают друг друга «братьями», принадлежащими к единой традиции.

Интересно посмотреть, по каким признакам идентифицируют себя школы ушу в современном Китае. Обычно последователи ушу называют следующие критерии: учитель и его предшественники, т. е. принадлежность к генеалогическому древу школы; наличие отдельного духовного учения или идеологии школы, которая может быть заключена, скажем, в особых правилах поведения; теоретические постулаты, например, способы самосовершенствования; технический арсенал. Таким образом, в центре традиции ушу прежде всего личность учителя, а не техника.

Школ ушу в Китае насчитывалось тысячи – деревенских, уездных, армейских. В них состояло от двух-трех человек до нескольких сотен. Они были светскими и закрытыми, малоприметными и общеизвестными, слава о них доходила до императорского двора. Действительно, школ такое множество, что одно лишь перечисление их заняло бы несколько десятков страниц. Поэтому наш дальнейший рассказ – о наиболее крупных школах, отразивших общие тенденции развития ушу.

«Потеряный след»

«Желтолицый тигр» Хо Юаньцзя

Кланы мастеров

Другая особенность стилей ушу обусловлена первой – практически все они исторически связаны с деятельностью тайных обществ и религиозных синкретических сект. Причем названия стиля ушу и тайного общества были одинаковы, например, «Красные пики» (Хунцяо) в Хэнани, «Врата Хуна» или «Братство Хуна» (Хунмэнь) в Гуандуне и т. д.

Обращает на себя внимание также «очаговый» характер ушу. Крупнейшие стили с четко разработанной философской основой, рассматривающие ушу как духовный путь саморазвития, возникли на довольно узком географическом «пятачке» в провинциях Хэнань и Хэбэй. Здесь были созданы все направления тайцзицюань и багуачжан, здесь существовал Шаолиньсы, возник синъицюань. Характерно, что и из своих центров стили ушу расходились лучами. К периферии целостность школы несколько ослабевала, из полузакрытой формы передачи «внутреннего искусства» она превращалась в популярный вид боевых и ритуальных занятий. Один из таких крупнейших центров существовал на границе провинций Хэбэй и Хэнань, другой – в приморских провинциях Фуцзянь и Чжэцзян. Существовали и более мелкие центры ушу, но именно в перечисленных выше возникли не просто системы рукопашного боя, но произошло совмещение практики кулачного искусства и его философско-духовного осмысления.

Существовал и ряд регионов, где не сложились самостоятельные традиции ушу, в частности Гуандун. Все «местные» стили в основном попали сюда из других провинций и лишь затем были переработаны.

Несложно заметить и относительность стилевой самоидентификации. Речь идет о том, что название стиля может не соответствовать его техническому арсеналу. Например, стили, преподаваемые под названием «шаолиньцюань» в уезде Дэнфэн провинции Хэнань (недалеко от Шаолиньского монастыря), в уезде Синнин в провинции Хунань и в Шанхае по характеру движений, техническому арсеналу и теории разительно отличаются друг от друга. Их объединяет только название, однако каждая школа уверена в своей «истинности». И все же представители этих школ стиля шаолиньцюань считают друг друга «братьями», принадлежащими к единой традиции.

Интересно посмотреть, по каким признакам идентифицируют себя школы ушу в современном Китае. Обычно последователи ушу называют следующие критерии: учитель и его предшественники, т. е. принадлежность к генеалогическому древу школы; наличие отдельного духовного учения или идеологии школы, которая может быть заключена, скажем, в особых правилах поведения; теоретические постулаты, например, способы самосовершенствования; технический арсенал. Таким образом, в центре традиции ушу прежде всего личность учителя, а не техника.

Школ ушу в Китае насчитывалось тысячи – деревенских, уездных, армейских. В них состояло от двух-трех человек до нескольких сотен. Они были светскими и закрытыми, малоприметными и общеизвестными, слава о них доходила до императорского двора. Действительно, школ такое множество, что одно лишь перечисление их заняло бы несколько десятков страниц. Поэтому наш дальнейший рассказ – о наиболее крупных школах, отразивших общие тенденции развития ушу.

«Потеряный след»

Многие стили шаолиньской традиции претерпели большие изменения по сравнению со своим первоистоком. Особенно бурно этот процесс перемен шел в XVIII–XIX вв. Одним из направлений, которое, по легендам, вышло из шаолиньцюань, стал стиль мицзунцюань. Его название можно перевести по разному: «Кулак потерянного следа», «Кулак тайного следа», «Кулак запутанного истока». Он сочетал очень сложную геометрию движений с многоступенчатой системой «мягкого» и «жесткого» цигун.

Мицзунцюань до сих пор является одним из самых закрытых направлений ушу, сохраняемых в узких школах. «На поверхность» он вышел в 10–е годы XX в., когда один из носителей мицзунцюань Хо Юаньцзя возглавил в Шанхае Ассоциацию утонченных боевых искусств Цзинъу, в рамках которой этот стиль практикуется до сих пор.

Легенд о возникновении стиля немало и все они так или иначе связывают мицзунцюань с Шаолиньским монастырем. По одной из версий, в начале XII в. в провинции Хэбэй жил известный мастер боевых искусств Лу Цзюньи, который работал охранником в богатых домах. Хотя он считался самым сильным человеком в округе, Лу Цзюньи однажды решил продолжить обучение и пришел в Шаолиньский монастырь, где провел в упорных тренировках три года. Стиль, которым он занимался, сам Лу называл «Священный кулак» (шэньцюань). Когда Лу вернулся в родные места, немало отменных бойцов, приходили померяться с ним силами, но все были побеждены. Стали распространяться слухи, что сильнее Лу Цзюньи нет во всем Хэбэе. Десятки людей просили его взять их в ученики, но получали решительный отказ.

Герои «речных заводей»: Янь Цинь (справа) встречается в горах с Ли Куем

Герои «речных заводей»: Янь Цинь (справа) встречается в горах с Ли Куем

Однажды во время сбора осеннего урожая Лу Цзюньи нанял десяток крепких парней в помощь. Но они работали так вяло, что ему пришлось их выгнать всех, кроме одного. Тот был услужлив, расторопен, неизменно вежлив. Никто не знал, что этим человеком был известный мастер боевых искусств Янь Цин. Прослышав о бойцовских подвигах Лу Цзюньи и зная, что он не берет учеников, Янь Цин тайно покинул родные места и пошел в услужение к известному бойцу. В течение трех лет он неприметно наблюдал за тренировками Лу и перенимал без всяких объяснений и разрешения «Священный кулак».

В народной традиции Янь Цин является одним из самых известных героев, чье имя упоминается в знаменитом романе «Речные заводи». Приписываемый ему стиль «Кулак Янь Цина» (яньцинцюань), представляющий, по сути, раннюю форму мицзунцюань, до сих пор широко распространен в провинции Хэбэй. А самого Янь Цина за отменные бойцовские качества прозвали «Сотрясающим реки и озера».

Никто и не узнал бы о том, что столь известный человек, презрев все условности, пошел в простые слуги, если бы не один случай. Однажды, как рассказывает предание, когда Лу Цзюньи ушел по делам, Янь Цин обратил в бегство дюжину разбойников, пытавшихся проникнуть в дом. Сделал он это на удивление просто. Не вступая в схватку, Ян Цинь лишь продемонстрировал несколько движений из первого комплекса «Священного кулака» – бандиты бросились наутек.

Когда соседи рассказали Лу Цзюньи об этой истории и он узнал, кем был его скромный слуга, мастер был искренне тронут. Он много слышал о славе Янь Цина и сумел по достоинству оценить его стремление к ученичеству. После этого Лу стал активно обучать Янь Цина и назначил его своим официальным преемником. На основе той техники, которую продемонстрировал ему Лу Цзюньи, Янь Цин якобы создал собственный стиль – яньцинцюань [321].

Однажды Лу Цзюньи вместе со своим слугой по каким—то причинам ушел из родных мест в горы Ляньшаньбо к «веселым молодцам». Но Лу Цзюньи не понравился этот разбойный мир и он вернулся в деревню, Янь Цин же остался в братстве и даже занял почетное место учителя по ушу. Янь Цин, несмотря на многочисленные просьбы, не рассказывал, откуда взялся его удивительный стиль. С той поры и пошло название стиля, якобы данное разбойниками – «Кулак запутанного истока».

Янь Цин прославился многими славными делами. Однажды, когда он возвращался в горы Ляньшаньбо, его выследили правительственные шпионы. Заметив погоню, Янь Цин прибегнул к одной из своих многочисленных хитростей – начал двигаться спиной вперед, а руками заметал следы на снегу. Императорский отряд сбился с дороги, Янь Цин благополучно вернулся в горы. Эта история стала поводом для возникновения еще одного названия стиля, которое звучит так же, как и предыдущее, но записывается другими иероглифами – «Кулак потерянного следа». Поскольку все рассказы о стиле передавались устно, то произошло соединение нескольких смыслов в один.

В мицзунцюань все передвижения выполняются по чрезвычайно сложной траектории, с многочисленными разворотами и изменениями уровня атаки, что позволяет запутать противника. Одна из легенд так объясняет эту сложность переходов и их связь с «внутренним искусством». В конце VIII в. некоему монаху Шаолиньского монастыря довелось наблюдать бой нескольких больших обезьян. Среди них выделялся старый самец, в запутанных передвижениях которого чувствовалось настоящее «внутреннее искусство», идущее от самой природы. Монах, вернувшись в обитель, на основе своих наблюдений разработал особые приемы передвижения и способы их тренировки, а мицзунцюань получил еще одно название – «Кулак человекообразной обезьяны» (юаньхоуцюань).

Однако все это – не более чем легенды. Достоверно известно лишь то, что стиль связан с ранней шаолиньской техникой: работа руками и стойки повторяют шаолиньцюань. Вероятнее всего, реальным создателем стиля и «связующим звеном» мицзунцюань с шаолиньцюань стал выходец из уезда Тайань провинции Шаньдун Сунь Тун (XIX в.). По-разному рассказывают, где он постигал ушу. Наиболее популярны истории о том, что Сунь Тун изучал мицзунцюань (якобы уже созданный к тому времени) в стенах Шаолиньского монастыря более десяти лет.

По другим версиям, Сунь Тун был долгое время учеником народного мастера по фамилии Чжан. Закончив обучение, он странствовал по Китаю, пока не нашел приют в уезде Саньсянь провинции Хэбэй. Там он взял несколько учеников и, дабы облегчить изучение сложного стиля, разделил его на несколько направлений, при этом лишь двум-трем ученикам он передал школу целиком. Среди них был некий Хо Эньди, отец Хо Юаньцзя, одного из самых знаменитых мастеров за всю историю Китая.

Разделив преподавание на несколько направлений, Сунь Тун положил начало двум отдельным стилям. Первый носил название – «Кулак Янь Цина» (яньцинцюань), второй был собственно мицзунцюань. Яньцинцюань распространился из Хэбэя в Шаньдун и привился там в среде тайных обществ, членов которых окрыляло имя знаменитого разбойника Янь Цина. Позже на его основе формировалось направление, отличное от того, что преподавал Сунь Тун. Называлось оно «Священный удар Янь Цина» (яньцин шэньчун).

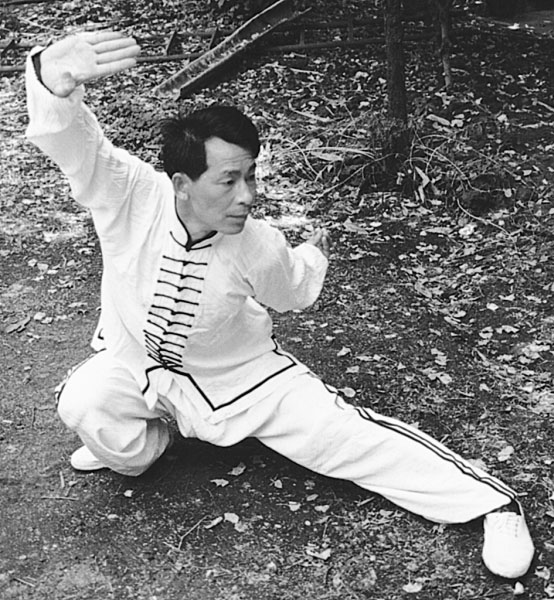

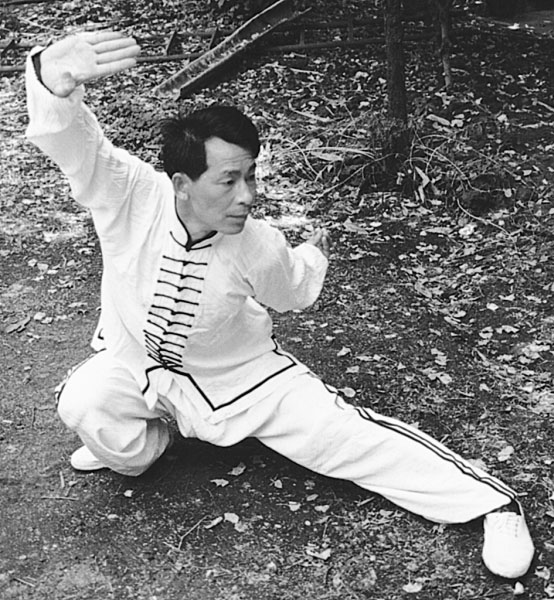

Мастер Ван Чаншэн, один из прямых последователей стиля мицзунцюань и наставник Шанхайской Ассоциации Цзинъу, демонтрирует позицию атаки левой ногой в ногу противника

Мастер Ван Чаншэн, один из прямых последователей стиля мицзунцюань и наставник Шанхайской Ассоциации Цзинъу, демонтрирует позицию атаки левой ногой в ногу противника

В районе Тяньцзиня яньцинцюань слился со стилем «Кулак восьми вращений» (бафаньцюань), который сейчас более известен под названием «Связки кулачного искусства семьи Юэ» (юэши ляньцюань). Комбинированный стиль получил общее название «Восемь вращений Янь Цина» (яньцин бафань).

Яньцинцюань несколько проще, чем мицзунцюань, больший упор здесь делается на внешнюю силу, мощные рубящие блоки предплечьями, удары ребром кулака, тяжелые подсечки, способные перебить ногу противника. Школы яньцинцюань можно встретить сегодня в районе Цаньчжоу провинции Хэбэй.

Мицзунцюань до сих пор является одним из самых закрытых направлений ушу, сохраняемых в узких школах. «На поверхность» он вышел в 10–е годы XX в., когда один из носителей мицзунцюань Хо Юаньцзя возглавил в Шанхае Ассоциацию утонченных боевых искусств Цзинъу, в рамках которой этот стиль практикуется до сих пор.

Легенд о возникновении стиля немало и все они так или иначе связывают мицзунцюань с Шаолиньским монастырем. По одной из версий, в начале XII в. в провинции Хэбэй жил известный мастер боевых искусств Лу Цзюньи, который работал охранником в богатых домах. Хотя он считался самым сильным человеком в округе, Лу Цзюньи однажды решил продолжить обучение и пришел в Шаолиньский монастырь, где провел в упорных тренировках три года. Стиль, которым он занимался, сам Лу называл «Священный кулак» (шэньцюань). Когда Лу вернулся в родные места, немало отменных бойцов, приходили померяться с ним силами, но все были побеждены. Стали распространяться слухи, что сильнее Лу Цзюньи нет во всем Хэбэе. Десятки людей просили его взять их в ученики, но получали решительный отказ.

Однажды во время сбора осеннего урожая Лу Цзюньи нанял десяток крепких парней в помощь. Но они работали так вяло, что ему пришлось их выгнать всех, кроме одного. Тот был услужлив, расторопен, неизменно вежлив. Никто не знал, что этим человеком был известный мастер боевых искусств Янь Цин. Прослышав о бойцовских подвигах Лу Цзюньи и зная, что он не берет учеников, Янь Цин тайно покинул родные места и пошел в услужение к известному бойцу. В течение трех лет он неприметно наблюдал за тренировками Лу и перенимал без всяких объяснений и разрешения «Священный кулак».

В народной традиции Янь Цин является одним из самых известных героев, чье имя упоминается в знаменитом романе «Речные заводи». Приписываемый ему стиль «Кулак Янь Цина» (яньцинцюань), представляющий, по сути, раннюю форму мицзунцюань, до сих пор широко распространен в провинции Хэбэй. А самого Янь Цина за отменные бойцовские качества прозвали «Сотрясающим реки и озера».

Никто и не узнал бы о том, что столь известный человек, презрев все условности, пошел в простые слуги, если бы не один случай. Однажды, как рассказывает предание, когда Лу Цзюньи ушел по делам, Янь Цин обратил в бегство дюжину разбойников, пытавшихся проникнуть в дом. Сделал он это на удивление просто. Не вступая в схватку, Ян Цинь лишь продемонстрировал несколько движений из первого комплекса «Священного кулака» – бандиты бросились наутек.

Когда соседи рассказали Лу Цзюньи об этой истории и он узнал, кем был его скромный слуга, мастер был искренне тронут. Он много слышал о славе Янь Цина и сумел по достоинству оценить его стремление к ученичеству. После этого Лу стал активно обучать Янь Цина и назначил его своим официальным преемником. На основе той техники, которую продемонстрировал ему Лу Цзюньи, Янь Цин якобы создал собственный стиль – яньцинцюань [321].

Однажды Лу Цзюньи вместе со своим слугой по каким—то причинам ушел из родных мест в горы Ляньшаньбо к «веселым молодцам». Но Лу Цзюньи не понравился этот разбойный мир и он вернулся в деревню, Янь Цин же остался в братстве и даже занял почетное место учителя по ушу. Янь Цин, несмотря на многочисленные просьбы, не рассказывал, откуда взялся его удивительный стиль. С той поры и пошло название стиля, якобы данное разбойниками – «Кулак запутанного истока».

Янь Цин прославился многими славными делами. Однажды, когда он возвращался в горы Ляньшаньбо, его выследили правительственные шпионы. Заметив погоню, Янь Цин прибегнул к одной из своих многочисленных хитростей – начал двигаться спиной вперед, а руками заметал следы на снегу. Императорский отряд сбился с дороги, Янь Цин благополучно вернулся в горы. Эта история стала поводом для возникновения еще одного названия стиля, которое звучит так же, как и предыдущее, но записывается другими иероглифами – «Кулак потерянного следа». Поскольку все рассказы о стиле передавались устно, то произошло соединение нескольких смыслов в один.

В мицзунцюань все передвижения выполняются по чрезвычайно сложной траектории, с многочисленными разворотами и изменениями уровня атаки, что позволяет запутать противника. Одна из легенд так объясняет эту сложность переходов и их связь с «внутренним искусством». В конце VIII в. некоему монаху Шаолиньского монастыря довелось наблюдать бой нескольких больших обезьян. Среди них выделялся старый самец, в запутанных передвижениях которого чувствовалось настоящее «внутреннее искусство», идущее от самой природы. Монах, вернувшись в обитель, на основе своих наблюдений разработал особые приемы передвижения и способы их тренировки, а мицзунцюань получил еще одно название – «Кулак человекообразной обезьяны» (юаньхоуцюань).

Однако все это – не более чем легенды. Достоверно известно лишь то, что стиль связан с ранней шаолиньской техникой: работа руками и стойки повторяют шаолиньцюань. Вероятнее всего, реальным создателем стиля и «связующим звеном» мицзунцюань с шаолиньцюань стал выходец из уезда Тайань провинции Шаньдун Сунь Тун (XIX в.). По-разному рассказывают, где он постигал ушу. Наиболее популярны истории о том, что Сунь Тун изучал мицзунцюань (якобы уже созданный к тому времени) в стенах Шаолиньского монастыря более десяти лет.

По другим версиям, Сунь Тун был долгое время учеником народного мастера по фамилии Чжан. Закончив обучение, он странствовал по Китаю, пока не нашел приют в уезде Саньсянь провинции Хэбэй. Там он взял несколько учеников и, дабы облегчить изучение сложного стиля, разделил его на несколько направлений, при этом лишь двум-трем ученикам он передал школу целиком. Среди них был некий Хо Эньди, отец Хо Юаньцзя, одного из самых знаменитых мастеров за всю историю Китая.

Разделив преподавание на несколько направлений, Сунь Тун положил начало двум отдельным стилям. Первый носил название – «Кулак Янь Цина» (яньцинцюань), второй был собственно мицзунцюань. Яньцинцюань распространился из Хэбэя в Шаньдун и привился там в среде тайных обществ, членов которых окрыляло имя знаменитого разбойника Янь Цина. Позже на его основе формировалось направление, отличное от того, что преподавал Сунь Тун. Называлось оно «Священный удар Янь Цина» (яньцин шэньчун).

В районе Тяньцзиня яньцинцюань слился со стилем «Кулак восьми вращений» (бафаньцюань), который сейчас более известен под названием «Связки кулачного искусства семьи Юэ» (юэши ляньцюань). Комбинированный стиль получил общее название «Восемь вращений Янь Цина» (яньцин бафань).

Яньцинцюань несколько проще, чем мицзунцюань, больший упор здесь делается на внешнюю силу, мощные рубящие блоки предплечьями, удары ребром кулака, тяжелые подсечки, способные перебить ногу противника. Школы яньцинцюань можно встретить сегодня в районе Цаньчжоу провинции Хэбэй.

«Желтолицый тигр» Хо Юаньцзя

Вероятно, мицзунцюань еще долго бы оставался «стилем за закрытыми дверями», если бы не деятельность семьи Хо. Из нее вышел один из самых известных мастеров ушу нового времени, Хо Юаньцзя (1888–1909 гг.), прозванный «Первым бойцом в Поднебесной» и «Желтолицым тигром».

Хо Юаньцзя приходился вторым сыном мастеру Хо Эньди, тому, что учился у самого Сунь Туна и был назван преемником школы мицзунцюань. Считается, что именно в клане Хо этот стиль получил название «Искусство потерянного следа» (мицзунъи). Семейство Хо представляло собой большой клан, живший в деревушке Сяонаньхэ уезда Цзиньхай, который сегодня уже является пригородом Тяньцзиня. Хо были крупными торговцами и занимались производством лекарственных препаратов. Хо Эньди регулярно практиковал ушу и преподавал стиль членам своей семьи на поляне в финиковой роще.

Мастер стиля «Кулак потерянного следа» Хо Юаньцзя (1888–1909). Стал основателем первой в мире официальной организации преподавания ушу – Ассоциации Цзинъу. Фото 1909 г., незадолго до его гибели

Мастер стиля «Кулак потерянного следа» Хо Юаньцзя (1888–1909). Стал основателем первой в мире официальной организации преподавания ушу – Ассоциации Цзинъу. Фото 1909 г., незадолго до его гибели

От рождения Хо Юаньцзя был невысок ростом, слаб, крайне болезнен. Отец, решив, что тяжелые занятия ушу могут повредить слабому здоровью сына, предписал Хо Юаньцзя «изучать гражданское, но не заниматься боевым». Однако тяга Хо Юаньцзя к ушу была столь велика, что, начиная с 12 лет, он тайно наблюдал за тренировками своих братьев. Прием за приемом, принцип за принципом Хо осваивал стиль по ночам, когда все спали, или где-нибудь в укромном месте. Тренируясь без партнера, Хо Юаньцзя научился выполнять любое движение так, будто перед ним стоит настоящий противник.

Тайна тренировок Хо Юаньцзя была раскрыта благодаря примечательному случаю. Однажды в деревню Сяонаньхэ пришел странствующий монах—усэн и бросил вызов семье Хо. Хо Эньди попросил своих лучших учеников продемонстрировать комплекс мицзунцюань. Посмотрев на выполнение, монах презрительно бросил: «Вы – мокрицы на дне колодца. Разве вы не знаете, кто первый мастер в Поднебесной!?» Уязвленный Хо Эньди приказал своему сыну Хо Эньлю, считавшемуся лучшим бойцом, подняться на помост для поединка с монахом. Но, увы, через несколько мгновений Хо Эньлю был повержен. Уже немолодой Хо Эньди решил сам выйти на бой, но в этот момент на помост вскочил Хо Юаньцзя и встал перед монахом. Хо Юаньцзя атаковал монаха смело и решительно, по всем правилам мицзунцюань. Сначала он провел удар ребром ладони в шею, затем, сделав несколько обманных движений и запутав противника необычными передвижениями, выполнил захват за одежду и, высоко подняв монаха над помостом, провел бросок «император поднимает треножник». Упав, монах тотчас вскочил, но вновь был сбит с ног мощной подсечкой. Ему пришлось признать себя побежденным [391].

После этого случая Хо Эньди счел своего второго сына достойным преемником и передал ему школу. Став известным мастером, Хо Юаньцзя подошел к передаче школы еще строже, чем его отец. Лишь двух учеников, Лю Чжэньшэна и Чао Ханьцзе, он назвал своими преемниками. Оба они неоднократно поднимались на помост, и никому не удалось одержать над ними победу.

В середине XIX в. наметилось еще одно интересное явление в боевых искусствах – начали создаваться комбинированные стили на основе слияния сразу нескольких крупных направлений. Именно таким образом возник один из самых известных «мегастилей» «Кулак сквозной подготовки» (тунбэйцюань). Его важнейшими составными частями стали «Кулак восьми пределов» (бацзицюань), «Рубящий кулак» (пигуацюань), «Крутящийся кулак» (фаньцзыцюань) и «Пронзающие ноги» (чоцзяо). Чуть позже в него влился и известный стиль «Кулак богомола» (танланцюань). Все они имели глубокую историю и до сих пор чаще всего практикуются отдельно, как абсолютно самостоятельные направления.

Формирование единого «мегастиля» произошло под воздействием синкретических сектантских идей. В ряде районов, например, в уездах Яньшань и Цайсянь провинции Хэбэй, разные стили изучались в одних и тех же школах. В 20-40-е годы XVIII в. там стал широко известен мастер Бо Вэньсюэ. Он был хорошо знаком со стилями пигуацюань и бацзицюань. Человек весьма образованный (не случайно его имя означало «Постигающий письмена»), он служил в книгохранилище уезда Яньшань, которое в то время выполняло и функции учебного центра. Следуя древним традициям, Бо Вэньсюэ разделил своих учеников на две группы: «боевую» и «гражданскую». Примечательно, что на первых порах его последователи обучались не столько боевым искусствам, сколько определенным нормам «здоровой жизни», характерным для ряда сектантских объединений: например, они не ели мясной пищи, придерживались разумного аскетизма. Через несколько лет Бо сумел воспитать целую плеяду «боевых талантов», как их называли современники. Среди них – знаменитые впоследствии Ли Юньбяо и Сяо Хэчэн, у которых учились в свою очередь Хуан Линьбяо и Юй Баолу. «Ученики и ученики учеников», в какие бы уголки Китая не заносила их судьба, продолжали поддерживать тесные контакты, обменивались письмами, по возможности старались чаще встречаться и тренироваться вместе.

Бо Вэньсюэ слыл большим знатоком неоконфуцианской философии, на основе которой он и сформулировал основной принцип преподаваемой им системы: «Когда всепронизывающий дух достигает изменений, то тысячи методов подготовки сходятся к единому». Благодаря этому принципу единства стиль стал называться «Кулак комплексной подготовки», или «Кулак сквозной подготовки».

Эту же идею универсальности подтвердил и другой лозунг стиля, проповедь которого традиция также относит к Бо Вэньсюэ: «взаимопроникновение принципа (внутренних принципов кулачного искусства. – А. М.) и образов (конкретных форм и приемов. – А. М.); при этом основа (укрепление тела. – А. М.) и ее функция (боевое применение. – А. М.) пестуются в неразделимой целостности».

Бо Вэньсюэ был непосредственно связан с культурой закрытых религиозных сект. Поэтому широкой проповеди своих идей он не вел, а общался лишь с ближайшими учениками, в частности с Ли Юньбяо, ставшим вскоре патриархом стиля, а точнее – религиозной секты, основой которой был тунбэйцюань. Полное написание названия стиля запрещалось показывать кому-либо, кроме мастеров высшего посвящения. Большинству членов секты стиль был известен под названиями, которые ввел хитроумный Ли Юньбяо: «Кулак проникающих рук» (тунбицюань) или омофон исконного наименования «Кулак ударов через спину» (тунбэйцюань). Тонкость заключалась в том, что стиль тунбицюань действительно преподавался в тех же районах вполне открыто и был весьма популярен. Хотя стили сильно различались, их базовая подготовка содержала много общего. Поэтому большинство профанов «подмены» не замечали, а государственные чиновники, следившие за тайными сектами, как правило, не подозревали, что кроется за общеизвестным и «безобидным» стилем тунбицюань.

Хо Юаньцзя приходился вторым сыном мастеру Хо Эньди, тому, что учился у самого Сунь Туна и был назван преемником школы мицзунцюань. Считается, что именно в клане Хо этот стиль получил название «Искусство потерянного следа» (мицзунъи). Семейство Хо представляло собой большой клан, живший в деревушке Сяонаньхэ уезда Цзиньхай, который сегодня уже является пригородом Тяньцзиня. Хо были крупными торговцами и занимались производством лекарственных препаратов. Хо Эньди регулярно практиковал ушу и преподавал стиль членам своей семьи на поляне в финиковой роще.

От рождения Хо Юаньцзя был невысок ростом, слаб, крайне болезнен. Отец, решив, что тяжелые занятия ушу могут повредить слабому здоровью сына, предписал Хо Юаньцзя «изучать гражданское, но не заниматься боевым». Однако тяга Хо Юаньцзя к ушу была столь велика, что, начиная с 12 лет, он тайно наблюдал за тренировками своих братьев. Прием за приемом, принцип за принципом Хо осваивал стиль по ночам, когда все спали, или где-нибудь в укромном месте. Тренируясь без партнера, Хо Юаньцзя научился выполнять любое движение так, будто перед ним стоит настоящий противник.

Тайна тренировок Хо Юаньцзя была раскрыта благодаря примечательному случаю. Однажды в деревню Сяонаньхэ пришел странствующий монах—усэн и бросил вызов семье Хо. Хо Эньди попросил своих лучших учеников продемонстрировать комплекс мицзунцюань. Посмотрев на выполнение, монах презрительно бросил: «Вы – мокрицы на дне колодца. Разве вы не знаете, кто первый мастер в Поднебесной!?» Уязвленный Хо Эньди приказал своему сыну Хо Эньлю, считавшемуся лучшим бойцом, подняться на помост для поединка с монахом. Но, увы, через несколько мгновений Хо Эньлю был повержен. Уже немолодой Хо Эньди решил сам выйти на бой, но в этот момент на помост вскочил Хо Юаньцзя и встал перед монахом. Хо Юаньцзя атаковал монаха смело и решительно, по всем правилам мицзунцюань. Сначала он провел удар ребром ладони в шею, затем, сделав несколько обманных движений и запутав противника необычными передвижениями, выполнил захват за одежду и, высоко подняв монаха над помостом, провел бросок «император поднимает треножник». Упав, монах тотчас вскочил, но вновь был сбит с ног мощной подсечкой. Ему пришлось признать себя побежденным [391].

После этого случая Хо Эньди счел своего второго сына достойным преемником и передал ему школу. Став известным мастером, Хо Юаньцзя подошел к передаче школы еще строже, чем его отец. Лишь двух учеников, Лю Чжэньшэна и Чао Ханьцзе, он назвал своими преемниками. Оба они неоднократно поднимались на помост, и никому не удалось одержать над ними победу.

В середине XIX в. наметилось еще одно интересное явление в боевых искусствах – начали создаваться комбинированные стили на основе слияния сразу нескольких крупных направлений. Именно таким образом возник один из самых известных «мегастилей» «Кулак сквозной подготовки» (тунбэйцюань). Его важнейшими составными частями стали «Кулак восьми пределов» (бацзицюань), «Рубящий кулак» (пигуацюань), «Крутящийся кулак» (фаньцзыцюань) и «Пронзающие ноги» (чоцзяо). Чуть позже в него влился и известный стиль «Кулак богомола» (танланцюань). Все они имели глубокую историю и до сих пор чаще всего практикуются отдельно, как абсолютно самостоятельные направления.

Формирование единого «мегастиля» произошло под воздействием синкретических сектантских идей. В ряде районов, например, в уездах Яньшань и Цайсянь провинции Хэбэй, разные стили изучались в одних и тех же школах. В 20-40-е годы XVIII в. там стал широко известен мастер Бо Вэньсюэ. Он был хорошо знаком со стилями пигуацюань и бацзицюань. Человек весьма образованный (не случайно его имя означало «Постигающий письмена»), он служил в книгохранилище уезда Яньшань, которое в то время выполняло и функции учебного центра. Следуя древним традициям, Бо Вэньсюэ разделил своих учеников на две группы: «боевую» и «гражданскую». Примечательно, что на первых порах его последователи обучались не столько боевым искусствам, сколько определенным нормам «здоровой жизни», характерным для ряда сектантских объединений: например, они не ели мясной пищи, придерживались разумного аскетизма. Через несколько лет Бо сумел воспитать целую плеяду «боевых талантов», как их называли современники. Среди них – знаменитые впоследствии Ли Юньбяо и Сяо Хэчэн, у которых учились в свою очередь Хуан Линьбяо и Юй Баолу. «Ученики и ученики учеников», в какие бы уголки Китая не заносила их судьба, продолжали поддерживать тесные контакты, обменивались письмами, по возможности старались чаще встречаться и тренироваться вместе.

Бо Вэньсюэ слыл большим знатоком неоконфуцианской философии, на основе которой он и сформулировал основной принцип преподаваемой им системы: «Когда всепронизывающий дух достигает изменений, то тысячи методов подготовки сходятся к единому». Благодаря этому принципу единства стиль стал называться «Кулак комплексной подготовки», или «Кулак сквозной подготовки».

Эту же идею универсальности подтвердил и другой лозунг стиля, проповедь которого традиция также относит к Бо Вэньсюэ: «взаимопроникновение принципа (внутренних принципов кулачного искусства. – А. М.) и образов (конкретных форм и приемов. – А. М.); при этом основа (укрепление тела. – А. М.) и ее функция (боевое применение. – А. М.) пестуются в неразделимой целостности».

Бо Вэньсюэ был непосредственно связан с культурой закрытых религиозных сект. Поэтому широкой проповеди своих идей он не вел, а общался лишь с ближайшими учениками, в частности с Ли Юньбяо, ставшим вскоре патриархом стиля, а точнее – религиозной секты, основой которой был тунбэйцюань. Полное написание названия стиля запрещалось показывать кому-либо, кроме мастеров высшего посвящения. Большинству членов секты стиль был известен под названиями, которые ввел хитроумный Ли Юньбяо: «Кулак проникающих рук» (тунбицюань) или омофон исконного наименования «Кулак ударов через спину» (тунбэйцюань). Тонкость заключалась в том, что стиль тунбицюань действительно преподавался в тех же районах вполне открыто и был весьма популярен. Хотя стили сильно различались, их базовая подготовка содержала много общего. Поэтому большинство профанов «подмены» не замечали, а государственные чиновники, следившие за тайными сектами, как правило, не подозревали, что кроется за общеизвестным и «безобидным» стилем тунбицюань.

Кланы мастеров

Из-за того, что в основном стиль преподавался в ряде мелких сект, он быстро распался на несколько направлений. Одно из них, утвердившееся в Хэбэе (в районе г. Цаньчжоу), восходило к стилю чоцзяо и ряду местных стилей, другое же возглавили знаменитые мастера, братья-мусульмане Ма Иньту и Ма Фэнту. Вскоре тунбэйцюань фактически превратился в их семейную школу, поэтому его сегодня именуют «Боевое искусство клана Ма» (маши уи), или «Кулак семьи Ма» (мацзяцюань).

Посмотрим, откуда же вышли составляющие одного из самых крупных «мегастилей» традиционного Китая.

Не будет большим преувеличением сказать, что именно «32 формы кулачного искусства» генерала Ци Цзигуана положены в основу доброй половины северных стилей боевых искусств Китая. Одним из таких стилей, вышедших из недр армейского ушу и включенных в направление тунбэйцюань, стал «Стиль восьми пределов» (бацзицюань).

При анализе «Трактата о кулачном искусстве» Ци Цзигуана можно обнаружить, что знаменитый воин уже употреблял название бацзицюань, правда, использовал для его написания другие иероглифы – омофоны [206]. Само же название стиля связано с древнейшими представлениями китайцев о мироздании. В соответствии с ними мир делился на девять областей, расположенных в виде квадрата, при этом «восемь пределов» концентрировались вокруг центральной области, которая символизировала место пребывания правителя-мудреца.

Стиль иногда именовали также каймэнь «Кулак восьми пределов раскрытых врат» (бацзицюань). «Раскрыванием врат» в бацзицюань считают шесть базовых блоков, позволяющих сразу же перейти к контратаке.

Сегодня бацзицюань – один из немногих стилей реального боя, дошедших почти в неизменном виде до наших дней: короткие резкие передвижения, такой же короткий, но очень мощный «выброс силы», обычно сопровождаемый небольшим подскоком с притопыванием. Это же короткое передвижение используется для удара в голень или стопу. В древности бацзи позволял вести поединок даже в тяжелых одеждах и в монашеском облачении, так как не требовал высоких ударов ногами и не имел сложных показных элементов. Используются в основном удары кулаками и ладонями, быстрые изменения уровня атаки, например, удары в пах из положения полуприседа и рубящие удары ребром ладони в шею. Особенно широко в атаке применяются «колющие» удары локтем с одновременным блоком, наносимые с подскоком в шею или переносицу.

Стержень стиля – шесть базовых блоков («раскрывание врат» – каймэнь) и шесть «больших приемов» (дачжао). Всего же используется 48 типов блоков и 64 классических удара руками – весьма впечатляющий арсенал для традиционного стиля ушу. Основное требование стиля – «медленно ставь блок, быстро наноси удар, стремительно выполняй прием» – придает характерный рисунок комплексам бацзицюань: своеобразное медленное начало в виде блока и очень быстрый, мощный, короткий удар с подскоком. При этом издаются крики «тин!» и «хэ!». Удары исходят из поясницы или, как говорят сами носители бацзицюань, «от позвоночника», который служит осью вращения всего корпуса. Поэтому самым сложным компонентом техники считается работа корпусом – резкие наклоны, свободные вращения, уклоны назад, рывки вперед.

Работа с оружием в этом стиле основана на тех же принципах. Например, «Копье шести соответствий», «Связки прямым мечом-цзянь», «Меч восьми пределов» и другие комплексы в большинстве базируются на коротких «прицельных уколах» в горло, пах и сердце противника.

По легендам, бацзицюань был создан то ли неким даосом по фамилии Лай из провинции Хэбэй, то ли буддийским монахом Чжан Юэшанем из монастыря в провинции Хэнань. Вторая версия позже дала стилю его полное название «Кулак восьми пределов Юэшаня» (Юэшань бацзицюань). В любом случае, ранняя история стиля, как это принято в мифологии ушу, связывается со святыми людьми – даосами или буддистами.

Но и реальный создатель бацзицюань – мусульманин У Чжун, по рассказам, был замечательной личностью. Родился он в начале 60-х годов XVII в. в уезде Цансянь провинции Хэбэй. Затем его семья, окончательно разорившись, решила попытать счастья на новом месте и пребралась в соседний уезд Цинсянь, деревню Мэнцунь. Там У Чжун и начал заниматься боевыми искусствами. Предпочитал он не кулачный бой, а упражнения с копьем – наиболее эффективное оружие того времени [209].

Ци Цзигуан

Ци Цзигуан

Однажды У Чжун был занят тем, что терпеливо объяснял своим ученикам 108 приемов боя с копьем (по другим версиям – с мечом). В этот момент на дороге появился старик—даос. Старик долго слушал речи У Чжуна и в конце концов сказал: «Мне кажется, что всеми этими приемами боя с копьем ты пользоваться все же не умеешь. Твои речи более умелы, чем твое боевое мастерство». Естественно, что уязвленный в присутствии учеников У Чжун предложил старику померяться силами на копьях. Уже через несколько мгновений схватки У Чжун понял, что поспешил с вызовом – столь удивительным оказалось мастерство даоса. У Чжун предложил остановить бой. Как только копья были опущены, ошеломленный У Чжун спросил: «Что это за школа владения копьем?». И услышал в ответ: «Копье Единого!». У Чжун уговорил старика поселиться у него в доме, прекратил преподавание и стал прилежным учеником, начав свой путь в боевых искусствах с чистого листа.

Но сколько ни спрашивал У Чжун, как зовут старика, тот ничего не отвечал. Загадочный старец показал У Чжуну стиль бацзицюань и «Копье шести соответствий» (от него же пошел и стиль «внутренней семьи» синъицюань). Стоило старику начать рассказывать об ушу, и У Чжун слышал то, что ему не приходилось слышать раньше, стоило ему начать демонстрировать технику боя, и У Чжун видел то, что ему не приходилось еще видеть.

Так прошел десяток лет. Однажды даос сообщил У Чжуну: «Ты уже полностью постиг мое искусство, и я могу умереть». У Чжун, заплакав, обратился к учителю: «В течение стольких лет Вы были столь добры ко мне, а я к своему стыду даже не знаю Вашего имени!». Учитель великодушно ответил: «Для всех учеников я известен по фамилии Лай» [209,336]. В период обучения даос познакомил У Чжуна и с древними ханьскими (китайскими) обычаями, в которых тот не очень разбирался, будучи мусульманином. По одной из версий, У Чжун похоронил мастера, следуя ханьским погребальным ритуалам.

По другой легенде, У Чжун обучался у Чжан Юэшаня, настоятеля буддийского храма Юэшаньсы («Монастырь горных пиков»), что в провинции Хэнань. Настоятель чаньского монастыря отличался необузданным нравом, но при этом был блестящим знатоком боя с монашеским посохом. Как-то его обитель сгорела дотла, и он стал странствующим монахом. Однажды придя в родную деревню У Чжуна, Чжан увидел, как тот наставляет своих многочисленных учеников в бое с копьем. Не сказав ни слова, монах нанес такой могучий удар посохом У Чжуну, то тот, даже не успев поднять руки, оказался на земле. После этого У Чжун, разогнав учеников, стал последователем Чжан Юэшаня.

Посмотрим, откуда же вышли составляющие одного из самых крупных «мегастилей» традиционного Китая.

Не будет большим преувеличением сказать, что именно «32 формы кулачного искусства» генерала Ци Цзигуана положены в основу доброй половины северных стилей боевых искусств Китая. Одним из таких стилей, вышедших из недр армейского ушу и включенных в направление тунбэйцюань, стал «Стиль восьми пределов» (бацзицюань).

При анализе «Трактата о кулачном искусстве» Ци Цзигуана можно обнаружить, что знаменитый воин уже употреблял название бацзицюань, правда, использовал для его написания другие иероглифы – омофоны [206]. Само же название стиля связано с древнейшими представлениями китайцев о мироздании. В соответствии с ними мир делился на девять областей, расположенных в виде квадрата, при этом «восемь пределов» концентрировались вокруг центральной области, которая символизировала место пребывания правителя-мудреца.

Стиль иногда именовали также каймэнь «Кулак восьми пределов раскрытых врат» (бацзицюань). «Раскрыванием врат» в бацзицюань считают шесть базовых блоков, позволяющих сразу же перейти к контратаке.

Сегодня бацзицюань – один из немногих стилей реального боя, дошедших почти в неизменном виде до наших дней: короткие резкие передвижения, такой же короткий, но очень мощный «выброс силы», обычно сопровождаемый небольшим подскоком с притопыванием. Это же короткое передвижение используется для удара в голень или стопу. В древности бацзи позволял вести поединок даже в тяжелых одеждах и в монашеском облачении, так как не требовал высоких ударов ногами и не имел сложных показных элементов. Используются в основном удары кулаками и ладонями, быстрые изменения уровня атаки, например, удары в пах из положения полуприседа и рубящие удары ребром ладони в шею. Особенно широко в атаке применяются «колющие» удары локтем с одновременным блоком, наносимые с подскоком в шею или переносицу.

Стержень стиля – шесть базовых блоков («раскрывание врат» – каймэнь) и шесть «больших приемов» (дачжао). Всего же используется 48 типов блоков и 64 классических удара руками – весьма впечатляющий арсенал для традиционного стиля ушу. Основное требование стиля – «медленно ставь блок, быстро наноси удар, стремительно выполняй прием» – придает характерный рисунок комплексам бацзицюань: своеобразное медленное начало в виде блока и очень быстрый, мощный, короткий удар с подскоком. При этом издаются крики «тин!» и «хэ!». Удары исходят из поясницы или, как говорят сами носители бацзицюань, «от позвоночника», который служит осью вращения всего корпуса. Поэтому самым сложным компонентом техники считается работа корпусом – резкие наклоны, свободные вращения, уклоны назад, рывки вперед.

Работа с оружием в этом стиле основана на тех же принципах. Например, «Копье шести соответствий», «Связки прямым мечом-цзянь», «Меч восьми пределов» и другие комплексы в большинстве базируются на коротких «прицельных уколах» в горло, пах и сердце противника.

По легендам, бацзицюань был создан то ли неким даосом по фамилии Лай из провинции Хэбэй, то ли буддийским монахом Чжан Юэшанем из монастыря в провинции Хэнань. Вторая версия позже дала стилю его полное название «Кулак восьми пределов Юэшаня» (Юэшань бацзицюань). В любом случае, ранняя история стиля, как это принято в мифологии ушу, связывается со святыми людьми – даосами или буддистами.

Но и реальный создатель бацзицюань – мусульманин У Чжун, по рассказам, был замечательной личностью. Родился он в начале 60-х годов XVII в. в уезде Цансянь провинции Хэбэй. Затем его семья, окончательно разорившись, решила попытать счастья на новом месте и пребралась в соседний уезд Цинсянь, деревню Мэнцунь. Там У Чжун и начал заниматься боевыми искусствами. Предпочитал он не кулачный бой, а упражнения с копьем – наиболее эффективное оружие того времени [209].

Однажды У Чжун был занят тем, что терпеливо объяснял своим ученикам 108 приемов боя с копьем (по другим версиям – с мечом). В этот момент на дороге появился старик—даос. Старик долго слушал речи У Чжуна и в конце концов сказал: «Мне кажется, что всеми этими приемами боя с копьем ты пользоваться все же не умеешь. Твои речи более умелы, чем твое боевое мастерство». Естественно, что уязвленный в присутствии учеников У Чжун предложил старику померяться силами на копьях. Уже через несколько мгновений схватки У Чжун понял, что поспешил с вызовом – столь удивительным оказалось мастерство даоса. У Чжун предложил остановить бой. Как только копья были опущены, ошеломленный У Чжун спросил: «Что это за школа владения копьем?». И услышал в ответ: «Копье Единого!». У Чжун уговорил старика поселиться у него в доме, прекратил преподавание и стал прилежным учеником, начав свой путь в боевых искусствах с чистого листа.

Но сколько ни спрашивал У Чжун, как зовут старика, тот ничего не отвечал. Загадочный старец показал У Чжуну стиль бацзицюань и «Копье шести соответствий» (от него же пошел и стиль «внутренней семьи» синъицюань). Стоило старику начать рассказывать об ушу, и У Чжун слышал то, что ему не приходилось слышать раньше, стоило ему начать демонстрировать технику боя, и У Чжун видел то, что ему не приходилось еще видеть.

Так прошел десяток лет. Однажды даос сообщил У Чжуну: «Ты уже полностью постиг мое искусство, и я могу умереть». У Чжун, заплакав, обратился к учителю: «В течение стольких лет Вы были столь добры ко мне, а я к своему стыду даже не знаю Вашего имени!». Учитель великодушно ответил: «Для всех учеников я известен по фамилии Лай» [209,336]. В период обучения даос познакомил У Чжуна и с древними ханьскими (китайскими) обычаями, в которых тот не очень разбирался, будучи мусульманином. По одной из версий, У Чжун похоронил мастера, следуя ханьским погребальным ритуалам.

По другой легенде, У Чжун обучался у Чжан Юэшаня, настоятеля буддийского храма Юэшаньсы («Монастырь горных пиков»), что в провинции Хэнань. Настоятель чаньского монастыря отличался необузданным нравом, но при этом был блестящим знатоком боя с монашеским посохом. Как-то его обитель сгорела дотла, и он стал странствующим монахом. Однажды придя в родную деревню У Чжуна, Чжан увидел, как тот наставляет своих многочисленных учеников в бое с копьем. Не сказав ни слова, монах нанес такой могучий удар посохом У Чжуну, то тот, даже не успев поднять руки, оказался на земле. После этого У Чжун, разогнав учеников, стал последователем Чжан Юэшаня.