Страница:

Воевать с белыми армиями Алексеева и Деникина они тоже совершенно не хотели, потому что эти армии им не угрожали. На западе шли сражения Второй Марны, решался исход всей войны. Снимать оттуда войска немцам совершенно не хотелось. Немцы поддержали антисоветское государство: Всевеликое Войско Донское. Их вполне устраивал такой союзник, который отделял их и от большевиков, и от деникинской Добровольческой армии, и от буйных красных армий Кубано-Черноморской советской республики.

И тогда большевики предложили немцам… занять Петроград. 5 августа нарком иностранных дел Советской России Чичерин обратился к немецкому послу Гельфериху: мол, сами большевики должны уйти для защиты Вологды от англичан. Но сил у них мало, пусть немцы войдут в Петроград…[54]

По-видимому, большевики и сами себя считали чем-то вроде туземных солдат при колонизаторах.

Немцы и тут не согласились – им совершенно не улыбалось кормить голодающий Петроград.

Вот когда на Баку наступали турки, Германия откликнулась на призыв Ленина! Ленин предлагал помочь в заключении перемирия, а за это – свободный доступ к нефти. Германия послала несколько нот турецкому правительству. Генерал Людендорф снял с Балканского фронта бригаду кавалерии, 6 батальонов пехоты и перебрасывал их в Поти – готовился к походу на Баку. Поход не состоялся, но это уж второй вопрос.

Немцы хотя и считали Советскую власть «правительством безумия», возобновили прекращенные в феврале 1918 года выплаты большевикам: по 3 млн золотых марок ежемесячно в июне – августе, чтобы удержать это правительство у власти.

Плохое качество – злорадство, но трудно не злорадствовать по поводу немецких разведчиков. Вот только что они гордо расхаживали с высоко поднятой головой, грудь колесом: герои! Их усилиями Россия выведена из войны, подчинена Германии. Их ставленники взяли власть, развалили армию и всю страну! Грандиозный успех, невероятная победа разведки!

…А теперь этим беднягам остается только вытирать со лба холодный пот, слушая крики на улице, глядя из-за штор на марширующих под красным знаменем. При этом кто-кто, а немецкие разведчики отлично знают, что именно они вызвали к жизни весь этот кошмар. И они-то лучше всех знают, что именно несет Германии большевизм… Представляю, как вскрикивали по ночам, просыпались в холодном поту, пили сердечные средства асы германской разведки. Как перед их мысленным взором проплывало: расстрелы кавалеров Рыцарских крестов, подвалы «чрезвычаек» под особняками на Курфюрстендамм, зловоние трупов в оврагах под Кёльном, мертвые дети плывут вниз по Рейну, крестьяне Баварии мечутся под пулеметным огнем…

Скажем честно: все эти кошмары немецкая разведка заработала! Так ее сотрудникам и надо, но ведь большевизма ни одному народу и ни одной стране не пожелаешь. Даже в назидание и для исправления.

Последнее имперское правительство Макса Баденского – того самого, что начинал переговоры, – решило круто изменить германскую политику.

5 ноября 1918 года правительство Германии по инициативе правых социал-демократов разорвало дипломатические отношения с Советской Россией. Оно выслало из Германии Иоффе, а германского посла отозвало из Москвы.

Разрабатывался план: нанести удары из Прибалтики и с Украины на Москву, сбросить Ленина и большевиков. Этим достигалось бы сразу три важные цели:

– со стороны западных держав можно рассчитывать на более мягкие условия мира;

– спасители от красного кошмара могли рассчитывать на благодарность послевоенной России;

– в союзе с Россией можно было быстро поднять экономику после войны.

План войны был совершенно реальным: Красная Армия даже в конце 1918 года не могла бы противостоять кадровым германским дивизиям. Двинуть сто-двести тысяч солдат – почти гарантированный успех.

Реализовать планы помешала революция в Германии.

О Ноябрьской революции в СССР писали много. Практически не писали о том, что Германия находилась в состоянии гражданской войны с 1918-го и, по крайней мере, до 1923-го, а пожалуй, и до прихода к власти национал-социалистов, в 1933 году.

Об этих событиях я расскажу в другой книге, «Гражданская война Европы».

Для истории Гражданской войны в России важно, что большевики активно раздували смуту в Германии: очень им мерещилось начало Мировой революции. Коммунисты готовы были бросить в Германию и армию. «Армия в три миллиона должна у нас быть к весне для помощи международному рабочему движению», – говорил Ленин.

Но все кончилось быстро. К весне 1919 года острая фаза гражданской войны в Германии затихла. Так и закончилась ничем первая практическая попытка перейти от рассуждений про Мировую революцию к практическим попыткам ее организовать. Но это была только первая попытка.

Эта Гражданская война велась вовсе не между сторонниками «старого» и «нового». Она велась между большевиками, которые хотели построить искусственное, выдуманное теоретиками общество, и всеми остальными – теми, кто строить такое общество категорически не хотел. Между утопией и жизнью.

Большевики рассказывали, что выражают интересы рабочих и крестьян. Но рабочие и крестьяне тоже не хотели воплощать в жизнь их выдумки. Поэтому во время Гражданской войны большевики подавляли рабочие восстания по всей России, во всех крупных промышленных центрах. Крестьян они убивали из огнеметов, морили голодом в концлагерях. Против большевиков воевали даже те крестьяне, которые категорически не хотели идти к белым.

Большевики не выражали интересов ни одного класса или сословия, ни одной общественной группы. Они хотели только одного – создать выдуманное Карлом Марксом коммунистическое общество. Они хотели сделать Мировую революцию и построить Земшарную республику Советов. Именно поэтому они воевали со «всеми остальными» – включая представителей других революционных партий.

К весне 1918 года в основных чертах сложилось новое государство: Советская Россия. Государство, от которого все побежали еще резвее, чем от большевиков без государства. Попробуем понять: почему?

Часть IV

Глава 1

И тогда большевики предложили немцам… занять Петроград. 5 августа нарком иностранных дел Советской России Чичерин обратился к немецкому послу Гельфериху: мол, сами большевики должны уйти для защиты Вологды от англичан. Но сил у них мало, пусть немцы войдут в Петроград…[54]

По-видимому, большевики и сами себя считали чем-то вроде туземных солдат при колонизаторах.

Немцы и тут не согласились – им совершенно не улыбалось кормить голодающий Петроград.

Вот когда на Баку наступали турки, Германия откликнулась на призыв Ленина! Ленин предлагал помочь в заключении перемирия, а за это – свободный доступ к нефти. Германия послала несколько нот турецкому правительству. Генерал Людендорф снял с Балканского фронта бригаду кавалерии, 6 батальонов пехоты и перебрасывал их в Поти – готовился к походу на Баку. Поход не состоялся, но это уж второй вопрос.

Немцы хотя и считали Советскую власть «правительством безумия», возобновили прекращенные в феврале 1918 года выплаты большевикам: по 3 млн золотых марок ежемесячно в июне – августе, чтобы удержать это правительство у власти.

Благодарность по-большевистски

Большевики так успешно работали с немецкими войсками в России, на Украине и в самой Германии, что к октябрю 1918 года в воздухе явственно запахло революцией. В смысле – немецкой революцией.Плохое качество – злорадство, но трудно не злорадствовать по поводу немецких разведчиков. Вот только что они гордо расхаживали с высоко поднятой головой, грудь колесом: герои! Их усилиями Россия выведена из войны, подчинена Германии. Их ставленники взяли власть, развалили армию и всю страну! Грандиозный успех, невероятная победа разведки!

…А теперь этим беднягам остается только вытирать со лба холодный пот, слушая крики на улице, глядя из-за штор на марширующих под красным знаменем. При этом кто-кто, а немецкие разведчики отлично знают, что именно они вызвали к жизни весь этот кошмар. И они-то лучше всех знают, что именно несет Германии большевизм… Представляю, как вскрикивали по ночам, просыпались в холодном поту, пили сердечные средства асы германской разведки. Как перед их мысленным взором проплывало: расстрелы кавалеров Рыцарских крестов, подвалы «чрезвычаек» под особняками на Курфюрстендамм, зловоние трупов в оврагах под Кёльном, мертвые дети плывут вниз по Рейну, крестьяне Баварии мечутся под пулеметным огнем…

Скажем честно: все эти кошмары немецкая разведка заработала! Так ее сотрудникам и надо, но ведь большевизма ни одному народу и ни одной стране не пожелаешь. Даже в назидание и для исправления.

Последнее имперское правительство Макса Баденского – того самого, что начинал переговоры, – решило круто изменить германскую политику.

5 ноября 1918 года правительство Германии по инициативе правых социал-демократов разорвало дипломатические отношения с Советской Россией. Оно выслало из Германии Иоффе, а германского посла отозвало из Москвы.

Разрабатывался план: нанести удары из Прибалтики и с Украины на Москву, сбросить Ленина и большевиков. Этим достигалось бы сразу три важные цели:

– со стороны западных держав можно рассчитывать на более мягкие условия мира;

– спасители от красного кошмара могли рассчитывать на благодарность послевоенной России;

– в союзе с Россией можно было быстро поднять экономику после войны.

План войны был совершенно реальным: Красная Армия даже в конце 1918 года не могла бы противостоять кадровым германским дивизиям. Двинуть сто-двести тысяч солдат – почти гарантированный успех.

Реализовать планы помешала революция в Германии.

О Ноябрьской революции в СССР писали много. Практически не писали о том, что Германия находилась в состоянии гражданской войны с 1918-го и, по крайней мере, до 1923-го, а пожалуй, и до прихода к власти национал-социалистов, в 1933 году.

Об этих событиях я расскажу в другой книге, «Гражданская война Европы».

Для истории Гражданской войны в России важно, что большевики активно раздували смуту в Германии: очень им мерещилось начало Мировой революции. Коммунисты готовы были бросить в Германию и армию. «Армия в три миллиона должна у нас быть к весне для помощи международному рабочему движению», – говорил Ленин.

Но все кончилось быстро. К весне 1919 года острая фаза гражданской войны в Германии затихла. Так и закончилась ничем первая практическая попытка перейти от рассуждений про Мировую революцию к практическим попыткам ее организовать. Но это была только первая попытка.

Рождение Гражданской войны

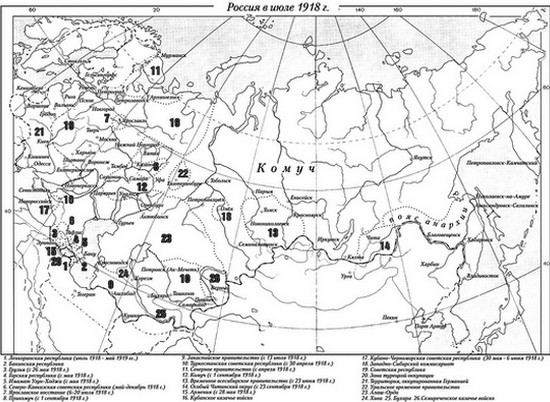

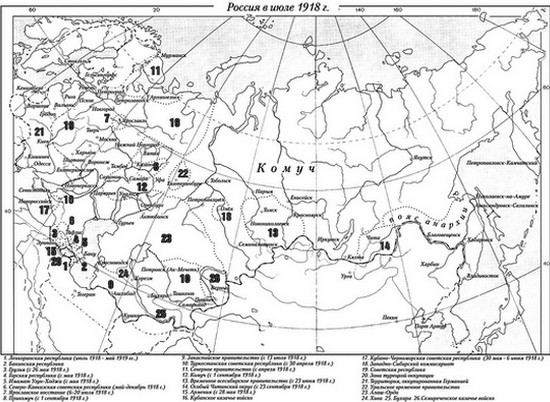

Мне пришлось забежать чуть-чуть вперед, рассказывая о том, как большевики организовывали Мировую революцию. Без этого фрагмента еще не все стало бы ясно… А так – вот все цвета мозаики. Гражданская война началась в Петрограде и в Москве в октябре – ноябре 1917 года. Всю зиму и весну 1918 года Гражданская война затопляет всю территорию России, выплескивается на Украину, рекой течет на восток до Тихого океана. Гражданская война врывается и в деревню, пока только в Европейской России.

Эта Гражданская война велась вовсе не между сторонниками «старого» и «нового». Она велась между большевиками, которые хотели построить искусственное, выдуманное теоретиками общество, и всеми остальными – теми, кто строить такое общество категорически не хотел. Между утопией и жизнью.

Большевики рассказывали, что выражают интересы рабочих и крестьян. Но рабочие и крестьяне тоже не хотели воплощать в жизнь их выдумки. Поэтому во время Гражданской войны большевики подавляли рабочие восстания по всей России, во всех крупных промышленных центрах. Крестьян они убивали из огнеметов, морили голодом в концлагерях. Против большевиков воевали даже те крестьяне, которые категорически не хотели идти к белым.

Большевики не выражали интересов ни одного класса или сословия, ни одной общественной группы. Они хотели только одного – создать выдуманное Карлом Марксом коммунистическое общество. Они хотели сделать Мировую революцию и построить Земшарную республику Советов. Именно поэтому они воевали со «всеми остальными» – включая представителей других революционных партий.

К весне 1918 года в основных чертах сложилось новое государство: Советская Россия. Государство, от которого все побежали еще резвее, чем от большевиков без государства. Попробуем понять: почему?

Часть IV

СОЗДАНИЕ МАШИНЫ

О! Этот прекрасный новый мир!

О. Хаксли

Глава 1

Осуществление утопии

Коммунисты хотели диктатуры пролетариата, и Ленин объяснял, что «научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть». То есть хотели ничем не ограниченной, ничем не стесненной власти.

«Военный коммунизм» – вовсе не следствие Гражданской войны, как рассказывали в СССР официальные историки. Коммунизм большевики вводили сразу же, старались как можно скорее. И думали, что навсегда. «Военный коммунизм» – это то, против чего воевала вся Россия. Причина Гражданской войны.

И красный террор вовсе не «ответ на белый террор, начатый контрреволюционерами летом 1918 года», как часто заявляли коммунисты[55]. И как пишет зачем-то А. Бушков, вводя в заблуждение своих читателей[56].

Современные коммунисты тоже любят ссылаться на государственное регулирование в разных типах государств. Вплоть до утверждений, что в США построен «самый настоящий социализм» и что «социалистическая республика США победила социалистический Советский Союз» в 1991 году[57].

Но политика большевиков не имеет ничего общего ни с Германией 1914 года, ни с США 2005-го. Никто и никогда не предполагал уничтожить вообще ВЕСЬ частный сектор. Никто и никогда не делал этого из высоких идейных соображений, для построения «светлого будущего». Большевики же хотели именно этого.

Большевики считали, что крупные синдикаты нужно сразу же национализировать, а ВСНХ будет ими управлять. Остальные частные предприятия стали объединять в синдикаты – чтобы они побыстрее «дозрели» до объединения.

14 ноября было принято положение о «рабочем контроле». Фабрично-заводские комитеты должны были теперь контролировать и само производство, и финансовую деятельность предприятия, и закупку сырья… Словом – абсолютно все. Коммерческая тайна отменялась.

Возник невероятный бардак, потому что никакие фабзавкомы не в силах заменить нормальную администрацию и опытных управляющих. Фабзавкомы вводили почасовую оплату труда вместо сдельной – падала производительность. Фабзавкомы отменяли обыски – хищения росли в десятки раз. Чем большей властью пользовался фабзавком – тем менее эффективно работало предприятие, тем быстрее нарастали бардак и развал, в конечном счете тем хуже платили зарплату самим же рабочим.

К тому же групповой эгоизм вел к лозунгам типа «Урал – уральцам» и «Волга – волгарям». А иные фабзавкомы попросту принимали решение… продать предприятие, а денежки поделить.

Но если руководство предприятия не пускало к власти фабзавкомы, большевики его конфисковывали – независимо от его «готовности». Первое предприятие – Ликинскую мануфактуру во Владимире конфисковали уже 17 ноября – через три дня после выхода закона о «рабочем контроле».

Зимой – весной 1918 года последовало множество декретов о конфискации конкретных предприятий. В апреле 1918 года была запрещена купля-продажа предприятий, в мае отменены права наследования. Имущество умерших или бежавших собственников национализировалось.

Предваряя социализацию экономики, для управления ею уже 2 декабря 1917 года на основе одного из ведомств Временного правительства был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). В ведении ВСНХ в марте 1918 года оказалось 836 предприятий. К маю добавилось еще 305.

ВСНХ опирался на местные Советы народного хозяйства (Совнархозы). В рамках ВСНХ вводились главки, ведавшие отдельными отраслями промышленности. Мало того, что сказочно (в десятки раз) расплодилась бюрократия, она была еще и совершенно некомпетентной. Работа главков ВСНХ планомерно вела к еще большему развалу хозяйства.

28 июня объявлена национализация всей крупной промышленности – до 2 тысяч предприятий, все активы которых составляли больше 1 млн рублей. История этого декрета несколько анекдотична – как, впрочем, и многие страницы истории Советской России. Дело в том, что Германия потребовала: если будете национализировать собственность немецких подданных, платите немедленно полную сумму национализированного! И пусть так будет с 30 июня. После Брестского мира Красный Остров был чем-то вроде доминиона Германии и никакой собственной воли не имел. Но и платить очень не хочется… За считаные часы Ленин написал текст декрета, Свердлов помчался во ВЦИК его утверждать… Успели!!!

После 28 июня 1918 года фабзавкомы были быстро упразднены как помеха государственному управлению. Все по Ленину.

К зиме 1917/18 года российская промышленность была в очень тяжелом состоянии; ее продукция упала до 36,4 % довоенной. А развал продолжался. К лету 1918 года производство нефти упало в 2,1 раза, угля – в 2,4, стали – в 7,7, тканей – в 1,4 раза по сравнению с концом 1917 года. Реальная зарплата рабочих к июлю 1918 года составила от силы 20 % уровня 1913 года, безработица превысила 600 тысяч человек. Начался голод – и товарный, и из-за отсутствия продуктов питания… Народ начал разбегаться из городов.

Конфисковав частные предприятия и упразднив аппарат прежнего правительства, в том числе налоговый, Сов-нарком лишил себя поступления средств.

Главным их источником стал печатный станок: за 1918 год объем денег в обращении вырос в 3 раза, а позже принял астрономические размеры. Уже летом 1918 года не успевали добавлять лишние нолики на купюрах и появились «лимоны» – то есть миллионы. Получал человек купюру в 1000 руб-лей – и дорисовывал сам, своей рукой, еще три нуля.

Поэтому деньги сами по себе играли все меньшую роль. Все важнее становились натуральные поставки керосина, промышленных товаров и продуктов. Большевики с самого начала объявили бесплатным обучение и медицинское обслуживание. Теперь стал бесплатным и транспорт.

Любимыми словечками большевиков стали «саботаж» и «разруха». По поводу саботажа хорошо высказался участник Всероссийского съезда Совнархозов А.К. Гастев в мае 1918 года: «Мы имеем дело с громадным миллионным саботажем. Мне смешно, когда говорят о буржуазном саботаже, когда на испуганного буржуа указывают как на саботажника. Мы имеем саботаж национальный, народный, пролетарский».

Не забудем, что за «саботаж» можно было и жизни лишиться. Бросил работу?! Уезжаешь в маленький городок, где еще есть продукты?! Ты саботажник! К стенке тебя!

А про разруху… По-моему, очень хорошо видно, кто и зачем разваливает народное хозяйство. Разруха – детище коммунистов и их дивной марксистской идеологии.

«…халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

– Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, – сказал Калугин, закатывая на мне рукава, – мальчик был пудов на девять…»[58]

Кто этот «мальчик»? Сейчас узнаете:

«Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосках, шкафами…

Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

– Была не была, – сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками – подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами…

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы 20 см в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме российского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

– Была не была, – сказал он, – авось не считаны… Мне лакеи рассказывали, Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское… А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах – латки…

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален. Лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами»[59].

Что сказать об этом описании открытого, наглого мародерства?

Император Николай II и его семья, кстати говоря, тогда были еще живы. Калугин и Бабель копались в имуществе пока еще не убитых людей, перетряхивали детские игрушки, рубашечки и частную переписку не просто императора – но вполне конкретной, вполне определенной семьи.

14 декабря 1917 года все банки стали государственными. Рано утром к зданиям банков подъехали отряды вооруженных красногвардейцев, солдат и балтийских матросов. Они перекрыли входы и выходы, изъяли документацию и ключи от кладовых и от сейфов частных лиц[60]. Специальные комиссары начали собирать все захваченные в банках ценности. Собственникам вкладов и ценностей в «стальных ящиках» объяснили, что все это они украли у трудового народа, а теперь ценности возвращаются к трудящимся.

Более того: множество людей, начиная с января 1918 года, арестовывали и держали в тюрьме, выбивая у них деньги и драгоценности. Тут надо внести полную ясность: драгоценности были у многих. Были и акции предприятий – многие интеллигенты, чиновники, рабочие, владельцы мелких предприятий покупали акции – дивиденты составляли более высокий процент, чем платили в банке. Таких мелких акционеров было в России порядка 200 тысяч человек, и ведь каждый вложил в акции предприятий своей страны какие-то заработанные деньги. Конечно, покупали акции и спекулянты, и преступники, но ведь не 200 же тысяч их было?

В январе 1918 года Ленин аннулировал все государственные займы, включая иностранные. На эти займы подписывались тоже сотни тысяч – часто из патриотических соображений.

Драгоценные вещи были у большинства семей, в том числе и у крестьянских. Вопрос, конечно, сколько именно и на какую сумму. Исторические драгоценности семьи великого князя могли стоить миллионы рублей. Жена банкира или адвоката могла «выйти в свет» с ожерельем или брошью стоимостью в тысячи или в десятки тысяч. Дочь квалифицированного рабочего, булочника или учителя гимназии носила украшения ценой в десятки рублей или от силы в сотни. Но золотые монеты, кольца или изделия с драгоценными камнями были у миллионов людей, без преувеличения. Считая обручальные кольца – у десятков миллионов людей.

Сегодня этим в России опять никого не удивишь. Молодежь даже может не представлять себе, что может быть иначе. А оно очень даже может!

В 1918 году, если кто-то и успел унести ценности, хранившиеся в банке, или вообще держал их у себя дома, им вовсю занимались в ЧК. Ты ни в чем не виноват, тебя и не обвиняют… Золото отдавай!

У Булгакова с большим юмором описан «театр», в котором держат и морят голодом «буржуев», утаивающих от «народной» власти валюту и драгоценности. Коммунистический писатель Марвич описывал это ограбление в книгах, официально издававшихся в СССР, без малейшего юмора[61].

В жизни все было не так весело. Мой родственник Петр Николаевич Спесивцев был арестован в конце декабря 1917 года. Его избивали сапогами, привязывали к раскаленной трубе парового отопления, вырвали два ногтя на левой руке. Спас Петра Николаевича один банковский служащий: он показал чекистам, что все ценности Спесивцев держал в «стальном ящике», дома ничего не оставлял. И моего прадеда отпустили[62].

Другого моего дальнего родственника, Петра Ивановича Федорова, держали в тюрьме подольше – он проявил ненормальное упорство, отказываясь отдать свою собственность, целых два месяца. Ужас вызывали его рассказы о том, как по очереди спали в камере: в нее набили 53 человека, а рассчитана она была на 19. Как выкрикивали имена выводимых на допрос. В каком состоянии эти люди возвращались… кто возвращался.

После того как новый «следователь», венгерский еврей, пообещал расстрелять родственников жены, П.И. Федоров отдал часть своего золота – драгоценности первой жены. Остальное – золотые монеты и привезенные из Средней Азии кольца – выбросил в Неву. Всякий раз, проходя через Троицкий мост, я затаенно улыбаюсь, потому что помню место, где полетел в воду увесистый сверток. Большевичкам и их наследничкам типа господина Зюганова место могу показать – пусть поныряют.

Эти меры не оказали большого влияния на жизнь рабочих: деньги имели все меньшее и меньшее значение, а 8-часовой день рабочие еще весной 1917 года ввели сами – явочным порядком.

В декабре 1917 года были запрещены сделки с недвижимостью, а в августе 1918 года городскую недвижимость официально национализировали. Но уже в начале ноября началась грандиозная перемена собственников жилья: разрешено было занимать пустующие квартиры и «подселяться». При этом никого не волновало, почему жилье «пустует». Квартиры, оставленные на время командировки или отъезда на лечение и временного проживания в другом городе, легко захватывались всеми желающими. Они ведь так и стояли – с мебелью, с печами, готовыми к протопке, с постельным бельем и одеждой в шкафах, с галошами на стойке в прихожей, с семейными фотографиями и картинами. Приходи, поселяйся и живи.

Если у вас большая квартира, вас вполне могли «уплотнить». То есть вселить в эту квартиру или такого же «буржуя», или вообще любого, кого захочет вселить новая власть. А то ведь и правда – кто-то «один в семи комнатах, а другой пропитание на помойке ищет»[63]. Непорядок. Я не зря вспомнил «Собачье сердце» – там все разворачивается как раз вокруг идеи «уплотнения» профессора Преображенского.

Кто решал, какая квартира «слишком большая»? Да любой местный Совет любого уровня. При этом «лишние» комнаты захватывались внезапно, чтобы хозяева не успели вынести оттуда вещей. Часто «трудящиеся» – особенно вооруженные – и сами «уплотняли» «буржуев». Совет только выдавал им ордера на жилье задним числом: по факту захвата.

Именно с этого времени во всех крупных городах обычным делом стали «коммуналки» – квартиры на многих хозяев. Само название «коммуналка» – это производное от «коммунальная квартира», в которой живут не частные собственники, а ведется общее, коммунальное хозяйство.

Предоставляю читателям судить самим, кто именно из «пролетариев», люди какого склада особенно лихо «уплотняли» «буржуазию».

Но ведь, «уплотняя» и «репрессируя», коммунисты только распространяли на сотни тысяч людей то, что уже сделали с кучкой очень знатных и богатых людей. Нет ведь никакой нравственной разницы, пытать и убивать великого князя, владельца завода, профессора или мастера на железной дороге. Разница только в том, сколько денег и других ценностей можно найти в карманах трупа.

21 ноября 1918 года внутренняя торговля была объявлена государственной монополией, частные торговцы превратились в спекулянтов, которых преследовала ЧК.

Всегда города кормили крестьяне или жители пригородов, державшие коров и разводившие огороды. Эти полезнейшие люди вдруг, совершенно неожиданно для самих себя, не имели уже права продавать в городах что бы то ни было: ни хлеб, ни молоко, ни творог, ни масло, ни капусту, ни картошку, ни… Словом, совершенно никакие продукты. Нельзя. Частный торговец стихийно порождает капитализм, а ужасы капитализма требуют решительной борьбы.

От теории – к практике! И. Бабель отлично описывает, как зимой 1918 года на перроне Московского вокзала в Петрограде «заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду»[64].

«Военный коммунизм» – вовсе не следствие Гражданской войны, как рассказывали в СССР официальные историки. Коммунизм большевики вводили сразу же, старались как можно скорее. И думали, что навсегда. «Военный коммунизм» – это то, против чего воевала вся Россия. Причина Гражданской войны.

И красный террор вовсе не «ответ на белый террор, начатый контрреволюционерами летом 1918 года», как часто заявляли коммунисты[55]. И как пишет зачем-то А. Бушков, вводя в заблуждение своих читателей[56].

Экономика

Большевики ссылались на опыт стран Европы: мол, у них государство принимает все большее участие в экономике. Ленин восхищался германской системой «военно-государственного монополистического капитализма, или, говоря проще, военной каторгой для рабочих». По Ленину, опыт этого «военно-государственного капитализма» и должно заимствовать пролетарское государство.Современные коммунисты тоже любят ссылаться на государственное регулирование в разных типах государств. Вплоть до утверждений, что в США построен «самый настоящий социализм» и что «социалистическая республика США победила социалистический Советский Союз» в 1991 году[57].

Но политика большевиков не имеет ничего общего ни с Германией 1914 года, ни с США 2005-го. Никто и никогда не предполагал уничтожить вообще ВЕСЬ частный сектор. Никто и никогда не делал этого из высоких идейных соображений, для построения «светлого будущего». Большевики же хотели именно этого.

Большевики считали, что крупные синдикаты нужно сразу же национализировать, а ВСНХ будет ими управлять. Остальные частные предприятия стали объединять в синдикаты – чтобы они побыстрее «дозрели» до объединения.

14 ноября было принято положение о «рабочем контроле». Фабрично-заводские комитеты должны были теперь контролировать и само производство, и финансовую деятельность предприятия, и закупку сырья… Словом – абсолютно все. Коммерческая тайна отменялась.

Возник невероятный бардак, потому что никакие фабзавкомы не в силах заменить нормальную администрацию и опытных управляющих. Фабзавкомы вводили почасовую оплату труда вместо сдельной – падала производительность. Фабзавкомы отменяли обыски – хищения росли в десятки раз. Чем большей властью пользовался фабзавком – тем менее эффективно работало предприятие, тем быстрее нарастали бардак и развал, в конечном счете тем хуже платили зарплату самим же рабочим.

К тому же групповой эгоизм вел к лозунгам типа «Урал – уральцам» и «Волга – волгарям». А иные фабзавкомы попросту принимали решение… продать предприятие, а денежки поделить.

Но если руководство предприятия не пускало к власти фабзавкомы, большевики его конфисковывали – независимо от его «готовности». Первое предприятие – Ликинскую мануфактуру во Владимире конфисковали уже 17 ноября – через три дня после выхода закона о «рабочем контроле».

Зимой – весной 1918 года последовало множество декретов о конфискации конкретных предприятий. В апреле 1918 года была запрещена купля-продажа предприятий, в мае отменены права наследования. Имущество умерших или бежавших собственников национализировалось.

Предваряя социализацию экономики, для управления ею уже 2 декабря 1917 года на основе одного из ведомств Временного правительства был создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). В ведении ВСНХ в марте 1918 года оказалось 836 предприятий. К маю добавилось еще 305.

ВСНХ опирался на местные Советы народного хозяйства (Совнархозы). В рамках ВСНХ вводились главки, ведавшие отдельными отраслями промышленности. Мало того, что сказочно (в десятки раз) расплодилась бюрократия, она была еще и совершенно некомпетентной. Работа главков ВСНХ планомерно вела к еще большему развалу хозяйства.

28 июня объявлена национализация всей крупной промышленности – до 2 тысяч предприятий, все активы которых составляли больше 1 млн рублей. История этого декрета несколько анекдотична – как, впрочем, и многие страницы истории Советской России. Дело в том, что Германия потребовала: если будете национализировать собственность немецких подданных, платите немедленно полную сумму национализированного! И пусть так будет с 30 июня. После Брестского мира Красный Остров был чем-то вроде доминиона Германии и никакой собственной воли не имел. Но и платить очень не хочется… За считаные часы Ленин написал текст декрета, Свердлов помчался во ВЦИК его утверждать… Успели!!!

После 28 июня 1918 года фабзавкомы были быстро упразднены как помеха государственному управлению. Все по Ленину.

К зиме 1917/18 года российская промышленность была в очень тяжелом состоянии; ее продукция упала до 36,4 % довоенной. А развал продолжался. К лету 1918 года производство нефти упало в 2,1 раза, угля – в 2,4, стали – в 7,7, тканей – в 1,4 раза по сравнению с концом 1917 года. Реальная зарплата рабочих к июлю 1918 года составила от силы 20 % уровня 1913 года, безработица превысила 600 тысяч человек. Начался голод – и товарный, и из-за отсутствия продуктов питания… Народ начал разбегаться из городов.

Конфисковав частные предприятия и упразднив аппарат прежнего правительства, в том числе налоговый, Сов-нарком лишил себя поступления средств.

Главным их источником стал печатный станок: за 1918 год объем денег в обращении вырос в 3 раза, а позже принял астрономические размеры. Уже летом 1918 года не успевали добавлять лишние нолики на купюрах и появились «лимоны» – то есть миллионы. Получал человек купюру в 1000 руб-лей – и дорисовывал сам, своей рукой, еще три нуля.

Поэтому деньги сами по себе играли все меньшую роль. Все важнее становились натуральные поставки керосина, промышленных товаров и продуктов. Большевики с самого начала объявили бесплатным обучение и медицинское обслуживание. Теперь стал бесплатным и транспорт.

Любимыми словечками большевиков стали «саботаж» и «разруха». По поводу саботажа хорошо высказался участник Всероссийского съезда Совнархозов А.К. Гастев в мае 1918 года: «Мы имеем дело с громадным миллионным саботажем. Мне смешно, когда говорят о буржуазном саботаже, когда на испуганного буржуа указывают как на саботажника. Мы имеем саботаж национальный, народный, пролетарский».

Не забудем, что за «саботаж» можно было и жизни лишиться. Бросил работу?! Уезжаешь в маленький городок, где еще есть продукты?! Ты саботажник! К стенке тебя!

А про разруху… По-моему, очень хорошо видно, кто и зачем разваливает народное хозяйство. Разруха – детище коммунистов и их дивной марксистской идеологии.

Массовое ограбление

Захватывая царские и княжеские дворцы, коммунисты присваивали себе не только здания, но и все найденные в них ценности. Свою мародерскую деятельность они и не пытались скрывать, считая ее вполне оправданной «интересами трудящихся». Вот замечательное описание чекиста И. Бабеля, которого до сих пор некоторые считают писателем:«…халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

– Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, – сказал Калугин, закатывая на мне рукава, – мальчик был пудов на девять…»[58]

Кто этот «мальчик»? Сейчас узнаете:

«Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосках, шкафами…

Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

– Была не была, – сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками – подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами…

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы 20 см в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме российского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

– Была не была, – сказал он, – авось не считаны… Мне лакеи рассказывали, Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское… А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах – латки…

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален. Лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами»[59].

Что сказать об этом описании открытого, наглого мародерства?

Император Николай II и его семья, кстати говоря, тогда были еще живы. Калугин и Бабель копались в имуществе пока еще не убитых людей, перетряхивали детские игрушки, рубашечки и частную переписку не просто императора – но вполне конкретной, вполне определенной семьи.

14 декабря 1917 года все банки стали государственными. Рано утром к зданиям банков подъехали отряды вооруженных красногвардейцев, солдат и балтийских матросов. Они перекрыли входы и выходы, изъяли документацию и ключи от кладовых и от сейфов частных лиц[60]. Специальные комиссары начали собирать все захваченные в банках ценности. Собственникам вкладов и ценностей в «стальных ящиках» объяснили, что все это они украли у трудового народа, а теперь ценности возвращаются к трудящимся.

Более того: множество людей, начиная с января 1918 года, арестовывали и держали в тюрьме, выбивая у них деньги и драгоценности. Тут надо внести полную ясность: драгоценности были у многих. Были и акции предприятий – многие интеллигенты, чиновники, рабочие, владельцы мелких предприятий покупали акции – дивиденты составляли более высокий процент, чем платили в банке. Таких мелких акционеров было в России порядка 200 тысяч человек, и ведь каждый вложил в акции предприятий своей страны какие-то заработанные деньги. Конечно, покупали акции и спекулянты, и преступники, но ведь не 200 же тысяч их было?

В январе 1918 года Ленин аннулировал все государственные займы, включая иностранные. На эти займы подписывались тоже сотни тысяч – часто из патриотических соображений.

Драгоценные вещи были у большинства семей, в том числе и у крестьянских. Вопрос, конечно, сколько именно и на какую сумму. Исторические драгоценности семьи великого князя могли стоить миллионы рублей. Жена банкира или адвоката могла «выйти в свет» с ожерельем или брошью стоимостью в тысячи или в десятки тысяч. Дочь квалифицированного рабочего, булочника или учителя гимназии носила украшения ценой в десятки рублей или от силы в сотни. Но золотые монеты, кольца или изделия с драгоценными камнями были у миллионов людей, без преувеличения. Считая обручальные кольца – у десятков миллионов людей.

Сегодня этим в России опять никого не удивишь. Молодежь даже может не представлять себе, что может быть иначе. А оно очень даже может!

В 1918 году, если кто-то и успел унести ценности, хранившиеся в банке, или вообще держал их у себя дома, им вовсю занимались в ЧК. Ты ни в чем не виноват, тебя и не обвиняют… Золото отдавай!

У Булгакова с большим юмором описан «театр», в котором держат и морят голодом «буржуев», утаивающих от «народной» власти валюту и драгоценности. Коммунистический писатель Марвич описывал это ограбление в книгах, официально издававшихся в СССР, без малейшего юмора[61].

В жизни все было не так весело. Мой родственник Петр Николаевич Спесивцев был арестован в конце декабря 1917 года. Его избивали сапогами, привязывали к раскаленной трубе парового отопления, вырвали два ногтя на левой руке. Спас Петра Николаевича один банковский служащий: он показал чекистам, что все ценности Спесивцев держал в «стальном ящике», дома ничего не оставлял. И моего прадеда отпустили[62].

Другого моего дальнего родственника, Петра Ивановича Федорова, держали в тюрьме подольше – он проявил ненормальное упорство, отказываясь отдать свою собственность, целых два месяца. Ужас вызывали его рассказы о том, как по очереди спали в камере: в нее набили 53 человека, а рассчитана она была на 19. Как выкрикивали имена выводимых на допрос. В каком состоянии эти люди возвращались… кто возвращался.

После того как новый «следователь», венгерский еврей, пообещал расстрелять родственников жены, П.И. Федоров отдал часть своего золота – драгоценности первой жены. Остальное – золотые монеты и привезенные из Средней Азии кольца – выбросил в Неву. Всякий раз, проходя через Троицкий мост, я затаенно улыбаюсь, потому что помню место, где полетел в воду увесистый сверток. Большевичкам и их наследничкам типа господина Зюганова место могу показать – пусть поныряют.

Жилищный вопрос

29 октября устанавливался 8-часовой рабочий день, вводилось новое законодательство об оплате работы женщин и подростков, о пособиях по безработице и об оплачиваемых отпусках.Эти меры не оказали большого влияния на жизнь рабочих: деньги имели все меньшее и меньшее значение, а 8-часовой день рабочие еще весной 1917 года ввели сами – явочным порядком.

В декабре 1917 года были запрещены сделки с недвижимостью, а в августе 1918 года городскую недвижимость официально национализировали. Но уже в начале ноября началась грандиозная перемена собственников жилья: разрешено было занимать пустующие квартиры и «подселяться». При этом никого не волновало, почему жилье «пустует». Квартиры, оставленные на время командировки или отъезда на лечение и временного проживания в другом городе, легко захватывались всеми желающими. Они ведь так и стояли – с мебелью, с печами, готовыми к протопке, с постельным бельем и одеждой в шкафах, с галошами на стойке в прихожей, с семейными фотографиями и картинами. Приходи, поселяйся и живи.

Если у вас большая квартира, вас вполне могли «уплотнить». То есть вселить в эту квартиру или такого же «буржуя», или вообще любого, кого захочет вселить новая власть. А то ведь и правда – кто-то «один в семи комнатах, а другой пропитание на помойке ищет»[63]. Непорядок. Я не зря вспомнил «Собачье сердце» – там все разворачивается как раз вокруг идеи «уплотнения» профессора Преображенского.

Кто решал, какая квартира «слишком большая»? Да любой местный Совет любого уровня. При этом «лишние» комнаты захватывались внезапно, чтобы хозяева не успели вынести оттуда вещей. Часто «трудящиеся» – особенно вооруженные – и сами «уплотняли» «буржуев». Совет только выдавал им ордера на жилье задним числом: по факту захвата.

Именно с этого времени во всех крупных городах обычным делом стали «коммуналки» – квартиры на многих хозяев. Само название «коммуналка» – это производное от «коммунальная квартира», в которой живут не частные собственники, а ведется общее, коммунальное хозяйство.

Предоставляю читателям судить самим, кто именно из «пролетариев», люди какого склада особенно лихо «уплотняли» «буржуазию».

Но ведь, «уплотняя» и «репрессируя», коммунисты только распространяли на сотни тысяч людей то, что уже сделали с кучкой очень знатных и богатых людей. Нет ведь никакой нравственной разницы, пытать и убивать великого князя, владельца завода, профессора или мастера на железной дороге. Разница только в том, сколько денег и других ценностей можно найти в карманах трупа.

Организация голода

Коммунисты откровенно хотели «прямого перехода к социализму», то есть отменить частную собственность и заменить денежно-рыночные отношения административным распределением пайков. На это и были нацелены экономические декреты Совнаркома. Отмена частного предпринимательства означала, в частности, что в городах государство становилось единственным работодателем, от которого все население зависело.21 ноября 1918 года внутренняя торговля была объявлена государственной монополией, частные торговцы превратились в спекулянтов, которых преследовала ЧК.

Всегда города кормили крестьяне или жители пригородов, державшие коров и разводившие огороды. Эти полезнейшие люди вдруг, совершенно неожиданно для самих себя, не имели уже права продавать в городах что бы то ни было: ни хлеб, ни молоко, ни творог, ни масло, ни капусту, ни картошку, ни… Словом, совершенно никакие продукты. Нельзя. Частный торговец стихийно порождает капитализм, а ужасы капитализма требуют решительной борьбы.

От теории – к практике! И. Бабель отлично описывает, как зимой 1918 года на перроне Московского вокзала в Петрограде «заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду»[64].