Вопрос о взятии Берлина интенсивно обсуждался политическим и военным руководством СССР, Англии и США, начиная с февраля 1945 г. и приобрел характер соперничества. 1 апреля 1945 г. в Москву в Ставку Верховного Главнокомандования были вызваны командующие 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами маршалы Жуков и Конев. «Так кто же будет брать Берлин, мы или союзники?» – задал им вопрос Сталин. Поводом для такой постановки вопроса были полученные в Москве сведения о том, что западные союзники создают для взятия Берлина группировку войск под командованием фельдмаршала Б. Монтгомери и развернули с этой целью подготовительные мероприятия. «Берлин будем брать мы, – ответил Конев, – и возьмем его раньше союзников». Жуков сказал, что к этому готовы войска 1-го Белорусского фронта, который имел к этому времени достаточно сил и был нацелен на Берлин с кратчайшего расстояния. По стечению обстоятельств именно в этот же день, 1 апреля, У. Черчилль направил Ф. Рузвельту следующую телеграмму: «Ничто не окажет такого психологического воздействия и не вызовет такого отчаяния среди германских сил сопротивления, как нападение на Берлин. Существует еще одна сторона дела, которую Вам и мне следовало бы рассмотреть. Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также и Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, что они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу. Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять.».

Телеграмма У. Черчилля была последней попыткой добиться пересмотра решения, принятого верховным главнокомандующим союзными силами в Европе Д. Эйзенхауэром о наступлении американских войск в направлении Лейпцига и Дрездена. Об этом он сообщил еще 28 марта 1945 г. в личном послании Сталину. Эйзенхауэр отклонил настойчивую просьбу Монтгомери о выделении ему 10 дивизий для наступления на Берлин. Комитет начальников штабов, а затем и президент Ф. Рузвельт поддержали решение главнокомандующего.

Советское Верховное Главнокомандование, планируя заключительную наступательную операцию, еще в конце 1944 г. поставило перед войсками 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов задачу в кратчайший срок овладеть Берлином. Однако события заставили изменить это решение. Советскому командованию поступила информация, что противник сосредотачивает мощные группировки на флангах 1-го Белорусского фронта в Восточной Померании и Верхней Силезии. Поэтому войска 1-го Белорусского фронта были перенацелены на ведение боев в северо-западном направлении против группировки немцев в Померании.

Уже после войны решение Жукова отложить операцию по взятию Берлина подвергалось критике со стороны некоторых советских военачальников. Версии о том, что наступление на столицу Германии в феврале 1945 г. можно было бы и продолжить, придерживался и бывший командующий 8-й гвардейской армией маршал В. Чуйков. Однако сторонники такой гипотезы оказались в меньшинстве.

В Берлинской операции перед войсками Жукова находилась сильно укрепленная полоса немецкой обороны на Зееловских высотах. 1-му Украинскому фронту предстояло прорываться несколько южнее Берлина и наступать в направлении реки Эльбы на соединение с передовыми частями западных союзников. Командующему 1-м Украинским фронтом И. Коневу ставилась и еще одна задача: частью сил нанести удар по Берлину с юга. При этом разграничительная линия между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами была доведена только до города Люббен (60 км юго-восточнее Берлина). Маршал Конев вспоминал впоследствии, что при утверждении проекта операции Сталин провел на карте разграничительную линию вплоть до Люббена, но затем ее оборвал и дальше линию не провел. Он ничего не сказал при этом, но, судя по всему, тем самым молчаливо предложил действовать далее исходя из обстановки. Возможно, в этом обрыве был негласный призыв к соревнованию?..

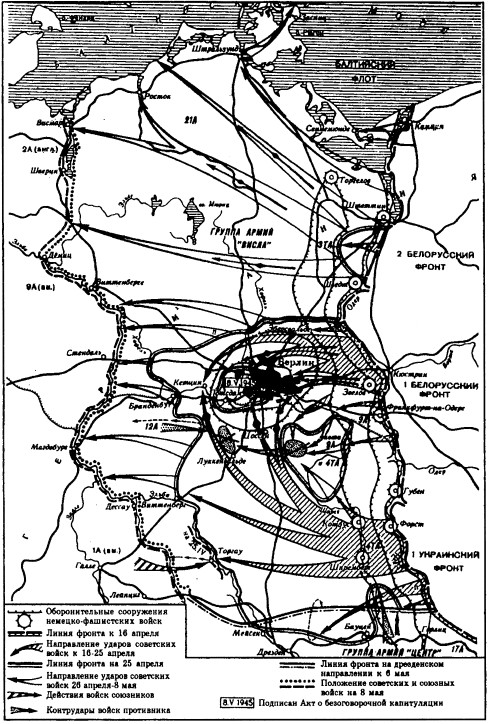

16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в наступление. 2-й Белорусский фронт (командующий – К. Рокоссовский) начал наступление 18 апреля. Его действия имели также большое значение для взятия Берлина, поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил.

Берлинская операция. 16 апреля – 8 мая 1945 г.

Войска Жукова довольно быстро преодолели первую оборонительную полосу. Их наступление поддерживали до 4 тыс. танков, 22 тыс. стволов артиллерии, около 4 тыс. самолетов. Только за первые сутки операции было произведено 15 тыс. самолето-вылетов для бомбардировки позиций врага. Однако с наступлением рассвета немцы пришли в себя, и их сопротивление по мере приближения к Зееловским высотам стало возрастать. На удержание этих высот, являвшихся ключом к Берлину, противник бросил главные силы. Здесь советские войска понесли особенно чувствительные потери. Тем не менее положительным моментом являлся тот факт, что немецкое верховное командование, опасаясь прорыва советских ударных соединений на этом участке, бросило сюда практически все резервы, находившиеся под Берлином, и даже вывело часть войск, предназначенных для непосредственной обороны самой столицы Германии. Как впоследствии отмечал сам Г. Жуков, в этом состоял «большой просчет» противника: «Подходящие из Берлина и его окрестностей резервы были разгромлены нашей авиацией и танками. Поэтому когда наши войска ворвались в Берлин, то некоторые районы города оказались оголенными, в частности, в отношении зенитных орудий. Выведя резервы из Берлина, противник нарушил непрерывную линию обороны, ослабил эту оборону столицы и уже не мог устоять против мощного натиска наступающих.»

К исходу 21 апреля соединения 2-й гвардейской танковой, 3-й и 5-й ударных армий 1-го Белорусского фронта вышли на северо-восточную окраину Берлина. Часть войск фронта, обойдя город с севера, продвигалась к Эльбе.

Следует отметить, что войска 1-го Украинского фронта маршала Конева встречали на пути своего продвижения несколько меньшее сопротивление. Уже к исходу 18 апреля войска фронта завершили прорыв нейсенского рубежа обороны, форсировали Шпрее и обеспечили условия для окружения Берлина с юга. За день до этого И. Конев направляет телеграмму командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями генералам П. Рыбалко и Д. Лелюшенко, в которой нацеливает их на взятие Берлина. Он требует от них не ввязываться в затяжные и лобовые бои, смелее продвигаться вперед. 20 апреля Конев и Жуков направляют своим подчиненным соединениям практически одинаковые приказы: «Первыми ворваться в Берлин».

Немецкое командование предприняло последнюю отчаянную попытку спасти положение под Берлином. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию, ранее предназначавшуюся для действий против американских войск, на восток, против 1-го Украинского фронта, чтобы в районе Ютеборга выйти на соединение с войсками 9-й армии и частью сил 4-й танковой армии. Но войска 1-го Украинского фронта отразили контрудар противника и приступили к его уничтожению. В самом Берлине германские войска продолжали упорно сражаться.

24 апреля ударные соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, соединившись в районе Бранденбурга, замкнули кольцо окружения немецких войск в Берлине.

25 апреля войска 1-го Украинского фронта встретились на Эльбе с войсками 12-й американской группы армий генерала О. Брэдли. К этому времени танкисты генерала Рыбалко (1-й Украинский фронт), форсировав с ходу Шпрее, с ожесточенными боями продвигались к центру Берлина (разграничительная линия между войсками фронтов была изменена и проходила примерно по центру города) и оказались в тылу боевых порядков 8-й гвардейской армии и 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, что на какое-то время вызвало неразбериху, которая, видимо, принесла немало неоправданных жертв.

В Генеральном штабе внимательно следили за ходом событий, и Коневу была направлена директива о новой разгранлинии. Суть ее сводилась к тому, что войска Конева, которые к тому времени достигли Тиргартена, должны быть отведены, с тем, чтобы их место заняли войска Жукова. Центр Берлина теперь входил в полосу действий армий 1-го Белорусского фронта, что огорчило маршала Конева. Но ему ничего не оставалось, как подчиниться приказу.

В побежденном Берлине. Май 1945 г.

Между тем сражения в столице Германии продолжались с неослабевающей силой. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 30 апреля разведчики 150-й стрелковой дивизии М. Егоров и М. Кантария водрузили красное знамя над рейхстагом. Имперская канцелярия была взята штурмом[17].

В тот же день, 30 апреля, не дожидаясь, пока советские солдаты ворвутся в бункер, расположенный на территории имперской канцелярии, покончил жизнь самоубийством Гитлер. Он заперся в своем кабинете вместе с Евой Браун. Через несколько минут прозвучал выстрел. Трупы Гитлера и Евы, на которой он накануне женился, были облиты бензином и сожжены его приближенными во дворе имперской канцелярии. Покончил жизнь самоубийством и министр пропаганды И. Геббельс. 2-го мая остатки берлинского гарнизона во главе с начальником обороны города генералом Г. Вейдлингом сдались в плен.

С падением Берлина Германия утратила способность к организованному сопротивлению.

Потери советских войск в Берлинской операции были исключительно велики. Убитыми и ранеными они превысили 350 тыс. человек. Из них безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести) составили 78 тыс. человек. Потери противника были намного больше. Перестала существовать целая немецкая группировка количеством около 1 млн человек. Примерно 150 тыс. человек были убиты, остальные взяты в плен или успели уйти на запад.

Лишь в Чехословакии немецкие войска некоторое время продолжали вести боевые действия. Чтобы покончить с этой группировкой, часть сил 1-го Украинского фронта была направлена в район Праги и 7 мая совместно восставшим населением города освободила столицу Чехословакии. В ночь на 9 мая, маршал Жуков вместе с представителями английского, американского и французского командования официально принял в Карлсхорсте (пригороде Берлина) безоговорочную капитуляцию германских войск. Война в Европе закончилась. Преступный фашистский режим и созданное им нацистское государство были повержены. Вторая мировая война в Европе закончилась.

В майские дни 1945 г. на улицах германской столицы можно было видеть сотни полевых кухонь, возле которых толпились тысячи берлинцев. Советское командование распорядилось обеспечить голодных людей необходимым продовольствием. В западной литературе распространяется немало домыслов о «массовых насилиях» солдат Красной армии в Берлине, особенно по отношению к женщинам. Случаи насилия имели место и за это жестоко судили. Но отношение военнослужащих Красной армии к местному населению прежде всего определялось сознанием освободительной цели, которую они выполняли и немцы убеждались, что советский солдат пришел к ним не мстить и убивать, а избавить от страха и насилия, в которых они жили под властью гитлеровского режима.

Война с Японией

§ 5

Телеграмма У. Черчилля была последней попыткой добиться пересмотра решения, принятого верховным главнокомандующим союзными силами в Европе Д. Эйзенхауэром о наступлении американских войск в направлении Лейпцига и Дрездена. Об этом он сообщил еще 28 марта 1945 г. в личном послании Сталину. Эйзенхауэр отклонил настойчивую просьбу Монтгомери о выделении ему 10 дивизий для наступления на Берлин. Комитет начальников штабов, а затем и президент Ф. Рузвельт поддержали решение главнокомандующего.

Советское Верховное Главнокомандование, планируя заключительную наступательную операцию, еще в конце 1944 г. поставило перед войсками 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов задачу в кратчайший срок овладеть Берлином. Однако события заставили изменить это решение. Советскому командованию поступила информация, что противник сосредотачивает мощные группировки на флангах 1-го Белорусского фронта в Восточной Померании и Верхней Силезии. Поэтому войска 1-го Белорусского фронта были перенацелены на ведение боев в северо-западном направлении против группировки немцев в Померании.

Уже после войны решение Жукова отложить операцию по взятию Берлина подвергалось критике со стороны некоторых советских военачальников. Версии о том, что наступление на столицу Германии в феврале 1945 г. можно было бы и продолжить, придерживался и бывший командующий 8-й гвардейской армией маршал В. Чуйков. Однако сторонники такой гипотезы оказались в меньшинстве.

В Берлинской операции перед войсками Жукова находилась сильно укрепленная полоса немецкой обороны на Зееловских высотах. 1-му Украинскому фронту предстояло прорываться несколько южнее Берлина и наступать в направлении реки Эльбы на соединение с передовыми частями западных союзников. Командующему 1-м Украинским фронтом И. Коневу ставилась и еще одна задача: частью сил нанести удар по Берлину с юга. При этом разграничительная линия между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами была доведена только до города Люббен (60 км юго-восточнее Берлина). Маршал Конев вспоминал впоследствии, что при утверждении проекта операции Сталин провел на карте разграничительную линию вплоть до Люббена, но затем ее оборвал и дальше линию не провел. Он ничего не сказал при этом, но, судя по всему, тем самым молчаливо предложил действовать далее исходя из обстановки. Возможно, в этом обрыве был негласный призыв к соревнованию?..

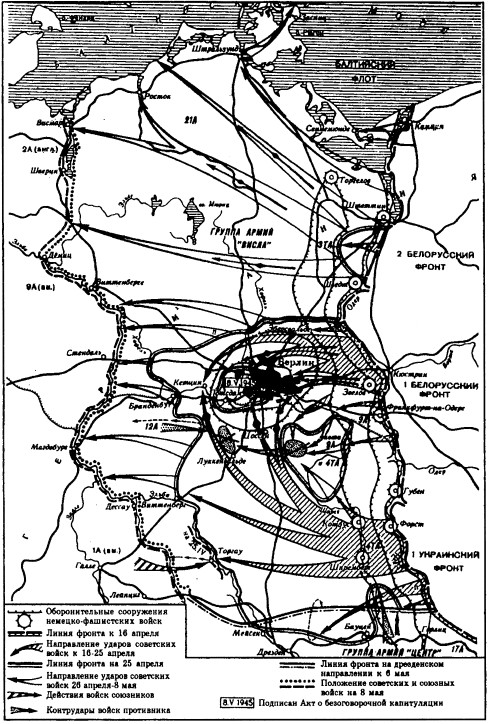

16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в наступление. 2-й Белорусский фронт (командующий – К. Рокоссовский) начал наступление 18 апреля. Его действия имели также большое значение для взятия Берлина, поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил.

Берлинская операция. 16 апреля – 8 мая 1945 г.

Войска Жукова довольно быстро преодолели первую оборонительную полосу. Их наступление поддерживали до 4 тыс. танков, 22 тыс. стволов артиллерии, около 4 тыс. самолетов. Только за первые сутки операции было произведено 15 тыс. самолето-вылетов для бомбардировки позиций врага. Однако с наступлением рассвета немцы пришли в себя, и их сопротивление по мере приближения к Зееловским высотам стало возрастать. На удержание этих высот, являвшихся ключом к Берлину, противник бросил главные силы. Здесь советские войска понесли особенно чувствительные потери. Тем не менее положительным моментом являлся тот факт, что немецкое верховное командование, опасаясь прорыва советских ударных соединений на этом участке, бросило сюда практически все резервы, находившиеся под Берлином, и даже вывело часть войск, предназначенных для непосредственной обороны самой столицы Германии. Как впоследствии отмечал сам Г. Жуков, в этом состоял «большой просчет» противника: «Подходящие из Берлина и его окрестностей резервы были разгромлены нашей авиацией и танками. Поэтому когда наши войска ворвались в Берлин, то некоторые районы города оказались оголенными, в частности, в отношении зенитных орудий. Выведя резервы из Берлина, противник нарушил непрерывную линию обороны, ослабил эту оборону столицы и уже не мог устоять против мощного натиска наступающих.»

К исходу 21 апреля соединения 2-й гвардейской танковой, 3-й и 5-й ударных армий 1-го Белорусского фронта вышли на северо-восточную окраину Берлина. Часть войск фронта, обойдя город с севера, продвигалась к Эльбе.

Следует отметить, что войска 1-го Украинского фронта маршала Конева встречали на пути своего продвижения несколько меньшее сопротивление. Уже к исходу 18 апреля войска фронта завершили прорыв нейсенского рубежа обороны, форсировали Шпрее и обеспечили условия для окружения Берлина с юга. За день до этого И. Конев направляет телеграмму командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями генералам П. Рыбалко и Д. Лелюшенко, в которой нацеливает их на взятие Берлина. Он требует от них не ввязываться в затяжные и лобовые бои, смелее продвигаться вперед. 20 апреля Конев и Жуков направляют своим подчиненным соединениям практически одинаковые приказы: «Первыми ворваться в Берлин».

Немецкое командование предприняло последнюю отчаянную попытку спасти положение под Берлином. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию, ранее предназначавшуюся для действий против американских войск, на восток, против 1-го Украинского фронта, чтобы в районе Ютеборга выйти на соединение с войсками 9-й армии и частью сил 4-й танковой армии. Но войска 1-го Украинского фронта отразили контрудар противника и приступили к его уничтожению. В самом Берлине германские войска продолжали упорно сражаться.

24 апреля ударные соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, соединившись в районе Бранденбурга, замкнули кольцо окружения немецких войск в Берлине.

25 апреля войска 1-го Украинского фронта встретились на Эльбе с войсками 12-й американской группы армий генерала О. Брэдли. К этому времени танкисты генерала Рыбалко (1-й Украинский фронт), форсировав с ходу Шпрее, с ожесточенными боями продвигались к центру Берлина (разграничительная линия между войсками фронтов была изменена и проходила примерно по центру города) и оказались в тылу боевых порядков 8-й гвардейской армии и 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, что на какое-то время вызвало неразбериху, которая, видимо, принесла немало неоправданных жертв.

В Генеральном штабе внимательно следили за ходом событий, и Коневу была направлена директива о новой разгранлинии. Суть ее сводилась к тому, что войска Конева, которые к тому времени достигли Тиргартена, должны быть отведены, с тем, чтобы их место заняли войска Жукова. Центр Берлина теперь входил в полосу действий армий 1-го Белорусского фронта, что огорчило маршала Конева. Но ему ничего не оставалось, как подчиниться приказу.

В побежденном Берлине. Май 1945 г.

Между тем сражения в столице Германии продолжались с неослабевающей силой. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 30 апреля разведчики 150-й стрелковой дивизии М. Егоров и М. Кантария водрузили красное знамя над рейхстагом. Имперская канцелярия была взята штурмом[17].

В тот же день, 30 апреля, не дожидаясь, пока советские солдаты ворвутся в бункер, расположенный на территории имперской канцелярии, покончил жизнь самоубийством Гитлер. Он заперся в своем кабинете вместе с Евой Браун. Через несколько минут прозвучал выстрел. Трупы Гитлера и Евы, на которой он накануне женился, были облиты бензином и сожжены его приближенными во дворе имперской канцелярии. Покончил жизнь самоубийством и министр пропаганды И. Геббельс. 2-го мая остатки берлинского гарнизона во главе с начальником обороны города генералом Г. Вейдлингом сдались в плен.

С падением Берлина Германия утратила способность к организованному сопротивлению.

Потери советских войск в Берлинской операции были исключительно велики. Убитыми и ранеными они превысили 350 тыс. человек. Из них безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести) составили 78 тыс. человек. Потери противника были намного больше. Перестала существовать целая немецкая группировка количеством около 1 млн человек. Примерно 150 тыс. человек были убиты, остальные взяты в плен или успели уйти на запад.

Лишь в Чехословакии немецкие войска некоторое время продолжали вести боевые действия. Чтобы покончить с этой группировкой, часть сил 1-го Украинского фронта была направлена в район Праги и 7 мая совместно восставшим населением города освободила столицу Чехословакии. В ночь на 9 мая, маршал Жуков вместе с представителями английского, американского и французского командования официально принял в Карлсхорсте (пригороде Берлина) безоговорочную капитуляцию германских войск. Война в Европе закончилась. Преступный фашистский режим и созданное им нацистское государство были повержены. Вторая мировая война в Европе закончилась.

В майские дни 1945 г. на улицах германской столицы можно было видеть сотни полевых кухонь, возле которых толпились тысячи берлинцев. Советское командование распорядилось обеспечить голодных людей необходимым продовольствием. В западной литературе распространяется немало домыслов о «массовых насилиях» солдат Красной армии в Берлине, особенно по отношению к женщинам. Случаи насилия имели место и за это жестоко судили. Но отношение военнослужащих Красной армии к местному населению прежде всего определялось сознанием освободительной цели, которую они выполняли и немцы убеждались, что советский солдат пришел к ним не мстить и убивать, а избавить от страха и насилия, в которых они жили под властью гитлеровского режима.

Война с Японией

Выполняя союзнические обязательства, взятые перед США и Великобританией, а также в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь на 9 августа 1945 г. вступил в войну против Японии, что явилось логическим продолжением Великой Отечественной войны.

Несмотря на поражения от союзных англо-американских войск, Япония продолжала оставаться достаточно мощной военной силой. Императорская армия насчитывала в общей сложности до 6 млн человек, 10 тыс. самолетов и 500 боевых кораблей. С поражением Германии и ее союзников в Европе японцы не считали себя побежденными и готовились к затяжным боям на ближних подступах к своей метрополии. Их упорство вызвало рост пессимистических оценок американского командования в отношении сроков окончания войны на Тихом океане. Считалось, в частности, что она не завершится ранее конца 1946 г., а потери союзных войск при высадке на Японские острова составят 1 млн человек.

Важнейшим звеном японской обороны являлись укрепрайоны Квантунской армии, дислоцированной на территории оккупированной Маньчжурии (Северо-Восточный Китай).

С одной стороны, эта армия служила гарантией беспрепятственного снабжения Японии стратегическим сырьем из Китая и Кореи, а с другой – выполняла задачу по отвлечению советских сил с европейского театра военных действий, помогая тем самым германскому вермахту. В ходе войны против Германии и ее союзников в Европе СССР вынужден был держать на дальневосточных границах огромные силы – в разное время до десятка дивизий, крупные авиационные и артиллерийские части общей численностью до 1 млн человек. Несомненно, что такая масса войск (будь она переброшена на запад) могла бы значительно ускорить поражение Германии и уменьшить советские потери в войне.

Япония была давним противником России. В войне 19041905 гг. русские войска потерпели поражение от японских армии и флота. Условия мира были крайне тяжелыми: Россия лишилась территории Южного Сахалина, портов на побережье Тихого океана – Порт-Артура и Дальнего. Непросто складывалась ситуация на Дальнем Востоке и в 1930-е годы. Японское императорское правительство стремилось закрыть Советскому Союзу все выходы в открытый океан. После захвата северо-восточных китайских провинций оно встало на путь прямых военных провокаций на советско-китайской и монголо-китайской границах, что привело к военным конфликтам в районе озера Хасан (1938) и реки Халхин-Гол (1939). Командование императорской армии не оставляло надежд взять в будущем реванш и отторгнуть от СССР Дальний Восток и Забайкалье. План боевых действий против Красной армии под кодовым названием «Кантокуэн» (особые маневры Квантунской армии) в 1941–1943 гг. постоянно уточнялся с изменением ситуации на советско-германском фронте.

Япония так и не решилась напасть на СССР после начала Великой Отечественной войны. Однако она многократно совершала провокации на границах, задерживала или топила советские суда в открытом море. Тем самым затруднялись поставки Советскому Союзу военной техники и снаряжения из США по ленд-лизу.

СССР не мог остаться безучастным к ситуации у своих дальневосточных границ, тем более что Япония была союзницей нацистской Германии во Второй мировой войне. До 1943 г. советское правительство по понятным причинам не давало официального ответа на запросы США и Великобритании о возможности своего будущего вступления в войну против Японии. Лишь на Тегеранской конференции Сталин согласился начать боевые действия против японских войск после окончания войны в Европе. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. он уточнил, что это произойдет через два-три месяца после капитуляции Германии. На конференции было принято «Соглашение трех великих держав по Дальнему Востоку», которое предусматривало вступление Советского Союза в войну против Японии. В Соглашении подчеркивалось, в частности, что по окончании войны СССР будут возвращены Южный Сахалин, прилегающие острова и переданы Курильские острова.

5 апреля правительство СССР денонсировало советско-японский договор о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. Через два с половиной месяца после капитуляции Германии на переговорах лидеров стран Большой тройки 26 июля 1945 г. была принята Потсдамская декларация – фактический ультиматум правительству Японии с требованием ее капитуляции. Там же в Потсдаме на переговорах союзных военных представителей были подробно обсуждены практические вопросы, связанные с участием СССР в войне на Дальнем Востоке.

Атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа) возвестили миру о наступлении ядерной эры. Это решение, унесшее жизни до 300 тыс. японцев, было принято американским руководством в первую очередь для того, чтобы на заключительном этапе войны показать всему миру (и прежде всего СССР) свое могущество и военно-техническое превосходство. Что касается Японии, то, несмотря на атомные бомбардировки, она продолжала войну.

8 августа советское правительство передало японскому послу в Москве заявление, в котором говорилось, что в связи с отказом Японии прекратить военные действия против США, Великобритании и Китая Советский Союз с 9 августа 1945 г. считает себя в стоянии войны с Японией. В тот же день Красная армия перешла в наступление.

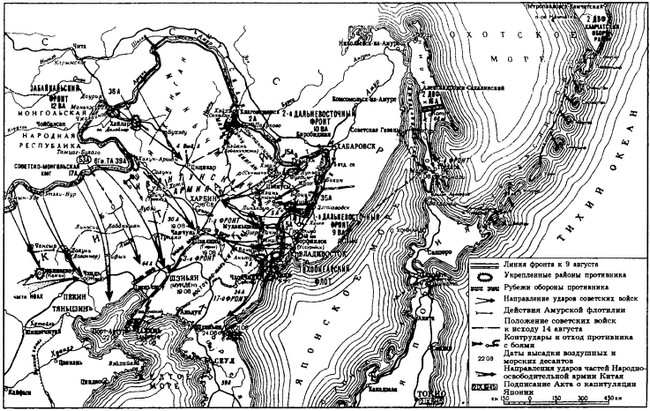

Целью Маньчжурской стратегической операции являлся разгром японской Квантунской армии, освобождение Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Северной Кореи и завершение совместно с союзниками Второй мировой войны. Операция проводилась на огромном фронте до 2700 км и на 800 км в глубину в условиях пустынно-степной, горной или таежно-болотной местности с многочисленными реками и другими естественными преградами. Японское командование выстроило многополосную оборону и рассчитывало оказать упорное сопротивление советским войскам. Вдоль границ с СССР имелось 17 укрепрайонов.

Разгром Квантунской армии. 9 августа – 2 сентября 1945 г.

Для проведения операции советское командование перебросило с запада на Дальний Восток более 400 тыс. войск, 2 тыс. танков, 7 тыс. орудий и минометов и другую технику. Для этого было задействовано 136 тыс. железнодорожных составов. Вместе с находившимися на Дальнем Востоке войсками они составили три фронта: Забайкальский (маршал Р. Малиновский), 1-й Дальневосточный (маршал К. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал армии М. Пуркаев). К проведению операции привлекались также силы Тихоокеанского флота (командующий адмирал И. Юмашев) и Амурской военной флотилии. Общее руководство группировкой войск осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке (маршал А. Василевский). Монгольскими войсками, участвовавшими в операции, руководил маршал МНР Х. Чойбалсан. Действия сил ВМФ и ВВС координировали адмирал Н. Кузнецов и главный маршал авиации А. Новиков. Войска насчитывали 1,6 млн человек, 9,6 тыс. орудий и минометов, около 5,3 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолетов и 93 корабля. Японская армия в Маньчжурии (командующий генерал О. Ямада) имела в своем составе около 1 млн человек, 1215 танков, 6640 орудий и минометов, 1907 боевых самолетов и представляла собой в обороне серьезную силу.

А. Василевский главную ставку делал на скрытность подготовки и внезапность удара. 9 августа ударные группировки фронтов одновременно перешли в наступление с территории МНР и Забайкалья на хингано-мукденском направлении, из Приамурья на сунгарийском и из Приморья на харбино-ги-ринском направлении.

Продвижение войск осуществлялось высокими темпами. Особенно стремительно наступали войска Забайкальского фронта. Уже 12 августа соединения 6-й гвардейской армии преодолели Большой Хинган и устремились к ключевым центрам Маньчжурии – Чанчуню и Мукдену. Навстречу Забайкальскому фронту наступали ударные части 1-го Дальневосточного фронта. Среднесуточный темп продвижения советских сил составлял от 30 до 82 км.

В ходе наступления сухопутные войска тесно взаимодействовали с кораблями Тихоокеанского флота. С их помощью был успешно осуществлен ряд десантных операций в портах Северной Кореи – Юкки, Расин, Сейсин и других. Особенно ожесточенные и кровопролитные схватки развернулись за порт Сейсин – укрепленную с моря и оборудованную в инженерном отношении военно-морскую базу японского флота. Первая волна советских десантников (около 200 человек) смогла захватить лишь небольшой плацдарм на побережье. Японцы провели мощную контратаку, которая едва не достигла успеха. Лишь мужество советских морских пехотинцев спасло положение. Бои продолжались здесь еще несколько дней. Но в конечном итоге Сейсин был освобожден. Японскому командованию так и не удалось эвакуировать на территорию метрополии сколько-нибудь значительные контингенты войск.

В свою очередь американские экспедиционные силы начали высадку в Южной Корее. 18 августа было принято решение о разграничении зоны ответственности Вооруженных Сил СССР и США в Корее по 38-й параллели.

Высокие темпы продвижения советских и монгольских войск в центральной части Маньчжурии поставили японское командование в безвыходное положение. Сопротивление Квантунской армии было сломлено. Многие ее части попали в окружение и утратили боеспособность. В этой критической ситуации японское правительство 14 августа приняло решение о капитуляции на условиях Потсдамской декларации и уведомило об этом правительства США, СССР и Англии. Однако, как показали дальнейшие события, практические действия командования Квантунской армии противоречили заявлению японского политического руководства. Императорская армия, прекратив сопротивление против англо-американских войск, продолжала сражаться против соединений Красной армии. В связи с этим Генштаб вынужден был выступить со специальным разъяснением, в котором подчеркивалось, что советские войска будут продолжать наступление, пока противостоящие им японские силы не сложат оружия.

Наступление Красной армии стремительно развивалось, и к 20 августа разгром Квантунской армии был практически завершен. Началась массовая капитуляция японских войск. Стоит отметить, что большое значение в быстрейшем захвате важнейших стратегических пунктов на территории Китая имели воздушные десанты советских войск в таких экономических центрах, как Харбин, Чанчунь, Мукден, а также в морских портах на побережье Тихого океана – Дайрене и Порт-Артуре.

В связи с успехом в Маньчжурии 2-й Дальневосточный фронт частью сил перешел в наступление на Сахалине. ЮжноСахалинскую операцию осуществили соединения 56-го корпуса 16-й армии во взаимодействии с Тихоокеанским флотом. Особенно сильные бои развернулись во время прорыва укрепленного рубежа в районе Контон, где оборонялись части японской 88-й пехотной дивизии. Советским бойцам пришлось брать штурмом многочисленные железобетонные сооружения противника. Тяжелый бой длился трое суток. После прорыва контонского рубежа части 56-го корпуса двинулись далее на юг. К полудню 25 августа японские вооруженные силы на Южном Сахалине прекратили организованное сопротивление и капитулировали.

Заключительным этапом войны против Японии явилась Курильская десантная операция, проведенная частью сил 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота. Она началась в ночь с 16 на 17 августа с высадки советского морского десанта на острове Шумшу – самом северном в Курильской гряде. Здесь японцы обладали мощной системой береговой обороны. Все участки возможной высадки были пристреляны огнем артиллерии. Сражение за Шумшу продолжалось несколько дней и было кровопролитным. Первая волна советских десантников оказалась под перекрестным обстрелом и не смогла продвинуться вперед. Потребовались дополнительные подкрепления и организованный огонь по японским позициям. В том бою мужество и героизм проявили как пехотинцы, так и военные моряки. Некоторые корабли Тихоокеанского флота, несмотря на пробоины, продолжали поддерживать огнем своих орудий советских десантников. Многие раненые моряки оставались на своем посту. Японцы не выдержали натиска и отступили. Вскоре гарнизон острова Шумшу капитулировал. Таким образом, был утрачен ключевой узел обороны Курильской гряды, за которым последовала капитуляция гарнизонов остальных островов. В период с 18 августа по 4 сентября все они были очищены от противника; в плен сдались до 50 тыс. японских солдат и офицеров.

Действия советских войск в Маньчжурской операции отличались боевой дерзостью и смелостью. Так, десант из 200 человек во главе с генералом В. Ивановым неожиданно высадился на аэродроме Чанчунь, где расположился 25-тысячный японский гарнизон, который после трудных переговоров капитулировал. Не все в Маньчжурской операции проходило успешно. Имел место случай бомбардировки нашей авиацией своих войск (в районе Мукдена), непродуманной загрузки транспортных судов и другие просчеты.

В целом Маньчжурская операция (по американской терминологии «Августовский шторм») относится к числу самых выдающихся операций Второй мировой войны. За две недели была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия.

Подписание акта капитуляции Японии на линкоре «Миссури». 2 сентября 1945 г.

Ее потери убитыми составили 83,7 тыс. человек, было взято в плен около 650 тыс. человек. Безвозвратные потери советских войск, участвовавших в операции – 12 тыс. человек. Те, кто в последнее время много пишут о том, как наша армия «завалили противника трупами своих солдат», не любят вспоминать об этой операции.

2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. Правительство СССР объявило 3 сентября днем победы над милитаристской Японией. Советские войска согласно договоренности с правительством Китая вскоре начали покидать освобожденные ими территории.

Несмотря на поражения от союзных англо-американских войск, Япония продолжала оставаться достаточно мощной военной силой. Императорская армия насчитывала в общей сложности до 6 млн человек, 10 тыс. самолетов и 500 боевых кораблей. С поражением Германии и ее союзников в Европе японцы не считали себя побежденными и готовились к затяжным боям на ближних подступах к своей метрополии. Их упорство вызвало рост пессимистических оценок американского командования в отношении сроков окончания войны на Тихом океане. Считалось, в частности, что она не завершится ранее конца 1946 г., а потери союзных войск при высадке на Японские острова составят 1 млн человек.

Важнейшим звеном японской обороны являлись укрепрайоны Квантунской армии, дислоцированной на территории оккупированной Маньчжурии (Северо-Восточный Китай).

С одной стороны, эта армия служила гарантией беспрепятственного снабжения Японии стратегическим сырьем из Китая и Кореи, а с другой – выполняла задачу по отвлечению советских сил с европейского театра военных действий, помогая тем самым германскому вермахту. В ходе войны против Германии и ее союзников в Европе СССР вынужден был держать на дальневосточных границах огромные силы – в разное время до десятка дивизий, крупные авиационные и артиллерийские части общей численностью до 1 млн человек. Несомненно, что такая масса войск (будь она переброшена на запад) могла бы значительно ускорить поражение Германии и уменьшить советские потери в войне.

Япония была давним противником России. В войне 19041905 гг. русские войска потерпели поражение от японских армии и флота. Условия мира были крайне тяжелыми: Россия лишилась территории Южного Сахалина, портов на побережье Тихого океана – Порт-Артура и Дальнего. Непросто складывалась ситуация на Дальнем Востоке и в 1930-е годы. Японское императорское правительство стремилось закрыть Советскому Союзу все выходы в открытый океан. После захвата северо-восточных китайских провинций оно встало на путь прямых военных провокаций на советско-китайской и монголо-китайской границах, что привело к военным конфликтам в районе озера Хасан (1938) и реки Халхин-Гол (1939). Командование императорской армии не оставляло надежд взять в будущем реванш и отторгнуть от СССР Дальний Восток и Забайкалье. План боевых действий против Красной армии под кодовым названием «Кантокуэн» (особые маневры Квантунской армии) в 1941–1943 гг. постоянно уточнялся с изменением ситуации на советско-германском фронте.

Япония так и не решилась напасть на СССР после начала Великой Отечественной войны. Однако она многократно совершала провокации на границах, задерживала или топила советские суда в открытом море. Тем самым затруднялись поставки Советскому Союзу военной техники и снаряжения из США по ленд-лизу.

СССР не мог остаться безучастным к ситуации у своих дальневосточных границ, тем более что Япония была союзницей нацистской Германии во Второй мировой войне. До 1943 г. советское правительство по понятным причинам не давало официального ответа на запросы США и Великобритании о возможности своего будущего вступления в войну против Японии. Лишь на Тегеранской конференции Сталин согласился начать боевые действия против японских войск после окончания войны в Европе. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. он уточнил, что это произойдет через два-три месяца после капитуляции Германии. На конференции было принято «Соглашение трех великих держав по Дальнему Востоку», которое предусматривало вступление Советского Союза в войну против Японии. В Соглашении подчеркивалось, в частности, что по окончании войны СССР будут возвращены Южный Сахалин, прилегающие острова и переданы Курильские острова.

5 апреля правительство СССР денонсировало советско-японский договор о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. Через два с половиной месяца после капитуляции Германии на переговорах лидеров стран Большой тройки 26 июля 1945 г. была принята Потсдамская декларация – фактический ультиматум правительству Японии с требованием ее капитуляции. Там же в Потсдаме на переговорах союзных военных представителей были подробно обсуждены практические вопросы, связанные с участием СССР в войне на Дальнем Востоке.

Атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа) возвестили миру о наступлении ядерной эры. Это решение, унесшее жизни до 300 тыс. японцев, было принято американским руководством в первую очередь для того, чтобы на заключительном этапе войны показать всему миру (и прежде всего СССР) свое могущество и военно-техническое превосходство. Что касается Японии, то, несмотря на атомные бомбардировки, она продолжала войну.

8 августа советское правительство передало японскому послу в Москве заявление, в котором говорилось, что в связи с отказом Японии прекратить военные действия против США, Великобритании и Китая Советский Союз с 9 августа 1945 г. считает себя в стоянии войны с Японией. В тот же день Красная армия перешла в наступление.

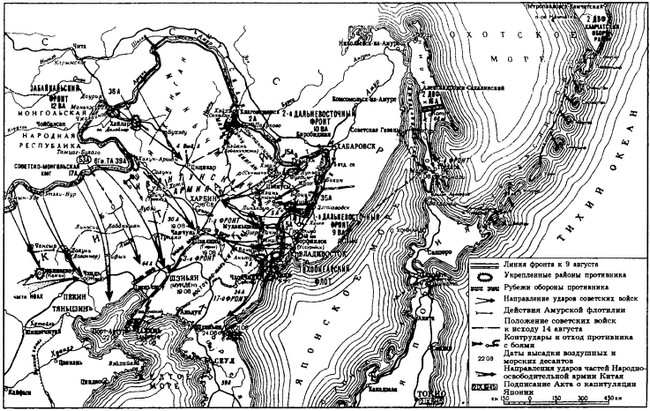

Целью Маньчжурской стратегической операции являлся разгром японской Квантунской армии, освобождение Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Северной Кореи и завершение совместно с союзниками Второй мировой войны. Операция проводилась на огромном фронте до 2700 км и на 800 км в глубину в условиях пустынно-степной, горной или таежно-болотной местности с многочисленными реками и другими естественными преградами. Японское командование выстроило многополосную оборону и рассчитывало оказать упорное сопротивление советским войскам. Вдоль границ с СССР имелось 17 укрепрайонов.

Разгром Квантунской армии. 9 августа – 2 сентября 1945 г.

Для проведения операции советское командование перебросило с запада на Дальний Восток более 400 тыс. войск, 2 тыс. танков, 7 тыс. орудий и минометов и другую технику. Для этого было задействовано 136 тыс. железнодорожных составов. Вместе с находившимися на Дальнем Востоке войсками они составили три фронта: Забайкальский (маршал Р. Малиновский), 1-й Дальневосточный (маршал К. Мерецков) и 2-й Дальневосточный (генерал армии М. Пуркаев). К проведению операции привлекались также силы Тихоокеанского флота (командующий адмирал И. Юмашев) и Амурской военной флотилии. Общее руководство группировкой войск осуществляло Главное командование советских войск на Дальнем Востоке (маршал А. Василевский). Монгольскими войсками, участвовавшими в операции, руководил маршал МНР Х. Чойбалсан. Действия сил ВМФ и ВВС координировали адмирал Н. Кузнецов и главный маршал авиации А. Новиков. Войска насчитывали 1,6 млн человек, 9,6 тыс. орудий и минометов, около 5,3 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолетов и 93 корабля. Японская армия в Маньчжурии (командующий генерал О. Ямада) имела в своем составе около 1 млн человек, 1215 танков, 6640 орудий и минометов, 1907 боевых самолетов и представляла собой в обороне серьезную силу.

А. Василевский главную ставку делал на скрытность подготовки и внезапность удара. 9 августа ударные группировки фронтов одновременно перешли в наступление с территории МНР и Забайкалья на хингано-мукденском направлении, из Приамурья на сунгарийском и из Приморья на харбино-ги-ринском направлении.

Продвижение войск осуществлялось высокими темпами. Особенно стремительно наступали войска Забайкальского фронта. Уже 12 августа соединения 6-й гвардейской армии преодолели Большой Хинган и устремились к ключевым центрам Маньчжурии – Чанчуню и Мукдену. Навстречу Забайкальскому фронту наступали ударные части 1-го Дальневосточного фронта. Среднесуточный темп продвижения советских сил составлял от 30 до 82 км.

В ходе наступления сухопутные войска тесно взаимодействовали с кораблями Тихоокеанского флота. С их помощью был успешно осуществлен ряд десантных операций в портах Северной Кореи – Юкки, Расин, Сейсин и других. Особенно ожесточенные и кровопролитные схватки развернулись за порт Сейсин – укрепленную с моря и оборудованную в инженерном отношении военно-морскую базу японского флота. Первая волна советских десантников (около 200 человек) смогла захватить лишь небольшой плацдарм на побережье. Японцы провели мощную контратаку, которая едва не достигла успеха. Лишь мужество советских морских пехотинцев спасло положение. Бои продолжались здесь еще несколько дней. Но в конечном итоге Сейсин был освобожден. Японскому командованию так и не удалось эвакуировать на территорию метрополии сколько-нибудь значительные контингенты войск.

В свою очередь американские экспедиционные силы начали высадку в Южной Корее. 18 августа было принято решение о разграничении зоны ответственности Вооруженных Сил СССР и США в Корее по 38-й параллели.

Высокие темпы продвижения советских и монгольских войск в центральной части Маньчжурии поставили японское командование в безвыходное положение. Сопротивление Квантунской армии было сломлено. Многие ее части попали в окружение и утратили боеспособность. В этой критической ситуации японское правительство 14 августа приняло решение о капитуляции на условиях Потсдамской декларации и уведомило об этом правительства США, СССР и Англии. Однако, как показали дальнейшие события, практические действия командования Квантунской армии противоречили заявлению японского политического руководства. Императорская армия, прекратив сопротивление против англо-американских войск, продолжала сражаться против соединений Красной армии. В связи с этим Генштаб вынужден был выступить со специальным разъяснением, в котором подчеркивалось, что советские войска будут продолжать наступление, пока противостоящие им японские силы не сложат оружия.

Наступление Красной армии стремительно развивалось, и к 20 августа разгром Квантунской армии был практически завершен. Началась массовая капитуляция японских войск. Стоит отметить, что большое значение в быстрейшем захвате важнейших стратегических пунктов на территории Китая имели воздушные десанты советских войск в таких экономических центрах, как Харбин, Чанчунь, Мукден, а также в морских портах на побережье Тихого океана – Дайрене и Порт-Артуре.

В связи с успехом в Маньчжурии 2-й Дальневосточный фронт частью сил перешел в наступление на Сахалине. ЮжноСахалинскую операцию осуществили соединения 56-го корпуса 16-й армии во взаимодействии с Тихоокеанским флотом. Особенно сильные бои развернулись во время прорыва укрепленного рубежа в районе Контон, где оборонялись части японской 88-й пехотной дивизии. Советским бойцам пришлось брать штурмом многочисленные железобетонные сооружения противника. Тяжелый бой длился трое суток. После прорыва контонского рубежа части 56-го корпуса двинулись далее на юг. К полудню 25 августа японские вооруженные силы на Южном Сахалине прекратили организованное сопротивление и капитулировали.

Заключительным этапом войны против Японии явилась Курильская десантная операция, проведенная частью сил 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота. Она началась в ночь с 16 на 17 августа с высадки советского морского десанта на острове Шумшу – самом северном в Курильской гряде. Здесь японцы обладали мощной системой береговой обороны. Все участки возможной высадки были пристреляны огнем артиллерии. Сражение за Шумшу продолжалось несколько дней и было кровопролитным. Первая волна советских десантников оказалась под перекрестным обстрелом и не смогла продвинуться вперед. Потребовались дополнительные подкрепления и организованный огонь по японским позициям. В том бою мужество и героизм проявили как пехотинцы, так и военные моряки. Некоторые корабли Тихоокеанского флота, несмотря на пробоины, продолжали поддерживать огнем своих орудий советских десантников. Многие раненые моряки оставались на своем посту. Японцы не выдержали натиска и отступили. Вскоре гарнизон острова Шумшу капитулировал. Таким образом, был утрачен ключевой узел обороны Курильской гряды, за которым последовала капитуляция гарнизонов остальных островов. В период с 18 августа по 4 сентября все они были очищены от противника; в плен сдались до 50 тыс. японских солдат и офицеров.

Действия советских войск в Маньчжурской операции отличались боевой дерзостью и смелостью. Так, десант из 200 человек во главе с генералом В. Ивановым неожиданно высадился на аэродроме Чанчунь, где расположился 25-тысячный японский гарнизон, который после трудных переговоров капитулировал. Не все в Маньчжурской операции проходило успешно. Имел место случай бомбардировки нашей авиацией своих войск (в районе Мукдена), непродуманной загрузки транспортных судов и другие просчеты.

В целом Маньчжурская операция (по американской терминологии «Августовский шторм») относится к числу самых выдающихся операций Второй мировой войны. За две недели была полностью разгромлена миллионная Квантунская армия.

Подписание акта капитуляции Японии на линкоре «Миссури». 2 сентября 1945 г.

Ее потери убитыми составили 83,7 тыс. человек, было взято в плен около 650 тыс. человек. Безвозвратные потери советских войск, участвовавших в операции – 12 тыс. человек. Те, кто в последнее время много пишут о том, как наша армия «завалили противника трупами своих солдат», не любят вспоминать об этой операции.

2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. Правительство СССР объявило 3 сентября днем победы над милитаристской Японией. Советские войска согласно договоренности с правительством Китая вскоре начали покидать освобожденные ими территории.

§ 5

Война и экономика

Войны XX в. показали, что ход и исход вооруженной борьбы во многом определяется экономическими ресурсами государства, его способностью обеспечить превосходство над противником в количестве и качестве важнейших видов вооружения и боевой техники. Это в полной мере подтверждает история Великой Отечественной войны.