Страница:

кмнад поверхностью Луны. Затем орбита была изменена (высота периселения 23

км, апоселения 380

км. Полёт в лунной кабине длился ок. 8

час. Отделив посадочную ступень, космонавты во взлётной ступени приблизились к основному блоку и состыковались с ним. Всего на селеноцентрической орбите космический корабль пробыл 61

час40

мин, совершив 31 оборот. После 8

сутполёта 26 мая космический корабль приводнился в Тихом океане.

«А.-11» с экипажем в составе Н. Армстронга (командир корабля), М. Коллинза (пилот основного блока корабля — «Колумбия»), Э. Олдрина (пилот лунной кабины корабля «Орёл») совершил исторический полёт с высадкой на Луну и возвращением на Землю. Запуск «А.-11» ракетой-носителем «Сатурн-5» произведён 16 июля 1969 со стартовой площадки полигона на мысе Кеннеди. Через 76 часпосле старта «А.-11» вышел на начальную селеноцентрическую орбиту с высотой периселения 112 кми высотой апоселения 314 км. В результате маневрирования и под влиянием аномалий гравитационного поля Луны орбита стала круговой с высотой 111 км. Армстронг и Олдрин перешли в лунную кабину и отстыковались от основного блока корабля. Лунная кабина, пилотируемая Армстронгом, успешно прилунилась 20 июля на освещенной Солнцем поверхности на экваторе в юго-западной части Моря Спокойствия, у края кратера (0°41'15» сев. широты и 23,26° вост. долготы). 21 июля на поверхность Луны ступил первый человек — Нил Армстронг, а через 20 минк нему присоединился Эдвин Олдрин. Космонавты, одетые в скафандры с автономной ранцевой системой жизнеобеспечения, перемещались по лунной поверхности в пределах 30 мот «Орла», установили телевизионную камеру, сейсмометр, лазерно-радарный отражатель для измерения расстояния от Земли до Луны с высокой точностью, развернули рулон алюминиевой фольги для улавливания частиц благородных газов в солнечном ветре, собрали 22 кгобразцов лунных пород, фотографировали, вели телефонный разговор с Землёй, установили флаг США, оставили на Луне 5 медалей с изображениями погибших космонавтов: Ю. А. Гагарина, В. М. Комарова, В. Гриссома, Э. Уайта, Р. Чаффи. В течение всего периода пребывания космонавтов на Луне велась телевизионная передача на Землю. Место посадки было названо «Базой спокойствия». По истечении 1 час44 минв кабину вернулся Олдрин, а через 10 минпосле него — Армстронг. 21 июля космонавты стартовали с Луны, пробыв на ней 21 час36 мин. Проведя ряд манёвров на селеноцентрических орбитах, состыковались с «Колумбией», перешли в неё, отделили лунную кабину и, включив маршевый двигатель, вышли на траекторию полёта к Земле. 24 июля «А.-11» успешно приводнился в Тихом океане вблизи острова Джонстон, к Ю.-З. от Гавайских островов. Вертолёт перенёс космонавтов в биоизоляционных костюмах на авианосец «Хорнет», на котором они перешли в герметизированный фургон для прохождения карантина. Космонавтов доставили самолётом в Центр управления космическими полётами в Хьюстоне, после чего они были переведены в изолятор, где пробыли до 12 августа. Никаких признаков заражения зафиксировано не было. В результате тщательного обследования лунных пород, доставленных экипажем «А.-11» на Землю, следы жизни не были обнаружены.

«А.-12» с космонавтами Ч. Конрадом (командир корабля), Р. Гордоном (пилот основного блока корабля «Янки-Клиппер») и А. Бином (пилот лунной кабины корабля «Интерпид») повторил полёт на Луну. Старт произведён 14 ноября 1969. 18 ноября корабль вышел на начальную селеноцентрическую орбиту. На конечном участке посадки с ручным управлением корабль облетел кратер диаметром ~ 200 м, в котором с апреля 1967 находилась автоматическая станция «Сервейер-3», и 19 ноября Конрад посадил лунную кабину на ровную площадку на расстоянии ~ 180 мот станции. Конрад вышел из корабля на поверхность Луны в 14 час44 мин, Бин — в 15 час15 мин. Космонавты установили на Луне антенну, алюминиевую ловушку атомов инертных газов, содержащихся в солнечном ветре, радиоизотопную энергетическую установку мощностью 63 вти комплект приборов, передающих телеметрическую информацию на Землю. Сделали фото- и киносъёмки. Собрали образцы грунта с поверхности и глубины до 0,3 м. Поверхность Луны оказалась более пыльной, чем в месте посадки корабля «А.-11». Бин возвратился в лунную кабину в 18 час16 мин, Конрад — в 18 час27 мин. 20 ноября в 7 час01 минКонрад, а через 10 минБин вновь вышли на Поверхность Луны, собрали образцы лунного грунта, обследовали 6 малых кратеров, спустились в кратер к «Сервейеру-3»и демонтировали некоторые его элементы для изучения в земных лабораториях. В 10 час44 минкосмонавты возвратились в лунную кабину. При первом выходе космонавты прошли в общей сложности 1,5 км, при втором выходе — 1,8 км. Всего ими собрано ~ 45 кгобразцов лунного грунта. Взлётная ступень лунной кабины стартовала в 17 час26 мини после ряда маневров состыковалась с основным блоком. Проведена широкая программа фотографирования лунной поверхности с селеноцентрической орбиты. На 45-м витке был включен двигатель и корабль перешёл на траекторию полёта к Земле. В полёте на Луну и обратно проводились сеансы телевидения. «А.-12» приводнился 24 ноября в Тихом океане.

«А.-13» с космонавтами Дж. Ловеллом, Дж. Суиджертом, Ф. Хейсом, запущенный 11 апреля 1970, в связи со взрывом в двигательном отсеке, поставившим под угрозу жизнь экипажа, не мог совершить посадку на Луну; облетев Луну, «А.-13» приводнился в Тихом океане 17 апреля.

Г. В. Петрович.

Космонавт Э. Олдрин на Луне.

Космонавт Э. Олдрин на Луне.

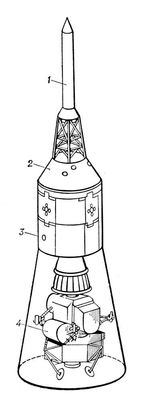

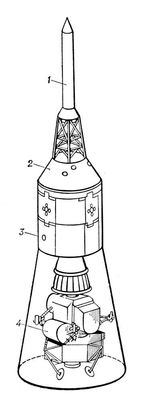

Схема космического корабля «Аполлон»: 1 — ракетный двигатель системы аварийного спасения; 2 — спускаемый аппарат орбитального космического корабля (отсек экипажа); 3 — двигательный отсек орбитального космического корабля: 4 — посадочный космический корабль (лунная кабина).

Схема космического корабля «Аполлон»: 1 — ракетный двигатель системы аварийного спасения; 2 — спускаемый аппарат орбитального космического корабля (отсек экипажа); 3 — двигательный отсек орбитального космического корабля: 4 — посадочный космический корабль (лунная кабина).

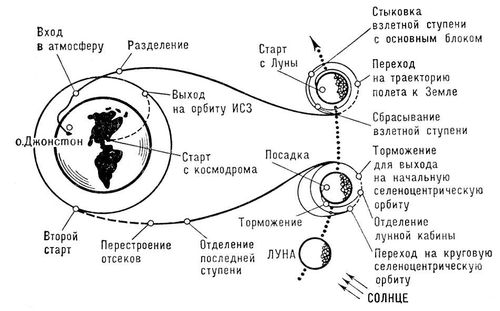

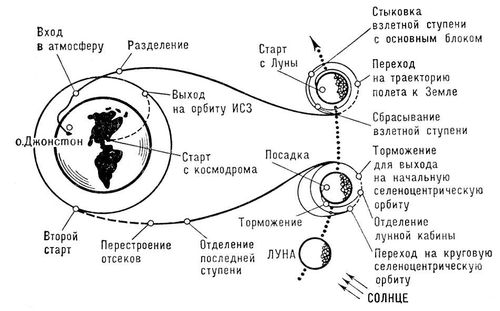

Схема полёта космического корабля «Аполлон».

Схема полёта космического корабля «Аполлон».

малая планета

, открыта в 1932 немецким астрономом К. Рейнмутом. Расстояние от Солнца в перигелии 0,645, в афелии 2,327

астрономической единицы

. Может подходить к Земле на расстояние 15 млн.

км.

«А.-11» с экипажем в составе Н. Армстронга (командир корабля), М. Коллинза (пилот основного блока корабля — «Колумбия»), Э. Олдрина (пилот лунной кабины корабля «Орёл») совершил исторический полёт с высадкой на Луну и возвращением на Землю. Запуск «А.-11» ракетой-носителем «Сатурн-5» произведён 16 июля 1969 со стартовой площадки полигона на мысе Кеннеди. Через 76 часпосле старта «А.-11» вышел на начальную селеноцентрическую орбиту с высотой периселения 112 кми высотой апоселения 314 км. В результате маневрирования и под влиянием аномалий гравитационного поля Луны орбита стала круговой с высотой 111 км. Армстронг и Олдрин перешли в лунную кабину и отстыковались от основного блока корабля. Лунная кабина, пилотируемая Армстронгом, успешно прилунилась 20 июля на освещенной Солнцем поверхности на экваторе в юго-западной части Моря Спокойствия, у края кратера (0°41'15» сев. широты и 23,26° вост. долготы). 21 июля на поверхность Луны ступил первый человек — Нил Армстронг, а через 20 минк нему присоединился Эдвин Олдрин. Космонавты, одетые в скафандры с автономной ранцевой системой жизнеобеспечения, перемещались по лунной поверхности в пределах 30 мот «Орла», установили телевизионную камеру, сейсмометр, лазерно-радарный отражатель для измерения расстояния от Земли до Луны с высокой точностью, развернули рулон алюминиевой фольги для улавливания частиц благородных газов в солнечном ветре, собрали 22 кгобразцов лунных пород, фотографировали, вели телефонный разговор с Землёй, установили флаг США, оставили на Луне 5 медалей с изображениями погибших космонавтов: Ю. А. Гагарина, В. М. Комарова, В. Гриссома, Э. Уайта, Р. Чаффи. В течение всего периода пребывания космонавтов на Луне велась телевизионная передача на Землю. Место посадки было названо «Базой спокойствия». По истечении 1 час44 минв кабину вернулся Олдрин, а через 10 минпосле него — Армстронг. 21 июля космонавты стартовали с Луны, пробыв на ней 21 час36 мин. Проведя ряд манёвров на селеноцентрических орбитах, состыковались с «Колумбией», перешли в неё, отделили лунную кабину и, включив маршевый двигатель, вышли на траекторию полёта к Земле. 24 июля «А.-11» успешно приводнился в Тихом океане вблизи острова Джонстон, к Ю.-З. от Гавайских островов. Вертолёт перенёс космонавтов в биоизоляционных костюмах на авианосец «Хорнет», на котором они перешли в герметизированный фургон для прохождения карантина. Космонавтов доставили самолётом в Центр управления космическими полётами в Хьюстоне, после чего они были переведены в изолятор, где пробыли до 12 августа. Никаких признаков заражения зафиксировано не было. В результате тщательного обследования лунных пород, доставленных экипажем «А.-11» на Землю, следы жизни не были обнаружены.

«А.-12» с космонавтами Ч. Конрадом (командир корабля), Р. Гордоном (пилот основного блока корабля «Янки-Клиппер») и А. Бином (пилот лунной кабины корабля «Интерпид») повторил полёт на Луну. Старт произведён 14 ноября 1969. 18 ноября корабль вышел на начальную селеноцентрическую орбиту. На конечном участке посадки с ручным управлением корабль облетел кратер диаметром ~ 200 м, в котором с апреля 1967 находилась автоматическая станция «Сервейер-3», и 19 ноября Конрад посадил лунную кабину на ровную площадку на расстоянии ~ 180 мот станции. Конрад вышел из корабля на поверхность Луны в 14 час44 мин, Бин — в 15 час15 мин. Космонавты установили на Луне антенну, алюминиевую ловушку атомов инертных газов, содержащихся в солнечном ветре, радиоизотопную энергетическую установку мощностью 63 вти комплект приборов, передающих телеметрическую информацию на Землю. Сделали фото- и киносъёмки. Собрали образцы грунта с поверхности и глубины до 0,3 м. Поверхность Луны оказалась более пыльной, чем в месте посадки корабля «А.-11». Бин возвратился в лунную кабину в 18 час16 мин, Конрад — в 18 час27 мин. 20 ноября в 7 час01 минКонрад, а через 10 минБин вновь вышли на Поверхность Луны, собрали образцы лунного грунта, обследовали 6 малых кратеров, спустились в кратер к «Сервейеру-3»и демонтировали некоторые его элементы для изучения в земных лабораториях. В 10 час44 минкосмонавты возвратились в лунную кабину. При первом выходе космонавты прошли в общей сложности 1,5 км, при втором выходе — 1,8 км. Всего ими собрано ~ 45 кгобразцов лунного грунта. Взлётная ступень лунной кабины стартовала в 17 час26 мини после ряда маневров состыковалась с основным блоком. Проведена широкая программа фотографирования лунной поверхности с селеноцентрической орбиты. На 45-м витке был включен двигатель и корабль перешёл на траекторию полёта к Земле. В полёте на Луну и обратно проводились сеансы телевидения. «А.-12» приводнился 24 ноября в Тихом океане.

«А.-13» с космонавтами Дж. Ловеллом, Дж. Суиджертом, Ф. Хейсом, запущенный 11 апреля 1970, в связи со взрывом в двигательном отсеке, поставившим под угрозу жизнь экипажа, не мог совершить посадку на Луну; облетев Луну, «А.-13» приводнился в Тихом океане 17 апреля.

Г. В. Петрович.