Страница:

К 1905 году Родион Георгиевич имел чин коллежского советника, хотя по-прежнему числился чиновником для особых поручений. Формально он состоял в штате сыскной полиции[11]. Но на самом деле распоряжения ему отдавал лично начальник Департамента полиции, а порой и министр МВД. Такое особое положение устраивало всех. Ванзарова не смели дергать на мелкие и незначительные преступления, а если начальству требовался дельный чиновник для особых случаев, он всегда был под рукой.

Кого-то эти тонкости, быть может, оставят равнодушным, но для меня это мед воспоминаний, в который так сладостно погружаться. Чины, звания, подчиненность, иерархия, сама полицейская служба из нынешнего далека кажутся бесполезной шелухой. Но что делать, если эта шелуха была всей моей жизнью. Вернее, лучшей ее частью. Ну, и довольно об этом.

Кабинет Ванзарова располагался на этаже сыскной полиции. Надо сказать, что сыскная полиция Петербурга была крайне незначительна. Весь управленческий аппарат, как бы сказали теперь, состоял из десятка чиновников. Плюс по чиновнику и полицейскому надзирателю в каждом участке. Вот и все. Эксперты и филеры привлекались по мере необходимости. Поэтому начальник сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов был рад иметь под рукой такого нужного человека. И не поскупился на целый кабинет. Замечу, что, кроме сыскной полиции, в большом полицейском доме на Офицерской улице, 28, располагался 3-й участок Казанской части и сам полицеймейстер 2-го отделения[12] подполковник Григорьев. Все жили компактно и не жаловались на тесноту. Вот так-то.

Вернувшись из 2-го Васильевского участка, Ванзаров нашел на столе утренние сводки, отдельно донесение о происшествии, с которого прибыл, и записку от Филиппова со слезной просьбой разобраться с этим «мерзким» делом непременно сегодня, несмотря на новогодний праздник.

Позволю себе еще одно дорогое моей душе воспоминание. Кабинет Родиона Григорьевича я помню так подробно, будто только вчера был у него. От всех прочих он отличался скромностью и спартанской неприхотливостью. Правда, кроме обязательных портретов государя-императора, министра внутренних дел и градоначальника, там еще висела копия «Сикстинской мадонны» Рафаэля.

Письменный стол с приставленным столиком для совещаний, несколько венских стульев, рабочее кресло, шкаф для хранения деловых бумаг, этажерка с необходимыми справочниками и сводом законов, настенные часы. На стене – ящик телефонного аппарата. В темном углу пряталась узкая консоль с гипсовой копией бюста Сократа, на которую господин Лебедев любил закидывать шляпу, демонстрируя меткость и презрение к порядкам. Ну, не будем отвлекаться.

Просмотрев сводки ночных происшествий, Ванзаров собирался с духом, чтобы доложить директору Департамента полиции Алексею Александровичу Лопухину, какая радость на них свалилась. Но его прервали. Решительно постучав, в кабинет вошел Джуранский, печатая шаг, встал по стойке «смирно» и попросил разрешения доложить. Армейские привычки в нем были неистребимы. Судя по чрезвычайной строгости обращения, ротмистр был чем-то глубоко взволнован.

Ванзаров предложил сесть. Джуранский послушно опустился на краешек стула и сразу же заявил:

– Ничего не понимаю!

– Не поняли, что вам сказали по-американски? – предположил Ванзаров.

– Нет… То есть, конечно, понял. Они же по-французски все говорят. Дипломаты, одним словом. Тут другое.

– К фактам, ротмистр.

– Прихожу в миссию, представляюсь, требую дежурного чиновника. Выходит приятный господин. Докладываю ему о гибели сотрудника. На меня смотрят, как на идиота, простите. Говорят, что это какая-то ошибка. Поясняю: никакой ошибки нет, тело во 2-м Васильевском. Тогда меня просят подождать. Через четверть часа, не меньше, выходит мужчина крепкого сложения, среднего роста, волосы черные, вьющиеся, глаза карие, весом четыре пуда. Представляется мистером Санже. Выражает полное непонимание, спрашивает: нельзя ли расценивать мой визит как полицейскую провокацию, направленную на подрыв российско-американских связей?

– Успокоили дипломата?

– Так точно. Спросил у него паспорт.

– Он показал документ?

– Официально заявил, что я нахожусь на территории Северо-Американских Соединенных Штатов и власть российской полиции здесь не распространяется.

– Резонно. Как вы повели себя на земле чужого государства?

– Предложил съездить в участок, чтобы дать показания.

– На что вам предложили отправить запрос через Министерство иностранных дел, а пока выметаться с территории США.

Джуранский сердито хмыкнул:

– Так точно… Я еще спросил, не был ли потерян паспорт мистера Санже…

– Но эта информация оказалась строго конфиденциальной, – закончил Ванзаров. – Очень хорошо. Одним дипломатическим скандалом меньше.

– Думаете, паспорт Санже потерял?

– Мог и в карты проиграть. Или на бильярде. Дипломаты такие затейники.

– Нет, Санже в карты играть не будет, – сказал ротмистр. – Он спортс-мэн. Боксирует в полулегком весе под именем Слай, часто выступает на открытых турнирах боксерского клуба. Под своей фамилией статус дипломата, наверно, не позволяет. Да вы его наверняка видели на ринге.

– Ах, это он… Да, Слай ловкий и быстрый соперник. Как интересно получается… Спасибо, Мечислав Николаевич, за бесценные сведения. Сделайте запрос в 4-е Делопроизводство МВД[13], не было ли заявления о потере паспорта иностранным дипломатом.

Ротмистр уточнил, есть ли какие-то еще поручения, и отправился исполнять без лишних вопросов.

Ванзаров открыл сырой паспорт. Чернила уже поплыли, но документ выглядел исключительно подлинным. Если подделка, то очень высокого класса. Таких мастеров в столице давно не бывало. Быть может, гости с Юга. В Одессе обитают выдающиеся фальшивомонетчики. Купюры подделывают так, что эксперты приходят в замешательство. Таким паспорт подделать – легкая разминка. Только что им делать в столице в неспокойное время? Скорее всего, они тут ни при чем.

Паспорт и обрывок фотографии были заперты на ключ в ящике стола. Ванзаров взял справочник «Весь Петербург за 1904 год» и проверил адрес. Его знакомый, как и прежде, проживал на Васильевском острове на 3-й линии, как раз под сенью 2-го участка. По странному совпадению дом его располагался не так уж далеко от Тучковой набережной и Биржевого моста.

– Кого я вижу! Какая встреча! Кто к нам пожаловал! Сатрап и палач, жандарм и душитель свободы!

– И я рад вас видеть, Ирис Аристархович, – ответил Ванзаров. – Спасибо, что не забыли. Только я не жандарм. Служу при сыскной полиции. Если угодно – сыщик. Но не палач.

– Да знаю, знаю! – закричал профессор Окунёв на всю лестницу. – Обидеться вздумали, студиоз мой непутевый? Так это зря! Искренно рад вас видеть. Жандарм или сыщик – какая разница. Душить свободы – и точка. Вообще говоря, я вас и на порог пускать не должен за то, что вы с собой сделали.

– Как видите, цел и даже несколько упитан.

– Ах, это глупости! Кого волнует телесная оболочка. Но что вы натворили с вашей научной карьерой! Кому сказать: лучший студент вместо того, чтобы заниматься наукой, отправляется служить в полицию! Это чудовищно! Неслыханно! Позор! За это вас стоило прогнать немедленно… Но, так и быть, заходите!

В квартире профессора было не топлено. Хозяин на домашний халат накинул теплый плед. Гость должен был снять пальто из вежливости. Ванзаров давно не бывал здесь. В кабинете с прежних времен мало что изменилось. Полутьма, глухие шторы, шеренги книжных шкафов с золотыми корешками, письменный стол под зеленой лампой. Над ним репродукция с гравюры Рембрандта: доктор Фауст вызывает светящийся шар с магическими письменами. К запаху пыли примешивался тонкий аромат чего-то изысканно неприятного.

Ванзарову указали на шаткий стульчик. Профессор уселся в скрипящее кресло и пристально посмотрел на бывшего студента.

– Как вижу, служба преступному режиму идет вам на пользу, – сказал он с брезгливой миной.

– А вы чем теперь занимаетесь? – Ванзаров попробовал наладить светский разговор.

– Все тем же, коллега: беспощадно борюсь с глупостью религии. И поверьте мне, пройдет не так уж много времени, когда мы разоблачим ложь, которой потчуют народ все эти попы, муллы, раввины и прочие. Надо освободить сознание человека от рабского преклонения перед несуществующим призраком и дать ему свободу. Только отказавшись от религии, человек может ощутить всю красоту этого мира и наполнить свою жизнь весельем. Пора уже растоптать эту гадину, которая принесла столько бед. И еще принесет, поверьте мне. Но ничего, близится час расплаты. За все воздадим: за костры инквизиции, за все эти языческие камлания, называемые литургией, за 365 запретов, за вопли муэдзинов, за вертящиеся барабаны. Человеку ничего этого не нужно. Чем скорее он это осознает, тем быстрее вступит в эпоху счастья. Все эти опиумные, по выражению Маркса, грезы разлетятся дымом. И тогда человек увидит правду: небеса пусты.

– Что же человек увидит без бога? – спросил Ванзаров.

– Он увидит глубины свободы!

– Вы полагаете?

– Это вопрос решенный!

– Как скажете, профессор.

– В вас говорит полицейский! – закричал Окунёв. – В человеке есть все, что нужно. И только в нем. И нигде более. Не надо выдумывать миражи… Постойте, а зачем это вы пожаловали? Не вести же со мной богословский диспут.

Ванзаров согласился, что пришел не за этим. И спросил, может ли он рассчитывать на помощь. От профессора не потребуется служить преступному режиму, нужно всего лишь узнать одного человека. Окунёв немного покапризничал и согласился, не уставая повторять, что такое одолжение делает исключительно бывшему студенту. А полицейскому – никогда.

Поблагодарив со смирением, Ванзаров извлек фотографию жертвы, показал профессору и спросил, известен ли ему этот господин. Окунёв презрительно фыркнул:

– Ради этого навестили меня после десяти лет забвения? Вы стали мелочным, Ванзаров… Что ж, раз это вам так нужно… Да, я знаю этого человека. Это мой хороший и давний друг.

– Как его зовут?

– Наливайный Иван Иванович. Вам достаточно?

– Где он проживает?

– Понятия не имею! Кажется, в Нарвской части… Позвольте, а что за снимок такой странный… Глаза закрыты, волосы в беспорядке. Где вы это взяли?

– Обычный снимок полицейского фотографа.

– Иван арестован?! Он в тюрьме?!

– К сожалению, нет. Сегодня утром его нашли мертвым на льду Невы.

После заявления об этом товарища прокурора окружной суд постановил дело запасного фельдшера М. Иванова ввиду его безобразно-пьяного состояния отложить слушанием, а самого обвиняемого-пьяницу заключить под стражу. Присяжные заседатели и свидетели распущены.

– О боже, какая трагедия, – проговорил он. – Как это случилось?

– Именно это необходимо выяснить, – ответил Ванзаров. – Могу рассчитывать на вашу помощь?

– Помощь?.. Какая тут помощь… Чем теперь поможешь… Его нет… И все… Что же теперь делать-то?

– Вы были близкими друзьями?

– Да-да, вроде того…

Профессор перестал замечать гостя, о чем-то размышляя. Глаза его суетливо бегали, словно он попал в западню и старался найти выход из неразрешимой ситуации. Наконец, будто очнувшись, он спросил:

– «Нашли мертвым» – это что значит на вашем полицейском жаргоне?

– Тело обнаружил городовой при утреннем обходе, – ответил Ванзаров.

– Что же это получается: Иван замерз ночью?

– Не совсем так: господин Наливайный был, скорее всего, убит.

– Ванзаров, объясняйтесь яснее. Я не понимаю вашей белиберды «скорее всего»! Или забыли, что такое речь культурного человека?

– Если это так интересует, ради вас нарушу тайну следствия. Вашего друга напоили довольно необычным веществом. Очевидно, после этого он шел куда-то поздней ночью, ошибся дорогой, вышел на лед, упал и замерз. Как отпетый пьяница. Если ему не помогли и в этом.

– Какая трагедия… Но что же теперь делать?

– Что вас беспокоит?

– Беспокоит? – закричал Окунёв. – У меня погиб бесценный друг, а вы еще спрашиваете о беспокойстве!

– Спрошу о другом: господин Наливайный был у вас в гостях?

– Нет-нет, его не было, – быстро ответил профессор. – И меня не было.

– А где вы были?

– Пригласили на новогодний бал Бестужевских курсов почетным гостем.

– Бестужевские… Это поблизости, на Васильевском?

– Да, на 10-й линии. Меня видели сотни людей. Коллеги поднимали в мою честь тост. Я не возвращался ночью в маске, чтобы отравить Ивана.

– Я вас не подозреваю.

Профессор печально усмехнулся:

– О, я вижу вас насквозь! Вас уже интересует, есть ли у меня алиби. И это ваша благодарность за помощь?

Ванзаров заверил, что очень благодарен профессору.

– Могу ли задать непростой вопрос, Ирис Аристархович? – спросил он.

Профессор махнул рукой: мол, теперь уже все равно, делайте что хотите.

– Вы знали, что Иван Иванович был… не в полном смысле мужчиной?

– Уже и в это нос сунули, – сказал Окунёв презрительно. – Да, я знал его тайну. И что с того? Он нес свое бремя мужественно. Ему было нелегко. Он много страдал и мучился, искал утешения в религии, но нет религии, что утешила бы гермафродита. Понимаете это?! Что ему оставалось? Он мог бы покончить все разом, но выбрал жизнь. Каждый день он шел на невидимый подвиг. И каждый день побеждал. Это заслуживает уважения.

– Господин Наливайный где-то служил?

– Это было свыше его сил. Да и кто бы принял… такого.

– Чем же он добывал средства к существованию?

– «Существованию»! – передразнил Окунёв. – Это вы точно сказали, господин полицейский. По-иному его жизнь не назвать… Иван в деньгах не нуждался.

– Богатые родители?

– Да поймите, Ванзаров, что приличные люди не спрашивают даже своих близких друзей, откуда у них деньги! Это неприлично!

– Давно с ним знакомы?

– Не меньше, чем с вами…

– Тоже был студентом нашего университета?

– Нет, он не учился… Кажется, сам получал образование.

– Вы видели у него на груди пентакль?

– Что-что? Изъясняйтесь яснее.

Ванзаров пояснил наглядно. И получил еще одну презрительную усмешку:

– Уж не думаете ли вы, что мы раздевались друг перед другом? За кого вы меня принимаете?! Вы лезете грязными лапами в душу человека, у которого погиб близкий человек!.. Позвольте, а как вы вообще узнали, что мы с Иваном… знакомы?

– У него был найден обрывок вашей фотографии.

– Моей фотографии? – поразился профессор.

Ванзаров показал обрывок. Профессор взглянул и плотнее закутался в плед.

– Ничего не понимаю… – пробурчал он.

– Не узнаете снимок?

– Понятия не имею. Не помню… Какая разница…

– Тогда не сочтите за труд, Ирис Аристархович, очертить круг друзей господина Наливайного.

Окунёв скинул плед, бросился к стене, увешанной фотографиями, и плотно прижался к ней спиной.

– Я никого не знаю, – торопливо сказал он. – Мне нездоровится, прошу вас не злоупотреблять нашим знакомством, господин полицейский.

– Любое предположение: кто мог напоить Ивана отравой…

– У Ванечки не было врагов и не могло быть… Он… был… чудесным, искренним и отзывчивым к чужим бедам. Убить такого доброго человека – большой грех. Умоляю вас, найдите как можно скорее его убийцу.

Извинившись за беспокойство, Ванзаров встал и неожиданно нацелил палец в пол:

– Что у вас там сверкает?

Окунёв слишком быстро нагнулся, как будто ожидал найти золотой луидор:

– Где?.. Что сверкает?.. Что такое?

– Ах, извините, показалось, – сказал Ванзаров. – Наверно, свет бликует. Кстати, зачем Ивану американский паспорт?

– Не знаю ни о каком паспорте… Прошу вас, уходите.

– Иван Иванович упоминал слово «сома»?

– Неужели служба в полиции настолько отшибает мозги, что вы забыли азы древнегреческого? Даже если упоминал – что тут такого? Уходите скорей… И не ждите от меня приглашения заглянуть еще. Я не желаю больше вас видеть. Считайте, что мы больше незнакомы. Прощайте…

Ванзаров поклонился и вышел в прихожую. Окунёв закрывал собой проем кабинета и так в этом преуспел, что позволил гостю самому отпирать входную дверь.

– Господин Окунёв, официально прошу вас не покидать столицу в ближайшую неделю. Вы можете быть вызваны для дачи дополнительных показаний.

Дверь захлопнулась с такой силой, что порыв ветра шевельнул холеные усы вороненого отлива.

За стеклянной дверью с надписью «Cabinet portrait» находилась просторная приемная с образцами творчества фотографа Смирнова в золоченых рамочках. Обычно здесь толпились посетители, желавшие запечатлеть себя для потомства, но в предновогодний день царила тишина.

Ассистент фотографа по фамилии Ельцов, розовощекий юноша с идеальным пробором и бархатной бабочкой, с изящным достоинством осведомился, что угодно. Ванзаров спросил маэстро. Оказалось, тот отлучился по делам.

– Мне хотелось бы знать: отдаются ли негативы заказчикам?

– Довольно редко, если сами просят, – ответил Ельцов. – Чем вам помочь?

Ванзаров экспромтом соорудил историю: якобы дама, его бесценный друг, снялась на групповом снимке с подругами и мужем, а после уехала в Тамань и умерла, и у него ничего не осталось на память о любимом существе.

Молодой человек искренне проникся и согласился помочь. Надо было только указать, когда сделан портрет. Расчет определил: не позже конца ноября. Ведь фотография в кабинете не успела покрыться пылью.

– На чье имя? – уточнил чувствительный ассистент фотографа.

– На имя господина Окунёва.

Ельцов тщательно водил пальчиком по конторской книге, перелистнул страницы, для верности просмотрел весь ноябрь и даже октябрь, но ничего не нашел.

Оставалось одно. Покинутый влюбленный прилежно описал снимок.

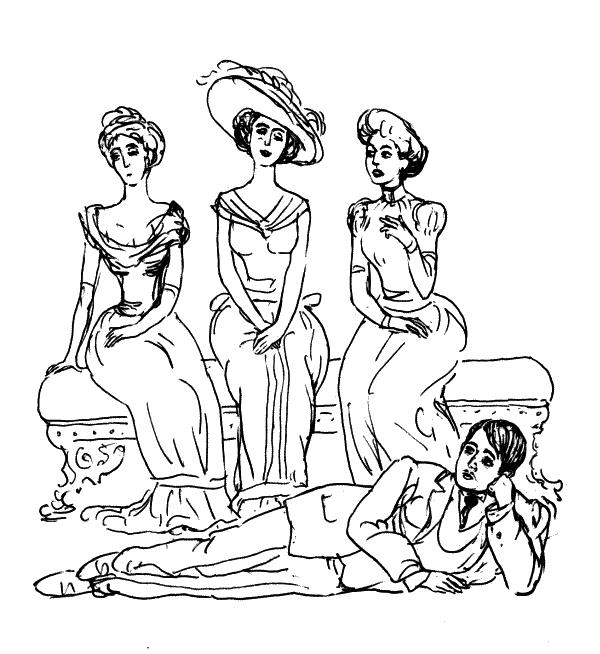

Профессор Окунёв мирно восседает в кресле. За его спиной стоит прекрасная дама. Над головой она подняла руки острым конусом. Слева от него – молоденькая барышня с тонкими чертами лица. Одну руку она отвела в сторону, держа прямо, другую опустила под углом к полу. Позу, зеркальную этой, приняла третья девушка, что оказалась с правого бока профессора. Внизу удобно разлегся Иван Наливайный. Согнув ногу в колене, а другую привольно вытянув, он подпирал щеку левой ладонью, а правую вытянул в приветствии, вид имел веселый и чуточку шутейный. Не надо обладать богатой фантазией, чтобы увидеть в композиции фигуру пентакля.

– Ну конечно, я помню этот удивительный снимок! – торжественно заявил Ельцов.

– Так неужели могу надеяться, что…

– Такая жалость, но с ним пришлось расстаться.

Оказывается, сегодня рано утром, как только ателье открылось, зашла дама и спросила негатив. Она пояснила, что на снимке запечатлена ее сестра, трагически погибшая накануне. Приказчик растрогался, не смог отказать, при этом не взял денег с убитой горем женщины.

– Она назвала фамилию заказчика?

– Да, упоминала, кажется…

– Не сочтите за труд вспомнить.

Подняв глаза к потолку, Ельцов поморгал, но не смог вспомнить ничего. Как видно, память совсем девичья.

– А день, когда был сделан снимок?

Приказчик растерянно промолчал. Оставалось поинтересоваться, как выглядела дама. Ельцов мечтательно зажмурился:

– Прекрасное черное платье… Она такая… такая красавица… Сложно описать, на лице вуаль…

– Отчего же вы решили, что красавица?

– Я почувствовал это! – ответил юноша с неподдельным трагизмом.

Горестную атмосферу прервал дверной колокольчик и звонкий голос:

– Какое счастье! Родион Георгиевич! Наконец-то!

Сам хозяин заведения, модный фотограф Смирнов, бросился к Ванзарову. Как-то раз Ванзаров помог ему выйти из затруднительного положения и с тех пор был для фотографа желанным гостем. Переждав бурю восторгов и жалоб, что дражайший Родион Георгиевич совсем позабыл-позабросил, Ванзаров изложил свою просьбу. Возможно, найдется случайная копия снимка.

Смирнов принялся терзать конторскую книгу.

– Помню-помню дурацкое фото… – приговаривал он, листая записи. – Такие странные господа, захотели, видите ли, сделать оригинальный портрет… Да вот оно! Точно, двенадцать дней назад сделали. Прекрасно помню!

– На чье имя заказ оформлен?

– Неразборчиво написано, как курица лапой, что-то вроде Завальный, Навальный, Повальный…

– Быть может, Наливайный?

– О да, вы правы – Наливайный! Еще подумал: какая смешная фамилия… Так вы с ним знакомы?

– В некотором смысле. Не вспомните, как снимок делали?

– Обыкновенно. Я предложил выбрать пейзаж, то есть задник. Они остановились на греческом виде. Дамы сели, мужчины у них за спиной встали. Все как обычно. И тут им вдумалось затеять шутливую фотографию. Местами поменялись и вот такую живую картину устроили.

– Идея была пожилого господина?

– Откровенно говоря, меня попросили выйти, чтобы они могли обсудить. Такие странные! А когда вернулся, уже приняли задуманные позы. Кто это из них затеял, уж не знаю.

– Кому не понравилась обычная композиция? Кто предложил все поменять? Кто-то из барышень?

Смирнов задумался, напряженно стиснув губы, и сказал:

– Вот ведь не могу вспомнить… Но не барышни, точно. Те и рта не открыли.

– Могу ли надеяться на копию?

Фотограф юркнул за портьеру, скрывавшую лабораторию. Вернулся он, победно размахивая мятым клочком:

– Нашел! На ваше счастье, испортил один снимок при печати, а мусор еще не выброшен.

Бумага сильно пострадала и пошла трещинами, в верхнем углу зияла дыра, но лица участников сохранились отчетливо. Не хуже, чем на стене Окунёва.

Ванзаров предъявил фото приказчику:

– Нет ли здесь того, кто забрал негатив?

Ельцов опять затерялся в раздумьях и наконец боязливо выговорил:

– Кажется, это он… – Аккуратный ноготок указал на замерзшего, вскрытого и зашитого господина Наливайного.

– Вы же сказали, что приходила дама, – напомнил Ванзаров.

Под грозным взглядом хозяина Ельцов совсем растерялся и пробормотал:

– Я плохо запомнил…

– Честное слово: выгоню! – пообещал маэстро Смирнов. – Не позорь меня перед господином Ванзаровым! Отвечай толком!

– Темно было… Не разобрал…

– Темно?! У нас?! – поразился Смирнов. – Да ты пьяный никак! Точно пьяный! Весь день как ненормальный какой-то: то смеется, то песни поет. Думал: влюбился. А ты, брат, укушался. Ну конечно, вон морда вся пылает. Ну все… Ну я тебя…

Ванзаров спросил, чья это чашка стоит на конторке. Смущенно потупившись, Ельцов признался, что это его кофе с молоком. Прихлебывает между делом. Маэстро порывался разорвать нерадивого приказчика, но Ванзаров убедил фотографа, что полностью доволен и узнал все, что хотел. Даже выразил благодарность от имени сыскной полиции.

– Да за что же меня благодарить? – поразился Смирнов.

– Во-первых, за бесценную улику. Но самое главное, что на фотографиях ставите подпись ателье яркими золотыми буквами. Издалека видно.

Кого-то эти тонкости, быть может, оставят равнодушным, но для меня это мед воспоминаний, в который так сладостно погружаться. Чины, звания, подчиненность, иерархия, сама полицейская служба из нынешнего далека кажутся бесполезной шелухой. Но что делать, если эта шелуха была всей моей жизнью. Вернее, лучшей ее частью. Ну, и довольно об этом.

Кабинет Ванзарова располагался на этаже сыскной полиции. Надо сказать, что сыскная полиция Петербурга была крайне незначительна. Весь управленческий аппарат, как бы сказали теперь, состоял из десятка чиновников. Плюс по чиновнику и полицейскому надзирателю в каждом участке. Вот и все. Эксперты и филеры привлекались по мере необходимости. Поэтому начальник сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов был рад иметь под рукой такого нужного человека. И не поскупился на целый кабинет. Замечу, что, кроме сыскной полиции, в большом полицейском доме на Офицерской улице, 28, располагался 3-й участок Казанской части и сам полицеймейстер 2-го отделения[12] подполковник Григорьев. Все жили компактно и не жаловались на тесноту. Вот так-то.

Вернувшись из 2-го Васильевского участка, Ванзаров нашел на столе утренние сводки, отдельно донесение о происшествии, с которого прибыл, и записку от Филиппова со слезной просьбой разобраться с этим «мерзким» делом непременно сегодня, несмотря на новогодний праздник.

Позволю себе еще одно дорогое моей душе воспоминание. Кабинет Родиона Григорьевича я помню так подробно, будто только вчера был у него. От всех прочих он отличался скромностью и спартанской неприхотливостью. Правда, кроме обязательных портретов государя-императора, министра внутренних дел и градоначальника, там еще висела копия «Сикстинской мадонны» Рафаэля.

Письменный стол с приставленным столиком для совещаний, несколько венских стульев, рабочее кресло, шкаф для хранения деловых бумаг, этажерка с необходимыми справочниками и сводом законов, настенные часы. На стене – ящик телефонного аппарата. В темном углу пряталась узкая консоль с гипсовой копией бюста Сократа, на которую господин Лебедев любил закидывать шляпу, демонстрируя меткость и презрение к порядкам. Ну, не будем отвлекаться.

Просмотрев сводки ночных происшествий, Ванзаров собирался с духом, чтобы доложить директору Департамента полиции Алексею Александровичу Лопухину, какая радость на них свалилась. Но его прервали. Решительно постучав, в кабинет вошел Джуранский, печатая шаг, встал по стойке «смирно» и попросил разрешения доложить. Армейские привычки в нем были неистребимы. Судя по чрезвычайной строгости обращения, ротмистр был чем-то глубоко взволнован.

Ванзаров предложил сесть. Джуранский послушно опустился на краешек стула и сразу же заявил:

– Ничего не понимаю!

– Не поняли, что вам сказали по-американски? – предположил Ванзаров.

– Нет… То есть, конечно, понял. Они же по-французски все говорят. Дипломаты, одним словом. Тут другое.

– К фактам, ротмистр.

– Прихожу в миссию, представляюсь, требую дежурного чиновника. Выходит приятный господин. Докладываю ему о гибели сотрудника. На меня смотрят, как на идиота, простите. Говорят, что это какая-то ошибка. Поясняю: никакой ошибки нет, тело во 2-м Васильевском. Тогда меня просят подождать. Через четверть часа, не меньше, выходит мужчина крепкого сложения, среднего роста, волосы черные, вьющиеся, глаза карие, весом четыре пуда. Представляется мистером Санже. Выражает полное непонимание, спрашивает: нельзя ли расценивать мой визит как полицейскую провокацию, направленную на подрыв российско-американских связей?

– Успокоили дипломата?

– Так точно. Спросил у него паспорт.

– Он показал документ?

– Официально заявил, что я нахожусь на территории Северо-Американских Соединенных Штатов и власть российской полиции здесь не распространяется.

– Резонно. Как вы повели себя на земле чужого государства?

– Предложил съездить в участок, чтобы дать показания.

– На что вам предложили отправить запрос через Министерство иностранных дел, а пока выметаться с территории США.

Джуранский сердито хмыкнул:

– Так точно… Я еще спросил, не был ли потерян паспорт мистера Санже…

– Но эта информация оказалась строго конфиденциальной, – закончил Ванзаров. – Очень хорошо. Одним дипломатическим скандалом меньше.

– Думаете, паспорт Санже потерял?

– Мог и в карты проиграть. Или на бильярде. Дипломаты такие затейники.

– Нет, Санже в карты играть не будет, – сказал ротмистр. – Он спортс-мэн. Боксирует в полулегком весе под именем Слай, часто выступает на открытых турнирах боксерского клуба. Под своей фамилией статус дипломата, наверно, не позволяет. Да вы его наверняка видели на ринге.

– Ах, это он… Да, Слай ловкий и быстрый соперник. Как интересно получается… Спасибо, Мечислав Николаевич, за бесценные сведения. Сделайте запрос в 4-е Делопроизводство МВД[13], не было ли заявления о потере паспорта иностранным дипломатом.

Ротмистр уточнил, есть ли какие-то еще поручения, и отправился исполнять без лишних вопросов.

Ванзаров открыл сырой паспорт. Чернила уже поплыли, но документ выглядел исключительно подлинным. Если подделка, то очень высокого класса. Таких мастеров в столице давно не бывало. Быть может, гости с Юга. В Одессе обитают выдающиеся фальшивомонетчики. Купюры подделывают так, что эксперты приходят в замешательство. Таким паспорт подделать – легкая разминка. Только что им делать в столице в неспокойное время? Скорее всего, они тут ни при чем.

Паспорт и обрывок фотографии были заперты на ключ в ящике стола. Ванзаров взял справочник «Весь Петербург за 1904 год» и проверил адрес. Его знакомый, как и прежде, проживал на Васильевском острове на 3-й линии, как раз под сенью 2-го участка. По странному совпадению дом его располагался не так уж далеко от Тучковой набережной и Биржевого моста.

Папка № 3

Наверное, Ванзаров подбирал слова, чтобы напомнить, кто он такой. Но старания пропали зря. Ему торжественно распахнули объятия:– Кого я вижу! Какая встреча! Кто к нам пожаловал! Сатрап и палач, жандарм и душитель свободы!

– И я рад вас видеть, Ирис Аристархович, – ответил Ванзаров. – Спасибо, что не забыли. Только я не жандарм. Служу при сыскной полиции. Если угодно – сыщик. Но не палач.

– Да знаю, знаю! – закричал профессор Окунёв на всю лестницу. – Обидеться вздумали, студиоз мой непутевый? Так это зря! Искренно рад вас видеть. Жандарм или сыщик – какая разница. Душить свободы – и точка. Вообще говоря, я вас и на порог пускать не должен за то, что вы с собой сделали.

– Как видите, цел и даже несколько упитан.

– Ах, это глупости! Кого волнует телесная оболочка. Но что вы натворили с вашей научной карьерой! Кому сказать: лучший студент вместо того, чтобы заниматься наукой, отправляется служить в полицию! Это чудовищно! Неслыханно! Позор! За это вас стоило прогнать немедленно… Но, так и быть, заходите!

В квартире профессора было не топлено. Хозяин на домашний халат накинул теплый плед. Гость должен был снять пальто из вежливости. Ванзаров давно не бывал здесь. В кабинете с прежних времен мало что изменилось. Полутьма, глухие шторы, шеренги книжных шкафов с золотыми корешками, письменный стол под зеленой лампой. Над ним репродукция с гравюры Рембрандта: доктор Фауст вызывает светящийся шар с магическими письменами. К запаху пыли примешивался тонкий аромат чего-то изысканно неприятного.

Ванзарову указали на шаткий стульчик. Профессор уселся в скрипящее кресло и пристально посмотрел на бывшего студента.

– Как вижу, служба преступному режиму идет вам на пользу, – сказал он с брезгливой миной.

– А вы чем теперь занимаетесь? – Ванзаров попробовал наладить светский разговор.

– Все тем же, коллега: беспощадно борюсь с глупостью религии. И поверьте мне, пройдет не так уж много времени, когда мы разоблачим ложь, которой потчуют народ все эти попы, муллы, раввины и прочие. Надо освободить сознание человека от рабского преклонения перед несуществующим призраком и дать ему свободу. Только отказавшись от религии, человек может ощутить всю красоту этого мира и наполнить свою жизнь весельем. Пора уже растоптать эту гадину, которая принесла столько бед. И еще принесет, поверьте мне. Но ничего, близится час расплаты. За все воздадим: за костры инквизиции, за все эти языческие камлания, называемые литургией, за 365 запретов, за вопли муэдзинов, за вертящиеся барабаны. Человеку ничего этого не нужно. Чем скорее он это осознает, тем быстрее вступит в эпоху счастья. Все эти опиумные, по выражению Маркса, грезы разлетятся дымом. И тогда человек увидит правду: небеса пусты.

– Что же человек увидит без бога? – спросил Ванзаров.

– Он увидит глубины свободы!

– Вы полагаете?

– Это вопрос решенный!

– Как скажете, профессор.

– В вас говорит полицейский! – закричал Окунёв. – В человеке есть все, что нужно. И только в нем. И нигде более. Не надо выдумывать миражи… Постойте, а зачем это вы пожаловали? Не вести же со мной богословский диспут.

Ванзаров согласился, что пришел не за этим. И спросил, может ли он рассчитывать на помощь. От профессора не потребуется служить преступному режиму, нужно всего лишь узнать одного человека. Окунёв немного покапризничал и согласился, не уставая повторять, что такое одолжение делает исключительно бывшему студенту. А полицейскому – никогда.

Поблагодарив со смирением, Ванзаров извлек фотографию жертвы, показал профессору и спросил, известен ли ему этот господин. Окунёв презрительно фыркнул:

– Ради этого навестили меня после десяти лет забвения? Вы стали мелочным, Ванзаров… Что ж, раз это вам так нужно… Да, я знаю этого человека. Это мой хороший и давний друг.

– Как его зовут?

– Наливайный Иван Иванович. Вам достаточно?

– Где он проживает?

– Понятия не имею! Кажется, в Нарвской части… Позвольте, а что за снимок такой странный… Глаза закрыты, волосы в беспорядке. Где вы это взяли?

– Обычный снимок полицейского фотографа.

– Иван арестован?! Он в тюрьме?!

– К сожалению, нет. Сегодня утром его нашли мертвым на льду Невы.

Вырезка из газеты «Петербургский листок» за декабрь 1904 года (Затесалась среди документов. Зачем? Уже не помню)

В петербургском окружном суде произошел вчера крайне редкий инцидент. В 3-м уголовном отделении под председательством г-на Карчевского должно было слушаться дело о запасном фельдшере М. Иванове, обвиняемом по 2-й ч. 1612-й ст. и 3-го п. 1610-й ст. уложения о наказаниях (поджог). На судебное заседание были вызваны присяжные заседатели и многочисленные свидетели. Явился и сам подсудимый, находившийся до этого на свободе. Приступая к рассмотрению дела, председательствующий объявил заседание открытым, но тут оказалось, что Иванов мертвецки пьян. Рассматривать дело при полной невменяемости обвиняемого представлялось решительно невозможным.После заявления об этом товарища прокурора окружной суд постановил дело запасного фельдшера М. Иванова ввиду его безобразно-пьяного состояния отложить слушанием, а самого обвиняемого-пьяницу заключить под стражу. Присяжные заседатели и свидетели распущены.

Папка № 4

Окунёв схватился за виски и зарыдал в голос. Слезы катились крупными градинами. Лицо пошло красными пятнами, с носа свесилась мутная капля. Ванзаров предложил воды, но его оборвали жестом. Профессор глубоко всхлипнул, охнул и отер слезы рукавом, словно артельщик.– О боже, какая трагедия, – проговорил он. – Как это случилось?

– Именно это необходимо выяснить, – ответил Ванзаров. – Могу рассчитывать на вашу помощь?

– Помощь?.. Какая тут помощь… Чем теперь поможешь… Его нет… И все… Что же теперь делать-то?

– Вы были близкими друзьями?

– Да-да, вроде того…

Профессор перестал замечать гостя, о чем-то размышляя. Глаза его суетливо бегали, словно он попал в западню и старался найти выход из неразрешимой ситуации. Наконец, будто очнувшись, он спросил:

– «Нашли мертвым» – это что значит на вашем полицейском жаргоне?

– Тело обнаружил городовой при утреннем обходе, – ответил Ванзаров.

– Что же это получается: Иван замерз ночью?

– Не совсем так: господин Наливайный был, скорее всего, убит.

– Ванзаров, объясняйтесь яснее. Я не понимаю вашей белиберды «скорее всего»! Или забыли, что такое речь культурного человека?

– Если это так интересует, ради вас нарушу тайну следствия. Вашего друга напоили довольно необычным веществом. Очевидно, после этого он шел куда-то поздней ночью, ошибся дорогой, вышел на лед, упал и замерз. Как отпетый пьяница. Если ему не помогли и в этом.

– Какая трагедия… Но что же теперь делать?

– Что вас беспокоит?

– Беспокоит? – закричал Окунёв. – У меня погиб бесценный друг, а вы еще спрашиваете о беспокойстве!

– Спрошу о другом: господин Наливайный был у вас в гостях?

– Нет-нет, его не было, – быстро ответил профессор. – И меня не было.

– А где вы были?

– Пригласили на новогодний бал Бестужевских курсов почетным гостем.

– Бестужевские… Это поблизости, на Васильевском?

– Да, на 10-й линии. Меня видели сотни людей. Коллеги поднимали в мою честь тост. Я не возвращался ночью в маске, чтобы отравить Ивана.

– Я вас не подозреваю.

Профессор печально усмехнулся:

– О, я вижу вас насквозь! Вас уже интересует, есть ли у меня алиби. И это ваша благодарность за помощь?

Ванзаров заверил, что очень благодарен профессору.

– Могу ли задать непростой вопрос, Ирис Аристархович? – спросил он.

Профессор махнул рукой: мол, теперь уже все равно, делайте что хотите.

– Вы знали, что Иван Иванович был… не в полном смысле мужчиной?

– Уже и в это нос сунули, – сказал Окунёв презрительно. – Да, я знал его тайну. И что с того? Он нес свое бремя мужественно. Ему было нелегко. Он много страдал и мучился, искал утешения в религии, но нет религии, что утешила бы гермафродита. Понимаете это?! Что ему оставалось? Он мог бы покончить все разом, но выбрал жизнь. Каждый день он шел на невидимый подвиг. И каждый день побеждал. Это заслуживает уважения.

– Господин Наливайный где-то служил?

– Это было свыше его сил. Да и кто бы принял… такого.

– Чем же он добывал средства к существованию?

– «Существованию»! – передразнил Окунёв. – Это вы точно сказали, господин полицейский. По-иному его жизнь не назвать… Иван в деньгах не нуждался.

– Богатые родители?

– Да поймите, Ванзаров, что приличные люди не спрашивают даже своих близких друзей, откуда у них деньги! Это неприлично!

– Давно с ним знакомы?

– Не меньше, чем с вами…

– Тоже был студентом нашего университета?

– Нет, он не учился… Кажется, сам получал образование.

– Вы видели у него на груди пентакль?

– Что-что? Изъясняйтесь яснее.

Ванзаров пояснил наглядно. И получил еще одну презрительную усмешку:

– Уж не думаете ли вы, что мы раздевались друг перед другом? За кого вы меня принимаете?! Вы лезете грязными лапами в душу человека, у которого погиб близкий человек!.. Позвольте, а как вы вообще узнали, что мы с Иваном… знакомы?

– У него был найден обрывок вашей фотографии.

– Моей фотографии? – поразился профессор.

Ванзаров показал обрывок. Профессор взглянул и плотнее закутался в плед.

– Ничего не понимаю… – пробурчал он.

– Не узнаете снимок?

– Понятия не имею. Не помню… Какая разница…

– Тогда не сочтите за труд, Ирис Аристархович, очертить круг друзей господина Наливайного.

Окунёв скинул плед, бросился к стене, увешанной фотографиями, и плотно прижался к ней спиной.

– Я никого не знаю, – торопливо сказал он. – Мне нездоровится, прошу вас не злоупотреблять нашим знакомством, господин полицейский.

– Любое предположение: кто мог напоить Ивана отравой…

– У Ванечки не было врагов и не могло быть… Он… был… чудесным, искренним и отзывчивым к чужим бедам. Убить такого доброго человека – большой грех. Умоляю вас, найдите как можно скорее его убийцу.

Извинившись за беспокойство, Ванзаров встал и неожиданно нацелил палец в пол:

– Что у вас там сверкает?

Окунёв слишком быстро нагнулся, как будто ожидал найти золотой луидор:

– Где?.. Что сверкает?.. Что такое?

– Ах, извините, показалось, – сказал Ванзаров. – Наверно, свет бликует. Кстати, зачем Ивану американский паспорт?

– Не знаю ни о каком паспорте… Прошу вас, уходите.

– Иван Иванович упоминал слово «сома»?

– Неужели служба в полиции настолько отшибает мозги, что вы забыли азы древнегреческого? Даже если упоминал – что тут такого? Уходите скорей… И не ждите от меня приглашения заглянуть еще. Я не желаю больше вас видеть. Считайте, что мы больше незнакомы. Прощайте…

Ванзаров поклонился и вышел в прихожую. Окунёв закрывал собой проем кабинета и так в этом преуспел, что позволил гостю самому отпирать входную дверь.

– Господин Окунёв, официально прошу вас не покидать столицу в ближайшую неделю. Вы можете быть вызваны для дачи дополнительных показаний.

Дверь захлопнулась с такой силой, что порыв ветра шевельнул холеные усы вороненого отлива.

Папка № 5

Ателье семейных портретов г-на Смирнова располагалось на нечетной, то есть солнечной стороне Невского проспекта. Через стеклянный потолок весь день льется свет, создавая естественное освещение, а экономия электричества увеличивает доход.За стеклянной дверью с надписью «Cabinet portrait» находилась просторная приемная с образцами творчества фотографа Смирнова в золоченых рамочках. Обычно здесь толпились посетители, желавшие запечатлеть себя для потомства, но в предновогодний день царила тишина.

Ассистент фотографа по фамилии Ельцов, розовощекий юноша с идеальным пробором и бархатной бабочкой, с изящным достоинством осведомился, что угодно. Ванзаров спросил маэстро. Оказалось, тот отлучился по делам.

– Мне хотелось бы знать: отдаются ли негативы заказчикам?

– Довольно редко, если сами просят, – ответил Ельцов. – Чем вам помочь?

Ванзаров экспромтом соорудил историю: якобы дама, его бесценный друг, снялась на групповом снимке с подругами и мужем, а после уехала в Тамань и умерла, и у него ничего не осталось на память о любимом существе.

Молодой человек искренне проникся и согласился помочь. Надо было только указать, когда сделан портрет. Расчет определил: не позже конца ноября. Ведь фотография в кабинете не успела покрыться пылью.

– На чье имя? – уточнил чувствительный ассистент фотографа.

– На имя господина Окунёва.

Ельцов тщательно водил пальчиком по конторской книге, перелистнул страницы, для верности просмотрел весь ноябрь и даже октябрь, но ничего не нашел.

Оставалось одно. Покинутый влюбленный прилежно описал снимок.

Профессор Окунёв мирно восседает в кресле. За его спиной стоит прекрасная дама. Над головой она подняла руки острым конусом. Слева от него – молоденькая барышня с тонкими чертами лица. Одну руку она отвела в сторону, держа прямо, другую опустила под углом к полу. Позу, зеркальную этой, приняла третья девушка, что оказалась с правого бока профессора. Внизу удобно разлегся Иван Наливайный. Согнув ногу в колене, а другую привольно вытянув, он подпирал щеку левой ладонью, а правую вытянул в приветствии, вид имел веселый и чуточку шутейный. Не надо обладать богатой фантазией, чтобы увидеть в композиции фигуру пентакля.

– Ну конечно, я помню этот удивительный снимок! – торжественно заявил Ельцов.

– Так неужели могу надеяться, что…

– Такая жалость, но с ним пришлось расстаться.

Оказывается, сегодня рано утром, как только ателье открылось, зашла дама и спросила негатив. Она пояснила, что на снимке запечатлена ее сестра, трагически погибшая накануне. Приказчик растрогался, не смог отказать, при этом не взял денег с убитой горем женщины.

– Она назвала фамилию заказчика?

– Да, упоминала, кажется…

– Не сочтите за труд вспомнить.

Подняв глаза к потолку, Ельцов поморгал, но не смог вспомнить ничего. Как видно, память совсем девичья.

– А день, когда был сделан снимок?

Приказчик растерянно промолчал. Оставалось поинтересоваться, как выглядела дама. Ельцов мечтательно зажмурился:

– Прекрасное черное платье… Она такая… такая красавица… Сложно описать, на лице вуаль…

– Отчего же вы решили, что красавица?

– Я почувствовал это! – ответил юноша с неподдельным трагизмом.

Горестную атмосферу прервал дверной колокольчик и звонкий голос:

– Какое счастье! Родион Георгиевич! Наконец-то!

Сам хозяин заведения, модный фотограф Смирнов, бросился к Ванзарову. Как-то раз Ванзаров помог ему выйти из затруднительного положения и с тех пор был для фотографа желанным гостем. Переждав бурю восторгов и жалоб, что дражайший Родион Георгиевич совсем позабыл-позабросил, Ванзаров изложил свою просьбу. Возможно, найдется случайная копия снимка.

Смирнов принялся терзать конторскую книгу.

– Помню-помню дурацкое фото… – приговаривал он, листая записи. – Такие странные господа, захотели, видите ли, сделать оригинальный портрет… Да вот оно! Точно, двенадцать дней назад сделали. Прекрасно помню!

– На чье имя заказ оформлен?

– Неразборчиво написано, как курица лапой, что-то вроде Завальный, Навальный, Повальный…

– Быть может, Наливайный?

– О да, вы правы – Наливайный! Еще подумал: какая смешная фамилия… Так вы с ним знакомы?

– В некотором смысле. Не вспомните, как снимок делали?

– Обыкновенно. Я предложил выбрать пейзаж, то есть задник. Они остановились на греческом виде. Дамы сели, мужчины у них за спиной встали. Все как обычно. И тут им вдумалось затеять шутливую фотографию. Местами поменялись и вот такую живую картину устроили.

– Идея была пожилого господина?

– Откровенно говоря, меня попросили выйти, чтобы они могли обсудить. Такие странные! А когда вернулся, уже приняли задуманные позы. Кто это из них затеял, уж не знаю.

– Кому не понравилась обычная композиция? Кто предложил все поменять? Кто-то из барышень?

Смирнов задумался, напряженно стиснув губы, и сказал:

– Вот ведь не могу вспомнить… Но не барышни, точно. Те и рта не открыли.

– Могу ли надеяться на копию?

Фотограф юркнул за портьеру, скрывавшую лабораторию. Вернулся он, победно размахивая мятым клочком:

– Нашел! На ваше счастье, испортил один снимок при печати, а мусор еще не выброшен.

Бумага сильно пострадала и пошла трещинами, в верхнем углу зияла дыра, но лица участников сохранились отчетливо. Не хуже, чем на стене Окунёва.

Ванзаров предъявил фото приказчику:

– Нет ли здесь того, кто забрал негатив?

Ельцов опять затерялся в раздумьях и наконец боязливо выговорил:

– Кажется, это он… – Аккуратный ноготок указал на замерзшего, вскрытого и зашитого господина Наливайного.

– Вы же сказали, что приходила дама, – напомнил Ванзаров.

Под грозным взглядом хозяина Ельцов совсем растерялся и пробормотал:

– Я плохо запомнил…

– Честное слово: выгоню! – пообещал маэстро Смирнов. – Не позорь меня перед господином Ванзаровым! Отвечай толком!

– Темно было… Не разобрал…

– Темно?! У нас?! – поразился Смирнов. – Да ты пьяный никак! Точно пьяный! Весь день как ненормальный какой-то: то смеется, то песни поет. Думал: влюбился. А ты, брат, укушался. Ну конечно, вон морда вся пылает. Ну все… Ну я тебя…

Ванзаров спросил, чья это чашка стоит на конторке. Смущенно потупившись, Ельцов признался, что это его кофе с молоком. Прихлебывает между делом. Маэстро порывался разорвать нерадивого приказчика, но Ванзаров убедил фотографа, что полностью доволен и узнал все, что хотел. Даже выразил благодарность от имени сыскной полиции.

– Да за что же меня благодарить? – поразился Смирнов.

– Во-первых, за бесценную улику. Но самое главное, что на фотографиях ставите подпись ателье яркими золотыми буквами. Издалека видно.