Страница:

Мариэтта Чудакова

Не для взрослых

Время читать!

Полка вторая

К ЧИТАТЕЛЮ

Тем, кто не читал мою «Полку первую», сообщаю (а тем, кто читал, – напоминаю) три закона чтения:

1) нет книг, которые читать – рано,

2) есть книги, которые читать – поздно,

3) спешите составить свой список того, что надо успеть прочитать до шестнадцати лет!

Не успеете – и поезд ушел. Вы остались на перроне с чемоданом в руках.

Ну не будете вы читать «Принца и нищего» первый раз в двадцать пять лет! Другие дела и книги найдутся. А перечитать (повторю еще и еще) – с удовольствием…

И вот вам, как говорится, пример из жизни. Моя дочь Маша Чудакова, выпускница того же филологического факультета Московского университета, что и я, прочитав мою книжку «Не для взрослых», спросила меня недавно… Здесь стоит пояснить: мы с ее отцом, Александром Павловичем Чудаковым, учились на русском отделении (хотели заниматься русской литературой), а она – на романо-германском: хотела прежде всего знать иностранные языки. И два языка выучила, во всяком случае, очень неплохо; заодно прочитала гору зарубежной литературы – программа «зарубежки» была у них шире, чем у нас, русистов. Так вот, она, узнав, что за «Полкой первой» последует вторая, спросила:

– А ты про «Джейн Эйр» будешь писать?

– А я ее не читала.

– Ка-ак не читала?! Ведь это моя любимая книга!

– Ну вот ты и напиши, – сказала я находчиво.

– А может, ты… прочитаешь и напишешь?

– Нет уж, вот что я точно знаю – так это то, что теперь я уже не сяду читать «Джейн Эйр». Практически – никогда. К сожалению.

Дочь задумалась.

Я, конечно, знала примерное содержание романа, знала кое-что об авторе. Но ясно понимала, что время чтения этой книги мною пропущено. Нет у меня на нее времени. Да, честно говоря, и желания.

– Да… – вспоминала дочь свое первое чтение «Джейн Эйр». – Ее, конечно, надо читать в двенадцать-тринадцать лет… Ну, может, в шестнадцать… Позже уже совсем не так интересно. А вот перечитывать – это когда угодно!

И она согласилась написать про свой любимый роман – ей так захотелось, чтобы все его прочитали своевременно!

По-моему, у нее получилось неплохо. Во всяком случае, она очень старалась заразить читателей (больше, может быть, все-таки читательниц) своей непрошедшей любовью к этой книжке.

А еще я говорила недавно со своей знакомой, которая, как выяснилось из разговора, выучилась читать, когда ей еще четырех лет не было. И, прочитав все книги, которые нашла дома, не могла дождаться, когда ее запишут в библиотеку. А когда записали – в семь лет, – и она стала на другой день приносить взятую накануне книгу, а то и три! – не верили, что она все прочитала. Предлагали пересказать. Она пересказывала. Ей поверили и стали давать по пять-семь книг. Она их проглатывала. Потом окончила школу. Поступила в Московский университет на географический факультет. Но думаю, что именно эта детская жажда чтения привела к тому, что она стала директором издательства «Время». И выпускает теперь много хороших книг. Я думаю, для того, чтобы самой поскорей их прочитать. Потому что читать она по-прежнему, по моим наблюдениям, любит. И я упоминаю про ее детское запойное чтение не для того, конечно, чтобы ей польстить.

А ставить книги на вторую полку Золотого Фонда Литературы, думаю, нам надо начать с Гоголя – уж точно самого загадочного и, может быть, самого пленительного русского писателя. В этом году – двести лет со дня его рождения: 1 апреля 1809 года.

Стоит упомянуть, что большинство глав этой книжки были сначала напечатаны в ежемесячном журнале «Семья и школа», выходящем в Москве.

1) нет книг, которые читать – рано,

2) есть книги, которые читать – поздно,

3) спешите составить свой список того, что надо успеть прочитать до шестнадцати лет!

Не успеете – и поезд ушел. Вы остались на перроне с чемоданом в руках.

Ну не будете вы читать «Принца и нищего» первый раз в двадцать пять лет! Другие дела и книги найдутся. А перечитать (повторю еще и еще) – с удовольствием…

И вот вам, как говорится, пример из жизни. Моя дочь Маша Чудакова, выпускница того же филологического факультета Московского университета, что и я, прочитав мою книжку «Не для взрослых», спросила меня недавно… Здесь стоит пояснить: мы с ее отцом, Александром Павловичем Чудаковым, учились на русском отделении (хотели заниматься русской литературой), а она – на романо-германском: хотела прежде всего знать иностранные языки. И два языка выучила, во всяком случае, очень неплохо; заодно прочитала гору зарубежной литературы – программа «зарубежки» была у них шире, чем у нас, русистов. Так вот, она, узнав, что за «Полкой первой» последует вторая, спросила:

– А ты про «Джейн Эйр» будешь писать?

– А я ее не читала.

– Ка-ак не читала?! Ведь это моя любимая книга!

– Ну вот ты и напиши, – сказала я находчиво.

– А может, ты… прочитаешь и напишешь?

– Нет уж, вот что я точно знаю – так это то, что теперь я уже не сяду читать «Джейн Эйр». Практически – никогда. К сожалению.

Дочь задумалась.

Я, конечно, знала примерное содержание романа, знала кое-что об авторе. Но ясно понимала, что время чтения этой книги мною пропущено. Нет у меня на нее времени. Да, честно говоря, и желания.

– Да… – вспоминала дочь свое первое чтение «Джейн Эйр». – Ее, конечно, надо читать в двенадцать-тринадцать лет… Ну, может, в шестнадцать… Позже уже совсем не так интересно. А вот перечитывать – это когда угодно!

И она согласилась написать про свой любимый роман – ей так захотелось, чтобы все его прочитали своевременно!

По-моему, у нее получилось неплохо. Во всяком случае, она очень старалась заразить читателей (больше, может быть, все-таки читательниц) своей непрошедшей любовью к этой книжке.

А еще я говорила недавно со своей знакомой, которая, как выяснилось из разговора, выучилась читать, когда ей еще четырех лет не было. И, прочитав все книги, которые нашла дома, не могла дождаться, когда ее запишут в библиотеку. А когда записали – в семь лет, – и она стала на другой день приносить взятую накануне книгу, а то и три! – не верили, что она все прочитала. Предлагали пересказать. Она пересказывала. Ей поверили и стали давать по пять-семь книг. Она их проглатывала. Потом окончила школу. Поступила в Московский университет на географический факультет. Но думаю, что именно эта детская жажда чтения привела к тому, что она стала директором издательства «Время». И выпускает теперь много хороших книг. Я думаю, для того, чтобы самой поскорей их прочитать. Потому что читать она по-прежнему, по моим наблюдениям, любит. И я упоминаю про ее детское запойное чтение не для того, конечно, чтобы ей польстить.

А ставить книги на вторую полку Золотого Фонда Литературы, думаю, нам надо начать с Гоголя – уж точно самого загадочного и, может быть, самого пленительного русского писателя. В этом году – двести лет со дня его рождения: 1 апреля 1809 года.

Стоит упомянуть, что большинство глав этой книжки были сначала напечатаны в ежемесячном журнале «Семья и школа», выходящем в Москве.

«ВОТ НАСТОЯЩАЯ ВЕСЕЛОСТЬ…»

1

Родился Николай Васильевич Гоголь, – как вы, конечно, знаете, – в небольшом украинском местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской области. Окончив Нежинскую гимназию высших наук в 1828 году, девятнадцатилетний юноша из теплых южных мест двинулся вместе с приятелем в поместительной кибитке на север – в Петербург, тогдашнюю столицу России. Он хотел поступить там на государственную службу – стать чиновником.Это был декабрь – самый, пожалуй, негостеприимный месяц для тех, кто едет в Петербург впервые.

Биографы Гоголя описывают, как «по мере приближения к Петербургу нетерпение и любопытство путников возрастало с каждым часом. Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к столице. Дело было вечером. Обоими молодыми людьми владел восторг: они позабыли о морозе, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть столицу. Гоголь совершенно не мог прийти в себя; он страшно волновался и за свое пылкое увлечение поплатился тем, что схватил насморк и легкую простуду. Но особенно обидная неприятность была в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома».

Всю зиму он пробует поступить на службу. Но не очень-то получается. А жизнь в Петербурге очень и очень дорогая. Он живет на деньги, присылаемые матерью, и пишет ей, что только и думает, «как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире». Отчитываясь ей в расходах, Гоголь надеется, что мать увидит – «умереннее меня вряд ли кто живет в Петербурге. <…> Я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое я сделал по приезде своем в Петербург из дому, и потому вы можете судить, что фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх и истерся также не мало, между тем как до сих пор я не в состоянии был сделать нового, не только фрака, но даже теплого плаща, необходимого для зимы. Хорошо еще, я немного привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели».

…Когда будете читать в знаменитой повести Гоголя «Шинель», как мерз бедный петербургский чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин в своей старой, насквозь продуваемой шинели, – знайте, что Гоголь, приехавший с юга в петербургскую стужу, писал это, можно сказать, с натуры.

Однако холод не вытеснил из сознания главных его целей и мыслей. Иначе, как вы сами понимаете, он и не стал бы великим писателем.

Сохранился записанный с его слов смешной рассказ (наверняка украшенный, как обычно, неистощимой выдумкой): «Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: „Дома ли хозяин?“ услыхал ответ слуги „почивают!“ Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: „Верно, всю ночь работал?“ – „Как же, работал, – отвечал слуга, – в картишки играл“. Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до сих пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения».

2

Постепенно Гоголь, потерпев ряд неудач, в том числе и литературных (его юношеская поэма не имела никакого успеха, и больше он к стихам уже не обращался), познакомился с поэтом Жуковским. И тот стал ему помогать.Наконец в мае 1831 года Гоголь, не без участия Жуковского, был представлен Пушкину. В это время поэт с молодой женой приехал из Москвы (где в поныне стоящей у Никитских ворот церкви Вознесения состоялось венчание) в Петербург.

Вскоре вышла первая книжка прозы Гоголя – под таким длинным названием: «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком» (если попытаться перевести это имя или прозвище с украинского на русский язык, то получится нечто вроде Рыжего Афони). Он подарил ее Жуковскому и Пушкину.

И Пушкин сразу по прочтении пишет издателю одного известного журнала: «Сейчас прочел Вечера близь Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что, когда Издатель вошел в типографию, где печатались Вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою». Гоголю объяснили, что «наборщики помирали со смеху, набирая его книгу». И Пушкин поздравлял публику «с истинно веселою книгою», а автору сердечно желал дальнейших успехов. А издателя журнала просил – «ради Бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч.»

Письмо Пушкина тут же было опубликовано. И в сторону никому еще неведомого не просто молодого, а юного писателя (Гоголю – двадцать два года!) обратились заинтересованные взоры.

Читали первую книгу «Вечеров» – и не знали, чем восхищаться больше. Фантазией ли автора, рассказывающего такие страшные истории, что холод бежит по спине?.. «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» – скорей начинайте читать! Особенно рекомендую тем, кто любит читать и трястись от страха. «„Вспомнил, вспомнил!“ – закричал он в страшном весельи и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты… Простыня слетела. „Ивась!“ – закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение всё, с ног до головы, покрылось кровью и осветило всю хату красным светом…»

Иные же читатели «Вечеров» наверняка не менее восхищались умением Гоголя живописать природу и повседневную жизнь своих героев.

«Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный мороз красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженною люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб».

(Поясню: шляхтич – это польский дворянин, а люлька – трубка по-украински. И еще замечу, что мы сохраняем у Гоголя написание его времени – «в страшном весельи»; сегодня здесь – не спутайте! – пишется окончание «е». «Чорт» мы также вслед за ним здесь пишем через «о», тогда как по сегодняшним правилам – «черт». И пасичник – сохраняем гоголевский украинизм.)

А через полгода подоспела и вторая книга «Вечеров». И тут уже многие схватились читать первую же повесть – «Ночь перед Рождеством». Смело можно сказать, что не менее ста лет читающая Россия не выпускала эту увлекательную повесть из рук. Да еще опера Римского-Корсакова, написанная в конце ХIХ века, добавила ей популярности.

«Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что чорт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь согреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою…

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.

Чорт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле».

Вот эти-то мешки и будут вскоре главными действующими лицами в повести…

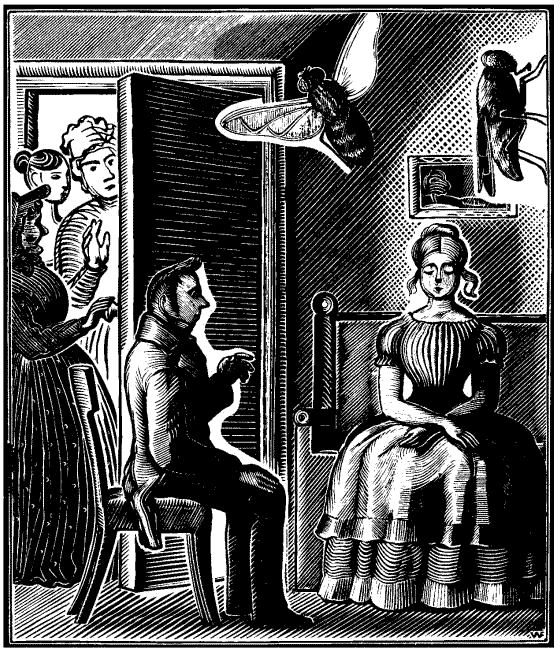

Упомянем и повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» – о том, как тетушка задумала женить своего тридцативосьмилетнего племянника и как из этого ничего не получилось, кроме страшных снов бедного Шпоньки: «Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком – и в кармане жена…» Тетушка пыталась было оставить его наедине с возможной невестой – но дело не двинулось, поскольку «Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза», а белокурая барышня «равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшею под стульями». Наконец он «собрался с духом.

– Летом очень много мух, сударыня! – произнес он полудрожащим голосом.

– Чрезвычайно много! – отвечала барышня».

Вот такой состоялся между ними содержательный диалог.

3

А нападки на «неприличие выражений» Пушкин предвосхищал недаром.Он сам уже не раз встречался с подобными нападками критиков – больше всего на «Евгения Онегина».

Про выделенный нами курсивом стих Пушкин пишет: «Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха».

Какая радость: будет бал!

Девчонки прыгают заране.

Такие тогда были строгие нравы. И не поймешь даже, что же тут неприличного? По-видимому, благородных барышень – таких, как Татьяна и Ольга Ларины, – нельзя было, по мнению критиков, называть «девчонками» да еще писать, что они «прыгают». Но у Пушкина на этот счет было свое мнение. Он упорно раздвигал рамки поэтического языка. В его стихах этот язык соприкасается с живым разговором. В том «шалаше», где во сне Татьяны беснуется «шайка» Онегина, —

И Пушкин в примечании сообщал – «В журналах осуждали слова: хлоп, молвь и топ, как неудачное нововведение» – и возражал критикам, приводя примеры из фольклора: «Слова сии коренные русские». И заключал: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка».

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,

Людская молвь и конский топ!

…А насчет «девчонок» – судите сами, как им было не прыгать, когда на именины к Лариным

Приехал ротный командир;

Вошел… Ах, новость, да какая!

Музыка будет полковая!

Полковник сам ее послал.

Какая радость: будет бал!

4

А у Гоголя за двумя книжками «Вечеров на хуторе…» последовал сборник «Миргород» – и очень разнообразно составленный.Открывался он трогательной повестью «Старосветские помещики» – как в любви и дружбе жили-поживали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Оторваться нельзя от одних только описаний их бесконечных трапез – завораживают!

«– А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?

– Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?

– Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков, – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтоб не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

– Мне кажется, как будто эта каша, – говаривал обычно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

– Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней.

…После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:

– Вот, попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз.

– Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, – бывает, что и красный, да нехороший.

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. …Немного погодя… говорил:

– Что бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?

– Чего же бы такого? – говорила Пульхерия Ивановна. – Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?

– И то добре, – отвечал Афанасий Иванович.

– Или, может быть, вы съели бы киселику?

– И то хорошо, – отвечал Афанасий Иванович.

После чего всё это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо.

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке».

За «Старосветским помещиками» в сборнике «Миргород» шел «Тарас Бульба», где вместо «всеобщей тишины» бушевали страсти: и бескрайнее мужество гордых «козаков» – запорожцев, и их жестокость – бросали младенцев вражеского стана пиками в огонь, и немыслимая любовь Андрия к прекрасной полячке, и его измена, потрясшая отца… И гибель Андрия от руки отца, и дальнейшие трагические события.

А дальше – самая страшная и самая фантастическая повесть Гоголя – «Вий». Главное – не читать ее на ночь! Заснуть потом точно невозможно.

«…Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам».

От этой повести пошли самые страшные страницы в литературе следующего, ХХ века.

5

Тот, кто хорошо помнит «Мастера и Маргариту» М. Булгакова, давно, наверно, увидел сходство с «Вием» некоторых сцен знаменитого романа. Например – свет настольной лампы, освещающей кабинет финансового директора театра Варьете Римского, когда пред ним сидит администратор театра Варенуха. Он уже превратился в вампира, но Римский этого еще не знает. Он только смутно и с ужасом догадывается о чем-то непонятном и страшном, «ни на мгновение не сводя глаз с администратора, как-то странно корчившегося в кресле, все время стремящегося не выходить из-под голубой тени настольной лампы…».Темный кабинет – и только свет лампы, от которого прикрывается газеткой Варенуха… Вспоминаются свечи в церкви в «Вие», которые освещают «только иконостас и слегка середину церкви». А потом начинаются всякие страшные вещи.

Во вторую ночь гоголевский Хома «слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу …» Нельзя не вспомнить, как у Булгакова в кабинете Римского голая девица, к его полному ужасу, «ногтями начала царапать шпингалет и потрясать раму», стремясь проникнуть внутрь.

А на третью ночь у Гоголя уже внутри самой церкви «все летало и носилось, ища всюду философа».

У Булгакова все совершается в одну ночь, ускоренно. Варенуха подпрыгивает возле двери, «подолгу застревая в воздухе и качаясь в нем». Это – сильно уменьшенная картина того, что происходило в церкви в повести Гоголя. И когда в романе Булгакова с распахнувшейся рамой «в комнату ворвался запах погреба», то и здесь пахнуло Гоголем – от его «приземистого, дюжего, косолапого человека», который, как помнит всякий читавший Гоголя, весь был «в черной земле».

«…С треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы и, дико взвизгивая, понеслись заклинания» («Вий»). От повести Гоголя и его страшных мертвецов ведет свое происхождение нечисть – свита Воланда: «…Она испустила хриплое ругательство, а Варенуха взвизгнул … девица щелкнула зубами …»

Напомним и «петуший крик» в «Вие». «Это был уже второй крик», и под него «испуганные духи бросились кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь». И прямо-таки вслед за ними – тоже после повторного крика петуха – у Булгакова и мертвая девица, и Варенуха вылетают из окна, оставляя в комнате «седого, как снег, без единого черного волоса старика, который недавно еще был Римским…». Напомним, что это же случилось столетием раньше с Хомой Брутом – героем «Вия»: «Да ты весь поседел. <…> половина волос его точно побелела».

Персонаж Булгакова, получается, оказался покрепче Хомы Брута – все-таки остался жив. Но ужасы, от которых седеют мужчины, переняты Булгаковым непосредственно у Гоголя – его самого любимого писателя. Гоголь, можно сказать, показал дорогу к этим ужасам в литературе – всегда кто-то первым пролагает путь новациям.

Первая репетиция ужасов у Булгакова – в его повести «Роковые яйца» (задолго до начала работы над «Мастером и Маргаритой»). Там сначала из лопухов подымается какое-то огромное «сероватое и оливковое бревно», потом «на верхнем конце бревна оказалась голова… Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба». А дальше – «змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов».

Умножаем 15 на 70 см (длина аршина) – получаем змейку длиной в десять метров…

И на глазах у Александра Семеновича Рокка змея толщиной в человека стала давить его жену Маню. «Изо рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее как перчатка на палец… Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром…»

Тоже – как не вспомнить тут Хому Брута!

6

Зато последняя повесть в сборнике Гоголя «Миргород» сразу меняет настроение читателя – приносит ему какой-то душевный отдых после ужасов «Вия».«Славная бекеша у Ивана Ивановича! Отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки! Сизые с морозом! Я ставлю Бог знает что, если у кого-нибудь найдутся такие! Взгляните, ради Бога, на них, – особенно если он станет с кем-нибудь говорить, – взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! Господи Боже мой! Николай чудотворец, угодник Божий! Отчего у меня нет такой бекеши!»

Чтобы у вас не было недоумения, поясняю сразу же: бекеша – это такое зимнее короткое, выше колен, мужское пальто, а смушка – овчина из шкурки маленького ягненка, с мелкими завитками. И вот этой смушкой бекеша всегда была оторочена по всем краям – воротник, рукав, борт, полы, карманы…

Это – начало «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», которую с удовольствием рассказывает нам вот этот самый Рудый Панько, старый пасичник, прекрасно знающий всех обитателей Миргорода и их жизнь. Он знает даже, когда именно Иван Иванович сшил свою бекешу – «тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя».

Гоголь вообще постоянно любуется разными вещами. Его герои очень серьезно относятся к своим вещам. Помните в «Тарасе Бульбе» – про любимую, видимо, трубку («люльку») Тараса?

«И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: „Стой! Выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!“ И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. „Эх, старость, старость!“ – сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисли у него по рукам и по ногам».

Как написал когда-то преподаватель Московского университета В. Н. Турбин – может быть, напрасно даже мы видим у Гоголя в его восхвалении бекеши иронию? Может, Гоголь устами своего пасичника вполне всерьез ею восторгается? «Вещь, ту же трубочку-люльку, шинель, бекешу кто-то трудолюбиво делал: кроил, шил, изобретательно украшал. В создании ее участвовали люди, участвовала природа; в конечном счете весь мир трудился для того, чтобы одарить какого-то человека, Ивана Ивановича красивой и радостной вещью. И вещь родилась, возникла. И неужели она не заслуживает похвалы – такой же похвалы, какую расточают прекрасным произведениям зодчества?..»