Страница:

Я изменил процедуру: вместо того чтобы читать каждую работу по отдельности, я проверял ответ на первый вопрос у всех студентов и выставлял оценки, а затем переходил к следующему. Результаты я записывал на предпоследней странице работы, чтобы во время чтения второго ответа меня подсознательно не сбивали уже выставленные оценки. Вскоре после перехода на новый метод я с тревогой отметил, что стал выставлять оценки с меньшей уверенностью, чем раньше, – из-за того, что часто испытывал непривычный дискомфорт. Разочаровавшись во втором ответе, я заглядывал на предпоследнюю страницу, чтобы записать плохую оценку, и временами обнаруживал там высокую оценку за первый вопрос. Также выяснилось, что мне хотелось уменьшить разницу между оценками, изменив еще не записанный результат, и с большим трудом удавалось придерживаться простого правила не поддаваться этому искушению. В моих оценках ответов одного и того же студента часто наблюдался значительный разброс. Отсутствие когерентности раздражало и вызывало во мне неуверенность.

Я стал менее доволен и менее уверен в своих оценках, однако понимал, что это служило хорошим знаком, свидетельствовало о том, что новый метод лучше. Радовавшее меня прежде сходство оценок оказалось ложным и давало ощущение когнитивной легкости; моя Система 2 с безмятежной радостью принимала окончательную оценку. Позволив оценке первого ответа влиять на оценку всех остальных, я не замечал несоответствия, проявлявшегося в отличных ответах студента на одни вопросы и плохих – на другие. Раздражающая несообразность, обнаружившаяся при переходе на новую процедуру выставления оценок, как выяснилось, существует в действительности: она отражала и то, что единичный ответ не может служить адекватной мерой знаний студента, и то, что мои оценки ненадежны.

Мой метод уменьшения эффекта ореола сводится к общему принципу: избавляйтесь от корреляции ошибок! Чтобы понять, как работает этот принцип, представьте, что множеству испытуемых показывают стеклянные банки, заполненные монетками, и просят оценить количество мелочи в каждой банке. Как объяснил Джеймс Шуровьески (James Surowiecki) в своей замечательной книге «Мудрость толпы», с такими заданиями участники, как правило, справляются плохо, но если объединить все единичные суждения, то результат будет неожиданно хорошим. Кто-то переоценивает настоящее количество, кто-то – недооценивает, но если все оценки усреднить, то результат выходит довольно точным. Механизм прост: все смотрят на одну и ту же банку, у всех оценок – одна основа, и все же ошибки каждого испытуемого не зависят от ошибок других и (в отсутствие систематических искажений) усредняются до нуля. Вдобавок магия уменьшения ошибки срабатывает только в том случае, когда наблюдения взаимно независимы, а ошибки не коррелируют. Если испытуемые находятся под влиянием общего для них предубеждения, то агрегация оценок его не уменьшит. По сути, если позволить наблюдателям влиять друг на друга, то размер выборки уменьшится, а с ним уменьшится и точность групповой оценки.

Для получения полезной информации из множественных источников следует обеспечить их независимость друг от друга. Это правило широко используют в полицейских расследованиях: многочисленным свидетелям происшествия не разрешают обсуждать его до дачи показаний. Цель не только в том, чтобы предотвратить сговор между злоумышленниками, но и в том, чтобы непредубежденные свидетели не повлияли друг на друга. Те, кто обмениваются впечатлениями, впоследствии будут склонны делать одинаковые ошибки в показаниях, уменьшая общую ценность предоставляемых ими сведений. Избавляйтесь от избыточности в ваших источниках.

Этот принцип независимости суждений и декоррелированных ошибок могут с успехом применять руководители компаний во время проведения совещаний и всевозможных встреч. Следует соблюдать простое правило: все участники записывают краткое изложение своей точки зрения до обсуждения, и, таким образом, эффективно используется все разнообразие знаний и мнений внутри группы. При стандартном открытом обсуждении слишком большой вес получают мнения тех, кто говорит раньше и убедительнее других, вынуждая остальных присоединяться.

Что ты видишь, то и есть (WYSIATI)

Разговоры о поспешных выводах

8

Базовые оценки

Наборы и прототипы

Сопоставление интенсивности

Я стал менее доволен и менее уверен в своих оценках, однако понимал, что это служило хорошим знаком, свидетельствовало о том, что новый метод лучше. Радовавшее меня прежде сходство оценок оказалось ложным и давало ощущение когнитивной легкости; моя Система 2 с безмятежной радостью принимала окончательную оценку. Позволив оценке первого ответа влиять на оценку всех остальных, я не замечал несоответствия, проявлявшегося в отличных ответах студента на одни вопросы и плохих – на другие. Раздражающая несообразность, обнаружившаяся при переходе на новую процедуру выставления оценок, как выяснилось, существует в действительности: она отражала и то, что единичный ответ не может служить адекватной мерой знаний студента, и то, что мои оценки ненадежны.

Мой метод уменьшения эффекта ореола сводится к общему принципу: избавляйтесь от корреляции ошибок! Чтобы понять, как работает этот принцип, представьте, что множеству испытуемых показывают стеклянные банки, заполненные монетками, и просят оценить количество мелочи в каждой банке. Как объяснил Джеймс Шуровьески (James Surowiecki) в своей замечательной книге «Мудрость толпы», с такими заданиями участники, как правило, справляются плохо, но если объединить все единичные суждения, то результат будет неожиданно хорошим. Кто-то переоценивает настоящее количество, кто-то – недооценивает, но если все оценки усреднить, то результат выходит довольно точным. Механизм прост: все смотрят на одну и ту же банку, у всех оценок – одна основа, и все же ошибки каждого испытуемого не зависят от ошибок других и (в отсутствие систематических искажений) усредняются до нуля. Вдобавок магия уменьшения ошибки срабатывает только в том случае, когда наблюдения взаимно независимы, а ошибки не коррелируют. Если испытуемые находятся под влиянием общего для них предубеждения, то агрегация оценок его не уменьшит. По сути, если позволить наблюдателям влиять друг на друга, то размер выборки уменьшится, а с ним уменьшится и точность групповой оценки.

Для получения полезной информации из множественных источников следует обеспечить их независимость друг от друга. Это правило широко используют в полицейских расследованиях: многочисленным свидетелям происшествия не разрешают обсуждать его до дачи показаний. Цель не только в том, чтобы предотвратить сговор между злоумышленниками, но и в том, чтобы непредубежденные свидетели не повлияли друг на друга. Те, кто обмениваются впечатлениями, впоследствии будут склонны делать одинаковые ошибки в показаниях, уменьшая общую ценность предоставляемых ими сведений. Избавляйтесь от избыточности в ваших источниках.

Этот принцип независимости суждений и декоррелированных ошибок могут с успехом применять руководители компаний во время проведения совещаний и всевозможных встреч. Следует соблюдать простое правило: все участники записывают краткое изложение своей точки зрения до обсуждения, и, таким образом, эффективно используется все разнообразие знаний и мнений внутри группы. При стандартном открытом обсуждении слишком большой вес получают мнения тех, кто говорит раньше и убедительнее других, вынуждая остальных присоединяться.

Что ты видишь, то и есть (WYSIATI)

Размышляя о первых годах совместной работы с Амосом, я неизбежно вспоминаю его любимую шутку. Ловко пародируя одного из университетских преподавателей философии, мой приятель с сильным немецким акцентом хрипло произносил: «Не забывайте о примате Бытия!» Что именно имел в виду профессор, я так и не понял (подозреваю, что и Амос тоже), но шутки моего друга всегда имели определенный смысл. Мы с ним вспоминали эту фразу всякий раз, когда сталкивались с удивительно асимметричным отношением наших умов к информации, которая у нас имеется, и к информации, которой мы не располагаем.

Важнейшая особенность устройства ассоциативного механизма состоит в том, что он представляет лишь активированные идеи. Информация, которую не извлекают из памяти хотя бы подсознательно, с тем же успехом может просто не существовать. Система 1 отлично справляется с выстраиванием наилучшей возможной истории, включающей активированные в данный момент идеи, но не учитывает (и не может учитывать) информацию, которой у нее нет.

Мерой успеха для Системы 1 является когерентность созданной истории. Количество и качество данных, на которых она основана, особого значения не имеют. Когда информации мало, как это часто бывает, Система 1 работает как механизм для поспешных выводов. Подумайте над следующим: «Будет ли Миндик хорошим лидером? Она умная, сильная…» Вам в голову быстро пришел ответ: «Да». Вы выбрали наилучший вариант на основании ограниченной доступной информации, но вы поторопились. А вдруг следующие два прилагательных оказались бы «коррумпированная» и «жестокая»?

Обратите внимание, чего вы не сделали, кратко оценивая Миндик в роли лидера. Вы не начали с вопроса: «Что мне нужно знать, чтобы сформировать мнение о качестве лидерства?» С первого же прилагательного Система 1 принялась за самостоятельную работу: «умная» – это хорошо, «умная и сильная» – отлично. Это лучшая история, которую можно построить по двум прилагательным, и Система 1 создала ее с большой когнитивной легкостью. Историю пересмотрят, если появится новая информация (например, что Миндик коррумпирована), но ожидания или субъективного дискомфорта нет. Вдобавок первое впечатление все равно кажется более предпочтительным.

Стремящаяся к когерентности Система 1 в сочетании с ленивой Системой 2 подразумевает, что Система 2 примет много интуитивных убеждений, точно отражающих впечатления, сгенерированные Системой 1. Разумеется, Система 2 способна на более систематичный и осторожный подход к данным, а также может выполнить ряд проверок, необходимых для принятия решения, – например, когда вы покупаете дом, вы сознательно ищете информацию, которой у вас нет. Однако предполагается, что Система 1 влияет и на более взвешенные решения. Ей всегда есть что сказать.

Склонность делать поспешные выводы из ограниченных данных так важна для понимания интуитивного мышления и так часто упоминается в этой книге, что я буду использовать для нее довольно громоздкое сокращение: WYSIATI, которое означает: «что ты видишь, то и есть» (What You See Is All There Is). Система 1 категорически невосприимчива к количеству и качеству информации, на которой основываются впечатления и предчувствия.

Амос и два его аспиранта в Стэнфорде опубликовали результаты наблюдений за реакцией испытуемых, получивших одностороннюю информацию и знающих об этом. Это исследование имеет прямое отношение к WYSIATI. Участникам эксперимента описывали судебные разбирательства, например:

Участники полностью осознавали условия происходящего, и те, кто слышал аргументы одной стороны, с легкостью могли вывести доводы и в пользу противоположной. Тем не менее то, как преподносила данные одна из сторон, оказало весьма отчетливое влияние на суждения. Более того, участники, изучившие односторонние доказательства, с большей уверенностью выносили суждения, чем испытуемые, ознакомившиеся с доказательствами обеих сторон. Этого и следует ожидать, если уверенность суждений формируется когерентностью истории, которую испытуемым удается построить из доступной информации. Для связного рассказа важно, чтобы информация была непротиворечивой, но необязательно полной. На самом деле зачастую, когда знаешь меньше, проще сложить все известное в когерентную схему.

Благодаря WYSIATI легче достичь когерентности и когнитивной легкости, которые заставляют нас принимать утверждение как истинное. Именно поэтому мы думаем быстро и осмысляем неполную информацию в сложном мире. В основном наши логически последовательные истории достаточно близки к реальности и служат основанием для рациональных действий. Тем не менее, учитывая WYSIATI, я предложу объяснения длинному перечню разнообразных искажений выбора и суждений, включая следующие:

• Сверхуверенность: как подразумевает правило WYSIATI, ни количество, ни качество доказательств не влияет на субъективную уверенность отдельных индивидов. Вера в собственные убеждения в целом зависит от качества истории, составляемой на основании увиденного, даже если увидено немного. Мы часто не учитываем возможность того, что у нас нет данных, необходимых для формирования суждения, – что мы видим, то и есть. Более того, наша ассоциативная система любит склоняться к когерентной схеме активации и подавляет сомнения и неоднозначность.

• Эффект фрейминга: разные способы подачи одной и той же информации часто вызывают разные эмоции. Утверждение «Выживаемость в течение месяца после операции составляет 90 %» успокаивает больше, чем эквивалентное утверждение «Смертность в течение месяца после операции составляет 10 %». Аналогично продукты с описанием «на 90 % без жира» более привлекательны, чем те, на которых написано: «содержание жира 10 %». Эквивалентность формулировок очевидна, но человек обычно видит лишь одну из них, а для него существует только то, что он видит.

• Пренебрежение априорной вероятностью: вспомните робкого и аккуратного Стива, которого часто принимают за библиотекаря. Описание личности яркое и живое, и, хотя вы наверняка знаете, что мужчин-фермеров больше, чем библиотекарей, этот статистический факт, скорее всего, не пришел вам в голову, когда вы обдумывали этот вопрос в первый раз. Что вы видите, то и есть.

Важнейшая особенность устройства ассоциативного механизма состоит в том, что он представляет лишь активированные идеи. Информация, которую не извлекают из памяти хотя бы подсознательно, с тем же успехом может просто не существовать. Система 1 отлично справляется с выстраиванием наилучшей возможной истории, включающей активированные в данный момент идеи, но не учитывает (и не может учитывать) информацию, которой у нее нет.

Мерой успеха для Системы 1 является когерентность созданной истории. Количество и качество данных, на которых она основана, особого значения не имеют. Когда информации мало, как это часто бывает, Система 1 работает как механизм для поспешных выводов. Подумайте над следующим: «Будет ли Миндик хорошим лидером? Она умная, сильная…» Вам в голову быстро пришел ответ: «Да». Вы выбрали наилучший вариант на основании ограниченной доступной информации, но вы поторопились. А вдруг следующие два прилагательных оказались бы «коррумпированная» и «жестокая»?

Обратите внимание, чего вы не сделали, кратко оценивая Миндик в роли лидера. Вы не начали с вопроса: «Что мне нужно знать, чтобы сформировать мнение о качестве лидерства?» С первого же прилагательного Система 1 принялась за самостоятельную работу: «умная» – это хорошо, «умная и сильная» – отлично. Это лучшая история, которую можно построить по двум прилагательным, и Система 1 создала ее с большой когнитивной легкостью. Историю пересмотрят, если появится новая информация (например, что Миндик коррумпирована), но ожидания или субъективного дискомфорта нет. Вдобавок первое впечатление все равно кажется более предпочтительным.

Стремящаяся к когерентности Система 1 в сочетании с ленивой Системой 2 подразумевает, что Система 2 примет много интуитивных убеждений, точно отражающих впечатления, сгенерированные Системой 1. Разумеется, Система 2 способна на более систематичный и осторожный подход к данным, а также может выполнить ряд проверок, необходимых для принятия решения, – например, когда вы покупаете дом, вы сознательно ищете информацию, которой у вас нет. Однако предполагается, что Система 1 влияет и на более взвешенные решения. Ей всегда есть что сказать.

Склонность делать поспешные выводы из ограниченных данных так важна для понимания интуитивного мышления и так часто упоминается в этой книге, что я буду использовать для нее довольно громоздкое сокращение: WYSIATI, которое означает: «что ты видишь, то и есть» (What You See Is All There Is). Система 1 категорически невосприимчива к количеству и качеству информации, на которой основываются впечатления и предчувствия.

Амос и два его аспиранта в Стэнфорде опубликовали результаты наблюдений за реакцией испытуемых, получивших одностороннюю информацию и знающих об этом. Это исследование имеет прямое отношение к WYSIATI. Участникам эксперимента описывали судебные разбирательства, например:

Третьего сентября истец Дэвид Торнтон, сорокатрехлетний инспектор профсоюза, находился в аптеке № 168 с обычным контрольным визитом. Через десять минут после его появления к нему подошел директор аптеки и заявил, что с сотрудниками – членами профсоюза следует общаться не в торговом зале, а в служебном помещении во время перерыва. Такое требование разрешено договором аптеки с профсоюзом, но раньше его не выдвигали. Когда мистер Торнтон возразил, ему предложили выбор: или выполнить требование, или покинуть аптеку, или попасть под арест. Здесь мистер Торнтон указал директору, что ему всегда позволяли проводить в торговом зале десятиминутные опросы сотрудников при условии, что он не мешал работать, и что он скорее готов быть арестованным, чем поменяет программу обычного контрольного визита. Директор вызвал полицию, и на мистера Торнтона надели наручники за несанкционированное проникновение в помещение аптеки. Мистер Торнтон был доставлен в отделение полиции и ненадолго заключен в камеру. Затем все обвинения с него были сняты. Мистер Торнтон выдвинул иск к аптечной сети за незаконное задержание.Все участники ознакомились с этой информацией. Испытуемых разделили на три группы: одна группа прослушала юристов истца, вторая – юристов ответчика, а третья, как присяжные, выслушала аргументы обеих сторон. Естественно, адвокат профсоюза описывал арест как попытку запугивания, а адвокат аптечной сети утверждал, что разговоры в торговом зале мешали работе и что директор действовал верно. Юристы не сообщили никакой дополнительной информации, кроме той, которую можно было почерпнуть из исходной истории.

Участники полностью осознавали условия происходящего, и те, кто слышал аргументы одной стороны, с легкостью могли вывести доводы и в пользу противоположной. Тем не менее то, как преподносила данные одна из сторон, оказало весьма отчетливое влияние на суждения. Более того, участники, изучившие односторонние доказательства, с большей уверенностью выносили суждения, чем испытуемые, ознакомившиеся с доказательствами обеих сторон. Этого и следует ожидать, если уверенность суждений формируется когерентностью истории, которую испытуемым удается построить из доступной информации. Для связного рассказа важно, чтобы информация была непротиворечивой, но необязательно полной. На самом деле зачастую, когда знаешь меньше, проще сложить все известное в когерентную схему.

Благодаря WYSIATI легче достичь когерентности и когнитивной легкости, которые заставляют нас принимать утверждение как истинное. Именно поэтому мы думаем быстро и осмысляем неполную информацию в сложном мире. В основном наши логически последовательные истории достаточно близки к реальности и служат основанием для рациональных действий. Тем не менее, учитывая WYSIATI, я предложу объяснения длинному перечню разнообразных искажений выбора и суждений, включая следующие:

• Сверхуверенность: как подразумевает правило WYSIATI, ни количество, ни качество доказательств не влияет на субъективную уверенность отдельных индивидов. Вера в собственные убеждения в целом зависит от качества истории, составляемой на основании увиденного, даже если увидено немного. Мы часто не учитываем возможность того, что у нас нет данных, необходимых для формирования суждения, – что мы видим, то и есть. Более того, наша ассоциативная система любит склоняться к когерентной схеме активации и подавляет сомнения и неоднозначность.

• Эффект фрейминга: разные способы подачи одной и той же информации часто вызывают разные эмоции. Утверждение «Выживаемость в течение месяца после операции составляет 90 %» успокаивает больше, чем эквивалентное утверждение «Смертность в течение месяца после операции составляет 10 %». Аналогично продукты с описанием «на 90 % без жира» более привлекательны, чем те, на которых написано: «содержание жира 10 %». Эквивалентность формулировок очевидна, но человек обычно видит лишь одну из них, а для него существует только то, что он видит.

• Пренебрежение априорной вероятностью: вспомните робкого и аккуратного Стива, которого часто принимают за библиотекаря. Описание личности яркое и живое, и, хотя вы наверняка знаете, что мужчин-фермеров больше, чем библиотекарей, этот статистический факт, скорее всего, не пришел вам в голову, когда вы обдумывали этот вопрос в первый раз. Что вы видите, то и есть.

Разговоры о поспешных выводах

«Она ничего не знает про его менеджерские навыки. Она основывается лишь на эффекте ореола от хорошей презентации».

«Прежде чем начать дискуссию, давайте узнаем отдельно мнение каждого, чтобы декоррелировать ошибки. Независимые оценки дадут больше информации».

«Они приняли это серьезное решение на основании благоприятного отчета от единственного консультанта. Что они видят, то у них и есть. Похоже, они не поняли, как мало у них было информации».

«Они не хотели дополнительной информации, которая могла бы испортить историю. Что видишь, то и есть».

8

Как выносятся суждения

Числу вопросов, на которые вы можете ответить, нет предела, независимо от того, спрашивает ли вас собеседник, или вы задаете их сами себе. Нет предела и числу признаков, которые вы можете оценить. Вы способны посчитать количество заглавных букв на этой странице, сравнить высоту окон в вашем доме и доме через улицу и оценить начинания какого-нибудь политического деятеля по шкале от «отлично» до «провально». Вопросы адресуются Системе 2, которая направит внимание на поиск ответа в памяти. Система 2 может вопросы получать, а может генерировать, но перенаправление внимания и поиск ответа в памяти происходят в любом случае. Система 1 работает по-другому. Она постоянно отслеживает, что происходит внутри и снаружи разума, и генерирует оценки различных аспектов ситуации без конкретного намерения и почти или совсем без усилий. Эти базовые оценки играют важную роль в интуитивных суждениях, поскольку их с легкостью подставляют вместо более сложных ответов – это и есть основная идея метода эвристики и искажений. Две другие черты Системы 1 также поддерживают замену одного суждения на другое. Одна из них – способность переносить значения между измерениями. Вы делаете это, отвечая на легкий для большинства вопрос: «Если бы Сэм был такой же высокий, как он умный, какого роста он бы был?» И, наконец, есть «мысленный выстрел дробью» (mental shotgun): намерение Системы 2 ответить на конкретный вопрос или оценить определенное свойство ситуации автоматически запускает другие вычисления, в том числе и базовые оценки.

Базовые оценки

В ходе эволюции Система 1 выработала способность обеспечивать постоянную оценку основных задач, которые организм должен решать для выживания: как идут дела? не возникла ли угроза? не появилась ли хорошая возможность? все ли нормально? приблизиться или держаться подальше? Наверное, эти вопросы не столь важны для городского жителя, как для газели в саванне, но мы унаследовали нейронные механизмы, непрерывно оценивающие уровень угрозы, которые нельзя отключить. Ситуации постоянно определяются как плохие или хорошие, требующие бегства или позволяющие приближение. Для человека хорошее настроение и когнитивная легкость – эквиваленты оценки среды как безопасной и знакомой.

Конкретным примером базовой оценки служит способность с одного взгляда отличать друга от врага. Подобная специализированная возможность влияет на шансы выживания организма в опасном мире и развилась в ходе эволюции. Алекс Тодоров, мой коллега по Принстону, изучал биологические корни быстрой оценки безопасности при взаимодействии с посторонними. Он показал, что у нас есть способность с одного взгляда на лицо незнакомца оценивать два основных и потенциально важных признака: уровень его доминантности (и, соответственно, степень грозящей опасности) и насколько он достоин доверия, то есть окажутся ли его намерения дружественными или враждебными. Форма лица, например «сильная» квадратная челюсть, позволяет в определенной степени оценить доминантность. Выражение лица (улыбка или хмурый взгляд) дает подсказки относительно намерений. Сочетание квадратной челюсти с опущенными уголками рта может предвещать беду. Точность такой оценки далеко не идеальна: круглые подбородки не очень надежно отражают кротость, а улыбки можно (до некоторой степени) сымитировать. И все-таки даже несовершенная способность оценивать посторонних дает преимущество при выживании.

Этот древний механизм в современном мире получил новое использование: он до некоторой степени влияет на то, как люди голосуют. Тодоров показывал своим студентам фотографии мужчин, некоторые всего лишь на одну десятую секунды, и просил их оценить лица по разным признакам, включая привлекательность и компетентность. В оценках испытуемых не обнаружилось значительного разброса. Тодоров показывал не набор случайных фотографий, а подборку изображений кандидатов в предвыборных кампаниях. Затем исследователь сравнил результаты выборов с рейтингом компетентности, составленным принстонскими студентами после короткого просмотра фотографий и вне политического контекста. Примерно в 70 % случаев на выборах на пост сенатора, конгрессмена и губернатора победил тот кандидат, чье изображение в эксперименте получило более высокий рейтинг компетентности. Этот поразительный результат быстро подтвердился во время всеобщей избирательной кампании в Финляндии, на выборах в муниципальные советы в Англии и в различных избирательных кампаниях в Австралии, Германии и Мексике. Для меня полной неожиданностью стало то, что рейтинг компетентности в исследовании Тодорова прогнозировал результаты голосования лучше, чем рейтинг привлекательности.

Тодоров обнаружил, что люди судят о компетентности, сочетая два измерения: силу и надежность. На лицах, излучающих компетентность, сильный подбородок сочетается с легкой уверенной улыбкой. Нет никаких свидетельств, что эти черты лица действительно предсказывают, насколько хорошо политики справятся со своими обязанностями. Но изучение реакции мозга на выигрывающих и проигрывающих кандидатов демонстрирует, что мы биологически предрасположены отвергать тех, у кого нет ценимых нами признаков. В этом исследовании проигравшие вызывали более сильную негативную эмоциональную реакцию. Это – пример эвристики суждения, о которой я буду говорить далее. Избиратели пытаются составить впечатление о том, насколько будет хорош кандидат на своем посту, и склоняются к более простой оценке, которая выносится быстро, автоматически и доступна в момент, когда Система 2 принимает решение.

Развивая основополагающие исследования Тодорова, политологи определили категорию избирателей, для которых автоматические предпочтения Системы 1, вероятнее всего, сыграют существенную роль. Они обнаружили их среди политически неграмотных избирателей, которые много смотрят телевизор. Как и ожидалось, внешность, создающая впечатление компетентности, влияет на недостаточно информированных любителей телепередач втрое сильнее, чем на других. Разумеется, относительная важность Системы 1 в определении выбора предпочтений при голосовании для всех разная. Мы встретим и другие примеры таких индивидуальных отличий.

Система 1, конечно же, понимает язык, и это понимание зависит от базовых оценок, которые постоянно генерируются в ходе восприятия событий и понимания сообщений. Эти оценки включают высчитывание сходства и репрезентативности, установление причин и оценку доступности ассоциаций и примеров. Это делается даже при отсутствии конкретных задач, хотя результаты используются для выполнения требований, возникающих по мере появления заданий.

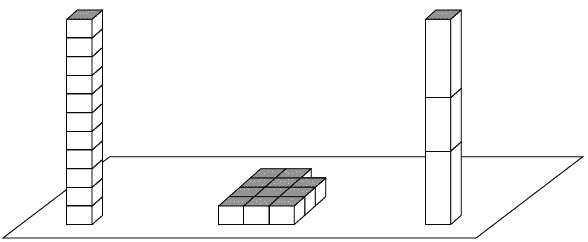

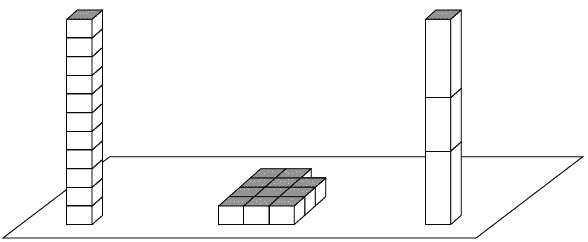

Базовых оценок очень много, но оцениваются не все возможные признаки. Для примера взгляните на рисунок 7.

Рис. 7

Рис. 7

С первого взгляда создается впечатление о многих особенностях рисунка. Вы знаете, что высота крайних столбиков одинакова и что сходство столбиков друг с другом больше, чем сходство между столбиком слева и массивом кубиков посередине. Вы не осознаете, что количество кубиков в столбике слева такое же, как в средней фигуре, и не знаете, какой высоты будет столбик, построенный из кубиков. Чтобы подтвердить количество, придется пересчитать два набора кубиков и сравнить результаты, а это может сделать лишь Система 2.

Конкретным примером базовой оценки служит способность с одного взгляда отличать друга от врага. Подобная специализированная возможность влияет на шансы выживания организма в опасном мире и развилась в ходе эволюции. Алекс Тодоров, мой коллега по Принстону, изучал биологические корни быстрой оценки безопасности при взаимодействии с посторонними. Он показал, что у нас есть способность с одного взгляда на лицо незнакомца оценивать два основных и потенциально важных признака: уровень его доминантности (и, соответственно, степень грозящей опасности) и насколько он достоин доверия, то есть окажутся ли его намерения дружественными или враждебными. Форма лица, например «сильная» квадратная челюсть, позволяет в определенной степени оценить доминантность. Выражение лица (улыбка или хмурый взгляд) дает подсказки относительно намерений. Сочетание квадратной челюсти с опущенными уголками рта может предвещать беду. Точность такой оценки далеко не идеальна: круглые подбородки не очень надежно отражают кротость, а улыбки можно (до некоторой степени) сымитировать. И все-таки даже несовершенная способность оценивать посторонних дает преимущество при выживании.

Этот древний механизм в современном мире получил новое использование: он до некоторой степени влияет на то, как люди голосуют. Тодоров показывал своим студентам фотографии мужчин, некоторые всего лишь на одну десятую секунды, и просил их оценить лица по разным признакам, включая привлекательность и компетентность. В оценках испытуемых не обнаружилось значительного разброса. Тодоров показывал не набор случайных фотографий, а подборку изображений кандидатов в предвыборных кампаниях. Затем исследователь сравнил результаты выборов с рейтингом компетентности, составленным принстонскими студентами после короткого просмотра фотографий и вне политического контекста. Примерно в 70 % случаев на выборах на пост сенатора, конгрессмена и губернатора победил тот кандидат, чье изображение в эксперименте получило более высокий рейтинг компетентности. Этот поразительный результат быстро подтвердился во время всеобщей избирательной кампании в Финляндии, на выборах в муниципальные советы в Англии и в различных избирательных кампаниях в Австралии, Германии и Мексике. Для меня полной неожиданностью стало то, что рейтинг компетентности в исследовании Тодорова прогнозировал результаты голосования лучше, чем рейтинг привлекательности.

Тодоров обнаружил, что люди судят о компетентности, сочетая два измерения: силу и надежность. На лицах, излучающих компетентность, сильный подбородок сочетается с легкой уверенной улыбкой. Нет никаких свидетельств, что эти черты лица действительно предсказывают, насколько хорошо политики справятся со своими обязанностями. Но изучение реакции мозга на выигрывающих и проигрывающих кандидатов демонстрирует, что мы биологически предрасположены отвергать тех, у кого нет ценимых нами признаков. В этом исследовании проигравшие вызывали более сильную негативную эмоциональную реакцию. Это – пример эвристики суждения, о которой я буду говорить далее. Избиратели пытаются составить впечатление о том, насколько будет хорош кандидат на своем посту, и склоняются к более простой оценке, которая выносится быстро, автоматически и доступна в момент, когда Система 2 принимает решение.

Развивая основополагающие исследования Тодорова, политологи определили категорию избирателей, для которых автоматические предпочтения Системы 1, вероятнее всего, сыграют существенную роль. Они обнаружили их среди политически неграмотных избирателей, которые много смотрят телевизор. Как и ожидалось, внешность, создающая впечатление компетентности, влияет на недостаточно информированных любителей телепередач втрое сильнее, чем на других. Разумеется, относительная важность Системы 1 в определении выбора предпочтений при голосовании для всех разная. Мы встретим и другие примеры таких индивидуальных отличий.

Система 1, конечно же, понимает язык, и это понимание зависит от базовых оценок, которые постоянно генерируются в ходе восприятия событий и понимания сообщений. Эти оценки включают высчитывание сходства и репрезентативности, установление причин и оценку доступности ассоциаций и примеров. Это делается даже при отсутствии конкретных задач, хотя результаты используются для выполнения требований, возникающих по мере появления заданий.

Базовых оценок очень много, но оцениваются не все возможные признаки. Для примера взгляните на рисунок 7.

С первого взгляда создается впечатление о многих особенностях рисунка. Вы знаете, что высота крайних столбиков одинакова и что сходство столбиков друг с другом больше, чем сходство между столбиком слева и массивом кубиков посередине. Вы не осознаете, что количество кубиков в столбике слева такое же, как в средней фигуре, и не знаете, какой высоты будет столбик, построенный из кубиков. Чтобы подтвердить количество, придется пересчитать два набора кубиков и сравнить результаты, а это может сделать лишь Система 2.

Наборы и прототипы

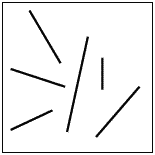

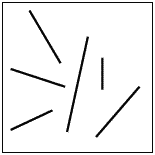

В качестве другого примера подумайте над таким вопросом: какова средняя длина линий на рисунке 8?

Рис. 8

Рис. 8

Вопрос легкий, и Система 1 отвечает на него без подсказок. Эксперименты показали, что испытуемым достаточно доли секунды для довольно точной оценки средней длины набора линий. Более того, точность этих оценок не страдает, если мозг испытуемого в это же время занят тестом на память. Испытуемые не всегда знают, как выразить среднее значение в дюймах или сантиметрах, но очень точно подгоняют под него длину другой линии. Чтобы сформировать впечатление о средней длине, Система 2 не нужна. Это автоматически и без усилий делает Система 1, точно так же, как она отмечает цвета линий и факт, что они не параллельны. Мы можем немедленно сформировать впечатление о количестве предметов в наборе: точно, если их число равно или меньше четырех, или примерно, если оно больше четырех.

Перейдем к другому вопросу: какова суммарная длина линий на рисунке 8? С ним все по-другому, потому что Системе 1 нечего предложить. На него можно ответить, лишь активировав Систему 2, которая старательно оценит среднюю длину, посчитает количество линий и перемножит их.

На первый взгляд то, что Система 1 не может вычислить общую длину нескольких линий, вполне очевидно; вы и не думали, что можете это сделать. Это пример важного ограничения Системы 1. Она представляет категории через прототип или несколько типичных образцов, а потому хорошо справляется со средними значениями, но не очень хорошо – с суммированием. Объем категории и количество объектов в ней обычно игнорируются в суждениях относительно того, что я буду называть суммоподобными переменными.

В одном из многочисленных экспериментов, проведенных в связи с судебным процессом после аварии танкера «Эксон Вальдес», испытуемых спросили о степени их готовности оплатить приобретение сетей для покрытия пролитой нефти, в который вязнут и тонут перелетные птицы. Трем группам участников предложили оплатить спасение соответственно двух тысяч, двадцати тысяч или двухсот тысяч птиц. Если спасение птиц – экономический товар, оно должно представлять суммоподобную переменную: спасение двухсот тысяч птиц, казалось бы, стоит дороже, чем спасение двух тысяч. В действительности количество птиц мало повлияло на средний размер взноса для каждой из трех групп: 80, 78 и 88 долларов соответственно. Во всех трех группах участники реагировали на прототип – изображение беспомощной птицы, покрытой нефтью. Как неоднократно подтверждалось опытным путем, количеством почти всегда пренебрегают в подобных эмоциональных обстоятельствах.

Вопрос легкий, и Система 1 отвечает на него без подсказок. Эксперименты показали, что испытуемым достаточно доли секунды для довольно точной оценки средней длины набора линий. Более того, точность этих оценок не страдает, если мозг испытуемого в это же время занят тестом на память. Испытуемые не всегда знают, как выразить среднее значение в дюймах или сантиметрах, но очень точно подгоняют под него длину другой линии. Чтобы сформировать впечатление о средней длине, Система 2 не нужна. Это автоматически и без усилий делает Система 1, точно так же, как она отмечает цвета линий и факт, что они не параллельны. Мы можем немедленно сформировать впечатление о количестве предметов в наборе: точно, если их число равно или меньше четырех, или примерно, если оно больше четырех.

Перейдем к другому вопросу: какова суммарная длина линий на рисунке 8? С ним все по-другому, потому что Системе 1 нечего предложить. На него можно ответить, лишь активировав Систему 2, которая старательно оценит среднюю длину, посчитает количество линий и перемножит их.

На первый взгляд то, что Система 1 не может вычислить общую длину нескольких линий, вполне очевидно; вы и не думали, что можете это сделать. Это пример важного ограничения Системы 1. Она представляет категории через прототип или несколько типичных образцов, а потому хорошо справляется со средними значениями, но не очень хорошо – с суммированием. Объем категории и количество объектов в ней обычно игнорируются в суждениях относительно того, что я буду называть суммоподобными переменными.

В одном из многочисленных экспериментов, проведенных в связи с судебным процессом после аварии танкера «Эксон Вальдес», испытуемых спросили о степени их готовности оплатить приобретение сетей для покрытия пролитой нефти, в который вязнут и тонут перелетные птицы. Трем группам участников предложили оплатить спасение соответственно двух тысяч, двадцати тысяч или двухсот тысяч птиц. Если спасение птиц – экономический товар, оно должно представлять суммоподобную переменную: спасение двухсот тысяч птиц, казалось бы, стоит дороже, чем спасение двух тысяч. В действительности количество птиц мало повлияло на средний размер взноса для каждой из трех групп: 80, 78 и 88 долларов соответственно. Во всех трех группах участники реагировали на прототип – изображение беспомощной птицы, покрытой нефтью. Как неоднократно подтверждалось опытным путем, количеством почти всегда пренебрегают в подобных эмоциональных обстоятельствах.

Сопоставление интенсивности

Вопросы о вашем благополучии, о популярности президента, о достойном наказании финансовых махинаторов и о перспективах некоего политика объединяет важная черта: они все обращаются к лежащему в их основе понятию интенсивности или количества, позволяющему использовать слово «больше»: более счастливый, более популярный, более строго или более влиятельный (о политике). К примеру, политическое будущее кандидата может варьироваться от малого «Ее обгонят еще на внутрипартийных выборах» до серьезного «Когда-нибудь она станет президентом США».

Здесь мы сталкиваемся с еще одной способностью Системы 1. Лежащая в основе шкала интенсивности позволяет находить соответствия в самых различных областях. Если бы преступления выражались через цвет, убийство приобрело бы более темный оттенок красного, чем кража. Если бы их выражали через музыку, массовое убийство звучало бы очень громко, а неуплата штрафов за неправильную парковку – едва слышно. Разумеется, вы чувствуете нечто сходное и в отношении интенсивности наказаний. В классических экспериментах одни испытуемые настраивали громкость звука в соответствии с серьезностью преступления, а другие – в соответствии с серьезностью наказания. Услышав один звук для преступления и другой – для наказания, вы сочли бы несправедливым, если бы один из них был заметно громче другого.

Давайте рассмотрим пример, с которым мы еще встретимся:

Здесь мы сталкиваемся с еще одной способностью Системы 1. Лежащая в основе шкала интенсивности позволяет находить соответствия в самых различных областях. Если бы преступления выражались через цвет, убийство приобрело бы более темный оттенок красного, чем кража. Если бы их выражали через музыку, массовое убийство звучало бы очень громко, а неуплата штрафов за неправильную парковку – едва слышно. Разумеется, вы чувствуете нечто сходное и в отношении интенсивности наказаний. В классических экспериментах одни испытуемые настраивали громкость звука в соответствии с серьезностью преступления, а другие – в соответствии с серьезностью наказания. Услышав один звук для преступления и другой – для наказания, вы сочли бы несправедливым, если бы один из них был заметно громче другого.

Давайте рассмотрим пример, с которым мы еще встретимся:

В четыре года Джули свободно читала.Теперь сопоставьте ее умение читать с такой шкалой интенсивности:

Какого роста должен быть мужчина, если он настолько же высок, насколько развита Джули?Как насчет метра восьмидесяти? Явно маловато. А два пятнадцать? Наверное, чересчур. Вам нужен рост, который так же необычен, как и умение читать в четыре года: довольно примечательно, но не поразительно. Вот если бы Джули читала в год и три месяца, это уже было бы выдающееся достижение, вроде роста в два с половиной метра.