Страница:

Рис. 30. Разувание в воде

Рис. 31. Раздевание в воде

Ушибы

Во время занятий плаванием занимающийся может ушибиться, случайно поскользнувшись на мокром, скользком полу или неудачно прыгнув в воду.При ушибах повреждаются мягкие ткани и разрываются кровеносные сосуды. Для уменьшения боли сразу же после травмы на ушибленное место необходимо наложить холодный компресс. Спустя сутки после травмы можно сделать согревающий компресс, теплую ванну и легкий массаж.

Опаснее всего ушибы головы, груди и живота. При сильных ушибах у пострадавшего может произойти потеря сознания, что указывает на сотрясение мозга. Пострадавшему необходимо создать полный покой и на носилках или подручными средствами доставить в медпункт (больницу) или поликлинику. На ушибленное место кладется холодный компресс.

Первая помощь при кровотечениях

В местах с нерасчищенным дном во время купания (ныряния) или выхода на берег часто случаются порезы рук и ног острыми предметами или стеклом. При повреждении артерии кровь бьет струей и имеет алый цвет, а при повреждении вены кровь вытекает медленной красной струей. При капиллярном кровотечении (царапины, ссадины) кровоточит вся поверхность.Для приостановки артериального кровотечения необходимо зажать кровоточащую артерию пальцами выше места повреждения. Прижимать артерию необходимо до наложения жгута. В качестве закрутки жгута могут быть использованы галстук, полотенце, поясной ремень и т. д. Накладывать жгут можно не больше чем на полтора часа, так как приток крови ниже места наложения жгута прекращается, и конечность может омертветь. При правильном наложении жгута конечность белеет, при неправильном – синеет, что говорит о сдавливании вены, приток крови в артерии будет продолжаться и кровотечение не будет остановлено.

Для приостановки кровотечения из вены необходимо высоко поднять поврежденную конечность и наложить давящую повязку.

При любом ранении, не касаясь раны пальцами, необходимо смазать кожу вокруг раны йодом и наложить стерильную повязку, чтобы защитить рану от загрязнения. Промывать рану не следует.

Спасание тонущих летом

Одна из основных причин несчастных случаев на воде – нарушение или несоблюдение правил поведения и мер безопасности на воде, а также неумение плавать.

Несчастный случай может произойти во время купания или занятия плаванием в бассейне или в открытом водоеме.

При несчастном случае необходимо как можно быстрее помочь тонущему. Спасатель должен хорошо плавать, владеть приемами оказания помощи пострадавшему на воде, действовать оперативно, решительно, быстро и без суеты.

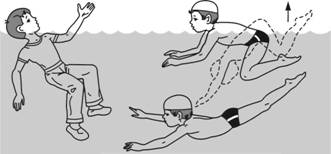

Если на месте происшествия не оказалось спасательных средств или их нельзя применять по каким-либо причинам, тонущего необходимо спасать вплавь.

Действия спасателя подразделяются на следующие этапы: вхождение в воду, подплывание к пострадавшему, поиск под водой пострадавшего, освобождение от возможных захватов, транспортировка пострадавшего к берегу, оказание первой помощи после извлечения из воды.

Необходимо быстро раздеться, не теряя пострадавшего из виду. Перед входом в воду надо наметить для себя ориентиры на берегу и на воде (деревья, навигационные знаки, бакены, столбы и др.), это может помочь найти тонущего в случае погружения его под воду.

При наличии течения в воду необходимо входить выше того места, где находится тонущий. Прыгать в воду, тем более головой вниз в незнакомом месте не следует – это опасно для жизни. Если берег крутой, то прыгать в воду надо ногами вниз.

Поиск проводится по расширяющей спирали вокруг места, где погрузился потерпевший. Если он лежит на дне, то лучше захватить его под руки или обеими руками за руку, оттолкнуться от дна и всплыть на поверхность воды.

При отсутствии потерпевшего осуществляется последовательный поиск в предполагаемом секторе водоема с учетом течения и возможного сноса потерпевшего с помощью специального оборудования и снаряжения.

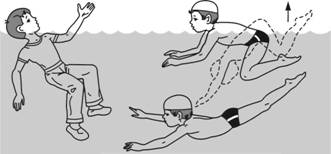

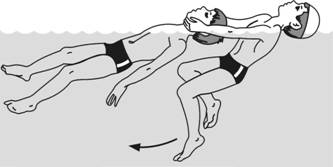

Приближаться к тонущему лучше сзади, для избежания его захватов. Если это не удается, то за 2 3 м нырнуть под него, взять за бедро или обхватить за талию, повернуть спиной к себе, всплыть и плыть с ним к берегу одним из способов транспортировки (рис. 32 – 35).

Рис. 32. Подплывание к потерпевшему

Рис. 33. Подплывание к потерпевшему, лежащему на дне

Рис. 34. Поворачивание потерпевшего спиной к себе

Рис. 35. Вынесение потерпевшего из воды на берег

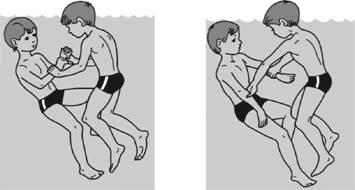

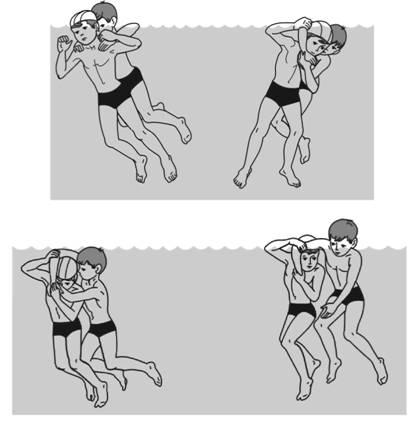

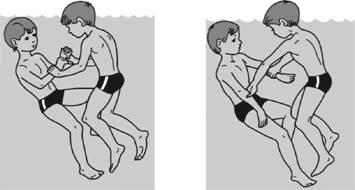

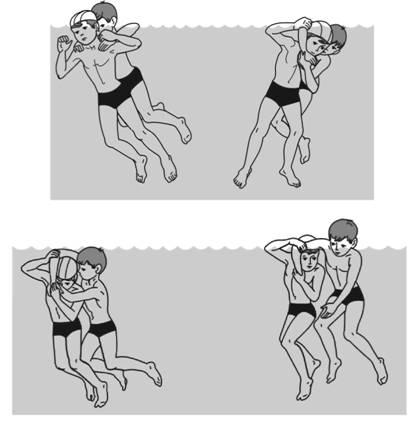

Захваты могут быть самыми неожиданными. За одну руку, за две руки, за шею, туловище, спереди и сзади. Освобождение от захватов требует дополнительных усилий. Поэтому даже хорошо владеющим способами освобождения от захватов пловцам при оказании помощи пострадавшим необходимо применять их только в самых критических ситуациях (рис. 36—46).

Рис. 36. Освобождение при захвате за обе руки спереди

Рис. 37. Освобождение при захвате за одну руку спереди

Рис. 38. Освобождение при захвате за обе руки сзади

Рис. 39. Освобождение при захвате за одно предплечье

Рис. 40. Освобождение от захвата спереди под рукой

Рис. 41. Освобождение от захвата спереди поверх рук

Рис. 42. Освобождение от захвата сзади поверх рук

Рис. 43. Освобождение при захвате сзади под руками

Рис. 44. Освобождение от захвата сзади туловища и рук

Рис. 45. Освобождение от захвата за плечи сзади

Рис. 46. Освобождение от захвата за шею сзади обеими руками

К наиболее опасным относятся захваты за руки, захваты за шею сзади, захваты за туловище спереди. Из некоторых захватов можно вообще не освободиться.

Если тонущий захватил руки спасателя за запястья, то освободиться можно за счет рывка руками внутрь, в сторону больших пальцев потерпевшего или упершись согнутыми ногами в грудь, оттолкнувшись от него.

При обхвате руками за шею сзади следует захватить верхнюю руку тонущего одной рукой за запястье, а другой за локоть, поднять потерпевшего и пронести ее через свою (спасателя) голову, одновременно опускаясь в глубину.

При обхвате руками за шею спереди необходимо захватить локти тонущего, послав их вверх и быстро опуститься под воду.

При захвате туловища вместе с руками сзади или спереди необходимо резко разведя свои руки в стороны, опуститься в глубину.

Если пострадавший захватил спереди только туловище (под руками) спасателя, нужно упереться руками в подбородок и оттолкнуться руками и ногами от тонущего.

Независимо от захватов и способов освобождения спасателю нельзя терять из виду пострадавшего.

При освобождении от захватов надо помнить следующее:

1) освобождаясь от захвата, необходимо выполнить глубокий вдох и уходить вниз, а пострадавшего подталкивать вверх (когда пловец уходит под воду, пострадавший как правило выпускает спасателя и освобождает спасателя от захвата);

2) заканчивая освобождение от захвата, следует повернуть потерпевшего спиной к себе, всплыть на поверхность и применить один из способов транспортировки.

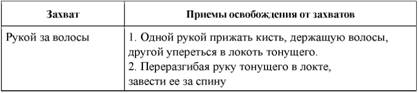

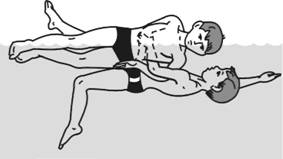

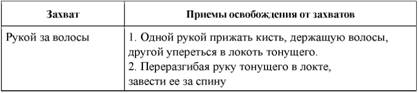

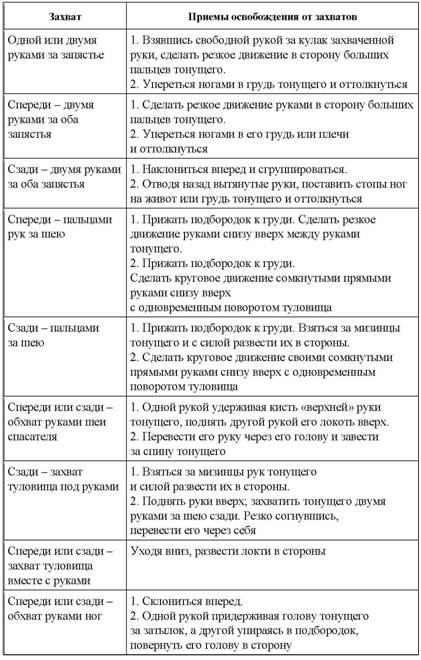

Захваты за шею, руки и туловище являются наиболее распространенными. Во всех случаях рекомендуется применять простые и эффективные приемы, приведенные в табл. 3.

Таблица 3 Основные приемы освобождения от захватов тонущего

Перечисленные захваты и приемы освобождения от них не являются исчерпывающими. В практике спасения встречается много других вариантов, которые требуют от спасателя хладнокровия, уверенности в себе, решительности, умения быстро ориентироваться и применять действенные приемы.

После освобождения от захватов тонущего необходимо доставить его до места, где возможно оказать первую помощь. Для этого существуют специальные приемы транспортировки пострадавшего.

Поскольку транспортировка тонущего, мешающего спасателю, очень сложна и требует хорошей физической и плавательной подготовки, таких тонущих надо постараться успокоить, поддержать у поверхности и только потом транспортировать.

Транспортировка возможна следующими способами:

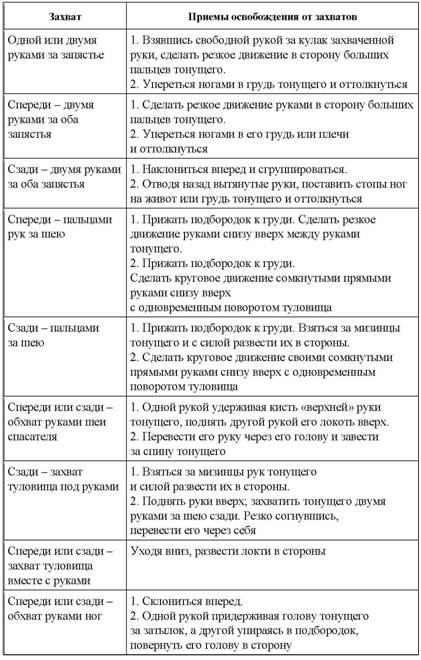

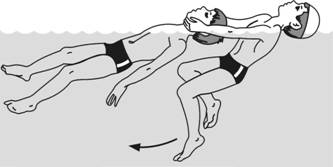

1) положить тонущего на спину, захватить его край нижней челюсти кистями рук и плыть на спине, выполняя движения одним из способов плавания;

2) положить тонущего на спину, лечь на бок, пропустить свою «верхнюю» руку снизу под ближнюю к спасателю руку пострадавшего и, поддерживая голову за подбородок, плыть на боку, выполняя движения ногами и «нижней» рукой;

3) положить пострадавшего на спину, лечь на бок, и пропустить свою «верхнюю» руку между ближней рукой и спиной тонущего, захватить за предплечье или локоть другую его руку, отведенную назад за спину, и плыть на боку, выполняя движения ногами и свободной рукой (этот способ транспортировки называется «морским захватом» и чаще применяется в случае, если утопающий оказывает сопротивление).

При транспортировке пострадавшего спасателю необходимо свободно владеть спортивными способами плавания, обладать хорошей физической подготовкой и самообладанием. Основные требования при транспортировке пострадавшего – быстрота транспортировки и обеспечение ему дыхания. Пострадавшего нельзя класть на себя, надо придать ему более горизонтальное положение, чтобы рот и нос находились на поверхности воды.

Способы транспортировки весьма разнообразны, но наибольшее распространение получили следующие (рис. 47—52):

1. Спасатель, двумя руками поддерживая за подбородок и нижнюю челюсть пострадавшего, плывет, работая ногами способом брасс на спине (рис. 47).

Рис. 47. Транспортировка потерпевшего двумя руками за подбородок и нижнюю челюсть

2. Спасатель просовывает сзади свою руку под ближнюю руку пострадавшего, захватывает пальцами этой руки нижнюю челюсть пострадавшего и, плывя на боку или брассом, выполняет движения свободной рукой и ногами (рис. 48).

Рис. 48. Транспортировка потерпевшего с поддерживанием за нижнюю челюсть одной рукой

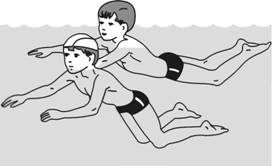

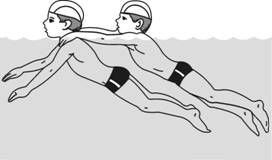

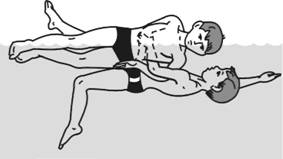

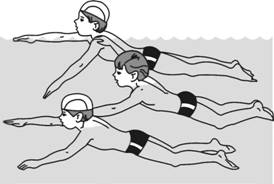

3. Спасатель просовывает свою руку под обе руки пострадавшего, захватывает «дальнюю» руку выше локтя и плывет брассом или на боку, выполняя движения свободной рукой и ногами (рис. 49 а, б).

Рис. 49 а. Транспортировка с захватом руки за предплечье или кисть

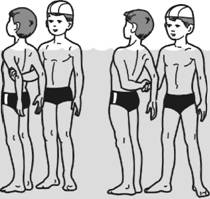

Рис. 49 б. Обучение разным способам захватов для транспортировки пострадавшего, стоя в воде

Рис. 50. Транспортировка пострадавшего за разноименную руку

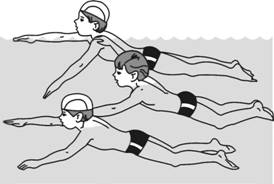

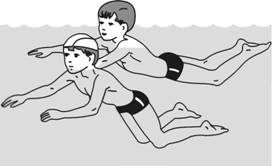

4. Пострадавший держится руками сверху за плечи спасателя, плывущего брассом (рис. 51 а, б, в, г).

Рис. 51 а. Потерпевший держится одной рукой за плечи спасателя

Рис. 51 б. Потерпевший держится двумя руками за плечи спасателя

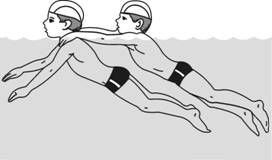

Рис. 51 в. Потерпевший держится руками и ногами за плечи двух спасателей

Рис. 51 г. Потерпевший держится за плечи двух спасателей

5. Спасатель держит пострадавшего за волосы (рис. 52).

Рис. 52. Транспортировка потерпевшего с поддержкой за волосы

Несчастный случай может произойти во время купания или занятия плаванием в бассейне или в открытом водоеме.

При несчастном случае необходимо как можно быстрее помочь тонущему. Спасатель должен хорошо плавать, владеть приемами оказания помощи пострадавшему на воде, действовать оперативно, решительно, быстро и без суеты.

Если на месте происшествия не оказалось спасательных средств или их нельзя применять по каким-либо причинам, тонущего необходимо спасать вплавь.

Действия спасателя подразделяются на следующие этапы: вхождение в воду, подплывание к пострадавшему, поиск под водой пострадавшего, освобождение от возможных захватов, транспортировка пострадавшего к берегу, оказание первой помощи после извлечения из воды.

Вхождение в воду

Заметив тонущего, необходимо быстро оценить обстановку и выбрать наиболее оптимальный путь спасения. В воду входят в том месте, откуда можно быстрее всего подплыть к тонущему.Необходимо быстро раздеться, не теряя пострадавшего из виду. Перед входом в воду надо наметить для себя ориентиры на берегу и на воде (деревья, навигационные знаки, бакены, столбы и др.), это может помочь найти тонущего в случае погружения его под воду.

При наличии течения в воду необходимо входить выше того места, где находится тонущий. Прыгать в воду, тем более головой вниз в незнакомом месте не следует – это опасно для жизни. Если берег крутой, то прыгать в воду надо ногами вниз.

Поиск пострадавшего под водой

Если имеется подводное течение, необходимо нырять по течению выше того места, где погрузился под воду потерпевший. Если течение незначительное или его нет, необходимо нырнуть в глубину в том месте, где под воду погрузился потерпевший.Поиск проводится по расширяющей спирали вокруг места, где погрузился потерпевший. Если он лежит на дне, то лучше захватить его под руки или обеими руками за руку, оттолкнуться от дна и всплыть на поверхность воды.

При отсутствии потерпевшего осуществляется последовательный поиск в предполагаемом секторе водоема с учетом течения и возможного сноса потерпевшего с помощью специального оборудования и снаряжения.

Подплывание к тонущему

Подплывая к тонущему, следует держать голову над водой, чтобы видеть его. Если спасатель потерял из виду тонущего, надо обратить внимание на ориентиры, замеченные им перед входом в воду.Приближаться к тонущему лучше сзади, для избежания его захватов. Если это не удается, то за 2 3 м нырнуть под него, взять за бедро или обхватить за талию, повернуть спиной к себе, всплыть и плыть с ним к берегу одним из способов транспортировки (рис. 32 – 35).

Рис. 32. Подплывание к потерпевшему

Рис. 33. Подплывание к потерпевшему, лежащему на дне

Рис. 34. Поворачивание потерпевшего спиной к себе

Рис. 35. Вынесение потерпевшего из воды на берег

Освобождение от захватов

При оказании помощи потерпевшему надо помнить, что в критических ситуациях тонущие ведут себя по-разному: кто борется за жизнь, контролируя свои действия, при приближении помощи доверяют спасателю; кто потерял самообладание, охвачен страхом, стараются ухватиться за спасателя.Захваты могут быть самыми неожиданными. За одну руку, за две руки, за шею, туловище, спереди и сзади. Освобождение от захватов требует дополнительных усилий. Поэтому даже хорошо владеющим способами освобождения от захватов пловцам при оказании помощи пострадавшим необходимо применять их только в самых критических ситуациях (рис. 36—46).

Рис. 36. Освобождение при захвате за обе руки спереди

Рис. 37. Освобождение при захвате за одну руку спереди

Рис. 38. Освобождение при захвате за обе руки сзади

Рис. 39. Освобождение при захвате за одно предплечье

Рис. 40. Освобождение от захвата спереди под рукой

Рис. 41. Освобождение от захвата спереди поверх рук

Рис. 42. Освобождение от захвата сзади поверх рук

Рис. 43. Освобождение при захвате сзади под руками

Рис. 44. Освобождение от захвата сзади туловища и рук

Рис. 45. Освобождение от захвата за плечи сзади

Рис. 46. Освобождение от захвата за шею сзади обеими руками

К наиболее опасным относятся захваты за руки, захваты за шею сзади, захваты за туловище спереди. Из некоторых захватов можно вообще не освободиться.

Если тонущий захватил руки спасателя за запястья, то освободиться можно за счет рывка руками внутрь, в сторону больших пальцев потерпевшего или упершись согнутыми ногами в грудь, оттолкнувшись от него.

При обхвате руками за шею сзади следует захватить верхнюю руку тонущего одной рукой за запястье, а другой за локоть, поднять потерпевшего и пронести ее через свою (спасателя) голову, одновременно опускаясь в глубину.

При обхвате руками за шею спереди необходимо захватить локти тонущего, послав их вверх и быстро опуститься под воду.

При захвате туловища вместе с руками сзади или спереди необходимо резко разведя свои руки в стороны, опуститься в глубину.

Если пострадавший захватил спереди только туловище (под руками) спасателя, нужно упереться руками в подбородок и оттолкнуться руками и ногами от тонущего.

Независимо от захватов и способов освобождения спасателю нельзя терять из виду пострадавшего.

При освобождении от захватов надо помнить следующее:

1) освобождаясь от захвата, необходимо выполнить глубокий вдох и уходить вниз, а пострадавшего подталкивать вверх (когда пловец уходит под воду, пострадавший как правило выпускает спасателя и освобождает спасателя от захвата);

2) заканчивая освобождение от захвата, следует повернуть потерпевшего спиной к себе, всплыть на поверхность и применить один из способов транспортировки.

Захваты за шею, руки и туловище являются наиболее распространенными. Во всех случаях рекомендуется применять простые и эффективные приемы, приведенные в табл. 3.

Таблица 3 Основные приемы освобождения от захватов тонущего

Перечисленные захваты и приемы освобождения от них не являются исчерпывающими. В практике спасения встречается много других вариантов, которые требуют от спасателя хладнокровия, уверенности в себе, решительности, умения быстро ориентироваться и применять действенные приемы.

После освобождения от захватов тонущего необходимо доставить его до места, где возможно оказать первую помощь. Для этого существуют специальные приемы транспортировки пострадавшего.

Поскольку транспортировка тонущего, мешающего спасателю, очень сложна и требует хорошей физической и плавательной подготовки, таких тонущих надо постараться успокоить, поддержать у поверхности и только потом транспортировать.

Транспортировка возможна следующими способами:

1) положить тонущего на спину, захватить его край нижней челюсти кистями рук и плыть на спине, выполняя движения одним из способов плавания;

2) положить тонущего на спину, лечь на бок, пропустить свою «верхнюю» руку снизу под ближнюю к спасателю руку пострадавшего и, поддерживая голову за подбородок, плыть на боку, выполняя движения ногами и «нижней» рукой;

3) положить пострадавшего на спину, лечь на бок, и пропустить свою «верхнюю» руку между ближней рукой и спиной тонущего, захватить за предплечье или локоть другую его руку, отведенную назад за спину, и плыть на боку, выполняя движения ногами и свободной рукой (этот способ транспортировки называется «морским захватом» и чаще применяется в случае, если утопающий оказывает сопротивление).

Способы транспортировки

В практике спасения тонущих часто бывают случаи оказания помощи человеку утомленному, но имеющему еще достаточно сил для того, чтобы самому воспользоваться помощью спасателя.При транспортировке пострадавшего спасателю необходимо свободно владеть спортивными способами плавания, обладать хорошей физической подготовкой и самообладанием. Основные требования при транспортировке пострадавшего – быстрота транспортировки и обеспечение ему дыхания. Пострадавшего нельзя класть на себя, надо придать ему более горизонтальное положение, чтобы рот и нос находились на поверхности воды.

Способы транспортировки весьма разнообразны, но наибольшее распространение получили следующие (рис. 47—52):

1. Спасатель, двумя руками поддерживая за подбородок и нижнюю челюсть пострадавшего, плывет, работая ногами способом брасс на спине (рис. 47).

Рис. 47. Транспортировка потерпевшего двумя руками за подбородок и нижнюю челюсть

2. Спасатель просовывает сзади свою руку под ближнюю руку пострадавшего, захватывает пальцами этой руки нижнюю челюсть пострадавшего и, плывя на боку или брассом, выполняет движения свободной рукой и ногами (рис. 48).

Рис. 48. Транспортировка потерпевшего с поддерживанием за нижнюю челюсть одной рукой

3. Спасатель просовывает свою руку под обе руки пострадавшего, захватывает «дальнюю» руку выше локтя и плывет брассом или на боку, выполняя движения свободной рукой и ногами (рис. 49 а, б).

Рис. 49 а. Транспортировка с захватом руки за предплечье или кисть

Рис. 49 б. Обучение разным способам захватов для транспортировки пострадавшего, стоя в воде

Рис. 50. Транспортировка пострадавшего за разноименную руку

4. Пострадавший держится руками сверху за плечи спасателя, плывущего брассом (рис. 51 а, б, в, г).

Рис. 51 а. Потерпевший держится одной рукой за плечи спасателя

Рис. 51 б. Потерпевший держится двумя руками за плечи спасателя

Рис. 51 в. Потерпевший держится руками и ногами за плечи двух спасателей

Рис. 51 г. Потерпевший держится за плечи двух спасателей

5. Спасатель держит пострадавшего за волосы (рис. 52).

Рис. 52. Транспортировка потерпевшего с поддержкой за волосы

Виды утопления

Чаще всего причиной смерти при утоплении является асфиксия – кислородное голодание и избыточное накопление углекислоты в организме человека, вследствие прекращения или затруднения дыхания.

В результате прекращения газообмена в легких к клеткам головного мозга перестает поступать кислород. Пострадавший теряет сознание, а затем происходит остановка сердца и наступает смерть.

Асфиксия может возникнуть при заполнении воздухоносных путей водой или слизью, при закрытии входа гортани запавшим языком или инородным телом, при параличе дыхательного центра от действия токсических веществ.

Различают несколько видов утопления.

Белая асфиксия («мнимое» утопление) – состояние, при котором несколько капель воды, попавших в трахею или бронхи, вызывают рефлекторную (через раздражение нервных окончаний, идущих к сердцу и дыхательной системе) остановку дыхания и прекращение работы сердца; сопровождается спазмами (сужением) мышц гортани. Кожа и слизистые оболочки бледные. Человека можно спасти через 20—30 минут после утопления.

Белая асфиксия встречается в 5-20% всех случаев. При ней развивается рефлекторный ларингоспазм и аспирации воды не происходит, а наступает асфиксия.

Асфиксическое утопление возникает чаще у детей и женщин, а также при попадании пострадавшего в загрязненную, хлорированную воду. При этом вода в большом количестве поступает в желудок. Может развиться отек легких.

Синяя асфиксия («истинное» утопление) возникает в результате проникновения воды в альвеолы (легочные пузырьки для газообмена с кровеносной системой). Перед этим попадающая в дыхательные пути вода вызывает рефлекторный спазм гортани, прекращается дыхание, человек теряет сознание.

Длительная задержка дыхания приводит к накоплению в крови углекислоты, возбуждающей дыхательный центр и вызывающей непроизвольные вдохи под водой. В легкие поступает не воздух, а вода. Быстро проникая в кровь, она приводит к остановке сердца. Кожа и слизистые приобретают выраженную синюшность и отечность. Оживить пострадавшего можно, если он пробыл под водой не более 4-6 минут.

Существуют некоторые особенности оживления утонувших в морской и пресной воде.

При утоплении в морской воде попавшая в легкие морская вода в кровь не поступает, так как количество солей в ней больше. В результате отсутствия разности между осмотическим давлением воды и плазмы крови не создаются условия разжижения крови, возникает ее сгущение. В кровь из морской воды переходят лишь ионы натрия. Поскольку гемолиза крови не наблюдается и сохраняется кровообращение, транспорт кислорода, имеющегося в крови, нарушается мало. Меньшая степень гипоксии сердечной мышцы и отсутствие натриемии дает возможность избежать фибрилляции сердца.

Утонувших в морской воде оживить легче, чем утонувших в пресной воде, так как при попадании морской воды в альвеолы не наступает гемолиза крови и фибрилляции сердца. Однако у утонувших в море после оживления, как правило, развивается отек легких.

Для истинного утопления в морской воде характерно быстрое развитие отека легких с выделением из дыхательных путей белой, стойкой, «пушистой» пены.

При утоплении в пресной воде возникают выраженная гемо-дилюция и гиперволемия, развиваются гемолиз, гиперкалиемия, снижение концентрации ионов кальция и хлора в плазме, характерна резкая артериальная гипоксемия. После извлечения пострадавшего из воды и оказание ему первой помощи нередко развивается отек легких с выделением из дыхательных путей кровавой пены.

При «истинном» утоплении в пресной воде происходят нарушения легочного кровообращения, разжижение крови. Наиболее часто пострадавших извлекают из воды после прекращения жизненных функций в период клинической или биологической смерти.

Вторичное утопление (или утопление при угнетении нервной системы) – это утопление является как бы промежуточным между белой и синей асфиксией. Фибрилляция сердца не наступает, разжижение и гемолиз крови выражены слабее, чем при синей асфиксии. Сердце останавливается через 5-12 минут после утопления. Спазм голосовой щели, возникающий в начальном периоде утопления, стойко держится и препятствует попаданию воды в альвеолы. Причины: холодовой шок или алкогольное опьянение. Внешние признаки аналогичны признакам, характерным для белой асфиксии.

Вторичное утопление развивается в результате остановки сердца вследствие попадания пострадавшего в холодную воду («ледяной шок», «синдром погружения»), рефлекторной реакции на попадание воды в дыхательные пути или полость среднего уха при поврежденной барабанной перепонки. Для вторичного утопления характерен выраженный спазм периферических сосудов. Отек легких, как правило, не наступает.

В легких случаях сознание может быть сохранено, но больные возбуждены, отмечается дрожь, частая рвота. При длительном и вторичном утоплениях пострадавший может быть извлечен из воды без признаков дыхания и сердечной деятельности.

Осложнения после извлечения пострадавшего из воды и оказание ему первой помощи. При истинном утоплении в пресной воде уже в конце первого часа (иногда позже) развивается гематурия. Пневмония и ателектазы легких могут развиваться очень быстро, в конце первых суток после утопления. При выраженном гемолизе могут наступить гемоглобинурийный нефроз и острая почечная недостаточность.

Остановка сердца – насоса, который перекачивает кровь. Кислород не поступает в клетки организма.

Главной задачей является немедленное восстановление кровотока в сосудах мозга, сердца и легких, чтобы обеспечить доставку кислорода.

С помощью непрямого массажа сердца в сочетании с искусственным дыханием любой человек, владеющий этими приемами, может вернуть пострадавшего к жизни, или по крайней мере будет выиграно время, необходимое для прибытия бригады реаниматоров.

Почему же именно мозг более всего нуждается в кислороде? Почему же именно он более всего страдает при остановке кровообращения? Почему через 5-6 минут после прекращения кровообращения мозга его функции практически нельзя восстановить?

Как известно, чтобы жить и работать, любая клетка нуждается в энергии. Она получает ее в процессе обмена веществ, перерабатывая в своей протоплазме углеводы, жиры и белки, которые ей непрерывно приносит кровь. Распад этих веществ (субстратов) происходит в два этапа.

Первый этап – превращение субстрата в молочную кислоту или близкие к ней органические кислоты. Этот наиболее древний путь получения энергии называется гликолизом. Гликолиз – малорентабельный процесс, однако у него есть огромное достоинство: распад питательных веществ на этом этапе обмена не требует кислорода.

Второй этап – превращение молочной кислоты в углекислоту и воду – требует присутствия в клетке кислорода, реакция идет с выделением энергии в 15—16 раз большей, чем при гликолизе. В тканях имеется некоторый запас питательных веществ и нет резервов кислорода, чем меньше крови притекает к клетке, тем больше она вынуждена прибегать для получения энергии к гликолизу. При этом энергии выделяется мало, а кислот накапливается все больше и больше. А чем выше по своей организации, по тонкости своих функций клетка, тем больше ей нужно энергии, тем менее удовлетворяет ее нужды гликолиз, тем больше ей необходим кислород. Наиболее высокоорганизованные клетки коры мозга могут жить на одном гликолизе (т. е. без кислорода), как уже указывалось выше, не более 5-6 минут. Низкоорганизованные отделы мозга могут жить без кислорода значительно больше (некоторые до получаса), а мышцы тела – около двух часов. Есть поговорка: «Необходим как воздух…» Народная мудрость не ошибается. Без пищи человек может жить 5 недель, без воды – 5 дней, без воздуха – 5 минут.

Клиническая (обратимая) смерть – это состояние организма, при котором дыхание и сердечная деятельность прекращаются, однако ткани еще живут и обмен в них, хотя и снижен, но продолжается. В этот период (5-7 минут) можно вернуть организм к жизни, восстановив основные функции.

Для того чтобы вывести пострадавшего из клинической смерти, надо немедленно применить простейшие методы реанимации. А это возможно лишь тогда, когда не упущено время, поскольку фактор времени наряду с комплексом мер по оживлению определяет конечный эффект реанимации. Позднее, хотя и грамотное применение приемов оживления, успеха, как правило, не приносит.

Каждый оказывающий помощь должен знать признаки клинической смерти: отсутствие дыхания, сердечной деятельности, сознания, расширение зрачков, появление землисто-серой окраски кожи, судороги.

В большинстве случаев установить, что у больного нет самостоятельного дыхания, не трудно. Более ранним признаком остановки кровообращения является атональное (судорожное) дыхание. Проведение массажа сердца тотчас же при появлении атонального дыхания может быстро привести к восстановлению самостоятельного дыхания и сердечной деятельности.

Вслед за клинической, может наступить биологическая смерть, т. е. необратимое прекращение процессов в клетках и тканях. Явные признаки – появления трупных пятен, понижение температуры тела до окружающей.

При наступлении рефлекторной остановки сердца («мнимое» утопление) кожные покровы и слизистые оболочки у пострадавших имеют синеватую окраску. Вены, особенно шеи и конечностей, набухшие. Изо рта, носа выделяется большое количество пенистой жидкости. Она увеличивается при сдавливании грудной клетки. В выделениях часто содержится кровь.

Продолжительность клинической смерти очень мала. Если пострадавший извлечен из воды без видимых признаков жизни, проведение приемов оживления начинают немедленно.

Отсутствие сердечной деятельности подтверждается исчезновением пульса на сонной артерии (пульс следует прощупывать на боковой поверхности шеи между трахеей и кивательной мышцей) (см. рис. 57).

Следует запомнить, что не всегда просто прощупать пульс на шее, можно проверить его на бедренной артерии в паху. Не следует ориентироваться на пульс на лучевой артерии – в нижней трети предплечья, у запястья, так как он может не прощупываться, например, при резком спазме сосудов во время кровотечения.

Отсутствие сознания только в сочетании с вышеперечисленными признаками будет свидетельствовать о клинической смерти, поскольку при простом обмороке или нарушении мозгового кровообращения человек тоже находится без сознания.

Расширение зрачков – достоверный признак клинической смерти, тем более, если глаз выглядит мертвым за счет прекращения слезоотделения и мгновенного подсыхания роговицы.

Появление землисто-серой окраски кожи свидетельствует об остановке кровообращения в организме, о прекращении поступления в кровь кислорода.

Судороги – ранний, хотя и непостоянный симптом остановки кровообращения.

Наличие этих признаков указывает наступление клинической смерти и обязывает немедленно приступить к мероприятиям по оживлению: одновременному проведению искусственного дыхания и массажа сердца!

В результате прекращения газообмена в легких к клеткам головного мозга перестает поступать кислород. Пострадавший теряет сознание, а затем происходит остановка сердца и наступает смерть.

Асфиксия может возникнуть при заполнении воздухоносных путей водой или слизью, при закрытии входа гортани запавшим языком или инородным телом, при параличе дыхательного центра от действия токсических веществ.

Различают несколько видов утопления.

Белая асфиксия («мнимое» утопление) – состояние, при котором несколько капель воды, попавших в трахею или бронхи, вызывают рефлекторную (через раздражение нервных окончаний, идущих к сердцу и дыхательной системе) остановку дыхания и прекращение работы сердца; сопровождается спазмами (сужением) мышц гортани. Кожа и слизистые оболочки бледные. Человека можно спасти через 20—30 минут после утопления.

Белая асфиксия встречается в 5-20% всех случаев. При ней развивается рефлекторный ларингоспазм и аспирации воды не происходит, а наступает асфиксия.

Асфиксическое утопление возникает чаще у детей и женщин, а также при попадании пострадавшего в загрязненную, хлорированную воду. При этом вода в большом количестве поступает в желудок. Может развиться отек легких.

Синяя асфиксия («истинное» утопление) возникает в результате проникновения воды в альвеолы (легочные пузырьки для газообмена с кровеносной системой). Перед этим попадающая в дыхательные пути вода вызывает рефлекторный спазм гортани, прекращается дыхание, человек теряет сознание.

Длительная задержка дыхания приводит к накоплению в крови углекислоты, возбуждающей дыхательный центр и вызывающей непроизвольные вдохи под водой. В легкие поступает не воздух, а вода. Быстро проникая в кровь, она приводит к остановке сердца. Кожа и слизистые приобретают выраженную синюшность и отечность. Оживить пострадавшего можно, если он пробыл под водой не более 4-6 минут.

Существуют некоторые особенности оживления утонувших в морской и пресной воде.

При утоплении в морской воде попавшая в легкие морская вода в кровь не поступает, так как количество солей в ней больше. В результате отсутствия разности между осмотическим давлением воды и плазмы крови не создаются условия разжижения крови, возникает ее сгущение. В кровь из морской воды переходят лишь ионы натрия. Поскольку гемолиза крови не наблюдается и сохраняется кровообращение, транспорт кислорода, имеющегося в крови, нарушается мало. Меньшая степень гипоксии сердечной мышцы и отсутствие натриемии дает возможность избежать фибрилляции сердца.

Утонувших в морской воде оживить легче, чем утонувших в пресной воде, так как при попадании морской воды в альвеолы не наступает гемолиза крови и фибрилляции сердца. Однако у утонувших в море после оживления, как правило, развивается отек легких.

Для истинного утопления в морской воде характерно быстрое развитие отека легких с выделением из дыхательных путей белой, стойкой, «пушистой» пены.

При утоплении в пресной воде возникают выраженная гемо-дилюция и гиперволемия, развиваются гемолиз, гиперкалиемия, снижение концентрации ионов кальция и хлора в плазме, характерна резкая артериальная гипоксемия. После извлечения пострадавшего из воды и оказание ему первой помощи нередко развивается отек легких с выделением из дыхательных путей кровавой пены.

При «истинном» утоплении в пресной воде происходят нарушения легочного кровообращения, разжижение крови. Наиболее часто пострадавших извлекают из воды после прекращения жизненных функций в период клинической или биологической смерти.

Вторичное утопление (или утопление при угнетении нервной системы) – это утопление является как бы промежуточным между белой и синей асфиксией. Фибрилляция сердца не наступает, разжижение и гемолиз крови выражены слабее, чем при синей асфиксии. Сердце останавливается через 5-12 минут после утопления. Спазм голосовой щели, возникающий в начальном периоде утопления, стойко держится и препятствует попаданию воды в альвеолы. Причины: холодовой шок или алкогольное опьянение. Внешние признаки аналогичны признакам, характерным для белой асфиксии.

Вторичное утопление развивается в результате остановки сердца вследствие попадания пострадавшего в холодную воду («ледяной шок», «синдром погружения»), рефлекторной реакции на попадание воды в дыхательные пути или полость среднего уха при поврежденной барабанной перепонки. Для вторичного утопления характерен выраженный спазм периферических сосудов. Отек легких, как правило, не наступает.

В легких случаях сознание может быть сохранено, но больные возбуждены, отмечается дрожь, частая рвота. При длительном и вторичном утоплениях пострадавший может быть извлечен из воды без признаков дыхания и сердечной деятельности.

Осложнения после извлечения пострадавшего из воды и оказание ему первой помощи. При истинном утоплении в пресной воде уже в конце первого часа (иногда позже) развивается гематурия. Пневмония и ателектазы легких могут развиваться очень быстро, в конце первых суток после утопления. При выраженном гемолизе могут наступить гемоглобинурийный нефроз и острая почечная недостаточность.

Остановка сердца – насоса, который перекачивает кровь. Кислород не поступает в клетки организма.

Главной задачей является немедленное восстановление кровотока в сосудах мозга, сердца и легких, чтобы обеспечить доставку кислорода.

С помощью непрямого массажа сердца в сочетании с искусственным дыханием любой человек, владеющий этими приемами, может вернуть пострадавшего к жизни, или по крайней мере будет выиграно время, необходимое для прибытия бригады реаниматоров.

Почему же именно мозг более всего нуждается в кислороде? Почему же именно он более всего страдает при остановке кровообращения? Почему через 5-6 минут после прекращения кровообращения мозга его функции практически нельзя восстановить?

Как известно, чтобы жить и работать, любая клетка нуждается в энергии. Она получает ее в процессе обмена веществ, перерабатывая в своей протоплазме углеводы, жиры и белки, которые ей непрерывно приносит кровь. Распад этих веществ (субстратов) происходит в два этапа.

Первый этап – превращение субстрата в молочную кислоту или близкие к ней органические кислоты. Этот наиболее древний путь получения энергии называется гликолизом. Гликолиз – малорентабельный процесс, однако у него есть огромное достоинство: распад питательных веществ на этом этапе обмена не требует кислорода.

Второй этап – превращение молочной кислоты в углекислоту и воду – требует присутствия в клетке кислорода, реакция идет с выделением энергии в 15—16 раз большей, чем при гликолизе. В тканях имеется некоторый запас питательных веществ и нет резервов кислорода, чем меньше крови притекает к клетке, тем больше она вынуждена прибегать для получения энергии к гликолизу. При этом энергии выделяется мало, а кислот накапливается все больше и больше. А чем выше по своей организации, по тонкости своих функций клетка, тем больше ей нужно энергии, тем менее удовлетворяет ее нужды гликолиз, тем больше ей необходим кислород. Наиболее высокоорганизованные клетки коры мозга могут жить на одном гликолизе (т. е. без кислорода), как уже указывалось выше, не более 5-6 минут. Низкоорганизованные отделы мозга могут жить без кислорода значительно больше (некоторые до получаса), а мышцы тела – около двух часов. Есть поговорка: «Необходим как воздух…» Народная мудрость не ошибается. Без пищи человек может жить 5 недель, без воды – 5 дней, без воздуха – 5 минут.

Клиническая (обратимая) смерть – это состояние организма, при котором дыхание и сердечная деятельность прекращаются, однако ткани еще живут и обмен в них, хотя и снижен, но продолжается. В этот период (5-7 минут) можно вернуть организм к жизни, восстановив основные функции.

Для того чтобы вывести пострадавшего из клинической смерти, надо немедленно применить простейшие методы реанимации. А это возможно лишь тогда, когда не упущено время, поскольку фактор времени наряду с комплексом мер по оживлению определяет конечный эффект реанимации. Позднее, хотя и грамотное применение приемов оживления, успеха, как правило, не приносит.

Каждый оказывающий помощь должен знать признаки клинической смерти: отсутствие дыхания, сердечной деятельности, сознания, расширение зрачков, появление землисто-серой окраски кожи, судороги.

В большинстве случаев установить, что у больного нет самостоятельного дыхания, не трудно. Более ранним признаком остановки кровообращения является атональное (судорожное) дыхание. Проведение массажа сердца тотчас же при появлении атонального дыхания может быстро привести к восстановлению самостоятельного дыхания и сердечной деятельности.

Вслед за клинической, может наступить биологическая смерть, т. е. необратимое прекращение процессов в клетках и тканях. Явные признаки – появления трупных пятен, понижение температуры тела до окружающей.

При наступлении рефлекторной остановки сердца («мнимое» утопление) кожные покровы и слизистые оболочки у пострадавших имеют синеватую окраску. Вены, особенно шеи и конечностей, набухшие. Изо рта, носа выделяется большое количество пенистой жидкости. Она увеличивается при сдавливании грудной клетки. В выделениях часто содержится кровь.

Продолжительность клинической смерти очень мала. Если пострадавший извлечен из воды без видимых признаков жизни, проведение приемов оживления начинают немедленно.

Отсутствие сердечной деятельности подтверждается исчезновением пульса на сонной артерии (пульс следует прощупывать на боковой поверхности шеи между трахеей и кивательной мышцей) (см. рис. 57).

Следует запомнить, что не всегда просто прощупать пульс на шее, можно проверить его на бедренной артерии в паху. Не следует ориентироваться на пульс на лучевой артерии – в нижней трети предплечья, у запястья, так как он может не прощупываться, например, при резком спазме сосудов во время кровотечения.

Отсутствие сознания только в сочетании с вышеперечисленными признаками будет свидетельствовать о клинической смерти, поскольку при простом обмороке или нарушении мозгового кровообращения человек тоже находится без сознания.

Расширение зрачков – достоверный признак клинической смерти, тем более, если глаз выглядит мертвым за счет прекращения слезоотделения и мгновенного подсыхания роговицы.

Появление землисто-серой окраски кожи свидетельствует об остановке кровообращения в организме, о прекращении поступления в кровь кислорода.

Судороги – ранний, хотя и непостоянный симптом остановки кровообращения.

Наличие этих признаков указывает наступление клинической смерти и обязывает немедленно приступить к мероприятиям по оживлению: одновременному проведению искусственного дыхания и массажа сердца!

Оказание первой помощи

Первую помощь пострадавшему начинают сразу после того, как лицо утонувшего приподнято над водой, и продолжают во время буксировки к катеру или на берег.

После доставки пострадавшего на берег необходимо оценить его состояние.

Если пострадавший находится в сознании, его следует насухо вытереть, проводить в теплое помещение, напоив горячим чаем, кофе, вином.

Если пострадавший извлечен после некоторого пребывания под водой и находится без сознания, в состоянии удушья (асфиксии) или так называемой клинической смерти, нужно вызвать врача.

Не теряя времени, до прихода врача следует немедленно приступить к оказанию первой помощи (рис. 53—56); пострадавшего раздеть, очистить ему рот и нос от ила, песка и между челюстями в угол рта вложить мягкий клин (кусок дерева, туго свернутый платок и т. п.); срочно приступить к искусственной вентиляции легких.

После доставки пострадавшего на берег необходимо оценить его состояние.

Если пострадавший находится в сознании, его следует насухо вытереть, проводить в теплое помещение, напоив горячим чаем, кофе, вином.

Если пострадавший извлечен после некоторого пребывания под водой и находится без сознания, в состоянии удушья (асфиксии) или так называемой клинической смерти, нужно вызвать врача.

Не теряя времени, до прихода врача следует немедленно приступить к оказанию первой помощи (рис. 53—56); пострадавшего раздеть, очистить ему рот и нос от ила, песка и между челюстями в угол рта вложить мягкий клин (кусок дерева, туго свернутый платок и т. п.); срочно приступить к искусственной вентиляции легких.