Страница:

Чуть позже были представлены материнские платы (чипсеты 845D и 845GD), позволяющие работать только с DDR. Причина – завершение лицензионного соглашения с Rambus, разработчиком RD-RAM. Пропускная способность памяти на этих чипсетах была всего 2 Гбайт/с (у RD-RAM данный показатель был на уровне 3,3 Гбайт/с), зато сама память, да и материнские платы были заметно дешевле.

Чуть позже появилась двухканальная DDR-память, в результате чего пропускная способность DDR-памяти возросла до 5 Гбайт/с. И «Рамбусу» пришел конец. Нет смысла покупать дорогущую RD-RAM, если дешевая DDR-память обеспечивает большую производительность!

В 2002 году появился процессор Celeron (Willamette-128). По сути, это облегченная версия Pentium IV, работающая на частоте до 2 ГГц и устанавливающаяся в разъем Soket 478.

У новой платформы есть своя особенность – все контакты перенесены на сокет, на процессоре вы их больше не увидите.

Как обычно, для новой платформы Intel подготовила два процессора: Pentium IV и его облегченную версию – Celeron D. У нового Celeron D меньше кэш второго уровня – всего 256 Кб.

В начале 2005 года был выпущен Pentium IV с кэшем второго уровня 2 Мб. В качестве «топовой» модели был представлен процессор с частотой 3,6 ГГц. Но так уж получилось, что новый Pentium IV с большим кэшем работает медленнее, чем модель 2004 года. Во всяком случае, в тестах он медленнее, чем предыдущая модель. Да и стоит дороже.

В 2005 году была выпущена и «экстремальная версия» (обновленная) – Extreme Edition Pentium IV. Он практически аналогичен обычному Pentium IV (модели 2005 года), но работает на частоте системной шины 1066 МГц (против 800 МГц у обычного Pentium IV). Путем увеличения частоты системной шины до 1066 МГц (FSB1066) вы можете из обычного Pentium IV получить Extreme Edition. Но стоит ли это делать? Производительность намного выше не станет, а вот греться процессор будет сильнее. В этой книге (во второй части) мы поговорим о разгоне процессоров.

Двухпроцессорные компьютеры тоже стоят недешево. Если покупать новые комплектующие, то только стоимость материнской платы будет составлять 350 долларов и больше. Затем нужно купить два процессора. Обычно используются процессоры Intel Xeon (серверная версия процессора от Intel). А это еще минимум 300 долларов.

В 2006 году Intel выпустила двуядерный процессор Intel Core 2 Duo, который по производительности практически аналогичен двухпроцессорной машине. Двуядерный процессор представляет собой «два процессора», заключенных в один общий корпус. У каждого процессора свой набор регистров, свой кэш первого уровня, но общий кэш второго уровня, который увеличен в два раза по сравнению с обычными (одноядерными) процессорами. Самые дешевые процессоры Intel Core 2 Duo имеют на борту 1 Мб кэша второго уровня, а более дорогие – 2 и даже 4 Мб.

Чуть позже, в 2006 году, появился четырехъядерный процессор Intel Core 2 Quad (IC2Q), который тоже устанавливается во все тот же сокет LGA775 (рис. 2.7). Процессор IC2Q поддерживают не все чипсеты, по этому если на материнской плате есть LGA775, то это не означает, что на нее можно установить IC2Q. Но опять-таки материнская плата под новый процессор стоит сейчас не очень дорого – 120 долларов. Правда, цены на IC2Q начинаются от 350 долларов, а самый дорогой IC2Q стоит почти полторы тысячи долларов (один только процессор). В любом случае 350 + 120 = 470 долларов – это меньше, чем стоимость двух процессоров и SMP-материнской платы, а производительность даже самого дешевого IC2Q будет выше.

Еще о многоядерных процессорах Intel нужно запомнить следующее: все они являются 64-разрядными, поэтому, если есть возможность, устанавливайте 64-разрядное программное обеспечение, чтобы полностью раскрыть потенциал процессора.

Сказание об AMD

Разрядность процессора

Кэш-память

Частота системной платы (шины)

Различные функции процессора

Глава 3

Основные сведения о материнской плате

Формфакторы материнских плат

Комплектация материнских плат

Системные шины. Слоты расширения

Чуть позже появилась двухканальная DDR-память, в результате чего пропускная способность DDR-памяти возросла до 5 Гбайт/с. И «Рамбусу» пришел конец. Нет смысла покупать дорогущую RD-RAM, если дешевая DDR-память обеспечивает большую производительность!

В 2002 году появился процессор Celeron (Willamette-128). По сути, это облегченная версия Pentium IV, работающая на частоте до 2 ГГц и устанавливающаяся в разъем Soket 478.

Это интересно. Чтобы победить конкурентов, компании идут на разные уловки. Intel не исключение. Компании Intel и AMD всегда конкурировали. И вот, когда AMD почти готова выпустить свой ультрасовременный 64-битный процессор Athlon 64 FX, Intel выпускает Pentium IV Extreme Edition. Но ничего нового Intel не изобрела. Она просто выпустила серверный (предназначенный для работы на серверах, а не на обычных персональных компьютерах) процессор Xeon под названием Pentium IV Extreme Edition. Вот и все. Главная особенность данного процессора – это дополнительные 2 Мб кэша третьего уровня, но тогда новый процессор от Intel стоил 1000 долларов, а это значительно превосходило по цене новое «детище» от AMD, которое мало того что стоило дешевле, но и работало быстрее. Поэтому многие пользователи предпочли тогда Athlon 64, а Pentium IV Extreme Edition остался неудачный финансовым ходом Intel.

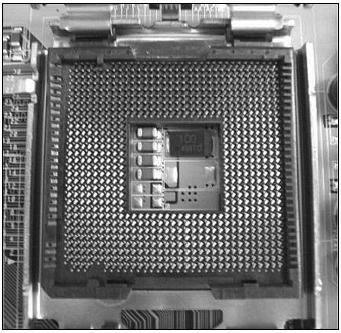

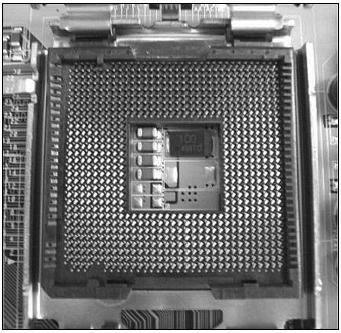

Socket LGA (Land Grid Array) 775

Следующая платформа – Socket LGA775 (рис. 2.9). Данная платформа появилась в июне 2004 года и до сих пор является основной платформой Intel. Если вы купите компьютер с процессором Intel, то процессор будет устанавливаться в разъем Socket LGA775.У новой платформы есть своя особенность – все контакты перенесены на сокет, на процессоре вы их больше не увидите.

Рис. 2.6. Разъем lga 775

Сначала для нового сокета был заявлен процессор Pentium IV Extreme Edition 3,4 ГГц (ядро Gallatin). Он с легкостью обошел в тестах Pentium IV предыдущего поколения (для Socket 478).Как обычно, для новой платформы Intel подготовила два процессора: Pentium IV и его облегченную версию – Celeron D. У нового Celeron D меньше кэш второго уровня – всего 256 Кб.

В начале 2005 года был выпущен Pentium IV с кэшем второго уровня 2 Мб. В качестве «топовой» модели был представлен процессор с частотой 3,6 ГГц. Но так уж получилось, что новый Pentium IV с большим кэшем работает медленнее, чем модель 2004 года. Во всяком случае, в тестах он медленнее, чем предыдущая модель. Да и стоит дороже.

В 2005 году была выпущена и «экстремальная версия» (обновленная) – Extreme Edition Pentium IV. Он практически аналогичен обычному Pentium IV (модели 2005 года), но работает на частоте системной шины 1066 МГц (против 800 МГц у обычного Pentium IV). Путем увеличения частоты системной шины до 1066 МГц (FSB1066) вы можете из обычного Pentium IV получить Extreme Edition. Но стоит ли это делать? Производительность намного выше не станет, а вот греться процессор будет сильнее. В этой книге (во второй части) мы поговорим о разгоне процессоров.

Core 2 Duo и Core 2 Quad: многоядерные процессоры

Настольным компьютерам вполне хватало одного процессора, а вот серверам (особенно серверам баз данных) и графическим рабочим станциям, которые обрабатывают огромные объемы информации, одного процессора было мало. Поэтому появились компьютеры с несколькими процессорами (SMP-машины, Symmetric Multi Processing). Наиболее распространены двухпроцессорные SMP-машины, поскольку они относительно дешевы: стоят намного дешевле четырехпроцессорных (не говоря уже о восьмипроцессорных). Максимально возможное число процессоров на сегодняшний день – 32. Но такие компьютеры стоят целое состояние.Двухпроцессорные компьютеры тоже стоят недешево. Если покупать новые комплектующие, то только стоимость материнской платы будет составлять 350 долларов и больше. Затем нужно купить два процессора. Обычно используются процессоры Intel Xeon (серверная версия процессора от Intel). А это еще минимум 300 долларов.

В 2006 году Intel выпустила двуядерный процессор Intel Core 2 Duo, который по производительности практически аналогичен двухпроцессорной машине. Двуядерный процессор представляет собой «два процессора», заключенных в один общий корпус. У каждого процессора свой набор регистров, свой кэш первого уровня, но общий кэш второго уровня, который увеличен в два раза по сравнению с обычными (одноядерными) процессорами. Самые дешевые процессоры Intel Core 2 Duo имеют на борту 1 Мб кэша второго уровня, а более дорогие – 2 и даже 4 Мб.

Этои нтересно. Core 2 – это восьмое поколение процессоров от фирмы Intel, основанное на архитектуре Intel core, которая в свою очередь построена на базе Intel p6. Первые процессоры семейства core 2 представлены 27 июля 2006 года. Возможны следующие варианты: solo (1 ядро), duo (2 ядра), quad (4 ядра) и extreme edition (2 или 4 ядра, но с разблокированным множителем, что позволяет эффективно разгонять процессоры). Новые процессоры получили следующие имена: Conroe (используется на персональных компьютерах и бюджетных рабочих станциях), Merom (для ноутбуков) и Kentsfield (это четырехъядерный Conroe. Есть еще два новых процессора от Intel: дорогущий Penryn – то же, что и Merom, но построенный по 45-нанометровому процессу, и процессоры Woodcrest – они выпускаются под маркой Xeon.Процессоры Intel Core 2 Duo устанавливаются во все тот же сокет LGA775, поэтому материнские платы для такого процессора недорогие (по сравнению с двухпроцессорными). «Средний» IC2D (Intel Core 2 Duo) с 2 Мб кэша стоит примерно 180 долларов (чуть дешевле), а материнскую плату производства Intel (!) для него можно найти за 80 долларов. Вот теперь и считаем: 260 долларов против 650 (SMP-машина). Разница, думаю, заметна, особенно для домашнего пользователя.

С конца 2006 года все процессоры Core 2 Duo производятся на заводах США и Ирландии.

Чуть позже, в 2006 году, появился четырехъядерный процессор Intel Core 2 Quad (IC2Q), который тоже устанавливается во все тот же сокет LGA775 (рис. 2.7). Процессор IC2Q поддерживают не все чипсеты, по этому если на материнской плате есть LGA775, то это не означает, что на нее можно установить IC2Q. Но опять-таки материнская плата под новый процессор стоит сейчас не очень дорого – 120 долларов. Правда, цены на IC2Q начинаются от 350 долларов, а самый дорогой IC2Q стоит почти полторы тысячи долларов (один только процессор). В любом случае 350 + 120 = 470 долларов – это меньше, чем стоимость двух процессоров и SMP-материнской платы, а производительность даже самого дешевого IC2Q будет выше.

Рис. 2.7. Процессор Intel core 2 quad

Кстати, размер кэша у IC2Q – 8 Мб, по 4 Мб на каждую пару процессоров. Ключевое слово здесь «пара». То есть IC2Q – это не четыре отдельных ядра под одним корпусом, а как бы два процессора Intel Core 2 Duo. У каждой пары ядер общий кэш.Еще о многоядерных процессорах Intel нужно запомнить следующее: все они являются 64-разрядными, поэтому, если есть возможность, устанавливайте 64-разрядное программное обеспечение, чтобы полностью раскрыть потенциал процессора.

Сказание об AMD

Компания AMD – вечный конкурент компании Intel почти с самого начала. Были процессоры Am286, Am386 и т. д., которые можно было установить вместо процессоров Intel. Да, тогда процессоры AMD были не такие быстрые, как процессоры Intel, но стоили заметно дешевле, что и позволяло компании AMD быть на плаву. Если кто-то хотел иметь действительно быстрый процессор, то он покупал процессор от Intel. Если же кто-то пытался сэкономить, тогда выбирался процессор от AMD. Все изменилось с появлением процессоров K5 и K6. Процессор K5 был аналогом процессора Intel Pentium. Работал он все же медленнее Pentium, но стоил заметно дешевле. А вот процессор AMD K6 превосходил по производительности процессор Pentium MMX, прямым конкурентом которого он и являлся. Цена была по-прежнему ниже процессора от Intel.

Сейчас ситуация такая же: производительность, которую обеспечивают процессоры AMD, такая же или даже выше (все зависит от приложений, которые вы хотите использовать) производительности процессоров Intel, зато цены на процессоры AMD в некоторых случаях в два раза дешевле.

Прежде чем приступить к рассмотрению процессоров AMD, вы должны знать следующее:

• процессоры AMD не являются «облегченными», «урезанными» или какими-то другими неполноценными версиями процессоров Intel. У них абсолютно своя технология, однако они совместимы с набором команд х86, то есть все программы (и операционные системы), которые могут работать на процессорах Intel, будут работать и на процессорах AMD;

• вы не можете установить процессор от amd на материнскую плату, предназначенную для процессора Intel (и наоборот: нельзя установить процессор от Intel на материнскую плату, предназначенную для AMD). Это нужно учитывать, если будете выбирать конфигурацию самостоятельно.

Рассматривать историю процессоров от AMD мы не будем. Лучше остановимся на самых современных процессорах AMD:

• Sempron – самый дешевый процессор от AMD, подойдет для систем начального уровня (можно покупать, если нет денег на что-то лучшее);

• Athlon 64 – 64-битный процессор, превосходящий по своей производительности Sempron;

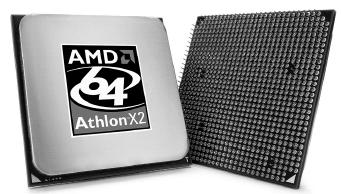

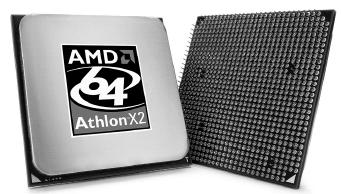

• Athlon 64 X2 – 64-битный двуядерный процессор (рис. 2.8);

• Phenom – новейший процессор AMD, пока его нет в свободной продаже, но к моменту выхода книги из печати он должен уже появиться на прилавках компьютерных магазинов.

Так какой же процессор выбрать? Если вы домашний пользователь, можете выбрать любой из линейки X2. Это хороший современный дву-ядерный процессор. Измерение производительности процессоров, тем более разных фирм, – занятие довольно неблагодарное, поскольку с одним приложением один процессор будет работать чуть лучше, другой – чуть хуже. И процессоры Intel, и процессоры AMD в целом обеспечивают высокий уровень производительности. Домашний пользователь принципиальной разницы не почувствует. Разница будет только в цене: AMD обойдется дешевле, а на сэкономленные деньги можно докупить оперативной памяти – это даст больший эффект, чем покупка более дорогого процессора.

3600+ – это так называемый Pentium Rating. Звучит это примерно так: если бы процессор Sempron был «Пентиумом», то его частота была бы 3600 МГц. Довольно грубо, но в то же время точно. PR – это относительный показатель производительности (относительно Pentium IV первого поколения с примерно аналогичными характеристиками).

Так вот, если перед вами процессор Sempron 3600+, то его производительность будет примерно равна производительности Pentium IV с частотой 3,6 ГГц.

Что же нового в данной платформе? Наиболее заметны два нововведения:

• новый СОКЕТ AM2+, который совместим с сокетом AM2, то есть на материнскую плату AM2+ можно установить процессоры предыдущего поколения, рассчитанные на сокет AM2;

• новые 64-битные многоядерные процессоры phenom (максимальное количество ядер – 4).

Как зарекомендует себя новая платформа, пока неизвестно, но уже сейчас можно выделить приятные моменты:

• есть обратная совместимость с предыдущей платформой – AM2;

• с появлением процессоров серии Phenom остальные процессоры должны подешеветь;

• наконец-то у AMD появился четырехъядерный процессор!

Сейчас ситуация такая же: производительность, которую обеспечивают процессоры AMD, такая же или даже выше (все зависит от приложений, которые вы хотите использовать) производительности процессоров Intel, зато цены на процессоры AMD в некоторых случаях в два раза дешевле.

Прежде чем приступить к рассмотрению процессоров AMD, вы должны знать следующее:

• процессоры AMD не являются «облегченными», «урезанными» или какими-то другими неполноценными версиями процессоров Intel. У них абсолютно своя технология, однако они совместимы с набором команд х86, то есть все программы (и операционные системы), которые могут работать на процессорах Intel, будут работать и на процессорах AMD;

• вы не можете установить процессор от amd на материнскую плату, предназначенную для процессора Intel (и наоборот: нельзя установить процессор от Intel на материнскую плату, предназначенную для AMD). Это нужно учитывать, если будете выбирать конфигурацию самостоятельно.

Рассматривать историю процессоров от AMD мы не будем. Лучше остановимся на самых современных процессорах AMD:

• Sempron – самый дешевый процессор от AMD, подойдет для систем начального уровня (можно покупать, если нет денег на что-то лучшее);

• Athlon 64 – 64-битный процессор, превосходящий по своей производительности Sempron;

• Athlon 64 X2 – 64-битный двуядерный процессор (рис. 2.8);

• Phenom – новейший процессор AMD, пока его нет в свободной продаже, но к моменту выхода книги из печати он должен уже появиться на прилавках компьютерных магазинов.

Рис. 2.8. Процессор amd athlon 64 x2

Все современные процессоры AMD являются 64-разрядными, и все они устанавливаются в разъем AM2 (кроме процессоров Phenom, которым нужен сокет AM2+). Поэтому, если вы решили сами собрать систему на базе процессора от AMD, вы не запутаетесь! Конечно, если у вас старый процессор от AMD и вы хотите модернизировать систему, то вам придется менять материнскую плату – другого выхода нет.Что выбрать: AMD или Intel

А теперь попытаюсь ответить на вечный вопрос: какой процессор лучше – AMD или Intel? Посмотрим на цены. Самый доступный двуядерный процессор от AMD – это Athlon 64 X2 4200+ с 2 Мб кэша, который стоит всего 90 долларов, а Intel Core 2 Duo с 2 Мб кэша стоит 180 долларов. Выходит, что аналогичный процессор от AMD стоит в два раза дешевле.Так какой же процессор выбрать? Если вы домашний пользователь, можете выбрать любой из линейки X2. Это хороший современный дву-ядерный процессор. Измерение производительности процессоров, тем более разных фирм, – занятие довольно неблагодарное, поскольку с одним приложением один процессор будет работать чуть лучше, другой – чуть хуже. И процессоры Intel, и процессоры AMD в целом обеспечивают высокий уровень производительности. Домашний пользователь принципиальной разницы не почувствует. Разница будет только в цене: AMD обойдется дешевле, а на сэкономленные деньги можно докупить оперативной памяти – это даст больший эффект, чем покупка более дорогого процессора.

Производительность процессоров AMD. PR

Возьмем самый обычный, не очень дорогой процессор от AMD – Sempron 3600+. Что обозначает цифра после названия процессора? Неужели частоту в мегагерцах? Нет, его частота – всего лишь 2,0 ГГц (2000 МГц).3600+ – это так называемый Pentium Rating. Звучит это примерно так: если бы процессор Sempron был «Пентиумом», то его частота была бы 3600 МГц. Довольно грубо, но в то же время точно. PR – это относительный показатель производительности (относительно Pentium IV первого поколения с примерно аналогичными характеристиками).

Так вот, если перед вами процессор Sempron 3600+, то его производительность будет примерно равна производительности Pentium IV с частотой 3,6 ГГц.

Встречайте «паука» – новую платформу AMD Spider

20 ноября 2007 года компания AMD анонсировала новую платформу для настольных персональных компьютеров – AMD Spider. В продажу только начинают поступать компоненты для построения ПК на ее базе – новые материнские платы с сокетом AM2+ и процессоры Phenom.Что же нового в данной платформе? Наиболее заметны два нововведения:

• новый СОКЕТ AM2+, который совместим с сокетом AM2, то есть на материнскую плату AM2+ можно установить процессоры предыдущего поколения, рассчитанные на сокет AM2;

• новые 64-битные многоядерные процессоры phenom (максимальное количество ядер – 4).

Как зарекомендует себя новая платформа, пока неизвестно, но уже сейчас можно выделить приятные моменты:

• есть обратная совместимость с предыдущей платформой – AM2;

• с появлением процессоров серии Phenom остальные процессоры должны подешеветь;

• наконец-то у AMD появился четырехъядерный процессор!

Разрядность процессора

Первый процессор от Intel (4004) был четырехразрядным, или 4-битным. Это означает, что за один такт процессор мог обработать 4 бита информации. Все современные процессоры являются 64-битными, хотя до сих пор много систем построено на 32-битных процессорах. Как правило, такие системы были куплены пару лет назад, когда 64-битные процессоры стоили неприлично дорого. Да и, честно говоря, не было смысла покупать 64-битный процессор, если практически все программное обеспечение было 32-битным. То есть деньги тратились на то, что нельзя полностью использовать. Это все равно что купить маршрутку и ездить в ней одному.

Кэш-память

Оперативная память по производительности существенно отстает от производительности процессора. Так было, есть и так будет. Если бы производительность оперативной памяти была примерно равна производительности процессора, то компьютеры стоили бы заметно дороже.

Но что делать с производительностью всей системы в целом, если производительность процессора сводится на нет низкой производительностью ОЗУ? Нужно использовать кэш-память!

Кэш-память – это своеобразный быстродействующий буфер для временного хранения данных, которые в любое мгновение могут понадобиться процессору. Доступ к кэш-памяти производится намного быстрее, чем доступ к оперативной памяти, что позволяет поддерживать производительность всей системы на высоком уровне. Если быть предельно точным, то кэш – это быстродействующая память для временного хранения кода выполняемых программ и данных.

На современных компьютерах встречается кэш-память первого (L1) и второго (L2) уровней. На серверах можно еще встретить кэш-память третьего уровня (L3), но такие компьютеры дорого стоят и редко встречаются.

Самая быстрая – кэш-память первого уровня, которая является неотъемлемой частью процессора. Кэш первого уровня расположен на одном кристалле с процессором, без этой памяти процессор не может работать. Кэш L1 работает на частоте процессора, доступ к этой памяти производится каждый такт работы процессора. Данная память очень дорогая. В современных системах обычно встречается не более 64 Кб кэша. (Вдумайтесь: для современного компьютера размер ОЗУ в 1 Гб считается нормальным явлением. А тут всего 64 Кб. Можете прикинуть, во сколько раз станет дороже компьютер, если у него вся память будет такой же быстрой, как L1-кэш!)

L2-кэш значительно быстрее оперативной памяти, но медленнее L1-кэ-ша. Кэш второго уровня расположен или на кристалле процессора, или «где-то рядом». (В старых компьютерах кэш второго уровня был расположен на материнской плате, но это слишком «далеко», поэтому в современных системах кэш второго уровня перенесен «поближе» к ядру процессора.) Объем L2-кэша – от 128 Кб (на уже устаревших системах) до 8 Мб (процессор IC2Q).

Кэш третьего уровня, если он вообще есть, обычно расположен на материнской плате. L3-кэш быстрее оперативной памяти.

Но что делать с производительностью всей системы в целом, если производительность процессора сводится на нет низкой производительностью ОЗУ? Нужно использовать кэш-память!

Кэш-память – это своеобразный быстродействующий буфер для временного хранения данных, которые в любое мгновение могут понадобиться процессору. Доступ к кэш-памяти производится намного быстрее, чем доступ к оперативной памяти, что позволяет поддерживать производительность всей системы на высоком уровне. Если быть предельно точным, то кэш – это быстродействующая память для временного хранения кода выполняемых программ и данных.

На современных компьютерах встречается кэш-память первого (L1) и второго (L2) уровней. На серверах можно еще встретить кэш-память третьего уровня (L3), но такие компьютеры дорого стоят и редко встречаются.

Самая быстрая – кэш-память первого уровня, которая является неотъемлемой частью процессора. Кэш первого уровня расположен на одном кристалле с процессором, без этой памяти процессор не может работать. Кэш L1 работает на частоте процессора, доступ к этой памяти производится каждый такт работы процессора. Данная память очень дорогая. В современных системах обычно встречается не более 64 Кб кэша. (Вдумайтесь: для современного компьютера размер ОЗУ в 1 Гб считается нормальным явлением. А тут всего 64 Кб. Можете прикинуть, во сколько раз станет дороже компьютер, если у него вся память будет такой же быстрой, как L1-кэш!)

L2-кэш значительно быстрее оперативной памяти, но медленнее L1-кэ-ша. Кэш второго уровня расположен или на кристалле процессора, или «где-то рядом». (В старых компьютерах кэш второго уровня был расположен на материнской плате, но это слишком «далеко», поэтому в современных системах кэш второго уровня перенесен «поближе» к ядру процессора.) Объем L2-кэша – от 128 Кб (на уже устаревших системах) до 8 Мб (процессор IC2Q).

Кэш третьего уровня, если он вообще есть, обычно расположен на материнской плате. L3-кэш быстрее оперативной памяти.

Частота системной платы (шины)

Системная плата (она же шина, FSB – Front Side Bus) соединяет процессор и оперативную память.

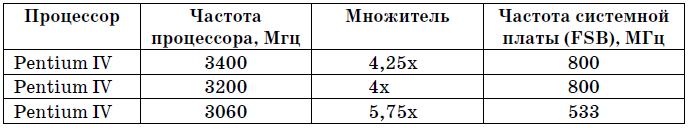

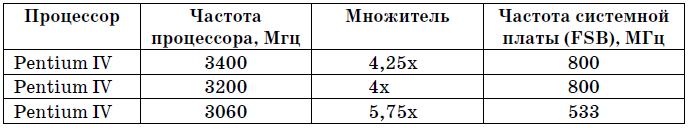

Все современные процессоры работают на частоте, которая в несколько раз превышает частоту системной платы. Величина, на которую частота процессора превышает частоту системной платы, называется множителем. Так, у Pentium IV, работающем на частоте 3400 МГц, множитель составляет 4,25x (частота системной платы равна 800 МГц).

Путем увеличения множителя можно разогнать процессор. О том, как это сделать, мы поговорим во второй части книги.

В табл. 2.1 приведены множители для некоторых процессоров.

Все современные процессоры работают на частоте, которая в несколько раз превышает частоту системной платы. Величина, на которую частота процессора превышает частоту системной платы, называется множителем. Так, у Pentium IV, работающем на частоте 3400 МГц, множитель составляет 4,25x (частота системной платы равна 800 МГц).

Путем увеличения множителя можно разогнать процессор. О том, как это сделать, мы поговорим во второй части книги.

В табл. 2.1 приведены множители для некоторых процессоров.

Таблица 2.1. Множители для некоторых процессоров

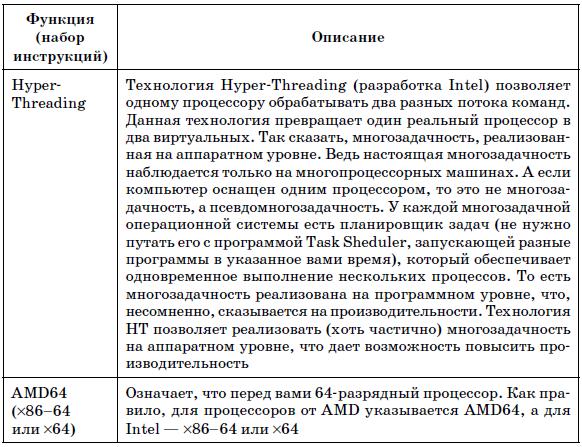

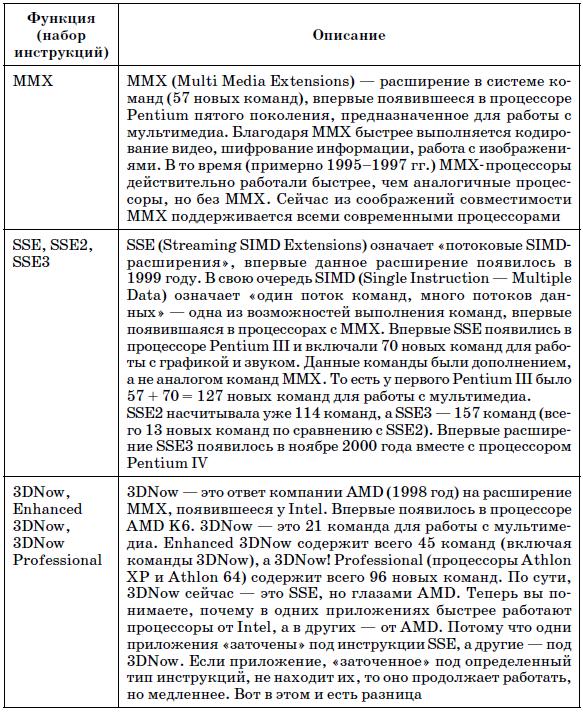

Различные функции процессора

Загляните в любой интернет-магазин, торгующий компьютерны ми комплектующими. Наверняка на страничке с описанием того или иного процессора вы найдете примерно следующую строку:

Другое: AMD64, 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, MMX.

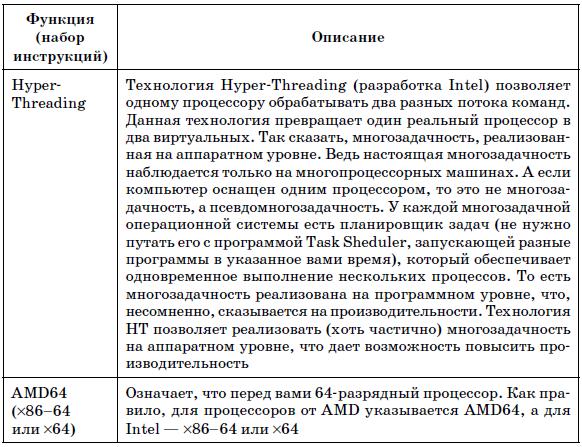

Табл. 2.2 поможет вам разобраться в том, что все это означает.

Другое: AMD64, 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, MMX.

Табл. 2.2 поможет вам разобраться в том, что все это означает.

Таблица 2.2. Функции современных процессоров

Глава 3

Материнская плата

Основные сведения о материнской плате

Материнская плата – главный компонент персонального компьютера, к ней подключаются все остальные комплектующие, в том числе и процессор. К выбору материнской платы нужно подходить очень серьезно, ведь от нее зависит не только производительность системы сейчас, но и возможности расширения (модернизации), то есть производительность системы завтра.

В данной главе мы поговорим о выборе материнской платы.

В данной главе мы поговорим о выборе материнской платы.

Формфакторы материнских плат

Формфактор – это размер материнской платы. Он определяет, можно ли материнскую плату установить в облюбованный вами тип корпуса.

Формфакторы можно условно разделить на три группы: современные, устаревшие и нестандартные. Современные – те, которые можно сейчас встретить в продаже новыми. Устаревшие давно сняты с производства. Сейчас если и можно купить материнскую плату с устаревшим формфак-тором, то она будет б/у. Нестандартные являются разработкой некоторых «белых» производителей – именитые бренды вроде HP, IBM, Compaq и др.

Понятно, что модернизация системы ограничена формфактором. Предположим, у вас – старая система. Материнская плата тоже старая, она не поддерживает новые процессоры, новые типы памяти. Вы покупаете новую материнскую плату с новым процессором и новой памятью. Но все это добро нельзя установить в старый корпус. Корпус тоже придется менять вместе с блоком питания, потому что разъем питания у плат разного формфактора отличается. (Чтобы у пользователей не было соблазна установить при помощи молотка и напильника новую плату в корпус устаревшего формфактора. В случае со старыми системами единственный путь модернизации – покупка нового системного блока.)

К устаревшим формфакторам относятся:

• baby-AT – самый древний формфактор, применявшийся в компьютерах IBM PC и IBM PC XT (начало 80-х годов прошлого века).

• AT – самый распространенный формфактор прошлого века. Начал использоваться во времена процессора Intel 80286. Процессоры Pentium первого поколения тоже устанавливались на AT-платы, то есть данный формфактор пережил пять поколений процессоров.

• LBP, WTX, ITX – очень редкие формфакторы. Многие пользователи никогда их не видели. Ничего страшного не произойдет, если и вы их никогда не увидите. Если у вас в руках когда-то окажется плата такого формфактора, напишите мне, очень хочется посмотреть на это чудо.

Современные формфакторы:

• NLX – не очень новый формфактор, но все еще встречающийся в корпоративной среде. Обычно используется на серверных материнских платах.

• mini-ITX – чаще используется в игровых компьютерных приставках, чем в персональных компьютерах. Однако при желании плату данного формфактора можно установить в корпус mini-ITX, Flex-ATX, micro-ATX или ATX. Отличительная особенность – всего один разъем PCI.

• ATX – пришел на смену популярному формфактору AT. Все ATX-платы поддерживают расширенное управление питанием, то есть выключить питание компьютера можно программно, а не только с помощью выключателя. Обычно устанавливается в вертикальные корпуса («башенные», англ. название – tower).

• mini-ATX – тот же ATX, но с меньшими размерами. Может устанавливаться как в вертикальные (tower), так и в настольные (desktop, горизонтальные) корпуса. Практически большая часть выпускаемых материнских плат принадлежит данному формфактору.

• micro-ATX – имеет еще меньший размер, обычно используется в системах начального уровня с ограниченными возможностями модернизации – в «бюджетных» компьютерах.

• BTX – самый современный формфактор, впервые представленный в 2005 году. Используется в высокопроизводительных системах. Не совместим с ATX. BTX-плата может быть установлена только в BTX-корпус.

• micro-BTX – версия BTX, уменьшенного размера. Если BTX в основ ном встречается в серверной среде, то micro-BTX используется для построения систем среднего уровня. Плата формфактора micro-BTX может быть установлена в корпусы BTX и microBTX.

• PICO-BTX – самый маленький формфактор из семейства BTX. Подходит для систем начального уровня или компактных систем с ограниченными возможностями модернизации (тут все просто: чем меньше размер, тем меньше слотов расширения помещается на плате, поэтому и возможности модернизации ограниченные). Устанавливается в корпуса типов pico-BTX, micro-BTX, BTX.

В настоящее время наиболее распространенным является формфактор ATX. Большинство современных материнских плат и корпусов выпускается именно в этом формфакторе. BTX – новинка, но пока не распространен так сильно, как ATX. Думаю, в ближайшие годы, учитывая огромное количество произведенных плат и корпусов в формате ATX, ситуация не изменится.

Как определить формфактор? Во-первых, формфактор указывается на коробке с материнской платой, в прайс-листах, иногда на самой материнской плате. Во-вторых, в корпус иного формфактора вы просто не установите материнскую плату. А учитывая, что практически все новые платы и корпусы относятся к формфактору ATX, вы не ошибетесь.

Формфакторы можно условно разделить на три группы: современные, устаревшие и нестандартные. Современные – те, которые можно сейчас встретить в продаже новыми. Устаревшие давно сняты с производства. Сейчас если и можно купить материнскую плату с устаревшим формфак-тором, то она будет б/у. Нестандартные являются разработкой некоторых «белых» производителей – именитые бренды вроде HP, IBM, Compaq и др.

Понятно, что модернизация системы ограничена формфактором. Предположим, у вас – старая система. Материнская плата тоже старая, она не поддерживает новые процессоры, новые типы памяти. Вы покупаете новую материнскую плату с новым процессором и новой памятью. Но все это добро нельзя установить в старый корпус. Корпус тоже придется менять вместе с блоком питания, потому что разъем питания у плат разного формфактора отличается. (Чтобы у пользователей не было соблазна установить при помощи молотка и напильника новую плату в корпус устаревшего формфактора. В случае со старыми системами единственный путь модернизации – покупка нового системного блока.)

К устаревшим формфакторам относятся:

• baby-AT – самый древний формфактор, применявшийся в компьютерах IBM PC и IBM PC XT (начало 80-х годов прошлого века).

• AT – самый распространенный формфактор прошлого века. Начал использоваться во времена процессора Intel 80286. Процессоры Pentium первого поколения тоже устанавливались на AT-платы, то есть данный формфактор пережил пять поколений процессоров.

• LBP, WTX, ITX – очень редкие формфакторы. Многие пользователи никогда их не видели. Ничего страшного не произойдет, если и вы их никогда не увидите. Если у вас в руках когда-то окажется плата такого формфактора, напишите мне, очень хочется посмотреть на это чудо.

Современные формфакторы:

• NLX – не очень новый формфактор, но все еще встречающийся в корпоративной среде. Обычно используется на серверных материнских платах.

• mini-ITX – чаще используется в игровых компьютерных приставках, чем в персональных компьютерах. Однако при желании плату данного формфактора можно установить в корпус mini-ITX, Flex-ATX, micro-ATX или ATX. Отличительная особенность – всего один разъем PCI.

• ATX – пришел на смену популярному формфактору AT. Все ATX-платы поддерживают расширенное управление питанием, то есть выключить питание компьютера можно программно, а не только с помощью выключателя. Обычно устанавливается в вертикальные корпуса («башенные», англ. название – tower).

• mini-ATX – тот же ATX, но с меньшими размерами. Может устанавливаться как в вертикальные (tower), так и в настольные (desktop, горизонтальные) корпуса. Практически большая часть выпускаемых материнских плат принадлежит данному формфактору.

• micro-ATX – имеет еще меньший размер, обычно используется в системах начального уровня с ограниченными возможностями модернизации – в «бюджетных» компьютерах.

• BTX – самый современный формфактор, впервые представленный в 2005 году. Используется в высокопроизводительных системах. Не совместим с ATX. BTX-плата может быть установлена только в BTX-корпус.

• micro-BTX – версия BTX, уменьшенного размера. Если BTX в основ ном встречается в серверной среде, то micro-BTX используется для построения систем среднего уровня. Плата формфактора micro-BTX может быть установлена в корпусы BTX и microBTX.

• PICO-BTX – самый маленький формфактор из семейства BTX. Подходит для систем начального уровня или компактных систем с ограниченными возможностями модернизации (тут все просто: чем меньше размер, тем меньше слотов расширения помещается на плате, поэтому и возможности модернизации ограниченные). Устанавливается в корпуса типов pico-BTX, micro-BTX, BTX.

В настоящее время наиболее распространенным является формфактор ATX. Большинство современных материнских плат и корпусов выпускается именно в этом формфакторе. BTX – новинка, но пока не распространен так сильно, как ATX. Думаю, в ближайшие годы, учитывая огромное количество произведенных плат и корпусов в формате ATX, ситуация не изменится.

Как определить формфактор? Во-первых, формфактор указывается на коробке с материнской платой, в прайс-листах, иногда на самой материнской плате. Во-вторых, в корпус иного формфактора вы просто не установите материнскую плату. А учитывая, что практически все новые платы и корпусы относятся к формфактору ATX, вы не ошибетесь.

Комплектация материнских плат

Довольно часто на «борту» материнской платы встречаются встроенные (интегрированные) устройства: видеокарта, звуковая карта и сетевая.

Ничего плохого в этом нет. Во-первых, всегда есть возможность отключить интегрированное устройство и установить аналогичное, но не интегрированное, в свободный слот расширения. Поэтому даже если основное устройство «сгорит» (хотя вероятность этого очень низка), ситуацию можно исправить.

Во-вторых, при использовании интегрированных устройств существенно снижается стоимость системы. Ведь вам не нужно покупать ту же видеокарту. Правда, нужно учитывать специализацию будущей системы.

Если ваша цель – собрать компьютер для просмотра фильмов и работы с документами (обычная офисная лошадка), тогда вполне хватит интегрированной видеокарты. А если вы планируете работу с трехмерной графикой или же вы любитель поиграть за компьютером, тогда лучше ставить отдельную видеокарту.

О выборе видеокарты мы еще поговорим. А вот от встроенных звуковой карты и сетевого адаптера отказаться не получится – нет материнских плат, где бы не было этих устройств.

Ничего плохого в этом нет. Во-первых, всегда есть возможность отключить интегрированное устройство и установить аналогичное, но не интегрированное, в свободный слот расширения. Поэтому даже если основное устройство «сгорит» (хотя вероятность этого очень низка), ситуацию можно исправить.

Во-вторых, при использовании интегрированных устройств существенно снижается стоимость системы. Ведь вам не нужно покупать ту же видеокарту. Правда, нужно учитывать специализацию будущей системы.

Если ваша цель – собрать компьютер для просмотра фильмов и работы с документами (обычная офисная лошадка), тогда вполне хватит интегрированной видеокарты. А если вы планируете работу с трехмерной графикой или же вы любитель поиграть за компьютером, тогда лучше ставить отдельную видеокарту.

О выборе видеокарты мы еще поговорим. А вот от встроенных звуковой карты и сетевого адаптера отказаться не получится – нет материнских плат, где бы не было этих устройств.

Системные шины. Слоты расширения

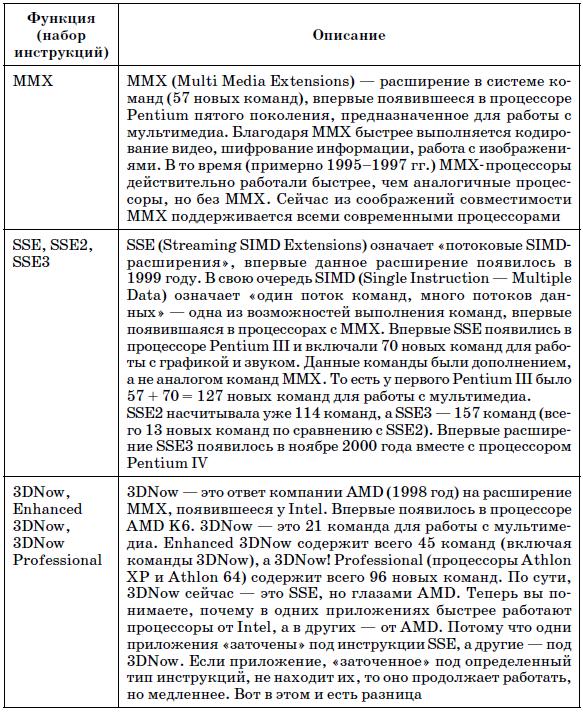

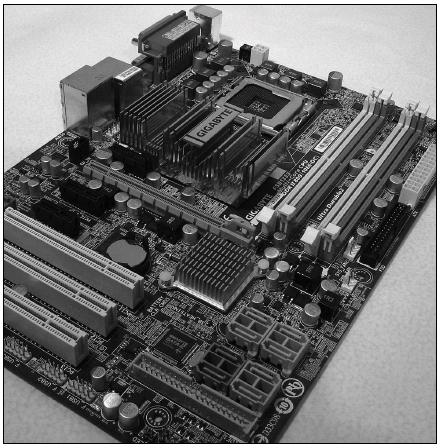

Понятно, что предусмотреть, какие возможности будут нужны одному пользователю, а какие – другому, невозможно, поэтому на материнской плате находятся слоты расширения, в которые устанавливаются платы расширения, увеличивающие возможности вашего компьютера (рис. 3.1).

Прежде чем рассматривать различные варианты слотов расширения, вы должны знать, что такое шина. Шина – это магистраль передачи данных между оперативной памятью и платой расширения. Когда вы вставляете плату расширения в слот расширения, вы подключаете плату к шине.

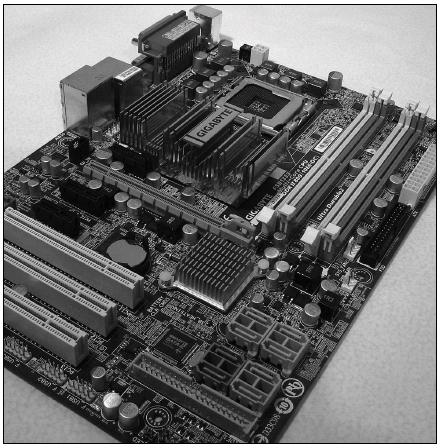

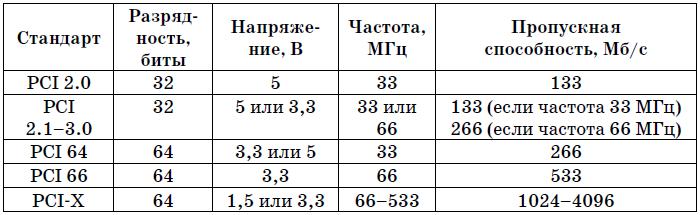

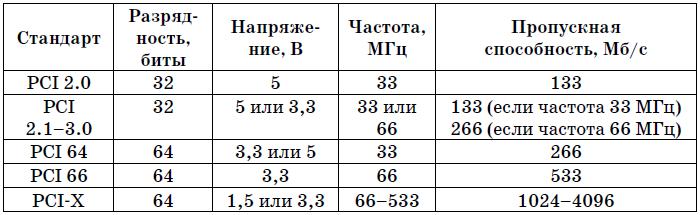

• PCI (peripheral component interconnect) – 32-битная шина, разработанная компанией Intel, позволяет подключать к материнской плате до 10 плат расширения (но обычно на системной плате вы найдете не более четырех PCI-слотов), до недавнего времени самая распространенная шина. Различные варианты шины PCI представлены в табл. 3.1.

• AGP (Accelerated Graphic Port) – была разработана для того, чтобы снизить нагрузку на шину PCI, – по шине AGP передаются только видеоданные. Понятно, что к слоту AGP можно подключить только AGP-видеокарту. Данная шина подробно рассмотрена в главе 11.

• PCI Express – новое поколение шины PCI.

В табл. 3.1 первым представлен стандарт PCI 2.0 – это первая версия шины PCI, получившая широкое распространение. Для PCI 2.0 использовались карты и слоты с напряжением 5 В.

С появлением стандарта PCI 2.1 впервые стала возможна поддержка плат расширения с напряжением 3,3 В. С «рождением» стандарта PCI 2.2 начали выпускаться универсальные карты, которые можно использовать в более поздних версиях PCI и даже, в некоторых случаях, в слотах PCI 2.1. Стандарты PCI 2.3 и PCI 3.0 не совместимы с платами с напряжением 5 В.

Что же касается частоты и пропускной способности, то стандарты PCI 2.1–3.0 могут работать на частоте 33 или 66 МГц, при этом пропускная способность зависит от частоты (см. табл. 3.1).

До появления стандарта PCI 64 все стандарты PCI (2.0–3.0) были 32-разрядными. Шина PCI 64 является 64-разрядной. Слот PCI 64 похож на слот PCI, но немного длиннее. Формально PCI 64 обратно совместим с PCI, то есть в слоты PCI 64 можно установить платы расширения предыду щего поколения. Существуют две версии PCI 64:

Прежде чем рассматривать различные варианты слотов расширения, вы должны знать, что такое шина. Шина – это магистраль передачи данных между оперативной памятью и платой расширения. Когда вы вставляете плату расширения в слот расширения, вы подключаете плату к шине.

Рис. 3.1. Слоты для различных типов шин на материнской плате

На современных компьютерах вы можете найти две из трех шин:• PCI (peripheral component interconnect) – 32-битная шина, разработанная компанией Intel, позволяет подключать к материнской плате до 10 плат расширения (но обычно на системной плате вы найдете не более четырех PCI-слотов), до недавнего времени самая распространенная шина. Различные варианты шины PCI представлены в табл. 3.1.

• AGP (Accelerated Graphic Port) – была разработана для того, чтобы снизить нагрузку на шину PCI, – по шине AGP передаются только видеоданные. Понятно, что к слоту AGP можно подключить только AGP-видеокарту. Данная шина подробно рассмотрена в главе 11.

• PCI Express – новое поколение шины PCI.

Таблица 3.1. Различные стандарты шины PCI

В табл. 3.1 первым представлен стандарт PCI 2.0 – это первая версия шины PCI, получившая широкое распространение. Для PCI 2.0 использовались карты и слоты с напряжением 5 В.

С появлением стандарта PCI 2.1 впервые стала возможна поддержка плат расширения с напряжением 3,3 В. С «рождением» стандарта PCI 2.2 начали выпускаться универсальные карты, которые можно использовать в более поздних версиях PCI и даже, в некоторых случаях, в слотах PCI 2.1. Стандарты PCI 2.3 и PCI 3.0 не совместимы с платами с напряжением 5 В.

Что же касается частоты и пропускной способности, то стандарты PCI 2.1–3.0 могут работать на частоте 33 или 66 МГц, при этом пропускная способность зависит от частоты (см. табл. 3.1).

До появления стандарта PCI 64 все стандарты PCI (2.0–3.0) были 32-разрядными. Шина PCI 64 является 64-разрядной. Слот PCI 64 похож на слот PCI, но немного длиннее. Формально PCI 64 обратно совместим с PCI, то есть в слоты PCI 64 можно установить платы расширения предыду щего поколения. Существуют две версии PCI 64: