Страница:

Но есть одно место, где ни одна моя голова просто не может оказаться, – это место здесь, на моих плечах, где она могла бы заслонить эту Центральную Пустоту, мой источник жизни. Но к счастью, ничто не может этого сделать. На самом деле, эти беспутные головы никогда не смогут собраться во что-то более связное, чем непостоянные и незначимые случайности «внешнего», или феноменального мира, который хотя и един с Центральной Сущностью, но не способен оказать на нее ни малейшего влияния. Так и моя голова в зеркале настолько незначима, что я совершенно не обязан считать ее своей: маленьким ребенком я не узнавал себя в зеркале, вот и сейчас не узнаю, когда на миг ко мне возвращается моя невинность. В более разумные мгновения я вижу там человека, очень знакомого парня, который живет в той другой ванной комнате в зеркале и по-видимому проводит все свое время, пялясь на эту ванную комнату – этот маленький, хмурый, очерченный, видный во всех деталях, стареющий и такой уязвимый наблюдатель – прямая противоположность моего истинного Я здесь. Я никогда не был чем-то отличным от этой вечной, неизмеримой, ясной и совершенно безупречной Пустоты. Немыслимо, чтобы я мог спутать этот пялящийся призрак там с тем, как я в действительности воспринимаю себя здесь и сейчас и всегда!

* * * *

Все это, каким бы очевидным оно ни было в прямом опыте, кажется чудовищным парадоксом, оскорблением здравого смысла. Это также оскорбление для науки, которая представляет собой все тот же здравый смысл, только приведенный в должный вид. Как бы то ни было, у ученого свои представления о том, как я вижу одни вещи (твою голову, например), но не другие (например, мою голову), и, очевидно, его представления работают. Вопрос только в том, может ли он поместить мою голову обратно мне на плечи – туда, где, по уверениям людей, ей самое место?

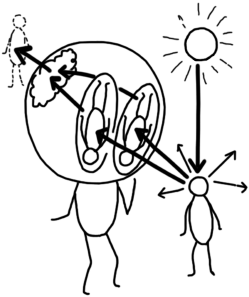

В самом кратком и простом виде его история о том, как я вижу тебя, выглядит следующим образом. Свет покидает солнце и через восемь минут достигает твоего тела, которое частично его поглощает. Остальное отскакивает от него во всех направлениях, и какая-то часть достигает моих глаз, проходя через хрусталики и формируя перевернутую картину тебя на экране позади глазного яблока. Эта картина запускает химические процессы в светочувствительном веществе, и эти процессы воздействуют на клетки (это такие крошечные живые существа), из которых состоит экран. Они передают свое возбуждение другим, очень длинным клеткам, а эти в свою очередь – клеткам в определенной области моего мозга. И только когда достигнута эта конечная точка и молекулы, атомы и частицы этих клеток мозга также подвергаются воздействию, я вижу тебя или что-то еще. То же относится и к другим чувствам – я не могу ни видеть, ни слышать, ни чувствовать запах или вкус, ни воспринимать что-либо на ощупь, пока в этот центр после множества радикальных изменений и отсрочек не поступят все сходящиеся импульсы. И только в этой конечной точке, в этом месте и моменте всех прибытий на Главную Центральную Станцию моего Здесь-и-Сейчас вся система сообщений – то, что я называю своей вселенной, – вдруг обретает существование. Для меня это время и место всего творения.

В этой простой научной истории есть множество странностей, крайне далеких от здравого смысла. И самая странная из них – что вывод этой истории отрицает саму историю. Потому что он говорит, что я могу знать только то, что происходит здесь и сейчас, на этом вокзале мозга, где чудесным образом создается мой мир. Я совершенно не могу узнать, что происходит где-то еще – в других областях моей головы, в моих глазах, во внешнем мире, – если, конечно, вообще есть какое-то «где-то еще», какой-то внешний мир. Объективная истина состоит в том, что мое тело, твое тело, все на этой Земле, да и сама Вселенная – то, какими они могут быть там, в своем собственном пространстве, независимо от меня – это всего лишь выдумка, не стоящая нашего внимания. Нет и не может быть никакого доказательства двух параллельных миров (непознанного внешнего, или физического, мира там и известного внутреннего, или ментального, мира здесь, который загадочным образом удваивает его), а только одного этого мира, который всегда передо мной и в котором я не вижу никакого разделения на сознание и материю, внутреннее и внешнее, душу и тело. Это то, что наблюдается, ни больше ни меньше, это взрыв того центра, той станции, где должно находиться «я», или «мое сознание», – взрыв такой силы, что он изливается в эту бескрайнюю картину, которая сейчас передо мной, которая и есть я.

Вкратце, научная история восприятия не только не противоречит моей наивной истории, но и подтверждает ее. Предварительно и благоразумно, ученый поместил голову мне на плечи, но она вскоре была вытеснена вселенной. Разумный, или непарадоксальный, взгляд на меня как на «обычного человека с головой» совсем не выдерживает критики – как только я начинаю внимательно его исследовать, он оборачивается чепухой.

* * *

И все же, говорю я себе, он вполне пригоден для повседневных практических целей. Я действую так, будто здесь, точно в центре моей вселенной, висит плотный восьмидюймовый шар. Хотелось бы добавить, что в этом нелюбопытном, воистину твердолобом мире, в котором мы все живем, невозможно избежать такого проявления абсурдности: эта выдумка настолько убедительна, что вполне могла бы быть правдой.На самом деле это всегда ложь, и довольно часто – весьма неудобная. Из-за нее можно даже лишиться денег. Представьте, например, дизайнера рекламы, которого никто не обвинит в фанатичной преданности истине. Его дело – убедить меня в чем-то, а самый эффективный способ сделать это – представить меня на экране таким, какой я есть в действительности. Соответственно, ему придется не учитывать мою голову. Вместо того чтобы показать другой вид человека – человека с головой, – подносящего бокал или сигарету ко рту, он показывает, как это делает мой вид: правая рука (под безупречно правильным углом в правой нижней части экрана, более или менее лишенная предплечья) поднимает бокал или сигарету к этому не-рту, этой зияющей пустоте. Это совсем не чужой человек, а я сам – так, как я вижу себя. И почти неизбежно я вовлекаюсь. Неудивительно, что эти разрозненные части тела, появляющиеся в углах экрана без участия контролирующего механизма головы в центре для соединения или управления ими, кажутся мне совершенно естественными: у меня никогда и не было ничего другого! И реализм рекламщика, его профессиональное неосознанное знание того, каков я на самом деле, очевидно, окупается сполна: когда моя голова исчезает, непременно падает и моя сопротивляемость распродажам. Однако у всего есть границы: вряд ли он, к примеру, покажет розовое облачко прямо над бокалом или сигаретой, потому что я в любом случае сам возмещу этот кусочек реализма. Нет смысла давать мне еще один прозрачный призрачный нос.

Режиссеры – тоже практичные люди, гораздо более заинтересованные в пересказанном воссоздании переживания, чем в выяснении природы переживающего, но по сути одно влечет за собой другое. Несомненно, эти знатоки хорошо осознают, например, как слаба моя реакция на вид машины, которую ведет кто-то другой, по сравнению с моей реакцией на вид машины, которую, как кажется, веду я. В первом примере я наблюдатель на тротуаре, который видит две похожие машины, – они быстро приближаются, сталкиваются, водители погибают, машины в огне – мне слегка интересно. Во втором случае я один из водителей – разумеется, без головы, как и все водители в первом лице, и моя машина (то немногое, что от нее видно) неподвижна. Вот мои качающиеся колени, моя ступня, давящая изо всех сил на газ, мои руки, вцепившиеся в руль, длинный капот впереди, проносящиеся со свистом телефонные столбы, петляющая дорога и другая машина – сначала маленькая, но все увеличивающаяся в размерах, несущаяся прямо на меня, затем столкновение, яркая вспышка света и пустая тишина… Я откидываюсь на спинку кресла и перевожу дыхание. Вот так прокатили!

Как снимаются эти сцены в первом лице? Возможны два способа: или берется безголовый манекен с камерой на месте головы, или реальный человек, чья голова сильно отклонена назад или в сторону, чтобы оставить место для камеры. Другими словами, чтобы я мог отождествиться с актером, его голову нужно убрать – он должен стать таким, как я. Потому что картинка меня с головой совсем лишена сходства – это портрет кого-то другого, ошибка опознания.

Любопытно, что нужно идти к рекламщику, чтобы заглянуть в глубочайшую и наипростейшую истину о самом себе. Странно также, что сложное современное изобретение (камера) должно помочь избавиться от иллюзии, от которой свободны совсем маленькие дети и животные. Но и в другие времена были свои достаточно любопытные указатели на слишком очевидное, и наша человеческая способность к самообману, разумеется, никогда не была окончательной. Глубокое, хотя и смутное осознание состояния человека может хорошо объяснить популярность множества древних культов и легенд о потерянных и летающих головах, одноглазых и безголовых монстрах и привидениях, о человеческих телах с нечеловеческими головами и о мучениках, которые умудрялись пройти многие мили после того, как им отрубали голову. Несомненно, это фантастические картины, но они подошли ближе к истинному портрету этого человека в первом лице един-ственного числа настоящего времени, чем когда-либо сможет подойти здравый смысл.

* * *

Мой гималайский опыт, таким образом, был не просто поэтической выдумкой или мистическим полетом фантазии. Во всех смыслах он обернулся трезвым реализмом. И постепенно, в последующие месяцы и годы я осознал всю полноту его практических значений и применений.Например, я увидел, что это новое видение в два счета меняет мои отношения с другими людьми и вообще со всеми существами. Во-первых, потому что оно делает невозможным противостояние. Когда я встречаю тебя, для меня существует только одно лицо – твое, так что я никогда не смогу оказаться с тобой лицом к лицу. По сути, мы обмениваемся лицами, и это самый драгоценный и интимный обмен внешностями. Во-вторых, потому что это дает мне отличную возможность заглянуть в Реальность, скрытую за твоей внешностью, в такого тебя, какой ты для самого себя, и у меня есть все причины считать эту Реальность твоим миром. Ибо я должен верить, что то, что верно для меня, верно для всех, что мы все в одинаковом положении – сведены к безголовой пустоте, к ничто, и можем объять все и стать всем. Этот маленький, кажущийся материальным человек с головой, которого я встречаю на улице, – вот кто призрак, не выдерживающий детального рассмотрения, хорошо замаскированный, ходячая противоположность и противоречие реальному, чье внутреннее и внешнее бесконечно, и мое уважение к этому человеку, как и к любому живому существу, также должно быть бесконечным. Его ценность и великолепие нельзя переоценить. Теперь я точно знаю, кто он и как с ним обращаться.

Фактически, он (или она) и есть я. Пока у нас были головы, мы очевидно были двумя. Но теперь мы – безголовая пустота, так что может разделить нас? Я не могу найти никакую раковину, заключающую эту пустоту, которая есть я, – никакую форму, никаких границ, поэтому ей ничего не остается, как только слиться с другими пустотами.

И я отличный пример такого слияния. Я не сомневаюсь в словах ученого, который говорит, что с его наблюдательной позиции у меня имеется ясно очерченная голова, состоящая из колоссальной иерархии ясно очерченных тел – органов, клеток и молекул – неисчерпаемо сложный мир физических вещей и процессов. Но случайно оказалось, что я знаю (или, скорее, я есть) внутреннюю историю этого мира и всех его обитателей, и она совершенно не совпадает с внешней историей. Прямо здесь я обнаружил, что все члены этого обширного сообщества, от мельчайшей частицы до самой головы, исчезли, как темнота в солнечном свете. Посторонний не может говорить за них, только я имею на это право, и я клянусь, что они все ясные, простые, пустые и единые, без малейшего следа разделенности.

Если это относится к голове, то в той же мере относится и ко всему остальному, что я считаю «собой» и «здесь», – то есть ко всему этому телу-уму. Что собой в действительности представляет то, где я сейчас (спрашиваю я себя)? Заперт ли я внутри того, что Марк Аврелий называл мешком крови и коррупции (и что мы могли бы назвать ходячим зоопарком, или городом клеток, или химической фабрикой, или облаком частиц), или я снаружи этого? Провожу ли я жизнь внутри плотной человекообразной конструкции (едва ли шесть футов на два на один) или снаружи этой конструкции, или, возможно, и внутри и снаружи? На самом деле все совсем не так. Здесь нет никаких препятствий, нет ни внутри, ни снаружи, ни места, ни его отсутствия, ни укрытия или пристанища – я не нахожу здесь дома, в котором можно было бы жить или вне которого я был бы вынужден оставаться, и ни дюйма земли, на которой его можно было бы построить. Но эта бездомность вполне меня устраивает – пустота не нуждается в доме. Короче говоря, этот физический порядок вещей, так плотно выглядящий на расстоянии, всегда растворяется без остатка при действительно ближайшем рассмотрении.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента