Страница:

Если двигаться в северном направлении, миновать перешеек Суэцкого канала и три дня плыть от устья Нила, мы попадем в величайшую торговую державу – на Крит. С высоких известняковых утесов и мысов с небольшими деревушками в Средиземном море не видно земли ни в одном направлении. Но белые паруса, появляющиеся то здесь, то там, говорят о существовании других земель, расположенных за горизонтом: на юге это Египет, на востоке – Малая Азия, на севере – Греция, а на западе – целый мир.

Жители Крита были моряками столько же, сколько были земледельцами, иными словами, хотя они едва ли это осознают, уже более тысячи лет. Их легенды не рассказывают, откуда пришли на остров их предки, и даже сегодня мы не можем с уверенностью ответить на этот вопрос. Но первые следы человека на Крите оставили земледельцы каменного века, чьи орудия труда и гончарные изделия демонстрируют странное смешение ближневосточных и египетских характеристик. Так что первые фермеры могли попасть на Крит с двух направлений, но, откуда бы они ни прибыли, они должны были приплыть на судах. Теперь они плотно населяют долины и террасы склонов холмов. Они живут в бесчисленных маленьких деревушках и крупных поселениях, выращивают зерновые культуры и оливки, сажают фруктовые сады, пасут скот и свиней в долинах и коз на холмах.

На морском побережье располагаются более крупные деревни и города, с вытащенными на берег рыболовными лодками, где они лежат рядом со случайно оказавшимся здесь грузовым судном. Ремесленники обрабатывают золото, медь и драгоценные камни. Они сидят в своих открытых магазинах, построенных из дерева или кирпича, и смотрят вдоль уходящих вниз – к морю – улиц на царящую на берегу суету и дальше – на голубую морскую гладь, доходящую до горизонта. Между собой они, как и положено ремесленникам и владельцам магазинов, ведут разговоры о трудностях торговли, дороговизне сырья, невозможности найти хорошего помощника, о низких доходах. Они гадают, куда направится судно, которое грузится на берегу, рассказывают последние новости и слухи о своих сыновьях и братьях за морем. Вряд ли среди них найдется семья, у которой не было бы нескольких родственников в другом городе или стране. У кузнеца, например, брат в Трое, он там уже пять лет живет, как подобает чужеземцу, вне стен процветающей маленькой крепости на входе в Дарданеллы. Он покупает сырую медь и, если выпадает случай, золото у купцов, приходящих из глубины Малой Азии, и у торговых моряков, занимающихся прибрежной торговлей на Черном море. Потом он отсылает сырье, получая весьма неплохой доход, своему брату и другим членам гильдии на Крит. Всегда очень сложно приобрести сырье по разумной цене, сетуют они и мечтают о доходе, который получат, если два судна, которые уже почти полтора года назад ушли к таинственным землям Запада, вернутся, нагруженные испанской медью и оловом из страны, лежащей еще дальше Испании.

Рассказы путешественников о Средиземном и Черном морях и о бескрайних просторах Атлантики также можно слышать в этом небольшом критском городке. Многие ремесленники и купцы в юности плавали в дальние страны и никогда не уставали об этом рассказывать. Некоторые из них провели годы на службе у египетских царей и знати, другие продавали украшения, бронзовые кинжалы и топоры в прибрежных деревнях Греции, на островах Эгейского моря, на Кипре и в Леванте. Их жизнь была полна приключений и опасностей, но они получили достойное вознаграждение – и материальное, и духовное. Благодаря милости богини-матери – и они бросают взгляд на приземистую каменную фигурку в нише стены – они являются достойными горожанами, имеют пусть маленькие, но крепкие дома и семейные гробницы за пределами города.

Теперь все меняется, и перемены не по вкусу жителям этого критского городка. Выше на склоне холма строится дворец, нависая над деревней беспорядочной мешаниной крыш, колонн и массивных лестниц. Мы не знаем – все же нас разделяет четыре тысячи лет, – почему именно в этот период критской истории старая, очевидно, эгалитарная система небольших единообразных домов уступила место городам с такими вычурными, экстравагантными дворцами. Они строятся одновременно в трех местах – в Кноссе, Фесте и Маллии – и предвещают приход к власти отдельных принцев. Нет никаких перерывов в археологических отчетах, которые могли бы означать иностранное господство. Наоборот, целостность и преемственность того, что было раньше, очевидна.

Нельзя сказать, что возвышение отдельных принцев нас удивляет. Скорее, оно удивляло членов гильдий ремесленников. Любая система частной торговли несет в себе зачатки олигархии. При такой системе только тяжелое налогообложение может помешать богатым стать еще богаче, а такое налогообложение было в те времена неизвестно. Возможно, миллионеры Крита богатством пробились к власти и возводили дворцы. В сущности, дворцы были скорее фабриками, чем крепостями. Они – центры массового производства потребительских товаров, склады и своего рода банки, и одновременно роскошные жилые апартаменты. Никаких оборонительных сооружений не строилось – ни во дворцах, ни в городах, в которых они находились. Отсюда можно сделать вывод, что передача власти происходила мирно и суда сильнейшей мировой морской державы были достаточной защитой для критян.

Критские корабли, плававшие далеко на запад, обнаружили там мир, совершенно не похожий на тот, что они покинули. Бороздившие моря капитаны были частично торговцами, частично разведчиками. Но, хотя они едва ли это понимали, они были очень близки к миссионерам. Нам известны их дела, и за этими делами довольно трудно разглядеть отдельных людей.

Команды, насколько мы можем себе представить, состояли не только из жителей Крита. В них, вероятнее всего, были выходцы со всех островов Эгейского моря и из самых разных городов, стоящих, как Троя, на эгейском побережье Малой Азии и живущих торговлей. Да и сами суда могли принадлежать не критянам. Возможно, западная торговля финансировалась купцами со всего эгейского побережья. Моряки, судя по всему, были людьми глубоко религиозными. Они возили с собой изображения и амулеты великой богини-матери своей родной земли – странные гиперболизированные женские фигурки. Они пришли с земель, где погребальные обычаи, несомненно имевшие огромную религиозную важность, включали практику коллективных захоронений в выдолбленных в скалах гробницах или в круглых сводчатых камерах, сооруженных над землей. Моряки взяли эти обычаи с собой.

Существовало много маршрутов, которые могли выбрать капитаны. Первый порт захода мог быть на Мальте, или на Сицилии, или на юго-восточном побережье Италии. Там капитаны находили небольшие торговые точки, созданные их же соотечественниками. Это мог быть критский агент с двумя-тремя помощниками, возможно набранными из числа местных жителей, или две-три эгейские семьи, дополняющие торговый бизнес рыболовством и сельским хозяйством. Суда из родного города, заходившие два-три раза в год, привозили запасы и товары для торговли и брали на борт те местные товары, которые агент успел собрать после прошлого захода. Нагруженные суда далее шли на Сардинию, юг Франции или юг Испании.

Испанские торговые конторы были, вероятно, самыми важными на всем пути, поскольку в Испании можно было получить медь и даже золото и олово. Обычно можно было собрать большой груз для транспортировки на родину, и большинство капитанов, несомненно, так и делали. Путешествие с Крита в Испанию было достаточно долгим. Место, сегодня называемое Лос-Мильярес, в те времена было величайшим центром культуры Восточного Средиземноморья в Испании, а из Лос-Мильяреса до Кносса было почти такое же расстояние, как от Ура до устья Инда. Но некоторые суда все же шли дальше через Гибралтарский пролив, сражались с атлантическими волнами у побережья Португалии, пересекали Бискайский залив к Британии и плыли дальше на север к водам Ирландского моря, чтобы высадиться в Ирландии или Уэльсе. Расстояние до этого места от Лос-Мильяреса было такое же, как от Лос-Мильяреса до Крита, и только соблазн красного золота, которое мыли в реках Ирландии, мог толкнуть самых азартных капитанов на столь долгое и опасное путешествие. Хотя некоторые забирались и еще дальше. Пройдя Английским каналом или мимо Скапа-Флоу, суда с Эгейского моря, судя по всему, достигали Дании, переплыв Северное море. Там они завершали путешествие общей протяженностью четыре тысячи миль. Причем следует подчеркнуть, что подобные плавания не были единичными подвигами бесшабашных капитанов. Существуют свидетельства тому, что суда с Эгейского моря впервые зашли в порты Северной Европы и Британских островов по крайней мере за двести лет до начала второго тысячелетия до н. э. Примерно столько же лет отделяет нас от знаменитого «Бостонского чаепития»[14].

Доказательства этих путешествий слабые и сводятся к нескольким объяснениям. Поскольку это важно для событий всего тысячелетия, есть смысл рассмотреть их подробно.

Вдоль всего маршрута описанного путешествия – на Мальте, Сицилии и Сардинии, на западном побережье Италии и юге Франции, вдоль южного и западного берегов Испании и Португалии, в Британии, Уэльсе, Ирландии и Дании – находят удивительный тип захоронений. Они появились во всех перечисленных местах за сто– триста лет до начала второго тысячелетия до н. э. Эти захоронения состоят из больших камер для группового погребения, к которым ведет коридор, иногда прорубленный в скале, иногда сложенный из камней со сводчатой крышей или из вертикально поставленных каменных плит с крышей из таких же плит. Временами встречаются комбинированные типы захоронений. Сходство с общими захоронениями Крита и побережья Эгейского моря очевидно, и оно тем больше, чем ближе к Восточному Средиземноморью. Более того, фигурки богини-матери и ее резные рельефы обнаружены во многих из таких коридорных гробниц или в связанных с ними поселениях, причем чем ближе к Криту, тем чаще находки. С другой стороны, прямой критский импорт в описываемый период в этих регионах довольно редок. Его существование подтверждено только в Италии, на Сицилии, Мальте и Сардинии. В Испании и Португалии находят медные кинжалы, которые, видимо, являются местным подражанием критским образцам. Но севернее Португалии не найдено ни меди, ни бронзы, хотя каменные топоры и кинжалы, явно скопированные в камне с бронзовых оригиналов, присутствуют в гробницах.

Это свидетельство, требующее разъяснения. Ясно, что погребальная практика, свойственная Криту и побережью Эгейского моря, около 2200 г. до н. э. была привнесена в районы, для которых она была не характерна. То есть вдоль европейского побережья (но не на удаленной от моря территории) от Италии до Дании. (Позднее она распространилась и на другие районы как на побережье, так и в глубине материка.) Поклонение критской богине сопровождает погребальную практику, но не всегда, особенно на севере, тому есть свидетельства. А предметы, сделанные на Крите, не проникли (во всяком случае, не проникли в количествах достаточных, чтобы появляться в археологических раскопках) дальше, чем на четверть расстояния, в сравнении с погребальной практикой.

Было выдвинуто следующее объяснение этому обстоятельству: путешественники, достигшие северных территорий, были не торговцами, а миссионерами. Между тем финансирование таких далеких путешествий с чисто миссионерскими целями, вероятно, тогда было связано даже с большими трудностями, чем сейчас, и морякам было необходимо хотя бы окупить текущие расходы торговлей. Самое вероятное объяснение отсутствия критских изделий в Северной Европе во время распространения религии коридорных гробниц заключается в том, что во время прибрежных торговых рейсов такой длины несколько раз происходила полная смена груза. Например, арабский прибрежный торговец наших дней ежегодно отправляется из Муската и Дубаи в Занзибар и обратно, заходя в каждый порт на своем пути. Точно так же критские торговцы четыре тысячелетия назад, вероятно, в первом же порту захода выгружали критские товары и брали на борт местный груз, возможно столь же прозаический и скоропортящийся, как пшеница, а также шкуры или ткань – в общем, все, что пользовалось спросом на рынке в следующем порту. Так процесс продолжался, и после каждой смены груза капитан старался взять новый, состоящий из более легко транспортируемых и ценных товаров, таких как золото, олово или полудрагоценные камни. Только возможность несколько раз получить доход за столь долгий рейс в дальние страны, где нет подобных вещей, делала такое путешествие экономически целесообразным. Поэтому можно ожидать, что мы найдем в Дании не медные кинжалы и серебряные чаши критского происхождения, а товары, доставленные из последнего порта захода – медные алебарды, топоры и золотые ожерелья в форме полумесяца из Ирландии. И мы их действительно находим.

Но суда и команды, высадившиеся у прибрежных деревушек Ирландии, Уэльса и Дании, все же были критскими. И именно люди привезли с собой свою религию. Они молились богине-матери и хоронили своих умерших. Что касается постепенного изменения стиля погребальных камер – от сводчатых сооружений сухой кладки на юге к мегалитическим конструкциям из каменных плит на севере, можно предположить, что местный представитель критских торговцев, агент, оставленный на берегу, чтобы собрать грузы для следующего захода судна (а в свободное время создать новую религию), был не критянином, а жителем одного из близлежащих селений.

В начале второго тысячелетия до н. э. морские торговые пути уже были созданы. Возможно, их становление произошло не так давно, чтобы это стерлось из человеческой памяти (хотя каждое новое открытие делает их более старыми и обширными). Торговле из Месопотамии на восток и из Египта на юг в то время, судя по имеющимся данным, было около пятисот лет. Такой же период отделяет нас от открытия Америки и начала трансатлантической торговли. А критской торговле на запад и север в начале второго тысячелетия до н. э. было не более двухсот или трехсот лет. Такой период в нашей истории соответствует открытию Австралии. Иными словами, торговые пути прочно связали мир. И скажем, для индийца не было ничего невозможного в путешествии в Скандинавию и возвращении оттуда домой – на это ему понадобилось бы каких-нибудь два-три года. Как далеко он мог отправиться в других направлениях, мы пока не знаем. Необходимы исследования вдоль берегов Дальнего Востока.

Круглая печать из Бахрейна с изображением двух человеческих фигур, финиковой пальмы и газели. Газелей особенно часто изображали на печатях Дильмуна

Мы завершили краткий обзор мира 2000 г. до н. э., мира, богатого контрастами. Мы видели развитые цивилизации в долинах крупных рек – Нила, Евфрата, Тигра и Инда – с тысячелетним орошаемым земледелием и сложной городской жизнью. Их политическая и социальная организация предполагала использование бронзы и наличие письменности, производство избытков сельскохозяйственной продукции, достаточное, чтобы содержать царей, священнослужителей, солдат и ремесленников, а также прирост производства посредством импорта предметов первой необходимости и предметов роскоши из других стран.

За пределами этого центрального цивилизованного района мы видели ведущих натуральное сельское хозяйство фермеров. Они использовали каменные орудия труда и на протяжении последних трех тысячелетий постепенно расширяли возделываемые территории на запад и, возможно, также на юг и восток, так что их границы прошли вдоль атлантического побережья Европы до края сосновых лесов севера. Мы высказали несколько догадок о продвижении первых земледельцев в Индию, Китай и Африку и упомянули о загадке современных землепашцев Перу.

Мы видели, как знание земледелия перевалило Кавказский хребет на север и там подтолкнуло охотников русских степей к превращению в скотоводов и коннозаводчиков. И мы познакомились с охотниками, рыболовами и собирателями растений, приверженцами старой, как мир, политики – собирать все продукты питания, которые дает земля. Подобные собиратели не исчезли с лица земли и в наши дни. Просто четыре тысячи лет назад из них состояло большинство земного населения, и они расселились по всей земле. Но они не обошли своим вниманием явные успехи сельского хозяйства и быстро нашли общий язык с земледельцами.

И наконец, мы рассмотрели морские пути, связывающие между собой очаги цивилизации. Они достигали морских границ колонизации и позволяли первым поселенцам контактировать с центрами древних цивилизаций. И мы видели, что морские торговые города и империи, богатые и процветающие, как и древние цивилизации, существовали для поддержки морской торговли и одновременно распространяли свою религию и культуру по всему свету.

В течение следующего тысячелетия людям предстояло пережить многое.

Часть вторая

Колесницы

Глава 1

Всадники степей

2000–1930 гг. до н. э

К югу начинались горы Кавказа: сначала низкие зеленые холмы, на которых можно скакать галопом, не рискуя утомить лошадь. Потом – густо поросшие лесом склоны, на которых местами можно видеть обнажение горных пород. Их сменяют голые склоны – на них каменные обвалы уничтожили почти всю растительность – и, наконец, крутые обрывы и пики серого камня, отчетливо видные на фоне голубого неба. Они покрыты снегом и увенчаны ледниками. Людей там нет. Горы тянутся от моря до моря, причем не прерываясь, если не считать крутого прохода возле западного конца, который приведет вас через три дня пути, причем все время вам придется идти пешком и вести лошадей, к синей дымке западного моря и маленькому эстуарию, куда приходят торговцы бронзой.

Кочевники (давайте называть их народом боевых топоров; вполне вероятно, что именно так их называли соседи) чувствовали себя неуютно, когда слишком близко находился горный барьер Кавказа или скалистые берега Черного моря и Каспия, которые окружали их с запада и востока. Зато на севере все по-иному. Там раскинулись бескрайние равнины, поросшие высокой травой пастбища, коричневые от зноя летом и укрытые снегом зимой, зато весной зеленые повсюду, насколько хватало глаз. Равнины тянулись на север и северо-восток, прерываемые только великими неторопливо текущими реками – Волгой, Доном и Днепром. Даже самому быстрому гонцу кочевников, имеющему возможность постоянно менять лошадей, потребуется месяц или даже больше, чтобы пересечь их и добраться до сосновых лесов за ними, которые, в свою очередь, раскинулись до самого Северного моря (во всяком случае, так говорят).

На север люди боевых топоров могли беспрепятственно странствовать со своими стадами скота и коренастыми, мускулистыми лошадьми. Лошади были их гордостью, к ним относились с благоговением, им поклонялись, хотя уже никто не помнил почему. Уже много поколений сменилось с тех пор, как идея скотоводства проникла через горы.

Предки кочевников жили охотой. Они пешими охотились со своими собаками на антилоп и дикий скот, а также диких лошадей. Со временем на юге, в сказочной долине двух рек, что далеко за горами, появилась идея содержать скот и овец в неволе. Это произошло так давно, что никто уже и не помнит, когда именно. Когда же о такой возможности узнали степные охотники, они жадно ухватились за нее. Скот сгоняли в больших количествах, но не только скот. Лошадь, животное неизвестное в Месопотамии, тоже одомашнили, причем в первое время только из-за ее мяса и молока.

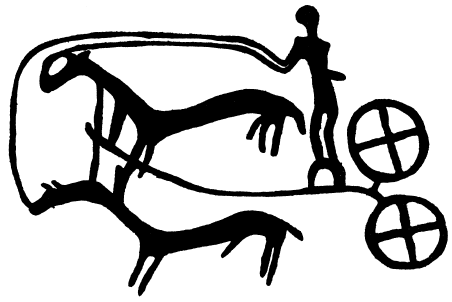

Странники с юга принесли новое знание. Они поведали, как в южных землях домашние животные – волы и ослы – используются, чтобы тянуть колесные повозки и сани. И новоявленные скотоводы сразу опробовали эту идею. Волы оказались послушными и могли тащить тяжело нагруженные повозки со скоростью ходьбы. Но с лошадью оказалось иначе. Потребовалось время и весьма непростое воспитание, чтобы впрячь в телегу лошадь, но и тогда она могла везти только небольшой груз. Зато она везла его быстро. Две лошади, впряженные в колесницу, на которой стоят два человека, могли двигаться со скоростью, никогда ранее неведомой человечеству – определенно быстрее, чем человек мог бежать.

Поэтому неудивительно, что лошади стали поклоняться как слуге богов. Понятно, что сам бог солнца, главный из всех богов, который пересекал небеса от горизонта до горизонта за один-единственный день, мог двигаться так быстро только на лошадях.

С появлением колесницы на конной тяге оковы расстояний пали, и скотоводы смогли в полной мере воспользоваться свободой степей. Это было похоже на взрыв. Скотоводство само по себе уже вызвало небывалый прирост населения, и ресурсы исконных домашних пастбищ быстро истощились. Примерно за две сотни лет до начала нашей истории, даже раньше, чем лошадь впрягли в колесницу, первые эмигранты уже покинули степи и отправились на юг, привлеченные богатством, даваемым металлом и металлообработкой в землях, расположенных южнее Кавказа. Они создали для себя царство на северо-востоке Малой Азии, и там, в Аладжа-Хююк, были найдены шахтные гробницы их царей – деревянные камеры под землей, где правители лежали в окружении богатых металлических предметов, в поисках которых они пришли на эти земли.

С появлением повозки, запряженной волами, и колесницы на конной тяге люди боевых топоров начали продвигаться на север, запад и восток. Земля, на которую они пришли, не была необитаемой. Чужие общины скотоводов и племена, все еще живущие только охотой, были захвачены, быстро переняли новые идеи и присоединились к прогрессу.

К 2000 г. до н. э. экспансия скотоводов с юга русских степей уже продолжалась три или четыре поколения. Авангард уже подступил к Рейну на западе и к Уралу на востоке. Тем не менее некое подобие сплоченности сохранилось, и свободный союз племени с племенем, существовавший дома – между Черным морем и Каспием, – продолжал существовать. Продвижение, хотя и более быстрое, чем любые перемещения людей, имевшие место ранее, все же идет не настолько стремительно, чтобы разорвать племенные союзы. Ведь, имея конные колесницы, гонцы могут путешествовать из конца в конец обширных территорий в течение нескольких месяцев.

Ребенок, родившийся в 2000 г. до н. э. среди кочевников, растет, осознавая свое родство со скотоводами Центральной и Восточной Европы. Он тоже станет скитальцем и, возможно, никогда в жизни не будет спать под более надежной крышей, чем шатры из шкур, которые привык ставить его народ. Он везде чувствует себя дома, но не забывает о землях к северу от Кавказа, возможно, это район современного Майкопа, где остались богатые могилы правителей его народа – очень похожие на деревянные погребальные камеры Аладжа-Хююк, – лежащие под высокими зелеными курганами. Его будут окружать такие же пастбища, какие испокон веков окружали представителей его народа. Хотя археологи сумели разделить материальные остатки культуры боевых топоров на семь отдельных культур, все же сходства между ними гораздо больше, чем небольших расхождений в типах гончарных изделий и погребальных обычаях, на которых и основывается разделение. В любом случае различия постепенно увеличиваются по мере того, как с течением времени группы людей становятся изолированными от основной ветви рода и подвергаются различным влияниям со стороны других народов, которых они встречают и с которыми смешиваются в процессе миграций. В 2000 г. до н. э. период миграций только начался и однородность еще не утрачена.

Не без причины кочевников сегодня называют представителями культуры боевых топоров. Боевой топор – их характерное оружие. Им обладает каждый мужчина. Он получает его по достижении половой зрелости после церемонии приема в ряды воинов. Вполне возможно, эта церемония столь же сложная, если не сказать варварская, как у американских индейцев. Этот томагавк – его личная собственность, очевидно имевшая символическое и, возможно, религиозное значение, значительно превосходящее практическое использование. После смерти хозяина боевой топор хоронили вместе с ним, положив прямо перед его глазами.

Кочевники (давайте называть их народом боевых топоров; вполне вероятно, что именно так их называли соседи) чувствовали себя неуютно, когда слишком близко находился горный барьер Кавказа или скалистые берега Черного моря и Каспия, которые окружали их с запада и востока. Зато на севере все по-иному. Там раскинулись бескрайние равнины, поросшие высокой травой пастбища, коричневые от зноя летом и укрытые снегом зимой, зато весной зеленые повсюду, насколько хватало глаз. Равнины тянулись на север и северо-восток, прерываемые только великими неторопливо текущими реками – Волгой, Доном и Днепром. Даже самому быстрому гонцу кочевников, имеющему возможность постоянно менять лошадей, потребуется месяц или даже больше, чтобы пересечь их и добраться до сосновых лесов за ними, которые, в свою очередь, раскинулись до самого Северного моря (во всяком случае, так говорят).

На север люди боевых топоров могли беспрепятственно странствовать со своими стадами скота и коренастыми, мускулистыми лошадьми. Лошади были их гордостью, к ним относились с благоговением, им поклонялись, хотя уже никто не помнил почему. Уже много поколений сменилось с тех пор, как идея скотоводства проникла через горы.

Предки кочевников жили охотой. Они пешими охотились со своими собаками на антилоп и дикий скот, а также диких лошадей. Со временем на юге, в сказочной долине двух рек, что далеко за горами, появилась идея содержать скот и овец в неволе. Это произошло так давно, что никто уже и не помнит, когда именно. Когда же о такой возможности узнали степные охотники, они жадно ухватились за нее. Скот сгоняли в больших количествах, но не только скот. Лошадь, животное неизвестное в Месопотамии, тоже одомашнили, причем в первое время только из-за ее мяса и молока.

Странники с юга принесли новое знание. Они поведали, как в южных землях домашние животные – волы и ослы – используются, чтобы тянуть колесные повозки и сани. И новоявленные скотоводы сразу опробовали эту идею. Волы оказались послушными и могли тащить тяжело нагруженные повозки со скоростью ходьбы. Но с лошадью оказалось иначе. Потребовалось время и весьма непростое воспитание, чтобы впрячь в телегу лошадь, но и тогда она могла везти только небольшой груз. Зато она везла его быстро. Две лошади, впряженные в колесницу, на которой стоят два человека, могли двигаться со скоростью, никогда ранее неведомой человечеству – определенно быстрее, чем человек мог бежать.

Поэтому неудивительно, что лошади стали поклоняться как слуге богов. Понятно, что сам бог солнца, главный из всех богов, который пересекал небеса от горизонта до горизонта за один-единственный день, мог двигаться так быстро только на лошадях.

С появлением колесницы на конной тяге оковы расстояний пали, и скотоводы смогли в полной мере воспользоваться свободой степей. Это было похоже на взрыв. Скотоводство само по себе уже вызвало небывалый прирост населения, и ресурсы исконных домашних пастбищ быстро истощились. Примерно за две сотни лет до начала нашей истории, даже раньше, чем лошадь впрягли в колесницу, первые эмигранты уже покинули степи и отправились на юг, привлеченные богатством, даваемым металлом и металлообработкой в землях, расположенных южнее Кавказа. Они создали для себя царство на северо-востоке Малой Азии, и там, в Аладжа-Хююк, были найдены шахтные гробницы их царей – деревянные камеры под землей, где правители лежали в окружении богатых металлических предметов, в поисках которых они пришли на эти земли.

С появлением повозки, запряженной волами, и колесницы на конной тяге люди боевых топоров начали продвигаться на север, запад и восток. Земля, на которую они пришли, не была необитаемой. Чужие общины скотоводов и племена, все еще живущие только охотой, были захвачены, быстро переняли новые идеи и присоединились к прогрессу.

К 2000 г. до н. э. экспансия скотоводов с юга русских степей уже продолжалась три или четыре поколения. Авангард уже подступил к Рейну на западе и к Уралу на востоке. Тем не менее некое подобие сплоченности сохранилось, и свободный союз племени с племенем, существовавший дома – между Черным морем и Каспием, – продолжал существовать. Продвижение, хотя и более быстрое, чем любые перемещения людей, имевшие место ранее, все же идет не настолько стремительно, чтобы разорвать племенные союзы. Ведь, имея конные колесницы, гонцы могут путешествовать из конца в конец обширных территорий в течение нескольких месяцев.

Ребенок, родившийся в 2000 г. до н. э. среди кочевников, растет, осознавая свое родство со скотоводами Центральной и Восточной Европы. Он тоже станет скитальцем и, возможно, никогда в жизни не будет спать под более надежной крышей, чем шатры из шкур, которые привык ставить его народ. Он везде чувствует себя дома, но не забывает о землях к северу от Кавказа, возможно, это район современного Майкопа, где остались богатые могилы правителей его народа – очень похожие на деревянные погребальные камеры Аладжа-Хююк, – лежащие под высокими зелеными курганами. Его будут окружать такие же пастбища, какие испокон веков окружали представителей его народа. Хотя археологи сумели разделить материальные остатки культуры боевых топоров на семь отдельных культур, все же сходства между ними гораздо больше, чем небольших расхождений в типах гончарных изделий и погребальных обычаях, на которых и основывается разделение. В любом случае различия постепенно увеличиваются по мере того, как с течением времени группы людей становятся изолированными от основной ветви рода и подвергаются различным влияниям со стороны других народов, которых они встречают и с которыми смешиваются в процессе миграций. В 2000 г. до н. э. период миграций только начался и однородность еще не утрачена.

Не без причины кочевников сегодня называют представителями культуры боевых топоров. Боевой топор – их характерное оружие. Им обладает каждый мужчина. Он получает его по достижении половой зрелости после церемонии приема в ряды воинов. Вполне возможно, эта церемония столь же сложная, если не сказать варварская, как у американских индейцев. Этот томагавк – его личная собственность, очевидно имевшая символическое и, возможно, религиозное значение, значительно превосходящее практическое использование. После смерти хозяина боевой топор хоронили вместе с ним, положив прямо перед его глазами.