Страница:

Добровольное же харакири осуществлялось, да и теперь еще случается, часто в виде протеста, из преданности мертвому покровителю (в древности приближенные часто добровольно кончали жизнь, чтобы уйти вместе со своим господином) или, как это принято и среди людей западной культуры, в случае личного несчастья или неудачи. Самопожертвование как средство протеста среди уроженцев Востока не является чем-то специфически японским, что и было недавно (1963) продемонстрировано самоубийством посредством самосожжения нескольких вьетнамских монахов.

Иллюстрацией к японскому кодексу военной чести может служить история капитана Кани из 24-го полка. Во время первого штурма Порт-Артура (21 ноября 1894 года) капитан, который тогда был серьезно болен, настоял на своей выписке из госпиталя, чтобы принять участие в штурме. Во время приступа болезни, совершенно обессилев, он упал в сотне метров от подножия крепостной стены, на штурм которой шли его солдаты. Человек западной культуры мог считать, что честь его при этом не пострадала, но иначе думал отважный капитан. Он был вновь доставлен в госпиталь, однако, выздоровев, отправился на то самое место, где упал, и покончил жизнь самоубийством.

Идея вспарывания живота в качестве протеста, ответа на оскорбление или ради сохранения чести непостижима для западного человека, и самоубийства японских солдат, часто путем прижимания гранаты к животу, повергали в шок солдат союзных войск во Второй мировой войне. Однако для японцев сдача в плен означала личное бесчестье, поскольку была предательством по отношению к стране, императору, предкам и родным. «Если вы бессильны что-либо сделать, покончите с собой возвышенно», – требовал вековой обычай.

Подобное отношение к плену в значительной степени объясняет жестокое обращение с союзными пленными, которые, по понятиям японцев, становились презренными существами.

С военной точки зрения подобное отношение к плену дает двоякий эффект. Оно, безусловно, подвигает солдата к отчаянному сопротивлению до самого конца, чем и отличались японцы, защищавшие каждый дюйм своих позиций, причем целые подразделения их погибали порой буквально до последнего человека. Соотношение взятых в плен японцев к погибшим во Второй мировой войне было по западным меркам неслыханно малым. Во время кампании на Аитапе (Новая Гвинея) было убито 8825 японцев и 270 взято в плен (следует отметить, что многие, если не все, пленные были захвачены в самом начале операции тяжело раненными). Сражение при Маффин-Бей – 4000 убитых и 75 пленных; Иводзима – 23 000 убитых и около 600 пленных, многие из которых оказались рабочими-корейцами; Тарава – из гарнизона в 5236 человек в плен было взято 17 солдат да еще 129 корейцев. И так во всех других сражениях.

С другой стороны, существует много случаев, когда решимость погибнуть почетной смертью за императора приводит к бесполезному расходованию жизни без соответствующего военного эффекта. Если человек решился умереть, разумнее сделать это в бою, когда есть шансы нанести урон неприятелю. Время и средства, затраченные на подготовку и оснащение воина, а также на транспортировку его в отдаленную точку Тихоокеанского театра военных действий, расходуются впустую, если он эгоистично отправляется на встречу со своими предками до того, как нанесет хотя бы какой-то ущерб врагу. В этом случае восточный фатализм не всегда оправдывает гибель воина. Именно такими всегда были так называемые «атаки на ура». Бешеный бросок вперед фанатиков, которым безразлично, будут они жить или погибнут, мог бы быть действительно эффективным предприятием, если бы он задумывался и предпринимался с непременной целью нанести как можно более существенный урон неприятелю. Когда же эти фанатики (часто еще и одурманенные алкоголем или наркотиками) бросались очертя голову в атаку под шквальный огонь автоматического оружия с единственной целью удовлетворить их собственное желание геройски погибнуть, тогда жизнь их оказывалась принесенной в жертву впустую.

Японское Верховное командование не могло не ощущать этих потерь и по мере развертывания военных действий такие самоубийственные атаки становились все более и более редкими. Японская директива по ведению боевых действий, выпущенная накануне высадки 6-й армии под командованием генерала Уолтера Крюгера на Лейте[4], гласила: «Оборонительная тактика должна быть активной и по сути наступательной. Однако, поскольку действия, подобные массовым контратакам, неподготовленным и поспешным, больше подходят для заключительного сражения в случае неизбежного поражения, их следует по возможности избегать». И далее: «Наша философия жизни не заключается в том, чтобы неизбежно погибнуть, но в том, чтобы с наибольшим успехом выполнить порученную миссию».

Несмотря на эти и другие предостережения, в войсках по-прежнему сохранялась тенденция в отчаянной ситуации переходить в «атаку на ура». Такое имело место во время рукопашной схватки в ходе кампании на острове Сайпан, когда около 5000 японцев (оставшихся в живых из тридцатитысячного гарнизона) были блокированы. Их командующий, генерал Сайто, человек уже пожилой и к тому же раненый, был слишком слаб, чтобы повести своих бойцов в последнюю атаку. Он покончил с собой ритуальным сэппуку, его адъютант (предположительно, потому, что в пещере, где находился командный пункт, не было простора, чтобы размахнуться мечом) предпочел воспользоваться для прекращения страданий генерала пистолетом. Атака, начатая японцами неожиданно, едва рассвело, остановила продвижение нескольких батальонов 27-й дивизии и заставила их немного отступить. Атакующие с дикими криками буквально завалили своими телами пулеметы, так что те больше не могли вести огонь. Артиллерия морских пехотинцев расстреляла все свои боеприпасы буквально в упор, после чего прислуга орудий пустила в дело пистолеты и карабины. В конце концов атакующие были остановлены, и к вечеру потерянные позиции отбиты, но эта атака японцев стоила жизни 1400 американцам. После нее на поле боя были обнаружены мертвые тела 4211 японцев – один к трем, – что было гораздо более высоким соотношением американских потерь, чем в большинстве «атак на ура».

Те же самые самоубийственные традиции подсказали и использование подразделений камикадзе («божественный ветер»). Всегда, в каждой стране и в каждой армии, существовали индивидуумы, которые готовы были осознанно принести себя в жертву, если, поступая таким образом, могли приблизить общую победу. В западном мире подобные поступки были довольно редкими. Почти самоубийственный риск воспринимался как нечто само собой разумеющееся – ведь всегда имеется шанс, хотя бы и сколь угодно малый, на то, что «старуха с косой» минует и на этот раз. Если цель важна, то в такой смерти нет ничего расточительного – пешкой ради ферзя жертвуют как в шахматах, так и на войне.

Имена трех японских солдат, которые превратили себя в подрывной заряд для разминирования, чтобы проделать проход в китайском проволочном заграждении под Шанхаем, превратились в объект поклонения и восхищения во многих храмах по всей стране. (Существуют весомые причины полагать, что три сапера стали жертвами преждевременно сработавшего взрывателя, но для целей пропаганды случай был слишком соблазнительным, чтобы не воспользоваться им.) И совершенно естественным стало решение, когда весы войны начали склоняться не в пользу Японии, широко распропагандировать полумистический порыв обрести славу и бессмертие, пожертвовав своей жизнью за императора (не за человека Хирохито, а за императора как воплощение прошлого и будущего страны).

Официальное одобрение получил план нанести значительный урон флоту США путем тарана американских кораблей пикирующими самолетами с бомбами на борту. Этот самоубийственный план (который, кстати, вызвал довольно энергичную критику в самой Японии и был далеко не однозначно воспринят высшим флотским начальством) получил название «камикадзе», то есть «божественный ветер», по историческому наименованию благоприятной бури, разметавшей флот вторжения монголов в XIII веке. Конечно, это был замысел, порожденный отчаянием, на который флотское командование пошло в результате значительных потерь самолетов и пилотов и явного провала попыток остановить американские силы вторжения обычными средствами, и он имел ощутимый успех. В морских сражениях у Филиппин, Формозы (Тайваня) и у Окинавы было потоплено 34 американских корабля, причем 3 из них крупных, а 288 кораблей, из них 66 весьма крупных, получили значительные повреждения. Среди эсминцев потери были особенно значительными: 13 было потоплено и 87 получили повреждения различной степени тяжести. За это японцам пришлось заплатить высокую цену самолетами и летчиками – их погибло 1228, включая и машины эскорта (эти цифры относятся только к самолетам военно-морской авиации).

«Следует иметь в виду, что в течение многих сотен лет, когда кодекс воина («бусидо») определял поведение самурая, в нем постоянно упоминалась необходимость готовности в любой момент умереть, причем аналогичные принципы одновременно действовали в сообществах купцов, земледельцев и ремесленников, а верность императору, другим вышестоящим лицам и народу Японии превозносилась как высшая ценность. Поэтому принятие принципов камикадзе не произвело на японцев такого шокирующего впечатления, каким оно стало бы для народов Запада. Кроме того, вера в то, что по своей физической смерти человек продолжает существование вместе с живыми и мертвыми, делала эту концепцию смерти менее фатальной и неприятной по своим последствиям» (из книги «Божественный ветер»).

Надо отметить, однако, что в мотивации пилотов-камикадзе не было ничего от боевого безумия или внезапного отчаяния. Их решение, напротив, представляло собой совершенно хладнокровный поступок. Они принимали свое решение на добровольной основе (лишь ближе к концу войны некоторые отправлялись в порядке дисциплины), проходили особую подготовку, порой некоторое время ожидали окончательного приказа, но даже тогда они часто отзывались, чтобы дождаться более благоприятных обстоятельств.

Моральное напряжение человека в подобных обстоятельствах едва ли можно себе представить, и все же из последних писем домой этих людей можно видеть, что они шли к своему неизбежному концу спокойно и хладнокровно, поддерживаемые религией и своей верой в то, что их самопожертвование может помочь спасти страну и обеспечит им место в ряду бессмертных героев Японии. Приведем еще одну цитату из «Божественного ветра»: «Вникая в отношение этих людей к предстоящему им, надо помнить, что они смотрели на самоубийственную атаку на врага только как на часть своего солдатского долга… «Когда мы стали солдатами, мы вручили свою жизнь императору. Когда мы поднимаемся в небо, то делаем это с твердой уверенностью в том, что тем самым мы помогаем громить врага. Мы нарушим свой долг, если будем думать иначе. Поэтому слова «особая атака» – не более чем просто название. Тактика, будучи несколько необычной по своей форме, представляет собой лишь другой путь для выполнения нашего воинского долга…» Эти полеты были для них обычным делом. В ходе их не было места ни театральной неестественности, ни истерике. Все было только исполнением долга».

Эти письма представляют собой странную смесь мистицизма, милитаризма и обожествления императора, столь чуждую западному мышлению и характеру выражения чувств и мыслей. Большинство таких писем принадлежит спешно подготовленным офицерам запаса, получившим образование в колледжах и университетах; в письмах рядовых и простых пилотов военно-морской авиации мы видим более приземленное восприятие.

В одном из таких писем мы читаем: «Словами невозможно выразить мою благодарность моим любимым родителям, которые растили и заботились обо мне вплоть до моей зрелости, чтобы ныне я смог хотя бы в небольшой степени оправдать ту честь, которую его императорское величество оказал нам».

Другое письмо, написанное младшим лейтенантом военно-морской авиации, завершается почти поэтическими строками:

«Сколь великолепна будет «особая атака» нашего подразделения, которое на своих машинах устремится на врага! Нашей целью будет авианосец противника. К нам приехали кинооператоры, чтобы запечатлеть нас для истории. Возможно, что вы сможете увидеть меня в киноновостях.

Нас 16 пилотов, которые поведут свои самолеты на врага. Да будет наша смерть столь же мгновенной и чистой, как исчезновение кристалла!

Написано под Манилой накануне вылета.

Исао

P. S. Паря в небе над южными морями, нам предстоит выполнить почетнейшую миссию – умереть, став щитом для его величества. Лепестки цветов сакуры искрятся, когда, облетев и кружась, они опускаются на землю».

Конец изоляции

Иллюстрацией к японскому кодексу военной чести может служить история капитана Кани из 24-го полка. Во время первого штурма Порт-Артура (21 ноября 1894 года) капитан, который тогда был серьезно болен, настоял на своей выписке из госпиталя, чтобы принять участие в штурме. Во время приступа болезни, совершенно обессилев, он упал в сотне метров от подножия крепостной стены, на штурм которой шли его солдаты. Человек западной культуры мог считать, что честь его при этом не пострадала, но иначе думал отважный капитан. Он был вновь доставлен в госпиталь, однако, выздоровев, отправился на то самое место, где упал, и покончил жизнь самоубийством.

Идея вспарывания живота в качестве протеста, ответа на оскорбление или ради сохранения чести непостижима для западного человека, и самоубийства японских солдат, часто путем прижимания гранаты к животу, повергали в шок солдат союзных войск во Второй мировой войне. Однако для японцев сдача в плен означала личное бесчестье, поскольку была предательством по отношению к стране, императору, предкам и родным. «Если вы бессильны что-либо сделать, покончите с собой возвышенно», – требовал вековой обычай.

Подобное отношение к плену в значительной степени объясняет жестокое обращение с союзными пленными, которые, по понятиям японцев, становились презренными существами.

С военной точки зрения подобное отношение к плену дает двоякий эффект. Оно, безусловно, подвигает солдата к отчаянному сопротивлению до самого конца, чем и отличались японцы, защищавшие каждый дюйм своих позиций, причем целые подразделения их погибали порой буквально до последнего человека. Соотношение взятых в плен японцев к погибшим во Второй мировой войне было по западным меркам неслыханно малым. Во время кампании на Аитапе (Новая Гвинея) было убито 8825 японцев и 270 взято в плен (следует отметить, что многие, если не все, пленные были захвачены в самом начале операции тяжело раненными). Сражение при Маффин-Бей – 4000 убитых и 75 пленных; Иводзима – 23 000 убитых и около 600 пленных, многие из которых оказались рабочими-корейцами; Тарава – из гарнизона в 5236 человек в плен было взято 17 солдат да еще 129 корейцев. И так во всех других сражениях.

С другой стороны, существует много случаев, когда решимость погибнуть почетной смертью за императора приводит к бесполезному расходованию жизни без соответствующего военного эффекта. Если человек решился умереть, разумнее сделать это в бою, когда есть шансы нанести урон неприятелю. Время и средства, затраченные на подготовку и оснащение воина, а также на транспортировку его в отдаленную точку Тихоокеанского театра военных действий, расходуются впустую, если он эгоистично отправляется на встречу со своими предками до того, как нанесет хотя бы какой-то ущерб врагу. В этом случае восточный фатализм не всегда оправдывает гибель воина. Именно такими всегда были так называемые «атаки на ура». Бешеный бросок вперед фанатиков, которым безразлично, будут они жить или погибнут, мог бы быть действительно эффективным предприятием, если бы он задумывался и предпринимался с непременной целью нанести как можно более существенный урон неприятелю. Когда же эти фанатики (часто еще и одурманенные алкоголем или наркотиками) бросались очертя голову в атаку под шквальный огонь автоматического оружия с единственной целью удовлетворить их собственное желание геройски погибнуть, тогда жизнь их оказывалась принесенной в жертву впустую.

Японское Верховное командование не могло не ощущать этих потерь и по мере развертывания военных действий такие самоубийственные атаки становились все более и более редкими. Японская директива по ведению боевых действий, выпущенная накануне высадки 6-й армии под командованием генерала Уолтера Крюгера на Лейте[4], гласила: «Оборонительная тактика должна быть активной и по сути наступательной. Однако, поскольку действия, подобные массовым контратакам, неподготовленным и поспешным, больше подходят для заключительного сражения в случае неизбежного поражения, их следует по возможности избегать». И далее: «Наша философия жизни не заключается в том, чтобы неизбежно погибнуть, но в том, чтобы с наибольшим успехом выполнить порученную миссию».

Несмотря на эти и другие предостережения, в войсках по-прежнему сохранялась тенденция в отчаянной ситуации переходить в «атаку на ура». Такое имело место во время рукопашной схватки в ходе кампании на острове Сайпан, когда около 5000 японцев (оставшихся в живых из тридцатитысячного гарнизона) были блокированы. Их командующий, генерал Сайто, человек уже пожилой и к тому же раненый, был слишком слаб, чтобы повести своих бойцов в последнюю атаку. Он покончил с собой ритуальным сэппуку, его адъютант (предположительно, потому, что в пещере, где находился командный пункт, не было простора, чтобы размахнуться мечом) предпочел воспользоваться для прекращения страданий генерала пистолетом. Атака, начатая японцами неожиданно, едва рассвело, остановила продвижение нескольких батальонов 27-й дивизии и заставила их немного отступить. Атакующие с дикими криками буквально завалили своими телами пулеметы, так что те больше не могли вести огонь. Артиллерия морских пехотинцев расстреляла все свои боеприпасы буквально в упор, после чего прислуга орудий пустила в дело пистолеты и карабины. В конце концов атакующие были остановлены, и к вечеру потерянные позиции отбиты, но эта атака японцев стоила жизни 1400 американцам. После нее на поле боя были обнаружены мертвые тела 4211 японцев – один к трем, – что было гораздо более высоким соотношением американских потерь, чем в большинстве «атак на ура».

Те же самые самоубийственные традиции подсказали и использование подразделений камикадзе («божественный ветер»). Всегда, в каждой стране и в каждой армии, существовали индивидуумы, которые готовы были осознанно принести себя в жертву, если, поступая таким образом, могли приблизить общую победу. В западном мире подобные поступки были довольно редкими. Почти самоубийственный риск воспринимался как нечто само собой разумеющееся – ведь всегда имеется шанс, хотя бы и сколь угодно малый, на то, что «старуха с косой» минует и на этот раз. Если цель важна, то в такой смерти нет ничего расточительного – пешкой ради ферзя жертвуют как в шахматах, так и на войне.

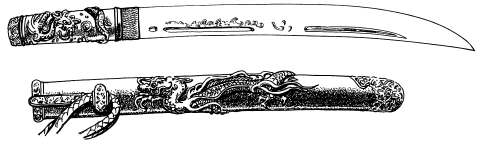

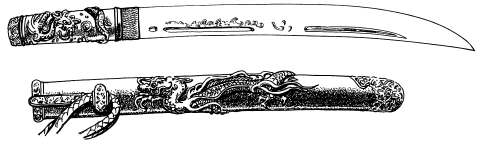

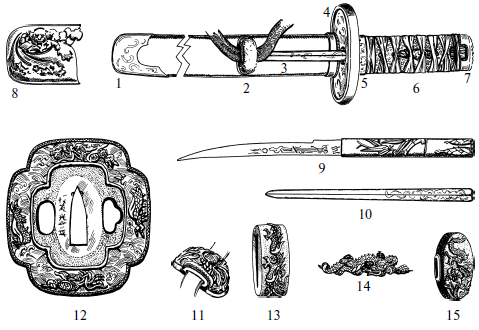

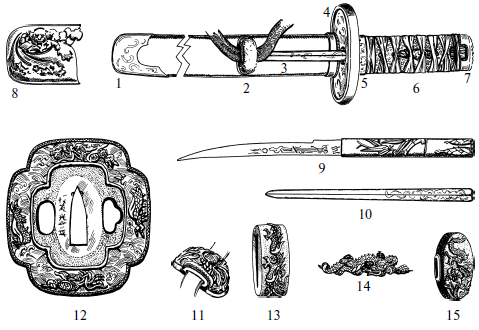

Сколь бы нелепыми и громоздкими ни представлялись японские доспехи взгляду западного человека, на самом деле они были легкими, удобными и хорошо приспособленными для японского образа сражений. Один из признанных знатоков писал о них как об «искусно соединенном вместе комплексе стальных пластин, кожи, шелка на тканевой основе. Каждый участок тела… определенным образом защищен». Лучшие образцы японского оружия и брони не имеют себе равных по красоте конструкции и отделке. Даже скромные наконечники стрел (вверху) часто украшались ажурным узором и гравировкой, а уж такие вещи, как эфесы и ножны мечей и кинжалов (внизу), почти всегда представляли собой шедевры кузнечного дела и искусства лакировки

Имена трех японских солдат, которые превратили себя в подрывной заряд для разминирования, чтобы проделать проход в китайском проволочном заграждении под Шанхаем, превратились в объект поклонения и восхищения во многих храмах по всей стране. (Существуют весомые причины полагать, что три сапера стали жертвами преждевременно сработавшего взрывателя, но для целей пропаганды случай был слишком соблазнительным, чтобы не воспользоваться им.) И совершенно естественным стало решение, когда весы войны начали склоняться не в пользу Японии, широко распропагандировать полумистический порыв обрести славу и бессмертие, пожертвовав своей жизнью за императора (не за человека Хирохито, а за императора как воплощение прошлого и будущего страны).

Официальное одобрение получил план нанести значительный урон флоту США путем тарана американских кораблей пикирующими самолетами с бомбами на борту. Этот самоубийственный план (который, кстати, вызвал довольно энергичную критику в самой Японии и был далеко не однозначно воспринят высшим флотским начальством) получил название «камикадзе», то есть «божественный ветер», по историческому наименованию благоприятной бури, разметавшей флот вторжения монголов в XIII веке. Конечно, это был замысел, порожденный отчаянием, на который флотское командование пошло в результате значительных потерь самолетов и пилотов и явного провала попыток остановить американские силы вторжения обычными средствами, и он имел ощутимый успех. В морских сражениях у Филиппин, Формозы (Тайваня) и у Окинавы было потоплено 34 американских корабля, причем 3 из них крупных, а 288 кораблей, из них 66 весьма крупных, получили значительные повреждения. Среди эсминцев потери были особенно значительными: 13 было потоплено и 87 получили повреждения различной степени тяжести. За это японцам пришлось заплатить высокую цену самолетами и летчиками – их погибло 1228, включая и машины эскорта (эти цифры относятся только к самолетам военно-морской авиации).

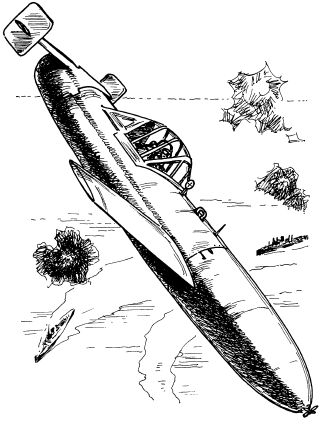

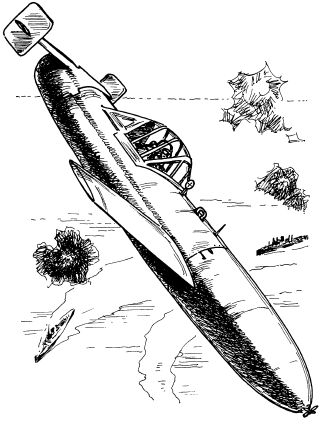

Человекоуправляемая авиабомбаТрудно сказать, оправдала ли цель примененные для ее достижения средства. Если бы этот план увенчался успехом и флот США отступил, история бы однозначно заключила, что эти средства были оправданны. Но дело обернулось таким образом, что к октябрю 1944 года, когда японцы приступили к выполнению этого плана, самолетов и летчиков не хватало, к тому же каждый вылет совершался в условиях преобладания американской авиации в воздушном пространстве боев. Вынужденный использовать залатанные на скорую руку самолеты и летчиков, едва выпущенных авиашколами, «божественный ветер» вскоре превратился в нежный зефир. Впрочем, если принять во внимание, что в это же время сотни отчаявшихся японских солдат кончали жизнь самоубийством в горных пещерах и «лисьих норах» (подбрустверных укрытиях), то идея организованного самоубийства – с весьма определенной военной целью – представляется не совсем лишенной смысла.

«Следует иметь в виду, что в течение многих сотен лет, когда кодекс воина («бусидо») определял поведение самурая, в нем постоянно упоминалась необходимость готовности в любой момент умереть, причем аналогичные принципы одновременно действовали в сообществах купцов, земледельцев и ремесленников, а верность императору, другим вышестоящим лицам и народу Японии превозносилась как высшая ценность. Поэтому принятие принципов камикадзе не произвело на японцев такого шокирующего впечатления, каким оно стало бы для народов Запада. Кроме того, вера в то, что по своей физической смерти человек продолжает существование вместе с живыми и мертвыми, делала эту концепцию смерти менее фатальной и неприятной по своим последствиям» (из книги «Божественный ветер»).

Надо отметить, однако, что в мотивации пилотов-камикадзе не было ничего от боевого безумия или внезапного отчаяния. Их решение, напротив, представляло собой совершенно хладнокровный поступок. Они принимали свое решение на добровольной основе (лишь ближе к концу войны некоторые отправлялись в порядке дисциплины), проходили особую подготовку, порой некоторое время ожидали окончательного приказа, но даже тогда они часто отзывались, чтобы дождаться более благоприятных обстоятельств.

Моральное напряжение человека в подобных обстоятельствах едва ли можно себе представить, и все же из последних писем домой этих людей можно видеть, что они шли к своему неизбежному концу спокойно и хладнокровно, поддерживаемые религией и своей верой в то, что их самопожертвование может помочь спасти страну и обеспечит им место в ряду бессмертных героев Японии. Приведем еще одну цитату из «Божественного ветра»: «Вникая в отношение этих людей к предстоящему им, надо помнить, что они смотрели на самоубийственную атаку на врага только как на часть своего солдатского долга… «Когда мы стали солдатами, мы вручили свою жизнь императору. Когда мы поднимаемся в небо, то делаем это с твердой уверенностью в том, что тем самым мы помогаем громить врага. Мы нарушим свой долг, если будем думать иначе. Поэтому слова «особая атака» – не более чем просто название. Тактика, будучи несколько необычной по своей форме, представляет собой лишь другой путь для выполнения нашего воинского долга…» Эти полеты были для них обычным делом. В ходе их не было места ни театральной неестественности, ни истерике. Все было только исполнением долга».

Эти письма представляют собой странную смесь мистицизма, милитаризма и обожествления императора, столь чуждую западному мышлению и характеру выражения чувств и мыслей. Большинство таких писем принадлежит спешно подготовленным офицерам запаса, получившим образование в колледжах и университетах; в письмах рядовых и простых пилотов военно-морской авиации мы видим более приземленное восприятие.

В одном из таких писем мы читаем: «Словами невозможно выразить мою благодарность моим любимым родителям, которые растили и заботились обо мне вплоть до моей зрелости, чтобы ныне я смог хотя бы в небольшой степени оправдать ту честь, которую его императорское величество оказал нам».

Другое письмо, написанное младшим лейтенантом военно-морской авиации, завершается почти поэтическими строками:

«Сколь великолепна будет «особая атака» нашего подразделения, которое на своих машинах устремится на врага! Нашей целью будет авианосец противника. К нам приехали кинооператоры, чтобы запечатлеть нас для истории. Возможно, что вы сможете увидеть меня в киноновостях.

Нас 16 пилотов, которые поведут свои самолеты на врага. Да будет наша смерть столь же мгновенной и чистой, как исчезновение кристалла!

Написано под Манилой накануне вылета.

Исао

P. S. Паря в небе над южными морями, нам предстоит выполнить почетнейшую миссию – умереть, став щитом для его величества. Лепестки цветов сакуры искрятся, когда, облетев и кружась, они опускаются на землю».

Конец изоляции

Японцы порой поступают так, словно они являются жертвами тяжелейшего комплекса неполноценности. Если это впечатление верно, то объяснить ситуацию можно только тем, что страна лишь в относительно недавние времена стала открываться западной цивилизации, которую они внутренне презирают, но вынуждены во многом ее копировать.

Средневековая Япония имела довольно значительные связи с Китаем и Кореей, а время от времени изрядно вмешивалась в корейские дела. В 1592 году под предводительством знаменитого полководца Тоётоми Хидэёси было предпринято успешное вторжение в Корею, которое повлекло за собой и военные столкновения с китайцами. Кампания закончилась уходом японцев из Кореи. Первые пришельцы с Запада появились в Японии впервые в 1542 году, когда занесенный сюда морской бурей португальский корабль, сбившись с курса, бросил якорь у острова Кюсю. Торговые миссии встретили здесь довольно хороший прием, а вместе с ними появились и священники; первым миссионером (1549) стал знаменитый Франсис Ксавьер. Новая религия довольно прочно обосновалась на Кюсю. По сообщениям миссионеров, в 1582 году в христианство было обращено 150 000 местных жителей, в том числе много влиятельных аристократов. Хидэёси беспокоило все больше и больше растущее влияние иезуитов, поэтому он ввел ряд запретительных мер против них. Однако японская торговля с Португалией была весьма выгодна для местного общества, так что меры эти мало что дали. Появление же конкурировавших с иезуитами испанских францисканцев (1593) и растущие опасения (не всегда безосновательные), что миссионеры только торят дорогу для иностранной интервенции и вторжения, побудили японского правителя принять меры против христиан.

В 1600 году в Японии появилось голландское судно, штурманом на нем был англичанин Уилл Адаме, сумевший снискать расположение сегуна, который приблизил его к себе. Адаме жил в Японии до своей смерти в 1620 году. Голландцы получили право торговли с Японией (1605), а несколько лет спустя такие же права были дарованы и англичанам. Но в глазах сегуна интриги миссионеров перевесили преимущества внешней торговли, и исповедование христианства было запрещено под страхом смерти. Всем испанцам (источнику большей части всех бед) было приказано покинуть страну, вскоре за ними последовали и португальцы (1639). В 1636 году вышел указ о запрещении всем жителям Японии и всем японским судам покидать пределы страны и строить суда для океанского плавания. Английская компания (с весьма слабым руководством) сдалась и покинула пределы страны (1632), тогда как голландцам было отведено пространство в 300 квадратных шагов (так в тексте. – Пер.), где они и осуществляли торговые операции в течение более чем двухсот лет под строжайшим и унизительным контролем местных властей.

Во времена правления последующих сегунов огромного клана Токугава Япония, за исключением небольшого ручейка товаров и информации, получаемых через голландцев, была изолирована от всего остального мира. Все попытки открыть страну для торговли отклонялись. Четверо коммерсантов из торговой миссии в Макао и пятьдесят семь их торговых партнеров в Японии были обезглавлены по приказу сегуна. Тринадцать коммерсантов были высланы из Японии с напутствием: «Лучше и не думайте о нас, как будто нас больше нет на свете». Все другие торговые представители, пытавшиеся установить деловые отношения, встретили столь же твердый, хотя и не такой кровавый, отказ. В течение более чем двух столетий островная империя оставалась недоступной веяниям времени, окруженная флером загадочности, а за это время в Европе эра меча и религиозных войн уступила место эпохе философов и зарождению прав человека, а затем и веку механики. Это был мир парового двигателя, электричества, телефона и телеграфа, заводов и фабрик, нарезных мушкетов и народного просвещения, который в конце концов и разрушил барьеры, возведенные много десятилетий назад.

Конец изоляции был неизбежен. Все больше и больше иностранных судов, в большинстве своем китобоев, бороздили моря вокруг Японии. Все чаще и чаще возникали контакты по житейским вопросам, вроде заправки свежей водой и ухода за матросами потерпевших крушение судов. Правители Японии знали о растущей силе и влиянии европейцев, они получали сведения об обосновавшихся в Гонконге британцах и об открытии в соответствии с договором китайских портов. По стране расходились приводящие в трепет слухи об иноземных дьяволах. Иностранные суда видели уже совсем близко от берегов, и неизбежность их высадки на побережье страны была отражена в «Песне о черном корабле»:

Самый сильный удар пришелся по самураям. Поскольку они целиком посвящали свою жизнь воинской службе, то всегда ежегодно получали дотации на повседневные нужды. Теперь одним росчерком пера они становились пенсионерами, около 400 000 человек – вся каста воинов Японии. Государственный указ установил им унизительно маленькие пенсии, наряду с этим позволив им получать другие профессии. Похоронным звоном для их касты стал закон о воинской обязанности, открывший профессию воина для всех желающих, а закон 1876 года запретил ношение традиционных двух мечей.

Класс воинов был теперь лишен своих доходов, общественного статуса, традиций и карьеры. Неудивительно, что тысячи таких людей примкнули к главе громадного клана Сацума, образовав реакционное движение за изгнание «дьявольских» советников, окружающих императора, и восстановление старых порядков (1877). Удивительным же стало то, что у многих самураев, даже членов клана Сацума, хватило прозорливости, чтобы понять – выбранная дорога была единственно возможным путем для Японии – и остаться верными правительству. Через восемь месяцев восстание было подавлено, и новый режим сохранился.

Принимая во внимание громадность перемен, которые за несколько лет буквально перевернули систему, сохранявшуюся неизменной в течение многих столетий, переход произошел относительно безболезненно.

Откровенно сильное правительство, численность и воинственное поведение касты самураев, их фанатичная преданность правителю и способность японцев быстро освоить западное вооружение и подготовку спасли Японию от большинства унизительных и безвозвратных потерь, которые стали уделом других стран Востока в этот период. Разумные люди, стоявшие у руководства страной в этот критический период истории, отчетливо понимали, что только сплоченная и однородная нация, хорошо оснащенная современным оружием, может избавить Японию от судьбы ее более слабых соседей. Поэтому все первоначальные договора – открытие шести портов для торговли и позволение иностранцам жить в радиусе около 39 километров от них, фиксированные на низком уровне импортные пошлины и предоставление иностранцам прав экстерриториальности – не вызывали на первых порах возражений. Но по мере того как нация сплачивалась, а национальная гордость возрастала, эти условия, в особенности последнее, стали вызывать раздражение.

Средневековая Япония имела довольно значительные связи с Китаем и Кореей, а время от времени изрядно вмешивалась в корейские дела. В 1592 году под предводительством знаменитого полководца Тоётоми Хидэёси было предпринято успешное вторжение в Корею, которое повлекло за собой и военные столкновения с китайцами. Кампания закончилась уходом японцев из Кореи. Первые пришельцы с Запада появились в Японии впервые в 1542 году, когда занесенный сюда морской бурей португальский корабль, сбившись с курса, бросил якорь у острова Кюсю. Торговые миссии встретили здесь довольно хороший прием, а вместе с ними появились и священники; первым миссионером (1549) стал знаменитый Франсис Ксавьер. Новая религия довольно прочно обосновалась на Кюсю. По сообщениям миссионеров, в 1582 году в христианство было обращено 150 000 местных жителей, в том числе много влиятельных аристократов. Хидэёси беспокоило все больше и больше растущее влияние иезуитов, поэтому он ввел ряд запретительных мер против них. Однако японская торговля с Португалией была весьма выгодна для местного общества, так что меры эти мало что дали. Появление же конкурировавших с иезуитами испанских францисканцев (1593) и растущие опасения (не всегда безосновательные), что миссионеры только торят дорогу для иностранной интервенции и вторжения, побудили японского правителя принять меры против христиан.

В 1600 году в Японии появилось голландское судно, штурманом на нем был англичанин Уилл Адаме, сумевший снискать расположение сегуна, который приблизил его к себе. Адаме жил в Японии до своей смерти в 1620 году. Голландцы получили право торговли с Японией (1605), а несколько лет спустя такие же права были дарованы и англичанам. Но в глазах сегуна интриги миссионеров перевесили преимущества внешней торговли, и исповедование христианства было запрещено под страхом смерти. Всем испанцам (источнику большей части всех бед) было приказано покинуть страну, вскоре за ними последовали и португальцы (1639). В 1636 году вышел указ о запрещении всем жителям Японии и всем японским судам покидать пределы страны и строить суда для океанского плавания. Английская компания (с весьма слабым руководством) сдалась и покинула пределы страны (1632), тогда как голландцам было отведено пространство в 300 квадратных шагов (так в тексте. – Пер.), где они и осуществляли торговые операции в течение более чем двухсот лет под строжайшим и унизительным контролем местных властей.

Во времена правления последующих сегунов огромного клана Токугава Япония, за исключением небольшого ручейка товаров и информации, получаемых через голландцев, была изолирована от всего остального мира. Все попытки открыть страну для торговли отклонялись. Четверо коммерсантов из торговой миссии в Макао и пятьдесят семь их торговых партнеров в Японии были обезглавлены по приказу сегуна. Тринадцать коммерсантов были высланы из Японии с напутствием: «Лучше и не думайте о нас, как будто нас больше нет на свете». Все другие торговые представители, пытавшиеся установить деловые отношения, встретили столь же твердый, хотя и не такой кровавый, отказ. В течение более чем двух столетий островная империя оставалась недоступной веяниям времени, окруженная флером загадочности, а за это время в Европе эра меча и религиозных войн уступила место эпохе философов и зарождению прав человека, а затем и веку механики. Это был мир парового двигателя, электричества, телефона и телеграфа, заводов и фабрик, нарезных мушкетов и народного просвещения, который в конце концов и разрушил барьеры, возведенные много десятилетий назад.

Конец изоляции был неизбежен. Все больше и больше иностранных судов, в большинстве своем китобоев, бороздили моря вокруг Японии. Все чаще и чаще возникали контакты по житейским вопросам, вроде заправки свежей водой и ухода за матросами потерпевших крушение судов. Правители Японии знали о растущей силе и влиянии европейцев, они получали сведения об обосновавшихся в Гонконге британцах и об открытии в соответствии с договором китайских портов. По стране расходились приводящие в трепет слухи об иноземных дьяволах. Иностранные суда видели уже совсем близко от берегов, и неизбежность их высадки на побережье страны была отражена в «Песне о черном корабле»:

Подобная поэзия отнюдь не воодушевляла население страны, в которой вряд ли один из 100 000 человек видел когда-либо в своей жизни иностранца.

Темной ночью сквозь туман и дождь

Черный корабль прокладывает путь себе,

Чужое судно дьявольского вида

Бесшумно скользит по серой воде.

В трюме его – команда

С наводящей ужас наружностью,

Стоят наготове у своих орудий

Сотни мрачных воинов в красном.

Ни в какой другой стране культ меча не достигал такого масштаба, как в древней Японии. Именовавшееся «Душой самурая» оружие (Ниппон-то) было предметом почитания, а оружейники, изготовлявшие мечи, считались художниками высочайшего уровня.Потрясение от прибытия этих «ужасных людей» было столь велико, что совершенно расстроило двойную систему управления страной, так долго действовавшую в Японии. Яростный гнев обрушился на сегуна, подписавшего соглашения с иностранцами в качестве верховного правителя страны. (Вряд ли коммодор Перри и первые дипломаты вообще знали о существовании микадо.) Последовали сложные политические маневры между сильнейшими кланами страны, их приверженцами и императором; подспудные страсти прорвались в ряде сражений и убийствах высокопоставленных деятелей, в том числе нескольких иностранцев, совершенных жестокими ронинами. Все эти перипетии закончились в 1867 году, когда правивший тогда сёгун добровольно передал все свои полномочия императору, положив тем самым конец 264-летнему правлению дома Токугава. Вместе с ним рухнула и вся феодальная система, крупные землевладельцы – даймё, войны-самураи и вообще весь старый уклад. Император снова получил свой древний статус истинного и бесспорного правителя страны. Главы крупнейших кланов передали ему власть над своими громадными поместьями, в которых они до этого царили совершенно бесконтрольно, чтобы занять другое почетное место в реорганизованной системе государственного управления.

Уникальные клинки представляли собой комбинацию мягкого железа и/или нескольких сортов стали – заготовка клинка многократно проковывалась, складывалась и сваривалась, пока не становилась состоящей из тысяч различных слоев металла. Поскольку меч был прежде всего рубящим оружием, образование его острого режущего лезвия (якибы), становилось самым важным этапом его изготовления. Весь клинок, за исключением лезвия, покрывался смесью глины, песка и древесного угля, затем нагревался и охлаждался в воде. Затем следовали шлифовка, полировка и заточка. Закаленное лезвие, светившееся перламутровым блеском на полированной стали клинка, было чрезвычайно твердым, тогда как обушок его оставался мягким и достаточно эластичным, чтобы противостоять самому сильному удару (если бы тело клинка было таким же твердым, как и его лезвие, то меч был бы хрупким).

Клинки знаменитых мастеров (которые ставили свое клеймо на хвостовике), некоторые из них датируются IX веком и столь ценны, что редко какие-то из них покидают пределы страны. Ниппон-то подразделяются на четыре категории: Ka-то, истинной древности; Син-то, откованные два-три века назад; Синсин-то, произведенные совсем недавно; и Гун-то, или «казенное имущество», произведенные в массовых количествах для вооруженных сил в годы Второй мировой войны (последние имеют серийные номера)

1, 8 – кодзири; 2, 11 – куриката; 3 – кодати (маленький меч, или церемониальные палочки для еды); 4, 12 – цуба (гарда меча); 5, 13 – фуги; 6, 14 – мэнуки (литой герб в виде металлической пластинки); 7, 15 – гасира (навершие меча); 9 – когатана, или малый меч (на противоположной стороне от когаи); 10 – кодати, иногда разделенные

Самый сильный удар пришелся по самураям. Поскольку они целиком посвящали свою жизнь воинской службе, то всегда ежегодно получали дотации на повседневные нужды. Теперь одним росчерком пера они становились пенсионерами, около 400 000 человек – вся каста воинов Японии. Государственный указ установил им унизительно маленькие пенсии, наряду с этим позволив им получать другие профессии. Похоронным звоном для их касты стал закон о воинской обязанности, открывший профессию воина для всех желающих, а закон 1876 года запретил ношение традиционных двух мечей.

Класс воинов был теперь лишен своих доходов, общественного статуса, традиций и карьеры. Неудивительно, что тысячи таких людей примкнули к главе громадного клана Сацума, образовав реакционное движение за изгнание «дьявольских» советников, окружающих императора, и восстановление старых порядков (1877). Удивительным же стало то, что у многих самураев, даже членов клана Сацума, хватило прозорливости, чтобы понять – выбранная дорога была единственно возможным путем для Японии – и остаться верными правительству. Через восемь месяцев восстание было подавлено, и новый режим сохранился.

Принимая во внимание громадность перемен, которые за несколько лет буквально перевернули систему, сохранявшуюся неизменной в течение многих столетий, переход произошел относительно безболезненно.

Откровенно сильное правительство, численность и воинственное поведение касты самураев, их фанатичная преданность правителю и способность японцев быстро освоить западное вооружение и подготовку спасли Японию от большинства унизительных и безвозвратных потерь, которые стали уделом других стран Востока в этот период. Разумные люди, стоявшие у руководства страной в этот критический период истории, отчетливо понимали, что только сплоченная и однородная нация, хорошо оснащенная современным оружием, может избавить Японию от судьбы ее более слабых соседей. Поэтому все первоначальные договора – открытие шести портов для торговли и позволение иностранцам жить в радиусе около 39 километров от них, фиксированные на низком уровне импортные пошлины и предоставление иностранцам прав экстерриториальности – не вызывали на первых порах возражений. Но по мере того как нация сплачивалась, а национальная гордость возрастала, эти условия, в особенности последнее, стали вызывать раздражение.