Страница:

«Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр которых разложила болезнь, его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности».

Михаил Врубель. Портрет Надежды Забелы в туалете ампир. 1908 год

Надежда Ивановна все это время жила в Петербурге, пела в Мариинском театре. Многие осуждали ее за то, что она не оставит сцену и не посвятит всю себя Врубелю. Но для нее уйти из театра означало – умереть. И так уже горе из-за умершего малыша и сопереживание больному мужу лишили ее творческого огня, отнимали физические и духовные силы. М.Ф. Гнесин писал о ее выступлении: «Когда я однажды попал в театр на «Садко» с ее участием, я не мог не огорчиться какой-то ее незаметностью в спектакле. Внешний облик ее да и пение были для меня обаятельны по-прежнему, и все же это была по сравнению с прежним как бы нежная и несколько тусклая акварель, лишь только напоминающая картину, написанную масляными красками…»

Художник в кабинете. 1899 год

Перед крупными праздниками Надежда Ивановна всегда старалась забирать мужа домой. Новый 1910 год они встретили вместе. Казалось, Михаилу Александровичу стало лучше, внешне он даже смирился со своей слепотой. Но на самом деле жизнь сделалась для него совершенно невыносима. В конце января Надежда Ивановна застала мужа стоящим перед раскрытой форточкой: Врубель хотел простудиться и умереть. Она умоляла, он пообещал больше не предпринимать никаких попыток самоубийства… Но в конце февраля слег с воспалением легких. Его вылечили, однако здоровье было окончательно подорвано. Началось стремительное угасание. 1 апреля 1910 года Михаил Александрович Врубель скончался. Похоронили его на престижном в то время Новодевичьем кладбище в Петербурге.

Надежда Ивановна ненадолго пережила мужа. Тосковала она по нему страшно, винила себя за то, что не уберегла. Пыталась утешаться музыкой, и Римский-Корсаков специально для нее написал партию Февронии в опере «Сказание о невидимом граде Китеже». Современники вспоминали, что на репетициях Забела-Врубель исполняла Февронию восхитительно, но выйти с этой партией в спектакле ей не удалось: Мариинский театр в 1911 году расторгнул контракт с Надеждой Ивановной. Покинув большую сцену, Забела-Врубель ездила по России с концертами, пела преимущественно романсы Римского-Корсакова: «Заклинание», «Я в гроте ждал», «Свеж и душист», «В царство розы и вина». Критики отзывались о них восторженно.

Михаил Врубель. Надежда Забела на фоне берез. 1904 год

Свой последний концерт она давала в Петербурге, 20 июня 1913 года. А в ночь после концерта Надежда Ивановна скончалась от сердечного приступа. Ей было всего 45 лет.

Хотя записи голосов тогда уже были распространенным явлением, Надежда Ивановна сделала только две, обе – в 1909 году, а до наших дней сохранилась одна: «колыбельная» царевны Волховы из оперы «Садко». Но пожалуй, полотна Михаила Александровича Врубеля дают более яркое представление о красоте и волшебстве голоса Надежды Ивановны Забелы, чем эта потрескивающая, несовершенная запись.

Александр Блок и Любовь Менделеева:

«Святое место в душе»

Александр Блок и Любовь Менделеева

♦ Блок Александр Александрович (16(28) ноября 1880, Петербург, – 7 августа 1921, Петроград) – великий русский поэт.

♦ Менделеева Любовь Дмитриевна (29 декабря 1881, Санкт-Петербург, Российская империя – 1939, Ленинград, СССР) – актриса, историк балета, мемуаристка.

♦ Он – живущий в мире своего воображения, ранимый, трепетный, раб красоты, болезненно воспринимавший любое несовершенство.

♦ Она – обычная женщина, уравновешенная и чистая, мечтавшая о простом семейном счастье, но постепенно перенявшая от мужа декадентские настроения.

♦ Женаты. Обвенчаны.

♦ У них был странный брак, строившийся не на истинных взаимоотношениях двоих, а на идее Александра Блока о том, каковы должны быть эти взаимоотношения.

♦ Общих детей не было.

♦ Измены: регулярны. Первой изменила она.

♦ Были вместе: с 17 августа 1902 года по 7 августа 1921 года.

♦ Их разлучила смерть Александра.

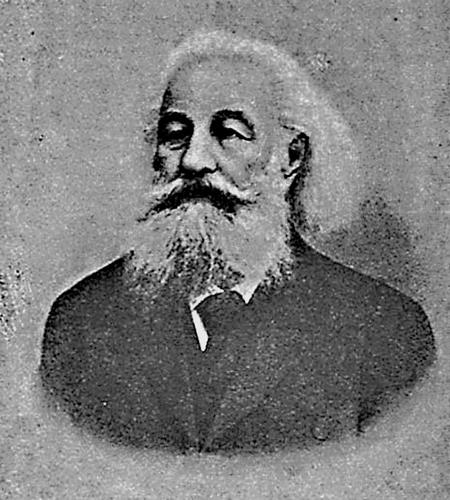

Он – великий поэт. Она – Прекрасная Дама. Вместе они – самая знаменитая пара Серебряного века. Самая странная. И наверное – самая несчастливая. Между Александром Блоком и Любовью Менделеевой никогда не было настоящего понимания. Они отравляли друг другу жизнь. Их даже нельзя было назвать супругами в полном смысле слова… Но существовать порознь они так и не смогли. И оставались вместе до конца – как поклялись перед Богом в час своего венчания.У ректора Петербургского университета, профессора ботаники Андрея Николаевича Бекетова было четыре дочери-погодки: Екатерина, Софья, Александра и Мария. Сестры очень дружили между собой, всю жизнь вели особую тетрадку, называемую «Касьян», куда раз в четыре года, 29 февраля (Касьянов день), записывали важнейшие события жизни и свои гадания о будущем: считалось, что гадания «на Касьяна» всегда сбываются. Все сестры обладали некоторым литературным талантом, писали стихи и прозу. Мария Бекетова оставила обширные мемуары. Но самой восторженной и экзальтированной была Александра: она могла разрыдаться от восхищения, увидев прекрасный куст сирени в цвету. 7 января 1879 года эта трепетная барышня вышла замуж за подающего надежды юриста Александра Львовича Блока и уехала с мужем в Варшаву, куда Блок получил назначение. Осенью 1880 года супруги вернулись в Петербург, и родители при встрече буквально не узнали дочь: она словно на десять лет постарела, выглядела измученной, нервической, постоянно срывалась на плач. Александра рассказала, что муж истерзал ее ревностью, что он груб с ней, кричит на нее и даже бьет! Даже теперь, когда она ждет ребенка. Бекетовы были разгневаны и оскорблены. Они оставили дочь у себя, а Блоку отказали от дома. Тщетно писал он Александре, умолял простить, назвал «мадонной» и «мученицей». Александра не отвечала, радуясь избавлению и наслаждаясь покоем. В конце концов Блок смирился и дал ей развод. Александр Львович женился вторично – и вторая жена, родившая ему дочку, тоже не вынесла грубости Блока и рассталась с ним.

Любовь и Александр. Венчальная фотография. 1903 год

А сестры Бекетовы в 1884 году на Касьянов день записали в заветной тетрадке: «В 1880 году приехала Аля из Варшавы с мужем, решилась с ним разойтись и остаться у нас. 16 ноября 1880 года родился у нее в ректорской квартире сын Саша. Саша ангелочек прелестный. Все вообще его любят…»

Хорошенький Саша Блок действительно рос в обстановке всеобщей любви и неги, а мать обожала его просто-таки экстатически. Особая близость между матерью и сыном, влияние Александры Андреевны на Сашу оставались неизменными всю их последующую жизнь.

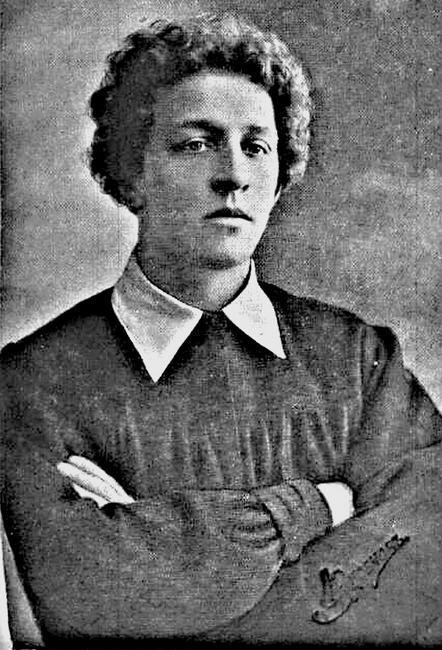

Александр Блок. 1900-е годы

В 1889 году Александра Андреевна Бекетова вторично вышла замуж: за поручика лейб-гвардии Гренадерского полка Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух. Второй муж нежно заботился об Александре Андреевне, но к пасынку был довольно холоден. К тому же Александре Андреевне оказалось трудно вести дом, изображать гостеприимную хозяйку для многочисленных друзей Франца Феликсовича. Все чаще случались у нее приступы меланхолии, и все больше она сосредотачивалась на Саше. В этот период она увлеклась сочинениями Владимира Соловьева о земной и небесной любви, о Вечной Женственности – и разделила свое увлечение с сыном. Кстати, Соловьев был дальним родственником Александры Андреевны: мужем ее двоюродной сестры.

Философия Соловьева пустила глубокие корни в душе юного Александра Блока. Летом 1897 года на немецком курорте Бад Наугейм, куда он ездил вместе с матерью, тщетно пытавшейся «подлечить нервы», Александр познакомился с Ксенией Михайловной Садовской. Ему было шестнадцать, ей – тридцать семь. Он – начинающий поэт, она – жена статского советника и мать троих детей. И все же между ними начался бурный платонический роман, Блок забрасывал свою избранницу письмами, в которых обращался к ней как к своей Прекрасной Даме: «Мое Божество» или «Ты» с большой буквы. Ксения Михайловна долго пыталась противостоять страстному напору влюбленного мальчика, но наконец сдалась – уже после возвращения в Петербург. Они стали любовниками, и… Блок мгновенно охладел к ней. Он вдруг понял, что Садовская вовсе не Прекрасная Дама и не Божество, а просто женщина из плоти и крови. Александр безжалостно порвал со своей первой любовью. Ей эта история стоила дороже, чем ему: свою жизнь Садовская закончила в сумасшедшем доме. Александр же нашел новую любовь, которая стала главной в его жизни.

Она была дочерью их соседа, Дмитрия Ивановича Менделеева, величайшего русского химика, который после отставки из университета большую часть времени проводил в своей усадьбе Боблово с супругой Анной Ивановной и детьми: Любой, Ваней, Марусей и Васей. Менделеев часто приезжал в гости в Шахматово к своему старинному приятелю Бекетову – деду Саши. Встречались они и в Петербурге. Супруга Менделеева к Саше благоволила: Анна Ивановна была женщина образованная, и ей оказалось интересно беседовать с талантливым мальчиком.

Любовь Меделеева и Ирина Зоммер в гимназии.

Именно она пригласила Сашу Блока в Боблово в июне 1898 года. И там он встретил Любу. Шестнадцатилетнюю, розоволицую, золотоволосую Любу. Очень стеснительную – и оттого казавшуюся строгой. Не склонную к болтовне – и потому казавшуюся загадочной. На Любе в тот день была розовая блузка – с тех пор Александр полюбил розовый цвет и потом, уже став ее супругом, настаивал, чтобы Люба чаще одевалась в розовое… А в тот день он был ослеплен и оглушен. Блок понял – вот истинная Прекрасная Дама, для служения которой он рожден!

Чем его так уж очаровала Люба Менделеева – не понимала ни она сама, ни окружающие. Она никогда не была красива, многим ее черты казались слишком простыми и грубыми, а крепенькая фигурка – «крестьянской». Да и сейчас, глядя на ее фотографии, трудно понять – почему именно она стала Прекрасной Дамой?

Люба в роли Офелии

Однако Блок писал, что увидел в ней «обаяние скатывающейся звезды, цветка, сбежавшего с ограды, которую он перерос, ракеты, «расправляющей», «располагающей» искры в ночном небе, как «располагаются» складки платья, – и с таким же не то вздохом, не то трепетом и предчувствием дрожи».

Любе поначалу Александр не понравился, она сочла его позером и фатом. Он мерил все воображением, он во всем видел мистику, а Люба была барышней разумной, на мир смотрела весьма реалистично, в чудеса и предчувствия не верила. «Пожалуйста, без мистики», – стало ее обычной поговоркой при общении с Александром Блоком.

Однако общий интерес у них нашелся: театр. Тогда модны были любительские спектакли. В Боблово решили поставить шекспировского «Гамлета», где Александр играл главную роль – безумного Принца датского, а Люба – его возлюбленную Офелию. Для Блока в этом читалось знамение, что им все же суждено любить друг друга. Для Любы это была первая попытка выступления на сцене, к которой она отнеслась очень серьезно: втайне старшая дочь Менделеева мечтала стать актрисой.

Любовь (в гамаке) в усадьбе Боблово

Сохранилось воспоминание современницы, видевшей Блока и Менделееву в этом спектакле: «У обоих удивительные лица. Никогда, ни в каком девичьем лице я не видела такого выражения невинности, какое было у нее. Это полудетское, чуть скуластое, некрасивое по чертам лицо было прекрасно. А его лицо – это лицо человека, увидевшего небесное видение».

После спектакля Люба и Саша гуляли по ночному лесу. Саша бравировал своим умением ориентироваться – и действительно, они не заблудились, хотя очень старались… Они оба потом вспоминали эту прогулку как начало своего романа.

Александр – гимназист. С двоюродными братьями Андреем и Феролем Кублицкими-Пиоттух и родственниками отчима А. и Н. Лозинскими. 1894 год

Они еще не раз гуляли на закате и под звездами. И Саше казалось, что Прекрасная Дама отдала ему свое сердце. Но в Петербурге встречи и прогулки постепенно прекратились. Люба под давлением родителей оставила мечты о сцене и поступила на Высшие женские курсы. У нее появилось свое общество – серьезные молодые люди и барышни, в которое Александр Блок совершенно не вписывался. Люба начала избегать его, и в конце концов отношения прекратились. Но пока Люба увлеченно училась, влюбленный Александр впадал в гипнотические трансы. Однажды он увидел ее, идущую от Андреевской площади к зданию курсов, и последовал за ней незримым призраком. Именно об этой мистической прогулке повествует его загадочное стихотворение «Пять изгибов сокровенных». Александр сходил с ума от тоски по Любе, хотел даже покончить с собой… Но передумал – и вместо этого снова начал ездить к Менделеевым. Постепенно у них с Любой наладились отношения и даже возобновились совместные прогулки по Петербургу. Но понимания между молодыми людьми так и не возникло, они не раз ссорились, а однажды Люба решилась порвать с Блоком, написала письмо и отдала ему при встрече.

«Я не могу больше оставаться с Вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна, даю Вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны стало ново – до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете, – увещевала строгая курсистка влюбленного в нее поэта. – Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей, и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели… Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймете, что мне нужно, чем я готова отвечать от всей души… Но Вы продолжали фантазировать и философствовать…»

Но даже эти откровения не оттолкнули Александра. Он был уверен, что Люба Менделеева «суждена ему» и что он дождется своего Знака… И как ни странно, дождался.

В ночь с 7 на 8 ноября 1902 года курсистки устраивали благотворительный бал в зале Дворянского собрания. Люба с подругами сидела на втором этаже – из зала их было не видно. Но пришел Блок – и сразу направился на второй этаж. Он словно чувствовал, куда идти, где находится Люба. «Дальше я уже не сопротивлялась судьбе: по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное чувство – что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли», – вспоминала потом Менделеева.

В ту ночь Блок просил ее руки. И она согласилась стать его женой.

Кажется, только после этого Знака, после принятия решения Люба по-настоящему влюбилась в Александра. Теперь она признается Блоку в любви в каждом письме – а они писали друг другу каждый день! – и он с радостью отвечает ей тем же.

«Все перечитываю твое письмо, твои стихи, я вся окружена ими, они мне поют про твою любовь, про тебя, – пишет Люба. – Читать я могу теперь только то, что говорит мне о тебе, что интересует тебя, поэтому я и люблю теперь и «Мир искусства», и «Новый путь», и всех «их», люблю за то, что ты любишь их и они любят тебя».

Андрей Николаевич Бекетов

Любовь Дмитриевна.1902 год

«Что будет в 1903 году? – отвечает Александр. – Я молюсь о счастье. Ты сияешь мне».

Помолвку некоторое время держали в тайне. Только перед Рождеством Александр рассказал обо всем матери, а 2 января просил руки Любы у Менделеевых. Дмитрий Иванович с радостью дал согласие на свадьбу: он был рад, что его дочь выходит замуж за внука Бекетова. К декадентству своего будущего зятя он относился снисходительно. Читал его стихи и благодушно говорил: «Сразу виден талант, но непонятно, что он хочет сказать».

Гораздо хуже известие о женитьбе сына восприняла Александра Андреевна. Она яростно ревновала сына к невесте – и не смогла соблюсти приличий, принять Любу подобающе. Несмотря на это, 25 мая 1902 года Александр Блок и Любовь Менделеева обручились в университетской церкви, а 17 августа обвенчались в церкви Архангела Михаила в Шахматово, откуда тем же вечером уехали в Петербург.

Так начался их странный брак… Странный – потому что Блок был убежден: Прекрасную Даму, Таинственную Деву, Вечную Жену нельзя унизить плотской любовью, ей надо поклоняться издали как святыне. И он поклонялся. А Люба была не слишком осведомлена об интимной стороне супружеской жизни, но чувствовала: что-то между ними происходит не так. Только посоветовавшись с матерью, Люба разобралась в ситуации – и обнаружила, что ее молодой муж решительно не желает плотского осуществления брака. Александр объяснял Любе, что им для счастья физической любви не надо, что их отношения выше всего земного, что телесная близость помешает духовному родству. Люба была в растерянности, в отчаянии. Дочь ученого, бывшая курсистка, она подошла к вопросу серьезно, начала читать книги по медицине и судорожно пыталась понять, в чем причина равнодушия мужа к физической стороне любви. Он болен какой-то венерической болезнью? Он импотент?.. Ответа – по крайней мере понятного и простого – не было.

Только осенью 1904 года Любе удалось «соблазнить» своего законного мужа, но близость их не принесла радости ни ему, ни ей, впоследствии носила эпизодический характер и к 1906 году прекратилась вовсе.

Любе вообще нелегко было жить с Блоком. И дело не только в том, что он отказывал ей в физической близости. Пытаясь вести себя как хорошая, «правильная» жена, Люба теперь во всем подчинялась Александру и тщетно пыталась разделить его увлечения и мировоззрение. Она стала живым воплощением чеховской Душечки – и сама сознавала это. «Как взапуски, как на пари, я стала бежать от всего своего и стремилась тщательно ассимилироваться с тоном семьи Блока, который он очень любил. Даже почтовую бумагу переменила, даже почерк», – с горечью вспоминала она годы спустя.

Александр к тому времени уже обрел известность как талантливый и необычный поэт. Помог Блоку в этом троюродный брат Сергей Соловьев, восхищавшийся его стихами и распространявший их среди читающей молодежи. Огромное впечатление стихи Блока произвели на друга Соловьева – Бориса Бугаева, молодого писателя, который впоследствии прославился под псевдонимом Андрей Белый. Он тоже был одержим мистицизмом. Блок и Белый подружились – эта дружба продлится много лет. Они влияли друг на друга, все глубже погружаясь в мир видений, фантазий, тайных знаков.

Константин Сомов. Портрет Александра Блока

Весной 1904 года Сергей Соловьев и Андрей Белый приехали погостить в Шахматово. Они вели философские беседы с Александром – и дружно поклонялись Любе как Прекрасной Даме и воплощению Вечной Женственности. Каждый ее жест, каждое желание, каждая перемена платья или прически трактовалась ими во вселенском масштабе. Любу сначала занимала эта игра, потом начала тяготить.

Но поклонение Прекрасной Даме со стороны Андрея Белого переродилось в страстную любовь к женщине. К жене его лучшего друга – Любови Дмитриевне Блок. Он перестал на нее молиться и искать тайный смысл ее жестов: вместо этого он начал добиваться ее расположения.

Летом 1905 года Сергей Соловьев поссорился с Александрой Андреевной и со скандалом покинул Шахматово. Блок, конечно, взял сторону матери. Белый – сторону Соловьева и тоже уехал. Перед отъездом он передал Любе письмо с признанием в любви. Люба, все еще пытавшаяся стать идеальной женой, показала письмо свекрови и мужу. Блок бросился писать Белому, чтобы окончательно выяснить отношения… С чего, собственно, началось их примирение и новый период теснейшей дружбы.

Снова поссорились они после премьеры пьесы Блока «Балаганчик», где в образе глупой Коломбины поэт вывел поднадоевшую ему к тому времени Любовь Дмитриевну – а Белого оскорбило такое надругательство над образом Прекрасной Дамы.

Любовь Дмитриевна в то время уже чувствовала себя ненужной мужу, чуждой его жизни и брошенной «на произвол каждого, кто стал бы за ней ухаживать». Ей казалось, и небеспричинно, что Блок хотел, чтобы она перестала быть такой идеальной, такой скучно-добродетельной, такой домашней. Хотел, чтобы она изменила ему и тем самым косвенно сняла с него вину за несложившиеся супружеские отношения.

Когда Белый снова написал ей и предложил уйти к нему от Блока – она согласилась. Начались страстные встречи. «Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев, – признавалась спустя годы Любовь Дмитриевна. – Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом (смешно тебе, читательница, это начало всех «падений» моего времени?)… Но тут какое-то неловкое и неверное движение (он был в таких делах явно немногим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы…»

Любовь Дмитриевна так и не стала любовницей Андрея Белого. Ей помешала близкая дружба Белого с Блоком. Она опасалась, что они снова помирятся и опять станут во всем друг с другом откровенны. И если она совершит грехопадение – это также станет предметом обсуждения двух друзей-поэтов, источником экзальтации и основой для философских размышлений. Нет, такой измены Любовь Дмитриевна не желала. Ей хотелось, чтобы хоть что-то в ее жизни наконец было просто, как у всех! Любовь Дмитриевна порвала с Белым – а ведь для него чувство к ней осталось самым значительным и серьезным во всей его жизни.

Отдалась она другому другу Блока: Георгию Чулкову. Белый смертельно его за это возненавидел. Да и Любовь Дмитриевна в этом романе не находила особой радости. Хотя наконец-то по-настоящему познала физическую сторону любви и поняла, что она страстная женщина.

Но прежде роман на стороне случился у Александра Блока. Он увлекся актрисой Натальей Волоховой, исполнявшей в «Балаганчике» роль Коломбины. Роль, списанную с его жены! Ей Блок посвятил циклы «Снежная маска» и «Фаина». Увлечение было серьезное, поэт подумывал о разводе с Менделеевой и новом браке – с Волоховой. Любовь Дмитриевна сначала остро переживала измену мужа, потом смирилась и даже попыталась найти некое извращенное удовольствие, принеся свое счастье в жертву его счастью. Она даже пришла к Наталье Волоховой и сказала, что отдает ей Александра, только просила заботиться о нем, разъяснила, какой он тонкий, нервный, экзальтированный, какие у него сложные и близкие отношения с матерью и как нужно беречь его чувства. Кончилась эта жертвенная эскапада комически: Волохова побоялась брать на себя такую обузу, как муж-поэт и свекровь-истеричка, и порвала с Блоком.

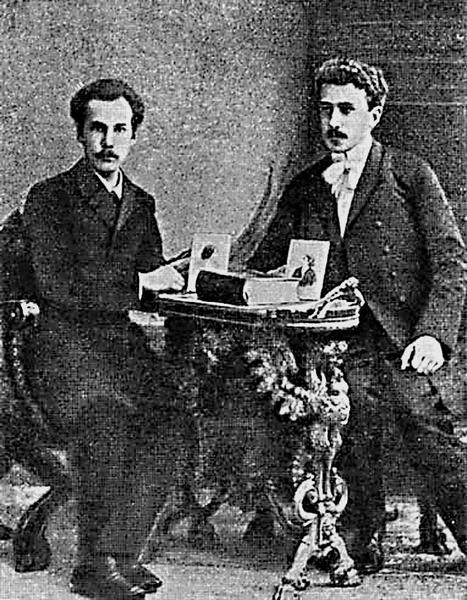

Андрей Белый и Сергей Соловьев. 1904 год

Роман же Любови Дмитриевны с Чулковым завершился в январе 1907 года, когда умер ее отец. Она была убита горем, в одиночестве поселилась в Шахматово, и Блок писал ей нежные, утешительные письма, и она не менее нежно отвечала ему… Казалось, любовь вернулась. Однако полноценных супружеских отношений Блок по-прежнему не желал.

Любовь Дмитриевна решила, что нужно строить собственную жизнь и как-то – пусть даже с кровью, с болью – отрываться от мужа. Она решила осуществить мечту своей юности: играть в театре. Блок был против: он считал, что актерского таланта у нее нет. Но молодой Всеволод Мейерхольд принял Любовь Дмитриевну в свою труппу. Возможно, только потому, что она была женой величайшего из живших в то время поэтов… Любовь Дмитриевна сознавала, что актриса она не блестящая, но подошла к делу серьезно – как и ко всему в своей жизни. Все время училась у более опытных актеров, старалась совершенствовать свою игру. Театр действительно стал для нее радостью, отдушиной. Она уехала на гастроли. И в Могилеве сошлась с другим начинающим актером, Константином Давидовским, выступавшим под псевдонимом Дагоберт.

«Он не был красив, паж Дагоберт. Но прекрасное, гибкое и сильное, удлиненное тело, движенья молодого хищного зверя. И прелестная улыбка, открывающая белоснежный ряд зубов, – вспоминала Любовь Дмитриевна. – В нем и во мне бурлила молодая кровь, оказавшаяся так созвучной на заветных путях. В тот день, после репетиции и обеда, немногие оставшиеся до спектакля часы, мы сидели в моем маленьком гостиничном номере, на утлом диванчике. Когда пробил час упасть одеждам, в порыве веры в созвучность чувств моего буйного пажа с моими, я как-то настолько убедительно просила дать мне возможность показать себя так, как я этого хочу, что он повиновался, отошел к окну, отвернувшись к нему. Было уже темно, на потолке горела электрическая лампочка – убогая, банальная. В несколько движений я сбросила с себя все и распустила блистательный плащ золотых волос, всегда легких, волнистых, холеных… И начался пожар, такое полное согласие всех ощущений, экстаз почти до обморока, экстаз, может быть и до потери сознания – мы ничего не знали и не помнили и лишь с трудом возвращались к миру реальности».