Страница:

Конкурентоспособность организации возникает в процессе функционирования товаропроизводителей, объединенных в компании и фирмы, когда они поставлены перед необходимостью обеспечивать выпуск конкурентоспособного товара. К важнейшим факторам конкурентоспособности фирмы следует отнести:

♦ рентабельность производства;

♦ характер инновационной деятельности;

♦ уровень производительности труда;

♦ эффективность стратегического развития и управления фирмой или предприятием;

♦ способность адаптироваться и быстро реагировать на меняющиеся условия и требования рынка.

Уровень конкуренции на рынке определяется не только числом его участников, но и рыночной долей каждого из них. Часто складывается ситуация, когда на рынке действуют много мелких компаний и одна достаточно крупная. При этом крупная фирма будет иметь значительное влияние на рыночную цену. Поэтому при оценке состояния рынка необходимо учитывать не только число, но и концентрацию продавцов и покупателей.

Все многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, можно подразделить на три уровня:

♦ микроуровень (конкретные виды продукции, производства, предприятий);

♦ мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий и фирм);

♦ макроуровень (народно-хозяйственные комплексы).

Конкурентные факторы на микроуровне – это качество и цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, а микроконкурентоспособность – это соотношение между этими показателями по отдельным товарам или товарным группам на уровне предприятий и фирм.

Мезоконкурентоспособность характеризует эффективность работы отдельных отраслей и их динамическое развитие на уровне данной страны, а мезоуровневые конкурентные факторы обеспечивают улучшение показателей эффективности использования ресурсов, отраслей технико-технологических параметров, форм организации и управления, мотивации и др.

Конкурентоспособность на уровне отрасли (мезоуровень) можно оценить, используя следующие основные экономические показатели или их комбинированное сочетание:

♦ производительность труда;

♦ удельный вес оплаты труда;

♦ капиталоемкость;

♦ наукоемкость и технический уровень продукции;

♦ степень экспортной ориентации или импортной зависимости;

♦ динамику цен на продукцию отрасли и других хозяйственных структур;

♦ степень использования продукции отрасли и наличие продуктивных шлейфов (запасов).

Конкурентные факторы макроуровня определяют общее состояние хозяйственных систем, их сбалансированность, инвестиционный климат, налоговый режим и т. п.

При оценке степени конкурентоспособности учитываются следующие аспекты:

♦ уровень экономического объекта (предприятие, отрасль, страна, группа стран);

♦ уровень рынка (местный, региональный, рынок одной страны, рынок группы стран, мировой рынок);

♦ уровень товара (один товар, отрасль, сектор или совокупность отраслей, народное хозяйство в целом);

♦ временной уровень (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды).

Методика оценки конкурентоспособности продовольственных товаров предполагает определенную последовательность:

1) анализ рынка и изучение потребностей потенциальных покупателей, прогноз платежеспособного спроса населения и рассмотрение возможных конкурентов с целью формирования требований к товару для обеспечения его конкурентоспособности и возможности сбыта на данном рынке;

2) определение перечня параметров (технических, экономических и нормативных), подлежащих сравнению и оценке, с их количественным выражением и установлением «весомости»;

3) расчет единичных или простых индексов с учетом выбранных измерителей (натуральных, трудовых, стоимостных, в баллах, процентах, долях, «весах» и т. д.) по каждому параметру;

4) расчет показателя конкурентоспособности товаров и услуг;

5) выбор наиболее весомых факторов повышения конкурентоспособности товаров и разработка мер по их реализации.

При определении параметров конкурентоспособности необходимо учитывать, что часть их характеризует потребительские свойства товара, а часть – экономические.

2. Перечислите условия реализации принципа свободной конкуренции.

3. Назовите виды конкуренции.

4. Дайте понятие конкурентоспособности.

5. Что такое конкурентоспособность товара?

6. Что такое конкурентоспособность организации (фирмы)?

7. Охарактеризуйте методику оценки конкурентоспособности продовольственных товаров.

Методика выполнения:

В исследовании конкурентоспособности предприятий чаще всего применяется метод экспертных оценок для ранжирования факторов, влияющих на результат их деятельности, по степени значимости. Как правило, с этой целью рассматриваемым факторам присваиваются соответствующие значения, которые носят название коэффициенты весомости.

Это может быть сделано с помощью метода прямой бальной оценки.

В этом случае величины коэффициентов весомости для каждого фактора назначают в абсолютных единицах по заранее выбранной шкале (обычно 3, 5 или 10-бальной), причем более значимому фактору должна соответствовать большая величина коэффициента, а равнозначным критериям – равные коэффициенты. Предлагается оценить показатели, приведенные в таблице 3.1 для каждого из предлагаемых поставщиков (№ 1, № 2, № 3, № 4) и определить наиболее конкурентоспособного из них, который и будет выбран как поставщик для данного розничного предприятия.

Исходные данные:

Подставляя соответствующие показатели (табл. 3.1) в уравнения (3.1–3.2) мы сможем выявить наиболее конкурентоспособного поставщика продовольственных товаров.

Методика выполнения:

Необходимо оценить по 10-бальной шкале показатели, приведенные в таблице 3.1 для каждого из предлагаемых поставщиков (№ 1, № 2, № 3, № 4), присвоив каждому из них определенный балл по каждому из показателей.

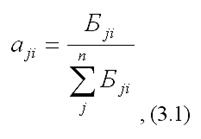

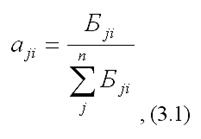

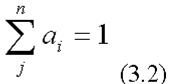

Для удобства использования полученные баллы по каждому показателю нормируются и переводятся в коэффициенты весомости:

где Бji – оценка i-го показателя в баллах для j-го поставщика;

aji – коэффициент весомости, то есть значимости i-го показателя для j-го поставщика;

nji – количество поставщиков.

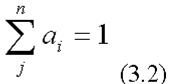

В том случае будет выполняться условие

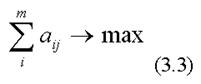

Затем для каждого j-го поставщика коэффициенты весомости по каждому i-му показателю суммируются.

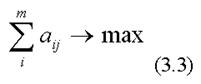

где m – количество показателей.

Поставщик, набравший максимальный рейтинг по сумме коэффициентов весомости по каждому из предлагаемых показателей, считается наиболее конкурентоспособным и может быть выбран в качестве оптимального поставщика для предлагаемого покупателя.

Глава 4. Информационное обеспечение рынка продовольственных товаров

4.1. Информация как фактор управления рынком продовольственных товаров

4.2. Методология исследования рынка продовольственных товаров

♦ рентабельность производства;

♦ характер инновационной деятельности;

♦ уровень производительности труда;

♦ эффективность стратегического развития и управления фирмой или предприятием;

♦ способность адаптироваться и быстро реагировать на меняющиеся условия и требования рынка.

Уровень конкуренции на рынке определяется не только числом его участников, но и рыночной долей каждого из них. Часто складывается ситуация, когда на рынке действуют много мелких компаний и одна достаточно крупная. При этом крупная фирма будет иметь значительное влияние на рыночную цену. Поэтому при оценке состояния рынка необходимо учитывать не только число, но и концентрацию продавцов и покупателей.

Все многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, можно подразделить на три уровня:

♦ микроуровень (конкретные виды продукции, производства, предприятий);

♦ мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий и фирм);

♦ макроуровень (народно-хозяйственные комплексы).

Конкурентные факторы на микроуровне – это качество и цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, а микроконкурентоспособность – это соотношение между этими показателями по отдельным товарам или товарным группам на уровне предприятий и фирм.

Мезоконкурентоспособность характеризует эффективность работы отдельных отраслей и их динамическое развитие на уровне данной страны, а мезоуровневые конкурентные факторы обеспечивают улучшение показателей эффективности использования ресурсов, отраслей технико-технологических параметров, форм организации и управления, мотивации и др.

Конкурентоспособность на уровне отрасли (мезоуровень) можно оценить, используя следующие основные экономические показатели или их комбинированное сочетание:

♦ производительность труда;

♦ удельный вес оплаты труда;

♦ капиталоемкость;

♦ наукоемкость и технический уровень продукции;

♦ степень экспортной ориентации или импортной зависимости;

♦ динамику цен на продукцию отрасли и других хозяйственных структур;

♦ степень использования продукции отрасли и наличие продуктивных шлейфов (запасов).

Конкурентные факторы макроуровня определяют общее состояние хозяйственных систем, их сбалансированность, инвестиционный климат, налоговый режим и т. п.

При оценке степени конкурентоспособности учитываются следующие аспекты:

♦ уровень экономического объекта (предприятие, отрасль, страна, группа стран);

♦ уровень рынка (местный, региональный, рынок одной страны, рынок группы стран, мировой рынок);

♦ уровень товара (один товар, отрасль, сектор или совокупность отраслей, народное хозяйство в целом);

♦ временной уровень (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды).

Методика оценки конкурентоспособности продовольственных товаров предполагает определенную последовательность:

1) анализ рынка и изучение потребностей потенциальных покупателей, прогноз платежеспособного спроса населения и рассмотрение возможных конкурентов с целью формирования требований к товару для обеспечения его конкурентоспособности и возможности сбыта на данном рынке;

2) определение перечня параметров (технических, экономических и нормативных), подлежащих сравнению и оценке, с их количественным выражением и установлением «весомости»;

3) расчет единичных или простых индексов с учетом выбранных измерителей (натуральных, трудовых, стоимостных, в баллах, процентах, долях, «весах» и т. д.) по каждому параметру;

4) расчет показателя конкурентоспособности товаров и услуг;

5) выбор наиболее весомых факторов повышения конкурентоспособности товаров и разработка мер по их реализации.

При определении параметров конкурентоспособности необходимо учитывать, что часть их характеризует потребительские свойства товара, а часть – экономические.

Вопросы для контроля

1. Дайте определение конкуренции и раскройте ее экономическую сущность.2. Перечислите условия реализации принципа свободной конкуренции.

3. Назовите виды конкуренции.

4. Дайте понятие конкурентоспособности.

5. Что такое конкурентоспособность товара?

6. Что такое конкурентоспособность организации (фирмы)?

7. Охарактеризуйте методику оценки конкурентоспособности продовольственных товаров.

Практическая работа по теме «Конкуренция и конкурентоспособность товаров и предприятий на рынке продовольственных товаров»

Задание 1. На основании исходных данных, представленных в таблице, осуществить методом экспертных оценок выбор поставщика продовольственных товаров для розничного торгового предприятия, находящегося в Саратове. Коэффициенты весомости факторов определить методом прямой балльной оценки. Шкалу оценки, а также тип розничного торгового предприятия выбрать самостоятельно. Объяснить полученные результаты.Методика выполнения:

В исследовании конкурентоспособности предприятий чаще всего применяется метод экспертных оценок для ранжирования факторов, влияющих на результат их деятельности, по степени значимости. Как правило, с этой целью рассматриваемым факторам присваиваются соответствующие значения, которые носят название коэффициенты весомости.

Это может быть сделано с помощью метода прямой бальной оценки.

В этом случае величины коэффициентов весомости для каждого фактора назначают в абсолютных единицах по заранее выбранной шкале (обычно 3, 5 или 10-бальной), причем более значимому фактору должна соответствовать большая величина коэффициента, а равнозначным критериям – равные коэффициенты. Предлагается оценить показатели, приведенные в таблице 3.1 для каждого из предлагаемых поставщиков (№ 1, № 2, № 3, № 4) и определить наиболее конкурентоспособного из них, который и будет выбран как поставщик для данного розничного предприятия.

Исходные данные:

Подставляя соответствующие показатели (табл. 3.1) в уравнения (3.1–3.2) мы сможем выявить наиболее конкурентоспособного поставщика продовольственных товаров.

Таблица 3.1

Методика выполнения:

Необходимо оценить по 10-бальной шкале показатели, приведенные в таблице 3.1 для каждого из предлагаемых поставщиков (№ 1, № 2, № 3, № 4), присвоив каждому из них определенный балл по каждому из показателей.

Для удобства использования полученные баллы по каждому показателю нормируются и переводятся в коэффициенты весомости:

где Бji – оценка i-го показателя в баллах для j-го поставщика;

aji – коэффициент весомости, то есть значимости i-го показателя для j-го поставщика;

nji – количество поставщиков.

В том случае будет выполняться условие

Затем для каждого j-го поставщика коэффициенты весомости по каждому i-му показателю суммируются.

где m – количество показателей.

Поставщик, набравший максимальный рейтинг по сумме коэффициентов весомости по каждому из предлагаемых показателей, считается наиболее конкурентоспособным и может быть выбран в качестве оптимального поставщика для предлагаемого покупателя.

Глава 4. Информационное обеспечение рынка продовольственных товаров

4.1. Информация как фактор управления рынком продовольственных товаров

Эффективное управление является одним из факторов функционирования агропромышленного предприятия в новых условиях хозяйствования и всего рынка продовольственных товаров. В условиях рынка информация является одним из важнейших элементов управления. Достижение этой цели недопустимо сводить лишь к организационной перестройке управленческих структур на предприятиях. Необходимо последовательное осуществление мер по организации новых методов информационного обеспечения управленческих структур.

Информационное обеспечение рынка продовольственных товаров включает получение, передачу, обработку, накопление и реализацию выходной информации. Информация является одним из важнейших экономических ресурсов. Каждому участнику рынка доступен лишь ограниченный массив информации. Неполнота информации об объекте сделки и о ее возможных последствиях вызвана следующими причинами:

♦ получение информации связано с затратами ресурсов;

♦ не всегда информация надежна;

♦ участники рынка не в состоянии заполнить и переработать весь объем доступной им информации;

♦ не все экономические агенты обладают достаточными знаниями и навыками, которые позволили бы им адекватно оценить поступившую информацию.

Выделяют два вида исходной информации:

1) информация, характеризующая все стороны деятельности рыночных субъектов;

2) информация о состоянии рынка и внешней среды.

К рыночной информации предъявляются следующие требования:

♦ достоверность – должна быть аргументированной и полной при ее получении и выдаче;

♦ надежность – должна постоянно накапливаться в достаточном объеме и обновляться;

♦ оперативность – должна быть конкретной и качественной, чтобы обеспечивать своевременное принятие коммерческих решений;

♦ систематичность – ее сбор должен проводиться непрерывно и системно;

♦ комплексность – должна отражать в комплексе данные об исследуемом рынке и внешней среде.

Знание конъюнктуры рынка, наличие прогнозов, также как ценовая и другая информация, имеет большое значение для принятия управленческих решений по распределению ресурсов.

На сегодняшний день для России характерно:

♦ отсутствие целостной системы информационного обеспечения;

♦ замкнутость и нестыковка ведомственных информационных потоков;

♦ несовершенство системы обмена информацией между органами государственного управления и хозяйствующими субъектами;

♦ недоступность в необходимом объеме нормативно-регулирующей и конъюнктурно-ценовой информации в связи с отсутствием единого информационного пространства;

♦ противоречивость и критически малая надежность информационных продуктов, источников, систем поступающих в широкое обращение.

Высокий динамизм развивающегося потребительского рынка требует применения современных технических средств, создания и функционирования информационной системы. В настоящее время практически на всех предприятиях используются персональные компьютеры, поэтому для информационного обеспечения субъектов рынка продовольственных товаров необходимо создание автоматизированной технологии получения и обработки информации.

Для информационного обслуживания структур управления продовольственными рынками необходимо создание аналитических служб и их кадровое обеспечение специалистами, владеющими методами системного анализа.

Задачи служб:

1) сбор, учет и анализ технико-экономической информации по развитию отраслей АПК в разрезе регионов, природно-климатических зон, административных регионов, предприятий и организаций, независимо от их форм собственности;

2) анализ конъюнктуры рынка;

3) контроль качества и учет продовольственной продукции;

4) анализ внешнего рынка, включая рынки стран СНГ и дальнего зарубежья;

5) разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития агропромышленного производства и рынков в целом.

Информационное обеспечение рынка продовольственных товаров включает получение, передачу, обработку, накопление и реализацию выходной информации. Информация является одним из важнейших экономических ресурсов. Каждому участнику рынка доступен лишь ограниченный массив информации. Неполнота информации об объекте сделки и о ее возможных последствиях вызвана следующими причинами:

♦ получение информации связано с затратами ресурсов;

♦ не всегда информация надежна;

♦ участники рынка не в состоянии заполнить и переработать весь объем доступной им информации;

♦ не все экономические агенты обладают достаточными знаниями и навыками, которые позволили бы им адекватно оценить поступившую информацию.

Выделяют два вида исходной информации:

1) информация, характеризующая все стороны деятельности рыночных субъектов;

2) информация о состоянии рынка и внешней среды.

К рыночной информации предъявляются следующие требования:

♦ достоверность – должна быть аргументированной и полной при ее получении и выдаче;

♦ надежность – должна постоянно накапливаться в достаточном объеме и обновляться;

♦ оперативность – должна быть конкретной и качественной, чтобы обеспечивать своевременное принятие коммерческих решений;

♦ систематичность – ее сбор должен проводиться непрерывно и системно;

♦ комплексность – должна отражать в комплексе данные об исследуемом рынке и внешней среде.

Знание конъюнктуры рынка, наличие прогнозов, также как ценовая и другая информация, имеет большое значение для принятия управленческих решений по распределению ресурсов.

На сегодняшний день для России характерно:

♦ отсутствие целостной системы информационного обеспечения;

♦ замкнутость и нестыковка ведомственных информационных потоков;

♦ несовершенство системы обмена информацией между органами государственного управления и хозяйствующими субъектами;

♦ недоступность в необходимом объеме нормативно-регулирующей и конъюнктурно-ценовой информации в связи с отсутствием единого информационного пространства;

♦ противоречивость и критически малая надежность информационных продуктов, источников, систем поступающих в широкое обращение.

Высокий динамизм развивающегося потребительского рынка требует применения современных технических средств, создания и функционирования информационной системы. В настоящее время практически на всех предприятиях используются персональные компьютеры, поэтому для информационного обеспечения субъектов рынка продовольственных товаров необходимо создание автоматизированной технологии получения и обработки информации.

Для информационного обслуживания структур управления продовольственными рынками необходимо создание аналитических служб и их кадровое обеспечение специалистами, владеющими методами системного анализа.

Задачи служб:

1) сбор, учет и анализ технико-экономической информации по развитию отраслей АПК в разрезе регионов, природно-климатических зон, административных регионов, предприятий и организаций, независимо от их форм собственности;

2) анализ конъюнктуры рынка;

3) контроль качества и учет продовольственной продукции;

4) анализ внешнего рынка, включая рынки стран СНГ и дальнего зарубежья;

5) разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития агропромышленного производства и рынков в целом.

4.2. Методология исследования рынка продовольственных товаров

Информационная деятельность предприятия должна осуществляться таким образом, чтобы реальная потребность в информации органов управления систематически удовлетворялась из собственных и внешних источников. Необходимо также надлежащим образом организовать систему исходящей информации, чтобы информирование внешних органов и внешней среды в интересах самого предприятия производилось в основном своими внутрихозяйственными подразделениями.

В зависимости от характера исследования принято выделять три соответствующих направления (типа) исследований рынка продовольственных товаров:

1) разведочное;

2) описательное;

3) казуальное.

Разведочное исследование – это исследование рынка, проводимое с целью сбора предварительной информации, необходимой для уточнения терминологии, формулировки рабочей гипотезы и установления приоритетов задач исследования. Рабочая гипотеза представляет собой обоснованное предположение путей решения поставленных задач на основе закономерностей и тенденций развития рынка.

Среди методов проведения разведочных исследований можно выделить следующие наиболее эффективные:

♦ анализ вторичных данных – работа со специальной и научной литературой, статистическими данными;

♦ изучение прежнего опыта – беседы и консультации со специалистами;

♦ анализ конкретной ситуации – выявление первоочередных задач конкретного предприятия при его работе на конкретном рынке;

♦ опрос фокус-групп – сбор ответов респондентов на определенно поставленные вопросы;

♦ проекционный метод – перенос ситуаций и тенденций, существующих на аналогичных предприятиях, рынках на свое предприятие и исследуемый рынок.

Описательное исследование – это рыночное исследование, направленное на описание рыночных проблем и ситуаций на рынках. Например, описание потребителей продукции предприятия. При проведении данного вида исследования обычно ищутся ответы на вопросы, начинающиеся со слов: кто, что, где, когда, как и т. п.

Данные исследования не дают ответа на вопросы, начинающиеся со слова «почему». На подобные вопросы дает ответы казуальное исследование.

Казуальное исследование – это рыночное исследование, проводимое для проверки гипотез, касающихся причинно-следственных связей. В основе данного исследования лежит стремление понять какое-нибудь явление на основе использования логики типа: «Если снижается цена, то повышается спрос». Исследователь всегда стремиться определить причины изменения отношения потребителей и рыночной доли.

Эксперимент – это манипулирование независимыми переменными с целью определения степени их влияния на зависимые переменные при сохранении контроля над влиянием других, не изучаемых параметров.

В теории исследования рынка принято выделять эксперименты четырех типов:

1) активный – многофакторный эксперимент, в котором уровни факторов для каждого опыта заданы исследованием;

2) классический – однофакторный эксперимент, в процессе которого в определенных пределах последовательно варьируется лишь один фактор, а остальные постоянные;

3) произвольный – случайный эксперимент, в котором уровни факторам для каждого опыта задают произвольно;

4) пассивный – эксперимент, при котором уровни факторов в каждом опыте исследователь регистрирует, но не задает.

Для практических целей эксперименты разделяют на два типа:

♦ лабораторные;

♦ полевые.

К первым относятся эксперименты, при проведении которых соблюдаются определенные искусственные условия с целью исключить влияние побочных факторов.

Ко вторым относятся эксперименты, проводимые в реальных условиях.

Проведение полевого эксперимента обычно преследует две цели:

1) определить потенциальный объем продаж новой модификации продовольственного товара;

В зависимости от характера исследования принято выделять три соответствующих направления (типа) исследований рынка продовольственных товаров:

1) разведочное;

2) описательное;

3) казуальное.

Разведочное исследование – это исследование рынка, проводимое с целью сбора предварительной информации, необходимой для уточнения терминологии, формулировки рабочей гипотезы и установления приоритетов задач исследования. Рабочая гипотеза представляет собой обоснованное предположение путей решения поставленных задач на основе закономерностей и тенденций развития рынка.

Среди методов проведения разведочных исследований можно выделить следующие наиболее эффективные:

♦ анализ вторичных данных – работа со специальной и научной литературой, статистическими данными;

♦ изучение прежнего опыта – беседы и консультации со специалистами;

♦ анализ конкретной ситуации – выявление первоочередных задач конкретного предприятия при его работе на конкретном рынке;

♦ опрос фокус-групп – сбор ответов респондентов на определенно поставленные вопросы;

♦ проекционный метод – перенос ситуаций и тенденций, существующих на аналогичных предприятиях, рынках на свое предприятие и исследуемый рынок.

Описательное исследование – это рыночное исследование, направленное на описание рыночных проблем и ситуаций на рынках. Например, описание потребителей продукции предприятия. При проведении данного вида исследования обычно ищутся ответы на вопросы, начинающиеся со слов: кто, что, где, когда, как и т. п.

Данные исследования не дают ответа на вопросы, начинающиеся со слова «почему». На подобные вопросы дает ответы казуальное исследование.

Казуальное исследование – это рыночное исследование, проводимое для проверки гипотез, касающихся причинно-следственных связей. В основе данного исследования лежит стремление понять какое-нибудь явление на основе использования логики типа: «Если снижается цена, то повышается спрос». Исследователь всегда стремиться определить причины изменения отношения потребителей и рыночной доли.

Эксперимент – это манипулирование независимыми переменными с целью определения степени их влияния на зависимые переменные при сохранении контроля над влиянием других, не изучаемых параметров.

В теории исследования рынка принято выделять эксперименты четырех типов:

1) активный – многофакторный эксперимент, в котором уровни факторов для каждого опыта заданы исследованием;

2) классический – однофакторный эксперимент, в процессе которого в определенных пределах последовательно варьируется лишь один фактор, а остальные постоянные;

3) произвольный – случайный эксперимент, в котором уровни факторам для каждого опыта задают произвольно;

4) пассивный – эксперимент, при котором уровни факторов в каждом опыте исследователь регистрирует, но не задает.

Для практических целей эксперименты разделяют на два типа:

♦ лабораторные;

♦ полевые.

К первым относятся эксперименты, при проведении которых соблюдаются определенные искусственные условия с целью исключить влияние побочных факторов.

Ко вторым относятся эксперименты, проводимые в реальных условиях.

Проведение полевого эксперимента обычно преследует две цели:

1) определить потенциальный объем продаж новой модификации продовольственного товара;

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента