Страница:

Там на столе лежала стопка писем с конвертами. Все адресованы «Достопочтеннейшему аббату Далла Пиккола». И тут же лежали листы, исписанные тонким кудреватым, как женский, почерком, совершенно непохожим на мой. Наброски несущественных писем. Благодарности за присланные подарки. Подтверждения встреч. Самое верхнее, однако, имело довольно неряшливый вид: записи для себя, мысли для обдумывания. Я с трудом разобрал начало записей:

Все мне кажется невсамделишным. Будто кто-то другой за мною подсматривает. Записывать – восстанавливать. Устанавливать, как и что было.

Сегодня 22 марта.

Где сутана с париком?

Что я делал вчера? В голове туман.

Не мог вспомнить, куда ведет дверь из комнаты.

Обнаружил коридор (впервые увидел?). В коридоре костюмы, парики, грим и гуммозы, реквизитика актеров.

На крючке в коридоре отличная сутана. На полке я нашел прекрасный парик и кустистые брови. Наложил желтый грим, чуть подрозовил скулы, получилось то, что я считаю за «я». Бледный, экзальтированный. Аскетичный.

Это я. То есть я – это кто?

Я точно знаю: я – аббат Далла Пиккола. То есть миру я известен как аббат Далла Пиккола. Но конечно, я не аббат, потому что, чтобы стать аббатом, я кладу грим.

Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца.

Перечесть эти записи. Если то, что записывалось, будет записано, значит, было на самом деле. Доверять только записям, документам.

Кто подлил мне в питье дурман? Буллан? С него станется. Или иезуиты?

Или же франкмасоны? Что у меня общего с франкмасонами?

Евреи! Вот кто подлил.

Я не в безопасности тут. Кто-то может забраться ко мне ночью и украсть мои костюмы. Даже хуже того, подглядеть мои записи. Кто-то рыщет по Парижу, выдавая себя за аббата Далла Пиккола.

Нужно мне лететь в Отей. Может быть, Диана знает. Кто это – Диана?

Записи аббата Далла Пиккола обрывались тут. Удивительно, что он не унес с собой столь компрометирующий документ. Это было доказательство, в каком смятении находился аббат. На этом кончалось все, что я мог знать об аббате.

Я возвратился в квартиру, выходившую на тупик Мобер, и уселся за стол. Каким образом жизнь аббата Далла Пиккола перекликивалась с моею?

Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение: аббат Далла Пиккола и я – одно. Если принять эту гипотезу, все становилось на места, в том числе соединенные квартиры. Тогда, выходит, я вернулся переодетым в Далла Пиккола в квартиру Симонини, снял и сутану и парик и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу… Если Симонини – это Далла Пиккола, почему мне ничего не известно о Далла Пиккола? Почему я не аббат Далла Пиккола, который ничего не знает о Симонини? Почему, более того, мысли и чувства Далла Пиккола я узнаю лишь после чтения его помет? Если Далла Пиккола – это я, мне бы сейчас полагалось быть в Отее, в том доме, о котором аббат, похоже, знает все, а я (я – Симонини) не знаю ничего. И кто такая Диана?

Единственное, может быть… Если я – частично Симонини, не помнящий о Далла Пиккола, и я же частично Далла Пиккола, не помнящий о Симонини… Это не так уж невероятно. От кого я слыхал о случаях раздвоения личности? Вроде это наблюдалось у Дианы? Но кто такая Диана? Я сказал себе: будем действовать по порядку. Я точно знаю, что веду тетрадь со списками дел. Мои записи на ближайшее время такие:

Или все-таки я и Далла Пиккола – одно? Как-никак его сутана висела у меня в опочивальне. По идее, я мог вечером в день мессы (двадцать первого) возвратиться через тупик Мобер в обличье Далла Пиккола (если я ходил на какую-то мессу, то, вероятнее всего, под видом аббата). Возвратившись, избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент аббата (позабыв, что сутана осталась у Симонини). На следующий день, в понедельник двадцать второго марта, пробудившись в обличье Далла Пиккола, не только не сумел обрести свою память, но и сутаны не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом Далла Пиккола, потерявшим память, натянул запасную сутану, висевшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Отей, а ближе к вечеру передумать, отбросить страх и вернуться все-таки в Париж в квартиру на Мобер. Там снять сутану и повесить ее на крюк в спальной комнате. А с утра, наново лишившись памяти, но уже став капитаном Симонини, провести вторник, воображая его себе как понедельник. В этом случае, старался я рассуждать, Далла Пиккола не держит в памяти событий 22 марта и обеспамятев проводит целый день, а на следующий, двадцать третьего, пробуждается как беспамятный Симонини. Это вовсе не удивительно, о подобном я уже слыхивал от… как зовут этого медика из той лечебницы, что в Венсенне?

Хотя нет, не получается. Я перечитал записи. Если бы все так и было, Симонини двадцать третьего утром должен был бы найти в своем спальном помещении не одну, а две сутаны. Ту, которую он снял вечером двадцать первого, и ту, которую он снял вечером двадцать второго. А нашел только одну.

Ох, да что за глупости. Далла Пиккола вернулся из Отея вечером двадцать второго на улицу Мэтра Альбера, снял сутану в той квартире, а потом перешел в квартиру на Моберовом тупике и улегся там спать до самого следующего утра. До утра двадцать третьего числа. Просыпаясь, он стал капитаном Симонини и увидел на крючке на вешалке только одну сутану. Правда, будь это так, утром двадцать третьего числа, придя в квартиру Далла Пиккола, я должен был бы найти у Далла Пиккола в комнате сутану, оставленную там вечером двадцать второго… Но может быть, Далла Пиккола пошел и повесил сутану на место в коридор, туда же, откуда взял? Пойду-ка проверю…

Я вышел в коридор с фонарем и при этом сотрясался от страха. Если Далла Пиккола – это не я, говорил я себе, то не исключается, что он сейчас идет навстречу с другого конца коридора с таким же точно фонарем в руке. Слава небесам, ничего этого не было. На крючке в коридоре висела сутана.

И все-таки, и все-таки. Если Далла Пиккола вернулся из Отея и, повесив сутану, прошел по всему коридору вплоть до моей квартиры и улегся, ничтоже сумняшеся, почивать в мою кровать, это могло произойти лишь только при условии, что он обо мне имел понятие и понимал, что у меня он может располагаться как у себя дома, ибо он – это я и есть. То есть Далла Пиккола укладывался в кровать, понимая, что он Симонини. В то время как Симонини на следующее утро, проснувшись, вовсе не знал, что он – Далла Пиккола. Другими словами, Далла Пиккола потерял память, потом снова обрел ее, а своим беспамятством на следующее утро одарил капитана Симонини.

Беспамятство… Это значит «противоположность памятливости»… Это слово внезапно открыло передо мной будто бы просвет в тумане. Что-то давно позабытое. Был ведь у меня разговор о беспамятных! Разговор был в «Маньи». Примерно около десятка лет назад. Собеседниками были я, Буррю и Бюро, Дю Морье и австрийский тот самый доктор.

3. В «Маньи»

Все мне кажется невсамделишным. Будто кто-то другой за мною подсматривает. Записывать – восстанавливать. Устанавливать, как и что было.

Сегодня 22 марта.

Где сутана с париком?

Что я делал вчера? В голове туман.

Не мог вспомнить, куда ведет дверь из комнаты.

Обнаружил коридор (впервые увидел?). В коридоре костюмы, парики, грим и гуммозы, реквизитика актеров.

На крючке в коридоре отличная сутана. На полке я нашел прекрасный парик и кустистые брови. Наложил желтый грим, чуть подрозовил скулы, получилось то, что я считаю за «я». Бледный, экзальтированный. Аскетичный.

Это я. То есть я – это кто?

Я точно знаю: я – аббат Далла Пиккола. То есть миру я известен как аббат Далла Пиккола. Но конечно, я не аббат, потому что, чтобы стать аббатом, я кладу грим.

Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца.

Перечесть эти записи. Если то, что записывалось, будет записано, значит, было на самом деле. Доверять только записям, документам.

Кто подлил мне в питье дурман? Буллан? С него станется. Или иезуиты?

Или же франкмасоны? Что у меня общего с франкмасонами?

Евреи! Вот кто подлил.

Я не в безопасности тут. Кто-то может забраться ко мне ночью и украсть мои костюмы. Даже хуже того, подглядеть мои записи. Кто-то рыщет по Парижу, выдавая себя за аббата Далла Пиккола.

Нужно мне лететь в Отей. Может быть, Диана знает. Кто это – Диана?

Записи аббата Далла Пиккола обрывались тут. Удивительно, что он не унес с собой столь компрометирующий документ. Это было доказательство, в каком смятении находился аббат. На этом кончалось все, что я мог знать об аббате.

Я возвратился в квартиру, выходившую на тупик Мобер, и уселся за стол. Каким образом жизнь аббата Далла Пиккола перекликивалась с моею?

Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение: аббат Далла Пиккола и я – одно. Если принять эту гипотезу, все становилось на места, в том числе соединенные квартиры. Тогда, выходит, я вернулся переодетым в Далла Пиккола в квартиру Симонини, снял и сутану и парик и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу… Если Симонини – это Далла Пиккола, почему мне ничего не известно о Далла Пиккола? Почему я не аббат Далла Пиккола, который ничего не знает о Симонини? Почему, более того, мысли и чувства Далла Пиккола я узнаю лишь после чтения его помет? Если Далла Пиккола – это я, мне бы сейчас полагалось быть в Отее, в том доме, о котором аббат, похоже, знает все, а я (я – Симонини) не знаю ничего. И кто такая Диана?

Единственное, может быть… Если я – частично Симонини, не помнящий о Далла Пиккола, и я же частично Далла Пиккола, не помнящий о Симонини… Это не так уж невероятно. От кого я слыхал о случаях раздвоения личности? Вроде это наблюдалось у Дианы? Но кто такая Диана? Я сказал себе: будем действовать по порядку. Я точно знаю, что веду тетрадь со списками дел. Мои записи на ближайшее время такие:

21 марта мессаС чего я должен был двадцать первого идти на мессу – не знаю. Непохоже, чтобы я был верующим. Верующий верит во что-то. Верю ли я? Навряд ли. Следовательно, я неверующий. Это по логике. Оставим на время. Бывает, что на мессу нужно пойти по множеству разных причин. И вера в подобных случаях ни при чем. Но вот в одном обстоятельстве сомневаться никак невозможно. Это в том, что я думал, будто был понедельник, а был вторник. Не 22-е, а 23-е марта. И действительно, приходил Гийо для составления завещания Бонфуа. Двадцать третьего. А я-то полагал, будто было двадцать второе. Как же я провел двадцать второе? Кто такой или что такое Таксиль? Относительно того, чтобы в четверг видаться с Дрюмоном, не могло быть и речи. Как я мог встречаться с кем-либо, если даже не знал, кто такой сам я? Надо бы пересидеть, пока все это в голове не утрясется. Дрюмон… Я себя уговаривал, что прекрасно знаю, кто такой Дрюмон. Но как только я усиливался припомнить, кто это, голову как будто окутывал пьяный дым. Попробуем порассуждать, сказал я себе. Во-первых: Далла Пиккола – это кто-то другой, кто по непонятным причинам нередко загуливает ко мне, а наши квартиры связаны коридором, более или менее тайным. Вечером 21 марта Далла Пиккола явился в мои комнаты, что выходят на тупик Мобер, снял с себя сутану (но для чего он ее снял?) и перешел спать в собственную квартиру, а на следующий день пробудился в беспамятстве. И в том же самом беспамятстве проснулся и я на следующее утро после Далла Пиккола. И все-таки: чем именно я занимался в понедельник 22 марта, перед тем как пробудился в беспамятстве утром двадцать третьего? И почему аббат Далла Пиккола снимал свою сутану в моей квартире? И в каком же он виде, сбросив сутану, шел к себе по коридору? И в котором часу? Вдруг напал на меня ужас – а не пролежал ли этот аббат первую часть ночи со мной в постели… Господи, женщины внушают, конечно, мне отвращение, но аббат – это ведь еще хуже. Я девственник, а не извращенец.

22 марта Таксиль

23 марта Гийо – завещание Бонфуа

24 марта к Дрюмону (?)

Или все-таки я и Далла Пиккола – одно? Как-никак его сутана висела у меня в опочивальне. По идее, я мог вечером в день мессы (двадцать первого) возвратиться через тупик Мобер в обличье Далла Пиккола (если я ходил на какую-то мессу, то, вероятнее всего, под видом аббата). Возвратившись, избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент аббата (позабыв, что сутана осталась у Симонини). На следующий день, в понедельник двадцать второго марта, пробудившись в обличье Далла Пиккола, не только не сумел обрести свою память, но и сутаны не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом Далла Пиккола, потерявшим память, натянул запасную сутану, висевшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Отей, а ближе к вечеру передумать, отбросить страх и вернуться все-таки в Париж в квартиру на Мобер. Там снять сутану и повесить ее на крюк в спальной комнате. А с утра, наново лишившись памяти, но уже став капитаном Симонини, провести вторник, воображая его себе как понедельник. В этом случае, старался я рассуждать, Далла Пиккола не держит в памяти событий 22 марта и обеспамятев проводит целый день, а на следующий, двадцать третьего, пробуждается как беспамятный Симонини. Это вовсе не удивительно, о подобном я уже слыхивал от… как зовут этого медика из той лечебницы, что в Венсенне?

Хотя нет, не получается. Я перечитал записи. Если бы все так и было, Симонини двадцать третьего утром должен был бы найти в своем спальном помещении не одну, а две сутаны. Ту, которую он снял вечером двадцать первого, и ту, которую он снял вечером двадцать второго. А нашел только одну.

Ох, да что за глупости. Далла Пиккола вернулся из Отея вечером двадцать второго на улицу Мэтра Альбера, снял сутану в той квартире, а потом перешел в квартиру на Моберовом тупике и улегся там спать до самого следующего утра. До утра двадцать третьего числа. Просыпаясь, он стал капитаном Симонини и увидел на крючке на вешалке только одну сутану. Правда, будь это так, утром двадцать третьего числа, придя в квартиру Далла Пиккола, я должен был бы найти у Далла Пиккола в комнате сутану, оставленную там вечером двадцать второго… Но может быть, Далла Пиккола пошел и повесил сутану на место в коридор, туда же, откуда взял? Пойду-ка проверю…

Я вышел в коридор с фонарем и при этом сотрясался от страха. Если Далла Пиккола – это не я, говорил я себе, то не исключается, что он сейчас идет навстречу с другого конца коридора с таким же точно фонарем в руке. Слава небесам, ничего этого не было. На крючке в коридоре висела сутана.

И все-таки, и все-таки. Если Далла Пиккола вернулся из Отея и, повесив сутану, прошел по всему коридору вплоть до моей квартиры и улегся, ничтоже сумняшеся, почивать в мою кровать, это могло произойти лишь только при условии, что он обо мне имел понятие и понимал, что у меня он может располагаться как у себя дома, ибо он – это я и есть. То есть Далла Пиккола укладывался в кровать, понимая, что он Симонини. В то время как Симонини на следующее утро, проснувшись, вовсе не знал, что он – Далла Пиккола. Другими словами, Далла Пиккола потерял память, потом снова обрел ее, а своим беспамятством на следующее утро одарил капитана Симонини.

Беспамятство… Это значит «противоположность памятливости»… Это слово внезапно открыло передо мной будто бы просвет в тумане. Что-то давно позабытое. Был ведь у меня разговор о беспамятных! Разговор был в «Маньи». Примерно около десятка лет назад. Собеседниками были я, Буррю и Бюро, Дю Морье и австрийский тот самый доктор.

3. В «Маньи»

25 марта 1897 г., на заре

Вообще-то я ценитель хорошей кухни, а в ресторане «Маньи» на улице Контрэскарпа Дофина, как мне помнится, плата была не больше десяти франков с человека. Так вот – по цене была и готовка. Но все же нельзя ведь каждый день посещать «Фуайо». В минувшие времена многие нарочно ходили в «Маньи», чтобы поглазеть изблизи на таких знаменитостей, как Готье и Флобер. А еще до того ходили любоваться на чахоточного пианиста, полячишку, жившего на содержании у бабы в штанах. Я однажды тоже глянул и предпочел уйти немедленно. Артистические личности даже издали – гадкая картина, то и дело озираются, чтоб убедиться, опознали ли мы их. Позднее «великие» покинули «Маньи» и переместились в «Бребан-Вашетт», что на Рыбном бульваре, где кормили лучше и платить надо было больше. По всему видно, что carmina dant panem. Песни дают хлеб. Так что в «Маньи», можно сказать, очистился воздух. И я стал охотно бывать у них с начала восьмидесятых.

Я заметил, что туда нередко ходят и ученые, такие как знаменитый химик Бертло и врачи из больницы Сальпетриер. Она не вовсе рядом расположена, больница, но, думаю, врачам приятней пройти через Латинский квартал и пообедать в приличном месте, нежели тыкаться в скверные харчевни, где столуются родственники пациентов. Мне интересно слушать их разговоры, врачей. Они всегда обсуждают чьи-нибудь слабости.

В «Маньи» стоит гам. Все, перекрикивая соседей, кричат, и если хорошо настраивать уши, всегда удается словить любопытную беседу. Не обязательно заранее намечать себе, что именно ты хочешь услышать. Все на свете, даже самое незначительное, может обернуться выгодой. Важно знать о других то, что они не думают, что ты знаешь.

Литераторы и художники сбивались за общие столы, а люди образованные ужинали в одиночестве. В одиночестве и я. Тем не менее, отужинав несколько раз бок о бок со мной в полном молчании, они обычно созревали для знакомства. Первым пошел на сближение доктор Дю Морье. Наиотвратнейший тип. Просто недоумеваешь, как подобный психиатр (а он по профессии психиатр!) полагает снискать доверие пациентов при таком несимпатичном лице. Зависть и пагуба отпечатаны на нем. Это лицо пасынка. И точно, он заведовал очень маленькой клиникой для нервнобольных в Венсенне и понимал превосходно, что его лечебное заведение никогда не принесет ни той славы, ни тех доходов, что лечебница более известного доктора Бланша. Даром что Дю Морье саркастически кривился, информируя меня, что-де тридцать лет тому назад в Бланшевой лечебнице некто по имени Нерваль (по его словам, небездарный поэт) получил такое медицинское вспоможение, что и вообще покончил с собой.

Были и еще сотрапезники, с которыми я сумел наладить отношения: медики Буррю и Бюро, вроде близнецов, одетые в черное, сходного покроя, с черненькими усиками и бритыми подбородками. И с несвежими воротничками, что неотвратимо, поскольку в Париж оба они попадали только наездами, состояли при медицинской школе в Рошфоре и в столице проводили только несколько рабочих дней в месяц для участия в экспериментах Шарко.

– То есть как порея нет? – выкрикнул однажды с гневом Буррю. И Бюро, за ним, тем же тоном:

– Нет порея, вы хотите сказать? Половой все извинялся. Я вступил с соседнего столика:

– Но зато пастернаки у них превосходные. Лично я предпочитаю. – И с улыбкой промурлыкал: – Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, сельдерея с чесноком, а индея с петухом… Сотрапезники рассмеялись и заказали по моему совету тушеный пастернак. От того и повелась наша дружеская привычка, на эту пару дней в месяц.

– Видите ли, дорогой Симонини, – рассказывал Буррю, – доктор Шарко занимается истерией. Истерия – форма невроза, проявляющегося в психомоторных, сенсорных и вегетативных нарушениях. В прошлом она считалась сугубо женским феноменом, осложнением от расстройства функции матки. Но Шарко высказал догадку, что истерические проявления равно присущи пациентам обоих полов и могут эволюционировать в паралич, эпилепсию, слепоту и глухоту, нарушения дыхания, речи и глотательного рефлекса.

– Коллега, – вмешался Бюро, – еще не сказал вам, что Шарко изобрел также терапию, излечивающую эти симптомы.

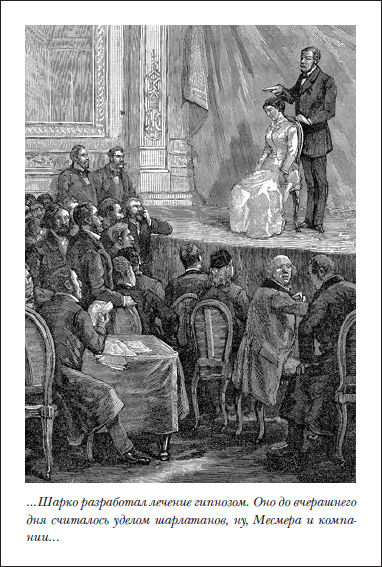

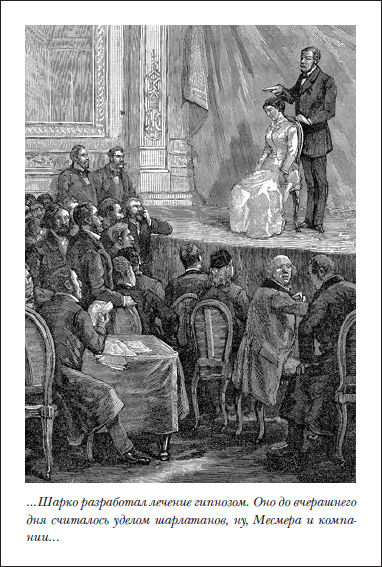

– Я как раз собирался, – раздраженно парировал Буррю. – Шарко разработал лечение гипнозом. Оно до вчерашнего дня считалось уделом шарлатанов, ну, Месмера и компании. Под действием гипноза пациенты должны восстанавливать в памяти травматические эпизоды, приведшие к возникновению истерии, и через их осознание – выздоравливать.

– И выздоравливают?

– И выздоравливают?

– В том и закавыка, капитан Симонини, – ответил мне доктор Буррю. – По нашим понятиям, то, что делается в клинике Сальпетриер, больше походит на балаган, нежели на психиатрическую больницу. То есть я хочу сказать… Я не ставлю под сомнение квалификацию доктора Шарко как безошибочного диагноста…

– Мы не ставим под сомнение, – подтвердил Бюро. – Но сама по себе эта техника гипноза… Буррю и Бюро объяснили мне различные способы приведения пациента в гипнотический транс. От открыто шарлатанских, применявшихся аббатом Фариа (я насторожился, услышав фамилию, напомнившую мне героя Дюма, но потом сказал себе: конечно, ведь Дюма, как известно, имена и детали выискивал в газетах…), до кардинально новаторской системы доктора Брайда.

– В наше время, – рассказывал Бюро, – лучшие магнетизаторы используют самые простые приемы.

– Они же самые действенные, – поддакивал Буррю. – Перед глазами у больного мерно качают медаль или ключ, он пристально смотрит. Через одну, самое большее три минуты зрачки наблюдаемого начинают дергаться, пульс разреженный, глаза полузакрыты, лицо расслаблено. Этот сон может длиться до двадцати минут.

– Сказать еще, – добавлял Бюро, – что успех этого метода зависит от подопытного. Магнетизация сводится не к посылу таинственных флюидов, как утверждал шарлатан Месмер, а к самовнушению. Индийские дервиши получают аналогичный результат, рассматривая кончик носа. А афонские монахи – свой пуп.

– Мы не абсолютизируем перспективы такой аутосуггестии, – продолжал Бюро, – хотя на практике мы в основном применяем и проверяем догадки Шарко, датируемые еще тем временем, когда он не был привержен гипнозу. Мы занимаемся раздвоением личности, при котором больной то думает, что он один человек, то считает, что он совсем другой, и ни одна из двух личностей не знает вторую. В прошлом году к нам привезли одного такого, Луи…

– Да, – встрял Буррю, – у него были паралич, бесчувственность, окоченение, мускульный спазм, гиперестезия, мутизм, раздражения кожи, кровотечения, кашель, рвота, эпилептические припадки, кататония, сомнамбулизм, пляска святого Витта, расстройства речи…

– Он и собакой считал себя, – захлебывался Бюро, – и паровозом. У него был бред преследования, сужение зрительного поля, вкусовые, обонятельные и зрительные галлюцинации, псевдотуберкулезная обструкция легких, головная боль, боль в желудке, запор, анорексия, булимия и летаргия, а также клептомания…

– Ну, в общем, – подвел итоги Буррю, – стандартный случай. Так мы с коллегой, не прибегая к гипнозу, приспособили стальную шину к правой руке пациента, и вот что мы увидели… Как волшебством переменился пациент! Паралич и нечувствительность исчезли из правой стороны его тела, дабы переместиться на левую.

– Мы просто увидели другого человека, – кивал Бюро, – и он не помнил ничего из того, что было с ним за несколько минут. В этом своем состоянии Луи являлся полным трезвенником. А в другом – почти склонялся к алкоголизму.

– Заметим, – не отставал Буррю, – что магнетическая сила вещества действует и на расстоянии. Например, при неведении испытуемого под его стул подставляли сосуд с алкогольсодержащей жидкостью. Приведенный в сомнамбулическое состояние испытуемый выказывал все симптомы опьянения.

– Вы, естественно, согласитесь, что наша методика не нарушает психическую натуру пациента, – завершил Бюро. – Гипноз лишает чувств, в то время как магнетизм не приводит к бурному шоку отдельного органа. Он попросту дает возрастающую нагрузку на нервные центры. Из разговора я понял, что эти двое недоумков, Буррю и Бюро, истязают незадачливых сумасшедших чем только в состоянии придумать, и чем хуже, тем лучше. В этом убеждении укрепил меня и доктор Дю Морье. Он слушал наш разговор от соседнего столика и по ходу дела качал головой.

– Друг мой, – поделился он, снова оказавшись через два дня за соседним столиком, – и Шарко, и эта парочка из Рошфора вместо того, чтоб разобрать жизненный опыт пациента и задуматься, каков же исток раздвоения личности, заботятся о том, чем воздействовать на больного – гипнотизмом или стальною шиной. А загадка в том, что переход от одной к другой личности у многих пациентов происходит спонтанно и непредсказуемо. Это позволяет думать о самогипнозе. Мне кажется, Шарко и его ученики недооценивают опыт доктора Азана и случай Фелиды.

Феномены еще недостаточно изученные. Расстройство памяти может наступать по причине недостаточного кровоснабжения не локализованного до сих пор участка коры головного мозга. То есть когда в наличии одномоментное сужение сосудов. В свою очередь, это может быть спровоцировано истерией. Да. Но где происходит недостаток кровоснабжения при потере памяти?

– То есть как где?

– Ну вот где? Разумеется, наш мозг состоит из пары полушарий. Может быть, у некоторых индивидов при мыслительном процессе задействуется одно полушарие полностью, а второе – не полностью? И потому нарушается воспоминание? У меня в клинике сейчас есть случай, удивительно сходный со случаем Фелиды. Девушка немногим более двадцати лет. Эта девушка, Диана…

Дю Морье замедлился, будто не хотел признаваться в каком-то деликатном деле. – …поступила от родственницы. Около двух лет назад. За это время родственница умерла. Естественно, прекратилась и оплата счетов. Но что мне делать? Выставить пациентку на улицу? Мне мало что известно о ее прошлом. Похоже, если верить ее собственным рассказам, что с возраста созревания она периодически испытывала, с интервалами в пять или шесть дней, при волнении, болевые ощущения в висках, после чего впадала в прострацию. Она предпочитает называть это сном. Но это припадки истерии. Когда она пробуждается или успокаивается, она совсем не такая, какой была до припадка. После приступа больная входит в состояние, которое у доктора Азана называется «второй кондицией». В то время как в своей кондиции, скажем так условно, «нормальной» Диана ведет себя по типу адептов масонской секты… Сразу скажу, что сам я член ложи Великого Востока, масонской ложи для приличных людей. Но вы знаете, конечно, что существуют и объединения тамплиерского толка, с выраженной наклонностью к оккультизму. И даже некоторые их фракции (маргинальные, конечно, по счастью) тяготеют к сатанизму. В кондиции, увы, для Дианиного случая «нормальной» она считает себя обожательницей Люцифера. Что-то в таком роде. У нее распущенная речь с изрядной примесью скабрезностей. Она пытается соблазнять медицинский персонал, не исключая и меня. Мне неудобно признаваться, но это так. И тем конфузнее, что Диана, как говорится, женщина интересная. Для меня несомненно, что на этой «нормальной» кондиции Дианы сказываются травмы, перенесенные ею в пубертатный период. И что, спасаясь от этих воспоминаний, она периодически переходит в кондицию «вторую». Тогда Диана превращается в мягкое чистое создание, в набожную христианку. Просит дать ей молитвенник, намеревается посетить мессу. Характерно для этого случая, как и для случая Фелиды, что во «второй» кондиции, когда она Диана добродетельная, Диана прекрасно помнит, какой была в «нормальной» кондиции, и терзается, отчего она была такой скверной, и налагает на себя взыскание – власяницу. «Вторую» кондицию она именует «благоразумным» состоянием, а свою «нормальную» кондицию считает мороком, следствием галлюцинации. В «нормальной» кондиции Диана не помнит, как вела себя во «второй». Эти два состояния чередуются. Пациентка пребывает в каждом по нескольку дней. Я солидарен с теорией доктора Азана о случаях «совершенного сомнамбулизма». Не только сомнамбулы, но и многие из тех, кто употребляет дурман, гашиш, белладонну, опиум, злоупотребляет алкоголем, по пробуждении не помнят своих поступков.

Не знаю отчего, но рассказ о клиническом случае Дианы заинтриговал меня. Помню, я сказал Дю Морье: «Я переговорю с одним господином, заботящимся о неблагополучных. Он должен знать, где может найти приют молодая сирота. К вам обратится аббат Далла Пиккола. Это важное лицо в благотворительных учреждениях».

То есть, когда я беседовал с Дю Морье, я, безусловно, знал имя Далла Пиккола. Но почему я заинтересовался этой Дианой?

Я пишу уже несколько часов, палец у меня ноет. Поел я наскоро прямо за работой, бутерброд с паштетом и несколько бокалов доброго Шато-Латур, чтобы взбодрить ум.

Поэтому я заслуживаю награды. Например, обеда у «Бребан-Вашетт». Но это невозможно до тех пор, пока я все-таки не дознался, кто я. До того времени придется мне ограничиваться набегами на пляс Мобер, быстро закупать припасы и снова прятаться в домашние стены. Так что не думаем о ресторанах. Продолжим нашу работу с пером в руке.

В те годы (полагаю, был восемьдесят пятый или восемьдесят шестой) я познакомился в «Маньи» с человеком, которого не раз уж тут назвал австрийским доктором (или немецким). Сейчас я вспомнил даже его имя. Его звали Фройд (я не уверен, что правильно написана фамилия). Лет приблизительно тридцати, он, безусловно, посещал «Маньи» лишь оттого, что на лучшее у него не хватало средств. Он был практикантом в клинике у Шарко. Он усаживался за соседний стол. Поначалу мы только вежливо кивали друг другу. Сперва я решил, что это личность меланхоличная, унылая, не уверенная в себе и робко ищущая, кому бы пожаловаться и кому излить хотя бы отчасти свои печали. Не раз и не два он пытался завести со мной разговор. Но я постоянно воздерживался. Фамилия Фройд, конечно, не настолько выраженная, как Штейнер или Розенберг, но все-таки мне хорошо известно, что все евреи, живущие и жиреющие в Париже, как правило, укрываются под немецкими фамилиями. К тому же у него и явственно крючковатый нос. Я перекинулся двумя словами на этот счет с Дю Морье. Тот развел руками:

– Вот сам не знаю, что вам сказать, но держусь от него подальше. Еврей, да еще немец – это такая смесь, которая меня не привлекает.

– Он вроде австриец? – возразил я.

– Какая же разница? Один язык, одна душа. Я не забыл, как пруссаки маршировали по Елисейским полям совсем недавно.

– Я слышал, что профессия врача одна из самых распространенных у иудеев. Конечно, после ростовщичества. Не приведи нас господь испытать нужду в деньгах или в лечении. – Лечитесь у христиан, – отрубил Дю Морье. Да, это я неудачно ляпнул.

Некоторые ученые французы, прежде чем высказать отвращение ко всему еврейскому, обязательно подчеркнут, что у них у самих есть евреи-друзья. Это такое бытующее лицемерие. У меня нет евреев-друзей. Господь меня оборони от них. Я всегда чуждался евреев. Может, это выходило у меня самопроизвольно. Потому что еврея (аналогично, как и немца) отличает сильная вонь. Это и Виктор Гюго писал – fetor judaica. Поэтому их распознают. И есть еще другие признаки, как и у педерастов. Дедушка говорил, что евреи воняют. Спертый дух у них от поедания лука и чеснока, обильной баранины и утятины: тяжесть на желудке и потребляемые вязкие сахара являются причиной еврейской желчности. Да еще и сама по себе их порода. Их испорченная кровь, вялость внутренних органов. Все они коммунисты – Маркс, Лассаль. Тут уж, приходится признать, были правы мои иезуиты. Я евреев с успехом избегаю, потому что разбираюсь в фамилиях. Австрийские еврейчики, забогатев, покупали себе фамилии покрасивее. Названия цветов, драгоценных камней, металлов: сплошные Зильберманы и Гольдштейны. Кто победнее, мог купить себе фамилию по полудрагоценным камням, например Грюншпан (по-немецки это малахит). Во Франции, так точно как и в Италии, евреи маскировались фамилиями, произведенными от городов или земель, – Равенна, Модена, Пикар, Фламанд. Черпали и из революционных якобинских святцев, где каждому дню было присвоено особое имя – Фроман (пшеничный), Авуан (от овса), Лорье (от лавра). Оно и понятно, потому что их отцы-то и были тайными зачинателями цареубийственного переворота. Да что фамилии! Имена тоже укрывают евреев. Морис – замена имени Моисей, Исидор – замена Исаака, Эдуарами прикидываются Ароны, Жаками Иаковы, Альфонсами Адамы…

Вообще-то я ценитель хорошей кухни, а в ресторане «Маньи» на улице Контрэскарпа Дофина, как мне помнится, плата была не больше десяти франков с человека. Так вот – по цене была и готовка. Но все же нельзя ведь каждый день посещать «Фуайо». В минувшие времена многие нарочно ходили в «Маньи», чтобы поглазеть изблизи на таких знаменитостей, как Готье и Флобер. А еще до того ходили любоваться на чахоточного пианиста, полячишку, жившего на содержании у бабы в штанах. Я однажды тоже глянул и предпочел уйти немедленно. Артистические личности даже издали – гадкая картина, то и дело озираются, чтоб убедиться, опознали ли мы их. Позднее «великие» покинули «Маньи» и переместились в «Бребан-Вашетт», что на Рыбном бульваре, где кормили лучше и платить надо было больше. По всему видно, что carmina dant panem. Песни дают хлеб. Так что в «Маньи», можно сказать, очистился воздух. И я стал охотно бывать у них с начала восьмидесятых.

Я заметил, что туда нередко ходят и ученые, такие как знаменитый химик Бертло и врачи из больницы Сальпетриер. Она не вовсе рядом расположена, больница, но, думаю, врачам приятней пройти через Латинский квартал и пообедать в приличном месте, нежели тыкаться в скверные харчевни, где столуются родственники пациентов. Мне интересно слушать их разговоры, врачей. Они всегда обсуждают чьи-нибудь слабости.

В «Маньи» стоит гам. Все, перекрикивая соседей, кричат, и если хорошо настраивать уши, всегда удается словить любопытную беседу. Не обязательно заранее намечать себе, что именно ты хочешь услышать. Все на свете, даже самое незначительное, может обернуться выгодой. Важно знать о других то, что они не думают, что ты знаешь.

Литераторы и художники сбивались за общие столы, а люди образованные ужинали в одиночестве. В одиночестве и я. Тем не менее, отужинав несколько раз бок о бок со мной в полном молчании, они обычно созревали для знакомства. Первым пошел на сближение доктор Дю Морье. Наиотвратнейший тип. Просто недоумеваешь, как подобный психиатр (а он по профессии психиатр!) полагает снискать доверие пациентов при таком несимпатичном лице. Зависть и пагуба отпечатаны на нем. Это лицо пасынка. И точно, он заведовал очень маленькой клиникой для нервнобольных в Венсенне и понимал превосходно, что его лечебное заведение никогда не принесет ни той славы, ни тех доходов, что лечебница более известного доктора Бланша. Даром что Дю Морье саркастически кривился, информируя меня, что-де тридцать лет тому назад в Бланшевой лечебнице некто по имени Нерваль (по его словам, небездарный поэт) получил такое медицинское вспоможение, что и вообще покончил с собой.

Были и еще сотрапезники, с которыми я сумел наладить отношения: медики Буррю и Бюро, вроде близнецов, одетые в черное, сходного покроя, с черненькими усиками и бритыми подбородками. И с несвежими воротничками, что неотвратимо, поскольку в Париж оба они попадали только наездами, состояли при медицинской школе в Рошфоре и в столице проводили только несколько рабочих дней в месяц для участия в экспериментах Шарко.

– То есть как порея нет? – выкрикнул однажды с гневом Буррю. И Бюро, за ним, тем же тоном:

– Нет порея, вы хотите сказать? Половой все извинялся. Я вступил с соседнего столика:

– Но зато пастернаки у них превосходные. Лично я предпочитаю. – И с улыбкой промурлыкал: – Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, сельдерея с чесноком, а индея с петухом… Сотрапезники рассмеялись и заказали по моему совету тушеный пастернак. От того и повелась наша дружеская привычка, на эту пару дней в месяц.

– Видите ли, дорогой Симонини, – рассказывал Буррю, – доктор Шарко занимается истерией. Истерия – форма невроза, проявляющегося в психомоторных, сенсорных и вегетативных нарушениях. В прошлом она считалась сугубо женским феноменом, осложнением от расстройства функции матки. Но Шарко высказал догадку, что истерические проявления равно присущи пациентам обоих полов и могут эволюционировать в паралич, эпилепсию, слепоту и глухоту, нарушения дыхания, речи и глотательного рефлекса.

– Коллега, – вмешался Бюро, – еще не сказал вам, что Шарко изобрел также терапию, излечивающую эти симптомы.

– Я как раз собирался, – раздраженно парировал Буррю. – Шарко разработал лечение гипнозом. Оно до вчерашнего дня считалось уделом шарлатанов, ну, Месмера и компании. Под действием гипноза пациенты должны восстанавливать в памяти травматические эпизоды, приведшие к возникновению истерии, и через их осознание – выздоравливать.

– В том и закавыка, капитан Симонини, – ответил мне доктор Буррю. – По нашим понятиям, то, что делается в клинике Сальпетриер, больше походит на балаган, нежели на психиатрическую больницу. То есть я хочу сказать… Я не ставлю под сомнение квалификацию доктора Шарко как безошибочного диагноста…

– Мы не ставим под сомнение, – подтвердил Бюро. – Но сама по себе эта техника гипноза… Буррю и Бюро объяснили мне различные способы приведения пациента в гипнотический транс. От открыто шарлатанских, применявшихся аббатом Фариа (я насторожился, услышав фамилию, напомнившую мне героя Дюма, но потом сказал себе: конечно, ведь Дюма, как известно, имена и детали выискивал в газетах…), до кардинально новаторской системы доктора Брайда.

– В наше время, – рассказывал Бюро, – лучшие магнетизаторы используют самые простые приемы.

– Они же самые действенные, – поддакивал Буррю. – Перед глазами у больного мерно качают медаль или ключ, он пристально смотрит. Через одну, самое большее три минуты зрачки наблюдаемого начинают дергаться, пульс разреженный, глаза полузакрыты, лицо расслаблено. Этот сон может длиться до двадцати минут.

– Сказать еще, – добавлял Бюро, – что успех этого метода зависит от подопытного. Магнетизация сводится не к посылу таинственных флюидов, как утверждал шарлатан Месмер, а к самовнушению. Индийские дервиши получают аналогичный результат, рассматривая кончик носа. А афонские монахи – свой пуп.

– Мы не абсолютизируем перспективы такой аутосуггестии, – продолжал Бюро, – хотя на практике мы в основном применяем и проверяем догадки Шарко, датируемые еще тем временем, когда он не был привержен гипнозу. Мы занимаемся раздвоением личности, при котором больной то думает, что он один человек, то считает, что он совсем другой, и ни одна из двух личностей не знает вторую. В прошлом году к нам привезли одного такого, Луи…

– Да, – встрял Буррю, – у него были паралич, бесчувственность, окоченение, мускульный спазм, гиперестезия, мутизм, раздражения кожи, кровотечения, кашель, рвота, эпилептические припадки, кататония, сомнамбулизм, пляска святого Витта, расстройства речи…

– Он и собакой считал себя, – захлебывался Бюро, – и паровозом. У него был бред преследования, сужение зрительного поля, вкусовые, обонятельные и зрительные галлюцинации, псевдотуберкулезная обструкция легких, головная боль, боль в желудке, запор, анорексия, булимия и летаргия, а также клептомания…

– Ну, в общем, – подвел итоги Буррю, – стандартный случай. Так мы с коллегой, не прибегая к гипнозу, приспособили стальную шину к правой руке пациента, и вот что мы увидели… Как волшебством переменился пациент! Паралич и нечувствительность исчезли из правой стороны его тела, дабы переместиться на левую.

– Мы просто увидели другого человека, – кивал Бюро, – и он не помнил ничего из того, что было с ним за несколько минут. В этом своем состоянии Луи являлся полным трезвенником. А в другом – почти склонялся к алкоголизму.

– Заметим, – не отставал Буррю, – что магнетическая сила вещества действует и на расстоянии. Например, при неведении испытуемого под его стул подставляли сосуд с алкогольсодержащей жидкостью. Приведенный в сомнамбулическое состояние испытуемый выказывал все симптомы опьянения.

– Вы, естественно, согласитесь, что наша методика не нарушает психическую натуру пациента, – завершил Бюро. – Гипноз лишает чувств, в то время как магнетизм не приводит к бурному шоку отдельного органа. Он попросту дает возрастающую нагрузку на нервные центры. Из разговора я понял, что эти двое недоумков, Буррю и Бюро, истязают незадачливых сумасшедших чем только в состоянии придумать, и чем хуже, тем лучше. В этом убеждении укрепил меня и доктор Дю Морье. Он слушал наш разговор от соседнего столика и по ходу дела качал головой.

– Друг мой, – поделился он, снова оказавшись через два дня за соседним столиком, – и Шарко, и эта парочка из Рошфора вместо того, чтоб разобрать жизненный опыт пациента и задуматься, каков же исток раздвоения личности, заботятся о том, чем воздействовать на больного – гипнотизмом или стальною шиной. А загадка в том, что переход от одной к другой личности у многих пациентов происходит спонтанно и непредсказуемо. Это позволяет думать о самогипнозе. Мне кажется, Шарко и его ученики недооценивают опыт доктора Азана и случай Фелиды.

Феномены еще недостаточно изученные. Расстройство памяти может наступать по причине недостаточного кровоснабжения не локализованного до сих пор участка коры головного мозга. То есть когда в наличии одномоментное сужение сосудов. В свою очередь, это может быть спровоцировано истерией. Да. Но где происходит недостаток кровоснабжения при потере памяти?

– То есть как где?

– Ну вот где? Разумеется, наш мозг состоит из пары полушарий. Может быть, у некоторых индивидов при мыслительном процессе задействуется одно полушарие полностью, а второе – не полностью? И потому нарушается воспоминание? У меня в клинике сейчас есть случай, удивительно сходный со случаем Фелиды. Девушка немногим более двадцати лет. Эта девушка, Диана…

Дю Морье замедлился, будто не хотел признаваться в каком-то деликатном деле. – …поступила от родственницы. Около двух лет назад. За это время родственница умерла. Естественно, прекратилась и оплата счетов. Но что мне делать? Выставить пациентку на улицу? Мне мало что известно о ее прошлом. Похоже, если верить ее собственным рассказам, что с возраста созревания она периодически испытывала, с интервалами в пять или шесть дней, при волнении, болевые ощущения в висках, после чего впадала в прострацию. Она предпочитает называть это сном. Но это припадки истерии. Когда она пробуждается или успокаивается, она совсем не такая, какой была до припадка. После приступа больная входит в состояние, которое у доктора Азана называется «второй кондицией». В то время как в своей кондиции, скажем так условно, «нормальной» Диана ведет себя по типу адептов масонской секты… Сразу скажу, что сам я член ложи Великого Востока, масонской ложи для приличных людей. Но вы знаете, конечно, что существуют и объединения тамплиерского толка, с выраженной наклонностью к оккультизму. И даже некоторые их фракции (маргинальные, конечно, по счастью) тяготеют к сатанизму. В кондиции, увы, для Дианиного случая «нормальной» она считает себя обожательницей Люцифера. Что-то в таком роде. У нее распущенная речь с изрядной примесью скабрезностей. Она пытается соблазнять медицинский персонал, не исключая и меня. Мне неудобно признаваться, но это так. И тем конфузнее, что Диана, как говорится, женщина интересная. Для меня несомненно, что на этой «нормальной» кондиции Дианы сказываются травмы, перенесенные ею в пубертатный период. И что, спасаясь от этих воспоминаний, она периодически переходит в кондицию «вторую». Тогда Диана превращается в мягкое чистое создание, в набожную христианку. Просит дать ей молитвенник, намеревается посетить мессу. Характерно для этого случая, как и для случая Фелиды, что во «второй» кондиции, когда она Диана добродетельная, Диана прекрасно помнит, какой была в «нормальной» кондиции, и терзается, отчего она была такой скверной, и налагает на себя взыскание – власяницу. «Вторую» кондицию она именует «благоразумным» состоянием, а свою «нормальную» кондицию считает мороком, следствием галлюцинации. В «нормальной» кондиции Диана не помнит, как вела себя во «второй». Эти два состояния чередуются. Пациентка пребывает в каждом по нескольку дней. Я солидарен с теорией доктора Азана о случаях «совершенного сомнамбулизма». Не только сомнамбулы, но и многие из тех, кто употребляет дурман, гашиш, белладонну, опиум, злоупотребляет алкоголем, по пробуждении не помнят своих поступков.

Не знаю отчего, но рассказ о клиническом случае Дианы заинтриговал меня. Помню, я сказал Дю Морье: «Я переговорю с одним господином, заботящимся о неблагополучных. Он должен знать, где может найти приют молодая сирота. К вам обратится аббат Далла Пиккола. Это важное лицо в благотворительных учреждениях».

То есть, когда я беседовал с Дю Морье, я, безусловно, знал имя Далла Пиккола. Но почему я заинтересовался этой Дианой?

Я пишу уже несколько часов, палец у меня ноет. Поел я наскоро прямо за работой, бутерброд с паштетом и несколько бокалов доброго Шато-Латур, чтобы взбодрить ум.

Поэтому я заслуживаю награды. Например, обеда у «Бребан-Вашетт». Но это невозможно до тех пор, пока я все-таки не дознался, кто я. До того времени придется мне ограничиваться набегами на пляс Мобер, быстро закупать припасы и снова прятаться в домашние стены. Так что не думаем о ресторанах. Продолжим нашу работу с пером в руке.

В те годы (полагаю, был восемьдесят пятый или восемьдесят шестой) я познакомился в «Маньи» с человеком, которого не раз уж тут назвал австрийским доктором (или немецким). Сейчас я вспомнил даже его имя. Его звали Фройд (я не уверен, что правильно написана фамилия). Лет приблизительно тридцати, он, безусловно, посещал «Маньи» лишь оттого, что на лучшее у него не хватало средств. Он был практикантом в клинике у Шарко. Он усаживался за соседний стол. Поначалу мы только вежливо кивали друг другу. Сперва я решил, что это личность меланхоличная, унылая, не уверенная в себе и робко ищущая, кому бы пожаловаться и кому излить хотя бы отчасти свои печали. Не раз и не два он пытался завести со мной разговор. Но я постоянно воздерживался. Фамилия Фройд, конечно, не настолько выраженная, как Штейнер или Розенберг, но все-таки мне хорошо известно, что все евреи, живущие и жиреющие в Париже, как правило, укрываются под немецкими фамилиями. К тому же у него и явственно крючковатый нос. Я перекинулся двумя словами на этот счет с Дю Морье. Тот развел руками:

– Вот сам не знаю, что вам сказать, но держусь от него подальше. Еврей, да еще немец – это такая смесь, которая меня не привлекает.

– Он вроде австриец? – возразил я.

– Какая же разница? Один язык, одна душа. Я не забыл, как пруссаки маршировали по Елисейским полям совсем недавно.

– Я слышал, что профессия врача одна из самых распространенных у иудеев. Конечно, после ростовщичества. Не приведи нас господь испытать нужду в деньгах или в лечении. – Лечитесь у христиан, – отрубил Дю Морье. Да, это я неудачно ляпнул.

Некоторые ученые французы, прежде чем высказать отвращение ко всему еврейскому, обязательно подчеркнут, что у них у самих есть евреи-друзья. Это такое бытующее лицемерие. У меня нет евреев-друзей. Господь меня оборони от них. Я всегда чуждался евреев. Может, это выходило у меня самопроизвольно. Потому что еврея (аналогично, как и немца) отличает сильная вонь. Это и Виктор Гюго писал – fetor judaica. Поэтому их распознают. И есть еще другие признаки, как и у педерастов. Дедушка говорил, что евреи воняют. Спертый дух у них от поедания лука и чеснока, обильной баранины и утятины: тяжесть на желудке и потребляемые вязкие сахара являются причиной еврейской желчности. Да еще и сама по себе их порода. Их испорченная кровь, вялость внутренних органов. Все они коммунисты – Маркс, Лассаль. Тут уж, приходится признать, были правы мои иезуиты. Я евреев с успехом избегаю, потому что разбираюсь в фамилиях. Австрийские еврейчики, забогатев, покупали себе фамилии покрасивее. Названия цветов, драгоценных камней, металлов: сплошные Зильберманы и Гольдштейны. Кто победнее, мог купить себе фамилию по полудрагоценным камням, например Грюншпан (по-немецки это малахит). Во Франции, так точно как и в Италии, евреи маскировались фамилиями, произведенными от городов или земель, – Равенна, Модена, Пикар, Фламанд. Черпали и из революционных якобинских святцев, где каждому дню было присвоено особое имя – Фроман (пшеничный), Авуан (от овса), Лорье (от лавра). Оно и понятно, потому что их отцы-то и были тайными зачинателями цареубийственного переворота. Да что фамилии! Имена тоже укрывают евреев. Морис – замена имени Моисей, Исидор – замена Исаака, Эдуарами прикидываются Ароны, Жаками Иаковы, Альфонсами Адамы…