Страница:

Пытаясь лучше понять то, что следует из нашей теории, мы снова и снова наталкивались на один и тот же вопрос, который, похоже, был главным из всех прочих: нашли ли мы общие биологические корни для всех религиозных переживаний? И если нашли, что эта теория говорит нам о природе духовного поиска?

Скептик мог бы сказать, что если все духовные стремления и переживания, включая желание людей вступить в контакт с божественным, имеют биологическую природу, это объясняется бредовым состоянием, нарушением биохимических процессов в скоплении нервных клеток.

Однако данные исследований методом ОФЭКТ указывают на другую возможность. Зона ориентации здесь работала в необычном режиме, но нельзя сказать, что работала неправильно, и мы полагаем, что цветные образы томограммы на экране компьютера показывали нам, как мозг превращает духовный опыт в реальность. После многих лет изучения литературы и исследований мы с Джином продолжаем думать, что имели дело с реальными неврологическими процессами, которые в ходе эволюции дали возможность нам, людям, выходить за рамки материального существования и вступать в связь с более глубокой, духовной частью нас самих, которая воспринимается нами как абсолютная и универсальная реальность, связывающая нас со всем существующим.

В данной книге мы намерены представить контекст для этих удивительных гипотез. Мы рассмотрим биологическую сторону стремления человека создавать мифы и покажем неврологические механизмы, которые придают этим мифам форму и снабжают силой. Мы поговорим о взаимосвязи мифа и ритуала и объясним, как ритуальное поведение влияет на нервные клетки мозга, создавая такие состояния, которые связаны с рядом переживаний трансцендентного, начиная с легкого ощущения духовной общности с членами конгрегации и кончая более глубинным чувством единства, которое проявляется при участии в интенсивных и продолжительных религиозных обрядах. Мы покажем, что глубокий духовный опыт святых и мистиков любой религии и любой эпохи также можно связать с той деятельностью мозга, которая наделяет ритуал трансцендентной силой. Мы также покажем, как стремление мозга интерпретировать подобные переживания может стать биологической основой различных конкретных религиозных верований.

Мой коллега и друг Джин д’Аквили, к великому сожалению, умер незадолго до того, как была начата работа над данной книгой, и его здесь остро не хватает. Именно Джин вдохновил меня заняться изучением взаимосвязи ума и духа, именно он научил меня другими глазами смотреть на сложную структуру уникального органа, находящегося в нашем черепе. Наша совместная работа – научные исследования, положенные в основу данной книги, – снова и снова вынуждала меня пересматривать мои ключевые представления о религии и, в сущности, о жизни, реальности и даже ощущении собственного Я. Это было путешествие к открытию своего Я, в котором я менялся, и совершить которое, как я думаю, нас призывает наш мозг. Далее на этих страницах представлено путешествие к самым глубинным тайнам мозга, к самой сердцевине нашего Я. Оно начинается с самого простого вопроса: каким образом мозг определяет то, что реально?

2. Аппараты мозга. Механизм восприятия

Что делает нас людьми: кора головного мозга

Скептик мог бы сказать, что если все духовные стремления и переживания, включая желание людей вступить в контакт с божественным, имеют биологическую природу, это объясняется бредовым состоянием, нарушением биохимических процессов в скоплении нервных клеток.

Однако данные исследований методом ОФЭКТ указывают на другую возможность. Зона ориентации здесь работала в необычном режиме, но нельзя сказать, что работала неправильно, и мы полагаем, что цветные образы томограммы на экране компьютера показывали нам, как мозг превращает духовный опыт в реальность. После многих лет изучения литературы и исследований мы с Джином продолжаем думать, что имели дело с реальными неврологическими процессами, которые в ходе эволюции дали возможность нам, людям, выходить за рамки материального существования и вступать в связь с более глубокой, духовной частью нас самих, которая воспринимается нами как абсолютная и универсальная реальность, связывающая нас со всем существующим.

В данной книге мы намерены представить контекст для этих удивительных гипотез. Мы рассмотрим биологическую сторону стремления человека создавать мифы и покажем неврологические механизмы, которые придают этим мифам форму и снабжают силой. Мы поговорим о взаимосвязи мифа и ритуала и объясним, как ритуальное поведение влияет на нервные клетки мозга, создавая такие состояния, которые связаны с рядом переживаний трансцендентного, начиная с легкого ощущения духовной общности с членами конгрегации и кончая более глубинным чувством единства, которое проявляется при участии в интенсивных и продолжительных религиозных обрядах. Мы покажем, что глубокий духовный опыт святых и мистиков любой религии и любой эпохи также можно связать с той деятельностью мозга, которая наделяет ритуал трансцендентной силой. Мы также покажем, как стремление мозга интерпретировать подобные переживания может стать биологической основой различных конкретных религиозных верований.

Мой коллега и друг Джин д’Аквили, к великому сожалению, умер незадолго до того, как была начата работа над данной книгой, и его здесь остро не хватает. Именно Джин вдохновил меня заняться изучением взаимосвязи ума и духа, именно он научил меня другими глазами смотреть на сложную структуру уникального органа, находящегося в нашем черепе. Наша совместная работа – научные исследования, положенные в основу данной книги, – снова и снова вынуждала меня пересматривать мои ключевые представления о религии и, в сущности, о жизни, реальности и даже ощущении собственного Я. Это было путешествие к открытию своего Я, в котором я менялся, и совершить которое, как я думаю, нас призывает наш мозг. Далее на этих страницах представлено путешествие к самым глубинным тайнам мозга, к самой сердцевине нашего Я. Оно начинается с самого простого вопроса: каким образом мозг определяет то, что реально?

2. Аппараты мозга. Механизм восприятия

В начале 1980-х ученые одного из ведущих университетских центров, занимавшихся конструированием роботов, наблюдали, как последняя их модель неуверенно, рывками передвигается с одного конца своей вселенной к другому. Эта вселенная помещалась в захламленном подвале университетского здания, используемом как склад, и составляла метров шесть в ширину. Но это был единственный мир, с которым робота познакомили программисты.

Сам робот – неуклюжее соединение процессорных блоков компьютера с подвижным металлическим каркасом – путешествовал, не покидая здания. Его не пытались сделать красивым, но хотели сделать умным, его мощный компьютерный мозг содержал специальную программу, чтобы он мог «продумать» свой путь по комнате. Робот был также снабжен рудиментарным органом зрения: к его каркасу крепилась видеокамера, которая снабжала его компьютерный мозг «сенсорными» сигналами, помогавшими успешно перемещаться в пространстве.

Ученые разработали эту модель робота для выполнения весьма простых задач: с помощью «органа зрения» безопасно перемещаться по захламленной комнате, найти дверь, ведущую в коридор, и открыть ее. Несведущему человеку могло бы показаться, что эти задачи слишком примитивны для такой сложной машины, но ученые знали, что на их решение роботу придется до предела потратить все свои вычислительные способности. Они надеялись, что этот эксперимент позволит им лучше понять способность искусственного разума взаимодействовать с окружающей обстановкой в процессе движения.

Движение было главным элементом данного эксперимента, оно ставило перед компьютерным мозгом робота крайне трудные задачи буквально на каждом совершаемом им нелегком шагу: даже самому незначительному движению предшествовала мучительно долгая пауза, посвященная анализу, – скажем, решение проблемы, как обогнуть стол, могло сделать робота неподвижным на целые часы.

Чтобы понять, почему робот продвигался так медленно, нам надо вспомнить, насколько примитивны были его инструменты для восприятия окружения. У него был только один источник информации об окружающем мире, в котором он искал свой путь: визуальные образы, поступающие на компьютер с видеокамеры, прикрепленной к его каркасу. Эти образы помогали роботу ориентироваться в среде, но при малейшем перемещении вся картина менялась: углы и расстояния становились иными, тени сдвигались, одни предметы становились ближе, а другие оказывались дальше.

Предметы в комнате, разумеется, не двигались, менялись только пространственные отношения робота с каждым из них. Каждый раз, когда робот продвигался вперед, он видел иную картину мира. Она отличалась от старой немного, но этого было достаточно, чтобы умная машина замерла на месте. Ее процессорам не хватало мощности, а программам – сложности для понимания того, что мир, запечатленный в предыдущем наборе образов, просто-напросто – чуть измененная версия все того же мира.

Таким образом, для робота любое изменение было тотальным, так что каждый новый образ был для него отражением совершенно иной вселенной. Робот не мог перенести опыт «старого» мира в мир новый – для него реальность не перетекает плавно с одного момента в другой – таким образом, новый визуальный образ представляется для него совершенно незнакомой реальностью, с которой надо учиться обращаться заново.

Сопутствующая обработка информации оказалась крайне тяжелой нагрузкой для цифрового мозга робота, и в результате он передвигался крайне медленно. В итоге, через десять часов после запуска он дошел до двери, к которой изначально стремился, взялся своей механической лапой за ее ручку, потянул на себя и открыл ее.

Но несмотря на два десятилетия стремительного развития новых технологий, даже самые мощные модели искусственного интеллекта не могут так плавно и гибко следить за изменениями реального мира, как это делает мозг. Когда перед подобными машинами ставят задачу обрабатывать информацию, не прекращая целенаправленного движения по комнате, даже самые совершенные роботы уступают в ловкости ребенку, кошке или хомяку.

По сути, выживание животного зависит от его способности взаимодействовать с его окружением так, чтобы максимально увеличить возможность найти себе пару и пропитание, одновременно сводя к минимуму риск сорваться со скалы или наткнуться на голодного хищника. Интересно, что дезориентированный робот, о котором речь шла ранее, был бы явно неспособен справиться со всеми этими задачами. Если бы он был съедобным живым существом, то стал бы легкой добычей хищника. В то же время обезьяны, кролики, мыши и любая другая подвижная живая тварь могут быстро заметить опасность и возможности, с которыми они постоянно сталкиваются в окружающем мире, и быстро на них отреагировать, что значительно повышает их шанс на выживание.

Почему живые существа способны обрабатывать сенсорную информацию успешнее, чем самые современные компьютеры? Самый вероятный ответ звучит так: потому что их сложные нейронные сети, которые занимаются интерпретацией поступающих сенсорных сигналов, были созданы не современными учеными, опирающимися на логику, а собирались, нейрон за нейроном, от самых примитивных до самых совершенных участков, методом проб и ошибок на протяжении миллионов лет эволюционного процесса[17]. Подобные неотложные конкретные проблемы выживания на протяжении бесчисленных поколений вели тонкую генетическую настройку нервной системы, которая в итоге достигла такой сложности и такой изящной целостности, что даже самые блестящие компьютерные программисты пока могут лишь мечтать о подобном уровне функционирования. Задача любого живого мозга, независимо от степени его неврологического совершенства – будь то крохотные нервные узлы, управляющие поведением насекомого, или невероятно сложный неокортекс человека – всегда оставалась одной и той же: увеличить шансы организма на выживание с помощью реакций на сырые сенсорные данные, которые при обработке складываются в рабочую картину мира.

Трудно измерить дистанцию, отделяющую мозг человека от нервной системы червя, но с неврологической точки зрения она не бесконечна. Отличия здесь в основном определяет степень сложности. Именно сложность, если рассматривать это с неврологической точки зрения, отличает червя от жабы, жабу от шимпанзе, а шимпанзе, скажем, от Стивена Хокинга.

Эволюция мозга животных в целом заключалась в том, что он становился все сложнее[20]. Эта сложность позволяла организмам все точнее оценивать состояние окружающей среды и реагировать на происходящие в ней изменения более дифференцированно и эффективно с помощью широкого набора адаптивных реакций. У таких примитивных организмов, как черви, нервная система состоит из простой цепочки нервных клеток, что позволяет животному интерпретировать реальность лишь самым грубым образом и реагировать на нее простейшими реакциями – приблизиться/убежать.

Неимоверная сложность, которую обрела в процессе эволюции нервная система, достигла своей вершины в такой уникальной конструкции, как мозг человека. Благодаря своей совершенной неврологической архитектуре мозг дает человеку мультисенсорную и многомерную картину окружающего мира. Это позволяет ему также пользоваться широким спектром сложных поведенческих реакций в ответ на опасности и возможности этого мира.

Говоря о функциях мозга, которые позволили людям всего этого достичь, употребляют самые разные слова, такие как творчество, талант, понимание или вдохновение. Но человек не мог бы быть человеком, если бы его мозг не обладал способностью генерировать богатую деталями, реальную и понятную картину мира.

Есть два принципиальных способа, позволяющих нам судить о том, какую именно функцию выполняет определенная структура мозга. Во-первых, это изучение случаев повреждений мозга любой природы, чаще всего из-за опухолей, травм или инсультов. Исследуя, какие функции выпадают при повреждении конкретного участка мозга, ученые, например, открыли, что при поражении затылочной доли ухудшается зрение, а повреждение височной доли может повлиять на речь.

Определить функции разных участков мозга можно и другим способом – с помощью изучения мозга человека, выполняющего особые задачи, методами визуализации. Этот подход называют изучением активности мозга. Методы визуализации позволяют установить, какие участки мозга активизируются при определенном поведении испытуемых.

Мы не можем подробно разобрать анатомическое строение мозга: это не соответствует нашим целям и не позволяет сделать объем книги. Однако, если мы хотим понять, как духовность связана с мозгом, нам важно иметь представление о его основных функциях. При этом мы сосредоточим внимание на тех структурах мозга, которые, как мы считаем, имеют самое непосредственное отношение к феномену духовных переживаний. Одни из этих структур участвуют в генерации некоторых эмоциональных и нейробиологических состояний, и мы рассмотрим эти структуры в следующей главе. В данной же главе мы поговорим о коре головного мозга, в которой, как считается, и следует искать местоположение природы человека. Кора мозга выполняет большую часть наивысших когнитивных функций, а ее различные центры для обработки информации, или ассоциативные зоны, собирают потоки нервных импульсов в единую осмысленную картину, которая позволяет мозгу воспринимать окружающий мир.

При рассмотрении каждой темы мы старались использовать такие понятия и модели, которые доступны рядовому читателю. Часто это не те термины, которые приняты в нейробиологии. Кроме того, мы здесь опирались отчасти на эмпирические факты, а отчасти – на гипотезы. Мы старались не смешивать первые со вторыми. Тем не менее все наши рассуждения, независимо от этого, основаны на результатах проведенных научных исследований. Заинтересованный читатель найдет ссылки на дополнительную информацию в списке литературы в конце книги.

Сам робот – неуклюжее соединение процессорных блоков компьютера с подвижным металлическим каркасом – путешествовал, не покидая здания. Его не пытались сделать красивым, но хотели сделать умным, его мощный компьютерный мозг содержал специальную программу, чтобы он мог «продумать» свой путь по комнате. Робот был также снабжен рудиментарным органом зрения: к его каркасу крепилась видеокамера, которая снабжала его компьютерный мозг «сенсорными» сигналами, помогавшими успешно перемещаться в пространстве.

Ученые разработали эту модель робота для выполнения весьма простых задач: с помощью «органа зрения» безопасно перемещаться по захламленной комнате, найти дверь, ведущую в коридор, и открыть ее. Несведущему человеку могло бы показаться, что эти задачи слишком примитивны для такой сложной машины, но ученые знали, что на их решение роботу придется до предела потратить все свои вычислительные способности. Они надеялись, что этот эксперимент позволит им лучше понять способность искусственного разума взаимодействовать с окружающей обстановкой в процессе движения.

Движение было главным элементом данного эксперимента, оно ставило перед компьютерным мозгом робота крайне трудные задачи буквально на каждом совершаемом им нелегком шагу: даже самому незначительному движению предшествовала мучительно долгая пауза, посвященная анализу, – скажем, решение проблемы, как обогнуть стол, могло сделать робота неподвижным на целые часы.

Чтобы понять, почему робот продвигался так медленно, нам надо вспомнить, насколько примитивны были его инструменты для восприятия окружения. У него был только один источник информации об окружающем мире, в котором он искал свой путь: визуальные образы, поступающие на компьютер с видеокамеры, прикрепленной к его каркасу. Эти образы помогали роботу ориентироваться в среде, но при малейшем перемещении вся картина менялась: углы и расстояния становились иными, тени сдвигались, одни предметы становились ближе, а другие оказывались дальше.

Предметы в комнате, разумеется, не двигались, менялись только пространственные отношения робота с каждым из них. Каждый раз, когда робот продвигался вперед, он видел иную картину мира. Она отличалась от старой немного, но этого было достаточно, чтобы умная машина замерла на месте. Ее процессорам не хватало мощности, а программам – сложности для понимания того, что мир, запечатленный в предыдущем наборе образов, просто-напросто – чуть измененная версия все того же мира.

Таким образом, для робота любое изменение было тотальным, так что каждый новый образ был для него отражением совершенно иной вселенной. Робот не мог перенести опыт «старого» мира в мир новый – для него реальность не перетекает плавно с одного момента в другой – таким образом, новый визуальный образ представляется для него совершенно незнакомой реальностью, с которой надо учиться обращаться заново.

Сопутствующая обработка информации оказалась крайне тяжелой нагрузкой для цифрового мозга робота, и в результате он передвигался крайне медленно. В итоге, через десять часов после запуска он дошел до двери, к которой изначально стремился, взялся своей механической лапой за ее ручку, потянул на себя и открыл ее.

Искусственный разум робота еле-еле справляется с задачами, на решение которых мозгу живого человека требуются считанные мгновенияПо завершении этого путешествия сотрудники лаборатории устроили маленький праздник. Затем робота перекатили в отправную точку его маршрута и дали задание повторить путешествие. Робот добросовестно начал новую мучительную прогулку по загроможденному помещению и после многих часов тяжелой работы снова достиг конечного пункта. Однако, пока его камера искала дверь, а компьютер сравнивал полученные визуальные образы с образцами, хранящимися в памяти, робот постоянно резко прерывал движение. Кто-то взял липкую ленту и наклеил ее на дверь, сделав маленький черный знак Х., который все изменил. Робот ничего не знал о двери с таким знаком. Ничто в его кремниевых понятиях не намекало на то, что дверь со знаком Х может по-прежнему считаться дверью. Из-за этого Х дверь в восприятии лишалась характерных для нее признаков, так что ему оставалось продолжать искать ее в других местах.

* * *

Только что описанный эксперимент был проведен около двадцати лет назад, когда высокие технологии только начали развиваться, и ученые с энтузиазмом только взялись за изучение возможностей искусственного интеллекта. Затем создавались новые поколения компьютеров, у которых увеличивались объем памяти и скорость обработки потока информации. Такие удивительные новинки, как распознавание голоса или виртуальная реальность, стали обычным явлением, и сегодня наши самые совершенные компьютеры за один миг могут решить столько математических уравнений, сколько Ньютон едва успел бы решить в течение пяти своих жизней.Но несмотря на два десятилетия стремительного развития новых технологий, даже самые мощные модели искусственного интеллекта не могут так плавно и гибко следить за изменениями реального мира, как это делает мозг. Когда перед подобными машинами ставят задачу обрабатывать информацию, не прекращая целенаправленного движения по комнате, даже самые совершенные роботы уступают в ловкости ребенку, кошке или хомяку.

Даже самые совершенные роботы уступают в ловкости ребенку, кошке или хомякуТакое несовершенство искусственного интеллекта, разумеется, не затмевает блеска разума тех ученых, которые конструируют разумные машины. Но это позволяет нам понять, как трудно собрать миллиарды битов разрозненных данных в единое, динамичное и устойчивое представление о «мире», в котором может целенаправленно и безопасно перемещаться отдельный организм. Но эту неимоверно сложную задачу постоянно решают все живые существа, даже самые примитивные. Фактически это наиважнейшее условие выживания: любой организм должен постоянно обрабатывать лавину все время поступающих к нему сенсорных данных. Их надо сортировать и обрабатывать, чтобы они складывались в одну реальную картину действительности, а затем живое существо свободно движется в этой реальности таким образом, чтобы максимально обеспечить свой шанс на выживание.

По сути, выживание животного зависит от его способности взаимодействовать с его окружением так, чтобы максимально увеличить возможность найти себе пару и пропитание, одновременно сводя к минимуму риск сорваться со скалы или наткнуться на голодного хищника. Интересно, что дезориентированный робот, о котором речь шла ранее, был бы явно неспособен справиться со всеми этими задачами. Если бы он был съедобным живым существом, то стал бы легкой добычей хищника. В то же время обезьяны, кролики, мыши и любая другая подвижная живая тварь могут быстро заметить опасность и возможности, с которыми они постоянно сталкиваются в окружающем мире, и быстро на них отреагировать, что значительно повышает их шанс на выживание.

Почему живые существа способны обрабатывать сенсорную информацию успешнее, чем самые современные компьютеры? Самый вероятный ответ звучит так: потому что их сложные нейронные сети, которые занимаются интерпретацией поступающих сенсорных сигналов, были созданы не современными учеными, опирающимися на логику, а собирались, нейрон за нейроном, от самых примитивных до самых совершенных участков, методом проб и ошибок на протяжении миллионов лет эволюционного процесса[17]. Подобные неотложные конкретные проблемы выживания на протяжении бесчисленных поколений вели тонкую генетическую настройку нервной системы, которая в итоге достигла такой сложности и такой изящной целостности, что даже самые блестящие компьютерные программисты пока могут лишь мечтать о подобном уровне функционирования. Задача любого живого мозга, независимо от степени его неврологического совершенства – будь то крохотные нервные узлы, управляющие поведением насекомого, или невероятно сложный неокортекс человека – всегда оставалась одной и той же: увеличить шансы организма на выживание с помощью реакций на сырые сенсорные данные, которые при обработке складываются в рабочую картину мира.

Задача любого живого мозга: увеличить шансы организма на выживаниеМозг всех живых существ для выполнения своей функции пользуется работой одной и той же единицы – нервной клетки, которая у разных существ работает примерно одинаково[18]. Нервная система даже самого примитивного существа действует по тем же основным законам химической стимуляции и проведения электрического импульса, что и мозг человека. Так, например, представитель класса плоских червей[19] может иметь всего лишь несколько сот нервных клеток во всем своем организме, но процессы, которые позволяют этой рудиментарной нервной системе управлять нехитрым набором действий – касающихся питания, размножения и уклонения от потенциальной опасности, – это ровно те же самые процессы, которые, умноженные и в усовершенствованном виде, действуют в удивительно сложном мозге человека и позволили, скажем, Эйнштейну ставить легендарные мысленные эксперименты или Шекспиру создать его поэзию.

Трудно измерить дистанцию, отделяющую мозг человека от нервной системы червя, но с неврологической точки зрения она не бесконечна. Отличия здесь в основном определяет степень сложности. Именно сложность, если рассматривать это с неврологической точки зрения, отличает червя от жабы, жабу от шимпанзе, а шимпанзе, скажем, от Стивена Хокинга.

Эволюция мозга животных в целом заключалась в том, что он становился все сложнее[20]. Эта сложность позволяла организмам все точнее оценивать состояние окружающей среды и реагировать на происходящие в ней изменения более дифференцированно и эффективно с помощью широкого набора адаптивных реакций. У таких примитивных организмов, как черви, нервная система состоит из простой цепочки нервных клеток, что позволяет животному интерпретировать реальность лишь самым грубым образом и реагировать на нее простейшими реакциями – приблизиться/убежать.

Нервная система даже самого примитивного существа действует по тем же основным законам химической стимуляции и проведения электрического импульса, что и мозг человекаОднако в процессе эволюции видов эта нервная цепочка стала длиннее и обрела усложненную структуру. Там появились петли и узлы. Она стала усовершенствованной сетью нервных клеток, которых стало гораздо больше: сначала миллионы, а потом миллиарды. Они стали частью в высшей степени специализированных структур, которые с высокой степенью точности обрабатывали сенсорную информацию. В итоге между структурами возникли многочисленные связи, позволявшие им обмениваться информацией, строить из нее общую богатую и многоярусную картину окружающей среды и адаптироваться к ней самыми оптимальными способами.

Неимоверная сложность, которую обрела в процессе эволюции нервная система, достигла своей вершины в такой уникальной конструкции, как мозг человека. Благодаря своей совершенной неврологической архитектуре мозг дает человеку мультисенсорную и многомерную картину окружающего мира. Это позволяет ему также пользоваться широким спектром сложных поведенческих реакций в ответ на опасности и возможности этого мира.

Человек не мог бы быть человеком, если бы его мозг не обладал способностью генерировать богатую деталями, реальную и понятную картину мираЛюди обладают способностью предвидеть развитие плохих или благоприятных ситуаций, представлять себе разные альтернативные варианты и потенциальные последствия, даже самые сложные, а также планировать пути к достижению оптимальных результатов. Благодаря человеческому мозгу, который велик по объему и сложен, люди научились хранить пищу впрок, выращивать злаки и рыть колодцы. Для повышения своих шансов на выживание они объединялись в племена и кланы, чтобы общаться, вместе охотиться, делиться запасами и успешно защищаться от опасности. По мере развития сообществ люди учились все совершеннее управлять своей средой, создавая для этого города, государства, правительства, религии, культуру, технологии и, наконец, науку.

Говоря о функциях мозга, которые позволили людям всего этого достичь, употребляют самые разные слова, такие как творчество, талант, понимание или вдохновение. Но человек не мог бы быть человеком, если бы его мозг не обладал способностью генерировать богатую деталями, реальную и понятную картину мира.

* * *

Средний вес мозга человека составляет 1,6 килограммов. По размеру он примерно соответствует большой головке цветной капусты, а по цвету и консистенции напоминает большой шар крайне прочного тофу. Маленькими связками мозг прикреплен к стенке черепа, а тонкий слой жидкости между костями черепа и внешней бороздчатой поверхностью мозга служит защитной подушкой. Эти особые извилины представляют собой различные отдельные структуры, составляющие вместе целостную архитектуру мозга. Каждая такая структура исполняет узкоспециальные функции, но одновременно тесно сотрудничает с другими частями мозга как целого. Такое сложное и утонченное взаимодействие частей позволяет мозгу направлять и интерпретировать информацию, поступающую к нему по нервным волокнам мощным потоком, и реагировать на нее должным образом.Есть два принципиальных способа, позволяющих нам судить о том, какую именно функцию выполняет определенная структура мозга. Во-первых, это изучение случаев повреждений мозга любой природы, чаще всего из-за опухолей, травм или инсультов. Исследуя, какие функции выпадают при повреждении конкретного участка мозга, ученые, например, открыли, что при поражении затылочной доли ухудшается зрение, а повреждение височной доли может повлиять на речь.

Определить функции разных участков мозга можно и другим способом – с помощью изучения мозга человека, выполняющего особые задачи, методами визуализации. Этот подход называют изучением активности мозга. Методы визуализации позволяют установить, какие участки мозга активизируются при определенном поведении испытуемых.

Мы не можем подробно разобрать анатомическое строение мозга: это не соответствует нашим целям и не позволяет сделать объем книги. Однако, если мы хотим понять, как духовность связана с мозгом, нам важно иметь представление о его основных функциях. При этом мы сосредоточим внимание на тех структурах мозга, которые, как мы считаем, имеют самое непосредственное отношение к феномену духовных переживаний. Одни из этих структур участвуют в генерации некоторых эмоциональных и нейробиологических состояний, и мы рассмотрим эти структуры в следующей главе. В данной же главе мы поговорим о коре головного мозга, в которой, как считается, и следует искать местоположение природы человека. Кора мозга выполняет большую часть наивысших когнитивных функций, а ее различные центры для обработки информации, или ассоциативные зоны, собирают потоки нервных импульсов в единую осмысленную картину, которая позволяет мозгу воспринимать окружающий мир.

При рассмотрении каждой темы мы старались использовать такие понятия и модели, которые доступны рядовому читателю. Часто это не те термины, которые приняты в нейробиологии. Кроме того, мы здесь опирались отчасти на эмпирические факты, а отчасти – на гипотезы. Мы старались не смешивать первые со вторыми. Тем не менее все наши рассуждения, независимо от этого, основаны на результатах проведенных научных исследований. Заинтересованный читатель найдет ссылки на дополнительную информацию в списке литературы в конце книги.

Что делает нас людьми: кора головного мозга

Человеческий мозг – это прежде всего знакомые нам извилины коры, которая выполняет все высшие когнитивные функции. Большую часть коры головного мозга называют неокортекс, потому что эта часть мозга появилась в процессе эволюции в последнюю очередь. Именно развитие этой «новой коры» сделало наш мозг чрезвычайно развитым, поэтому мы радикально отличаемся от всех других животных и способны создавать языки, произведения искусства, мифы и культуру.

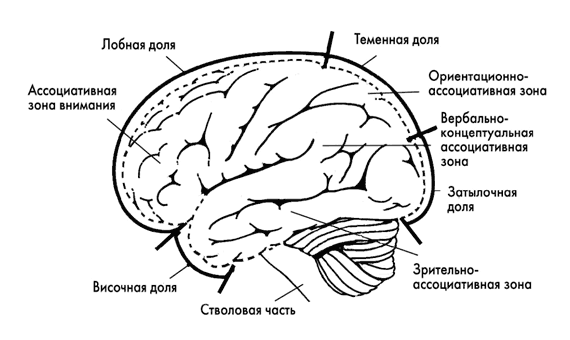

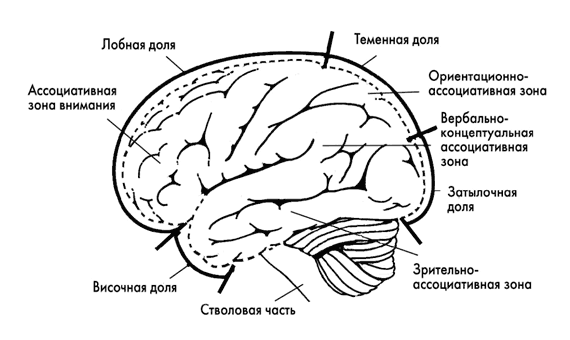

Рис. 2.1: Мозг, вид сбоку (передняя часть мозга находится от нас слева).

Кора головного мозга связана с телом посредством более примитивных подкорковых структур, которые управляют работой базовых систем жизнедеятельности, гормональной активностью и примитивными эмоциями. Подкорковые структуры связывают кору с мозговым стволом, который, в свою очередь, связывает головной мозг со спинным и с биологическими процессами тела (см. рис. 2.1)[21]. Таким образом, кора головного мозга представляет собой наиважнейший центр сенсорного и моторного контроля. Именно здесь мозг соединяется с телом, чтобы создать образ нас самих и окружающего мира.

Рис. 2.1: Мозг, вид сбоку (передняя часть мозга находится от нас слева).

Кора головного мозга связана с телом посредством более примитивных подкорковых структур, которые управляют работой базовых систем жизнедеятельности, гормональной активностью и примитивными эмоциями. Подкорковые структуры связывают кору с мозговым стволом, который, в свою очередь, связывает головной мозг со спинным и с биологическими процессами тела (см. рис. 2.1)[21]. Таким образом, кора головного мозга представляет собой наиважнейший центр сенсорного и моторного контроля. Именно здесь мозг соединяется с телом, чтобы создать образ нас самих и окружающего мира.