Страница:

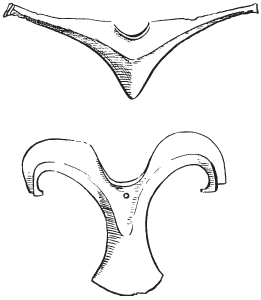

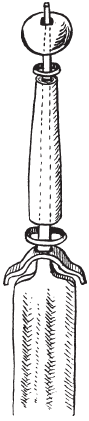

Рис. 16. Гальштаттские крыловидные оковкиНожны длинных мечей делали из дерева (возможно, таким же образом, что и ножны бронзового века) и с наружной стороны обтягивали кожей, а с внутренней выкладывали мехом. Они были снабжены бронзовой оковкой (металлическим наконечником) оригинальной формы, в виде расходящихся в стороны крыльев или рогов. Можно подумать, что подобный наконечник слишком утяжелял ножны, но эти предметы были довольно красивы, и вполне возможно, что они были сделаны именно таким образом с определенной целью. Предположительно они не были предназначены для утяжеления конца изделия, как это делали с сабельными ножнами в XIX в. При ходьбе кавалерийские офицеры демонстративно грохотали оружием по земле, в чем помогала оковка, но, как только воины вскакивали в седло, все становилось на свои места. В данном случае, кроме декоративной, тяжелая металлическая деталь играла и вполне практическую роль – не позволяла сабле слишком сильно болтаться во время быстрой рыси. Теперь вообразите себе, что воин-варвар сражается пешим или на колеснице и при этом у него под ногами болтаются длинные ножны с шестидюймовой оковкой на конце; конечно же это было бы очень неудобно. Нет, такое предположение трудно принять. В древности воины старались облегчить себе жизнь, а не сделать ее труднее исключительно ради красоты, ведь их оружие имело сугубо практическое назначение и от удобства любой детали в бою могла зависеть жизнь. Гораздо более вероятно, что эта деталь была создана для того, чтобы помогать воину вытаскивать меч из ножен. Исследование хорошо сохранившихся деталей датских мечей бронзового века показало, что в Дании (а возможно, и везде) в то время меч носили на перевязи через плечо. На верхней части ножен гальштаттского периода не было обнаружено ни следа металлического крепления, так что можно предположить, что эти большие мечи свободно свисали с плеча приблизительно таким же образом. Затем, практически наверняка, воин держал в левой руке щит, а если так, то ему трудно было бы ухватить верхнюю часть ножен той же рукой, чтобы правой вытащить меч. В этом случае меч, скорее всего, застрял бы и ножны просто вращались бы из стороны в сторону на незакрепленной перевязи – и вот здесь становится ясно, зачем понадобилась оковка, снабженная крылышками. Для того чтобы закрепить ножны и не дать им раскачиваться из стороны в сторону, нужно было всего лишь ухватить одно из крыльев и таким образом жестко зафиксировать его на то время, пока меч вытаскивается из ножен (рис. 16). С любой точки зрения это вполне жизнеспособная теория; можно быть уверенным, что теория аналогии с сабельной оковкой неверна, отчасти потому, что она бессмысленна, а отчасти потому, что, хотя археологи находили множество таких оковок, ни на одной из них нет ни малейших следов износа, которые непременно появились бы при таком обращении. Согласитесь, что, когда металлический предмет постоянно скребется о землю, камни и прочие твердые предметы, его поверхность не может остаться такой же чистой и гладкой, как в том случае, когда он спокойно висит на плече владельца. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что оковки земли не касались, а если так, то почему бы не принять теорию, которая вполне объясняет их возможное назначение?

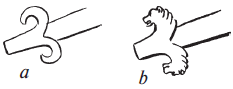

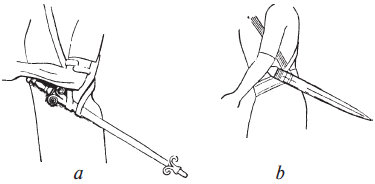

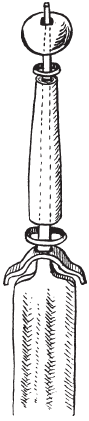

Рис. 17. Ассирийские крыловидные оковки с барельефов НимрудаРаскопки в погребениях гальштаттских воинов не дают ни малейшего намека на то, как носили эти длинные мечи (как я уже говорил, в этом случае приходится опираться на датские находки). Найденные фрагменты, о чем уже упоминалось выше, не имеют никакого крепления, с помощью которого они могли быть прицеплены к поясу. Тем не менее существуют такие археологические свидетельства, как датские бронзовые мечи или ассирийские барельефы. Между 900-м и 700 гг. до н. э. ассирийцы использовали длинные мечи (их довольно часто и четко изображали на барельефах во дворцах Ниневии и Нимруда, так что мы имеем некоторое представление о том, как их носили). Все эти мечи украшены оковками с крылышками, похожими на гальштаттские; один из типов (рис. 17, а) совершенно аналогичен упомянутому стилю. Если меч принадлежал монарху или чиновнику высокого ранга, оковка делалась либо в виде двух львов, стоящих спина к спине и своими головами образующих крылья, либо проще, в виде одной львиной головы (рис. 17, b). Ассирийские воины носили мечи на перевязи, свободно свисавшей с правого плеча, но великие, имевшие право на оковку в виде львиной головы, прятали их под складками туники. На этих рельефах ясно видно, как высоко были в основном закреплены мечи (их рукоять находилась прямо у груди). Возможно, это происходило потому, что воины сражались на колесницах: при таком способе ношения конец ножен оказывался прямо на верхнем краю борта повозки и меч легко было выхватить в нужный момент (рис. 18).

Рис. 18. Фигуры с барельефов: а – Нимруд, b – Ниневия. Прибл. 700 г. до н. э.Навершия большинства мечей, изображенных на этих барельефах, в профиль выглядят полукруглыми, т. е. в действительности имеют грибовидную форму, идентичную форме гальштаттских бронзовых изделий, хранящихся в Британском музее. О них я уже говорил.

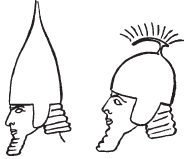

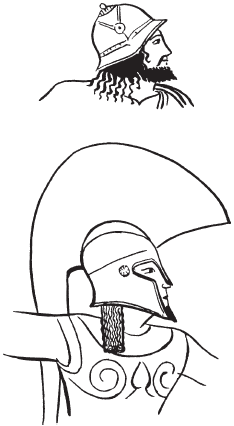

Мы видели, как в поздний гальштаттский период длинные мечи уступили место более коротким разновидностям с заостренным кончиком. Точно такая же перемена произошла за сто лет до того в Ассирии. На всех рельефах, созданных до 700 г. до н. э., изображены длинные мечи с крыловидной оковкой; после этого их место заняли короткие, остроконечные мечи с широким лезвием и без такой оковки на ножнах. Возможно, это можно считать доказательством факта, в который с трудом мог поверить Геродот: что сигинны с дунайских равнин были индийскими колонистами, а также теории, что воины раннего гальштаттского периода были странствующими наемниками из ассирийской армии. Кроме того, можно отметить, что между VIII и V вв. до н. э. ассирийцы и многие их соседи носили шлемы, очень похожие на те, что были найдены в кельтских захоронениях Западной Европы (высокие, конической формы, иногда образующие вверху острие, а иногда с пустотелым флероном в виде гребня). Такие шлемы находили только на землях кельтов и в Ассирии (рис. 19, сравните с рис. 33).

Рис. 19. Ассирийские шлемы с барельефов. НиневияДлинный или короткий меч был основным оружием гальштаттских воинов: в их захоронениях редко встречаются копья или дротики. Тем не менее иногда там их все же находят, и среди этих находок встречаются копья очень примечательного типа: это оружие с тяжелым наконечником приблизительно 15 дюймов в длину, который заканчивается пустотелым гнездом для древка. Прямо над ним лезвие резко расширяется, образуя два плоских крыла по обе стороны от очень прочного центрального удлинения, однако они очень тонки и на 3 дюйма выше гнезда их края снова присоединяются к середине. Центральный выступ (квадратного сечения) идет выше, до самого острия. Таким образом, наконечник копья состоит из длинного прута и узкого острия, причем расширение в основании образует пару режущих краев листовидной формы. Такое копье часто использовали и тысячу лет спустя, в эпоху викингов; если бы не одно четкое различие, трудно было бы отличить один вариант от другого. Однако такое отличие есть: у гальштаттских копий к верхней части древка, прямо под расширением наконечника, прикреплен кусок бронзы, похожий на очень толстый воротничок. Для археологов это большая удача – в противном случае возник бы еще один повод для путаницы в датировке, которая и без того довольно часто случается, когда практически один и тот же стиль изготовления оружия повторяется на протяжении веков.

Если копья хотя бы редко, но встречаются в этих погребениях, то доспехи практически совершенно отсутствуют. Только в одной могиле были найдены обломки щита (деревянная основа прямоугольной формы с железными обручами, усиленная заклепками). Кроме того, в незарегистрированной могиле гальштаттского периода в Моравии был обнаружен бронзовый шлем – сравнительно высокий, конической формы, очень похожий на шлемы викингов и норманнов XI в. н. э. На его верхушке находится маленькое аккуратное завершение, по форме похожее на мишень для гольфа[4]. Щиты и шлемы такого типа долгое время были популярны в Европе: с 500 г. до н. э. и практически до 100 г. н. э. первые были очень характерны для кельтской культуры, а вторые использовались приблизительно до 1150 г. н. э. на всей территории Европы.

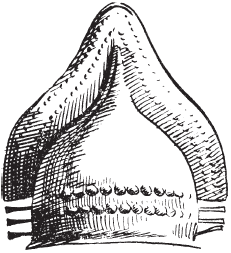

Тип шлема, не обнаруженный в захоронениях гальштаттской культуры, но использовавшийся в Северной Европе того времени, археологи связывают с северо-итальянской культурой под названием «Вилланова», существовавшей в VIII в. до н. э. Несколько шлемов такого типа были найдены в погребениях; их использовали в качестве крышек для урн с прахом воинов. Само изделие имеет форму высокой круглой шапки, верхняя часть которой сужается и образует острие. Вокруг нижней кромки идет двойной ряд бронзовых заклепок, а сзади и спереди, по центральной линии – группы из трех коротких прутьев; над ними расположен плоский гребень, точно повторяющий линию верхней части шлема (рис. 20). При носке этих предметов (как можно заключить на основе маленькой бронзовой фигурки из Реджио, в Эмилии, где изображен точно такой же предмет) гребень лежал продольно.

В Северной Италии и Юго-Западной Франции было найдено несколько доспехов из чеканной бронзы, по-видимому относившихся к началу железного века, но они происходят от средиземноморских оригиналов и не имеют прямого отношения к гальштаттской культуре.

Рис. 20. Бронзовый шлем (этрусский), VI в. до н. э.Несколько экземпляров очень больших щитов археологи обнаружили в микенских шахтах-могильниках. На одном из инкрустированных золотом клинков кинжала нарисованы охотники на львов с такими же щитами, другие изображения того же типа можно увидеть на гравированных печатях. До того как Шлиман нашел эти вещи, целые поколения ученых не могли понять упоминания о больших щитах, закрывавших все тело, которые Гомер поместил в «Илиаде». Ни археологические исследования, ни памятники греческого искусства классического периода не давали ответа на эту загадку. Многих воинов Гомер описывал сражающимися в обычном боевом наряде греков, но некоторые отрывки выглядели странными, учитывая то, что было известно по свидетельствам историков и материалам археологических раскопок, проводившихся до того, как Шлиман начал свою грандиозную работу. Это еще один случай, когда «поэтический вымысел» Гомера оказался совершеннейшей правдой, достоверной исторической информацией, которую удалось, хотя и не сразу, подтвердить фактической информацией. Впоследствии мы еще увидим немало случаев, когда описанные в литературных произведениях и считавшиеся вымыслом вещи при очередных раскопках оказывались вполне реальными.

В качестве примера можно привести такой эпизод: ахейский герой Аякс идет на бой с Гектором и несет такой щит:

Этот шит закрывал своего владельца целиком и был совершенно не похож на те, что изображали в классических произведениях. Откуда появилась эта идея у Гомера? Как и во многих других случаях, как только Шлиман обнаружил эти микенские картины, все стало ясно (см. рис. 11). Похожие изображения щитов были найдены на Крите; возможно, их использовали в качестве настенных украшений во дворце Миноса. Неизвестно, каким образом летописцы забыли упомянуть о существовании подобных изделий, но факт остается фактом – они не только использовались, но и были довольно многочисленны в те времена, когда происходило действие произведений Гомера.

Медный щит семикожный, который художник составил

Тихий, усмарь знаменитейший, в Гиле обителью живший;

Ои сей Щит сотворил легкодвижимый, семь сочетавши

Кож из тучнейших волов и восьмую из меди поверхность[5].

Дальше к востоку часто использовались шлемы и кирасы. вне зависимости от того, насколько они были популярны или непопулярны в Центральной Европе. Греческие и средиземноморские шлемы и защитные доспехи, которые использовались между 1000 г. до н. э. и окончанием римского периода в истории, были настолько многочисленны и разнообразны, что о них возможно говорить только в самом широком смысле. Для того чтобы углубиться в изучение этой темы, потребовалась бы отдельная книга или даже несколько книг, но я не ставлю себе такой задачи. Хотелось бы только дать несколько общих примеров, просто для того, чтобы дополнить общую картину. Во-первых, в «Илиаде» есть описание шлема, который в свое время был довольно обычным, к началу великой осады считался древним и совсем перестал существовать в классический период. Судя по всему, Гомеру было очень трудно его описать, он даже подчеркивает, что и в то время он был очень древним. Видимо, ко времени создания его произведений эта форма не только вышла из употребления, но и успела забыться; сохранились только самые общие представления.

Шлем, о котором мы говорим, дали Одиссею, когда он вместе с Диомедом собирался на разведку в лагерь Трои:

Как видите, это тщательное, точное и исчерпывающее описание. Судя по всему, даже во времена Троянской войны такой шлем считался диковинкой; возможно, поэтому Гомер так много о нем говорит, поскольку обычно при описании шлема он использовал простые прилагательные: «блестящий» или «сияющий». Далее следует:

Вождь Мерион предложил Одиссею и лук и колчан свой,

Отдал и меч; на главу же надел Лаэртида героя

Шлем из кожи; внутри перепутанный часто ремнями,

Крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали

Белые вепря клыки, и сюда и туда воздымаясь

В стройных, красивых рядах; в середине же полстью

подбит он.

Поскольку ни на греческой посуде, ни где-либо еще изображений таких шлемов никто не видел, ученые, историки и археологи дружно считали, что это одна из нелепостей, выдуманных Гомером. Затем появился Шлиман, который верил каждому слову гомеровских поэм. В четвертой гробнице в Микенах археолог нашел шестьдесят кабаньих зубов. Вот что он говорит:

Шлем сей – древле из стен Элеона похитил Автолик,

Там Горменида Аминтора дом крепкозданный разрушив;

В Скандии ж отдал его Киферийскому Амфидамасу;

Амфидамас подарил, как гостинец приязненный, Молу;

Мол, наконец, Мериону вручил его, храброму сыну;

Ныне сей шлем знаменитый главу осенил Одиссея.

«Обратная сторона каждого из них была срезана и стала абсолютно плоской; на ней было два отверстия, которые, вероятно, служили для того, чтобы прикреплять зуб к чему-нибудь, возможно к лошадиной сбруе. Однако в «Илиаде» говорится, что такие клыки использовались и для украшения шлемов».

Следом за этим было найдено множество маленьких пластинок из слоновой кости, на которых нарисованы воины в шлемах, покрытых кабаньими клыками, точно такими же, как и найденные в погребениях. Позже появилось несколько головок из того же материала (рис. 21) в похожих шлемах. Таким образом, за литературным свидетельством последовали исторические, и теперь уже трудно сомневаться в существовании древних шлемов, украшенных кабаньими клыками.

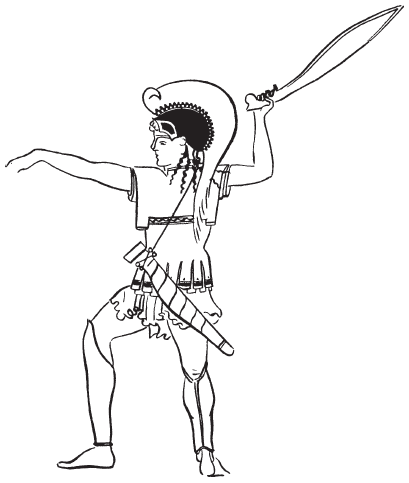

Рис. 21. Головка из слоновой кости (Микены), на которой изображен шлем, выложенный кабаньими зубамиТак появилась информация о микенском шлеме, исчезнувшем к тому времени, как начали свои труды художники, расписывавшие вазы в классический период. Все «греческие» народы использовали шлемы, вполне адекватно изображенные на аттических гончарных изделиях. Они произошли от критских и микенских оригиналов и, в свою очередь, породили этрусские и римские образцы во всевозможных вариантах. Для того чтобы получить полное представление о том, как эти шлемы выглядели и как их носили, лучше всего посмотреть на роспись греческой посуды; я демонстрирую некоторые из них на рис. 22 и 23. Практически в любом из музеев можно найти целую коллекцию аттических сосудов; это один из наиболее распространенных археологических материалов, который встречается при раскопках греческих поселений. Чаще всего сосуды приходится восстанавливать из черепков, но роспись на них сделана способом, который не исчезает веками, поэтому они вполне достойны внимания.

Рис. 22. Греческий воин с кописом с аттической гидрии. Неапольский музей. V в. до н. э.При раскопках было найдено довольно много реальных образцов таких шлемов, вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что художники морочили голову будущим поколениям ничуть не больше, чем это делал Гомер.

Рис. 23. Изображения с афинских краснолаковых ваз. V в. до н. э.В общем и целом «варвары» (так греки называли любые народы, не приобщенные к их культуре) стремились выбрать шлемы конической формы, иногда сделанные из цельного куска бронзы, но чаще из нескольких полос или пластин, соединенных заклепками. У нас нет картин с изображениями шлемов, которые носили в Британии, Галлии или Германии до прихода римлян, но, как мы уже видели, информации о персидском и ассирийском оружии вполне достаточно.

Доспехи классического микенского, греческого или римского воина состояли из нагрудника, еще одной аналогичной пластины, защищавшей спину, пары цельнометаллических наголенников, прикрывавших часть ног, и это все. Только немногие носили кирасы из цельного куска металла, это были богатые вожди, жившие до прихода римлян, а после этого – только старшие офицеры римской армии. Гоплиты или легионеры одевались в кожаные доспехи, кольчуги или одеяние, сделанное из заходящих друг на друга металлических чешуек, закрепленных на тканевой или кожаной основе, или в доспехи из металлических или бронзовых лент, обернутых вокруг тела по горизонтали, с одной стороны соединенных петлями, а с другой – застегнутых на пряжку и поддерживаемых широкими ремнями. На короткое время такой тип доспехов снова вошел в употребление между 1250-м и 1350 гг.

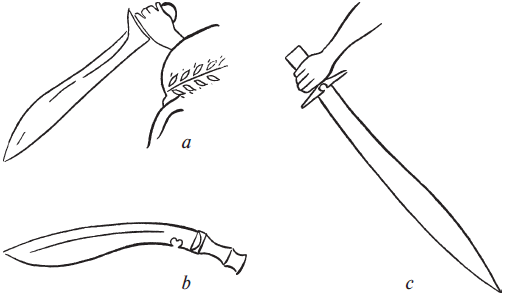

Рис. 24. Греческие кописы и современный гуркхский кукри (b)Обратите внимание, что на некоторых греческих вазах, в особенности на аттических краснолаковых гончарных изделиях V в. до н. э. (рис. 22 и 24), изображены воины с длинными изогнутыми мечами, совершенно отличающимися по форме от прямых. Греки называли их «копис» или «махайра», и, должно быть, это было очень эффективное рубящее оружие. В Северной Индии эти изделия просуществовали до наших дней в своем первозданном виде (широко известные «кукри» гуркхов). Если вы сравните копис, который я изобразил на рис. 24, а (образец взят с аттической гидрии, хранящейся в Неапольском музее) с изображением современного непальского кукри (рис. 24, b), то увидите, как мало изменилась его первоначальная форма. Кроме того, интересно отметить, что в то время, как в Индии сохранилась форма клинка (возможно, благодаря людям. Александра – я не могу поверить, что эти клинки принесли с собой арийские захватчики), рукояти, явно происходящие от этих клинков, использовали в Леванте вплоть до XVII в. Мы увидим, что изогнутый вариант меча будет периодически возникать в течение всего периода Средневековья. До середины XIV в. у таких мечей было много общего с греческим кописом, но в начале XV в. они приобрели хорошо известную форму кавалерийской сабли, популярной в начале XIX в. Позднее мы подробнее поговорим об этом; здесь я упомянул о таких мечах только для того, чтобы дать еще один пример последовательности в развитии оружия.

Глава 3

Галлы

Римский период – один из исторических мостов, которые, по всей видимости, связывают один век с другим. Бывают события, которые меняют историю человечества в ту или другую сторону, а бывают времена, память о которых не стирается веками. Именно таков был длительный период существования Римской империи, богатый победоносными завоеваниями. Она объединила под своей властью огромные территории и простояла нерушимо исключительно долгий срок, до тех пор пока орды варваров не вынудили одряхлевшую империю сдаться. При возникновении государства большая часть древних цивилизаций Восточного Средиземноморья все еще переживала свой расцвет, а к ее закату все они исчезли и господствующее положение заняли ранее неизвестные северные расы, наследники великих народов скандинавского бронзового века. О римском оружии и методах ведения войны написано так много, что, возможно, меня простят, если я не заставлю читателя пересечь этот мост, а вместо этого попрошу его последовать за мной вниз, в бездну, которую он пересекает, и там поискать немногочисленные существующие ключи к пониманию того, как из оружия варваров бронзового века возникло средневековое оружие.

Средневековые всадники мало чем обязаны римским – почти все, чем они владели, создали тевтоны, победившие римлян. Основной силой имперской армии всегда оставалась пехота – знаменитые легионеры, покорившие полмира. Всадники были элитой и, как всякая элита, не отличались числом; уже ближе к закату у Рима появились многочисленные конные отряды, но все они состояли из варваров-наемников. Именно они и были далекими предками рыцарей, о которых мы еще много будем говорить.

Мы знаем, что во времена Тацита плохо вооруженные и примитивные германцы создали племенные кодексы, содержавшие многие из абстрактных идей, на которых основан рыцарский идеал. В общем и целом эти идеи диктовала сама жизнь – верность сеньору возникла из необходимости верности вождю племени, став более абстрактной идеей. В то же время для германцев иметь вожака, который служил бы примером во всех случаях жизни, а особенно в бою, было жизненно необходимо в ситуации, когда сражения практически не прекращались. Так постепенно воплощаются потребности, а со временем абстрагируются и становятся отвлеченными понятиями, имеющим такое же отношение к философии, как и к реальности. Этот процесс получил свое развитие на протяжении веков, но начался еще в самый дикий и варварский период у народа, которому отвлеченные понятия вообще были неизвестны, просто верность своему лидеру была такой же очевидностью, как и оружие в руках, а позор, связанный с ее нарушением, не менее реальным, чем смерть.

Как мы знаем из истории, в I и II вв. до н. э. многие из тевтонских народов Скандинавии покинули свою родину и, двигаясь на восток и юг от южных берегов Балтики, прошли в глубь Центральной Европы, в Дакию и страну скифов. Они веками жили там, на равнинах в нижнем течении Дуная и в степях Украины, в тех самых местах, где впервые во времена скифского владычества появились всадники, и, в свою очередь, сами стали отличными наездниками. Изменив образ жизни, они изменили и методику сражения, а для этого потребовались новое оружие. Эти люди приспособили для своих целей оружие и доспехи, созданные в Гельветии и Норике (на территории Швейцарии и Австрии). Кажущийся парадокс состоит в том, что варвары-франки, потомки примитивных германских племен, описанных Тацитом, стали катализатором, переплавившим все эти народы, родственные между собой расы готов, лангобардов и вандалов, и превратившим их в нации современной Европы. Мы еще узнаем, как готские всадники III и IV вв. стали прародителями средневековых рыцарей.

Готы, уничтожившие римское владычество в Дакии и затем заполонившие Италию и сам Рим, дрались большими отрядами, сидя на крупных боевых конях. Их защитное вооружение состояло из шлема, кольчужной рубахи и щита; оружием служили длинные копья и широкие мечи, полностью (и по форме, и по назначению) отличавшиеся от колющего оружия римских легионеров. Не меньше отличались эти мечи и от древних листовидных клинков, от которых (минуя короткие этрусские бронзовые и греческие железные мечи) произошло римское оружие. Тогда откуда же они появились? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться к последним пяти векам до нашей эры, поскольку оружие, которое в руках готов и лангобардов опрокинуло власть Рима, уже полностью развилось к тому времени, когда римляне еще боролись с этрусками. Поэтому прежде, чем остановиться на переселении готов и их окончательной победе, нам нужно будет исследовать оружие латенской культуры, названной так по месту, где она впервые была открыта (Ла-Тене).

Средневековые всадники мало чем обязаны римским – почти все, чем они владели, создали тевтоны, победившие римлян. Основной силой имперской армии всегда оставалась пехота – знаменитые легионеры, покорившие полмира. Всадники были элитой и, как всякая элита, не отличались числом; уже ближе к закату у Рима появились многочисленные конные отряды, но все они состояли из варваров-наемников. Именно они и были далекими предками рыцарей, о которых мы еще много будем говорить.

Мы знаем, что во времена Тацита плохо вооруженные и примитивные германцы создали племенные кодексы, содержавшие многие из абстрактных идей, на которых основан рыцарский идеал. В общем и целом эти идеи диктовала сама жизнь – верность сеньору возникла из необходимости верности вождю племени, став более абстрактной идеей. В то же время для германцев иметь вожака, который служил бы примером во всех случаях жизни, а особенно в бою, было жизненно необходимо в ситуации, когда сражения практически не прекращались. Так постепенно воплощаются потребности, а со временем абстрагируются и становятся отвлеченными понятиями, имеющим такое же отношение к философии, как и к реальности. Этот процесс получил свое развитие на протяжении веков, но начался еще в самый дикий и варварский период у народа, которому отвлеченные понятия вообще были неизвестны, просто верность своему лидеру была такой же очевидностью, как и оружие в руках, а позор, связанный с ее нарушением, не менее реальным, чем смерть.

Как мы знаем из истории, в I и II вв. до н. э. многие из тевтонских народов Скандинавии покинули свою родину и, двигаясь на восток и юг от южных берегов Балтики, прошли в глубь Центральной Европы, в Дакию и страну скифов. Они веками жили там, на равнинах в нижнем течении Дуная и в степях Украины, в тех самых местах, где впервые во времена скифского владычества появились всадники, и, в свою очередь, сами стали отличными наездниками. Изменив образ жизни, они изменили и методику сражения, а для этого потребовались новое оружие. Эти люди приспособили для своих целей оружие и доспехи, созданные в Гельветии и Норике (на территории Швейцарии и Австрии). Кажущийся парадокс состоит в том, что варвары-франки, потомки примитивных германских племен, описанных Тацитом, стали катализатором, переплавившим все эти народы, родственные между собой расы готов, лангобардов и вандалов, и превратившим их в нации современной Европы. Мы еще узнаем, как готские всадники III и IV вв. стали прародителями средневековых рыцарей.

Готы, уничтожившие римское владычество в Дакии и затем заполонившие Италию и сам Рим, дрались большими отрядами, сидя на крупных боевых конях. Их защитное вооружение состояло из шлема, кольчужной рубахи и щита; оружием служили длинные копья и широкие мечи, полностью (и по форме, и по назначению) отличавшиеся от колющего оружия римских легионеров. Не меньше отличались эти мечи и от древних листовидных клинков, от которых (минуя короткие этрусские бронзовые и греческие железные мечи) произошло римское оружие. Тогда откуда же они появились? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться к последним пяти векам до нашей эры, поскольку оружие, которое в руках готов и лангобардов опрокинуло власть Рима, уже полностью развилось к тому времени, когда римляне еще боролись с этрусками. Поэтому прежде, чем остановиться на переселении готов и их окончательной победе, нам нужно будет исследовать оружие латенской культуры, названной так по месту, где она впервые была открыта (Ла-Тене).

Рис. 25. Схема, показывающая сборку рукояти латенского мечаМежду 1874-м и 1881 гг. н. э. восточный конец озера Ньюшатель пересох; шведский археолог Эмиль Вуг нашел в грязевых отмелях остатки деревянных свай, когда-то поддерживавших мост, и развалины множества жилищ, стоявших на платформах, которые опирались на эти сваи. Эти строения находились на самой кромке воды – в бывшем ложе реки, задолго до 1874 г. превращенной в канал. Поднявшись выше по течению, в сторону от отмели (давшей название самому месту – Ла-Тене), Вуг обнаружил еще несколько построек и еще один мост. В грязи, окружавшей свай в Ла-Тене, нашли огромное количество предметов, по большей части сделанных из железа. Там было около 100 мечей, более 200 наконечников копий, большое количество брошей и застежек, несколько железных горшков и много инструментов и приспособлений из железа: топоров, ножей, резаков, кос, а также несколько золотых монет, браслетов и ожерелий. Среди всего этого богатства совсем не было предметов домашнего обихода, которые всегда находили в доисторических жилищах, и, кроме того, никаких вещей, принадлежавших женщинам: ни украшений, ни зеркал, ничего (найденные броши предназначались для мужских плащей). Это полнейшее отсутствие предметов, необходимых в обычной домашней жизни, говорило о том, что здесь был всего лишь военный пост, а найденные там предметы либо хранились в армейском складе, либо предназначались для торговли. Само место служило в этой торговле перевалочным пунктом (жители Гельветии и Норика, находившихся дальше к востоку, были основными поставщиками оружия для всей Европы). Здесь можно провести параллель со множеством археологических материалов, обнаруженных в 1870 г. в ложе реки Соны, близ Шалона-на-Соне. Там стояла древняя Кабиллона, один из основных городов эдуев. Известно, что она служила военной базой и факторией. Найденные в этом месте развалины соответствуют латенским: остатки свай и множество предметов, лежащих вокруг них в грязи. Большая часть обнаруженных в этом месте объектов принадлежала латенской культуре, много было греко-римских предметов, а несколько даже принадлежало к более позднему периоду, к эпохе Меровингов.