Все знаменитые женщины, по мнению О. Вейнингера, стали таковыми потому, что вследствие половой пикантности все, что ими создается, привлекает большее внимание, чем при равных условиях созданное мужчинами. Кроме того, к творениям женщины относятся более снисходительно, не предъявляется больших требований. Женщины достигают известности за то произведение, которое вряд ли было бы отмечено, если бы оно было создано мужчиной.

Как отмечает К. Део (Deaux K., 1976), в соответствии с полоролевыми стереотипами хорошее выполнение задачи, высокий результат в чем-либо, достигнутый мужчиной, чаще всего объясняют его способностями, а точно такой же результат, достигнутый женщиной, объясняется ее старанием (усилиями), случайной удачей или другими нестабильными причинами. При этом, как показала С. Кислер (Kiesler S., 1975), фактор «усилие» у мужчин расценивается как стабильный, как необходимое условие естественной мужской потребности в достижении, как средство преодоления барьеров и трудностей, возникающих на пути достижения цели.

С позиций феминизма утверждается, что господство патриархатной идеологии уже привело мир на грань катастрофы – ядерной, экологической, духовной. Прочитав это, можно вздохнуть с облегчением: наконец-то найден рецепт спасения человечества: нужно лишь поменять патриархатную идеологию на эгалитарную, а еще лучше вернуться к матриархату…

Однако не все феминистки придерживаются позиции, что жертвами сексизма являются только женщины. Многие из них отмечают, что и мужчины могут страдать в сексистском обществе. Как пишет В. Брайсон (2001), «им навязывают роль добытчика и отказывают в активном участии в воспитании собственных детей, а заставляя подавлять неприемлемые “женские” стороны своей личности, их отчуждают от полного проявления человечности» (с. 196). Мужчины могут быть мишенями как враждебного, так и дружественного сексизма. П. Глик и С. Фиске (Glick, Fieske, 1999) описали проявления дружественного сексизма в отношении мужчин. Он выражается в матернализме (мужчина нуждается в заботе со стороны женщины), в вере, что в некоторых вещах мужчины могут быть лучше женщин (например, чаще рискуют), обладают сексуальной привлекательностью и могут доставлять женщинам удовольствие в процессе романтичесого сотрудничества.

Мужчина, который поменял профессию шахтера на медбрата, заявил, что его друзья считали, будто с ним что-то слегка не в порядке, если он хочет учиться быть сиделкой. В сходной ситуации мужчина – работник амбулаторной реабилитации психических больных и инвалидов отметил, что некоторые мужчины подозревают его в гомосексуализме, поскольку «мужчинам» не свойственно желание такого рода работы, а молодой человек, сменивший работу автомеханика на уборщика, заявил, что он не может рассказать своим друзьям, чем он зарабатывает на жизнь, потому что они будут смеяться, ведь он выполняет «женскую» работу (Cross et al., 2002).

Отмечается, что женщины подвергаются дискриминации в отношении тех работ, которые считаются маскулинными, а мужчины – в отношении тех работ, которые считаются фемининными (Davidson, Barke, 2000).

4.5. Социальные представления о предназначении мужчин и женщин в обществе

4.6. Так какой же пол «сильный»?

Глава 5. Социальный статус и права мужчин и женщин

5.1. Истоки представлений о неравенстве социального статуса и прав мужчин и женщин

Как отмечает К. Део (Deaux K., 1976), в соответствии с полоролевыми стереотипами хорошее выполнение задачи, высокий результат в чем-либо, достигнутый мужчиной, чаще всего объясняют его способностями, а точно такой же результат, достигнутый женщиной, объясняется ее старанием (усилиями), случайной удачей или другими нестабильными причинами. При этом, как показала С. Кислер (Kiesler S., 1975), фактор «усилие» у мужчин расценивается как стабильный, как необходимое условие естественной мужской потребности в достижении, как средство преодоления барьеров и трудностей, возникающих на пути достижения цели.

Део и Эмсвиллер (Deux, Emswiller, 1974) заметили, что одинаковые результаты работы мужчин и женщин не объясняются с точки зрения одних и тех же атрибуций. Результаты деятельности мужчины, работавшего над «мужским заданием», как правило, приписываются навыкам, а такие же точно результаты женщины считаются следствием везения. Наблюдение Фелдман-Саммерса и Кислера (Feldman-Summers, Kiesler, 1974) показало, что мужчины приписывали больше способностей врачу-мужчине, чем врачу-женщине. Мужчины также приписывали успех врача-женщины легкости лечения и большим усилиям.Характерно, что даже женщины, по некоторым данным, имеют некоторую предубежденность против самих себя, например, в сфере научной деятельности: студентки колледжей при оценке статей, подписанных будто бы мужчинами или женщинами, отдали предпочтение первым (Goldberg P., 1968). В эксперименте, где испытуемые обоего пола должны были оценить предлагаемые им на обозрение картины, одни из которых были якобы написаны мужчинами, а другие – женщинами, первенство тоже было отдано картинам «мужчин» (Pheterson et al., 1971). В последние годы, однако, ситуация кардинально изменилась. Д. Майерс (2000) детально изучавший этот вопрос, как и Э. Игли (Eagly A., 1994) не выявили различий в оценках результатов труда мужчин и женщин. Возможно, отвечавшие учитывали, что быть антифеминистом теперь не модно и поэтому скрывали свое истинное отношение к возможностям женщин. Во всяком случае, Дженет Свим c соавторами (Swim et al., 1995) считает, что скрытый сексизм все еще существует.

Палуди М., 2003, с. 290.

Лайза Стрейер и я (Paludi, Strauer, 1985) специально изучали взаимодействие женственности и мужественности с полом участников исследований. Мы опросили 300 студентов колледжа (150 женщин и 150 мужчин) и попросили их оценить научную статью по психологии женщин (студенты колледжа рассматривали данную область как женскую), по политике (мужская сфера) или образованию (нейтральная тема). Каждая статья была подписана женским именем (Джоан Т. Маккей), мужским именем (Джон Т. Маккей) либо на ней вообще не было имени и стояли одни инициалы (Дж. Т. Маккей) или имя, которое могло быть как мужским, так и женским (Крис Т. Маккей).Резкой критике сексизим подвергается сторонниками феминизма. Отмечается, что маскулинизированная культура деформирует не только женщин, но и мужчин. «Сильный мужчина пытается утвердиться за счет “слабой” женщины, ее подавления как личности и унижения. Но господин и раб всегда зависят друг от друга: порабощая, нельзя быть свободным» («Феминизм: перспективы…», 1992, с. 12). Читая подобное, невольно задаешься вопросом: в каком веке живут пишущие это? Неужели и в наше время все женщины подавляются и унижаются?

Мы установили, что участники более позитивно оценивали ту статью, которую, как предполагалось, написал мужчина. Кроме того, мы обнаружили, каким образом женщины и мужчины строили предположения о поле Крис Т. и безымянного автора: 87 % участников приписывали статью по политике мужчине и 96 % приписывали статью по психологии женщин автору женщине.

Палуди М., 2003, с. 291.

С позиций феминизма утверждается, что господство патриархатной идеологии уже привело мир на грань катастрофы – ядерной, экологической, духовной. Прочитав это, можно вздохнуть с облегчением: наконец-то найден рецепт спасения человечества: нужно лишь поменять патриархатную идеологию на эгалитарную, а еще лучше вернуться к матриархату…

Однако не все феминистки придерживаются позиции, что жертвами сексизма являются только женщины. Многие из них отмечают, что и мужчины могут страдать в сексистском обществе. Как пишет В. Брайсон (2001), «им навязывают роль добытчика и отказывают в активном участии в воспитании собственных детей, а заставляя подавлять неприемлемые “женские” стороны своей личности, их отчуждают от полного проявления человечности» (с. 196). Мужчины могут быть мишенями как враждебного, так и дружественного сексизма. П. Глик и С. Фиске (Glick, Fieske, 1999) описали проявления дружественного сексизма в отношении мужчин. Он выражается в матернализме (мужчина нуждается в заботе со стороны женщины), в вере, что в некоторых вещах мужчины могут быть лучше женщин (например, чаще рискуют), обладают сексуальной привлекательностью и могут доставлять женщинам удовольствие в процессе романтичесого сотрудничества.

Мужчина, который поменял профессию шахтера на медбрата, заявил, что его друзья считали, будто с ним что-то слегка не в порядке, если он хочет учиться быть сиделкой. В сходной ситуации мужчина – работник амбулаторной реабилитации психических больных и инвалидов отметил, что некоторые мужчины подозревают его в гомосексуализме, поскольку «мужчинам» не свойственно желание такого рода работы, а молодой человек, сменивший работу автомеханика на уборщика, заявил, что он не может рассказать своим друзьям, чем он зарабатывает на жизнь, потому что они будут смеяться, ведь он выполняет «женскую» работу (Cross et al., 2002).

Отмечается, что женщины подвергаются дискриминации в отношении тех работ, которые считаются маскулинными, а мужчины – в отношении тех работ, которые считаются фемининными (Davidson, Barke, 2000).

4.5. Социальные представления о предназначении мужчин и женщин в обществе

Социальные представления в отношении мужчин и женщин касаются норм их социального поведения, а также того, чем должны отличаться друг от друга мужчины и женщины по своим социальным и психологическим качествам. Вопрос этот хорошо освещен в статье И. С. Клециной (1999), поэтому ниже дается только ее краткое изложение.

В большинстве культур «мужское» отождествляется с духом, логосом, активностью, силой, культурой, рациональностью, светом, наполненностью; «женское» – с материей, хаосом, природой, пассивностью, слабостью, эмоциональностью, тьмой, пустотой, бесформенностью (Современный…, 1998, с. 179). Во многих древних мифологиях луна, земля и вода трактуются как женское начало, а огонь, солнце и тепло – как мужское. Мужчина выступает как носитель активного, социально-творческого начала, а женщина – как пассивно-природная сила. Противоположны и социальные роли, предписываемые мужчинам и женщинам. Первые являются преимущественно «инструментальными», а вторые – «экспрессивными». Мужчина – это «кормилец», а в семье осуществляет общее руководство и несет главную ответственность за дисциплинирование детей; женщина должна выполнять семейно-бытовые обязанности и обеспечивать дома душевное тепло и уют. Уже из этого перечня следует, что речь идет не просто о распределении функций между мужчинами и женщинами, но и иерархии, подчинении женщины мужчине.

В 1902 г. в России вышел труд томского епископа Макария «Образование, права и обязанности женщины», в котором наиболее предпочтительными для женщин сферами приложения способностей объявлялись: ведение хозяйства и воспитание детей, а для несемейных женщин – обучение детей (преимущественно в младших классах), медицина (лечение женщин), благотворительность, миссионерская деятельность. Рекомендовалось также изучение женщинами философии, психологии, логики, астрономии, физики, но все это при условии выполнения ими хозяйственных обязанностей. Далее автор вопрошает: «А много ли найдется у женщины времени для умственного труда при добросовестном исполнении ею обязанностей супруги, матери детей и хозяйки дома? Умственную работу не приличнее ли считать междудельем, оставивши ее, как дело, по преимуществу мужу; а ее дело – семья и хозяйство. Для этого она и назначена, для этого даны ей и способности, каких не дано мужчине» (1994, с. 25–26). Епископ Макарий считал, что счастье мужчины и женщины в разделении труда: муж вне дома, жена в доме; муж в народе, жена среди семьи.

Анализируя образ женщины в истории, Дж. Хантер (Hunter, 1976) пришла к выводу, что в целом это образ неполноценности, а процесс женской эмансипации с глубокой античности прямо связывался с деструктивными социальными последствиями, с распадом морали и разрушением семьи. Так, одна из главных причин гибели Римской империи связывалась с далеко зашедшим процессом женской эмансипации.

Обобщая бытовавшие традиционные представления о предназначении мужчин и женщин в обществе, Р. Р. Верма (1993) отмечает, что чаще всего сущность женщины характеризовалась следующими особенностями: 1) женщина неполноценное и, в сущности, зависимое существо; 2) женщина низшее по сравнению с мужчиной существо, так как ей присущи крайняя ограниченность и слабость; 3) по своей внутренней сущности она не представляет собой ценности; 4) ее основное предназначение – служить мужчине и быть ему полезной, вне системы сексуального партнерства и материнства ее существование бессмысленно и имеет второстепенное значение; 5) сама по себе женщина самоотверженна, любяща, терпима, нежна и сентиментальна, что и является ее высшими добродетелями.

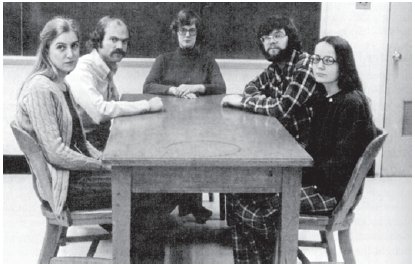

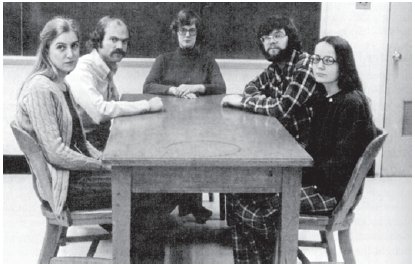

Далее им предлагалось высказать свое мнение по поводу того, кто из изображенных на фотографии внес наибольший интеллектуальный вклад в данный проект. Когда группа на фотографии состояла из одних мужчин, испытуемые преимущественно выбирали того из них, кто сидел во главе стола. Когда группа была разнополой, тоже преимущественно выбирали мужчину, занимавшего эту позицию. Но если во главе стола сидела женщина, то ее игнорировали. Каждый из мужчин на фото выбирался на роль лидера в 3 раза чаще, чем все три женщины, вместе взятые. Удивительно то, что это стереотипное представление о мужчине как о лидере было характерно и для феминисток.

В большинстве культур «мужское» отождествляется с духом, логосом, активностью, силой, культурой, рациональностью, светом, наполненностью; «женское» – с материей, хаосом, природой, пассивностью, слабостью, эмоциональностью, тьмой, пустотой, бесформенностью (Современный…, 1998, с. 179). Во многих древних мифологиях луна, земля и вода трактуются как женское начало, а огонь, солнце и тепло – как мужское. Мужчина выступает как носитель активного, социально-творческого начала, а женщина – как пассивно-природная сила. Противоположны и социальные роли, предписываемые мужчинам и женщинам. Первые являются преимущественно «инструментальными», а вторые – «экспрессивными». Мужчина – это «кормилец», а в семье осуществляет общее руководство и несет главную ответственность за дисциплинирование детей; женщина должна выполнять семейно-бытовые обязанности и обеспечивать дома душевное тепло и уют. Уже из этого перечня следует, что речь идет не просто о распределении функций между мужчинами и женщинами, но и иерархии, подчинении женщины мужчине.

В 1902 г. в России вышел труд томского епископа Макария «Образование, права и обязанности женщины», в котором наиболее предпочтительными для женщин сферами приложения способностей объявлялись: ведение хозяйства и воспитание детей, а для несемейных женщин – обучение детей (преимущественно в младших классах), медицина (лечение женщин), благотворительность, миссионерская деятельность. Рекомендовалось также изучение женщинами философии, психологии, логики, астрономии, физики, но все это при условии выполнения ими хозяйственных обязанностей. Далее автор вопрошает: «А много ли найдется у женщины времени для умственного труда при добросовестном исполнении ею обязанностей супруги, матери детей и хозяйки дома? Умственную работу не приличнее ли считать междудельем, оставивши ее, как дело, по преимуществу мужу; а ее дело – семья и хозяйство. Для этого она и назначена, для этого даны ей и способности, каких не дано мужчине» (1994, с. 25–26). Епископ Макарий считал, что счастье мужчины и женщины в разделении труда: муж вне дома, жена в доме; муж в народе, жена среди семьи.

Анализируя образ женщины в истории, Дж. Хантер (Hunter, 1976) пришла к выводу, что в целом это образ неполноценности, а процесс женской эмансипации с глубокой античности прямо связывался с деструктивными социальными последствиями, с распадом морали и разрушением семьи. Так, одна из главных причин гибели Римской империи связывалась с далеко зашедшим процессом женской эмансипации.

Обобщая бытовавшие традиционные представления о предназначении мужчин и женщин в обществе, Р. Р. Верма (1993) отмечает, что чаще всего сущность женщины характеризовалась следующими особенностями: 1) женщина неполноценное и, в сущности, зависимое существо; 2) женщина низшее по сравнению с мужчиной существо, так как ей присущи крайняя ограниченность и слабость; 3) по своей внутренней сущности она не представляет собой ценности; 4) ее основное предназначение – служить мужчине и быть ему полезной, вне системы сексуального партнерства и материнства ее существование бессмысленно и имеет второстепенное значение; 5) сама по себе женщина самоотверженна, любяща, терпима, нежна и сентиментальна, что и является ее высшими добродетелями.

Давно известно, что в организации каждого конкретного общества большое значение имеет определение роли полов. Но лишь недавно мы стали понимать, насколько трудно установить специфику каждого пола. Подход к этой проблеме зависит от типа культуры, уровня научных знаний и идеологической основы данного общества. Мир не стоит на месте ни в социальном, ни в биологическом смысле. По мере приближения к концу столетия существенный прогресс биологии и генетики коренным образом меняет наши представления о роли, обязанностях и специфических чертах мужчин и женщин, хотя еще двадцать лет назад эти характеристики считались бесспорно однозначными.Итак, эмансипированная женщина – что стоит за этим понятием? Образцовая, идеальная женщина сегодняшнего дня? Или, напротив, характер неустойчивый, тип противоречивый, отчасти аморальный? Почему слово «эмансипация» каждый раз окрашено в разные цвета – то в бодро-голубой, то в уныло-серый? Почему так принципиально неодинаково оценивают скрытое за этим явление различные люди?

Можно с уверенностью сказать, что с начала XIX в. до 1960-х гг. существовавшее на Западе определение роли полов за редким исключением не менялось. Для этого периода характерно четкое разграничение функций мужчин и женщин, доводившееся в некоторых случаях до бескомпромиссного дуализма в рамках жесткой иерархической модели. Его сторонники апеллировали к природе, религии и традициям, которые якобы существовали с древнейших времен. Женщина рожала детей и вела хозяйство. Мужчина завоевывал мир и отвечал за жизнь семьи, добывая для нее все необходимое в мирное время и защищая ее в годы войны.

Весь миропорядок держался на этом разграничении полов. Любое совпадение или смешение ролей рассматривалось как угроза освященным веками устоям, казалось чем-то противоестественным, отклонением от нормы.

Роли полов определялись соответственно «месту» каждого из них. Для женщины – это в первую очередь дом. Внешний мир – мастерские, фабрики и деловые конторы – принадлежал мужчине. Разделение мира по признаку пола (в общественной и частной жизни) привело к появлению двух строго противоположных установок в отношении мужчины и женщины, определявшихся их специфическими чертами. Находившаяся в домашнем уединении женщина вела хозяйство, растила детей, хранила семейный очаг. Для этого ей не нужны были смелость, честолюбие, решительность, предприимчивость. Мужчина же, напротив, ведя каждодневную борьбу за существование, должен был не уступать другим представителям своего пола и потому воспитывал в себе качества, считавшиеся для него естественными.

Элизабет Бадинтер (Курьер ЮНЕСКО. 1986. Апрель).

…Нынче мальчики и девочки смотрят в кино и по телевидению одни и те же фильмы, читают одни и те же книги, учителя работают с ними по общим программам, используя одинаковые приемы воспитания. Если сравнить отношение к сыну и дочери в семье, то вряд ли обнаружится значительное отличие, которое учитывало хотя бы неодинаковость их психики. Мало того, при этом за эталон нередко берется система воспитания мальчиков. Иными словами, девочек воспитывают по-мальчишечьи. Мы как будто все делаем для того, чтобы непременно воспитать «мужеподобную» женщину. Последние «достижения» в этой области – занятия дзюдо и карате. Однако девочка все же вырастет женщиной, с заложенной в ней веками генетической программой – «женщина-мать», «женщина – хранительница очага», «женщина-жена». Но, увы, женщина «в чистом виде» не получается. Система воспитания дает себя знать – возникает существо с какими-то двойственными началами: «полуженщина – полумужчина».В настоящее время многие из этих представлений потеряли свою силу, т. е. стали предрассудками,[7] однако сам по себе вопрос о предназначении мужчин и женщин не потерял своей остроты. Так, до сих пор дискутируется вопрос о том, может ли женщина выполнять роль эффективного лидера в семье и на производстве (обзор зарубежных исследований этого вопроса можно найти в работе Т. В. Бендас, 2000). Мешают объективному решению этого вопроса существующие в обществе гендерные стереотипы. Н. Портер с соавторами (Porter N. et al., 1983) давали испытуемым фотографии «группы выпускников университета, работающих над исследовательским проектом» (см. фото).

Личность эта, как правило, очень сильная. И с точки зрения психологии для удачного брака ей нужен тип «мужчины-тряпки» – человека, который во всем бы ей уступал, во всем соглашался и не принимал самостоятельных решений. Однако – вот печальный парадокс – с таким партнером ей неинтересно, плохо, тяжко! Оно и понятно: ведь все-таки она женщина, ей хочется быть слабее мужчины, хочется покровительства, совета (даже если она в этом и не признается, считая слабостью!)

…Кое-кто из работающих женщин стал забывать, что равенство с мужчиной – не тождество.

Лисовский В. Т., 1986, с. 80–82.

Далее им предлагалось высказать свое мнение по поводу того, кто из изображенных на фотографии внес наибольший интеллектуальный вклад в данный проект. Когда группа на фотографии состояла из одних мужчин, испытуемые преимущественно выбирали того из них, кто сидел во главе стола. Когда группа была разнополой, тоже преимущественно выбирали мужчину, занимавшего эту позицию. Но если во главе стола сидела женщина, то ее игнорировали. Каждый из мужчин на фото выбирался на роль лидера в 3 раза чаще, чем все три женщины, вместе взятые. Удивительно то, что это стереотипное представление о мужчине как о лидере было характерно и для феминисток.

4.6. Так какой же пол «сильный»?

В обыденном сознании мужчины представляются «сильным» полом, а женщины – «слабым». Основано такое деление прежде всего на физических (антропометрических и психомоторных) различиях между полами. Однако оно имеет много психологических и социальных следствий, в том числе установление иерархии во взаимоотношениях мужчин и женщин. Как пишет В. И. Курбатов (1993), «существует стереотип отношений сильного и слабого пола. Сила всегда прямолинейна. Она обычно избегает всяких ухищрений (как, впрочем, и правил). Однако, как и все, доведенное до своей противоположности, она превращается в свое отрицание: сила становится слабостью. А слабость, надо полагать, силой… Мужчины всегда кичились своей принадлежностью к сильному полу, возводя в культ мужество, рационализм, свою мужскую “железную” логику. Это, очевидно, мешало им снизойти до “женских” слабостей, понять их. И тогда игнорирование и незнание данных “слабостей” привели к тому, что как-то незаметно именно женские “слабости” стали самым слабым местом мужчины» (с. 10–11). Недаром еще индийский поэт VIII в. Бхатрикари в «Ста книгах о любви» писал:

Однако и с биологических позиций мужчин нельзя отнести к сильному полу. Скорее наоборот, сильным следует назвать женский пол. Ведь лица мужского пола медленнее, чем женского, развиваются в раннем онтогенезе, у мужчин хуже развита иммунная система, обеспечивающая жизнестойкость организма, наконец, женщины живут значительно дольше, чем мужчины.

«Вот он, стихотворцев произвол!

Женщины – неужто “слабый” пол,

Если мановением ресниц

Индру им дано повергнуть ниц?»

Глава 5. Социальный статус и права мужчин и женщин

5.1. Истоки представлений о неравенстве социального статуса и прав мужчин и женщин

Как считал Ф. Энгельс, смена матриархата патриархатом явилась всемирно-историческим поражением женского пола, в результате которого женщина стала рабыней мужских желаний, заняла подчиненное положение по отношению к мужчине.

Еще Аристотель писал, что мужчина по своей природе превосходит женщину, поэтому мужчина управляет, а женщина подчиняется. Он определял женщину как «бессильного мужчину» вследствие какого-то недостатка.

Платон утверждал, что души трусливых и недостойных мужчин после их смерти переселяются в женщин. В Древней Греции женщину можно было купить за несколько голов рогатого скота. Гомер, например, заплатил за жену четыре рабочих вола. Он же говорил, что нет ничего пагубнее женщин.

Подчиненное положение женщины закреплено в религиозных учениях. В индийских «Законах Ману» говорится, что в детстве женщина должна подчиняться отцу, в юности – мужу, после смерти мужа – сыновьям и что женщина никогда не должна быть свободна от подчинения. В Коране написано, что мужья стоят над женами за то, что Аллах дал первым преимущество над вторыми. В Библии можно прочитать: «Да убоится жена мужа своего», «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу».

Неудивительно, что когда Французская революция, ставившая своей задачей уничтожение всякого неравенства, провозгласила Декларацию прав человека и гражданина, в ней не нашлось места женщинам. Поэтому в 1789 г. Олимпия де Гуж разработала Декларацию прав женщины и гражданки, требуя распространить права человека и политические права и на женщин.

Еще Аристотель писал, что мужчина по своей природе превосходит женщину, поэтому мужчина управляет, а женщина подчиняется. Он определял женщину как «бессильного мужчину» вследствие какого-то недостатка.

Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление…Взгляд на женщину как на неполноценное существо отражен в трудах и других древних философов. Сократ говорил: можно считать счастьем, что ты родился мужчиной, а не женщиной. Платон благодарил богов за то, что он родился мужчиной. А в утренней молитве мужчин-евреев есть такие слова: «Хвала тебе, о Боже, господь наш и владыка мира, что не родил ты меня женщиной».

Первое послание к Тимофею, 2, 11–14

Платон утверждал, что души трусливых и недостойных мужчин после их смерти переселяются в женщин. В Древней Греции женщину можно было купить за несколько голов рогатого скота. Гомер, например, заплатил за жену четыре рабочих вола. Он же говорил, что нет ничего пагубнее женщин.

Подчиненное положение женщины закреплено в религиозных учениях. В индийских «Законах Ману» говорится, что в детстве женщина должна подчиняться отцу, в юности – мужу, после смерти мужа – сыновьям и что женщина никогда не должна быть свободна от подчинения. В Коране написано, что мужья стоят над женами за то, что Аллах дал первым преимущество над вторыми. В Библии можно прочитать: «Да убоится жена мужа своего», «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу».

И нашел я, что горше смерти – женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; добрый перед богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею.

Екклесиаст, 7, 26

Если бы Бог назначил женщине быть госпожой мужчины, он сотворил бы ее из головы, если бы рабою, то сотворил бы из ноги; но так как он назначил ей быть подругой и равной мужчине, то сотворил ее из ребра.В христианском учении женщина – это источник зла, корень всех грехов, «ворота, через которые входит дьявол»; ведь именно из-за Евы началось грехопадение человечества в лице Адама. Неслучайно именно женщины составили основной контингент жертв инквизиции. Римский поэт Ювенал в своей сатире говорил, что нет тяжбы, в которой причиной ссоры не являлась бы женщина. Всем известно выражение cherches la femme – ищите женщину. Так, по слухам, говаривал в XVIII в. поручик парижской сыскной полиции Габриель де Сартин в тех случаях, когда не удавалось найти мотив того или иного преступления. С тех пор этот принцип неоднократно декларировался в литературных произведениях: у Александра Дюма-отца в романе «Могикане Парижа», где женщины обличались как виновницы всех несчастий, у И. Тургенева в романе «Рудин», где Пигасов при рассказах о катастрофах и бедствиях спрашивал: «А как ее зовут?», подразумевая женщину, по вине которой случилась беда.

Св. Августин

Издревле ведьмой называли женщину, живущую в отдалении от людей – в лесу или в пещере…Во все времена ведьм обвиняли в одних и тех же злодеяниях. В том, что они способны навести порчу на людей, дом, животных, растения (причем первые подозрения в подобных поступках пали на женщину еще во II в. н. э.).Ж. Ж. Руссо, признававший равные способности мужчин и женщин, все же был сторонником традиционной мужской власти, считая, что жена должна быть кроткой, подчиняться мужчине и приучаться выносить от него все, даже несправедливость. Естественным предназначением женщины он считал нравиться мужчине.

Вряд ли можно сказать, когда прошел первый процесс над ведьмами. По всей видимости, они имели место наряду с обычными судебными разбирательствами, но массовое распространение приняли в Средние века. Начало всему положила инквизиция, которая создала атмосферу всеобщей подозрительности и заразила манией преследования многих священнослужителей. С середины XV в. и по вторую половину XVIII в. церковь насаждала и укореняла среди верующих отношение к женщине как к источнику всякого зла, поощряла доносительство и недоверие друг к другу.

Самое известное руководство по истреблению ведьм – «Молот ведьм» – создано инквизиторами Шпренгером и Инститорисом в 1487 г. Ужас санкционированного властями садизма понимали многие. Волосы на голове шевелятся, когда думаешь, сколько невинных женщин и детей было изощренно замучено этими борцами за веру…

Под подозрение попадали почти все женщины. И те, кто выглядели слишком безобразными, и те, кто блистали необычайной красотой, и те, кто отличались острым умом. Нельзя было никак и ничем выделяться из толпы, хотя это еще ничего не гарантировало: все, о чем говорила женщина под пытками, как правило, толковалось против нее.

Чтобы попасть в руки инквизиторов, женщине нужно было всего ничего: чтобы кто-нибудь назвал ее ведьмой и заявил, что ее образ является ему и мучает его.

На Руси колдуньи также подвергались преследованиям. В 1415 г. новгородцы сожгли двенадцать «вещих женок». В 1497 г. Иоанн III приказал утопить баб, приходивших с зельем к великой княгине Софии.

Источник: Дегтярева В. Ваш тайный советник. 2001. № 3.

Неудивительно, что когда Французская революция, ставившая своей задачей уничтожение всякого неравенства, провозгласила Декларацию прав человека и гражданина, в ней не нашлось места женщинам. Поэтому в 1789 г. Олимпия де Гуж разработала Декларацию прав женщины и гражданки, требуя распространить права человека и политические права и на женщин.

Все женщины большие мастерицы преувеличивать свои слабости, они проявляют здесь завидную изобретательность, дабы предстать этакой хрупкой драгоценностью, которой самая мельчайшая соринка причиняет невыносимую боль: самое их существование должно вызывать у мужчин сознание собственной неотесанности и чувство некоей вины.

Ф. Ницше

Сколь глубоко уязвляют нас те, кто заставляет нас превращаться лишь в ласковых комнатных собачонок! Как часто нам вкрадчиво внушают, что мы покоряем своей слабостью и царствуем благодаря покорности… Руссо утверждает, будто женщина никогда, ни на один миг не способна почувствовать себя независимой, что ею надо руководить, внушая страх, тогда лишь выявятся естественные ее прелести, она превратится в кокетку-рабыню, тем самым становясь все более соблазнительной, все более желанной подругой для мужчины, вздумавшего отвлечься от своих дел. Руссо приводит доводы, якобы почерпнутые из естественного мира… и проводит мысль, что в воспитании женщины самое главное – развить в ней покорность, и свойство это следует внушать со всей строгостью.

Источник: Мэри Уолстонкрафт, 1792 г. (Феминизм: проза, мемуары, письма, эссе. М., 1992, с. 27–28).

Так как писать умели в основном мужчины, все несчастья на свете были ими приписаны женщинам.А. Шопенгауэр, Ф. Ницше утверждали, что природа одарила женщину лишь притворством, лживостью, склонностью к изменам, неблагодарностью. «Женщина по своей натуре обречена на повиновение, ей нужен господин», – писал А. Шопенгауэр. Ему вторил Ф. Ницше: «Мужчины должны смотреть на женщину как на предмет обладания, как на собственность, которую следует забирать» (1907, с. 74). И. Кант объявил женщину недееспособной в гражданском отношении, поэтому супруг является ее естественным опекуном. Даже на границе XIX–XX вв. были ученые, которые считали, что женщина находится на низшей ступени эволюционной лестницы. В 1903 г. австрийский ученый О. Вейнингер в своей наделавшей много шума книге писал: «Женщина не хочет быть субъектом, она всегда пассивна, жаждет проявления воли, направленной на нее. Женщина доходит до своего существования, когда благодаря мужчине или ребенку она превращается в объект и этим приобретает свое существование… Женщина – ничто, поэтому из нее можно сделать все, что угодно, в то время как мужчина достигает только того, к чему сам стремится» (1991, с. 187).

С. Джонсон, английский писатель