Да, я упомянул об одном здании в Варшаве, на которое любопытно взглянуть. Это самое большое здание в Польше: «Дворец культуры и науки», который был подарен Советским Союзом. Его спроектировали советские архитекторы. Дорогая, в это просто невозможно поверить! Я не могу даже начать его описывать. Это самое величайшее уродство в мире! (Прибыл счет – его принес другой официант. Я жду сдачу.)

Здесь мое письмо должно заканчиваться. Я надеюсь, что мне не придется дожидаться сдачи слишком долго. Я отказался от кофе, потому что подумал, что это отнимет слишком много времени. И даже несмотря на это, посмотри, какое длинное письмо я могу написать во время воскресного ужина в «Гранд-отеле».

Я еще раз напоминаю, что я тебя люблю и что мне хотелось бы, чтобы ты была здесь – или, что еще лучше, чтобы я был там. Дома хорошо.

(Прибыла сдача – они немного ошиблись (на 0,55 злотых = 15 центов), но я махнул рукой).

А теперь до свидания.

Ричард.

Суббота, 29 июня, (?), 3 часа дня

Отель «Ройал Олимпик». Около бассейна.

Дорогие Гвинет, Мишель[16] (и Карл?),

Это мой третий день в Афинах.

Я пишу, сидя у бассейна, держа лист на коленях, потому что столы слишком высокие, а стулья слишком низкие.

Самолет прилетел вовремя, но перелет все равно было некомфортабельным, потому что рейс Нью-Йорк-Афины был переполнен до отказа – все места в самолете были заняты. Меня встретили профессор Иллиапулос, студент и племянник профессора, одногодок нашего Карла.

Я очень удивился, обнаружив, что погода здесь очень похожа на погоду в Пасадене, но градусов на 5 холоднее: растительность тоже очень похожа на нашу, холмы выглядят голыми и напоминают пустыню – те же растения, те же кактусы, такая же низкая влажность и такие же прохладные ночи. Но на этом сходство заканчивается. Афины – это всеохватывающее, уродливое, шумное, переполненное выхлопными газами скопление улиц, до предела заполненных действующим на нервы транспортом, который несется как стадо кроликов, когда зажигается зеленый свет, и останавливается, визжа тормозами, когда загорается красный, – и дружно гудит, когда горит желтый. Это очень похоже на Мехико-Сити, за исключением того, что люди не кажутся такими бедными – на улицах лишь изредка можно встретить нищих. Тебе, Гвинет, Афины понравились бы, потому что здесь много магазинов (все маленькие), а Карлу понравилось бы бродить по сводчатым галереям с их причудливыми поворотами и неизменными сюрпризами, особенно в старой части города.

Вчера утром я отправился в археологический музей. Мишель понравились бы все великие греческие статуи коней – особенно одна, где запечатлен маленький мальчик на огромной, галопом несущейся лошади, все это из бронзы, – очень впечатляет. Я столько всего посмотрел, что у меня даже заболели ноги. Я все перепутал – на предметах нет ярлыков, написанных должным образом. Кроме того, это начинает несколько надоедать, потому что мы и прежде видели много чего похожего. Но есть одно исключение: посреди всех этих предметов искусства была одна вещь, которая настолько от них отличалась и выглядела так странно, что казалась почти невероятной. Ее достали со дна моря в 1900 г., и она представляет собой механизм с зубчатыми передачами, весьма напоминающий внутренности современного будильника с механическим заводом. Зубья сделаны очень точно, и множество колес находится в правильном зацеплении друг с другом. Там есть градуированные круги и надписи на греческом языке. Мне стало интересно, не подлог ли это. По поводу этого предмета была даже статья в «Сайантифик Американ» за 1959 г.

Вчера днем я ходил в Акрополь, который расположен прямо в центре города – высокое каменное плато, где выстроили Парфенон и другие раки и храмы. Парфенон выглядит довольно прилично, но Храм в Сегесте, который мы с Гвинет видели в Сисили, впечатляет ничуть не меньше, потому что в него можно входить и гулять вокруг – подниматься к Парфенону или гулять между его колоннами запрещено. С нами была сестра профессора Иллиапулоса, которая с помощью блокнота – она профессиональный археолог – провела для нас экскурсию со всевозможными подробностями, датами, цитатами из Плутарха и т.п.

Оказывается, что греки очень серьезно относятся к своему прошлому. Они изучают древнегреческую археологию в начальной школе в течение 6 лет, причем у них бывает по 10 часов этого предмета в неделю. Это своего рода поклонение предкам, ибо они постоянно подчеркивают, насколько прекрасны были древние греки – и они действительно были удивительными людьми. Когда же ты стараешься приободрить их, сказав: «Да, и взгляните, насколько дальше древних греков продвинулся современный человек», – подразумевая экспериментальную науку, развитие математики, искусство эпохи Возрождения, великую глубину и понимание относительной ограниченности греческой философии и т.д и т.п., – они отвечают: «О чем это вы? А что было не так с древними греками?» Они непрерывно принижают свой век и возвышают старые времена до тех пор, пока твое указание на чудеса настоящего не начнет им казаться неоправданным недостатком восхищения прошлым.

Они очень огорчились, когда я сказал, что самым важным достижением в области математики в Европе было открытие Тартальей способа решения кубического уравнения: хотя само по себе это открытие практически бесполезно, но оно, должно быть, было чудесным в психологическом плане, поскольку оно показало, что современный человек может сделать то, чего не могли делать древние греки. Тем самым оно помогло войти в век Возрождения, который освободил человека от страха перед древними. Однако греки еще в школах учатся этому страху; они уверены, что им далеко до своих суперпредков.

Я спросил леди-археолога о том механизме, который видел в музее, – находили ли когда-нибудь другие подобные механизмы или более простые механизмы, которые привели бы к тому, что видел я, или чему-то более сложному, – однако, оказалось, что она о нем не слышала. Тогда я встретился с ней и с ее сыном, одногодком нашего Карла (который относится ко мне как к древнегреческому герою, поскольку изучает физику), в музее, чтобы показать ей этот механизм. Она попросила, чтобы я объяснил, почему считаю такую машину интересной и удивительной, так как: «Разве Эратосфен не измерял расстояние до Солнца и разве для этого не нужны были искусно сделанные научные инструменты?» О, насколько же невежественны люди, получившие классическое образование. Неудивительно, что они не ценят свой век. Они воспитаны не на этом веке и не понимают его. Однако через некоторое время она поверила, что, может быть, инструмент действительно поразителен, и отвела меня в служебные комнаты музея – несомненно, должны быть другие примеры, и она найдет полную библиографию. Что ж, других примеров не нашлось, а полной библиографией оказался каталог, состоящий из трех статей (одной из которых была та самая статья в «Сайантифик Американ») – все они были написаны одним человеком: АМЕРИКАНЦЕМ из Йеля!

Я думаю, что греки считают всех американцев, которые интересуются только механическим оборудованием, скучными людьми, тогда как существуют все эти прекрасные статуи и изображения прекрасных мифов и историй богов и богинь, которыми можно любоваться. (На самом деле, одна леди из штата музея, когда ей сказали, что американский профессор хочет более подробно узнать об экспонате 15087, заметила: «Из всех прекрасных вещей, которые есть в этом музее, почему он выбрал именно ЭТОТ? Что в нем такого особенного?»)

Все здесь жалуются на жару и переживают из-за того, как ты ее переносишь, тогда как погода действительно очень напоминает погоду в Пасадене и даже в среднем на 5 градусов прохладнее. Но все магазины и учреждения закрыты примерно с 1:30 до 5:30 («из-за жары»). Оказывается, что это действительно хорошая идея (все спят), потому что потом они работают до поздней ночи – ужин между 9:30 и 10 часами вечера, когда становится прохладно. Сейчас люди всерьез жалуются на новый закон: в целях экономии энергии все рестораны и таверны должны закрываться в 2 часа ночи. Это, по их словам, испортит всю жизнь в Афинах.

С 1:30 до 5:30 – время для сна, и я его использую, чтобы написать тебе письмо. Я скучаю по тебе, и мне действительно было бы лучше дома. Похоже, что я действительно утратил свою страсть к путешествиям. Мне осталось провести здесь еще полтора дня, меня просто завалили всевозможными книгами о прекрасном (галечном) пляже здесь, об очень важном древнем месте (хотя уже почти полностью разрушенном) там и т.п. Но я не пойду ни туда, ни сюда, потому что, оказывается, для этого нужно ехать на экскурсионном автобусе от двух до четырех часов в один конец. Нет. Я просто останусь здесь и подготовлю свое выступление на Крите. (Мне дали прочитать три дополнительные лекции двадцати греческим студентам, которые приезжают на Крит только ради того, чтобы услышать меня. Я прочитаю что-то вроде ново-зеландских лекций[17], но у меня нет даже набросков! Мне придется написать лекции заново!)

Я скучаю по всем вам, особенно, когда ложусь ночью спать – не скребутся собаки, и некому пожелать доброй ночи!

С любовью, Ричард.

P.S. ЕСЛИ ТЫ НЕ СУМЕЕШЬ РАЗОБРАТЬ ПОЧЕРК ВЫШЕ, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ – ЭТО НЕВАЖНЫЕ И БЕССВЯЗНЫЕ МЫСЛИ. СО МНОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, И Я В АФИНАХ.

Мак-Фаддин Холл

Корнеллский университет

Итака

19 ноября 1947 г.[18]

Моя дорогая семья,

Пишу вам короткое письмо перед отъездом в Рочестер. Каждую среду у нас проводится семинар, на котором кто-либо рассказывает о каком-то предмете исследования, и время от времени этот семинар проводится совместно с Рочестерским университетом. Сегодня мы едем на такой семинар в первый раз в этом семестре.

День великолепный, и путешествие должно быть прекрасным. Рочестер находится на северо-западе отсюда, на берегу озера Онтарио, так что мы будем проезжать через дикую местность.

Я еду в машине Фейнмана, и это будет ужасно весело, если мы выживем. Фейнман – это человек, к которому я начинаю питать заметное восхищение; он – первый экземпляр, которого мне удалось встретить, чрезвычайно редкого рода: коренной американский ученый. Он разработал частный вариант квантовой теории, который всеми принят как хорошая работа и для некоторых задач может оказаться полезнее общепринятого варианта этой теории. А в общем, из него просто сыплются новые идеи, большая часть которых скорее импозантна, чем полезна, и вряд ли хоть в одной из них он продвигается далеко, так как скоро любую идею заслоняет более новое вдохновение. Его самым ценным вкладом в физику является поддержание боевого духа: когда он врывается в комнату со своей самой последней плодотворной идеей и начинает излагать ее во всех подробностях с весьма обильными звуковыми эффектами и энергичным размахиванием руками, то жизнь, по крайней мере, становится нескучной.

Ричард и Арлин на прогулке в Атлантик-Сити

В день их свадьбы

Арлин в больнице

Вождь племени Бали-Хаи на южном побережье Тихого океана, 1982 (Калтех)

Час кофе в Студенческом центре «Виннет», 1964 (Калтех)

Жестикуляция во время лекции на Встрече бывших выпускников Калтеха, 1978 (Калтех)

В постановке «Фиорелло» Калтехом, 1978 (Калтех)

С сыном Карлом в день получения Нобелевской премии, 1965 (Калтех)

Описывая фейнмановские диаграммы, 1984 (Фаустин Брей)

Модулирование звуков «сумасшедшего барабана» с Ральфом Лейтоном, 1984 (Фаустин Брей)

С Мишель (3 года) и Карлом (10 лет) в Йоркшире, Англия (Би-Би-Си, Йоркширское телевидение)

Ричард и Гвинет в день их серебряной свадьбы, 1985 г. (Фотография Ясуши Онуки)

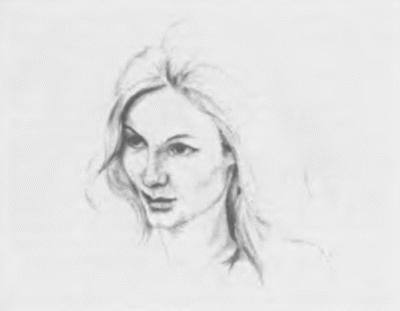

Ричард Фейнман начал брать уроки рисования в возрасте 44 лет и продолжал рисовать до конца жизни. Среди этих набросков присутствуют портреты профессиональных моделей, его друга Боба Садлера и дочери Мишель (в возрасте 14 лет). Все свои работы Фейнман подписывал псевдонимом «Офей», чтобы никто не узнал, кто же на самом деле их нарисовал.

Вайскопф, главный теоретик в Рочестере, – также очень интересный и способный человек, но нормального европейского типа; он родился в Мюнхене, где был другом Бете со студенческих времен.

Главным событием прошлой недели стал приезд Пайерлса, который… остановился на две ночи у Бете, прежде чем вернуться домой… В понедельник вечером Бете устроили вечеринку в его честь, на которую пригласили большинство молодых теоретиков. По нашему приходу нас познакомили с Генри Бете, которому сейчас пять лет; но мы на него не произвели никакого впечатления. На самом деле, он сказал лишь одно: «Хочу видеть Дика! Ты мне сказал, что он придет!» Наконец, его пришлось отправить в кровать, так как Дик (иначе называемый Фейнман) не материализовался.

Примерно через полчаса в комнату ворвался Фейнман, сказал лишь: «Мне так жаль, что я опоздал – просто, когда я сюда шел, мне в голову пришла блестящая мысль», – и тут же убежал наверх, чтобы утешить Генри. Беседа внизу прервалась, и вся компания слушала радостные звуки, доносившиеся сверху, которые иногда принимали форму дуэта, а иногда – одного человека, изображавшего целый оркестр ударных инструментов…

С любовью,

Фримен

Урабана, Иллинойс

9 апреля 1981 г.

Дорогая Сара[19],

Я только что провел три чудесных дня с Диком Фейнманом, и мне очень жаль, что тебя не было с нами, чтобы и ты могла разделить этот восторг. Шестьдесят лет и серьезная операция по удалению раковой опухоли ничуть не изменили его. Он по-прежнему остается тем Фейнманом, которого мы знали в Корнелле в старые добрые денечки.

Мы оба приехали на небольшую встречу физиков, которую Джон Уилер организовал в Техасском университете. По какой-то причине Уилер решил провести это встречу в гротескном месте под названием «Мир тенниса», сельском клубе, куда техасские нефтяные магнаты приезжают, чтобы расслабиться. Итак, мы туда явились. Все тут же начали ворчать по поводу дороговизны и экстравагантной уродливости своих комнат. Но поехать больше было некуда – или нам так казалось. Однако Дик думал иначе. Он просто сказал: «К черту это. Я не собираюсь здесь спать», – взял свой чемодан и отправился в лес.

Утром он вернулся, причем выглядел ничуть не хуже после ночи, проведенной под звездами. Он сказал, что поспал лишь немного, но это того стоило.

Мы очень много разговаривали о науке и истории, как и в старые времена. Но теперь у него появилась новая тема для разговоров: его дети. Он сказал: «Я всегда считал, что буду особенно хорошим отцом, потому что не стану пытаться подталкивать своих детей в каком-то определенном направлении. Я бы не стал пытаться сделать из них ученых или интеллектуалов, если бы они того не захотели. Я был бы не меньше счастлив, если бы они решили стать шоферами или гитаристами. На самом деле, я бы даже больше обрадовался, если бы они вышли в мир и сделали что-то реальное вместо того, чтобы быть профессорами, вроде меня. Но дети всегда находят способ поступить по-своему. Например, мой мальчик, Карл. Он учится уже на втором курсе МТИ, и все, что он хочет сделать со своей жизнью, – это стать чертовым философом!»[20]

Когда мы сидели в аэропорте в ожидании самолета, Дик вытащил блокнот и карандаш и начал рисовать лица людей, сидящих в зале ожидания. Он рисовал их поразительно хорошо. Я сказал, что мне очень жаль, что у меня нет таланта к рисованию. Он ответил: «Я всегда думал, что у меня тоже нет таланта. Но чтобы заниматься такими вещами, талант не нужен»…

С уважением,

Фримен

17 февраля 1988 г.

Лондон, Англия[21]

Дорогая миссис Фейнман,

По-моему, мы встречались не так часто, чтобы сознательно запомнить друг друга. Поэтому я прошу Вас простить мне мою дерзость, но я не мог позволить, чтобы смерть Ричарда прошла незамеченной, и поэтому я просто не мог упустить возможность добавить свое ощущение потери к Вашему.

Дик был лучшим и любимым из нескольких «дядюшек», которые окружали меня в детстве. Пока он работал в Корнелле, он был частым и всегда желанным гостем в нашем доме; человеком, на которого всегда можно было рассчитывать в том, что он найдет время, чтобы оторваться от бесед с моими родителями и остальными взрослыми и подарить свое внимание детям. Он умел как играть в разные игры, так и обучать нас уже тогда, и именно он открыл нам глаза на окружающий нас мир.

Мое самое любимое воспоминание из всех – это то, когда я, восьми– или девятилетний мальчик, сижу между Диком и своей мамой и жду, когда выдающийся естествоиспытатель Конрад Лоренц начнет читать лекцию. Я нетерпеливо вертелся на стуле, как и все дети, которых просят посидеть смирно, когда Дик повернулся ко мне и сказал: «А ты знаешь, что существует в два раза больше чисел, чем все числа?»

– Нет, этого не может быть! – Я был упрям, как все известные мне дети.

– Нет, может; я тебе покажу. Назови число.

– Один миллион. – Большое число для начала.

– Два миллиона.

– Двадцать семь.

– Пятьдесят четыре.

Я назвал, наверное, еще десять чисел, и каждый раз Дик называл мне число в два раза большее. Наступило просветление.

– Понятно; но значит чисел в три раза больше, чем все числа.

– Докажи это, – сказал дядя Дик. Он назвал число. Я назвал число, в три раза большее. Он попробовал еще одно. Я опять назвал число. И опять.

Он назвал число, слишком большое, чтобы я сумел умножить его в уме. «Трижды это число», – сказал я.

– Итак, существует ли самое большое число? – спросил он.

– Нет, – ответил я. – Потому что для каждого числа, есть числа в два и три раза большие. И есть даже то, которое в миллион раз больше.

– Правильно, и эта концепция увеличения без предела, концепция того, что не существует самого большого числа, называется «бесконечностью».

Тут пришел Лоренц, поэтому мы остановились, чтобы послушать лекцию.

Я видел Дика не слишком часто после его ухода из Корнелла. Но он оставил во мне яркие воспоминания, бесконечность и новые способы познания мира. Я очень его любил.

Искренне Ваш,

Генри Бете

Часть 2

Вступление

Совершение самоубийства

Здесь мое письмо должно заканчиваться. Я надеюсь, что мне не придется дожидаться сдачи слишком долго. Я отказался от кофе, потому что подумал, что это отнимет слишком много времени. И даже несмотря на это, посмотри, какое длинное письмо я могу написать во время воскресного ужина в «Гранд-отеле».

Я еще раз напоминаю, что я тебя люблю и что мне хотелось бы, чтобы ты была здесь – или, что еще лучше, чтобы я был там. Дома хорошо.

(Прибыла сдача – они немного ошиблись (на 0,55 злотых = 15 центов), но я махнул рукой).

А теперь до свидания.

Ричард.

Суббота, 29 июня, (?), 3 часа дня

Отель «Ройал Олимпик». Около бассейна.

Дорогие Гвинет, Мишель[16] (и Карл?),

Это мой третий день в Афинах.

Я пишу, сидя у бассейна, держа лист на коленях, потому что столы слишком высокие, а стулья слишком низкие.

Самолет прилетел вовремя, но перелет все равно было некомфортабельным, потому что рейс Нью-Йорк-Афины был переполнен до отказа – все места в самолете были заняты. Меня встретили профессор Иллиапулос, студент и племянник профессора, одногодок нашего Карла.

Я очень удивился, обнаружив, что погода здесь очень похожа на погоду в Пасадене, но градусов на 5 холоднее: растительность тоже очень похожа на нашу, холмы выглядят голыми и напоминают пустыню – те же растения, те же кактусы, такая же низкая влажность и такие же прохладные ночи. Но на этом сходство заканчивается. Афины – это всеохватывающее, уродливое, шумное, переполненное выхлопными газами скопление улиц, до предела заполненных действующим на нервы транспортом, который несется как стадо кроликов, когда зажигается зеленый свет, и останавливается, визжа тормозами, когда загорается красный, – и дружно гудит, когда горит желтый. Это очень похоже на Мехико-Сити, за исключением того, что люди не кажутся такими бедными – на улицах лишь изредка можно встретить нищих. Тебе, Гвинет, Афины понравились бы, потому что здесь много магазинов (все маленькие), а Карлу понравилось бы бродить по сводчатым галереям с их причудливыми поворотами и неизменными сюрпризами, особенно в старой части города.

Вчера утром я отправился в археологический музей. Мишель понравились бы все великие греческие статуи коней – особенно одна, где запечатлен маленький мальчик на огромной, галопом несущейся лошади, все это из бронзы, – очень впечатляет. Я столько всего посмотрел, что у меня даже заболели ноги. Я все перепутал – на предметах нет ярлыков, написанных должным образом. Кроме того, это начинает несколько надоедать, потому что мы и прежде видели много чего похожего. Но есть одно исключение: посреди всех этих предметов искусства была одна вещь, которая настолько от них отличалась и выглядела так странно, что казалась почти невероятной. Ее достали со дна моря в 1900 г., и она представляет собой механизм с зубчатыми передачами, весьма напоминающий внутренности современного будильника с механическим заводом. Зубья сделаны очень точно, и множество колес находится в правильном зацеплении друг с другом. Там есть градуированные круги и надписи на греческом языке. Мне стало интересно, не подлог ли это. По поводу этого предмета была даже статья в «Сайантифик Американ» за 1959 г.

Вчера днем я ходил в Акрополь, который расположен прямо в центре города – высокое каменное плато, где выстроили Парфенон и другие раки и храмы. Парфенон выглядит довольно прилично, но Храм в Сегесте, который мы с Гвинет видели в Сисили, впечатляет ничуть не меньше, потому что в него можно входить и гулять вокруг – подниматься к Парфенону или гулять между его колоннами запрещено. С нами была сестра профессора Иллиапулоса, которая с помощью блокнота – она профессиональный археолог – провела для нас экскурсию со всевозможными подробностями, датами, цитатами из Плутарха и т.п.

Оказывается, что греки очень серьезно относятся к своему прошлому. Они изучают древнегреческую археологию в начальной школе в течение 6 лет, причем у них бывает по 10 часов этого предмета в неделю. Это своего рода поклонение предкам, ибо они постоянно подчеркивают, насколько прекрасны были древние греки – и они действительно были удивительными людьми. Когда же ты стараешься приободрить их, сказав: «Да, и взгляните, насколько дальше древних греков продвинулся современный человек», – подразумевая экспериментальную науку, развитие математики, искусство эпохи Возрождения, великую глубину и понимание относительной ограниченности греческой философии и т.д и т.п., – они отвечают: «О чем это вы? А что было не так с древними греками?» Они непрерывно принижают свой век и возвышают старые времена до тех пор, пока твое указание на чудеса настоящего не начнет им казаться неоправданным недостатком восхищения прошлым.

Они очень огорчились, когда я сказал, что самым важным достижением в области математики в Европе было открытие Тартальей способа решения кубического уравнения: хотя само по себе это открытие практически бесполезно, но оно, должно быть, было чудесным в психологическом плане, поскольку оно показало, что современный человек может сделать то, чего не могли делать древние греки. Тем самым оно помогло войти в век Возрождения, который освободил человека от страха перед древними. Однако греки еще в школах учатся этому страху; они уверены, что им далеко до своих суперпредков.

Я спросил леди-археолога о том механизме, который видел в музее, – находили ли когда-нибудь другие подобные механизмы или более простые механизмы, которые привели бы к тому, что видел я, или чему-то более сложному, – однако, оказалось, что она о нем не слышала. Тогда я встретился с ней и с ее сыном, одногодком нашего Карла (который относится ко мне как к древнегреческому герою, поскольку изучает физику), в музее, чтобы показать ей этот механизм. Она попросила, чтобы я объяснил, почему считаю такую машину интересной и удивительной, так как: «Разве Эратосфен не измерял расстояние до Солнца и разве для этого не нужны были искусно сделанные научные инструменты?» О, насколько же невежественны люди, получившие классическое образование. Неудивительно, что они не ценят свой век. Они воспитаны не на этом веке и не понимают его. Однако через некоторое время она поверила, что, может быть, инструмент действительно поразителен, и отвела меня в служебные комнаты музея – несомненно, должны быть другие примеры, и она найдет полную библиографию. Что ж, других примеров не нашлось, а полной библиографией оказался каталог, состоящий из трех статей (одной из которых была та самая статья в «Сайантифик Американ») – все они были написаны одним человеком: АМЕРИКАНЦЕМ из Йеля!

Я думаю, что греки считают всех американцев, которые интересуются только механическим оборудованием, скучными людьми, тогда как существуют все эти прекрасные статуи и изображения прекрасных мифов и историй богов и богинь, которыми можно любоваться. (На самом деле, одна леди из штата музея, когда ей сказали, что американский профессор хочет более подробно узнать об экспонате 15087, заметила: «Из всех прекрасных вещей, которые есть в этом музее, почему он выбрал именно ЭТОТ? Что в нем такого особенного?»)

Все здесь жалуются на жару и переживают из-за того, как ты ее переносишь, тогда как погода действительно очень напоминает погоду в Пасадене и даже в среднем на 5 градусов прохладнее. Но все магазины и учреждения закрыты примерно с 1:30 до 5:30 («из-за жары»). Оказывается, что это действительно хорошая идея (все спят), потому что потом они работают до поздней ночи – ужин между 9:30 и 10 часами вечера, когда становится прохладно. Сейчас люди всерьез жалуются на новый закон: в целях экономии энергии все рестораны и таверны должны закрываться в 2 часа ночи. Это, по их словам, испортит всю жизнь в Афинах.

С 1:30 до 5:30 – время для сна, и я его использую, чтобы написать тебе письмо. Я скучаю по тебе, и мне действительно было бы лучше дома. Похоже, что я действительно утратил свою страсть к путешествиям. Мне осталось провести здесь еще полтора дня, меня просто завалили всевозможными книгами о прекрасном (галечном) пляже здесь, об очень важном древнем месте (хотя уже почти полностью разрушенном) там и т.п. Но я не пойду ни туда, ни сюда, потому что, оказывается, для этого нужно ехать на экскурсионном автобусе от двух до четырех часов в один конец. Нет. Я просто останусь здесь и подготовлю свое выступление на Крите. (Мне дали прочитать три дополнительные лекции двадцати греческим студентам, которые приезжают на Крит только ради того, чтобы услышать меня. Я прочитаю что-то вроде ново-зеландских лекций[17], но у меня нет даже набросков! Мне придется написать лекции заново!)

Я скучаю по всем вам, особенно, когда ложусь ночью спать – не скребутся собаки, и некому пожелать доброй ночи!

С любовью, Ричард.

P.S. ЕСЛИ ТЫ НЕ СУМЕЕШЬ РАЗОБРАТЬ ПОЧЕРК ВЫШЕ, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ – ЭТО НЕВАЖНЫЕ И БЕССВЯЗНЫЕ МЫСЛИ. СО МНОЙ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, И Я В АФИНАХ.

Мак-Фаддин Холл

Корнеллский университет

Итака

19 ноября 1947 г.[18]

Моя дорогая семья,

Пишу вам короткое письмо перед отъездом в Рочестер. Каждую среду у нас проводится семинар, на котором кто-либо рассказывает о каком-то предмете исследования, и время от времени этот семинар проводится совместно с Рочестерским университетом. Сегодня мы едем на такой семинар в первый раз в этом семестре.

День великолепный, и путешествие должно быть прекрасным. Рочестер находится на северо-западе отсюда, на берегу озера Онтарио, так что мы будем проезжать через дикую местность.

Я еду в машине Фейнмана, и это будет ужасно весело, если мы выживем. Фейнман – это человек, к которому я начинаю питать заметное восхищение; он – первый экземпляр, которого мне удалось встретить, чрезвычайно редкого рода: коренной американский ученый. Он разработал частный вариант квантовой теории, который всеми принят как хорошая работа и для некоторых задач может оказаться полезнее общепринятого варианта этой теории. А в общем, из него просто сыплются новые идеи, большая часть которых скорее импозантна, чем полезна, и вряд ли хоть в одной из них он продвигается далеко, так как скоро любую идею заслоняет более новое вдохновение. Его самым ценным вкладом в физику является поддержание боевого духа: когда он врывается в комнату со своей самой последней плодотворной идеей и начинает излагать ее во всех подробностях с весьма обильными звуковыми эффектами и энергичным размахиванием руками, то жизнь, по крайней мере, становится нескучной.

Ричард и Арлин на прогулке в Атлантик-Сити

В день их свадьбы

Арлин в больнице

Вождь племени Бали-Хаи на южном побережье Тихого океана, 1982 (Калтех)

Час кофе в Студенческом центре «Виннет», 1964 (Калтех)

Жестикуляция во время лекции на Встрече бывших выпускников Калтеха, 1978 (Калтех)

В постановке «Фиорелло» Калтехом, 1978 (Калтех)

С сыном Карлом в день получения Нобелевской премии, 1965 (Калтех)

Описывая фейнмановские диаграммы, 1984 (Фаустин Брей)

Модулирование звуков «сумасшедшего барабана» с Ральфом Лейтоном, 1984 (Фаустин Брей)

С Мишель (3 года) и Карлом (10 лет) в Йоркшире, Англия (Би-Би-Си, Йоркширское телевидение)

Ричард и Гвинет в день их серебряной свадьбы, 1985 г. (Фотография Ясуши Онуки)

Ричард Фейнман начал брать уроки рисования в возрасте 44 лет и продолжал рисовать до конца жизни. Среди этих набросков присутствуют портреты профессиональных моделей, его друга Боба Садлера и дочери Мишель (в возрасте 14 лет). Все свои работы Фейнман подписывал псевдонимом «Офей», чтобы никто не узнал, кто же на самом деле их нарисовал.

Вайскопф, главный теоретик в Рочестере, – также очень интересный и способный человек, но нормального европейского типа; он родился в Мюнхене, где был другом Бете со студенческих времен.

Главным событием прошлой недели стал приезд Пайерлса, который… остановился на две ночи у Бете, прежде чем вернуться домой… В понедельник вечером Бете устроили вечеринку в его честь, на которую пригласили большинство молодых теоретиков. По нашему приходу нас познакомили с Генри Бете, которому сейчас пять лет; но мы на него не произвели никакого впечатления. На самом деле, он сказал лишь одно: «Хочу видеть Дика! Ты мне сказал, что он придет!» Наконец, его пришлось отправить в кровать, так как Дик (иначе называемый Фейнман) не материализовался.

Примерно через полчаса в комнату ворвался Фейнман, сказал лишь: «Мне так жаль, что я опоздал – просто, когда я сюда шел, мне в голову пришла блестящая мысль», – и тут же убежал наверх, чтобы утешить Генри. Беседа внизу прервалась, и вся компания слушала радостные звуки, доносившиеся сверху, которые иногда принимали форму дуэта, а иногда – одного человека, изображавшего целый оркестр ударных инструментов…

С любовью,

Фримен

Урабана, Иллинойс

9 апреля 1981 г.

Дорогая Сара[19],

Я только что провел три чудесных дня с Диком Фейнманом, и мне очень жаль, что тебя не было с нами, чтобы и ты могла разделить этот восторг. Шестьдесят лет и серьезная операция по удалению раковой опухоли ничуть не изменили его. Он по-прежнему остается тем Фейнманом, которого мы знали в Корнелле в старые добрые денечки.

Мы оба приехали на небольшую встречу физиков, которую Джон Уилер организовал в Техасском университете. По какой-то причине Уилер решил провести это встречу в гротескном месте под названием «Мир тенниса», сельском клубе, куда техасские нефтяные магнаты приезжают, чтобы расслабиться. Итак, мы туда явились. Все тут же начали ворчать по поводу дороговизны и экстравагантной уродливости своих комнат. Но поехать больше было некуда – или нам так казалось. Однако Дик думал иначе. Он просто сказал: «К черту это. Я не собираюсь здесь спать», – взял свой чемодан и отправился в лес.

Утром он вернулся, причем выглядел ничуть не хуже после ночи, проведенной под звездами. Он сказал, что поспал лишь немного, но это того стоило.

Мы очень много разговаривали о науке и истории, как и в старые времена. Но теперь у него появилась новая тема для разговоров: его дети. Он сказал: «Я всегда считал, что буду особенно хорошим отцом, потому что не стану пытаться подталкивать своих детей в каком-то определенном направлении. Я бы не стал пытаться сделать из них ученых или интеллектуалов, если бы они того не захотели. Я был бы не меньше счастлив, если бы они решили стать шоферами или гитаристами. На самом деле, я бы даже больше обрадовался, если бы они вышли в мир и сделали что-то реальное вместо того, чтобы быть профессорами, вроде меня. Но дети всегда находят способ поступить по-своему. Например, мой мальчик, Карл. Он учится уже на втором курсе МТИ, и все, что он хочет сделать со своей жизнью, – это стать чертовым философом!»[20]

Когда мы сидели в аэропорте в ожидании самолета, Дик вытащил блокнот и карандаш и начал рисовать лица людей, сидящих в зале ожидания. Он рисовал их поразительно хорошо. Я сказал, что мне очень жаль, что у меня нет таланта к рисованию. Он ответил: «Я всегда думал, что у меня тоже нет таланта. Но чтобы заниматься такими вещами, талант не нужен»…

С уважением,

Фримен

17 февраля 1988 г.

Лондон, Англия[21]

Дорогая миссис Фейнман,

По-моему, мы встречались не так часто, чтобы сознательно запомнить друг друга. Поэтому я прошу Вас простить мне мою дерзость, но я не мог позволить, чтобы смерть Ричарда прошла незамеченной, и поэтому я просто не мог упустить возможность добавить свое ощущение потери к Вашему.

Дик был лучшим и любимым из нескольких «дядюшек», которые окружали меня в детстве. Пока он работал в Корнелле, он был частым и всегда желанным гостем в нашем доме; человеком, на которого всегда можно было рассчитывать в том, что он найдет время, чтобы оторваться от бесед с моими родителями и остальными взрослыми и подарить свое внимание детям. Он умел как играть в разные игры, так и обучать нас уже тогда, и именно он открыл нам глаза на окружающий нас мир.

Мое самое любимое воспоминание из всех – это то, когда я, восьми– или девятилетний мальчик, сижу между Диком и своей мамой и жду, когда выдающийся естествоиспытатель Конрад Лоренц начнет читать лекцию. Я нетерпеливо вертелся на стуле, как и все дети, которых просят посидеть смирно, когда Дик повернулся ко мне и сказал: «А ты знаешь, что существует в два раза больше чисел, чем все числа?»

– Нет, этого не может быть! – Я был упрям, как все известные мне дети.

– Нет, может; я тебе покажу. Назови число.

– Один миллион. – Большое число для начала.

– Два миллиона.

– Двадцать семь.

– Пятьдесят четыре.

Я назвал, наверное, еще десять чисел, и каждый раз Дик называл мне число в два раза большее. Наступило просветление.

– Понятно; но значит чисел в три раза больше, чем все числа.

– Докажи это, – сказал дядя Дик. Он назвал число. Я назвал число, в три раза большее. Он попробовал еще одно. Я опять назвал число. И опять.

Он назвал число, слишком большое, чтобы я сумел умножить его в уме. «Трижды это число», – сказал я.

– Итак, существует ли самое большое число? – спросил он.

– Нет, – ответил я. – Потому что для каждого числа, есть числа в два и три раза большие. И есть даже то, которое в миллион раз больше.

– Правильно, и эта концепция увеличения без предела, концепция того, что не существует самого большого числа, называется «бесконечностью».

Тут пришел Лоренц, поэтому мы остановились, чтобы послушать лекцию.

Я видел Дика не слишком часто после его ухода из Корнелла. Но он оставил во мне яркие воспоминания, бесконечность и новые способы познания мира. Я очень его любил.

Искренне Ваш,

Генри Бете

Часть 2

Мистер Фейнман едет в Вашингтон: расследование причин катастрофы, случившейся с космическим шаттлом[22] «Челленджер»

Вступление

В этой истории я собираюсь много говорить о НАСА[23], но когда я говорю: «НАСА сделала это», или: «НАСА сделала то», – я не имею в виду всю организацию; я подразумеваю только ту часть НАСА, которая занималась шаттлом.

Вкратце напомню конструкцию шаттла: большую центральную часть занимает ядерный реактор[24], в котором содержится ракетное топливо: жидкий кислород сверху, а жидкий водород – в основной части. Двигатели, которые сжигают топливо, расположены на задней части орбитальной ступени, которая и отправляется в космос. Экипаж сидит в передней части орбитальной ступени; позади которой находится грузовой отсек.

Во время запуска две ракеты, работающие на твердом топливе, в течение нескольких минут поднимают шаттл, а потом отделяются и падают в море. Через несколько минут от орбитальной ступени отделяется ядерный реактор – это происходит гораздо выше в атмосфере, – который распадается перед падением на землю.

Рис. 1. Космический шаттл «Челленджер». Ядерный реактор, по обе стороны которого расположены твердо-топливные ракета-носители, соединен с орбитальной ступенью, главные двигатели которой сжигают жидкий водород и жидкий кислород. (© НАСА.)

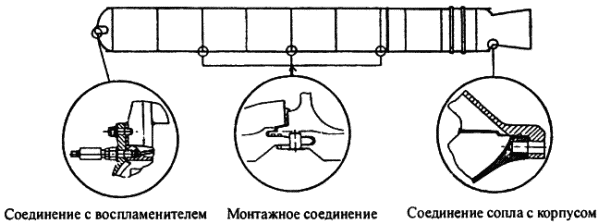

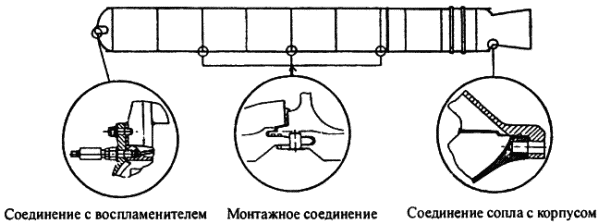

Твердотопливные ракета-носители состоят из нескольких секций. Между этими секциями существует два типа соединений: постоянные «заводские соединения» герметически закрывают на заводе «Мортон Тиокол» в Юте, а временные «монтажные стыки» герметизируют перед каждым полетом – «в поле» – в Космическом Центре Кеннеди во Флориде.

Рис. 2. Расположение и увеличенный вид монтажных соединений ракета-носителя.

Вкратце напомню конструкцию шаттла: большую центральную часть занимает ядерный реактор[24], в котором содержится ракетное топливо: жидкий кислород сверху, а жидкий водород – в основной части. Двигатели, которые сжигают топливо, расположены на задней части орбитальной ступени, которая и отправляется в космос. Экипаж сидит в передней части орбитальной ступени; позади которой находится грузовой отсек.

Во время запуска две ракеты, работающие на твердом топливе, в течение нескольких минут поднимают шаттл, а потом отделяются и падают в море. Через несколько минут от орбитальной ступени отделяется ядерный реактор – это происходит гораздо выше в атмосфере, – который распадается перед падением на землю.

Рис. 1. Космический шаттл «Челленджер». Ядерный реактор, по обе стороны которого расположены твердо-топливные ракета-носители, соединен с орбитальной ступенью, главные двигатели которой сжигают жидкий водород и жидкий кислород. (© НАСА.)

Твердотопливные ракета-носители состоят из нескольких секций. Между этими секциями существует два типа соединений: постоянные «заводские соединения» герметически закрывают на заводе «Мортон Тиокол» в Юте, а временные «монтажные стыки» герметизируют перед каждым полетом – «в поле» – в Космическом Центре Кеннеди во Флориде.

Рис. 2. Расположение и увеличенный вид монтажных соединений ракета-носителя.

Совершение самоубийства

Как вам, быть может, известно, катастрофа космического шаттла «Челленджер» произошла 28 января 1986 года. Я видел взрыв по телевизору, но, за исключением трагической потери семи человек, я не слишком задумывался о нем.

Я и раньше читал в газетах о шаттлах, которые постоянно поднимаются в космос и возвращаются обратно, однако меня немного беспокоил тот факт, что ни в одном научном журнале я никогда не видел результатов хоть чего-нибудь, что прояснилось бы из экспериментов, проводимых над шаттлом, которые должны были быть весьма важными. Таким образом, я не уделял шаттлу слишком серьезного внимания.

Так или иначе, через несколько дней после катастрофы мне звонит глава НАСА, Уильям Граэм, и просит меня присоединиться к комиссии по расследованию причин того, что произошло с шаттлом! Доктор Граэм сказал, что он был моим студентом в Калтехе, а впоследствии работал в компании «Хьюз Эркрафт», где я читал лекции каждую среду.

Я все еще не мог его вспомнить.

Когда я услышал о том, что расследование будет проходить в Вашингтоне, моей немедленной реакцией было нежелание с этим связываться: у меня есть принцип не приближаться к Вашингтону и не иметь дел с правительством, так что я немедленно подумал – как бы мне из этого выбраться?

Я позвонил нескольким друзьям, вроде Эла Хиббса и Дика Девиса, но они объяснили мне, что расследовать причины катастрофы, которая произошла с «Челленджером», крайне важно для государства и что я должен это сделать.

У меня оставался последний шанс: убедить жену. «Послушай, – сказал я. – Это может сделать любой. Они смогут найти кого-то другого».

– Нет, – сказала Гвинет. – Если ты этого не сделаешь, то правительство получит двенадцать человек, которые группой будут ходить из одного места в другое. Но если к комиссии присоединишься ты, то одиннадцать человек – группой – будут ходить из одного места в другое, а двенадцатый будет носится как угорелый по всему месту и проверять всевозможные необычные вещи. Быть может, ничего необычного не будет, но если что-то будет, то ты это найдешь. – Она добавила: «Больше нет ни одного человека, который может это сделать так, как это можешь ты».

Будучи очень нескромным, я ей поверил.

Однако выяснить, что же случилось с шаттлом – это лишь одна задача. Следующая же задача состояла в том, чтобы выяснить, что же случилось с самой организацией НАСА. Тогда возникают вопросы типа: «Должны ли мы продолжать программу запуска шаттлов или лучше перейти на ракеты одноразового использования?» Затем появляются еще более важные вопросы: «А что дальше?», «Какими должны быть наши будущие цели в космосе?» Мне было ясно, что комиссия, которая была создана, чтобы попытаться расследовать, что произошло с шаттлом, могла превратиться в комиссию по решению вопросов государственной политики и ее работа могла не закончиться никогда!

Это заставило меня занервничать. Я решил уйти из комиссии через полгода, независимо ни от чего.

Но, кроме того, я решил, что, пока я расследую причины катастрофы, я не должен заниматься ничем другим. До начала работы в комиссии я играл с несколькими физическими задачками. Также, вместе с еще одним профессором, я преподавал курс в Калтехе. (Второй профессор предложил самостоятельно закончить курс.) Кроме того, я собирался давать консультации бостонской компании «Финкинг Машинс». (Руководство компании сказало, что они могут подождать.) Моей физике тоже пришлось подождать.

Я и раньше читал в газетах о шаттлах, которые постоянно поднимаются в космос и возвращаются обратно, однако меня немного беспокоил тот факт, что ни в одном научном журнале я никогда не видел результатов хоть чего-нибудь, что прояснилось бы из экспериментов, проводимых над шаттлом, которые должны были быть весьма важными. Таким образом, я не уделял шаттлу слишком серьезного внимания.

Так или иначе, через несколько дней после катастрофы мне звонит глава НАСА, Уильям Граэм, и просит меня присоединиться к комиссии по расследованию причин того, что произошло с шаттлом! Доктор Граэм сказал, что он был моим студентом в Калтехе, а впоследствии работал в компании «Хьюз Эркрафт», где я читал лекции каждую среду.

Я все еще не мог его вспомнить.

Когда я услышал о том, что расследование будет проходить в Вашингтоне, моей немедленной реакцией было нежелание с этим связываться: у меня есть принцип не приближаться к Вашингтону и не иметь дел с правительством, так что я немедленно подумал – как бы мне из этого выбраться?

Я позвонил нескольким друзьям, вроде Эла Хиббса и Дика Девиса, но они объяснили мне, что расследовать причины катастрофы, которая произошла с «Челленджером», крайне важно для государства и что я должен это сделать.

У меня оставался последний шанс: убедить жену. «Послушай, – сказал я. – Это может сделать любой. Они смогут найти кого-то другого».

– Нет, – сказала Гвинет. – Если ты этого не сделаешь, то правительство получит двенадцать человек, которые группой будут ходить из одного места в другое. Но если к комиссии присоединишься ты, то одиннадцать человек – группой – будут ходить из одного места в другое, а двенадцатый будет носится как угорелый по всему месту и проверять всевозможные необычные вещи. Быть может, ничего необычного не будет, но если что-то будет, то ты это найдешь. – Она добавила: «Больше нет ни одного человека, который может это сделать так, как это можешь ты».

Будучи очень нескромным, я ей поверил.

Однако выяснить, что же случилось с шаттлом – это лишь одна задача. Следующая же задача состояла в том, чтобы выяснить, что же случилось с самой организацией НАСА. Тогда возникают вопросы типа: «Должны ли мы продолжать программу запуска шаттлов или лучше перейти на ракеты одноразового использования?» Затем появляются еще более важные вопросы: «А что дальше?», «Какими должны быть наши будущие цели в космосе?» Мне было ясно, что комиссия, которая была создана, чтобы попытаться расследовать, что произошло с шаттлом, могла превратиться в комиссию по решению вопросов государственной политики и ее работа могла не закончиться никогда!

Это заставило меня занервничать. Я решил уйти из комиссии через полгода, независимо ни от чего.

Но, кроме того, я решил, что, пока я расследую причины катастрофы, я не должен заниматься ничем другим. До начала работы в комиссии я играл с несколькими физическими задачками. Также, вместе с еще одним профессором, я преподавал курс в Калтехе. (Второй профессор предложил самостоятельно закончить курс.) Кроме того, я собирался давать консультации бостонской компании «Финкинг Машинс». (Руководство компании сказало, что они могут подождать.) Моей физике тоже пришлось подождать.