Страница:

Новый германский флот должен был состоять из кораблей следующих типов.

Суперлинкоры: стандартное водоизмещение до 54 тыс. т (или полное 68 тыс. т), 8 40,6-сантиметровых орудий в двухорудийных башнях, 12 15-сантиметровых орудий, мощное зенитное вооружение, 2 катапульты, 4 самолета и 6 торпедных аппаратов; силовая установка из 12 дизелей обеспечивает наибольшую скорость 30 узлов и дальность плавания 160 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Линкоры: первоначальный план предусматривал построить корабли водоизмещением 20 тыс. т с артиллерией главного калибра 30,5 см, максимальной скоростью свыше 30 узлов и очень большим радиусом действия. Когда вспыхнула война, план был пересмотрен в пользу строительства линейных крейсеров.

Линейные крейсера: водоизмещение от 29 до 36 тыс. т, 6 38-сантиметровых орудий, 6 15-сантиметровых орудий, мощное зенитное вооружение, 1 катапульта и 4 самолета; силовая установка должна была состоять на две трети из дизелей и на одну треть из паровых турбин высокого давления; максимальная скорость составляла около 33,5 узла; дальность плавания – 14 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Легкие крейсера (класса М): водоизмещение 80 тыс. т, 8 15-сантиметровых орудий, хорошее зенитное вооружение, 8 торпедных аппаратов, катапульта и 2 самолета, дизели и паровая турбина высокого давления; небольшая скорость 35,5 узла, дальность плавания – 8 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Разведывательные крейсера: водоизмещение 5 тыс. т, 6 орудий калибра 15 см, 10 торпедных аппаратов, дизельно-паровая силовая установка, скорость 36 узлов и дальность действия 8 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Авианосцы: водоизмещение от 19 до 27 тыс. т, 16 15-сантиметровых орудий, мощное зенитное вооружение, авиагруппа приблизительно 40 самолетов; паровые турбины высокого давления, скорость 34,5 узла и дальность действия 8 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Эсминцы, миноносцы, торпедные катера и тральщики якорных мин. Эсминцы должны были иметь дизельную силовую установку.

Подводные лодки: четыре типа, три из которых уже были в строю; лодка четвертого типа должна была быть большого размера.

27 января 1939 г. Гитлер приказал, чтобы утвержденный им план развития флота имел приоритет перед всеми другими задачами, включая увеличение сухопутной армии, военно-воздушных сил и экспортных отраслей промышленности. Это был так называемый план Z, подготовленный в конце 1938 г. и рассчитанный на то, чтобы, самое позднее, к 1948 г. Германия имела следующий состав флота, включая уже построенные и строящиеся корабли):

Так как план Z в целом являлся теоретическим пределом того, что могли дать верфи страны и военная промышленность, и поскольку имелись определенные сомнения в возможности выполнить его к 1948 г., руководство немецкого флота в начале 1939 г. решило прежде всего сконцентрировать усилия на завершении строительства линкоров и подводных лодок. Правда, высказывались предположения о том, что линкоры, которые рассматривались как основное ядро любого флота, требуют много времени на постройку, и подводные лодки могут быть единственным эффективным оружием в этот период слабости. Следующим по важности типом кораблей являлись 8000-тонные крейсера, а авианосцы считались менее приоритетными.

Официальный документ, датированный концом 1938 г., содержал следующее положение:

«Для того чтобы военно-морской флот быстро стал эффективным инструментом политики, необходимо отдать предпочтение кораблям, способным участвовать в длительной океанской войне. Поэтому к 1943 г. необходимо закончить строительство следующих классов кораблей: подводные лодки дальнего действия, подводные минные заградители, большая часть обычных линкоров и крейсеров М-класса. Суперлинкоры, авианосцы и разведывательные крейсера перевести во вторую часть программы».

Структура плана Z и причины, отражающие его внутренние приоритеты, показывают, что германский штаб ясно видел, как преодолевать множество проблем, возникающих при войне с Англией. Оглядываясь назад и в свете опыта, полученного во Второй мировой войне, можно считать, что оперативные замыслы, лежащие в основе плана Z, выглядели многообещающими. План предусматривал действия рейдеров и подводных лодок против транспортных судов и операции против главных военно-морских сил противника. Удары по торговым судам предоставили бы немецким оперативным соединениям возможность атаковать разрозненные силы флота противника. Таким образом, немецкий флот стал бы действенной величиной, оказывающей давление на морские коммуникации более мощного противника и самостоятельно выбирающей момент для удара там, где враг слабее.

С оперативной точки зрения самым слабым местом плана Z было малое число авианосцев. Можно понять пристрастие руководства флота к линкорам, в отношении которых имелся опыт предыдущих лет, хотя Версальский мирный договор не позволял Германии строить корабли такого типа. Возможно также, что равнодушное отношение к авианосцам объяснялось отсутствием опыта использования этих кораблей. Если бы Германия имела в мирное время хотя бы один авианосец, флотские учения быстро показали бы всю их важность.

Можно было бы также критиковать малое число подводных лодок, предусмотренное в плане Z, памятуя известное изречение, что «1000 лодок в начале войны означали бы конец Англии». Теоретически это было справедливо, но в то время не было ни малейшей возможности для строительства такого количества лодок к такому сроку. Тому существовали как технические, так и политические причины. В период между 1935-м и 1939 г. суммарный тоннаж военных кораблей, построенных на немецких верфях, составил приблизительно 300 тыс. т. Суммарное водоизмещение примерно 1000 подводных лодок – 800 тыс. т, не считая вспомогательных кораблей, необходимых для охраны маршрутов подводных лодок. Вне сомнения, что это было нереально, тем более в ограниченный период времени и при необходимости обеспечить развитие всех трех видов вооруженных сил.

В 1935 г. была вновь введена всеобщая воинская повинность, и одновременно резко выросло число курсантов военно-морских училищ. Одновременно офицерский состав времен Первой мировой войны, а также офицеры торгового флота и яхтсмены (так называемые «лейтенанты красного дерева») проходили краткосрочные тренинги за короткое время как офицеры запаса. Этих мероприятий было недостаточно, чтобы подготовить большое число экипажей малых кораблей, а затем и подводных лодок в начале войны и в течение ее первого года. Поэтому на краткосрочных курсах подготовили некоторое количество совершенно неопытных людей с рыболовных судов и т. п. Как правило, эти курсы оказывались на удивление хорошими. Наибольшее внимание уделялось соответствующему обращению с подчиненными. В результате отношения между офицерами и матросами были превосходными за немногими исключениями, и во время войны, и в трудный послевоенный период. За ничтожным исключением, моральный дух экипажей и береговых служб был высоким вплоть до конца войны, несмотря на очень тяжелые потери и серьезное напряжение моральных и физических сил перед лицом неизбежного поражения.

До Судетского кризиса осени 1938 г. Лондонское морское соглашение удовлетворяло политические запросы германского рейха. У Германии не было никакого желания нарушать это соглашение, особенно в отношении подлодок, ибо, как известно, Англия была особенно чувствительна к этой теме. Когда в конце 1938 г. Германия обратилась к оговорке о 100 %, то ее цель состояла в том, чтобы к 1944 г. достичь паритета с Англией в размере подводного флота. Когда вскоре отношения между двумя странами ухудшились, была начата реализация плана Z, предусматривавшего строительство 249 подводных лодок и океанского надводного флота. На 1 сентября 1939 г. 13 лодок были в стадии строительства и еще 62 были заказаны. Сам Гитлер основной упор делал на строительство линкоров. Военно-морской флот создал специальную организацию в Гамбурге, чтобы ускорить эту часть программы. Первый линкор был заложен в июле 1939 г., и к сентябрю на его строительство было израсходовано несколько тысяч тонн стали – при нормальных условиях на эти операции требовалось на девять месяцев больше.

В этот период Гитлер все еще твердо верил в то, что не было никакой серьезной угрозы войны с Англией, хотя в конечном итоге эта война казалась ему неизбежной. Большие корабли приводили его в восторг, и, поскольку не было точной информации относительно эффективности противолодочной обороны в Англии, что было чрезвычайно важно, чтобы оценить шанс немецких лодок на выживание, весьма мало вероятно, чтобы кто-либо смог убедить его строить субмарины вместо линкоров.

Кроме того, изменения такого рода, конечно, не прошли бы незамеченными в Англии и вызвали соответствующие контрмеры. Если вместо одного линкора немцы начали бы строить большое количество подводных лодок, то естественно, что Англия смогла бы построить даже большее число относительно простых противолодочных кораблей.

В ходе больших военных учений, проведенных Деницем летом 1939 г., действия подводных лодок были настолько убедительными, что гросс-адмирал Редер одобрил увеличение их числа в плане Z до 300. В первые месяцы войны он приказал довести ежемесячный выпуск до 29 лодок.

Глава 3

Суперлинкоры: стандартное водоизмещение до 54 тыс. т (или полное 68 тыс. т), 8 40,6-сантиметровых орудий в двухорудийных башнях, 12 15-сантиметровых орудий, мощное зенитное вооружение, 2 катапульты, 4 самолета и 6 торпедных аппаратов; силовая установка из 12 дизелей обеспечивает наибольшую скорость 30 узлов и дальность плавания 160 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Линкоры: первоначальный план предусматривал построить корабли водоизмещением 20 тыс. т с артиллерией главного калибра 30,5 см, максимальной скоростью свыше 30 узлов и очень большим радиусом действия. Когда вспыхнула война, план был пересмотрен в пользу строительства линейных крейсеров.

Линейные крейсера: водоизмещение от 29 до 36 тыс. т, 6 38-сантиметровых орудий, 6 15-сантиметровых орудий, мощное зенитное вооружение, 1 катапульта и 4 самолета; силовая установка должна была состоять на две трети из дизелей и на одну треть из паровых турбин высокого давления; максимальная скорость составляла около 33,5 узла; дальность плавания – 14 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Легкие крейсера (класса М): водоизмещение 80 тыс. т, 8 15-сантиметровых орудий, хорошее зенитное вооружение, 8 торпедных аппаратов, катапульта и 2 самолета, дизели и паровая турбина высокого давления; небольшая скорость 35,5 узла, дальность плавания – 8 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Разведывательные крейсера: водоизмещение 5 тыс. т, 6 орудий калибра 15 см, 10 торпедных аппаратов, дизельно-паровая силовая установка, скорость 36 узлов и дальность действия 8 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Авианосцы: водоизмещение от 19 до 27 тыс. т, 16 15-сантиметровых орудий, мощное зенитное вооружение, авиагруппа приблизительно 40 самолетов; паровые турбины высокого давления, скорость 34,5 узла и дальность действия 8 тыс. миль при скорости 19 узлов.

Эсминцы, миноносцы, торпедные катера и тральщики якорных мин. Эсминцы должны были иметь дизельную силовую установку.

Подводные лодки: четыре типа, три из которых уже были в строю; лодка четвертого типа должна была быть большого размера.

27 января 1939 г. Гитлер приказал, чтобы утвержденный им план развития флота имел приоритет перед всеми другими задачами, включая увеличение сухопутной армии, военно-воздушных сил и экспортных отраслей промышленности. Это был так называемый план Z, подготовленный в конце 1938 г. и рассчитанный на то, чтобы, самое позднее, к 1948 г. Германия имела следующий состав флота, включая уже построенные и строящиеся корабли):

10 больших линкоров (в том числе «Шарнхорст» и «Гнейзенау»);Было предусмотрено построить также минные заградители, торпедные катера, сторожевые корабли, паровые тральщики, противолодочные корабли и т. д., общим числом порядка 300.

12 линкоров водоизмещением по 20 тыс. т (позже – три линейных крейсера водоизмещением по 29 тыс. т);

3 карманных линкора водоизмещением по 10 тыс. т;

4 авианосца водоизмещением по 20 тыс. т;

5 тяжелых крейсеров водоизмещением по 10 тыс. т; 16 легких крейсеров водоизмещением по 60 тыс. т;

6 легких крейсеров водоизмещением по 60 тыс. т; 22 разведывательных крейсера водоизмещением по

50 тыс. т;

68 эсминцев; 90 миноносцев;

27 больших океанских подводных лодок; 62 подводные лодки типа IX, 100 – типа VII, 60 – типа II.

Так как план Z в целом являлся теоретическим пределом того, что могли дать верфи страны и военная промышленность, и поскольку имелись определенные сомнения в возможности выполнить его к 1948 г., руководство немецкого флота в начале 1939 г. решило прежде всего сконцентрировать усилия на завершении строительства линкоров и подводных лодок. Правда, высказывались предположения о том, что линкоры, которые рассматривались как основное ядро любого флота, требуют много времени на постройку, и подводные лодки могут быть единственным эффективным оружием в этот период слабости. Следующим по важности типом кораблей являлись 8000-тонные крейсера, а авианосцы считались менее приоритетными.

Официальный документ, датированный концом 1938 г., содержал следующее положение:

«Для того чтобы военно-морской флот быстро стал эффективным инструментом политики, необходимо отдать предпочтение кораблям, способным участвовать в длительной океанской войне. Поэтому к 1943 г. необходимо закончить строительство следующих классов кораблей: подводные лодки дальнего действия, подводные минные заградители, большая часть обычных линкоров и крейсеров М-класса. Суперлинкоры, авианосцы и разведывательные крейсера перевести во вторую часть программы».

Структура плана Z и причины, отражающие его внутренние приоритеты, показывают, что германский штаб ясно видел, как преодолевать множество проблем, возникающих при войне с Англией. Оглядываясь назад и в свете опыта, полученного во Второй мировой войне, можно считать, что оперативные замыслы, лежащие в основе плана Z, выглядели многообещающими. План предусматривал действия рейдеров и подводных лодок против транспортных судов и операции против главных военно-морских сил противника. Удары по торговым судам предоставили бы немецким оперативным соединениям возможность атаковать разрозненные силы флота противника. Таким образом, немецкий флот стал бы действенной величиной, оказывающей давление на морские коммуникации более мощного противника и самостоятельно выбирающей момент для удара там, где враг слабее.

С оперативной точки зрения самым слабым местом плана Z было малое число авианосцев. Можно понять пристрастие руководства флота к линкорам, в отношении которых имелся опыт предыдущих лет, хотя Версальский мирный договор не позволял Германии строить корабли такого типа. Возможно также, что равнодушное отношение к авианосцам объяснялось отсутствием опыта использования этих кораблей. Если бы Германия имела в мирное время хотя бы один авианосец, флотские учения быстро показали бы всю их важность.

Можно было бы также критиковать малое число подводных лодок, предусмотренное в плане Z, памятуя известное изречение, что «1000 лодок в начале войны означали бы конец Англии». Теоретически это было справедливо, но в то время не было ни малейшей возможности для строительства такого количества лодок к такому сроку. Тому существовали как технические, так и политические причины. В период между 1935-м и 1939 г. суммарный тоннаж военных кораблей, построенных на немецких верфях, составил приблизительно 300 тыс. т. Суммарное водоизмещение примерно 1000 подводных лодок – 800 тыс. т, не считая вспомогательных кораблей, необходимых для охраны маршрутов подводных лодок. Вне сомнения, что это было нереально, тем более в ограниченный период времени и при необходимости обеспечить развитие всех трех видов вооруженных сил.

В 1935 г. была вновь введена всеобщая воинская повинность, и одновременно резко выросло число курсантов военно-морских училищ. Одновременно офицерский состав времен Первой мировой войны, а также офицеры торгового флота и яхтсмены (так называемые «лейтенанты красного дерева») проходили краткосрочные тренинги за короткое время как офицеры запаса. Этих мероприятий было недостаточно, чтобы подготовить большое число экипажей малых кораблей, а затем и подводных лодок в начале войны и в течение ее первого года. Поэтому на краткосрочных курсах подготовили некоторое количество совершенно неопытных людей с рыболовных судов и т. п. Как правило, эти курсы оказывались на удивление хорошими. Наибольшее внимание уделялось соответствующему обращению с подчиненными. В результате отношения между офицерами и матросами были превосходными за немногими исключениями, и во время войны, и в трудный послевоенный период. За ничтожным исключением, моральный дух экипажей и береговых служб был высоким вплоть до конца войны, несмотря на очень тяжелые потери и серьезное напряжение моральных и физических сил перед лицом неизбежного поражения.

До Судетского кризиса осени 1938 г. Лондонское морское соглашение удовлетворяло политические запросы германского рейха. У Германии не было никакого желания нарушать это соглашение, особенно в отношении подлодок, ибо, как известно, Англия была особенно чувствительна к этой теме. Когда в конце 1938 г. Германия обратилась к оговорке о 100 %, то ее цель состояла в том, чтобы к 1944 г. достичь паритета с Англией в размере подводного флота. Когда вскоре отношения между двумя странами ухудшились, была начата реализация плана Z, предусматривавшего строительство 249 подводных лодок и океанского надводного флота. На 1 сентября 1939 г. 13 лодок были в стадии строительства и еще 62 были заказаны. Сам Гитлер основной упор делал на строительство линкоров. Военно-морской флот создал специальную организацию в Гамбурге, чтобы ускорить эту часть программы. Первый линкор был заложен в июле 1939 г., и к сентябрю на его строительство было израсходовано несколько тысяч тонн стали – при нормальных условиях на эти операции требовалось на девять месяцев больше.

В этот период Гитлер все еще твердо верил в то, что не было никакой серьезной угрозы войны с Англией, хотя в конечном итоге эта война казалась ему неизбежной. Большие корабли приводили его в восторг, и, поскольку не было точной информации относительно эффективности противолодочной обороны в Англии, что было чрезвычайно важно, чтобы оценить шанс немецких лодок на выживание, весьма мало вероятно, чтобы кто-либо смог убедить его строить субмарины вместо линкоров.

Кроме того, изменения такого рода, конечно, не прошли бы незамеченными в Англии и вызвали соответствующие контрмеры. Если вместо одного линкора немцы начали бы строить большое количество подводных лодок, то естественно, что Англия смогла бы построить даже большее число относительно простых противолодочных кораблей.

В ходе больших военных учений, проведенных Деницем летом 1939 г., действия подводных лодок были настолько убедительными, что гросс-адмирал Редер одобрил увеличение их числа в плане Z до 300. В первые месяцы войны он приказал довести ежемесячный выпуск до 29 лодок.

Глава 3

СИТУАЦИЯ В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

Все эти планы и мысли утратили смысл, когда Гитлер, вопреки своим первоначальным намерениям, включился в войну с Великобританией и Францией уже в сентябре 1939 г. В книге «Майн кампф» он критиковал кайзеровскую империю за то, что, начав расширять флот, она поставила под угрозу господство Англии на морях. Но теперь он сам увенчал политическую победу в Судетском кризисе разрывом англо-германского морского соглашения всего через три с половиной года после того, как оно вступило в силу. Невозможно было яснее и грубее показать англичанам, что он снова создает военно-морской флот, который в конечном счете может стать для них столь же опасным, как в годы Первой мировой войны. Таким образом, единственное реальное достижение политики умиротворения было ликвидировано созданием явной угрозы жизненно важным интересам Англии. Неудивительно поэтому, что люди, уступившие Гитлеру в Мюнхене, проявили твердость теперь после того, как их последнее предупреждение – соглашение с Польшей – проигнорировалось.

Гитлер теперь столкнулся с той самой ситуацией, которой хотел избежать. Правда, положение оказалось лучше, чем в 1914 г., поскольку Россия, Италия и Япония сохраняли дружественный нейтралитет, а положение в экономике и ситуация с продовольственными запасами в самой Германии были лучше. Однако степень ее военной подготовленности все еще была далека от желаемого уровня, особенно на военно-морском флоте – наиболее важном средстве борьбы против британского морского могущества. Ни один из основных кораблей, заложенных в соответствии с планом Z, не был готов настолько, чтобы имело смысл тратить силы на достройку хотя бы одного из них. Они пошли на слом, чтобы можно было использовать металл для других целей.

Общий импорт Германии составлял 56,5 млн т, из которых 29 млн т приходилось на морские перевозки. Наиболее важным в военном отношении был импорт железной руды из Северной Швеции, составлявший в год 11 млн т. Летом эта руда доставлялась из Лулео по Балтийскому морю; а зимой – из Нарвика вдоль норвежского побережья и по Северному морю. Имелись все основания полагать, что эти маршруты и дальше пойдут из территориальных вод нейтральных стран в контролируемую Германией зону. Еще одной важной статьей импорта была нефть как топливо и промышленное сырье.

Однако с началом войны англичане очень быстро установили эффективную блокаду торгового судоходства, которая быстро отрезала Германию от источников поставки различных руд и металлов, а также древесины, каучука, шерсти, чая, кофе, какао и цитрусовых (если называть только основные товары).

Германское правительство заранее предприняло некоторые меры, создав запасы наиболее важных для войны материалов, а также торговое соглашение с Россией на поставку продовольствия и нефти в объеме, достаточном для минимального потребления. Но за это пришлось заплатить дорогой ценой, в том числе и передачей России недостроенного тяжелого крейсера «Лютцов».

И наконец, в тот самый момент, когда Англия стала объединять усилия с другими противниками Германии, последняя потеряла свои главные районы рыбного промысла, и ежегодная добыча рыбы упала с 700 до 150 тыс.

Все же в целом в 1939 г. Германия меньше зависела от моря, чем в 1914-м. Единственный способ быстро нанести ей невосполнимый урон заключался в воспрещении импорта руды из Северной Швеции или морскими силами, или с помощью десантных операций.

Проникнуть в Атлантику немецким боевым кораблям стало посложнее, чем в Первую мировую войну. Хотя английский флот в 1939 г. был меньше, чем в предыдущей войне, каждый немецкий корабль, намеревающийся выйти в океан, должен был пересечь зоны патрулирования английской авиации, расположенные вокруг Исландии. Первое время непогода и туман, частые в этих местах, особенно вдоль кромки плавучих льдов, мешали англичанам, но постоянное совершенствование радиолокационного оборудования обеспечило им «глаза» для наблюдения и ночью, и в туман.

С другой стороны, самое Соединенное Королевство – сердце Британской империи – еще больше зависело от моря, чем в годы Первой мировой войны, поскольку к тому времени численность населения выросла, а внутренние ресурсы Британских островов – нет. Правда, на островах добывалось достаточное количество угля и часть необходимой железной руды, но производство угля зависело от соответствующего импорта крепежного леса. Ежегодно требовалось импортировать 11 млн т древесины, 8 млн т железной руды, значительную часть продовольствия и все жидкое топливо (последнего было нужно 12 млн т). Именно от сохранения импорта, составившего в 1938 г. 68 млн т, зависело, устоит ли Англия в войне или нет. Для этого в стране имелся торговый флот, тоннаж которого, включая каботажный, составлял 21 млн брт. Однако в военное время эта величина сократилась до 15,5 млн брт, включая 2 млн брт, приходящихся на малые суда прибрежного плавания, использовавшиеся главным образом для перевозки угля.

Остальные 6 млн брт использовались для перевозки войск, топлива и других грузов для вооруженных сил. Английские верфи были способны ежегодно вводить в строй новые суда, грузоподъемностью приблизительно 1 млн брт. Поскольку можно было предположить, что в распоряжении англичан окажется также и иностранный торговый флот, было логично считать, что минимальный уровень импорта, необходимый для существования Англии во время войны, мог быть обеспечен.

Франция полностью зависела от моря в отношении нефти и связи со своими североафриканскими колониями – особенно для перевозки войск и продовольствия, так как ее собственное сельское хозяйство находилось в плохом состоянии.

План заключался в том, чтобы сокрушить польский военно-морской флот и не допустить каких-либо активных его действий. Как только война началась, в психологическом отношении было очень важно использовать любые средства, чтобы достичь начального успеха. Под мощным нажимом искусственно созданная морская позиция польского флота у выхода из польского коридора полностью развалилась. Три польских эсминца ушли в Англию еще до начала военных действий, а остальные корабли действовали крайне неэффективно. Они или ставили оборонительные минные заграждения, или вообще бездействовали вместо того, чтобы атаковать многочисленные немецкие корабли. Польские надводные корабли были выведены из строя в порту немецкой морской авиацией после того, как польский минзаг «Гриф» осуществил постановку мин, не поставив их в боевое положение.

Таким образом, когда 3 сентября Англия и Франция объявили Германии войну, германские крейсера и эсминцы можно было без опаски направить в Северное море, оставив «Шлезвиг-Гольштейн» и тральщики для продолжения военных действий на востоке. Балтийская группировка выполнила свои задачи.

Но операция прошла не без потерь с немецкой стороны; польские береговые батареи и армейские части оборонялись стойко и мужественно. Операция по ликвидации сопротивления польского флота затянулась, поскольку взаимодействие между немецкой армией и флотом не было заранее отработано и оказалось неудовлетворительным. Например, слабо укрепленный полуостров Вестерплатте (в устье реки Вислы, был захвачен 7 сентября лишь после того, как линкору «Шлезвиг-Гольштейн» несколько раз пришлось подвергнуть его обстрелу). Только после этого стало возможно использовать Данциг[6] в качестве базы снабжения. Гдыня пала 14 сентября, высоты в Оксхофте капитулировали 18 сентября. Этого результата можно было достичь на несколько дней раньше, если бы в ходе боев удалось достичь взаимодействия разнородных сил немцев. В результате две немецкие дивизии были заняты в этой операции дольше, чем необходимо, что, к счастью, не имело отрицательных последствий, так как французы не сумели использовать слабость Германии на западе и организовать наступление.

Укрепленные позиции на косе Хель были сданы 2 октября после неоднократных обстрелов «Шлезвиг-Гольштейном» и «Шлезиеном». В этих бомбардировках приняли участие и немецкие тральщики, сближаясь с польской артиллерией на весьма малые расстояния. Они также успешно осуществляли траление мин, но не сумели найти польские субмарины. Тральщики блокировали Хель, брали пленных, сопровождали немецкие транспортные суда, шедшие в Восточную Пруссию, и потеряли при этом только один корабль – «М-85». Польский флот потерял эсминец, минный заградитель и несколько канонерских лодок и тральщиков. Все шесть польских субмарин ускользнули в нейтральные или союзнические порты.

Польская война стала генеральной репетицией военно-морского флота Германии, особенно для флотилий тральщиков, показав, что их оснащение, артиллерия, личный состав и тактика были весьма эффективными, за исключением, правда, борьбы с подлодками.

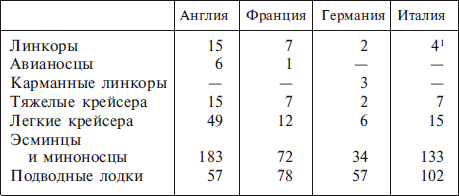

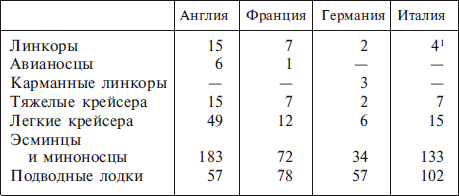

И все же эта война была не более чем незначительным инцидентом для немецкого флота, если иметь в виду серьезность ситуации, в которой он оказался в результате стратегии Гитлера. Он был теперь вовлечен в большую войну, причем в одиночку, без Италии. Катастрофическое неравенство флотов воюющих стран показано в следующей ниже таблице:

Документ, подписанный двумя главнокомандующими 27 января 1939 г., означал конец единого руководства войной на море. Единственной уступкой военно-морскому флоту было руководство авиаразведкой над морем, а также тактическими действиями авиации при столкновении кораблей с морскими силами противника. Все остальное военно-воздушные силы оставили под своим контролем: минные постановки с воздуха, авиаудары по торговому флоту в море и в портах, удары с воздуха по базам и верфям. Предполагалось, что для решения боевых задач флот получит следующие подразделения морской авиации:

Проектирование специальных самолетов для войны на море было сведено к минимуму, а в начале войны от строительства авианосных самолетов полностью отказались. Авианосец «Граф Цеппелин» так и не был достроен, поскольку Германия не располагала соответствующими самолетами для него. В начале 1942 г. кто-то в штабе Гитлера выдвинул план преобразования лайнеров «Европа», «Потсдам» и «Гнейзенау» во вспомогательные авианосцы, а остальные – по 8 бомбардировщиков и 12 истребителей. Технически этот план был выполним, но и от него пришлось отказаться из-за отсутствия авианосных самолетов.

Сотрудничество в области морского вооружения также было неудовлетворительным. Флот уже в 1931 г. разработал способ установки магнитных донных мин с самолета на парашюте, но в 1936 г. под давлением Геринга после того, как мина прошла эксплуатационные испытания, все разработки были переданы люфтваффе. Но ВВС так и не проявили к ним интереса до тех пор, пока контр-адмирал Витольд Ротер, который уже не занимался разработкой этого вида оружия, не убедил генерала Эрнста Удета продолжить эту работу. В 1938–1939 гг. было принято решение изготовить большое число авиационных мин (до 50 тыс. штук) к весне 1940 г. Однако во время войны люфтваффе разработали собственную магнитную мину, для которой не требовался парашют. Конечно, это было важное достоинство, но к тому времени, когда ее начали применять, взрыватель мины уже устарел, поэтому она не представляла для противника большой опасности.

ВВС считали, что бомбы являются наиболее эффективным противокорабельным оружием. Со своей стороны флот отдавал предпочтение авиационной торпеде и разработал довольно перспективную модель норвежской торпеды. Но конечно, эта разработка не получила никакой поддержки у Геринга. Только позже, во время войны, когда ясно выявились преимущества торпеды по сравнению с бомбой, Геринг проявил интерес к этим разработкам. Вслед за этим флот по инициативе адмирала Бакенкелера передал люфтваффе все мастерские, полигоны и 350 человек их персонала.

Гитлер теперь столкнулся с той самой ситуацией, которой хотел избежать. Правда, положение оказалось лучше, чем в 1914 г., поскольку Россия, Италия и Япония сохраняли дружественный нейтралитет, а положение в экономике и ситуация с продовольственными запасами в самой Германии были лучше. Однако степень ее военной подготовленности все еще была далека от желаемого уровня, особенно на военно-морском флоте – наиболее важном средстве борьбы против британского морского могущества. Ни один из основных кораблей, заложенных в соответствии с планом Z, не был готов настолько, чтобы имело смысл тратить силы на достройку хотя бы одного из них. Они пошли на слом, чтобы можно было использовать металл для других целей.

МОРСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ВОЮЮЩИХ СТОРОН

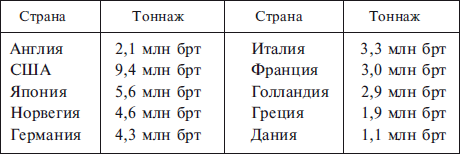

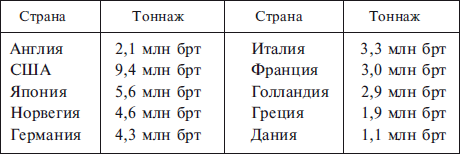

К началу войны общий тоннаж торгового флота в мире составлял 68 млн брутто-регистровых тонн (брт) и его основная часть распределялась следующим образом:

Общий импорт Германии составлял 56,5 млн т, из которых 29 млн т приходилось на морские перевозки. Наиболее важным в военном отношении был импорт железной руды из Северной Швеции, составлявший в год 11 млн т. Летом эта руда доставлялась из Лулео по Балтийскому морю; а зимой – из Нарвика вдоль норвежского побережья и по Северному морю. Имелись все основания полагать, что эти маршруты и дальше пойдут из территориальных вод нейтральных стран в контролируемую Германией зону. Еще одной важной статьей импорта была нефть как топливо и промышленное сырье.

Однако с началом войны англичане очень быстро установили эффективную блокаду торгового судоходства, которая быстро отрезала Германию от источников поставки различных руд и металлов, а также древесины, каучука, шерсти, чая, кофе, какао и цитрусовых (если называть только основные товары).

Германское правительство заранее предприняло некоторые меры, создав запасы наиболее важных для войны материалов, а также торговое соглашение с Россией на поставку продовольствия и нефти в объеме, достаточном для минимального потребления. Но за это пришлось заплатить дорогой ценой, в том числе и передачей России недостроенного тяжелого крейсера «Лютцов».

И наконец, в тот самый момент, когда Англия стала объединять усилия с другими противниками Германии, последняя потеряла свои главные районы рыбного промысла, и ежегодная добыча рыбы упала с 700 до 150 тыс.

Все же в целом в 1939 г. Германия меньше зависела от моря, чем в 1914-м. Единственный способ быстро нанести ей невосполнимый урон заключался в воспрещении импорта руды из Северной Швеции или морскими силами, или с помощью десантных операций.

Проникнуть в Атлантику немецким боевым кораблям стало посложнее, чем в Первую мировую войну. Хотя английский флот в 1939 г. был меньше, чем в предыдущей войне, каждый немецкий корабль, намеревающийся выйти в океан, должен был пересечь зоны патрулирования английской авиации, расположенные вокруг Исландии. Первое время непогода и туман, частые в этих местах, особенно вдоль кромки плавучих льдов, мешали англичанам, но постоянное совершенствование радиолокационного оборудования обеспечило им «глаза» для наблюдения и ночью, и в туман.

С другой стороны, самое Соединенное Королевство – сердце Британской империи – еще больше зависело от моря, чем в годы Первой мировой войны, поскольку к тому времени численность населения выросла, а внутренние ресурсы Британских островов – нет. Правда, на островах добывалось достаточное количество угля и часть необходимой железной руды, но производство угля зависело от соответствующего импорта крепежного леса. Ежегодно требовалось импортировать 11 млн т древесины, 8 млн т железной руды, значительную часть продовольствия и все жидкое топливо (последнего было нужно 12 млн т). Именно от сохранения импорта, составившего в 1938 г. 68 млн т, зависело, устоит ли Англия в войне или нет. Для этого в стране имелся торговый флот, тоннаж которого, включая каботажный, составлял 21 млн брт. Однако в военное время эта величина сократилась до 15,5 млн брт, включая 2 млн брт, приходящихся на малые суда прибрежного плавания, использовавшиеся главным образом для перевозки угля.

Остальные 6 млн брт использовались для перевозки войск, топлива и других грузов для вооруженных сил. Английские верфи были способны ежегодно вводить в строй новые суда, грузоподъемностью приблизительно 1 млн брт. Поскольку можно было предположить, что в распоряжении англичан окажется также и иностранный торговый флот, было логично считать, что минимальный уровень импорта, необходимый для существования Англии во время войны, мог быть обеспечен.

Франция полностью зависела от моря в отношении нефти и связи со своими североафриканскими колониями – особенно для перевозки войск и продовольствия, так как ее собственное сельское хозяйство находилось в плохом состоянии.

ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА И ПЛАНЫ ГЕРМАНИИ

Перед Германией снова замаячил призрак войны на два фронта, но на сей раз главные силы были сконцентрированы против более слабого противника на востоке. Армия Германии на этом направлении имела 54 дивизии, в том числе танковые и моторизованные. Для защиты «Западного вала» были оставлены только 8 кадровых и 25 резервных дивизий – риск, который оказался оправдан последующими событиями или, более точно, отсутствием событий. Против польского флота, состоящего из четырех больших эсминцев, минного заградителя, пяти подлодок и некоторого числа малых кораблей, немецкий флот сосредоточил в Данцигской бухте превосходящие силы, включая старый линкор «Шлезвиг-Гольштейн», несколько крейсеров и эсминцев, семь малых подводных лодок и большое количество тральщиков.План заключался в том, чтобы сокрушить польский военно-морской флот и не допустить каких-либо активных его действий. Как только война началась, в психологическом отношении было очень важно использовать любые средства, чтобы достичь начального успеха. Под мощным нажимом искусственно созданная морская позиция польского флота у выхода из польского коридора полностью развалилась. Три польских эсминца ушли в Англию еще до начала военных действий, а остальные корабли действовали крайне неэффективно. Они или ставили оборонительные минные заграждения, или вообще бездействовали вместо того, чтобы атаковать многочисленные немецкие корабли. Польские надводные корабли были выведены из строя в порту немецкой морской авиацией после того, как польский минзаг «Гриф» осуществил постановку мин, не поставив их в боевое положение.

Таким образом, когда 3 сентября Англия и Франция объявили Германии войну, германские крейсера и эсминцы можно было без опаски направить в Северное море, оставив «Шлезвиг-Гольштейн» и тральщики для продолжения военных действий на востоке. Балтийская группировка выполнила свои задачи.

Но операция прошла не без потерь с немецкой стороны; польские береговые батареи и армейские части оборонялись стойко и мужественно. Операция по ликвидации сопротивления польского флота затянулась, поскольку взаимодействие между немецкой армией и флотом не было заранее отработано и оказалось неудовлетворительным. Например, слабо укрепленный полуостров Вестерплатте (в устье реки Вислы, был захвачен 7 сентября лишь после того, как линкору «Шлезвиг-Гольштейн» несколько раз пришлось подвергнуть его обстрелу). Только после этого стало возможно использовать Данциг[6] в качестве базы снабжения. Гдыня пала 14 сентября, высоты в Оксхофте капитулировали 18 сентября. Этого результата можно было достичь на несколько дней раньше, если бы в ходе боев удалось достичь взаимодействия разнородных сил немцев. В результате две немецкие дивизии были заняты в этой операции дольше, чем необходимо, что, к счастью, не имело отрицательных последствий, так как французы не сумели использовать слабость Германии на западе и организовать наступление.

Укрепленные позиции на косе Хель были сданы 2 октября после неоднократных обстрелов «Шлезвиг-Гольштейном» и «Шлезиеном». В этих бомбардировках приняли участие и немецкие тральщики, сближаясь с польской артиллерией на весьма малые расстояния. Они также успешно осуществляли траление мин, но не сумели найти польские субмарины. Тральщики блокировали Хель, брали пленных, сопровождали немецкие транспортные суда, шедшие в Восточную Пруссию, и потеряли при этом только один корабль – «М-85». Польский флот потерял эсминец, минный заградитель и несколько канонерских лодок и тральщиков. Все шесть польских субмарин ускользнули в нейтральные или союзнические порты.

Польская война стала генеральной репетицией военно-морского флота Германии, особенно для флотилий тральщиков, показав, что их оснащение, артиллерия, личный состав и тактика были весьма эффективными, за исключением, правда, борьбы с подлодками.

И все же эта война была не более чем незначительным инцидентом для немецкого флота, если иметь в виду серьезность ситуации, в которой он оказался в результате стратегии Гитлера. Он был теперь вовлечен в большую войну, причем в одиночку, без Италии. Катастрофическое неравенство флотов воюющих стран показано в следующей ниже таблице:

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ФЛОТОВ

(осень 1939 г.)

1 Включая 2 линкора, находившиеся на реконструкции.

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ

Чтобы до некоторой степени компенсировать нехватку крупных кораблей, строительство которых требует много времени, можно было бы создать морскую авиацию, но против этого возражал рейхсмаршал Герман Геринг. Начиная с 1935 г. флот передавал отличных специалистов в люфтваффе[7], взамен Геринг взял на себя обязательство к 1942 г. поставить флоту 62 эскадрильи (приблизительно 700 самолетов), которые требовались ему для решения своих задач. Хотя фактически эти части входили в состав VI авиационного командования (морского), их наземные и обеспечивающие службы оставались под руководством главнокомандующего военно-воздушных сил. Предполагалось, что они будут оперативно подчиняться главнокомандующему военно-морских сил флота и при проведении учений в мирное время, и в ходе военных действий. Однако в 1938 г. в люфтваффе, очевидно, «открыли» для себя море, и в ноябре флот был извещен о том, что ВВС считают себя полностью ответственными за все действия над морем. Адмирал Редер считал, что вся эта сфера должна быть полностью подчинена флоту, но Гитлер не поддержал его. Кроме того, после отставки по дисциплинарным основаниям генерала Вернера фон Бломберга не стало больше компетентного военного министра, который мог бы выступить в роли арбитра. Верх одержала идея Геринга: «Все, что летает, – мое».Документ, подписанный двумя главнокомандующими 27 января 1939 г., означал конец единого руководства войной на море. Единственной уступкой военно-морскому флоту было руководство авиаразведкой над морем, а также тактическими действиями авиации при столкновении кораблей с морскими силами противника. Все остальное военно-воздушные силы оставили под своим контролем: минные постановки с воздуха, авиаудары по торговому флоту в море и в портах, удары с воздуха по базам и верфям. Предполагалось, что для решения боевых задач флот получит следующие подразделения морской авиации:

9 эскадрилий гидросамолетов для дальней разведки;Когда началась война, в строю оказалось всего только 14 эскадрилий дальней разведки и многоцелевых и одна эскадрилья катапультных самолетов. А люфтваффе к тому времени подготовили для войны на море только 6 авиагрупп бомбардировщиков «Не-111» вместо 13, считавшихся достаточными для удовлетворения нужд флота. Более того, в люфтваффе использовались собственные правила, касающиеся кодировки навигационных карт, шифровальных кодов и длин радиоволн, что еще больше усложняло взаимодействие с флотом.

18 эскадрилий многоцелевого назначения для разведывательных, противолодочных действий и др.;

12 эскадрилий авианосных самолетов;

2 эскадрильи корабельных катапультных самолетов.

Проектирование специальных самолетов для войны на море было сведено к минимуму, а в начале войны от строительства авианосных самолетов полностью отказались. Авианосец «Граф Цеппелин» так и не был достроен, поскольку Германия не располагала соответствующими самолетами для него. В начале 1942 г. кто-то в штабе Гитлера выдвинул план преобразования лайнеров «Европа», «Потсдам» и «Гнейзенау» во вспомогательные авианосцы, а остальные – по 8 бомбардировщиков и 12 истребителей. Технически этот план был выполним, но и от него пришлось отказаться из-за отсутствия авианосных самолетов.

Сотрудничество в области морского вооружения также было неудовлетворительным. Флот уже в 1931 г. разработал способ установки магнитных донных мин с самолета на парашюте, но в 1936 г. под давлением Геринга после того, как мина прошла эксплуатационные испытания, все разработки были переданы люфтваффе. Но ВВС так и не проявили к ним интереса до тех пор, пока контр-адмирал Витольд Ротер, который уже не занимался разработкой этого вида оружия, не убедил генерала Эрнста Удета продолжить эту работу. В 1938–1939 гг. было принято решение изготовить большое число авиационных мин (до 50 тыс. штук) к весне 1940 г. Однако во время войны люфтваффе разработали собственную магнитную мину, для которой не требовался парашют. Конечно, это было важное достоинство, но к тому времени, когда ее начали применять, взрыватель мины уже устарел, поэтому она не представляла для противника большой опасности.

ВВС считали, что бомбы являются наиболее эффективным противокорабельным оружием. Со своей стороны флот отдавал предпочтение авиационной торпеде и разработал довольно перспективную модель норвежской торпеды. Но конечно, эта разработка не получила никакой поддержки у Геринга. Только позже, во время войны, когда ясно выявились преимущества торпеды по сравнению с бомбой, Геринг проявил интерес к этим разработкам. Вслед за этим флот по инициативе адмирала Бакенкелера передал люфтваффе все мастерские, полигоны и 350 человек их персонала.