Страница:

Конечно, грамотно есть кус-кус можно только рукой (правой!). Отправляя в рот смоченный соусом и приправленный хариссой колобок, вы пускаетесь в кулинарное путешествие, с которым ничто не сравнится, пока мы не изобретем машину времени.

Австрия. Бархатная империя

Именно в Вене я испытал неизбежный, как корь в детстве, культурный шок от первой встречи с Западом. Не скрою, он носил кулинарный характер. Покинув страну, где ливерную колбасу не ели даже бродячие кошки, я попал в капиталистический супермаркет и вышел оттуда с открытым ртом. С тех пор он так и не закрывается. Я не перестаю восхищаться талантом, который человечество вкладывает в изобретение съестного, когда ему не мешают кудрявые причуды плановой экономики.

Именно в Вене я испытал неизбежный, как корь в детстве, культурный шок от первой встречи с Западом. Не скрою, он носил кулинарный характер. Покинув страну, где ливерную колбасу не ели даже бродячие кошки, я попал в капиталистический супермаркет и вышел оттуда с открытым ртом. С тех пор он так и не закрывается. Я не перестаю восхищаться талантом, который человечество вкладывает в изобретение съестного, когда ему не мешают кудрявые причуды плановой экономики.

На всемирном празднике еды Австрию выделяет то же, что ее музыку. Избегая героических контрастов, австрийское застолье – скорее оперетта, чем опера.

Последний осколок Атлантиды, исчезнувшей в неумных катаклизмах истории, 50-миллионная империя была первым прообразом нынешнего Евросоюза. Для моего поколения старая Австро-Венгерская империя была в первую очередь родиной Гашека и Кафки. Один ее высмеял, другой – ославил. Но сегодня, когда мир крошится на все более мелкие осколки стран, когда «право каждого народа на самоопределение» уже не кажется таким священным, опыт многонациональной державы, объединившей пол-Европы либеральной конституцией, не может быть лишним, в том числе – и за столом.

Империю Габсбургов называли лоскутной, на самом деле она была всеядной. Вена, как Нью-Йорк, свезла к себе все рецепты, но – в отличие от него – она сумела соединить их в кулинарное чудо, которым наслаждалась не меньше, чем Моцартом. Сплавив немецкое со славянским и итальянское с венгерским, имперская кухня привела все чужое к одному бархатному, как дородные венские театры, знаменателю. Каждое блюдо здесь не кричит, а шепчет, порождая столь чуждое нашему истерическому времени довольство собой и окружающим.

Возьмем рецепт с верноподданническим названием «Любимый суп его величества Франца Иосифа Первого»: «Превратить в пюре припущенные в масле картофель, сердца артишоков, сельдерей и лук-порей. Заправить сливками. Уже в тарелку нарезать мелкой соломкой копченый язык и трюфели». Я обожаю огненный борщ, кислые щи и острое харчо, но сколько щадящей нёбо элегантности и в этой протертой, но благородной, как старость Гайдна, радости!

Такая неяркая, матовая гамма украшает все, что подают в Австрии. Начиная с венских сосисок (нежные и душистые, они встречают путника на вокзале, как визитная карточка города) до розовой отварной говядины, которую мы считаем лишь полуфабрикатом для второго. (Мой знакомый, задумавшись над этим, предложил сдавать мясо напрокат: «Вы из него варите бульон, мы делаем вареники».) Готовя континентальную версию английского ростбифа, австрийцы кладут вырезку в тесную, словно гауптвахта, кастрюлю и заливают круто кипящим бульоном. Фокус завершает апфелькрен – приправа, в которой свирепый русский хрен смягчает русская же антоновка.

Умение сглаживать остроту, которое позволило Габсбургам собрать империю из всего, что плохо лежало, обернулось кулинарной умеренностью, не исключающей, впрочем, экстравагантных жестов. С одной стороны, австрийский гуляш не налегает на паприку, как венгерский. С другой – мне нравится обычай приправлять пресное блюдо анчоусом. Так готовят любимое и нами картофельное пюре, куда вместе с натертым луком, оливковым маслом и винным уксусом добавляется анчоусная паста или размятая килька. Другая чисто венская идея – соус рибизель, который молниеносно варится из свежей смородины с толчеными сухарями и подается к холодной дичи. Ее здесь хватает, ибо, разочаровавшись в войне, австрийцы перешли на охоту, трофеями которой они, однако, редко делятся с туристами.

Иное дело – неизбежный венский шницель. В сущности, он может быть и свиным, но в идеале его готовят из теленка, не выросшего сиротой (другого не следует есть из соображений гуманности). Я знаю, что говорю. Мне доводилось обедать венским шницелем в ресторане, где его изобрели – четыреста лет назад. Все столики там – на одного. Это блюдо не оставляет места для постороннего, ибо бумажной толщины мясо накрывает стол второй скатертью. Гуляя по золотистому полю с ножом и вилкой, забываете о гарнире, который предусмотрительно исчерпывается лимоном и горстью каперсов.

Ну а теперь пришла пора поговорить о третьем и главном – о десерте. Он не завершает трапезу, а становится ею, когда лакомитесь сладким в его естественной среде обитания – в венских кафе. Слишком чопорные, чтобы быть уютными, они покоряют другим – нескромным очарованием буржуазии.

К счастью, венские кафе, как дзен-буддийские садики, поддаются перевозке – туда, где их умеют ценить. В Нью-Йорке такое кафе – с мраморными столиками, гнутыми (венскими!) стульями и немецкоговорящей прислугой – выросло при Музее австрийского искусства. Даже летом, приходя сюда на закуску после Климта и Шилле, я надеваю шляпу, чтобы было что повесить на стойку с распятыми на бамбуковых палках газетами. Лукавя и не торопясь, как опытный гость в борделе, я оглядываю буфет со сладким, заранее зная, что устою перед слегка подогретым яблочным штруделем в хрустящей пеленке румяного теста, чтобы отдать предпочтение единственному и неповторимому торту «Захер». Невзрачный на вид, напрочь лишенный кремовых кущей, он скрывает под литой коричневой оболочкой такой набор шоколадных переживаний, который может усмирить только кисловатая абрикосовая прослойка. Чтобы вышибить клин клином, к «Захеру» идет лишь сладкий и жирный кофе по-венски, знаменитый Einspänner в высоком стакане с осевшим на него облаком свежевзбитых сливок.

От такого еще никто не худел, но, уважая жизнь и ценя в ней лучшее, австрийцы никогда не считали калории.

«Вена, – писал Стефан Цвейг, – была городом наслаждений, но что же такое культура, если не извлечение из грубой материи жизни самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого?»

Полагаю, что Цвейг говорил о пирожных.

Китай. Ян + инь

Описать кухню огромного Китая, как рассказать сразу обо всей кулинарии Европы, сложно, но не невозможно. Ну, скажем, так: на Западе едят вилкой, на Востоке – палочками.

Описать кухню огромного Китая, как рассказать сразу обо всей кулинарии Европы, сложно, но не невозможно. Ну, скажем, так: на Западе едят вилкой, на Востоке – палочками.

То, что я научился ими управляться с первого раза, до сих пор поражает меня, а главное – мою жену («гвоздя вбить не умеет»), которую я в наших первых азиатских путешествиях кормил, как галчонка. Хорошо еще, что китайцы, в отличие от японцев, признают ложки и стулья. Следуя за Шерлоком Холмсом, мы выведем логическую цепочку, объясняющую чужеземцу кухню, которая позволяет съесть обед из 24 блюд, пользуясь двумя длинными щепками. Палочками можно есть только мелко нарезанную еду, которая готовится не больше 10–15 минут, успешно впитывает пряности, хорошо смешивается друг с другом, легко делится на компанию и никогда не напоминает об исходном продукте.

Конечно, среди пяти тысяч блюд, известных китайским поварам, есть исключения, вроде знаменитых столетних яиц или цельной рыбы. Первые исключают быстроту приготовления, вторую вообще едят руками. Но в целом Холмс был бы прав: китайская кухня не терпит простоты. Мечта здешнего кулинара – выдать одно за другое: приготовить рыбу из яичницы или хот-дог из сои (излюбленное блюдо буддийских монастырей Америки).

Справедливости ради надо сказать, что напоминающие китайские головоломки рецепты – сравнительно позднее изобретение. Еще в VIII веке, в эпоху династии Тан, сравнимой по блеску с европейским Ренессансом, китайцы ели как японцы – просто и мало: рыбу предпочитали сырую, саке (!) – сладким.

Секрет нынешней изощренности – сумма усилий последнего тысячелетия, большую часть которого китайцы гнались не за прогрессом, а за радостями жизни. Кулинария всегда стояла вровень с живописью, поэзией и философией. Всему этому присуща общая черта – блеклая стертость и банальная невыразительность. Стихи Ван Вея, афоризмы Конфуция, пейзажи Ни Цзяна отличают упрятанные под простотой ум и красота, которые профану кажутся пресными, а знатоку – беспредельными.

То же можно сказать и о четырех драгоценностях китайской кухни: медвежьих лапах, грибах линчжи, акульих плавниках и ласточкиных гнездах. Я пробовал только два последних блюда (медведей жалко, а с волшебными грибами надо быть осторожными, ибо они обещают бессмертие), но по описанию они не отличаются от двух первых: никакого вкуса, никакого цвета, никакого запаха – как облако. Признав свою недостаточность, я оставил эти деликатесы, решив, что мне хватит остального, включая спасающую от морозов вареную змею, которая в супе напоминает незатейливую курицу.

Не зная религиозных запретов и постов, китайцы ели, как поется в русской песне, все, «что движется и не движется» – любую фауну и флору. При этом из зверей им больше всего нравится свинина, из рыб – карпы, среди птиц – утки, еще и за то, что они понимают дисциплину и ходят строем.

Долгое время исключением из китайской всеядности считалось коровье молоко. По убеждению древних оно прямо и быстро вело к безумию. Я еще застал в Китае обычай добавлять соевое молоко в кофе, отчего тот сильно отдавал гороховым супом. Однако, похоронив Мао и открыв Запад, новое поколение приспособилось к молоку, рокфору и даже сметане.

Другое дело, что китайская кухня не нуждается в новаторстве. Накопленного хватит на две цивилизации – и свою и нашу.

Китайский стол первым из пришельцев заворожил Запад, который веками не устает восхищаться столь радикальной альтернативой нашим вкусам. «Вещь в себе», эта кухня не растворилась в чужом окружении, а осталась собой, заставив всех к себе приспосабливаться – например, есть палочками.

Завоевав мир, китайская кулинария, конечно, перестала быть секретом, но тайна ее еще не разгадана. Как все, что лежит на поверхности, она позволяет в себя углубиться лишь тем, кто готов к этому.

Для начала неплохо было бы научиться не готовить, а заказывать. А то в китайской фанзе на московском бульваре нам принесли водку, дамплинги, соленые огурцы и фаршированную рыбу. Сидя за столом, я не верю в брак Востока с Западом. Настоящее китайское меню, как Пекинская опера, – самодостаточный опыт тотального переживания. Обед должен составлять букет, взывающий ко всем нашим чувствам, не исключая слуха. (Для этого к креветочному супу подают раскаленный рис, который трещит в пиале, словно новогодняя пиротехника.)

Чтобы насладиться китайской кухней, мы должны видеть в ней антитезу всему, к чему привыкли. Западная культура выросла из агона, подразумевающего борьбу противоположностей: за протертым супом следует острое жаркое. Китайцы, избегая соперничества и в спорте (Конфуций признавал только стрельбу из лука, где ты сам виноват в промахе), всегда стремились к гармонии, даже в пределах одной тарелки.

Так, считая человека не отдельной особью, а соединением мужчины с женщиной, китайцы и в еде строго следят за равноправием полов. Поэтому, скажем, рис нельзя поливать соевым соусом: и тот и другой представляет мужское начало ян. Каждое добравшееся до стола блюдо не считается законченным, пока в нем не соберутся все пять вкусовых ощущений – острое, кислое, соленое, горькое и сладкое. И конечно, всякому обеду сопутствует лишь та беседа, которая не отрывает наших мыслей от высокого и вкусного.

Впервые я пытался овладеть этой долгой наукой, когда попал в Пекин эпохи зрелого, а значит, неаппетитного социализма. Гармонией там, честно говоря, не пахло. В банкетном зале, где, по слухам, кормилось Политбюро, официантки ходили в драных халатах. Пекинскую утку подавали на фабрике-кухне – холодной. Бесценный юнаньский чай ссыпали в газетный кулек, воняющий типографской краской.

Только поздней ночью я наконец наткнулся на кулинарное чудо. В переулке круглосуточных обжорок улыбчивый старик на глазах редких прохожих творил лапшу. Он растягивал комочек теста в тонкие нити, длина которых увеличивалась в геометрической прогрессии с мультипликационной скоростью. Через минуту лапша стояла передо мной в миске, содержащей, помимо приправ и специй, всю мудрость великой и бессмертной китайской кухни.

Что напомнило мне историю моего знакомого диссидента. Когда его пригласили прочесть лекцию в ЦРУ, он выбрал тему желтой опасности. Освободившаяся от коммунистов Россия, взволнованно объяснял он людям в штатском, должна объединиться с Западом, чтобы защитить цивилизацию от угрозы китайских варваров. Так или иначе, в ЦРУ с моим товарищем (к его чести, он сам мне это рассказал) спорить не стали, а пригласили после лекции в ресторан, из ехидства выбрав китайский. Глядя на заставленный сложными и изысканными яствами стол, он впервые задумался о том, что сказал.

Швейцария. Кухня четырех стихий

С тех пор как Ганнибал и Суворов доказали, что Альпы проходимы для слонов и русских, Швейцария стала перевалом Европы. Страна кабатчиков, она превратила транзит в прибыльное искусство гостеприимства, придав ему ту старомодную чопорность, которая учит уважению к себе, обеду и хозяину. В Швейцарии умеют и накормить гостя, и поставить его на место. За табльдотом в приличном (других нет) отеле легче встретить зулуса, чем бумажную салфетку. Надо видеть невозмутимого, как Вильгельм Телль, официанта, когда он приносит взыскательному янки кока-колу в фужере с кристальным звоном.

С тех пор как Ганнибал и Суворов доказали, что Альпы проходимы для слонов и русских, Швейцария стала перевалом Европы. Страна кабатчиков, она превратила транзит в прибыльное искусство гостеприимства, придав ему ту старомодную чопорность, которая учит уважению к себе, обеду и хозяину. В Швейцарии умеют и накормить гостя, и поставить его на место. За табльдотом в приличном (других нет) отеле легче встретить зулуса, чем бумажную салфетку. Надо видеть невозмутимого, как Вильгельм Телль, официанта, когда он приносит взыскательному янки кока-колу в фужере с кристальным звоном.

Однажды в Берне я обедал в гостях у дочки верховного судьи кантона. Несмотря на петлистые патрицианские корни, она, как все славистки, считала себя богемой. Но за столом было столько приборов, что, пытаясь ничего не перепутать, я забыл, чем кормили.

Сервировка не мешает хорошему обеду, но часто отвлекает от плохого. Привыкнув принимать туристов всех стран, комплексные обеды Швейцарии нередко обходятся нейтральной курицей, не оскорбляющей ничье вероисповедание, кроме вегетарианского. Устав от однообразия, я даже придумал себе религию, запрещающую курятину, чем заслужил удивление прислуги и зависть соседей.

Впрочем, вкусу лучших швейцарских поваров можно доверять, не вмешиваясь в меню. Виртуозно соединив кулинарные вершины всего континента, швейцарцы относятся к ним с той же щепетильностью, что и к своим банкам. Другое дело, что в обоих случаях речь идет о чужих сокровищах. Поэтому какое-нибудь рагу из омаров с кремом из брюссельской капусты и меренгами из горького шоколада говорит о поваре (Фред Жирарде) куда больше, чем о швейцарской кухне. Чтобы найти ее, надо загребать погуще и забираться подальше.

С последним не так просто. Веками борясь с горами, швейцарцы победили их. Сегодня вы можете пересечь страну в туннеле, любуясь, как тролли, подземным пейзажем.

Придя в ужас от перспективы осмотреть страну, не выходя из метро, я вырулил на малую дорогу. Мое любопытство только разжег путеводитель, советовавший нанять для таких поездок шофера швейцарской «Скорой помощи» (их считают лучшими в мире водителями).

«Еще чего», – сказал я себе, берясь за баранку измельчавшего в Европе «форда». Все было ничего, пока дорога не уперлась в хилый знак с лаконичной надписью «16 %».

«Не крепче плодово-ягодного», – заносчиво усмехнулся я и нажал на педаль. Испуг пришел лишь тогда, когда выяснилось, что путь вел прямо вверх. Вместо сердобольного серпантина дорога мелко извивалась, но не больше, чем угорь на сковородке. Не понимая, почему машина не переворачивается на спину, я продирался сквозь облака, вспоминая мою приятельницу Жанну Морено, любившую кататься на мотоцикле по вертикальной стенке московского цирка. «Главное, – учила она, – не трусить». Другого выхода у меня не было: развернуться негде, а задом машина ехала сама – не разбирая дороги. Чудом добравшись до вершины, я пренебрег панорамой ради пухлой инструкции, найденной в бардачке. Она честно старалась мне помочь на четырех государственных языках Швейцарии. Понятнее других мне показалась законсервированная латынь ретороманского диалекта, но у Цицерона не упоминалось сцепление.

Спускаясь с горы, я помчался вниз, закрыв глаза, а когда открыл их, ничего не изменилось: дым от горящих тормозов милосердно застилал пропасть. Внизу меня ждал потусторонний сюрприз – озеро и шале с табличкой «Zimmer». Сходство с Шангри-Ла усугублял лагерь тибетских беженцев. Швейцарцы охотно дают им убежище, ибо считают братьями всех горцев, включая снежных людей.

После пережитого я застрял в шале на неделю, чтобы укрепить нервы перед обратной дорогой и перепробовать все национальные яства, которыми меня кормила дородная хозяйка.

В разреженной атмосфере Верхних Альп мне открылась истина. Преимущество швейцарской кулинарии – активное участие стихий, без содействия которых не обходится ни одно традиционное блюдо. Из любви к натурфилософии я классифицировал здешнее меню по четырем первоэлементам, помогавшим моей поварихе.

Живя в окрестностях неба, было естественным начать с воздуха. Он – главный ингредиент сушеного мяса, бруски которого годами овевают вихри. Благодаря им альпийский шпек приобретает бордовый румянец, твердость доски и вкус ветра. Лучше всего его грызть сырым, наслаждаясь свежим ароматом, внушенным высокогорным солнцем. Но если вы бережете зубы или деньги, то шпек можно напилить на кусочки и жарить с картошкой, пока не получится буро-коричневая запеканка рёсти.

Вода вносит свою вдовью лепту в обед, даря швейцарцам золотых окуней и серебряную форель. Их плотное от ледниковых озер мясо терпит только благородное обращение. Рыбу припускают в фамильном серебре, ничем не сдабривая. Она сама за себя говорит, точнее – шепчет.

Скудная земля, которой присыпаны здешние скалы, летом оборачивается цветущими альпийскими лугами, на которых пасутся бесстрашные коровы. Они, словно пчелы или олимпийские боги, живут практически одним нектаром, что делает молоко сладким, сыр – швейцарским, шоколад – неотразимым.

Огонь венчает швейцарскую кухню тогда, когда повар удаляется от дел, оставляя вас наедине с фондю. В сущности, это – горшок со спиртовкой. Заняв его у швейцарцев, французы готовят в нем бургундское фондю, обжаривая на тонкой вилке кусочки говяжьего филе-миньона в оливковом масле. Более декадентская версия подразумевает расплавленный в водяной бане шоколад, в который макают клубнику, груши и бисквиты. Но классический и ничему не уступающий рецепт хранит все-таки Швейцария.

Прежде чем поставить широкий горшок на огонь, вы (повар, как я уже говорил, умыл руки) натираете дно чесноком. Потом, залив белым вином крупно нарезанный сыр грияр, размешиваете млечную массу, рисуя деревянной ложкой длинные восьмерки. Заканчивает это упражнение в каллиграфии непременная рюмка зверски крепкой вишневой настойки, которую до сих пор гонят на каждом дворе, презирая государственную монополию. Фондю едят только горячим, топя в кипящем сыре кусочки вчерашнего хлеба.

Этим блюдом никак нельзя не обжечься. Но делать нечего – со стихиями, как хорошо знают живущие у них под мышкой швейцарцы, шутки плохи.

Таиланд. Суп с улыбкой

Таиланд – очень странная страна. Я понял это на пути из аэропорта, когда чуть не получил по физиономии от таксиста. Как часто бывает в Азии, мы не сошлись в цене, но спор не показался мне угрожающим, ибо чем ярче разгорался скандал, тем сердечнее улыбался таец. Только потом я выяснил, что улыбка не имеет отношения к эмоциям. Она приросла к лицу тайцев, которые издавна – и справедливо – считаются великими дипломатами. Этот талант позволил Сиаму сохранить независимость в эпоху колониальных империй. Отсюда и самобытность здешней жизни: слоны в Сиаме белые, боксеры дерутся ногами, еда не похожа ни на что.

Таиланд – очень странная страна. Я понял это на пути из аэропорта, когда чуть не получил по физиономии от таксиста. Как часто бывает в Азии, мы не сошлись в цене, но спор не показался мне угрожающим, ибо чем ярче разгорался скандал, тем сердечнее улыбался таец. Только потом я выяснил, что улыбка не имеет отношения к эмоциям. Она приросла к лицу тайцев, которые издавна – и справедливо – считаются великими дипломатами. Этот талант позволил Сиаму сохранить независимость в эпоху колониальных империй. Отсюда и самобытность здешней жизни: слоны в Сиаме белые, боксеры дерутся ногами, еда не похожа ни на что.

На первый взгляд можно решить, что, расположившись между Индией и Китаем, Таиланд просто соединил влияние двух великих цивилизаций в одной тарелке. От первой он взял страсть к специям, от второй – уважение к синтезу. Целое, однако, резко отличается от частей. Тайская кухня уникальна, как буддийская готика Бангкока, и коварна, как застенчивая улыбка его горожан.

Похоже, мое знакомство с тайской кулинарией было типичным. Угадав во мне новичка, ресторатор радушно принес заказанное и молча уставился на меня, спрятав руки за спину. Проглотив ложку многоцветного, как райская птица, супа, я замотал головой, молча показывая на рот, охваченный пожаром. Ничуть не удивившись реакции, мой кормилец брезгливо протянул бутылку ледяного пива – хитрец держал ее наготове.

Его опыт было не сравнить с моим, иначе бы я знал, что не пиво, а бананы гасят остроту. Тайцам она, впрочем, никогда не мешает – вопрос климата. Сиамцы, круглый год живя в условиях, которые поражают ньюйоркцев летом в застрявшем метро, вынуждены понукать аппетит изобретательностью. Только примирившись с бесчеловечно жгучим перцем, пленяешься тонкими оттенками вкуса, неразличимого под ярким огнем первого впечатления.

Чтобы по-настоящему насладиться тропической кухней, нужно прежде всего не путать острое с пряным. Первое глушит вкус, второе его обогащает. Свыкшись с монохромной гаммой отечественного застолья, которую иногда грубо портит какая-нибудь неуместная аджика, северяне должны разбудить воображение, вникая в пестрое, но праздничное разнообразие южной палитры, где кориандр соседствует с побегами имбиря на горьковатых бутонах банановых цветов.

Широко трактуя пряности, сиамцы относят к ним и сушеных медуз, и маринованных моллюсков, и прочую заготовленную впрок живность, которая делает продуктовую лавку интересней кунсткамеры.

Главный инструмент тайского повара – ступка, где растираются все эти непривычные и обильные пряности. Наиболее национальная из них – лимонная трава. Похожая на пересохшие стрелки лука, она всему придает задумчивый аромат лежалых цитрусов. Все остальное не поддается описанию. Обычно блюдо включает два десятка ингредиентов, и повар редко успокаивается, пока не использует их все.

Мы умеем благоговеть перед единичным продуктом (черную икру можно смешивать только с холодной водкой), но сиамская кухня добивается баланса сладкого с кислым и соленого с горьким – любой ценой. Поэтому тайская кулинария – скорее натурфилософия, чем гастрономия, и учиться ей не проще, чем тибетской медицине.

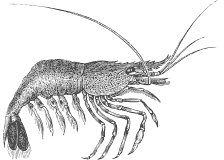

Пожалуй, лучше всего характер сиамского обеда проявляется в супе, который не открывает трапезу, а сопутствует ей. К нему возвращаются после каждой перемены, чтобы освежить вкус перед новым приступом. Приготовленный на тонком бульоне (он может быть и просто водой), сиамский суп не бывает ни густым, ни пресным. Все, что в нем плавает – креветка, курица, хлипкий соломенный грибок или уже жаренная рыбка, – вбирает неповторимый, как мужская юбка саронг, таиландский привкус. К тому же в прозрачном супе вы можете разглядеть, что едите. В сухом виде щедрая сиамская еда перепутана, словно джунгли. Поскольку нет никакой возможности догадаться, что в тарелке, невольно сосредотачиваешься на том, что стоит перед ней.

Это – неизбежный, как уксус в нашей пельменной, рыбный соус нам пла. Основой ему служит паста из креветочного планктона, которая несколько месяцев ферментируется (чтобы не сказать – гниет) на жарком солнце, поэтому дома такое готовить не советую. Эта поразительная, уже потому что вкусная, приправа открыла ученым глаза на древнеримский гарум. Приготовленный схожим образом, но из анчоусов, гарум был гордостью Рима, пока Средневековье не вычеркнуло его из меню. Как он всплыл на другом конце света, я не берусь сказать, чтобы не пускаться в сомнительные исторические спекуляции на манер Льва Гумилева.

Казалось бы, в Таиланде и так достаточно сюрпризов, но главный он приберегает к десерту. Те, кто впервые видят дуриан, могут принять его за морскую мину, и они не слишком ошибутся.

Овальный плод с грозными шипами весит несколько килограммов, растет на тридцатиметровых деревьях и нередко убивает тех, кому падает на голову. Мало этого, паданцами любят лакомиться тигры. Им дуриан напоминает падаль. С людьми сложнее. Старые путешественники врали, что мякоть дуриана похожа на мороженое с чесноком. Современные авторы честнее передают свое впечатление: «Будто ешь сладкий пудинг в публичном сортире».

Когда я за немалые деньги купил на пригородном речном рынке спелый дуриан, мы еще не знали, что закон запрещает перевозить это пахучее диво в общественном транспорте. Пришлось взять тут-тук (так в Бангкоке называют моторикшу).

Дуриан оказался сытным – мне хватило первого куска. С оставшимся я вынужден был делить номер, пока гостиничная администрация не попросила одного из нас съехать.

Говорят, что дурианы надо есть зимой, потому что от него бросает в жар, но так как снега в Сиаме не дождешься, я вынес лакомство в переулок с уже испорченной репутацией. Иногда я об этом жалею. В Таиланде дуриан считают афродизиаком и называют королем фруктов. Если это и так, то это – сумасшедший король, вроде Лира.

Австрия. Бархатная империя

На всемирном празднике еды Австрию выделяет то же, что ее музыку. Избегая героических контрастов, австрийское застолье – скорее оперетта, чем опера.

Последний осколок Атлантиды, исчезнувшей в неумных катаклизмах истории, 50-миллионная империя была первым прообразом нынешнего Евросоюза. Для моего поколения старая Австро-Венгерская империя была в первую очередь родиной Гашека и Кафки. Один ее высмеял, другой – ославил. Но сегодня, когда мир крошится на все более мелкие осколки стран, когда «право каждого народа на самоопределение» уже не кажется таким священным, опыт многонациональной державы, объединившей пол-Европы либеральной конституцией, не может быть лишним, в том числе – и за столом.

Империю Габсбургов называли лоскутной, на самом деле она была всеядной. Вена, как Нью-Йорк, свезла к себе все рецепты, но – в отличие от него – она сумела соединить их в кулинарное чудо, которым наслаждалась не меньше, чем Моцартом. Сплавив немецкое со славянским и итальянское с венгерским, имперская кухня привела все чужое к одному бархатному, как дородные венские театры, знаменателю. Каждое блюдо здесь не кричит, а шепчет, порождая столь чуждое нашему истерическому времени довольство собой и окружающим.

Возьмем рецепт с верноподданническим названием «Любимый суп его величества Франца Иосифа Первого»: «Превратить в пюре припущенные в масле картофель, сердца артишоков, сельдерей и лук-порей. Заправить сливками. Уже в тарелку нарезать мелкой соломкой копченый язык и трюфели». Я обожаю огненный борщ, кислые щи и острое харчо, но сколько щадящей нёбо элегантности и в этой протертой, но благородной, как старость Гайдна, радости!

Такая неяркая, матовая гамма украшает все, что подают в Австрии. Начиная с венских сосисок (нежные и душистые, они встречают путника на вокзале, как визитная карточка города) до розовой отварной говядины, которую мы считаем лишь полуфабрикатом для второго. (Мой знакомый, задумавшись над этим, предложил сдавать мясо напрокат: «Вы из него варите бульон, мы делаем вареники».) Готовя континентальную версию английского ростбифа, австрийцы кладут вырезку в тесную, словно гауптвахта, кастрюлю и заливают круто кипящим бульоном. Фокус завершает апфелькрен – приправа, в которой свирепый русский хрен смягчает русская же антоновка.

Умение сглаживать остроту, которое позволило Габсбургам собрать империю из всего, что плохо лежало, обернулось кулинарной умеренностью, не исключающей, впрочем, экстравагантных жестов. С одной стороны, австрийский гуляш не налегает на паприку, как венгерский. С другой – мне нравится обычай приправлять пресное блюдо анчоусом. Так готовят любимое и нами картофельное пюре, куда вместе с натертым луком, оливковым маслом и винным уксусом добавляется анчоусная паста или размятая килька. Другая чисто венская идея – соус рибизель, который молниеносно варится из свежей смородины с толчеными сухарями и подается к холодной дичи. Ее здесь хватает, ибо, разочаровавшись в войне, австрийцы перешли на охоту, трофеями которой они, однако, редко делятся с туристами.

Иное дело – неизбежный венский шницель. В сущности, он может быть и свиным, но в идеале его готовят из теленка, не выросшего сиротой (другого не следует есть из соображений гуманности). Я знаю, что говорю. Мне доводилось обедать венским шницелем в ресторане, где его изобрели – четыреста лет назад. Все столики там – на одного. Это блюдо не оставляет места для постороннего, ибо бумажной толщины мясо накрывает стол второй скатертью. Гуляя по золотистому полю с ножом и вилкой, забываете о гарнире, который предусмотрительно исчерпывается лимоном и горстью каперсов.

Ну а теперь пришла пора поговорить о третьем и главном – о десерте. Он не завершает трапезу, а становится ею, когда лакомитесь сладким в его естественной среде обитания – в венских кафе. Слишком чопорные, чтобы быть уютными, они покоряют другим – нескромным очарованием буржуазии.

К счастью, венские кафе, как дзен-буддийские садики, поддаются перевозке – туда, где их умеют ценить. В Нью-Йорке такое кафе – с мраморными столиками, гнутыми (венскими!) стульями и немецкоговорящей прислугой – выросло при Музее австрийского искусства. Даже летом, приходя сюда на закуску после Климта и Шилле, я надеваю шляпу, чтобы было что повесить на стойку с распятыми на бамбуковых палках газетами. Лукавя и не торопясь, как опытный гость в борделе, я оглядываю буфет со сладким, заранее зная, что устою перед слегка подогретым яблочным штруделем в хрустящей пеленке румяного теста, чтобы отдать предпочтение единственному и неповторимому торту «Захер». Невзрачный на вид, напрочь лишенный кремовых кущей, он скрывает под литой коричневой оболочкой такой набор шоколадных переживаний, который может усмирить только кисловатая абрикосовая прослойка. Чтобы вышибить клин клином, к «Захеру» идет лишь сладкий и жирный кофе по-венски, знаменитый Einspänner в высоком стакане с осевшим на него облаком свежевзбитых сливок.

От такого еще никто не худел, но, уважая жизнь и ценя в ней лучшее, австрийцы никогда не считали калории.

«Вена, – писал Стефан Цвейг, – была городом наслаждений, но что же такое культура, если не извлечение из грубой материи жизни самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого?»

Полагаю, что Цвейг говорил о пирожных.

Китай. Ян + инь

То, что я научился ими управляться с первого раза, до сих пор поражает меня, а главное – мою жену («гвоздя вбить не умеет»), которую я в наших первых азиатских путешествиях кормил, как галчонка. Хорошо еще, что китайцы, в отличие от японцев, признают ложки и стулья. Следуя за Шерлоком Холмсом, мы выведем логическую цепочку, объясняющую чужеземцу кухню, которая позволяет съесть обед из 24 блюд, пользуясь двумя длинными щепками. Палочками можно есть только мелко нарезанную еду, которая готовится не больше 10–15 минут, успешно впитывает пряности, хорошо смешивается друг с другом, легко делится на компанию и никогда не напоминает об исходном продукте.

Конечно, среди пяти тысяч блюд, известных китайским поварам, есть исключения, вроде знаменитых столетних яиц или цельной рыбы. Первые исключают быстроту приготовления, вторую вообще едят руками. Но в целом Холмс был бы прав: китайская кухня не терпит простоты. Мечта здешнего кулинара – выдать одно за другое: приготовить рыбу из яичницы или хот-дог из сои (излюбленное блюдо буддийских монастырей Америки).

Справедливости ради надо сказать, что напоминающие китайские головоломки рецепты – сравнительно позднее изобретение. Еще в VIII веке, в эпоху династии Тан, сравнимой по блеску с европейским Ренессансом, китайцы ели как японцы – просто и мало: рыбу предпочитали сырую, саке (!) – сладким.

Секрет нынешней изощренности – сумма усилий последнего тысячелетия, большую часть которого китайцы гнались не за прогрессом, а за радостями жизни. Кулинария всегда стояла вровень с живописью, поэзией и философией. Всему этому присуща общая черта – блеклая стертость и банальная невыразительность. Стихи Ван Вея, афоризмы Конфуция, пейзажи Ни Цзяна отличают упрятанные под простотой ум и красота, которые профану кажутся пресными, а знатоку – беспредельными.

То же можно сказать и о четырех драгоценностях китайской кухни: медвежьих лапах, грибах линчжи, акульих плавниках и ласточкиных гнездах. Я пробовал только два последних блюда (медведей жалко, а с волшебными грибами надо быть осторожными, ибо они обещают бессмертие), но по описанию они не отличаются от двух первых: никакого вкуса, никакого цвета, никакого запаха – как облако. Признав свою недостаточность, я оставил эти деликатесы, решив, что мне хватит остального, включая спасающую от морозов вареную змею, которая в супе напоминает незатейливую курицу.

Не зная религиозных запретов и постов, китайцы ели, как поется в русской песне, все, «что движется и не движется» – любую фауну и флору. При этом из зверей им больше всего нравится свинина, из рыб – карпы, среди птиц – утки, еще и за то, что они понимают дисциплину и ходят строем.

Долгое время исключением из китайской всеядности считалось коровье молоко. По убеждению древних оно прямо и быстро вело к безумию. Я еще застал в Китае обычай добавлять соевое молоко в кофе, отчего тот сильно отдавал гороховым супом. Однако, похоронив Мао и открыв Запад, новое поколение приспособилось к молоку, рокфору и даже сметане.

Другое дело, что китайская кухня не нуждается в новаторстве. Накопленного хватит на две цивилизации – и свою и нашу.

Китайский стол первым из пришельцев заворожил Запад, который веками не устает восхищаться столь радикальной альтернативой нашим вкусам. «Вещь в себе», эта кухня не растворилась в чужом окружении, а осталась собой, заставив всех к себе приспосабливаться – например, есть палочками.

Завоевав мир, китайская кулинария, конечно, перестала быть секретом, но тайна ее еще не разгадана. Как все, что лежит на поверхности, она позволяет в себя углубиться лишь тем, кто готов к этому.

Для начала неплохо было бы научиться не готовить, а заказывать. А то в китайской фанзе на московском бульваре нам принесли водку, дамплинги, соленые огурцы и фаршированную рыбу. Сидя за столом, я не верю в брак Востока с Западом. Настоящее китайское меню, как Пекинская опера, – самодостаточный опыт тотального переживания. Обед должен составлять букет, взывающий ко всем нашим чувствам, не исключая слуха. (Для этого к креветочному супу подают раскаленный рис, который трещит в пиале, словно новогодняя пиротехника.)

Чтобы насладиться китайской кухней, мы должны видеть в ней антитезу всему, к чему привыкли. Западная культура выросла из агона, подразумевающего борьбу противоположностей: за протертым супом следует острое жаркое. Китайцы, избегая соперничества и в спорте (Конфуций признавал только стрельбу из лука, где ты сам виноват в промахе), всегда стремились к гармонии, даже в пределах одной тарелки.

Так, считая человека не отдельной особью, а соединением мужчины с женщиной, китайцы и в еде строго следят за равноправием полов. Поэтому, скажем, рис нельзя поливать соевым соусом: и тот и другой представляет мужское начало ян. Каждое добравшееся до стола блюдо не считается законченным, пока в нем не соберутся все пять вкусовых ощущений – острое, кислое, соленое, горькое и сладкое. И конечно, всякому обеду сопутствует лишь та беседа, которая не отрывает наших мыслей от высокого и вкусного.

Впервые я пытался овладеть этой долгой наукой, когда попал в Пекин эпохи зрелого, а значит, неаппетитного социализма. Гармонией там, честно говоря, не пахло. В банкетном зале, где, по слухам, кормилось Политбюро, официантки ходили в драных халатах. Пекинскую утку подавали на фабрике-кухне – холодной. Бесценный юнаньский чай ссыпали в газетный кулек, воняющий типографской краской.

Только поздней ночью я наконец наткнулся на кулинарное чудо. В переулке круглосуточных обжорок улыбчивый старик на глазах редких прохожих творил лапшу. Он растягивал комочек теста в тонкие нити, длина которых увеличивалась в геометрической прогрессии с мультипликационной скоростью. Через минуту лапша стояла передо мной в миске, содержащей, помимо приправ и специй, всю мудрость великой и бессмертной китайской кухни.

Что напомнило мне историю моего знакомого диссидента. Когда его пригласили прочесть лекцию в ЦРУ, он выбрал тему желтой опасности. Освободившаяся от коммунистов Россия, взволнованно объяснял он людям в штатском, должна объединиться с Западом, чтобы защитить цивилизацию от угрозы китайских варваров. Так или иначе, в ЦРУ с моим товарищем (к его чести, он сам мне это рассказал) спорить не стали, а пригласили после лекции в ресторан, из ехидства выбрав китайский. Глядя на заставленный сложными и изысканными яствами стол, он впервые задумался о том, что сказал.

Швейцария. Кухня четырех стихий

Однажды в Берне я обедал в гостях у дочки верховного судьи кантона. Несмотря на петлистые патрицианские корни, она, как все славистки, считала себя богемой. Но за столом было столько приборов, что, пытаясь ничего не перепутать, я забыл, чем кормили.

Сервировка не мешает хорошему обеду, но часто отвлекает от плохого. Привыкнув принимать туристов всех стран, комплексные обеды Швейцарии нередко обходятся нейтральной курицей, не оскорбляющей ничье вероисповедание, кроме вегетарианского. Устав от однообразия, я даже придумал себе религию, запрещающую курятину, чем заслужил удивление прислуги и зависть соседей.

Впрочем, вкусу лучших швейцарских поваров можно доверять, не вмешиваясь в меню. Виртуозно соединив кулинарные вершины всего континента, швейцарцы относятся к ним с той же щепетильностью, что и к своим банкам. Другое дело, что в обоих случаях речь идет о чужих сокровищах. Поэтому какое-нибудь рагу из омаров с кремом из брюссельской капусты и меренгами из горького шоколада говорит о поваре (Фред Жирарде) куда больше, чем о швейцарской кухне. Чтобы найти ее, надо загребать погуще и забираться подальше.

С последним не так просто. Веками борясь с горами, швейцарцы победили их. Сегодня вы можете пересечь страну в туннеле, любуясь, как тролли, подземным пейзажем.

Придя в ужас от перспективы осмотреть страну, не выходя из метро, я вырулил на малую дорогу. Мое любопытство только разжег путеводитель, советовавший нанять для таких поездок шофера швейцарской «Скорой помощи» (их считают лучшими в мире водителями).

«Еще чего», – сказал я себе, берясь за баранку измельчавшего в Европе «форда». Все было ничего, пока дорога не уперлась в хилый знак с лаконичной надписью «16 %».

«Не крепче плодово-ягодного», – заносчиво усмехнулся я и нажал на педаль. Испуг пришел лишь тогда, когда выяснилось, что путь вел прямо вверх. Вместо сердобольного серпантина дорога мелко извивалась, но не больше, чем угорь на сковородке. Не понимая, почему машина не переворачивается на спину, я продирался сквозь облака, вспоминая мою приятельницу Жанну Морено, любившую кататься на мотоцикле по вертикальной стенке московского цирка. «Главное, – учила она, – не трусить». Другого выхода у меня не было: развернуться негде, а задом машина ехала сама – не разбирая дороги. Чудом добравшись до вершины, я пренебрег панорамой ради пухлой инструкции, найденной в бардачке. Она честно старалась мне помочь на четырех государственных языках Швейцарии. Понятнее других мне показалась законсервированная латынь ретороманского диалекта, но у Цицерона не упоминалось сцепление.

Спускаясь с горы, я помчался вниз, закрыв глаза, а когда открыл их, ничего не изменилось: дым от горящих тормозов милосердно застилал пропасть. Внизу меня ждал потусторонний сюрприз – озеро и шале с табличкой «Zimmer». Сходство с Шангри-Ла усугублял лагерь тибетских беженцев. Швейцарцы охотно дают им убежище, ибо считают братьями всех горцев, включая снежных людей.

После пережитого я застрял в шале на неделю, чтобы укрепить нервы перед обратной дорогой и перепробовать все национальные яства, которыми меня кормила дородная хозяйка.

В разреженной атмосфере Верхних Альп мне открылась истина. Преимущество швейцарской кулинарии – активное участие стихий, без содействия которых не обходится ни одно традиционное блюдо. Из любви к натурфилософии я классифицировал здешнее меню по четырем первоэлементам, помогавшим моей поварихе.

Живя в окрестностях неба, было естественным начать с воздуха. Он – главный ингредиент сушеного мяса, бруски которого годами овевают вихри. Благодаря им альпийский шпек приобретает бордовый румянец, твердость доски и вкус ветра. Лучше всего его грызть сырым, наслаждаясь свежим ароматом, внушенным высокогорным солнцем. Но если вы бережете зубы или деньги, то шпек можно напилить на кусочки и жарить с картошкой, пока не получится буро-коричневая запеканка рёсти.

Вода вносит свою вдовью лепту в обед, даря швейцарцам золотых окуней и серебряную форель. Их плотное от ледниковых озер мясо терпит только благородное обращение. Рыбу припускают в фамильном серебре, ничем не сдабривая. Она сама за себя говорит, точнее – шепчет.

Скудная земля, которой присыпаны здешние скалы, летом оборачивается цветущими альпийскими лугами, на которых пасутся бесстрашные коровы. Они, словно пчелы или олимпийские боги, живут практически одним нектаром, что делает молоко сладким, сыр – швейцарским, шоколад – неотразимым.

Огонь венчает швейцарскую кухню тогда, когда повар удаляется от дел, оставляя вас наедине с фондю. В сущности, это – горшок со спиртовкой. Заняв его у швейцарцев, французы готовят в нем бургундское фондю, обжаривая на тонкой вилке кусочки говяжьего филе-миньона в оливковом масле. Более декадентская версия подразумевает расплавленный в водяной бане шоколад, в который макают клубнику, груши и бисквиты. Но классический и ничему не уступающий рецепт хранит все-таки Швейцария.

Прежде чем поставить широкий горшок на огонь, вы (повар, как я уже говорил, умыл руки) натираете дно чесноком. Потом, залив белым вином крупно нарезанный сыр грияр, размешиваете млечную массу, рисуя деревянной ложкой длинные восьмерки. Заканчивает это упражнение в каллиграфии непременная рюмка зверски крепкой вишневой настойки, которую до сих пор гонят на каждом дворе, презирая государственную монополию. Фондю едят только горячим, топя в кипящем сыре кусочки вчерашнего хлеба.

Этим блюдом никак нельзя не обжечься. Но делать нечего – со стихиями, как хорошо знают живущие у них под мышкой швейцарцы, шутки плохи.

Таиланд. Суп с улыбкой

На первый взгляд можно решить, что, расположившись между Индией и Китаем, Таиланд просто соединил влияние двух великих цивилизаций в одной тарелке. От первой он взял страсть к специям, от второй – уважение к синтезу. Целое, однако, резко отличается от частей. Тайская кухня уникальна, как буддийская готика Бангкока, и коварна, как застенчивая улыбка его горожан.

Похоже, мое знакомство с тайской кулинарией было типичным. Угадав во мне новичка, ресторатор радушно принес заказанное и молча уставился на меня, спрятав руки за спину. Проглотив ложку многоцветного, как райская птица, супа, я замотал головой, молча показывая на рот, охваченный пожаром. Ничуть не удивившись реакции, мой кормилец брезгливо протянул бутылку ледяного пива – хитрец держал ее наготове.

Его опыт было не сравнить с моим, иначе бы я знал, что не пиво, а бананы гасят остроту. Тайцам она, впрочем, никогда не мешает – вопрос климата. Сиамцы, круглый год живя в условиях, которые поражают ньюйоркцев летом в застрявшем метро, вынуждены понукать аппетит изобретательностью. Только примирившись с бесчеловечно жгучим перцем, пленяешься тонкими оттенками вкуса, неразличимого под ярким огнем первого впечатления.

Чтобы по-настоящему насладиться тропической кухней, нужно прежде всего не путать острое с пряным. Первое глушит вкус, второе его обогащает. Свыкшись с монохромной гаммой отечественного застолья, которую иногда грубо портит какая-нибудь неуместная аджика, северяне должны разбудить воображение, вникая в пестрое, но праздничное разнообразие южной палитры, где кориандр соседствует с побегами имбиря на горьковатых бутонах банановых цветов.

Широко трактуя пряности, сиамцы относят к ним и сушеных медуз, и маринованных моллюсков, и прочую заготовленную впрок живность, которая делает продуктовую лавку интересней кунсткамеры.

Главный инструмент тайского повара – ступка, где растираются все эти непривычные и обильные пряности. Наиболее национальная из них – лимонная трава. Похожая на пересохшие стрелки лука, она всему придает задумчивый аромат лежалых цитрусов. Все остальное не поддается описанию. Обычно блюдо включает два десятка ингредиентов, и повар редко успокаивается, пока не использует их все.

Мы умеем благоговеть перед единичным продуктом (черную икру можно смешивать только с холодной водкой), но сиамская кухня добивается баланса сладкого с кислым и соленого с горьким – любой ценой. Поэтому тайская кулинария – скорее натурфилософия, чем гастрономия, и учиться ей не проще, чем тибетской медицине.

Пожалуй, лучше всего характер сиамского обеда проявляется в супе, который не открывает трапезу, а сопутствует ей. К нему возвращаются после каждой перемены, чтобы освежить вкус перед новым приступом. Приготовленный на тонком бульоне (он может быть и просто водой), сиамский суп не бывает ни густым, ни пресным. Все, что в нем плавает – креветка, курица, хлипкий соломенный грибок или уже жаренная рыбка, – вбирает неповторимый, как мужская юбка саронг, таиландский привкус. К тому же в прозрачном супе вы можете разглядеть, что едите. В сухом виде щедрая сиамская еда перепутана, словно джунгли. Поскольку нет никакой возможности догадаться, что в тарелке, невольно сосредотачиваешься на том, что стоит перед ней.

Это – неизбежный, как уксус в нашей пельменной, рыбный соус нам пла. Основой ему служит паста из креветочного планктона, которая несколько месяцев ферментируется (чтобы не сказать – гниет) на жарком солнце, поэтому дома такое готовить не советую. Эта поразительная, уже потому что вкусная, приправа открыла ученым глаза на древнеримский гарум. Приготовленный схожим образом, но из анчоусов, гарум был гордостью Рима, пока Средневековье не вычеркнуло его из меню. Как он всплыл на другом конце света, я не берусь сказать, чтобы не пускаться в сомнительные исторические спекуляции на манер Льва Гумилева.

Казалось бы, в Таиланде и так достаточно сюрпризов, но главный он приберегает к десерту. Те, кто впервые видят дуриан, могут принять его за морскую мину, и они не слишком ошибутся.

Овальный плод с грозными шипами весит несколько килограммов, растет на тридцатиметровых деревьях и нередко убивает тех, кому падает на голову. Мало этого, паданцами любят лакомиться тигры. Им дуриан напоминает падаль. С людьми сложнее. Старые путешественники врали, что мякоть дуриана похожа на мороженое с чесноком. Современные авторы честнее передают свое впечатление: «Будто ешь сладкий пудинг в публичном сортире».

Когда я за немалые деньги купил на пригородном речном рынке спелый дуриан, мы еще не знали, что закон запрещает перевозить это пахучее диво в общественном транспорте. Пришлось взять тут-тук (так в Бангкоке называют моторикшу).

Дуриан оказался сытным – мне хватило первого куска. С оставшимся я вынужден был делить номер, пока гостиничная администрация не попросила одного из нас съехать.

Говорят, что дурианы надо есть зимой, потому что от него бросает в жар, но так как снега в Сиаме не дождешься, я вынес лакомство в переулок с уже испорченной репутацией. Иногда я об этом жалею. В Таиланде дуриан считают афродизиаком и называют королем фруктов. Если это и так, то это – сумасшедший король, вроде Лира.