Страница:

Забыв о своей робости, я, слушая, снял несколько кадров – как раз в тот момент, когда Оцуп, оставив трость, энергичным жестом показал, как именно он смахнул в то утро воду с мокрого негатива.

Жаль, не было у меня портативного магнитофона. Такая запись, несколько фотографий – и получился бы неповторимый киносюжет. Неповторимый потому, что вскоре старейшего советского фотопублициста Петра Оцупа не стало.

Документальные кадры, даже самые обыкновенные, как вино, с годами зреют и становятся только ценнее.

Ну чье сердце не отзовется при виде такой сценки! Грустный щенок в корзине. Последняя ласка. Сейчас придет новый хозяин и унесет.

Что в этой фотоновелле без слов создает образ прощания?

Мне кажется, изгиб тельца щенка. Этот изгиб как бы связывает композицию: щенка в корзине, мать в наморднике, добротный ошейник, руку хозяина.

Впрочем, разглядел я это уже на готовой фотографии, а тогда, в момент съемки, сработала интуиция.

«Может ли в искусстве собака быть изображена при помощи собаки же?» – спрашивает А. Мачерет в книге «Реальность мира на экране»[1].

Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Под сомнение ставится не частность, а самое главное: являются ли фотография и кино, особенно кино документальное, искусством?

Иными словами, вопрос ставится так: можно ли впускать в храм искусства, сотворенного из тончайших нитей духовности, человека, фиксирующего жизнь фотомеханическим способом и поэтому якобы неспособного преодолеть ее натуралистичность, одухотворить ее?

А. Мачерет пишет, что мнения разделились. Одни жрецы искусства отвечают на этот вопрос категорически: «Нет, нельзя впускать!» Другие более снисходительны – мол, пока идет съемка фильма, это натурализм, искусство начинается в процессе монтажа, но скидка делается только для творцов игрового кино, с документалистами все ясно: они жалкие копировщики натуры.

Не приводя здесь подробностей полемики, скажу только, что доводы оппонентов довольно аргументированны и известному режиссеру и искусствоведу пришлось потратить немало страниц, чтобы их опровергнуть.

Приводя здесь свой фотоаргумент в защиту того, что не только собаку можно изобразить «при помощи собаки же», надеюсь, что читатель не сочтет его слишком грубым, а воспримет фотографию как образ-шутку.

Образ у меня возник от мягких хлопьев первого снега. Подует ветер – иллюзия исчезнет.

Какие ассоциации будит эта картина?

Воспоминания о минувшей весне? Ощущение новой? Или просто радость гармонии и красоты наперекор грязной, неуютной стене?

Я не могу дать объяснение, что это такое. И люди, видевшие снимок (он был когда-то на выставке), говорили разное, созвучное их настроению. И это хорошо. Образ ведь не бывает однозначным, один видит одно, другой – что-то другое. Тут многое зависит и от эмоционального опыта человека, от его характера, настроения.

Напрашивается такое сравнение: если предположить, что сам по себе факт – это круг, то факт, поднятый до образного обобщения, – спираль. Чем больше разматываешь ее нить, тем большее пространство захватываешь, но никогда его не удается замкнуть.

И все же простор для воображения и домысла не означает расплывчатость. А как иногда манит в дебри таинственных сочетаний линий и плоскостей, темных и белых пятен, света и тени, за которыми ровным счетом ничего не кроется, кроме изыска формы и холодности конструкций. Сознаюсь, что и сам, занимаясь фотографией, грешил этим немало. Наверно, это болезнь, которой надо переболеть.

Взять хотя бы снимок с «черным иксом». Кадр вроде эффектный, броский, и следов много (так выглядел наш дворик с пятого этажа после первого снега), а, как говорится, души – никакой.

Правда, понял я это потом. А когда-то кадр мне очень нравился. Я даже пытался вкладывать в него глубокий смысл, образ вечного поиска некоего неизвестного. Но никто этого так и не воспринял. Просто гадали: что это такое?

Осень. Только несколько листков – воспоминание о жарком лете. А ветки все тянутся друг к другу.

Вот образ, построенный, по существу, тоже на форме, на ассоциации с силовыми линиями магнитного поля. Но здесь эта форма, на мой взгляд, согрета чувством и настроением. Может быть, нечто похожее на эту встречу? А может быть, я ошибаюсь, и этой встрече соответствует совсем иное настроение природы, подобное тому, что бывает ранней-ранней весной, когда еще холодно, но реки и озера вот-вот сломают лед? Кто знает? Спираль…

Любопытно, что, когда я показал снимок семилетней дочке, она тут же повернула его вверх ногами.

– Смотри, вот они уже выросли!

– Разве можно так смотреть? – возразил я.

– Можно, я же смотрю!

Как часто нам, взрослым, не хватает этой способности – видеть вещи с неожиданной стороны, проще говоря, фантазии!

В свое время в Риге произошел такой случай. На окраине города пропал шестилетний мальчик. Вышел после завтрака во двор поиграть и не вернулся. Искали его весь день и всю ночь. Искали родители, искала чуть ли не вся улица. Милиция предупредила посты ОРУДа на шоссейных магистралях, работников железной дороги. Круг поисков расширился на десятки километров. Напрасно. Мальчик исчез.

А на следующее утро, когда все уже сбились с, ног и в поиски собралась включиться городская газета, вдруг позвонила мать. Оказывается, наш герой никуда не убегал. И напрасно его искали на дорогах. Он даже не вышел за ворота двора. Но унесся куда дальше, чем взрослые могли себе представить.

Мир жил тогда под впечатлением подвига Гагарина. Узнав от мальчиков постарше, что перед полетами в космос космонавты тренируются жить в одиночестве в каких-то таинственных сурдо– и барокамерах, наш герой решил, что если он не побоится сутки пробыть в одиночестве, значит, годен в космонавты. И весь день и всю ночь он просидел под бочкой.

Увидев недавно такого же «космонавта» (все дети любят заглядывать в бочки), я сделал снимок. Пусть будет «узелок на память», – как образ, быть может, будущего фильма.

В тот день на стройке готовился мощный взрыв для расчистки площадки под главное здание будущей ГЭС, поэтому людей почти не видно было – все ушли в укрытие. И вот после взрыва, поднявшего в воздух несколько десятков тысяч кубометров скальной породы, мы у входного портала туннеля увидели девушку с полевой сумкой через плечо и в защитном шлеме. Она носила его слегка набок, и он был ей очень к лицу.

Грохот. Взрывы. Скалы. Забои. Бульдозеры. Усталые подрывники. И вдруг – эта нежность.

Не знаю даже, с чем можно было бы ее сравнить – с нежностью античной скульптуры или женских портретов художников Возрождения?

Потом выяснилось, что девушка приехала на Вахш с отрядом добровольцев и работает на стройке в геодезической партии.

В ходе разговора я сделал несколько репортажных кадров. Просто так, для себя, чтобы сохранить ощущение от неожиданной встречи. Но какая разная она на фотографиях – одна и та же девушка!

А разгадка проста. Один кадр снят с уровня глаз, в момент делового разговора. Второй снят чуть сверху (когда мы подошли, девушка сидела). Третий – чуть снизу (когда, посидев с нами, она встала и прощалась с инженером).

Пустяк как будто бы – чуть-чуть изменил точку съемки, чуть-чуть иначе свет упал, чуть-чуть иное выражение лица, а человека будто подменили.

Громадные железобетонные сваи и словно невесомая живая душа над ними – не так ли над прозой будничного факта витает поэзия?

Зачем добывать образы?

Я вообразил огромный современный город с тысячами людей и машин. Город просыпается. Спешит на работу. Наполняется шумом моторов, звоном трамваев, гудками строительных кранов и голосами людей. А за всеми шумами слышатся удары копра, напоминающие удары исполинского сердца. Они придают внешней уличной суете и разноголосице целенаправленность и ритм.

Город набирает темп. По улицам везут разные грузы: хлеб, цемент, трубы, одежду, книги… И цветы. Их выгружают у магазинов, киосков, на цветочном базаре. Это обычный груз дня, товар. И в этом грохочущем городе мы замечаем маленького человека, девочку. Сначала она бродит без какой-либо цели, потом в витрине цветочного магазина ее привлекают белые колокольчики. Она хочет прикоснуться к ним, наконец купить, но в спешке теряет свои копейки. Монетки покатились, одну она успевает прихлопнуть ладонью, а на другую наступает прохожий. Монетка прилипает к его подошве, девочка – за ним… Но тут появляется грузовая машина с такими же белыми колокольчиками.

Сначала девочка бежит за грузовиком, потом ее мчит сверкающий на «Волге» олень, потом через виадук, кажущийся ей пещерой, она попадает на цветочный базар, в сказочную страну своей Мечты. И наконец белые колокольчики – в ее руках!

А на обратном пути домой она в сутолоке роняет их на мостовую. Дальше происходит то, что случилось тогда.

Тут, правда, я позволил себе несколько прифантазировать. Когда многие машины промчались, счастливо не задев цветов, одни – случайно, другие – оставив «след души», появляется огромный двадцатитонный каток для укатки асфальта. Он неотвратимо надвигается на белые колокольчики, и уже ничто не может их спасти. Но в последнюю секунду машинист замечает их и останавливается. А за ним останавливается лавина машин, вся улица, кажется, весь Город. Останавливаются перед мечтой Человека.

Тишина. Слышны только удары копра.

По этой новелле режиссер Ивар Краулитис и оператор Улдис Браун в 1961 году сняли короткометражный фильм «Белый колокольчик». В нем нет ни одного пояснительного слова. Все выражено пластикой, музыкой и шумами.

Композитор Арвид Жилинский дал нам тему Мечты, два звукооператора (Волдемар Блумберг и Исидор Балтер) создали настоящую симфонию шумов. А роль девочки исполнила первоклассница Ильзе Зариня, отобранная из трехсот кандидаток и одного кандидата… Одна мама привела мальчика и долго уговаривала режиссера, что он сыграет не хуже девочки.

Кадр из фильма «Белый колокольчик»

Кадр из фильма «Белый колокольчик»

По некоторым кадрам читатель, может быть, почувствует атмосферу съемок. Они велись на рижских улицах, прохожие подчас и не подозревали, что вовлечены в игру. Тем самым режиссер и оператор убрали налет сентиментальности, присутствовавший в сценарии, причем они так искусно сплавили игровые сцены с документальными, художественный вымысел с реальностью, что некоторые приняли фильм за документальный репортаж. Исчезла граница между действительным и вымышленным. Ее стерла образность киноязыка.

Еще сильнее, уже в качестве режиссера-оператора, он поразил меня поэтическими и вместе с тем необычайно достоверными наблюдениями поведения человека в документальных очерках «Начало», «Стройка», «Рабочий», созданных им в содружестве с Армином Леинем в начале 1960-х годов.

Критики отмечали тогда, что Браун возродил в латвийском документальном кино традиции поэтики Дзиги Вертова, традиции «киноправды». Признаться, о наследии выдающегося советского режиссера-документалиста я тогда мало что знал. Я только чувствовал, что очерки, снятые Брауном, отличаются от того, что я видел до тех пор.

Чем же примечательны эти фильмы?

Возьмем «Начало» – о строительстве Плявиньской ГЭС.

Кажется, сотни раз мы видели на экране, как строят дома. И вот происходит неожиданное: смотришь в сто первый – и удивляешься. Чему?

Каменщики укладывают кирпичи, все просто, буднично, но затем идет панорама по кирпичной стене, до оконных проемов, и диктор говорит: «Дом еще строится, а картинная галерея уже готова…» И действительно, пустые оконные проемы кажутся картинами! Березовая роща. Зимний пейзаж. Стройка. И обычный труд каменщика наполняется поэзией.

Другая сценка – в очерке «Стройка», о сооружении Даугавпилсского комбината синтетического волокна.

Где-то там, на верхотуре, устанавливаются железобетонные панели. Бригадир руководит монтажом с земли. Сначала все обыденно: жесты «майна», «вира», привычные шумы стройки. Но по мере того как смотришь на человека в брезентовой робе, перепоясанного широким ремнем и цепью, – а кинокамера следит за ним неотрывно, – начинаешь почему-то испытывать волнение. И вдруг доходит: бригадир напоминает дирижера. И все вокруг уже воспринимаем по-иному.

Самое важное, по-моему, то, что образ человека-творца здесь не навязан режиссером. Более того, зрителю кажется, что он сам разглядел его, а вступающая музыка только подтверждает догадку.

Или кульминационный эпизод очерка «Рабочий».

Движется состав со старыми пушками, сначала обычно – параллельно горизонтальной рамке кадра, затем чуть косо, вниз. Кажется, что оператор перекосил камеру только для того, чтобы придать кадру экспрессию, но затем следует решительный доворот до девяноста градусов, кадр становится поперек движению поезда, отчего создается впечатление, будто пушки летят вниз (следующий кадр – печь!), вниз, на переплавку, в огонь мартена.

Так из обычного факта неожиданно рождается кинометафора, образ извечного стремления трудового человека жить и работать в мире.

Три характерных случая образного превращения. В первом – образ «добыт» благодаря авторскому комментарию, во втором – длительностью наблюдения и музыкой, в третьем – динамикой камеры. Разумеется, было еще множество элементов, придавших кадрам художественность. Но речь сейчас о самом главном.

В названных документальных очерках нет какого-то главного героя, за которого мы бы переживали, как, скажем, в игровом фильме. Нет и драматургии, основанной на интересной «истории». Так почему же очерки все-таки волнуют? Видимо, причина – в эмоциональном строе кинорассказа. Нас волнует необычное видение мира. Так его видит, конечно, автор, нам же кажется, что образные открытия делаем мы сами!

«Механизм» этого волшебства мне стал более понятен, когда я прочитал книгу Дзиги Вертова, перевернувшего, по выражению Михаила Ильича Ромма, само понятие «хроника». Была хроника – стала искусством.

«Ближе всего к моему методу, – писал Вертов в дневнике, – очевидно, приближается метод Михаила Михайловича Пришвина. Он, как и я, считает, что „можно прийти с карандашом или кистью, как делают живописцы, и тоже по-своему исследовать природу, добывая не причины явлений, а образы“. Он говорит, что „только живопись систематически с давних времен изучает по-своему природу и в художественном смысле делает такие же открытия, как и наука“»

Я прихожу не с кистью, а с киноаппаратом, с прибором, более совершенным, и хочу проникнуть в природу с художественной целью, с целью сделать образные открытия, добыть драгоценную правду (курсив мой. – Г. Ф.) не на бумаге, а на пленке – путем наблюдений, опытным путем. Это смычка хроники, науки и искусства»[2].

Мне кажется, что в этих словах Дзиги Вертова, как в семени, заложена вся мудрость документального кино.

Тут иной читатель может в свою очередь спросить: зачем вообще этот разговор, зачем документалисту добывать какие-то образы, разве он не может, вернее, не должен показывать жизнь «как есть»?

Такого рода рассуждения, характерные для современного человека, привыкшего к неторопливому телеэкрану, избалованного прямыми передачами со стадионов, массовых зрелищ и даже из космоса, вполне резонны. Но в том-то и дело, что за этим простодушным «как есть» всегда кроется одна загвоздка.

Как быть, если, скажем, событие длится два часа, день или неделю, а экранного времени для его показа – всего десять минут? И потом ведь разные требования, предположим, к футбольному телерепортажу, когда всех интересует только ход игры, результат, и – к документальному очерку о том же футбольном матче. Тут уже захочется увидеть не только игру, счет, который всем известен, а атмосферу вокруг: страсти болельщиков, переживания тренеров, победителей, побежденных и т. д. Ну, а если речь идет не о событийном репортаже, если хочешь снять фильм о человеке, о стране, – как быть тогда?

Выход один. Чтобы показать даже простое событие, не говоря уже о более сложных явлениях жизни, в документальной ленте приходится спрессовывать все многообразие фактов, жизненных связей, чувств до колоссальной плотности. Из многих дней и часов реального времени на экране останутся лишь считанные минуты и секунды. Но при таком сжатии живые, подлинные связи ведь разрушаются и жизнь может предстать в искаженном виде.

Так как же быть?

Вот тут-то мысль Вертова о проникновении в жизнь с художественной целью может стать мощным рычагом. Хочешь показать жизнь полной и правдивой – ищи и добывай образы!

Образы пробуждают фантазию. От них, как от камешков, брошенных в воду, разбегаются круги ассоциаций – одно воспринимаешь непосредственно, другое воображаешь, третье чувствуешь, и таким путем, несмотря на сжатость показываемого, все же создается ощущение целостности и глубины.

В этом и сила вертовского «рычага».

Всегда открытие…

Соленый хлеб

Жаль, не было у меня портативного магнитофона. Такая запись, несколько фотографий – и получился бы неповторимый киносюжет. Неповторимый потому, что вскоре старейшего советского фотопублициста Петра Оцупа не стало.

Документальные кадры, даже самые обыкновенные, как вино, с годами зреют и становятся только ценнее.

Прощание

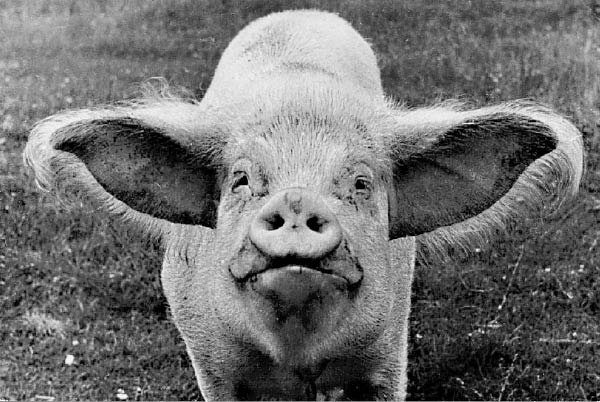

В базарный день я провел несколько часов на зоорынке. Певчие птицы, кролики, голуби, золотые рыбки, кошки, ежи… Даже черепах продавали. Люди подолгу высматривают, торгуются, но за всем этим нечто большее, чем обыкновенная купля-продажа. Это еще особый мир чувств. А для жанровой фотографии – просто клад. Хожу и тоже высматриваю… кадры.Ну чье сердце не отзовется при виде такой сценки! Грустный щенок в корзине. Последняя ласка. Сейчас придет новый хозяин и унесет.

Что в этой фотоновелле без слов создает образ прощания?

Мне кажется, изгиб тельца щенка. Этот изгиб как бы связывает композицию: щенка в корзине, мать в наморднике, добротный ошейник, руку хозяина.

Впрочем, разглядел я это уже на готовой фотографии, а тогда, в момент съемки, сработала интуиция.

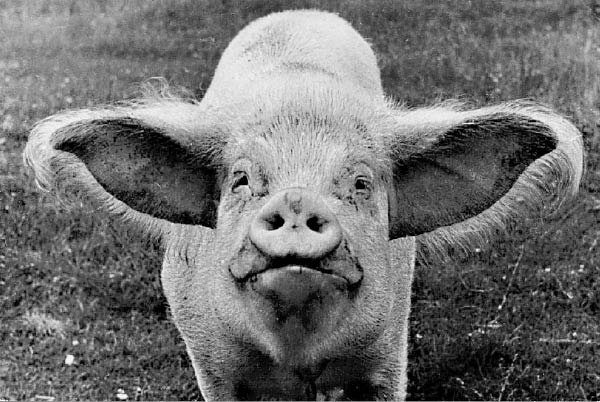

Аргумент в споре

Тут хотелось бы сделать небольшое отступление, важное, однако, для наших рассуждений.«Может ли в искусстве собака быть изображена при помощи собаки же?» – спрашивает А. Мачерет в книге «Реальность мира на экране»[1].

Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Под сомнение ставится не частность, а самое главное: являются ли фотография и кино, особенно кино документальное, искусством?

Иными словами, вопрос ставится так: можно ли впускать в храм искусства, сотворенного из тончайших нитей духовности, человека, фиксирующего жизнь фотомеханическим способом и поэтому якобы неспособного преодолеть ее натуралистичность, одухотворить ее?

А. Мачерет пишет, что мнения разделились. Одни жрецы искусства отвечают на этот вопрос категорически: «Нет, нельзя впускать!» Другие более снисходительны – мол, пока идет съемка фильма, это натурализм, искусство начинается в процессе монтажа, но скидка делается только для творцов игрового кино, с документалистами все ясно: они жалкие копировщики натуры.

Не приводя здесь подробностей полемики, скажу только, что доводы оппонентов довольно аргументированны и известному режиссеру и искусствоведу пришлось потратить немало страниц, чтобы их опровергнуть.

Приводя здесь свой фотоаргумент в защиту того, что не только собаку можно изобразить «при помощи собаки же», надеюсь, что читатель не сочтет его слишком грубым, а воспримет фотографию как образ-шутку.

Спираль

Сыро. Xолодно. Одинокое деревце у мокрой стены. Иллюзия цветения…Образ у меня возник от мягких хлопьев первого снега. Подует ветер – иллюзия исчезнет.

Какие ассоциации будит эта картина?

Воспоминания о минувшей весне? Ощущение новой? Или просто радость гармонии и красоты наперекор грязной, неуютной стене?

Я не могу дать объяснение, что это такое. И люди, видевшие снимок (он был когда-то на выставке), говорили разное, созвучное их настроению. И это хорошо. Образ ведь не бывает однозначным, один видит одно, другой – что-то другое. Тут многое зависит и от эмоционального опыта человека, от его характера, настроения.

Напрашивается такое сравнение: если предположить, что сам по себе факт – это круг, то факт, поднятый до образного обобщения, – спираль. Чем больше разматываешь ее нить, тем большее пространство захватываешь, но никогда его не удается замкнуть.

И все же простор для воображения и домысла не означает расплывчатость. А как иногда манит в дебри таинственных сочетаний линий и плоскостей, темных и белых пятен, света и тени, за которыми ровным счетом ничего не кроется, кроме изыска формы и холодности конструкций. Сознаюсь, что и сам, занимаясь фотографией, грешил этим немало. Наверно, это болезнь, которой надо переболеть.

Взять хотя бы снимок с «черным иксом». Кадр вроде эффектный, броский, и следов много (так выглядел наш дворик с пятого этажа после первого снега), а, как говорится, души – никакой.

Правда, понял я это потом. А когда-то кадр мне очень нравился. Я даже пытался вкладывать в него глубокий смысл, образ вечного поиска некоего неизвестного. Но никто этого так и не воспринял. Просто гадали: что это такое?

Осень. Только несколько листков – воспоминание о жарком лете. А ветки все тянутся друг к другу.

Вот образ, построенный, по существу, тоже на форме, на ассоциации с силовыми линиями магнитного поля. Но здесь эта форма, на мой взгляд, согрета чувством и настроением. Может быть, нечто похожее на эту встречу? А может быть, я ошибаюсь, и этой встрече соответствует совсем иное настроение природы, подобное тому, что бывает ранней-ранней весной, когда еще холодно, но реки и озера вот-вот сломают лед? Кто знает? Спираль…

Фантазия

У подъезда своего дома стоят ребята – мальчик и девочка. Тут образ детства, полного поэтического мироощущения, мне виделся в зеркально падающих тенях, во всей нарядности графического рисунка.Любопытно, что, когда я показал снимок семилетней дочке, она тут же повернула его вверх ногами.

– Смотри, вот они уже выросли!

– Разве можно так смотреть? – возразил я.

– Можно, я же смотрю!

Как часто нам, взрослым, не хватает этой способности – видеть вещи с неожиданной стороны, проще говоря, фантазии!

Мальчик и бочка

Зачем я снял этого мальчика у старой бочки?В свое время в Риге произошел такой случай. На окраине города пропал шестилетний мальчик. Вышел после завтрака во двор поиграть и не вернулся. Искали его весь день и всю ночь. Искали родители, искала чуть ли не вся улица. Милиция предупредила посты ОРУДа на шоссейных магистралях, работников железной дороги. Круг поисков расширился на десятки километров. Напрасно. Мальчик исчез.

А на следующее утро, когда все уже сбились с, ног и в поиски собралась включиться городская газета, вдруг позвонила мать. Оказывается, наш герой никуда не убегал. И напрасно его искали на дорогах. Он даже не вышел за ворота двора. Но унесся куда дальше, чем взрослые могли себе представить.

Мир жил тогда под впечатлением подвига Гагарина. Узнав от мальчиков постарше, что перед полетами в космос космонавты тренируются жить в одиночестве в каких-то таинственных сурдо– и барокамерах, наш герой решил, что если он не побоится сутки пробыть в одиночестве, значит, годен в космонавты. И весь день и всю ночь он просидел под бочкой.

Увидев недавно такого же «космонавта» (все дети любят заглядывать в бочки), я сделал снимок. Пусть будет «узелок на память», – как образ, быть может, будущего фильма.

Чуть-чуть

Находясь в Таджикистане, я поехал на строительство Нурекской ГЭС. Сориентироваться в непривычной обстановке мне помог попутчик, инженер-гидротехник.В тот день на стройке готовился мощный взрыв для расчистки площадки под главное здание будущей ГЭС, поэтому людей почти не видно было – все ушли в укрытие. И вот после взрыва, поднявшего в воздух несколько десятков тысяч кубометров скальной породы, мы у входного портала туннеля увидели девушку с полевой сумкой через плечо и в защитном шлеме. Она носила его слегка набок, и он был ей очень к лицу.

Грохот. Взрывы. Скалы. Забои. Бульдозеры. Усталые подрывники. И вдруг – эта нежность.

Не знаю даже, с чем можно было бы ее сравнить – с нежностью античной скульптуры или женских портретов художников Возрождения?

Потом выяснилось, что девушка приехала на Вахш с отрядом добровольцев и работает на стройке в геодезической партии.

В ходе разговора я сделал несколько репортажных кадров. Просто так, для себя, чтобы сохранить ощущение от неожиданной встречи. Но какая разная она на фотографиях – одна и та же девушка!

А разгадка проста. Один кадр снят с уровня глаз, в момент делового разговора. Второй снят чуть сверху (когда мы подошли, девушка сидела). Третий – чуть снизу (когда, посидев с нами, она встала и прощалась с инженером).

Пустяк как будто бы – чуть-чуть изменил точку съемки, чуть-чуть иначе свет упал, чуть-чуть иное выражение лица, а человека будто подменили.

Чудное мгновение

Был жаркий день. На строительной площадке дети играли на сваях. Как взрослому человеку, мне бы следовало, наверное, сделать замечание, что здесь прыгать нельзя – вон у одной девочки коленка уже ушиблена, – а вместо этого я поддаюсь игре и делаю несколько снимков. И в одном едва уловимом мгновении в фигурке летящей девочки мне почудился образ.Громадные железобетонные сваи и словно невесомая живая душа над ними – не так ли над прозой будничного факта витает поэзия?

Зачем добывать образы?

Белый колокольчик

Рассказ о рождении образа начался с уцелевшей под колесами гвоздики. Примечательно, что случай этот оказался настолько емким, что впоследствии подсказал сюжет для поэтического кинорассказа о Городе, Человеке и Мечте.Я вообразил огромный современный город с тысячами людей и машин. Город просыпается. Спешит на работу. Наполняется шумом моторов, звоном трамваев, гудками строительных кранов и голосами людей. А за всеми шумами слышатся удары копра, напоминающие удары исполинского сердца. Они придают внешней уличной суете и разноголосице целенаправленность и ритм.

Город набирает темп. По улицам везут разные грузы: хлеб, цемент, трубы, одежду, книги… И цветы. Их выгружают у магазинов, киосков, на цветочном базаре. Это обычный груз дня, товар. И в этом грохочущем городе мы замечаем маленького человека, девочку. Сначала она бродит без какой-либо цели, потом в витрине цветочного магазина ее привлекают белые колокольчики. Она хочет прикоснуться к ним, наконец купить, но в спешке теряет свои копейки. Монетки покатились, одну она успевает прихлопнуть ладонью, а на другую наступает прохожий. Монетка прилипает к его подошве, девочка – за ним… Но тут появляется грузовая машина с такими же белыми колокольчиками.

Сначала девочка бежит за грузовиком, потом ее мчит сверкающий на «Волге» олень, потом через виадук, кажущийся ей пещерой, она попадает на цветочный базар, в сказочную страну своей Мечты. И наконец белые колокольчики – в ее руках!

А на обратном пути домой она в сутолоке роняет их на мостовую. Дальше происходит то, что случилось тогда.

Тут, правда, я позволил себе несколько прифантазировать. Когда многие машины промчались, счастливо не задев цветов, одни – случайно, другие – оставив «след души», появляется огромный двадцатитонный каток для укатки асфальта. Он неотвратимо надвигается на белые колокольчики, и уже ничто не может их спасти. Но в последнюю секунду машинист замечает их и останавливается. А за ним останавливается лавина машин, вся улица, кажется, весь Город. Останавливаются перед мечтой Человека.

Тишина. Слышны только удары копра.

По этой новелле режиссер Ивар Краулитис и оператор Улдис Браун в 1961 году сняли короткометражный фильм «Белый колокольчик». В нем нет ни одного пояснительного слова. Все выражено пластикой, музыкой и шумами.

Композитор Арвид Жилинский дал нам тему Мечты, два звукооператора (Волдемар Блумберг и Исидор Балтер) создали настоящую симфонию шумов. А роль девочки исполнила первоклассница Ильзе Зариня, отобранная из трехсот кандидаток и одного кандидата… Одна мама привела мальчика и долго уговаривала режиссера, что он сыграет не хуже девочки.

По некоторым кадрам читатель, может быть, почувствует атмосферу съемок. Они велись на рижских улицах, прохожие подчас и не подозревали, что вовлечены в игру. Тем самым режиссер и оператор убрали налет сентиментальности, присутствовавший в сценарии, причем они так искусно сплавили игровые сцены с документальными, художественный вымысел с реальностью, что некоторые приняли фильм за документальный репортаж. Исчезла граница между действительным и вымышленным. Ее стерла образность киноязыка.

Факт – образ

Мне повезло, что первый оператор, у которого мне довелось учиться кинематографическому видению, был Улдис Браун. Помню, как подчас без режиссера и даже без ассистента он выходил по утрам в город «на охоту» и каждый раз поражал новыми открытиями. Снимая уличные сценки, Браун подмечал такие поэтические тонкости, которым обычно не придаешь значения.Еще сильнее, уже в качестве режиссера-оператора, он поразил меня поэтическими и вместе с тем необычайно достоверными наблюдениями поведения человека в документальных очерках «Начало», «Стройка», «Рабочий», созданных им в содружестве с Армином Леинем в начале 1960-х годов.

Критики отмечали тогда, что Браун возродил в латвийском документальном кино традиции поэтики Дзиги Вертова, традиции «киноправды». Признаться, о наследии выдающегося советского режиссера-документалиста я тогда мало что знал. Я только чувствовал, что очерки, снятые Брауном, отличаются от того, что я видел до тех пор.

Чем же примечательны эти фильмы?

Возьмем «Начало» – о строительстве Плявиньской ГЭС.

Кажется, сотни раз мы видели на экране, как строят дома. И вот происходит неожиданное: смотришь в сто первый – и удивляешься. Чему?

Каменщики укладывают кирпичи, все просто, буднично, но затем идет панорама по кирпичной стене, до оконных проемов, и диктор говорит: «Дом еще строится, а картинная галерея уже готова…» И действительно, пустые оконные проемы кажутся картинами! Березовая роща. Зимний пейзаж. Стройка. И обычный труд каменщика наполняется поэзией.

Другая сценка – в очерке «Стройка», о сооружении Даугавпилсского комбината синтетического волокна.

Где-то там, на верхотуре, устанавливаются железобетонные панели. Бригадир руководит монтажом с земли. Сначала все обыденно: жесты «майна», «вира», привычные шумы стройки. Но по мере того как смотришь на человека в брезентовой робе, перепоясанного широким ремнем и цепью, – а кинокамера следит за ним неотрывно, – начинаешь почему-то испытывать волнение. И вдруг доходит: бригадир напоминает дирижера. И все вокруг уже воспринимаем по-иному.

Самое важное, по-моему, то, что образ человека-творца здесь не навязан режиссером. Более того, зрителю кажется, что он сам разглядел его, а вступающая музыка только подтверждает догадку.

Или кульминационный эпизод очерка «Рабочий».

Движется состав со старыми пушками, сначала обычно – параллельно горизонтальной рамке кадра, затем чуть косо, вниз. Кажется, что оператор перекосил камеру только для того, чтобы придать кадру экспрессию, но затем следует решительный доворот до девяноста градусов, кадр становится поперек движению поезда, отчего создается впечатление, будто пушки летят вниз (следующий кадр – печь!), вниз, на переплавку, в огонь мартена.

Так из обычного факта неожиданно рождается кинометафора, образ извечного стремления трудового человека жить и работать в мире.

Три характерных случая образного превращения. В первом – образ «добыт» благодаря авторскому комментарию, во втором – длительностью наблюдения и музыкой, в третьем – динамикой камеры. Разумеется, было еще множество элементов, придавших кадрам художественность. Но речь сейчас о самом главном.

В названных документальных очерках нет какого-то главного героя, за которого мы бы переживали, как, скажем, в игровом фильме. Нет и драматургии, основанной на интересной «истории». Так почему же очерки все-таки волнуют? Видимо, причина – в эмоциональном строе кинорассказа. Нас волнует необычное видение мира. Так его видит, конечно, автор, нам же кажется, что образные открытия делаем мы сами!

«Механизм» этого волшебства мне стал более понятен, когда я прочитал книгу Дзиги Вертова, перевернувшего, по выражению Михаила Ильича Ромма, само понятие «хроника». Была хроника – стала искусством.

«Ближе всего к моему методу, – писал Вертов в дневнике, – очевидно, приближается метод Михаила Михайловича Пришвина. Он, как и я, считает, что „можно прийти с карандашом или кистью, как делают живописцы, и тоже по-своему исследовать природу, добывая не причины явлений, а образы“. Он говорит, что „только живопись систематически с давних времен изучает по-своему природу и в художественном смысле делает такие же открытия, как и наука“»

Я прихожу не с кистью, а с киноаппаратом, с прибором, более совершенным, и хочу проникнуть в природу с художественной целью, с целью сделать образные открытия, добыть драгоценную правду (курсив мой. – Г. Ф.) не на бумаге, а на пленке – путем наблюдений, опытным путем. Это смычка хроники, науки и искусства»[2].

Мне кажется, что в этих словах Дзиги Вертова, как в семени, заложена вся мудрость документального кино.

Тут иной читатель может в свою очередь спросить: зачем вообще этот разговор, зачем документалисту добывать какие-то образы, разве он не может, вернее, не должен показывать жизнь «как есть»?

Такого рода рассуждения, характерные для современного человека, привыкшего к неторопливому телеэкрану, избалованного прямыми передачами со стадионов, массовых зрелищ и даже из космоса, вполне резонны. Но в том-то и дело, что за этим простодушным «как есть» всегда кроется одна загвоздка.

Как быть, если, скажем, событие длится два часа, день или неделю, а экранного времени для его показа – всего десять минут? И потом ведь разные требования, предположим, к футбольному телерепортажу, когда всех интересует только ход игры, результат, и – к документальному очерку о том же футбольном матче. Тут уже захочется увидеть не только игру, счет, который всем известен, а атмосферу вокруг: страсти болельщиков, переживания тренеров, победителей, побежденных и т. д. Ну, а если речь идет не о событийном репортаже, если хочешь снять фильм о человеке, о стране, – как быть тогда?

Выход один. Чтобы показать даже простое событие, не говоря уже о более сложных явлениях жизни, в документальной ленте приходится спрессовывать все многообразие фактов, жизненных связей, чувств до колоссальной плотности. Из многих дней и часов реального времени на экране останутся лишь считанные минуты и секунды. Но при таком сжатии живые, подлинные связи ведь разрушаются и жизнь может предстать в искаженном виде.

Так как же быть?

Вот тут-то мысль Вертова о проникновении в жизнь с художественной целью может стать мощным рычагом. Хочешь показать жизнь полной и правдивой – ищи и добывай образы!

Образы пробуждают фантазию. От них, как от камешков, брошенных в воду, разбегаются круги ассоциаций – одно воспринимаешь непосредственно, другое воображаешь, третье чувствуешь, и таким путем, несмотря на сжатость показываемого, все же создается ощущение целостности и глубины.

В этом и сила вертовского «рычага».

Всегда открытие…

Образность нам представляется как наиболее полное разрешение принципа единства формы и содержания.

Сергей Эйзенштейн

Соленый хлеб

Все в документальном фильме идет от жизни, все питается ее соками. И, мне кажется, интересно было бы проследить, как именно из жизненного материала, из всем видимых обыденных фактов порой рождается образный кинорассказ. Любой документалист рассказал бы об этом по-своему. Я расскажу так, как это случилось у меня.

Однажды мне, новичку, предложили снять для телевидения документальный киноочерк о рыбаках. И я согласился, хотя никаких идей по поводу «рыбацкого» фильма не имел, кроме (но в этом было стыдно признаться) смутных ощущений от сигналов ревуна, услышанных годом раньше на маяке за мысом Колка. Мыс этот – в Ирбенском проливе Балтийского моря, и попал я туда по заданию редакции рижской вечерней газеты, где тогда работал.

Было начало апреля. Над морем висел туман, и смотритель маяка включил ревун.

У-у-у!.. У-у-у!..

Днем я уже свыкся с протяжным звуком, но ночью долго не мог уснуть. Да и сами хозяева не спали. Смотритель жил на отшибе, держал скот, и всю ночь в хлеву перед отелом ревела корова. И это мычание и зов маяка в тумане, да еще шум моря и сосен – все смешалось для меня в сплошной рев, наполнивший ту ночь невыразимой тоской и тревогой.

Под утро корова отелилась. Когда туман рассеялся, умолк и ревун. Только чайки кричали, и по-прежнему шумело море, и на дюнах скрипели сосны, которые от постоянного напора ветра растут на мысе заметно под углом, как бы откинувшись спинами к суше.

Вот с этими ощущениями я и поехал после разговора в «Телефильме» на море, в рыбацкую артель «Звейниекс», начинать работу над очерком. Поехал, не имея ни плана, ни сценария, ни названия, захватив только фотоаппарат.

Здесь мне бы хотелось кое-что пояснить. Дело в том, что к фотографии я питаю особое пристрастие. Пользоваться фотокамерой меня научил отец. После службы в армии я работал репортером в газете. Фотография привела меня в кино и помогает в работе до сих пор. Вмещающийся в карман ФЭД стал как бы фотозаписной книжкой. Ведь снимок – это и путевая заметка, и «узелок на память», и мысль, и тема, а порой и «ключик» к изобразительному решению фильма.

Итак, я приехал в рыбацкий поселок пока с одним только намерением произвести, так сказать, фоторазведку, не предполагая еще тогда, что тем самым уже по существу начинаю съемку фильма.

А начал я с того, что сходил с рыбаками на промысел, пожил в поселке и, не жалея кадров, все обснял. Снимал портреты, жанровые сцены, но больше всего – как ловят рыбу.

Первый же мой «улов» оказался удачным – около трехсот фотографий! Разбросав их дома на полу, я стал искать, за что бы зацепиться, попытался сложить нечто вроде фотофильма, понятного без каких-либо комментариев. И мысль и чувство хотелось выразить одним только изображением.

И кое-что начало проясняться.

Прежде всего то, что в киноочерке должно быть как можно меньше рыбы и как можно больше людей. Что это должен быть фильм-размышление о жизни рыбака, а не рассказ о том, как ловят рыбу. «Монтируя» фотографии, я неожиданно нашел и ключик к осмыслению всего увиденного в первые дни. Камни!

Море в день приезда было спокойным, почти гладким. Даже с трудом угадывался горизонт. Штиль, видимо, держался уже несколько дней, соль на прибрежных валунах успела под солнцем высохнуть, отчего на фотографиях они казались огромными белыми хлебами с черной корочкой внизу. А в одном из «пасьянсов» эти хлеба легли рядом с другой фотографией – обветренными и просоленными насквозь руками старого рыбака. Два кадра, столкнувшись, родили образ рыбацкого труда, и сразу возникло название очерка – «Соленый хлеб», «Саля майзе» по-латышски.

Я тут же связался с кинооператором «Телефильма» Висвалдисом Фриярсом, чтобы это снять на кинопленку. Мне казалось, что белые камни могут стать хотя бы фоном для титров или началом фильма. Но увы! Мы не успели. Пока приехали, прилив слизал с наших «хлебов» поэтическую соль, а мокрые они ничем не привлекали. Хорошо, что на фотографии остались.

Соль на камнях…

Соль на камнях…

Потом поднялся шторм, и на тех же гладких камнях мы нашли разбившуюся чайку. И это подсказало драматургическое решение, вернее, пока только драматургическую ось кинорассказа: весна – осень. Мы решили снимать весну и осень в состоянии моря, в жизни рыбаков.

И мы сняли жен, матерей, невест, встречающих мужчин после долгого промысла в Атлантике, – и их же, когда снова расстаются. Рыбаки ведь – как чайки: на берегу только гнезда, а живут в море.

Соль на руках…

Соль на руках…

Сняли проводы стариков на пенсию, чествование за верность морю и праздник именин для самых маленьких. Первый школьный день в рыбацком поселке, в первом классе учительница выводит первые буквы на черной доске – и в кромешной тьме отцы на промысле. Промысел в стужу, когда леденеют снасти, волна сбивает с ног, – и полный штиль, только буруны за кормой. И все это монтировали встык: первую букву «у» и «у-у-у!..«– басовитый гудок корабля за окном. Волнение моря – и качание колыбели.

Однажды мне, новичку, предложили снять для телевидения документальный киноочерк о рыбаках. И я согласился, хотя никаких идей по поводу «рыбацкого» фильма не имел, кроме (но в этом было стыдно признаться) смутных ощущений от сигналов ревуна, услышанных годом раньше на маяке за мысом Колка. Мыс этот – в Ирбенском проливе Балтийского моря, и попал я туда по заданию редакции рижской вечерней газеты, где тогда работал.

Было начало апреля. Над морем висел туман, и смотритель маяка включил ревун.

У-у-у!.. У-у-у!..

Днем я уже свыкся с протяжным звуком, но ночью долго не мог уснуть. Да и сами хозяева не спали. Смотритель жил на отшибе, держал скот, и всю ночь в хлеву перед отелом ревела корова. И это мычание и зов маяка в тумане, да еще шум моря и сосен – все смешалось для меня в сплошной рев, наполнивший ту ночь невыразимой тоской и тревогой.

Под утро корова отелилась. Когда туман рассеялся, умолк и ревун. Только чайки кричали, и по-прежнему шумело море, и на дюнах скрипели сосны, которые от постоянного напора ветра растут на мысе заметно под углом, как бы откинувшись спинами к суше.

Вот с этими ощущениями я и поехал после разговора в «Телефильме» на море, в рыбацкую артель «Звейниекс», начинать работу над очерком. Поехал, не имея ни плана, ни сценария, ни названия, захватив только фотоаппарат.

Здесь мне бы хотелось кое-что пояснить. Дело в том, что к фотографии я питаю особое пристрастие. Пользоваться фотокамерой меня научил отец. После службы в армии я работал репортером в газете. Фотография привела меня в кино и помогает в работе до сих пор. Вмещающийся в карман ФЭД стал как бы фотозаписной книжкой. Ведь снимок – это и путевая заметка, и «узелок на память», и мысль, и тема, а порой и «ключик» к изобразительному решению фильма.

Итак, я приехал в рыбацкий поселок пока с одним только намерением произвести, так сказать, фоторазведку, не предполагая еще тогда, что тем самым уже по существу начинаю съемку фильма.

А начал я с того, что сходил с рыбаками на промысел, пожил в поселке и, не жалея кадров, все обснял. Снимал портреты, жанровые сцены, но больше всего – как ловят рыбу.

Первый же мой «улов» оказался удачным – около трехсот фотографий! Разбросав их дома на полу, я стал искать, за что бы зацепиться, попытался сложить нечто вроде фотофильма, понятного без каких-либо комментариев. И мысль и чувство хотелось выразить одним только изображением.

И кое-что начало проясняться.

Прежде всего то, что в киноочерке должно быть как можно меньше рыбы и как можно больше людей. Что это должен быть фильм-размышление о жизни рыбака, а не рассказ о том, как ловят рыбу. «Монтируя» фотографии, я неожиданно нашел и ключик к осмыслению всего увиденного в первые дни. Камни!

Море в день приезда было спокойным, почти гладким. Даже с трудом угадывался горизонт. Штиль, видимо, держался уже несколько дней, соль на прибрежных валунах успела под солнцем высохнуть, отчего на фотографиях они казались огромными белыми хлебами с черной корочкой внизу. А в одном из «пасьянсов» эти хлеба легли рядом с другой фотографией – обветренными и просоленными насквозь руками старого рыбака. Два кадра, столкнувшись, родили образ рыбацкого труда, и сразу возникло название очерка – «Соленый хлеб», «Саля майзе» по-латышски.

Я тут же связался с кинооператором «Телефильма» Висвалдисом Фриярсом, чтобы это снять на кинопленку. Мне казалось, что белые камни могут стать хотя бы фоном для титров или началом фильма. Но увы! Мы не успели. Пока приехали, прилив слизал с наших «хлебов» поэтическую соль, а мокрые они ничем не привлекали. Хорошо, что на фотографии остались.

Потом поднялся шторм, и на тех же гладких камнях мы нашли разбившуюся чайку. И это подсказало драматургическое решение, вернее, пока только драматургическую ось кинорассказа: весна – осень. Мы решили снимать весну и осень в состоянии моря, в жизни рыбаков.

И мы сняли жен, матерей, невест, встречающих мужчин после долгого промысла в Атлантике, – и их же, когда снова расстаются. Рыбаки ведь – как чайки: на берегу только гнезда, а живут в море.

Сняли проводы стариков на пенсию, чествование за верность морю и праздник именин для самых маленьких. Первый школьный день в рыбацком поселке, в первом классе учительница выводит первые буквы на черной доске – и в кромешной тьме отцы на промысле. Промысел в стужу, когда леденеют снасти, волна сбивает с ног, – и полный штиль, только буруны за кормой. И все это монтировали встык: первую букву «у» и «у-у-у!..«– басовитый гудок корабля за окном. Волнение моря – и качание колыбели.