Страница:

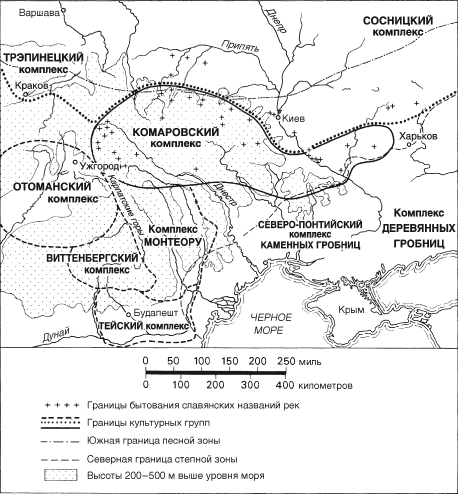

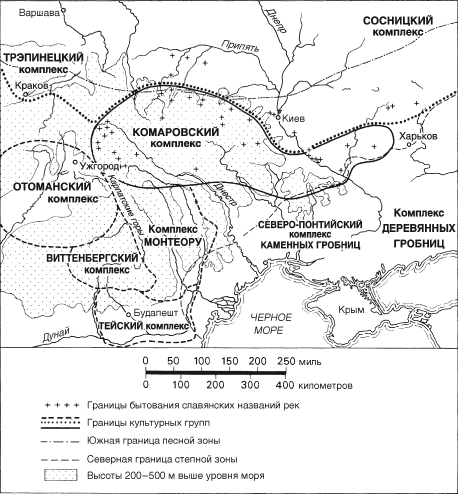

Изучение топонимики рек показывает, что славянские названия прослеживаются в среднем течении Днепра и северных притоках Припяти. Они располагаются в треугольнике, находящемся между рекой Припять, южной частью Среднего Днепра и района восточнее Среднего Днепра.

Область распространения старых славянских названий рек почти точно совпадает с районом распространения культур бронзового и раннего железного веков, расположенным к северу и северо-востоку от Карпатских гор и в среднем течении Днепра. Изучение названий этих рек имеет особое значение, потому что они отражают постоянные особенности развития этноса в регионе.

Однако названия Днепра и Днестра не славянского происхождения. Исследователи установили, что они были заимствованы от фракийцев (даков). Все лингвисты сходятся в том, что названия «Дон» и «Донец» являются иранскими. Названия ряда других рек Северного Причерноморья также имеют иранские корни. Подобный факт представляется вполне закономерным, поскольку иранские племена, скифы и сарматы неоднократно появлялись в Северо-понтийском регионе начиная примерно с 700 г. до н. э. и до IV столетия н. э.

Общие индоевропейские названия деревьев, такие, как береза, дуб, ясень, ольха, осина, вяз, клен и граб, являются праславянскими и сохранились в языках всех славянских народов. Это подтверждает ту точку зрения, что родина славян, возможно, была расположена в той климатической зоне, где природные условия немногим отличались от их индоевропейской родины.

Вышеупомянутые лиственные деревья характерны для лесостепной и степной зон умеренного пояса. Древняя или общеславянская терминология растений совпадает с археологической реконструкцией окружения доисторической славянской культуры, расположенной на север и северо-восток от Карпатских гор и в Среднем Поднепровье. Она связана с умеренным поясом, а не с североевропейскими хвойными лесами или вечнозеленой средиземноморской зоной.

Первоначальное незнакомство славян с определенными видами деревьев прослеживается в названиях, которые они заимствовали у своих западных и юго-западных соседей. Название для букового дерева, славянское слово «бук», вероятно, было заимствовано из германского языка примерно в начале I столетия н. э. В «Записках о галльской войне» Юлия Цезаря встречается слово «bаса» в выражении «Silva bacens» (буковые леса).

Слово «лиственница», латинское larix, польское modrzew, возможно, было заимствовано из готского *madra. Название для «тисса», латинское taxus, славянское «тисъ», возможно, происходит от корня *tog, означающего на кельтском и германском языках «объемный», «толстый».

На основании того факта, что у ранних славян не было собственных имен для бука, лиственницы, тиса и некоторых других деревьев, можно сделать вывод, что протославянская территория находилась вне той зоны, где росли эти деревья. Действительно, районы, где произрастают бук, лиственница, тис, расположены западнее и даже юго-западнее той территории, которую мы определили как родину славян.

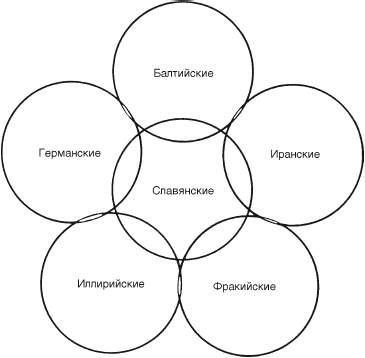

В поисках места происхождения славян мы находим еще одну подсказку, изучая местоположение индоевропейских народов, которые говорят на языках почти родственных славянам по грамматической структуре и словарю. Лингвисты уже давно пришли к выводу, что ранние славяне были окружены следующими индоевропейскими группами: балтами на севере, иранцами (или индоиранцами) на юго-западе, фракийцами (даками и гетами) на юге, иллирийцами на юго-западе и германоязычными народами на западе.

Если бы не эти изыскания, нельзя было бы установить, что по отношению к территориям расселения данных народов родина протославян находилась на юге. Чтобы быть более точным, отметим, что неславянская зона включает:

1) протобалтийский регион, расположенный между Померанией на Балтийском море до Центральной России, включающий Северную и Восточную Польшу, восточные балтийские земли, Белоруссию и западную часть Центральной России;

2) Южную Россию и Восточную Украину к северу от Черного моря, заселенную доисторическим киммерийцами, протоскифами, скифами и сарматами;

3) бассейн средней части Дуная и верхней Эльбы и Одера, которые принадлежали к протоиллирийцам и другим группам, говорившим на индоевропейском языке во время бронзового и раннего железного веков;

4) протогерманскую территорию в Северо-Западной Европе, включая Данию, Голландию, Северную Швецию и Северо-Западную Германию.

Карпатские горы отделяли славян от Дакии, однако на протяжении бронзового и раннего железного веков по-прежнему существовали тесные взаимоотношения между ними. На востоке соседи славян постоянно менялись. Если населявшие северное побережье Черного моря киммерийцы принадлежали к иранской группе индоевропейских языков, как показывают немногие сохранившиеся названия, то ранние ираноговорящие народы на юго-восточных границах славян были тоже киммерийцами.

В конце VIII в. киммерийцы были покорены скифами, которые, в свою очередь, спустя пятьсот лет, были замещены другой иранской группой – сарматами. И скифы и сарматы имели огромное влияние на культуру и язык славян.

Большую часть доисторического периода славянская территория граничила с территориями немецких племен. Во время бронзового века они были разделены индоевропейскими народами из Центральной Европы. Контакты восстановились после появления германских племен в бассейне Вислы и в III в. н. э. на Украине.

Самые тесные взаимоотношения сложились между славянскими и балтийскими группами, представленными сегодня литовским и латвийским языками, в античности также древним прусским и несколькими восточно-балтийскими языками, ныне исчезнувшими.

В доисторические времена балты занимали значительную часть территории между Померанией на Балтийском море и верхним течением Москвы-реки, Оки и Сейма в Центральной России. Южные границы, как показывает изучение названий рек Центральной Европы и распределение археологических комплексов, пролегали по южной части лесной зоны, включающей бассейн верхнего Днепра, южнее реки Припять и Киева.

На протяжении большей части бронзового века западно-балтийская зона включала восточную часть современной Польши. Во время бронзового и раннего железного веков славянский и балтийский ареалы простирались на многие сотни километров и не имели четких границ.

Общее происхождение и относительно взаимосвязанный ритм культурного процесса, завершившиеся образованием общности славянских языков, позволили некоторым ученым говорить и о существовании балто-славянской лингвистической общности.

В соответствии с этой гипотезой подобное объединение могло существовать в то время, когда предки современных славян и балтов, уже отделившиеся от остальных индоевропейских групп, все еще говорили на общем языке или диалекте. Однако другие лингвисты не принимают данную точку зрения.

К сожалению, письменные источники отсутствуют, а археологические методики не позволяют проследить процесс расхождения языков, поэтому проблема единства или параллелизма (существование двух родственных языков до дифференциации) является только вопросом терминологии и хронологии.

На основании археологических данных период сближений должен быть определен как первая половина второго тысячелетия до н. э. За долгую историю взаимоотношений между балтийскими и славянскими народами существовали периоды независимого и параллельного развития.

Балтийские земли покрывают огромную территорию лесистой части Европы. И археологические и лингвистические данные показывают различия отдельных частей балтийской области. В то же время протославяне селились более компактно, и у них следы культурных и лингвистических расхождений менее заметны, а значит, и сами расхождения менее значительны. Славянские языки гораздо ближе друг к другу, чем к балтийским языкам, несмотря на обширные миграции, происходившие в VI–VII вв. до н. э.

Ранние исторические источники совпадают с лингвистическими и археологическими сведениями, согласно которым территория расселения славян устанавливается между бассейнами Вислы и среднего Днепра. К несчастью, именно в этом районе уровень археологических раскопок отстает от изысканий, проводившихся в большинстве районов Европы.

Археологи XIX и начала XX в. прежде всего интересовались находками эффектных скифских фигурок животных, иногда изготавливавшихся из золота и обнаруживаемых в погребениях к северу от Черного моря или в Центральной Европе, приписывая их протославянам. Невзрачные археологические находки, сохранившиеся от мигрировавших фермеров и скотоводов, которые не строили ни домов, ни храмов из камня или глины и не создали примечательного стиля в искусстве, не привлекли их внимания и не стимулировали национальную гордость.

Скрупулезная научная реконструкция праславянской культуры является несомненной заслугой современных исследователей. Описанная в следующей главе общая картина развития северо-карпатской культуры на протяжении бронзового и раннего железного веков представляет собой мозаику, основанную на множестве скупых археологических данных. Для того чтобы добиться максимально возможной полноты, необходимо привлекать даже самые незначительные свидетельства. Археологические материалы позволяют реконструировать материальную культуру древних славян, установить хронологию, выявить фазы ее развития и культурные взаимоотношения.

Глава 2

Хронологическая периодизация

Область распространения старых славянских названий рек почти точно совпадает с районом распространения культур бронзового и раннего железного веков, расположенным к северу и северо-востоку от Карпатских гор и в среднем течении Днепра. Изучение названий этих рек имеет особое значение, потому что они отражают постоянные особенности развития этноса в регионе.

Однако названия Днепра и Днестра не славянского происхождения. Исследователи установили, что они были заимствованы от фракийцев (даков). Все лингвисты сходятся в том, что названия «Дон» и «Донец» являются иранскими. Названия ряда других рек Северного Причерноморья также имеют иранские корни. Подобный факт представляется вполне закономерным, поскольку иранские племена, скифы и сарматы неоднократно появлялись в Северо-понтийском регионе начиная примерно с 700 г. до н. э. и до IV столетия н. э.

Общие индоевропейские названия деревьев, такие, как береза, дуб, ясень, ольха, осина, вяз, клен и граб, являются праславянскими и сохранились в языках всех славянских народов. Это подтверждает ту точку зрения, что родина славян, возможно, была расположена в той климатической зоне, где природные условия немногим отличались от их индоевропейской родины.

Вышеупомянутые лиственные деревья характерны для лесостепной и степной зон умеренного пояса. Древняя или общеславянская терминология растений совпадает с археологической реконструкцией окружения доисторической славянской культуры, расположенной на север и северо-восток от Карпатских гор и в Среднем Поднепровье. Она связана с умеренным поясом, а не с североевропейскими хвойными лесами или вечнозеленой средиземноморской зоной.

Первоначальное незнакомство славян с определенными видами деревьев прослеживается в названиях, которые они заимствовали у своих западных и юго-западных соседей. Название для букового дерева, славянское слово «бук», вероятно, было заимствовано из германского языка примерно в начале I столетия н. э. В «Записках о галльской войне» Юлия Цезаря встречается слово «bаса» в выражении «Silva bacens» (буковые леса).

Слово «лиственница», латинское larix, польское modrzew, возможно, было заимствовано из готского *madra. Название для «тисса», латинское taxus, славянское «тисъ», возможно, происходит от корня *tog, означающего на кельтском и германском языках «объемный», «толстый».

На основании того факта, что у ранних славян не было собственных имен для бука, лиственницы, тиса и некоторых других деревьев, можно сделать вывод, что протославянская территория находилась вне той зоны, где росли эти деревья. Действительно, районы, где произрастают бук, лиственница, тис, расположены западнее и даже юго-западнее той территории, которую мы определили как родину славян.

В поисках места происхождения славян мы находим еще одну подсказку, изучая местоположение индоевропейских народов, которые говорят на языках почти родственных славянам по грамматической структуре и словарю. Лингвисты уже давно пришли к выводу, что ранние славяне были окружены следующими индоевропейскими группами: балтами на севере, иранцами (или индоиранцами) на юго-западе, фракийцами (даками и гетами) на юге, иллирийцами на юго-западе и германоязычными народами на западе.

Если бы не эти изыскания, нельзя было бы установить, что по отношению к территориям расселения данных народов родина протославян находилась на юге. Чтобы быть более точным, отметим, что неславянская зона включает:

1) протобалтийский регион, расположенный между Померанией на Балтийском море до Центральной России, включающий Северную и Восточную Польшу, восточные балтийские земли, Белоруссию и западную часть Центральной России;

2) Южную Россию и Восточную Украину к северу от Черного моря, заселенную доисторическим киммерийцами, протоскифами, скифами и сарматами;

3) бассейн средней части Дуная и верхней Эльбы и Одера, которые принадлежали к протоиллирийцам и другим группам, говорившим на индоевропейском языке во время бронзового и раннего железного веков;

4) протогерманскую территорию в Северо-Западной Европе, включая Данию, Голландию, Северную Швецию и Северо-Западную Германию.

Рис. 4. Диаграмма, отражающая место протославян среди других индоевропейских семействСеверокарпатский регион не входит ни в одну из этих индоевропейских территорий.

Карпатские горы отделяли славян от Дакии, однако на протяжении бронзового и раннего железного веков по-прежнему существовали тесные взаимоотношения между ними. На востоке соседи славян постоянно менялись. Если населявшие северное побережье Черного моря киммерийцы принадлежали к иранской группе индоевропейских языков, как показывают немногие сохранившиеся названия, то ранние ираноговорящие народы на юго-восточных границах славян были тоже киммерийцами.

В конце VIII в. киммерийцы были покорены скифами, которые, в свою очередь, спустя пятьсот лет, были замещены другой иранской группой – сарматами. И скифы и сарматы имели огромное влияние на культуру и язык славян.

Большую часть доисторического периода славянская территория граничила с территориями немецких племен. Во время бронзового века они были разделены индоевропейскими народами из Центральной Европы. Контакты восстановились после появления германских племен в бассейне Вислы и в III в. н. э. на Украине.

Самые тесные взаимоотношения сложились между славянскими и балтийскими группами, представленными сегодня литовским и латвийским языками, в античности также древним прусским и несколькими восточно-балтийскими языками, ныне исчезнувшими.

В доисторические времена балты занимали значительную часть территории между Померанией на Балтийском море и верхним течением Москвы-реки, Оки и Сейма в Центральной России. Южные границы, как показывает изучение названий рек Центральной Европы и распределение археологических комплексов, пролегали по южной части лесной зоны, включающей бассейн верхнего Днепра, южнее реки Припять и Киева.

На протяжении большей части бронзового века западно-балтийская зона включала восточную часть современной Польши. Во время бронзового и раннего железного веков славянский и балтийский ареалы простирались на многие сотни километров и не имели четких границ.

Общее происхождение и относительно взаимосвязанный ритм культурного процесса, завершившиеся образованием общности славянских языков, позволили некоторым ученым говорить и о существовании балто-славянской лингвистической общности.

В соответствии с этой гипотезой подобное объединение могло существовать в то время, когда предки современных славян и балтов, уже отделившиеся от остальных индоевропейских групп, все еще говорили на общем языке или диалекте. Однако другие лингвисты не принимают данную точку зрения.

К сожалению, письменные источники отсутствуют, а археологические методики не позволяют проследить процесс расхождения языков, поэтому проблема единства или параллелизма (существование двух родственных языков до дифференциации) является только вопросом терминологии и хронологии.

На основании археологических данных период сближений должен быть определен как первая половина второго тысячелетия до н. э. За долгую историю взаимоотношений между балтийскими и славянскими народами существовали периоды независимого и параллельного развития.

Балтийские земли покрывают огромную территорию лесистой части Европы. И археологические и лингвистические данные показывают различия отдельных частей балтийской области. В то же время протославяне селились более компактно, и у них следы культурных и лингвистических расхождений менее заметны, а значит, и сами расхождения менее значительны. Славянские языки гораздо ближе друг к другу, чем к балтийским языкам, несмотря на обширные миграции, происходившие в VI–VII вв. до н. э.

Ранние исторические источники совпадают с лингвистическими и археологическими сведениями, согласно которым территория расселения славян устанавливается между бассейнами Вислы и среднего Днепра. К несчастью, именно в этом районе уровень археологических раскопок отстает от изысканий, проводившихся в большинстве районов Европы.

Археологи XIX и начала XX в. прежде всего интересовались находками эффектных скифских фигурок животных, иногда изготавливавшихся из золота и обнаруживаемых в погребениях к северу от Черного моря или в Центральной Европе, приписывая их протославянам. Невзрачные археологические находки, сохранившиеся от мигрировавших фермеров и скотоводов, которые не строили ни домов, ни храмов из камня или глины и не создали примечательного стиля в искусстве, не привлекли их внимания и не стимулировали национальную гордость.

Скрупулезная научная реконструкция праславянской культуры является несомненной заслугой современных исследователей. Описанная в следующей главе общая картина развития северо-карпатской культуры на протяжении бронзового и раннего железного веков представляет собой мозаику, основанную на множестве скупых археологических данных. Для того чтобы добиться максимально возможной полноты, необходимо привлекать даже самые незначительные свидетельства. Археологические материалы позволяют реконструировать материальную культуру древних славян, установить хронологию, выявить фазы ее развития и культурные взаимоотношения.

Глава 2

СЕВЕРОКАРПАТСКАЯ КУЛЬТУРА БРОНЗОВОГО И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКОВ

Общий ход культурного развития в Северокарпатском регионе был практически таким же, как и на всей североевропейской равнине. До 1200 г. до н. э. этот район находился под влиянием центральноевропейской культуры, основанной на обработке металлов.

Видимо, около 1200 г. до н. э. произошла миграция степных народов на запад из района Нижней Волги. После их перехода в Нижнее Приднепровье и Нижнее Приднестровье в развитии Северного Причерноморья начался новый этап. С этого времени северокарпатская культура стала развиваться под влиянием пришельцев с востока.

Несмотря на перемены в культуре, образ жизни северокарпатских народов практически не изменился. В отличие от Центральной Европы у них не было развитой металлургии и торговли. Взаимодействие культур продолжалось на протяжении почти двух столетий, что подтверждается археологическими находками, погребальными обрядами, сельскохозяйственной деятельностью, экономикой, устройством жилищ и архитектурой.

Видимо, около 1200 г. до н. э. произошла миграция степных народов на запад из района Нижней Волги. После их перехода в Нижнее Приднепровье и Нижнее Приднестровье в развитии Северного Причерноморья начался новый этап. С этого времени северокарпатская культура стала развиваться под влиянием пришельцев с востока.

Несмотря на перемены в культуре, образ жизни северокарпатских народов практически не изменился. В отличие от Центральной Европы у них не было развитой металлургии и торговли. Взаимодействие культур продолжалось на протяжении почти двух столетий, что подтверждается археологическими находками, погребальными обрядами, сельскохозяйственной деятельностью, экономикой, устройством жилищ и архитектурой.

Хронологическая периодизация

Рассматриваемый период можно приблизительно разделить на пять этапов.

1. От начала второго тысячелетия до 1500 г. до н. э. – ранний бронзовый век.

Продолжает существовать северокарпатская курганная культура со шнуровой керамикой.

2. С 1500-го до 1200 г. до н. э. – средний бронзовый век.

Данная стадия известна как «комаровская культура», названная по курганным захоронениям на верхнем Днестре. Увеличивается влияние Центральной Европы, но в то же время начинает развиваться и местная металлургия.

3. С 1200-го до 750 г. до н. э. – поздний бронзовый век.

Белогрудовская культура (по поселению на реке верхний Ингулец), содержащая протославянские элементы. Ее также называют «культурой зольных скоплений», содержащих множество предметов, которые указывают на оседлый образ жизни населения. Влияние Центральной Европы начинает уменьшаться.

4. С 750-го до 500 г. до н. э. – ранний железный век.

Эта культура, известная как «чернолесская», соответствует раннескифскому периоду. Скифские поселения VI–VII вв. до н. э. обнаруживаются к востоку от Среднего Поднепровья, а также в бассейнах Сулы, Псела и Ворсклы.

5. С 500-го до 200 г. до н. э.

Та же самая культура, совпадающая по времени бытования со скифской, которая и оказывала на нее влияние, продолжала развиваться до прибытия сарматов из Нижнего Поволжья.

Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.

1. От начала второго тысячелетия до 1500 г. до н. э. – ранний бронзовый век.

Единственными источниками сведений о культуре первой половины второго тысячелетия до н. э. являются курганы и единичные находки. Широкие раскопки мест поселений еще не проведены. На основании раскопок поселений, относящихся к раннему бронзовому веку, известно, что они были небольшими, занимали не более 3000–3500 квадратных метров и располагались на берегах рек. Остатки домов указывают, что в плане они представляют собой прямоугольник размером примерно 4×5 метров.

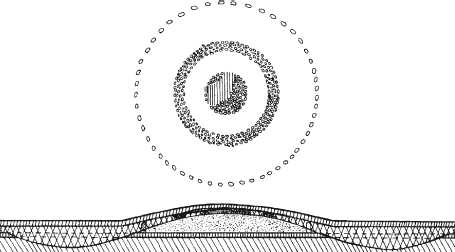

В середине XX в. было раскопано несколько хорошо сохранившихся курганов в бассейне верхнего Днестра. Представляют интерес курганы Кочановки и Остапья, расположенные около Скалаты в Тернопольской области. Они имели высоту 1–2 метра и были более 20 метров в диаметре. Погребения были окружены кольцом из камней.

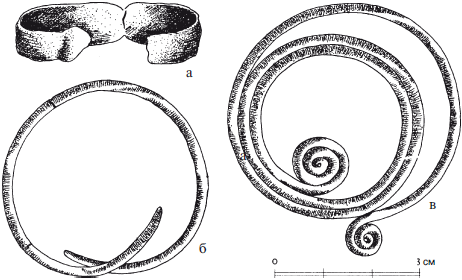

Умерших располагали на боку, со сложенными конечностями (в позе эмбриона) внутри каменной гробницы. В каждой могиле обнаружен боевой топор, орудие из кремня или скребок, а также горшок. Иногда присутствуют медные украшения, как правило сережки в форме спирали.

Примерно к середине второго тысячелетия н. э. появляется другая разновидность погребений. После обнаружения кладбища в окрестностях Черткова близ Тернополя, в долине верхнего Днестра, она была названа белопотоцкой культурой.

С середины второго тысячелетия до н. э. белопотоцкая культура в Молдавии сменилась индоевропейским типом курганов, представленным в Монтеору на северо-западе Румынии. В районе верхнего Днестра эта культурная группа продолжала развиваться до середины бронзового века.

Примерно с 1500-го по 1400 г. до н. э. в бассейне верхнего Днестра появляется центральноевропейская культура курганов бронзового века. Число находок резко возрастает. Бронзовые инструменты нередко заменяют каменные и костяные изделия, усложняется орнаментация бронзовых украшений и оружия.

Примерно в 1400 г. до н. э. произошло перемещение населения Центральной Европы. Жители современной Восточной Словакии, Моравии и, возможно, Баварии продвинулись на юго-восток, через Венгрию в Северную Югославию и Западную Румынию.

За пределами основных путей их миграции остались лесные и лесостепные регионы, расположенные к северу от Карпатских гор. Данный вывод подтверждают единичные находки бронзовых ограждений центральноевропейского «курганного типа», обнаруженные в Северном Прикарпатье.

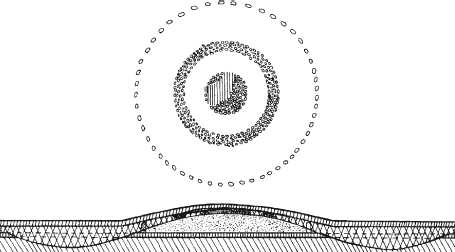

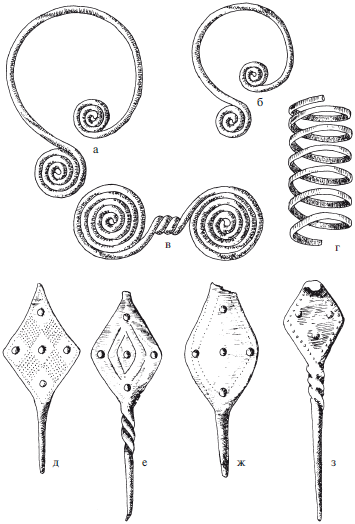

Однако влияние пришельцев с севера Европы проявляется в развитии металлургии и торговли. Появились бронзовые предметы с орнаментацией, типичной для районов Северного Прикарпатья и среднего Днепра. Назовем булавки с плоскими пластинами ромбовидной формы и разные виды длинных булавок с выпуклыми или коническими головками. Ряд спиральных браслетов и шейных колец, заканчивающихся спиралевидными пластинками, видимо, изготовлены местными мастерами.

Время от времени в богатых могилах находят золотые спиралевидные серьги, которые изготавливались в раннем бронзовом веке наряду с бронзовыми или деревянными рукоятками кинжалов с насечкой.

О сельскохозяйственной деятельности и разведении животных свидетельствуют посевы ячменя и двух типов пшеницы (однозерновки и двузерновки), обнаружение кремневых серпов, каменных жерновов и ручных мельниц, костей коров, лошадей, овец и свиней.

В Комарове, в районе Станислава на верхнем Днепре, было раскопано одно из самых больших погребений, насчитывающее 56 курганов. Кладбище состоит из низких курганов, обычно высотой 1 метр и диаметром примерно 20 метров, расположенных на площади порядка 2,5 километра вдоль горной Карпатской гряды. Умершие, как и в других погребениях, обычно располагаются в покрытых деревом или камнями могилах со сложенными или вытянутыми вдоль тела конечностями. Иногда встречаются пустые могилы и могилы со следами кремации.

Погребения в составе кладбища относятся к различным периодам бронзового и раннего железного веков, но наиболее богатые относятся к среднему бронзовому веку, что совпадает с «курганным» периодом в Центральной Европе. Следовательно, весь северокарпатский комплекс, который существовал между XV и XII вв., мы можем определить как «комаровский».

Погребальные обряды и керамика позволяют типологически расположить комаровский комплекс между его северо-восточными соседями, тржинецким комплексом, обнаруженным в Чехии, и комплексом Монтеору, находящимся в Молдавии. Чешский и комаровский комплексы действительно имеют общие черты, но для каждого из них характерен собственный стиль керамики и изделий из металла. Погребальные обряды также не много отличаются друг от друга.

Чешское население обитало на равнинах и в лесистых районах, в то время как население Комарова жило на возвышенном плато. В обоих районах общие черты развития можно наблюдать на протяжении бронзового и раннего железного веков.

3. С 1200-го до 750 г. до н. э. – поздний бронзовый век.

Относящиеся к данному периоду находки известны на всей территории лесостепного пояса и отличаются удивительно однородным характером, хотя и имеют разные названия.

Белогрудовская культура существовала в Подолье до начала первого тысячелетия до н. э. Она названа по поселению, расположенному на реке Верхний Ингулец к западу от Днепра.

Существовавшая в конце бронзового и в начале железного века в бассейне верхнего Днестра культура была названа «высотской». Имя образовано по погребению, обнаруженному около города Броды на Волыни, где нашли 141 ингумационное погребение и могилы со следами кремации.

Огромное число поселений раскопано в бассейнах рек Ингулец и Умань, расположенных к западу от среднего Днепра (в Подолье). Здесь обнаружены зольники – низкие курганы, высотой 1–2 метра и диаметром 20–30 метров, состоящие из пепла, костей животных, глиняных черепков и остатков утвари. Обычно курганы образуют прямую линию или располагаются по окружности или полукругу, соответствующему речной террасе. По этим курганам из пепла культуры позднего бронзового и раннего железного веков получила название «культура пепельных скоплений», или «зольников».

Жители данного района занимались земледелием и скотоводством. Среди находок кости коров, овец, коз, свиней и собак. Вероятно, для погребальных пиршеств и для подношений мертвым использовались конина и свинина, поскольку в горшках с кладбища в Высотском обнаружены следы сала и кости лошадей и свиней. Кроме горшков с мясом, в курганах находились также буханки хлеба, некоторые из которых были обожжены. Хлеб не был посолен, сорт зерна установить не удалось. В одной из могил погребения в Золочеве нашли горшок, наполненный размолотым зерном. По-прежнему изготавливались кремневые серпы, хотя среди находок есть и бронзовые серпы центральноевропейского типа.

Находки бронзовых изделий свидетельствуют о регулярных контактах с западом и в то же время отражают главные типы изделий местных северокарпатских мастеров, металлические резцы, ножи, серпы, браслеты, шейные кольца и фибулы. Иногда в могилах находят лезвия в форме полумесяца и круглые рукоятки. В Подолии был найден шлем, возможно происходящий из Виллановы. Однако большинство металлических предметов местного происхождения.

Интересно, что в погребениях нет оружия, что является общей особенностью всех культур, предшествующих железному веку, когда оружие практически не было известно. Отмеченный факт указывает и на резкое различие между военизированным укладом индоевропейских племен Северной Европы, протоскифскими воинами-всадниками из причерноморских степей и мирными скотоводами и землепашцами Волыни и Подолья.

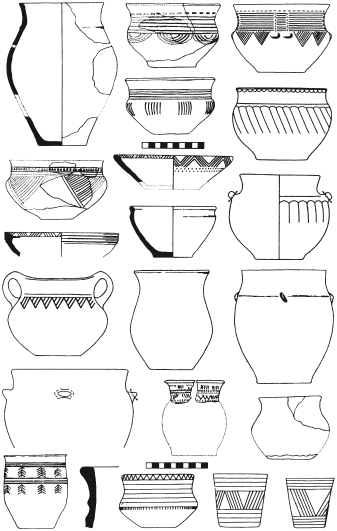

Встречаются также огромные блюда и кувшины с закругленными краями. Лучшие изделия – высокие чаши с ручками и низкие двухконусные сосуды – были окрашены в серый, черный и желтый цвета. Орнамент состоит из насечек или белых выдавленных треугольников, выразительность которых усиливается зубчатыми линиями.

Раскопанные на берегах рек Верхний Ингулец и Тясмин в Кировоградской области поселения на укрепленных холмах относятся к белогрудовской стадии позднего бронзового века, но большая часть находок относится к более позднему периоду.

Примерно в 1200–1100 гг. до н. э. протоскифская культура русской степи стала доминировать по всему Северному Причерноморью. Постоянные набеги кочевников на запад закончились занятием районов нижнего Днепра и степного района Днестра.

В конце VIII в. до н. э. всадники с востока продолжили экспансию на запад, их следы обнаруживаются по всей восточной части Центральной Европы. В конце бронзового века восточное влияние в Центральной Европе постепенно вытесняется употреблением железных инструментов и оружия.

4. С 750 г. до 500 г. до н. э. – ранний железный век.

Совершенно очевидно, что переход от бронзового века к железному происходил постепенно. Культура Волыно-Подольской возвышенности в период, хронологически соответствующий Галынатту С в Центральной Европе и фрако-киммерийскому (раннескифскому) периоду в восточной части Центральной Европы, в русской научной литературе известен как чернолесская культура. Ее название происходит от укрепленного городища, раскопанного в Кировоградской области Украины на берегу реки Чернолес, притока Ингульца.

Эта культура – продолжение культуры зольников, потому что неукрепленные поселения с расположенными поблизости кучами золы и отбросов существуют с позднего бронзового века.

Исследование деревень показывает, что они занимали площадь примерно 10 гектаров. Деревня Мачуха, находившаяся в районе Полтавы, состояла из 22 жилищ, расположенных по окружности диаметром 250–300 метров, что типично для круговых поселений. Однако в других местах зольники вытянуты в линию почти на полкилометра вдоль берегов рек. Кладбища или поля урн располагались поблизости к поселениям. Расположение погребений вдоль речных берегов традиционно для всех культур курганного типа на протяжении всего тысячелетия. Происходившие изменения касались лишь погребальной обрядности: ингумация постепенно сменилась кремацией, во многих местах исчезли курганы над могилами. В некоторых погребениях соседствуют захоронения в земле и кремационные могилы.

1. От начала второго тысячелетия до 1500 г. до н. э. – ранний бронзовый век.

Продолжает существовать северокарпатская курганная культура со шнуровой керамикой.

2. С 1500-го до 1200 г. до н. э. – средний бронзовый век.

Данная стадия известна как «комаровская культура», названная по курганным захоронениям на верхнем Днестре. Увеличивается влияние Центральной Европы, но в то же время начинает развиваться и местная металлургия.

3. С 1200-го до 750 г. до н. э. – поздний бронзовый век.

Белогрудовская культура (по поселению на реке верхний Ингулец), содержащая протославянские элементы. Ее также называют «культурой зольных скоплений», содержащих множество предметов, которые указывают на оседлый образ жизни населения. Влияние Центральной Европы начинает уменьшаться.

4. С 750-го до 500 г. до н. э. – ранний железный век.

Эта культура, известная как «чернолесская», соответствует раннескифскому периоду. Скифские поселения VI–VII вв. до н. э. обнаруживаются к востоку от Среднего Поднепровья, а также в бассейнах Сулы, Псела и Ворсклы.

5. С 500-го до 200 г. до н. э.

Та же самая культура, совпадающая по времени бытования со скифской, которая и оказывала на нее влияние, продолжала развиваться до прибытия сарматов из Нижнего Поволжья.

Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.

1. От начала второго тысячелетия до 1500 г. до н. э. – ранний бронзовый век.

Единственными источниками сведений о культуре первой половины второго тысячелетия до н. э. являются курганы и единичные находки. Широкие раскопки мест поселений еще не проведены. На основании раскопок поселений, относящихся к раннему бронзовому веку, известно, что они были небольшими, занимали не более 3000–3500 квадратных метров и располагались на берегах рек. Остатки домов указывают, что в плане они представляют собой прямоугольник размером примерно 4×5 метров.

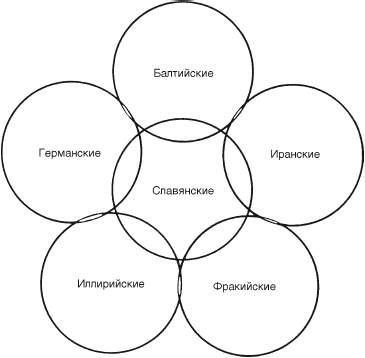

В середине XX в. было раскопано несколько хорошо сохранившихся курганов в бассейне верхнего Днестра. Представляют интерес курганы Кочановки и Остапья, расположенные около Скалаты в Тернопольской области. Они имели высоту 1–2 метра и были более 20 метров в диаметре. Погребения были окружены кольцом из камней.

Умерших располагали на боку, со сложенными конечностями (в позе эмбриона) внутри каменной гробницы. В каждой могиле обнаружен боевой топор, орудие из кремня или скребок, а также горшок. Иногда присутствуют медные украшения, как правило сережки в форме спирали.

Примерно к середине второго тысячелетия н. э. появляется другая разновидность погребений. После обнаружения кладбища в окрестностях Черткова близ Тернополя, в долине верхнего Днестра, она была названа белопотоцкой культурой.

Рис. 5. План и разрез кургана раннего бронзового века, расположенного к северу от Карпатских гор (Кочановка около Тернополя)К ней также относятся находки примерно из двадцати курганных погребений, находящихся в Подолии и Северной Молдавии. К этой же группе относится крупное укрепленное городище Костица, расположенное на берегу реки Быстрицы в Словакии. Внутри каменных гробниц были обнаружены двуручные горшки с рубчатым орнаментом, каменные боевые топоры, кремневые ножи и другие предметы, типичные для культуры курганного происхождения.

С середины второго тысячелетия до н. э. белопотоцкая культура в Молдавии сменилась индоевропейским типом курганов, представленным в Монтеору на северо-западе Румынии. В районе верхнего Днестра эта культурная группа продолжала развиваться до середины бронзового века.

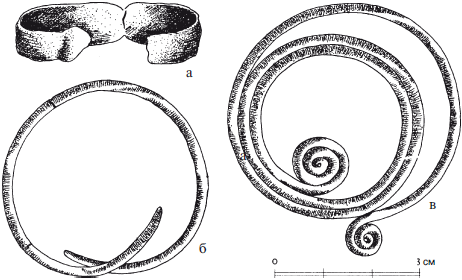

Рис. 6. А, б, в, г – бронзовые украшения 1500–1300 гг. до н. э.: браслеты и подвеска из кургана Кустовцы, Волынь. Д, е, ж, з – булавки с ромбовидными головками (д, е – курган Гуляй-город, расположенный около Смелы, район Киева; ж – захоронение Меджидие в Добрудже, комаровское захоронение, Подолье). Масштаб примерно 1:22. С 1500-го по 1200 г. до н. э. – средний бронзовый век.

Примерно с 1500-го по 1400 г. до н. э. в бассейне верхнего Днестра появляется центральноевропейская культура курганов бронзового века. Число находок резко возрастает. Бронзовые инструменты нередко заменяют каменные и костяные изделия, усложняется орнаментация бронзовых украшений и оружия.

Примерно в 1400 г. до н. э. произошло перемещение населения Центральной Европы. Жители современной Восточной Словакии, Моравии и, возможно, Баварии продвинулись на юго-восток, через Венгрию в Северную Югославию и Западную Румынию.

За пределами основных путей их миграции остались лесные и лесостепные регионы, расположенные к северу от Карпатских гор. Данный вывод подтверждают единичные находки бронзовых ограждений центральноевропейского «курганного типа», обнаруженные в Северном Прикарпатье.

Однако влияние пришельцев с севера Европы проявляется в развитии металлургии и торговли. Появились бронзовые предметы с орнаментацией, типичной для районов Северного Прикарпатья и среднего Днепра. Назовем булавки с плоскими пластинами ромбовидной формы и разные виды длинных булавок с выпуклыми или коническими головками. Ряд спиральных браслетов и шейных колец, заканчивающихся спиралевидными пластинками, видимо, изготовлены местными мастерами.

Время от времени в богатых могилах находят золотые спиралевидные серьги, которые изготавливались в раннем бронзовом веке наряду с бронзовыми или деревянными рукоятками кинжалов с насечкой.

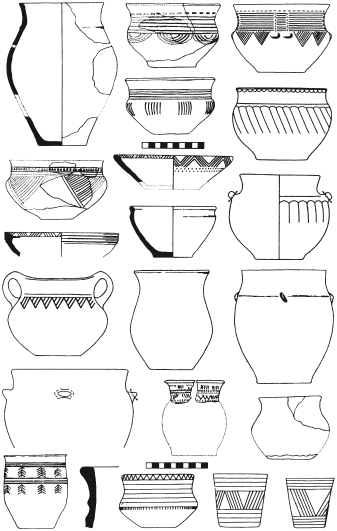

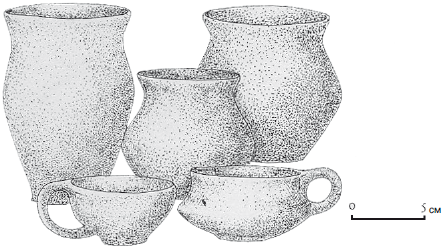

Рис. 7. Сосуды с тисненым, процарапанным, канальчатым орнаментом комаровского типа 1500–13000 гг. до н. э., из Комарова и других мест, расположенных в бассейне верхнего ДнестраСледы поселений обнаруживаются в песчаных дюнах, на мысах и побережьях рек. Раскопки поселений позволяют сделать вывод, что большинство домов относилось к подземному типу, то есть было землянками, размером примерно 3×5 метров. Но некоторые дома возвышались над землей.

О сельскохозяйственной деятельности и разведении животных свидетельствуют посевы ячменя и двух типов пшеницы (однозерновки и двузерновки), обнаружение кремневых серпов, каменных жерновов и ручных мельниц, костей коров, лошадей, овец и свиней.

В Комарове, в районе Станислава на верхнем Днепре, было раскопано одно из самых больших погребений, насчитывающее 56 курганов. Кладбище состоит из низких курганов, обычно высотой 1 метр и диаметром примерно 20 метров, расположенных на площади порядка 2,5 километра вдоль горной Карпатской гряды. Умершие, как и в других погребениях, обычно располагаются в покрытых деревом или камнями могилах со сложенными или вытянутыми вдоль тела конечностями. Иногда встречаются пустые могилы и могилы со следами кремации.

Погребения в составе кладбища относятся к различным периодам бронзового и раннего железного веков, но наиболее богатые относятся к среднему бронзовому веку, что совпадает с «курганным» периодом в Центральной Европе. Следовательно, весь северокарпатский комплекс, который существовал между XV и XII вв., мы можем определить как «комаровский».

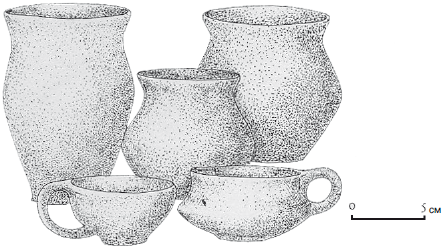

Рис. 8. Распределение комаровского и соседних культурных комплексов в период с 1500-го по 1200 г. до н. э.Комаровская керамика ничем не примечательна, основную массу изделий составляют грубые тюльпановидные горшки, иногда украшенные насечками вдоль горлышка. Встречаются также бочкообразные или шарообразные горшки, чаши, блюда и тонкостенные изделия, изготовленные для погребальных целей. Это вазы с двумя ручками, некоторые из них украшены резьбой, очень похожей на ту, что встречается на вазах, обнаруженных в центральноевропейских курганах, и трансильванских (так называемых оттоманских) вазах, хотя Карпатские горы и отделяют данный район от Центральной Европы и оттоманцев. Шнуровой орнамент полностью отсутствует.

Погребальные обряды и керамика позволяют типологически расположить комаровский комплекс между его северо-восточными соседями, тржинецким комплексом, обнаруженным в Чехии, и комплексом Монтеору, находящимся в Молдавии. Чешский и комаровский комплексы действительно имеют общие черты, но для каждого из них характерен собственный стиль керамики и изделий из металла. Погребальные обряды также не много отличаются друг от друга.

Чешское население обитало на равнинах и в лесистых районах, в то время как население Комарова жило на возвышенном плато. В обоих районах общие черты развития можно наблюдать на протяжении бронзового и раннего железного веков.

3. С 1200-го до 750 г. до н. э. – поздний бронзовый век.

Относящиеся к данному периоду находки известны на всей территории лесостепного пояса и отличаются удивительно однородным характером, хотя и имеют разные названия.

Белогрудовская культура существовала в Подолье до начала первого тысячелетия до н. э. Она названа по поселению, расположенному на реке Верхний Ингулец к западу от Днепра.

Существовавшая в конце бронзового и в начале железного века в бассейне верхнего Днестра культура была названа «высотской». Имя образовано по погребению, обнаруженному около города Броды на Волыни, где нашли 141 ингумационное погребение и могилы со следами кремации.

Огромное число поселений раскопано в бассейнах рек Ингулец и Умань, расположенных к западу от среднего Днепра (в Подолье). Здесь обнаружены зольники – низкие курганы, высотой 1–2 метра и диаметром 20–30 метров, состоящие из пепла, костей животных, глиняных черепков и остатков утвари. Обычно курганы образуют прямую линию или располагаются по окружности или полукругу, соответствующему речной террасе. По этим курганам из пепла культуры позднего бронзового и раннего железного веков получила название «культура пепельных скоплений», или «зольников».

Жители данного района занимались земледелием и скотоводством. Среди находок кости коров, овец, коз, свиней и собак. Вероятно, для погребальных пиршеств и для подношений мертвым использовались конина и свинина, поскольку в горшках с кладбища в Высотском обнаружены следы сала и кости лошадей и свиней. Кроме горшков с мясом, в курганах находились также буханки хлеба, некоторые из которых были обожжены. Хлеб не был посолен, сорт зерна установить не удалось. В одной из могил погребения в Золочеве нашли горшок, наполненный размолотым зерном. По-прежнему изготавливались кремневые серпы, хотя среди находок есть и бронзовые серпы центральноевропейского типа.

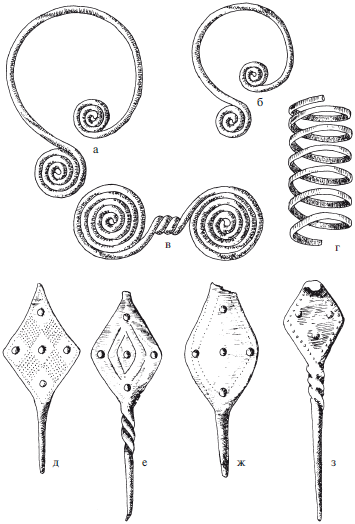

Находки бронзовых изделий свидетельствуют о регулярных контактах с западом и в то же время отражают главные типы изделий местных северокарпатских мастеров, металлические резцы, ножи, серпы, браслеты, шейные кольца и фибулы. Иногда в могилах находят лезвия в форме полумесяца и круглые рукоятки. В Подолии был найден шлем, возможно происходящий из Виллановы. Однако большинство металлических предметов местного происхождения.

Рис. 9. Украшения позднего бронзового века из поселения, находящегося в Собкивке (около Умани), Западная Украина: а, б – браслеты, в – височное украшение со спиральным орнаментомПочти в каждом погребении из Высотского и других мест встречаются различные бронзовые украшения: прямые булавки с закругленными головками, серьги, браслеты с заходящими друг на друга концами, перстни и височные кольца со спиралевидными концами.

Интересно, что в погребениях нет оружия, что является общей особенностью всех культур, предшествующих железному веку, когда оружие практически не было известно. Отмеченный факт указывает и на резкое различие между военизированным укладом индоевропейских племен Северной Европы, протоскифскими воинами-всадниками из причерноморских степей и мирными скотоводами и землепашцами Волыни и Подолья.

Рис. 10. Горшки позднего бронзового века из погребения Гончаровка (около Злочева на Западной Украине)Форма керамических изделий стала немного более изысканной, чем в период среднего бронзового века. Кухонная утварь состояла из огромных тюльпановидных горшков, украшенных у горлышек оттисками пальцев или покрытых узором из двух параллельных отрезков. Последний орнамент встречается в протоскифской культуре деревянных погребений, распространенной на нижней Волге и в южной части России.

Встречаются также огромные блюда и кувшины с закругленными краями. Лучшие изделия – высокие чаши с ручками и низкие двухконусные сосуды – были окрашены в серый, черный и желтый цвета. Орнамент состоит из насечек или белых выдавленных треугольников, выразительность которых усиливается зубчатыми линиями.

Раскопанные на берегах рек Верхний Ингулец и Тясмин в Кировоградской области поселения на укрепленных холмах относятся к белогрудовской стадии позднего бронзового века, но большая часть находок относится к более позднему периоду.

Примерно в 1200–1100 гг. до н. э. протоскифская культура русской степи стала доминировать по всему Северному Причерноморью. Постоянные набеги кочевников на запад закончились занятием районов нижнего Днепра и степного района Днестра.

В конце VIII в. до н. э. всадники с востока продолжили экспансию на запад, их следы обнаруживаются по всей восточной части Центральной Европы. В конце бронзового века восточное влияние в Центральной Европе постепенно вытесняется употреблением железных инструментов и оружия.

4. С 750 г. до 500 г. до н. э. – ранний железный век.

Совершенно очевидно, что переход от бронзового века к железному происходил постепенно. Культура Волыно-Подольской возвышенности в период, хронологически соответствующий Галынатту С в Центральной Европе и фрако-киммерийскому (раннескифскому) периоду в восточной части Центральной Европы, в русской научной литературе известен как чернолесская культура. Ее название происходит от укрепленного городища, раскопанного в Кировоградской области Украины на берегу реки Чернолес, притока Ингульца.

Эта культура – продолжение культуры зольников, потому что неукрепленные поселения с расположенными поблизости кучами золы и отбросов существуют с позднего бронзового века.

Исследование деревень показывает, что они занимали площадь примерно 10 гектаров. Деревня Мачуха, находившаяся в районе Полтавы, состояла из 22 жилищ, расположенных по окружности диаметром 250–300 метров, что типично для круговых поселений. Однако в других местах зольники вытянуты в линию почти на полкилометра вдоль берегов рек. Кладбища или поля урн располагались поблизости к поселениям. Расположение погребений вдоль речных берегов традиционно для всех культур курганного типа на протяжении всего тысячелетия. Происходившие изменения касались лишь погребальной обрядности: ингумация постепенно сменилась кремацией, во многих местах исчезли курганы над могилами. В некоторых погребениях соседствуют захоронения в земле и кремационные могилы.