Страница:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- Следующая »

- Последняя >>

Геннадий Гор

Гости с Уазы

1

Мой отец работал в Институте времени. Хотя в любую, самую далекую точку земного шара можно было попасть за несколько минут, отец все же предпочитал жить рядом со своим институтом в старом доме, построенном еще в конце двадцатого века. Я, как и все современные дети, рано расстался с родителями и жил в интернате. Наш интернат был расположен в горах возле прозрачного озера в детском городке Лесное Эхо.

В зимние и летние каникулы я появлялся в доме родителей на небольшой срок. Отец бывал занят, и беседовали мы с ним редко. Иногда он задавал мне какой-нибудь вопрос, почти всегда поражавший меня своей неожиданностью и парадоксальностью. Помню, как он подвел меня к своей геологической коллекции, взял продолговатый камень и провел указательным пальцем вокруг него, как бы очерчивая его форму.

– В чем суть этой формы? – спросил он меня.

– Мы этого еще не проходили.

– Но ты подумай… Подумай и отвечай.

Я долго не отвечал, но когда уже нельзя было больше молчать, с неохотой признался:

– Не знаю.

– Форма – это граница, – сказал отец. – Она проходит там, где бытие и небытие предмета сливаются… Тебе пятнадцать лет, а ты не сумел ответить на такой простой вопрос!

Простой? Нет, вопросы отца отнюдь не были простыми. И я знал, что даже лучшие ученики, учившиеся вместе со мной в школе, и то бы не сумели ответить.

Отец бывал недоволен, по-видимому, не только мною, но и моими учителями. Однажды, когда я сидел у себя в комнате, отделенной старинной звукопроницаемой перегородкой от отцовского кабинета, я нечаянно услышал слова, которые мне не следовало бы слышать. Отец говорил матери:

– Пассивное допотопное воспитание в духе отсталого антропоцентризма. Я уже несколько раз писал об этом в Комитет просвещения. Их методы отстают от современности почти на двадцать лет. Но я сделаю по-своему!

– Не делай этого, Александр, – уговаривала мать. – Нельзя экспериментировать над своим собственным сыном.

– Я сделаю то, о чем говорю. Я не хочу, чтобы мой сын был отсталым человеком, пассивным и жалким антропоцентристом!

Я знал, что слово «антропопентрист» в личном словаре отца было символом всего самого дурного и отсталого.

Они стали говорить тише, и, как я ни прислушивался, не мог больше уловить ни одного слова. Я отдавал себе полный отчет в том, как нехорошо подслушивать, но ведь речь шла обо мне. И мое любопытство было естественным.

После этого разговора отец больше не задавал мне никаких вопросов. А в глазах матери, подолгу и нежно смотревших на меня, я заметил оттенок грусти, словно перед долгой разлукой. Я почему-то решил, что отец собирается забрать меня из Лесного Эха, где я жил и учился, и отправить куда-нибудь на Венеру или на Марс, где тоже были школы. Может быть, отец считал, что в земных школах сильнее чувствуются пережитки ненавистного ему антропоцентризма.

Я уже упоминал о том, что мой отец работал в научно-исследовательском Институте времени. Это был научный городок, расположенный вокруг Пулковских высот: множество зданий, лабораторий и обсерваторий. В институте работали люди всех специальностей, имеющих отношение к изучению природы времени: математики, физики, химики, астрономы, палеонтологи, геологи, психологи, психиатры, генетики, кибернетики, археологи, историки и, разумеется, философы.

Каждый будущий сотрудник, поступая в институт, должен был сдать конкурсный экзамен, продемонстрировать свою способность к теоретическому или экспериментальному мышлению. Экзаменовали же крупные ученые, и в том числе мой отец, а он умел задавать вопросы. Но зато в этом институте все сотрудники, в какой бы узкой и специальной области они ни работали, были способны охватить своим диалектическим разумом целое, глубоко вникать в сложнейшие проблемы науки и мышления. По-видимому, отец рассчитывал, что я, закончив учение, тоже поступлю работать в его институт, и заранее беспокоился, сумею ли я сдать конкурсный экзамен, продемонстрировать силу и гибкость логики, чуждой наивному антропоцентризму, мешавшему проникать в самые глубокие тайны природы, в том числе и в сущность времени.

По правде говоря, меня мало интересовала сущность времени. Я ощущал «бремя» времени только в те минуты, когда скучал или куда-нибудь опаздывал. Я был в том возрасте, когда люди хотя и смотрят на часы или на календарь, но воспринимают действительность, не дробя ее на мгновения, словно впереди у них целая вечность. Вообще, я еще плохо знал жизнь и не мог понять людей вроде своего отца, который больше всего на свете любил решать чрезвычайно трудные задачи.

Я не любил математики, хотя никогда не решился бы признаться в этом отцу, зная, как он огорчился бы. Недавно я узнал, что был человек, да к тому же великий, который осмелился сказать, что не любит этой науки наук. Его звали Вольфганг Гете. Преподавательница литературы, рассказывавшая об этом, чуточку смутилась и после длительной паузы пояснила:

– Гете, разумеется, шутил.

– Вот видишь, – сказал мне после уроков мой приятель Рудольф Арбатов, – поэт и мыслитель Гете тоже не любил математики.

– Но ведь он шутил.

– Такими вещами не шутят. А ты хочешь быть мыслителем?

– Я? А на что мне это нужно? Мне и так хорошо. Ты больше похож на мудреца.

– Не ври!.. Я хочу стать капитаном космолета.

– Я тоже.

Я, как и многие мои одноклассники, знал историю освоения космоса, биографию героических космонавтов, начиная от славных исследователей Гагарина, Титова, Николаева и Поповича и кончая Виталием Далуа, знаменитым Далуа, первым из людей Земли принявшим сигналы высокоразумных существ, наших братьев по духу и мысли, обитателей далекой планеты Уазы.

Мы, школьники, жители Лесного Эха, все восхищались подвигами Виталия Далуа и завидовали ему. Рудольф Арбатов хранил оптико-пространственное изображение Виталия Далуа, подаренное знаменитым космонавтом родителям Рудольфа еще тогда, когда родители и будущий космонавт учились в школе и только мечтали о подвигах.

Рудольф вынимал из большого кармана конверт, доставал тоненькую пластинку. Она как бы оживала, и сразу же перед нами возникало мужественное лицо будущего героя, улыбавшееся нам сквозь время.

В зимние и летние каникулы я появлялся в доме родителей на небольшой срок. Отец бывал занят, и беседовали мы с ним редко. Иногда он задавал мне какой-нибудь вопрос, почти всегда поражавший меня своей неожиданностью и парадоксальностью. Помню, как он подвел меня к своей геологической коллекции, взял продолговатый камень и провел указательным пальцем вокруг него, как бы очерчивая его форму.

– В чем суть этой формы? – спросил он меня.

– Мы этого еще не проходили.

– Но ты подумай… Подумай и отвечай.

Я долго не отвечал, но когда уже нельзя было больше молчать, с неохотой признался:

– Не знаю.

– Форма – это граница, – сказал отец. – Она проходит там, где бытие и небытие предмета сливаются… Тебе пятнадцать лет, а ты не сумел ответить на такой простой вопрос!

Простой? Нет, вопросы отца отнюдь не были простыми. И я знал, что даже лучшие ученики, учившиеся вместе со мной в школе, и то бы не сумели ответить.

Отец бывал недоволен, по-видимому, не только мною, но и моими учителями. Однажды, когда я сидел у себя в комнате, отделенной старинной звукопроницаемой перегородкой от отцовского кабинета, я нечаянно услышал слова, которые мне не следовало бы слышать. Отец говорил матери:

– Пассивное допотопное воспитание в духе отсталого антропоцентризма. Я уже несколько раз писал об этом в Комитет просвещения. Их методы отстают от современности почти на двадцать лет. Но я сделаю по-своему!

– Не делай этого, Александр, – уговаривала мать. – Нельзя экспериментировать над своим собственным сыном.

– Я сделаю то, о чем говорю. Я не хочу, чтобы мой сын был отсталым человеком, пассивным и жалким антропоцентристом!

Я знал, что слово «антропопентрист» в личном словаре отца было символом всего самого дурного и отсталого.

Они стали говорить тише, и, как я ни прислушивался, не мог больше уловить ни одного слова. Я отдавал себе полный отчет в том, как нехорошо подслушивать, но ведь речь шла обо мне. И мое любопытство было естественным.

После этого разговора отец больше не задавал мне никаких вопросов. А в глазах матери, подолгу и нежно смотревших на меня, я заметил оттенок грусти, словно перед долгой разлукой. Я почему-то решил, что отец собирается забрать меня из Лесного Эха, где я жил и учился, и отправить куда-нибудь на Венеру или на Марс, где тоже были школы. Может быть, отец считал, что в земных школах сильнее чувствуются пережитки ненавистного ему антропоцентризма.

Я уже упоминал о том, что мой отец работал в научно-исследовательском Институте времени. Это был научный городок, расположенный вокруг Пулковских высот: множество зданий, лабораторий и обсерваторий. В институте работали люди всех специальностей, имеющих отношение к изучению природы времени: математики, физики, химики, астрономы, палеонтологи, геологи, психологи, психиатры, генетики, кибернетики, археологи, историки и, разумеется, философы.

Каждый будущий сотрудник, поступая в институт, должен был сдать конкурсный экзамен, продемонстрировать свою способность к теоретическому или экспериментальному мышлению. Экзаменовали же крупные ученые, и в том числе мой отец, а он умел задавать вопросы. Но зато в этом институте все сотрудники, в какой бы узкой и специальной области они ни работали, были способны охватить своим диалектическим разумом целое, глубоко вникать в сложнейшие проблемы науки и мышления. По-видимому, отец рассчитывал, что я, закончив учение, тоже поступлю работать в его институт, и заранее беспокоился, сумею ли я сдать конкурсный экзамен, продемонстрировать силу и гибкость логики, чуждой наивному антропоцентризму, мешавшему проникать в самые глубокие тайны природы, в том числе и в сущность времени.

По правде говоря, меня мало интересовала сущность времени. Я ощущал «бремя» времени только в те минуты, когда скучал или куда-нибудь опаздывал. Я был в том возрасте, когда люди хотя и смотрят на часы или на календарь, но воспринимают действительность, не дробя ее на мгновения, словно впереди у них целая вечность. Вообще, я еще плохо знал жизнь и не мог понять людей вроде своего отца, который больше всего на свете любил решать чрезвычайно трудные задачи.

Я не любил математики, хотя никогда не решился бы признаться в этом отцу, зная, как он огорчился бы. Недавно я узнал, что был человек, да к тому же великий, который осмелился сказать, что не любит этой науки наук. Его звали Вольфганг Гете. Преподавательница литературы, рассказывавшая об этом, чуточку смутилась и после длительной паузы пояснила:

– Гете, разумеется, шутил.

– Вот видишь, – сказал мне после уроков мой приятель Рудольф Арбатов, – поэт и мыслитель Гете тоже не любил математики.

– Но ведь он шутил.

– Такими вещами не шутят. А ты хочешь быть мыслителем?

– Я? А на что мне это нужно? Мне и так хорошо. Ты больше похож на мудреца.

– Не ври!.. Я хочу стать капитаном космолета.

– Я тоже.

Я, как и многие мои одноклассники, знал историю освоения космоса, биографию героических космонавтов, начиная от славных исследователей Гагарина, Титова, Николаева и Поповича и кончая Виталием Далуа, знаменитым Далуа, первым из людей Земли принявшим сигналы высокоразумных существ, наших братьев по духу и мысли, обитателей далекой планеты Уазы.

Мы, школьники, жители Лесного Эха, все восхищались подвигами Виталия Далуа и завидовали ему. Рудольф Арбатов хранил оптико-пространственное изображение Виталия Далуа, подаренное знаменитым космонавтом родителям Рудольфа еще тогда, когда родители и будущий космонавт учились в школе и только мечтали о подвигах.

Рудольф вынимал из большого кармана конверт, доставал тоненькую пластинку. Она как бы оживала, и сразу же перед нами возникало мужественное лицо будущего героя, улыбавшееся нам сквозь время.

2

Время и пространство! Это любимые слова моего отца. Но между нами, земными людьми, и обитателями планеты Уазы было столько пространства и столько времени, что их не смогли бы преодолеть не только жизнь отдельного человека, но и жизнь всех поколений от верхнего палеолита до наших дней. И однако мысль в конце концов преодолела это – не мысль отдельного ученого, а мысль мудрой машины, Большого аналитического мозга, созданного кибернетиками, математиками и физиологами Института времени под руководством моего отца.

Большому аналитическому мозгу удалось расшифровать кое-какие сигналы из тех, что были приняты аппаратом на космическом корабле «Баргузин», том самом корабле, который вел Виталий Далуа далеко за пределами Солнечной системы.

Мы, маленькие жители Лесного Эха, не раз в своих разговорах возвращались к этому гигантскому искусственному мозгу, обсуждая его действительно безграничные интеллектуальные возможности. Но, за исключением слишком честолюбивого мальчика Бориса Заметнова, никто из ребят не завидовал этому мозгу и его необыкновенным логическим способностям.

– Что толку, – говорили мои приятели, – ну умеет хорошо думать, а дальше что? Ничего. У него нет никаких желаний. Он ничего не хочет! Что в этом хорошего?

И только Борис Заметнов пытался оправдать бесстрастное поведение Большого мозга:

– Подумаешь, желания! Зато он может решить любую задачу и знает больше самого разученого преподавателя!

Вечером после этого спора, ложась спать, я размышлял о том, прав ли был Борис Заметнов. У меня, как у каждого пятнадцатилетнего подростка, было множество желаний, одновременных или сменявших одно другое. Я бывал доволен, когда эти желания исполнялись, но потом появлялись другие, еще более трудно выполнимые. И я думал: интересно было бы посмотреть на Бориса Заметнова, как он будет выглядеть, если откажется от всех желаний, кроме одного – быть таким же умным, как Большой мозг…

Большому аналитическому мозгу удалось расшифровать кое-какие сигналы из тех, что были приняты аппаратом на космическом корабле «Баргузин», том самом корабле, который вел Виталий Далуа далеко за пределами Солнечной системы.

Мы, маленькие жители Лесного Эха, не раз в своих разговорах возвращались к этому гигантскому искусственному мозгу, обсуждая его действительно безграничные интеллектуальные возможности. Но, за исключением слишком честолюбивого мальчика Бориса Заметнова, никто из ребят не завидовал этому мозгу и его необыкновенным логическим способностям.

– Что толку, – говорили мои приятели, – ну умеет хорошо думать, а дальше что? Ничего. У него нет никаких желаний. Он ничего не хочет! Что в этом хорошего?

И только Борис Заметнов пытался оправдать бесстрастное поведение Большого мозга:

– Подумаешь, желания! Зато он может решить любую задачу и знает больше самого разученого преподавателя!

Вечером после этого спора, ложась спать, я размышлял о том, прав ли был Борис Заметнов. У меня, как у каждого пятнадцатилетнего подростка, было множество желаний, одновременных или сменявших одно другое. Я бывал доволен, когда эти желания исполнялись, но потом появлялись другие, еще более трудно выполнимые. И я думал: интересно было бы посмотреть на Бориса Заметнова, как он будет выглядеть, если откажется от всех желаний, кроме одного – быть таким же умным, как Большой мозг…

3

Я помню вечер поэтов в школьном городке Лесное Эхо. Читали стихи ученики старших классов. А в конце вечера выступил Алик, искусственный механический лирик, существо, созданное в одной из кибернетических лабораторий моего отца. Отец подарил Алика школе. Директор школы прозвал нашего лирика искусственным соловьем китайского императора из старинной сказки Андерсена. Он невзлюбил Алика, и металлический лирик пылился вместе со всяким хламом в школьном запаснике.

Почему выпустили Алика? Не знаю. Да и никто из школьников этого не знал. Может, директор школы специально выпустил его, предполагая, что Алик осрамится и докажет всем присутствующим, в том числе и будущим кибернетикам, что лирика не может быть созданием механического ума, что она рождается, как пение соловья в лесу, как светлый свист иволги, как эхо, как перебой человеческого сердца, предчувствующего нечаянную радость или столь же внезапную беду.

Алик вышел на сцену автоматической походкой. Кибернетики, создавшие его, по-видимому, не очень заботились о том, чтобы придать ему красивую внешность. У него было неподвижное лицо старинного Петрушки или Степки-растрепки: длинный, несуразный нос, большой рот и растерянные глаза зверька, пойманного в капкан. Появление его вызвало смех сидящих в зале. Игрушечный комик? Актер-кукла? Какую глупость или пошлость он сейчас скажет, чтобы рассмешить нас?

Но минуту спустя нам стало стыдно. Он начал читать стихи. Его голос, живой и невыразимо искренний, соответствовал тому, что он читал. Сквозь строчки и слова пробивалось наружу чувство, обнаженное и мудрое чувство, раскрывая нам нас самих, то глубокое и сокровенное в наших душах, чего мы не замечали в обыденные часы.

Я смотрел на Алика. Его лицо оставалось таким же деревянным и неподвижным. И от несоответствия между лицом читавшего и тем, что он читал, создавалось странное и щемящее чувство двойственности. Бездушие облика и глубокая душевность голоса, тона и мысли создавали впечатление, которое вспоминалось мне потом не раз.

Я смотрел на Алика с восхищением и жалостью. Мне даже показалось, что он очень страдает от неслитности своего механического бытия с тонкой и сложной мыслью, запертой в неодухотворенную оболочку, что его стихи отражают его душевное состояние.

Но вот он кончил читать.

Я взглянул на директора школы. На его лице отразились недоумение и досада. Он не ожидал, что механический поэт окажется подлинным лириком. Директор пожал плечами и сделал жест, который делают люди, осуждая плутоватую ловкость фокусника и шарлатана.

Как я затем убедился, директор не подобрел к Алику, и после окончания вечера Алика отнесли туда же, в пыльный школьный запасник, и поставили рядом с рухлядью.

Стихи и выступление Алика произвели сильное впечатление не только на меня, но и на всех школьников. Во время короткого перерыва ко мне подошел Борис Заметнов и восторженно сказал:

– Твой отец гениальный человек. Я в этом никогда не сомневался. Сегодня он посрамил директора и преподавательницу литературы. Чего стоит их утверждение, что машина в лучшем случае может быть Сальери и никогда Моцартом! А кто же Алик, как не Моцарт? Какая глубина и душевность!

Прошло несколько дней, а я все думал и думал об Алике. Я не запомнил слов его стихов, но музыка их возникала во мне, унося меня на простор мечты, в самые глубины природы и чувства. Меня невыразимо тянуло к Алику, хотелось еще раз взглянуть на него, на его деревянное неподвижное лицо Степки-растрепки, на его большой рот, произносящий дивные – то грустные, то полные радости слова.

Я спросил директора:

– Где Алик?

– Где и должен быть, – ответил директор. – В запаснике.

– Почему? – тихо спросил я.

– Очень просто. Потому что он вещь.

Вещь? Как же так? Разве может вещь сказать о мире и о себе с такой искренностью и силой, с какой говорил Алик?

Почему выпустили Алика? Не знаю. Да и никто из школьников этого не знал. Может, директор школы специально выпустил его, предполагая, что Алик осрамится и докажет всем присутствующим, в том числе и будущим кибернетикам, что лирика не может быть созданием механического ума, что она рождается, как пение соловья в лесу, как светлый свист иволги, как эхо, как перебой человеческого сердца, предчувствующего нечаянную радость или столь же внезапную беду.

Алик вышел на сцену автоматической походкой. Кибернетики, создавшие его, по-видимому, не очень заботились о том, чтобы придать ему красивую внешность. У него было неподвижное лицо старинного Петрушки или Степки-растрепки: длинный, несуразный нос, большой рот и растерянные глаза зверька, пойманного в капкан. Появление его вызвало смех сидящих в зале. Игрушечный комик? Актер-кукла? Какую глупость или пошлость он сейчас скажет, чтобы рассмешить нас?

Но минуту спустя нам стало стыдно. Он начал читать стихи. Его голос, живой и невыразимо искренний, соответствовал тому, что он читал. Сквозь строчки и слова пробивалось наружу чувство, обнаженное и мудрое чувство, раскрывая нам нас самих, то глубокое и сокровенное в наших душах, чего мы не замечали в обыденные часы.

Я смотрел на Алика. Его лицо оставалось таким же деревянным и неподвижным. И от несоответствия между лицом читавшего и тем, что он читал, создавалось странное и щемящее чувство двойственности. Бездушие облика и глубокая душевность голоса, тона и мысли создавали впечатление, которое вспоминалось мне потом не раз.

Я смотрел на Алика с восхищением и жалостью. Мне даже показалось, что он очень страдает от неслитности своего механического бытия с тонкой и сложной мыслью, запертой в неодухотворенную оболочку, что его стихи отражают его душевное состояние.

Но вот он кончил читать.

Я взглянул на директора школы. На его лице отразились недоумение и досада. Он не ожидал, что механический поэт окажется подлинным лириком. Директор пожал плечами и сделал жест, который делают люди, осуждая плутоватую ловкость фокусника и шарлатана.

Как я затем убедился, директор не подобрел к Алику, и после окончания вечера Алика отнесли туда же, в пыльный школьный запасник, и поставили рядом с рухлядью.

Стихи и выступление Алика произвели сильное впечатление не только на меня, но и на всех школьников. Во время короткого перерыва ко мне подошел Борис Заметнов и восторженно сказал:

– Твой отец гениальный человек. Я в этом никогда не сомневался. Сегодня он посрамил директора и преподавательницу литературы. Чего стоит их утверждение, что машина в лучшем случае может быть Сальери и никогда Моцартом! А кто же Алик, как не Моцарт? Какая глубина и душевность!

Прошло несколько дней, а я все думал и думал об Алике. Я не запомнил слов его стихов, но музыка их возникала во мне, унося меня на простор мечты, в самые глубины природы и чувства. Меня невыразимо тянуло к Алику, хотелось еще раз взглянуть на него, на его деревянное неподвижное лицо Степки-растрепки, на его большой рот, произносящий дивные – то грустные, то полные радости слова.

Я спросил директора:

– Где Алик?

– Где и должен быть, – ответил директор. – В запаснике.

– Почему? – тихо спросил я.

– Очень просто. Потому что он вещь.

Вещь? Как же так? Разве может вещь сказать о мире и о себе с такой искренностью и силой, с какой говорил Алик?

4

Вот я снова у родителей, в старинном доме, построенном из бетона и стекла.

Я расспрашивал отца об Алике. Он улыбался:

– Алик безделка. Пустяк. Нам удалось создать искусную модель, почти повторение внутреннего мира одного современного поэта, увлекающегося кибернетикой и охотно согласившегося на этот не столь уж сложный эксперимент. Но, пожалуйста, не воображай, что возможности Алика неисчерпаемы. Он все же зависит от программы.

Отец брал лист бумаги и чертил схему устройства, писал формулы. Я был в недоумении. Какое отношение имела эта схема и эти цифры к тем дивным стихам, которые я слышал на школьном вечере?

Потом отец уходил. Его звали дела. Он возвращался из института возбужденным, проведя много увлекательных и напряженных часов возле Большого мозга, занятого расшифровкой сигналов, полученных с Уазы. Работа подвигалась медленно, слишком медленно даже для такого терпеливого и настойчивого человека, как мой отец. Проходили буквально недели, а иногда и месяцы, пока обозначение какого-нибудь уазского предмета или явления чуточку приоткрывало свой смысл, странный, загадочный, парадоксальный смысл, намекая людям на то, что бытие разумных существ Уазы имеет не так уж много общего с земной жизнью. Отец рассказывал об этом в общих чертах. И я не все мог понять из того, что он говорил своим друзьям. Он утверждал, что земной человек – это, метафорически говоря, эволюция, осознавшая самое себя. На Уазе темпы процесса были, по-видимому, более быстрыми, и эволюция осознала себя раньше, чем на Земле. Уазское мышление, вероятно, достигло необычайного развития. Абсолютное знание? Знание не может быть абсолютным. Скажем осторожнее: глубокое знание. Но странно другое, в чем до сих пор совершенно не может разобраться Большой мозг. Там, на Уазе, по-видимому, существует среда, не имеющая ничего общего с той, что у нас на Земле. Что это за среда? Пока неясно. И именно это обстоятельство осложняет и затрудняет расшифровку.

Друзья моего отца, сотрудники его института, горячо и подолгу спорили, обсуждая эту проблему. Особенно горячился Виктор Капустин, молодой теоретик, знаток математической логики.

– Человеческое мышление, – говорил он, – его логика должны соответствовать логике вещей, логике самой природы. Этому учили великие мыслители Маркс и Энгельс. Чтобы понять логику уазцев, нужно знать мир, который их окружает.

– А может, у них все наоборот, – вмешалась Марина Вербова. – Предметы дышат, смеются и плачут, размышляют, а люди – это «вещи в себе», погруженные в невозмутимое спокойствие сонного бытия. Я, разумеется, шучу. Но что мы можем сказать об этом мире, о котором мы пока так ничтожно мало знаем?

– И будем ли знать больше, дорогая Марина? – сказал скептически настроенный Евгений Сироткин. – Сомневаюсь.

Отец рассердился:

– А давно ли мы взялись за расшифровку? Терпение, Сироткин! Год или два – и мы проникнем в тайну их мышления и ответим им на их языке.

Каникулы близились к концу. Но на лице матери я уже больше не замечал тревоги. По-видимому, отец отказался от своего первоначального замысла взять меня из Лесного Эха и отправить туда, где меньше пережитков наивного антропоцентризма. Теперь я чувствовал себя дома спокойнее, но, странное дело, весь отдавался интересам отца, занятого изучением далекой Уазы.

Большой мозг снился мне. Совсем по-детски я почему-то представлял его себе красавцем и героем, вроде античного бога, с правильными чертами длинного, узкого лица. Я как-то сказал об этом отцу. Он рассмеялся:

– Зачем ему человеческая внешность, а тем более божественная? Он и без того умнее и прекраснее любого божества. У него нет ни лица, ни тела.

– А душа? – вырвалось у меня.

– У него есть интеллект. Логика. Умение вникать в сущность самых сложных явлений. Разве тебе этого мало? – Отец насмешливо взглянул на меня. – У вас, в вашем Лесном Эхе, слишком большое значение придают внешности, форме. Судя по тому немногому, что мы знаем об Уазе и уазцах, там высокоразвитый мозг обошелся…

Отец не успел закончить фразу. Его спешно вызвали в институт.

Незаконченная фраза очень заинтересовала меня. «Высокоразвитый мозг обошелся…» Без чего обошелся? Уж не без тела ли? Как только придет отец, надо будет его спросить. Но отец пробыл в институте пять суток, не выходя из лаборатории и почти не смыкая глаз.

Только через полгода мы с матерью узнали, почему мой отец пять суток не выходил из лаборатории. Именно за эти пять суток чуточку приоткрылась одна из тайн уазского мышления, и мир узнал об Уазе чуточку больше, чем знал до того. Как удалось выяснить моему отцу, разумеется, с помощью Большого мозга, в мышлении уазцев почти не было языковых знаков, то есть слов для обозначения неодушевленных предметов. Можно было подумать, что на этой удивительной планете все состояло только из живых существ. Но это было невероятно, отдавало пережитками древнего витализма, противоречило логике, тысячелетнему опыту и, наконец, здравому смыслу.

Мой отец был рад и не рад своему открытию. Как я уже упоминал, он был непримиримым и принципиальным противником антропоцентризма, считая, что дальнейшее развитие диалектической логики все дальше и дальше уводит нас от наивных и банальных способов видения мира. И вдруг эта Уаза с ее странным, архаичным мышлением! Кто же там живет, на этой парадоксальной планете: поэты, художники или первобытные люди, мысленно одушевляющие все предметы, превращающие все увиденное в грандиозную и поэтическую метафору, как наши далекие палеолитические предки? Чепуха! Тогда как бы они сумели создать квант-телеграф, использовать динамику сверхсовременной физики для связи с людьми Земли?

Эти проблемы обсуждали ученые, философы, журналисты и даже мы, школьники в Лесном Эхе. Однажды мы спросили нашу молоденькую преподавательницу литературы Алису Козловскую, что думает она об Уазе и загадочном уазском мышлении. Но Алиса Козловская ужасно смутилась и чистосердечно призналась нам, что чем больше она думает об Уазе, тем удивительнее ей кажется эта странная, химеричная планета. Если бы о ней не говорили ученые, она решила бы, что ее придумали фантасты и поэты.

Борис Заметнов частенько приставал ко мне с одним и тем же вопросом:

– Как ты думаешь, Микеланджело, значит, вся Уаза – один сплошной живой организм?

Микеланджело – так звучало мое имя, о чем я, кажется, забыл сказать. Но фамилия у меня была очень простая: Петров. Микеланджело Петров звучало несколько выспренне, но я к этому привык и привыкли другие. Мой отец с юношеских лет преклонялся перед гигантской мощью великого итальянского мастера и дал мне это имя, не столько думая обо мне и моем будущем, сколько о своем любимце.

– Ну, Мика, что же ты молчишь?

– Ты, разумеется, хочешь знать не мое мнение, а мнение моего отца. Отец считает мысль о том, что планета Уаза живое существо, абсурдной.

– Ну а почему же тогда в языке уазцев нет слов, обозначающих неодушевленное?

– Отец считает это загадкой, которая выяснится, когда мы об этом спросим самих уазцев.

– А это скоро, Мика?

– Нет, не скоро. Слишком большое расстояние даже для квантов.

Я расспрашивал отца об Алике. Он улыбался:

– Алик безделка. Пустяк. Нам удалось создать искусную модель, почти повторение внутреннего мира одного современного поэта, увлекающегося кибернетикой и охотно согласившегося на этот не столь уж сложный эксперимент. Но, пожалуйста, не воображай, что возможности Алика неисчерпаемы. Он все же зависит от программы.

Отец брал лист бумаги и чертил схему устройства, писал формулы. Я был в недоумении. Какое отношение имела эта схема и эти цифры к тем дивным стихам, которые я слышал на школьном вечере?

Потом отец уходил. Его звали дела. Он возвращался из института возбужденным, проведя много увлекательных и напряженных часов возле Большого мозга, занятого расшифровкой сигналов, полученных с Уазы. Работа подвигалась медленно, слишком медленно даже для такого терпеливого и настойчивого человека, как мой отец. Проходили буквально недели, а иногда и месяцы, пока обозначение какого-нибудь уазского предмета или явления чуточку приоткрывало свой смысл, странный, загадочный, парадоксальный смысл, намекая людям на то, что бытие разумных существ Уазы имеет не так уж много общего с земной жизнью. Отец рассказывал об этом в общих чертах. И я не все мог понять из того, что он говорил своим друзьям. Он утверждал, что земной человек – это, метафорически говоря, эволюция, осознавшая самое себя. На Уазе темпы процесса были, по-видимому, более быстрыми, и эволюция осознала себя раньше, чем на Земле. Уазское мышление, вероятно, достигло необычайного развития. Абсолютное знание? Знание не может быть абсолютным. Скажем осторожнее: глубокое знание. Но странно другое, в чем до сих пор совершенно не может разобраться Большой мозг. Там, на Уазе, по-видимому, существует среда, не имеющая ничего общего с той, что у нас на Земле. Что это за среда? Пока неясно. И именно это обстоятельство осложняет и затрудняет расшифровку.

Друзья моего отца, сотрудники его института, горячо и подолгу спорили, обсуждая эту проблему. Особенно горячился Виктор Капустин, молодой теоретик, знаток математической логики.

– Человеческое мышление, – говорил он, – его логика должны соответствовать логике вещей, логике самой природы. Этому учили великие мыслители Маркс и Энгельс. Чтобы понять логику уазцев, нужно знать мир, который их окружает.

– А может, у них все наоборот, – вмешалась Марина Вербова. – Предметы дышат, смеются и плачут, размышляют, а люди – это «вещи в себе», погруженные в невозмутимое спокойствие сонного бытия. Я, разумеется, шучу. Но что мы можем сказать об этом мире, о котором мы пока так ничтожно мало знаем?

– И будем ли знать больше, дорогая Марина? – сказал скептически настроенный Евгений Сироткин. – Сомневаюсь.

Отец рассердился:

– А давно ли мы взялись за расшифровку? Терпение, Сироткин! Год или два – и мы проникнем в тайну их мышления и ответим им на их языке.

Каникулы близились к концу. Но на лице матери я уже больше не замечал тревоги. По-видимому, отец отказался от своего первоначального замысла взять меня из Лесного Эха и отправить туда, где меньше пережитков наивного антропоцентризма. Теперь я чувствовал себя дома спокойнее, но, странное дело, весь отдавался интересам отца, занятого изучением далекой Уазы.

Большой мозг снился мне. Совсем по-детски я почему-то представлял его себе красавцем и героем, вроде античного бога, с правильными чертами длинного, узкого лица. Я как-то сказал об этом отцу. Он рассмеялся:

– Зачем ему человеческая внешность, а тем более божественная? Он и без того умнее и прекраснее любого божества. У него нет ни лица, ни тела.

– А душа? – вырвалось у меня.

– У него есть интеллект. Логика. Умение вникать в сущность самых сложных явлений. Разве тебе этого мало? – Отец насмешливо взглянул на меня. – У вас, в вашем Лесном Эхе, слишком большое значение придают внешности, форме. Судя по тому немногому, что мы знаем об Уазе и уазцах, там высокоразвитый мозг обошелся…

Отец не успел закончить фразу. Его спешно вызвали в институт.

Незаконченная фраза очень заинтересовала меня. «Высокоразвитый мозг обошелся…» Без чего обошелся? Уж не без тела ли? Как только придет отец, надо будет его спросить. Но отец пробыл в институте пять суток, не выходя из лаборатории и почти не смыкая глаз.

Только через полгода мы с матерью узнали, почему мой отец пять суток не выходил из лаборатории. Именно за эти пять суток чуточку приоткрылась одна из тайн уазского мышления, и мир узнал об Уазе чуточку больше, чем знал до того. Как удалось выяснить моему отцу, разумеется, с помощью Большого мозга, в мышлении уазцев почти не было языковых знаков, то есть слов для обозначения неодушевленных предметов. Можно было подумать, что на этой удивительной планете все состояло только из живых существ. Но это было невероятно, отдавало пережитками древнего витализма, противоречило логике, тысячелетнему опыту и, наконец, здравому смыслу.

Мой отец был рад и не рад своему открытию. Как я уже упоминал, он был непримиримым и принципиальным противником антропоцентризма, считая, что дальнейшее развитие диалектической логики все дальше и дальше уводит нас от наивных и банальных способов видения мира. И вдруг эта Уаза с ее странным, архаичным мышлением! Кто же там живет, на этой парадоксальной планете: поэты, художники или первобытные люди, мысленно одушевляющие все предметы, превращающие все увиденное в грандиозную и поэтическую метафору, как наши далекие палеолитические предки? Чепуха! Тогда как бы они сумели создать квант-телеграф, использовать динамику сверхсовременной физики для связи с людьми Земли?

Эти проблемы обсуждали ученые, философы, журналисты и даже мы, школьники в Лесном Эхе. Однажды мы спросили нашу молоденькую преподавательницу литературы Алису Козловскую, что думает она об Уазе и загадочном уазском мышлении. Но Алиса Козловская ужасно смутилась и чистосердечно призналась нам, что чем больше она думает об Уазе, тем удивительнее ей кажется эта странная, химеричная планета. Если бы о ней не говорили ученые, она решила бы, что ее придумали фантасты и поэты.

Борис Заметнов частенько приставал ко мне с одним и тем же вопросом:

– Как ты думаешь, Микеланджело, значит, вся Уаза – один сплошной живой организм?

Микеланджело – так звучало мое имя, о чем я, кажется, забыл сказать. Но фамилия у меня была очень простая: Петров. Микеланджело Петров звучало несколько выспренне, но я к этому привык и привыкли другие. Мой отец с юношеских лет преклонялся перед гигантской мощью великого итальянского мастера и дал мне это имя, не столько думая обо мне и моем будущем, сколько о своем любимце.

– Ну, Мика, что же ты молчишь?

– Ты, разумеется, хочешь знать не мое мнение, а мнение моего отца. Отец считает мысль о том, что планета Уаза живое существо, абсурдной.

– Ну а почему же тогда в языке уазцев нет слов, обозначающих неодушевленное?

– Отец считает это загадкой, которая выяснится, когда мы об этом спросим самих уазцев.

– А это скоро, Мика?

– Нет, не скоро. Слишком большое расстояние даже для квантов.

5

Лесное Эхо!

Мне на всю жизнь запомнились озеро среди берез, тропинка в лесу, крутая гора с карабкающимися на нее соснами, раскаты грома в конце весны, свист иволги, негромкий монотонно лепечущий звон воды в ручье.

Я любил своих школьных товарищей и, окончив школу, не порывал с ними связи, как бы далеко ни забросила их судьба. Я получал от них известия с Марса или окрестностей Сатурна, из обжитого и освоенного космоса и носил в кармане их возникающие изображения, их добрые лица, глядящие на меня из прошлого в будущее, из прошлого, которое навсегда связало и соединило нас.

Но был у меня еще один приятель, существо, не принадлежащее к человеческому роду, но проявлявшее, однако, временами высшую человечность и одухотворенность.

Алик! Мы извлекли его из запасника, упросив директора школы разрешить нам это. Мы отнесли его в одну из школьных лабораторий. Отнесли? Разве он не умел ходить? Нет, мы просто не хотели без надобности включать программу, ибо он мог двигаться только читая стихи.

Говорил ли он? Нет. Рассуждал? Ни в коем случае. Спрашивал? Нет. Отвечал? Тоже нет. Он мог только читать стихи, превращая в поэму весь мир, самого себя и нас.

Потом он снова превращался в неподвижный предмет, такой далекий от того, что он только что читал.

Своим чтением он останавливал бегущие секунды, погружая нас в мир своих и наших чувств. Слова, которые он произносил чуточку картавя, ликовали и грустили, плакали и смеялись. Это плакало и смеялось человеческое сердце, как в древней сказке замурованное в бездушную оболочку – в дерево или камень. Это плакал и смеялся мир вне и внутри каждого из нас.

Затем он погружался в сон, превращался в вещь. И возле него была тишина. Нет, не та, что возле озера в лесу на тропинке, а совсем другая, неподвижная тишина вещей, тишина полного небытия.

Мы жили шумной, веселой жизнью. Я чуть было не сказал: неповторимо веселой и шумной. Нет, впоследствии я мог при желании вновь переживать сладость или горечь минут детства или юности благодаря заботе и предусмотрительности моего отца. Аппарат, созданный Институтом времени, вобрал в себя многие минуты и часы моего ускользнувшего прошлого, «замоделировав» мое бытие. А потом этот аппарат-двойник долгие годы стоял в одном из запасников института, ненужный мне, ибо я больше всего на свете ценил настоящее и вовсе не хотел возвращаться в прошлое.

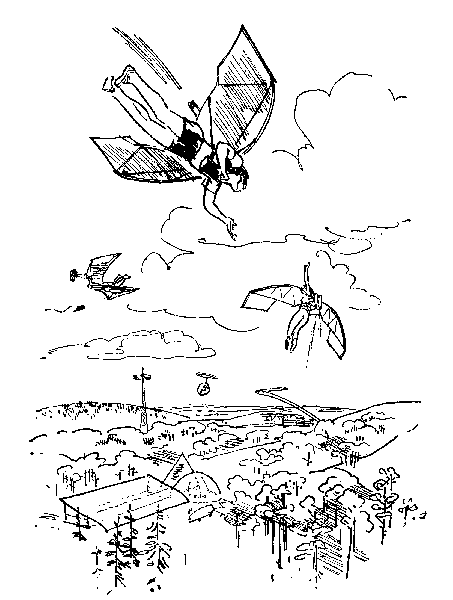

Живя в Лесном Эхе, я много бегал, плавал, ездил, летал. Летали мы медленно, на стареньких аппаратах, как в прошлом веке. Это были спортивные аппараты, давно вышедшие из употребления. Но я уже говорил о том, что директор школы был старомодным человеком, принципиально старомодным.

Возле школы не было глубоких водоемов, и нам было незнакомо то сильное и своеобразное чувство, которое испытывают люди, спускающиеся на океанское или морское дно.

Я любил плавать и летать, но еще больше – ходить. Когда идешь пешком, не пользуясь никаким транспортом, кроме своих легких мускулистых ног, испытываешь огромное наслаждение. Став старше, я понял, почему. Быстрое движение как бы растворяло мир живых форм, таких милых и интимных; глаз не замечал коричневых стволов сосен, зеленого овала холма, синей ряби речной быстрины, яблока, свисавшего с ветки, птичьего клюва, ягод в траве, медленно плывущего облака, лиц прохожих.

Но когда я шел по тропе, вместе со мной не спеша шествовал мир. Он был как симпатичный собеседник, нежданный друг, показывающий свои края.

Как-то во время каникул отец спросил меня:

– Я обратил внимание: ты, кажется, любишь ходить пешком?

– Да.

– Но ходьба отнимает много времени. А время бесценно.

Я не стал, разумеется, рассказывать отцу, почему я так люблю ходить пешком. Я опасался, что мое объяснение может показаться ему недостаточно логичным или, еще того хуже, наивным.

– И к тому же ходьба, – продолжал отец, – приучает к пассивному созерцанию.

Отец, по-видимому, не очень любил спорт. А природу? Не знаю. Не уверен, что он ее очень любил, а если и любил, то по-своему. Он был слишком энергичен и подвижен, чтобы пассивно любоваться восходом или закатом солнца. И, кроме того, он слишком много знал о Солнце.

Я же очень любил природу и был счастлив от того, что нашу школу окружали леса. Зимой в снегу можно было увидеть петляющие следы зайца, белку на ветвях кедра, большие детские глаза оленя. Зверей никто не трогал, и они не боялись людей. Я знал, что этот лесной мир станет приятным воспоминанием. Как только я окончу школу, я возвращусь в мир быстрого движения, где люди больше всего на свете ценят время, посвященное познанию и труду.

Мне на всю жизнь запомнились озеро среди берез, тропинка в лесу, крутая гора с карабкающимися на нее соснами, раскаты грома в конце весны, свист иволги, негромкий монотонно лепечущий звон воды в ручье.

Я любил своих школьных товарищей и, окончив школу, не порывал с ними связи, как бы далеко ни забросила их судьба. Я получал от них известия с Марса или окрестностей Сатурна, из обжитого и освоенного космоса и носил в кармане их возникающие изображения, их добрые лица, глядящие на меня из прошлого в будущее, из прошлого, которое навсегда связало и соединило нас.

Но был у меня еще один приятель, существо, не принадлежащее к человеческому роду, но проявлявшее, однако, временами высшую человечность и одухотворенность.

Алик! Мы извлекли его из запасника, упросив директора школы разрешить нам это. Мы отнесли его в одну из школьных лабораторий. Отнесли? Разве он не умел ходить? Нет, мы просто не хотели без надобности включать программу, ибо он мог двигаться только читая стихи.

Говорил ли он? Нет. Рассуждал? Ни в коем случае. Спрашивал? Нет. Отвечал? Тоже нет. Он мог только читать стихи, превращая в поэму весь мир, самого себя и нас.

Потом он снова превращался в неподвижный предмет, такой далекий от того, что он только что читал.

Своим чтением он останавливал бегущие секунды, погружая нас в мир своих и наших чувств. Слова, которые он произносил чуточку картавя, ликовали и грустили, плакали и смеялись. Это плакало и смеялось человеческое сердце, как в древней сказке замурованное в бездушную оболочку – в дерево или камень. Это плакал и смеялся мир вне и внутри каждого из нас.

Затем он погружался в сон, превращался в вещь. И возле него была тишина. Нет, не та, что возле озера в лесу на тропинке, а совсем другая, неподвижная тишина вещей, тишина полного небытия.

Мы жили шумной, веселой жизнью. Я чуть было не сказал: неповторимо веселой и шумной. Нет, впоследствии я мог при желании вновь переживать сладость или горечь минут детства или юности благодаря заботе и предусмотрительности моего отца. Аппарат, созданный Институтом времени, вобрал в себя многие минуты и часы моего ускользнувшего прошлого, «замоделировав» мое бытие. А потом этот аппарат-двойник долгие годы стоял в одном из запасников института, ненужный мне, ибо я больше всего на свете ценил настоящее и вовсе не хотел возвращаться в прошлое.

Живя в Лесном Эхе, я много бегал, плавал, ездил, летал. Летали мы медленно, на стареньких аппаратах, как в прошлом веке. Это были спортивные аппараты, давно вышедшие из употребления. Но я уже говорил о том, что директор школы был старомодным человеком, принципиально старомодным.

Возле школы не было глубоких водоемов, и нам было незнакомо то сильное и своеобразное чувство, которое испытывают люди, спускающиеся на океанское или морское дно.

Я любил плавать и летать, но еще больше – ходить. Когда идешь пешком, не пользуясь никаким транспортом, кроме своих легких мускулистых ног, испытываешь огромное наслаждение. Став старше, я понял, почему. Быстрое движение как бы растворяло мир живых форм, таких милых и интимных; глаз не замечал коричневых стволов сосен, зеленого овала холма, синей ряби речной быстрины, яблока, свисавшего с ветки, птичьего клюва, ягод в траве, медленно плывущего облака, лиц прохожих.

Но когда я шел по тропе, вместе со мной не спеша шествовал мир. Он был как симпатичный собеседник, нежданный друг, показывающий свои края.

Как-то во время каникул отец спросил меня:

– Я обратил внимание: ты, кажется, любишь ходить пешком?

– Да.

– Но ходьба отнимает много времени. А время бесценно.

Я не стал, разумеется, рассказывать отцу, почему я так люблю ходить пешком. Я опасался, что мое объяснение может показаться ему недостаточно логичным или, еще того хуже, наивным.

– И к тому же ходьба, – продолжал отец, – приучает к пассивному созерцанию.

Отец, по-видимому, не очень любил спорт. А природу? Не знаю. Не уверен, что он ее очень любил, а если и любил, то по-своему. Он был слишком энергичен и подвижен, чтобы пассивно любоваться восходом или закатом солнца. И, кроме того, он слишком много знал о Солнце.

Я же очень любил природу и был счастлив от того, что нашу школу окружали леса. Зимой в снегу можно было увидеть петляющие следы зайца, белку на ветвях кедра, большие детские глаза оленя. Зверей никто не трогал, и они не боялись людей. Я знал, что этот лесной мир станет приятным воспоминанием. Как только я окончу школу, я возвращусь в мир быстрого движения, где люди больше всего на свете ценят время, посвященное познанию и труду.

6

Нет, эта Алиса Козловская совершенно не знала нас – подростков. Представьте себе, она попросила нас написать классное сочинение на тему о том, что такое старость.

Прежде чем сесть писать, я вспомнил все, что знал о старости. А я знал о ней немного.

Мой отец считал слово «старость» наивным и устаревшим выражением, искажавшим суть явления.

– Старость, – говорил мне отец, – вот это уж вовсе не обязательно. Процесс старения – это процесс порчи наследственно-информационного аппарата. По выражению твоего лица я вижу, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Ну а если спрошу тебя, почему ты сегодня в общем такой же, каким был в прошлом году, хотя все знают, что каждый организм биохимически обновляется за восемьдесят дней? Представь себе, что ты проснулся, взглянул в зеркало и не узнал себя. На тебя из зеркала смотрело лицо, не имеющее с твоим лицом ничего общего. Оно изменилось, стало некрасивым, черствым. Не беспокойся, ни с тобой, ни с кем из твоих приятелей это не случится. Почему? Потому что каждая возникающая, вернее, обновляющаяся клетка с ее сложным химическим аппаратом получает от нуклеиновых кислот, от их наследственной «памяти» точное указание, как себя строить. Говоря образно, тебя помнит каждая клетка твоего организма, вернее, не тебя, а себя, то есть частность, но в целом получаешься ты, хотя целое и частность – это не одно и то же. Слушай дальше: но вот наступает время, когда наследственно-информационный аппарат, клеточная и молекулярная «память» начинает портиться от действия энтропии. Человек (допустим, он долго не смотрел в зеркало) вдруг видит, что его лицо изменилось, деформировались губы, нос, щеки, поседели волосы. Клетки организма не в состоянии себя строить с той бесподобной точностью, как они это делали, пока организм был молод и сопротивлялся действию энтропии. Кто же ответствен за это? Информационно-наследственный аппарат, клетки и молекулы начинают забывать, каким ты был еще недавно. Как видишь, опять все упирается в «память». Но если устранить порчу этого аппарата, то не будет никакой старости. Одна из лабораторий нашего института занимается решением этой проблемы. Может быть, ты доживешь, Микеланджело, до того времени, когда клетки и молекулы долго-долго, бесконечно долго будут помнить, каким ты был вчера, чтобы не дать тебе измениться к худшему завтра.

Прежде чем сесть писать, я вспомнил все, что знал о старости. А я знал о ней немного.

Мой отец считал слово «старость» наивным и устаревшим выражением, искажавшим суть явления.

– Старость, – говорил мне отец, – вот это уж вовсе не обязательно. Процесс старения – это процесс порчи наследственно-информационного аппарата. По выражению твоего лица я вижу, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Ну а если спрошу тебя, почему ты сегодня в общем такой же, каким был в прошлом году, хотя все знают, что каждый организм биохимически обновляется за восемьдесят дней? Представь себе, что ты проснулся, взглянул в зеркало и не узнал себя. На тебя из зеркала смотрело лицо, не имеющее с твоим лицом ничего общего. Оно изменилось, стало некрасивым, черствым. Не беспокойся, ни с тобой, ни с кем из твоих приятелей это не случится. Почему? Потому что каждая возникающая, вернее, обновляющаяся клетка с ее сложным химическим аппаратом получает от нуклеиновых кислот, от их наследственной «памяти» точное указание, как себя строить. Говоря образно, тебя помнит каждая клетка твоего организма, вернее, не тебя, а себя, то есть частность, но в целом получаешься ты, хотя целое и частность – это не одно и то же. Слушай дальше: но вот наступает время, когда наследственно-информационный аппарат, клеточная и молекулярная «память» начинает портиться от действия энтропии. Человек (допустим, он долго не смотрел в зеркало) вдруг видит, что его лицо изменилось, деформировались губы, нос, щеки, поседели волосы. Клетки организма не в состоянии себя строить с той бесподобной точностью, как они это делали, пока организм был молод и сопротивлялся действию энтропии. Кто же ответствен за это? Информационно-наследственный аппарат, клетки и молекулы начинают забывать, каким ты был еще недавно. Как видишь, опять все упирается в «память». Но если устранить порчу этого аппарата, то не будет никакой старости. Одна из лабораторий нашего института занимается решением этой проблемы. Может быть, ты доживешь, Микеланджело, до того времени, когда клетки и молекулы долго-долго, бесконечно долго будут помнить, каким ты был вчера, чтобы не дать тебе измениться к худшему завтра.