Страница:

Некоторые античные писатели считали, что именно здесь, в этом районе, находится гробница Агамемнона и его друзей, убитых вместе с ним. Местоположение города было ясным, местоположение же гробниц было по меньшей мере спорным.

Если найти наперекор всем ученым Трою Шлиману помог Гомер, то при поисках гробницы Агамемнона он опирался на труды Павсания, которые помогли ему обнаружить, как он полагал, могилу Агамемнона, а затем еще девять гробниц — пять из них были шахты-могилы внутри крепости (и в них полусожженные останки пятнадцати человек, «буквально осыпанные драгоценностями и золотом»), а остальные четыре, на которых еще великолепно сохранился рельеф, относились к следующему веку; они имели куполообразную форму и находились вне крепостных стен. Шестым декабря 1876 года датирована запись Шлимана об открытии первой гробницы. Шлиман не сомневался в своей правоте и королю Греции была отправлена телеграмма: «С величайшей радостью сообщаю Вашему величеству, что мне удалось найти погребения, в которых были похоронены Агамемнон, Кассандра, Эврименон и их друзья, умерщвленные во время трапезы Клитемнестрой и ее любовником Эгистом».

Однако Шлиман и на этот раз ошибался. Да, он нашел царские погребения, но не Агамемнона и его друзей, а людей совершенно другой эпохи — погребения, которые были по меньшей мере лет на четыреста старше погребения Агамемнона. Но он этого не знал.

Но это и не существенно. Важно было то, что он сделал еще один шаг по дороге к открытию древнего мира, вновь подтвердил правдивость сведений Гомера и открыл сокровища — и не только в научном смысле этого слова, которым мы обязаны сведениями о той культуре, что лежит в основе всей европейской цивилизации.

Клад, найденный Шлиманом, был огромен.

«Все музеи мира, вместе взятые, не обладают и одной пятой частью этих богатств», — писал Шлиман.

В первой могиле Шлиман насчитал пятнадцать золотых диадем — по пять на каждого из усопших; кроме того, там были золотые лавровые венки и украшения в виде «свастик».

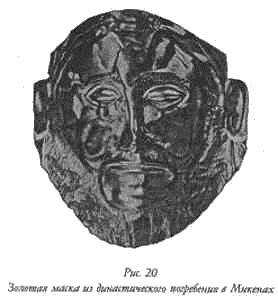

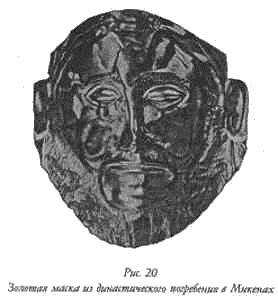

В другой могиле — в ней лежали останки трех женщин — он собрал более 700 тонких золотых пластинок с великолепным орнаментом из изображений животных, медуз, осьминогов. Золотые украшения с изображением львов и других зверей, сражающихся воинов, украшения в форме львов и грифов, лежащих оленей и женщин с голубями… На одном из скелетов была золотая корона с 36 листками; она украшала голову, уже почти превратившуюся в прах. Рядом с ней лежала еще одна великолепная диадема с приставшими к ней остатками человеческого черепа. Он нашел еще пять золотых диадем с золотой проволокой, при помощи которой они закреплялись на голове, бесчисленное множество золотых украшений со «свастиками», розетками и спиралями, головные булавки, украшения из горного хрусталя, обломки изделий из агата, миндалевидные геммы из сардоникса и аметиста. Он нашел секиры из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя, кубки и ларчики из золота, изделия из алебастра. Но самое главное, он нашел те золотые маски и нагрудные дощечки, которые, как утверждает традиция, употреблялись для защиты венценосных усопших от какого-либо постороннего воздействия.

Уже через несколько часов головы усопших превратились в пыль. Но золотые мягко поблескивающие маски сохранили форму лиц; черты этих лиц совершенно индивидуальны, «вне всякого сомнения, каждая из масок должна была являться портретом усопшего». (рис. 20)

Он нашел перстни, с печатями и великолепными камеями, браслеты, тиары и пояса, 110 золотых цветов, 68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом, на следующей же странице он упоминает еще о 130 золотых пуговицах, на последующих — о золотой модели храма, о золотом осьминоге… Но, пожалуй, достаточно, ибо описание находок Шлимана занимает 206 страниц большого формата. И все это золото, золото, золото…

В 1876 году, 54 лет от роду, Шлиман приступил к раскопкам в Микенах. В 1878–1879 годах при поддержке врача Вирхова он вторично раскапывает Трою; в 1880 году он открывает в Орхомене, третьем городе, который Гомер наделяет эпитетом «златообильный», сокровищницу царя Мидии; в 1882 году вновь, в третий раз, раскапывает Трою, а двумя годами позже начинает раскопки в Тиринфе. (Третья «вершина» Шлимана в археологии).

И снова знакомая картина: крепостная стена Тиринфа находится прямо на поверхности, она не скрыта под слоем земли; пожар превратил ее камни в известку, а скреплявшую их глину — в настоящий кирпич: археологи принимали ее за остатки средневековой стены. Шлиман же опять доверился древним авторам.

Тиринф считался родиной Геракла. Циклопические стены вызывали во времена античности восхищение. Павсаний сравнивает их с пирамидами. По преданию, Проитос, легендарный правитель Тиринфа, позвал семь циклопов, которые выстроили ему эти стены.

Во время раскопок Шлиман наткнулся на стены дворца, превосходящего своими размерами все когда-либо до этого виденное и дающего великолепное представление о древнем народе, который его построил, и о его царях, которые здесь жили.

Город возвышался на известняковой скале, словно форт; стены его были выложены из каменных блоков длиной в два-три метра, а высотой и толщиной в метр. В нижней части города, там, где находились хозяйственные постройки и конюшни, толщина стен составляла семь-восемь метров. Наверху, там, где жил владелец дворца, стены достигали одиннадцати метров в толщину, высота их равнялась шестнадцати метрам.

И свету явился настоящий гомеровский дворец с залами и колоннадами, с красивым мегароном (залом с очагом), с атриумом и пропилеями. Здесь еще можно было увидеть остатки банного помещения (пол в нем заменяла цельная известняковая плита весом в 20 тонн), того, в котором герои Гомера мылись и умащали себя мазями. Здесь перед исследователем открывались картины, йапоминающие сцены из «Одиссеи», в которых повествуется о возвращении хитроумного Одиссея, о пире женихов, о кровавой бойне в большом зале.

Но еще больший интерес представляла керамика и стенная роспись. Уже с самого начала Шлиману стало ясно, что найденная им в Тиринфе керамика — все эти вазы и глиняная посуда — родственны той керамике, которую он нашел в Микенах.

Все помещения дворца были побелены, а стены украшали расписные фризы, протянувшиеся желто-голубым поясом на высоте человеческого роста.

Одна из росписей представляла особый интерес: на голубом фоне был изображен могучий бык; круглые от бешенства глаза, вытянутый хвост свидетельствуют о состоянии дикой ярости животного. А на быке, держась за его рог, то ли подпрыгивает, то ли танцует всадник.

Мысль осуществить раскопки на Крите, в частности у Кносса, не оставляла Шлимана до его последнего часа. За год до смерти он писал: «Мне бы хотелось достойно увенчать дело моей жизни, завершив ее большой работой: откопать древний дворец кносских царей на Крите, который, как мне кажется, я открыл три года назад».

Однако этому не суждено было случиться.

Он умер в 1890 году в первый день Рождества в Неаполе, не успев разыскать ключ к тем проблемам, которые сам же выдвинул в ходе своих открытий.

Тело его было перевезено в Афины. У его гроба стояли король и наследный принц, дипломатические представители, греческие министры, руководители всех греческих научных институтов. Перед бюстом Гомера благодарили они друга эллинов, человека, который сделал историю Греции богаче на тысячу лет. У гроба его стояли жена и дети: Андромаха и Агамемнон.

Человека, которому было суждено почти полностью замкнуть тот круг, смутные очертания которого скорее угадал, чем увидел Шлиман, звали Артур Эванс. Он родился в 1851 году и, следовательно, в год смерти Шлимана ему было 39 лет.

Англичанин с головы до пят, он был полной противоположностью Шлиману. Эванс получил образование в Харроу, Оксфорде и Геттингене; увлекшись расшифровкой иероглифов, он нашел неизвестные ему знаки, которые привели его на Крит, где в 1900 году он приступил к раскопкам.

Он шел по следам легенд и мифов — точно так же, как Шлиман. Он раскапывал дворцы и клады — так же, как и Шлиман.

Воткнув заступ в землю Крита, он встретился с островом загадок.

Остров Крит расположен в самой крайней точке огромной дуги, протянувшейся из Греции через Эгейское море к Малой Азии.

Эгейское море никогда не было непреодолимым барьером между континентами, что доказал еще Шлиман, когда он обнаруживал в Микенах и Тиринфе предметы из различных отдаленных стран. Эвансу же было суждено найти на Крите африканскую слоновую кость и египетские статуи. Хозяйственное и экономическое единство связывало острова Эгейского моря и обе метрополии. Метрополия в данном случае не означала материк, континент, ибо очень скоро было установлено, что настоящим материком (в том смысле, что творческое начало исходило именно отсюда) был один из островов — Крит.

По преданию, сам Зевс, сын «Великой Матери» Реи и Кроноса, родился на этом острове, в пещере Дикты.

Легендарный царь Минос, сын Зевса, один из самых могущественных и прославленных властителей, жил и царствовал на этом острове.

Артур Эванс начал с раскопок близ Кносса. Античная стена была покрыта здесь лишь тонким слоем почвы. Уже через два-три часа можно было говорить о первых результатах. Двумя неделями позже изумленный Эванс стоял перед остатками строений, покрывавших восемь акров, а с годами из-под земли появились развалины дворца, занимавшего площадь в два с половиной гектара.

Своей общей планировкой Кносский дворец напоминал дворцы в Тиринфе и Микенах, более того, находился с ними в явном родстве, несмотря на то что внешне он от них весьма отличался. В то же время его гигантские размеры, роскошь и простота лишний раз подчеркивали, что Тиринф и Микены могли быть только второстепенными городами, столицами колоний, далекой провинцией.

Вокруг центрального двора — огромного прямоугольника — были расположены здания со стенами из полых кирпичей и плоскими крышами, которые поддерживались колоннами. Но покои, коридоры и залы были расположены в таком причудливом порядке, предоставляли посетителю так много возможностей заблудиться и запутаться, что всякому, кто попадал во дворец, должна была поневоле прийти в голову мысль о лабиринте; она должна была появиться даже у того, кто никогда в жизни не слыхал легенду о царе Миносе и построенном Дедалом лабиринте — прообразе всех будущих лабиринтов.

Эванс, не колеблясь, объявил миру, что это дворец Миноса, сына Зевса, отца Ариадны и Федры, владельца лабиринта и хозяина ужасного быкочеловека или человека-быка — Минотавра.

Он открыл здесь настоящие чудеса. Народ, населявший эти места (Шлиман нашел следы его колоний), о котором до сих пор ничего не известно — если не считать того, что рассказывалось в легендах, — оказывается, утопал в роскоши и сладострастии и, вероятно, на вершине своего развития дошел до того сибаритствующего «декаданса», который таил уже в себе зародыш упадка и регресса культуры. Только высочайший экономический расцвет мог привести к подобному вырождению. Как и ныне, Крит был в те времена страной производства вина и оливкового масла. Он был центром торговли, точнее говоря, морской торговли. И то, что на первых порах, когда Эванс еще только приступил к раскопкам, поразило весь мир — богатейший дворец древности не имел ни вала, ни укреплений, — в скором времени нашло свое объяснение: торговые склады, коммерческая деятельность нуждались в более мощной защите, чем крепостные стены — сооружение чисто оборонительное. Такой защитой был могущественный, господствовавший на всем море флот.

Эванс нашел на Крите множество предметов иностранного происхождения, в частности керамические изделия из Египта, относящиеся к совершенно определенным, твердо датируемым периодам истории этой страны, ко времени господства той или иной династии. Период расцвета этой культуры он отнес ко времени перехода от среднеминойской к позднеминойской эпохе, то есть примерно к 1600 году до н. э. т-предположительному времени жизни и царствования Миноса, предводителя флота, властелина моря. Это было время, когда всеобщее благосостояние уже начало перерастать в роскошь, а красота была возведена в культ. На фресках изображали юношей, собиравших на лугах крокусы и наполнявших ими вазы, девушек среди лилий.

Цивилизация накануне вырождения; ей на смену шла неуемная роскошь. В живописи, которая раньше была подчинена определенным формам, теперь господствовало буйное сверкание красок, жилище должно было служить не только обителью — оно должно было услаждать глаз; даже в одежде видели лишь средство для проявления утонченности и индивидуальности вкуса.

Приходится ли удивляться тому, что Эванс употребляет термин «модерн» для характеристики своих находок? В самом деле, в этом дворце, который не уступал по своим размерам Букингемскому, были водоотводные каналы, великолепные банные помещения, вентиляция, сточные ямы. Параллель с современностью напрашивалась и при виде изображений людей, позволявших судить об их манерах, их одежде, их моде. Еще в начале среднеминойского периода женщины носили высокие остроконечные головные уборы и длинные платья с поясом, глубоким декольте и высоким корсажем.

Теперь эта старинная одежда приобрела утонченный и изысканный вид. Обычное платье превратилось в своего рода корсет с рукавами, тесно облегавший фигуру, подчеркивавший формы и обнажавший грудь — теперь, однако, уже из чувственного кокетства. Платья были длинные, с оборками, богатой и пестрой расцветки, некоторые узоры изображали крокусы, вырастающие из волнистой линии условного изображения горного пейзажа; поверх платья надевался чистый передник. На голове дамы носили высокий чепец. И если сейчас у женщин в подражание мужчинам модны короткие волосы, то критские женщины были с нынешней точки зрения сверхмодницами, ибо они причесывались точно так же, как мужчины!

Такими они предстают перед нами на рисунках: вот они оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах, и в их взорах и выражениях лиц истинно французский шарм. Кажется невероятным, что эти дамы жили несколько тысячелетий назад! Вспоминаешь об этом лишь тогда, когда бросаешь взгляд на мужчин: всю их одежду составляет облегающий бедра передник.

Столь же неясным, как происхождение народа, населявшего Крит, и его письменности, предстает конец Критского царства. Смелых теорий здесь хоть отбавляй. Эванс различил три ясные стадии разрушения; дважды дворец отстраивался заново, в третий раз от него остались только развалины.

Если мы бросим ретроспективный взгляд на историю тех дней, мы увидим кочующие орды пришельцев с Севера, из Дунайских стран, а возможно, и из Южной России, которые вторгаются в пределы Греции, нападают на ее города, разрушают Микены и Тиринф. Это вторжение варварских племен и народов все ширится и, в конце концов, приводит к гибели цивилизации. Немного позднее мы видим новые орды, на этот раз дорийцев; они изгоняют ахейцев, но сами еще в меньшей степени, чем ахейцы, способны принести какую-нибудь культуру; и если ахейцы были грабителями, которые все награбленное обращали в свою собственность, если они все-таки были достойны упоминания в гомеровских песнях, то дорийцы были просто-напросто разбойниками, с их приходом начинается новая глава в истории Греции.

В свое время Артур Эванс (а теперь и мы из предыдущих глав) знал, что разрушение минойского дворца и исчезновение критской цивилизации в целом связано с извержением вулкана Санторин, гигантским землетрясением, цунами и погружением суши на дно Средиземного моря.

Глава 16

Если найти наперекор всем ученым Трою Шлиману помог Гомер, то при поисках гробницы Агамемнона он опирался на труды Павсания, которые помогли ему обнаружить, как он полагал, могилу Агамемнона, а затем еще девять гробниц — пять из них были шахты-могилы внутри крепости (и в них полусожженные останки пятнадцати человек, «буквально осыпанные драгоценностями и золотом»), а остальные четыре, на которых еще великолепно сохранился рельеф, относились к следующему веку; они имели куполообразную форму и находились вне крепостных стен. Шестым декабря 1876 года датирована запись Шлимана об открытии первой гробницы. Шлиман не сомневался в своей правоте и королю Греции была отправлена телеграмма: «С величайшей радостью сообщаю Вашему величеству, что мне удалось найти погребения, в которых были похоронены Агамемнон, Кассандра, Эврименон и их друзья, умерщвленные во время трапезы Клитемнестрой и ее любовником Эгистом».

Однако Шлиман и на этот раз ошибался. Да, он нашел царские погребения, но не Агамемнона и его друзей, а людей совершенно другой эпохи — погребения, которые были по меньшей мере лет на четыреста старше погребения Агамемнона. Но он этого не знал.

Но это и не существенно. Важно было то, что он сделал еще один шаг по дороге к открытию древнего мира, вновь подтвердил правдивость сведений Гомера и открыл сокровища — и не только в научном смысле этого слова, которым мы обязаны сведениями о той культуре, что лежит в основе всей европейской цивилизации.

Клад, найденный Шлиманом, был огромен.

«Все музеи мира, вместе взятые, не обладают и одной пятой частью этих богатств», — писал Шлиман.

В первой могиле Шлиман насчитал пятнадцать золотых диадем — по пять на каждого из усопших; кроме того, там были золотые лавровые венки и украшения в виде «свастик».

В другой могиле — в ней лежали останки трех женщин — он собрал более 700 тонких золотых пластинок с великолепным орнаментом из изображений животных, медуз, осьминогов. Золотые украшения с изображением львов и других зверей, сражающихся воинов, украшения в форме львов и грифов, лежащих оленей и женщин с голубями… На одном из скелетов была золотая корона с 36 листками; она украшала голову, уже почти превратившуюся в прах. Рядом с ней лежала еще одна великолепная диадема с приставшими к ней остатками человеческого черепа. Он нашел еще пять золотых диадем с золотой проволокой, при помощи которой они закреплялись на голове, бесчисленное множество золотых украшений со «свастиками», розетками и спиралями, головные булавки, украшения из горного хрусталя, обломки изделий из агата, миндалевидные геммы из сардоникса и аметиста. Он нашел секиры из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя, кубки и ларчики из золота, изделия из алебастра. Но самое главное, он нашел те золотые маски и нагрудные дощечки, которые, как утверждает традиция, употреблялись для защиты венценосных усопших от какого-либо постороннего воздействия.

Уже через несколько часов головы усопших превратились в пыль. Но золотые мягко поблескивающие маски сохранили форму лиц; черты этих лиц совершенно индивидуальны, «вне всякого сомнения, каждая из масок должна была являться портретом усопшего». (рис. 20)

Он нашел перстни, с печатями и великолепными камеями, браслеты, тиары и пояса, 110 золотых цветов, 68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом, на следующей же странице он упоминает еще о 130 золотых пуговицах, на последующих — о золотой модели храма, о золотом осьминоге… Но, пожалуй, достаточно, ибо описание находок Шлимана занимает 206 страниц большого формата. И все это золото, золото, золото…

В 1876 году, 54 лет от роду, Шлиман приступил к раскопкам в Микенах. В 1878–1879 годах при поддержке врача Вирхова он вторично раскапывает Трою; в 1880 году он открывает в Орхомене, третьем городе, который Гомер наделяет эпитетом «златообильный», сокровищницу царя Мидии; в 1882 году вновь, в третий раз, раскапывает Трою, а двумя годами позже начинает раскопки в Тиринфе. (Третья «вершина» Шлимана в археологии).

И снова знакомая картина: крепостная стена Тиринфа находится прямо на поверхности, она не скрыта под слоем земли; пожар превратил ее камни в известку, а скреплявшую их глину — в настоящий кирпич: археологи принимали ее за остатки средневековой стены. Шлиман же опять доверился древним авторам.

Тиринф считался родиной Геракла. Циклопические стены вызывали во времена античности восхищение. Павсаний сравнивает их с пирамидами. По преданию, Проитос, легендарный правитель Тиринфа, позвал семь циклопов, которые выстроили ему эти стены.

Во время раскопок Шлиман наткнулся на стены дворца, превосходящего своими размерами все когда-либо до этого виденное и дающего великолепное представление о древнем народе, который его построил, и о его царях, которые здесь жили.

Город возвышался на известняковой скале, словно форт; стены его были выложены из каменных блоков длиной в два-три метра, а высотой и толщиной в метр. В нижней части города, там, где находились хозяйственные постройки и конюшни, толщина стен составляла семь-восемь метров. Наверху, там, где жил владелец дворца, стены достигали одиннадцати метров в толщину, высота их равнялась шестнадцати метрам.

И свету явился настоящий гомеровский дворец с залами и колоннадами, с красивым мегароном (залом с очагом), с атриумом и пропилеями. Здесь еще можно было увидеть остатки банного помещения (пол в нем заменяла цельная известняковая плита весом в 20 тонн), того, в котором герои Гомера мылись и умащали себя мазями. Здесь перед исследователем открывались картины, йапоминающие сцены из «Одиссеи», в которых повествуется о возвращении хитроумного Одиссея, о пире женихов, о кровавой бойне в большом зале.

Но еще больший интерес представляла керамика и стенная роспись. Уже с самого начала Шлиману стало ясно, что найденная им в Тиринфе керамика — все эти вазы и глиняная посуда — родственны той керамике, которую он нашел в Микенах.

Все помещения дворца были побелены, а стены украшали расписные фризы, протянувшиеся желто-голубым поясом на высоте человеческого роста.

Одна из росписей представляла особый интерес: на голубом фоне был изображен могучий бык; круглые от бешенства глаза, вытянутый хвост свидетельствуют о состоянии дикой ярости животного. А на быке, держась за его рог, то ли подпрыгивает, то ли танцует всадник.

Мысль осуществить раскопки на Крите, в частности у Кносса, не оставляла Шлимана до его последнего часа. За год до смерти он писал: «Мне бы хотелось достойно увенчать дело моей жизни, завершив ее большой работой: откопать древний дворец кносских царей на Крите, который, как мне кажется, я открыл три года назад».

Однако этому не суждено было случиться.

Он умер в 1890 году в первый день Рождества в Неаполе, не успев разыскать ключ к тем проблемам, которые сам же выдвинул в ходе своих открытий.

Тело его было перевезено в Афины. У его гроба стояли король и наследный принц, дипломатические представители, греческие министры, руководители всех греческих научных институтов. Перед бюстом Гомера благодарили они друга эллинов, человека, который сделал историю Греции богаче на тысячу лет. У гроба его стояли жена и дети: Андромаха и Агамемнон.

Человека, которому было суждено почти полностью замкнуть тот круг, смутные очертания которого скорее угадал, чем увидел Шлиман, звали Артур Эванс. Он родился в 1851 году и, следовательно, в год смерти Шлимана ему было 39 лет.

Англичанин с головы до пят, он был полной противоположностью Шлиману. Эванс получил образование в Харроу, Оксфорде и Геттингене; увлекшись расшифровкой иероглифов, он нашел неизвестные ему знаки, которые привели его на Крит, где в 1900 году он приступил к раскопкам.

Он шел по следам легенд и мифов — точно так же, как Шлиман. Он раскапывал дворцы и клады — так же, как и Шлиман.

Воткнув заступ в землю Крита, он встретился с островом загадок.

Остров Крит расположен в самой крайней точке огромной дуги, протянувшейся из Греции через Эгейское море к Малой Азии.

Эгейское море никогда не было непреодолимым барьером между континентами, что доказал еще Шлиман, когда он обнаруживал в Микенах и Тиринфе предметы из различных отдаленных стран. Эвансу же было суждено найти на Крите африканскую слоновую кость и египетские статуи. Хозяйственное и экономическое единство связывало острова Эгейского моря и обе метрополии. Метрополия в данном случае не означала материк, континент, ибо очень скоро было установлено, что настоящим материком (в том смысле, что творческое начало исходило именно отсюда) был один из островов — Крит.

По преданию, сам Зевс, сын «Великой Матери» Реи и Кроноса, родился на этом острове, в пещере Дикты.

Легендарный царь Минос, сын Зевса, один из самых могущественных и прославленных властителей, жил и царствовал на этом острове.

Артур Эванс начал с раскопок близ Кносса. Античная стена была покрыта здесь лишь тонким слоем почвы. Уже через два-три часа можно было говорить о первых результатах. Двумя неделями позже изумленный Эванс стоял перед остатками строений, покрывавших восемь акров, а с годами из-под земли появились развалины дворца, занимавшего площадь в два с половиной гектара.

Своей общей планировкой Кносский дворец напоминал дворцы в Тиринфе и Микенах, более того, находился с ними в явном родстве, несмотря на то что внешне он от них весьма отличался. В то же время его гигантские размеры, роскошь и простота лишний раз подчеркивали, что Тиринф и Микены могли быть только второстепенными городами, столицами колоний, далекой провинцией.

Вокруг центрального двора — огромного прямоугольника — были расположены здания со стенами из полых кирпичей и плоскими крышами, которые поддерживались колоннами. Но покои, коридоры и залы были расположены в таком причудливом порядке, предоставляли посетителю так много возможностей заблудиться и запутаться, что всякому, кто попадал во дворец, должна была поневоле прийти в голову мысль о лабиринте; она должна была появиться даже у того, кто никогда в жизни не слыхал легенду о царе Миносе и построенном Дедалом лабиринте — прообразе всех будущих лабиринтов.

Эванс, не колеблясь, объявил миру, что это дворец Миноса, сына Зевса, отца Ариадны и Федры, владельца лабиринта и хозяина ужасного быкочеловека или человека-быка — Минотавра.

Он открыл здесь настоящие чудеса. Народ, населявший эти места (Шлиман нашел следы его колоний), о котором до сих пор ничего не известно — если не считать того, что рассказывалось в легендах, — оказывается, утопал в роскоши и сладострастии и, вероятно, на вершине своего развития дошел до того сибаритствующего «декаданса», который таил уже в себе зародыш упадка и регресса культуры. Только высочайший экономический расцвет мог привести к подобному вырождению. Как и ныне, Крит был в те времена страной производства вина и оливкового масла. Он был центром торговли, точнее говоря, морской торговли. И то, что на первых порах, когда Эванс еще только приступил к раскопкам, поразило весь мир — богатейший дворец древности не имел ни вала, ни укреплений, — в скором времени нашло свое объяснение: торговые склады, коммерческая деятельность нуждались в более мощной защите, чем крепостные стены — сооружение чисто оборонительное. Такой защитой был могущественный, господствовавший на всем море флот.

Эванс нашел на Крите множество предметов иностранного происхождения, в частности керамические изделия из Египта, относящиеся к совершенно определенным, твердо датируемым периодам истории этой страны, ко времени господства той или иной династии. Период расцвета этой культуры он отнес ко времени перехода от среднеминойской к позднеминойской эпохе, то есть примерно к 1600 году до н. э. т-предположительному времени жизни и царствования Миноса, предводителя флота, властелина моря. Это было время, когда всеобщее благосостояние уже начало перерастать в роскошь, а красота была возведена в культ. На фресках изображали юношей, собиравших на лугах крокусы и наполнявших ими вазы, девушек среди лилий.

Цивилизация накануне вырождения; ей на смену шла неуемная роскошь. В живописи, которая раньше была подчинена определенным формам, теперь господствовало буйное сверкание красок, жилище должно было служить не только обителью — оно должно было услаждать глаз; даже в одежде видели лишь средство для проявления утонченности и индивидуальности вкуса.

Приходится ли удивляться тому, что Эванс употребляет термин «модерн» для характеристики своих находок? В самом деле, в этом дворце, который не уступал по своим размерам Букингемскому, были водоотводные каналы, великолепные банные помещения, вентиляция, сточные ямы. Параллель с современностью напрашивалась и при виде изображений людей, позволявших судить об их манерах, их одежде, их моде. Еще в начале среднеминойского периода женщины носили высокие остроконечные головные уборы и длинные платья с поясом, глубоким декольте и высоким корсажем.

Теперь эта старинная одежда приобрела утонченный и изысканный вид. Обычное платье превратилось в своего рода корсет с рукавами, тесно облегавший фигуру, подчеркивавший формы и обнажавший грудь — теперь, однако, уже из чувственного кокетства. Платья были длинные, с оборками, богатой и пестрой расцветки, некоторые узоры изображали крокусы, вырастающие из волнистой линии условного изображения горного пейзажа; поверх платья надевался чистый передник. На голове дамы носили высокий чепец. И если сейчас у женщин в подражание мужчинам модны короткие волосы, то критские женщины были с нынешней точки зрения сверхмодницами, ибо они причесывались точно так же, как мужчины!

Такими они предстают перед нами на рисунках: вот они оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах, и в их взорах и выражениях лиц истинно французский шарм. Кажется невероятным, что эти дамы жили несколько тысячелетий назад! Вспоминаешь об этом лишь тогда, когда бросаешь взгляд на мужчин: всю их одежду составляет облегающий бедра передник.

Столь же неясным, как происхождение народа, населявшего Крит, и его письменности, предстает конец Критского царства. Смелых теорий здесь хоть отбавляй. Эванс различил три ясные стадии разрушения; дважды дворец отстраивался заново, в третий раз от него остались только развалины.

Если мы бросим ретроспективный взгляд на историю тех дней, мы увидим кочующие орды пришельцев с Севера, из Дунайских стран, а возможно, и из Южной России, которые вторгаются в пределы Греции, нападают на ее города, разрушают Микены и Тиринф. Это вторжение варварских племен и народов все ширится и, в конце концов, приводит к гибели цивилизации. Немного позднее мы видим новые орды, на этот раз дорийцев; они изгоняют ахейцев, но сами еще в меньшей степени, чем ахейцы, способны принести какую-нибудь культуру; и если ахейцы были грабителями, которые все награбленное обращали в свою собственность, если они все-таки были достойны упоминания в гомеровских песнях, то дорийцы были просто-напросто разбойниками, с их приходом начинается новая глава в истории Греции.

В свое время Артур Эванс (а теперь и мы из предыдущих глав) знал, что разрушение минойского дворца и исчезновение критской цивилизации в целом связано с извержением вулкана Санторин, гигантским землетрясением, цунами и погружением суши на дно Средиземного моря.

Глава 16

О ЧЕМ МОЛЧИТ БУДДА

Возвращаясь к книгам Александра Кондратова, в одной из них («Тайны трех океанов») мы находим интересные сведения о некогда существовавшей протоиндийской цивилизации.

В теплых водах, омывающих Цейлон, возле города Тринкомали аквалангисты обнаружили затонувшие памятники «разных цивилизаций, от самых древних до нашей собственной», как пишет энтузиаст подводного плавания, ученый и писатель Артур Кларк в своей книге «Рифы Тапробаны». Вполне возможно, что археологи найдут под водой и столицу протоиндийской цивилизации. В настоящее время науке известно около 100 городов и поселений, относящихся к древнейшей культуре Индостана. Самые большие из них, Мохенджо-Даро и Хараппа, находятся на берегах реки Инд, причем города эти ни в чем не уступают друг другу. Не означает ли это, что подлинная столица еще не найдена? И что искать ее надо не на суше, а под водой?

Возле дельты Инда тянется очень широкая полоса прибрежного мелководья шельф с большой террасой на глубине около 100 метров. Ширина террасы почти такая же, как и самой огромной дельты Инда. Шельф прорезан подводным каньоном, — по всей видимости, когда-то река Инд имела большую длину, чем ныне. Теперь же эта область находится под водой. Опуститься на дно океана она могла и за очень короткий промежуток времени, в результате землетрясения. Такие явления уже наблюдались в этом районе. Так, при землетрясении 1819 года в устье Инда опустилась ниже уровня океана довольно обширная площадь, по размерам не уступающая Керченскому полуострову.

О катастрофах, обрушивающихся на земли долины Инда, сообщают и античные авторы. Древний географ Страбон в своей «Географии» ссылается на свидетельство Аристобула, который «говорит, что, посланный с каким-то поручением, он видел страну с более чем тысячью городов вместе с селениями, покинутую жителями, потому что Инд, оставив свое прежнее русло и повернув налево в другое русло, гораздо более глубокое, стремительно течет, низвергаясь, подобно катарактам». Много веков спустя показания Аристобула подтвердились учеными. Причем главное слово сказали не археологи, а гидрологическая экспедиция во главе с американским исследователем Д. Рейксом.

Рейксу удалось установить, что в 140 километрах к югу от Мохенджо-Даро находился эпицентр гигантского землетрясения, которое до неузнаваемости изменило прилегающие участки долины Инда. Катастрофический сброс горных пород блокировал могучий Инд, и река потекла вспять. Потоки грязи превратили воды Инда в неглубокое болотистое озеро, затопившее долину. Многочисленные поселения возле Мохенджо-Даро были погребены под многометровым слоем песка и ила. Мохенджо-Даро заливало пять раз, город вновь и вновь возрождался из развалин. По мнению ученых, каждое наступление грязевого моря длилось около ста лет. О борьбе протоиндийцев с природой говорит недавно найденная плотина из камня высотой более 10 метров и в 20 метров шириной. Стихийные бедствия, как предполагают пакистанские археологи и ученые Пенсильванского университета (США), и послужили причиной гибели протоиндийской цивилизации: отдав все силы борьбе с природой, протоиндийцы не смогли противостоять натиску кочевников (ариев), их культура пришла в упадок и погибла.

Индийские археологи обнаружили на полуострове Катхиавар, неподалеку от нынешнего Бомбея, руины древнейшего порта в мире, Лотхала. Строение города удивительно напоминает строение Мохенджо-Даро, хотя размеры Лотхала значительно меньше. Быть может, изыскания обнаружат под водой на дне Индийского океана «большой Мохенджо-Даро», столицу протоиндийской цивилизации, построенную некогда на берегу моря, причем по тому лее типу, что и Мохенджо-Даро (то есть хорошо распланированную, с широкими улицами, системой канализации и т. д.), но только больших размеров?

Происхождение протоиндийской цивилизации, как мы уже говорили, до сих пор не ясно — мы не знаем, когда и где она родилась и с какой более древней культурой она связана. Много гипотез и споров вызывает не только рождение, но и гибель загадочной цивилизации. Почему и когда она погибла? Как вы помните, американский геолог Рейке и его единомышленники считают, что причиной гибели была грандиозная катастрофа. По мнению же других ученых, этой причиной был упадок системы ирригации, истощение почвы. Третьи полагают, что протоиндийская цивилизация была сметена с лица земли нашествием воинственных кочевников-ариев. Четвертые ищут причины гибели не «извне», а изнутри — упадок и гибель Мохенджо-Даро и других городов коренился в самой рабовладельческой системе, в ее неизлечимых пороках. Какая из гипотез права — покажут будущие исследования, в том числе и подводно-археологические. Предания индийцев говорят о затонувших городах и храмах, и проверить справедливость преданий предстоит ученым, вооруженным аквалангом.

Дварака — так назывался один из семи священных городов Древней Индии. Согласно легендам, он находился на территории современного штата Бомбей и был поглощен океаном спустя семь дней после смерти Кришны, воплощения великого бога Вишну. На берегу Бенгальского залива, в 80 километрах к югу от города Мадрас, находится Махабалипурам, древний дравидийский порт. Уже две тысячи лет назад он славился как огромный морской порт, где бросали якоря корабли со всего света. Монолиты, пещеры, храмы из гранитных глыб и скульптуры, вырубленные гениальными индийскими мастерами на склонах гранитных холмов, прославили Махабалипурам, и его название вписано золотыми буквами в мировую историю искусства. У самого Бенгальского залива стоит один из лучших храмов Махабали-пурама. Вот уже много столетий ведут волны атаку на этот храм, засыпая песком и разрушая сооружения, стоящие вокруг храма. Предания утверждают, что когда-то по соседству с этим храмом стояло еще шесть, но они поглощены волнами…

Будут ли подтверждены легенды и предания? Обнаружат ли подводные археологические исследования новые памятники древнеиндийской культуры? Или, может быть, им посчастливится найти и следы более древней цивилизации протоиндийской? И — кто знает? — быть может на дне Индийского океана скрываются следы и еще более древней культуры, предшествовавшей протоиндийской.

Какова бы ни была причина (или совокупность причин), погубившая протоиндийскую культуру, современным историям ясно, что многие достижения этой древнейшей цивилизации были переняты ее преемниками воинственными племенами кочевников-ариев, появившихся в Индостане в середине II тысячелетия до нашей эры. Стоит назвать хотя бы выращивание пшеницы, ячменя, гороха, льна, хлопка; гончарное производство; культивирование финиковой пальмы; создание системы канализации и принципы градостроительства; приручение горбатого индийского быка зебу и слона; основы земледелия и судостроительства. Вполне естественно, что арии заимствовали у протоиндийцев и в сфере духовной жизни. Десятичная система исчисления была изобретена в Индии. Честь открытия принадлежит протоиндийцам, а не «арийцам», ибо за несколько десятков веков до вторжения племен ариев в Индостан протоиндийские купцы и математики пользовались ею. Несомненно, что религия и мифология протоиндийцев повлияли на религию завоевателей-ариев.

Правда, здесь дело обстояло не совсем просто. Первый период истории «арийской» Индии проходит под знаком безраздельного господства жрецов-брахманов, объявивших себя «живыми богами» и стоявших выше правителей и самых могущественных царей. Верования покоренных народов жили тайно. И когда в VI веке до н. э. в Индии разразился грандиозный духовный кризис, эти верования выплыли наружу и легли в основу трех новых религий — буддизма, индуизма, джайдизма, пришедших на смену прежнему брахманизму.

В «Ригведе» перечисляется множество богов, олицетворений стихий ветра, воды, огня, грозовых туч, засухи и т. д. Затем ученые-брахманы объявляют верховным божеством Брахму, создателя всего сущего. В индуизме Брахма выступает лишь как некое безликое начало, а на первый план выходят Вишну и Шива. Причем Шива, особо почитаемый среди дравидов Южной Индии, объявляется «богом, вселенную всю поглотившим», «светочем, которого „не смогли познать Брахма и Вишну“», «богом богов», «Первым», «создателем Вед» (священных книг индуистов), «главой богов бессмертных» и т. д., и т. п. Он противопоставляется всем богам огромного пантеона священных Вед, именуясь «стоящим одиноко».

Культ Шивы «впитал в себя» множество древних культов, существовавших у коренного населения Индостана до того, как пришли племена кочевников-ариев, создателей ведических гимнов и богов. А раскопки протоиндийских городов показали правоту поклонников Шивы, считавших своего бога «древнее Вед». Ибо протоиндийцы поклонялись божеству, которое, несомненно, являлось прототипом индуистского бога Шивы!

По мнению исследователей, едва ли не самым интересным изображением на протоиндийских печатях является «групповой портрет», запечатлевший многоликое божество, окруженное животными. Божество восседает на троне с поджатыми ногами в одной из «асан» (поз индийской йоги), а это означает, что йога практиковалась в Индии задолго до Патанджали, «отца» учения йогов, и что эпитет «Йогешвара» — «Владыка йоги», — которым награждали шиваисты своего бога, справедлив! Руки божества украшены браслетами, на голове надет причудливый веерообразный убор, увенчанный буйволиными рогами. Божество окружают слон, тигрица, две антилопы, носорог и буйвол.

Не меньшее число имен имеет в индуизме и жена Шивы, которая считается женским воплощением этого вездесущего бога. Ей поклоняются в самых разных места Индии и в самых разных обликах, начиная от благородной красавицы Умы и кончая свирепой разрушительницей Кали, украшенной гирляндой и венком из человеческих черепов. Культ этой «Маха Деви» (Великой богини) восходит к глубочайшей древности, ко временам матриархата. И он был распространен среди протоиндийцев, о чем говорят изображения на печатях из Мохенджо-Даро и других городов. По всей видимости, супружеская чета — «прото-Шива» и «Великая богиня» считалась верховными божествами пантеона протоиндийцев. Это подтверждается и анализом иероглифических надписей, выполненных протоиндийцами.

В теплых водах, омывающих Цейлон, возле города Тринкомали аквалангисты обнаружили затонувшие памятники «разных цивилизаций, от самых древних до нашей собственной», как пишет энтузиаст подводного плавания, ученый и писатель Артур Кларк в своей книге «Рифы Тапробаны». Вполне возможно, что археологи найдут под водой и столицу протоиндийской цивилизации. В настоящее время науке известно около 100 городов и поселений, относящихся к древнейшей культуре Индостана. Самые большие из них, Мохенджо-Даро и Хараппа, находятся на берегах реки Инд, причем города эти ни в чем не уступают друг другу. Не означает ли это, что подлинная столица еще не найдена? И что искать ее надо не на суше, а под водой?

Возле дельты Инда тянется очень широкая полоса прибрежного мелководья шельф с большой террасой на глубине около 100 метров. Ширина террасы почти такая же, как и самой огромной дельты Инда. Шельф прорезан подводным каньоном, — по всей видимости, когда-то река Инд имела большую длину, чем ныне. Теперь же эта область находится под водой. Опуститься на дно океана она могла и за очень короткий промежуток времени, в результате землетрясения. Такие явления уже наблюдались в этом районе. Так, при землетрясении 1819 года в устье Инда опустилась ниже уровня океана довольно обширная площадь, по размерам не уступающая Керченскому полуострову.

О катастрофах, обрушивающихся на земли долины Инда, сообщают и античные авторы. Древний географ Страбон в своей «Географии» ссылается на свидетельство Аристобула, который «говорит, что, посланный с каким-то поручением, он видел страну с более чем тысячью городов вместе с селениями, покинутую жителями, потому что Инд, оставив свое прежнее русло и повернув налево в другое русло, гораздо более глубокое, стремительно течет, низвергаясь, подобно катарактам». Много веков спустя показания Аристобула подтвердились учеными. Причем главное слово сказали не археологи, а гидрологическая экспедиция во главе с американским исследователем Д. Рейксом.

Рейксу удалось установить, что в 140 километрах к югу от Мохенджо-Даро находился эпицентр гигантского землетрясения, которое до неузнаваемости изменило прилегающие участки долины Инда. Катастрофический сброс горных пород блокировал могучий Инд, и река потекла вспять. Потоки грязи превратили воды Инда в неглубокое болотистое озеро, затопившее долину. Многочисленные поселения возле Мохенджо-Даро были погребены под многометровым слоем песка и ила. Мохенджо-Даро заливало пять раз, город вновь и вновь возрождался из развалин. По мнению ученых, каждое наступление грязевого моря длилось около ста лет. О борьбе протоиндийцев с природой говорит недавно найденная плотина из камня высотой более 10 метров и в 20 метров шириной. Стихийные бедствия, как предполагают пакистанские археологи и ученые Пенсильванского университета (США), и послужили причиной гибели протоиндийской цивилизации: отдав все силы борьбе с природой, протоиндийцы не смогли противостоять натиску кочевников (ариев), их культура пришла в упадок и погибла.

Индийские археологи обнаружили на полуострове Катхиавар, неподалеку от нынешнего Бомбея, руины древнейшего порта в мире, Лотхала. Строение города удивительно напоминает строение Мохенджо-Даро, хотя размеры Лотхала значительно меньше. Быть может, изыскания обнаружат под водой на дне Индийского океана «большой Мохенджо-Даро», столицу протоиндийской цивилизации, построенную некогда на берегу моря, причем по тому лее типу, что и Мохенджо-Даро (то есть хорошо распланированную, с широкими улицами, системой канализации и т. д.), но только больших размеров?

Происхождение протоиндийской цивилизации, как мы уже говорили, до сих пор не ясно — мы не знаем, когда и где она родилась и с какой более древней культурой она связана. Много гипотез и споров вызывает не только рождение, но и гибель загадочной цивилизации. Почему и когда она погибла? Как вы помните, американский геолог Рейке и его единомышленники считают, что причиной гибели была грандиозная катастрофа. По мнению же других ученых, этой причиной был упадок системы ирригации, истощение почвы. Третьи полагают, что протоиндийская цивилизация была сметена с лица земли нашествием воинственных кочевников-ариев. Четвертые ищут причины гибели не «извне», а изнутри — упадок и гибель Мохенджо-Даро и других городов коренился в самой рабовладельческой системе, в ее неизлечимых пороках. Какая из гипотез права — покажут будущие исследования, в том числе и подводно-археологические. Предания индийцев говорят о затонувших городах и храмах, и проверить справедливость преданий предстоит ученым, вооруженным аквалангом.

Дварака — так назывался один из семи священных городов Древней Индии. Согласно легендам, он находился на территории современного штата Бомбей и был поглощен океаном спустя семь дней после смерти Кришны, воплощения великого бога Вишну. На берегу Бенгальского залива, в 80 километрах к югу от города Мадрас, находится Махабалипурам, древний дравидийский порт. Уже две тысячи лет назад он славился как огромный морской порт, где бросали якоря корабли со всего света. Монолиты, пещеры, храмы из гранитных глыб и скульптуры, вырубленные гениальными индийскими мастерами на склонах гранитных холмов, прославили Махабалипурам, и его название вписано золотыми буквами в мировую историю искусства. У самого Бенгальского залива стоит один из лучших храмов Махабали-пурама. Вот уже много столетий ведут волны атаку на этот храм, засыпая песком и разрушая сооружения, стоящие вокруг храма. Предания утверждают, что когда-то по соседству с этим храмом стояло еще шесть, но они поглощены волнами…

Будут ли подтверждены легенды и предания? Обнаружат ли подводные археологические исследования новые памятники древнеиндийской культуры? Или, может быть, им посчастливится найти и следы более древней цивилизации протоиндийской? И — кто знает? — быть может на дне Индийского океана скрываются следы и еще более древней культуры, предшествовавшей протоиндийской.

Какова бы ни была причина (или совокупность причин), погубившая протоиндийскую культуру, современным историям ясно, что многие достижения этой древнейшей цивилизации были переняты ее преемниками воинственными племенами кочевников-ариев, появившихся в Индостане в середине II тысячелетия до нашей эры. Стоит назвать хотя бы выращивание пшеницы, ячменя, гороха, льна, хлопка; гончарное производство; культивирование финиковой пальмы; создание системы канализации и принципы градостроительства; приручение горбатого индийского быка зебу и слона; основы земледелия и судостроительства. Вполне естественно, что арии заимствовали у протоиндийцев и в сфере духовной жизни. Десятичная система исчисления была изобретена в Индии. Честь открытия принадлежит протоиндийцам, а не «арийцам», ибо за несколько десятков веков до вторжения племен ариев в Индостан протоиндийские купцы и математики пользовались ею. Несомненно, что религия и мифология протоиндийцев повлияли на религию завоевателей-ариев.

Правда, здесь дело обстояло не совсем просто. Первый период истории «арийской» Индии проходит под знаком безраздельного господства жрецов-брахманов, объявивших себя «живыми богами» и стоявших выше правителей и самых могущественных царей. Верования покоренных народов жили тайно. И когда в VI веке до н. э. в Индии разразился грандиозный духовный кризис, эти верования выплыли наружу и легли в основу трех новых религий — буддизма, индуизма, джайдизма, пришедших на смену прежнему брахманизму.

В «Ригведе» перечисляется множество богов, олицетворений стихий ветра, воды, огня, грозовых туч, засухи и т. д. Затем ученые-брахманы объявляют верховным божеством Брахму, создателя всего сущего. В индуизме Брахма выступает лишь как некое безликое начало, а на первый план выходят Вишну и Шива. Причем Шива, особо почитаемый среди дравидов Южной Индии, объявляется «богом, вселенную всю поглотившим», «светочем, которого „не смогли познать Брахма и Вишну“», «богом богов», «Первым», «создателем Вед» (священных книг индуистов), «главой богов бессмертных» и т. д., и т. п. Он противопоставляется всем богам огромного пантеона священных Вед, именуясь «стоящим одиноко».

Культ Шивы «впитал в себя» множество древних культов, существовавших у коренного населения Индостана до того, как пришли племена кочевников-ариев, создателей ведических гимнов и богов. А раскопки протоиндийских городов показали правоту поклонников Шивы, считавших своего бога «древнее Вед». Ибо протоиндийцы поклонялись божеству, которое, несомненно, являлось прототипом индуистского бога Шивы!

По мнению исследователей, едва ли не самым интересным изображением на протоиндийских печатях является «групповой портрет», запечатлевший многоликое божество, окруженное животными. Божество восседает на троне с поджатыми ногами в одной из «асан» (поз индийской йоги), а это означает, что йога практиковалась в Индии задолго до Патанджали, «отца» учения йогов, и что эпитет «Йогешвара» — «Владыка йоги», — которым награждали шиваисты своего бога, справедлив! Руки божества украшены браслетами, на голове надет причудливый веерообразный убор, увенчанный буйволиными рогами. Божество окружают слон, тигрица, две антилопы, носорог и буйвол.

Не меньшее число имен имеет в индуизме и жена Шивы, которая считается женским воплощением этого вездесущего бога. Ей поклоняются в самых разных места Индии и в самых разных обликах, начиная от благородной красавицы Умы и кончая свирепой разрушительницей Кали, украшенной гирляндой и венком из человеческих черепов. Культ этой «Маха Деви» (Великой богини) восходит к глубочайшей древности, ко временам матриархата. И он был распространен среди протоиндийцев, о чем говорят изображения на печатях из Мохенджо-Даро и других городов. По всей видимости, супружеская чета — «прото-Шива» и «Великая богиня» считалась верховными божествами пантеона протоиндийцев. Это подтверждается и анализом иероглифических надписей, выполненных протоиндийцами.