… Металл – хитрая вещь, – сказал Хуан. – Иногда он как будто устает. У нас в Мексике люди держали по два, по три мясных ножа. Одним пользовались, а остальные втыкали в землю. Говорили: “Лезвие отдыхает”. Не знаю, так ли, но эти ножи можно было заточить, как бритву. Я думаю, никто не понимает металла, даже те, кто его делает…– Угу, – сдержанно кивнул Васин.

– Правильно мужик пишет. Лучше Сереги, – усмехнулся Старче. – Не обижайся, Серега.

– Ну, почему… Каледин тоже… – толерантно пробормотал Грек, пересчитывая глазами вилки. Не зря он кончал университет марксизма-ленинизма – научился сглаживать углы. – Одной не хватает.

Наши отношения с Васиным напряженные. Когда-то я написал повесть про него – “Тахана мерказит”, в которой арабская террористка “взорвала” его в автобусе. Васин смертно обиделся. Выяснилось, оскорбился Петр Иванович не гибелью в нелюбом Израиле, а описанием того, как с бодуна он “отдыхает мордой в душистых стружках”, в которых он, натуральный Васин, никогда не лежал даже с лютого перепоя.

– За все хорошее! – сказал Васин. Мы чокнулись. Васин повторно шагнул к корыту с рыбой, куда притихшая Кика уже блудливо окунула лапку. – Кыш, падла!..

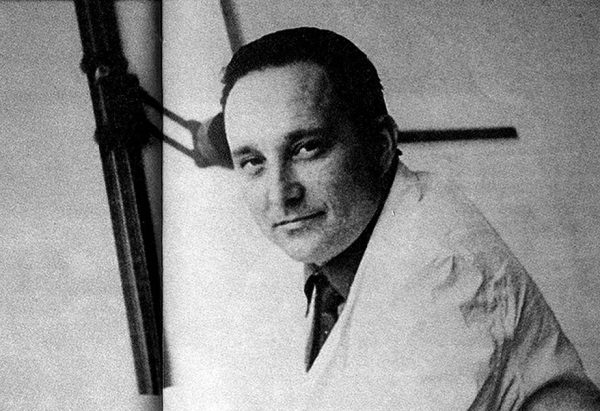

– Петр Иваныч! – крикнул я, нацелив фотоаппарат. – Личико покажи.

Васин повернул голову – чеканный профиль кондотьера с перебитым носом.

– Ну?

– Гну. Свободен временно. Да любуюсь я тобой.

– Не надо! Я не баба!

И так каждый раз: стоит мне что-нибудь в нем похвалить – природную стать, зрение без очков или достойную его подругу, Галину Михайловну, – он злится, боится сглаза. Вообще-то по природе он классический самодур. Как-то я зазвал его к себе попить-попеть под караоке. Он неправильно держал микрофон, и узкоглазая красотка выставила ему с экрана оскорбительную оценку: “Старайтесь петь лучше”.

– Она меня, блядина, учить еще будет!.. – замахнулся Васин на телевизор.

Я еле его урезонил: махонькие, крохотные корейцы за миску риса нам, русским бездельникам, поющие машинки мастерят – только бы нас распотешить, а ты их поносишь, хорошо ли? Васин спустил пар, спел как надо про парней на улицах Саратова, получил сто баллов и сдержанно подытожил: “Вот так”.

Он замер над корытом.

– Угрей не вижу… Где угри, непосредственно? Бесценные гады исчезли. Васин обвел нас недобрым взглядом и, выбрав виноватого, ткнул в Старче пальцем:

– Твоя!

– Да не жрет она рыбу сырую! Иди ко мне, псинка… На – колясочку. – Старче кинул испуганной Кике кусок сырокопченой колбасы.

Мы рассыпались по участку искать беглецов. Одного угря настигли на улице, второй заполз на кучу щебня, третий исчез с концами.

– Как на родину съездил, Петруша? – аккуратно спросил Грек, надраивая рукавом свой перстень. Перстень давно не снимается – не проходит через сустав, и в электричке Грек переворачивает кольцо камнем внутрь, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.

– До Рязани на поезде, потом мотор взял… Без толку. Один фундамент от церкви…

Родину он покинул в 32-м. Бабушка Аксинья заложила калитку щепкой, посадила двухлетнего Васина на руку, в другую взяла узелок с иконой и пошла “в куски” – побираться. И потом спасла его уже в зрелом возрасте. Васин загулял, упал, вмерз в лужу, встать не мог и не хотел. И бабушка Аксинья оттуда приказала: “Петр, вставай!”

– Хочу бабушке памятник поставить, только вот не знаю где?

– На могиле своей, – подсказал Грек. – А хочешь – у нас на кладбище.

– На какой “своей”?! – Старче постучал кулаком по лысине. – Где “у нас”? Совсем ку-ку! Васин живой пока временно.

Грек задумался: не то сказанул, сбой программы – осень.

Весна – осень его обостряет, он завирается до небес. Весной – осенью он тебе и главный конструктор, и американцы ему за лазеры денег предлагали, и уволился он во избежание ареста как не согласный с линией партии… На самом же деле он был конструктором, хорошим конструктором (я видел его грамоты); просто вдруг занедужил головой и в пятьдесят семь лет уволился, получив группу по инвалидности. И определился техником-смотрителем в церковь Покрова Божией Матери в Алексине, неподалеку от нашего садового товарищества, в которой я в конце застоя работал кочегаром. Но на меня в церкви смотрели косо, а Грек помимо жалованья и стола имел в храме авторитет, а рикошетом – блат на местном кладбище, куда за малую мзду пристраивал неимущих. Сейчас Грек определил в церковь сторожем племянника, выходца из тюрьмы, которому мать отказала в прописке. Племяш еще тот, трудового послушания чурается, приникает к алкоголю и грозится, если его погонят, грабануть церковь.

Весной – осенью я на бредни Грека не реагирую, а зимой – летом вникаю. И верю, что он герой: помогал в августе 41-го отцу отстреливаться от немцев – теребил ленту, чтоб не заклинило пулемет. Отец Грека, матрос с “Авроры”, был военпредом на Краматорском заводе, где выпускали “катюши”, и отвечал за эвакуацию эшелона с оборудованием. Немцы заняли Краматорск – эшелон еле выполз задом из осажденного города. Потом Грека контузило, он потерялся, его подобрала врачиха: “Мальчик, что у тебя болит?” – “Я есть хочу”, – сказал маленький Грек, и врачиха заплакала. После контузии Грек учился заново ходить и говорить.

Но история о том, как Грек поймал, вернее, сообщил в НКВД о фашистском парашютисте, вместо Сталинграда спустившемся в поселок Тогудзак в ста км от Тобольска, меня достала, и я заорал Греку: “Врешь!” Грек достал пожелтевшую газетную заметку: “Пионер Вова Греков поймал диверсанта”. Васин Греку тоже верит, но не всегда.

А вот Старче Греку не верит, ибо сам герой, а для двух героев места в нашем околотке маловато. Старче, бывший трюмный матрос на сторожевом катере, по собственной воле в сорок с лишним лет записался в Афган. И привез оттуда через пять лет расколотую башку и мешок женских сломанных серебряных украшений. Что он в Афгане делал – молчит, “рота прикрытия” – и весь сказ. Его незаконнорожденное серебро я по сей день пристраиваю по знакомым. Позже выяснилось, что война в Афгане была ограниченная, проще говоря – ее не было. “А я где был?!” – стучал Старче по шраму, на что садовые огородники лишь кротко пожимали плечами: “Кто его знает, может, сидел”. Однажды Старче не выдержал, напился, положил в цеху под пресс медали, военный билет и нажал педаль… Я предлагал ему помощь по восстановлению документов и, соответственно, льгот, но он – наотрез, без объяснений.

– Могила-то у меня есть… – запоздало вспомнил Васин. – Дочкина…

Чтобы угри не расползлись повторно, Васин нанизал их на шампуры. Процедил первый бульон под основную уху, разварившихся ершей в марлевом мешочке брезгливо сунул Старче – для Кики, и заложил в котел потрошенных стерлядей целиком. Я подарил ему старинную кулинарную книгу с “ятями” “Подарок молодым хозяйкам”, по ней Васин, щурясь, подставляя рецепт под остатки осеннего солнца, и готовил сейчас стерляжью уху “кольчиком”. Я протянул ему свои очки.

– Что ты маешься?

– Не надо. – И пояснил свое упрямство: – В очах я плохо слышу.

Пожилые мои товарищи вопросов мне не задают. Спросить – значит одолжиться, а быть обязанными они не любят. Приходится самому их бодрить – стараюсь не переборщить, выковыривая из них подробности. С автобиографическими деталями они расстаются с трудом – это их капитал.

– Угрей жарить будешь? – на всякий случай осторожно спросил я Васина.

– Коптить. Как омуля. На рожнах. С носика закапает – готов.

Старче потер поясницу.

– Болит чего-то…

Васин брезгливо задрал бровь:

– Мнительный?.. Возьми его в кулак и мни.

– Мни – не мни, все равно не стоит, – в сердцах махнул рукой Старче. – Может, от таблеток? Я пилюли от давления принимаю, бросить, что ли?..

– Это не от пилюль, Петя, – задумчиво сказал Грек. – Это тебя пожар по мозгам шибанул. А потом вниз по нервам спустилось. К психиатру тебе надо. Желательно, половому.

– Отпустило вроде, – сказал Старче, покряхтывая. – А про Серегу чего народ говорит, у-у…

– Ну-ка? – заинтересовался я.

– Не работаешь, машины меняешь… В тюрьму детскую ходишь?.. Типа педофил несознательный…

– Подсознательный, – уточнил я.

– … или бабки там отмываешь?

До недавних времен я действительно ходил в Можайскую воспитательную колонию наставлять заблудших пацанов. Свой молодняк разбежался: сын с внуками в Монреале, племянница в Австралии, педагогировать некого. А бандюганы вроде слушали.

– Ты чего поебень всякую собираешь, непосредственно! – рявкнул Васин, но не в мою защиту, а из абстрактной справедливости.

Старче вытряс слипшихся ершей в траву, поманил Кику. Кика ткнулась носом в горячее месиво, чихнула и завиляла в нетерпении коротким белым хвостом-лопатой, похожим на овечий курдючок.

– Я не собираю, – помотал головой Старче. – Я прямо говорю: “Серега не пидор, Серега грамотный”.

До пожара Старче тихо-мирно жил на пленэре, читал фэнтези, пил пиво, гонял видак, раз в три дня ездил в Москву – дежурным сантехником в подземном коллекторе. И кормил свору собак, Кикино потомство. Я возил его в Можайск на мясокомбинат отовариваться: подчеревок, обрезь, жилы… Но приработок в Москве у него отняли чернявые конкуренты вроде тех, которые утром собирали металл, пенсия была невелика, и собаки начали активно проедать его афганское серебро. Васин был возмущен и грозил перестрелять Кикино поголовье. Спасибо, зима прибирала неоперившийся осенний приплод. Но каждой весной Кика включала форсаж, и все начиналось по новой. Я пытался умыкнуть Кику для стерилизации, но Старче не дал уродовать любимицу. Теперь он приезжал из Москвы на свое пепелище и, как ведьма, мешал арматуриной дымящееся варево для собак в огромном чане с надписью на боку “п/л Елочка”. Потом прятал алюминиевый котел от бомжей, соискателей цветного металла, и возвращался в ненавистный город. Васин с Греком неоднократно предлагали ему кров, но Старче из гордости от ночевой отказывался.

На бесшумных лапках к Васину подошла ветхозаветная сивая Дамка с мышью в зубах. Шерсть вокруг шеи у нее была выбита котами. Она положила подарок у ног Васина, скромно отошла в сторонку, села, как копилка, и уставилась на хозяина глазами Кашпировского.

– Брешко-Брешковская, вот ты кто, – уважительно сказал я и пояснил на всякий случай: – Бабушка такая была, революционэрка.

– Умница, – согласился Васин, кинув пустую бутылку под куст калины. – Поймает грызуна и несет свою жертву, а ведь ничего не кончала. Покладистая девка. С вида – ласковая, а случись котята – любой собаке оба глаза на когтях подымет…

– Дамочка, принеси Петру Ивановичу бутылочку, – сказал я. – Из морозильника.

– Не трог ее, – очень серьезно сказал Васин. – Сам схожу. Она, вон, все в лес глядит – не заболела ль часом?

– А я для от мышей простой раствор делаю, – сказал Грек. – Картофель с водой плюс яд и так дальше.

– Грек, возьми Кику на зиму, будь человеком, – взмолился Старче. – Я за ней приданое дам.

– Да не скули ты, – поморщился Васин. – Его и без тебя родня обуяла.

Забот у Грека действительно перебор. От трех жен у него дети, но удачная только одна, младшая, красотка Наташа со знанием языков и дочкой Настенькой, очаровательной голубоглазой “лолитой”. Сейчас дочь строила коттедж по Ново-Рижскому шоссе и внучку с бабушкой определили к деду. Девочка писала рассказ про ежика, я ей помогал. Но Грек опасался, что про внучку пронюхает пле-мянник-“тюремщик” – и как бы чего не приключилось… И уже был не прочь, чтобы тот сел повторно – общего спокойствия ради. Еще у него в Москве сын, инвалид Чечни, которого Грек ездит по субботам мыть.

– Мне коляска нужна детская, – задумчиво сказал Грек. – Двойная. И манеж.

– Кого-о?.. – Васин замер с ледяной бутылкой в руке. – Не понял юмора? Рожать надумал, непосредственно?

– Люська, – кивнул Грек. – Занеслась.

Вот это новость! Оказывается, средняя дочь Грека, безработная, на старости лет забеременела, у нее определили двойню, и теперь она хочет получить с государства материнский капитал.

– Бог даст, вы-ыкинет, – пробасил Васин. – Нельзя же так.

– Не скажи, – повел головой Грек. – Уже закрепилось… А-а… Пускай рожает, я детей люблю.

Эту дочь Грек не жаловал, но опекал – она была от любимой жены Зои. Когда-то из-за измены Зои он хотел застрелиться. Недавно он привез из Москвы старые полуслепые фотографии. На одной – он плывет в лодке по большой воде. Лицо спокойное, отрешенное… О чем он тогда думал, этот еще молодой, не знакомый мне Владимир Александрович Греков? Я уверен, что о своей любви, о Зое…

Нет, он не валет. Если загранпаспорт получил, автомобильные права восстановил – значит, с головой все в порядке. Правда, когда он всерьез мечтает реанимировать свой заросший крапивой “Москвич”, в котором два десятилетия жили куры, я снова сомневаюсь в его здоровье.

– А поехали все вместе в Болгарию! – вдруг предложил Грек, приподнимая от холода ворот пиджака. – Покупаемся. Жалко, Васину нельзя – вибратор.

– Вибратор у баб! – привычно рявкнул Васин, колдуя над ухой. – У меня стимулятор. В Болга-арию он поедет… на лысом кабане. Наливай!

– Не спеши, Петя, – забеспокоился Грек. – Лучше кофейком переложим и так дальше…

– Можно и кофейком. – Васин теперь старается алкоголь не нагнетать. Чередует с кофе, который делает по всем правилам: в турке, на песке и помешивает, чтобы к дну не пришкварилось.

– Слышь, Серый, а этот… америкос автобус починил? – с деланным равнодушием спросил Старче.

– Кто?.. Хуан?.. Починил. Заснул. Девушка его разбудила…

– Дала? – оживился Старче.

– В общем, да.

– А чего молчишь? Читай дальше.

“Заблудившийся автобус” съехал с бревна в рваный мешок с остатками цемента. Я сбил с книги серую пыль и стал на ощупь вслух собирать американскую девушку Милдред, листая страницы:

У нее была хорошая фигура, крепкие ноги с сильными тонкими лодыжками. Ляжки и ягодицы у нее были ровные, гладкие и плотные от тренировок… Груди у нее были большие, тугие и широкие у основания… Милдред уже пережила два полноценных романа, которые… породили тягу к более постоянной связи… Она прошла по следу через двор мимо старой ветряной мельницы. В конюшне остановилась, прислушалась… Потом… увидела Хуана. Он лежал навзничь, закинув руки за голову… Взгляд ее перешел на тело Хуана, крепкое, жилистое тело… Брюки у него намокли от дождя и облепили ноги. В нем была опрятность – опрятность механика, только что принявшего душ. Она посмотрела на его плоский живот и широкую грудь. Она не заметила, чтобы он шевельнулся или задышал чаще, но глаза его были открыты – он смотрел на нее…– У меня на Рыбинском море тоже цыганка была, Надя, – сказал Васин, снимая последний шум с ухи. – На Рыбинском судак тогда хорошо держался… На катере из табора увез. Потом, правда, бросил – струхнул, непосредственно.

Я видел пожелтевшее фото: худая красавица с косой за штурвалом катера, который Васин в молодости смастерил собственноручно, на борту имя дочки – “Мария”.

– …У меня только-только Машенька умерла. Злой был, всех мог разметать. Надя меня успокоила. Мы с ней трое суток… без пересадки, как…

– …как самцы, – подсказал Старче, вспоминая свое. – Мы тоже, когда на сторожевике ходил, сорок узлов кидали запросто.

– Цыганка, – понимающе кивнул Грек, – опасно.

– Только не думайте, что я пошла сюда за вами, – сказала Милдред… – Она поглядела на его руку, спокойно лежавшую на соломе, – кожа была смуглая и блестящая, слегка морщинистая… – Вы хотите?

– Конечно, – сказал Хуан. – Конечно.

… Он протянул к ней руки, и она легла рядом с ним на солому.

– Не будете меня торопить?

– У нас целый день, – сказал он…

– Уха готова, – сердито перебил меня Васин. Чтение зашкаливало за приличие, а интим на людях он отвергал. А кроме того, уж слишком внимательно меня слушали Грек и Старче, это его раздражало. – Почитал, и ладно.

– Слышь, Серый, а писатель-то живой?

– Умер. Переводчик живой, Голышев Виктор Петрович. Выпивали недавно…

– Привет передавай, – буркнул Васин, чтобы последнее слово было за ним. Его злило и мое близкое знакомство со знаменитостями. – Тоже нобелевский?

– Почти. Букеровский.

– Мужик с судьбой, – сказал Васин то ли про Хуана, то ли про автора, то ли про переводчика. – Я тоже жил… нараспашку. И бит был всем, даже – шестигранником. Жизнь не туда понес…

– Меня тоже разрежь – внутри все черно, – пригорюнился Старче.

– Ну и дурак! – брякнул Грек с чувством и сам опешил от своей грубости.

– Не понял… – удивился Васин.

– Чего непонятного! – закипятился вдруг Грек. – Как мы жили! Голод. Нищета. В подвалах. Война. Поубивали всех напрочь! А мы – живые!.. Радоваться надо да Бога славить!

– Так я ж не жалюсь, я так… – оправдывался Старче.

– Сними нас, – попросил меня Грек.

В зрачок фотоаппарата они виделись мутно. Я протер пальцем объектив и сам поморгал: может, глаза от костра слезятся. Но нет, что-то другое мешало и мешает мне всегда увидеть это трио резко. Дым времени, пелена другой жизни? Вижу я их плохо, но уверен, что они – соль земли.

– Можно к вам? – прошелестел сломанный полудетский голосок. – Пожалуйста.

Возле калитки сиротливо стояла Ларочка с сумкой в руке. Обветшалая, лицо воспаленное… Зубов явно поубавилось.

– О! Довела себя… кощёнка заношенная… – брезгливо поморщился Васин. – Набрякла вся.

– Убью-ю, – просипел Старче.

– У Петра Иваныча день рождение было…

– Было, есть и будет. Ты на рождение не спирай! Виновата, непосредственно.

“Не спирай” записал я украдкой на ладони для памяти.

– Убью, – повторил Старче и окрысился на меня: – Чего ты все пишешь!

– Убейте, Петр Андреевич. – Ларочка опустилась на колени. – Убейте меня… Я виновата…

За спиной коленопреклоненной Ларочки, обрывая полезный разговор, прошла семья садовых огородников, неодобрительно косясь в нашу сторону.

– А ну, встань! – рявкнул Васин. – Театр устроила!.. Стоит, как рябина под дождем… Приперлась – заходи… Присаживайся, непосредственно.

– Пьешь всё? – сочувственно спросил Грек.

– Простите меня, дедушки. – Ларочка стояла на коленях и плакала.

– Ты на слезу не выгоняй, – пробурчал Васин. – Подними ее, Грек.

“На слезу не выгоняй”, – повторил я про себя, чтоб не забыть.

Грек галантно подал Ларочке руку кренделем.

– Пойдем, покушаешь… Сопельки утри.

Она потянула из грязной сумки розовый вязаный шарф.

– Это Петру Иванычу…

– Благодарствую, – буркнул Васин, воздерживаясь принять подарок.

Грек поставил дополнительный чурбан на попа, усадил Ларочку рядом с собой, подальше от Старче.

– Сопельки утри, – напомнил он.

– Да не шарфом! – Старче ткнул ей марлю из-под ершей. – Кто ж тебе весь передок-то выставил?

Васин издали подозрительно рассматривал шарф.

– Я такой вроде… у Валерки Щуляева видел?..

– Я сама связала… – заплакала Ларочка вторым заходом. – Шерсть осталась…

– Ладно-ладно… – Васин взял шарф, намотал на шею. Он знал, что Ларочка практически не ворует. – Водки или самогону?..

– Во-одочки.

Васин поставил перед ней тарелку с ухой.

– Спасибо, я сыта.

– Есть не будешь – не налью.

Ларочка взяла ложку.

– Сережа, а что было потом с девушкой Милдред?

– Кончилось все. Домой пошла. Кушайте, Ларочка.

К Ларочке я питаю особые чувства. Она выпускница Можайской женской колонии. Она со всеми “на вы”, даже с детьми. Никто из дачников, даже самых отстойных, не может про нее сказать ничего дурного. Пьяная, она тихо беседует сама с собой, улыбаясь. Трезвая работает как зверюга, без перекуров. Как-то напросилась ко мне колоть дрова. Руки у нее были чуть не вдвое тоньше топорища. Мне стало неудобно. “Не надо меня жалеть, занимайтесь своим делом”, – вежливо сказала она.

– А можно за вас выпить, Петр Иваныч? – прикрывая цыплячьей ручкой беззубый рот, пролепетала Ларочка. – И за Петра Андреича. И за Владимира Александровича. И за Сережу.

– И за вас, Ларочка, – сказал я.

Старче потянулся к ней чокнуться, злость у него прошла.

– Что ж ты, Ларка, сучара, сделала…

Садовые огородники прошли в обратную сторону, по-прежнему недовольные. Васин упорно их не замечал. Мне показалось, они нам завидовали. Ибо у нас за забором, несмотря ни на что, дышала почва и судьба, а у них – хрен ночевал. А может быть, я опять ошибаюсь.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента