Страница:

Лев Абрамович Кассиль

«Диско»

* * *

В деревне Лаванка, что по-испански значит «Дикая утка», на воскресенье ждали моряков с советского теплохода «Кимовец».

Одиннадцать городов и девятнадцать деревень пригласили к себе кимовцев на воскресенье к обеду. В одиннадцати городах и девятнадцати деревнях чистили, вытряхивали праздничные ковры, готовясь подстелить их под ноги отважных гостей. Скребли большие противни, выкатывали бочки с вином, вывешивали на улице портреты Ленина.

Слава «Кимовца» далеко опередила гостей. В Лаванке все знали, что это за корабль.

Он прошел через семь морей, чтобы привезти посылки рабочих Одессы и Ленинграда, подарки ткачей московской «Трехгорки» ребятам Испании и их матерям. Сушеную рыбу, консервы, масло, мешки с зерном и теплые детские пальто привезли кимовцы республике.

Итальянские эсминцы[1] сновали вокруг корабля, стараясь сбить с пути, когда он пробивался сквозь штормы к берегам Испании. Шпионы вертелись около судна в гавани, и неожиданно загорались вдруг ящики груза…

Самолеты Франко[2] бомбили теплоход в порту, но сосредоточенно и невозмутимо, как у себя дома, работали кимовцы. Ночью они гасили огни, ставили заслонки в иллюминаторах и уходили в море – скрывались в его просторах и влажной солоноватой тьме, чтобы не быть застигнутыми врасплох. А утром снова входил в гавань строгий и спокойный корабль, пришвартовывался к испанской земле, открывал люки, и – «Вира!… Майна!» – летели по воздуху мешки, тюки и бочки. А на молу и вдали на бульварах набережной с утра до вечера толпился народ, и каждый ящик, каждый тюк, взлетавший на стрелах «Кимовца», вызывал аплодисменты и крики «Вива Руссия!…» (Да живет СССР!)

В одиннадцати городах и девятнадцати деревнях ждали кимовцев. Но жители Лаванки перехитрили всех. Недаром они славились первыми ловчилами во всей округе. Хитрые лаванкийцы послали на корабль своего Антонио Чико, по прозвищу «Шоколад». А Антонио Шоколад был такой человек, что ему ничего не стоило захватить не только команду одного корабля, но и привезти с собой экипажи целого флота.

Антонио Шоколад был моряк, шофер, коммунист. Огромный и тучный, с темно-коричневым одутловатым лицом, толстогубый, с одной бесконечной бровью, сросшейся на переносице и перечеркнувшей лицо от уха до уха, он смахивал на араба. Антонио Шоколад надел свой новый моно-комбинезон, вроде тех, что у нас носят летчики. Он подвязал под коленями два красных банта, чтобы подтянуть повыше штаны, сдвинул на затылок фуражку «тельмановку»[3] – синюю с красным шнуром, укрепил на поясе парабеллум[4] в деревянной лакированной кобуре и чуть свет отправился в гараж. Там он выбрал машину побольше, поярче, поголосистей. И ранним воскресным утром к «Кимовцу», на котором, кроме охраны, еще все спали, подлетел веселый яично-желтый автомобиль. На радиаторе его было укреплено чучело дикой утки с распластанными крыльями. Сзади, на багажнике, развевалось наподобие кормового флага красное знамя.

Тонио Шоколад нажал на кнопку сигнала. Он был неутомимым, и сирена его не замолчала до тех пор, пока все на «Кимовце» не проснулись. Тогда Тонио поднялся по трапу на палубу корабля, отрекомендовался, опять сбежал вниз, на мол, вытащил из машины ящики с апельсинами и заявил, что вся Лаванка ждет.

Одиннадцати городам и восемнадцати другим деревням пришлось уступить Тонио Шоколаду.

Через час Тонио уже мчал своих гостей в Лаванку. Шоколад был в прекрасном настроении. Он распевал за рулевой баранкой, раскачиваясь в такт песне. Он спел «Бандера Роха»[5] и «Кукарачу»[6], потом кудахтал курицей, подмигивал оглядываясь. Он был горд. С ним ехали моряки советского корабля: худой светлоглазый балтиец – помполит, боцман – пожилой украинец, два молодых моториста, механик, палубный матрос – председатель судового комитета – и корабельная уборщица Таня.

В Лаванке с утра готовились к приему. Распоряжался всем Лопес Сальваро – небольшой, худенький, седоватый крестьянин в вязаной жилетке и берете, сдвинутом на лоб наподобие кепки. Его считали чем-то вроде председателя крестьянской общины, после того как земли соседнего монастыря отошли к деревне.

«Меня интересует земля, а до неба и политики мне дела нет», – любил говорить Лопес Сальваро, подчеркивая, что он в бога уже не верит, но стоит вне всяких партий, хотя и болеет душой за дело Народного фронта.

«Эти русские моряки – молодцы! Это я как испанец могу им сказать прямо в лицо: молодцы! Они делают свое дело, а кто они, меня не интересует: анархисты, коммунисты, социалисты, – это не мое дело».

В деревне его называли шутя «Катаплазмой», что значит «припарка».

Лопес Сальваро был придирчивый человек, взыскательный и остроглазый. Замечая какой-нибудь недостаток в работе, в доме или на улице, он останавливал виновника, брал его за пояс и, слегка покачиваясь, как бы прикладываясь то одной, то другой щекой к груди собеседника, втолковывал ему различные простые правила о том, как подобает вести себя истинному испанцу, как следует работать на общей земле и как каждый должен теперь заботиться обо всех – иначе что же это будет, вообразите себе сами! Он оставлял затем совершенно изнеможенного этими поучениями собеседника, и тот хлопал себя по ляжкам, цедил вдогонку сквозь зубы: «О, Катаплазма! Пристал, как настоящая припарка».

Но сегодня все было готово без «припарки». И когда на шоссе раздался торжествующий рев сирены, а смуглоногая детвора деревни махнула через заборы и сады прямиком к мосту, Лопес Сальваро осмотрел скамьи в саду, накрытые одеялами, большой стол, круглые противни, ряды кувшинов с вином, большую миску с огнедышащей водкой из маслин – и остался доволен.

Трубя и громыхая, Тонио Шоколад ворвался со своей желтобрюхой машиной на главную площадь Лаванки. Дверцы лимузина мигом раскрылись, и растерянных, моргающих моряков приняли на руки. Уже знакомый морякам возглас «Вива Руссия!» раскатился по окрестностям и отдался в ближайшем ущелье. А потом и помполит, и старый боцман с мотористами, и председатель судкома сразу увидели за крышами окрестности Лаванки: речку вдалеке, и белые развалины – следы недавнего налета, и далекие розовеющие апельсиновые плантации, откуда ветер доносил аромат зрелых фруктов, и горы за ними, – все это сразу стало видно им, так высоко качали советских моряков. Им не дали ступить и затем на землю! Их брали под руки, а под ноги подстилали половички, дорожки, ковры и так провели их к дому Лопеса Сальваро.

Старик приветствовал их поднятым кулаком, сжатым по обычаю Народного фронта.

– Маринос! – сказал он. – Маринос дель барко русса!… Моряки советского корабля! Мы никогда не забудем чести, которая оказана нам. Весь мир знает, что вы храбрые люди, смелые люди. Вы друзья нашего народа, и – карафита! (черт возьми!)-меня остальное не касается. От меня до политики так же далеко, как отсюда до неба, а отсюда до неба так же далеко, как от меня до политики.

– О Катаплазма, – сказал Тонио Шоколад, хлопая его по плечу своей бурой ручищей, – до неба далеко только тогда, когда по небу не летят бомбовозы, а иначе кажется, что оно совсем рядышком.

Все расхохотались, и шутка Тонио пошла гулять по деревне, передаваемая из ряда в ряд через толпу и дальше – от дома к дому. «О, Шоколад! Это такой комик!…»

Но тут, расталкивая толпу, к морякам подбежали две пожилые простоволосые рыдающие женщины.

– Дети!… – закричали они, перебивая друг друга. – Дети! А где наши, где наши сыновья?!

– Мой убит под Мадридом…

– Мой не дошел до Мадрида, он был убит здесь, вон на той улице. Прилетел аппарато, и все рухнуло. Мы лежали все, но мой Пабло уже не встал.

Они обнимали моряков, припадали растрепанными головами к их плечам, и, как боцман ни прятал за спину свои руки, одна из женщин все-таки поцеловала жесткую, шершавую, как канат, ладонь боцмана.

– Ваши матери далеко, – громко кричала одна из женщин. – Сто приветов и тысячи благословений вашим матерям! А сейчас вы – наши сыновья, так войдите же в наш дом, посидите у нас за нашим столом. Пусто и скучно в нашем доме. Пусть его стены услышат голоса сыновей наших русских подруг. Ваши матери удачливее в жизни, чем мы. Войдите к нам в дом: мы будем помнить потом всю жизнь, что у нас был гостем человек из страны Руссия.

Молодая женщина проталкивалаоь сквозь толпу, высоко подняв над головой годовалую девочку, сучившую полными ножками.

– Маринос, камарадос! Моряки, товарищи! Хотя бы минуточку, минуточку только! Уна момента! Подержите мою дочурку, пусть она наберется от вас силы… Пусть растет такой же сильной и доброй к людям, как люди вашей страны!

И Антонио Шоколад, растроганно крякая и сопя от волнения, неуклюже переводил эти возгласы, крцки и жаркую скороговорку на тот понятный всем морякам международный портовый диалект, на котором изъясняются во всех гаванях мира. И гостей хватали за руки, и вводили в дома, и сажали на почетные кресла, и обнимали, и угощали. Советские моряки, смущенно покашливая, стараясь не глядеть друг на друга, чтобы не выдать слез, стоявших в глазах, проходили в дом. А потом в саду у дома Лопеса Сальваро на разведенные костры поставили огромные круглые противни, размером с большое тяжелое колесо. На них шипело сало, и Антонио Шоколад, оказавшийся, кроме всего, поваром, засучив рукава моно, припев на корточки около костров, поочередно что-то мешал то на одном, то на другом противне, мурлыча себе под нос в поддразнивая озабоченного Лопеса.

Вскоре на стол подали эти гигантские противни. На них оказался крупный полупрозрачный валенсийский рис. В нем были запечены мелко нарезанные куски курицы и множество ракушек с зажаренными в них моллюсками. Вокруг противней, на край их, было положено наподобие лучей множество ложек и вилок.

Лопес Сальваро и Антонио Шоколад выдавили по нескольку лимонов на каждый противень, налили в стаканы вино из высоких кувшинов и пригласили всех к трапезе. Моряков посадили на почетные места, но они потеснились и уступили главное место Лопесу Сальваро. Моряки невольно чувствовали уважение к этому неторопливому седому человеку с упрямыми и въедливыми глазами.

Все разобрали ложки, вилки и ножи. Вытащив из горячей ракушки испекшегося моллюска, захватив кусок куриного мяса, зачерпнув кисловатого, пахнущего лимоном риса, каждый нес ложку через весь стол прямо в рот. Все это запивалось добрым кисловатым и терпким вином, сперва из стаканов, а потом прямо из кувшина, запрокинутого над головой высоко, на вытянутой вверх руке.

При этом надо было так подставить рот, чтобы струя сверху угодила прямо в горло…

Весело и шумно стало в садике, и Антонио уже показывал приемы тореадоров[7], а потом сам стал на четвереньки, изображая быка, а Лопес Сальваро, взяв большой кухонный нож, прыгал вокруг него, и Тонио бодал Лопеса, и все умирали со смеху, а ребятишки на изгороди прыгали и визжали от восторга.

Потом Тонио Шоколад изображал однорукого скрипача. Это была шутка не совсем приличная, но очень смешная. Вдруг он исчез.

– Сейчас что-нибудь выкинет, – говорили испанцы. – Этот Шоколад, этот Тонио – кому уна кастаньета (веселый, как кастаньета[8])… От него жди…

И действительно, через минуту на улице раздался топот, и в сад галопом влетел на крупной тяжелой лошади неутомимый Тонио Шоколад, с головой, обвязанной полотенцем, в простыне, переброшенной через плечо, с охотничьим ружьем в руках. Он вертелся на лошади, пугал девушек, грозясь наехать на них, и кричал, стреляя в воздух:

– Моро, мавр! Марокканец!

Он вопил и вертелся среди визга, хохота и шутливых, но увесистых тумаков, сыпавшихся на него. Кто-то сдернул его за ногу с лошади.

Когда все немного утихомирились и расселись снова, кто на землю, кто на траву, старый Лопес и Антонио Шоколад вынесли из дома старомодный патефон, целый музыкальный комод с огромной ручкой, и Тонио, поплевав на ладони, принялся заводить его.

Ящик заводился с таким треском и Тонио так пыхтел, что казалось – он заводит трактор, а не патефон.

И вот наступило время выложить перед гостями сюрприз, который давно уже задумали Тонио и Лопес.

– Диско, диско… – заговорили все, подталкивая друг друга в бок локтем и подмигивая морякам.

Из недр музыкальной тумбы была извлечена старая, исцарапанная пластинка с глубоко выщербленным краем.

– Диско русо… Русская пластинка, – сказал Лопес Сальваро, поднося пластинку морякам.

Боцман нагнулся над пластинкой, повертел ее в руках и прочел на круглой наклейке: «Монолог царя Федора Иоанновича из пьесы А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Исполняет артист Московского Художественного театра В. И. Качалов». Все потрогали пластинку: каждый хотел сам прочесть надпись на ней. Моряки заулыбались, словно получили весточку из дому.

– Откуда она у вас? – спросил помполит.

Лопес объяснил, что пластинка эта досталась ему от одного астурийского горняка, который после событий в Астурии[9] жил некоторое время в Советской России. Потом в июльские дни 1936 года, когда он вернулся на родину, его убили жандармы, а пластинка осталась.

– Очень смешная пластинка, – говорил Лопес, – комическая. Мы часто ставим ее, когда гости бывают, когда свадьба. Нам приятно, что русское… Мы любим русское… Только непонятно… Очень смешно. Говорит, говорит так! Верно, приятный человек: очень весело говорит!

И вот Лопес положил пластинку на круг патефона, вставил иголку, запустил круг. Так как край пластинки был выщерблен уголком, пришлось ставить иглу не с самого начала, а с середины диска. Стало тихо, и сквозь шорох, скрип и пощелкивание вдруг пробился слегка картавый и теплый голос.

«Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян, – услышали изумленные моряки. – Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими сделают они…»

– Стойте! – закричал вдруг помполит вскакивая.

И все разом перестали улыбаться, даже детвора стихла на изгороди, ибо люди увидели, что моряк чем-то очень взволнован.

– Товарищи, это же Ленин!

– Ленин?!

И тогда все привстали. Как – Ленин?!

Лопес остановил патефон, помполит снял пластинку. Он вертел ее в руках разглядывая. И на лоснящемся диске сходились и расходились ножницы скользких бликов. Испанцы недоуменно переглядывались.

– Очень просто, – сказал помполит, – это пластинка раннего выпуска. Записана с голоса Ленина, известная пластинка, обращение к Красной Армии. А этот ваш астуриец, верно, нарочно наклейку переменил, чтобы можно было провезти пластинку с Лениным, а то бы, понятно, у него отобрали бы ее жандармы.

– Очень просто?! Ленин?! – повторил Лопес Сальваро, ударив себя ладонью в лоб.

Он растерянно оглядывал то своих, то гостей.

– Ленин!… О, я пустая, выеденная раковина! О, я дурак, о, я старая каракатица!… А мы ее пускали на свадьбе.

Он схватился руками за голову и сел на скамью, совершенно подавленный.

– Ничего, ничего, товарищи! – сказал помполит, кладя пластинку на круг патефона и запуская его. – Дело вполне простительное. Откуда же вам было знать? А вот теперь давайте послушаем по-настоящему. Ну-ка, товарищ Тонио, как можешь, переводи.

И в саду Лопеса Сальваро в деревне Лаванка, что по-испански значит «Дикая утка», над остывшими противнями и опустевшими стаканами раздался негромкий голос Ленина:

«Иногда называют себя коммунистами в деревнях худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина…»

– Одну минуточку, давайте разберемся, – говорил помполит, словно вёл занятия у себя на корабле. – Одну минуточку, – говорил он и останавливал патефон. – О чем здесь говорит Ленин? Он говорит о том…

И помполит разъяснил Тонио Шоколаду, мешая английские, французские, испанские и голландские слова, о чем говорил Ленин.

– Уже, уже понял, – торопился Тонио и переводил слушателям. – Ленин здесь говорит, что есть много всякого жулья и мошенников. Вот нацепят на себя всякие значки и изображают из себя прямо самых лучших приятелей Народного фронта, а на самом деле только пакостят… Вот вроде твоих друзей анархистов, – вдруг обратился он к молодому волосатому парню в черно-красном анархистском галстуке.

– Это неправда! Ленин не говорил об анархистах! – запротестовал тот.

– Не говорил, но имел в виду именно вашего брата.

Все рассмеялись, и кто-то, хлопнув парня по затылку, сдвинул ему на нос его двурогую шапочку.

Потом помполит разъяснил всем, что говорил Ленин о среднем крестьянине.

– Правильно, вот это правильно! – поддакивал Лопес Сальваро. – Ленин это действительно – вот! – И, встав на цыпочки, он высоко поднял руку, чтобы показать, как велик был Ленин.

– Но это же политика, Лопес, – поддразнил его Тонио.

– Для вас это политика, а для меня здравый смысл, – упрямо отвечал старик.

– О Катаплазма, скучный человек! – сказал Тонио. Помполит тем временем уже пустил иглу на последний круг диска.

«Стойте крепко, стойко, дружно! – говорил Ленин. – Смело вперед против врага! За нами будет победа. Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире!»

– Это он нам говорит! – закричал Тонио Шоколад. – Даю честное слово, это он нам говорит: «Стойте крепко»! Понимаешь ты, Лопес, слышишь ты это, вытяжной ты пластырь? Или ты тоже будешь спорить?

Лопес молчал. Но еще и еще раз запускали пластинку, и снова переводил слова Ленина уже охрипший Тонио.

К вечеру гости уехали, увозя вороха крупных испанских роз с лепестками, плотными, словно из лайки. Ящики, корзины с апельсинами были привязаны на крышу кузова и подножку автомобиля. Когда гости уехали, Лопес Сальваро, закрыв двери и окна, вынул опять пластинку, засунул подушку в тумбочку патефона, чтобы он говорил потише, и еще раз прослушал «диско». Потом он аккуратно снял пластинку, завернул в мягкую бумагу и осторожно упрятал в футляр.

* * *

Весть о том, что у старого Лопеса Сальваро есть «диско» Ленина, облетела всю округу. Крестьяне из дальних деревень приезжали, чтобы послушать голос Ленина и толкования Лопеса. Если в деревне собирался митинг, то непременно теперь посылали Лопеса за заветным «диско», и на площади звучал голос Ленина, пущенный через усилитель.– Слышишь, Лопес, отдай нам диско! – приставал к нему Тонио Шоколад. – Зачем тебе? Ты же далек от политики, как от неба.

– Тонио, – говорил Лопес, ласково беря за пояс своего друга, – ты говорил, что небо становится близким, когда на нем бомбовозы. Так вот, политика может стать тоже довольно близкой, когда о ней говорит Ленин, а не мальчишка с кастаньетами вместо языка.

Но все ниже и ниже спускалось на Лаванку дымное небо войны, все ближе и ближе становилось громыхание канонады, все плотнее подступала к Лопесу Сальваро политика, которой он так страшился.

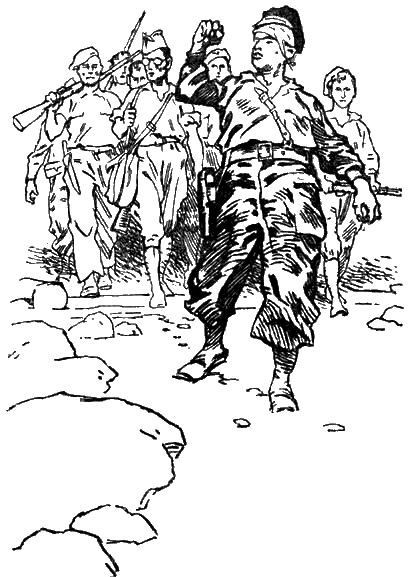

Франкисты подвигались к Лаванке. Ушел на фронт Тонио Шоколад, сколотивший из своих деревенских друзей летучий отряд. Их провожала вся деревня. Лопес крепко расцеловался с Тонио, и, уходя, отряд слышал несущийся из громкоговорителя голос Ленина с «диско» Лопеса Сальваро:

«Стойте крепко, стойко, дружно! Смело вперед против врага! За нами будет победа…»

Однажды зловеще и низко зарычало небо над Лаванкой, и три самолета с черными крестами на крыльях прошли совсем низко над деревней. Самолеты развернулись, набрали высоту. И быстро, все ближе и громче затопали разрывы. А потом часть улицы, вместе с домами, деревьями и землей превратившись в дым, прах и обломки, высоко взлетела в воздух.

Франкисты бомбили Лаванку. Но тут откуда-то сверху, из-за облака, с мотором, воющим от ярости, ринулся маленький пунцовый истребитель. И сейчас же около одного из крыльев с крестом выросло желтое облако с багровыми прожилками огня, выросло, набухло, налилось, как киста. Через три секунды на земле услышали удар взрыва. Черный бомбовоз, вдруг весь обросший красными перьями огня и космами дыма, кувырком свалился с неба.

Маленький истребитель погнался за двумя другими машинами. Бомбовозы уходили в разные стороны, а «ястребок» носился от одного к другому…

* * *

Войска республики оставляли Лаванку, проходя по мосту, через который в памятный воскресный день Тонио Шоколад примчал на своей машине советских моряков. Линия фронта, выгнувшись двумя кривыми рогами, охватывала деревню, и, чтобы не попасть в ловушку, республиканцы отступали. Последним прошел по мосту отряд Тонио Шоколада. Мало кто уцелел за эти дни в отряде, да и сам Тонио шел прихрамывая, на голове его резко выделялась белая повязка с проступающей на ней кровью.– Идем, Лопес, идем, старина! – крикнул Тонио, кивнув своему приятелю. – Или ты в самом деле думаешь остаться, скучный ты человек?

– Я останусь на своей земле, – сказал Лопес, не глядя на Тонио.

– Бобо! – крикнул тогда не оборачиваясь Тонио. – Бобо! – крикнул он, а это по-испански значит «дуралей».

Через день с другого конца улицы вошли в деревню франкисты. Сперва по деревне прошли восемь запыленных, озирающихся по сторонам солдат в грязных моно.

Они шли с винтовками наперевес, заглядывая в окна и двери, и, прежде чем завернуть в переулок, осторожно высовывали голову за угол, всматриваясь.

Безмолвна была деревня, безмолвно шагали пришельцы. Через полчаса по улице, где уже часовыми стояли на перекрестках первые солдаты, проплыл большой отряд франкистов. Впереди шли люди, одетые в пеструю рвань. Стоптанные ботинки подхлестывали их, оторвавшиеся подошвы били по пяткам.

Они шли вразброд, спотыкаясь, вобрав грязные шеи в воротники комбинезонов, словно каждую минуту ожидая удара сзади.

За ними более уверенно, печатая шаг, шли небритые солдаты в новых куртках и хороших ботинках. Они шли с ружьями наперевес, не глядя по сторонам, держа равнение на жирного, обвисшего человека с крестиком на груди, с седыми усами и старомодной бородой, какие бывают у генералов на старых портретах. И видно было, что офицер очень уважает свою бороду, аккуратно расчесанную надвое – волосок к волоску. А кроме нее, все на офицере выглядело запущенным, неопрятным, заношенным, одетым кое-как. То и дело прикасаясь рукой к бороде, забирая нежно в ладонь то левый, то правый отрог, офицер неохотно выпускал ее из пальцев. И тогда казалось, что человек идет, держась за собственную бороду, хватаясь за нее, как за последнюю свою опору. Идя несколько в стороне, бородач командовал хриплым и каким-то чужим для всех голосом, выговаривая испанские слова не чисто, хотя слишком старательно. «Итальянец, макаронник»[10], – сразу решил Лопес Сальваро, поглядев на него через изгородь своего двора.

Франкисты расставили сторожевые посты вокруг деревни и на мосту. Солдат разместили в уцелевших крестьянских домиках. В доме Лопеса, который жил одиноко, поставили двоих. Бласко и Алонсо – так звали этих двоих.

Это были застенчивые крестьянские парни с длинными руками, торчавшими из казенных курток.

Лопес посмотрел на их руки, и ему не нужно было уже спрашивать, откуда эти двое. Он сразу увидел, что эти четыре узловатые широкопалые руки привыкли держать не винтовку, а мирный инвентарь крестьянского хозяйства, тяжелые вещи деревенского труда, обточенные прикосновениями целых крестьянских поколений.

– Мы вам не помешаем, отец? – сказал один из них, сутулый и горбоносый (его звали Алонсо), расстилая на полу у стены жиденькое клетчатое одеяло. – Очень хочется спать… Мы ведь тоже люди, – добавил он, виновато взглянув на Лопеса, который строго и неодобрительно глядел на него.

– Командир сказал: передохнуть, но не ложиться, – заметил второй.

– Я подохну, если не лягу, – проворчал Алонсо, с наслаждением потягиваясь на одеяле. – Бласко, будь другом, посторожи. Если я только прислонюсь к чему-нибудь, – крышка. Ты меня не добудишься до самой победы нашего генералиссимуса.

Оба зло засмеялись, но внезапно осеклись, бросив испуганный взгляд на Лопеса Сальваро.

– Ха, малыши, – сердито сказал Лопес, – ложитесь спать! Что вы клюете носами воздух, как слепые петухи? В моем доме вы можете спать спокойно. Там, за стеной, может идти война. Меня это не касается. Мой дом – это мой дом. Правда, я не звал вас в гости.