Представляется наиболее логичным, что этой третьей, производной константой явится постоянная Планка (я опускаю аргументацию, которая в общем является довольно произвольной). Но постоянная Планка, определяя ту предельную точность, с которой могут быть одновременно установлены координата и скорость частицы, лежит в основе принципа неопределенностей. Вывод из этого рассуждения таков: будущая теория обойдется без принципа Гейзенберга, а значит, изменит наше понимание волновокорпускулярного дуализма.

Четверть века назад представлялось, что этот шаг в прогрессе физической теории не заставит себя ждать. Развитие науки не оправдало этих ожиданий. Новая интерпретация движения элементарных частиц все еще ждет своего автора.

Но будет или не будет волновокорпускулярный дуализм объяснен, то есть окажется ли он или не окажется следствием более общих законов природы, все равно зрительное представление движения элементарных частиц невозможно.

Это обстоятельство казалось совершенно невыносимым зрелым физикам, воспитанным на идеях XIX века. Чтобы представить их, так сказать, моральное состояние, любопытно перелистать некоторые страницы дополнительного тома «Курса физики» Ореста Даниловича Хвольсона. Этот том Хвольсоном написан незадолго до своей смерти и вышел в свет в начале тридцатых годов. Пять толстых томов «Курса физики» Хвольсона просматриваются сейчас только теми, кто интересуется старой физикой. Изданные в начале двадцатых годов, они давали исчерпывающее представление о теоретической и экспериментальной физике, созданной XIX веком. Материал излагается строгим научным языком. Физические явления толкуются с единых позиций: механическое движение частиц и непрерывность среды объясняют все физические явления. Конечно, были и неясности, но они представлялись несущественными, временными; в общем это были мелочи.

Замечательный педагог и популяризатор физики Хвольсон не мог остаться равнодушным к рождению новых физических идей. Он понимал, что здание физики должно быть перестроено. Писать весь «Курс физики» заново ему не под силу, и он пишет книгу, посвященную бурным событиям последнего десятилетия. Но как отлична эта книга от предыдущих томов, куда делся спокойный, торжественный тон и убежденная уверенность в незыблемости основных принципов физической науки! Приведу несколько цитат, чтобы дать представление о том глубоком потрясении, которое испытали современники открытия механики малых частиц.

Хвольсон пишет, что при изложении микромеханики он сталкивается с колоссальными трудностями, «…причем термин «трудность» мы откровенно могли бы заменить словом “невозможность”. Наибольшее затруднение лежит «в отвлеченности основных понятий и величин, которыми орудует новая наука». И далее: «Беспощадно уничтожаются считавшиеся до сих пор неопровержимыми основы не только науки, но отчасти и научного мышления вообще вплоть до основного закона причинности, без которого, казалось бы, никакое научное построение немыслимо. Отрицается право строить объяснение наблюдаемых нами явлений на определенных, ясно сформулированных гипотезах о закулисных, непосредственному наблюдению недоступных первоисточниках этих явлений. Возводится в догмат новая мысль, что наука должна иметь дело исключительно только с такими величинами, которые могут быть наблюдаемы и измерены».

Все это положение кажется Хвольсону временным: «…придет время – туман рассеется, и истина обнаружится во всей ее глубине и красоте».

Несмотря на то, что справедливость законов волновой механики была сразу же признана и область ее применений начала расширяться с поразительной быстротой, отказ от возможностей зрительного представления движения электронов и других частиц продолжал волновать физиков.

Но подрастало новое поколение физиков, которым не пришлось переучиваться. Оказалось, что аксиомы, касающиеся движения микрочастиц, они воспринимают без всякого внутреннего сопротивления. Напротив, молодежь недоумевала: что странного находят «старики» в том, что явление, протекающее на уровне невообразимо крошечных частиц, протекает совсем не так, как события, наблюдаемые нами непосредственно в мире больших вещей?

Постепенно укреплялось мнение, что основная роль физической теории заключается в том, чтобы связывать между собой явления. Мало кто задумывался над возможностью подыскания моделей для описания «вещей в себе», то есть таких событий, которые в принципе не обнаруживаются на опыте. Обострилось критическое отношение к бессодержательным утверждениям, не допускающим экспериментальной проверки. Создавалась уверенность, что путь к истине лежит через установление исчерпывающей взаимосвязи между явлениями.

Разумеется, это не значит, что модельное мышление было скинуто со счетов. Напротив, вошел в обиход ряд наглядных способов изображения явлений. Но новые модели преследовали лишь одну цель – облегчить мышление по аналогии. Скажем, типичным является теперь использование различных объемных конструкций, которые отражают поведение частицы не в нашем обычном пространстве, а в условном, осями которого служат скорости движения частиц. Это уже совсем другое дело.

Но между старой и новой механикой нет непреодолимой пропасти. Одна из них плавно переходит в другую. По мере утяжеления частицы ее зрительный образ начинает просвечиваться все яснее через лес математических формул. Ведь согласно принципу Гейзенберга неопределенности тем меньше, чем больше масса частицы.

Отказ от моделирования движения электрона не означает невозможности модельного представления формы и размеров, а также движения атомов и молекул. Поведение молекул мы имеем право описывать совершенно так же, как поведение видимых тел.

Впрочем, исключительные успехи электронной микроскопии позволили разглядеть крупные молекулы.

Сегодняшний день

Четверть века назад представлялось, что этот шаг в прогрессе физической теории не заставит себя ждать. Развитие науки не оправдало этих ожиданий. Новая интерпретация движения элементарных частиц все еще ждет своего автора.

Но будет или не будет волновокорпускулярный дуализм объяснен, то есть окажется ли он или не окажется следствием более общих законов природы, все равно зрительное представление движения элементарных частиц невозможно.

Это обстоятельство казалось совершенно невыносимым зрелым физикам, воспитанным на идеях XIX века. Чтобы представить их, так сказать, моральное состояние, любопытно перелистать некоторые страницы дополнительного тома «Курса физики» Ореста Даниловича Хвольсона. Этот том Хвольсоном написан незадолго до своей смерти и вышел в свет в начале тридцатых годов. Пять толстых томов «Курса физики» Хвольсона просматриваются сейчас только теми, кто интересуется старой физикой. Изданные в начале двадцатых годов, они давали исчерпывающее представление о теоретической и экспериментальной физике, созданной XIX веком. Материал излагается строгим научным языком. Физические явления толкуются с единых позиций: механическое движение частиц и непрерывность среды объясняют все физические явления. Конечно, были и неясности, но они представлялись несущественными, временными; в общем это были мелочи.

Замечательный педагог и популяризатор физики Хвольсон не мог остаться равнодушным к рождению новых физических идей. Он понимал, что здание физики должно быть перестроено. Писать весь «Курс физики» заново ему не под силу, и он пишет книгу, посвященную бурным событиям последнего десятилетия. Но как отлична эта книга от предыдущих томов, куда делся спокойный, торжественный тон и убежденная уверенность в незыблемости основных принципов физической науки! Приведу несколько цитат, чтобы дать представление о том глубоком потрясении, которое испытали современники открытия механики малых частиц.

Хвольсон пишет, что при изложении микромеханики он сталкивается с колоссальными трудностями, «…причем термин «трудность» мы откровенно могли бы заменить словом “невозможность”. Наибольшее затруднение лежит «в отвлеченности основных понятий и величин, которыми орудует новая наука». И далее: «Беспощадно уничтожаются считавшиеся до сих пор неопровержимыми основы не только науки, но отчасти и научного мышления вообще вплоть до основного закона причинности, без которого, казалось бы, никакое научное построение немыслимо. Отрицается право строить объяснение наблюдаемых нами явлений на определенных, ясно сформулированных гипотезах о закулисных, непосредственному наблюдению недоступных первоисточниках этих явлений. Возводится в догмат новая мысль, что наука должна иметь дело исключительно только с такими величинами, которые могут быть наблюдаемы и измерены».

Все это положение кажется Хвольсону временным: «…придет время – туман рассеется, и истина обнаружится во всей ее глубине и красоте».

Несмотря на то, что справедливость законов волновой механики была сразу же признана и область ее применений начала расширяться с поразительной быстротой, отказ от возможностей зрительного представления движения электронов и других частиц продолжал волновать физиков.

Но подрастало новое поколение физиков, которым не пришлось переучиваться. Оказалось, что аксиомы, касающиеся движения микрочастиц, они воспринимают без всякого внутреннего сопротивления. Напротив, молодежь недоумевала: что странного находят «старики» в том, что явление, протекающее на уровне невообразимо крошечных частиц, протекает совсем не так, как события, наблюдаемые нами непосредственно в мире больших вещей?

Постепенно укреплялось мнение, что основная роль физической теории заключается в том, чтобы связывать между собой явления. Мало кто задумывался над возможностью подыскания моделей для описания «вещей в себе», то есть таких событий, которые в принципе не обнаруживаются на опыте. Обострилось критическое отношение к бессодержательным утверждениям, не допускающим экспериментальной проверки. Создавалась уверенность, что путь к истине лежит через установление исчерпывающей взаимосвязи между явлениями.

Разумеется, это не значит, что модельное мышление было скинуто со счетов. Напротив, вошел в обиход ряд наглядных способов изображения явлений. Но новые модели преследовали лишь одну цель – облегчить мышление по аналогии. Скажем, типичным является теперь использование различных объемных конструкций, которые отражают поведение частицы не в нашем обычном пространстве, а в условном, осями которого служат скорости движения частиц. Это уже совсем другое дело.

Но между старой и новой механикой нет непреодолимой пропасти. Одна из них плавно переходит в другую. По мере утяжеления частицы ее зрительный образ начинает просвечиваться все яснее через лес математических формул. Ведь согласно принципу Гейзенберга неопределенности тем меньше, чем больше масса частицы.

Отказ от моделирования движения электрона не означает невозможности модельного представления формы и размеров, а также движения атомов и молекул. Поведение молекул мы имеем право описывать совершенно так же, как поведение видимых тел.

Впрочем, исключительные успехи электронной микроскопии позволили разглядеть крупные молекулы.

Сегодняшний день

Глава 9

…где автор рассказывает о том, каким ему представляется строй мыслей своих коллег. Попутно читатель узнает, как автор относится к телепатии.

Обсуждая способности некоего Иванова к научной работе, кто-нибудь скажет с одобрением: «Настоящий ученый, ясное физическое мышление», или с порицанием: «Да у него в голове “кабак”, не способен физически мыслить».

Отсутствие физического мышления рассматривается как дефект, когда речь идет о естествоиспытателе. В других же случаях отсутствие физического мышления сыграло бы не бо?льшую роль, чем отсутствие музыкального слуха в спортивных успехах, скажем, Валерия Брумеля или Лидии Скобликовой. Поэтому можно услышать и такие характеристики: «Да у него великолепные способности, богатейшая интуиция, это талантливый технолог. Физически мыслить не умеет и не любит, но чудная память и неповторимая природная интуиция позволяют ему делать совершенно замечательные находки».

Или – это уже в другом кругу: «Да какой он физик, он математик чистой воды. Работы его как брюссельское кружево – бездна тонкости и изящества. Но физическое мышление ему чуждо».

Что же это за строй мыслей хорошего естествоиспытателя, который называют физическим мышлением? Мы будем говорить о нашем современнике. Я надеюсь, что чтение предыдущих глав дало читателю некоторое представление об исторической изменчивости научного мышления.

«Типичный физик» – так я назову фигуру, олицетворяющую для меня каноны физического мышления, – начинает свою деятельность с внимательного анализа фактов. Прежде всего он ставит перед собой вопрос: можно ли наблюдать явление повторно, можно ли его воспроизводить. Это необходимое условие, чтобы к делу отнестись серьезно.

Единичный факт может быть предметом светской болтовни, но не отправной позицией для научного исследования. Характерен в этом смысле пример телепатии, к которой в последнее время оживился интерес. Занятно, что людям, далеким от науки, очень хочется поверить в возможность передачи мыслей на расстояние. Сколько темпераментных «доказательств» приходится физикам услышать от своих знакомых, в особенности от женщин. «Она увидела сон, что сыну плохо. Проснулась и посмотрела на часы. А через неделю получила письмо, в этот день и час у сына был сердечный припадок. Ну, как же после этого не верить в передачу мыслей?» Ученый-«сухарь» слушает милую даму, вежливо улыбается, мало скрывая, что интерес его вызван собеседницей, а не предметом разговора. Дама восклицает в конце концов в сердцах:

– Невыносимый вы человек, почему вы не интересуетесь такими вещами? Значит, наука бессильна объяснить эти чудеса?

Физик переводит разговор на другие темы: даме было бы скучно слушать его ответ.

Когда мне рассказывают про всякие чудеса этого рода, я отвечаю примерно так:

– Если вы хотите, чтобы естествоиспытатель серьезно занялся такой проблемой, то вы прежде всего должны показать ему возможность повторения простого опыта. Ну, например, пусть сто человек по очереди предстанут перед пронзительными очами угадывателя мыслей и будут мысленно твердить свое имя, отчество и фамилию. Если отгадчик не ошибется хоть раз и у меня будет уверенность, что спектакль не был подстроен, я немедленно организую еще сто экспериментов такого же типа. Если только будет доказано, что систематически хоть в одном случае из ста удается отгадать чужие мысли, тогда этой проблемой займется естествознание.

Впрочем, «передовая» часть современных телепатов и стремится поступать таким образом, понимая, что иным способом не завоюешь внимания серьезного читателя. Однако многочисленные сообщения об успехах, цолученных на этом пути, не выдерживают серьезной проверки. Этого и следовало ожидать, так как передача мыслей на расстоянии противоречит основным законам природы и наука о телепатии обладает всеми приметами лженауки, о которых мы скажем ниже.

Итак, для включения в ход физического мышления требуется повторяющееся или воспроизводимое явление. Наблюдение показывает, что при таких-то условиях обязательно совершается то-то и то-то. Впрочем, не обязательно, чтобы обязательно. Наблюдение может показать, что явление осуществляется в данных условиях с определенной вероятностью. Этого тоже достаточно, чтобы быть уверенным в необходимости научного подхода. Кстати, нелишне сказать, что значит «с определенной вероятностью».

Чтобы вынести суждение о том, что явление происходит с «определенной вероятностью», и чтобы найти ее, вычислить, чему она равна, надо очень много раз повторять опыт. Положим, вы проделали опыт 10 раз и в 3 случаях из 10 обнаружили характерное явление. Не торопитесь утверждать, что вероятность события 3/10. Продолжайте измерения. Вполне возможно, что в следующих 10 опытах явление появится 2 раза, еще в следующих – 5 раз. Будут и такие десятки опытов, в которых явление не обнаружится ни разу. Чтобы убедиться в том, что явление возникает с определенной вероятностью, надо подсчитать, сколько раз оно появляется в 100 опытах, в 1000, в 10 000. Если ясно, что по мере увеличения числа экспериментов доля удачных стремится к пределу, то тогда действительно есть уверенность, что событие имеет определенную вероятность появления, как раз равную этому пределу.

Как видите, не так просто судить о вероятности, и наш «типичный физик» никогда не позволит себе делать заключения о вероятности события на основе единичных наблюдений, остерегаясь попасть впросак.

Выгляньте из окна и посмотрите, кто первый пройдет под вашим окном – мужчина или женщина? Чему равна вероятность того, что это будет мужчина? Скорее всего около 1/2. А как проверить? Очевидно, надо подсчитать, сколько будет мужчин среди, ну, скажем, первых двадцати прохожих (казалось бы, вполне достаточно). Выглядываем из окна и отсчитываем девятнадцать спортсменок, бодро шагающих на тренировку под командованием единственного мужчины-тренера. Вот и вычислили вероятность!

Временные посторонние помехи могут исказить заключения о явлении. Об этом помнит «типичный физик» и не торопится выносить заключения о вероятности явления. Забвение этого правила не раз приводило к грустным последствиям – ложным «открытиям», – которые публиковались в печати, нередко были высоко оценены, а затем…

Но вот научный факт установлен, и теперь исследователь задумывается над тем, как бы яснее и четче его описать. Этот шаг требует придумывания строгих и точных количественных понятий, позволяющих удобно описывать явление. Разумеется, мы стремимся выбрать эти понятия так, чтобы они были попроще. Ни у кого не было сомнений в выборе понятия скорости для характеристики быстроты движения. Условились измерять скорость числом метров, пройденных телом за секунду, хотя, конечно, можно назвать скоростью и квадрат и корень квадратный из этого числа метров. Ввести в обиход новую физическую величину – это значит указать измерительную процедуру, позволяющую охарактеризовать явление числом.

Разрешите проиллюстрировать эту тяжелую фразу на шутливом примере.

Представьте себе нашего «типичного физика» в лаборатории педагогики. Его знакомят с постановкой исследовательских работ сотрудника лаборатории.

– Здесь мы занимаемся, – рассказывают физику, – исследованием терпения у детей младших классов. Смотрим, как это свойство зависит от воспитания, от быта в семье, от наследственности.

– Очень интересно! А чем вы характеризуете терпение ребенка? – спрашивает он.

– То есть как, – удивляется педагог, – мы его расспрашиваем, узнаем от родителей и учителей, как он ведет себя в разных условиях. На основании расспросов определяем: терпеливый ребенок или нет.

– Я бы не так поступал, – заявляет физик.

– А как?

– Гмм… Что бы это взять за меру? Ну, да вы сами потом подумайте, а я только для примера. Скажем, так. Дайте ребенку коробку спичек скверного качества, просите зажечь спичку. А она не зажигается. Первая, вторая, третья… В конце концов и ангел взорвется, бросит коробку в сторону, чертыхнется, что ли. Вот на какой спичке это произойдет, это число и примите за характеристику терпеливости. Ну, что-нибудь в таком роде. А то что же это за исследование, в котором характеристика явления не имеет меры?

Растерянный педагог обещает подумать. Физик уходит домой в полной уверенности, что пришло время физическому мышлению забраться в дебри педагогики.

После того как количественные меры явлений выбраны, начинается экспериментальное исследование. По сути дела, любая работа естествоиспытателя заключается в поиске зависимостей и корреляций связей между разными понятиями, которыми описываются явление и среда, где разыгрывается явление. Как электропроводность зависит от материала, от давления, от температуры, как связана теплоемкость тела с его способностью рассеивать рентгеновы лучи, как зависит скорость такой-то химической реакции от растворителя, от температуры, от освещения; как сказываются на биотоках мозга звуки разной силы и тональности; как угол наклона магнитной стрелки зависит от широты и долготы места измерения… Все естествознание может быть изложено в виде списка таких вопросов и ответов на них.

Я описал характерные черты физического мышления, как они проявляются в экспериментальном исследовании природы. Теперь обратимся к теории.

Факты не лезут ни в какие ворота, непонятны с точки зрения существующих представлений или – еще интереснее – находятся с ними в противоречии.

Теоретик удовлетворенно потирает руки и приступает к работе. Найти разгадку этих явлений – значит вознести науку на новую ступень. Что может быть важнее? Известные аксиомы и гипотезы оказались бессильными – значит нужны новые обобщения. И они могут быть как угодно смелыми, сколь угодно сумасшедшими. Они должны разрушить привычные представления, раздражать своей неожиданностью. В шутливом замечании Бора, сделанном по поводу новой попытки Гейзенберга объяснить свойства элементарных частиц, что «теория недостаточно сумасшедшая, чтобы быть верной», заключена, несомненно, верная мысль: принципиальный скачок невозможен без решительной ломки старого.

Никто из современных физиков не станет теперь встречать в штыки новую теорию лишь потому, что она противоречит каким бы то ни было установившимся точкам зрения; никто не станет прибегать и к аргументам философского порядка. Закон сохранения энергии является краеугольным камнем современного естествознания, но если бы поднялась рука на эту основу основ, то и такая теория подверглась бы строгому обсуждению, а не была бы отвергнута лишь потому, что «этого не может быть». Опыт XX столетия научил естествоиспытателей самому главному – не пытаться новые идеи засовывать в старые рамки.

Однако это совсем не значит, что любая новая теория, зачеркивающая все, что было до нее, заслуживает внимания. Прежние достижения должны оставаться не тронутыми новой гипотезой. Они слишком значительны, чтобы быть случайными. И новая сумасшедшая теория должна переходить в нормальную, привычную, когда мы попытаемся приложить ее к явлениям, которые превосходно подчинялись старым аксиомам. Этому нас также научило XX столетие.

И теория относительности и квантовая механика были сформулированы как обобщения. Старая классическая механика Ньютона оказалась их частным случаем. Теория относительности превращалась в привычную механику при малых скоростях движения, квантовая механика переходила в нее же для частиц достаточно большого веса. Преемственность – обязательный признак научной теории.

Каждый серьезный исследователь прежде всего озабочен тем, чтобы то новое, что он собирается внести в науку, не нарушило гармонии тех областей, где наука превосходно обходилась без его помощи. Каждый лжеученый озабочен прежде всего тем, чтобы разрушить старое.

Для литераторов бедствием являются графоманы. Они шлют свои романы и стихи в газеты и журналы, требуют внимания, отзывчивости и признания. Не получая отклика, засыпают редакции жалобами. Похожая напасть есть и в мире науки. Это авторы новейших теорий строения атома, изобретатели перпетуум-мобиле, открыватели мирового эфира с универсальными свойствами.

Даже в том случае, когда автор новой системы знания достаточно образован и язык его писаний вполне наукообразен, лженаучный характер теории выявляется сразу же. Особенность представителя лженауки – будь он сумасшедший, невежда или жулик – состоит в том, что он обязательно начинает с ниспровержения всех основ.

Как правило, лжеученый, бодро размахивая косой, чтобы очистить путь своим откровениям, не замечает простой логической ошибки. Его новая теория обосновывается аргументами, заимствованными из существующих теорий. Так поступает, например, изобретатель вечных двигателей. Сложнейшая машина, действующая на первый взгляд вполне безупречно, построена по законам механики. А ему и невдомек, что из этих же законов, со строжайшей логикой, следует невозможность этой самой машины.

Итак, от новой теории требуется, чтобы она включала в себя старые представления как частный случай и чтобы ее новизна оправдывала бы себя при объяснении доселе непонятных явлений. Но и этого мало. За то, что мы соглашаемся признать самые сумасшедшие предположения автора, мы требуем от него, чтобы он предсказал новые явления, которые еще не наблюдались. И новая теория приобретает признание только в том случае, если эти предсказания подтверждаются. Тогда и только тогда начинается пересмотр сложившихся представлений, и новые взгляды приходят на смену старым.

Разумеется, роль теории в естествознании не сводится только к нахождению новых законов природы. Перед теоретическим естествознанием стоят, кроме этого, задачи доведения общих законов природы, так сказать, до станка. Действительно, в огромном числе случаев у нас нет основания сомневаться, что явление происходит в полном согласии с уже известными законами природы. Но тем не менее закономерности явления требуют объяснения. В этом случае речь идет о выводе частной закономерности из общего закона. Чтобы это сделать, надо разумно упростить явление (только так, чтобы не выплеснуть с водой и ребенка) и строгим дедуктивным математическим рассуждением показать, какие зависимости являются следствиями известных общих законов.

Особенности физического мышления проявляются здесь как в самом решении задачи, так и в постановке задачи. Дело в том, что не всякий теоретический расчет целесообразен. Теория может рассчитать результат конкретного опыта. Скажем, можно поставить задачу теоретически вычислить плотность воды. Несколько месяцев работы, и вы получите результат – плотность воды с точностью пять процентов равна единице. Но измерить плотность воды можно за несколько минут, и при этом с точностью в тысячные доли процента. Спрашивается, зачем надо было считать!

Но вот вычислить угол наклона ракеты, чтобы она попала в заданное место, явно целесообразно. Установить этот угол наклона опытным путем (то есть запустив под разными углами тысячу ракет и выбрав один нужный) стоило бы слишком дорого.

То же самое касается теоретического расчета зависимостей, имеющих частное значение. Например, можно рассчитать, как зависит давление паров бензола от температуры. Но результаты этого очень сложного расчета не помогут в предсказании поведения паров других веществ. Если так, то проще произвести измерения.

Короче, физика ценит теоретические вычисления, если их результатом окажутся достаточно общие закономерности, охватывающие широкий круг явлений, а исчерпывающее опытное описание этого круга явлений будет занимать несоизмеримо большое время. Только тогда игра стоит свеч.

Казалось бы, довольно ясные вещи. Но, к сожалению, эти правила часто нарушаются естествоиспытателями, правда, теми, кому чуждо физическое мышление…

До сих пор речь шла об архитектурном стиле научных исследований. Теперь стоит сказать несколько слов о том, как обстоят дела строительства фундамента естествознания.

Можно без труда выделить завершенные постройки. Это прежде всего механика, которая умеет безошибочно и с величайшей точностью предсказывать движения тел, если известны действующие на них силы. Это электродинамика, позволяющая рассчитывать электромагнитные поля, если заданы создающие их электрические заряды и токи. Один из красивейших разделов естествознания – статистическая физика командует поведением газов, жидкостей и твердых тел, меняющих свои свойства под влиянием внешних условий. Поведение атомных ядер и электронов с успехом предсказывается квантовой механикой.

Все эти области физики похожи до некоторой степени на эвклидову геометрию: несколько аксиом, и далее строгое дедуктивное изложение, логический вывод бесчисленных следствий, подтверждаемых опытом с той точностью, с которой удалось произвести теоретическое вычисление.

В ряде случаев исходные аксиомы настолько просты, что без труда верится, что это истины в последней инстанции. Так, например, можно показать, что три кита, на которых покоится механика, – закон сохранения энергии, закон сохранения поступательного импульса и закон сохранения вращательного импульса – сводятся к утверждению о равноправности разных мест и направлений пространства.

Однако далеко не все исходные аксиомы науки столь просты. А обязаны ли они быть простыми? Кто может на это ответить? Поль Дирак полагает, что основные аксиомы могут быть и непростыми, но обязательно должны выделяться математическим изяществом и красотой.

Эстетический критерий при обсуждении математических формул?

Да. Оценка уравнений и вычислений как красивых, изящных или, напротив, неуклюжих, громоздких очень распространена среди физиков.

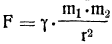

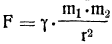

Закон всемирного тяготения Ньютона, несомненно, красивый закон. Вы не согласны со мной? Вы не видите в этой записи ничего красивого?

Но подумайте, сколь эта запись симметрична и проста; именно в симметрии и простоте и заключена красота закона. Представьте себе, что кто-нибудь предложил бы закон тяготения, в котором знаменателем формулы служил бы не квадрат расстояния, а расстояние в степени девять вторых, а в числителе стояло бы не произведение масс, а, скажем, корень квадратный из суммы масс. Некрасивая, неприятная формула. Сомнение в ее справедливости возникло бы сразу, она раздражала бы нас с чисто эстетических позиций.

Но подумайте, сколь эта запись симметрична и проста; именно в симметрии и простоте и заключена красота закона. Представьте себе, что кто-нибудь предложил бы закон тяготения, в котором знаменателем формулы служил бы не квадрат расстояния, а расстояние в степени девять вторых, а в числителе стояло бы не произведение масс, а, скажем, корень квадратный из суммы масс. Некрасивая, неприятная формула. Сомнение в ее справедливости возникло бы сразу, она раздражала бы нас с чисто эстетических позиций.

Читатель, вероятно, скажет, что автор шутит. Почему природа любит красивые уравнения?

Не знаю. Вероятно, господь бог Природа – хороший математик. Ведь все фундаментальные уравнения современной физики, бесспорно, выдерживают эстетический критерий. Можете мне поверить, что изящество и простота математического представления законов электродинамики (уравнения Максвелла) доставляют физику эмоциональное волнение, хотя источником его принято считать лишь произведения искусства.

Но если аксиомы завершенных областей физики так красивы, как утверждает автор, то значит ли, что на них физика может успокоиться? Нет, совсем нет. Об этом свидетельствуют упорные поиски Эйнштейном единой теории поля. Насколько выиграла бы наша система аксиом, если бы удалось их представить как следствия единого закона природы! Поискам такого уравнения, из которого выводились бы и законы механики и законы электродинамики, Эйнштейн посвятил последние десятки лет своей жизни. Увы, титанический труд оказался безуспешным! Будет ли найдена такая генерал-аксиома, покажет будущее.

Обсуждая способности некоего Иванова к научной работе, кто-нибудь скажет с одобрением: «Настоящий ученый, ясное физическое мышление», или с порицанием: «Да у него в голове “кабак”, не способен физически мыслить».

Отсутствие физического мышления рассматривается как дефект, когда речь идет о естествоиспытателе. В других же случаях отсутствие физического мышления сыграло бы не бо?льшую роль, чем отсутствие музыкального слуха в спортивных успехах, скажем, Валерия Брумеля или Лидии Скобликовой. Поэтому можно услышать и такие характеристики: «Да у него великолепные способности, богатейшая интуиция, это талантливый технолог. Физически мыслить не умеет и не любит, но чудная память и неповторимая природная интуиция позволяют ему делать совершенно замечательные находки».

Или – это уже в другом кругу: «Да какой он физик, он математик чистой воды. Работы его как брюссельское кружево – бездна тонкости и изящества. Но физическое мышление ему чуждо».

Что же это за строй мыслей хорошего естествоиспытателя, который называют физическим мышлением? Мы будем говорить о нашем современнике. Я надеюсь, что чтение предыдущих глав дало читателю некоторое представление об исторической изменчивости научного мышления.

«Типичный физик» – так я назову фигуру, олицетворяющую для меня каноны физического мышления, – начинает свою деятельность с внимательного анализа фактов. Прежде всего он ставит перед собой вопрос: можно ли наблюдать явление повторно, можно ли его воспроизводить. Это необходимое условие, чтобы к делу отнестись серьезно.

Единичный факт может быть предметом светской болтовни, но не отправной позицией для научного исследования. Характерен в этом смысле пример телепатии, к которой в последнее время оживился интерес. Занятно, что людям, далеким от науки, очень хочется поверить в возможность передачи мыслей на расстояние. Сколько темпераментных «доказательств» приходится физикам услышать от своих знакомых, в особенности от женщин. «Она увидела сон, что сыну плохо. Проснулась и посмотрела на часы. А через неделю получила письмо, в этот день и час у сына был сердечный припадок. Ну, как же после этого не верить в передачу мыслей?» Ученый-«сухарь» слушает милую даму, вежливо улыбается, мало скрывая, что интерес его вызван собеседницей, а не предметом разговора. Дама восклицает в конце концов в сердцах:

– Невыносимый вы человек, почему вы не интересуетесь такими вещами? Значит, наука бессильна объяснить эти чудеса?

Физик переводит разговор на другие темы: даме было бы скучно слушать его ответ.

Когда мне рассказывают про всякие чудеса этого рода, я отвечаю примерно так:

– Если вы хотите, чтобы естествоиспытатель серьезно занялся такой проблемой, то вы прежде всего должны показать ему возможность повторения простого опыта. Ну, например, пусть сто человек по очереди предстанут перед пронзительными очами угадывателя мыслей и будут мысленно твердить свое имя, отчество и фамилию. Если отгадчик не ошибется хоть раз и у меня будет уверенность, что спектакль не был подстроен, я немедленно организую еще сто экспериментов такого же типа. Если только будет доказано, что систематически хоть в одном случае из ста удается отгадать чужие мысли, тогда этой проблемой займется естествознание.

Впрочем, «передовая» часть современных телепатов и стремится поступать таким образом, понимая, что иным способом не завоюешь внимания серьезного читателя. Однако многочисленные сообщения об успехах, цолученных на этом пути, не выдерживают серьезной проверки. Этого и следовало ожидать, так как передача мыслей на расстоянии противоречит основным законам природы и наука о телепатии обладает всеми приметами лженауки, о которых мы скажем ниже.

Итак, для включения в ход физического мышления требуется повторяющееся или воспроизводимое явление. Наблюдение показывает, что при таких-то условиях обязательно совершается то-то и то-то. Впрочем, не обязательно, чтобы обязательно. Наблюдение может показать, что явление осуществляется в данных условиях с определенной вероятностью. Этого тоже достаточно, чтобы быть уверенным в необходимости научного подхода. Кстати, нелишне сказать, что значит «с определенной вероятностью».

Чтобы вынести суждение о том, что явление происходит с «определенной вероятностью», и чтобы найти ее, вычислить, чему она равна, надо очень много раз повторять опыт. Положим, вы проделали опыт 10 раз и в 3 случаях из 10 обнаружили характерное явление. Не торопитесь утверждать, что вероятность события 3/10. Продолжайте измерения. Вполне возможно, что в следующих 10 опытах явление появится 2 раза, еще в следующих – 5 раз. Будут и такие десятки опытов, в которых явление не обнаружится ни разу. Чтобы убедиться в том, что явление возникает с определенной вероятностью, надо подсчитать, сколько раз оно появляется в 100 опытах, в 1000, в 10 000. Если ясно, что по мере увеличения числа экспериментов доля удачных стремится к пределу, то тогда действительно есть уверенность, что событие имеет определенную вероятность появления, как раз равную этому пределу.

Как видите, не так просто судить о вероятности, и наш «типичный физик» никогда не позволит себе делать заключения о вероятности события на основе единичных наблюдений, остерегаясь попасть впросак.

Выгляньте из окна и посмотрите, кто первый пройдет под вашим окном – мужчина или женщина? Чему равна вероятность того, что это будет мужчина? Скорее всего около 1/2. А как проверить? Очевидно, надо подсчитать, сколько будет мужчин среди, ну, скажем, первых двадцати прохожих (казалось бы, вполне достаточно). Выглядываем из окна и отсчитываем девятнадцать спортсменок, бодро шагающих на тренировку под командованием единственного мужчины-тренера. Вот и вычислили вероятность!

Временные посторонние помехи могут исказить заключения о явлении. Об этом помнит «типичный физик» и не торопится выносить заключения о вероятности явления. Забвение этого правила не раз приводило к грустным последствиям – ложным «открытиям», – которые публиковались в печати, нередко были высоко оценены, а затем…

Но вот научный факт установлен, и теперь исследователь задумывается над тем, как бы яснее и четче его описать. Этот шаг требует придумывания строгих и точных количественных понятий, позволяющих удобно описывать явление. Разумеется, мы стремимся выбрать эти понятия так, чтобы они были попроще. Ни у кого не было сомнений в выборе понятия скорости для характеристики быстроты движения. Условились измерять скорость числом метров, пройденных телом за секунду, хотя, конечно, можно назвать скоростью и квадрат и корень квадратный из этого числа метров. Ввести в обиход новую физическую величину – это значит указать измерительную процедуру, позволяющую охарактеризовать явление числом.

Разрешите проиллюстрировать эту тяжелую фразу на шутливом примере.

Представьте себе нашего «типичного физика» в лаборатории педагогики. Его знакомят с постановкой исследовательских работ сотрудника лаборатории.

– Здесь мы занимаемся, – рассказывают физику, – исследованием терпения у детей младших классов. Смотрим, как это свойство зависит от воспитания, от быта в семье, от наследственности.

– Очень интересно! А чем вы характеризуете терпение ребенка? – спрашивает он.

– То есть как, – удивляется педагог, – мы его расспрашиваем, узнаем от родителей и учителей, как он ведет себя в разных условиях. На основании расспросов определяем: терпеливый ребенок или нет.

– Я бы не так поступал, – заявляет физик.

– А как?

– Гмм… Что бы это взять за меру? Ну, да вы сами потом подумайте, а я только для примера. Скажем, так. Дайте ребенку коробку спичек скверного качества, просите зажечь спичку. А она не зажигается. Первая, вторая, третья… В конце концов и ангел взорвется, бросит коробку в сторону, чертыхнется, что ли. Вот на какой спичке это произойдет, это число и примите за характеристику терпеливости. Ну, что-нибудь в таком роде. А то что же это за исследование, в котором характеристика явления не имеет меры?

Растерянный педагог обещает подумать. Физик уходит домой в полной уверенности, что пришло время физическому мышлению забраться в дебри педагогики.

После того как количественные меры явлений выбраны, начинается экспериментальное исследование. По сути дела, любая работа естествоиспытателя заключается в поиске зависимостей и корреляций связей между разными понятиями, которыми описываются явление и среда, где разыгрывается явление. Как электропроводность зависит от материала, от давления, от температуры, как связана теплоемкость тела с его способностью рассеивать рентгеновы лучи, как зависит скорость такой-то химической реакции от растворителя, от температуры, от освещения; как сказываются на биотоках мозга звуки разной силы и тональности; как угол наклона магнитной стрелки зависит от широты и долготы места измерения… Все естествознание может быть изложено в виде списка таких вопросов и ответов на них.

Я описал характерные черты физического мышления, как они проявляются в экспериментальном исследовании природы. Теперь обратимся к теории.

Факты не лезут ни в какие ворота, непонятны с точки зрения существующих представлений или – еще интереснее – находятся с ними в противоречии.

Теоретик удовлетворенно потирает руки и приступает к работе. Найти разгадку этих явлений – значит вознести науку на новую ступень. Что может быть важнее? Известные аксиомы и гипотезы оказались бессильными – значит нужны новые обобщения. И они могут быть как угодно смелыми, сколь угодно сумасшедшими. Они должны разрушить привычные представления, раздражать своей неожиданностью. В шутливом замечании Бора, сделанном по поводу новой попытки Гейзенберга объяснить свойства элементарных частиц, что «теория недостаточно сумасшедшая, чтобы быть верной», заключена, несомненно, верная мысль: принципиальный скачок невозможен без решительной ломки старого.

Никто из современных физиков не станет теперь встречать в штыки новую теорию лишь потому, что она противоречит каким бы то ни было установившимся точкам зрения; никто не станет прибегать и к аргументам философского порядка. Закон сохранения энергии является краеугольным камнем современного естествознания, но если бы поднялась рука на эту основу основ, то и такая теория подверглась бы строгому обсуждению, а не была бы отвергнута лишь потому, что «этого не может быть». Опыт XX столетия научил естествоиспытателей самому главному – не пытаться новые идеи засовывать в старые рамки.

Однако это совсем не значит, что любая новая теория, зачеркивающая все, что было до нее, заслуживает внимания. Прежние достижения должны оставаться не тронутыми новой гипотезой. Они слишком значительны, чтобы быть случайными. И новая сумасшедшая теория должна переходить в нормальную, привычную, когда мы попытаемся приложить ее к явлениям, которые превосходно подчинялись старым аксиомам. Этому нас также научило XX столетие.

И теория относительности и квантовая механика были сформулированы как обобщения. Старая классическая механика Ньютона оказалась их частным случаем. Теория относительности превращалась в привычную механику при малых скоростях движения, квантовая механика переходила в нее же для частиц достаточно большого веса. Преемственность – обязательный признак научной теории.

Каждый серьезный исследователь прежде всего озабочен тем, чтобы то новое, что он собирается внести в науку, не нарушило гармонии тех областей, где наука превосходно обходилась без его помощи. Каждый лжеученый озабочен прежде всего тем, чтобы разрушить старое.

Для литераторов бедствием являются графоманы. Они шлют свои романы и стихи в газеты и журналы, требуют внимания, отзывчивости и признания. Не получая отклика, засыпают редакции жалобами. Похожая напасть есть и в мире науки. Это авторы новейших теорий строения атома, изобретатели перпетуум-мобиле, открыватели мирового эфира с универсальными свойствами.

Даже в том случае, когда автор новой системы знания достаточно образован и язык его писаний вполне наукообразен, лженаучный характер теории выявляется сразу же. Особенность представителя лженауки – будь он сумасшедший, невежда или жулик – состоит в том, что он обязательно начинает с ниспровержения всех основ.

Как правило, лжеученый, бодро размахивая косой, чтобы очистить путь своим откровениям, не замечает простой логической ошибки. Его новая теория обосновывается аргументами, заимствованными из существующих теорий. Так поступает, например, изобретатель вечных двигателей. Сложнейшая машина, действующая на первый взгляд вполне безупречно, построена по законам механики. А ему и невдомек, что из этих же законов, со строжайшей логикой, следует невозможность этой самой машины.

Итак, от новой теории требуется, чтобы она включала в себя старые представления как частный случай и чтобы ее новизна оправдывала бы себя при объяснении доселе непонятных явлений. Но и этого мало. За то, что мы соглашаемся признать самые сумасшедшие предположения автора, мы требуем от него, чтобы он предсказал новые явления, которые еще не наблюдались. И новая теория приобретает признание только в том случае, если эти предсказания подтверждаются. Тогда и только тогда начинается пересмотр сложившихся представлений, и новые взгляды приходят на смену старым.

Разумеется, роль теории в естествознании не сводится только к нахождению новых законов природы. Перед теоретическим естествознанием стоят, кроме этого, задачи доведения общих законов природы, так сказать, до станка. Действительно, в огромном числе случаев у нас нет основания сомневаться, что явление происходит в полном согласии с уже известными законами природы. Но тем не менее закономерности явления требуют объяснения. В этом случае речь идет о выводе частной закономерности из общего закона. Чтобы это сделать, надо разумно упростить явление (только так, чтобы не выплеснуть с водой и ребенка) и строгим дедуктивным математическим рассуждением показать, какие зависимости являются следствиями известных общих законов.

Особенности физического мышления проявляются здесь как в самом решении задачи, так и в постановке задачи. Дело в том, что не всякий теоретический расчет целесообразен. Теория может рассчитать результат конкретного опыта. Скажем, можно поставить задачу теоретически вычислить плотность воды. Несколько месяцев работы, и вы получите результат – плотность воды с точностью пять процентов равна единице. Но измерить плотность воды можно за несколько минут, и при этом с точностью в тысячные доли процента. Спрашивается, зачем надо было считать!

Но вот вычислить угол наклона ракеты, чтобы она попала в заданное место, явно целесообразно. Установить этот угол наклона опытным путем (то есть запустив под разными углами тысячу ракет и выбрав один нужный) стоило бы слишком дорого.

То же самое касается теоретического расчета зависимостей, имеющих частное значение. Например, можно рассчитать, как зависит давление паров бензола от температуры. Но результаты этого очень сложного расчета не помогут в предсказании поведения паров других веществ. Если так, то проще произвести измерения.

Короче, физика ценит теоретические вычисления, если их результатом окажутся достаточно общие закономерности, охватывающие широкий круг явлений, а исчерпывающее опытное описание этого круга явлений будет занимать несоизмеримо большое время. Только тогда игра стоит свеч.

Казалось бы, довольно ясные вещи. Но, к сожалению, эти правила часто нарушаются естествоиспытателями, правда, теми, кому чуждо физическое мышление…

До сих пор речь шла об архитектурном стиле научных исследований. Теперь стоит сказать несколько слов о том, как обстоят дела строительства фундамента естествознания.

Можно без труда выделить завершенные постройки. Это прежде всего механика, которая умеет безошибочно и с величайшей точностью предсказывать движения тел, если известны действующие на них силы. Это электродинамика, позволяющая рассчитывать электромагнитные поля, если заданы создающие их электрические заряды и токи. Один из красивейших разделов естествознания – статистическая физика командует поведением газов, жидкостей и твердых тел, меняющих свои свойства под влиянием внешних условий. Поведение атомных ядер и электронов с успехом предсказывается квантовой механикой.

Все эти области физики похожи до некоторой степени на эвклидову геометрию: несколько аксиом, и далее строгое дедуктивное изложение, логический вывод бесчисленных следствий, подтверждаемых опытом с той точностью, с которой удалось произвести теоретическое вычисление.

В ряде случаев исходные аксиомы настолько просты, что без труда верится, что это истины в последней инстанции. Так, например, можно показать, что три кита, на которых покоится механика, – закон сохранения энергии, закон сохранения поступательного импульса и закон сохранения вращательного импульса – сводятся к утверждению о равноправности разных мест и направлений пространства.

Однако далеко не все исходные аксиомы науки столь просты. А обязаны ли они быть простыми? Кто может на это ответить? Поль Дирак полагает, что основные аксиомы могут быть и непростыми, но обязательно должны выделяться математическим изяществом и красотой.

Эстетический критерий при обсуждении математических формул?

Да. Оценка уравнений и вычислений как красивых, изящных или, напротив, неуклюжих, громоздких очень распространена среди физиков.

Закон всемирного тяготения Ньютона, несомненно, красивый закон. Вы не согласны со мной? Вы не видите в этой записи ничего красивого?

Читатель, вероятно, скажет, что автор шутит. Почему природа любит красивые уравнения?

Не знаю. Вероятно, господь бог Природа – хороший математик. Ведь все фундаментальные уравнения современной физики, бесспорно, выдерживают эстетический критерий. Можете мне поверить, что изящество и простота математического представления законов электродинамики (уравнения Максвелла) доставляют физику эмоциональное волнение, хотя источником его принято считать лишь произведения искусства.

Но если аксиомы завершенных областей физики так красивы, как утверждает автор, то значит ли, что на них физика может успокоиться? Нет, совсем нет. Об этом свидетельствуют упорные поиски Эйнштейном единой теории поля. Насколько выиграла бы наша система аксиом, если бы удалось их представить как следствия единого закона природы! Поискам такого уравнения, из которого выводились бы и законы механики и законы электродинамики, Эйнштейн посвятил последние десятки лет своей жизни. Увы, титанический труд оказался безуспешным! Будет ли найдена такая генерал-аксиома, покажет будущее.