Страница:

Осталось приобрести только макростеклышко, и тут выбор достаточно широк. Я пока остановился на пятисотдолларовой сотке (Canon EF 100 mm F/2 USM), умеющей снимать макро в масштабе 1:1, но работающей и «нормальным» телевиком-портретником (хотя у Canon есть и тысячедолларовый Canon MP-E 65 mm F/2.8 1-5x Macro, снимающий предметы в масштабе от 1:1 до 5:1, но умеющий только это; пока что я не могу вообразить себе, чтобы увлекся настолько, что мне реально понадобится 5:1), и я задумал подарить его себе на надвигающийся со скоростью курьерского поезда шестидесятилетний юбилей.

Чтобы закончить с объективами, расскажу о двух «экстремальных», которые взял у приятеля, отправляясь на балтийское побережье в отпуск: белорусский восьмимиллиметровый «рыбий глаз» Peleng (отличаясь по фокусному расстоянию от вышеописанных сверхширокоугольников на какие-то не слишком значительные два миллиметра, «рыбий глаз» не делает коррекцию геометрических искажений по краям, что дает суперэффектные картинки со 180-градусным обзором, вписанные в окружность; правда, снимки на аппаратах с неполноразмерной матрицей получаются не круглыми, а лишь кэшированными по высоте) и лыткаринский МС 3М-5 СА, наследник красногорского МТО-500, зеркального, словно телескоп системы Максутова. Увы, качество картинки белорусского «Пеленга» оказалось в полном соответствии с его стосорокадолларовой ценой, и лучшим его применением мне показалось врезание в дверь в качестве глазка. МС 3М-5 СА - совсем другое дело, не зря его дедушка получил в свое время несколько международных премий. Свет в таких зеркальных объективах гуляет внутри корпуса, отражаясь от двух взаимоглядящих зеркал, и потом, сквозь специальную дырку в зеркале большем, попадает в камеру. Это означает, во-первых, фиксированную, и довольно большую, диафрагму, во-вторых - эдакие характерные «бублики» на размытых светлых местах фона, результат наличия упомянутой дырки. Однако снимает МС 3М-5 СА достаточно хорошо, - правда, разница его фокусного расстояния с максимальным фокусным расстоянием EF 70-300mm f4-5.6 IS USM - даже не двукратная, а геморроя из-за отсутствия автофокуса и стабилизации, маленькой дырки и «бубликов» - хоть отбавляй, так что и он не привлек меня настолько, чтобы купить (хоть, конечно, непристойно дешев: 3245 рублей, если покупать прямо в магазинчике при заводе), - зато появилась идея купить лыткаринский же тысячник (МС «Рубинар-10/1000»), и, взяв с собой переходник с зенитовской резьбы на кэноновский байонет, я поехал в Лыткарино, примерять.

За две с небольшим недели отпуска я сделал около трех тысяч снимков (RAW’овских, семи-восьмимегабайтных, я их сбрасывал на висящий на поясе эпсоновский PhotoViewer, без которого или ему подобного просто не понимаю, как сегодня снимать на цифру), - Olympus’ом же, полагаю, не сделал бы и тысячи. Но этого мало: из той тысячи я выкинул бы в корзину восемьсот, а из этих трех - в дело пошла целая тысяча. То есть процент годных снимков заметно вырос. Но и этого мало: целый ряд фотографий просто не появился бы с помощью Olympus’а: сюжеты успели бы рухнуть.

Тем не менее, глядя вперемешку на снимки, сделанные то Canon’ом, то Nikon’ом, то Olympus’ами разных моделей, а то и Casio, и стараясь забыть об упущенном, я прихожу к выводу, что главное - это все же увидеть, что именно стоит снять, правильно скадрировать, правильно определить, где сфокусироваться, выбрать правильную экспозицию. Дальше уже начинаются претензии к качеству, которые играют роль только тогда, когда ты начинаешь своими снимками торговать.

А для сравнения - процентов 70 фотографий на этом сайте сняты разными Olympus’ами: загляните в Portfolio, - там фотографии разных периодов и разных аппаратов смешаны в одну кучу: подите угадайте, какой - сделан чем.

ГОЛУБЯТНЯ: Огород для форрестгампов

Автор: Сергей Голубицкий

Продолжим описание жесткого алгоритма, позволяющего благородной околокомпьютерной публике в прямом смысле слова за час выдать под ключ DVD-диск с увековеченным на нем собственным видеофильмом. Главное достоинство нашего алгоритма - нулевая «учебная курва», то есть отсутствие временных и нервных затрат на изучение сложных мануалов: прочел «Голубятню» и по коням!

Мы остановились на втором этапе алгоритма - нелинейном монтаже. Для работы выбрали программу Ulead MediaStudio Pro 8. После ее инсталляции запускаем модуль Video Editor 8.0 и попадаем в страшное по навороченности, но безобидное по сути сложносоставное окно (рис. 1).

Жмете ОК и, не приходя в сознание (так не успеете испугаться!), приступаете к монтажу. Даю лишь поверхностную рекогносцировку основного окна Video Editor: вся нижняя половина экрана - так называемый монтажный стол (или окно) (Timeline), на который вы будете перетаскивать для последующей сборки кусочки отснятого видеоматериала из библиотеки компонентов (Production Library) - в правой верхней трети (рис. 3).

Теперь заполняем библиотеку компонентов собственными видеоматериалами из тех, что вы только что перелили из камеры на жесткий диск компьютера с помощью программы ScenalizerLive: упираем курсор мыши в опустевшее окно Video из Media Library - контекстное меню - опция Import Video File - находите папку слива - выбираете из нее все файлы - и портируете в библиотеку компонентов. В промежутке появится диалоговое окно с предложением изменить последовательность клипов - в нем ничего менять не нужно - просто жмете ОК.

Философия монтажа в концепции жесткого алгоритма - устранение заведомо бракованных кадров в исходном видеоматериале и соединение полученных клипов с использованием единственного нейтрального перехода. Звуковая составляющая нашей философии - сохранение в первозданном виде оригинальной дорожки и наложение на нее сплошной музыкальной композиции. Допускаю, что последний момент вызовет наибольшее неприятие у публики, еще не изжившей в себе комплекс Пазолини и бредящей в духе «Догмы 95», что музыка уничтожает художественность видеоряда. Успокойтесь, граждане: в ваших видеорядах никакая художественность априорно не ночевала, так что не тешьтесь иллюзиями: хоть удаляйте музыку, хоть добавляйте, все одно выйдет любительская муть. Муть эта, однако, отнюдь не лишена ценности - правда, иного, нехудожественного порядка. Имя ценности - Carpe Diem - уловление момента, бесконечно дорого нашему сердцу и душе уникальностью переживания. Так вот, ничто на свете не передает тональность воспоминаний и ностальгию жизни лучше музыки. Не случайно фраза «Сделай погромче - у меня с этой песней так много связано!» знакома даже самому толстокожему мелофобу.

То есть музыкальную дорожку на оригинальную фонограмму ради усиления тональности запечатленного момента мы все-таки накладывать будем, рискуя вызвать неодобрительное брюзжание Антонелло (ярого противника этой составляющей монтажа). Приступим теперь к практической реализации нашей философии!

После размещения исходных видеоклипов в библиотеке компонентов первым делом займемся устранением заведомого мусора. В юлидовском Video Editor’е для этой цели припасен удобнейший инструмент под названием Multi-trim Video: выделяем мышью в библиотеке компонентов первый по времени клип - контекстное меню - одноименная опция (рис. 4).

По завершении множественного тримминга видеоклипа нажимаете ОК и возвращаетесь в главное окно Video Editor. Обратите внимание: вырезанные вами сцены программа автоматически добавила в конец списка клипов в библиотеке компонентов! По первому разу я не сообразил прокрутить список клипов до самого конца и несколько раз с дури повторял тримминг, так что учитесь на чужом ламерском опыте.

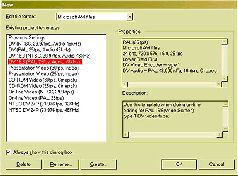

Полезный совет: Video Editor сохраняет за вырезанными сценами оригинальное название клипа, поэтому при установленном по умолчанию режиме воспроизведения - Thumbnail - вы рискуете окончательно запутаться уже после тримминга первого же клипа. Нажмите на иконку меню Thumbnail Display Mode и поменяйте режим воспроизведения на Description - в этом случае рядом с картинкой клипа вы получите его описание, по которому будет нетрудно восстановить последовательность сцен (рис. 5).

Теперь мы готовы к переносу всех видеосцен из библиотеки компонентов на монтажный стол (Timeline) программы для окончательной сборки. Делается это элементарно: выделяете первый по времени клип и перетаскиваете его мышкой в окно Timeline таким образом, чтобы начало клипа совпало с началом дорожки Video 1. За правильное распределение изображения и звука не беспокойтесь - программа сама все разнесет по дорожкам Video 1 и Audio 1.

Тут же, не отходя от кассы, куем горячее железо дальше: цепляем второй клип и перетаскиваем его в самый конец той же дорожки Video 1, однако соединяем не в стык, а с небольшим захлестом, задвигая начало второго клипа влево от конца первого клипа на две секунды. Промахнуться не бойтесь: длительность захлеста постоянно отображается на экране (рис. 6).

Продолжим через неделю.

Наука: Уроки астрономии

Автор: Александр Бумагин

Однажды отец моего одноклассника, военный, сильно удивил меня тем, что попросил супругу переместить две звезды на его погонах на пять миллиметров. Зачем, спрашиваю? Что-то изменилось? Нет, говорит, но теперь так надо по уставу. И мне представилось огромное здание, в котором сотни людей восемь часов в день, пять дней в неделю размышляют о позициях звездочек на погонах и ширине лампасов на брюках. Не знаю, есть ли НИИ военной формы, но наверняка есть люди, перед которыми высокое командование ставит такие вопросы и которые получают за это деньги. Наши с вами.

Отныне планетой считается небесное тело, которое удовлетворяет трем условиям. Первое: объект должен двигаться вокруг звезды. Этот критерий не дает стать планетами Луне или, скажем, большим спутникам Юпитера.

Второе: объект должен быть достаточно массивен для того, чтобы находиться в гидростатическом равновесии. Несмотря на, возможно, неожиданное для читателя обращение к гидростатике, она упоминается здесь не случайно. Даже планеты земной группы, обладающие твердой поверхностью, не способны уравновесить силами упругости собственную же гравитацию. Под действием сил притяжения огромные твердые массы «текут», принимая обычную для жидкости в невесомости форму - сферу. Этот пункт определения не дает пробиться в планеты астероидам и другим «угловатым» малым телам.

Наконец, третье: в данном месте пространства объект должен доминировать, то есть быть способным изгнать или захватить все прочие тела в окрестностях своей орбиты. Последнее условие тоже зависит от массы небесного тела, и пороговое значение этой величины изменяется в зависимости от расстояния до звезды. Очевидно, что чем дальше от звезды, тем большее пространство должна «контролировать» планета (это наглядно подтверждается возрастающими интервалами между орбитами планет в Солнечной системе).

Более точных формулировок последнего пункта в резолюции МАС нет, но Плутон, по мнению большинства участников ассамблеи, порог перейти не сумел и остался за стенами элитного дома. Теперь он карликовая планета (не путать с астероидами). Чтобы стать карликовой планетой, нужно всего лишь вращаться вокруг звезды и находиться в гидростатическом равновесии. Одновременно Харон получил «повышение» и перестал считаться спутником Плутона, так как общий центр тяжести этих объектов находится вне самих тел. Плутон и Харон отныне- двойная карликовая планета.

Спору нет: четкое определение порядку только способствует. Но так ли уж нужно было менять устоявшийся порядок и низвергать Плутон? Скажем, давно ли вы слышали в новостях о последних политически значимых распоряжениях английской королевы? По сути, в Великобритании политику вершат совсем другие лица, однако никто не мешает существовать и королеве, и королевству, ибо- традиции. Стоило ли рушить научные традиции и иначе классифицировать объект, о котором не узнали ровным счетом ничего нового? Нельзя ли было, наконец, просто сделать для Плутона исключение, раз уж мировое научное сообщество не хочет расширять перечень планет за счет открываемых на окраинах Солнечной системы объектов? В Интернете появилась масса высказываний на эту тему, и что самое интересное, даже люди далекие от науки не остались в стороне.

Директор центра малых планет МАС Брайан Марсден (Brian Marsden) считает, что будет гораздо проще, если планет станет восемь, а малых планет- множество. Впрочем, странно было бы слышать что-то другое от человека, «отвечающего» именно за малые планеты. Теперь в числе его подопечных окажутся и Плутон, и Харон, и Зена и все прочие карлики, которые наверняка найдутся во множестве в скором будущем. Впрочем, дело, наверное, не столько в заинтересованности группы лиц, а в том, что итог ассамблеи- самый сенсационный из всех возможных. Про открытия планет все слышали, а вот про закрытия- никто. Судьба Плутона встает в один ряд с такими громкими темами, как жизнь на Марсе, столкновение с кометами, падение астероидов и поиск внеземного разума. Астрономы сумели привлечь к себе внимание, ничего, собственно, не открыв, при этом далеко не все оказались сторонниками разжалования Плутона.

Российские ученые в основном соглашаются с тем, что существовавшее определение планеты слишком широко и что оно требует уточнения. В то же время статус самого Плутона вряд ли стоило официально менять. Кроме того, что теперь в одно мгновенье устарели астрономические книги и справочники, 24августа был создан опасный прецедент. А вдруг в один прекрасный день кому-то придет в голову мысль, что планета, к примеру, должна быть твердой и, следовательно, все наши газовые гиганты, допустим, «недоразвитые звезды-карлики»? Опять же Сатурну можно «показать красную карточку» за его кольца, а Урану- за хамское вращение на боку. Было бы желание. А еще «палату» планет можно сделать выборной. Вполне соотносится с демократическим духом нашего времени. У каждой планеты- свой избирательный блок, своя реклама, в общем, целый бизнес. К сожалению, это не так утопично, как кажется. Люди давно научились делать деньги из воздуха, лишь бы этот воздух сотрясался скандалами, и дело тут не только в журналистах.

Начнем издалека. Наши предки назвали планетами «блуждающие светила», движение которых среди звезд удавалось заметить. Таких планет в «дотелескопическую» эпоху знали всего пять. Коперник в XVI веке приравнял Землю к остальным планетам, доведя их количество до шести. Впрочем, Уран тоже можно рассмотреть на пределе возможности глаза, но только Вильям Гершель в XVIII веке с помощью телескопа сумел заметить его движение по небу. Планет стало семь. В первую же ночь следующего века итальянец Пиацци открыл Цереру- первый астероид. Надо сказать, что астероид- понятие, которое прижилось позже, а Пиацци был уверен, что открыл именно планету, хотя он ее и не искал, а найдя, принял сперва за комету. Но в следующие годы подобных открытий было столько, что для всех тел, обнаруженных между Юпитером и Марсом, придумали термин «малая планета» или «астероид» (подобный звезде). Так ученые впервые «испугались» слишком большого числа планет. Тем временем отклонения Урана от его расчетной орбиты спровоцировали долгие поиски причины - восьмой планеты. В середине девятнадцатого века Джон Адамс и Урбен Леверье сумели рассчитать путь возмущающего светила и, несмотря на то что оба в расчетах слегка ошиблись, Нептун в указанной области неба разыскали. Поисками девятой планеты тоже занимались целенаправленно, поскольку отклонения в движении Урана и Нептуна нельзя было объяснить влиянием известных тел. С этими расчетами, правда, также вышла путаница, и Клайд Томбо в 1930 году обнаружил виновника нынешнего скандала совершенно случайно.