Страница:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- Следующая »

- Последняя >>

Бернард Корнуэлл

Скиталец

В знак дружеского расположения и глубокой признательности посвящаю этот роман Джун Белл и Эдди Беллу

Часть первая

Стрелы на холме

Англия, октябрь 1346 года

Стоял октябрь, месяц ежегодного умирания природы, когда перед наступлением зимы крестьяне забивают скот, а северные ветры дышат стужей. Осень уже вызолотила каштаны, кроны буков казались объятыми пламенем, а дубовая листва — отчеканенной из бронзы. Томас из Хуктона вместе со своей подружкой Элеонорой и другом, священником Хоббом, добрались до затерянной в холмах фермы, когда уже пал сумрак, так что отворить им хуторянин отказался, однако через дверь крикнул, что путники могут заночевать в хлеву. Под шелест дождя Томас завел их единственную лошадь под полуразвалившуюся соломенную кровлю, где гости обнаружили поленницу дров, шесть свиней за крепкой оградой из жердей и множество разбросанных перьев: похоже, тут недавно ощипали курицу. Это напомнило отцу Хоббу, что нынче день Святого Галла, и он тут же поведал Элеоноре, как сей благословенный муж, вернувшись домой в зимний вечер, увидел уплетающего его ужин медведя.

— Святой велел зверю убираться, — рассказывал священник. — Уж он-то знал, как с ними разговаривать. Однако потом передумал и послал зверюгу за хворостом.

— Да, я видела это на картинке, — откликнулась Элеонора. — Кажется, этот медведь потом стал его слугой, верно?

— Стал, — подтвердил отец Хобб, — а все потому, что Галл был святым человеком. Медведь, он ведь кому ни попадя хворост таскать не станет. Только святому, это уж точно.

— Галл не абы какой святой, а святой покровитель кур, — встрял Томас, знавший о таких делах, пожалуй, побольше самого отца Хобба. — Ну скажите на милость, зачем курам понадобился свой святой?

— Выходит, этот Галл покровитель кур? — уточнила Элеонора, несколько озадаченная ироническим тоном Томаса. — Не медведей?

— Кур, — со знанием дела подтвердил отец Хобб. — Но не их одних, а всей домашней птицы.

— Но почему? — не отставала девушка.

— Потому что однажды он изгнал из одной молодой девицы злого демона, — объяснил священник. Это был молодой, широколицый, коренастый малый из крестьянской семьи, с ежиком непокорных волос, жестких словно колючки ерша. Восторженный и рьяный, он страсть как любил рассказывать истории из жизни святых: — Поначалу этого демона пыталась взять в оборот целая орава епископов, но нечистому хоть бы что. И тут, когда все уже почти отчаялись, явился святой Галл и проклял его! Взял и проклял! Демон в ужасе заорал, — клирик, для пущей убедительности, помахал в воздухе руками, изображая охватившую злого духа панику, — и вылетел вон из ее тела. Да, ей-богу, вылетел, и с виду он был точь-в-точь как черная курица. Черная курица-молодка.

— Вот такой картинки я никогда не видела, — промолвила Элеонора по-английски (она, как всегда, говорила с сильным французским акцентом) и, устремив взгляд во мрак за дверью коровника, мечтательно добавила: — Но мне бы очень хотелось посмотреть, как настоящий медведь несет охапку валежника.

Томас сидел рядом с ней, вглядываясь в сырой, подернутый тонкой пеленой тумана сумрак. Он не был уверен, что нынче и впрямь день Святого Галла, ибо, находясь в дороге, потерял счет времени. Может быть, уже день Святого Андрея?[1] С уверенностью Томас мог лишь сказать, что идет октябрь и что с Рождества Христова минуло тысяча триста сорок шесть лет, но вот насчет дня у него уверенности не было. Дней-то много, и сбиться со счету — дело немудреное. Его отец как-то отслужил все воскресные службы в субботу, и на следующий день ему пришлось повторять все заново. Томас украдкой сотворил крестное знамение: он был незаконным отпрыском священника, а это, говорят, сулит дурную судьбу. Он поежился. Воздух полнился тяжестью, никак не связанной ни с заходом солнца, ни с грозовыми тучами, ни с туманом.

«Господи, помоги нам», — подумал Томас, чуя кроющееся в этом сумраке зло, и, снова сотворив крестное знамение, прочел про себя молитву, обратившись к святому Галлу и его послушному медведю. В Лондоне Томасу довелось однажды видеть медведя, плясавшего на привязи. Зубы его превратились в гнилые желтые пеньки, а на боках запеклась кровь от хозяйского стрекала. Уличные псы рычали на беднягу, и бежали за ним, и шарахались, стоило только зверю развернуться к ним.

— Скоро мы будем в Дареме? — спросила Элеонора, на сей раз по-французски, на своем родном языке.

— Думаю, завтра, — ответил Томас, по-прежнему глядя на север, где землю окутывала тяжкая тьма, и тут же пояснил по-английски отцу Хоббу: — Она спросила, когда мы доберемся до Дарема.

— Завтра, ежели то будет угодно Господу, — сказал священник.

— Завтра ты сможешь отдохнуть, — пообещал Томас Элеоноре по-французски.

Она была в тягости, и ребенок, «ежели то будет угодно Господу», должен был родиться весной. Сам Томас пока еще плохо представлял себя в роли отца и сомневался, что созрел для этого, но Элеонора была счастлива, а ему хотелось доставить своей подруге удовольствие, поэтому парень делал вид, будто счастлив ничуть не меньше. В конце концов, временами это соответствовало действительности.

— Кроме того, — изрек отец Хобб, — завтра мы получим ответы на наши вопросы.

— Завтра, — поправил его Томас, — мы зададим свои вопросы.

— Господь не допустит, чтобы мы тащились в такую несусветную даль попусту, — отрезал священник и, чтобы пресечь со стороны Томаса возможные возражения, извлек скудный ужин. — Вот весь хлеб, какой у нас остался. А часть сыра и яблоко надо приберечь на завтра. — Отец Хобб осенил снедь крестным знамением, благословляя трапезу, и разломил сыр на три части. — Но и оставаться голодными на ночь тоже негоже.

С наступлением темноты резко похолодало. Недолгий дождь кончился, а с ним стих и ветер. Томас лег спать ближе всех к двери коровника, но через какое-то время, уже после того как ветер унялся, он проснулся, потому что на небосклоне, на севере, вдруг показался свет.

Томас перекатился и сел, мигом позабыв обо всем, что ему говорили, позабыв о голоде и обо всех мелких, но изрядно отравляющих жизнь неудобствах. Все это не имело значения по сравнению с возможностью увидеть Грааль. Святой Грааль, драгоценнейший из всех даров Христа человечеству, утраченный более тысячи лет назад. Небесное свечение виделось ему светящейся кровью, окруженной сиянием — подобно нимбу, осеняющему чело святого. Небо наполнилось ослепительными переливами света.

Томасу хотелось верить, что чаша Грааля действительно существовала. Он думал о том, что если эту чашу удастся найти, то наполняющая ее кровь Спасителя сможет впитать в себя все зло этого мира, избавив от него человечество. Безумная надежда на то, что в эту октябрьскую ночь ему на пламенеющем небосклоне и впрямь была явлена чаша Грааля, была столь велика, что глаза парня наполнились слезами. Образ постепенно утратил четкость, но оставался зримым, и ему вдруг привиделось, что над кипящим содержимым священного сосуда поднимаются испарения, а позади чаши воспаряют к горним высотам ангелы, на белоснежных крыльях которых пляшут блики мистического огня. Весь северный небосклон обратился в дым, золото и багрянец — своего рода лучезарное знамение, явленное сомневающемуся Томасу.

— О Господи! — выдохнул он, отбросив одеяло, и приподнялся на колени на холодном пороге хлева. — О Господи!

— Томас?

Оказалось, что Элеонора проснулась. Она села рядом с ним, вгляделась в ночь и по-французски промолвила:

— Огонь. C'est un grand incendie[2]. — В голосе ее слышался трепет.

— C'est un incendie? — спросил Томас и лишь потом, полностью проснувшись, увидел, что горизонт действительно окрашен заревом, а языки пламени, поднимаясь вверх, освещают чашу облаков.

— Там армия, — прошептала Элеонора по-французски. — Глянь! — Она указала на еще одно зарево, чуть в стороне.

Такие же огни они видели в небе Франции. Свет пламени отражался в облаках, обозначая места стоянок английской армии, двигавшейся через Нормандию и Пикардию.

Все еще не отрывая взора от пламенеющего небосклона, Томас с разочарованием переспросил:

— Это действительно армия? Не Грааль?

— Томас? — Теперь в ее голосе звучало беспокойство.

— Не обращай внимания, — сказал он.

Будучи внебрачным сыном священника, Томас вырос на Священном Писании, а в Евангелии от Матфея предсказано, что в конце времен будут битвы и слухи о битвах. Священное Писание возвещает, что мир придет к своему концу в безумии, неразберихе и кровопролитии войны. Томасу вспомнилось, как в последней деревушке, через которую они проходили, местные жители взирали на них с подозрением, а угрюмый священник даже объявил путников шотландскими лазутчиками. В ответ отец Хобб взъерепенился и даже обещал поколотить сельского пастыря, но Томас успокоил их обоих, а потом поговорил с пастухом, который сказал, что видел дым на северных холмах. По словам пастуха, шотландцы маршировали на юг, хотя женщина, которая вела дом священника, заявила, что эти шотландцы никакие не воины, а разбойники, промышляющие угоном скота.

"Надо закрывать на ночь дверь, — сказала она, — и задвигать хорошенько засовы. Тогда и никакие шотландцы не страшны ".

Дальний свет угас. То был не Грааль.

— Томас! — Элеонора смотрела на него, беспокойно сдвинув брови.

— Мне приснился сон, — промолвил он. — Сон, и ничего больше.

— Я почувствовала, как шевельнулся малыш, — сказала девушка, касаясь его плеча. — Мы с тобой поженимся?

— В Дареме, — заверил ее Томас, который сам был незаконнорожденным и вовсе не хотел, чтобы и его ребенок тоже носил это позорное пятно. — Завтра мы доберемся до города, обвенчаемся в храме, а потом уже зададим свои вопросы.

И мысленно взмолился, чтобы на один из этих вопросов им ответили: «Никакого Грааля не существует». Пусть то, что он видел, окажется лишь сном, или мороком, или просто отблеском походных костров в облаках. Пусть будет так, ибо иначе можно сойти с ума. Пусть будет так, и тогда он сможет бросить все эти поиски, забыть о Граале и снова стать тем, кем он был и хотел быть всегда. Лучником английского короля.

— Как пламя твоих уст исполняет нас рвения к истине, пусть так же осветит оно нам путь к успеху! — произнес он вслух и, подавшись в истовом порыве вперед, стукнулся лбом о грубый каменный столб, поддерживавший угол крыши свинарника. Ощутив боль, де Тайллебур уже намеренно ударился головой о камень еще несколько раз и, когда почувствовал, как с рассеченного лба тонкой струйкой потекла кровь, воскликнул: — О блаженный Доминик, будь ты благословен во славе своей пред ликом Господа! Освети наш путь!

Кровь уже была на губах доминиканца, и, слизнув ее и ощутив солоноватый вкус, он задумался о безмерности страданий, каковые претерпели святые и мученики во имя церкви. Руки его судорожно сжались, на изможденном лице расцвела улыбка.

Солдаты, которые предыдущей ночью сожгли дотла большую часть деревни, изнасиловали всех женщин, которым не удалось убежать, и убили мужчин, пытавшихся этих женщин защитить, теперь почтительно взирали на то, как священник бьется головой о заляпанный кровью камень.

— Доминик, — выдохнул Бернар де Тайллебур, — о, Доминик!

Некоторые воины осенили себя крестом, ибо святого человека ни с кем не спутаешь: это они могли распознать сразу. Один или двое даже преклонили колени, хотя в длинных кольчугах делать это не особенно сподручно, но большинство попросту опасливо таращились, кто на святошу, а кто на его слугу, сидевшего перед свинарником и дерзко встречавшего их взгляды.

Как и сам Бернар де Тайллебур, слуга был французом, но что-то в его облике наводило на мысль о более экзотическом происхождении. Его желтоватая кожа была почти столь же смуглой, как у мавра, а длинные, гладкие, черные как вороново крыло волосы придавали узкому лицу хищный, зловещий вид. Этот малый носил кольчугу, а на поясе у него висел меч, и хотя он был всего-навсего слугой священника, но держался уверенно и с достоинством. Его нарядная, аккуратная одежда производила странное впечатление, ибо все войско в целом изрядно смахивало на шайку оборванцев. Имени этого человека никто не знал, да никто и не интересовался, как не спрашивали его и о том, почему он держится особняком, сторонясь всех остальных слуг и солдат. В левой руке таинственный слуга держал сейчас кинжал с очень длинным, тонким клинком, а когда понял, что к нему обращено достаточно много взоров, стал балансировать этим ножом, поместив его острие на кончик пальца. Клинок не ранил кожу, ибо находился в импровизированных ножнах — отрезанном пальце латной рукавицы. Вот уже кинжал, сверкая, закрутился в воздухе, а потом опять остановился и застыл неподвижно. При этом слуга даже не смотрел на нож: взгляд его темных глаз был сосредоточен на солдатах. Священник же, не обращая на это представление ни малейшего внимания, заунывно читал молитвы. Щеки его были в разводах крови.

— Доминик! Доминик! Озари нам путь!

Нож завертелся снова, сталь поблескивала в слабом свете туманного утра.

— На коней! По седлам, бездельники! Пошевеливайтесь! — послышался зычный голос седого мужчины, проталкивавшегося сквозь толпу зевак со свисавшим с левого плеча большим щитом. — На что, дьявол всех вас раздери, вы тут глазеете? Во имя Иисуса на Его проклятом кресте, что это еще за чертов балаган? Или кому-то кажется, будто у нас уйма времени? Пошевеливайтесь, ради Христа! Живее!

На его щите красовался красного цвета герб, но краска настолько выцвела, а кожа щита была такой потертой и побитой, что разобрать символ не представлялось возможным.

— О муки Христовы! — вскричал мужчина, воззрившись на доминиканца и его слугу. — Святой отец, мы сейчас уходим! Прямо сейчас! Я не буду дожидаться молитв и всего прочего. — Он повернулся к своим солдатам: — По седлам, кому сказано! Порастрясите кости, нас ждет работенка.

— Дуглас! — вырвалось у доминиканца.

Седой человек быстро обернулся.

— Меня зовут сэр Уильям, и тебе, святой отец, стоило бы это усвоить!

Священник заморгал, видимо еще не совсем очнувшись от молитвенного экстаза, потом встряхнулся, небрежно поклонился, как бы признавая свою оплошность, и пояснил:

— Я разговаривал с благословенным Домиником.

— Ну, это дело важное. Надеюсь, ты попросил его убрать этот чертов туман?

— Он сам поведет нас сегодня. Он укажет нам путь!

— Тогда ему самое время натянуть свои чертовы сапоги, — проворчал священнику сэр Уильям Дуглас, рыцарь из Лиддесдейла, — потому как готов твой святой или нет, а мы выступаем.

Старая, тронутая по кайме и на локтях ржавчиной кольчуга сэра Уильяма была не раз пробита в боях, так что новые кольца бросались в глаза, а видавший виды щит был испещрен вмятинами, как лицо шрамами. Ему минуло сорок шесть, и он утверждал, что носит самое меньшее по одному рубцу, оставленному мечом, копьем или стрелой, за каждый год, высеребривший сединой его короткую бородку.

— Поехали, отец, — добавил рыцарь, распахивая тяжелые ворота хлева. — У меня есть для тебя лошадь.

— Я пойду пешком, — сказал Бернар де Тайллебур, взяв крепкий посох с кожаной петлей, пропущенной сквозь навершие.

— Ну, тогда ты и речку перейдешь «аки посуху», не намочив ног, а? — усмехнулся сэр Уильям. — А заодно, надо думать, и твой слуга.

Во всем отряде он был единственным, на кого набожность французского доминиканца не производила ни малейшего впечатления. Вот в хорошо вооруженном, уверенном в себе слуге священника угадывался человек опасный, но все знали, что сэр Уильям Дуглас не боится никого на свете. Он был таном, пограничным вождем, защищавшим свою землю огнем и копьем, и вряд ли мог проникнуться трепетом перед каким-то ретивым святошей из Парижа. По правде сказать, рыцарь не больно-то жаловал святош, но взять с собой в этот утренний рейд Бернара де Тайллебура ему велел сам король, и сэр Уильям нехотя согласился.

Солдаты между тем садились в седла. Поскольку боя не предвиделось, все были вооружены легко. Некоторые, как и их командир, все-таки не расстались со щитами, но многие решили обойтись одними мечами. Бернар де Тайллебур в мокрой, заляпанной грязью рясе поспешил к сэру Уильяму.

— Вы собираетесь войти в город?

— Конечно нет. Я не стану соваться в этот чертов город. У нас перемирие, разве ты не помнишь?

— Но если у нас перемирие...

— Если, черт возьми, перемирие, то, значит, и перемиримся.

Французский священник хорошо знал английский, но ответ командира отряда понял не сразу.

— Значит, схваток не будет?

— Между нами и горожанами? Нет, не будет. Кстати, на сто миль окрест нет никаких английских вояк, вот так-то. Мы собираемся не драться, а прошерстить окрестности, чтобы раздобыть еду и фураж. Еду и фураж, святой отец! Чтобы выигрывать войны, нужно кормить людей и лошадей, — произнес сэр Уильям, взбираясь на подведенного оруженосцем коня. Он вставил носки сапог в стремена, взялся за поводья и добавил: — Я доставлю тебя к самому городу, отец, но дальше тебе уже придется крутиться самому.

— Крутиться? — переспросил Бернар, но сэр Уильям уже повернул лошадь, пришпорил ее и направил на разбитую глинистую дорогу, пролегавшую между двумя низкими каменными оградами. Двести верховых ратников, казавшихся в это унылое утро мрачными серыми тенями, последовали за ним и священником, покачиваясь на своих рослых, заляпанных грязью лошадях и стараясь не сбиться с темпа. Слуга двинулся за своим хозяином с невозмутимым спокойствием: судя по всему, этот малый привык находиться среди солдат. Более того, его поведение позволяло предположить, что оружием он владеет лучше многих бойцов сэра Уильяма.

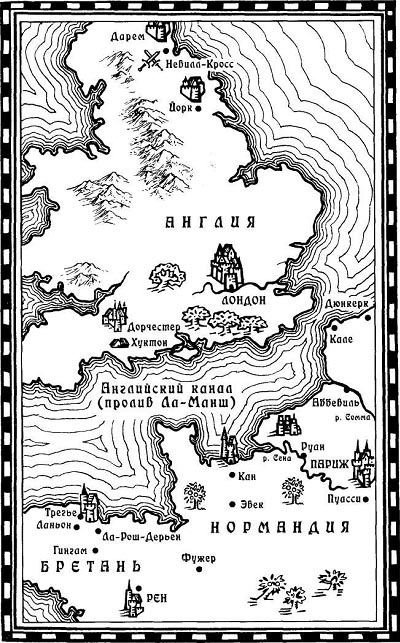

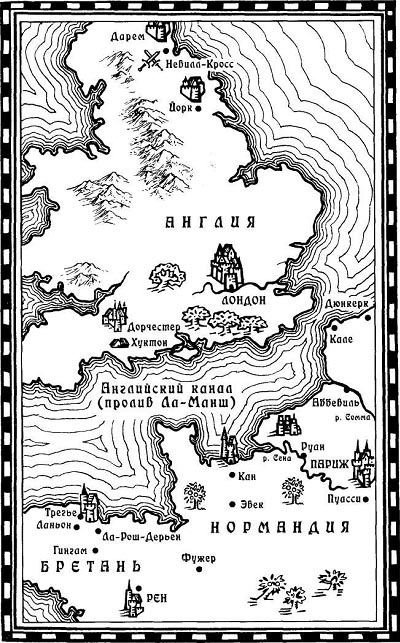

Доминиканец и его слуга были отправлены в Шотландию наряду с дюжиной других посланцев короля Франции Филиппа Валуа к шотландскому королю Давиду Второму. Это посольство было криком о помощи. Англичане огнем и мечом прошли по Нормандии и Пикардии, наголову разгромили французскую армию возле деревни под названием Креси, и теперь их лучники удерживали дюжину крепостей в Бретани, тогда как всадники совершали опустошительные набеги из наследственных владений Эдуарда Английского в Гаскони.

Все это и само по себе было хуже некуда, а вдобавок еще вся Европа убедилась, что Францию можно разорять и грабить совершенно безнаказанно. В настоящее время король Эдуард осаждал важный стратегический пункт, большой портовый город Кале. Филипп Валуа делал что мог для того, чтобы снять эту осаду, но близилась зима, а результата все не было; французские рыцари ворчали, что их король — плохой воин. В таких обстоятельствах он счел за благо обратиться к Давиду Шотландскому, сыну Роберта Брюса, с предложением вторгнуться в Англию. При этом французы рассчитывали, что англичанам придется снять осаду Кале, чтобы защитить свою землю; шотландцам же они внушали, что поскольку войска Англии увязли где-то на материке, то ли в Бретани, то ли в Гаскони, то страна беззащитна и станет для них легкой добычей. И, разумеется, шотландцы не устояли перед соблазном безнаказанно посчитаться со своими исконными врагами.

Их армия вторглась на юг.

То была самая большая армия, когда-либо посылавшаяся Шотландией через южную границу. В поход отправились все знатнейшие лорды, сыновья и внуки воителей, посрамивших Англию в кровавой сече Бэннокберна. Эти лорды вели за собой свои закаленные в бесчисленных и нескончаемых пограничных стычках дружины, но на сей раз к ним присоединились также вожди кланов с гор и островов, предводители диких племен, говоривших на невразумительной тарабарщине и сражавшихся как черти, вырвавшиеся из ада на волю. Тысячи свирепых бойцов отправились в Англию за добычей, и французские послы с чувством исполненного долга отбыли домой. Они собирались доложить Филиппу Валуа, что Эдуард Английский наверняка снимет осаду с Кале, как только узнает, что отряды короля Давида разоряют его северные окраины.

Французские послы отплыли домой, и только Бернар де Тайллебур остался, поскольку у него было дело в северной Англии. В первые дни вторжения он не испытал ничего, кроме досады. Шотландская армия насчитывала двенадцать тысяч воинов, больше, чем было у Эдуарда Английского, когда тот разбил французов при Креси, однако, перейдя границу, это могучее войско застряло перед небольшой крепостишкой, которую оборонял гарнизон из тридцати восьми человек. Крепость, конечно, взяли, и все тридцать восемь ее защитников погибли, но шотландцам это стоило четырехдневной задержки. Еще больше времени ушло на переговоры с жителями Карлисли, заплатившими золотом за то, чтобы их город не подвергся разграблению, после чего молодой шотландский король и его доблестное войско три дня предавались грабежу в великом приорате Черных Каноников в Хэксэме. Теперь, спустя десять дней после пересечения границы, изрядно поблуждав по вересковым пустошам северной Англии, шотландцы добрались-таки до Дарема. Город предложил им выкуп в тысячу золотых фунтов, и король Давид дал горожанам два дня, чтобы собрать деньги.

А это значило, что у Бернара де Тайллебура было два дня, чтобы найти способ войти в город, с каковой целью, шлепая по грязи, то и дело поскальзываясь, почти ничего не видя из-за тумана, он следовал за сэром Уильямом Дугласом в долину, через речку и вверх по крутому склону.

— В какой стороне город? — спросил он рыцаря.

— Когда туман поднимется, святой отец, я скажу тебе.

— Думаешь, они будут соблюдать перемирие?

— А как же, в Дареме полно святых людей вроде тебя, — с усмешкой ответил сэр Уильям, — а главное, они до смерти напуганы.

Действительно, именно деревенские монахи вели переговоры о выкупе, и сэр Уильям уговаривал короля не соглашаться на их предложения. По его разумению, монахи последнего не предложат, и ежели они сулят тысячу фунтов, то самое лучшее — перебить их и забрать две. Увы, король Давид не оценил столь здравого подхода. Большую часть юности Давид Брюс провел во Франции и нахватался там представлений о рыцарской чести и морали, каковые никогда не обременяли сэра Уильяма.

— Ежели попадешь в город, ты будешь там в безопасности, — заверил священника старый вояка.

Всадники поднялись на вершину холма, и сэр Уильям, повернув на юг, поехал вдоль гребня, все еще придерживаясь окаймленной каменной оградой дороги, которая под конец вывела их к перекрестку. Здесь обнаружилась убогая, буквально в четыре лачуги, деревенька. Хижины были такими приземистыми, что их соломенные крыши казались торчащими прямо из комковатой, заросшей сорняками почвы. В центре перекрестка грязные борозды обходили заросший травой и крапивой участок, на котором стоял кренившийся к югу каменный крест. Остановив лошадь рядом, сэр Уильям принялся разглядывать обвивавшего его резного дракона. У креста недоставало одного конца. Дюжина солдат, спешившись, шмыгнули в низенькие хижины. Однако они не нашли никого и ничего, хотя в одном очаге еще тлели огоньки, которые шотландцы и использовали, чтобы поджечь соломенные крыши. Кровли занимались неохотно, ибо солома отсырела и слежалась настолько, что поросла мхом и грибами. Выпростав ногу из стремени, сэр Уильям попытался пинком свалить поломанный крест. Тот, однако, устоял, а рыцарь, приметив на лице Бернара де Тайллебура неодобрение, фыркнул и нахмурился.

— Это никакое не святое место, отец, а распроклятая нечестивая Англия! — Он указал на резного дракона с разинутой пастью: — Разве это не безобразная, мерзопакостная тварь, а?

— Драконы суть творения греха, порождения дьявола, — отозвался Бернар де Тайллебур. — Им ли не быть мерзостными и безобразными?

— Дьявольское отродье, а? — Сэр Уильям снова пнул чудище ногой. — Моя матушка, — пояснил он после третьего безрезультатного пинка, — всегда говорила мне, что проклятые англичашки прячут свое краденое золото как раз под такими вот украшенными драконами крестами.

— Никакого золота, — с досадой проворчал сэр Уильям и, созвав своих людей, повел их на юг, подальше от едкого, сделавшего придорожный туман еще гуще, дыма разгоревшихся-таки хижин.

Он высматривал скот, который можно было бы отогнать к основным силам шотландцев, но поля и пастбища оказались пусты. Позади всадников зарево горящей деревни окрасило облака и туман алыми и золотыми отблесками, которые постепенно тускнели, оставляя после себя лишь запах гари. И тут неожиданно, словно донесшись с небесной выси, послышался наполнявший этот пустой мир тревогой перезвон колоколов. Уильям, которому показалось, что звук исходит с востока, свернул с дороги сквозь пролом в стене, выехал в поле, привстал на стременах и настороженно прислушался. Увы, густой туман сбивал с толку. Определить, с какого расстояния и даже с какой стороны доносился звон, было невозможно, а потом он оборвался, смолк так же внезапно, как и начался. Туман начинал редеть, клочьями улетучиваясь сквозь окрашенные осенью в оранжевый цвет кроны вязов. Пустой выпас, где Бернар де Тайллебур опустился на колени и громко затянул молитву, усеивали белые шляпки грибов.

Стоял октябрь, месяц ежегодного умирания природы, когда перед наступлением зимы крестьяне забивают скот, а северные ветры дышат стужей. Осень уже вызолотила каштаны, кроны буков казались объятыми пламенем, а дубовая листва — отчеканенной из бронзы. Томас из Хуктона вместе со своей подружкой Элеонорой и другом, священником Хоббом, добрались до затерянной в холмах фермы, когда уже пал сумрак, так что отворить им хуторянин отказался, однако через дверь крикнул, что путники могут заночевать в хлеву. Под шелест дождя Томас завел их единственную лошадь под полуразвалившуюся соломенную кровлю, где гости обнаружили поленницу дров, шесть свиней за крепкой оградой из жердей и множество разбросанных перьев: похоже, тут недавно ощипали курицу. Это напомнило отцу Хоббу, что нынче день Святого Галла, и он тут же поведал Элеоноре, как сей благословенный муж, вернувшись домой в зимний вечер, увидел уплетающего его ужин медведя.

— Святой велел зверю убираться, — рассказывал священник. — Уж он-то знал, как с ними разговаривать. Однако потом передумал и послал зверюгу за хворостом.

— Да, я видела это на картинке, — откликнулась Элеонора. — Кажется, этот медведь потом стал его слугой, верно?

— Стал, — подтвердил отец Хобб, — а все потому, что Галл был святым человеком. Медведь, он ведь кому ни попадя хворост таскать не станет. Только святому, это уж точно.

— Галл не абы какой святой, а святой покровитель кур, — встрял Томас, знавший о таких делах, пожалуй, побольше самого отца Хобба. — Ну скажите на милость, зачем курам понадобился свой святой?

— Выходит, этот Галл покровитель кур? — уточнила Элеонора, несколько озадаченная ироническим тоном Томаса. — Не медведей?

— Кур, — со знанием дела подтвердил отец Хобб. — Но не их одних, а всей домашней птицы.

— Но почему? — не отставала девушка.

— Потому что однажды он изгнал из одной молодой девицы злого демона, — объяснил священник. Это был молодой, широколицый, коренастый малый из крестьянской семьи, с ежиком непокорных волос, жестких словно колючки ерша. Восторженный и рьяный, он страсть как любил рассказывать истории из жизни святых: — Поначалу этого демона пыталась взять в оборот целая орава епископов, но нечистому хоть бы что. И тут, когда все уже почти отчаялись, явился святой Галл и проклял его! Взял и проклял! Демон в ужасе заорал, — клирик, для пущей убедительности, помахал в воздухе руками, изображая охватившую злого духа панику, — и вылетел вон из ее тела. Да, ей-богу, вылетел, и с виду он был точь-в-точь как черная курица. Черная курица-молодка.

— Вот такой картинки я никогда не видела, — промолвила Элеонора по-английски (она, как всегда, говорила с сильным французским акцентом) и, устремив взгляд во мрак за дверью коровника, мечтательно добавила: — Но мне бы очень хотелось посмотреть, как настоящий медведь несет охапку валежника.

Томас сидел рядом с ней, вглядываясь в сырой, подернутый тонкой пеленой тумана сумрак. Он не был уверен, что нынче и впрямь день Святого Галла, ибо, находясь в дороге, потерял счет времени. Может быть, уже день Святого Андрея?[1] С уверенностью Томас мог лишь сказать, что идет октябрь и что с Рождества Христова минуло тысяча триста сорок шесть лет, но вот насчет дня у него уверенности не было. Дней-то много, и сбиться со счету — дело немудреное. Его отец как-то отслужил все воскресные службы в субботу, и на следующий день ему пришлось повторять все заново. Томас украдкой сотворил крестное знамение: он был незаконным отпрыском священника, а это, говорят, сулит дурную судьбу. Он поежился. Воздух полнился тяжестью, никак не связанной ни с заходом солнца, ни с грозовыми тучами, ни с туманом.

«Господи, помоги нам», — подумал Томас, чуя кроющееся в этом сумраке зло, и, снова сотворив крестное знамение, прочел про себя молитву, обратившись к святому Галлу и его послушному медведю. В Лондоне Томасу довелось однажды видеть медведя, плясавшего на привязи. Зубы его превратились в гнилые желтые пеньки, а на боках запеклась кровь от хозяйского стрекала. Уличные псы рычали на беднягу, и бежали за ним, и шарахались, стоило только зверю развернуться к ним.

— Скоро мы будем в Дареме? — спросила Элеонора, на сей раз по-французски, на своем родном языке.

— Думаю, завтра, — ответил Томас, по-прежнему глядя на север, где землю окутывала тяжкая тьма, и тут же пояснил по-английски отцу Хоббу: — Она спросила, когда мы доберемся до Дарема.

— Завтра, ежели то будет угодно Господу, — сказал священник.

— Завтра ты сможешь отдохнуть, — пообещал Томас Элеоноре по-французски.

Она была в тягости, и ребенок, «ежели то будет угодно Господу», должен был родиться весной. Сам Томас пока еще плохо представлял себя в роли отца и сомневался, что созрел для этого, но Элеонора была счастлива, а ему хотелось доставить своей подруге удовольствие, поэтому парень делал вид, будто счастлив ничуть не меньше. В конце концов, временами это соответствовало действительности.

— Кроме того, — изрек отец Хобб, — завтра мы получим ответы на наши вопросы.

— Завтра, — поправил его Томас, — мы зададим свои вопросы.

— Господь не допустит, чтобы мы тащились в такую несусветную даль попусту, — отрезал священник и, чтобы пресечь со стороны Томаса возможные возражения, извлек скудный ужин. — Вот весь хлеб, какой у нас остался. А часть сыра и яблоко надо приберечь на завтра. — Отец Хобб осенил снедь крестным знамением, благословляя трапезу, и разломил сыр на три части. — Но и оставаться голодными на ночь тоже негоже.

С наступлением темноты резко похолодало. Недолгий дождь кончился, а с ним стих и ветер. Томас лег спать ближе всех к двери коровника, но через какое-то время, уже после того как ветер унялся, он проснулся, потому что на небосклоне, на севере, вдруг показался свет.

Томас перекатился и сел, мигом позабыв обо всем, что ему говорили, позабыв о голоде и обо всех мелких, но изрядно отравляющих жизнь неудобствах. Все это не имело значения по сравнению с возможностью увидеть Грааль. Святой Грааль, драгоценнейший из всех даров Христа человечеству, утраченный более тысячи лет назад. Небесное свечение виделось ему светящейся кровью, окруженной сиянием — подобно нимбу, осеняющему чело святого. Небо наполнилось ослепительными переливами света.

Томасу хотелось верить, что чаша Грааля действительно существовала. Он думал о том, что если эту чашу удастся найти, то наполняющая ее кровь Спасителя сможет впитать в себя все зло этого мира, избавив от него человечество. Безумная надежда на то, что в эту октябрьскую ночь ему на пламенеющем небосклоне и впрямь была явлена чаша Грааля, была столь велика, что глаза парня наполнились слезами. Образ постепенно утратил четкость, но оставался зримым, и ему вдруг привиделось, что над кипящим содержимым священного сосуда поднимаются испарения, а позади чаши воспаряют к горним высотам ангелы, на белоснежных крыльях которых пляшут блики мистического огня. Весь северный небосклон обратился в дым, золото и багрянец — своего рода лучезарное знамение, явленное сомневающемуся Томасу.

— О Господи! — выдохнул он, отбросив одеяло, и приподнялся на колени на холодном пороге хлева. — О Господи!

— Томас?

Оказалось, что Элеонора проснулась. Она села рядом с ним, вгляделась в ночь и по-французски промолвила:

— Огонь. C'est un grand incendie[2]. — В голосе ее слышался трепет.

— C'est un incendie? — спросил Томас и лишь потом, полностью проснувшись, увидел, что горизонт действительно окрашен заревом, а языки пламени, поднимаясь вверх, освещают чашу облаков.

— Там армия, — прошептала Элеонора по-французски. — Глянь! — Она указала на еще одно зарево, чуть в стороне.

Такие же огни они видели в небе Франции. Свет пламени отражался в облаках, обозначая места стоянок английской армии, двигавшейся через Нормандию и Пикардию.

Все еще не отрывая взора от пламенеющего небосклона, Томас с разочарованием переспросил:

— Это действительно армия? Не Грааль?

— Томас? — Теперь в ее голосе звучало беспокойство.

— Не обращай внимания, — сказал он.

Будучи внебрачным сыном священника, Томас вырос на Священном Писании, а в Евангелии от Матфея предсказано, что в конце времен будут битвы и слухи о битвах. Священное Писание возвещает, что мир придет к своему концу в безумии, неразберихе и кровопролитии войны. Томасу вспомнилось, как в последней деревушке, через которую они проходили, местные жители взирали на них с подозрением, а угрюмый священник даже объявил путников шотландскими лазутчиками. В ответ отец Хобб взъерепенился и даже обещал поколотить сельского пастыря, но Томас успокоил их обоих, а потом поговорил с пастухом, который сказал, что видел дым на северных холмах. По словам пастуха, шотландцы маршировали на юг, хотя женщина, которая вела дом священника, заявила, что эти шотландцы никакие не воины, а разбойники, промышляющие угоном скота.

"Надо закрывать на ночь дверь, — сказала она, — и задвигать хорошенько засовы. Тогда и никакие шотландцы не страшны ".

Дальний свет угас. То был не Грааль.

— Томас! — Элеонора смотрела на него, беспокойно сдвинув брови.

— Мне приснился сон, — промолвил он. — Сон, и ничего больше.

— Я почувствовала, как шевельнулся малыш, — сказала девушка, касаясь его плеча. — Мы с тобой поженимся?

— В Дареме, — заверил ее Томас, который сам был незаконнорожденным и вовсе не хотел, чтобы и его ребенок тоже носил это позорное пятно. — Завтра мы доберемся до города, обвенчаемся в храме, а потом уже зададим свои вопросы.

И мысленно взмолился, чтобы на один из этих вопросов им ответили: «Никакого Грааля не существует». Пусть то, что он видел, окажется лишь сном, или мороком, или просто отблеском походных костров в облаках. Пусть будет так, ибо иначе можно сойти с ума. Пусть будет так, и тогда он сможет бросить все эти поиски, забыть о Граале и снова стать тем, кем он был и хотел быть всегда. Лучником английского короля.

* * *

Бернар де Тайллебур, француз, член ордена доминиканцев и инквизитор, провел осеннюю ночь в свином хлеву, а с наступлением белесого от густого, влажного тумана рассвета преклонил колени и возблагодарил Всевышнего за ночь, проведенную на грязной соломе. Потом, памятуя о своей великой миссии, он обратился к Святому Доминику с мольбой испросить у Господа успеха в сегодняшних дневных трудах.— Как пламя твоих уст исполняет нас рвения к истине, пусть так же осветит оно нам путь к успеху! — произнес он вслух и, подавшись в истовом порыве вперед, стукнулся лбом о грубый каменный столб, поддерживавший угол крыши свинарника. Ощутив боль, де Тайллебур уже намеренно ударился головой о камень еще несколько раз и, когда почувствовал, как с рассеченного лба тонкой струйкой потекла кровь, воскликнул: — О блаженный Доминик, будь ты благословен во славе своей пред ликом Господа! Освети наш путь!

Кровь уже была на губах доминиканца, и, слизнув ее и ощутив солоноватый вкус, он задумался о безмерности страданий, каковые претерпели святые и мученики во имя церкви. Руки его судорожно сжались, на изможденном лице расцвела улыбка.

Солдаты, которые предыдущей ночью сожгли дотла большую часть деревни, изнасиловали всех женщин, которым не удалось убежать, и убили мужчин, пытавшихся этих женщин защитить, теперь почтительно взирали на то, как священник бьется головой о заляпанный кровью камень.

— Доминик, — выдохнул Бернар де Тайллебур, — о, Доминик!

Некоторые воины осенили себя крестом, ибо святого человека ни с кем не спутаешь: это они могли распознать сразу. Один или двое даже преклонили колени, хотя в длинных кольчугах делать это не особенно сподручно, но большинство попросту опасливо таращились, кто на святошу, а кто на его слугу, сидевшего перед свинарником и дерзко встречавшего их взгляды.

Как и сам Бернар де Тайллебур, слуга был французом, но что-то в его облике наводило на мысль о более экзотическом происхождении. Его желтоватая кожа была почти столь же смуглой, как у мавра, а длинные, гладкие, черные как вороново крыло волосы придавали узкому лицу хищный, зловещий вид. Этот малый носил кольчугу, а на поясе у него висел меч, и хотя он был всего-навсего слугой священника, но держался уверенно и с достоинством. Его нарядная, аккуратная одежда производила странное впечатление, ибо все войско в целом изрядно смахивало на шайку оборванцев. Имени этого человека никто не знал, да никто и не интересовался, как не спрашивали его и о том, почему он держится особняком, сторонясь всех остальных слуг и солдат. В левой руке таинственный слуга держал сейчас кинжал с очень длинным, тонким клинком, а когда понял, что к нему обращено достаточно много взоров, стал балансировать этим ножом, поместив его острие на кончик пальца. Клинок не ранил кожу, ибо находился в импровизированных ножнах — отрезанном пальце латной рукавицы. Вот уже кинжал, сверкая, закрутился в воздухе, а потом опять остановился и застыл неподвижно. При этом слуга даже не смотрел на нож: взгляд его темных глаз был сосредоточен на солдатах. Священник же, не обращая на это представление ни малейшего внимания, заунывно читал молитвы. Щеки его были в разводах крови.

— Доминик! Доминик! Озари нам путь!

Нож завертелся снова, сталь поблескивала в слабом свете туманного утра.

— На коней! По седлам, бездельники! Пошевеливайтесь! — послышался зычный голос седого мужчины, проталкивавшегося сквозь толпу зевак со свисавшим с левого плеча большим щитом. — На что, дьявол всех вас раздери, вы тут глазеете? Во имя Иисуса на Его проклятом кресте, что это еще за чертов балаган? Или кому-то кажется, будто у нас уйма времени? Пошевеливайтесь, ради Христа! Живее!

На его щите красовался красного цвета герб, но краска настолько выцвела, а кожа щита была такой потертой и побитой, что разобрать символ не представлялось возможным.

— О муки Христовы! — вскричал мужчина, воззрившись на доминиканца и его слугу. — Святой отец, мы сейчас уходим! Прямо сейчас! Я не буду дожидаться молитв и всего прочего. — Он повернулся к своим солдатам: — По седлам, кому сказано! Порастрясите кости, нас ждет работенка.

— Дуглас! — вырвалось у доминиканца.

Седой человек быстро обернулся.

— Меня зовут сэр Уильям, и тебе, святой отец, стоило бы это усвоить!

Священник заморгал, видимо еще не совсем очнувшись от молитвенного экстаза, потом встряхнулся, небрежно поклонился, как бы признавая свою оплошность, и пояснил:

— Я разговаривал с благословенным Домиником.

— Ну, это дело важное. Надеюсь, ты попросил его убрать этот чертов туман?

— Он сам поведет нас сегодня. Он укажет нам путь!

— Тогда ему самое время натянуть свои чертовы сапоги, — проворчал священнику сэр Уильям Дуглас, рыцарь из Лиддесдейла, — потому как готов твой святой или нет, а мы выступаем.

Старая, тронутая по кайме и на локтях ржавчиной кольчуга сэра Уильяма была не раз пробита в боях, так что новые кольца бросались в глаза, а видавший виды щит был испещрен вмятинами, как лицо шрамами. Ему минуло сорок шесть, и он утверждал, что носит самое меньшее по одному рубцу, оставленному мечом, копьем или стрелой, за каждый год, высеребривший сединой его короткую бородку.

— Поехали, отец, — добавил рыцарь, распахивая тяжелые ворота хлева. — У меня есть для тебя лошадь.

— Я пойду пешком, — сказал Бернар де Тайллебур, взяв крепкий посох с кожаной петлей, пропущенной сквозь навершие.

— Ну, тогда ты и речку перейдешь «аки посуху», не намочив ног, а? — усмехнулся сэр Уильям. — А заодно, надо думать, и твой слуга.

Во всем отряде он был единственным, на кого набожность французского доминиканца не производила ни малейшего впечатления. Вот в хорошо вооруженном, уверенном в себе слуге священника угадывался человек опасный, но все знали, что сэр Уильям Дуглас не боится никого на свете. Он был таном, пограничным вождем, защищавшим свою землю огнем и копьем, и вряд ли мог проникнуться трепетом перед каким-то ретивым святошей из Парижа. По правде сказать, рыцарь не больно-то жаловал святош, но взять с собой в этот утренний рейд Бернара де Тайллебура ему велел сам король, и сэр Уильям нехотя согласился.

Солдаты между тем садились в седла. Поскольку боя не предвиделось, все были вооружены легко. Некоторые, как и их командир, все-таки не расстались со щитами, но многие решили обойтись одними мечами. Бернар де Тайллебур в мокрой, заляпанной грязью рясе поспешил к сэру Уильяму.

— Вы собираетесь войти в город?

— Конечно нет. Я не стану соваться в этот чертов город. У нас перемирие, разве ты не помнишь?

— Но если у нас перемирие...

— Если, черт возьми, перемирие, то, значит, и перемиримся.

Французский священник хорошо знал английский, но ответ командира отряда понял не сразу.

— Значит, схваток не будет?

— Между нами и горожанами? Нет, не будет. Кстати, на сто миль окрест нет никаких английских вояк, вот так-то. Мы собираемся не драться, а прошерстить окрестности, чтобы раздобыть еду и фураж. Еду и фураж, святой отец! Чтобы выигрывать войны, нужно кормить людей и лошадей, — произнес сэр Уильям, взбираясь на подведенного оруженосцем коня. Он вставил носки сапог в стремена, взялся за поводья и добавил: — Я доставлю тебя к самому городу, отец, но дальше тебе уже придется крутиться самому.

— Крутиться? — переспросил Бернар, но сэр Уильям уже повернул лошадь, пришпорил ее и направил на разбитую глинистую дорогу, пролегавшую между двумя низкими каменными оградами. Двести верховых ратников, казавшихся в это унылое утро мрачными серыми тенями, последовали за ним и священником, покачиваясь на своих рослых, заляпанных грязью лошадях и стараясь не сбиться с темпа. Слуга двинулся за своим хозяином с невозмутимым спокойствием: судя по всему, этот малый привык находиться среди солдат. Более того, его поведение позволяло предположить, что оружием он владеет лучше многих бойцов сэра Уильяма.

Доминиканец и его слуга были отправлены в Шотландию наряду с дюжиной других посланцев короля Франции Филиппа Валуа к шотландскому королю Давиду Второму. Это посольство было криком о помощи. Англичане огнем и мечом прошли по Нормандии и Пикардии, наголову разгромили французскую армию возле деревни под названием Креси, и теперь их лучники удерживали дюжину крепостей в Бретани, тогда как всадники совершали опустошительные набеги из наследственных владений Эдуарда Английского в Гаскони.

Все это и само по себе было хуже некуда, а вдобавок еще вся Европа убедилась, что Францию можно разорять и грабить совершенно безнаказанно. В настоящее время король Эдуард осаждал важный стратегический пункт, большой портовый город Кале. Филипп Валуа делал что мог для того, чтобы снять эту осаду, но близилась зима, а результата все не было; французские рыцари ворчали, что их король — плохой воин. В таких обстоятельствах он счел за благо обратиться к Давиду Шотландскому, сыну Роберта Брюса, с предложением вторгнуться в Англию. При этом французы рассчитывали, что англичанам придется снять осаду Кале, чтобы защитить свою землю; шотландцам же они внушали, что поскольку войска Англии увязли где-то на материке, то ли в Бретани, то ли в Гаскони, то страна беззащитна и станет для них легкой добычей. И, разумеется, шотландцы не устояли перед соблазном безнаказанно посчитаться со своими исконными врагами.

Их армия вторглась на юг.

То была самая большая армия, когда-либо посылавшаяся Шотландией через южную границу. В поход отправились все знатнейшие лорды, сыновья и внуки воителей, посрамивших Англию в кровавой сече Бэннокберна. Эти лорды вели за собой свои закаленные в бесчисленных и нескончаемых пограничных стычках дружины, но на сей раз к ним присоединились также вожди кланов с гор и островов, предводители диких племен, говоривших на невразумительной тарабарщине и сражавшихся как черти, вырвавшиеся из ада на волю. Тысячи свирепых бойцов отправились в Англию за добычей, и французские послы с чувством исполненного долга отбыли домой. Они собирались доложить Филиппу Валуа, что Эдуард Английский наверняка снимет осаду с Кале, как только узнает, что отряды короля Давида разоряют его северные окраины.

Французские послы отплыли домой, и только Бернар де Тайллебур остался, поскольку у него было дело в северной Англии. В первые дни вторжения он не испытал ничего, кроме досады. Шотландская армия насчитывала двенадцать тысяч воинов, больше, чем было у Эдуарда Английского, когда тот разбил французов при Креси, однако, перейдя границу, это могучее войско застряло перед небольшой крепостишкой, которую оборонял гарнизон из тридцати восьми человек. Крепость, конечно, взяли, и все тридцать восемь ее защитников погибли, но шотландцам это стоило четырехдневной задержки. Еще больше времени ушло на переговоры с жителями Карлисли, заплатившими золотом за то, чтобы их город не подвергся разграблению, после чего молодой шотландский король и его доблестное войско три дня предавались грабежу в великом приорате Черных Каноников в Хэксэме. Теперь, спустя десять дней после пересечения границы, изрядно поблуждав по вересковым пустошам северной Англии, шотландцы добрались-таки до Дарема. Город предложил им выкуп в тысячу золотых фунтов, и король Давид дал горожанам два дня, чтобы собрать деньги.

А это значило, что у Бернара де Тайллебура было два дня, чтобы найти способ войти в город, с каковой целью, шлепая по грязи, то и дело поскальзываясь, почти ничего не видя из-за тумана, он следовал за сэром Уильямом Дугласом в долину, через речку и вверх по крутому склону.

— В какой стороне город? — спросил он рыцаря.

— Когда туман поднимется, святой отец, я скажу тебе.

— Думаешь, они будут соблюдать перемирие?

— А как же, в Дареме полно святых людей вроде тебя, — с усмешкой ответил сэр Уильям, — а главное, они до смерти напуганы.

Действительно, именно деревенские монахи вели переговоры о выкупе, и сэр Уильям уговаривал короля не соглашаться на их предложения. По его разумению, монахи последнего не предложат, и ежели они сулят тысячу фунтов, то самое лучшее — перебить их и забрать две. Увы, король Давид не оценил столь здравого подхода. Большую часть юности Давид Брюс провел во Франции и нахватался там представлений о рыцарской чести и морали, каковые никогда не обременяли сэра Уильяма.

— Ежели попадешь в город, ты будешь там в безопасности, — заверил священника старый вояка.

Всадники поднялись на вершину холма, и сэр Уильям, повернув на юг, поехал вдоль гребня, все еще придерживаясь окаймленной каменной оградой дороги, которая под конец вывела их к перекрестку. Здесь обнаружилась убогая, буквально в четыре лачуги, деревенька. Хижины были такими приземистыми, что их соломенные крыши казались торчащими прямо из комковатой, заросшей сорняками почвы. В центре перекрестка грязные борозды обходили заросший травой и крапивой участок, на котором стоял кренившийся к югу каменный крест. Остановив лошадь рядом, сэр Уильям принялся разглядывать обвивавшего его резного дракона. У креста недоставало одного конца. Дюжина солдат, спешившись, шмыгнули в низенькие хижины. Однако они не нашли никого и ничего, хотя в одном очаге еще тлели огоньки, которые шотландцы и использовали, чтобы поджечь соломенные крыши. Кровли занимались неохотно, ибо солома отсырела и слежалась настолько, что поросла мхом и грибами. Выпростав ногу из стремени, сэр Уильям попытался пинком свалить поломанный крест. Тот, однако, устоял, а рыцарь, приметив на лице Бернара де Тайллебура неодобрение, фыркнул и нахмурился.

— Это никакое не святое место, отец, а распроклятая нечестивая Англия! — Он указал на резного дракона с разинутой пастью: — Разве это не безобразная, мерзопакостная тварь, а?

— Драконы суть творения греха, порождения дьявола, — отозвался Бернар де Тайллебур. — Им ли не быть мерзостными и безобразными?

— Дьявольское отродье, а? — Сэр Уильям снова пнул чудище ногой. — Моя матушка, — пояснил он после третьего безрезультатного пинка, — всегда говорила мне, что проклятые англичашки прячут свое краденое золото как раз под такими вот украшенными драконами крестами.

* * *

Две минуты спустя крест был повален, и полдюжины бойцов разочарованно сплевывали в яму, оставшуюся на месте вывороченного столба.— Никакого золота, — с досадой проворчал сэр Уильям и, созвав своих людей, повел их на юг, подальше от едкого, сделавшего придорожный туман еще гуще, дыма разгоревшихся-таки хижин.

Он высматривал скот, который можно было бы отогнать к основным силам шотландцев, но поля и пастбища оказались пусты. Позади всадников зарево горящей деревни окрасило облака и туман алыми и золотыми отблесками, которые постепенно тускнели, оставляя после себя лишь запах гари. И тут неожиданно, словно донесшись с небесной выси, послышался наполнявший этот пустой мир тревогой перезвон колоколов. Уильям, которому показалось, что звук исходит с востока, свернул с дороги сквозь пролом в стене, выехал в поле, привстал на стременах и настороженно прислушался. Увы, густой туман сбивал с толку. Определить, с какого расстояния и даже с какой стороны доносился звон, было невозможно, а потом он оборвался, смолк так же внезапно, как и начался. Туман начинал редеть, клочьями улетучиваясь сквозь окрашенные осенью в оранжевый цвет кроны вязов. Пустой выпас, где Бернар де Тайллебур опустился на колени и громко затянул молитву, усеивали белые шляпки грибов.