Страница:

Не много ли нравоучений? Думается, в самый раз. Не забывайте, что сказки, а про Морозко в особенности, рассказывали в народе в те самые длинные зимние вечера, когда на дворе уже давно темень, а время до сна скоротать следует. Старшие в семье в это время при лучине к весне готовились: мужчины упряжь да инструменты чинили, женщины пряли да ткали, ну а старики детям сказки рассказывали – наставляли. Зимы-то у нас длинные. Наставления, даже если не захочешь, все равно запомнишь – они по сто раз за зиму повториться успеют.

Современным детям, конечно, что зима, что лето – теперь-то мы всегда живем в тепле и комфорте. Так для нас современный вариант сказки имеется. И мы его опять же по цитатам знаем.

Но, возможно, самая большая заслуга – в тексте: поэтической пьесе Николая Робертовича Эрдмана (1900 – 1970) и Михаила Давыдовича Вольпина (1902 – 1988). Что ни фраза, то жемчужина, хоть все на нить памяти нанизывай, всю жизнь цитировать станешь – и не надоест. Недаром критики сравнивали блестящий (и лирический, и сатирический) текст с непревзойденным «Коньком-Горбунком».

Ну чем не Морозко? Старинная открытка

Ну чем не Морозко? Старинная открытка

И ведь не поверишь, что оба сценариста прожили жизнь трудно – до войны были репрессированы. Пьесы Эрдмана, хлесткие, ироничные, снимались с репертуара. Его блестящий «Самоубийца», которого мечтал поставить новатор Всеволод Мейерхольд, оказался запрещен. Вольпин вообще был мало кому известен, хотя это именно он создал сценарий культового мультфильма «История одного преступления» («Союзмультфильм», 1962). Вместе эти драматурги написали сценарии шедевров советского кино: «Волга-Волга», «Кубанские казаки». Но вот парадокс – и этого никто не знает. А все потому, что много лет имена драматургов вымарывали из титров, как репрессированных «врагов народа».

Удивительно, как этим двум соавторам (а они сочиняли вместе практически всю жизнь) удалось создать наилиричнейший, архидобрый и трогательный, веселый и насмешливый фильм. Достаточно сказать, что его сценарий оценили не только наши зрители. Он получил в США престижную премию Award of Excellence за лучший киносценарий для семейного просмотра. И с тех пор Стивен Спилберг уверяет, что «Морозко» был образцом для Голливуда и предтечей многих его последующих шедевров. Да и других наград у фильма немало: например, в 1965 году фильм получил приз «Золотой лев Святого Марка» на XVII Международном кинофестивале в Венеции. И вот еще невероятная деталь: в самом сердце Европы, Чехии и Словакии (странах древних легенд и мистических преданий), эта сказка вот уже полвека показывается на ТВ под Новый год столь же традиционно, как у нас «Ирония судьбы». То есть без «Морозко» и Нового года не будет. А вдруг и в самом деле не придет?!

Словом, редко встретишь фильм подобного обаяния и доброты. Едва вспомнишь – и сразу улыбаешься. Конечно, все знают, сценарий создан по мотивам русской народной сказки «Морозко». Но кто скажет: чем отличается сюжет фильма от народной сказки? А ведь отличается, и сильно.

Во-первых, художественный фильм конечно же не о Морозко, а о самых теплых чувствах – о любви.

Праздничная деревенская сценка: мальчик дарит девочке конфету. Открытка 1911 года, издана Русским почтовым союзом. Послана с ткацкой фабрики Иваново-Вознесенска в Москву

Праздничная деревенская сценка: мальчик дарит девочке конфету. Открытка 1911 года, издана Русским почтовым союзом. Послана с ткацкой фабрики Иваново-Вознесенска в Москву

Словом, фильм о любви. А вот народная сказка – нет. Там любовной линии вообще не существует. Героиня не собирается замуж, и никакой герой в нее не влюбляется и не ищет по всему тридесятому царству, тридевятому государству. Впрочем, в народной сказке и молодого героя нет, и обе дочки, что старика, что старухи, там безымянные. Потому что в народной сказке важна не личность, а мораль: не обретения любви, а вознаграждения за добрую и внимательную душу. А может, это – верно? Ведь Доброта включает в себя все светлые чувства и поступки. Доброта – основа всего. Без нее и любви не будет. Потому что, помните, как говорили наши предки вместо «люблю»?

«Я его/ее жалею!» И ведь даже героиня фильма Настенька сначала пожалела Иванушку, ставшего медведем (между прочим, по своей же вине – как раз из-за отсутствия жалости к людям). Любовь пришла потом, когда Иван действительно стал героем. А и то – зачем же Любовь отдавать тому, кто недостоин? Это ведь большой грех. Любви на земле не слишком-то много. И отдавать ее мерзавцам нельзя. Это тоже нарушение основного закона природы.

Вот сколько разных мыслей появляется после прочтения или просмотра «Морозко». И между прочим, это как раз весьма характерно для зимних, а потом и рождественских и новогодних сказок. Это летние сказки могут быть веселы и беззаботны, никакой философией не обременены. Зимние же должны быть по мыслям глубокими, как снег, и запоминающимися, как четкий блеск льда. Это сказки Добра, Милосердия и Взаимопомощи. Иначе долгую студеную зиму никак не переживешь. Особенно у нас, когда весна всегда очень и очень неблизко.

Ведерко серебряных пятачков и бриллиантик в придачу

Старинные зимние божества: кому – дед, кому – баба

Санта-Клаус и другие

Современным детям, конечно, что зима, что лето – теперь-то мы всегда живем в тепле и комфорте. Так для нас современный вариант сказки имеется. И мы его опять же по цитатам знаем.

Кто догадался, о чем речь? Конечно же о фильме-сказке «Морозко»Этот фильм знают все. Смотрели десятки раз – на слух запомнили. Несомненно, это лучшая сказка нашего кудесника кинопленки Александра Роу (1964, Киностудия им. Горького). В этом фильме все лучшее и самое волшебное: и Настенька (истинно русская героиня Натальи Седых), и Марфушенька-душенька (шедевр, созданный Инной Чуриковой), и Баба-яга (легендарно-«наияговное» творение Георгия Милляра), и музыка, полная народного обаяния (композитор Николай Будашкин).

Но, возможно, самая большая заслуга – в тексте: поэтической пьесе Николая Робертовича Эрдмана (1900 – 1970) и Михаила Давыдовича Вольпина (1902 – 1988). Что ни фраза, то жемчужина, хоть все на нить памяти нанизывай, всю жизнь цитировать станешь – и не надоест. Недаром критики сравнивали блестящий (и лирический, и сатирический) текст с непревзойденным «Коньком-Горбунком».

И ведь не поверишь, что оба сценариста прожили жизнь трудно – до войны были репрессированы. Пьесы Эрдмана, хлесткие, ироничные, снимались с репертуара. Его блестящий «Самоубийца», которого мечтал поставить новатор Всеволод Мейерхольд, оказался запрещен. Вольпин вообще был мало кому известен, хотя это именно он создал сценарий культового мультфильма «История одного преступления» («Союзмультфильм», 1962). Вместе эти драматурги написали сценарии шедевров советского кино: «Волга-Волга», «Кубанские казаки». Но вот парадокс – и этого никто не знает. А все потому, что много лет имена драматургов вымарывали из титров, как репрессированных «врагов народа».

Удивительно, как этим двум соавторам (а они сочиняли вместе практически всю жизнь) удалось создать наилиричнейший, архидобрый и трогательный, веселый и насмешливый фильм. Достаточно сказать, что его сценарий оценили не только наши зрители. Он получил в США престижную премию Award of Excellence за лучший киносценарий для семейного просмотра. И с тех пор Стивен Спилберг уверяет, что «Морозко» был образцом для Голливуда и предтечей многих его последующих шедевров. Да и других наград у фильма немало: например, в 1965 году фильм получил приз «Золотой лев Святого Марка» на XVII Международном кинофестивале в Венеции. И вот еще невероятная деталь: в самом сердце Европы, Чехии и Словакии (странах древних легенд и мистических преданий), эта сказка вот уже полвека показывается на ТВ под Новый год столь же традиционно, как у нас «Ирония судьбы». То есть без «Морозко» и Нового года не будет. А вдруг и в самом деле не придет?!

Словом, редко встретишь фильм подобного обаяния и доброты. Едва вспомнишь – и сразу улыбаешься. Конечно, все знают, сценарий создан по мотивам русской народной сказки «Морозко». Но кто скажет: чем отличается сюжет фильма от народной сказки? А ведь отличается, и сильно.

Во-первых, художественный фильм конечно же не о Морозко, а о самых теплых чувствах – о любви.

Вот сразу вопрос:А вот и нет! Это в народной сказке мачеха просто злая, а в сценарии фильма все разъяснено:

Кто может вспомнить: почему мачеха решила выгнать Настеньку из дома – просто потому, что была злой?

То есть у мачехи имеется самый что ни на есть настоящий резон. Она хочет выдать замуж свою дуру-дочь – ленивую Марфушу, но та не выдерживает сопоставления с работящей умницей Настенькой. Словом, наш фильм о свадьбах, поисках жениха, но и о находке настоящего чувства. Он и заканчивается свадьбой. Как объясняет Настенька отцу:

Я Марфушеньку сватаю, сватаю —

А все смотрят на Настьку проклятую.

Увези ее в лес, негодную.

С глаз долой змею подколодную!

Морозко меня встретил,

В тереме своем приветил.

Сосватал меня с Иваном,

Наградил богатым приданым.

Словом, фильм о любви. А вот народная сказка – нет. Там любовной линии вообще не существует. Героиня не собирается замуж, и никакой герой в нее не влюбляется и не ищет по всему тридесятому царству, тридевятому государству. Впрочем, в народной сказке и молодого героя нет, и обе дочки, что старика, что старухи, там безымянные. Потому что в народной сказке важна не личность, а мораль: не обретения любви, а вознаграждения за добрую и внимательную душу. А может, это – верно? Ведь Доброта включает в себя все светлые чувства и поступки. Доброта – основа всего. Без нее и любви не будет. Потому что, помните, как говорили наши предки вместо «люблю»?

«Я его/ее жалею!» И ведь даже героиня фильма Настенька сначала пожалела Иванушку, ставшего медведем (между прочим, по своей же вине – как раз из-за отсутствия жалости к людям). Любовь пришла потом, когда Иван действительно стал героем. А и то – зачем же Любовь отдавать тому, кто недостоин? Это ведь большой грех. Любви на земле не слишком-то много. И отдавать ее мерзавцам нельзя. Это тоже нарушение основного закона природы.

Вот сколько разных мыслей появляется после прочтения или просмотра «Морозко». И между прочим, это как раз весьма характерно для зимних, а потом и рождественских и новогодних сказок. Это летние сказки могут быть веселы и беззаботны, никакой философией не обременены. Зимние же должны быть по мыслям глубокими, как снег, и запоминающимися, как четкий блеск льда. Это сказки Добра, Милосердия и Взаимопомощи. Иначе долгую студеную зиму никак не переживешь. Особенно у нас, когда весна всегда очень и очень неблизко.

Ведерко серебряных пятачков и бриллиантик в придачу

Есть и другая версия сказки «Морозко», которую дети читают куда чаще, чем обработку А.Н. Толстого. Но это уже авторская сказка – самостоятельная. Написанная по мотивам народной. О чем речь? О «Морозе Ивановиче» В.Ф. Одоевского. В чем отличия литературной авторской сказки от простого пересказа народного творчества? Да в том, что автор конечно же вносит свое:

• по-своему пересказывает сюжет, трактует характеры героев и обстоятельства происходящего;

• заполняет текст своеобразными художественными деталями;

• вводит свои мысли и оценки происходящего как «голос от автора».

Но главное – в народной сказке основным назидательным элементом всегда бывает сам сюжет (то, про что рассказывается), а в авторской сказке – авторская сверхзадача повествования (во имя чего и как рассказывается).

В.Ф. Одоевский

В.Ф. Одоевский

В данном случае автор сказки «Мороз Иванович» – литератор-эрудит князь Одоевский сочинял свои «Пестрые сказки дедушки Иринея» для чтения не в народной среде, а среди детей образованных аристократических слоев. А что вы хотите – на дворе стоял 1840 год. Воспитание и образование снова в упадке. Крепостническая Россия безграмотна. В высшем обществе опять воскресает тень незабвенного Митрофанушки, убежденного: зачем знать географию? – есть же извозчик, он и довезет. Воспитанницы Смольного института уверены, что булки растут на хлебном дереве. Отпрыски высших слоев, живущие в городских домах и дворцах, представления не имеют ни о каких природных циклах или естественных науках. Образование считается вообще мало кому нужным.

А вот Владимир Федорович Одоевский (1803 – 1869) был одним из умнейших, энциклопедически образованных людей своего времени. Его дом стал духовным и интеллектуальным центром Петербурга. В литературно-музыкальном салоне князя собирались литераторы, художники, музыканты, политики. Завсегдатаями были и Пушкин, и Гоголь. Даже хотели втроем издавать журнал. Жаль, денег не хватило.

Свои лучшие «наставления» Одоевский облек в форму детских «Пестрых сказок дедушки Иринея Гомозейки» (1840).

Одоевский всегда любил, рассказывая что-то волшебное, пояснить нечто полезное и даже научное. Не верите? Посмотрите, как, рассказывая сказку про Мороза Ивановича, он объясняет детям:

• как прочистить воду из речки, если она не очень чистая;

• как спастись от угара, когда топишь печь;

• почему вода в колодце холодная и студеная даже жарким летом;

• зачем Мороз укрывает зимой белым и пушистым снегом зеленую траву, которую посеяли под зиму, то есть озимые.

Поросята – символ трудолюбия и богатства. Старинная открытка

Поросята – символ трудолюбия и богатства. Старинная открытка

И еще в сказке есть много разных «детских вопросов», то есть в волшебную канву вплетены образовательные мотивы. Ни в какой народной сказке такого быть не может. Только в авторской.

Даже начинается сказка с пословицы, которую, как считают исследователи, Одоевский придумал сам. Он вообще ввел в русский язык так много поговорок и присказок, что исследователи теперь путаются – не могут определить, что народное, а что сочинено самим автором. Вот какой стихотворный эпиграф Одоевский предпослал своему «Морозу Ивановичу»:

С народной сказкой тут много отличий:

• Здесь девочки – не дочки старика и старухи. Родителей в сказке вообще нет. Есть только нянюшка девочек.

• Нянюшка вообще не заставляет Рукодельницу работать – та сама и приберет, и пошьет, и еду приготовит, и воду процедит. Ленивица же, понятно, только ленится в свое удовольствие.

• Никто Рукодельницу ни в какой лес не гонит. Она сама уронила ведерко в колодец, сама туда и полезла – доставать пропажу. Ну а когда вылезла с той стороны колодца, то и попала в волшебную страну Мороза Ивановича.

• Поначалу никаких снегов-метелей не было. Напротив, было тепло. Рукодельница встретила печку, которая попросила вытащить ее горячие пирожки, и яблоню, попросившую стряхнуть с веток ее спелые яблочки.

Рукодельница. Старинная открытка

Рукодельница. Старинная открытка

Наверное, все вспомнили – это же «Гуси-лебеди». Там и печка с пирожками, и яблонька с плодами. Так что Одоевский использовал в своей сказке еще и детали из других народных сказок. Правда, вот молочной речке с кисельными берегами у князя не нашлось места.

В отличие от народных сказок Мороз Иванович девочку не пугал, стужей не стращал, метелью не заметал. Он просто попросил девочку помочь ему по хозяйству. Ведь ведро оказалось у него, так что Рукодельнице пришлось свою потерю отработать.

Жил Мороз Иванович в ледяной избушке, которую Одоевский вполне подробно описал. Ясно, что сообразительная девочка, попав к дедушке, тут же накормила его пирожками и яблочками. Он-то в своем зимнем царстве такого и не кушал. Ну а потом Рукодельница помогала ему по дому – варила обед, штопала его одежку, взбивала снежную перину (это под ней она нашла зеленую траву и узнала от Деда Мороза, зачем он проросшую зелень укрывает снежком). Ясно, что благодарный Мороз Иванович, провожая Рукодельницу, насыпал ей полное ведерко серебряных пятачков, да еще и подарил бриллиантик на булавочке.

Девочка возвращается с коробом подарков из леса. Старинная открытка рубежа XIX – XX веков

Девочка возвращается с коробом подарков из леса. Старинная открытка рубежа XIX – XX веков

К тому же пятачок считался всегда самой волшебной монеткой. Его носили с собой на удачу. Его подкладывали в башмачок, чтобы добиться для девицы выгодной партии. Сейчас эта традиция жива: вспомните про пятачок-талисман, подложенный под пятку во время сдачи экзаменов.

А эти пятачки были не просто на удачу, но и на «серебряную удачу». Так называли обряд при помолвке, когда жениха и невесту осыпали мелкими серебряными монетами. Серебро считалось женским металлом (ведь серебро – луна). А это значит, что в первую очередь желали счастья девице – чтобы у нее жизнь была легкая и счастливая, чтобы она умела управлять мужем и в чем-то подчинять его себе. Без этого ведь счастливо не проживешь. Известно же, что мужья случаются и самодуры.

Во-вторых, называть по имени-отчеству – признак уважения.

В-третьих, именно так – с отчеством и на «вы» – дети должны обращаться к старшим. Во времена Одоевского это была реальная проблема. Вырастающие недоросли «тыкали» всем, кто ни встречался. К тому же в ходу были иностранные языки, а там, как известно, понятие вы – вообще условно. Но Одоевский настаивал на хороших и уважительных манерах даже в сказке.

Ну а дальше:

«Когда Рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

– Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало».

Девочки с малых лет должны были приучаться к хозяйству. Мама с дочкой готовят рождественский пудинг. Старинная открытка

Девочки с малых лет должны были приучаться к хозяйству. Мама с дочкой готовят рождественский пудинг. Старинная открытка

То есть никаких жестоких мотиваций у Одоевского в сказке нет: ни первую девочку не посылали «на смерть», ни вторая не побежала к Морозу из-за жадности. Напротив, отправилась заработать денег не для себя – для всей семьи. Поэтому-то и финал в этой сказке другой. Ленивица, не ставшая из-за лени помогать печке или яблоньке, не сумела ни взбить перину, ни заштопать одежду, ни приготовить еду.

Вот и наказание для девочки он придумал смешное: дал огромный слиток серебра (не то что сестрицыны серебряные монетки) и огромный «брульянт». Да только, едва Ленивица вошла к себе в дом и начала хвалиться, что ей больше досталось, так и серебро растеклось, и «брульянт» растаял. Ведь это была сосулька.

Словом, автор смягчил концовку народной сказки. Никто не погибает, а просто учится, как та же Ленивица, что надо быть приветливой, отзывчивой, трудолюбивой. Это и есть основная сверхзадача писателя – научить чему-то детей, подготовить их для будущей жизни, провести, так сказать, воспитательный процесс.

Но вот интересно – печку с яблоней Одоевский взял из сказки про гусей-лебедей. А где он нашел мотив снежной перины, которую надо взбивать, чтобы зеленой травке под ней было повольготнее, чтобы она не слежалась, а бодро взошла по весне?

Ничего не вспоминается?

А если подумать о сказках братьев Гримм, записанных ими еще в начале XIX века в их фольклорных экспедициях? Правда, Гриммы странствовали по немецким землям, но ведь народные сказки часто имеют общую основу, так называемые бродячие или миграционные сюжеты.

В первом томе сказок братьев Гримм есть «Госпожа Метелица» (ее еще называют «Матушка Метелица» или «Хозяйка подземелья»).

• по-своему пересказывает сюжет, трактует характеры героев и обстоятельства происходящего;

• заполняет текст своеобразными художественными деталями;

• вводит свои мысли и оценки происходящего как «голос от автора».

Но главное – в народной сказке основным назидательным элементом всегда бывает сам сюжет (то, про что рассказывается), а в авторской сказке – авторская сверхзадача повествования (во имя чего и как рассказывается).

В данном случае автор сказки «Мороз Иванович» – литератор-эрудит князь Одоевский сочинял свои «Пестрые сказки дедушки Иринея» для чтения не в народной среде, а среди детей образованных аристократических слоев. А что вы хотите – на дворе стоял 1840 год. Воспитание и образование снова в упадке. Крепостническая Россия безграмотна. В высшем обществе опять воскресает тень незабвенного Митрофанушки, убежденного: зачем знать географию? – есть же извозчик, он и довезет. Воспитанницы Смольного института уверены, что булки растут на хлебном дереве. Отпрыски высших слоев, живущие в городских домах и дворцах, представления не имеют ни о каких природных циклах или естественных науках. Образование считается вообще мало кому нужным.

А вот Владимир Федорович Одоевский (1803 – 1869) был одним из умнейших, энциклопедически образованных людей своего времени. Его дом стал духовным и интеллектуальным центром Петербурга. В литературно-музыкальном салоне князя собирались литераторы, художники, музыканты, политики. Завсегдатаями были и Пушкин, и Гоголь. Даже хотели втроем издавать журнал. Жаль, денег не хватило.

• Вы не поверите, но Одоевский сочинял не только блестящие и интересные рассказы и повести из современной жизни или исторические новеллы и романы. Он писал фантастику! Да-да, настоящие романы о будущем, например «4338-й год» (1840).Главную свою литературную миссию князь Одоевский видел в Просвещении. Он так и писал о нем – с большой буквы. Ради просвещения и назидания детей он и сочинил сборник сказок дедушки Иринея. Сей Ириней Модестович Гомозейко, созданный Одоевским, являлся магистром философии и членом разных ученых сообществ, любимым героем автора. Со взрослыми Одоевский говорил через него с подшучиваниями и даже некоторой насмешкой. Но с детьми от имени дедушки Иринея – наставительно и уважительно. Часто в журналах появлялись короткие «Грамотки деда Иринея», где речь шла прямо-таки в русле научно-популярной литературы того времени – рассказывалось о железных дорогах, порохе, газе, полезных растениях. Были и «образовательные воззвания для взрослых». Например, Одоевский ратовал о пользе посадки картофеля, который в то время был мало известен в России и который крестьяне не желали возделывать. Ну подумайте, что было бы у нас без картошки-то?! Вымерли б с голодухи. Выходит, заслуга князя Одоевского перед народом громадна.

• Мы, не любопытные, это произведение, скорее всего, не читали, а вот зарубежные исследователи фантастики ставят его в пятерку лучших сочинений «доуэллсовского периода».

• Будет время – почитайте не только этот роман, но и «Космораму», «Фантазию», «Город без имени», который Белинский назвал «прекрасной, полной мысли и жизни фантазией». Конечно, стиль повествования несколько устаревший и читать нелегко, зато сколько интересных мыслей в этих философско-фантастических произведениях.

Свои лучшие «наставления» Одоевский облек в форму детских «Пестрых сказок дедушки Иринея Гомозейки» (1840).

Кто знает еще одну известнейшую сказку Одоевского, которая хоть и была написана в 1836 году, но вошла в «Пестрые сказки» 1840 года?Это сказка «Городок в табакерке», рассказывающая про устройство музыкальной шкатулки, посредством которой играется мелодия, когда табакерка открывается. Помните мальчика-колокольчика, дядьку-молоточка и царевну Пружинку?

Кто скажет, тот будет у нас САМЫМ умным в технической и компьютерной области, потому что и сказка «техническая». Не верите, что такая есть? А вот и имеется!

Эта песенка из замечательного радиоспектакля «Городок в табакерке», созданного еще в 1960-х годах. Но его и сейчас можно прослушать. Посмотрите в Интернете! Главного героя Мишу там играет, как всегда неповторимая, актриса-травести Валентина Сперантова, а мальчика-колокольчика – задорная Зинаида Бокарёва.

Пока завод не кончен,

Поем мы и не спим.

Я – мальчик-колокольчик

Из города Динь-Динь.

Одоевский всегда любил, рассказывая что-то волшебное, пояснить нечто полезное и даже научное. Не верите? Посмотрите, как, рассказывая сказку про Мороза Ивановича, он объясняет детям:

• как прочистить воду из речки, если она не очень чистая;

• как спастись от угара, когда топишь печь;

• почему вода в колодце холодная и студеная даже жарким летом;

• зачем Мороз укрывает зимой белым и пушистым снегом зеленую траву, которую посеяли под зиму, то есть озимые.

И еще в сказке есть много разных «детских вопросов», то есть в волшебную канву вплетены образовательные мотивы. Ни в какой народной сказке такого быть не может. Только в авторской.

Даже начинается сказка с пословицы, которую, как считают исследователи, Одоевский придумал сам. Он вообще ввел в русский язык так много поговорок и присказок, что исследователи теперь путаются – не могут определить, что народное, а что сочинено самим автором. Вот какой стихотворный эпиграф Одоевский предпослал своему «Морозу Ивановичу»:

Этот мотив трудолюбия одной героини и лени другой Одоевский и сделал главным в сказке. Героинь так и зовут – Рукодельница и Ленивица. Конечно, может, и излишне назидательно, зато сразу понятно детям.

Нам даром без труда ничего не дается, —

Недаром исстари пословица ведется.

С народной сказкой тут много отличий:

• Здесь девочки – не дочки старика и старухи. Родителей в сказке вообще нет. Есть только нянюшка девочек.

• Нянюшка вообще не заставляет Рукодельницу работать – та сама и приберет, и пошьет, и еду приготовит, и воду процедит. Ленивица же, понятно, только ленится в свое удовольствие.

• Никто Рукодельницу ни в какой лес не гонит. Она сама уронила ведерко в колодец, сама туда и полезла – доставать пропажу. Ну а когда вылезла с той стороны колодца, то и попала в волшебную страну Мороза Ивановича.

• Поначалу никаких снегов-метелей не было. Напротив, было тепло. Рукодельница встретила печку, которая попросила вытащить ее горячие пирожки, и яблоню, попросившую стряхнуть с веток ее спелые яблочки.

Вопрос на внимательность:

В какой сказке еще встречались подобные герои с просьбами?

Наверное, все вспомнили – это же «Гуси-лебеди». Там и печка с пирожками, и яблонька с плодами. Так что Одоевский использовал в своей сказке еще и детали из других народных сказок. Правда, вот молочной речке с кисельными берегами у князя не нашлось места.

В отличие от народных сказок Мороз Иванович девочку не пугал, стужей не стращал, метелью не заметал. Он просто попросил девочку помочь ему по хозяйству. Ведь ведро оказалось у него, так что Рукодельнице пришлось свою потерю отработать.

Жил Мороз Иванович в ледяной избушке, которую Одоевский вполне подробно описал. Ясно, что сообразительная девочка, попав к дедушке, тут же накормила его пирожками и яблочками. Он-то в своем зимнем царстве такого и не кушал. Ну а потом Рукодельница помогала ему по дому – варила обед, штопала его одежку, взбивала снежную перину (это под ней она нашла зеленую траву и узнала от Деда Мороза, зачем он проросшую зелень укрывает снежком). Ясно, что благодарный Мороз Иванович, провожая Рукодельницу, насыпал ей полное ведерко серебряных пятачков, да еще и подарил бриллиантик на булавочке.

А серебряный пятачок – это дорогая монетка или нет?Судите сами: за этот пятачок можно было взять фунт (около 410 граммов – почти полкило!) белужины или осетрины. Сходите в магазин, поглядите на белую рыбу – сколько она стоит? А раньше – серебряный пятачок.

Кто ответит хотя бы приблизительно верно, тот и сам станет богат.

К тому же пятачок считался всегда самой волшебной монеткой. Его носили с собой на удачу. Его подкладывали в башмачок, чтобы добиться для девицы выгодной партии. Сейчас эта традиция жива: вспомните про пятачок-талисман, подложенный под пятку во время сдачи экзаменов.

А эти пятачки были не просто на удачу, но и на «серебряную удачу». Так называли обряд при помолвке, когда жениха и невесту осыпали мелкими серебряными монетами. Серебро считалось женским металлом (ведь серебро – луна). А это значит, что в первую очередь желали счастья девице – чтобы у нее жизнь была легкая и счастливая, чтобы она умела управлять мужем и в чем-то подчинять его себе. Без этого ведь счастливо не проживешь. Известно же, что мужья случаются и самодуры.

Автор называет Мороза по имени-отчеству. Почему?Во-первых, есть такая народная традиция – говорить «Мороз Иванович». Ведь Иван – самое распространенное имя на Руси.

Во-вторых, называть по имени-отчеству – признак уважения.

В-третьих, именно так – с отчеством и на «вы» – дети должны обращаться к старшим. Во времена Одоевского это была реальная проблема. Вырастающие недоросли «тыкали» всем, кто ни встречался. К тому же в ходу были иностранные языки, а там, как известно, понятие вы – вообще условно. Но Одоевский настаивал на хороших и уважительных манерах даже в сказке.

Ну а дальше:

«Когда Рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

– Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало».

То есть никаких жестоких мотиваций у Одоевского в сказке нет: ни первую девочку не посылали «на смерть», ни вторая не побежала к Морозу из-за жадности. Напротив, отправилась заработать денег не для себя – для всей семьи. Поэтому-то и финал в этой сказке другой. Ленивица, не ставшая из-за лени помогать печке или яблоньке, не сумела ни взбить перину, ни заштопать одежду, ни приготовить еду.

Про еду – особый текст. Ну невозможно удержаться от цитирования:Классно написано, верно? Князь Одоевский хоть и обожал нравоучения с философией, но в душе-то, видно, был большой шутник. Но самое забавное в том, что бедняга Мороз Иванович, отведавший такой стряпни, был вынужден еще и сам готовить, чтобы кормить себя и Ленивицу, пока та у него гостила.

«Думала она [Ленивица], думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как все было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила, а сама думает:

– Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет».

Вот и наказание для девочки он придумал смешное: дал огромный слиток серебра (не то что сестрицыны серебряные монетки) и огромный «брульянт». Да только, едва Ленивица вошла к себе в дом и начала хвалиться, что ей больше досталось, так и серебро растеклось, и «брульянт» растаял. Ведь это была сосулька.

Словом, автор смягчил концовку народной сказки. Никто не погибает, а просто учится, как та же Ленивица, что надо быть приветливой, отзывчивой, трудолюбивой. Это и есть основная сверхзадача писателя – научить чему-то детей, подготовить их для будущей жизни, провести, так сказать, воспитательный процесс.

Но вот интересно – печку с яблоней Одоевский взял из сказки про гусей-лебедей. А где он нашел мотив снежной перины, которую надо взбивать, чтобы зеленой травке под ней было повольготнее, чтобы она не слежалась, а бодро взошла по весне?

Ничего не вспоминается?

А если подумать о сказках братьев Гримм, записанных ими еще в начале XIX века в их фольклорных экспедициях? Правда, Гриммы странствовали по немецким землям, но ведь народные сказки часто имеют общую основу, так называемые бродячие или миграционные сюжеты.

В первом томе сказок братьев Гримм есть «Госпожа Метелица» (ее еще называют «Матушка Метелица» или «Хозяйка подземелья»).

Старинные зимние божества: кому – дед, кому – баба

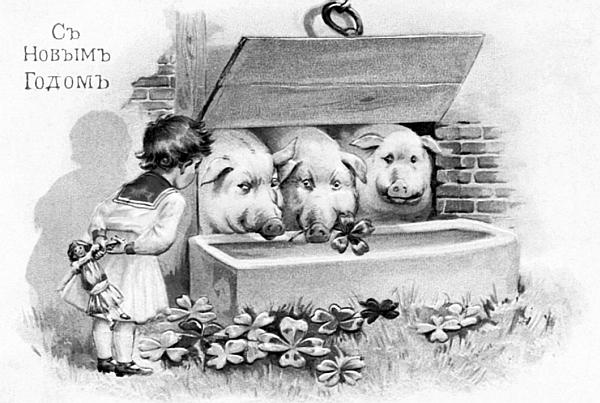

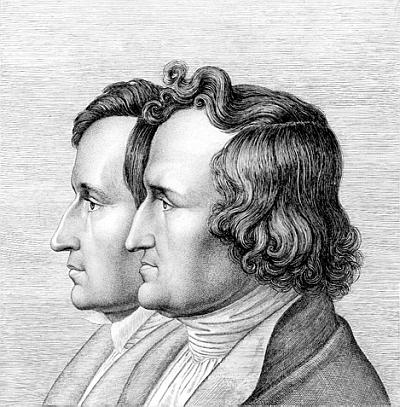

Первый сборник «Детские и семейные сказки» Якоба (1785 – 1863) и Вильгельма (1786 – 1859) Гриммов вышел в 1812 году. Про этих великих братьев мы уже говорили в первой книге «Знаем ли мы свои любимые сказки» (М.: Издательство Центрполиграф, 2013). Свои семь томов сказок (шесть основных плюс дополнительный том детских легенд) они издавали вплоть до 1857 года. Туда вошли 210 сказок.

Л.Э. Гримм. Двойной портрет братьев Гримм

Л.Э. Гримм. Двойной портрет братьев Гримм

«Госпожа Метелица» была записана от невесты Вильгельма Гримма Дортхен (Доротеи) Вильд, девушки весьма образованной и начитанной. Уж она-то точно знала: если в Восточной Европе глава зимы – господин Мороз, то в Западной – госпожа Метелица.

• Климат Восточной Европы куда холоднее. У нас вон какая длинная зима, а в Западной Европе куда мягче и короче. Да там +5 уже холодрыгой считается. Вот и выходит, что их зима – мягче, теплее, женственнее. Отсюда у нас – злой дед, а у них все-таки бабушка.

• У нас именно мороз – самое тяжелое испытание. У них таких морозов не бывает, зато случаются очень обильные снегопады. Отсюда самое страшное – именно метель. О ней и сказки складывают.

В сказке братьев Гримм хозяйкой зимы предстает госпожа Метелица – фрау Холле. Немецкие собиратели сказок не первые, кто рассказал о ней. Ее имя упоминается еще в летописях 1008 года. По старинным преданиям, она живет на одной из горных вершин, какой, точно не известно, но чаще всего говорится о горе Холлерих.

Вообще-то «холле» – это милостивая. Так называли древнегерманскую богиню Фригг. Нам она больше известна по скандинавскому эпосу, там Фригг – супруга верховного бога Одина, покровительница людей, заступница. Одним из ее неизменных атрибутов выступали прялка и веретено. Немудрено, что девица, прядущая нити и теряющая веретено, попадает в дом к такой богине. Именно так попала туда работящая и добрая падчерица в сказке братьев Гримм. Она уронила в колодец веретено. Помните – у Одоевского Рукодельница уронила в колодец свое ведро.

Еще Фригг – покровительница домашнего уюта, опять же понятно, отчего она следит за взбиваниями перин и подушек. К тому же мать Фригг – богиня земли, а сама она обожает кататься на облаках. Так что и тут явные параллели с Метелицей, которая старается помочь земле, потеплее укрыть ее зимой снежными перинами.

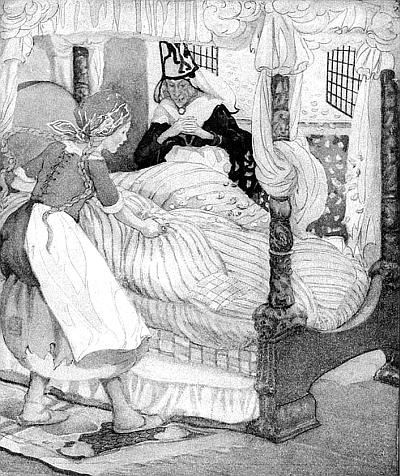

В сказке Гримм Метелица-Холле – Фригг предстает уже старой мудрой женщиной не слишком-то приятной наружности. У нее длинные белые зубы – явный символ сугробов и льда, но зато доброе сердце. Именно к ней попадает героиня, которая живет впроголодь у мачехи. Есть в семье и родная мачехина дочка. Роли, конечно, понятны: падчерица – добрая и работящая, родная дочка – завистливая, злая и ленивая. Мачеха заставляет падчерицу прясть так много, что на веретене остается кровь от ее стертых пальцев. Девушка, желая смыть кровь, наклоняется над колодцем и роняет веретено. Естественно, мачеха взвивается: «Сама уронила, сама и доставай!»

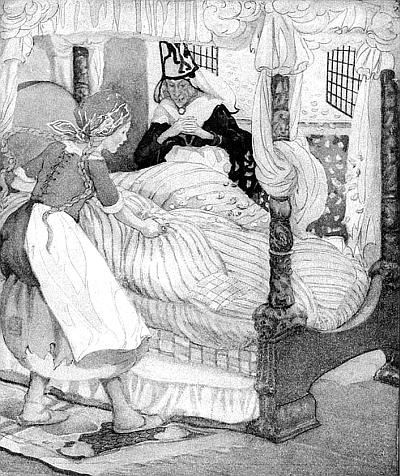

А. Андерсон. Иллюстрация к сказке «Госпожа Метелица»

А. Андерсон. Иллюстрация к сказке «Госпожа Метелица»

Вот здесь встречается коренное отличие от предыдущих сказок – немецкая героиня САМА решила покончить с собой и от тяжкой жизни броситься в колодец. Да только утопиться не смогла: упала на мягкую зеленую лужайку, попав в то ли подземный, то ли, напротив, заоблачный мир. Словом, в иную реальность.

Там ей, как в сказке Одоевского, встретились печка и яблонька. Но есть и отличие – печка просила вынуть не пирожки, а хлеба. Да и в доме фрау Хозяйки Метелицы практичная героиня-бюргерша оказалась не просто так – нанялась к той в услужение. И в этой сказке пришлось героине взбивать хозяйскую перину. «…Чтобы перья во все стороны летели, – сказала Метелица. – Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет».

Замечательный символ! Оба зимних персонажа – и наш Дед Мороз, и немецкая Метелица – оказались заботливыми хозяевами, укрывающими землю от стужи, добрыми с тем, кто им хорошо послужил. Вот и немецкая героиня, собравшись домой, получила награду – когда выходила, сверху, с ворот, на нее посыпалось золото. Так и вышла она, вся усыпанная золотыми монетами. Ну а когда завистливая мачехина дочка ринулась в колодец, чтобы тоже получить золото, то по возвращении на нее сверху пролилась смола, которую еще долго пришлось отчищать. Ясно же – по труду и награда: ленивая девица ведь совсем не взбивала перин, так что на земле не оказалось снега и почва промерзла чуть не намертво.

Словом, госпожа Метелица хоть и имеет нрав суровый, но добра и справедлива – воздает по заслугам.

«Госпожа Метелица» была записана от невесты Вильгельма Гримма Дортхен (Доротеи) Вильд, девушки весьма образованной и начитанной. Уж она-то точно знала: если в Восточной Европе глава зимы – господин Мороз, то в Западной – госпожа Метелица.

Каверзный вопрос:Прямого ответа нет. Но кое-что понять можно.

А почему так: «дед» Мороз и «баба» Метелица?

• Климат Восточной Европы куда холоднее. У нас вон какая длинная зима, а в Западной Европе куда мягче и короче. Да там +5 уже холодрыгой считается. Вот и выходит, что их зима – мягче, теплее, женственнее. Отсюда у нас – злой дед, а у них все-таки бабушка.

• У нас именно мороз – самое тяжелое испытание. У них таких морозов не бывает, зато случаются очень обильные снегопады. Отсюда самое страшное – именно метель. О ней и сказки складывают.

В сказке братьев Гримм хозяйкой зимы предстает госпожа Метелица – фрау Холле. Немецкие собиратели сказок не первые, кто рассказал о ней. Ее имя упоминается еще в летописях 1008 года. По старинным преданиям, она живет на одной из горных вершин, какой, точно не известно, но чаще всего говорится о горе Холлерих.

Вообще-то «холле» – это милостивая. Так называли древнегерманскую богиню Фригг. Нам она больше известна по скандинавскому эпосу, там Фригг – супруга верховного бога Одина, покровительница людей, заступница. Одним из ее неизменных атрибутов выступали прялка и веретено. Немудрено, что девица, прядущая нити и теряющая веретено, попадает в дом к такой богине. Именно так попала туда работящая и добрая падчерица в сказке братьев Гримм. Она уронила в колодец веретено. Помните – у Одоевского Рукодельница уронила в колодец свое ведро.

Еще Фригг – покровительница домашнего уюта, опять же понятно, отчего она следит за взбиваниями перин и подушек. К тому же мать Фригг – богиня земли, а сама она обожает кататься на облаках. Так что и тут явные параллели с Метелицей, которая старается помочь земле, потеплее укрыть ее зимой снежными перинами.

В сказке Гримм Метелица-Холле – Фригг предстает уже старой мудрой женщиной не слишком-то приятной наружности. У нее длинные белые зубы – явный символ сугробов и льда, но зато доброе сердце. Именно к ней попадает героиня, которая живет впроголодь у мачехи. Есть в семье и родная мачехина дочка. Роли, конечно, понятны: падчерица – добрая и работящая, родная дочка – завистливая, злая и ленивая. Мачеха заставляет падчерицу прясть так много, что на веретене остается кровь от ее стертых пальцев. Девушка, желая смыть кровь, наклоняется над колодцем и роняет веретено. Естественно, мачеха взвивается: «Сама уронила, сама и доставай!»

Вот здесь встречается коренное отличие от предыдущих сказок – немецкая героиня САМА решила покончить с собой и от тяжкой жизни броситься в колодец. Да только утопиться не смогла: упала на мягкую зеленую лужайку, попав в то ли подземный, то ли, напротив, заоблачный мир. Словом, в иную реальность.

Там ей, как в сказке Одоевского, встретились печка и яблонька. Но есть и отличие – печка просила вынуть не пирожки, а хлеба. Да и в доме фрау Хозяйки Метелицы практичная героиня-бюргерша оказалась не просто так – нанялась к той в услужение. И в этой сказке пришлось героине взбивать хозяйскую перину. «…Чтобы перья во все стороны летели, – сказала Метелица. – Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет».

Замечательный символ! Оба зимних персонажа – и наш Дед Мороз, и немецкая Метелица – оказались заботливыми хозяевами, укрывающими землю от стужи, добрыми с тем, кто им хорошо послужил. Вот и немецкая героиня, собравшись домой, получила награду – когда выходила, сверху, с ворот, на нее посыпалось золото. Так и вышла она, вся усыпанная золотыми монетами. Ну а когда завистливая мачехина дочка ринулась в колодец, чтобы тоже получить золото, то по возвращении на нее сверху пролилась смола, которую еще долго пришлось отчищать. Ясно же – по труду и награда: ленивая девица ведь совсем не взбивала перин, так что на земле не оказалось снега и почва промерзла чуть не намертво.

Словом, госпожа Метелица хоть и имеет нрав суровый, но добра и справедлива – воздает по заслугам.

Санта-Клаус и другие

Есть в череде зимних охранителей и дарителей подарков и другие персонажи. Да в разных странах их множество. Но более всех известен, конечно, Санта-Клаус. Давайте-ка вспомним: кто он такой?

На самом деле это никак не сказочный фольклорный персонаж, как наш Дед Мороз или немецкая госпожа Метелица. Это реально живший на земле человек – святой Николай (на Руси – Николай Угодник), возведенный Церковью в ранг святого за свое милосердие и умение своими дарами помогать людям. Ведь на самом деле дарить подарки – НУЖНЫЕ! – это настоящее мастерство и искусство.

Святой Николай – личность вполне историческая. Он жил в III веке в Ликии (провинция Римской империи в Малой Азии). С детства был отзывчивым и добрым, стремился помогать каждому нуждающемуся. После того как он стал священнослужителем, был выбран архиепископом города Мира (главного города Ликии). С тех пор его и стали называть Николай Мирликийский. Всю жизнь он славился исключительной добротой и тем, что тайно дарил горожанам, особенно детям, разные небольшие подарки. История сохранила такой случай. Узнав о том, что некая семья, попавшая в тяжелые условия, решила продать своих трех почти малолетних дочерей в уплату за долги, Николай Мирликийский тайно ночью подбросил в их сад три мешочка с золотыми монетами. В разных странах эта история трансформировалась по-разному. Кто-то начал рассказывать, что Николай подбросил монеты прямо в дымоход, кто-то при этом говорил, что у очага сушились чулки девочек, в которые и упали эти монеты, а кое-что попало и в башмачки. Отсюда и пошли традиции получения подарков. Святой Николай/Николаус/Клаус приносил их в мешке, залезал в дом через дымоход или камин, раскладывал подарки в специальные чулочки или башмаки, приготовленные к празднику.

На самом деле это никак не сказочный фольклорный персонаж, как наш Дед Мороз или немецкая госпожа Метелица. Это реально живший на земле человек – святой Николай (на Руси – Николай Угодник), возведенный Церковью в ранг святого за свое милосердие и умение своими дарами помогать людям. Ведь на самом деле дарить подарки – НУЖНЫЕ! – это настоящее мастерство и искусство.

Святой Николай – личность вполне историческая. Он жил в III веке в Ликии (провинция Римской империи в Малой Азии). С детства был отзывчивым и добрым, стремился помогать каждому нуждающемуся. После того как он стал священнослужителем, был выбран архиепископом города Мира (главного города Ликии). С тех пор его и стали называть Николай Мирликийский. Всю жизнь он славился исключительной добротой и тем, что тайно дарил горожанам, особенно детям, разные небольшие подарки. История сохранила такой случай. Узнав о том, что некая семья, попавшая в тяжелые условия, решила продать своих трех почти малолетних дочерей в уплату за долги, Николай Мирликийский тайно ночью подбросил в их сад три мешочка с золотыми монетами. В разных странах эта история трансформировалась по-разному. Кто-то начал рассказывать, что Николай подбросил монеты прямо в дымоход, кто-то при этом говорил, что у очага сушились чулки девочек, в которые и упали эти монеты, а кое-что попало и в башмачки. Отсюда и пошли традиции получения подарков. Святой Николай/Николаус/Клаус приносил их в мешке, залезал в дом через дымоход или камин, раскладывал подарки в специальные чулочки или башмаки, приготовленные к празднику.